オフィスの賃貸借契約は、事業を継続する上で基盤となる重要な契約です。多くの企業が2〜3年ごとに迎えるのが「契約更新」のタイミング。このとき、多くの借主を悩ませるのが「更新料」の支払いです。月々の賃料とは別にまとまった金額が必要となるため、資金繰りに影響を与えることも少なくありません。

「そもそも、なぜ更新料を支払う必要があるのだろうか?」

「更新料の相場はどのくらいで、どのように計算されるのか?」

「少しでも安くならないか、交渉することはできないのだろうか?」

このような疑問や不安を抱えている経営者や総務担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、賃貸オフィスの更新料について、その根拠から具体的な相場、計算方法、さらにはコストを抑えるための交渉術まで、網羅的かつ詳細に解説します。また、更新時に発生する更新料以外の費用や、更新料がかからないオフィスの選択肢についても触れていきます。

本記事を最後までお読みいただくことで、契約更新時に慌てることなく、自社にとって最も有利な条件を引き出すための知識と戦略を身につけられるはずです。来るべき契約更新に向けて、万全の準備を整えていきましょう。

目次

賃貸オフィスの更新料とは

賃貸オフィスの契約更新時に直面する「更新料」。これは、多くの企業にとって無視できないコストですが、その性質や支払い義務については意外と知られていません。この章では、更新料の基本的な概念、支払う理由、そして法的根拠について深掘りし、契約書がいかに重要であるかを解説します。

更新料を支払う理由

まず最も重要な点として、更新料は法律で定められた支払い義務のある費用ではありません。 借地借家法などの法律には、更新料に関する直接的な規定は存在しないのです。それにもかかわらず、なぜ多くの賃貸借契約で更新料の支払いが慣行として定着しているのでしょうか。その理由は、貸主(オーナー)と借主(テナント)双方の事情や、長年の取引慣習の中にあります。

貸主側の視点から見た更新料の意味合い

貸主にとって、更新料は単なる臨時収入以上の、いくつかの合理的な意味を持っています。

- 賃料の補充・補填としての役割

長期にわたる契約期間中、周辺の賃料相場が上昇しても、契約期間中は容易に賃料を値上げできません。特に普通借家契約の場合、貸主からの賃料増額請求には法的なハードルが存在します。そのため、更新料を、契約期間中に得られなかったであろう差額賃料の一部を補填するものとして位置づけているケースがあります。いわば、市場価格との乖離を調整するための費用という側面です。 - 長期契約に対する謝礼・対価

貸主にとって、優良なテナントに長期間入居してもらうことは、安定した収益を確保し、空室リスクを回避する上で非常に重要です。更新料は、その契約を継続してくれることに対する貸主への謝礼金、あるいは契約を継続するという権利の対価としての意味合いを持つと解釈されることがあります。 - 貸主側のリスクヘッジ

テナントが退去すると、貸主は次のテナントが見つかるまでの空室期間中の賃料収入を失うだけでなく、原状回復後のクリーニング費用や新たなテナントを募集するための広告宣伝費、不動産会社への仲介手数料など、多額のコストが発生します。更新料は、こうした将来起こりうる退去・空室リスクに備えるための費用という側面も持ち合わせています。 - 事務手続きの実費

契約を更新する際には、更新契約書の作成、内容の確認、記名押印、火災保険の更新手続きなど、様々な事務作業が発生します。これらの手続きにかかる人件費や実費を賄うための費用として、更新料の一部が充てられているという考え方です。ただし、これについては後述する「更新事務手数料」として別途請求されるケースも増えています。

判例に見る更新料の有効性

法律に規定がないにもかかわらず、更新料の支払いを定めた契約条項は有効なのでしょうか。この点については、過去に裁判で争われた例がいくつもあります。

最高裁判所の判例では、「更新料の額が、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限りは、有効である」と判断されています。(最高裁判所 平成23年7月15日判決)

つまり、契約書に更新料の支払いについて明確な記載があり、その金額が社会通念上、不当に高額でなければ、その条項は有効とされ、借主は支払い義務を負うというのが司法の基本的な考え方です。オフィス賃貸の場合、一般的に賃料の1ヶ月分程度であれば「高額に過ぎる」とは判断されにくい傾向にあります。

このように、更新料は法律で一律に定められたものではなく、あくまで貸主と借主の間の契約に基づく、複合的な意味合いを持つ費用なのです。その支払いを求められる背景を理解することが、後述する交渉の第一歩となります。

更新料の支払い義務は契約書で決まる

更新料を支払う理由が商慣習や貸主側の事情にあるとして、借主が実際に支払う義務を負うかどうかは、ただ一つの根拠によって決まります。それは、締結した「賃貸借契約書」に更新料に関する条項が明記されているかどうかです。

契約書は絶対的なルールブック

賃貸借契約は、貸主と借主の間の約束事を書面にしたものです。ここに記載されている内容は、両者を法的に拘束する絶対的なルールとなります。したがって、契約書に更新料の支払いについて一切の記述がなければ、たとえその地域の慣習で更新料の授受が行われていたとしても、借主には支払う義務は一切発生しません。逆に、口頭で「更新料はかからない」と聞いていたとしても、契約書に支払う旨が記載されていれば、原則として支払い義務が生じます。

契約時に確認すべき最重要項目

これからオフィスを契約する、あるいは現在の契約内容を再確認するという場合は、賃貸借契約書の以下の項目に必ず目を通してください。

- 更新料の有無とその金額:

「更新料」や「更新時支払金」といった名目で、支払い義務があるかどうかが記載されています。「賃料の〇ヶ月分」と記載されているか、「金〇〇円」と具体的な金額が記載されているかを確認します。最も重要な確認ポイントです。 - 支払いのタイミング:

「契約期間満了日の〇ヶ月前までに支払う」「更新契約締結時に支払う」など、いつまでに支払う必要があるのかが明記されています。資金計画を立てる上で非常に重要です。 - 更新の種類(合意更新か自動更新か):

契約更新の形式が定められています。「甲乙協議の上、本契約を更新することができる(合意更新)」とあれば、更新時に条件交渉の余地があります。「期間満了の〇ヶ月前までにいずれか一方から解約の申し出がない限り、同一条件で自動的に更新される(自動更新)」となっている場合、交渉のタイミングを逃すと従来の条件で更新されてしまう可能性があります。 - 更新料以外の費用:

「更新事務手数料」「更新時保証料」など、更新料以外に発生する費用がないかも併せて確認します。これらの費用も契約書に記載がなければ支払う義務はありません。

【架空の契約書条項のチェック例】

第〇条(契約の更新)

1. 本契約の期間満了に際し、甲(貸主)または乙(借主)が期間満了の6ヶ月前までに相手方に対して書面による更新拒絶の通知をしないときは、本契約は従前と同一の条件(ただし、契約期間は定めがないものとする)で更新されるものとする。

2. 前項の規定により本契約が更新される場合、乙は甲に対し、更新料として新賃料の1ヶ月分に相当する額を、更新された契約の始期の前日までに甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

3. 契約更新に際し、乙は甲の指定する損害保険に加入するものとし、その保険料は乙の負担とする。また、乙は、管理会社に対し、更新事務手数料として金55,000円(消費税込)を支払うものとする。

この例では、更新料が「新賃料の1ヶ月分」であること、支払期限が「更新された契約の始期の前日まで」であること、さらに更新事務手数料が別途55,000円かかることが明確に読み取れます。このように、契約書の文言を一つひとつ丁寧に確認し、不明な点があれば契約締結前に必ず貸主や仲介会社に質問・確認することが、将来のトラブルを避ける上で最も重要です。

万が一、契約書の記載が曖昧であったり、法外に高額な更新料が設定されていたりするなど、疑問が解消されない場合は、宅地建物取引業に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。初期段階での的確な対応が、無用なコストや紛争を防ぎます。

賃貸オフィスの更新料の相場と計算方法

契約書で更新料の支払い義務を確認したら、次に気になるのは「その金額が妥当かどうか」です。更新料の相場感を知り、正しい計算方法を理解することは、不当に高い費用を支払うことを避け、予算計画を正確に立てるために不可欠です。この章では、一般的な相場と具体的な計算方法について詳しく見ていきます。

更新料の相場は賃料の1ヶ月分

オフィスの賃貸借契約における更新料の相場は、地域や物件のグレードによって多少の差はありますが、一般的に「月額賃料の1ヶ月分」と設定されているケースが圧倒的多数を占めます。これは、長年にわたる商慣習として広く定着しており、多くの貸主と借主が受け入れている基準と言えるでしょう。

契約書を確認した際に「更新料:賃料の1ヶ月分」と記載されていれば、それは標準的な設定であると判断してまず間違いありません。

ただし、この「1ヶ月分」という相場は絶対的なものではなく、いくつかの要因によって変動する可能性があります。

- 地域による差:

一般的に、オフィス需要が高く、空室率が低い都心部(特に東京23区の中心部など)では、貸主側が強い立場にあるため、更新料が1ヶ月分で固定されていることがほとんどです。一方で、地方都市や郊外の物件では、テナント誘致のために更新料を0.5ヶ月分に設定したり、あるいは「更新料なし」としている物件も散見されます。 - 物件の特性による差:

最新鋭の設備を備えたハイグレードな大規模オフィスビルでは、物件の価値を維持し、優良なテナントを選別する意味合いから、更新料1ヶ月分という条件が厳格に適用される傾向があります。逆に、築年数が経過した小規模なビルや、駅から離れているなど条件的にやや不利な物件では、テナントの流出を防ぐために更新料を低めに設定している場合があります。 - 契約期間:

オフィスの契約期間は通常2年ですが、稀に3年や5年といった長期契約もあります。契約期間が長い場合、更新の頻度が下がるため、貸主側が更新料を1ヶ月分より高く設定する(例:1.5ヶ月分)可能性も理論的には考えられますが、実務上はあまり一般的ではありません。多くは契約期間にかかわらず1ヶ月分とされています。

【エリア・物件タイプ別 更新料相場の傾向】

| エリア/物件タイプ | 更新料の相場感 | 備考 |

|---|---|---|

| 東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷) | 賃料の1ヶ月分 | 交渉は比較的難しい傾向。 |

| その他東京23区・主要都市中心部 | 賃料の1ヶ月分 | 標準的な相場。物件によっては交渉の余地あり。 |

| 地方都市・郊外 | 賃料の0.5〜1ヶ月分(または無し) | テナント確保のため、条件が柔軟な場合がある。 |

| ハイグレード・大規模ビル | 賃料の1ヶ月分 | 条件が厳格に適用されることが多い。 |

| 中小規模ビル・築古物件 | 賃料の0.5〜1ヶ月分 | 貸主の方針次第で交渉しやすい場合がある。 |

相場から逸脱している場合の考え方

もし自社の契約書に「更新料:賃料の2ヶ月分」など、一般的な相場から大きくかけ離れた金額が記載されていた場合はどうでしょうか。前述の通り、契約書に記載があれば支払い義務は生じますが、それは交渉の余地があることを示すサインとも捉えられます。なぜ相場よりも高いのか、その理由を貸主や管理会社に確認し、周辺の類似物件の条件などを引き合いに出して減額を交渉する価値は十分にあるでしょう。

更新料の相場を知ることは、自社の契約条件が適正かどうかを判断する重要な物差しとなります。

更新料の計算方法

更新料が「賃料の1ヶ月分」と定められている場合、その計算は一見シンプルに見えますが、計算の基礎となる「賃料」の範囲や消費税の扱いなど、いくつか注意すべき点があります。ここで計算方法を正確に理解し、誤った金額を支払うことのないようにしましょう。

計算の基礎となる「賃料」とは?

契約書に「賃料の1ヶ月分」とある場合、この「賃料」に何が含まれるのかが重要なポイントです。

- 月額賃料(本体価格):

これが計算の基本となります。例えば、月額賃料が500,000円であれば、更新料は500,000円です。 - 共益費(管理費)は含まれるか?

通常、賃料と共益費は契約書上で別項目として記載されています。この場合、更新料の計算に共益費は含まないのが一般的です。

(例)賃料:500,000円、共益費:50,000円 の場合

→ 更新料 = 500,000円 × 1ヶ月 = 500,000円ただし、契約書に「賃料(共益費を含む)の1ヶ月分」といった特約や、「月額支払総額の1ヶ月分」のような記載がある場合は、共益費を含んだ金額で計算する必要があるため、注意が必要です。

- その他の付帯費用は含まれるか?

駐車場代、倉庫利用料、看板使用料などが月額で発生している場合も、これらは賃料本体とは別の付帯サービス利用料とみなされるため、通常は更新料の計算には含まれません。これも契約書の記載が最終的な判断基準となります。

消費税の取り扱い

消費税の扱いは、更新料を計算する上で非常によくある間違いの一つです。

- 居住用物件の場合:

アパートやマンションなどの居住用物件の家賃は非課税です。それに伴い、更新料も非課税となります。 - 事業用物件(オフィス・店舗)の場合:

事業用物件の賃料には消費税が課税されます。そして、更新料も「契約を更新する権利」という役務提供の対価とみなされるため、消費税の課税対象となります。

したがって、更新料を支払う際は、本体価格に消費税を加えた金額を支払う必要があります。

【具体的な計算例】

ケース1:基本的な計算

- 月額賃料:800,000円(税抜)

- 共益費:100,000円(税抜)

- 更新料:賃料の1ヶ月分

- 消費税率:10%

- 更新料(税抜)を計算する

計算の基礎は「月額賃料」のみなので、800,000円。

→ 更新料(税抜)= 800,000円 - 消費税を計算する

→ 消費税 = 800,000円 × 10% = 80,000円 - 支払うべき総額を計算する

→ 支払総額 = 800,000円 + 80,000円 = 880,000円

ケース2:賃料が改定される場合

契約更新と同時に賃料が値上げ(または値下げ)される場合があります。契約書に「新賃料の1ヶ月分」と記載されていれば、改定後の新しい賃料を基に計算します。

- 現行の月額賃料:800,000円(税抜)

- 更新後の新賃料:820,000円(税抜)

- 更新料:新賃料の1ヶ月分

- 更新料(税抜)を計算する

計算の基礎は「新賃料」なので、820,000円。

→ 更新料(税抜)= 820,000円 - 消費税を計算する

→ 消費税 = 820,000円 × 10% = 82,000円 - 支払うべき総額を計算する

→ 支払総額 = 820,000円 + 82,000円 = 902,000円

もし契約書に「新」という指定がなく単に「賃料の1ヶ月分」と記載されている場合は、原則として更新前の賃料を基に計算しますが、トラブルを避けるためにも、賃料改定がある場合は事前に貸主側に計算根拠を確認するのが賢明です。

更新料の計算は、契約書の文言を正しく理解することが出発点です。請求書が届いたら、上記のポイントに沿って内容が正しいか必ず検算し、不明な点があれば支払う前に確認する習慣をつけましょう。

契約の種類で更新方法は異なる

賃貸オフィスの契約更新プロセスは、すべての物件で同じというわけではありません。契約の根幹をなす「賃貸借契約の種類」によって、更新の可否や手続き、貸主と借主の権利関係が大きく異なります。主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、それぞれの特性を理解しておくことは、更新交渉や将来の事業計画を立てる上で極めて重要です。

普通借家契約

普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)は、日本の賃貸借契約において最も一般的で、伝統的な契約形態です。この契約の最大の特徴は、借地借家法によって借主(テナント)の権利が手厚く保護されている点にあります。

原則として更新される契約

普通借家契約は、契約期間が満了しても、原則として契約が更新されることを前提としています。貸主側が更新を拒絶するためには、「正当事由」がなければならず、この正当事ゆが認められるハードルは非常に高いのが実情です。

契約期間

オフィスの賃貸借契約では、2年間で設定されることが大半です。契約書で1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めのない契約とみなされます。

更新の方法

更新には、主に2つのパターンがあります。

- 合意更新:

契約期間満了に先立ち、貸主と借主が協議し、双方の合意に基づいて新たな契約条件(賃料、契約期間など)を定めて契約を更新する方法です。更新契約書を新たに取り交わすのが一般的です。更新料の減額や賃料の改定といった交渉が行われるのは、主にこの合意更新のプロセスです。 - 法定更新(自動更新):

貸主が契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して「更新をしません」という更新拒絶の通知をしなかった場合、または借主側からも特に申し出がなかった場合には、契約は従前と同一の条件で自動的に更新されたものとみなされます。これが法定更新です。

注意点として、法定更新された場合、更新後の契約には「期間の定めがない」ものとなります。これにより、いつでも解約の申し入れが可能になりますが(貸主側からの解約には正当事由が必要)、更新料の支払い義務については契約書の規定に従う必要があります。「自動更新だから更新料は払わなくてよい」ということにはならないので注意が必要です。

貸主からの更新拒絶と「正当事由」

貸主が更新を拒絶したり、契約を解約したりするためには、法律で定められた「正当事由」が必要です。借地借家法第28条では、正当事由を判断する際の考慮要素として、以下のものが挙げられています。

- 貸主および借主が建物の使用を必要とする事情(自己使用の必要性など)

- 賃貸借に関する従前の経過(賃料の支払い状況、用法遵守義務違反の有無など)

- 建物の利用状況および建物の現況(老朽化による建て替えの必要性など)

- 貸主が借主に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合(いわゆる立退料の提供)

実務上、単に「貸主が自分で使いたいから」「もっと高い賃料で他の人に貸したいから」といった理由だけでは正当事由は認められません。建物の著しい老朽化による倒壊の危険性があるなど、よほど切実な理由があり、かつ、十分な額の立退料を提供して初めて認められる可能性がある、というくらいにハードルが高いものです。

借主にとってのメリット

この「正当事由」制度があるおかげで、普通借家契約の借主は、賃料の滞納など契約違反をしない限り、安心して長期間にわたり事業を継続できます。これは、安定した事業基盤を求める企業にとって最大のメリットと言えるでしょう。

定期借家契約

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)は、2000年の借地借家法改正によって導入された、比較的新しい契約形態です。普通借家契約が借主保護に重きを置いているのに対し、定期借家契約は契約期間の満了とともに、更新されることなく確定的に契約が終了するという点が最大の特徴です。

更新がなく、期間満了で確定的に終了

定期借家契約には、普通借家契約のような「更新」という概念がありません。契約書で定められた期間が満了すると、契約は完全に終了します。貸主は「正当事由」の有無にかかわらず、期間満了をもって借主に退去を求めることができます。

再契約は可能だが義務ではない

もちろん、契約期間満了時に貸主と借主の双方が合意すれば、新たに契約を結び直す「再契約」は可能です。しかし、貸主には再契約に応じる法的な義務は一切ありません。貸主が再契約を望まなければ、借主は退去せざるを得ません。再契約する場合の条件(賃料、期間、再契約料の有無など)も、すべて新たな交渉によって決まります。

契約締結時の厳格な手続き

定期借家契約を有効に成立させるためには、貸主は以下の厳格な手続きを踏む必要があります。

- 公正証書等の書面による契約であること。

- 契約書とは別に、「この契約は更新がなく、期間の満了により終了します」という内容を記載した書面を、事前に借主に交付して説明すること。

この説明義務を怠った場合、その契約は定期借家契約としての効力を失い、普通借家契約とみなされます。

貸主からの期間満了通知

契約期間が1年以上の定期借家契約の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して「期間満了により賃貸借が終了します」という旨を通知する義務があります。この通知がないと、貸主は期間満了を理由に借主に対抗(退去を主張)できません。

借主にとってのメリット・デメリット

- メリット:

- 期間限定のプロジェクトオフィスや、短期的な事業拠点として利用する場合には、終了時期が明確で計画を立てやすい。

- 貸主側が期間満了で確実に物件を返してもらえる安心感から、普通借家契約の物件よりも賃料がやや安めに設定されていることがある。

- デメリット:

- 長期的な事業の安定性には欠ける。再契約できる保証がないため、気に入ったオフィスであっても退去しなければならないリスクが常にある。

- 内装工事などに多額の投資をしても、数年で退去となれば投資回収が困難になる。

【普通借家契約と定期借家契約の比較】

| 項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約の更新 | 原則として更新される(合意更新・法定更新) | 更新という概念がない(期間満了で終了) |

| 貸主からの更新拒絶 | 「正当事油」が必要(非常に困難) | 不要(期間満了で当然に終了) |

| 再契約 | – | 双方の合意があれば可能(貸主に義務はない) |

| 契約期間 | 2年が一般的(1年未満は期間の定めなし) | 自由に設定可能 |

| 借主の立場 | 強く保護されている(安定した事業継続が可能) | 比較的弱い(長期的な安定性に欠ける) |

| 契約時の手続き | 通常の賃貸借契約書 | 契約書とは別に事前説明書面の交付・説明が必要 |

| 適した用途 | 長期的な本社機能、安定した事業拠点 | 短期プロジェクト、サテライトオフィス、スタートアップ初期 |

自社がどちらの契約を結んでいるか(あるいは結ぼうとしているか)を正確に把握することは、更新料の交渉戦略を立てる上での大前提となります。普通借家契約であれば、借主は比較的強い立場で交渉に臨めますが、定期借家契約の場合は、貸主に「再契約してもらえないかもしれない」というリスクを念頭に置いた、より慎重なアプローチが求められます。

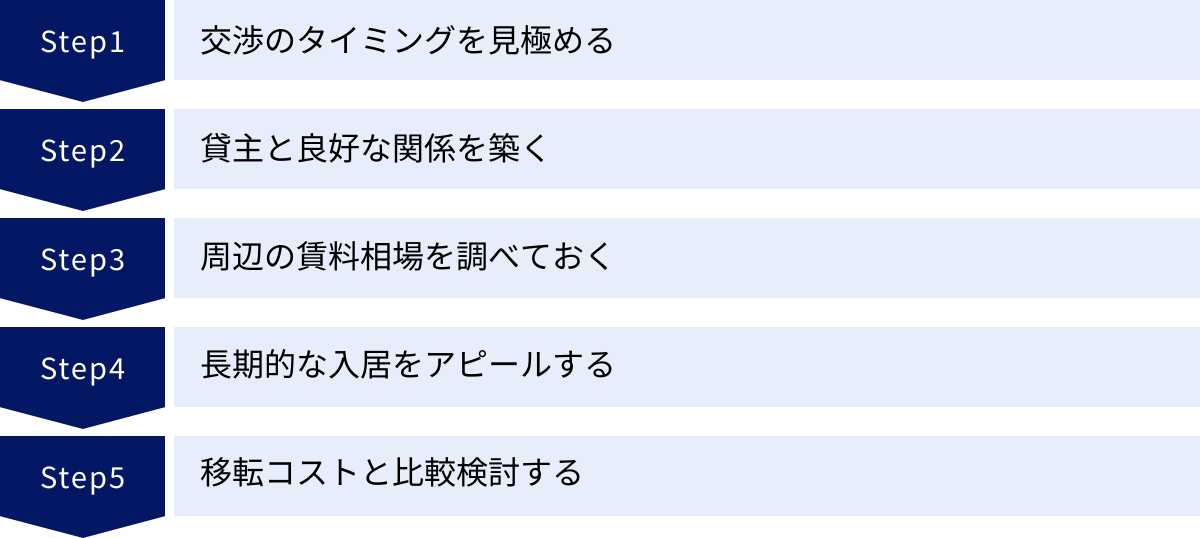

更新料の交渉は可能?成功させるための5つのポイント

「更新料は契約書に書いてあるから、減額なんて無理だろう」と諦めてしまうのは早計です。確かに更新料の支払い義務は契約に基づくものですが、それは交渉の余地が全くないことを意味するわけではありません。特に普通借家契約の場合、貸主にとっても優良なテナントに長くいてもらうメリットは大きいため、論理的かつ戦略的なアプローチによって、更新料の減額や、場合によっては賃料そのものの引き下げを実現できる可能性は十分にあります。ここでは、交渉を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 交渉のタイミングを見極める

交渉において、タイミングは成否を左右する最も重要な要素の一つです。適切な時期を逃すと、交渉のテーブルにつくことすら難しくなってしまいます。

ベストタイミングは「更新通知の到着後、回答期限前」

賃貸借契約の更新プロセスは、通常、契約期間が満了する3ヶ月〜6ヶ月前に、貸主または管理会社から「契約更新のご案内」といった書面が送られてくることから始まります。この書面には、更新後の条件(賃料改定の有無など)や更新料の金額、支払期限、そして更新の意思を確認するための回答期限が記載されています。

交渉を開始するのに最も適したタイミングは、この通知を受け取ってから、指定された回答期限までの間です。

- なぜこのタイミングが良いのか?

- 貸主側も更新を議題として認識している: この時期は、貸主側も当該物件の更新について検討を始めているため、交渉の申し出を受け入れやすい状態にあります。

- 時間的な余裕がある: 回答期限までにはまだ時間があるため、双方にとって冷静に検討し、条件をすり合わせるための時間を確保できます。

- 避けるべきタイミング

- 早すぎる交渉(更新通知が来る前): あまりに早い段階で交渉を切り出しても、貸主側がまだ何も検討していないため、「時期尚早です。まずは通知をお待ちください」と一蹴されてしまう可能性が高いです。

- 遅すぎる交渉(回答期限直前や期限後): 回答期限を過ぎてしまうと、黙示的に条件に合意した(法定更新)とみなされたり、貸主側の心証を著しく損ねたりする恐れがあります。「今さら何を言っているんだ」と思われ、その後の関係性にも悪影響を及ぼしかねません。

具体的なアクションプランとしては、更新案内の書面が届いたら、すぐに社内で検討を開始し、1〜2週間以内には貸主側へ交渉の第一報を入れるのが理想的です。最初のコンタクトは電話やメールで行い、「更新の件でご相談したい点がございます」と丁寧に切り出し、面談のアポイントを取り付けるのが良いでしょう。

② 貸主と良好な関係を築く

交渉は、法律やロジックだけで進むものではありません。特に日本の商慣習においては、相手との「関係性」が交渉結果に大きな影響を与えることが少なくありません。日頃から貸主や管理会社と良好な関係を築いておくことは、更新料交渉における強力な追い風となります。

「優良テナント」であることの証明

貸主にとって最も望ましいのは、トラブルを起こさず、安定的に賃料を支払ってくれる「優良テナント」に長く入居してもらうことです。交渉の前に、自社がそのような優良テナントであることを、日々の行動で示しておくことが重要です。

- 賃料支払いの厳守: 支払期日までに必ず賃料を支払うことは、信頼関係の基本中の基本です。一度でも遅延があると、交渉時に「支払いもルーズなのに、要求だけはしてくる」というマイナスの印象を与えてしまいます。

- 契約内容の遵守: オフィスの使用方法(共用部分の利用マナー、騒音、ゴミ出しのルールなど)をきちんと守り、他のテナントや近隣に迷惑をかけないこと。これは、貸主が物件を管理する上での手間を減らすことに直結します。

- 円滑なコミュニケーション: 管理会社からの連絡に迅速に対応したり、物件内で何か軽微な不具合があった際に報告・連絡・相談を怠らなかったりするなど、日頃からコミュニケーションを円滑にしておくことも大切です。

交渉時の伝え方

良好な関係が築けていれば、交渉も単なる要求ではなく、「相談」という形で穏やかに進めることができます。

「いつも大変お世話になっております。おかげさまで、こちらのオフィスで順調に事業を拡大できております。さて、先日いただきました更新の件ですが、弊社の現在の経営状況を鑑み、まことに恐縮ながら更新料について少しご相談させていただきたく…」

このように、日頃の感謝を伝え、今後も良好な関係を続けたいという姿勢を示すことで、相手も無下に断ることはしにくくなります。ビジネスライクな交渉の中にも、人と人との繋がりを意識したアプローチが、相手の譲歩を引き出す鍵となるのです。

③ 周辺の賃料相場を調べておく

感情論や単なる「お願い」だけでは、ビジネスの交渉は進みません。相手を納得させるためには、客観的で具体的なデータに基づいた論理的な根拠が不可欠です。更新料交渉において、その最も強力な武器となるのが「周辺エリアの賃料相場」です。

データは交渉の生命線

現在の自社の賃料が、周辺の同等レベルの物件と比較して割高になっている場合、それは更新料だけでなく、賃料そのものの減額を求める正当な理由となります。

調査の方法

- 大手不動産ポータルサイトの活用:

SUUMOやHOME’S、at homeといったウェブサイトで、自社オフィスと類似の条件(エリア、最寄り駅からの距離、広さ(坪数)、築年数、ビルのグレードなど)を持つ募集中の物件を複数リストアップします。そして、それらの「坪単価」を算出・比較します。 - オフィス専門の仲介会社へのヒアリング:

日頃から付き合いのあるオフィス仲介会社があれば、「最近、このエリアの坪単価の相場はどのくらいですか?」とヒアリングしてみましょう。彼らは募集賃料だけでなく、実際に成約に至った「成約賃料」のデータも持っているため、より実態に近い情報を得られる可能性があります。

交渉での提示方法

調査で集めたデータをまとめ、交渉の場で具体的に提示します。

「弊社の現在の坪単価は〇〇円ですが、調査しましたところ、近隣の類似物件では坪単価△△円で募集が出ているケースが複数見受けられました。この市場の状況を鑑みますと、現在の賃料はやや割高感があるかと存じます。つきましては、甚だ勝手なお願いではございますが、今回の更新料を半額の〇〇円にしていただくことはできませんでしょうか。」

このように、具体的な数値を挙げて説明することで、要求の説得力が格段に増します。 もし現在の賃料が相場よりも明らかに高い場合は、「更新料の減額、あるいは月額賃料を〇〇円にしていただけるのであれば、今後も長期的に入居させていただきたいと考えております」というように、賃料自体の減額交渉に繋げることも可能です。

感情的なお願いではなく、客観的な事実に基づいた提案を行うこと。これが、貸主を「なるほど、それなら検討の余地があるかもしれない」と思わせるための重要なステップです。

④ 長期的な入居をアピールする

貸主が最も恐れる経営リスクは「空室」です。テナントが退去すれば、その日から賃料収入はゼロになり、次の入居者を見つけるためのコスト(原状回復、広告費、仲介手数料など)が発生します。この貸主側の心理を理解し、「私たちは空室リスクを回避できる、長期的なパートナーですよ」とアピールすることは、非常に有効な交渉カードとなります。

貸主のメリットを提示する

交渉の際、「安くしてほしい」という自社の都合だけを主張するのではなく、「更新料を減額してくれれば、貸主側にもこんなメリットがありますよ」という視点で話を進めることが重要です。

「弊社としましては、現在のオフィス環境を大変気に入っており、今後の事業計画におきましても、可能な限り長く、この場所で事業を継続していきたいと強く願っております。もし今回、更新料について少しでもご配慮いただけるのであれば、私どもも安心して事業計画を進めることができ、次の2年後、4年後の更新も前向きに検討できます。」

このように伝えることで、貸主の頭の中では「ここで少し譲歩して更新料を減額しても、その後何年にもわたって安定した賃料収入が得られるなら、その方が得策かもしれない」という計算が働きます。目先の更新料収入よりも、長期的な安定収益という、より大きなメリットを提示するのです。

特に、創業時から同じ場所で事業を続け、業績も安定している企業であれば、その実績自体が「優良かつ長期的なテナント」であることの何よりの証明になります。

⑤ 移転コストと比較検討する

交渉を有利に進めるためには、自分たちの「選択肢」を明確にしておくことが重要です。更新交渉における最大の代替案は「オフィス移転」です。実際に移転するかどうかは別として、もし移転した場合にどれくらいのコストがかかるのかを事前に試算しておくことは、交渉の落としどころを見極める上で非常に役立ちます。

移転コストの具体的な試算

オフィスを移転するには、更新料とは比較にならないほど多くの費用と手間がかかります。

- 新オフィスの契約初期費用: 敷金(賃料の6〜12ヶ月分)、礼金、仲介手数料、前払賃料など

- 現オフィスの原状回復費用: 内装を契約前の状態に戻すための工事費用

- 引越し費用: 什器や書類の運搬費用

- 新オフィスの内装工事・インフラ整備費用: 新たなレイアウト工事、電話・LANの配線工事など

- その他諸経費: 会社の登記変更、ウェブサイトや名刺・封筒など各種印刷物の修正・刷り直し費用など

これらのコストを合計すると、数百万円から数千万円に上ることも珍しくありません。

試算結果をどう活かすか

この試算結果は、2つの側面で交渉に役立ちます。

- 自社の交渉の限界点を知る:

試算の結果、「更新料を満額支払ったとしても、移転するよりはるかにコストが低い」ということが分かれば、無理な交渉で貸主との関係を悪化させるよりも、多少の減額で手を打つのが賢明だ、という冷静な判断ができます。 - 交渉のカードとして活用する:

逆に、「この更新料を支払うくらいなら、もう少し足せば移転できてしまう」という状況であれば、それを交渉の材料にできます。

「大変申し上げにくいのですが、今回の更新料を含めた費用を考えますと、近隣の新しいビルへの移転も視野に入ってまいります。もちろん、愛着のあるこの場所で続けたい気持ちが強いのですが…」

このように、移転の可能性を“匂わせる”ことで、貸主側に「テナントを失うくらいなら、多少は譲歩しよう」という決断を促すことができます。

ただし、この方法は諸刃の剣でもあります。あまりに高圧的な態度で「移転も考えている」と告げると、貸主が「どうぞご自由に」と態度を硬化させてしまうリスクもあります。あくまで最終手段として、丁寧な言葉遣いで、やむを得ず検討しているというニュアンスで伝えるのが重要です。

これらの5つのポイントを組み合わせ、準備を万端に整えて交渉に臨むことで、単に言い値で更新料を支払うのではなく、自社にとってより良い条件を勝ち取る可能性は格段に高まるでしょう。

更新時に更新料以外でかかる費用

オフィスの契約更新時にかかる費用は、更新料だけではありません。多くの借主が見落としがちですが、他にもいくつかの費用が発生します。これらを事前に把握し、予算に組み込んでおかなければ、想定外の出費に慌てることになりかねません。ここでは、更新料と同時に請求されることの多い、主要な3つの費用について詳しく解説します。

更新事務手数料

更新事務手数料とは、その名の通り、賃貸借契約の更新手続きを行う際に発生する事務作業に対して支払う手数料のことです。これは、貸主(オーナー)に直接支払う更新料とは性質が異なり、多くの場合、物件の管理を委託されている不動産管理会社に支払います。

何の対価なのか?

契約更新時には、以下のような様々な事務手続きが発生します。

- 更新契約書の作成、送付、回収

- 借主の現況(社名、代表者、連絡先など)の確認

- 賃貸保証会社との保証契約の更新手続きのサポート

- 火災保険の更新手続きの案内・確認

- 貸主への報告・連絡

更新事務手数料は、これらの煩雑な手続きを代行してくれることへの対価、つまりサービス料としての意味合いを持ちます。

相場はどのくらい?

更新事務手数料の金額は法律で定められているわけではありませんが、一般的な相場としては「月額賃料の0.25ヶ月分〜0.5ヶ月分+消費税」の範囲に収まることが多いです。例えば、賃料50万円のオフィスであれば、12.5万円〜25万円程度が目安となります。物件によっては「一律 〇〇円+消費税」と固定額で定められている場合もあります。

支払い義務と交渉の可否

更新料と同様に、更新事務手数料も賃貸借契約書にその支払い義務に関する記載がなければ、支払う必要はありません。「更新時に、管理会社へ更新事務手数料として賃料の0.5ヶ月分を支払う」といった条項があるかどうかを必ず確認しましょう。

交渉については、更新料に比べると難しい傾向にあります。なぜなら、これは貸主への謝礼ではなく、管理会社が行う具体的な事務作業への対価(人件費や実費)という性格が強いからです。そのため、減額交渉は比較的困難と言えます。

しかし、もし相場から著しく逸脱した高額な手数料(例えば賃料の1ヶ月分など)が設定されている場合は、その金額の根拠を管理会社に問い質し、交渉を試みる価値はあります。その際は、「一般的な相場と比較して高額ではないか」という客観的な視点で話を進めるのが良いでしょう。

更新料と更新事務手数料は、請求元(貸主 or 管理会社)も費用の性質も異なるものであることを、正しく理解しておくことが重要です。

火災保険料

賃貸オフィスを借りる際、ほとんどのケースで火災保険(借家人賠償責任保険が付帯された企業向け総合保険など)への加入が契約の必須条件とされています。これは、万が一自社の過失(例:タバコの不始末、電気器具のショート)で火災などを起こし、建物に損害を与えてしまった場合に、貸主に対する損害賠償責任をカバーするためのものです。

なぜ更新時に費用がかかるのか?

火災保険の契約期間は、賃貸借契約の期間に合わせて2年間で設定されるのが一般的です。そのため、オフィスの賃貸借契約を更新するのと同時に、火災保険の契約も更新(再加入)手続きが必要となり、その際に新たな保険料が発生します。

費用の目安

保険料は、オフィスの広さ(面積)、建物の構造(木造、鉄骨造など)、事業内容、そして補償内容(保険金額)によって大きく変動します。一般的な中小規模のオフィスであれば、2年間の契約で数万円から十数万円程度が目安となります。

更新時には、現在加入している保険の満期案内に従って、更新手続きと保険料の支払いを行います。通常は、管理会社から更新案内の書類一式が送られてくる際に、火災保険の更新手続きに関する案内も同封されています。

注意点:保険会社の指定と自由選択

契約書によっては、貸主や管理会社が指定する特定の保険会社・保険商品への加入を義務付けている場合があります。これを「指定保険」と呼びます。

しかし、法律上、借主は必ずしも貸主指定の保険に加入する義務はありません。同等以上の補償内容を持つ他の保険商品に加入するのであれば、借主が自由に保険会社を選ぶことも可能です。

もし指定された保険料が高いと感じた場合は、他の保険会社から同等条件で見積もりを取り、比較検討してみるのも一つの手です。より安価で適切なプランが見つかる可能性があります。ただし、その場合は、新たに加入する保険の証券コピーを貸主や管理会社に提出し、契約条件を満たしていることの承認を得る必要があります。手間はかかりますが、コスト削減に繋がる可能性のある選択肢として覚えておくと良いでしょう。

賃貸保証会社の更新料

近年、オフィスの賃貸借契約において、連帯保証人の代わりに賃貸保証会社の利用を必須とする物件が非常に増えています。賃貸保証会社は、万が一借主が賃料を滞納した場合に、借主に代わって貸主に賃料を立て替え払い(代位弁済)するサービスを提供します。

保証契約の更新と更新料

保証会社を利用する場合、借主は貸主との賃貸借契約とは別に、保証会社との間で「保証委託契約」を締結します。この保証委託契約にも契約期間があり、賃貸借契約の更新に合わせて、保証契約も更新する必要があります。その際に発生するのが「保証契約更新料(年間保証料)」です。

費用の目安

保証会社の更新料は、会社や契約プランによって大きく異なりますが、主なパターンは以下の通りです。

- 1年ごとに更新するタイプ:

年間で月額総賃料(賃料+共益費)の10%〜30%程度が一般的です。

(例)月額総賃料60万円、更新料率10%の場合 → 年間6万円 - 2年ごとに更新するタイプ:

2年ごとに固定額(例:10,000円〜数万円)や、月額総賃料の〇〇%といった形で設定されます。 - 月額払いタイプ:

更新料という形ではなく、毎月の賃料と一緒に、月額総賃料の1%〜2%程度の保証料を支払うプランもあります。

初回の契約時に支払う「初回保証委託料」(通常、月額総賃料の50%〜100%)とは別に、継続して保証サービスを受けるための費用として、これらの更新料が必要となります。

交渉の可否と注意点

賃貸保証会社の更新料は、保証会社のサービス規定によって一律に定められているため、基本的に借主個人が交渉して減額することはできません。

重要なのは、最初のオフィス契約時に、利用する保証会社の更新料がどのような体系になっているかを正確に把握しておくことです。「初回保証料が安い」と思っても、毎年の更新料が高額であれば、トータルコストはかさんでしまいます。

契約更新時には、保証会社から直接、または管理会社経由で更新の案内と請求書が届きますので、内容を確認して期限内に支払いましょう。この支払いを怠ると保証契約が解除され、それが賃貸借契約の契約違反とみなされてしまう可能性もあるため、確実な対応が必要です。

【更新時にかかる費用のまとめ】

| 費用項目 | 支払い先(一般的) | 相場 | 交渉の可否 |

|---|---|---|---|

| 更新料 | 貸主(オーナー) | 賃料の1ヶ月分+消費税 | 可能 |

| 更新事務手数料 | 管理会社 | 賃料の0.25〜0.5ヶ月分+消費税 | 比較的困難 |

| 火災保険料 | 損害保険会社 | 数万円〜(広さ・補償内容による) | 保険会社の変更は可能 |

| 保証会社更新料 | 賃貸保証会社 | 年間1万円〜、または総賃料の10%〜 | 原則として不可 |

このように、契約更新時には複数の支払いが発生します。更新料だけに注目するのではなく、これらの費用をすべて含めた「更新コスト総額」を事前に計算し、会社のキャッシュフロー計画に織り込んでおくことが、スムーズな契約更新の鍵となります。

更新料がかからないオフィスの選択肢

これまで見てきたように、賃貸オフィスの更新料は、事業運営における数年ごとの大きな支出となります。この定期的なコスト負担を根本的に回避したいと考える企業にとって、従来の賃貸オフィス契約以外の選択肢を検討することは有効な戦略です。ここでは、更新料の負担から解放されるための、2つの具体的なアプローチを紹介します。

更新料なしの賃貸物件を探す

「更新料は支払って当然」という慣習が根強い中で、「更新料なし」を掲げる一般の賃貸オフィス物件も、数は少ないながら存在します。貸主が更新料を設定しない背景には、いくつかの戦略的な理由があります。

なぜ「更新料なし」の物件があるのか?

- 空室対策と差別化:

オフィスビルの供給が多いエリアや、駅から遠い、築年数が古いといった理由で競争力がやや劣る物件では、貸主がテナントを早期に確保するために、更新料をゼロに設定することがあります。「更新料なし」をアピールポイントとして、他の物件との差別化を図り、入居へのハードルを下げているのです。 - 他の費用への転嫁:

表向きは「更新料なし」でも、その分が月々の賃料や礼金、敷金などに上乗せされているケースも考えられます。例えば、周辺相場より賃料が5%高い、敷金が2ヶ月分多く必要、といった条件です。貸主としては、更新時の一時金ではなく、毎月の安定収入や初期費用で回収するという考え方です。

探し方と注意点

「更新料なし」の物件を探すには、以下のような方法があります。

- 不動産ポータルサイトの検索条件: 大手の不動産情報サイトでは、「こだわり条件」として「更新料なし」のチェックボックスが用意されていることがあります。これを活用して絞り込み検索を行います。

- 不動産仲介会社への依頼: オフィス専門の仲介会社に、「更新料がかからない物件を希望」という条件を明確に伝えて、物件を探してもらうのが最も効率的です。

ただし、このような物件を選ぶ際には、いくつか注意すべき点があります。

- トータルコストでの比較検討:

「更新料なし」という言葉だけに飛びつかず、必ずトータルコストで判断することが重要です。2年間(一般的な契約期間)の総支払額をシミュレーションしてみましょう。- 物件A(更新料あり): (賃料50万 + 共益費5万) × 24ヶ月 + 更新料50万 = 1,370万円

- 物件B(更新料なし): (賃料53万 + 共益費5万) × 24ヶ月 = 1,392万円

この場合、更新料がない物件Bの方が、2年間のトータルコストは高くなります。目先のメリットだけでなく、長期的な視点でコストを比較することが不可欠です。

- 物件の選択肢が限られる:

そもそも「更新料なし」の物件は市場全体の数としては少ないため、エリアや広さ、設備などの希望条件をすべて満たす物件に出会える可能性は低くなります。条件面で何らかの妥協が必要になるかもしれません。

それでも、更新時のまとまった支出を避け、キャッシュフローを平準化したいと考える企業にとっては、十分に検討する価値のある選択肢と言えるでしょう。

レンタルオフィスやサービスオフィスを利用する

更新料の負担を回避し、より柔軟なオフィス戦略を実現する方法として、近年急速に利用が拡大しているのがレンタルオフィスやサービスオフィスです。これらは、従来の賃貸借契約とは根本的に異なる契約形態をとることで、多くのメリットを提供します。

契約形態の違い:「賃貸借契約」ではなく「サービス利用契約」

一般的なオフィスが、スペースを借りる「不動産賃貸借契約」であるのに対し、レンタルオフィスやサービスオフィスの多くは、オフィス機能という「サービスの提供を受ける利用契約」という形をとります。この契約形態の違いが、更新料の有無に大きく関わってきます。

サービス利用契約では、借地借家法の適用を受けないため、同法に基づく更新や更新料という概念そのものが存在しないケースがほとんどです。

レンタルオフィス・サービスオフィスの主な特徴とメリット

- 初期費用・更新費用の大幅な削減:

敷金、礼金、そして更新料が不要な施設が大多数を占めます。これにより、事業の立ち上げや移転に伴う初期投資を劇的に抑えることができます。更新時のまとまった出費もないため、資金計画が立てやすくなります。 - オールインワンの料金体系:

月額利用料には、賃料だけでなく、光熱費、インターネット通信費、オフィス家具(机・椅子)、複合機の利用料(一部)、受付サービス、清掃費用などが含まれていることが多く、経費管理がシンプルになります。自分でインフラを手配する手間とコストもかかりません。 - 柔軟な契約期間と拡張性:

契約期間は最短1ヶ月からといった短期利用が可能で、事業の成長や縮小に合わせて、利用する部屋のサイズを柔軟に変更することも容易です。これにより、事業フェーズに応じた最適なオフィス環境を、無駄なコストをかけずに維持できます。 - すぐに事業を開始できる:

オフィス家具やインターネット環境が最初から整っているため、契約後、内装工事などをすることなく、すぐに業務を開始できます。スピード感が求められる現代のビジネス環境において、これは大きなアドバンテージです。

デメリットと注意点

もちろん、メリットばかりではありません。以下のようなデメリットも理解しておく必要があります。

- 面積あたりの単価は割高:

オールインワンのサービスが含まれているため、一人当たりの利用面積で計算した単価は、一般の賃貸オフィスよりも割高になる傾向があります。 - 内装やレイアウトの自由度が低い:

個室の内装を自由に変更することは基本的にできません。企業のブランディングをオフィスデザインに反映させたい場合には不向きです。 - 利用ルールの制約:

24時間365日利用できない施設や、共用スペースの利用にルールが設けられている場合があります。

どのような企業に適しているか?

これらの特徴から、レンタルオフィスやサービスオフィスは、特に以下のようなニーズを持つ企業に適しています。

- スタートアップ・起業家: 初期投資を抑え、事業の成長に合わせて柔軟にオフィスを拡張したい。

- プロジェクトチーム: 期間限定のプロジェクトのために、短期的な拠点を確保したい。

- 大企業の地方拠点・サテライトオフィス: 本格的な支店を開設する前のテストマーケティングや、従業員の多様な働き方を支援する拠点として。

- 士業(弁護士、会計士など): 少人数で、秘書サービスや会議室などの付加価値を重視する。

更新料という慣習に縛られず、自社の事業戦略や財務状況に合わせて最適なオフィス形態を選択する。こうした視点を持つことが、これからの時代を勝ち抜くための賢明な経営判断と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、賃貸オフィスの契約更新時に多くの企業が直面する「更新料」について、その根拠から相場、計算方法、交渉のポイント、そして代替案に至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 更新料の根拠は契約書にある: 更新料は法律で定められたものではなく、あくまで貸主と借主の間で交わされる賃貸借契約書に基づいて支払い義務が発生します。契約書に記載がなければ支払う必要はありません。

- 相場は賃料の1ヶ月分: 一般的な相場は「月額賃料の1ヶ月分+消費税」です。この相場を基準に、自社の契約条件が妥当かどうかを判断しましょう。

- 契約の種類で立場が変わる: 借主保護が手厚い「普通借家契約」か、期間満了で契約が終了する「定期借家契約」かによって、更新時の交渉における立場が大きく異なります。

- 更新料は交渉可能である: 交渉を成功させるためには、①タイミングの見極め、②貸主との良好な関係、③周辺相場の調査、④長期入居のアピール、⑤移転コストとの比較という5つのポイントを戦略的に活用することが鍵となります。

- 更新コストは総額で把握する: 更新時には、更新料以外にも「更新事務手数料」「火災保険料」「賃貸保証会社の更新料」といった費用が発生します。これらの費用をすべて含めた総額で予算を組むことが重要です。

- 更新料のない選択肢も存在する: 定期的な更新料の支払いを避けたい場合は、「更新料なし」の賃貸物件を探す、あるいはレンタルオフィスやサービスオフィスを利用するといった選択肢も有効です。

オフィスの契約更新は、単なる事務手続きではありません。それは、自社の財務状況や将来の事業計画を見つめ直し、貸主と対等な立場でコミュニケーションを図る絶好の機会です。

この記事で得た知識を武器に、来るべき契約更新に備え、受動的に請求書を待つのではなく、能動的に最適な条件を追求してみてください。そうすることで、不要なコストを削減し、その分のリソースを事業成長へと振り向けることができるはずです。企業の基盤となるオフィスだからこそ、賢く、そして戦略的に向き合っていきましょう。