オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きな成長のステップですが、同時に多額の初期費用が伴います。その中でも特に大きな割合を占めるのが「敷金」や「保証金」です。これらの費用は、時に年間賃料に匹敵するほどの金額になることもあり、その性質や目的を正確に理解しておくことは、適切な資金計画とリスク管理のために不可欠です。

しかし、敷金と保証金はしばしば混同されがちで、その違いや「償却」「原状回復」といった関連用語の意味を正しく把握している方は意外と少ないかもしれません。「なぜこんなに高額なのか?」「退去時にいくら返ってくるのか?」「費用を抑える方法はないのか?」といった疑問は、多くの経営者や総務担当者が抱える共通の悩みでしょう。

この記事では、賃貸オフィスの契約における敷金と保証金の基本的な定義から、両者の法的な違い、費用相場、そして返還までの流れについて、専門的な知識を交えながらも分かりやすく徹底的に解説します。さらに、高額になりがちな初期費用を賢く抑えるための具体的なコツも紹介します。本記事を最後まで読むことで、オフィス賃貸借契約における金銭的な側面への理解が深まり、自社にとって最適な物件選びと契約交渉を進めるための確かな知識が身につくでしょう。

目次

賃貸オフィスの敷金とは

賃貸オフィスを契約する際に、初期費用の一部として貸主(オーナー)に預け入れる金銭、それが「敷金」です。多くの人が一度は耳にしたことがある言葉ですが、その法的な性質や具体的な役割について深く理解することは、後々のトラブルを避ける上で非常に重要です。

敷金は、法律(民法第622条の2)で明確に定義されている金銭です。この条文では、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定めています。

簡単に言うと、敷金とは、万が一の事態に備えて借主が貸主に預けておく「担保」の役割を持つお金です。ここでいう「万が一の事態」とは、主に以下の二つを指します。

- 賃料の滞納: 企業経営には予期せぬ事態がつきものです。業績の悪化などにより、万が一オフィス賃料の支払いが滞ってしまった場合、貸主はこの敷金から未払い分の賃料を補填できます。

- 原状回復費用の未払い: 借主の故意や過失によってオフィス内に損傷が生じた場合、借主はそれを修繕して元に戻す「原状回復義務」を負います。その修繕費用(原状回復費用)が退去時に支払われない場合に、貸主は敷金からその費用を差し引くことができます。

重要なのは、敷金があくまで「預り金」であるという点です。つまり、上記の賃料滞納や原状回復費用といった差し引かれるべき債務がなければ、敷金は原則として契約終了後に全額が借主に返還されるべき性質のお金です。この点が、後述する「保証金」や、住宅賃貸でみられる「礼金」とは根本的に異なります。礼金は入居させてくれた大家さんへのお礼として支払うもので、返還されることはありません。

なぜ、住宅用の賃貸物件に比べて、賃貸オフィスの敷金は高額に設定されるのでしょうか。一般的に、住宅用賃貸の敷金は賃料の1〜2ヶ月分が相場ですが、オフィスの場合、賃料の3ヶ月分から、都心の一等地のハイグレードなビルになると12ヶ月分(1年分)にも達することがあります。月額賃料が100万円のオフィスであれば、敷金だけで300万円から1,200万円という高額な資金が必要になる計算です。

この背景には、事業用賃貸特有のリスクがあります。

- 信用リスク: 個人に比べて法人は、倒産や経営不振に陥るリスクが相対的に高いと見なされます。万が一倒産した場合、賃料の回収が困難になるため、貸主はより高額な担保を求める傾向にあります。

- 原状回復の規模: オフィスは、事業内容に合わせて内装を大幅に変更することが多々あります。間仕切りの設置や撤去、特別な電源や通信回線の敷設など、原状回復工事が大掛かりになり、費用も高額になりがちです。そのため、その費用を十分にカバーできるだけの担保が必要とされます。

- 賃料額の大きさ: オフィスの賃料は住宅に比べて単価が高く、滞納された場合の貸主の損失も大きくなります。そのため、滞納リスクに備えるための担保額も自然と高くなるのです。

このように、敷金は貸主にとっては事業運営上の重要なリスクヘッジ手段であり、借主にとっては高額な初期費用負担の要因となります。しかし、その本質が「担保」であり「預り金」であることを理解していれば、契約時や退去時の交渉を有利に進めるための土台となる知識になります。例えば、退去時に提示された精算書の内容を精査し、不当な原状回復費用が請求されていないかを確認する際にも、この敷金の法的性質の理解が役立ちます。

まとめると、賃貸オフィスの敷金とは、民法で定められた、賃料滞納や原状回復費用に備えるための「担保金」です。高額な初期費用となりますが、それは事業用賃貸特有のリスクを背景としており、問題がなければ原則として退去時に返還されるべき金銭であると覚えておくことが重要です。

賃貸オフィスの保証金とは

賃貸オフィスの初期費用として、敷金と並んでよく用いられるのが「保証金」です。特に、関西圏や西日本の物件で多く見られるこの費用は、敷金と非常に似た役割を果たしますが、その性質には決定的な違いが存在します。この違いを理解しないまま契約を進めると、退去時に「想定していた金額が返ってこない」という事態に陥りかねません。

保証金も、敷金と同様に、賃料の滞納や原状回復費用といった借主の債務を担保する目的で貸主に預け入れる金銭です。オフィスを借りる上で貸主が抱えるリスク(賃料不払い、物件の損傷など)に備えるという基本的な機能は、敷金と全く同じと言ってよいでしょう。

では、何が違うのか。最大の違いは、保証金には「償却(しょうきゃく)」という特約が付随することが一般的である点です。

「償却」とは、預け入れた保証金のうち、契約期間や解約理由に関わらず、返還されないことがあらかじめ定められている部分を指します。敷金が原則「全額返還」を目指す預り金であるのに対し、保証金は契約によってその一部(場合によっては全額)が貸主の収入として確定する、という性質を持っているのです。この償却される金銭は「敷引(しきびき)」と呼ばれることもあります。

具体例で考えてみましょう。

月額賃料50万円のオフィスを契約し、保証金として賃料の10ヶ月分にあたる500万円を預け入れたとします。この契約に「保証金の20%を償却する」という特約が付いていた場合、退去時にまず500万円の20%、つまり100万円が無条件で差し引かれます。そして、残りの400万円の中から、原状回復費用などがさらに差し引かれ、最終的に残った金額が借主に返還される、という流れになります。

この「償却」の存在が、保証金を複雑にしています。償却には、いくつかの意味合いが含まれていると考えられています。

- 権利金的な性格: 人気の高い物件に入居する権利の対価として。

- 物件使用の対価: 賃料とは別に、長期間物件を使用することへの対価として。

- 貸主のリスクヘッジ: 借主の退去後、次のテナントが決まるまでの空室期間の損失補填や、通常損耗・経年劣化分の修繕費用として。

敷金が民法でその性質が定義されているのに対し、保証金やそれに付随する償却には、明確な法的定義がありません。これらは長年の商慣習として定着してきたものであり、その内容はすべて当事者間の「契約」によって決まります。したがって、保証金付きの物件を契約する際は、契約書に記載されている償却の条件(割合や金額、タイミングなど)を隅々まで確認することが極めて重要になります。

保証金の相場は、一般的に賃料の6ヶ月分から12ヶ月分と、敷金と同様に高額です。償却がある分、借主の実質的な負担は敷金よりも重くなる可能性があります。例えば、同じ賃料10ヶ月分の初期費用でも、「敷金10ヶ月分(償却なし)」と「保証金10ヶ月分(償却20%)」とでは、退去時の手残りが大きく変わってきます。前者は原状回復費用がなければ全額返還の可能性がありますが、後者は最低でも賃料2ヶ月分は返還されないことが確定しているのです。

この保証金という仕組みは、主に関西圏で歴史的に根付いてきました。江戸(関東)では武士の文化が強く、金銭の貸し借りにおける「担保」としての意味合いが強い「敷金」が主流になったのに対し、商人の街であった大坂(関西)では、権利の売買という発想から「権利金」的な性格を持つ「保証金(と償却)」が広まった、という説もあります。

現代では、全国展開する不動産会社の増加や人の移動の活発化により、関東で保証金付き物件が見られたり、関西で敷金が使われたりと、その境界は曖昧になりつつあります。しかし、依然としてエリアによる傾向は存在するため、特に西日本でオフィスを探す際には、保証金と償却の仕組みを念頭に置いておく必要があります。

まとめると、保証金とは、敷金と同様の担保機能に加え、「償却」によって預けた金額の一部が返還されないことが特徴の契約金です。法的な定義はなく、すべては契約内容に依存するため、契約書で償却の有無と条件を meticulously 確認することが、賃貸オフィス契約における必須のチェックポイントとなります。

敷金と保証金の4つの主な違い

これまで見てきたように、敷金と保証金は、賃料滞納などのリスクに備える担保という点で共通していますが、その性質にはいくつかの重要な違いがあります。これらの違いを明確に理解することで、物件選びや契約交渉をより有利に進めることができます。ここでは、敷金と保証金の主な違いを4つの側面から詳しく解説します。

| 比較項目 | 敷金 | 保証金 |

|---|---|---|

| ① 法的な定義 | 民法第622条の2で明確に定義された「預り金」。 | 法的な明確な定義はなく、商慣習に基づく契約金。内容は契約書に依存する。 |

| ② 主な用途 | 賃料滞納や原状回復費用など、債務の担保に限定される。 | 債務の担保に加え、償却を通じて権利金や物件使用の対価としての性格も持つ。 |

| ③ 金額の相場 | 賃料の3ヶ月~12ヶ月分が一般的。 | 賃料の6ヶ月~12ヶ月分が一般的。償却分を含むため、実質的な負担が重くなる傾向がある。 |

| ④ 使われるエリア | 全国的に使用されるが、特に関東圏で主流。 | 関西圏を中心とした西日本で多く見られる商慣習。 |

① 法的な定義

敷金と保証金の最も根本的な違いは、その法的な裏付けの有無にあります。

敷金は、2020年4月に施行された改正民法において、第622条の2でその定義やルールが明文化されました。この条文により、敷金が「賃借人の債務を担保する目的で交付される金銭」であること、そして「賃貸借が終了し、かつ、賃借物の返還を受けたときは、賃貸人は、賃借人にその敷金を返還しなければならない」ことが明確に定められています。また、どのような場合に敷金から差し引けるのか(未払賃料や原状回復費用など)も規定されています。

このように法律でルールが定められていることは、借主にとって大きな意味を持ちます。万が一、貸主との間で見解の相違やトラブルが発生した場合でも、民法の規定を根拠として自らの権利を主張しやすいのです。例えば、貸主が不当に敷金の返還を拒んだり、過大な金額を差し引こうとしたりした場合、借主は法律を盾に交渉や訴訟を進めることができます。

一方、保証金には、このような法律上の明確な定義が存在しません。保証金や、それに付随する「償却(敷引)」は、あくまで長年の取引慣行、いわゆる「商慣習」として成り立ってきたものです。そのため、保証金の性質や返還ルールは、すべて個々の賃貸借契約書の内容に委ねられます。

これは、契約書の重要性が敷金の場合よりも格段に高いことを意味します。契約書に「保証金の30%を償却する」と書かれていれば、それが両者の合意となり、法的に有効な契約として扱われます。後から「そんなつもりではなかった」と主張しても、原則として覆すことは困難です。したがって、保証金付きの物件を契約する際は、契約締結前に契約書の隅々まで目を通し、特に償却に関する条項(償却率、償却額、中途解約時の扱いなど)を完全に理解しておく必要があります。不明な点があれば、必ず不動産仲介会社や弁護士などの専門家に確認することが不可欠です。

② 主な用途

敷金と保証金は、どちらも賃料滞納や原状回復費用の担保として使われますが、その用途の範囲(性格)に違いが見られます。

敷金の用途は、民法の規定により、あくまで「借主の債務の担保」に限定されています。つまり、借主側に賃料の未払いや物件の損傷といった具体的な「債務」が発生しない限り、貸主は敷金に手をつけることはできません。その性格は非常にシンプルで、純粋な「預り金」としての側面が強いと言えます。

対して保証金は、担保としての機能に加えて、「償却」という仕組みを通じてより複合的な性格を帯びます。この返還されない償却金は、実質的に以下のような様々な意味合いを持つと解釈されています。

- 権利金として: 人気エリアや希少性の高い物件に入居するための「権利」の対価。

- 礼金として: 貸主への謝礼。

- 更新料の前払いとして: 将来の契約更新料の一部を前払いしているという解釈。

- 貸主のリスク補填として: テナント退去後の空室期間の損失や、通常の使用で発生する損耗(経年劣化)の修繕費用に充てるための資金。

住宅賃貸では「敷金」「礼金」「更新料」と別々の名目で徴収される費用が、オフィス賃貸の保証金では「償却」という形で一つにまとめられている、とイメージすると分かりやすいかもしれません。このように、保証金は単なる担保にとどまらず、賃貸借契約を成り立たせるための様々なコストを内包した金銭として機能しているのです。この複合的な性格が、保証金の仕組みを分かりにくくしている一因でもあります。

③ 金額の相場

金額の相場観も、両者で若干の傾向の違いがあります。

敷金の相場は、前述の通り賃料の3ヶ月分から12ヶ月分と非常に幅が広いです。この幅は、物件のグレードや立地、築年数、貸主の方針、そしてその時々の経済状況(オフィス市場の需給バランス)など、様々な要因によって決まります。例えば、スタートアップ向けの小規模なオフィスビルであれば3~6ヶ月分、都心の一等地に立つ最新の大型オフィスビルであれば10~12ヶ月分といった具合です。

保証金の相場も、賃料の6ヶ月分から12ヶ月分と高額ですが、敷金に比べて下限が高めに設定される傾向があります。これは、保証金には「償却」が含まれることが前提となっているためです。貸主側から見れば、返還義務のない償却金は安定した収益となるため、それを織り込んだ価格設定になります。

借主としては、表面的な「賃料の〇ヶ月分」という数字だけで判断するのではなく、「償却」を考慮した実質的な負担額で比較検討することが重要です。

例えば、以下の二つの物件を比較してみましょう。

- 物件A: 敷金10ヶ月分(償却なし)

- 物件B: 保証金10ヶ月分(償却20%)

初期費用として支払う額面は同じ「賃料10ヶ月分」ですが、退去時の返還額には大きな差が生まれます。物件Aでは、原状回復費用などがなければ全額返還される可能性があります。一方、物件Bでは、何の問題もなく退去したとしても、賃料の2ヶ月分(10ヶ月分 × 20%)は確定で返還されません。この「返還されない金額」をあらかじめ把握し、資金計画に織り込んでおくことが、保証金付き物件を検討する上での鉄則です。

④ 使われるエリア

敷金と保証金のどちらが使われるかは、地域的な商慣習に大きく影響されます。

一般的に、関東圏では「敷金」が主流です。東京を中心とした首都圏でオフィスを探す場合、ほとんどの物件で敷金が設定されています。保証金という名称が使われることもありますが、その場合でも償却特約のない、実質的に敷金と同じ内容であるケースも少なくありません。

それに対し、関西圏(大阪、京都、神戸など)を中心とした西日本では「保証金」という名称と、それに伴う「償却(敷引)」の慣習が根強く残っています。これは、歴史的に商人の街として発展してきた文化的背景が影響していると言われています。

ただし、近年はこのエリアによる棲み分けは徐々に曖昧になりつつあります。全国に支社を持つ大手不動産デベロッパーや管理会社が標準的な契約フォーマットを使用することで、関西でも敷金が使われたり、逆に首都圏でも保証金・償却付きの物件が登場したりするケースが増えています。

したがって、「関東だから敷金」「関西だから保証金」と固定観念で考えるのではなく、個々の物件の募集要項や契約書の内容を一つひとつ丁寧に確認する姿勢が何よりも大切です。物件の所在地に関わらず、敷金なのか保証金なのか、そして償却特約の有無とその内容を必ずチェックするようにしましょう。

賃貸オフィスの敷金・保証金の費用相場

賃貸オフィスの敷金・保証金が、初期費用の中でも特に大きなウェイトを占めることは既に述べたとおりです。その金額は、月額賃料を基準に「賃料の〇ヶ月分」という形で決まりますが、この「月数」は物件の規模やグレードによって大きく変動します。ここでは、代表的なオフィスビルのタイプである「大規模オフィスビル」と「中小規模オフィスビル」に分けて、それぞれの費用相場と、その背景にある理由を詳しく見ていきましょう。

| ビルの種類 | 敷金・保証金の相場(賃料の月数) | 主な特徴と相場が高い/低い理由 |

|---|---|---|

| 大規模オフィスビル | 10ヶ月~12ヶ月分(時にそれ以上も) | 新築・築浅、駅直結、最新設備、高いグレード。貸主は企業の高い信用力を求め、高額な原状回復リスクに備えるため、担保額も高額に設定される。 |

| 中小規模オフィスビル | 3ヶ月~8ヶ月分が中心 | 築年数が比較的経過、駅からやや離れている、様々な規模のテナントが入居。競争力を高め、中小企業やスタートアップを誘致するため、初期費用を抑える傾向がある。 |

大規模オフィスビル

ここでいう「大規模オフィスビル」とは、一般的に都心の主要駅に直結していたり、そのエリアのランドマークとなるような、グレードの高いオフィスビルを指します。延床面積が非常に広く、外観・内装ともにデザイン性が高く、最新の空調設備やセキュリティシステム、充実した共用部(ラウンジ、貸会議室、商業施設など)を備えているのが特徴です。

このようなビルの敷金・保証金の相場は、賃料の10ヶ月分から12ヶ月分というのが一般的です。場合によっては、それ以上の月数を求められるケースも存在します。月額賃料が500万円の区画であれば、敷金・保証金だけで5,000万円から6,000万円という、非常に高額な資金が必要となります。

なぜ、これほどまでに高額な敷金・保証金が設定されるのでしょうか。その理由は主に3つあります。

第一に、入居テナントに高い信用力を求めるためです。大規模オフィスビルのオーナー(デベロッパーなど)は、ビルのブランド価値やステータスを非常に重視します。そのため、入居テナントとして、経営が安定している大手企業や外資系企業、社会的信用の高い企業を厳選する傾向があります。高額な敷金・保証金は、それを支払えるだけの財務体力があるかどうかを測る、一つの「フィルター」として機能しているのです。安定したテナント構成を維持することは、ビル全体の価値向上にも繋がります。

第二に、高額になりがちな原状回復リスクに備えるためです。大規模ビルに入居する企業は、自社のブランドイメージを反映させるため、内装に多額の費用をかけることが少なくありません。特殊なデザインの間仕切り、造作家具、役員室の豪華な内装、大規模なサーバー室の設置など、その工事は多岐にわたります。退去時には、これらの内装をすべて撤去し、貸主が指定する状態(多くはスケルトン状態)に戻す必要があります。この原状回復工事は非常に大掛かりで、数千万円単位の費用がかかることも珍しくありません。貸主としては、この高額な費用を確実に回収できるよう、十分な額の担保を預かっておく必要があるのです。

第三に、賃料額そのものが高額であることも理由の一つです。大規模ビルの賃料は坪単価も高く、一口の面積も大きいため、月々の賃料が数百万円から数千万円にのぼります。万が一、賃料の支払いが1ヶ月でも滞れば、貸主の損失は甚大なものになります。倒産などの事態が発生すれば、数ヶ月分の賃料が回収不能になるリスクもあります。そのため、少なくとも1年分程度の賃料に相当する担保を確保しておくことで、不測の事態に備えているのです。

このように、大規模オフィスビルの高額な敷金・保証金は、ビルの価値維持、テナントの信用力、そして高額なリスクへの備えという、貸主側の合理的な理由に基づいています。

中小規模オフィスビル

一方、「中小規模オフィスビル」は、大規模ビルに比べて規模が小さく、築年数が経過していることが多い物件を指します。大通りから一本入った場所にあったり、フロアごとに異なる会社が入居する、いわゆる「雑居ビル」タイプの物件もこれに含まれます。

こうした中小規模オフィスビルの敷金・保証金の相場は、賃料の3ヶ月分から8ヶ月分が中心となります。大規模ビルと比較すると、初期費用をかなり抑えることが可能です。月額賃料が50万円のオフィスであれば、敷金・保証金は150万円から400万円程度となり、特に資金調達中のスタートアップや中小企業にとっては、現実的な選択肢となります。

中小規模ビルの敷金・保証金が比較的低めに設定されているのには、どのような理由があるのでしょうか。

最大の理由は、テナント誘致における競争力です。オフィス賃貸市場において、中小規模ビルは常に最新の大規模ビルと競争しなければなりません。立地や設備のグレードで劣る分、初期費用を低く設定することで、テナントにとっての魅力を高め、空室を埋めるための戦略をとっているのです。「敷金6ヶ月」という条件は、多くの中小企業にとって、オフィス移転を検討する際の重要な判断基準の一つとなります。

また、ターゲットとするテナント層の違いも大きく影響しています。中小規模ビルの主なターゲットは、その名の通り中小企業やベンチャー企業、スタートアップなどです。これらの企業は、大手企業に比べて潤沢な自己資金を持っているわけではないため、初期費用が高額すぎると入居のハードルが上がってしまいます。貸主側もその点を理解しており、ターゲット層の財務状況に合わせて、敷金・保証金を現実的な範囲に設定しているのです。

さらに、原状回復費用の規模も関係しています。中小規模ビルでは、大規模な内装工事が行われるケースは比較的少なく、間仕切りを立てる程度のシンプルなレイアウト変更が中心です。そのため、退去時の原状回復工事も比較的簡易で済み、費用も大規模ビルほど高額にはならない傾向があります。貸主が想定するリスクが小さい分、担保として預かる敷金・保証金の額も抑えられる、というわけです。

ただし、敷金・保証金が安いからといって、安易に飛びつくのは禁物です。特に注意したいのが、契約内容です。初期費用が低い代わりに、賃料が相場より割高だったり、退去時の原状回復義務が厳しく設定されていたりするケースもあります。また、保証金の場合は「償却」の割合がどうなっているか、敷金の場合でも「敷金償却」という名の特約が付いていないかを必ず確認する必要があります。表面的な月数だけでなく、契約書全体を精査し、トータルでのコストパフォーマンスを判断することが重要です。

知っておきたい敷金・保証金の関連用語

賃貸オフィスの契約書には、敷金や保証金以外にも、専門的で分かりにくい用語が登場します。特に「償却」と「原状回復費用」は、退去時の返還額に直接影響する非常に重要なキーワードです。これらの用語の意味と関係性を正確に理解しておくことは、予期せぬ出費を防ぎ、貸主とのトラブルを回避するために不可欠です。

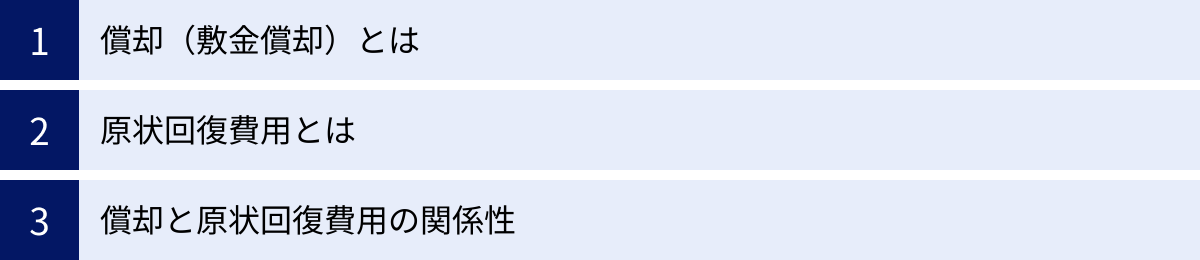

償却(敷金償却)とは

「償却」とは、賃貸借契約を結ぶ際に預け入れた敷金や保証金のうち、契約終了時に借主に返還されないことが、あらかじめ約束されている金銭を指します。保証金の項目でも触れましたが、これはオフィス賃貸、特に保証金の契約において非常に重要な概念です。

償却は、多くの場合「預け入れた金額の〇%」という割合で定められます。例えば、「保証金1,000万円、償却20%」という契約であれば、退去時には最低でも200万円(1,000万円×20%)が返還されないことが確定します。この償却は、借主のオフィス使用状況(物件を綺麗に使ったか、汚したか)や、契約期間の長短に関わらず、契約で定められた通りに差し引かれます。

また、割合ではなく「〇〇万円」と定額で定められるケースや、「年〇%」と期間に応じて償却額が増えていくケースもあります。「年10%」という契約の場合、3年間入居すれば、保証金のうち30%が償却される計算になります。このような契約では、短期で解約すると償却額が少なく済みますが、長期入居するほど返還額が減っていくことになります。

「敷金」は原則として返還される預り金ですが、契約書に「敷金償却」という特約が盛り込まれていることがあります。これは実質的に保証金の償却と同じ意味を持ちます。「敷金だから全額返ってくるはず」という思い込みは非常に危険です。名称が「敷金」であっても、契約書に「償却」の文言があれば、その分は返還されないと認識しなければなりません。

この償却金が何に使われるかについては、法的に明確な定義はありません。一般的には、以下のような費用に充当されるためのものと解釈されています。

- 礼金的な性質: 貸主への謝礼。

- 権利金的な性質: その物件に入居する権利の対価。

- 通常損耗の補修費用: 経年劣化や通常の使用による損耗(日焼けによる壁紙の変色など)は、本来貸主の負担で修繕すべきものですが、その費用をあらかじめ償却金として徴収しているという考え方。

- 空室リスクの補填: テナントが退去してから次のテナントが決まるまでの間の、貸主の逸失利益を補うため。

いずれにせよ、借主にとって償却は純粋なコストとなります。そのため、オフィスを契約する際には、賃料や立地だけでなく、償却の有無と、その条件(割合、金額、期間など)を必ず確認し、トータルのコストを比較検討することが極めて重要です。

原状回復費用とは

「原状回復費用」とは、借主の責任によって生じたオフィスの損耗や毀損を、元の状態に戻すためにかかる費用のことです。これは、退去時に敷金や保証金から差し引かれる費用のうち、最も大きな割合を占めることが多い項目です。

多くの人が誤解しがちなのが、「原状回復=入居時と全く同じ状態に戻すこと」という考え方です。しかし、法律上の解釈は異なります。ポイントは、その損耗が「借主の故意・過失によるもの」か、それとも「経年劣化・通常損耗によるもの」か、という点です。

- 経年劣化・通常損耗: 時間の経過や、普通にオフィスとして使用していれば自然に発生する損耗のこと。例えば、日光による壁紙や床の変色、家具の設置による床の軽微なへこみ、画鋲の穴などがこれにあたります。これらは賃料に含まれる対価と考えられており、原則として、その修繕費用は貸主の負担となります。

- 借主の故意・過失による損耗: 借主の不注意や通常とは言えない使い方によって生じた損傷のこと。例えば、物をぶつけて壁に穴を開けてしまった、タバコのヤニで壁紙がひどく汚れた、清掃を怠ってカビを発生させた、といったケースが該当します。これらの修繕費用は、借主が負担する原状回復費用となります。

しかし、これはあくまで住宅賃貸にも通じる一般原則です。賃貸オフィスの契約においては、多くの場合、この一般原則を修正する「特約」が契約書に盛り込まれています。

その代表例が「スケルトン戻し(スケルトン返し)」の特約です。これは、退去時に借主が設置した間仕切りや内装、設備などをすべて撤去し、建物の構造躯体(コンクリートの床・壁・天井)だけの状態にして明け渡すことを義務付けるものです。この特約がある場合、経年劣化かどうかに関わらず、内装の解体・撤去費用はすべて借主の負担となります。オフィスの原状回復工事は、このスケルトン戻しが求められるケースが非常に多く、工事費用も数百万円から数千万円に及ぶことがあります。

そのため、契約時には、原状回復の範囲をどこまで定めているのか(A工事・B工事・C工事の区分を含む)、特約の内容を詳細に確認することが不可欠です。退去時の立ち会いでは、貸主側と修繕が必要な箇所について認識をすり合わせ、写真などで記録を残しておくことも、後のトラブルを防ぐために有効な手段です。

償却と原状回復費用の関係性

「償却」と「原状回復費用」は、どちらも敷金・保証金から差し引かれるため混同されがちですが、この二つは全くの別物です。この関係性を正しく理解することが、退去時の精算を理解する鍵となります。

結論から言うと、償却は原状回復費用を支払うためのものではありません。

- 償却: 契約時に定められた、いわば「入場料」や「権利金」のようなものです。物件の損傷の有無に関わらず、退去すれば必ず差し引かれる固定の費用です。

- 原状回復費用: 退去時に実際に発生した、借主負担分の修繕費用のことです。損傷がなければ発生しませんし、損傷が大きければ高額になります。実際にいくらかかるかは、退去してみないと確定しない変動費です。

退去時の精算は、一般的に以下のステップで行われます。

- 償却金の控除: まず、預けていた敷金・保証金の総額から、契約で定められた「償却額(または償却率で計算した金額)」が差し引かれます。

- 原状回復費用の控除: 次に、退去立ち会いと業者による見積もりを経て確定した「原状回復費用の実費」が、(1)で償却金を引いた後の残額からさらに差し引かれます。

- 残額の返還: (1)と(2)を差し引いて、最終的に残った金額が借主に返還されます。

【具体例】

- 預けた保証金: 1,000万円

- 償却の特約: 20%

- 退去時に確定した原状回復費用: 150万円

この場合、返還額の計算は以下のようになります。

- まず、償却金として 1,000万円 × 20% = 200万円 が引かれます。保証金の残額は 800万円。

- 次に、原状回復費用として 150万円 が、残額の800万円から引かれます。

- 最終的な返還額は、800万円 – 150万円 = 650万円 となります。

ここで重要な注意点は、万が一、原状回復費用が敷金・保証金の残額を上回ってしまった場合、借主は追加でその差額を支払う義務があるということです。例えば、上記の例で原状回復費用が900万円かかったとすると、保証金の残額800万円では足りないため、不足分の100万円を追加で請求されることになります。

このように、償却と原状回復費用はそれぞれ独立した費用項目です。「償却金を払っているのだから、多少の傷は大丈夫だろう」という考えは通用しません。この二つの費用の違いを明確に区別し、それぞれに備えておくことが、賢明なオフィス運営に繋がります。

敷金・保証金の支払いと返還のタイミング

高額な敷金・保証金について、いつまでに支払い、いつ頃返還されるのかという資金繰りのスケジュールは、企業にとって非常に重要な関心事です。特に、オフィスの移転時には、現オフィスの敷金返還と新オフィスの敷金支払いが同時期に発生するため、キャッシュフローを正確に把握しておく必要があります。ここでは、支払いと返還の具体的なタイミングと、その流れについて解説します。

いつ支払うのか

敷金・保証金の支払いのタイミングは、一般的に「賃貸借契約を締結する日、またはその前後」です。通常、敷金・保証金は、仲介手数料、前払賃料(初月の日割り賃料+翌月分の賃料)、火災保険料などを含めた「契約金(初期費用)」の一部として、一括で支払いを求められます。

オフィス賃貸契約のプロセス全体の中で、支払いのタイミングを見てみましょう。

- 物件の内覧・申込: 気に入った物件が見つかったら、入居申込書を提出します。この段階で、申込の意思を固めるために「申込金」や「預り金」(通常、賃料の1ヶ月分程度)を求められることがありますが、これは契約金とは別物です。契約に至らなかった場合は返還されるのが原則ですが、その条件は事前に確認が必要です。

- 入居審査: 貸主(オーナーや管理会社)が、提出された会社情報(決算書など)を基に、テナントとしての信用力や支払い能力を審査します。この審査には数日から1週間程度かかります。

- 審査通過・重要事項説明: 審査に通過すると、契約条件の最終確認が行われます。宅地建物取引士から、契約内容に関する「重要事項説明」を受け、内容に合意します。

- 契約締結と契約金の支払い: 重要事項説明の内容に納得したら、正式に賃貸借契約書に署名・捺印します。この契約締結日、もしくは契約書で定められた期日(通常は契約日から数日以内)までに、指定された口座へ契約金全額を振り込む必要があります。敷金・保証金もこの契約金に含まれています。

- 鍵の引き渡し・入居開始: 契約金の着金が確認された後、契約開始日にオフィスの鍵が引き渡され、晴れて入居となります。

つまり、敷金・保証金は、実際にオフィスを使い始めるよりも前に支払いを完了させておく必要があるということです。金額が非常に大きいため、振込限度額の設定や資金の準備など、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。特に、融資を利用して資金を調達する場合は、審査や手続きにかかる時間も考慮し、支払期日に間に合うように段取りを組む必要があります。

支払いが遅れると、最悪の場合、契約が破棄される可能性もあります。貸主や不動産仲介会社と密に連携を取り、支払いに関する期日や手続きを正確に把握しておくことが、スムーズな契約締結の鍵となります。

いつ返還されるのか

一方、預けた敷金・保証金がいつ手元に戻ってくるのかという点も、移転計画や資金計画を立てる上で極めて重要です。特に、返還された敷金を次のオフィスの初期費用に充当しようと考えている場合は注意が必要です。

結論から言うと、敷金・保証金の返還は、オフィスの明け渡し(退去)からすぐに行われるわけではありません。法律で「〇日以内に返還しなければならない」という明確な期日が定められているわけではありませんが、一般的なオフィス賃貸契約では「明け渡し後、1ヶ月から6ヶ月程度」で返還されるケースが多く見られます。契約書に「明け渡しから〇ヶ月以内に精算の上返還する」といった形で明記されていることがほとんどなので、必ず確認しましょう。

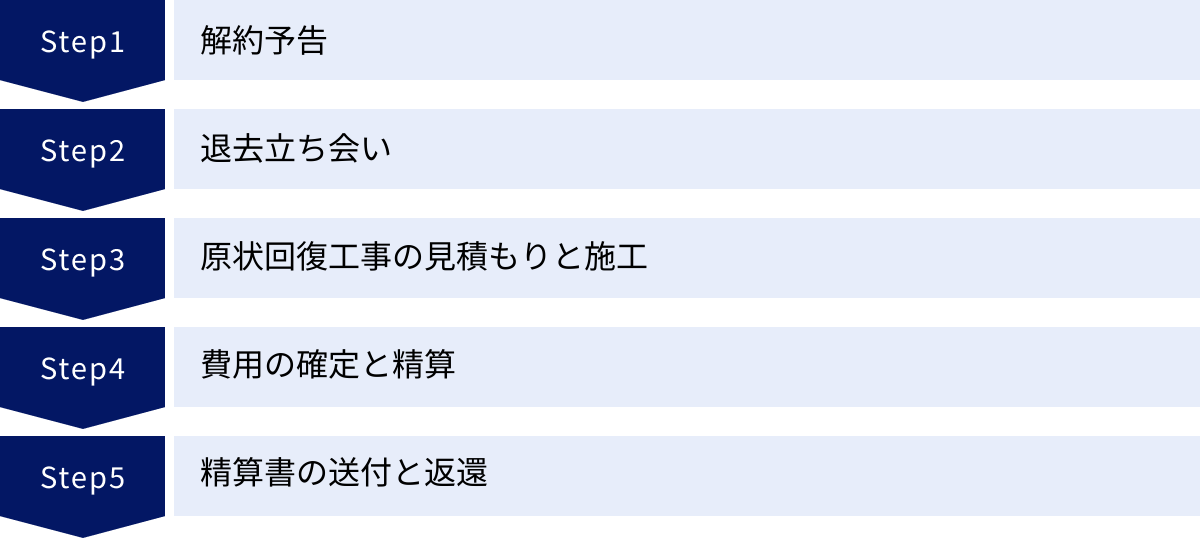

なぜ、返還までにこれほどの時間がかかるのでしょうか。その理由は、退去後に行われる一連の精算手続きにあります。

- 解約予告: まず、契約書で定められた期間(通常は3ヶ月~6ヶ月前)までに、貸主に対して書面で解約を通知します。

- 退去立ち会い: 契約期間が満了し、オフィスを空にした状態で、借主と貸主(または管理会社)が一緒に室内の状況を確認します。ここで、原状回復が必要な箇所やその範囲について、双方の認識をすり合わせます。

- 原状回復工事の見積もりと施工: 立ち会いの結果に基づき、貸主が指定業者に原状回復工事の見積もりを依頼します。提示された見積もり内容について借主が合意した後、実際に工事が行われます。この見積もりの取得と内容の調整、そして工事の期間が、返還までの時間を左右する大きな要因となります。

- 費用の確定と精算: 工事が完了し、最終的な費用が確定します。貸主は、預かっていた敷金・保証金から、償却金(特約がある場合)と確定した原状回復費用、その他の未払金(未払賃料や光熱費など)を差し引きます。

- 精算書の送付と返還: 貸主から借主へ、差し引いた費用の内訳を示す「精算書」が送付されます。内容に問題がなければ、残額が指定の口座に振り込まれて、返還手続きは完了です。

このように、原状回復工事が完了し、費用が確定するまでは、最終的な返還額が決まらないため、どうしてもタイムラグが発生してしまうのです。大規模なオフィスや、内装の変更が大きかった物件ほど、工事と精算に時間がかかり、返還が遅くなる傾向があります。

このタイムラグは、資金繰りに大きな影響を与えます。例えば、現オフィスの退去と新オフィスの入居を間を空けずに行う場合、現オフィスの敷金が返還される前に、新オフィスの敷金を支払わなければならないという状況がほぼ確実に発生します。そのため、移転を計画する際には、敷金の返還を待たずに次のオフィスの初期費用を全額支払えるだけの資金を、あらかじめ確保しておく必要があります。この「ダブルコスト」期間を乗り切るための資金計画こそが、オフィス移転を成功させるための重要なポイントと言えるでしょう。

オフィスの初期費用を抑える4つのコツ

これまで解説してきたように、賃貸オフィスの敷金・保証金は非常に高額で、企業のキャッシュフローに大きな影響を与えます。特に、成長段階にある中小企業やスタートアップにとって、この初期費用は大きな負担です。しかし、物件の選び方や契約の進め方を工夫することで、この負担を軽減することは可能です。ここでは、オフィスの初期費用を賢く抑えるための4つの実践的なコツを紹介します。

① 敷金・保証金が0円の物件を探す

最も直接的に初期費用を削減する方法が、敷金・保証金が0円(または格安)の物件、いわゆる「ゼロゼロ物件」を探すことです。このような物件を選べば、初期費用の中で最も大きな割合を占める部分が丸ごと不要になるため、数百万円単位でのコスト削減が実現できます。企業の立ち上げフェーズや、手元資金を事業投資に集中させたい場合に、非常に魅力的な選択肢となります。

しかし、この方法にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します。うまい話には裏がある可能性を常に念頭に置き、トータルコストで判断することが重要です。

【ゼロゼロ物件の注意点】

- 割高な月額賃料: 貸主は敷金・保証金で得られるはずだったリスクヘッジや収益を、他の方法で回収しようとします。その最も一般的な方法が、月額賃料を周辺の相場よりも高く設定することです。目先の初期費用は安くても、2年、3年と長期で入居した場合、トータルで支払う総額は通常の物件よりも高くなる可能性があります。

- 短期解約違約金: 初期費用を抑えて入居したテナントがすぐに退去してしまうと、貸主は募集コストなどがかさみ損失を被ります。そのため、ゼロゼロ物件の多くには、「契約開始から1年未満(または2年未満)で解約した場合は、違約金として賃料の〇ヶ月分を支払う」といった短期解約違約金の特約が設けられています。事業計画が不確定な企業にとっては、この違約金が足かせになるリスクがあります。

- 保証会社の利用が必須: 敷金・保証金という担保がない代わりに、賃料保証会社の利用を必須とするケースがほとんどです。この場合、借主は保証会社に対して、初回保証料(賃料の50%~100%程度)や年間更新料を支払う必要があります。これも実質的な初期費用・ランニングコストの一部となります。

- 原状回復費用は別途必要: 敷金・保証金が0円でも、退去時の原状回復義務が免除されるわけではありません。退去時に発生した原状回復費用は、別途実費で請求されます。預けているお金がないため、全額を現金で支払う必要があります。そのための資金は、あらかじめ積み立てておくなどの準備が必要です。

ゼロゼロ物件は、短期的なキャッシュアウトを劇的に減らせる一方で、長期的なコスト増や契約上の制約が伴います。自社の事業計画や入居予定期間を考慮し、賃料や違約金を含めた契約期間全体の総支払額をシミュレーションした上で、慎重に判断することが求められます。

② フリーレント付き物件を探す

「フリーレント」とは、入居後の一定期間(通常1ヶ月から6ヶ月程度)、賃料の支払いが免除されるという契約形態です。例えば「フリーレント3ヶ月」の物件であれば、入居してから最初の3ヶ月間は賃料が0円になります。

これは、貸主が空室期間を少しでも短くするために、テナントへのインセンティブとして提供するものです。特に、新築でテナントを一斉に募集しているビルや、前のテナントが退去してから長期間空室になっている物件などで見つけやすい傾向があります。

フリーレントの最大のメリットは、初期段階のキャッシュフローに大きな余裕が生まれることです。免除された賃料分の資金を、内装工事費用、什器の購入費用、引越し費用、運転資金などに充当できます。実質的に、初期費用が賃料数ヶ月分安くなるのと同じ効果があると言えるでしょう。内装工事に時間がかかる場合、その工事期間をフリーレント期間に充てることで、賃料を支払わずに準備を進められるというメリットもあります。

ただし、フリーレント付き物件にも注意点があります。

- 対象は「賃料」のみ: フリーレントで免除されるのは、基本的に「賃料」のみです。共益費や管理費は、フリーレント期間中も通常通り支払いが必要なケースがほとんどです。

- 短期解約違約金: ゼロゼロ物件と同様に、短期での解約を防ぐため、違約金が設定されているのが一般的です。「契約開始から2年以内に解約した場合は、フリーレント期間分の賃料を違約金として支払う」といった内容が多く、契約期間を全うすることが前提となります。

- 敷金・保証金の計算基礎: 敷金・保証金は、フリーレント適用前の正規の月額賃料を基準に計算されます。フリーレントがあるからといって、敷金・保証金が安くなるわけではありません。

フリーレントは、初期の資金繰りを大幅に改善してくれる有効な手段ですが、契約の縛りも伴います。長期的な入居を計画している企業にとっては、非常にメリットの大きい選択肢となるでしょう。

③ 居抜き物件を探す

「居抜き物件」とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器(デスク、チェア、パーテーションなど)がそのまま残された状態で借りられる物件のことです。通常、オフィスを借りる際は、何もないスケルトン状態や、床・壁・天井だけが仕上げられた状態で引き渡され、そこから自社で内装工事を行う必要があります。この内装工事には、数百万円から、規模によっては数千万円もの費用がかかります。

居抜き物件の最大のメリットは、この内装工事費用を大幅に、場合によってはゼロにまで削減できることです。前のテナントのレイアウトや設備をそのまま流用できれば、コスト面だけでなく、入居までの時間を劇的に短縮できるという大きな利点もあります。工事期間が不要なため、契約後すぐに事業を開始できます。

しかし、居抜き物件にもデメリットや確認すべき点が多く存在します。

- レイアウトの自由度が低い: 前のテナントのレイアウトが、自社の業種や働き方、人員構成に合致するとは限りません。使いにくいレイアウトのまま我慢するか、結局追加で改修工事を行う必要が出てくる可能性もあります。

- 設備の所有権と状態: 残されている設備(空調、什器など)の所有権が誰にあるのか(貸主か、前テナントか)を明確にする必要があります。前テナントから譲渡される場合は、別途「造作譲渡契約」を結び、譲渡費用が発生することもあります。また、設備が古く、劣化や故障のリスクも伴います。その際の修繕費用が誰の負担になるのかも、契約前に確認が必須です。

- 退去時の原状回復義務: これが最も重要な注意点です。「居抜きで入居したのだから、退去時も居抜きのままで良い」とは限りません。契約書によっては、「退去時は借主の費用負担で全てを撤去し、スケルトン状態に戻すこと」と定められている場合があります。この場合、入居時に削減できたはずの内装費用が、退去時に解体・撤去費用として重くのしかかってくることになります。入居時の状態と、退去時に求められる状態を必ず契約書で確認しましょう。

自社の求めるオフィス像と、居抜き物件の状態がうまくマッチすれば、これ以上ないほどコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

④ 減額交渉を試みる

最後に紹介するのは、貸主に対して初期費用(敷金・保証金)や賃料の減額を交渉するという方法です。ダメ元と思われがちですが、状況によっては交渉が成功する可能性は十分にあります。

【交渉が成功しやすいケース】

- 長期間空室の物件: 貸主にとって空室は一円も生み出さないため、多少条件を下げてでも早くテナントを決めたいと考えています。

- オフィス需要の低下時期: 景気後退期などでオフィスの空室率が上昇しているタイミングは、借主市場(借り手有利)となり、交渉しやすくなります。

- 借主の信用力が高い: 上場企業や、安定した業績を長年維持している企業など、貸主が「ぜひ入居してほしい」と思うようなテナントであれば、有利な条件を引き出しやすくなります。

- 長期契約を希望する: 長期間安定して入居してくれるテナントは、貸主にとって優良顧客です。長期契約を前提とすることで、交渉の材料になります。

【交渉のコツ】

- 根拠を示す: ただ「安くしてください」とお願いするのではなく、「近隣の類似物件では賃料が〇円だった」「この部分の設備が古いので、その分を考慮してほしい」など、客観的な根拠やデータを基に交渉することが重要です。

- 複数の項目で交渉する: 敷金・保証金だけを狙うのではなく、「敷金を1ヶ月分下げてもらえれば、即決します」「賃料がこのままなら、フリーレントを2ヶ月付けてもらえませんか」など、賃料、敷金、フリーレント、更新料といった複数の項目を組み合わせて、着地点を探るのが効果的です。

- 専門家を頼る: こうした交渉は、個人で行うよりも、経験豊富な不動産仲介会社を通じて行うのが一般的です。彼らは市場の相場観や、貸主の傾向を熟知しており、効果的な交渉戦略を立ててくれます。信頼できる仲介パートナーを見つけることが、交渉成功の鍵とも言えます。

全ての交渉が成功するわけではありませんが、挑戦してみる価値は十分にあります。丁寧かつ論理的なアプローチで、自社の希望を伝えてみましょう。

まとめ

本記事では、賃貸オフィスの契約における「敷金」と「保証金」をテーマに、その基本的な定義から法的な違い、費用相場、関連用語、支払い・返還のタイミング、そして初期費用を抑えるための具体的なコツまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 敷金とは: 民法で定義された「担保」目的の「預り金」です。賃料滞納や原状回復費用に充当され、問題がなければ原則として全額返還されます。主に関東圏で使われます。

- 保証金とは: 商慣習に基づく契約金で、担保機能に加え、「償却」によって一部が返還されないのが最大の特徴です。法的な定義はなく、内容はすべて契約書に依存します。主に関西圏で使われます。

- 費用相場: 大規模ビルでは賃料の10~12ヶ月分、中小規模ビルでは3~8ヶ月分が目安です。ビルのグレードやテナントに求める信用力によって大きく変動します。

- 重要関連用語: 「償却」は返還されない固定費、「原状回復費用」は借主の責任で発生した修繕の実費であり、両者は全くの別物です。

- 資金計画の注意点: 敷金・保証金の支払いは契約時、返還は退去から数ヶ月後です。移転時には、現オフィスの敷金返還を待たずに新オフィスの初期費用を支払う資金計画が不可欠です。

- 初期費用を抑えるコツ: 「ゼロゼロ物件」「フリーレント」「居抜き物件」の活用や、「減額交渉」など、複数の選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合った最適な方法を選択することが重要です。

賃貸オフィスの契約は、企業経営において非常に大きな金銭が動く重要な意思決定です。敷金や保証金といった初期費用の内訳を正しく理解し、契約書に潜むリスクを事前に把握することは、将来の安定した事業運営の礎となります。

特に、保証金における「償却」や、原状回復の範囲を定める「特約」など、契約書の文言一つひとつが、将来のキャッシュフローに直接影響します。不明な点や納得のいかない条項があれば、決して安易に署名せず、不動産のプロフェッショナルである仲介会社や、必要であれば弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

本記事で得た知識を武器に、自社の成長戦略に合致した最適なオフィスを見つけ、納得のいく条件で契約を締結するための一助となれば幸いです。