企業の成長や働き方の変化に伴い、オフィスの移転は多くの企業にとって重要な経営課題の一つです。新しいオフィスは、従業員のモチベーション向上、生産性の向上、そして企業のブランディングにも大きく貢献します。しかし、オフィス移転は多額の費用と時間がかかる一大プロジェクトであり、安易な決定は後々の事業運営に大きな影響を及ぼしかねません。

特に、数多くの選択肢の中から自社に最適な「賃貸オフィス」を見つけ出す作業は、専門的な知識も必要とされるため、担当者にとっては大きな負担となるでしょう。立地や面積、賃料といった基本的な条件はもちろん、建物のスペックや契約内容の詳細まで、検討すべき項目は多岐にわたります。

本記事では、これからオフィスの移転を検討している企業の担当者様に向けて、失敗しない賃貸オフィスの選び方を7つの重要なポイントに絞って徹底的に解説します。さらに、オフィス探しを始める前の準備から、契約までの具体的なステップ、そして内見時に役立つ完全版チェックリストまで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、賃貸オフィス選びに関する全体像を把握し、自社のニーズに合った最適な物件を、論理的かつ効率的に見つけるための知識が身につきます。後悔のないオフィス移転を実現するための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

賃貸オフィスとは

賃貸オフィスとは、ビルの一区画(フロア)を借りて、自社のオフィスとして利用する形態を指します。一般的に「オフィスを借りる」と聞いて多くの人がイメージするのが、この賃貸オフィスでしょう。契約形態は、住宅の賃貸借契約と同様に、ビルオーナー(貸主)と事業者(借主)との間で「賃貸借契約」を締結します。

賃貸オフィスの最大の特徴は、レイアウトや内装の自由度が高い点にあります。壁の設置や床・壁紙の変更など、建築基準法やビル側の規約の範囲内であれば、自社のブランドイメージや働き方に合わせて、空間を自由にデザインできます。会議室の数や配置、リフレッシュスペースの設置など、企業の個性を反映させたオフィス環境を構築したい場合に最適な選択肢と言えます。

契約期間は2年〜3年が一般的で、長期的な利用を前提としています。そのため、事業の拠点として安定した環境を確保したい企業や、従業員数がある程度固まっており、長期的な事業計画が見えている企業に向いています。一方で、内装工事やオフィス家具、通信インフラの整備などをすべて自社で行う必要があるため、入居までに時間とコストがかかる点は考慮が必要です。初期費用として、保証金(敷金)や礼金、仲介手数料などがかかり、一般的に賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が必要とされています。

このように、賃貸オフィスは「自由度の高さ」と「長期的な安定性」を両立できる点が魅力ですが、その分、初期投資と準備期間が必要になるという特性を持っています。

レンタルオフィスやサービスオフィスとの違い

賃貸オフィスと混同されやすいオフィス形態として、「レンタルオフィス」や「サービスオフィス」があります。これらは提供されるサービスや契約形態、利用目的に大きな違いがあり、自社の状況に合わせて適切な形態を選ぶことが重要です。

| 項目 | 賃貸オフィス | レンタルオフィス | サービスオフィス |

|---|---|---|---|

| 契約形態 | 普通借家契約・定期借家契約 | 利用契約・サービス契約 | 利用契約・サービス契約 |

| 契約期間 | 2年〜(長期) | 1ヶ月〜(短期・中期) | 1ヶ月〜(短期・中期) |

| 初期費用 | 高い(賃料の6〜12ヶ月分) | 安い(賃料の1〜3ヶ月分程度) | 安い(賃料の1〜3ヶ月分程度) |

| 広さ・レイアウト | 自由度が高い | 制限あり(個室単位) | 制限あり(個室単位) |

| 利用開始までの期間 | 長い(数ヶ月〜) | 短い(数日〜数週間) | 短い(数日〜数週間) |

| 提供される設備・サービス | 基本的に無し(空の状態) | 机、椅子、ネット環境など | レンタルオフィスに加え、受付、秘書代行など |

レンタルオフィスは、執務に必要な最低限の設備(デスク、チェア、インターネット回線など)が予め備え付けられた、小規模な個室スペースを借りる形態です。会議室やラウンジ、複合機などは共用であることが多く、初期費用を抑えて迅速に事業を開始したいスタートアップ企業や、プロジェクト単位での短期的な利用に適しています。賃貸オフィスのように内装工事を行う必要がなく、契約後すぐに業務を始められる手軽さが最大のメリットです。ただし、部屋の広さやレイアウトは決まっており、賃貸オフィスのような自由度はありません。

サービスオフィスは、レンタルオフィスの機能に加えて、さらに付加価値の高いサービスが提供されるオフィス形態です。例えば、バイリンガル対応の受付スタッフが常駐し、来客対応や電話応対、郵便物の受け取り・転送といった秘書業務を代行してくれます。これにより、利用企業は本来のコア業務に集中できます。外資系企業の日本進出時の拠点や、高い信頼性や格式を求める士業の事務所などにも利用されます。提供されるサービスが充実している分、月額の利用料はレンタルオフィスよりも高額になる傾向があります。

コワーキングスペースやバーチャルオフィスとの違い

さらに、近年では「コワーキングスペース」や「バーチャルオフィス」といった形態も増えています。

- コワーキングスペース: オープンな空間を複数の企業や個人で共有する形態。個室ではなくフリーアドレスのデスクを利用することが多い。ネットワーキングやコミュニティ形成を重視するフリーランスやスタートアップに人気です。

- バーチャルオフィス: 物理的な執務スペースは持たず、事業用の住所や電話番号のみをレンタルするサービス。法人登記や郵便物の受け取りに利用されることが主で、リモートワーク中心の企業などに活用されています。

このように、オフィスには様々な形態が存在します。自社の事業フェーズ、従業員数、働き方、予算、そして何よりオフィスに求める機能を明確にすることが、最適な選択をするための第一歩となります。長期的な視点で企業の成長と文化を育む拠点を築きたいのであれば「賃貸オフィス」、スピードと低コストを重視するなら「レンタルオフィス」、手厚いサポートで業務に集中したいなら「サービスオフィス」が、それぞれ有力な選択肢となるでしょう。

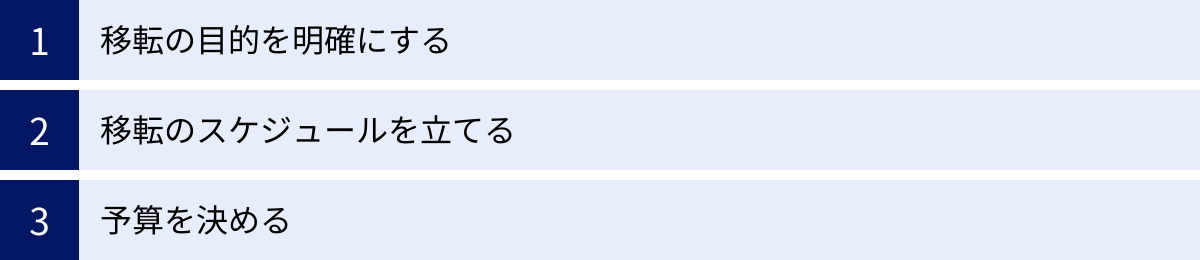

オフィス探しを始める前に準備する3つのこと

本格的な物件探しに着手する前に、周到な準備を行うことが、オフィス移転プロジェクトを成功に導く鍵となります。場当たり的に物件を探し始めてしまうと、途中で目的がぶれたり、予算オーバーに陥ったりと、多くの問題に直面しかねません。ここでは、オフィス探しを始める前に必ず押さえておくべき3つの準備事項について解説します。

① 移転の目的を明確にする

「なぜオフィスを移転するのか?」この問いに対する答えを具体的かつ明確にすることが、すべての始まりです。移転の目的が曖昧なままでは、物件選びの判断基準が定まらず、関係者間での意思決定もスムーズに進みません。目的を明確にすることで、物件に求める条件の優先順位が自ずと決まってきます。

オフィスの移転目的には、以下のようなものが考えられます。

- 事業拡大に伴う人員増への対応: 現在のオフィスが手狭になったため、より広いスペースを確保したい。これは最も一般的な移転理由の一つです。この場合、将来的な人員計画も考慮した上で、必要な面積を算出することが重要になります。

- コスト削減: より賃料の安いエリアや物件に移転することで、固定費を圧縮したい。ただし、賃料だけでなく、移転にかかる初期費用や原状回復費用、従業員の通勤費の変動なども含めたトータルコストで判断する必要があります。

- 企業ブランディングの向上: より知名度の高いエリアや、グレードの高いビルに移転することで、企業のイメージアップを図りたい。これは、顧客からの信頼獲得や採用活動においても有利に働く可能性があります。

- 優秀な人材の採用・定着: 交通の便が良いターミナル駅の近くや、人気のエリアに移転することで、採用競争力を高め、従業員の満足度を向上させたい。快適なオフィス環境は、人材の定着率にも良い影響を与えます。

- 働き方改革の推進: リモートワークと出社のハイブリッド型勤務に対応するため、フリーアドレス制を導入したり、Web会議用の個室ブースやコラボレーションを促進するスペースを設けたりするなど、新しい働き方に適したオフィス環境を構築したい。

- オフィスの集約・分散: 複数の拠点に分散しているオフィスを一つの場所に集約して、コミュニケーションの活性化と業務効率化を図りたい。あるいは、逆に本社機能をスリム化し、サテライトオフィスを各地に設けることで、多様な働き方に対応したい。

これらの目的は、一つだけではなく複数にまたがることも多いでしょう。重要なのは、これらの目的を関係者(経営層、各部署の責任者など)と共有し、プロジェクトチーム全体で共通認識を持つことです。明確化された目的は、物件選びの羅針盤となり、数多くの選択肢の中から自社にとって本当に価値のあるオフィスを見つけ出すための強力な指針となります。

② 移転のスケジュールを立てる

オフィス移転は、物件を探して契約すれば終わりではありません。内装のデザイン・工事、インフラの整備、什器の手配、引越し、各種行政手続きなど、膨大なタスクが伴います。これらのタスクを滞りなく進めるためには、現実的で詳細なスケジュールを立てることが不可欠です。

一般的に、賃貸オフィスの移転プロジェクトには、計画開始から移転完了まで、少なくとも6ヶ月から1年程度の期間が必要とされています。特に、50坪以上のオフィスや、内装にこだわりたい場合は、1年以上の余裕を持っておくと安心です。

以下に、標準的な移転スケジュールの例を挙げます。

【オフィス移転の標準的なタイムライン】

- 移転12ヶ月〜6ヶ月前:計画・準備フェーズ

- 移転目的の明確化、プロジェクトチームの発足

- 現状のオフィスの課題洗い出し

- 移転の基本方針(エリア、面積、コンセプト)の策定

- 全体予算の策定

- オフィス仲介会社の選定

- 現オフィスの賃貸借契約書の確認(解約予告期間など)

- 移転6ヶ月〜4ヶ月前:物件選定フェーズ

- 仲介会社と要件のすり合わせ

- 物件情報の収集・比較検討

- 候補物件の絞り込みと内見

- 移転4ヶ月〜3ヶ月前:契約・設計フェーズ

- 入居申込、入居審査

- 賃貸借契約の条件交渉

- 重要事項説明、契約締結

- レイアウト・内装デザイン会社の選定

- 新オフィスのレイアウト設計、デザインの確定

- 移転3ヶ月〜1ヶ月前:準備・手配フェーズ

- 内装工事、電気・通信工事の発注

- オフィス家具、OA機器などの選定・発注

- 引越し業者の選定・契約

- 電話・インターネット回線の移転手続き

- 各種届出(法務局、税務署、消防署など)の準備

- 社内外(取引先、顧客など)への移転告知

- 移転1ヶ月前〜移転後:実行・完了フェーズ

- 引越し作業

- 新オフィスでの業務開始

- 各種届出の提出

- 旧オフィスの原状回復工事

- 旧オフィスの明け渡し

このスケジュールはあくまで一例です。企業の規模や内装工事の有無によって、各フェーズの期間は変動します。特に注意すべきなのは、現オフィスの「解約予告期間」です。多くの賃貸借契約では、解約の3ヶ月〜6ヶ月前に貸主へ通知することが義務付けられています。この期間を考慮せずに新オフィスの契約を進めると、二重に賃料を支払う期間が発生してしまう可能性があります。必ず現オフィスの契約書を確認し、スケジュールに組み込んでおきましょう。

③ 予算を決める

オフィス移転には多額の費用がかかります。無計画に進めると、後から想定外の出費が次々と発生し、予算を大幅に超過してしまうことになりかねません。事前に必要な費用をすべて洗い出し、詳細な予算計画を立てることが、プロジェクトの成否を分けます。

オフィス移転にかかる費用は、大きく「初期費用」「ランニングコスト」「その他費用」の3つに分けられます。

1. 初期費用(イニシャルコスト)

物件を契約し、入居するまでにかかる一時的な費用です。

- 物件取得費:

- 保証金(敷金): 賃料の6~12ヶ月分が相場。退去時に原状回復費などを差し引いて返還されます。

- 礼金: 貸主へのお礼金。賃料の1~2ヶ月分が相場。返還されません。

- 仲介手数料: 仲介会社へ支払う手数料。賃料の1ヶ月分+消費税が上限です。

- 前払賃料: 入居月の賃料(日割り+翌月分)。

- 火災保険料: 加入が義務付けられている場合がほとんどです。

- 内装・設備工事費:

- 設計・デザイン費

- 内装工事費(壁、床、天井、造作家具など)

- 電気・照明工事費

- 空調・換気設備工事費

- 電話・LANなどの通信インフラ工事費

- 防災設備工事費

- その他:

- オフィス家具・什器購入費: デスク、チェア、キャビネット、会議テーブルなど。

- OA機器購入・リース費: パソコン、複合機、サーバーなど。

- 引越し費用: 荷物の運搬、梱包・開梱作業など。

- 旧オフィスの原状回復工事費: 退去時にオフィスを借りた時の状態に戻すための費用。

2. ランニングコスト

移転後に毎月継続して発生する費用です。

- 賃料: オフィスの使用料。

- 共益費(管理費): エレベーターや廊下など、共用部分の維持管理費用。

- 水道光熱費: 電気、ガス、水道の使用料。

- 通信費: インターネット回線、電話回線の利用料。

- その他: 清掃費、警備費、リース料など。

予算の決め方

予算を策定する際は、まず現在のオフィスにかかっている全てのコストを洗い出し、それを基準に考えるのが現実的です。その上で、移転目的(ブランディング向上なら増額、コスト削減なら減額など)に応じて調整していきます。

重要なのは、予算には必ず「予備費」を設けることです。移転プロジェクトでは、予期せぬ問題(追加工事の発生など)が起こりがちです。全体の予算の10%〜20%程度を予備費として確保しておくことで、不測の事態にも柔軟に対応でき、プロジェクトをスムーズに進めることができます。

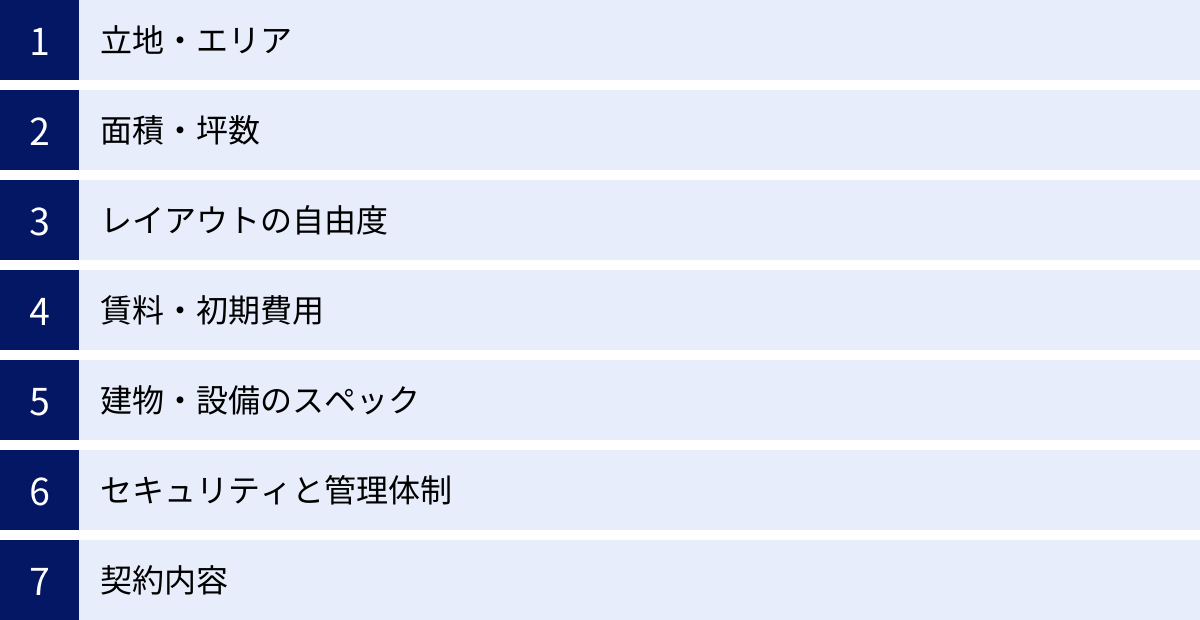

失敗しない賃貸オフィスの選び方7つのポイント

オフィス探しを始める準備が整ったら、いよいよ具体的な物件選びのフェーズに入ります。数多くの物件の中から自社にとって最適な一室を見つけ出すためには、明確な評価基準が必要です。ここでは、オフィス選びで失敗しないために押さえておくべき7つの重要なポイントを、具体的なチェック項目とともに詳しく解説します。

① 立地・エリア

オフィスの「場所」は、一度決めたら簡単には変えられない最も重要な要素の一つです。立地は、従業員の満足度、来客の利便性、採用力、さらには企業ブランドに至るまで、多方面に影響を及ぼします。

交通の利便性

従業員の通勤しやすさは、エンゲージメントや生産性に直結するため、最優先で考慮すべき項目です。

- 利用可能な路線: 主要な鉄道路線が乗り入れているか。複数の路線や駅が利用できると、一部の路線で遅延や運休が発生した際のリスクを分散できます。従業員の居住エリアを調査し、多くの従業員が乗り換えなし、あるいは少ない乗り換えで通勤できるエリアを選ぶのが理想です。

- 駅からの距離: 最寄り駅からオフィスまでの徒歩時間は、毎日のことなので非常に重要です。「徒歩5分以内」が一つの目安とされますが、実際に歩いてみることが大切です。広告に記載されている「徒歩◯分」は、道路距離80メートルを1分として計算したもので、信号待ちや坂道、人混みなどは考慮されていません。雨の日に濡れずに行けるか(地下道やアーケードの有無)も確認すると良いでしょう。

- 顧客の来訪しやすさ: 主要な取引先や顧客がアクセスしやすいかどうかも考慮しましょう。特に、来客が多い業種の場合は、新幹線や空港からのアクセスが良いターミナル駅周辺も選択肢となります。分かりにくい場所や、乗り換えが複雑な場所は避けるのが賢明です。

周辺環境(金融機関・飲食店など)

オフィスビルの内部だけでなく、その周辺環境も業務効率や従業員の満足度を大きく左右します。内見の際には、オフィスの中だけでなく、必ず周辺エリアを歩いて確認しましょう。

- 金融機関・郵便局: 銀行の支店やATM、郵便局が近くにあると、経理業務や郵便物の発送・受け取りがスムーズに行えます。特に、メガバンクの支店が近くにあるかどうかは、多くの企業にとって重要なポイントです。

- 飲食店・コンビニ: ランチ環境の充実は、従業員の満足度に直接影響します。様々なジャンルや価格帯の飲食店が豊富にあるか、お弁当を買える店舗やコンビニが近くにあるかを確認しましょう。選択肢が少ないと、従業員の不満に繋がる可能性があります。

- エリアの雰囲気とブランドイメージ: エリアごとに、IT企業が集まる街、金融機関が集まる街、アパレル関係の企業が多い街など、それぞれ特色があります。自社の業種や企業文化、目指すブランドイメージに合ったエリアを選ぶことで、採用活動やビジネス展開においてプラスに働くことがあります。

- その他: 書店、クリニック、役所の出張所などが近くにあると、いざという時に便利です。また、緑の多い公園などが近くにあれば、休憩時間にリフレッシュすることもできます。

② 面積・坪数

オフィスの面積は、快適性や生産性を決定づける基本的な要素です。狭すぎると圧迫感があり、業務効率が低下しますが、広すぎると賃料が無駄になってしまいます。自社にとって適切な面積を算出することが重要です。

必要な面積の計算方法

オフィスの必要面積を算出する際の一般的な目安として、従業員1人あたりに必要な坪数を用います。この数値は、業種や働き方によって異なりますが、一般的には1.5坪〜3坪程度とされています。

- ミニマムな場合(1.5坪/人): 執務スペースが中心で、通路も最低限。比較的在籍率が低い、あるいは営業職中心の企業など。

- 標準的な場合(2〜3坪/人): 執務スペースに加えて、小規模な会議室やリフレッシュスペースを設ける余裕がある。多くの企業がこの範囲に収まります。

- ゆとりのある場合(3坪〜/人): 大きな会議室や役員室、充実したリフレッシュスペースや集中ブースなどを確保できる。クリエイティブ職や、来客が多い企業など。

【計算式の例】

従業員数30名で、標準的な1人あたり2.5坪を確保したい場合

30名 × 2.5坪/人 = 75坪

ただし、この計算はあくまで執務スペースを中心とした目安です。実際には、以下のスペースも考慮に入れる必要があります。

- 会議室: 数、広さ、利用頻度を想定して必要な面積を算出します。

- 役員室: 設置する場合は、その分の面積が必要です。

- 受付・エントランス: 企業の「顔」となるスペース。デザイン性も考慮して広さを決めます。

- リフレッシュスペース: カフェコーナーやソファースペースなど。従業員のコミュニケーション促進や休憩に重要です。

- サーバールーム、倉庫: 必要な機器や備品の量に応じて面積を確保します。

- 複合機・プリンター置き場: 動線を考慮して配置します。

将来計画を織り込むことが非常に重要です。今後2〜3年の事業計画に基づき、人員がどのくらい増える可能性があるかを予測し、少し余裕を持った面積を確保しておくことをお勧めします。頻繁に移転することは現実的ではないため、将来の成長を見越した面積選びが、長期的なコスト削減にも繋がります。

③ レイアウトの自由度

同じ面積のオフィスでも、部屋の形状や構造によって、使い勝手やレイアウトの自由度は大きく異なります。効率的で快適なオフィス空間を実現するためには、専有部の形状と設備を細かくチェックする必要があります。

部屋の形状

オフィスのレイアウトを考える上で、部屋の形状は根本的な制約条件となります。

- 整形な空間か、不整形な空間か: 最もレイアウト効率が良いのは、正方形や長方形の「整形な空間」です。凹凸や鋭角な部分があると、その部分がデッドスペース(有効活用しにくい空間)になりがちで、デスクや什器の配置に制約が生まれます。内見時には、図面だけでは分かりにくい部屋全体の形を、実際に歩いて確認しましょう。

- 柱の位置と数: 室内に太い柱があると、その周辺はデッドスペースになりやすく、レイアウトの大きな妨げになります。特に、部屋の中央付近に柱があると、一体感のある空間を作りにくくなります。柱が壁際に配置されている物件の方が、レイアウトの自由度は格段に高まります。

OAフロアの有無

OAフロア(フリーアクセスフロア)とは、床を二重構造にして、その床下の空間に電源ケーブルやLANケーブルなどの配線を収納できるようにした床のことです。現代のオフィスにおいて、OAフロアの有無は非常に重要なチェックポイントです。

- OAフロアのメリット:

- 美観の向上: 配線が床下に隠れるため、オフィス内がすっきりと見え、清潔感のある空間を保てます。

- 安全性の確保: 床に露出したケーブルにつまずいて転倒するリスクを防ぎます。

- レイアウト変更の容易さ: デスクの配置換えや増設の際に、床のタイルカーペットを部分的にめくるだけで、比較的簡単に配線の変更が可能です。

- OAフロアがない場合:

- 配線を床に這わせる必要があり、モール(配線カバー)で保護することになります。見た目が悪くなるだけでなく、つまずきのリスクも残ります。

- レイアウト変更のたびに、配線の引き回しに手間とコストがかかります。

多くの新しいオフィスビルではOAフロアが標準装備されていますが、築年数の古いビルでは設置されていないこともあります。もしOAフロアがない物件を検討する場合は、追加で設置工事が可能かどうか、その場合の費用はどのくらいかを事前に確認しておく必要があります。

④ 賃料・初期費用

オフィス移転において、コストは最もシビアな判断基準の一つです。月々の賃料だけでなく、契約時にかかる初期費用も含めたトータルコストを正確に把握し、予算内に収まるかどうかを慎重に見極める必要があります。

毎月の固定費を把握する

毎月のランニングコストを考える際、物件情報に記載されている「賃料」だけを見て判断するのは危険です。必ず「共益費(管理費)」も含めたトータルコストで比較検討しましょう。

- 賃料: オフィススペースの利用対価。通常「坪単価」で表示されます。

- 共益費(管理費): エレベーター、廊下、トイレといった共用部分の清掃、維持、管理にかかる費用です。これも「坪単価」で表示されることが多いです。

この二つを合計したものを「グロス賃料」と呼びます。物件を比較する際は、このグロス賃料の坪単価で比較するのが一般的です。また、表示されている金額が税抜か税込かも必ず確認しましょう。

初期費用はどのくらいかかるか

賃貸オフィスを契約する際には、多額の初期費用が発生します。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から、多い場合は12ヶ月分以上が必要になります。

主な初期費用の内訳は以下の通りです。(詳細は後の章で詳しく解説します)

- 保証金(敷金): 賃料の6~12ヶ月分

- 礼金: 賃料の0~2ヶ月分

- 仲介手数料: 賃料の1ヶ月分+消費税

- 前払賃料: 1~2ヶ月分

- 火災保険料: 2~3万円程度

- 保証会社の保証料: 賃料の0.5~1ヶ月分

これに加えて、内装工事費や什器購入費、引越し費用なども必要になるため、資金計画は慎重に行う必要があります。

フリーレント交渉の可能性

物件や市況によっては、「フリーレント」の交渉が可能な場合があります。フリーレントとは、入居後一定期間(1ヶ月~6ヶ月程度)の賃料が免除される契約条件のことです。初期費用を大幅に抑えることができるため、積極的に交渉してみる価値はあります。特に、空室期間が長い物件や、一度に広い面積を借りる場合は、交渉が通りやすい傾向にあります。

⑤ 建物・設備のスペック

ビルの基本的な性能や設備は、オフィスの安全性、快適性、そして業務の継続性に直接関わります。特にインフラ関連の設備は、入居後に変更するのが難しい場合も多いため、契約前に必ず確認が必要です。

築年数と耐震性

企業の資産と従業員の命を守る上で、建物の安全性は絶対に妥協できないポイントです。

- 耐震基準: 必ず確認すべきは、1981年6月1日に施行された「新耐震基準」を満たしているかどうかです。この日以降に建築確認申請が下りた建物は、震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことが求められています。1981年以前の「旧耐震基準」で建てられたビルは、耐震補強工事が実施されているかを確認する必要があります。

- 築年数: 築年数が浅いほど、最新の設備が導入されている可能性が高く、快適性も高い傾向にあります。しかし、築年数が古くても、大規模なリノベーションが行われ、内外装や設備が一新されている物件もあります。築年数だけで判断せず、実際の管理状態やメンテナンス履歴を確認することが重要です。

空調設備

オフィスの快適性を大きく左右するのが空調設備です。空調の方式によって、使い勝手やコストが大きく異なります。

- 個別空調: フロア内や区画ごとに設置されたリモコンで、自由に温度設定や電源のオン・オフができます。残業や休日出勤が多い企業、フロア内で体感温度が異なる人が多い企業には必須の設備です。

- セントラル空調: ビル全体を一括で管理する方式です。コアタイム(例:平日9時~18時)のみ稼働し、時間外の利用には延長料金がかかる場合が多いです。また、ビル全体で温度が設定されているため、細かい温度調整ができないこともあります。働き方の柔軟性を重視するなら、個別空調の物件を選ぶのが賢明です。

電気容量とコンセント数

現代のオフィスでは、パソコン、モニター、複合機、サーバーなど、多くのOA機器を使用します。そのため、十分な電気容量が確保されているかは死活問題です。

- 電気容量: ビルの標準的な電気容量(例:50VA/㎡)で、自社が使用する機器の総電力をまかなえるかを確認します。不足する場合、増設工事が必要になりますが、ビルによっては増設が不可能な場合や、高額な工事費がかかる場合があります。契約前に必ず確認しましょう。

- コンセントの位置と数: レイアウトを考える上で、コンセントの位置と数は非常に重要です。デスクの配置に合わせて適切な位置に十分な数のコンセントがあるか、内見時にしっかり確認しましょう。

インターネット環境

ビジネスに不可欠なインターネット環境も、事前に確認が必要です。

- 引き込み可能な回線: 光ファイバー回線がどこまで引き込まれているか(MDF室までか、各フロアまでか)、利用できる通信事業者はどこかを確認します。特定の通信事業者を利用したい場合は、その事業者がサービスを提供しているビルを選ぶ必要があります。

- 工事の可否: 新たに回線を引き込む場合、ビル側の許可や工事の立ち会いが必要になることがあります。工事のルールや制約についても確認しておきましょう。

⑥ セキュリティと管理体制

企業の機密情報や資産を守るためには、強固なセキュリティ体制が欠かせません。また、ビルの管理体制は、日々の業務の快適性や安心感に繋がります。

ビルのセキュリティレベル

- 入退館管理: 24時間入退館が可能か、夜間や休日の入退館方法はどうなっているか(機械警備のカードキー、通用口の暗証番号など)を確認します。

- 機械警備システム: セコムやALSOKといった警備会社のシステムが導入されているか。

- 防犯カメラ: エントランス、エレベーターホール、駐車場など、共用部分の適切な場所に設置されているか。

- オートロック: 夜間や休日にエントランスがオートロックになるか。

管理人の常駐や清掃状況

ビルの管理品質は、管理人の有無や清掃状態に表れます。

- 管理人の有無: 管理人が常駐しているか(日勤か、24時間か)は、安心感に大きく影響します。トラブル発生時の対応や、日常的な来訪者の案内などで頼りになります。

- 清掃状況: エントランス、廊下、エレベーター、トイレ、給湯室などの共用部分が清潔に保たれているかを確認しましょう。共用部の清潔さは、ビル全体の管理レベルを測るバロメーターと言えます。

⑦ 契約内容

物件そのものだけでなく、賃貸借契約の内容を細部まで理解することが、将来のトラブルを避けるために極めて重要です。特に、契約期間と原状回復の範囲は必ず確認しましょう。

契約期間(普通借家か定期借家か)

賃貸借契約には、大きく分けて2つの種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間は定められていますが、借主が希望する限り、原則として契約を更新できます。貸主側から更新を拒絶するには、立ち退き料の提供など「正当な事由」が必要となり、借主の権利が強く保護されています。安定的に事業を継続したい企業にとっては、普通借家契約が有利です。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了します。引き続き入居したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主側に再契約の義務はないため、事業の継続性に不安定さが残ります。

原状回復の範囲

原状回復とは、退去時にオフィスを借りた当初の状態に戻す義務のことです。この「どこまで戻すか」という範囲が、貸主とトラブルになる最も多い原因の一つです。

- 通常損耗・経年劣化: 壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなど、普通に使っていて生じる損耗や経年変化は、本来は貸主の負担で修繕すべきものです。

- 特約の確認: しかし、オフィスの賃貸借契約では、「通常損耗・経年劣化も借主の負担で原状回復する」という特約が付いていることがほとんどです。この特約がある場合、原状回復の費用は高額になりがちです。契約書や重要事項説明書で、原状回復に関する特約の有無とその内容を、一言一句確認することが絶対に必要です。内装工事の可否や、その際の取り扱い(貸主の資産になるのか、退去時に撤去が必要かなど)についても、事前に明確にしておきましょう。

賃貸オフィスの探し方

自社に合ったオフィスの条件がある程度固まったら、実際に物件を探すステップに進みます。賃貸オフィスを探す方法は、主に「不動産ポータルサイトで探す」と「事業用不動産の仲介会社に依頼する」の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、両方をうまく活用することをお勧めします。

不動産ポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用不動産に特化したポータルサイトが数多く存在します。これらのサイトを利用すれば、エリアや面積、賃料などの希望条件を入力するだけで、手軽に物件情報を検索・比較できます。

メリット

- 手軽さと情報量: いつでもどこでも、自分のペースで膨大な数の物件情報を閲覧できます。様々な物件を見ることで、希望エリアの賃料相場感を掴むのに役立ちます。

- 比較検討のしやすさ: 複数の物件を一覧で比較できるため、条件の整理がしやすいです。気になる物件があれば、そのままサイト経由で問い合わせることも可能です。

- 匿名性: 仲介会社に直接コンタクトを取る前に、まずは市場の動向を把握したいという段階で非常に便利です。

デメリット

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに成約してしまうため、サイト上の情報が最新でない場合があります。「募集中」と表示されていても、実際にはすでに申し込みが入っているケースも少なくありません。

- 公開物件のみ: ポータルサイトに掲載されているのは、基本的に市場に公開されている物件のみです。好条件の物件や、オーナーの意向で公に募集していない「未公開物件」の情報は得られません。

- 専門的なアドバイスは得られない: 物件情報は得られますが、その物件が自社のニーズに本当に合っているのか、契約上の注意点は何かといった専門的なアドバイスを受けることはできません。

ポータルサイトは、あくまでも「初期段階での情報収集」や「相場観の把握」に活用するのが賢明です。気になる物件を見つけたら、それを基に仲介会社に相談するという流れがスムーズでしょう。

事業用不動産の仲介会社に依頼する

オフィス移転を成功させる上で、信頼できるパートナーとなるのが事業用不動産(オフィス専門)の仲介会社です。豊富な専門知識とネットワークを活かして、物件探しから契約、移転完了までをトータルでサポートしてくれます。

メリット

- 未公開物件の紹介: 仲介会社は、独自のネットワークを通じて、ポータルサイトなどには掲載されていない「未公開物件」の情報を多数保有しています。これらの物件は、一般に公開される前に成約することも多く、好条件のオフィスに出会える可能性が高まります。

- 専門的なアドバイス: オフィス移転のプロとして、企業の目的や課題をヒアリングした上で、最適なエリアや物件を提案してくれます。レイアウトの相談や、契約条件のチェック、将来性を見越したアドバイスなど、専門的な知見に基づいたサポートが受けられます。

- 条件交渉の代行: 賃料やフリーレント、その他の契約条件について、ビルオーナー側との交渉を代行してくれます。市場の動向や過去の事例を踏まえた交渉を行ってくれるため、自社で直接交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 手間と時間の削減: 希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をリストアップし、内見の手配なども行ってくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。煩雑なプロセスを任せられるため、本来の業務に集中できます。

デメリット

- 仲介手数料がかかる: 契約が成立した場合、成功報酬として仲介手数料(一般的に賃料の1ヶ月分+消費税)が発生します。

- 仲介会社の選定が必要: 仲介会社によって、得意なエリア(都心部、郊外など)や物件の規模(大規模ビル、中小規模ビルなど)が異なります。また、担当者との相性も重要です。複数の仲介会社と面談し、自社のニーズに最も合致した会社を選ぶことが大切です。

仲介会社の選び方のポイント

- 事業用不動産の実績: 住宅賃貸ではなく、オフィス仲介を専門に扱っており、実績が豊富か。

- 担当者の提案力: こちらの要望を正確に理解し、プラスアルファの提案をしてくれるか。

- レスポンスの速さ: 問い合わせや依頼に対する反応が迅速かつ丁寧か。

結論として、ポータルサイトで相場観を掴みつつ、早い段階で信頼できる仲介会社に相談するというハイブリッドな探し方が、最も効率的かつ成功の確率が高い方法と言えるでしょう。

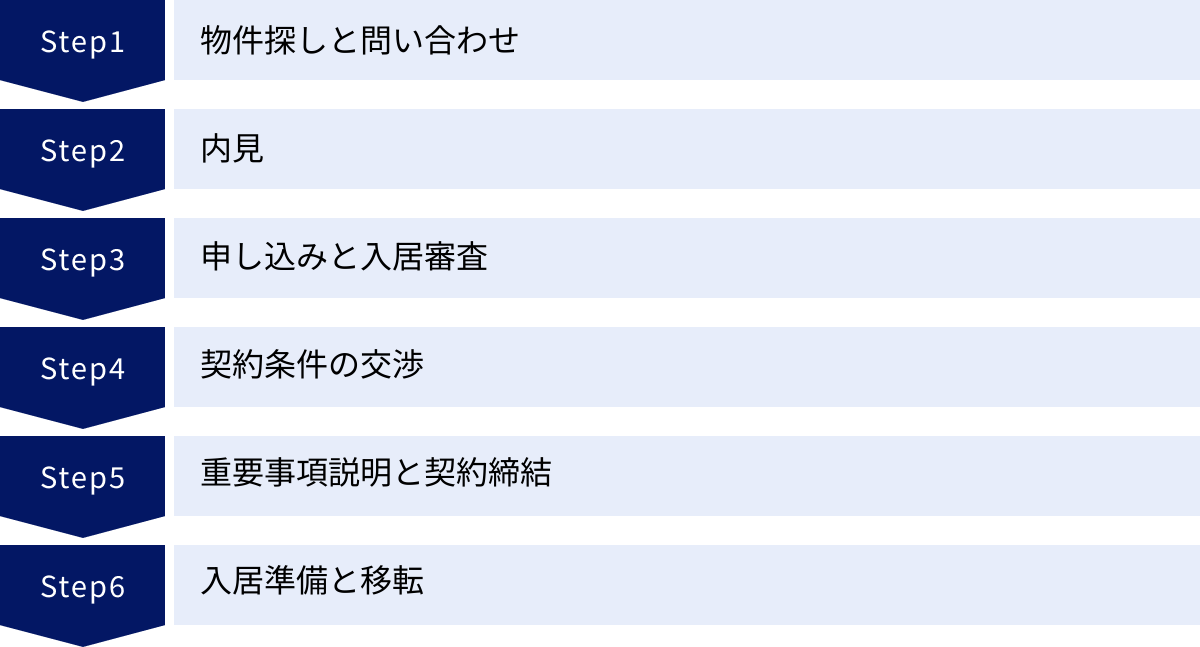

賃貸オフィス契約までの6ステップ

オフィス移転の意思決定から、実際に新オフィスで業務を開始するまでには、いくつかの段階的なステップを踏む必要があります。ここでは、物件探しから契約完了、そして入居までの流れを6つのステップに分けて具体的に解説します。この全体像を把握しておくことで、計画的にプロジェクトを進めることができます。

① 物件探しと問い合わせ

オフィス移転の目的、スケジュール、予算が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。前述の通り、不動産ポータルサイトや仲介会社を活用して、希望条件に合う物件をリストアップしていきます。

この段階では、最初から条件を絞りすぎず、少し広めの視野で情報を集めることがポイントです。「このエリアは少し賃料が高いかもしれないが、念のため見ておこう」「希望より少し狭いが、レイアウト次第では可能かもしれない」といった視点で候補をいくつか挙げ、比較検討します。気になる物件が見つかったら、空室状況や詳細な条件を確認するため、仲介会社を通じてビルオーナー側に問い合わせを行います。

② 内見

候補物件を2〜3件、多くても5件程度に絞り込んだら、実際に現地を訪れて内見します。内見は、オフィス選びにおいて最も重要なプロセスの一つです。図面や写真だけでは決して分からない、実際の雰囲気や使い勝手を確認する絶好の機会です。

内見には、必ずメジャー、スマートフォンのカメラ、そして後述する「内見チェックリスト」を持参しましょう。経営層や各部署の責任者など、複数の関係者で内見に参加し、様々な視点から物件を評価することが望ましいです。日当たりや周辺の騒音などを確認するため、できれば時間帯を変えて複数回訪れるのが理想的です。特に、平日の昼間(ビジネスアワー)と、朝の通勤ラッシュ時の雰囲気は確認しておきたいポイントです。

③ 申し込みと入居審査

内見の結果、入居したい物件が決まったら、「入居申込書」を仲介会社経由で貸主(ビルオーナー)に提出します。これは、「この条件でこの物件を借りたい」という意思表示であり、この書類をもって物件の募集が一時的にストップ(「商談中」となる)するのが一般的です。

入居申込書には、会社の概要(社名、所在地、代表者名、事業内容など)や、希望する契約条件(賃料、契約期間など)を記入します。同時に、貸主による入居審査が行われます。審査では、企業の信頼性や支払い能力がチェックされるため、以下の書類の提出を求められることが一般的です。

- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内・パンフレット

- 決算書(通常2~3期分)

- 代表者の身分証明書

- 連帯保証人の関連書類(必要な場合)

スタートアップ企業などで決算書の実績が少ない場合は、事業計画書や代表者の経歴書などを提出することで、信頼性を補完できる場合があります。審査期間は、通常3日〜1週間程度です。

④ 契約条件の交渉

入居審査と並行して、または審査通過後に、最終的な契約条件の交渉を行います。交渉は、すべて仲介会社を通じて行われるのが一般的です。交渉の余地がある主な項目は以下の通りです。

- 賃料: 大幅な減額は難しい場合が多いですが、端数の調整や、契約開始日によっては交渉の余地があります。

- フリーレント: 前述の通り、入居後の一定期間、賃料が無料になる制度です。初期費用を抑える上で非常に効果的です。1ヶ月でも獲得できれば大きなメリットになります。

- 保証金の減額・償却率の引き下げ: 保証金の月数や、解約時に差し引かれる償却費の割合について交渉できる場合があります。

- 原状回復の範囲: 特約の内容について、借主側に有利な条件になるよう交渉します。例えば、「通常損耗は貸主負担とする」といった文言を盛り込んでもらうなどです。

- 契約開始日: 内装工事の期間などを考慮し、賃料発生日を調整します。

すべての交渉が成功するわけではありませんが、言うだけなら無料です。臆せずに希望を伝えてみることが重要です。

⑤ 重要事項説明と契約締結

交渉がまとまり、双方が条件に合意したら、いよいよ契約締結です。契約に先立ち、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法令上の制限、契約条件など、特に重要な事項を書面(重要事項説明書)に基づいて説明するものです。

専門用語も多く、時間がかかるプロセスですが、非常に重要な手続きです。不明な点や疑問に思ったことは、その場で必ず質問し、完全に理解・納得した上で次に進みましょう。内容に問題がなければ、賃貸借契約書に署名・捺印し、初期費用(保証金、前家賃など)を支払うことで、正式に契約が成立します。

⑥ 入居準備と移転

契約が完了したら、移転に向けて具体的な準備を本格化させます。このフェーズは多岐にわたるタスクが同時並行で進むため、プロジェクト管理が非常に重要になります。

- 内装・インフラ工事: レイアウト設計に基づき、内装業者や通信工事業者に工事を発注・施工してもらいます。

- オフィス什器の手配: デスクや椅子、キャビネットなどのオフィス家具や、複合機などのOA機器を選定し、納品日を調整します。

- 引越し: 引越し業者を選定し、スケジュールを確定させます。

- 各種届出: 法務局への本店移転登記、税務署や都道府県税事務所への届出、社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署、消防署、警察署など、関係各所への手続きを行います。

- 社内外への告知: 取引先、顧客、株主、そして従業員に対して、移転の旨を正式に通知します。

これらの準備を計画通りに進め、いよいよ移転日を迎えます。移転後も、旧オフィスの原状回復工事と明け渡しが残っているため、プロジェクトは最後まで気を抜けません。

【完全版】賃貸オフィスの内見チェックリスト

内見は、物件の良し悪しを肌で感じるための最も重要な機会です。しかし、ただ漠然と部屋を眺めるだけでは、重要なポイントを見逃してしまいがちです。ここでは、後悔しないオフィス選びのために、内見時に必ず確認すべき項目を網羅したチェックリストをご紹介します。このリストを印刷またはスマートフォンに保存し、内見時に活用してください。

建物共用部のチェック項目

専有部だけでなく、ビル全体の質や管理状態を確認する共用部のチェックは非常に重要です。共用部は、来客に与える印象や従業員の満足度に直結します。

外観・エントランス

- [ ] 建物の第一印象はどうか?: 自社の「顔」としてふさわしいデザインか。古さや汚れが目立たないか。

- [ ] エントランスは清潔で明るいか?: 清掃は行き届いているか。照明は十分か。高級感や開放感はあるか。

- [ ] ビル名の表示(サイン)は見やすいか?: 来客が迷わずたどり着けるか。看板の設置場所やルールも確認。

- [ ] 郵便受けの状態はどうか?: 各テナントの郵便受けは整理されているか。ダイヤル錠などのセキュリティはあるか。

エレベーターの数と待ち時間

- [ ] エレベーターの数は十分か?: ビルの規模や入居テナント数に対して、エレベーターの基数は適切か。

- [ ] 朝のラッシュ時にストレスはないか?: 内見が昼過ぎの場合は、朝の混雑状況を仲介担当者にヒアリングする。

- [ ] エレベーター内部は清潔か?: 異臭や落書き、破損はないか。

- [ ] 搬入用のエレベーターはあるか?: オフィス移転時や大きな什器を搬入する際に必要。なければ、通常のエレベーターの利用ルールを確認。

トイレ・給湯室の清潔さ

- [ ] トイレは男女別か?: 男女共用でないかを確認。個室の数は十分か。

- [ ] 清掃は行き届いているか?: 床、洗面台、便器は清潔か。異臭はないか。

- [ ] 設備は新しいか?: 温水洗浄便座は設置されているか。ハンドドライヤーやペーパータオルの備え付けはどうか。

- [ ] 給湯室の設備はどうか?: シンクの大きさやコンロの有無などを確認。清掃状態もチェック。

駐車場・駐輪場の有無

- [ ] 駐車場(来客用・契約者用)はあるか?: 営業車や役員車で必要な場合は必須。空き状況と月額料金を確認。

- [ ] 駐輪場はあるか?: 自転車通勤の従業員がいる場合は確認。利用ルールや料金も。

- [ ] 荷捌きスペースはあるか?: 荷物の積み下ろしを頻繁に行う場合は重要。

オフィス専有部のチェック項目

実際に業務を行うスペースのチェックです。レイアウトのしやすさや、日々の快適性を左右するポイントを細かく確認します。

天井の高さ

- [ ] 天井高は十分か?: 一般的なオフィスは2,500mm~2,800mm。低いと圧迫感を感じやすい。実際に立って体感する。

- [ ] 梁(はり)の出っ張りはどの程度か?: 天井から梁が大きく下がっていると、圧迫感の原因やレイアウトの制約になる。

採光・日当たり・眺望

- [ ] 窓の大きさや方角はどうか?: 自然光がどれくらい入るか。日中の明るさを確認。

- [ ] 西日は強くないか?: 夏場の西日は室温を上昇させ、ブラインドが必須になる場合も。

- [ ] 窓からの眺望はどうか?: 眺望が良いと開放感があり、従業員の満足度向上にも繋がる。目の前のビルとの距離感も確認。

携帯電話の電波状況

- [ ] 主要キャリアの電波は入るか?: 自身のスマートフォンで、主要3キャリア(docomo, au, SoftBank)の電波強度を必ず確認する。電波が入りにくいと業務に支障が出る。

- [ ] 窓際と部屋の奥で電波状況に差はないか?: 部屋の隅々まで電波が届くかチェック。

騒音や振動の有無

- [ ] 窓を閉めた状態で、外の音は気になるか?: 大通り沿いや線路沿いの場合は特に注意。救急車やパトカーのサイレンの聞こえ方も確認。

- [ ] 窓を開けた状態の音はどうか?: 換気のために窓を開けることを想定して確認。

- [ ] 上の階や隣のテナントからの音や振動は?: 可能な範囲でヒアリングする。特に、上階が倉庫や工場、ジムなどの場合は注意が必要。

周辺環境のチェック項目

オフィスビルから一歩外に出て、周辺エリアの利便性や環境を自分の足で確かめます。

最寄り駅からの実際の距離

- [ ] 広告表示(徒歩◯分)との体感差は?: 実際に歩いて時間を計測する。

- [ ] 信号や踏切の待ち時間は?: 通勤時間帯は想像以上に待たされることがある。

- [ ] 坂道や階段の有無は?: 急な坂道は毎日の通勤には負担になる。

- [ ] 夜道は安全か?: 残業後の帰宅も想定し、街灯の多さや人通りを確認。

銀行・郵便局へのアクセス

- [ ] メインバンクの支店やATMは近くにあるか?: 徒歩圏内にあると便利。

- [ ] 郵便局(本局や集配局)への距離は?: 頻繁に郵便物やゆうパックを利用する場合に重要。

ランチができる飲食店の多さ

- [ ] 飲食店のジャンルは豊富か?: 和食、洋食、中華、カフェなど、選択肢のバリエーションを確認。

- [ ] 価格帯は適切か?: 1,000円以下でランチが食べられる店がどのくらいあるか。

- [ ] コンビニやスーパー、弁当屋は近くにあるか?: 中食派の従業員のために重要。

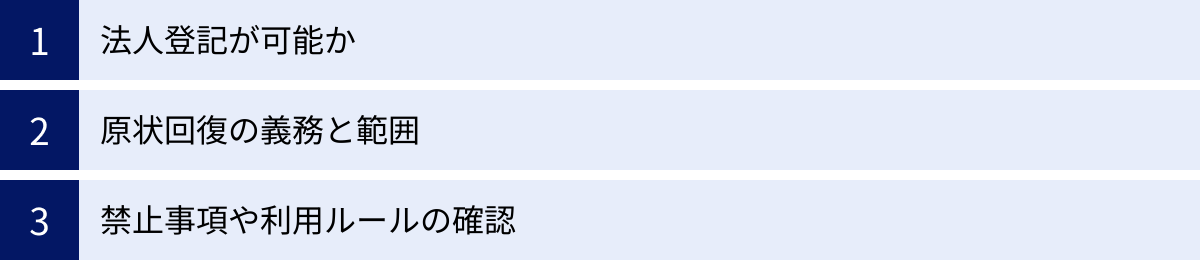

契約前に必ず確認したい3つの注意点

賃貸オフィスの契約は、企業にとって大きな決断です。契約書にサインする前に、後々のトラブルを避けるために、特に注意して確認すべき点がいくつかあります。ここでは、見落としがちでありながら非常に重要な3つの注意点を解説します。

① 法人登記が可能か

これは当たり前のことのように思えるかもしれませんが、物件によっては法人登記が認められていないケースが存在するため、契約前の最終確認が不可欠です。

ほとんどの一般賃貸オフィスビルでは法人登記が可能ですが、注意が必要なのは、SOHO(Small Office/Home Office)向けの小規模物件や、住居兼事務所として使用されるマンションの一室、一部のレンタルオフィスなどです。これらの物件は、建物の管理規約やオーナーの意向により、事業の本拠地として住所を登記することが禁止されている場合があります。

法人登記ができないと、会社の設立や本社の移転が法的に完了できません。これは事業運営の根幹に関わる問題です。仲介会社には初期段階で「法人登記が可能であること」を必須条件として伝えておくべきですが、契約直前の重要事項説明の際にも、「この物件で法人登記を行うことに問題はないか」と念を押して確認することが重要です。万が一、登記不可の物件を契約してしまうと、再度オフィスを探し直すという最悪の事態になりかねません。

② 原状回復の義務と範囲

オフィス移転における最大のトラブル要因の一つが、退去時の「原状回復」です。どこまでを元の状態に戻す必要があるのか、その費用負担はどうなるのか、という点で貸主と借主の認識が異なると、高額な費用請求に繋がる可能性があります。

- 原状回復の定義の確認: 住宅賃貸の場合、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主の負担で修繕するのが原則です。しかし、オフィス賃貸では「原状回復とは、通常損耗も含めて、入居時の状態に完全に戻すこと(スケルトン返しなど)を指す」と定める特約が付いていることが大半です。この特約の有無と、その具体的な内容(文言)を契約書で徹底的に確認してください。

- 工事区分の理解: オフィスビルの工事は、A工事、B工事、C工事の3つに区分されます。この区分によって、誰が費用を負担し、誰が業者を選定するかが決まります。

- A工事: ビル本体に関わる工事(建物の構造、共用部の設備など)。費用負担も施工もビルオーナーが行います。

- B工事: テナントの要望で行うが、ビルの基本性能に影響を与える工事(空調、防災設備、分電盤の増設など)。費用はテナントが負担しますが、業者はビルオーナーが指定した業者を使わなければなりません。相見積もりが取れないため、費用が割高になる傾向があります。

- C工事: テナントが専有部内で行う、ビルに影響を与えない内装工事など(電話・LAN配線、内装仕上げ、什器設置など)。テナントが費用を負担し、業者も自由に選定できます。

特に注意すべきはB工事です。退去時の原状回復で、入居時にB工事で設置したものを撤去する場合もB工事扱いとなり、高額な費用がかかる可能性があります。入居時の内装工事の計画段階で、どの工事がどの区分に当たるのかをビル管理会社に確認し、原状回復時の費用も見据えておくことが賢明です。

③ 禁止事項や利用ルールの確認

快適でトラブルのないオフィスライフを送るためには、そのビル独自のルール(管理規約や使用細則)を事前に把握しておくことが重要です。これらのルールは、契約書やその添付書類に記載されています。

- 看板の設置ルール: エントランスのビル銘板や、自社のドア、窓ガラスなどに看板や社名ロゴを設置できるか。できる場合、サイズ、デザイン、設置場所に関する規定があるかを確認します。指定業者による施工が義務付けられている場合もあります。

- 利用時間の制限: 24時間利用可能か、それとも夜間や休日はビルのエントランスが施錠され、入館が制限されるか。時間外の利用に際して、事前の申請や追加料金が必要かどうかも確認が必要です。

- 搬入・搬出のルール: 引越しや什器の搬入・搬出作業ができる曜日や時間帯に制限はあるか。作業届の提出や、養生(床や壁を保護すること)のルールなども確認します。

- 喫煙に関するルール: ビル内や敷地内に喫煙所が設置されているか。全面禁煙か。喫煙ルールは従業員の満足度にも影響します。

- その他: ゴミ出しのルール、来客用駐車場の利用方法、共用部の利用ルール(会議室などがあれば)など、細かな点まで目を通しておきましょう。

これらのルールを知らずに契約してしまうと、入居後に「想定していた使い方ができない」といった問題が発生する可能性があります。契約書や重要事項説明書は単なる形式的な書類だと思わず、自社の働き方と照らし合わせながら、隅々まで熟読する姿勢が求められます。

賃貸オフィスの費用内訳を解説

オフィス移転は、企業にとって大きな投資です。予算計画を正確に立てるためには、どのような費用が、いつ、どのくらいかかるのかを具体的に把握しておく必要があります。ここでは、賃貸オフィスの契約にかかる費用を「初期費用」と「ランニングコスト」に分けて、その内訳を詳しく解説します。

契約時に必要な初期費用

初期費用は、物件を契約してから入居するまでの間に支払う一時的な費用の総称です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安とされ、移転費用全体の中でも大きな割合を占めます。

| 項目 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 保証金・敷金 | 賃料の滞納や原状回復費用の担保として貸主に預けるお金。退去時に費用を差し引いて返還される。 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産仲介会社に支払う成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 契約開始月の賃料。月の途中で入居する場合は日割り賃料と翌月分の賃料を支払うことが多い。 | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 2~5万円程度(2年契約) |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合や、加入が必須の場合に利用する保証会社への費用。 | 賃料の0.5~1ヶ月分または年額 |

保証金・敷金

初期費用の中で最も大きな割合を占めるのが保証金(敷金)です。これは、賃料の未払いや、テナントの過失による損害、そして退去時の原状回復費用に充当されるための担保金です。問題がなければ、退去時にこれらの費用を差し引いた残額が返還されます。ただし、契約内容によっては「償却(しょうきゃく)」または「敷引き(しきびき)」という特約が付いている場合があります。これは、契約期間に関わらず、保証金のうち一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)は返還されないという取り決めです。契約前に償却の有無と割合を必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、住宅賃貸と同様に、部屋を貸してくれるオーナー(貸主)へのお礼として支払うお金です。これは返還されない費用であり、近年では礼金なし(ゼロ)の物件も増えてきています。

仲介手数料

物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産仲介会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。

前家賃

契約時に、入居する月の賃料を前払いで支払います。例えば、4月15日から入居する場合、4月分の半月分(日割り)と、5月分の1ヶ月分をまとめて支払うのが一般的です。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどで、ビルや他のテナントに損害を与えてしまった場合に備えて、賠償責任保険を含む火災保険への加入が義務付けられていることがほとんどです。

これらに加え、前述の通り内装工事費、什器購入費、引越し費用、旧オフィスの原状回復費などが別途必要になることを忘れてはいけません。

毎月かかるランニングコスト

オフィス移転後に、毎月継続的に発生する費用です。事業計画を立てる上で、このランニングコストを正確に把握することが極めて重要です。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 賃料 | オフィススペースの利用対価として毎月支払う費用。 | 非課税(土地の貸付と見なされるため) |

| 共益費・管理費 | エントランスや廊下、エレベーター、トイレなど共用部分の清掃・維持管理・警備などのための費用。 | 消費税の課税対象 |

| 水道光熱費 | オフィス内で使用した電気、水道、ガスの料金。 | 個別メーターで実費精算か、ビル全体で按分か確認が必要。 |

| 通信費 | インターネット回線や固定電話の利用料金。 | 契約する事業者やプランによって変動。 |

| その他 | 専有部の清掃を業者に委託する場合の費用、リース機器の月額料金など。 | – |

賃料

ランニングコストの根幹をなす費用です。通常、翌月分を当月末までに支払う「前家賃制」が採用されています。

共益費・管理費

賃料と合わせて「グロス賃料」として総額で考えるべき費用です。賃料は非課税ですが、共益費・管理費はサービス提供の対価と見なされるため、消費税の課税対象となります。請求書の内訳を確認しましょう。

水道光熱費

電気代の請求方式はビルによって異なります。テナントごとに個別メーターが設置されていて、電力会社と直接契約するケースと、ビルが一括で電力会社と契約し、各テナントの使用量に応じてビル管理会社から請求されるケースがあります。後者の場合、単価が割高に設定されている可能性もあるため、確認が必要です。

通信費

インターネット回線やビジネスフォンのリース料・通話料などです。これもビジネスに不可欠なコストであり、安定した高速回線を確保するための投資は惜しまない方が良いでしょう。

これらのランニングコストは、企業の損益に直接影響します。賃料交渉やフリーレントの獲得は、ランニングコストを抑える上で非常に有効な手段となります。予算計画の段階で、これらの費用を漏れなくリストアップし、無理のない資金計画を立てることが、オフィス移転を成功させるための最後の鍵となります。