オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きなプロジェクトです。その過程で必ずと言っていいほど発生するのが「仲介手数料」。この費用は初期費用の中でも大きな割合を占めるため、「一体いくらかかるのか」「なぜ支払う必要があるのか」「安くすることはできないのか」といった疑問を持つ経営者や担当者の方は少なくないでしょう。

仲介手数料は、単なる手続き上の費用ではありません。物件探しから複雑な契約交渉、入居に至るまで、専門的な知識を持つ不動産仲介会社のサポートを受けるための対価であり、その仕組みや相場を正しく理解することが、賢いオフィス移転の第一歩となります。

この記事では、賃貸オフィスの仲介手数料について、その基本的な定義から法律上のルール、相場、計算方法までを網羅的に解説します。さらに、手数料が無料または半額になる物件の仕組みや、コストを抑えるための具体的な交渉術、そして仲介手数料以外に発生する初期費用についても詳しく掘り下げていきます。

本記事を通じて、仲介手数料に関するあらゆる疑問を解消し、自社にとって最適な条件でオフィスを契約するための知識を身につけていきましょう。

目次

賃貸オフィスの仲介手数料とは

賃貸オフィスの契約を進める上で、初期費用の一部として計上される「仲介手数料」。この費用がどのような性質を持ち、何に対する対価として支払われるのかを正確に理解することは、コスト管理と適切なパートナー選びの基本です。ここでは、仲介手数料の法的根拠やサービス範囲、居住用物件との違いについて詳しく解説します。

仲介業務に対する成功報酬

賃貸オフィスの仲介手数料とは、物件を探している借主(テナント)と、物件を貸したい貸主(オーナー)の間に入り、両者の契約成立をサポートした不動産仲介会社に対して支払われる「成功報酬」です。

これは、単に物件を紹介してもらうだけの料金ではありません。企業の成長戦略や事業計画に沿ったオフィスを提案し、膨大な物件情報の中から候補を絞り込み、内見を手配し、貸主との間で賃料や契約条件の交渉を代行し、法的に複雑な契約書類の内容を精査・説明するなど、一連の専門的な仲介業務に対する対価です。

重要なのは、これが「成功報酬」であるという点です。つまり、不動産仲介会社に相談し、複数の物件を内見したとしても、最終的に契約に至らなければ、原則として仲介手数料を支払う必要はありません。契約が成立して初めて発生する費用であり、それまでのコンサルティングや物件案内の労力もすべてこの報酬に含まれています。

この成功報酬という性質を理解することで、仲介手数料は単なる出費ではなく、自社の希望条件を実現し、煩雑で専門的な手続きを円滑に進めるための「投資」であると捉えることができます。適切な仲介会社を選ぶことが、移転プロジェクトの成功に直結する理由もここにあります。

法律(宅地建物取引業法)で定められた上限額

仲介手数料は、不動産仲介会社が自由に設定できるわけではありません。消費者を不当に高額な請求から保護するため、宅地建物取引業法(宅建業法)第46条によって、その上限額が明確に定められています。

この法律によれば、不動産会社(宅地建物取引業者)が受け取ることができる報酬の合計額は、「課税対象となる貸借料(賃料)の1ヶ月分+消費税」が上限とされています。

さらに、原則的なルールとして、貸主と借主のそれぞれから受け取れる報酬額は、「賃料の0.5ヶ月分+消費税」以内と定められています。つまり、貸主から0.5ヶ月分、借主から0.5ヶ月分をそれぞれ受け取るのが基本形です。

ただし、ここには例外規定が存在します。それは、「依頼者の承諾を得ている場合」です。仲介を依頼する側(借主または貸主)が承諾すれば、一方からのみ報酬を受け取ることができ、その場合は「賃料の1ヶ月分+消費税」を上限として請求することが認められています。

現在の事業用オフィス賃貸市場では、この例外規定が広く適用されており、契約前に借主が「賃料の1ヶ月分の仲介手数料を支払う」ことに同意する旨の書面(媒介契約書や承諾書など)を取り交わすのが一般的です。これが、多くのケースで仲介手数料が「賃料の1ヶ月分」となる法的な根拠です。

この法律による上限規制を知っておくことは非常に重要です。万が一、法律の上限を超える請求を受けた場合に、その不当性を指摘し、自身の権利を守るための盾となります。

(参照:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法)

事業用物件と居住用物件での手数料の違い

仲介手数料の上限を定めた宅建業法のルールは、事業用物件(オフィス、店舗など)と居住用物件(マンション、アパートなど)で区別なく適用されます。しかし、実際の取引における商慣習には明確な違いが見られます。

居住用物件の場合、仲介手数料は賃料の0.5ヶ月分や、中には無料というケースも少なくありません。これは、貸主側が広告料(AD)を仲介会社に支払うことで、借主の負担を軽減し、入居者を広く募集する戦略が一般化しているためです。

一方、事業用物件(賃貸オフィス)の仲介手数料は、商慣習として「賃料の1ヶ月分+消費税」が主流となっています。 なぜ事業用物件の方が高くなる傾向にあるのでしょうか。その背景には、以下のような理由が挙げられます。

- 業務の専門性と複雑性: オフィスの仲介は、単に「住む場所」を探すのとは異なり、企業の事業内容、従業員数、将来の成長計画、必要なインフラ(電気容量、通信回線)、法規制(用途地域)など、多岐にわたる専門的な要件を考慮する必要があります。契約内容も特約事項が多く、より高度な専門知識が求められます。

- 物件探しの難易度: 企業の個別具体的なニーズに合致するオフィス物件は、居住用物件に比べて市場に出回る数が限られています。そのため、物件を探し出すための調査や情報収集に多くの時間と労力がかかります。

- 取引額の大きさ: オフィスの賃料は高額であり、契約期間も長期にわたるため、取引全体の金額が大きくなります。それに伴い、仲介会社が負う責任やリスクも増大します。

- 交渉の重要性: 賃料、フリーレント、敷金の償却条件、原状回復の範囲など、事業用物件の契約条件は交渉によって大きく変わる可能性があります。仲介会社には、貸主と対等に渡り合い、借主にとって有利な条件を引き出す高度な交渉力が期待されます。

これらの理由から、事業用オフィスの仲介には高い専門性と多大な労力が伴うため、その対価として法律で認められた上限額である「賃料の1ヶ月分」が一般的な相場として定着しているのです。

仲介手数料に含まれるサービス範囲

仲介手数料として賃料の1ヶ月分を支払う対価として、具体的にどのようなサービスを受けられるのでしょうか。その範囲は多岐にわたりますが、代表的なものを以下に示します。

- ① ヒアリングと移転コンサルティング:

- 現在のオフィスの課題、移転の目的、事業計画、予算、希望エリア、必要な面積や設備などを詳細にヒアリングします。

- 企業のブランディングや将来の展望まで踏まえ、最適な移転戦略を共に考え、コンサルティングを提供します。

- ② 物件情報の提供と提案:

- 公開されている物件だけでなく、非公開物件や最新の空室情報を含む膨大なデータベースから、条件に合致する候補物件をリストアップします。

- 市場の動向やエリアの特性を踏まえ、客観的な視点から各物件の長所・短所を分析し、提案します。

- ③ 内見の手配と同行:

- 複数の物件を効率的に回れるよう、内見のスケジュールを調整します。

- 内見に同行し、図面だけでは分からない建物の管理状況、共用部の使いやすさ、空調や電気容量、搬入経路、周辺環境などをプロの視点でチェックし、アドバイスを提供します。

- ④ 貸主との条件交渉:

- 借主に代わって、賃料、共益費、礼金、敷金・保証金の減額交渉を行います。

- 内装工事期間などを考慮したフリーレント(一定期間の賃料免除)の獲得交渉も重要な業務の一つです。

- 契約期間や更新条件、原状回復の範囲など、細かな契約条件についても有利になるよう交渉します。

- ⑤ 契約書類の作成支援と内容確認:

- 入居申込書や賃貸借契約書、重要事項説明書といった専門的で複雑な書類の準備をサポートします。

- 契約書に記載されている条文の一つひとつを精査し、借主にとって不利な条項がないかを確認し、分かりやすく説明します(重要事項説明)。

- ⑥ 契約締結と入居までのフォロー:

- 契約手続きの場に立ち会い、円滑な契約締結をサポートします。

- 契約完了後も、鍵の引き渡しや入居日までのスケジュール管理、必要に応じて内装工事業者や引越し業者の紹介など、移転プロジェクト完了まで伴走します。

このように、仲介手数料は、オフィス移転という複雑なプロジェクトを成功に導くための総合的なコンサルティングフィーとしての性格を持っているのです。

賃貸オフィス仲介手数料の相場と計算方法

仲介手数料の基本的な意味を理解したところで、次に気になるのは「具体的にいくら支払うのか」という点でしょう。ここでは、事業用オフィスにおける仲介手数料の相場と、正確な計算方法、そして支払いタイミングについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

仲介手数料の相場は賃料の0.5ヶ月~1ヶ月分

前述の通り、宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限を「賃料の1ヶ月分+消費税」と定めています。この法律の範囲内で、実際の取引ではどの程度の金額が相場となっているのでしょうか。

結論から言うと、事業用賃貸オフィスの仲介手数料の相場は、一般的に「賃料の1ヶ月分+消費税」です。

法律上の原則は「貸主・借主からそれぞれ0.5ヶ月分ずつ」ですが、オフィス仲介の現場では、借主が「賃料1ヶ月分の手数料支払いに同意する」という承諾書を取り交わすのが商慣習となっています。これは、事業用物件の仲介業務が持つ専門性や複雑性を反映したものです。

もちろん、全てのケースで1ヶ月分がかかるわけではありません。

- 貸主側の事情で早く空室を埋めたい物件

- 仲介会社が管理も行っている物件

- 不動産業界の閑散期

上記のような特定の条件下では、仲介手数料が半額(0.5ヶ月分)になったり、無料になったりすることもあります。しかし、オフィス移転の予算を計画する段階では、まず「賃料の1ヶ月分+消費税」を基準として見込んでおくのが現実的です。この相場観を念頭に置いた上で、後述する交渉術などを活用して、コスト削減を目指していくのが賢明なアプローチと言えるでしょう。

仲介手数料の計算方法と具体例

仲介手数料を正確に計算するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。特に、「何をもとに計算するのか」を間違えると、金額に大きな差が出てしまうため注意が必要です。

正しい計算式

仲介手数料の計算で最も重要なルールは、「計算の基礎となるのは、消費税抜きの月額賃料のみ」という点です。共益費や管理費、駐車場代、倉庫代などは、たとえ毎月賃料と一緒に支払うものであっても、原則として仲介手数料の計算基礎には含まれません。

これを踏まえた正しい計算式は以下の通りです。

仲介手数料の支払額 = (税抜きの月額賃料 × 料率 ※) + 消費税

※料率:通常は1ヶ月分(=1.0)または0.5ヶ月分(=0.5)

この式を念頭に置き、不動産会社から提示された見積書や請求書をチェックすることが大切です。もし共益費などを含んだ金額で計算されている場合は、宅建業法に則った正しい計算方法で算出するよう、明確に指摘する必要があります。

計算シミュレーション(賃料50万円の場合)

それでは、具体的な数値を当てはめて、仲介手数料がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。

【条件】

- 月額賃料:500,000円(税抜)

- 月額共益費:100,000円(税抜)

- 仲介手数料:賃料の1ヶ月分

- 消費税率:10%

この条件で仲介手数料を計算します。

- 計算基礎の特定:

仲介手数料の計算基礎となるのは、月額賃料の500,000円です。共益費の100,000円は計算に含めません。 - 手数料本体(税抜)の計算:

500,000円(税抜賃料) × 1ヶ月分 = 500,000円 - 消費税の計算:

500,000円(手数料本体) × 10%(消費税率) = 50,000円 - 支払総額の計算:

500,000円(手数料本体) + 50,000円(消費税) = 550,000円

このケースで支払う仲介手数料の合計は550,000円となります。

以下に、この計算過程を表でまとめます。

| 項目 | 金額(税抜) | 計算式 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 月額賃料 | 500,000円 | – | 計算の基礎となる金額 |

| 共益費 | 100,000円 | – | 仲介手数料の計算には含めない |

| 仲介手数料(税抜) | 500,000円 | 500,000円 × 1ヶ月分 | |

| 消費税(10%) | 50,000円 | 500,000円 × 10% | |

| 支払う仲介手数料合計 | 550,000円 | 500,000円 + 50,000円 |

このように、共益費を含めて計算してしまうと、誤って高い手数料を支払うことになるため、必ず「税抜賃料」をベースに計算されているかを確認しましょう。

仲介手数料はいつ支払うのか

仲介手数料は、オフィス移転の初期費用の一部ですが、どのタイミングで支払う必要があるのでしょうか。

支払いのタイミングは、「賃貸借契約が正式に締結される時」が一般的です。これは、仲介手数料が「契約成立」に対する成功報酬であるためです。契約が成立する前に請求されることは、原則としてありません。

オフィス移転の一般的なプロセスに沿って、支払いのタイミングを確認してみましょう。

- 物件の内見・選定: 複数の候補物件を内見し、移転先を決定します。

- 入居申込: 決定した物件の貸主に対し、入居申込書を提出します。この際、企業の概要や財務状況を示す書類(会社謄本、決算書など)も求められます。

- 入居審査: 貸主および保証会社が、提出された書類をもとに入居審査を行います。

- 審査承認: 審査に通過すると、貸主から入居の承認が得られます。

- 契約条件の最終確認と重要事項説明: 仲介会社から、契約書の内容や重要事項について詳細な説明を受けます。

- 契約締結・初期費用支払い: 契約内容に合意したら、賃貸借契約書に署名・捺印します。このタイミングで、敷金・礼金・前払賃料など他の初期費用と合わせて、仲介手数料を支払います。

- 鍵の引き渡し・入居開始: 全ての支払いが完了し、契約が有効になった後、オフィスの鍵が引き渡されます。

このように、仲介手数料の支払いは契約プロセスの最終段階で行われます。そのため、契約日までに他の初期費用と合わせた総額を資金として準備しておく必要があります。事前に仲介会社から初期費用の見積もりを取得し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

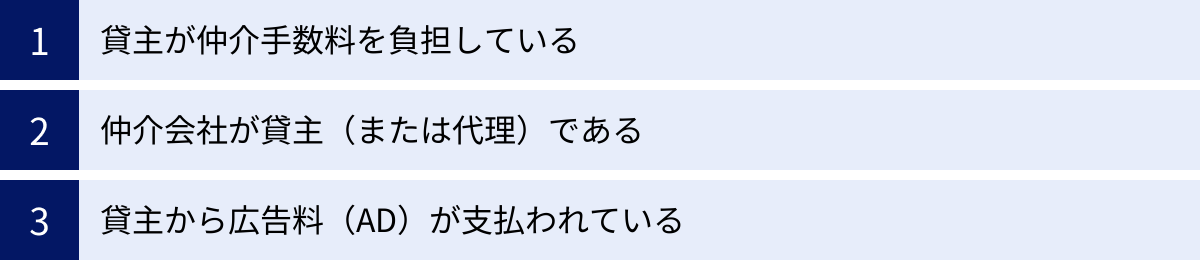

仲介手数料が無料や半額になる物件の仕組み

オフィスを探していると、「仲介手数料無料」や「半額」といった魅力的な言葉を目にすることがあります。コストを抑えたい企業にとっては非常に惹かれる条件ですが、「なぜ安くなるのか?」「何か裏があるのではないか?」と不安に感じるかもしれません。ここでは、仲介手数料が割引される物件の主な仕組みと、その際に注意すべき点について解説します。

貸主が仲介手数料を負担している

最も一般的な仕組みが、本来は借主が支払うべき仲介手数料を、貸主が代わりに全額または一部を負担しているケースです。

宅建業法では、仲介会社が受け取れる手数料の合計額は「賃料の1ヶ月分+消費税」が上限です。通常はこれを借主が1ヶ月分、または貸主と借主で0.5ヶ月分ずつ支払います。しかし、貸主が「借主の負担はゼロで良いので、その分をこちらで1ヶ月分支払います」と仲介会社に伝えれば、借主の仲介手数料は無料になります。

では、なぜ貸主は自ら費用を負担してまで、このような条件を提示するのでしょうか。その最大の理由は、「空室期間を一日でも早く解消したい」という強い動機があるためです。

- 長期空室物件: 長い間テナントが決まらない物件は、貸主にとって賃料収入がゼロの状態が続くことを意味します。多少の費用をかけてでも、早く入居者を決めた方が収益改善に繋がります。

- 競合物件との差別化: 周辺に似たような条件のオフィスが多数ある場合、「仲介手数料無料」という条件は、他の物件に対する強力なアピールポイントとなり、テナントの注目を集めやすくなります。

- 新規竣工ビル: 新しく建てられたビルで、多数の区画を同時に募集する場合など、スタートダッシュで多くのテナントを確保するために、キャンペーンとして手数料無料を打ち出すことがあります。

このように、貸主側のマーケティング戦略の一環として、借主の仲介手数料が無料または割引になっているのです。

仲介会社が貸主(または代理)である

次に考えられるのが、物件を紹介している不動産会社自身が、その物件の所有者(貸主)である、または貸主から管理・運営を全面的に委託されている「代理」の立場であるケースです。

- 貸主の場合: 不動産会社が自社で所有しているビルにテナントを募集する場合、そこには「仲介」という行為が存在しません。貸主と借主が直接契約を結ぶ形になるため、そもそも仲介手数料という概念が発生しないのです。

- 代理の場合: 貸主から「テナント募集に関する一切の権限」を委任された不動産会社(代理人)が借主を見つける場合も、貸主と同様の立場で契約行為を行えるため、仲介手数料を受け取らないことがあります。

このパターンは、大手不動産デベロッパー系の仲介会社や、特定のビルに強みを持つ管理会社などで見られます。自社グループが開発・所有・管理する物件を優先的に紹介することで、手数料を無料にし、テナントを誘致しやすくしています。この場合、借主は質の高いサービスを低コストで受けられるメリットがあります。

貸主から広告料(AD)が支払われている

もう一つの重要な仕組みが、貸主から仲介会社に対して「広告料(AD)」や「業務委託料」といった名目の報酬が支払われているケースです。ADは「アドバタイズメント(Advertisement)」の略です。

これは、貸主が「私たちの物件に優先的にテナントを紹介してくれたら、成功報酬として通常の仲介手数料とは別にインセンティブを支払いますよ」と仲介会社に働きかけるものです。

仲介会社から見れば、借主から仲介手数料をもらわなくても、貸主からのADによって十分な収益を確保できます。そのため、借主に対しては「仲介手数料無料」や「半額」といった魅力的な条件を提示できるのです。このADは、賃料の1ヶ月分、場合によっては2ヶ月分以上が支払われることもあり、仲介会社にとっては大きなインセンティブとなります。

借主から見れば、なぜ無料になるのかという背景は直接関係ありませんが、このADという仕組みが業界に存在することを知っておくと、「手数料無料」の背景をより深く理解できます。これは、貸主が費用をかけてでも入居促進を図りたいという、強いニーズの表れと言えるでしょう。

仲介手数料無料・割引物件の注意点

仲介手数料が無料や半額になるのは、コスト削減の面で大きなメリットがありますが、良い面ばかりではありません。契約を検討する際には、以下の注意点を必ず念頭に置いておく必要があります。

紹介される物件が限られる可能性がある

仲介手数料が無料・割引になる最大の理由は、仲介会社側にも何らかのメリット(貸主からの手数料負担やADなど)があるからです。これは、裏を返せば、仲介会社はそのような「儲けやすい物件」を優先的に紹介するインセンティブが働く可能性があることを意味します。

その結果、市場に存在する全ての物件の中から公平に選んでいるのではなく、紹介される物件の選択肢が限定的になっている恐れがあります。 本当はもっと自社の条件に合った素晴らしいオフィスが存在するにもかかわらず、それが提案リストから意図的に外されている可能性もゼロではありません。

「とにかく初期費用を安くしたい」というニーズが最優先であれば問題ありませんが、「事業の成長のために、最も条件の良い最適なオフィスを選びたい」と考えるのであれば、手数料の有無だけに固執せず、幅広い物件を比較検討できる仲介会社を選ぶ視点も重要です。

他の費用に上乗せされているケースもある

「仲介手数料無料」という言葉に惹かれて契約を決めたものの、最終的な初期費用の総額を見てみると、他の物件と大差なかった、あるいは逆に高くなってしまったというケースも存在します。

これは、仲介手数料を無料にする代わりに、他の費用項目で調整が図られている可能性があるためです。

- 礼金の上乗せ: 仲介手数料は無料でも、礼金が相場より1ヶ月分高く設定されている。

- 賃料への転嫁: 周辺相場よりも月々の賃料が割高に設定されている。

- 不要なオプション費用: 「室内消毒料」「安心サポート料」「書類作成料」など、本来は不要なはずの費用が初期費用に含まれている。

目先の「仲介手数料無料」という一点だけに注目するのではなく、必ず敷金、礼金、前払賃料、保証会社利用料などを含めた「初期費用の総額」で比較検討することが極めて重要です。複数の物件の見積書を取り寄せ、各項目を詳細にチェックする冷静な視点が求められます。

仲介手数料を安くするための交渉術7選

オフィスの仲介手数料は、商慣習として「賃料の1ヶ月分」が一般的ですが、決して交渉の余地がないわけではありません。少しの工夫と戦略で、この大きなコストを削減できる可能性があります。ここでは、仲介手数料を安くするための具体的な交渉術を7つ紹介します。

① 複数の仲介会社から相見積もりを取る

これは最も基本的かつ効果的な方法です。同じ物件であっても、どの仲介会社を通して契約するかによって、仲介手数料の条件が異なる場合があります。

まず、気になる物件が見つかったら、その物件を取り扱っている複数の仲介会社に問い合わせ、それぞれから見積もり(諸条件の提示)を受けましょう。これにより、各社の手数料設定を比較できます。

相見積もりを取るメリットは、単に安い会社を見つけるだけではありません。

- 競争原理の活用: 他社と比較されていることを仲介会社が意識するため、「手数料を少し勉強します」といった譲歩を引き出しやすくなります。

- サービス品質の見極め: 見積もりの提示スピード、担当者の対応の丁寧さ、専門的なアドバイスの質など、手数料以外のサービスレベルを比較する良い機会にもなります。

ただし、注意点として、やみくもに多くの会社に声をかけるのは得策ではありません。信頼できそうな2〜3社に絞って、誠実なコミュニケーションを心がけることが、良い結果に繋がります。

② 不動産業界の閑散期(6月~8月頃)を狙う

不動産業界には、繁忙期と閑散期があります。オフィスの移転が集中する繁忙期(1月~3月や9月~10月)は、貸主も仲介会社も強気の姿勢を崩しにくく、交渉は難しくなります。

一方、閑散期とされる6月~8月頃は、企業の移転活動が一段落し、市場全体の動きが鈍くなります。この時期は、貸主側は空室を埋めるのに苦労し、仲介会社も月の成約目標を達成するために、1件1件の契約をより大切にする傾向があります。

このような状況では、借主側が交渉の主導権を握りやすくなります。「この時期に契約を決めてくれるなら」と、仲介手数料の割引や、後述するフリーレントなどの好条件を引き出しやすくなるのです。オフィスの移転時期にある程度の柔軟性を持たせられるのであれば、この閑散期を戦略的に狙うのは非常に有効な手段です。

③ 契約する意思を固めてから交渉を切り出す

交渉を切り出すタイミングは極めて重要です。まだ物件を決めかねている段階や、情報収集の初期段階で「手数料を安くしてくれますか?」と尋ねても、仲介会社は本気で取り合ってくれないでしょう。

最も効果的なのは、「この物件に決めたい」という強い契約意思を示した上で、最後のひと押しとして交渉することです。

例えば、入居申込書を提出する直前のタイミングで、

「御社のサポートのおかげで、ようやくこの物件に決めることができました。つきましては、予算の都合もあり、何とか仲介手数料を少しでもご調整いただけないでしょうか」

といった形で、感謝の意を伝えつつ、真剣にお願いする姿勢が重要です。

仲介会社の担当者からすれば、「あと少しの譲歩で契約が決まる」という状況であれば、社内で調整を図ってくれる可能性が高まります。契約への本気度を見せることが、交渉を成功させる鍵となります。

④ 長期契約を条件に交渉する

貸主にとって、短期間で退去してしまうテナントよりも、長期間安定して入居してくれる優良テナントは非常に価値が高い存在です。この貸主側の心理を利用するのも有効な交渉術です。

もし自社の事業計画が安定しており、長期的な拠点としてオフィスを借りたいと考えているのであれば、「通常の契約期間は2年ですが、当社は5年間の契約を希望します。その代わり、初期費用を抑えたいので、仲介手数料の割引にご協力いただけないでしょうか」と提案してみましょう。

この提案は、直接的には仲介会社ではなく、貸主に対するアピールになります。長期契約というメリットを提示された貸主が、その見返りとして仲介会社に支払う広告料(AD)を増額してくれる可能性があります。その結果、仲介会社は借主への手数料を割り引く余裕が生まれる、という構図です。安定した経営基盤を持つ企業にとっては、非常に強力な交渉カードとなり得ます。

⑤ 複数の物件を同じ会社で契約する

これは、事業拡大に伴い、複数の支店や営業所を同時に開設する場合などに使える交渉術です。

複数の物件を別々の仲介会社で契約するのではなく、一社の仲介会社にまとめて依頼することで、取引総額が大きくなります。仲介会社にとっては「大口の顧客」となるため、個別の契約では難しい割引にも応じてくれる可能性が高まります。

「今回、A支店とB営業所の2拠点の開設を計画しています。両方の仲介を御社にお任せしますので、全体の仲介手数料について、ぜひディスカウントをお願いします」

といった形で交渉を進めます。仲介会社としても、一度に大きな売上を確保できるため、手数料の割引交渉に前向きになりやすいでしょう。

⑥ フリーレントをつけてもらい初期費用を抑える

仲介手数料そのものの割引が難しい場合でも、諦める必要はありません。視点を変えて、初期費用全体の総額を抑えるというアプローチが有効です。その代表的な方法が「フリーレント交渉」です。

フリーレントとは、入居後、一定期間(例:1ヶ月~3ヶ月)の賃料が無料になる契約条件のことです。仲介手数料の計算基礎はあくまで「月額賃料」なので、フリーレントが付いても手数料の額は変わりません。しかし、フリーレント期間中の賃料支払いがなくなるため、その分だけ初期費用の負担が大幅に軽減されます。

貸主側にとっても、月額賃料の単価を下げずに済むため、単純な賃料減額交渉よりも受け入れやすいというメリットがあります。仲介手数料の直接的な割引が難航した場合は、「では、代わりにフリーレントを2ヶ月付けていただくことは可能でしょうか?」と交渉を切り替えてみましょう。結果的に、手元から出ていく現金を大きく減らすことができます。

⑦ 誠実な態度で相談する

最後に、最も基本的でありながら、最も重要なのが交渉に臨む姿勢です。高圧的な態度で「安くしろ」と要求したり、無理な要求を繰り返したりするのは逆効果です。このような態度は、仲介会社の担当者の心証を損ない、協力的な姿勢を引き出すのを難しくします。

大切なのは、パートナーとして協力をお願いする、誠実な態度です。

「当社としては、ぜひこの物件で事業をスタートさせたいと考えています。ただ、立ち上げ期の資金繰りが厳しく、初期費用が少しでも抑えられると大変助かるのですが、何かお力添えいただくことはできませんでしょうか」

このように、自社の状況を正直に伝え、丁寧な言葉で「相談」する形を取ることで、担当者も「何とかしてあげたい」という気持ちになりやすくなります。

オフィス移転は、仲介会社との二人三脚で進めるプロジェクトです。良好な人間関係を築くことが、円滑で満足のいく交渉結果に繋がることを忘れないようにしましょう。

仲介手数料以外に発生するオフィスの初期費用一覧

オフィスの移転にかかる初期費用は、仲介手数料だけではありません。全体の資金計画を正確に立てるためには、他にどのような費用が発生するのかを網羅的に把握しておくことが不可欠です。ここでは、賃貸オフィス契約時に発生する主要な初期費用を一覧で紹介し、それぞれの内容を詳しく解説します。

一般的に、オフィス賃貸の初期費用総額は、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分以上になることも珍しくありません。以下の表で各費用の相場を確認し、自社の予算計画の参考にしてください。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や原状回復費用に備える担保金。退去時に一部返還される。 | 賃料の6ヶ月~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金。返還されない。 | 賃料の0ヶ月~2ヶ月分 |

| 前払賃料・共益費 | 契約開始月の賃料・共益費。月の途中の場合は日割り計算+翌月分。 | 賃料・共益費の1ヶ月~1.5ヶ月分 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人の代わりに利用する保証会社の費用。加入が必須な場合が多い。 | 賃料の0.5ヶ月~1ヶ月分(初回) |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどに備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 2年間で15,000円~30,000円程度 |

| 鍵交換費用 | 防犯のために入居時に鍵を交換する費用。 | 15,000円~30,000円程度 |

| 内装工事費用 | パーティション設置、電話・LAN配線、什器購入など。 | 規模や内容により数十万~数百万円 |

敷金・保証金

敷金(関東)や保証金(関西)は、賃貸借契約における担保として貸主に預けるお金です。賃料の滞納があった場合や、退去時の原状回復費用に充当され、残額は退去後に返還されます。

事業用オフィスの大きな特徴は、この敷金・保証金が居住用物件に比べて非常に高額である点です。居住用が賃料の1~2ヶ月分であるのに対し、オフィスでは賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場となっています。これは、企業の信用リスクや、退去時の原状回復工事が大規模になりがちな点を考慮しているためです。

また、契約内容によっては「償却(敷引)」という特約が付いている場合があります。これは、契約期間や退去理由に関わらず、預けた敷金・保証金の中から一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)が返還されないという取り決めです。契約前に償却の有無と割合を必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、物件を貸してもらうことに対する貸主への謝礼として支払うお金です。敷金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。

相場は賃料の0ヶ月~2ヶ月分と物件によって様々で、最近では競争力向上のために「礼金ゼロ」のオフィス物件も増えています。しかし、新築ビルや人気エリアの物件などでは、依然として礼金が必要となるケースが多く見られます。初期費用を抑えたい場合は、礼金のない物件を優先的に探すのも一つの戦略です。

前払賃料・共益費

契約時に、入居する月の賃料と共益費を前もって支払うのが一般的です。例えば、4月1日に契約を開始する場合、4月分の賃料・共益費を契約時に支払います。

もし月の途中(例:4月15日)から入居する場合は、4月分の残り日数分の日割り賃料と、翌月である5月分の賃料・共益費を合わせて請求されることが多くあります。フリーレントの適用があれば、この前払賃料の負担を軽減できます。

保証会社利用料

近年、事業用オフィスの賃貸では、連帯保証人の代わりに、または連帯保証人に加えて、保証会社の利用を必須とするケースがほとんどです。これは、貸主が賃料滞納リスクを回避するための措置です。

借主は、保証会社と保証委託契約を結び、その対価として保証料を支払います。初回の保証料の相場は月額総賃料(賃料+共益費)の50%~100%程度です。さらに、1年または2年ごとに更新料(年間保証料)が発生する場合が多いため、ランニングコストとしても考慮しておく必要があります。

火災保険料

オフィス内で火災や漏水事故などを起こしてしまった場合に、建物や他のテナントへの損害賠償責任をカバーするための保険です。正式には「借家人賠償責任保険」などが付帯した火災保険を指します。

ほとんどの賃貸借契約で加入が義務付けられており、貸主が指定する保険会社・プランに加入するケースと、借主が自分で選んで加入するケースがあります。費用の目安は、2年契約で15,000円~30,000円程度ですが、オフィスの面積や構造によって変動します。

鍵交換費用

セキュリティ確保のため、入居時に新しい鍵に交換するための費用です。前のテナントが合鍵を持っている可能性などのリスクを排除するために、原則として実施すべき費用とされています。

費用は15,000円~30,000円程度が目安ですが、防犯性能の高いディンプルキーや、複数の鍵を交換する必要がある場合は、さらに高額になることもあります。

内装工事費用

仲介手数料や敷金と並んで、初期費用の中で最も大きな割合を占める可能性があるのが、この内装工事費用です。 これは、オフィスの機能性やデザインを自社の仕様に合わせるための工事にかかる費用で、その内容は多岐にわたります。

- パーティション工事: 会議室や役員室などを作るための間仕切り壁の設置。

- インフラ整備: 電話線・LAN配線、電源コンセントの増設。

- 床工事: OAフロアの設置、タイルカーペットの張り替え。

- 照明・空調工事: 照明器具の増設・交換、空調設備の調整。

- オフィス家具・什器の購入・設置費用。

- 看板・サインの設置費用。

これらの費用は、オフィスの広さ、工事の規模、内装のグレードによって数十万円から数百万、時には一千万円を超えることもあります。物件が「スケルトン(内装が何もないコンクリート打ちっぱなしの状態)」か、「居抜き(前のテナントの内装が残っている状態)」かによっても、費用は大きく変動します。移転計画の初期段階で、内装工事業者から概算の見積もりを取っておくことが、予算オーバーを防ぐ上で非常に重要です。

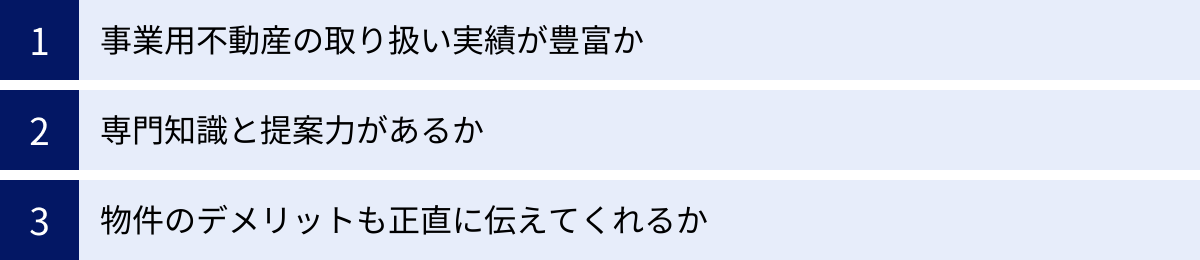

失敗しないオフィス仲介会社の選び方

オフィス移転の成否は、パートナーとなる仲介会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。手数料を支払う以上、その対価として質の高いサービスを受け、自社にとって最良の選択を導いてくれる会社を選びたいものです。ここでは、後悔しないために押さえるべき、オフィス仲介会社の選び方のポイントを3つ紹介します。

事業用不動産の取り扱い実績が豊富か

まず大前提として、「事業用不動産」を専門的に、あるいは主要業務として扱っている会社を選ぶことが重要です。不動産会社と一括りに言っても、居住用アパート・マンションの仲介をメインにしている会社と、オフィス・店舗といった事業用物件を専門にしている会社とでは、持っている知識、情報網、ノウハウが全く異なります。

見極めるための具体的なチェックポイントは以下の通りです。

- 公式サイトの確認: 会社のウェブサイトに「事業用不動産」「オフィス仲介」「テナント募集」といった専門のページやコンテンツが充実しているかを確認します。単に「不動産」と掲げているだけでなく、事業用分野への注力度合いを見ます。

- 取り扱い物件の質と量: サイトに掲載されているオフィス物件の数や種類が豊富か、都心部の主要なオフィスビルを取り扱っているかなどを確認します。実績が豊富であれば、それだけ多くの貸主との繋がりや情報を持っている証拠です。

- 成約実績の公開: これまでにどのような企業の移転をサポートしてきたか、成約事例(企業名は伏せられていても可)を公開している会社は、実績に自信があると言えます。

居住用の知識でオフィスの仲介を行うと、電気容量や床荷重、原状回復の範囲といった専門的な確認が漏れてしまい、契約後に「こんなはずではなかった」というトラブルに繋がりかねません。必ず、オフィス仲介の実績が豊富なプロフェッショナルを選びましょう。

専門知識と提案力があるか

優れた仲介会社は、単に条件に合う物件を右から左へ紹介するだけではありません。企業の潜在的なニーズまで汲み取り、事業の成長に貢献するような戦略的な提案をしてくれます。その提案力の高さを見極めることが重要です。

例えば、以下のような対応ができる担当者は信頼できます。

- 深いヒアリング: 移転の背景にある経営課題や、5年後、10年後を見据えた事業計画、採用計画、求める企業カルチャーまで深くヒアリングしてくれる。

- 多角的な提案: 提示した条件だけでなく、「こちらのエリアの方が、御社の事業内容だと優秀な人材を採用しやすいかもしれません」「将来の人員増を見越して、少し広めの区画や、同じビル内で増床できる可能性がある物件も見てみませんか?」といった、プロならではの視点で選択肢を広げてくれる。

- 専門的な知見: ビルの耐震基準、BCP(事業継続計画)の観点からの立地評価、ITインフラ(光回線の引き込み状況やMDF室の状況)、空調の方式(個別空調かセントラル空調か)など、物件のスペックに関する専門的な質問に的確に答えられる。

初回のヒアリングや物件提案の段階で、担当者がどれだけ自社のことを理解しようとし、付加価値のある情報を提供してくれるか。その「提案力」をしっかりと見極めましょう。

物件のデメリットも正直に伝えてくれるか

信頼できる仲介会社や担当者を見分ける上で、最も重要な指標となるのが「誠実さ」です。そして、その誠実さは、物件の良い点ばかりをアピールするのではなく、デメリットや注意点についても包み隠さず正直に伝えてくれるかどうかに表れます。

どんな物件にも、必ず長所と短所があります。完璧な物件は存在しません。契約を急がせるために良いことばかりを並べ立てる担当者は、自社の利益を優先している可能性があり、注意が必要です。

一方、信頼できる担当者は、次のようにマイナス情報もきちんと伝えてくれます。

- 「このビルはデザイン性が高いですが、個別空調ではないので、時間外の利用には制限があります」

- 「駅からのアクセスは抜群ですが、前面道路が狭いため、大型車両での搬入出には不向きです」

- 「眺望は素晴らしいですが、西日がかなり強いので、夏場はブラインドなどの対策が必須になります」

このようなデメリットを事前に知ることで、企業側は対策を講じたり、その点を許容できるかを冷静に判断したりできます。目先の契約を取ることよりも、顧客が移転後に後悔しないことを第一に考えてくれる誠実な姿勢こそが、長期的な信頼関係の礎となります。内見の際などに、あえて物件の懸念点を質問してみて、その反応を見るのも一つの有効な方法です。

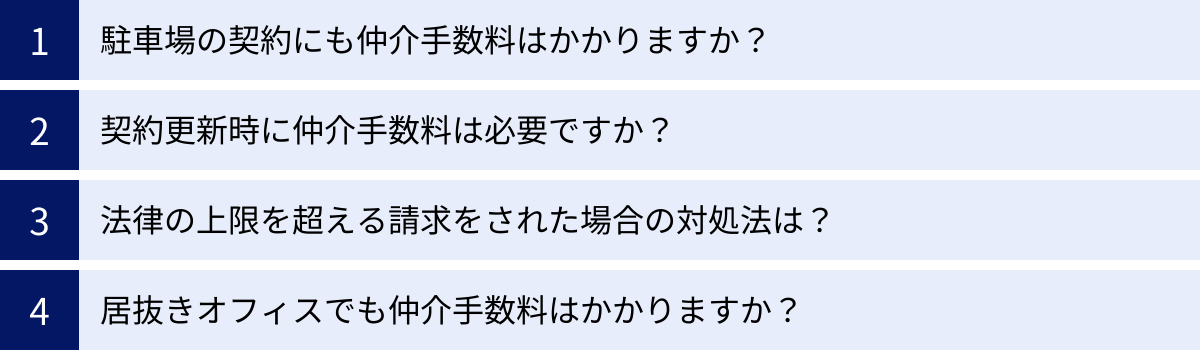

賃貸オフィスの仲介手数料に関するよくある質問

ここでは、賃貸オフィスの仲介手数料に関して、多くの方が疑問に思う点や、判断に迷いがちなケースについて、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

駐車場の契約にも仲介手数料はかかりますか?

オフィスと駐車場をセットで契約する場合でも、駐車場の賃料は仲介手数料の計算基礎に含めるべきではありません。

宅地建物取引業法が定める仲介手数料の規定は、あくまで「宅地または建物」の売買・交換・貸借の媒介に関するものです。駐車場が建物に付随している場合や、機械式駐車場などで「建物」の一部と見なされるケースもありますが、一般的に月極駐車場(特に青空駐車場)の契約は、この法律の適用範囲外と解釈されることが多いです。

そのため、仲介会社がオフィスと駐車場の両方の媒介を行ったとしても、手数料を請求できるのは「オフィスの賃料」部分に対してのみです。もし見積書や請求書で、駐車場の賃料を含めた合計額をベースに仲介手数料が計算されていた場合は、それは過大な請求である可能性が高いです。計算根拠の内訳を明確にするよう求め、オフィス部分の賃料のみで再計算するよう指摘しましょう。

契約更新時に仲介手数料は必要ですか?

原則として、契約更新時に仲介手数料を支払う必要は一切ありません。

仲介手数料は、あくまで新規の賃貸借契約を「媒介」し、成立させたことに対する成功報酬です。契約の「更新」は、既に契約関係にある貸主と借主が、その契約を継続することに合意する行為であり、そこに仲介会社の新たな媒介行為は介在しません。

ただし、注意点として、仲介会社(または管理会社)が更新手続きの事務作業を代行する対価として、「更新事務手数料」や「書類作成料」といった名目で費用を請求してくるケースがあります。 これは仲介手数料とは法的な性質が異なる費用ですが、支払う義務があるかどうかは、元の賃貸借契約書に「更新時に○○の手数料を支払う」といった旨の記載があるかどうかに依存します。契約書に定めがなければ、支払う義務はありません。

法律の上限を超える請求をされた場合の対処法は?

万が一、宅建業法で定められた上限額(原則として賃料の1ヶ月分+消費税)を超える仲介手数料を請求された場合は、以下の手順で冷静に対処しましょう。

- 請求内容の確認: まず、請求書や見積書の内訳を詳細に確認します。共益費や駐車場代を含んで計算されていないか、消費税の計算は正しいかなど、計算ミスがないかをチェックします。

- 仲介会社への指摘: 計算に誤りがある場合や、明らかに上限を超えている場合は、その根拠(宅建業法第46条)を示して、仲介会社に直接指摘し、請求額の訂正を求めます。多くの場合、この段階で意図的でないミスであれば修正に応じてもらえます。

- 専門機関への相談: 話し合いで解決しない、あるいは悪質な業者であると感じた場合は、第三者機関に相談することを検討します。相談先としては、その不動産会社に免許を交付した都道府県の宅地建物取引業の担当部署(例:東京都都市整備局)や、その会社が加盟している不動産保証協会(全日本不動産協会や全国宅地建物取引業保証協会など)の相談窓口があります。これらの機関は、業者への指導や、トラブル解決のための助言を行ってくれます。

不当な請求に対しては、泣き寝入りせずに、法的な根拠に基づいて毅然と対応することが重要です。

居抜きオフィスでも仲介手数料はかかりますか?

はい、居抜きオフィスであっても、通常のオフィスと同様に仲介手数料は発生します。

「居抜き」とは、前のテナントが使用していた内装や設備、什器などが残された状態で引き渡される物件のことです。内装工事費用を大幅に削減できるメリットがあります。

しかし、不動産取引の観点から見ると、居抜き物件も「建物の賃貸借契約」を仲介する点では何ら変わりありません。 したがって、仲介会社が貸主と借主の間に入って契約を成立させた以上、その対価として宅建業法に基づく仲介手数料を請求する権利があります。

ただし、居抜き物件特有の取引として「造作譲渡」があります。これは、前のテナントが残した内装や什器を、新しいテナントが買い取る契約です。この造作の売買価格(造作譲渡料)の交渉や契約手続きを仲介会社がサポートすることもありますが、この造作譲渡料自体は、賃貸借の仲介手数料の計算基礎(賃料)には含まれません。 あくまで月額賃料をベースに手数料が計算される点を押さえておきましょう。