オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きな節目であり、事業成長の重要なステップです。しかし、その際に避けて通れないのが、高額になりがちな「初期費用」の問題です。住居の賃貸契約とは異なり、事業用の賃貸オフィス契約では、まとまった資金の準備が不可欠となります。資金計画を誤ると、事業の運転資金を圧迫しかねません。

この記事では、これからオフィスの賃貸を検討している経営者や担当者の方に向けて、賃貸オフィスの初期費用に関するあらゆる疑問を解消します。初期費用の全体像から、その詳細な内訳、相場、さらにはコストを賢く抑えるための具体的な方法まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、自社にとって最適なオフィス探しのための、確かな知識と具体的なアクションプランを身につけられるはずです。計画的な資金準備と戦略的な物件選びで、スムーズなオフィス移転を実現させましょう。

目次

賃貸オフィスの初期費用相場は賃料の6ヶ月〜12ヶ月分

結論から言うと、賃貸オフィスの初期費用の相場は、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が目安となります。例えば、月額賃料50万円のオフィスを借りる場合、初期費用として300万円から600万円程度の資金が必要になる計算です。これはあくまで物件の契約時に不動産会社やオーナーに支払う費用の合計であり、この他に内装工事費や引越し費用などが別途発生します。

なぜ、これほど高額な費用がかかるのでしょうか。住居用の賃貸契約では、初期費用は家賃の4〜5ヶ月分が一般的ですが、オフィス賃貸ではそれを大きく上回ります。この違いは、主に「敷金・保証金」の金額の差に起因します。

事業用物件であるオフィスは、住居用と比較して、以下のような貸主側のリスクが大きいと考えられています。

- 賃料滞納のリスク: 景気変動や業績不振により、法人が賃料を支払えなくなるリスクは、個人の家賃滞納リスクよりも高額になる可能性があります。

- 原状回復の規模: テナントの事業内容によっては、大掛かりな内装工事が行われることが多く、退去時の原状回復費用が高額になる傾向があります。

- テナントが見つかりにくいリスク: 一度空室になると、次のテナントが見つかるまでに時間がかかる場合があります。

これらのリスクを担保するために、貸主は住居用よりも高額な敷金・保証金を預かるのが一般的です。特に、都心部のグレードの高いビルや大規模オフィスでは、敷金・保証金だけで賃料の10ヶ月〜12ヶ月分に設定されることも珍しくありません。

もちろん、この「6ヶ月〜12ヶ月分」という相場には幅があります。この幅を生む主な要因は以下の通りです。

- 物件のエリアとグレード: 東京の丸の内・大手町や渋谷・新宿といった一等地にあるハイグレードなオフィスビルは、敷金・保証金が高く設定される傾向にあります。一方、地方都市や郊外の物件、築年数の古いビルなどは比較的安価な場合があります。

- 敷金・保証金の月数: これが初期費用総額を左右する最大の要因です。物件によって賃料の3ヶ月分から12ヶ月分と、設定に大きな開きがあります。

- 礼金の有無: 近年では礼金なし(ゼロ)の物件も増えていますが、依然として賃料の1〜2ヶ月分を礼金として求める物件も存在します。

- フリーレントの有無: 一定期間の賃料が無料になる「フリーレント」が付いている物件の場合、その分だけ初期費用を抑えることが可能です。

| 項目 | 費用の目安(月額賃料を基準) | 概要 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料の3~12ヶ月分 | 賃料滞納や原状回復費用の担保。退去時に一部返還される。 |

| 礼金 | 賃料の0~2ヶ月分 | 貸主への謝礼金。返還されない。 |

| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 | 不動産会社に支払う手数料。 |

| 前家賃 | 賃料の1~2ヶ月分 | 入居開始月の賃料(日割り計算含む)。 |

| 共益費・管理費 | 賃料の1~2ヶ月分 | 共用部分の維持管理費。前家賃と同時に支払う。 |

| 火災保険料 | 2万円~5万円程度 | 万が一の火災などに備える保険。加入が必須の場合が多い。 |

| 保証会社利用料 | 賃料の0.5~1ヶ月分 | 連帯保証人の代わりとなる保証会社に支払う費用。 |

| 鍵交換費用 | 1.5万円~3万円程度 | 防犯のために前の入居者から鍵を交換する費用。 |

このように、賃貸オフィスの初期費用は複数の項目から構成されており、特に敷金・保証金が総額に大きな影響を与えます。したがって、オフィス移転を計画する際は、単に月額の賃料だけでなく、初期費用全体でどのくらいのキャッシュが必要になるのかを正確に把握し、余裕を持った資金計画を立てることが極めて重要です。次の章では、これらの内訳項目一つひとつについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

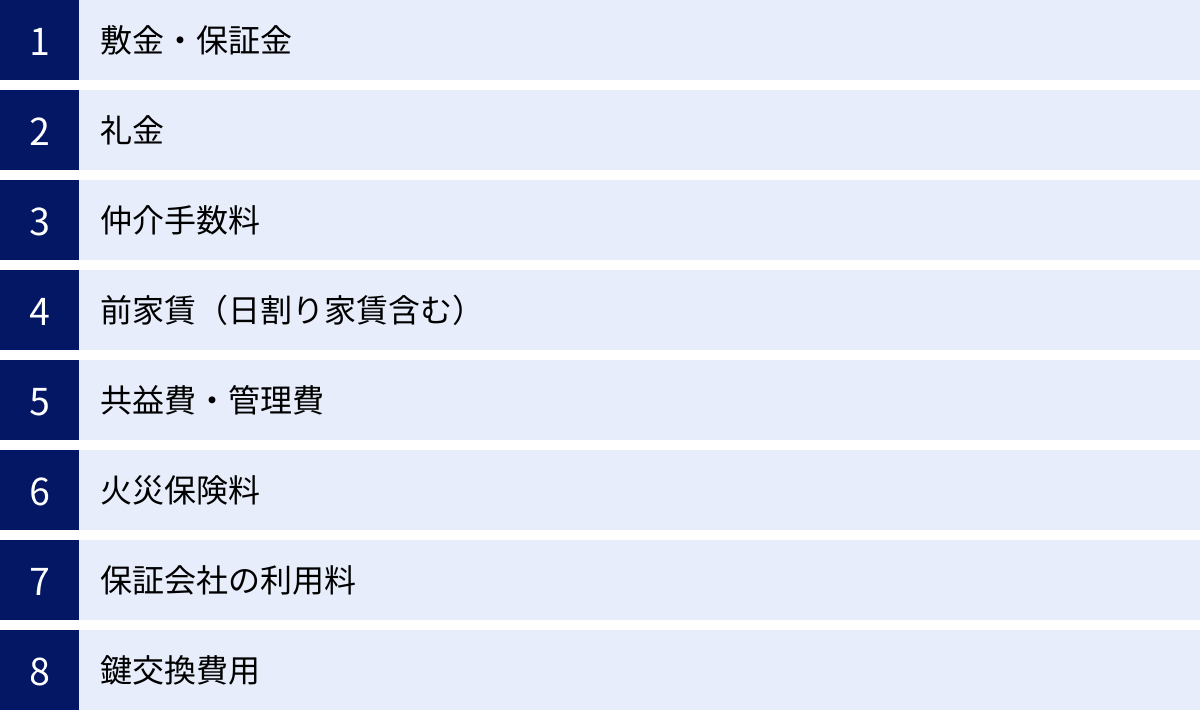

賃貸オフィスの初期費用の内訳【8項目】

賃貸オフィスの初期費用が月額賃料の6〜12ヶ月分にもなる理由を理解するためには、その内訳を正確に把握することが不可欠です。ここでは、契約時に発生する主な8つの費用項目について、それぞれの意味や相場、注意点を詳しく解説します。

① 敷金・保証金

敷金・保証金は、賃貸オフィスの初期費用の中で最も大きな割合を占める費用です。これらは、貸主(オーナー)がテナント(借主)から預かる担保金であり、主に以下のようなリスクに備える目的で設定されています。

- 賃料滞納時の補填: テナントが賃料や共益費の支払いを滞納した場合、この預託金から補填されます。

- 原状回復費用の充当: テナントが退去する際、オフィスを入居前の状態に戻す「原状回復」の工事費用に充てられます。万が一、テナントが費用を支払えない場合に備える意味合いがあります。

- 契約違反による損害賠償: テナントが契約内容に違反し、貸主に損害を与えた場合の賠償費用として使われることもあります。

一般的に、関東では「敷金」、関西やその他の地域では「保証金」と呼ばれることが多いですが、法的な性質や目的はほぼ同じです。

【相場】

敷金・保証金の相場は、月額賃料の3ヶ月分から、多い場合は12ヶ月分と、物件によって非常に幅が広いです。

- 中小規模のビルや築年数の古いビル: 賃料の3〜6ヶ月分

- 都心部の比較的新しいビル: 賃料の6〜10ヶ月分

- 都心の一等地にあるハイグレードビル: 賃料の10〜12ヶ月分

企業の信用力や規模によっても変動することがあり、スタートアップや設立間もない企業に対しては、高めの保証金を求められるケースもあります。

【注意点】

敷金・保証金は、退去時に原状回復費用や未払い賃料などを差し引いた上で返還されるのが原則です。しかし、契約内容によっては「償却」という形で、預けた金額の一部が返還されない場合があります。この「償却」については後の章で詳しく解説しますが、契約前に必ず償却の有無と条件を確認することが重要です。

② 礼金

礼金は、物件を貸してくれた貸主に対して、慣習的に支払われる謝礼金です。敷金・保証金とは異なり、担保金としての性質はなく、退去時に返還されることは一切ありません。

住居用の賃貸では一般的な費用ですが、オフィス賃貸の世界ではその位置づけが少しずつ変化しています。特に競争の激しいエリアや、空室期間が長引いている物件などでは、テナントを誘致しやすくするために「礼金ゼロ」を掲げるケースが増えています。

【相場】

礼金の相場は、0円(なし)から、かかっても月額賃料の1〜2ヶ月分が一般的です。礼金が設定されているかどうかは、初期費用の総額に直接影響するため、物件選びの際の重要な比較ポイントの一つになります。

【注意点】

礼金は交渉の余地がある場合があります。特に、長期間の契約を希望する場合や、企業の信用力が高い場合など、交渉次第で減額や免除に応じてもらえる可能性もゼロではありません。ただし、人気物件の場合は交渉が難しいことが多いため、過度な期待は禁物です。

③ 仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内見の手配、契約条件の交渉、契約書の作成といった仲介業務を行った不動産会社に対して支払う成功報酬です。

この手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められており、不当に高額な請求をされることはありません。

【相場】

法律で定められた上限は、「月額賃料の1ヶ月分 + 消費税」です。ほとんどの不動産会社が、この上限額を手数料として設定しています。例えば、月額賃料が50万円のオフィスであれば、仲介手数料は50万円+消費税5万円=55万円となります。

【注意点】

仲介手数料は、あくまで契約が成立した場合にのみ発生する費用です。物件の内見や相談をしただけでは、支払う必要はありません。また、貸主と借主の双方が合意すれば、手数料の負担割合を変更することも理論上は可能ですが、実務上は借主が100%負担するケースがほとんどです。

④ 前家賃(日割り家賃含む)

前家賃とは、入居する月の賃料を契約時に前払いで支払うものです。通常、賃料は「当月分を前月末までに支払う」というサイクルであるため、契約時点では翌月分の賃料を支払うことになります。

【相場】

基本的には月額賃料の1ヶ月分です。ただし、入居日が月の途中の場合、その月の賃料は日割りで計算されます。

- 月の初日(1日)から入居する場合: 当月分の賃料1ヶ月分を支払います。

- 月の途中から入居する場合: 入居日から月末までの日割り賃料と、その翌月分の賃料1ヶ月分を合算して支払うのが一般的です。

【具体例】

月額賃料30万円のオフィスを、4月15日に入居する契約で締結する場合(4月は30日とする)

- 4月分の日割り家賃: 30万円 ÷ 30日 × 16日間(15日〜30日) = 16万円

- 5月分の前家賃: 30万円

- 契約時に支払う合計: 16万円 + 30万円 = 46万円

このように、契約日と入居日によっては、賃料として最大で2ヶ月分に近い金額が必要になるケースもあります。

⑤ 共益費・管理費

共益費(または管理費)は、オフィスの専有部分ではなく、廊下、エレベーター、トイレ、給湯室といった共用部分の清掃、光熱費、設備の維持管理、ビルの警備などに充てられる費用です。

賃料とは別に毎月発生する固定費であり、初期費用としては、前家賃と同様に入居月分(日割り含む)と翌月分を契約時に支払うのが一般的です。

【相場】

共益費の金額は、ビルのグレードや規模、サービスの充実度によって大きく異なります。一般的には、月額賃料の10%〜20%程度が目安ですが、坪単価(例:坪あたり1,500円など)で設定されている場合もあります。賃料が安く見えても共益費が高いケースもあるため、物件を比較する際は、必ず「賃料と共益費を合算した月額コスト」で判断することが重要です。

【注意点】

共益費にどこまでのサービスが含まれているのかを契約前に確認しましょう。例えば、共用トイレのトイレットペーパー代や、ビル全体の空調費用が含まれているかなど、詳細を確認しておくことで、入居後の思わぬ出費を防げます。

⑥ 火災保険料

火災保険は、火災や水漏れ、盗難などの偶発的な事故によって、自社の設備や什器、商品などに損害が出た場合や、貸主または他のテナントに対して損害賠償責任を負った場合に備えるための保険です。

賃貸借契約において、ほとんどの場合で加入が義務付けられています。これは、万が一の際にテナントが損害を賠償できず、貸主が大きな損失を被るリスクを回避するためです。

【相場】

年間で2万円〜5万円程度が相場です。補償内容やオフィスの広さ、事業内容によって保険料は変動します。不動産会社が指定する保険に加入するのが一般的ですが、自分で保険会社を選べる場合もあります。

【注意点】

補償内容をしっかり確認することが大切です。自社の事業内容(高価な機材を扱うなど)に合わせて、十分な補償が受けられるプランになっているかを確認しましょう。

⑦ 保証会社の利用料

近年、連帯保証人の代わりに「保証会社(家賃保証会社)」の利用を必須とするオフィス物件が非常に増えています。保証会社は、テナントが万が一賃料を滞納した場合に、貸主に代わって賃料を立て替えて支払うサービスを提供します。

貸主にとっては賃料回収のリスクを大幅に軽減できるため、特に新規設立の法人やスタートアップ企業に対しては、保証会社の利用を契約の条件とすることが一般的です。

【相場】

保証会社に支払う利用料(保証委託料)は、主に2つの費用で構成されます。

- 初回保証料: 契約時に支払う費用で、月額総賃料(賃料+共益費)の50%〜100%(1ヶ月分)が相場です。

- 年間更新料: 1年ごとに支払う更新料で、1万円〜数万円の定額か、月額総賃料の10%〜30%程度が相場です。

【注意点】

保証会社の利用は、テナントにとっては追加のコストとなりますが、一方で連帯保証人を探す手間が省けるというメリットもあります。どの保証会社を利用するかは貸主や管理会社によって指定されているため、テナント側で選ぶことはできません。

⑧ 鍵交換費用

鍵交換費用は、入居時に新しい鍵に交換するための費用です。前のテナントが合鍵を持っている可能性など、防犯上のリスクをなくすために、入居者の入れ替わりのタイミングで実施するのが一般的です。

【相場】

1.5万円〜3万円程度が相場です。ただし、セキュリティレベルの高い特殊な鍵(ディンプルキーなど)の場合は、5万円以上かかることもあります。この費用は、原則として新しい入居者が負担します。

【注意点】

契約書に「鍵交換費用は借主負担」と明記されているかを確認しましょう。また、入居後に自分で鍵を交換したい場合でも、事前に貸主や管理会社の許可が必要となるため注意が必要です。

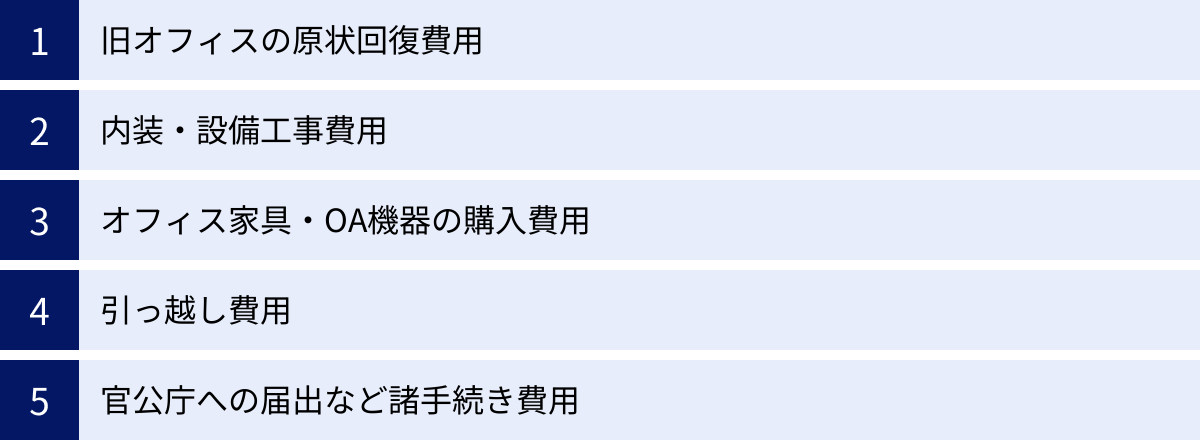

初期費用だけじゃない!オフィス移転で別途かかる費用

オフィスの賃貸契約時に支払う初期費用は、移転プロジェクト全体の支出のほんの一部に過ぎません。多くの企業が見落としがちなのが、契約そのものとは別に発生するさまざまな費用です。これらの「別途かかる費用」を予算に組み込んでおかないと、資金計画が大幅に狂ってしまう可能性があります。ここでは、オフィス移転に伴い発生する契約初期費用以外のコストについて詳しく見ていきましょう。

旧オフィスの原状回復費用

現在オフィスを借りている場合、退去する際には「原状回復」の義務が発生します。これは、借りていた空間を契約書で定められた状態(多くは入居時の状態)に戻すことで、そのための工事費用は原則として退去するテナントが負担します。

この原状回復費用は、オフィス移転における隠れた高額出費となりがちです。特に、壁の設置や間取りの変更など、大掛かりな内装工事を行っていた場合は、その撤去費用もかさみます。

【相場】

原状回復費用の相場は、オフィスの仕様や工事の範囲によって大きく異なりますが、一般的には以下が目安とされています。

- 小〜中規模オフィス(〜50坪): 坪単価 3万円〜7万円

- 大規模オフィス(50坪〜): 坪単価 5万円〜15万円以上

例えば、30坪のオフィスであれば、90万円〜210万円程度の費用がかかる可能性があると見積もっておく必要があります。

【注意点】

原状回復の範囲は、賃貸借契約書に詳しく定められています。どこまでを元の状態に戻す必要があるのか、「A工事」「B工事」「C工事」といった工事区分を理解し、貸主との間で認識の齟齬がないか事前に確認することが極めて重要です。一般的に、原状回復は貸主が指定する業者(B工事)が行うため、テナント側で業者を選んで費用を抑えることは難しいケースが多いです。

内装・設備工事費用

新しいオフィスを自社の働きやすい環境に整えるためには、内装や設備の工事が不可欠です。この費用は、どのようなオフィスにしたいかによって青天井になる可能性があり、移転費用の中でも特に大きなウェイトを占めます。

設計・デザイン費用

企業のブランドイメージを体現したり、従業員の生産性や満足度を高めるオフィス空間を実現したりするためには、プロの設計事務所やデザイン会社への依頼が必要になります。

- 目的: 機能的なレイアウトの作成、企業理念を反映したデザインの具体化、法規制(建築基準法、消防法など)の遵守。

- 相場: 一般的に、総工事費の10%〜15%が目安とされています。また、坪単価で料金設定をしている会社もあります。デザインの凝り具合や設計の複雑さによって費用は大きく変動します。

内装工事費用

設計図面をもとに、実際に空間を作り上げていく工事です。壁の造作、床材の変更、天井の塗装、会議室や役員室の設置などが含まれます。

- 工事内容: 間仕切り(パーテーション)設置、壁紙・カーペットの張り替え、塗装、造作家具の製作など。

- 相場: 内装のグレードによって大きく変わりますが、坪単価 10万円〜30万円程度が一般的な目安です。デザイン性の高いオフィスや、使用する素材にこだわる場合は、坪単価50万円以上になることもあります。

電気・電話・LAN工事費用

現代のオフィスに必須のインフラを整備する工事です。業務をスムーズに開始するためには、入居前に完了させておく必要があります。

- 工事内容:

- 電気工事: コンセントの増設、照明器具の設置・交換、専用回路の設置。

- 電話工事: ビジネスフォンの設置、電話回線の引き込み。

- LAN工事: インターネット回線の引き込み、Wi-Fi環境の構築、サーバーラックの設置、社内ネットワークの配線。

- 相場: オフィスの規模や配線の複雑さ、設置する機器の数によって大きく異なりますが、数十万円から数百万円かかることも珍しくありません。専門の業者に依頼する必要があるため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

オフィス家具・OA機器の購入費用

新しいオフィスの規模やレイアウトに合わせて、オフィス家具やOA(Office Automation)機器を新たに購入または買い替える費用も必要です。

- 主な品目:

- オフィス家具: デスク、チェア、キャビネット、会議用テーブル、応接セット、パーテーションなど。

- OA機器: パソコン、モニター、複合機(コピー/FAX/スキャナ)、ビジネスフォン、プロジェクター、シュレッダーなど。

- 相場: 従業員一人あたりにかかる費用で考えると、15万円〜30万円程度が目安となります。例えば、20名の従業員がいる場合、300万円〜600万円の予算が必要になる可能性があります。コストを抑えるためには、既存の家具を流用したり、中古品やリースを活用したりする方法もあります(後述)。

引っ越し費用

旧オフィスから新オフィスへ、書類や機材、家具などを運搬するための費用です。

- 費用の変動要因:

- 荷物の量: 運搬する物量に比例して費用は増加します。

- 移動距離: 旧オフィスと新オフィスの距離。

- 作業員の人数: 荷物の量や作業の難易度によって必要な人数が変わります。

- 時期: 3月〜4月の繁忙期は料金が高騰する傾向があります。

- オプションサービス: 梱包・開梱サービス、不用品の廃棄処分、精密機器の専門輸送などを依頼すると追加料金が発生します。

- 相場: 従業員一人あたり2万円〜5万円程度が目安ですが、条件によって大きく変動するため、必ず複数の引っ越し業者から相見積もりを取りましょう。

官公庁への届出など諸手続き費用

オフィスの所在地(本店または支店)を移転した場合、法務局への登記変更をはじめ、さまざまな行政手続きが必要になります。これらの手続きには、手数料や専門家への報酬が発生します。

| 手続きの種類 | 提出先 | 主な費用 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 本店移転登記 | 法務局 | 登録免許税 3万円〜6万円 + 司法書士報酬 5万円〜10万円 | 会社の住所変更を登記する手続き。管轄内移転か管轄外移転かで税額が変わる。 |

| 税務関連の届出 | 税務署、都道府県税事務所、市町村役場 | 報酬を依頼する場合、行政書士報酬など | 異動届出書などを提出。 |

| 社会保険・労働保険関連の届出 | 年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク | 報酬を依頼する場合、社労士報酬など | 事業所の所在地変更届などを提出。 |

| その他許認可の変更 | 各管轄省庁 | 手数料、行政書士報酬など | 建設業や古物商など、許認可が必要な事業の場合、住所変更の届出が必要。 |

これらの手続きは専門知識を要するため、司法書士や行政書士、社会保険労務士といった専門家に依頼するのが一般的です。その場合、手数料に加えて専門家への報酬も予算に含めておく必要があります。

このように、オフィス移転は、物件の契約金だけでなく、旧オフィスの撤去から新オフィスの構築、移転作業、行政手続きに至るまで、多岐にわたる費用が発生する一大プロジェクトです。全体の資金計画を立てる際には、これらの「別途かかる費用」を漏れなくリストアップし、余裕を持った予算を確保することが成功の鍵となります。

【規模別】賃貸オフィスの初期費用シミュレーション

これまでに解説した初期費用の内訳を踏まえ、ここでは具体的なオフィス規模別に初期費用のシミュレーションを行います。自社の規模に近いケースを参考に、どのくらいの資金を準備すべきかイメージを掴んでみましょう。

【シミュレーションの前提条件】

- エリア: 東京都内の一般的なビジネスエリアを想定

- 敷金・保証金: 賃料の6ヶ月分

- 礼金: 賃料の1ヶ月分

- 仲介手数料: 賃料の1ヶ月分 + 消費税

- 保証会社利用料: 月額総賃料(賃料+共益費)の1ヶ月分

- 入居日: 月の初日(1日)とし、前家賃は1ヶ月分とする

- その他: 火災保険料、鍵交換費用は固定額で計上

※注意点

このシミュレーションは、あくまで一般的なモデルケースです。実際の初期費用は、物件の立地、築年数、グレード、契約条件によって大きく変動します。また、ここでの計算には、前章で解説した「内装工事費」「原状回復費」「引っ越し費用」などは含まれていません。あくまで「物件契約時にかかる費用」の目安として参考にしてください。

10坪(〜5名程度)のオフィスのケース

スタートアップ企業や少人数のサテライトオフィスを想定したケースです。比較的コンパクトな規模で、コストを抑えたいニーズが高い層です。

- 想定賃料: 20万円/月

- 想定共益費: 3万円/月 (坪単価3,000円)

| 費用項目 | 計算式 | 金額 |

|---|---|---|

| ① 敷金・保証金 | 賃料 20万円 × 6ヶ月分 | 120万円 |

| ② 礼金 | 賃料 20万円 × 1ヶ月分 | 20万円 |

| ③ 仲介手数料 | (賃料 20万円 × 1ヶ月分) + 消費税10% | 22万円 |

| ④ 前家賃 | 賃料 20万円 × 1ヶ月分 | 20万円 |

| ⑤ 前共益費 | 共益費 3万円 × 1ヶ月分 | 3万円 |

| ⑥ 火災保険料 | (想定) | 2万円 |

| ⑦ 保証会社利用料 | (賃料 20万円 + 共益費 3万円) × 1ヶ月分 | 23万円 |

| ⑧ 鍵交換費用 | (想定) | 2万円 |

| 【初期費用 合計】 | 212万円 |

【分析】

月々の支払いが23万円(賃料+共益費)のオフィスでも、契約時の初期費用として200万円を超える資金が必要になります。これは月額総賃料の約9.2ヶ月分に相当します。この金額に加えて、内装工事や家具購入、引っ越しなどの費用が数十万〜百数十万円単位で上乗せされることを想定しておく必要があります。

30坪(〜15名程度)のオフィスのケース

事業が軌道に乗り、従業員が増えてきた中小企業を想定した、最も一般的な規模のケースです。会議室やリフレッシュスペースなども確保できる広さです。

- 想定賃料: 60万円/月

- 想定共益費: 12万円/月 (坪単価4,000円)

| 費用項目 | 計算式 | 金額 |

|---|---|---|

| ① 敷金・保証金 | 賃料 60万円 × 6ヶ月分 | 360万円 |

| ② 礼金 | 賃料 60万円 × 1ヶ月分 | 60万円 |

| ③ 仲介手数料 | (賃料 60万円 × 1ヶ月分) + 消費税10% | 66万円 |

| ④ 前家賃 | 賃料 60万円 × 1ヶ月分 | 60万円 |

| ⑤ 前共益費 | 共益費 12万円 × 1ヶ月分 | 12万円 |

| ⑥ 火災保険料 | (想定) | 3万円 |

| ⑦ 保証会社利用料 | (賃料 60万円 + 共益費 12万円) × 1ヶ月分 | 72万円 |

| ⑧ 鍵交換費用 | (想定) | 2.5万円 |

| 【初期費用 合計】 | 635.5万円 |

【分析】

30坪規模になると、初期費用は600万円を超え、事業にとって非常に大きな投資となります。これは月額総賃料(72万円)の約8.8ヶ月分です。敷金・保証金だけで360万円と、総額の半分以上を占めていることがわかります。この規模のオフィスでは、内装工事にも相応の費用がかかるため、移転プロジェクト全体の予算は1,000万円を超えることも十分に考えられます。余裕を持った資金調達計画が不可欠です。

50坪(〜25名程度)のオフィスのケース

さらなる事業拡大を目指す成長企業や、ある程度の規模を持つ中堅企業を想定したケースです。複数の会議室や広い執務スペースを確保でき、企業の顔としての役割も期待されるオフィスです。

- 想定賃料: 125万円/月

- 想定共益費: 25万円/月 (坪単価5,000円)

| 費用項目 | 計算式 | 金額 |

|---|---|---|

| ① 敷金・保証金 | 賃料 125万円 × 6ヶ月分 | 750万円 |

| ② 礼金 | 賃料 125万円 × 1ヶ月分 | 125万円 |

| ③ 仲介手数料 | (賃料 125万円 × 1ヶ月分) + 消費税10% | 137.5万円 |

| ④ 前家賃 | 賃料 125万円 × 1ヶ月分 | 125万円 |

| ⑤ 前共益費 | 共益費 25万円 × 1ヶ月分 | 25万円 |

| ⑥ 火災保険料 | (想定) | 4万円 |

| ⑦ 保証会社利用料 | (賃料 125万円 + 共益費 25万円) × 1ヶ月分 | 150万円 |

| ⑧ 鍵交換費用 | (想定) | 3万円 |

| 【初期費用 合計】 | 1,319.5万円 |

【分析】

50坪規模のオフィスになると、契約時の初期費用だけで1,300万円を超える高額な出費となります。これは月額総賃料(150万円)の約8.8ヶ月分です。敷金・保証金は750万円にも上り、企業のキャッシュフローに大きな影響を与えます。このレベルの移転プロジェクトでは、内装デザインにもこだわり、ブランディングを強化するケースが多いため、内装工事費や家具購入費も高額になる傾向があります。移転全体の総予算は2,000万円以上になることも想定し、周到な財務戦略が求められます。

これらのシミュレーションからわかるように、オフィスの賃貸契約は、企業の財務状況に直結する重要な経営判断です。自社の事業計画や資金状況と照らし合わせ、どの規模のオフィスが最適か、そしてそれに伴う初期費用を十分に賄えるかを慎重に検討することが、移転を成功させるための第一歩です。

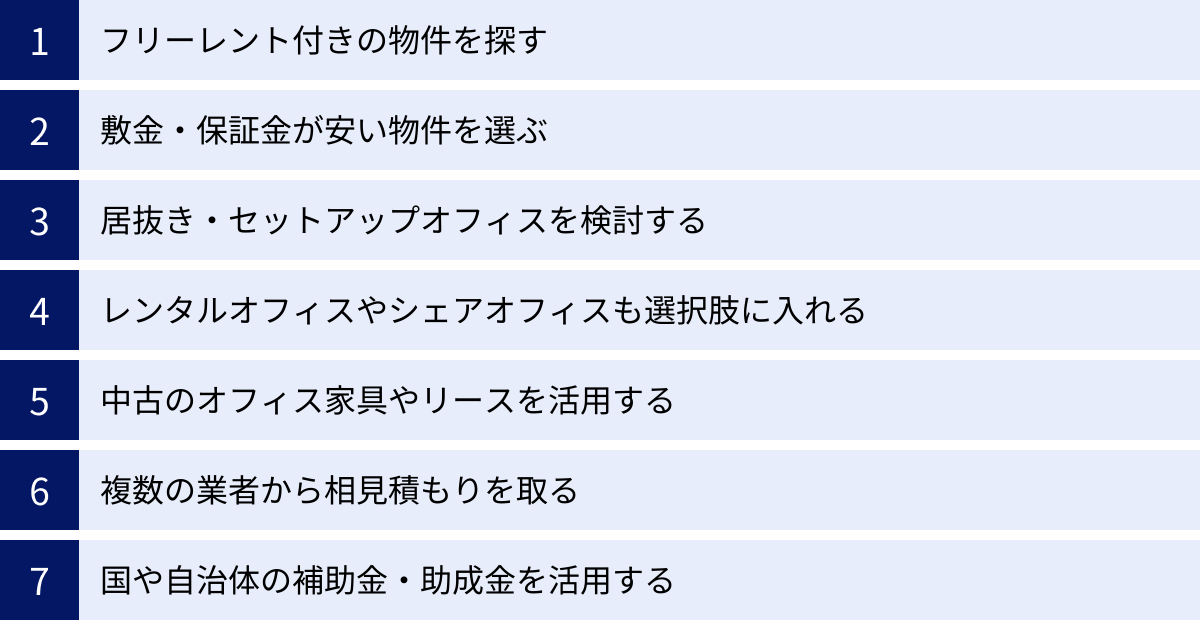

賃貸オフィスの初期費用を安く抑える7つの方法

シミュレーションで見たように、賃貸オフィスの初期費用は非常に高額です。しかし、工夫次第でこの負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、初期費用を賢く抑えるための7つの具体的な方法をご紹介します。これらの選択肢を検討することで、浮いた資金を事業の成長投資に回すことができます。

① フリーレント付きの物件を探す

フリーレントとは、契約開始後、一定期間の賃料が無料になる契約形態のことです。例えば「フリーレント3ヶ月」という物件であれば、入居後3ヶ月間の賃料が発生しません。

【メリット】

最大のメリットは、初期費用の直接的な削減です。通常、契約時には前家賃(1ヶ月分、場合によっては日割り分も)を支払う必要がありますが、フリーレントが付いていればこれが不要になります。また、入居後の数ヶ月間、賃料負担がないため、その間に内装工事や引越しの費用を捻出したり、事業の運転資金に余裕を持たせたりできます。旧オフィスと新オフィスの契約期間が重なる「二重家賃」の負担を軽減する効果もあります。

【注意点】

フリーレント付きの物件には、「短期解約違約金」が設定されていることがほとんどです。これは「最低〇年間は契約を継続すること」を条件に賃料を免除するもので、契約期間内に解約した場合は、免除された賃料分を違約金として支払わなければならない、という特約です。契約する際には、最低契約期間と違約金の条件を必ず確認しましょう。

② 敷金・保証金が安い物件を選ぶ

初期費用総額の大部分を占める敷金・保証金を抑えることは、コスト削減に最も効果的です。敷金・保証金の相場は賃料の6〜12ヶ月分ですが、中には「敷金3ヶ月」といった条件の良い物件も存在します。

【探し方のポイント】

- 築年数が経過したビル: 新築や築浅のビルに比べて、敷金・保証金が低めに設定されている傾向があります。

- 都心から少し離れたエリア: 一等地にこだわらず、少しエリアを広げて探すことで、好条件の物件が見つかることがあります。

- 貸主の事情: 長期間空室が続いている物件など、貸主が早くテナントを決めたいと考えている場合、交渉に応じてくれる可能性があります。

【注意点】

敷金・保証金が相場より著しく安い場合は、その理由を確認することが重要です。単に古い、立地が悪いというだけでなく、設備に問題があったり、管理体制に不安があったりする可能性もゼロではありません。内見時にしっかりと物件の状態をチェックしましょう。

③ 居抜き・セットアップオフィスを検討する

内装工事費は、初期費用とは別に発生する大きなコストです。この工事費を大幅に削減できる選択肢が、「居抜きオフィス」と「セットアップオフィス」です。

- 居抜きオフィス: 前のテナントが使用していた内装、設備、什器などをそのまま引き継いで入居できる物件です。壁や床、会議室などがすでに出来上がっているため、内装工事費をほぼゼロに抑えることも可能です。

- セットアップオフィス: 貸主側が、あらかじめ基本的な内装(受付、会議室など)やオフィス家具(デスク、チェアなど)を設置した状態で貸し出す物件です。入居企業はPCなどを持ち込むだけで、すぐに業務を開始できます。

【メリット・デメリットの比較】

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 居抜きオフィス | ・内装工事費と原状回復費を大幅に削減できる ・入居までの期間が短い |

・レイアウトの自由度が低い ・デザインが自社のイメージと合わない場合がある ・設備の老朽化や故障のリスクがある |

| セットアップオフィス | ・内装工事費・家具購入費を削減できる ・デザイン性が高く、即入居可能 ・移転の手間が少ない |

・通常のオフィスより賃料が割高な傾向 ・家具やレイアウトの選択肢がない ・物件数がまだ限られている |

自社のこだわりや予算に合わせて、これらのオフィスタイプを検討することで、移転全体のトータルコストを大きく圧縮できます。

④ レンタルオフィスやシェアオフィスも選択肢に入れる

起業直後や数名規模のチームの場合、必ずしも一般の賃貸オフィスにこだわる必要はありません。レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースといった選択肢も有効です。

【メリット】

これらのサービスオフィスは、敷金・礼金が不要な場合が多く、初期費用を劇的に抑えることができます。月額利用料に光熱費やインターネット通信費、オフィス家具の利用料などが含まれている「オールインクルーシブ」の料金体系が一般的で、コスト管理がしやすいのも魅力です。契約期間も1ヶ月単位など柔軟性が高く、事業の成長に合わせて手軽に拡張・移転ができます。

【注意点】

プライバシーの確保が難しかったり、個室が狭かったりする場合があります。また、法人登記や許認可の取得に制限がある場合もあるため、契約前に確認が必要です。長期的に見ると、一般賃貸オフィスより坪単価あたりのコストが割高になる可能性もあります。

⑤ 中古のオフィス家具やリースを活用する

新品のオフィス家具やOA機器を揃えると、数百万円単位の出費になります。この費用を抑えるには、中古品(リユース品)の活用やリース契約が効果的です。

- 中古オフィス家具: 専門の販売店では、状態の良い高品質なブランド家具が、新品の半額以下で手に入ることがあります。

- リース契約: 複合機やビジネスフォン、PCなどは、購入する代わりにリース契約を結ぶことで、初期の購入費用をなくし、月々の定額料金で利用できます。保守サービスが含まれていることも多く、管理の手間も省けます。

これらの方法を組み合わせることで、家具・什器関連の初期投資を50%以上削減することも可能です。

⑥ 複数の業者から相見積もりを取る

オフィス移転では、不動産会社以外にも、内装工事業者、引っ越し業者、通信工事業者など、多くのパートナー企業と関わることになります。これらの業者を選定する際には、必ず複数の企業から見積もり(相見積もり)を取得し、比較検討することが鉄則です。

価格だけを比較するのではなく、サービスの内容、実績、担当者の対応などを総合的に評価することが重要です。例えば、内装工事では、提案されるデザインや使用する素材、工期の長さも比較の対象となります。相見積もりを取ることで、適正な市場価格を把握でき、不当に高い費用を支払うリスクを避けられます。

⑦ 国や自治体の補助金・助成金を活用する

企業のオフィス移転や設備投資を支援するための、国や地方自治体の補助金・助成金制度が存在します。これらの制度をうまく活用できれば、大きなコスト削減につながります。

【補助金・助成金の例】

- 創業支援: 新たに事業を始める創業者を対象に、事務所の賃借料の一部を補助する制度。

- 地方移転促進: 東京23区から地方へ本社機能を移転する企業に対する補助金(地方創生移転支援事業など)。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進: ITツールやシステムの導入を支援する補助金(IT導入補助金など)。

- 雇用促進: 新たな雇用を生み出す企業への助成金。

【探し方】

これらの情報は、中小企業庁のウェブサイトや、中小企業基盤整備機構が運営する情報サイト「J-Net21」、各都道府県や市区町村のウェブサイトなどで確認できます。公募期間や対象要件が細かく定められているため、自社が活用できる制度がないか、こまめに情報をチェックすることをおすすめします。

これらの7つの方法を戦略的に組み合わせることで、オフィス移転の初期費用は大きく変わります。自社の状況や優先順位を明確にし、どの方法が最も効果的かを見極めることが、賢いコストコントロールの鍵となります。

初期費用を支払うタイミングと注意点

無事に物件が決まり、いよいよ契約という段階で、最後の関門となるのが初期費用の支払いです。ここでは、支払いの具体的なタイミングと、契約時に特に注意すべきポイントについて解説します。高額な金銭が動く重要なプロセスですので、細心の注意を払って進めましょう。

支払いは契約時に一括が基本

賃貸オフィスの初期費用は、賃貸借契約を締結する日、またはその数日前までに、指定された銀行口座へ一括で振り込むのが一般的です。分割払いに応じてもらえるケースはほとんどありません。

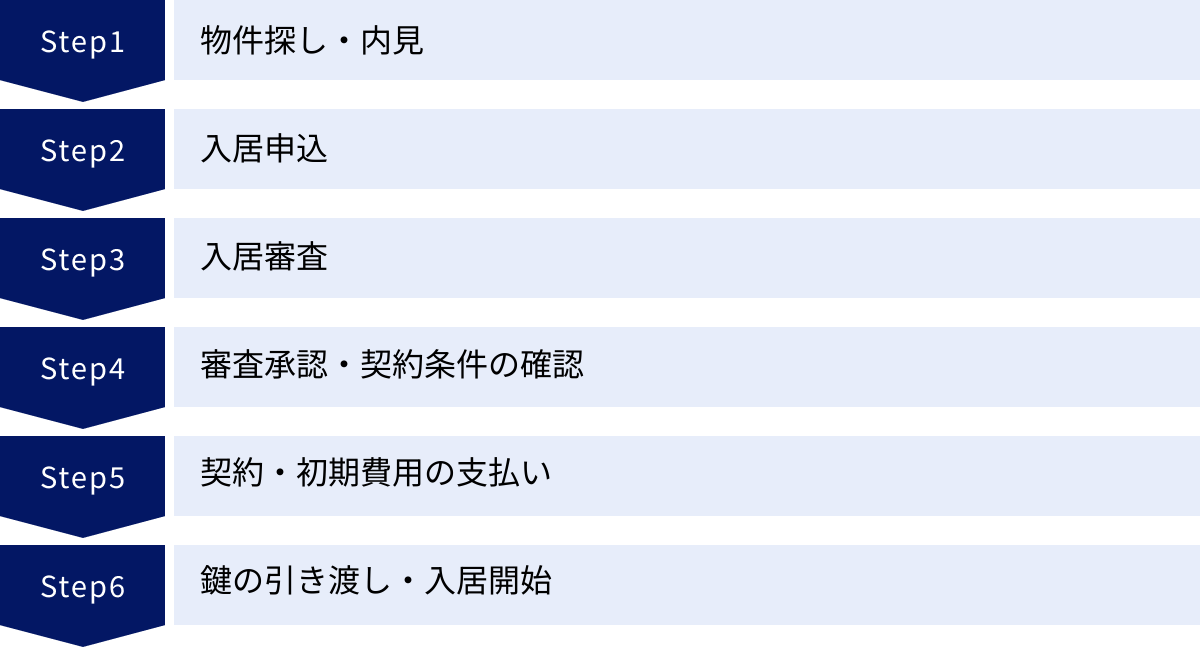

オフィス探しの一般的な流れと支払いのタイミングは以下のようになります。

- 物件探し・内見: 希望条件に合う物件を探し、実際に内見する。

- 入居申込: 気に入った物件が見つかったら、不動産会社を通じて「入居申込書」を提出する。この段階で、企業の概要や財務状況を示す書類(会社謄本、決算書など)の提出を求められる。

- 入居審査: 貸主と保証会社が、提出された書類をもとに入居審査を行う。審査には数日から1週間程度かかる。

- 審査承認・契約条件の確認: 審査に通ったら、契約日や入居日、最終的な契約条件を確認・調整する。このタイミングで、初期費用の請求書が発行される。

- 契約・初期費用の支払い: 不動産会社の事務所などで、重要事項説明を受け、賃貸借契約書に署名・捺印する。この契約日までに、請求された初期費用全額の支払いを完了させておく必要があります。

- 鍵の引き渡し・入居開始: 契約と支払いが完了したら、晴れて鍵が引き渡され、入居可能となります。

このように、申し込みから契約まではスピーディーに進むことが多いため、物件探しと並行して、初期費用の支払いに充てる資金の準備も進めておくことが非常に重要です。いざ良い物件が見つかっても、資金が準備できていなければ、他の企業に先を越されてしまう可能性があります。

保証金の償却について確認する

初期費用の内訳で触れた「敷金・保証金」は、原則として退去時に返還される預託金です。しかし、契約内容によっては「償却」という特約が付いている場合があります。これは、預けた保証金の一部が、理由の如何を問わず返還されないことを意味し、テナントにとっては実質的なコストとなります。償却には主に2つの種類があります。

- 解約時償却(通常償却): 契約期間の満了や中途解約に関わらず、退去時に保証金の一定割合(例: 10%〜20%)が差し引かれるものです。これは、原状回復費用とは別に、物件の経年劣化や価値減少を補填する目的で設定されることが多いです。

- 例: 保証金1,000万円、償却20%の契約の場合、退去時に最低でも200万円は返還されません。

- 違約償却(中途解約ペナルティ): 契約書で定められた期間内(例: 2年以内など)に解約した場合に、ペナルティとして保証金の一定割合が追加で償却されるものです。

- 例: 保証金1,000万円、中途解約時の違約償却が賃料の3ヶ月分、という契約の場合、早期に解約すると多額のペナルティが発生します。

保証金の償却は、企業のキャッシュフローに直接影響を与える非常に重要な項目です。契約書にサインする前に、必ず以下の点を確認しましょう。

- 償却の有無: そもそも償却の特約があるかないか。

- 償却率: 退去時に何パーセントが償却されるのか。

- 償却のタイミング: いつ償却が適用されるのか(解約時か、契約更新時か)。

- 違約金の有無: 短期解約に関するペナルティの条件。

これらの条件は、物件の収益性を左右する重要な要素であり、貸主との交渉のポイントにもなり得ます。

契約書の内容を隅々までチェックする

賃貸借契約書は、貸主と借主の権利と義務を定めた、法的な効力を持つ非常に重要な書類です。一度署名・捺印してしまうと、その内容に同意したことになり、後から「知らなかった」では済まされません。高額な初期費用を支払う前に、契約書の内容を隅々まで読み込み、理解することが不可欠です。

特に、以下の項目は重点的にチェックしましょう。

- 契約期間と更新条件: 契約は何年間か。更新は自動更新か、合意更新か。更新料は発生するか。

- 解約予告期間: 退去する場合、何ヶ月前に貸主に通知する必要があるか。オフィス賃貸では「6ヶ月前予告」が一般的です。

- 原状回復の範囲と工事区分: どこまでを入居前の状態に戻す義務があるか。工事の区分(A工事/B工事/C工事)が明確に定義されているか。

- 使用目的・禁止事項: 契約したオフィスをどのような目的で使用できるか。看板の設置や営業時間の制限など、禁止されている行為はないか。

- 修繕義務の範囲: 設備が故障した場合、どちらの負担で修繕するのか。

- 賃料の改定: 契約期間中に賃料が改定される可能性や、その条件について記載があるか。

- 特約事項: 上記以外の特別な約束事が記載されている項目。償却や違約金など、借主にとって不利な条件が含まれていることが多いので、特に注意深く読む必要があります。

契約書に少しでも不明な点や疑問があれば、決して曖昧なままにせず、不動産会社の担当者に納得がいくまで質問しましょう。必要であれば、弁護士などの法律専門家に契約書のリーガルチェックを依頼することも、将来のトラブルを未然に防ぐための有効な手段です。

オフィス移転は、企業にとって大きな一歩です。その最終段階である契約と支払いを慎重に行うことが、新しいオフィスでの成功の礎となります。