企業の成長や事業戦略において、オフィスの選択は極めて重要な意思決定の一つです。数あるオフィス形態の中でも、「賃貸オフィス」は、独自の空間を確保し、企業のブランドイメージや文化を体現するための伝統的かつ王道な選択肢として位置づけられています。しかし、その自由度の高さと引き換えに、初期費用や運営の手間といった側面も持ち合わせています。

この記事では、賃貸オフィスの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、レンタルオフィスをはじめとする他のオフィス形態との詳細な比較、契約から入居までの具体的な流れ、そして費用や物件選びのポイントまで、網羅的に解説します。自社のステージやビジョンに最適なオフィス環境を構築するための一助となれば幸いです。

目次

賃貸オフィスとは

賃貸オフィスとは、ビルの一室やフロア、あるいは一棟全体を、貸主(オーナー)と借主(企業)が「賃貸借契約」を結んで借りる形態のオフィスを指します。一般的に「事務所」や「オフィス」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、この賃貸オフィスです。

最大の特徴は、契約した空間を自社専用のスペースとして完全に専有できる点にあります。これにより、内装やレイアウトを自社の理念や働き方に合わせて自由に設計でき、独自のオフィス環境を構築できます。受付や会議室、執務スペース、リフレッシュエリアなどを思い通りに配置し、企業文化を反映した空間づくりが可能です。

他のオフィス形態、例えばレンタルオフィスやシェアオフィスが、家具や通信環境、共用サービスがあらかじめパッケージ化された「サービス利用契約」であるのに対し、賃貸オフィスは基本的に「ハコ(空間)」そのものを借りる契約です。そのため、内装工事やオフィス家具の選定、インターネット回線の敷設、電話の設置といった環境構築は、すべて借主側が主導して行う必要があります。

この「自由度の高さ」と「環境構築の責任」は、賃貸オフィスのメリットとデメリットの双方に直結する重要な要素です。

事業用の賃貸物件は、住居用の賃貸物件とは契約内容や慣習においていくつかの違いがあります。例えば、初期費用として支払う保証金(敷金)は、住居用が家賃の1〜2ヶ月分であるのに対し、事業用では6ヶ月〜12ヶ月分と高額になるのが一般的です。これは、事業の変動リスクや退去時の原状回復費用が高額になる可能性を考慮したものです。また、退去時の原状回復義務についても、事業用の方が借主の負担範囲が広く設定される傾向にあります。

賃貸オフィスは、スタートアップが成長して従業員が増え、レンタルオフィスやシェアオフィスでは手狭になったタイミングや、企業の社会的信用度を高め、ブランディングを強化したいと考えるフェーズで検討されることが多い選択肢です。中長期的な視点で安定した事業基盤を築きたい企業にとって、自社のアイデンティティを確立し、従業員の帰属意識を高めるための「城」となるのが賃貸オフィスと言えるでしょう。

賃貸オフィスのメリット6選

賃貸オフィスは、多額の初期費用や手間がかかる一方で、それを上回る多くのメリットを提供します。ここでは、企業が賃貸オフィスを選択する主な理由となる6つのメリットを、具体例を交えながら詳しく解説します。

① 内装やレイアウトの自由度が高い

賃貸オフィスの最大のメリットは、内装やレイアウトを自社の裁量で自由に設計できることです。これは、他のオフィス形態にはない、圧倒的な魅力と言えるでしょう。

企業のビジョンやカルチャーをオフィス空間に反映させることで、従業員のエンゲージメントを高め、組織としての一体感を醸成できます。例えば、以下のようなオフィス作りが可能です。

- ブランディングの徹底: コーポレートカラーを壁や什器に取り入れたり、エントランスに企業ロゴやミッションステートメントを大胆に掲示したりすることで、来訪者に対して強力なブランドイメージを発信できます。

- コミュニケーションの活性化: 部門間の壁を取り払ったオープンなレイアウトを採用し、偶発的な会話が生まれるようなカフェスペースやコラボレーションエリアを設けることで、イノベーションを促進する環境を構築できます。

- 多様な働き方への対応: 集中して作業したい従業員のための個室ブース(フォンブース)、リラックスしながらアイデアを練るためのファミレス席、立ったまま議論できるハイテーブルなど、業務内容に合わせて働く場所を選べる「ABW(Activity Based Working)」の考え方を取り入れたオフィスも実現可能です。

- 独自の福利厚生施設の設置: 小規模なジムや仮眠室、マッサージチェアを置いたリフレッシュルームなど、従業員のウェルビーイングを向上させるための独自の設備を導入することもできます。

このように、自社の働き方や目指す組織像に合わせて空間を最適化できるため、オフィスが単なる「作業場所」ではなく、企業の成長をドライブする「戦略的拠点」として機能するようになります。

ただし、注意点として、建物の構造上の制約や、ビル全体の管理規約によって、実施できる工事内容に制限がある場合もあります。例えば、耐力壁の撤去はできませんし、消防法の規定も遵守する必要があります。契約前に、どの程度の工事が可能なのかをビルオーナーや管理会社に確認することが不可欠です。

② 社会的信用を得やすく、ブランディングにつながる

独自の住所を持ち、物理的な拠点を構える賃貸オフィスは、高い社会的信用を獲得する上で非常に有利に働きます。特に、BtoB取引が中心の企業や、金融機関からの融資、優秀な人材の採用など、ステークホルダーとの関係構築においてその効果は絶大です。

なぜ賃貸オフィスが信用につながるのでしょうか。それは、事業の実態が明確であり、相応の初期投資を行って安定した経営基盤を築いていることの証左と見なされるためです。特定のビルに腰を据えて事業を営んでいるという事実は、取引先や顧客に「この会社は信頼できる」という安心感を与えます。

具体的には、以下のような場面でメリットを実感できます。

- 金融機関の評価: 融資の審査において、物理的なオフィスを持たないバーチャルオフィスなどと比較して、賃貸オフィスは事業の継続性や安定性の面で高く評価される傾向があります。

- 取引先の信頼: 大手企業との取引では、契約前の与信調査でオフィスの状況を確認されることがあります。しっかりとしたオフィスを構えていることは、信頼関係を築く上での一つの重要な要素となります。

- 人材採用: 求職者、特に経験豊富な人材は、企業の安定性や将来性を重視します。魅力的なオフィス環境は、応募者に対して「ここで働きたい」と思わせる強い動機付けとなり、採用競争において優位に立つことができます。

- 許認可の取得: 業種によっては、事業を行うための許認可の取得要件として、独立した執務スペースの確保が定められている場合があります。賃貸オフィスであれば、これらの要件を確実に満たすことができます。

さらに、オフィスの「立地」や「建物のグレード」も、企業のブランディングに大きく貢献します。例えば、丸の内や大手町といった一流ビジネス街にオフィスを構えることで、先進的で信頼性の高い企業イメージを構築しやすくなります。

③ 広いスペースを確保でき、事業拡大にも対応しやすい

企業の成長フェーズにおいて、従業員の増加は避けて通れない課題です。賃貸オフィスは、レンタルオフィスやシェアオフィスと比較して、一人当たりのスペースを広く確保しやすく、将来的な事業拡大にも柔軟に対応できるというメリットがあります。

レンタルオフィスの個室は、1名用から数名用といった小規模なものが中心であり、数十名規模になると選択肢が限られます。一方、賃貸オフィスであれば、数十坪から数百坪、場合によっては1,000坪を超えるような大規模な物件も市場に存在します。

これにより、以下のような柔軟なスペース活用が可能になります。

- 将来の増員への備え: 3年後、5年後の人員計画を見据え、あらかじめ余裕を持った広さの物件を契約することができます。移転を繰り返すコストや手間を考えれば、長期的な視点では合理的です。

- 多様な専用スペースの設置: 執務スペースだけでなく、大小さまざまな規模の会議室、役員室、応接室、サーバー室、倉庫、休憩室などを、必要に応じて自由に配置できます。これらの専用スペースは、業務の効率化やセキュリティの向上に直結します。

- 快適な労働環境の提供: 一人当たりの執務スペースを広く確保することで、圧迫感のない快適な環境を実現できます。これは、従業員の満足度や生産性の向上に寄与します。一般的に、快適なオフィス環境には一人あたり3〜4坪程度の面積が必要とされています。

事業が急拡大し、従業員数が20名、30名と増えてくると、多くの企業がレンタルオフィスから賃貸オフィスへの移転を検討し始めます。長期的な成長を見込む企業にとって、賃貸オフィスは事業のスケールに対応できる強固なプラットフォームとなります。

④ セキュリティ対策を自社でコントロールできる

情報セキュリティの重要性が高まる現代において、自社のポリシーに合わせてセキュリティレベルを自由に設計・管理できる点は、賃貸オフィスの非常に大きなメリットです。

レンタルオフィスやシェアオフィスでは、エントランスや共用部のセキュリティは運営会社に依存することになります。もちろん、一定レベルのセキュリティは確保されていますが、自社の求める基準を完全に満たせるとは限りません。

一方、賃貸オフィスでは、以下のような多層的なセキュリティ対策を自社の責任と管理下で実施できます。

- 物理的セキュリティの強化:

- 入退室管理システム: ICカードや生体認証(指紋、顔認証など)による入退室管理システムを導入し、「いつ」「誰が」出入りしたかのログを正確に管理できます。

- 監視カメラの設置: オフィスの出入り口や重要なエリアに監視カメラを設置し、不正侵入や内部不正を抑止します。

- ゾーニング: オフィス内をセキュリティレベルに応じて区分け(ゾーニング)し、役員室やサーバー室など、特定の権限を持つ者しか入れないエリアを設定できます。

- 情報セキュリティの徹底:

- 専用ネットワークの構築: 外部から隔離された自社専用のネットワーク環境を構築し、通信の盗聴やサイバー攻撃のリスクを低減できます。

- 施錠管理: 機密書類を保管するキャビネットや倉庫の施錠を徹底し、情報漏洩を防ぎます。

特に、個人情報や顧客の機密情報、知的財産などを扱う金融、医療、法律、IT関連の企業にとって、このセキュリティのコントロール性は不可欠です。プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)といった認証を取得・維持する上でも、自社で物理的セキュリティ要件を完全に満たせる賃貸オフィスは極めて有利と言えます。

⑤ 内装工事費などを資産計上できる場合がある

賃貸オフィスにかかる初期費用は高額ですが、その一部は税務上のメリットにつながる可能性があります。具体的には、内装工事費や購入したオフィス家具、OA機器などは、会社の「資産」として計上し、減価償却を通じて数年間にわたって経費化できる場合があります。

減価償却とは、高額な資産の購入費用を、その資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して費用計上する会計処理のことです。例えば、500万円の内装工事費がかかった場合、これを一括でその年の経費にするのではなく、法定耐用年数(例えば10年)にわたって毎年50万円ずつ経費として計上していきます。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 単年度の利益圧迫の回避: 多額の支出があった年に利益が大きく落ち込むのを防ぎ、安定した経営成績を示すことができます。

- 長期的な節税効果: 毎年継続して経費を計上できるため、長期的に見て法人税などの負担を軽減する効果が期待できます。

賃貸借契約に関連して資産計上できる主な項目には、「建物附属設備」(内装、電気設備、空調設備など)や「器具備品」(デスク、椅子、PCなど)があります。また、賃貸借契約時に支払う保証金(敷金)のうち、返還されない部分(償却分)を「長期前払費用」として資産計上し、契約期間にわたって償却することも一般的です。

ただし、これらの会計処理や税務処理は専門的な知識を要します。どの費用がどの勘定科目に該当し、耐用年数が何年になるかなど、複雑な判断が伴います。そのため、実際に処理を行う際は、必ず税理士や会計士といった専門家に相談することが重要です。

⑥ 法人登記ができる

賃貸オフィスは、事業の本拠地として公的に認められるため、問題なく法人登記の住所として使用できます。これは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、他のオフィス形態と比較すると重要なメリットです。

例えば、バーチャルオフィスでも法人登記は可能ですが、業種によっては許認可が下りないケースがあります(例:士業、古物商、人材派遣業など)。また、シェアオフィスの一部では、契約プランによって法人登記が認められていない場合もあります。

その点、賃貸オフィスは物理的な実体を持つ独立した事業所であるため、あらゆる業種において法人登記の住所として法的な要件を満たします。会社の登記簿謄本に記載される本店所在地が、実際の事業活動を行っている場所と一致していることは、前述の「社会的信用」の基盤となります。

この登記上の信頼性は、単なる手続き上の問題に留まりません。ウェブサイトや名刺に記載された住所が、しっかりとしたオフィスビルのものであることは、企業としての信頼性や安定性を内外に示す上で、静かながらも強力なメッセージとなるのです。

賃貸オフィスのデメリット5選

多くのメリットがある一方で、賃貸オフィスには慎重に検討すべきデメリットも存在します。特に、費用面や時間的な制約は、企業の体力や事業計画に大きな影響を与える可能性があります。ここでは、主な5つのデメリットとその対策について解説します。

① 初期費用が高額になりやすい

賃貸オイスの契約時に直面する最大のハードルが、高額な初期費用です。レンタルオフィスが比較的少ない初期投資で始められるのに対し、賃貸オフィスは賃料の何倍もの資金を準備する必要があります。

主な初期費用の内訳は以下の通りです。

- 保証金(敷金): 賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場です。これは、家賃滞納や退去時の原状回復費用に備えるための預け金で、退去時に精算されて返還されますが、契約時には大きなキャッシュアウトとなります。

- 礼金: 賃料の0ヶ月〜2ヶ月分が相場で、貸主への謝礼金として支払うものであり、返還されません。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料で、賃料の1ヶ月分+消費税が上限です。

- 前家賃: 契約した月の家賃を前払いで支払います。

- 火災保険料: 万が一に備え、加入が義務付けられている場合がほとんどです。

これらを合計すると、不動産契約だけで賃料の10ヶ月分以上の資金が必要になることも珍しくありません。例えば、月額賃料80万円のオフィスの場合、保証金(10ヶ月分)800万円、礼金(1ヶ月分)80万円、仲介手数料88万円、前家賃80万円を合わせると、合計で1,048万円もの費用がかかる計算になります。

これに加えて、後述する内装工事費やオフィス家具の購入費も必要となるため、総額はさらに膨れ上がります。

【対策】

- 敷金・礼金が安い物件を探す: いわゆる「ゼロゼロ物件」や、保証金が3ヶ月分程度と低めに設定されている物件も存在します。

- フリーレント付き物件を狙う: 契約後の一定期間(1ヶ月〜6ヶ月程度)、賃料が無料になる「フリーレント」が付いた物件を選ぶことで、初期の負担を軽減できます。フリーレント期間中に内装工事を行えば、工事期間中の賃料負担をなくすことも可能です。

- 居抜き物件を検討する: 前のテナントが使用していた内装や設備をそのまま引き継げる「居抜き物件」であれば、内装工事費を大幅に削減できます。

② オフィス家具や備品を自分で用意する必要がある

賃貸オフィスは、基本的に「スケルトン(何もない空の状態)」で引き渡されます。そのため、事業運営に必要なオフィス家具やOA機器、備品類をすべて自社で選定し、購入・設置しなければなりません。

具体的に準備が必要なものの例は以下の通りです。

- オフィス家具: デスク、チェア、会議用テーブル、キャビネット、書庫、パーテーションなど。

- OA機器: パソコン、モニター、複合機(コピー、FAX、プリンター)、ビジネスフォン、シュレッダーなど。

- インフラ: インターネット回線、社内LANの構築、電話回線の敷設工事など。

- その他備品: ホワイトボード、プロジェクター、文房具、ゴミ箱、キッチンの備品など。

これらの選定、発注、搬入、設置には、多大な時間と手間、そしてコストがかかります。特に、従業員数が多い場合、全員分の家具や機器を揃える費用は数百万円単位になることもあります。また、インターネット回線の工事は申し込みから開通まで1ヶ月以上かかることもあるため、入居スケジュールから逆算して早めに手配を進める必要があります。

【対策】

- 中古オフィス家具の活用: 専門業者から高品質な中古品を購入することで、コストを大幅に抑えることができます。

- リースやレンタルの利用: PCや複合機、オフィス家具などをリース契約やレンタルで導入すれば、初期の購入費用をなくし、月々の費用として平準化できます。メンテナンスサービスが含まれている場合も多く、管理の手間も省けます。

- 移転コンサルティングサービスの利用: オフィスの移転を専門に扱う業者に依頼すれば、物件探しから内装設計、什器選定、引越しまでをワンストップでサポートしてくれます。

③ 退去時に原状回復の義務がある

賃貸オフィスを退去する際には、「原状回復」の義務が生じます。これは、借主の故意・過失によって生じた損傷や、入居後に行った変更を元に戻し、契約時に定められた状態(通常は入居時の状態)に戻して貸主に返還する義務のことです。

原状回復工事の範囲は契約内容によって異なりますが、一般的には以下のような工事が含まれます。

- 設置した間仕切りやパーテーションの撤去

- 壁紙(クロス)や床材(タイルカーペットなど)の全面張り替え

- 天井や壁の再塗装

- 照明器具の交換(元のものに戻す)

- 借主が設置した設備の撤去

- 室内全体のクリーニング

この原状回復工事の費用はすべて借主の負担となり、坪単価で数万円から十数万円かかることもあり、総額で数百万円以上の高額な出費となるケースも少なくありません。この費用は、契約時に預けた保証金から差し引かれ、残金が返還されるのが一般的です。

特に注意が必要なのは、住居用の賃貸借で適用される「経年劣化や通常損耗(普通に使っていて生じる傷や汚れ)は貸主負担」という原則が、事業用の賃貸借では特約によって「借主負担」とされていることが多い点です。契約書に「通常損耗を含め、原状に復するものとする」といった一文がある場合は、たとえ普通に使っていただけでも、壁や床の全面的な修繕費用を請求される可能性があります。

【対策】

- 契約時に原状回復の範囲を徹底的に確認する: 契約書の特約事項を熟読し、どこまでが借主の負担範囲なのかを明確に理解しておくことが最も重要です。不明な点は必ず事前に確認しましょう。

- 入居時の状態を記録しておく: 写真や動画で入居時の状態を詳細に記録しておけば、退去時のトラブル防止に役立ちます。

- 居抜きでの退去を交渉する: 次の入居者が見つかっており、その入居者が内装を引き継ぎたいと希望している場合、オーナーの許可を得て原状回復義務を免除してもらえる「居抜き退去」の可能性があります。

④ 入居までに時間がかかる

事業計画に基づいて「オフィスを移転しよう」と決めてから、実際に新しいオフィスで業務を開始するまでには、想像以上に長い時間が必要です。一般的に、賃貸オフィスの場合は物件探しを開始してから入居まで、最低でも3ヶ月、通常は6ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があります。

そのプロセスは、以下のように多岐にわたります。

- 条件整理・物件探し: 1ヶ月〜2ヶ月

- 内覧・比較検討・申込・審査: 2週間〜1ヶ月

- 契約締結: 1週間〜2週間

- 内装設計・工事: 1ヶ月〜3ヶ月

- インフラ整備・什器手配: 1ヶ月〜2ヶ月

- 引越し・各種届出: 1週間〜2週間

これらのプロセスは並行して進むものもありますが、特に「内装工事」と「インフラ整備」には時間がかかります。デザインの決定、工事業者の選定、ビル側との調整、実際の工事と、多くのステップを踏む必要があります。すぐに業務を開始したい、急いで拠点を確保したいというニーズには、賃貸オフィスは不向きと言えます。

【対策】

- 余裕を持った移転計画を立てる: 現在のオフィスの解約予告期間(通常6ヶ月前)も考慮し、遅くとも移転希望日の半年前、できれば1年近く前から準備を開始するのが理想です。

- 専門家のサポートを活用する: オフィス仲介のプロや移転コンサルタントに依頼することで、煩雑な手続きを効率的に進めることができます。

⑤ 契約期間が長く、途中解約が難しい場合がある

賃貸オフィスの契約形態は、「普通借家契約」で契約期間を2年と定めるのが最も一般的です。この契約は、借主が希望する限り原則として更新が可能であるため、長期的に安定してオフィスを借り続けられるというメリットがあります。

しかし、その反面、契約期間の途中で解約することが難しいというデメリットにもなります。事業が想定通りに進まず縮小せざるを得なくなった場合や、逆に急成長してより広い場所へ移転したくなった場合でも、契約に縛られてしまいます。

多くの契約では、「解約予告期間」が定められています。これは、解約したい旨を貸主に通知しなければならない期間のことで、通常3ヶ月〜6ヶ月前と設定されています。つまり、退去を決めてから実際に解約できるまで、3ヶ月から6ヶ月分の賃料を支払い続ける必要があります。

さらに、契約によっては、契約期間内に解約する場合に違約金が発生するケースもあります。この違約金は、解約予告期間分の賃料に相当する額(いわゆる「ペナルティ賃料」)であることが多く、大きな負担となります。

このような長期の契約期間と解約の厳しさは、事業環境の変化が激しいスタートアップや、プロジェクト単位で拠点を設けたい企業にとっては大きなリスクとなり得ます。

【対策】

- 契約内容を精査する: 契約前に、解約予告期間、違約金の有無とその内容を必ず確認しましょう。

- 短期契約が可能な物件を探す:数は少ないですが、1年契約などの短期契約が可能な物件や、更新のない「定期借家契約」で期間が明確な物件を選択肢に入れることも考えられます。

- 事業計画の確度を高める: 契約期間中は賃料を支払い続けられるか、事業計画を慎重に吟味することが大前提となります。

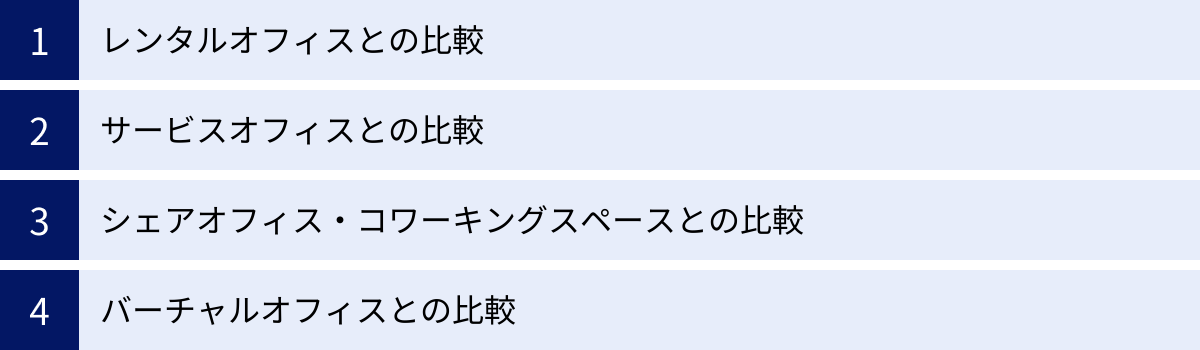

賃貸オフィスと他のオフィス形態との違い

賃貸オフィスが自社にとって最適かどうかを判断するためには、他のオフィス形態との違いを正確に理解することが不可欠です。ここでは、レンタルオフィス、サービスオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィスといった主要な選択肢と賃貸オフィスを比較し、それぞれの特徴を明らかにします。

レンタルオフィスとの比較

レンタルオフィスは、賃貸オフィスと比較検討されることが最も多い形態です。家具やインターネット環境が整った個室スペースを、比較的短期間から借りることができます。

| 比較項目 | 賃貸オフィス | レンタルオフィス |

|---|---|---|

| 契約形態 | 賃貸借契約 | 利用契約(施設利用契約) |

| 費用(初期費用) | 高額(保証金:賃料6~12ヶ月分) | 低額(入会金+保証金:賃料1~3ヶ月分) |

| 費用(月額費用) | 賃料+共益費(光熱費・清掃費は別途) | 利用料(光熱費・ネット代・共用部サービス料込) |

| 入居までの期間 | 長い(3~6ヶ月) | 短い(最短即日~数週間) |

| オフィスの広さと設備 | 広いスペースを確保可能。設備は自前で用意。 | 1名~数名用の個室が中心。家具・ネット完備。 |

| レイアウトの自由度 | 高い(自由に内装工事が可能) | 低い(基本的に変更不可) |

契約形態

- 賃貸オフィス: 借地借家法が適用される「賃貸借契約」です。これにより借主の権利が強く保護され、貸主からの正当な事由がない限り、契約更新を拒絶されることはありません。

- レンタルオフィス: 法律上は準委任契約や業務委託契約にあたる「利用契約」です。借地借家法の適用はなく、あくまで施設とサービスを利用する権利を得る契約となります。

費用(初期費用・月額費用)

- 賃貸オフィス: 前述の通り、保証金だけで賃料の半年分以上がかかるため、初期費用は非常に高額です。月額費用は「賃料+共益費」が基本で、光熱費や通信費、清掃費などは別途自社で負担します。

- レンタルオフィス: 初期費用は入会金と保証金(賃料の1〜3ヶ月分程度)で済むため、賃貸オフィスに比べて大幅に安価です。月額利用料には、光熱費、インターネット代、共用部の清掃費、受付サービス料などが含まれていることが多く、コスト管理がしやすいのが特徴です。ただし、坪単価で比較すると賃貸オフィスより割高になる傾向があります。

入居までの期間

- 賃貸オフィス: 物件探しから内装工事、インフラ整備まで、入居には3〜6ヶ月を要します。

- レンタルオフィス: 審査が通れば最短即日で利用開始できる場合もあります。家具やネット環境が整っているため、PCを持ち込むだけですぐに業務を開始できます。

オフィスの広さと設備

- 賃貸オフィス: 数十坪以上の広いスペースを確保でき、事業規模に応じた選択が可能です。ただし、内装や設備はすべて自前で用意する必要があります。

- レンタルオフィス: 1名〜10名程度までの比較的小規模な個室が中心です。デスク、椅子、インターネット回線などが標準装備されています。会議室やラウンジは共用です。

レイアウトの自由度

- 賃貸オフィス: レイアウトは完全に自由です。壁を立てたり、独自の設備を導入したりと、理想のオフィスを追求できます。

- レンタルオフィス: 個室内の家具の配置を多少変更できる程度で、内装工事などは一切できません。

まとめると、賃貸オフィスは「時間とコストをかけてでも、自社独自の理想的な環境を長期的に構築したい企業」向け、レンタルオフィスは「コストと手間を抑え、スピーディーに小規模な拠点を確保したい企業」向けと言えます。

サービスオフィスとの比較

サービスオフィスは、レンタルオフィスと非常に似ていますが、より高品質で手厚いサービスが付加されているのが特徴です。

- 共通点: 家具・インフラ完備、共用会議室・ラウンジ、短期契約可能といった点はレンタルオフィスと同様です。

- 違い(付加サービス): サービスオフィスの多くは、バイリンガル対応の受付・秘書サービス、電話応対代行、郵便物管理・転送、コンシェルジュサービスなどを標準またはオプションで提供しています。

- 位置づけ: レンタルオフィスの上位版と考えることができます。特に、外資系の企業や、高いホスピタリティを求めるエグゼクティブ向けの拠点として利用されることが多いです。

- 賃貸オフィスとの比較: 「空間そのものを借りる」賃貸オフィスに対し、サービスオフィスは「高度なビジネスサポートサービス付きの空間を利用する」という点で、根本的な思想が異なります。当然、コストもサービスオフィスの方が高額になります。

シェアオフィス・コワーキングスペースとの比較

シェアオフィスやコワーキングスペースは、複数の企業や個人がオープンスペースを共有して仕事をする形態です。

- 最大の違い(専有空間の有無): 賃貸オフィスが完全に独立した専有空間であるのに対し、シェアオフィスは基本的にフリーアドレスのオープンスペースを他者と共有します。個室プランもありますが、レンタルオフィス同様に小規模なものが中心です。

- コミュニティ機能: シェアオフィスの大きな特徴は、イベントや交流会を通じて他の利用者とのコミュニティが形成されやすい点です。新たなビジネスチャンスや協業が生まれる可能性があります。賃貸オフィスはクローズドな環境であり、こうした偶発的な出会いはありません。

- コストと柔軟性: 月額数万円から利用でき、契約期間も1ヶ月単位など非常に柔軟です。ただし、セキュリティやプライバシーの面では賃貸オフィスに劣ります。

プライバシーとセキュリティを確保し、自社の世界観を構築したいなら賃貸オフィス、コストを抑えつつ、柔軟性とコミュニティを重視するならシェアオフィスが適しています。

バーチャルオフィスとの比較

バーチャルオフィスは、物理的なワークスペースを持たず、事業に必要な「住所」「電話番号」といった機能のみをレンタルするサービスです。

- 決定的な違い(物理空間の有無): 賃貸オフィスが物理的な執務空間を提供するのに対し、バーチャルオフィスは一切提供しません。作業は自宅やカフェ、別途契約したコワーキングスペースなどで行う必要があります。

- 主な用途: 法人登記、郵便物の受け取り、ウェブサイトや名刺に記載する一等地の住所利用が主な目的です。

- コスト: 月額数千円からと、オフィス形態の中で最も安価です。

賃貸オフィスとバーチャルオフィスは、比較対象というよりも、全く異なるニーズに応えるサービスです。事業の実態として物理的な拠点が必要な企業にとって、バーチャルオフィスは選択肢になり得ません。

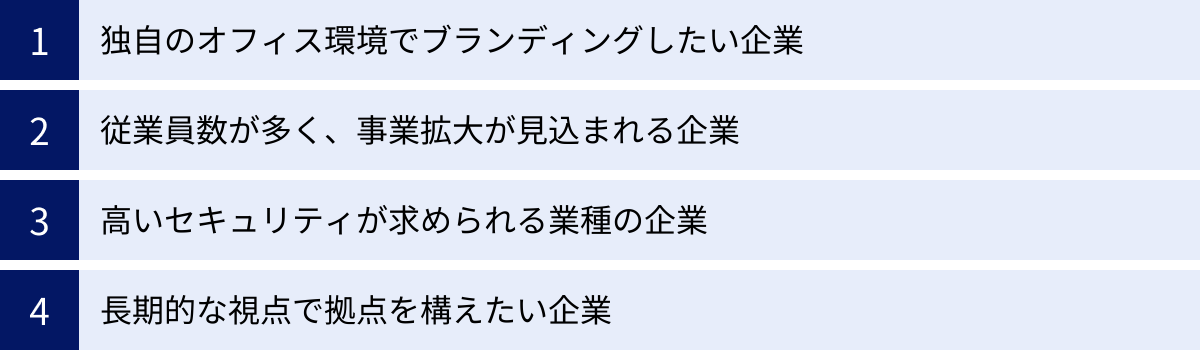

どんな企業に賃貸オフィスは向いている?

これまでのメリット・デメリット、そして他のオフィス形態との比較を踏まえると、賃貸オフィスが特に適しているのは、特定のビジョンや事業フェーズにある企業です。ここでは、賃貸オフィスを選ぶべき具体的な企業像を4つのタイプに分けて紹介します。

独自のオフィス環境でブランディングしたい企業

「オフィスは単なる作業場所ではなく、企業文化とブランドを発信するメディアである」と考える企業にとって、賃貸オフィスは最適な選択肢です。

- 企業文化の醸成: 独自の理念や価値観を空間デザインに落とし込むことで、従業員は日々その文化を体感し、帰属意識や一体感を深めることができます。例えば、風通しの良いコミュニケーションを重視するなら壁の少ないオープンな空間、緻密な作業を尊重するなら集中ブースを多めに設置するなど、目指す組織像を物理的に形にできます。

- 採用力の強化: 魅力的なオフィスは、優秀な人材を引きつける強力な武器になります。「こんなオフィスで働いてみたい」と思わせることは、特に競争の激しい業界において大きなアドバンテージです。求人サイトに掲載するオフィス写真が、企業の魅力を雄弁に物語ります。

- 顧客・取引先へのアピール: クリエイティブ系、デザイン系、コンサルティング系など、企業のセンスや世界観がビジネスに直結する業種では、オフィスそのものが信頼と期待を生むショールームの役割を果たします。エントランスのデザインや会議室のしつらえ一つで、商談の成否が変わることさえあります。

このように、空間を通じて自社のアイデンティティを内外に示し、事業成長のエンジンとしたい企業に、レイアウトの自由度が高い賃貸オフィスは強く推奨されます。

従業員数が多く、事業拡大が見込まれる企業

企業の成長に伴い、従業員数は増加します。特に、従業員数が20〜30名を超え、今後も継続的な増員を計画している企業にとって、賃貸オフィスは現実的かつ合理的な選択肢となります。

- 規模への対応力: レンタルオフィスやシェアオフィスの個室プランでは、数十名規模のチームを収容するのは困難です。仮に複数の個室を借りたとしても、一体感が損なわれ、コミュニケーションコストが増大します。賃貸オフィスであれば、ワンフロアに全部門を集約し、スムーズな連携が可能な環境を構築できます。

- 長期的なコスト効率: 短期的に見れば初期費用や月額賃料は高額ですが、長期的な視点で見ると、坪単価はレンタルオフィスよりも安くなるケースがほとんどです。数年単位で安定した拠点を構えるのであれば、頻繁な移転や契約更新の手間・コストを考慮すると、賃貸オフィスの方が結果的に経済的である場合があります。

- 将来の拡張性: 3〜5年後の人員計画を基に、少し広めの物件を借りておくことで、将来の増員にもスムーズに対応できます。最初は空いているスペースをリフレッシュエリアや倉庫として活用し、人が増えたら執務スペースに転換するといった柔軟な運用が可能です。

安定期に入り、組織規模の拡大が明確に見えている企業にとって、賃貸オフィスは事業の成長を支える強固な器となります。

高いセキュリティが求められる業種の企業

情報管理の重要性が叫ばれる現代において、セキュリティは企業の生命線です。特に、以下のような業種では、自社で完全にコントロールできるセキュリティ環境が不可欠であり、賃貸オフィスがほぼ唯一の選択肢となる場合があります。

- 士業(弁護士、公認会計士、税理士など): 顧客の極めてプライベートな情報や経営情報を扱うため、厳格な守秘義務が課せられます。情報の保管、管理、廃棄に至るまで、自社の責任で徹底したセキュリティ体制を構築する必要があります。

- 金融・保険業: 大量の個人情報や資産情報を扱うため、金融庁などの監督官庁から厳しいセキュリティ基準を求められます。

- 医療・製薬関連: 患者のカルテ情報や新薬の治験データなど、機密性の高い情報を保護しなければなりません。

- 個人情報を扱うIT企業: Pマーク(プライバシーマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得・維持には、入退室管理や監視カメラの設置といった物理的セキュリティ要件を満たす必要があります。共用スペースの多い他のオフィス形態では、これらの要件をクリアするのが難しい場合があります。

これらの企業にとって、外部から完全に独立し、自社のポリシーに基づいた多層的なセキュリティ対策を施せる賃貸オフィスは、事業継続のリスクを管理する上で欠かせないインフラです。

長期的な視点で拠点を構えたい企業

事業の浮き沈みが激しいスタートアップ期を乗り越え、安定した事業基盤を確立し、今後数年から十数年単位で同じ場所で事業を継続していきたいと考える企業には、賃貸オフィスが適しています。

- 安定性の確保: 賃貸オフィスの契約は通常2年間の普通借家契約であり、借主保護の観点から、貸主の正当事由がない限り更新が可能です。これにより、貸主の都合で一方的に退去を迫られるリスクが低く、腰を据えて事業に集中できます。

- 地域との連携: 特定の地域に長く拠点を構えることで、地域のビジネスコミュニティや地方自治体との関係を深め、地域に根ざした企業としての信頼を築くことができます。

- 移転コストの削減: オフィスの移転には、引越し費用だけでなく、従業員の労力や業務が一時的にストップすることによる機会損失など、目に見えないコストも発生します。頻繁な移転を避けることは、経営の安定化に繋がります。

デメリットとして挙げた「長期契約」は、見方を変えれば「安定性」というメリットになります。短期的な柔軟性よりも、長期的な安定性と事業の継続性を重視する企業にとって、賃貸オフィスは最適な選択と言えるでしょう。

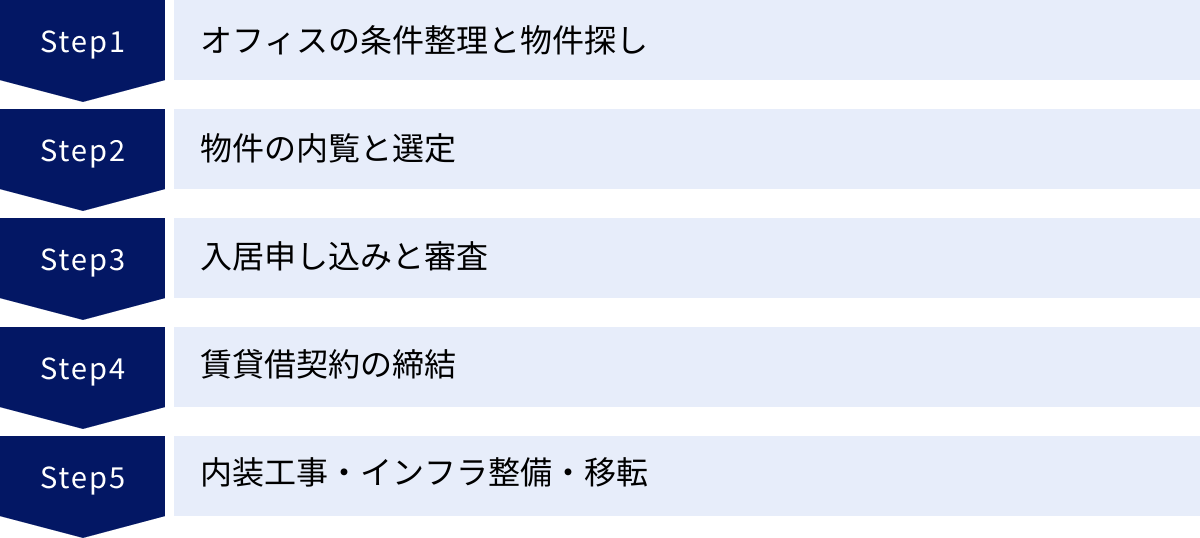

賃貸オフィスの契約から入居までの流れ5ステップ

賃貸オフィスの契約は、物件を探し始めてから実際に入居するまで、多くのステップと時間を要します。計画的に進めなければ、希望の時期に入居できないといった事態にもなりかねません。ここでは、標準的な流れを5つのステップに分けて、各段階でのポイントを解説します。

① オフィスの条件整理と物件探し

すべての始まりは、「どのようなオフィスが必要か」を明確に定義することです。この最初のステップが曖昧だと、後の物件探しが非効率になり、ミスマッチを引き起こす原因となります。

- 条件整理: 以下の項目について、社内で議論し、優先順位をつけながら具体的にリストアップしましょう。

- エリア: 最寄り駅、路線、主要な取引先へのアクセス、従業員の通勤利便性などを考慮して候補エリアを絞り込みます。

- 広さ(面積): 現在の従業員数と将来の人員計画(3〜5年後)を基に、必要な面積を算出します。一般的に従業員1人あたり2〜4坪が目安ですが、会議室やリフレッシュスペースなども考慮に入れる必要があります。

- 予算: 月額賃料の上限を決めます。賃料だけでなく、共益費やその他ランニングコストも考慮した総額で考えましょう。また、初期費用としてどれくらいの資金を準備できるかも明確にしておきます。

- 入居希望時期: 現在のオフィスの解約予告期間などを踏まえ、いつまでに入居したいかを決定します。

- 必須条件・希望条件: ビルのグレード(新築、築浅など)、耐震基準、空調方式(個別かセントラルか)、OAフロアの有無、セキュリティレベル、駐車場、1階に店舗が入っているかなど、こだわりたい条件を洗い出します。

- 物件探し: 条件が固まったら、実際に物件を探し始めます。

- オフィス専門の仲介会社に相談: 最も効率的で確実な方法です。事業用不動産を専門に扱う仲介会社は、公開されている物件だけでなく、独自の非公開物件情報も持っています。また、エリアの相場観や専門的な知識に基づいたアドバイス、貸主との交渉代行など、多岐にわたるサポートが期待できます。複数の仲介会社に声をかけ、比較検討するのも良いでしょう。

- 不動産情報サイトの活用: 大手不動産ポータルサイトで、希望条件に合う物件を検索し、市場の動向や相場観を掴むことができます。

② 物件の内覧と選定

気になる物件が見つかったら、必ず内覧(内見)を行います。図面や写真だけではわからない点を、自分の目で確かめる重要なステップです。複数の物件を比較検討し、最適な一社に絞り込んでいきます。

【内覧時のチェックポイント】

- 建物共用部:

- エントランス・外観: 清潔感があり、管理が行き届いているか。企業の顔となる部分です。

- エレベーター: 基数、速度、待ち時間。朝の出勤ラッシュ時に混雑しないか。

- トイレ・給湯室: 清潔さ、設備の新しさ。特に女性従業員は厳しくチェックします。

- 駐車場・駐輪場: 利用の有無、料金。

- オフィス室内:

- 広さと形状: 図面通りの広さがあるか。柱の位置や形状がレイアウトの妨げにならないか。

- 天井高: 開放感に影響します。低いと圧迫感を感じることがあります。

- 採光・眺望: 日当たりはどうか。窓からの景色はどうか。従業員のモチベーションに影響します。

- コンセントの位置と容量: OA機器の配置を想定し、数が十分か、電気容量が足りるか確認します。

- 空調: 個別空調かセントラル空調か。セントラル空調の場合、稼働時間や休日の対応を確認します。

- 床の仕様: OAフロア(床下に配線スペースがあるか)の有無。床の耐荷重も確認が必要です。

- 周辺環境:

- 最寄り駅からのアクセス: 実際に歩いてみて、時間、道のりの分かりやすさ、坂道の有無などを確認します。

- ランチ環境: 周辺に飲食店やコンビニ、弁当屋が充実しているか。

- 利便施設: 銀行、郵便局、役所などが近くにあるか。

これらの点を総合的に評価し、社内で検討を重ねて候補物件を絞り込みます。

③ 入居申し込みと審査

借りたい物件が決まったら、貸主(オーナー)に対して「入居申込書」を提出します。これは、「この物件を借りたい」という意思表示であり、これをもって物件が仮押さえされ、貸主による入居審査が開始されます。

- 入居申込書の提出: 企業の概要、事業内容、代表者情報、連帯保証人情報などを記入します。申込金(賃料の1ヶ月分程度)が必要な場合もありますが、契約に至らなかった場合は返還されるのが一般的です。

- 審査: 貸主は、提出された書類を基に、借主の支払い能力や信頼性を審査します。

- 提出書類: 会社の登記簿謄本、決算書(通常2〜3期分)、会社案内、代表者の身分証明書などが求められます。

- 審査のポイント: 財務状況(安定した収益があるか)、事業の継続性、連帯保証人の信用力などが重視されます。設立間もないスタートアップや赤字決算の企業は、審査が厳しくなる傾向があります。その場合、代表者個人の連帯保証に加えて、保証会社の利用を求められることもあります。

- 審査期間: 通常、数日から1週間程度かかります。この間に、貸主や不動産会社からヒアリングの連絡が入ることもあります。

無事に審査を通過すると、貸主から入居の承諾が得られ、契約手続きへと進みます。

④ 賃貸借契約の締結

審査通過後、正式な「建物賃貸借契約」を締結します。これは法的な拘束力を持つ重要な契約であり、内容を十分に理解しないまま署名・捺印することのないよう、細心の注意が必要です。

- 重要事項説明: 契約に先立ち、宅地建物取引士から契約に関する重要事項の説明を受けます。物件の基本的な情報から、契約期間、賃料、解約条件、禁止事項といった詳細な内容まで、口頭で説明されます。不明な点や疑問点は、この場で必ず質問し、解消しておきましょう。

- 契約内容の確認: 渡された契約書案を隅々まで読み込み、特に以下の点は重点的に確認します。

- 契約期間と更新: 普通借家契約か定期借家契約か。更新料の有無。

- 賃料と支払い条件: 賃料の改定に関する条項。

- 解約予告期間と違約金: 何ヶ月前の予告が必要か。途中解約時のペナルティは。

- 原状回復の範囲と負担区分: 「通常損耗」がどちらの負担になっているかなど、特約を熟読します。

- 禁止事項・遵守事項: 業種の制限、看板設置のルール、共用部の利用規則など。

- 工事区分(A工事・B工事・C工事): 内装工事の際の費用負担と責任範囲の区分。特にB工事は高額になりがちなので要注意です。

- 契約の締結: 内容に合意したら、契約書に署名・捺印します。同時に、保証金や礼金、仲介手数料といった契約金を指定の口座に振り込みます。これらが完了して、正式に契約成立となります。

⑤ 内装工事・インフラ整備・移転

契約が完了したら、いよいよ入居に向けた準備が本格化します。このフェーズが最も作業量が多く、多方面との調整が必要になります。

- 内装工事:

- レイアウト設計、デザイン会社・工事業者の選定と打ち合わせ。

- 工事内容についてビルオーナーや管理会社の承認を得る。

- 消防署への届出など、法的な手続き。

- 実際の工事(契約後〜入居までに行う)。

- インフラ整備:

- 電話回線、インターネット回線の申し込みと開設工事。申し込みから開通まで1ヶ月以上かかることもあるため、契約後すぐに手配を開始します。

- オフィス家具・OA機器の手配:

- 必要な什器リストを作成し、発注。納期を確認し、引越し日に合わせて搬入されるように調整します。

- 引越し:

- 引越し業者の選定と見積もり。

- 現在のオフィスの荷造り、移転作業。

- 各種届出:

- 法務局: 本店移転登記(移転後2週間以内)。

- 税務署・都道府県・市町村: 異動届出書の提出。

- 労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所: 労働保険・社会保険関連の住所変更手続き。

- 郵便局: 転居届の提出。

- その他、取引先や金融機関への住所変更通知。

これらの作業を、入居日というゴールから逆算して、綿密なスケジュールを立てて進めることが、スムーズなオフィス移転を成功させる鍵となります。

賃貸オフィスの初期費用と内訳

賃貸オフィスのデメリットとして「初期費用が高額」と述べましたが、具体的にどのような費用が、どのくらいかかるのでしょうか。ここでは、初期費用の内訳とそれぞれの相場について、より詳しく解説します。

| 項目 | 費用の目安(賃料に対する割合) | 概要 |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 賃料の6ヶ月~12ヶ月分 | 家賃滞納や原状回復費用に充当される預け金。退去時に精算後、残金が返還される。 |

| 礼金 | 賃料の0ヶ月~2ヶ月分 | 貸主への謝礼金。返還されない。 |

| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 | 物件を紹介・仲介した不動産会社に支払う成功報酬。 |

| 前家賃 | 賃料の1ヶ月分 | 入居する月の賃料(共益費含む)。月の途中で入居する場合は日割り計算される。 |

| 火災保険料 | 2万円~5万円(2年契約が一般的) | 火災や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられている場合が多い。 |

| 内装工事費 | 坪単価10万円~30万円以上 | レイアウト設計、間仕切り設置、電気工事など。デザインや仕様により大きく変動。 |

| オフィス家具・OA機器 | 従業員1人あたり10万円~30万円 | デスク、椅子、PC、複合機、電話機などの購入・設置費用。 |

| 引越し費用 | 数十万円~数百万円 | 荷物の量、移動距離、作業員の人数によって変動。 |

これらの費用項目について、一つずつ見ていきましょう。

保証金(敷金)

初期費用の中で最も大きな割合を占めるのが保証金です。住居用の敷金に相当しますが、相場が賃料の6ヶ月〜12ヶ月分と非常に高額になります。例えば、月額賃料100万円のオフィスであれば、600万円〜1,200万円の保証金が必要です。これは、企業の信用リスクや、退去時の原状回復費用が住居より高額になることを見越したものです。保証金は預け金であり、退去時に原状回復費用や未払い賃料などが差し引かれて返還されますが、契約期間中は運転資金が拘束されることになります。

礼金

貸主に対して支払う謝礼金で、返還されることはありません。相場は賃料の0ヶ月〜2ヶ月分です。近年は礼金なしの物件も増えていますが、人気エリアや新築ビルなどでは依然として礼金が必要なケースが多く見られます。

仲介手数料

物件を仲介した不動産会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。貸主と借主の双方から受け取る場合、合計で賃料の1ヶ月分が上限となります。

前家賃

契約時に、入居する月の賃料(共益費なども含む)を前払いで支払います。月の途中から入居する場合は、その月の日割り賃料と、翌月分の賃料を合わせて請求されることもあります。

火災保険料

正式には「事業用の損害保険」で、火災だけでなく、水漏れや盗難など、さまざまなリスクをカバーする保険への加入が契約の条件となっていることがほとんどです。契約期間(通常2年)に合わせて加入し、料金は数万円程度です。

内装工事費

「ハコ」の状態からオフィスを作り上げるための費用です。坪単価で費用が算出されることが多く、一般的な仕様であれば坪あたり10万円前後からですが、デザインに凝ったり、高品質な素材を使ったりすると、坪単価30万円以上になることもあります。50坪のオフィスであれば、500万円以上の費用を見込んでおく必要があります。ただし、前のテナントの内装をそのまま使える「居抜き物件」であれば、この費用を大幅に削減できます。

オフィス家具・OA機器の購入費

従業員が働くために必要なデスク、椅子、PC、複合機、電話設備などを揃える費用です。新品で揃えるか、中古品やリースを活用するかで大きくコストが変わります。一つの目安として、従業員1人あたり10万円〜30万円程度の予算を確保しておくと良いでしょう。20人規模のオフィスであれば、200万円〜600万円程度の費用がかかる計算になります。

引越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、PCなどを運ぶための費用です。荷物の量、移動距離、エレベーターの有無、休日や夜間の作業か否かによって料金が変動します。数十人規模のオフィス移転であれば、数十万円から数百万円の費用がかかることも珍しくありません。

これらすべてを合計すると、賃貸オフィスの立ち上げには、月額賃料の20倍以上の資金が必要になる可能性もあるということを、十分に認識しておく必要があります。

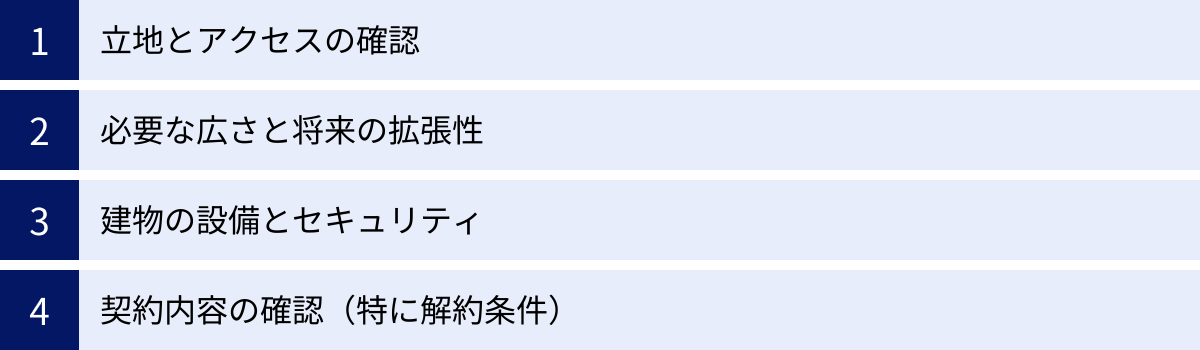

賃貸オフィス選びで失敗しないためのポイント

最後に、数多くの物件の中から自社にとって最適な一社を選び抜き、後悔のないオフィス移転を実現するための重要なポイントを4つに絞って解説します。契約前にこれらの点を慎重に確認することが、失敗を避けるための鍵となります。

立地とアクセスの確認

オフィスの立地は、一度決めたら簡単に変えることはできません。従業員の満足度、事業効率、企業ブランドに直結する最も重要な要素の一つです。

- 従業員の通勤利便性: 従業員満足度を左右する最大の要因と言っても過言ではありません。特定の路線だけに依存するのではなく、複数の路線・駅が利用できる場所が理想です。また、最寄り駅からオフィスまでの実際の距離、道のりの安全性(夜道が暗くないかなど)、雨に濡れにくいか(地下道やアーケードの有無)なども確認しましょう。全従業員の通勤時間をシミュレーションし、負担が大きくなりすぎないか配慮することが大切です。

- 取引先からのアクセスと来客の利便性: 営業活動の効率や、お客様を招いた際の印象を考慮します。主要な取引先や顧客がアクセスしやすい場所か、駅から分かりやすい場所にあるか、初めて訪れる人でも迷わないか、といった視点で評価します。

- 周辺環境の充実度: 日々の業務を円滑に進める上で、周辺環境は意外と重要です。

- ランチ環境: 飲食店、コンビニ、弁当屋が豊富にあるかは、従業員の昼食の選択肢を広げ、満足度を高めます。

- 利便施設: メインバンクの支店、郵便局、役所などが近くにあると、経理や総務の業務効率が上がります。

- エリアの安全性と将来性: ハザードマップを確認し、地震による揺れやすさや、水害のリスクなどを事前に把握しておきましょう。また、エリアの再開発計画などを調べておくと、将来的な街の発展性も予測できます。

必要な広さと将来の拡張性

「今の人数にちょうどいい」というだけで広さを決めると、将来的に手狭になり、数年で再び移転を迫られることになりかねません。

- 適正面積の算出: 従業員1人あたり2〜4坪を目安とし、現在の従業員数に加えて、会議室、応接室、リフレッシュスペース、サーバー室、倉庫など、必要な付帯設備の面積も加算して、全体の必要面積を算出します。

- 将来計画との照らし合わせ: 3〜5年後の中期的な事業計画や人員計画を基に、将来必要となるであろうスペースを予測します。すぐに増員計画がなくても、ある程度の余裕(バッファ)を持たせた広さを確保しておくことが、長期的なコスト削減につながります。

- 拡張の可能性: 万が一、想定以上に事業が拡大した場合に備え、同じビル内で増床(追加で別の区画を借りる)が可能か、あるいは近隣に分室を構えやすい環境か、といった点も確認しておくと安心です。

建物の設備とセキュリティ

快適で効率的な業務環境を実現するためには、ビルのハード面のスペックが重要になります。

- インフラ設備:

- 空調: 個別空調かセントラル空調かは必ず確認しましょう。個別空調は各部屋で自由に温度設定やON/OFFができますが、セントラル空調はビル全体で管理され、稼働時間が決まっている(時間外や休日は別料金など)場合があります。自社の働き方(フレックスタイム、休日出勤の有無など)に合っているかを確認します。

- 電気容量: 使用するPCやサーバー、その他機器の総電力量を計算し、ビルの電気容量が十分かを確認します。不足する場合は増設工事が必要になり、追加コストがかかります。

- 通信環境: 光回線がどのキャリアまで引き込み済みかを確認します。

- OAフロア: 床下に配線を収納できるOAフロアは、見た目の美しさだけでなく、つまずきによる事故防止にも繋がるため、あると望ましい設備です。

- 建物スペック:

- 耐震性: 従業員の安全を守るため、1981年6月1日以降の建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているかは最低限確認すべき項目です。

- セキュリティ: ビルのエントランスが夜間オートロックになるか、機械警備システムが導入されているか、エレベーターに不停止機能(契約階以外には止まらない設定)があるかなど、ビル全体のセキュリティレベルを確認します。

契約内容の確認(特に解約条件)

最後に、契約書の内容を徹底的に確認することです。特に、出口戦略に関わる条項は、将来のリスクを回避するために極めて重要です。

- 契約の種類: 「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認します。普通借家契約は更新が原則ですが、定期借家契約は契約期間の満了をもって契約が終了し、更新はありません(再契約の協議は可能)。事業の継続性に合わせて選びましょう。

- 原状回復義務の範囲: 契約書の特約事項を熟読し、どこまでが借主の負担となるのかを正確に把握します。特に「通常損耗も借主負担」といった条項がないかは要注意です。「A工事・B工事・C工事」の区分についても、どの工事がどの区分に該当するのかを事前に確認し、予期せぬ費用発生を防ぎましょう。

- 解約予告期間と違約金: 「何ヶ月前に解約を通知する必要があるか(通常6ヶ月前)」、「契約期間の途中で解約した場合にどのようなペナルティがあるか」を必ず確認します。この条件が、将来の事業計画の変更に対する柔軟性を左右します。

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、自社の現在と未来にとって最適な賃貸オフィスを選ぶことが、事業の持続的な成長を支える基盤となるでしょう。