ビジネスの拠点となるオフィス選びは、企業の成長を左右する重要な経営判断の一つです。働き方の多様化が進む現代において、オフィスの形態もまた、従来の形にとらわれない様々な選択肢が登場しています。レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスなど、企業のフェーズや事業内容に合わせて最適な環境を選べるようになりました。

その中でも、最も伝統的かつ一般的な選択肢が「賃貸オフィス」です。事業規模の拡大や企業ブランドの確立を目指す多くの企業にとって、賃貸オフィスは依然として重要な役割を担っています。しかし、その特徴やメリット・デメリット、他のオフィス形態との具体的な違いを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

この記事では、「賃貸オフィス」とは何かという基本的な定義から、その主な特徴、メリット・デメリットまでを徹底的に解説します。さらに、レンタルオフィスをはじめとする他のオフィス形態との違いを比較表を交えて分かりやすく整理し、どのような企業が賃貸オフィスに向いているのか、契約から入居までの具体的なステップまでを網羅的にご紹介します。

オフィス移転を検討している経営者や総務担当者の方はもちろん、これから起業を考えている方にとっても、自社に最適なワークプレイスを見つけるための羅針盤となるはずです。

目次

賃貸オフィスとは

賃貸オフィスとは、ビルや建物の特定の区画(フロアや部屋)を、オーナー(貸主)との間で賃貸借契約を結んで借りるオフィス形態を指します。「貸事務所(かしじむしょ)」とほぼ同義で使われることが多く、オフィスを構える際の最もオーソドックスなスタイルと言えるでしょう。

最大の特徴は、契約した空間を自社専用の執務スペースとして専有できる点にあります。レンタルオフィスやコワーキングスペースのように、他の企業や個人と設備や空間を共有することはありません。これにより、企業のプライバシーや機密情報を守りやすく、自社の裁量で内装やレイアウトを自由に変更できる高いカスタマイズ性を持ちます。

企業が賃貸オフィスを選ぶ背景には、様々な動機があります。スタートアップが事業の成長に伴い、数名のチームから数十名規模へと拡大する際には、それに合わせた広さの執務スペースが必要になります。また、企業文化を醸成し、従業員のエンゲージメントを高めるために、独自のコンセプトに基づいたオフィス環境を構築したいと考える企業も少なくありません。来客や採用候補者に対して、しっかりとした事業基盤があることを示す「企業の顔」として、賃貸オフィスが重要な役割を果たすこともあります。

近年、リモートワークやハイブリッドワークが普及し、オフィスの役割そのものが見直されています。毎日全従業員が出社するという前提が崩れたことで、「オフィスの縮小」や「解約」を検討する企業も存在する一方で、賃貸オフィスの価値が再認識される側面もあります。例えば、単なる作業場所としてではなく、チームのコラボレーションを促進するハブ拠点、企業文化を体感する象徴的な場所、あるいはイノベーションを生み出すクリエイティブな空間として、賃貸オフィスの戦略的な活用が進んでいます。

具体例を考えてみましょう。あるIT企業が、創業当初はコワーキングスペースを利用していましたが、従業員が30名を超えた段階で初の賃貸オフィスを契約しました。その目的は、単に広いスペースを確保するだけではありませんでした。エンジニアが集中できる個人ブース、部署を超えた偶発的なコミュニケーションが生まれるカフェスペース、そして自社のプロダクトを展示するショールームを設けることで、働きやすさの向上と企業ブランディングの強化を両立させようとしたのです。このように、賃貸オフィスは、企業の成長フェーズや経営戦略と密接に結びついた、非常に重要な経営資源と位置づけられています。

よくある質問として、「賃貸オフィスと貸事務所は具体的に何が違うのですか?」というものがありますが、実務上、この二つに明確な違いはありません。不動産業界やユーザーの間で慣習的に使い分けられているに過ぎず、どちらも「賃貸借契約に基づいてスペースを借りるオフィス」を指す言葉として理解して問題ありません。この記事では、より一般的な「賃貸オフィス」という表現で統一して解説を進めていきます。

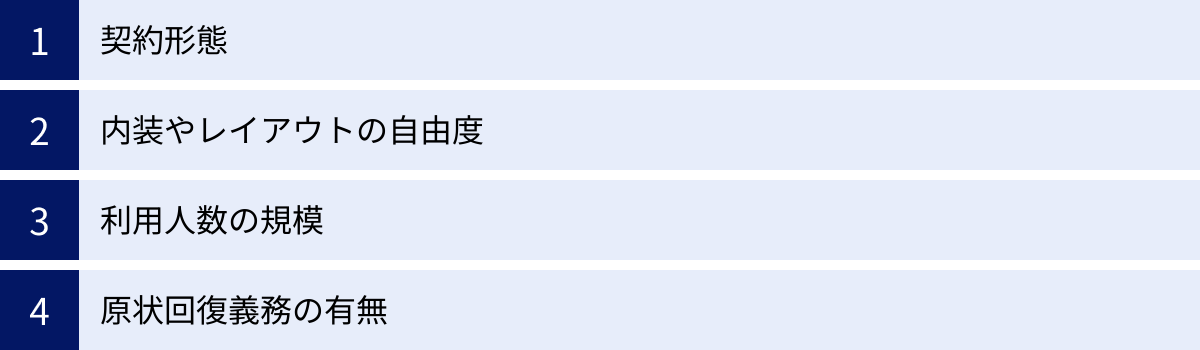

賃貸オフィスの主な特徴

賃貸オフィスの利用を検討する上で、その基本的な特徴を正しく理解しておくことは不可欠です。契約形態から内装の自由度、利用規模、そして退去時の義務まで、他のオフィス形態とは異なるいくつかの重要なポイントがあります。これらの特徴が、後のセクションで解説するメリットやデメリットに直結していきます。

契約形態

賃貸オフィスの契約は、「賃貸借契約」という法的な契約に基づいて行われます。これは、月額料金を支払ってサービスを利用するレンタルオフィスなどの「利用契約」とは性質が大きく異なります。賃貸借契約は、借主(テナント)の権利を強く保護する「借地借家法」という法律の適用を受けます。この賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類が存在します。

普通借家契約

普通借家契約は、借主の保護に重きを置いた契約形態です。契約期間は通常2年とされることが多く、期間が満了しても、借主が希望する限り原則として契約が更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、「正当な事由」が必要となります。

この「正当な事由」は非常に厳格に判断され、例えば「貸主自身がその物件を使用する必要性が生じた」「建物の老朽化により建て替えが必要」といった、よほどの理由がなければ認められません。単に「もっと高い賃料で他の人に貸したい」といった理由では、正当事由とはみなされないのが一般的です。

このため、借主は安定して長期間オフィスを使い続けることが可能です。事業の拠点として腰を据え、長期的な視点で経営を行いたい企業にとっては、非常に安心感のある契約形態と言えるでしょう。日本の事業用賃貸物件の多くは、この普通借家契約で貸し出されています。

定期借家契約

一方、定期借家契約は、契約期間の満了によって確定的に契約が終了するという特徴を持つ契約形態です。普通借家契約と異なり、契約の自動更新という概念がありません。契約期間が終了した後も引き続き利用したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主側が再契約を望まない場合、借主は期間満了とともに退去しなければなりません。

この契約形態は、貸主にとっては、契約期間を明確にコントロールできるというメリットがあります。例えば、数年後にビルの建て替えを計画している場合や、期間限定で物件を貸し出したい場合に活用されます。

借主にとっては、期間満了で退去しなければならないリスクがある一方で、メリットもあります。例えば、数年間限定のプロジェクトのためにオフィスが必要な場合や、将来的に本社を別の場所へ移転する計画が既に決まっている場合など、あらかじめ利用期間が定まっているケースでは、むしろ都合の良い契約形態となり得ます。また、普通借家契約の物件に比べて、賃料がやや割安に設定されている傾向もあります。

内装やレイアウトの自由度

賃貸オフィスの最大の魅力の一つが、内装やレイアウトを自社の裁量で自由に設計できる点です。提供される物件の状態は主に「スケルトン渡し」と「事務所仕様(オフィス仕様)」の2種類に大別されます。

- スケルトン渡し: 床、壁、天井がコンクリート打ちっぱなしの状態で、内装が何もない状態で引き渡されます。電気の配線や空調、床材、壁紙、間仕切りなど、全てをゼロから構築する必要があります。コストや時間はかかりますが、企業のブランドイメージやコンセプトを完全に反映させた、オリジナリティあふれるオフィス空間を創り上げることが可能です。デザイン性を重視するアパレル企業や広告代理店、クリエイティブ系の企業などに好まれます。

- 事務所仕様(オフィス仕様): 天井、壁、床、照明、空調など、オフィスとして最低限必要な内装設備が既に整った状態で引き渡されます。入居後、すぐに業務を開始できる手軽さがあり、内装工事のコストや期間を大幅に削減できます。この状態から、パーテーション(間仕切り)を設置して会議室や役員室を作ったり、受付エリアをデザインしたりするなど、一定のカスタマイズが可能です。

どちらの状態であっても、レンタルオフィスのようにあらかじめ家具やレイアウトが決められているわけではないため、自社の業務フローや組織文化に合わせて、最適な執務環境を追求できるのが大きな利点です。フリーアドレス制の導入、集中して作業するための個室ブースの設置、社員同士のコミュニケーションを活性化させるためのカフェスペースやリフレッシュエリアの創設など、現代の多様な働き方に対応したオフィス作りが可能です。

利用人数の規模

賃貸オフィスは、利用人数の規模に対する柔軟性が非常に高いという特徴があります。都心部には、数名程度の小規模なスタートアップ向けのコンパクトな区画から、ワンフロアで数百坪、ビル一棟を丸ごと借り上げることで数千人規模の従業員を収容できる大規模な物件まで、多種多様なオフィス物件が存在します。

企業の成長フェーズに合わせて、適切な広さの物件を選べるため、無駄なコストを発生させにくいと言えます。例えば、創業期は小さな区画からスタートし、事業が軌道に乗って人員が増加したタイミングで、より広いフロアへ「拡張移転」するといったステップを踏むことが可能です。レンタルオフィスの場合、一つの施設内で拡張できる部屋数には限りがあるため、一定以上の規模になると移転を余儀なくされますが、賃貸オフィスであれば、市場に存在する無数の物件の中から次の拠点を探すことができます。企業の成長戦略と連動した、スケーラビリティの高いオフィス戦略を実現できる点は、賃貸オフィスの大きな強みです。

原状回復義務の有無

賃貸オフィスを契約する際に、必ず理解しておかなければならないのが「原状回復義務」の存在です。これは、オフィスの契約が終了して退去する際に、借主が自らの費用で、借りた区画を入居時の状態に戻さなければならないという義務です。

例えば、設置したパーテーションや間仕切り壁、独自にデザインした受付、増設したコンセントや照明などは、原則としてすべて撤去し、入居時と同じ状態(一般的には事務所仕様のまっさらな状態)に戻す必要があります。この原状回復工事には、専門の業者に依頼する必要があり、解体費用や廃棄物処理費用などで、高額なコストが発生します。工事期間も必要となるため、契約終了日よりも前に余裕をもって退去の準備を進めなければなりません。

ただし、ここで言う「原状回復」とは、完全に新品の状態に戻すことではありません。国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「経年変化」や「通常損耗」(普通に使っていて生じる汚れや傷など)については、原状回復義務の対象外であり、その修繕費用は貸主が負担すべき賃料に含まれる、という考え方が示されています。参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

しかし、事業用物件である賃貸オフィスの契約においては、契約書に「通常損耗も借主の負担で修繕する」といった特約が盛り込まれているケースも少なくありません。契約を結ぶ際には、原状回復の範囲がどこまでなのか、特約の内容を十分に確認することが極めて重要です。この義務の存在は、賃貸オフィスのデメリットの一つとして挙げられることもありますが、契約内容を正しく理解し、計画的に予算を確保しておくことで、トラブルを避けることができます。

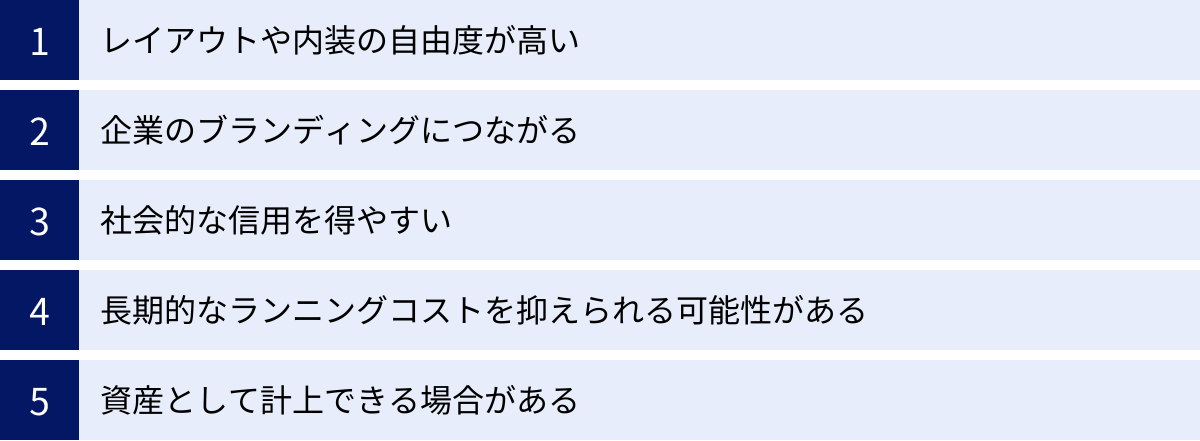

賃貸オフィスを借りるメリット

賃貸オフィスには、初期費用や開設までの時間といったハードルがある一方で、それを上回る多くのメリットが存在します。特に、企業の成長、ブランディング、信用の獲得といった観点から、他のオフィス形態では得難い価値を提供します。ここでは、賃貸オフィスを借りることで得られる具体的なメリットを5つの側面から深掘りしていきます。

レイアウトや内装の自由度が高い

前章でも触れましたが、レイアウトや内装を自社の思い通りに設計できることは、賃貸オフィスの最大のメリットと言えるでしょう。これは単に見た目を良くするという話に留まりません。オフィス空間の設計は、従業員の働きやすさ、生産性、そして創造性に直接影響を与える重要な経営戦略の一部です。

例えば、以下のようなオフィス空間を自由に構築できます。

- コミュニケーション活性化:部署間の壁を取り払ったオープンなレイアウトを採用し、偶発的な会話やアイデア交換が生まれやすい環境を作る。雑談や軽い打ち合わせができるカフェスペースやソファエリアを設置する。

- 生産性の向上:エンジニアやデザイナーなど、集中力を要する職種のために、静かな環境を確保した「集中ブース」や個室を用意する。一方で、活発な議論を行うための防音設備が整った会議室やブレストルームを複数設ける。

- 多様な働き方への対応:固定席を設けないフリーアドレス制を導入し、その日の業務内容や気分に合わせて働く場所を選べるようにする(Activity Based Working)。オンライン会議用のフォンブースを多数設置し、ハイブリッドワークを円滑に進める。

- 従業員エンゲージメントの向上:リフレッシュできる緑豊かな休憩スペース、健康をサポートする仮眠室やマッサージチェア、社内イベントを開催できる多目的ホールなどを設け、従業員の満足度を高める。

このように、自社の企業文化やビジョン、事業戦略を物理的な空間として具現化できるのが、賃貸オフィスの強みです。従業員が「この会社で働きたい」と思えるような魅力的なオフィスは、人材の定着率向上や、優秀な人材の獲得競争においても強力な武器となります。

企業のブランディングにつながる

オフィスは、従業員のためだけの空間ではありません。来訪する顧客、取引先、パートナー企業、そして採用候補者など、社外のステークホルダーに対して企業イメージを伝える「顔」としての役割も担っています。

洗練されたデザインのエントランス、企業のロゴやコーポレートカラーを配した内装、自社製品を展示するショールームなどを備えた賃貸オフィスは、強力なブランディングツールとなります。例えば、受付に足を踏み入れた瞬間に、その企業の先進性や信頼性、あるいはクリエイティビティといった価値観を直感的に感じ取ってもらうことができます。

これは、複数の企業が入居するレンタルオフィスやコワーキングスペースでは実現が難しい点です。共有のエントランスや廊下、同じ規格のオフィス家具では、自社の独自性をアピールするには限界があります。

また、自社のウェブサイトや採用パンフレット、SNSなどで魅力的なオフィスの写真や動画を発信することも、効果的な広報活動の一環です。「こんな素敵なオフィスで働ける会社なんだ」というポジティブな印象は、企業のブランド価値を高め、事業展開や採用活動を有利に進める上で大きな後押しとなります。特に、デザイン性や世界観を重視する業界や、BtoCビジネスで一般消費者へのイメージが重要な企業にとっては、計り知れないメリットと言えるでしょう。

社会的な信用を得やすい

事業を行う上で、「信用」は最も重要な資産の一つです。賃貸オフィスを構えているという事実は、社会的な信用力を客観的に示す要素として機能します。

金融機関から融資を受ける際の審査では、事業計画や財務状況と並んで、事業の実態が評価されます。住所のみを借りるバーチャルオフィスや、短期契約が前提のレンタルオフィスに比べて、しっかりとした賃貸借契約に基づき、独立した拠点を構えていることは、事業の安定性や継続性を示す好材料と見なされる傾向があります。

また、大手企業との取引や、官公庁の入札に参加する際にも、オフィスの形態が信用評価の一環としてチェックされることがあります。独立した専用のオフィススペースを確保していることは、セキュリティ管理体制が整っていることの証左ともなり、機密情報の取り扱いを伴うようなビジネスでは特に重要視されます。

さらに、特定の業種の許認可を取得する際には、独立した執務スペースの確保が法的な要件となっている場合があります。例えば、人材派遣業、有料職業紹介事業、古物商、建設業、宅地建物取引業などの許認可申請では、営業所の物理的な独立性が求められることが多く、パーテーションで区切られただけのレンタルオフィスや、そもそも執務スペースのないバーチャルオフィスでは要件を満たせないケースがあります。将来的にこうした事業展開を視野に入れている企業にとって、賃貸オフィスは必須の選択肢となるのです。

長期的なランニングコストを抑えられる可能性がある

「賃貸オフィスはコストが高い」というイメージが先行しがちですが、これは主に初期費用に関する話です。月々のランニングコストに目を向けると、長期間利用することを前提とした場合、レンタルオフィスなどよりも結果的に割安になる可能性があります。

レンタルオフィスの月額料金には、賃料に加えて、共用部の管理費、水道光熱費、インターネット利用料、受付サービス料など、様々な費用があらかじめ含まれています。そのため、一見すると便利ですが、坪単価(1坪あたりの賃料)で比較すると、賃貸オフィスよりもかなり高額に設定されているのが一般的です。

一方、賃貸オフィスの月々の支払いは、主に「賃料」と「共益費(管理費)」です。水道光熱費や通信費、清掃費などは別途、自社で契約・支払いを行う必要がありますが、その分、自社の努力次第でコストをコントロールしやすいという側面もあります。例えば、省エネを徹底して電気代を削減したり、より安価なインターネットプロバイダーを選んだりすることが可能です。

企業の規模や利用期間にもよりますが、一般的に、従業員数が10名を超え、2年以上の長期にわたってオフィスを利用する場合、レンタルオフィスの総支払額が賃貸オフィスの総支払額(初期費用を含む)を上回る分岐点が来ると言われています。事業の安定期に入り、長期的な拠点としてオフィスを構えるのであれば、賃貸オフィスの方がトータルコストを抑えられる可能性が高いのです。

資産として計上できる場合がある

会計・財務的な観点からも、賃貸オフィスにはメリットがあります。契約時に支払う「敷金」や「保証金」は、解約時に返還される性質のものであるため、会計上は「差入保証金」などの勘定科目で資産として計上されます。これは、費用として処理される礼金とは異なる点です。高額な敷金は一時的なキャッシュアウトを伴いますが、企業の資産としてバランスシート(貸借対照表)に計上されることになります。

また、自社で費用を負担して行った内装工事や、購入したオフィス家具・什器なども、企業の「固定資産」として計上できます。これらの固定資産は、法定耐用年数に応じて毎年「減価償却」を行い、費用として計上していくことになります。これにより、初年度に一括で費用計上するのではなく、数年間にわたって費用を平準化できるため、利益を適切に管理し、税務上のメリットを得られる場合があります。

このように、賃貸オフィスに関わる支出の一部は、単なるコスト(費用)ではなく、企業の資産形成や財務戦略の一環として捉えることができるのです。

賃貸オフィスを借りるデメリット

多くのメリットがある一方で、賃貸オフィスには慎重に検討すべきデメリットも存在します。特に、初期費用と開設までの時間という2つの大きなハードルは、企業の資金計画や事業スケジュールに大きな影響を与えます。これらのデメリットを事前に理解し、十分な準備をすることが、オフィス移転を成功させる鍵となります。

初期費用が高額になる

賃貸オフィスを契約する際に最も大きな障壁となるのが、初期費用の高さです。レンタルオフィスのように身軽に入居できるわけではなく、まとまった資金の準備が不可欠です。具体的にどのような費用がかかるのか、内訳を見てみましょう。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料の滞納や原状回復費用のための担保金。退去時に一部が償却(返還されない分)される場合もある。 | 賃料の6ヶ月~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前払賃料 | 入居する月の賃料を前払いで支払う。日割りの場合もある。 | 賃料の1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 万一の火災に備えて加入が義務付けられていることが多い。 | 年間数万円程度 |

| 内装・設備工事費 | パーテーション設置、電源・LAN配線工事、受付造作など。 | 数十万円~数百万円以上 |

| オフィス家具・什器購入費 | デスク、椅子、キャビネット、複合機、ビジネスフォンなど。 | 数十万円~数百万円以上 |

| 引越し費用 | 既存オフィスからの移転作業にかかる費用。 | 数十万円~数百万円以上 |

これらの費用を合計すると、月額賃料の10倍から、場合によっては20倍以上の金額が必要になることも珍しくありません。例えば、月額賃料50万円のオフィスを借りる場合、敷金(6ヶ月分)だけで300万円、それに礼金、仲介手数料、前払賃料などを加えると、契約時だけで450万円以上が必要になります。さらに、内装工事や家具の購入に数百万円、引越しに数十万円がかかると考えると、トータルの初期費用は1,000万円近くに達する可能性も十分にあります。

特に、創業間もないスタートアップや、内部留保が潤沢でない中小企業にとって、この初期費用の負担は非常に大きいものです。事業の運転資金を圧迫しないよう、綿密な資金計画と余裕を持った予算確保が絶対に必要となります。

オフィス開設までに時間がかかる

もう一つの大きなデメリットは、実際にオフィスで業務を開始できるまでに相当な時間がかかることです。「明日からすぐに働きたい」というニーズには全く応えられません。物件探しから入居完了まで、一般的には最低でも6ヶ月、長い場合は1年以上の期間を見込んでおく必要があります。

オフィス開設までの大まかな流れと、それぞれのステップにかかる期間の目安は以下の通りです。

- 物件探し・条件決定(1~3ヶ月):

自社のニーズ(エリア、広さ、予算など)を固め、不動産ポータルサイトや仲介会社を通じて候補物件を探し、リストアップします。 - 内覧・比較検討(1~2ヶ月):

候補物件を実際に訪問し、周辺環境や設備、使い勝手などを確認します。複数の物件を比較し、最終候補を絞り込みます。 - 申し込み・審査・契約(1ヶ月):

入居申込書を提出し、貸主による入居審査を受けます。審査を通過したら、重要事項説明を受け、賃貸借契約を締結します。 - 内装・レイアウト設計(1~2ヶ月):

オフィスのレイアウトを具体的に設計し、内装工事業者を選定します。詳細な打ち合わせを重ね、工事の見積もりを取得し、発注します。 - 内装工事・インフラ整備(1~3ヶ月):

設計に基づいて内装工事を実施します。同時に、電話回線やインターネット回線の引き込み工事、電気・水道などの契約手続きを進めます。 - オフィス家具の発注・搬入(1ヶ月):

レイアウトに合わせてオフィス家具を選定・発注します。納品までに時間がかかる場合もあるため、早めに手配が必要です。 - 引越し・業務開始(1週間~):

引越し業者を手配し、移転作業を行います。関係各所への住所変更手続きなどもこのタイミングで行います。

このように、各ステップで多くの時間と手間がかかります。特に、内装工事は設計から完了まで数ヶ月単位の時間を要するため、全体のスケジュールを大きく左右します。事業の拡大やプロジェクトの開始に合わせて、タイムリーにオフィスを開設したいと考えている場合、このリードタイムを逆算して、できるだけ早い段階から準備を始めることが不可欠です。急な人員増など、スピーディーな対応が求められる状況には、賃貸オフィスは不向きと言えるでしょう。

【比較表】賃貸オフィスと他のオフィス形態との違い

賃貸オフィスの特徴をより深く理解するために、他の代表的なオフィス形態(レンタルオフィス、サービスオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス)との違いを比較してみましょう。それぞれの形態にメリット・デメリットがあり、自社の事業フェーズや目的に合わせて最適な選択をすることが重要です。

| 比較項目 | 賃貸オフィス | レンタルオフィス | サービスオフィス | コワーキングスペース | バーチャルオフィス |

|---|---|---|---|---|---|

| 提供されるもの | 専有のオフィス空間(空室) | 家具・ネット付きの個室空間 | レンタルオフィス+秘書サービス等 | 共有の執務スペース、席 | 住所、電話番号の貸与 |

| 契約形態 | 賃貸借契約 | 利用契約(サービス契約) | 利用契約(サービス契約) | 利用契約(サービス契約) | 利用契約(サービス契約) |

| 初期費用 | 高額(敷金、礼金など) | 安い(保証金程度) | 安い~中程度 | 非常に安い~無料 | 非常に安い~無料 |

| 月額費用 | 坪単価は割安 | 坪単価は割高 | 割高 | 安い | 非常に安い |

| 内装・レイアウト | 自由 | 不可(備え付け) | 不可(備え付け) | 不可(共有設備) | なし |

| 利用開始までの期間 | 長い(6ヶ月~1年) | 短い(即日~数日) | 短い(数日~) | 短い(即日~) | 短い(即日~) |

| プライバシー | 高い | 高い(個室内) | 高い(個室内) | 低い(オープン空間) | なし |

| ブランディング効果 | 高い | 低い | やや高い | 低い | ほぼない |

| 原状回復義務 | あり | なし(または軽微) | なし(または軽微) | なし | なし |

| 主な利用者 | 中~大企業、安定期の企業 | スタートアップ、少人数チーム | 士業、外資系企業の支店 | フリーランス、起業家 | ネットショップ、フリーランス |

レンタルオフィスとの違い

レンタルオフィスは、賃貸オフィスと比較されることが最も多い形態です。特にスタートアップや中小企業にとって、どちらを選ぶかは重要な選択となります。

契約形態

- 賃貸オフィス: 「賃貸借契約」を結びます。借地借家法が適用され、借主の権利が強く保護されます。

- レンタルオフィス: 「利用契約」や「サービス契約」という形が一般的です。これは施設のサービスを利用するための契約であり、借地借家法の適用は受けません。そのため、契約の更新や解約に関する条件は、運営会社が定める規約に準じます。

オフィス家具や設備の有無

- 賃貸オフィス: 基本的に空っぽの状態(スケルトンまたは事務所仕様)で引き渡されます。デスク、椅子、複合機、インターネット回線などは全て自社で用意する必要があります。

- レンタルオフィス: デスク、椅子、キャビネットなどのオフィス家具や、インターネット回線、複合機(共用)などが最初から完備されています。PC一台あれば、すぐにでも業務を開始できます。

費用

- 賃貸オフィス: 初期費用(敷金・礼金など)が高額ですが、月々の坪単価は比較的安く設定されています。長期的に見ればコストを抑えられる可能性があります。

- レンタルオフィス: 初期費用は保証金(賃料の1~2ヶ月分)程度で非常に安いですが、各種サービス料が含まれるため月額費用は割高です。

利用できる人数の規模

- 賃貸オフィス: 数名から数千名規模まで、企業の規模に合わせて物件の広さを自由に選べます。

- レンタルオフィス: 提供されるのは1名用~10数名用程度の個室が中心です。それ以上の規模になると、複数の部屋を借りるか、移転を検討する必要があります。

サービスオフィスとの違い

サービスオフィスは、レンタルオフィスの一種と位置づけられますが、より付加価値の高いサービスを提供している点に特徴があります。基本的な違いはレンタルオフィスと同様ですが、以下の点で差別化が図られています。

- 提供サービス: レンタルオフィスの基本設備に加え、バイリンガル対応の秘書による電話応対や来客取次、郵便物の管理・転送、コンシェルジュサービスなどが提供されます。

- 立地・グレード: 都心の一等地にあるハイグレードなビルに入居していることが多く、内装も高級感のある設えになっています。

- 主な利用者: 高いレベルのサービスと格式が求められる士業(弁護士、会計士など)や、コンサルティングファーム、外資系企業の日本支社や駐在員事務所などに好まれます。費用もレンタルオフィスよりさらに高額になる傾向があります。

コワーキングスペースとの違い

コワーキングスペースは、「共に働く(Co-working)」という名前の通り、オープンスペースを複数の企業や個人が共有して利用する形態です。

- 専有スペースの有無: 賃貸オフィスやレンタルオフィスが「専有の個室」を提供するのに対し、コワーキングスペースはフリーアドレスの共有席が基本です(一部、月額契約者向けの固定席や個室プランもあります)。

- プライバシーとセキュリティ: オープンな空間であるため、プライバシーの確保や機密情報の管理には注意が必要です。電話やオンライン会議も周囲に気を使う必要があります。

- コミュニティ機能: 最大の特徴は、利用者同士のコミュニ-ティ形成やネットワーキングを促進する機能です。イベントや交流会が頻繁に開催され、新たなビジネスチャンスが生まれることもあります。賃貸オフィスのような閉じた環境では得られないメリットです。

バーチャルオフィスとの違い

バーチャルオフィスは、そもそも物理的な執務スペースを提供しないという点で、他のオフィス形態とは根本的に異なります。

- 提供されるもの: 提供されるのは、事業用の「住所」と「電話番号」が中心です。これにより、法人登記やウェブサイトへの住所記載、郵便物の受け取りが可能になります。一部、会議室を時間貸しで利用できるオプションが付いている場合もあります。

- 利用目的: 自宅で仕事をするフリーランスや、ECサイト運営者などが、プライバシー保護や社会的信用のために事業用の住所を取得する目的で利用します。実際の作業場所は提供されないため、コストを極限まで抑えることができます。

- 執務スペース: 物理的なオフィススペースは存在しないため、レイアウトの自由度やブランディングといった概念は当てはまりません。

参考:レンタルオフィスのメリット・デメリット

賃貸オフィスとの比較対象として最も頻繁に挙げられるレンタルオフィスのメリット・デメリットを整理しておくことで、自社にとってどちらがより適しているかの判断がしやすくなります。ここでは、レンタルオフィスの視点からその特徴を見ていきましょう。

レンタルオフィスのメリット

レンタルオフィスは、特に事業の立ち上げ期や、柔軟なオフィス戦略を求める企業にとって多くの利点を提供します。スピーディーかつ低コストで事業を開始できる点が最大の魅力です。

初期費用が安い

レンタルオフィスの最大のメリットは、圧倒的な初期費用の安さにあります。賃貸オフィスで必要となる高額な敷金(賃料の6〜12ヶ月分)や礼金、仲介手数料が不要なケースがほとんどです。

契約時に必要となるのは、入会金や、賃料の1〜3ヶ月分程度の保証金(デポジット)のみであることが多く、賃貸オフィスに比べて初期投資を劇的に抑えることができます。例えば、月額15万円のレンタルオフィスであれば、初期費用は15万〜45万円程度で済む可能性がありますが、同程度の賃料の賃貸オフィスでは数百万円の初期費用がかかることもあります。この手軽さは、資金調達が限られるスタートアップや、新規プロジェクトのためのスモールスタートを切りたい企業にとって非常に大きな魅力です。

すぐにオフィスを開設できる

契約から利用開始までのスピード感も、レンタルオフィスの大きな利点です。内装工事やインフラ整備といったプロセスが一切不要なため、申し込みと審査が完了すれば、最短で即日、遅くとも数日から1週間程度で入居が可能です。

事業計画が急に決まった場合や、急な人員増で早急に執務スペースが必要になった場合など、時間的な猶予がない状況にも柔軟に対応できます。賃貸オフィスのように、半年以上前から計画を立てる必要がないため、ビジネスチャンスを逃すことなく、迅速に事業をスタートさせることができます。

備品を用意する必要がない

レンタルオフィスには、業務に必要な基本的な設備や備品があらかじめ完備されています。具体的には、以下のようなものが含まれます。

- オフィス家具: デスク、オフィスチェア、キャビネットなど

- 通信インフラ: 高速インターネット回線(Wi-Fi)

- OA機器: 複合機、シュレッダー(共用部に設置)

- 共用設備: 会議室、ラウンジ、給湯室など

これらの設備を個別に選定、購入、設置する手間とコストが一切かからないため、利用者はPC一台を持ち込むだけで、すぐに仕事に取りかかることができます。総務担当者の負担を大幅に軽減できる点も、見逃せないメリットと言えるでしょう。

レンタルオフィスのデメリット

手軽で便利なレンタルオフィスですが、その裏返しとしていくつかのデメリットも存在します。特に、企業の成長やブランディングを重視するフェーズに入ると、これらのデメリットが事業の足かせとなる可能性があります。

カスタマイズ性が低い

レンタルオフィスの個室は、あらかじめ内装や家具が決められており、利用者がレイアウトを変更したり、壁紙を変えたりといったカスタマイズは原則として認められていません。企業のカルチャーやブランドイメージをオフィス空間に反映させることが難しく、どの企業のオフィスも似たような画一的な印象になりがちです。

自社の業務フローに合わせた特殊なレイアウトや、従業員の働きやすさを追求した独自の空間設計(例えば、集中ブースやリフレッシュスペースの設置)は困難です。企業の個性を表現し、従業員のエンゲージメントを高めるための「場作り」という観点では、大きな制約があると言わざるを得ません。

ブランディングにつながりにくい

前述のカスタマイズ性の低さと関連しますが、レンタルオフィスは企業のブランディング効果が期待しにくいというデメリットがあります。エントランスや廊下、会議室といった共用部は他の企業と共有するため、自社の独自性をアピールする場として活用することができません。

来訪者に対して、「しっかりとした自社オフィスを構えている」という信頼感や、企業の世界観を伝えることが難しくなります。採用活動においても、画一的なオフィス環境は、他の企業との差別化要因になりにくく、魅力的な働く場としてのアピール力に欠ける可能性があります。企業の「顔」としてのオフィスを重視する企業にとっては、大きなマイナスポイントとなります。

ランニングコストが高くなる可能性がある

初期費用は安いものの、月々のランニングコストは、賃貸オフィスと比較して坪単価で割高に設定されています。月額料金には、賃料だけでなく、水道光熱費、インターネット代、清掃費、受付サービス料など、様々な費用が含まれているためです。

短期間の利用であれば、この手軽さとオールインワンの料金体系はメリットになります。しかし、1年、2年と長期にわたって利用し続けると、総支払額が賃貸オフィスを借りた場合のトータルコスト(初期費用+月額賃料)を上回ってしまうケースが少なくありません。特に、利用人数が増えて広い個室に移る場合、月額費用はさらに高騰します。長期的な視点でのコスト効率を考えると、ある程度の事業規模になった段階で賃貸オフィスへの移転を検討する方が、結果的に賢明な選択となる可能性があります。

賃貸オフィスはどんな企業におすすめ?

これまで見てきた特徴やメリット・デメリットを踏まえると、賃貸オフィスは、特定のニーズや事業フェーズにある企業にとって最適な選択肢となります。ここでは、賃貸オフィスを特におすすめしたい企業のタイプを3つに分けて具体的に解説します。自社がこれらのいずれかに当てはまるかどうかを検討することで、オフィス選びの方向性が明確になるでしょう。

従業員数が多く、広いスペースが必要な企業

従業員数が20名、30名を超え、さらに将来的な人員増が見込まれる企業にとって、賃貸オフィスは最も現実的で合理的な選択肢です。レンタルオフィスで提供される個室は、多くが1名から10数名程度の規模を想定しています。数十名規模の従業員を収容しようとすると、複数の個室を借りる必要があり、コストがかさむ上にチームの一体感が損なわれる可能性があります。

賃貸オフィスであれば、ワンフロアで数十名から数百名を収容できる広々とした物件を見つけることができます。部署やチームが同じ空間で働くことで、円滑なコミュニケーションや偶発的なコラボレーションが促進され、組織としての一体感を醸成しやすくなります。

また、企業の成長に合わせて執務スペースを拡張できる柔軟性も魅力です。会議室、役員室、サーバールーム、倉庫、リフレッシュスペースなど、事業運営に必要な様々な機能的空間を、十分な広さを確保して設けることができます。事業規模の拡大にオフィス環境がボトルネックになることを防ぎ、持続的な成長を支える基盤として、賃貸オフィスは不可欠な存在と言えるでしょう。

オフィスのデザインやレイアウトにこだわりたい企業

自社の企業文化やビジョンをオフィス空間で表現し、従業員の働きやすさや生産性を最大限に高めたいと考える企業には、賃貸オフィスが強く推奨されます。レイアウトや内装の自由度が高いという賃貸オフィスの特性は、こうした企業にとって計り知れない価値を持ちます。

例えば、以下のようなニーズを持つ企業に最適です。

- クリエイティブ系企業(広告、デザイン、ITなど): 自由な発想やイノベーションを促進するために、遊び心のあるデザインや、コラボレーションを誘発するような開放的な空間を求める企業。

- ABW(Activity Based Working)の導入を目指す企業: 固定席を廃し、業務内容に応じて集中ブース、協業エリア、リラックスエリアなどを従業員が自由に選択して働ける環境を構築したい企業。

- エンジニアの生産性を重視する企業: 高い集中力を維持できる静かな執務エリアや、人間工学に基づいた高品質なデスク・チェアを自由に導入したい企業。

- 独自の企業文化を醸成したい企業: 企業の歴史や理念を伝える展示スペースを設けたり、従業員同士の交流を深めるための大規模なカフェテリアやイベントスペースを設置したりしたい企業。

オフィスを単なる「作業場所」ではなく、「戦略的な経営資源」と捉える企業にとって、その思想を具現化できるキャンバスとなるのが賃貸オフィスなのです。

自社のブランディングや信用を重視する企業

企業の社会的信用力やブランドイメージの向上を経営上の重要な課題と位置づける企業にとって、賃貸オフィスを構えることの意義は非常に大きいものがあります。

特に、以下のような企業には賃貸オフィスが適しています。

- BtoBビジネスが主体の企業: 大手の取引先や顧客をオフィスに招く機会が多い場合、独立した立派なオフィスは、信頼性や事業の安定性を示す強力なメッセージとなります。洗練されたエントランスや会議室は、商談を有利に進めるための重要な演出装置にもなり得ます。

- 金融機関からの融資や投資家からの資金調達を目指す企業: 事業の実態や基盤がしっかりしていることを客観的に示す上で、賃貸オフィスの存在はプラスに評価される傾向があります。バーチャルオフィスやレンタルオフィスに比べて、事業への本気度や継続性に対する信頼を得やすくなります。

- 優秀な人材の獲得競争に力を入れている企業: 魅力的なオフィス環境は、採用候補者に対する強力なアピールポイントとなります。「この会社で働きたい」と思わせるような、デザイン性が高く快適なオフィスは、企業のウェブサイトや採用メディアを通じて発信することで、ブランディングと採用力強化に直結します。

「信用」や「ブランド」という無形の資産を構築していく上で、物理的な拠点である賃貸オフィスが果たす役割は決して小さくありません。 長期的な視点で企業の価値を高めていきたいと考えるならば、賃貸オフィスは非常に有効な投資と言えるでしょう。

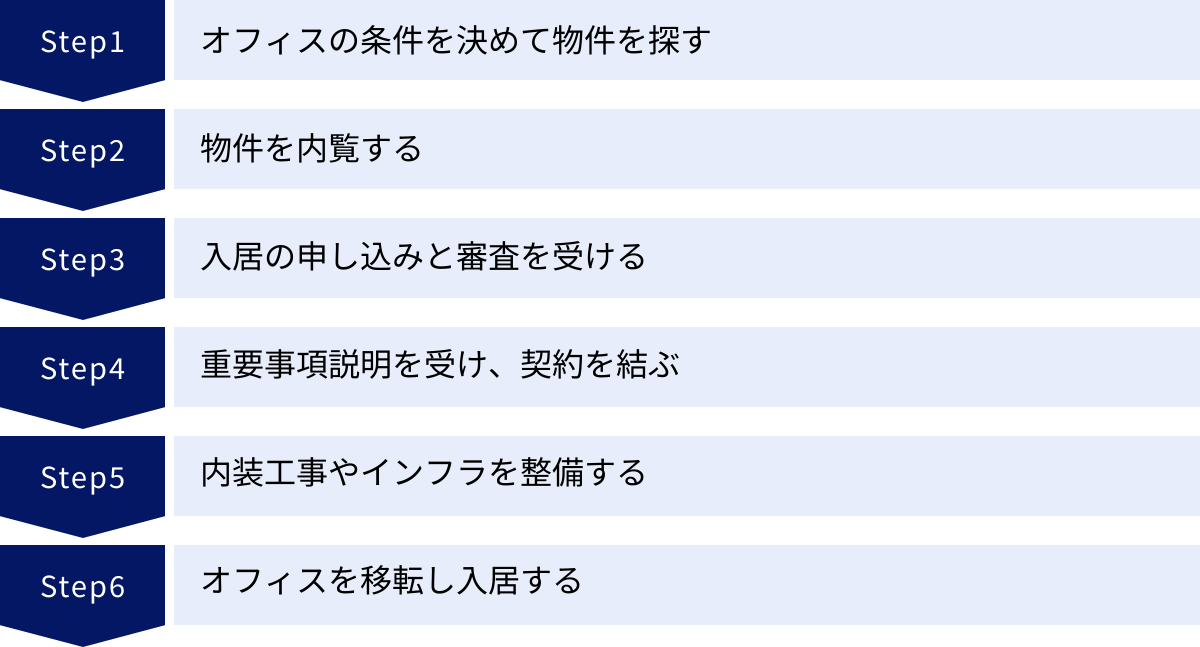

賃貸オフィスの契約から入居までの6ステップ

賃貸オフィスの契約は、住居用の賃貸物件探しとは異なる点が多く、計画的に進める必要があります。ここでは、物件探しから実際に入居するまでの流れを、具体的な6つのステップに分けて解説します。各ステップでやるべきことと注意点を理解し、スムーズなオフィス移転を実現しましょう。

① オフィスの条件を決めて物件を探す

すべての始まりは、自社にとって理想的なオフィスの条件を明確に定義することからです。この最初のステップが曖昧だと、後の物件探しが非効率になり、時間ばかりが過ぎてしまいます。以下の項目について、社内で十分に議論し、優先順位をつけましょう。

- エリア: 最寄り駅、顧客へのアクセス、従業員の通勤利便性、周辺環境(飲食店、銀行など)

- 広さ(面積): 必要な坪数。従業員1人あたり1.5坪~3坪が目安とされますが、会議室やリフレッシュスペースの広さも考慮します。

- 予算: 月額賃料と共益費の上限。初期費用も別途見積もっておく必要があります。

- 入居希望時期: いつまでに移転を完了させたいか。前述の通り、最低でも半年前には動き出す必要があります。

- ビルのスペック: 新耐震基準(1981年6月以降)を満たしているか、ビルのグレード(外観、エントランス)、セキュリティレベル、空調の方式(個別空調かセントラル空調か)、エレベーターの数、駐車場や駐輪場の有無など。

- その他: 1階の店舗や24時間利用の可否、OAフロア(床下に配線を通せる構造)の有無など。

これらの条件が固まったら、不動産ポータルサイト(後述)で物件を検索したり、事業用不動産を専門に扱う仲介会社に相談したりして、具体的な物件探しを開始します。

② 物件を内覧する

気になる物件が見つかったら、必ず現地を訪問して内覧します。図面や写真だけではわからない、多くの重要な情報を得ることができます。内覧時には、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- 室内の状態: 天井の高さ(圧迫感はないか)、窓からの採光、柱の位置や形状(レイアウトの妨げにならないか)、コンセントの位置と数。

- 共用部: エントランス、廊下、エレベーター、トイレ、給湯室などの清潔さや管理状態。トイレの数や男女別の確認も重要です。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離や道のり、周辺の騒音や匂い、ランチに使える飲食店の充実度、銀行や郵便局の場所。

- 設備: 空調の効き具合、携帯電話の電波状況、搬入出の動線(引越し時や大きな機材を運び込む際に重要)。

可能であれば、複数の担当者で内覧し、異なる視点から物件を評価することが望ましいです。メジャーを持参して、実際の寸法を測っておくと、後のレイアウト設計に役立ちます。

③ 入居の申し込みと審査を受ける

内覧を経て、入居したい物件が決まったら、貸主に対して「入居申込書」を提出します。これは、「この物件を借りたい」という意思表示であり、この書類をもとに貸主(または管理会社)が入居審査を行います。

入居申込書には、企業の基本情報(会社名、所在地、代表者名など)に加えて、事業内容、設立年月日、資本金、従業員数などを記入します。多くの場合、以下の書類の提出も求められます。

- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット

- 決算書(通常、直近3期分)

- 代表者の連帯保証人に関する情報(身分証明書、収入証明など)

審査では、「この企業に継続的な賃料支払い能力があるか」「信頼できるテナントか」という点が厳しくチェックされます。特に、設立間もない企業や、赤字決算の企業は審査が通りにくい場合もあります。その際は、代表者以外の連帯保証人を追加したり、預金残高証明書を提出したりすることで、信用を補完できるケースもあります。

④ 重要事項説明を受け、契約を結ぶ

審査を無事に通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。これは、物件や契約に関する非常に重要な内容を説明するものです。不明な点があれば、その場で納得できるまで質問しましょう。

重要事項説明書と賃貸借契約書で特に確認すべき主な項目は以下の通りです。

- 契約期間と更新: 普通借家契約か定期借家契約か。更新料の有無。

- 賃料と支払い方法: 賃料、共益費の金額、支払い期日。

- 敷金・保証金: 金額、償却(解約時に返還されない割合)の有無、返還時期。

- 解約: 解約予告期間(通常6ヶ月前)、違約金の有無。

- 禁止事項・特約: 用途制限、看板設置のルール、内装工事に関する規定など。

- 原状回復義務の範囲: どこまでを元の状態に戻す必要があるのか、通常損耗の扱いなど。

すべての内容に合意できたら、契約書に署名・捺印し、初期費用(敷金、礼金、前払賃料など)を支払って、正式に契約が成立します。

⑤ 内装工事やインフラを整備する

契約が完了したら、入居に向けて具体的な準備を進めます。特に内装工事は時間がかかるため、迅速に着手する必要があります。

- レイアウト設計と業者選定: オフィスのレイアウトを最終決定し、複数の内装工事業者から見積もりを取って比較検討し、依頼する業者を決定します。

- 工事の実施: 貸主やビル管理会社の承認を得ながら、パーテーションの設置、電源やLANの配線、受付の造作などの内装工事を進めます。

- インフラの契約・手配: 電話回線、インターネット回線、電気、水道などのライフラインの契約手続きを行います。回線の引き込み工事には時間がかかる場合があるため、内装工事と並行して早めに申し込みましょう。

- オフィス家具・OA機器の手配: レイアウトに合わせてデスク、椅子、複合機などを発注します。

⑥ オフィスを移転し入居する

すべての工事と準備が完了したら、最後のステップである移転作業です。

- 引越し業者の手配: オフィス移転専門の引越し業者に見積もりを依頼し、契約します。

- 各種届出: 法務局への本店(または支店)移転登記、税務署、都道府県税事務所、市町村役場への異動届、社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署への届出、郵便局への転居届など、関係各所への住所変更手続きを行います。取引先や顧客への移転案内も忘れずに行いましょう。

- 移転作業: スケジュールに沿って、荷物の搬出・搬入を行います。

これらのステップをすべて完了させ、ようやく新しいオフィスでの業務がスタートします。全体を統括するプロジェクトマネージャーを社内に置くなど、計画的かつ組織的に進めることが成功の鍵となります。

賃貸オフィス探しにおすすめの不動産ポータルサイト3選

賃貸オフィスを探す第一歩として、オンラインの不動産ポータルサイトの活用は非常に有効です。数多くの物件情報を効率的に比較検討できます。ここでは、事業用不動産の情報が充実している、代表的なポータルサイトを3つご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の物件探しに役立てましょう。

※各サイトの情報は、公式サイトを参照して記述しています。

① アットホーム

「アットホーム」は、居住用不動産のイメージが強いかもしれませんが、事業用の賃貸物件(貸店舗・貸事務所)に関しても全国規模で豊富な情報量を誇るポータルサイトです。

- 特徴:

- 全国を網羅する圧倒的な物件数: 全国各地の不動産会社が加盟しているため、都心部だけでなく、地方都市や郊外のオフィス物件も探しやすいのが大きな強みです。

- 多様な検索軸: エリアや沿線、駅からの距離はもちろん、「新着」「1階」「駐車場あり」「OAフロア」といった、事業用物件ならではのこだわり条件で絞り込み検索が可能です。

- 地域密着型の情報: 地元の不動産会社が掲載している物件が多いため、その地域ならではの掘り出し物物件が見つかる可能性もあります。

- 使いやすいインターフェース: シンプルで直感的なサイトデザインで、初めて事業用物件を探す方でもストレスなく利用できます。

アットホームは、幅広いエリアで、様々な規模や条件のオフィスを比較検討したい企業にとって、まず最初にチェックすべきポータルサイトと言えるでしょう。

参照:アットホーム株式会社 公式サイト

② CBRE

「CBRE(シービーアールイー)」は、世界最大級の事業用不動産サービス会社が運営するプラットフォームです。プロフェッショナル向けの高度なサービスを提供しており、特に大規模なオフィス移転を検討している企業に適しています。

- 特徴:

- 大規模・ハイグレード物件に強み: 都心部の大型オフィスビルや、グローバル基準のハイスペックな物件情報が充実しています。中規模から大規模な本社移転や、拠点開設を検討する企業に最適です。

- 専門的なマーケット情報: 専門のアナリストによる詳細な市場調査レポートや、オフィスマーケットの動向に関する情報が公開されており、戦略的なオフィス移転計画を立てる上で非常に役立ちます。

- コンサルティングサービス: 単なる物件仲介に留まらず、企業の経営戦略に基づいたオフィス戦略の立案、プロジェクトマネジメント、ワークプレイスコンサルティングなど、包括的なサービスを提供しています。

- グローバルネットワーク: 外資系企業や、海外展開を視野に入れる企業にとって、CBREのグローバルな知見とネットワークは大きな強みとなります。

CBREは、戦略的な視点からオフィス移転を捉え、専門家のサポートを受けながら最適なソリューションを見つけたいと考える、中規模から大企業向けのプラットフォームです。

参照:CBRE株式会社 公式サイト

③ OFFICE NAVI

「OFFICE NAVI(オフィスナビ)」は、株式会社Office Naviが運営する、賃貸オフィス・貸事務所に特化した専門検索サイトです。主要都市のオフィス情報にフォーカスしており、使いやすさにも定評があります。

- 特徴:

- 主要ビジネスエリアに特化: 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台といった日本の主要都市のオフィス物件情報に特化しており、これらのエリアでオフィスを探している企業にとっては、情報が探しやすく非常に効率的です。

- 豊富な物件写真と詳細情報: 物件の外観やエントランス、室内だけでなく、共用部や眺望など、豊富な写真が掲載されている物件が多く、内覧前に詳細なイメージを掴みやすいのが特徴です。

- 多様なオフィスタイプに対応: 一般的な賃貸オフィスに加えて、内装工事が完了した状態で入居できる「セットアップオフィス」や、前テナントの内装をそのまま引き継げる「居抜きオフィス」といった、初期費用や手間を抑えられる物件の情報も探せます。

- 専門スタッフによるサポート: サイトからの問い合わせ後、各エリアに精通した専門スタッフが、物件探しから契約までをきめ細かくサポートしてくれます。

OFFICE NAVIは、主要都市で効率的にオフィスを探したい企業や、セットアップオフィス・居抜きオフィスといった選択肢も視野に入れている企業にとって、非常に使い勝手の良い専門サイトです。

参照:株式会社Office Navi 公式サイト