札幌市は、北海道における経済・文化の中心地であり、多くの企業がビジネス拠点として注目しています。豊かな自然環境と都市機能が融合した魅力的な街並みは、従業員のワークライフバランス向上にも繋がり、特にIT関連企業やスタートアップの進出が活発です。

しかし、いざ札幌でオフィスを構えようとしても、「どのエリアを選べば良いのか」「賃料相場はどのくらいなのか」「契約時に何に注意すべきか」など、多くの疑問が生じることでしょう。オフィスの賃料は企業の固定費に大きな影響を与えるため、慎重な情報収集と計画が不可欠です。

この記事では、2024年の最新データに基づき、札幌の賃貸オフィス市場の動向を徹底的に解説します。エリア別・規模別の具体的な賃料相場から、オフィス選びのポイント、契約までの流れ、費用を抑えるコツまで、網羅的に情報を提供します。札幌でのオフィス開設や移転を検討している企業の担当者様にとって、最適な意思決定の一助となれば幸いです。

目次

札幌のオフィス賃料相場の最新動向【2024年】

札幌のオフィス市場は、近年活発な動きを見せています。企業の旺盛な需要と大規模な再開発プロジェクトが市場にどのような影響を与えているのか、まずは全体像を把握しましょう。ここでは、札幌オフィス市場の全体的な特徴と、最新の平均賃料・空室率の推移について詳しく解説します。

札幌のオフィス市場の全体的な特徴

札幌のオフィス市場は、いくつかの際立った特徴を持っています。第一に、北海道経済の中枢としての圧倒的な存在感です。道内に本社を置く企業の多くが札幌に拠点を構え、さらに道外企業の支社・支店も集中しています。これにより、多様な業種の企業が集積し、安定したオフィス需要を生み出しています。

第二に、IT関連産業の集積地としての成長が挙げられます。札幌市は「ITイノベーション都市」を掲げ、積極的な企業誘致や人材育成に取り組んできました。その結果、首都圏に比べてコストを抑えつつ優秀な人材を確保できる環境が整い、多くのIT企業やコールセンター、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)センターが進出しています。この動きはオフィス需要を下支えする重要な要因となっています。

第三に、交通アクセスの利便性です。市内にはJR、地下鉄、市電、バスといった公共交通網が発達しており、中心部は碁盤の目状で分かりやすい街区が形成されています。また、北海道の空の玄関口である新千歳空港へは、JR快速エアポートを利用すれば札幌駅から約37分でアクセス可能です。この利便性は、出張の多い企業や広域でのビジネス展開を考える企業にとって大きな魅力です。

そして近年、最も注目すべき特徴が都心部における大規模な再開発です。後述する北海道新幹線の札幌延伸を見据え、JR札幌駅周辺を中心に複数の再開発プロジェクトが進行しています。これにより、最新の設備を備えたグレードの高いオフィスビルが次々と供給され、オフィス市場全体の質を向上させています。一方で、新築ビルへの移転需要が高まることで、既存ビルとの間で設備の質や賃料の二極化が進む可能性も指摘されています。

これらの特徴を背景に、札幌のオフィス市場は、コロナ禍においても比較的底堅く推移し、現在は回復から成長のフェーズへと移行していると言えるでしょう。

平均賃料と空室率の推移

オフィス市場の健全性を測る上で最も重要な指標が「平均賃料」と「空室率」です。札幌のオフィス市場は、全国の主要都市と比較しても良好な数値を維持しています。

事業用不動産サービス大手の三鬼商事が発表したオフィスマーケットデータによると、札幌ビジネス地区の2024年4月時点での平均賃料は月額坪あたり13,019円でした。これは前年同月比で3.65%の上昇を示しており、賃料が着実に上昇トレンドにあることを示しています。特に、新築ビルや大規模ビルの竣工が全体の平均賃料を押し上げる要因となっています。

一方、同月の空室率は3.20%となっており、前年同月比で1.04ポイント低下しました。一般的に、オフィス市場の需給が均衡する目安とされる空室率は5%程度と言われており、3%台という数値は貸手市場(テナントを見つけやすい状況)であることを意味します。空室率の低下は、企業の拡張移転や新規進出による旺盛な需要が、オフィスの供給を上回っている状況を反映しています。

| 調査年月 | 平均賃料(円/坪) | 空室率(%) |

|---|---|---|

| 2024年4月 | 13,019 | 3.20 |

| 2023年4月 | 12,561 | 4.24 |

| 2022年4月 | 12,242 | 4.67 |

参照:三鬼商事株式会社「オフィスマーケットデータ 札幌 2024年4月度」

上の表からも分かるように、過去2年間で平均賃料は継続的に上昇し、空室率は着実に低下しています。この傾向は、札幌のオフィス市場が非常に堅調であることを示しており、今後も当面は続くと予測されます。

このような状況下でオフィスを探す企業にとっては、いくつかの留意点があります。まず、好条件の物件は競争が激しく、すぐに契約済みとなってしまう可能性が高いことです。特に、駅近や築浅、大規模ビルといった人気の物件は、情報が出たらすぐに行動を起こす必要があります。また、賃料が上昇傾向にあるため、予算設定を慎重に行うとともに、交渉の余地が少なくなっていることも念頭に置くべきでしょう。

まとめると、2024年現在の札幌オフィス市場は、IT産業の集積や再開発を背景に需要が供給を上回り、賃料は上昇、空室率は低下という典型的な成長市場の様相を呈しています。この動向を正しく理解し、スピーディーかつ計画的に物件探しを進めることが、札幌でのオフィス戦略を成功させる鍵となります。

【エリア別】札幌のオフィス賃料相場(坪単価)

札幌のオフィス賃料は、エリアによって大きく異なります。企業の業種や事業戦略、ターゲットとする顧客層、従業員の通勤利便性などを考慮し、自社に最適なエリアを選ぶことが極めて重要です。ここでは、札幌を代表する3つのビジネスエリアとその他の注目エリアについて、それぞれの特徴と賃料相場を詳しく解説します。

| エリア | 賃料相場(坪単価/月額) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| JR札幌駅周辺 | 15,000円 ~ 25,000円 | 交通の要衝。大企業やIT企業が集積。新築・大規模ビルが多い。 |

| 大通公園周辺 | 12,000円 ~ 20,000円 | 官公庁や金融機関、士業事務所が多い。商業施設も充実。 |

| すすきの周辺 | 9,000円 ~ 15,000円 | 繁華街に隣接。クリエイティブ系やスタートアップに人気。賃料は比較的安価。 |

| その他エリア | 8,000円 ~ 14,000円 | 駅から少し離れるが、割安な物件が見つかりやすい。 |

※上記の賃料相場は、築年数や規模、設備グレードなどによって変動します。あくまで目安としてご参照ください。

JR札幌駅周辺エリア

エリアの特徴

JR札幌駅周辺は、名実ともに北海道のビジネス・交通の中心地です。JR函館本線をはじめとする複数の路線、市営地下鉄の南北線と東豊線が乗り入れ、新千歳空港へもダイレクトにアクセスできるため、道内外への移動が多い企業にとって最高のロケーションと言えます。

このエリアの最大の特徴は、大規模な再開発によって誕生した新築・高機能なオフィスビルが集積している点です。地上からの見た目も壮観なランドマークタワーが多く、企業のブランディングやイメージ向上に大きく貢献します。ビル内にはカンファレンス施設や商業施設、ホテルなどが併設されていることも多く、ビジネスに必要なあらゆる機能がコンパクトにまとまっています。

大企業の本社や北海道支社、成長著しいIT企業などがオフィスを構えており、活気あるビジネスコミュニティが形成されています。金融機関の本支店も集中しているため、資金調達や取引においても利便性が高いです。また、札幌駅と大通エリアを結ぶ「札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)」の存在も重要です。天候に左右されずに快適に移動できるため、従業員や来客者にとって大きなメリットとなります。

賃料相場

JR札幌駅周辺は、その利便性とステータスの高さから、札幌市内で最も賃料相場が高いエリアです。特に駅直結や徒歩5分圏内の新築・大規模ビルは、坪単価が20,000円を超えることも珍しくありません。

- 新築・築浅の大規模ビル: 坪単価 18,000円 ~ 25,000円以上

- 既存のオフィスビル: 坪単価 15,000円 ~ 20,000円

賃料は高額ですが、それに見合うだけの価値(交通利便性、企業ブランド、従業員満足度、採用競争力など)を見出せる企業にとっては、最適な選択肢となります。予算に制約がある場合は、駅から少し歩く、あるいは築年数が経過したビルも視野に入れると、選択肢が広がるでしょう。

大通公園周辺エリア

エリアの特徴

大通公園周辺は、JR札幌駅エリアと並ぶ、もう一つの主要ビジネス地区です。東西に延びる大通公園を挟んで、北側には金融機関や大手企業のオフィスビルが、南側にはデパートやファッションビルなどの商業施設が立ち並び、ビジネスと商業が融合した独特の雰囲気を持っています。

このエリアの最大の特徴は、札幌市役所や北海道庁などの官公庁、裁判所が集積していることです。そのため、弁護士、司法書士、行政書士といった士業の事務所や、官公庁との連携が多い企業にとっては非常に利便性の高い立地です。

また、地下鉄は南北線、東西線、東豊線の3路線すべてが「大通駅」で交差しており、市内のあらゆる方面へのアクセスが良好です。前述の「チ・カ・ホ」によって札幌駅とも地下で繋がっているため、雨や雪の日でも快適に移動できます。

オフィスビルは、札幌駅周辺に比べるとやや築年数が経過したものが多くなりますが、その分、風格のあるビルや、リノベーションによって現代的な内装に生まれ変わった物件も見られます。

賃料相場

大通公園周辺エリアの賃料相場は、札幌駅周辺に次いで高い水準にありますが、物件によっては比較的リーズナブルな選択肢も見つかります。

- 大通公園沿いや駅直結のビル: 坪単価 15,000円 ~ 20,000円

- 少し離れた中規模ビル: 坪単価 12,000円 ~ 16,000円

官公庁との近さや市内交通のハブである点を重視する企業、あるいは歴史と落ち着きのある環境を求める企業に適したエリアです。商業施設が充実しているため、従業員が仕事帰りにショッピングや食事を楽しむなど、アフターワークの充実も期待できます。

すすきの周辺エリア

エリアの特徴

「すすきの」は日本有数の歓楽街として全国的に有名ですが、近年はビジネスエリアとしての側面も強まっています。地下鉄南北線「すすきの駅」を中心に、飲食店や娯楽施設が密集していますが、その周辺にはオフィスビルも点在しています。

このエリアの特徴は、札幌の他のビジネスエリアに比べて賃料が比較的安価であること、そして独特の活気とカルチャーがあることです。このため、コストを抑えたいスタートアップや、クリエイティブ系の企業、Web関連企業などに人気があります。

世界的なホテルブランドの進出や再開発も進んでおり、街の雰囲気も変わりつつあります。飲食店が非常に豊富なため、ランチの選択肢に困ることはなく、クライアントとの会食場所にも事欠きません。ただし、夜は賑やかになるため、静かな環境を最優先する企業には向かないかもしれません。業種や企業文化との相性を考える必要があるエリアです。

賃料相場

すすきの周辺エリアの賃料は、都心部にありながらも比較的リーズナブルです。

- 駅周辺の比較的新しいビル: 坪単価 11,000円 ~ 15,000円

- 駅から少し離れたビルや築古ビル: 坪単価 9,000円 ~ 12,000円

初期費用やランニングコストを抑えつつ、都心部の利便性も享受したいというニーズを持つ企業にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

その他のエリア(バスセンター前など)

上記の3大エリア以外にも、札幌には魅力的なビジネスエリアが存在します。例えば、大通公園の東側に位置する地下鉄東西線「バスセンター前駅」周辺は、創成川イースト地区として知られ、近年クリエイターや若手起業家が集まるエリアとして注目されています。デザイン事務所や個性的なカフェなどが集まり、新しい文化の発信地となっています。賃料も比較的安価なため、独自のカルチャーを重視する企業には面白い選択肢かもしれません。

また、JR札幌駅の北側(北大周辺)や、地下鉄東西線の西11丁目駅、西18丁目駅周辺なども、都心へのアクセスを保ちつつ、より落ち着いた環境と手頃な賃料のオフィスが見つかる可能性があります。

自社のビジネスにとって最も重要な要素は何か(交通アクセス、企業イメージ、コスト、周辺環境など)を明確にし、多角的な視点でエリアを検討することが、最適なオフィス選びの第一歩です。

【規模別】札幌のオフィス賃料相場(坪単価)

オフィスの賃料は、立地だけでなくその「規模(面積)」によっても坪単価が変動する傾向があります。一般的に、小規模なオフィスほど坪単価は割高になり、大規模なオフィスほど割安になる傾向が見られます。ここでは、企業の成長ステージや従業員数に合わせて、規模別のオフィス賃料相場と特徴を解説します。

| オフィス規模 | 面積(坪) | 主な入居企業 | 賃料(坪単価)の傾向 |

|---|---|---|---|

| 小規模オフィス | 20坪未満 | スタートアップ、個人事業主、士業 | 割高 |

| 中規模オフィス | 20坪~50坪 | 成長期ベンチャー、地方拠点 | 標準的 |

| オフィス | 50坪~100坪 | 安定期の企業、支社・支店 | やや割安 |

| 大規模オフィス | 100坪以上 | 大企業、コールセンター | 割安 |

20坪未満の小規模オフィス

20坪未満(約66平方メートル未満)の小規模オフィスは、従業員数1名から5名程度のスタートアップや個人事業主、士業(弁護士、税理士など)の事務所に最適なサイズです。札幌市内にはこうした小規模区画の物件が豊富に存在しますが、一方で需要も非常に高いため、好条件の物件はすぐに埋まってしまう傾向にあります。

この規模のオフィスの特徴は、坪単価が他の規模に比べて割高に設定されやすいことです。例えば、同じビル内でも100坪の区画が坪単価15,000円であるのに対し、15坪の区画は坪単価18,000円といったケースが見られます。これは、貸主側にとって区画が小さいほど管理の手間やコストが相対的に増えるためです。

しかし、坪単価は高くても総額の賃料は抑えられるため、事業を始めたばかりで固定費を最小限にしたい企業にとっては現実的な選択肢となります。この規模のオフィスを探す際は、一般的な賃貸オフィスだけでなく、家具や通信環境が予め備わっているサービスオフィスや、シェアオフィス、コワーキングスペースも比較検討すると良いでしょう。これらは初期費用を大幅に削減できるメリットがあります。

20坪~50坪の中規模オフィス

20坪から50坪(約66~165平方メートル)のオフィスは、従業員数が5名から20名程度の、成長期にあるベンチャー企業や、首都圏に本社を置く企業の札幌支店・営業所などに最も多く利用されるサイズです。札幌のオフィス市場において、最も需要と供給のバランスが取れたボリュームゾーンと言えます。

この規模のオフィスは、札幌駅周辺、大通公園周辺といった主要ビジネスエリアに数多く存在し、選択肢が豊富です。築年数やグレードも様々で、予算や希望条件に応じて多様な物件から選ぶことができます。

賃料の坪単価は、そのエリアの標準的な価格帯となることが多く、物件ごとの差は立地や築年数、設備グレードによって明確に現れます。例えば、同じ40坪のオフィスでも、札幌駅直結の新築ビルと、大通から少し離れた築20年のビルとでは、坪単価に5,000円以上の差が出ることもあります。

この規模のオフィスを選ぶ際は、将来的な人員増も見据えて、少し余裕のある広さを確保することも重要です。事業が順調に拡大した場合、すぐに手狭になってしまい、短期間で再び移転が必要になると、余計なコストと手間がかかってしまうためです。

50坪~100坪のオフィス

50坪から100坪(約165~330平方メートル)のオフィスは、従業員数が20名から50名程度の、事業が安定期に入った企業や、ある程度の規模を持つ支社・支店に適しています。この規模になると、物件の供給数は中規模オフィスに比べて限られてきます。

特に、新しい高機能なビルでこの規模の区画を探す場合、選択肢は札幌駅周辺や大通エリアの主要なビルに絞られてくることが多いです。これらのビルはグレードが高いため、坪単価も高水準で推移しますが、その分、企業の信頼性やブランディング向上に繋がります。

この規模のオフィスを契約する企業は、体力がある程度あると見なされるため、貸主との賃料交渉の余地が生まれる場合もあります。特に、複数の区画をまとめて借りる、長期契約を結ぶといった条件を提示することで、有利な条件を引き出せる可能性があります。

レイアウトの自由度も高まり、執務スペースに加えて、複数の会議室、役員室、リフレッシュスペースなど、企業の文化や働き方に合わせたオフィス環境を構築しやすくなるのがこの規模の魅力です。

100坪以上の大規模オフィス

100坪以上(約330平方メートル以上)の大規模オフィスは、大企業の本社機能や大規模な支社、数百人規模のコールセンターやBPOセンターなどが主な入居者となります。札幌市内において、1フロアで100坪以上の面積を確保できるビルは、特に新築・築浅のものとなると、JR札幌駅周辺の再開発ビルなどに限定されます。

このような大規模区画は希少性が高く、市場に出るとすぐに大手企業による引き合いがあります。賃料の坪単価は、小規模オフィスに比べて割安に設定される傾向がありますが、総額としては当然ながら高額になります。

大規模オフィスの契約は、単なる場所借りではなく、企業の経営戦略そのものと深く関わる重要な意思決定です。そのため、契約交渉も複雑になり、賃料だけでなく、契約期間、更新条件、原状回復の範囲、フリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)の有無など、多岐にわたる項目で詳細な交渉が行われます。

近年、札幌ではこうした大規模なオフィス需要が旺盛で、特にIT関連やバックオフィス機能の集約を目指す企業からの引き合いが強い状況です。今後も再開発によって新たな大規模オフィスが供給される予定ですが、需要の伸びも著しいため、大規模な移転を計画する企業は、1年以上前から情報収集を開始し、専門の仲介会社と連携して戦略的に動く必要があります。

札幌のオフィス需要が高い3つの理由

札幌のオフィス市場は、なぜこれほどまでに活況を呈しているのでしょうか。その背景には、単なる景気の波だけでなく、札幌という都市が持つ構造的な強みや魅力が存在します。ここでは、札幌のオフィス需要を押し上げている3つの主要な理由を深掘りしていきます。

① IT関連企業の集積

札幌のオフィス需要を牽引する最大のエンジンは、IT関連企業の力強い集積です。2000年代初頭から、札幌市はコールセンターの誘致に成功し、通信インフラと人材基盤を築き上げました。この土台の上に、近年ではソフトウェア開発、Webサービス、ゲーム開発といった、より付加価値の高いIT企業が次々と札幌に拠点を設立・拡充しています。

この背景にはいくつかの理由があります。

第一に、優秀な人材の確保しやすさです。北海道大学をはじめとする高等教育機関が市内に集積しており、毎年多くの理工系の学生を輩出しています。また、Uターン・Iターン就職を希望するIT人材も多く、首都圏に比べて採用競争が穏やかである点も企業にとって魅力的です。

第二に、コスト競争力です。言うまでもなく、東京などの大都市圏と比較してオフィス賃料や人件費が安価です。これにより、企業は固定費を大幅に削減し、その分を研究開発や人材投資に振り向けることができます。このコストメリットは、特に利益率を重視する企業や、成長段階にあるスタートアップにとって大きなアドバンテージとなります。

第三に、強固なコミュニティとエコシステムの形成です。札幌には「No Maps」のようなITとクリエイティブのコンベンションや、数多くの技術者コミュニティが存在します。企業やエンジニア同士が交流し、新たなビジネスやイノベーションが生まれる土壌が育まれています。このような知の集積が、さらなる企業を呼び込む好循環を生み出しています。

② 札幌市の積極的な企業誘致

札幌の企業進出を後押ししているもう一つの大きな要因が、札幌市の戦略的かつ手厚い企業誘致制度です。市は、経済の活性化と雇用の創出を目指し、特定の業種を対象とした補助金制度を設けています。

代表的なものが「札幌市企業立地促進補助金」です。この制度は、市が指定するIT、コンテンツ、バイオ、ものづくり、コールセンター・BPOなどの成長分野の企業が、札幌市内に事業所を新設または増設する際に、様々な経費の一部を補助するものです。

具体的には、以下のような補助メニューが用意されています。

- オフィス賃料補助: 新たに借りるオフィスの賃料の一部を、一定期間補助します。

- 投資額補助: 事業所の新増設に伴う設備投資額の一部を補助します。

- 新規雇用補助: 札幌市民を新たに雇用した場合、従業員数に応じて補助金を交付します。

これらの補助金は、企業の初期投資やランニングコストの負担を直接的に軽減するため、札幌進出のハードルを大きく下げる効果があります。特に、まとまった資金調達が課題となりやすいスタートアップや中小企業にとって、非常に魅力的なインセンティブとなっています。

また、補助金だけでなく、市の専門スタッフが進出検討段階から相談に応じ、物件探しや人材確保、地域企業とのマッチングなどをサポートする体制も整っています。こうした金銭的・非金銭的な両面からの強力なバックアップが、企業に「札幌で事業を始める安心感」を与え、オフィス需要を喚起しているのです。

参照:札幌市公式ウェブサイト

③ ワークライフバランスの実現しやすさ

近年、企業経営において「従業員のウェルビーイング(心身の健康と幸福)」がますます重要視されています。優秀な人材を惹きつけ、長く活躍してもらうためには、働きがいのある仕事だけでなく、充実した私生活を送れる環境を提供することが不可欠です。この点で、札幌は他の大都市にはない大きな強みを持っています。

札幌の魅力は、利便性の高い都市機能と、雄大な自然環境が見事に両立している点にあります。中心部で最先端のビジネスに携わりながら、少し車を走らせればスキーやキャンプ、登山といったアウトドア・アクティビティを気軽に楽しむことができます。新鮮で美味しい食材が安価に手に入る食文化の豊かさも、日々の生活の質を大きく向上させます。

また、首都圏のような深刻な通勤ラッシュとは無縁です。通勤時間が短いことは、従業員のストレスを軽減し、朝の時間を自己投資や家族との団らんに使うことを可能にします。これは生産性の向上にも直結する重要な要素です。

企業側にとって、この「ワークライフバランスの実現しやすさ」は、採用活動における強力なアピールポイントとなります。特に、都会の喧騒から離れて質の高い生活を求める優秀な人材や、子育て世代の人材にとって、札幌で働くことは大きな魅力に映ります。「札幌だから働きたい」という人材を獲得できることは、企業の持続的な成長を支える上で計り知れない価値があるのです。

このように、IT産業の集積、行政の強力なサポート、そして優れた生活環境という3つの要素が相互に作用し合うことで、札幌は企業にとって魅力的なビジネス拠点となり、旺盛なオフィス需要を生み出し続けています。

札幌オフィス市場の今後の展望

堅調な需要に支えられ成長を続ける札幌のオフィス市場ですが、今後はどのような変化が予測されるのでしょうか。特に、現在進行中の2つの大きなプロジェクトが、未来のマーケットに計り知れない影響を与えると考えられています。ここでは、大規模再開発と北海道新幹線の札幌延伸がもたらすであろう今後の展望について考察します。

大規模な再開発プロジェクトの影響

現在、札幌の都心部、特にJR札幌駅の南口エリアでは、「札幌駅交流拠点整備事業」を核とした、過去に例を見ない規模の再開発プロジェクトが進行中です。これには、新しいランドマークとなる超高層複合ビルの建設などが含まれており、2020年代後半から2030年にかけて、次々と新しいオフィススペースが市場に供給される予定です。

この大規模供給が市場に与える影響は、多角的です。

まず、短期的にはオフィス供給量の急増により、一時的に空室率が上昇する可能性が考えられます。特に、既存のオフィスビルは、最新鋭の設備や高い環境性能を備えた新築ビルとの競争に晒されることになります。これにより、テナント獲得競争が激化し、賃料の上昇ペースが一時的に鈍化する、あるいは一部のビルでは賃料が下落する可能性も否定できません。

しかし、中長期的には、この再開発は札幌のオフィス市場にとって大きなプラスに作用すると見られています。新築ビルが供給されることで、これまで札幌には存在しなかった大規模なフロア面積や、より高いBCP(事業継続計画)性能を求める大企業のニーズに応えることが可能になります。これにより、首都圏からの本社機能の一部移転や、新たな企業の札幌進出をさらに促進する効果が期待されます。

また、再開発は「ビルの二極化」を加速させるでしょう。新築・高機能ビルは高い賃料水準を維持・向上させる一方で、築年数が古く、設備更新が進まないビルは、賃料を下げなければテナントを確保することが難しくなります。これは、オフィスを探す企業側にとっては、選択の幅が広がることを意味します。最新スペックを求める企業は新築ビルへ、コストを重視する企業は割安になった既存ビルへ、というように、企業のニーズに応じた棲み分けが進むと考えられます。

北海道新幹線の札幌延伸が与えるインパクト

もう一つの巨大プロジェクトが、2030年度末に予定されている北海道新幹線の札幌延伸です。これにより、東京駅と札幌駅が新幹線で直結され、所要時間は最速で4時間半程度になると見込まれています。

このインパクトは、単なる移動時間の短縮に留まりません。心理的な距離感が劇的に縮まることで、札幌は「首都圏の延長線上にあるビジネス拠点」としての地位を確立することになります。これまで航空機での移動を前提としていたビジネスパーソンが、より気軽に日帰りや1泊での札幌出張を行えるようになります。

これにより、以下のような変化が予測されます。

- 首都圏企業の札幌進出の加速: 東京との往来が容易になることで、支社・支店や開発拠点を札幌に置くことへのハードルが格段に下がります。特に、リモートワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークを導入する企業にとって、定期的な本社とのコミュニケーションが取りやすくなる札幌は、魅力的な拠点候補地となります。

- ビジネス交流の活性化: 首都圏と札幌の企業間での会議や商談、イベント開催がより活発になります。これにより、新たなビジネスチャンスが生まれ、札幌経済全体の活性化に繋がります。

- オフィス需要の長期的な押し上げ: これらの動きは、オフィス需要を長期にわたって安定的に押し上げる強力な要因となります。特に、交通の結節点となる札幌駅周辺エリアのオフィス需要は、新幹線開業に向けてますます高まっていくでしょう。

すでに、新幹線延伸を見越して札幌への進出を決定したり、オフィスを確保したりする企業の動きも出てきています。大規模再開発によるオフィス供給の増加と、新幹線延伸による需要の増加。この二つの巨大な波が交わることで、札幌のオフィス市場は、今後10年で質・量ともに大きな変貌を遂げることが予想されます。企業は、こうした長期的な視点を持ち、変化の波を捉える戦略的なオフィス選びが求められる時代に入ったと言えるでしょう。

札幌で賃貸オフィスを選ぶ際のポイント

札幌で自社に最適な賃貸オフィスを見つけるためには、賃料だけでなく、様々な要素を総合的に比較検討する必要があります。ここでは、オフィス選びで失敗しないために、特に重要となる4つのポイントを具体的に解説します。

立地と交通アクセス

立地は、オフィス選びにおいて最も重要な要素の一つです。従業員、顧客、そして経営者自身にとって、その場所がビジネス活動に適しているかを多角的に評価する必要があります。

- 従業員の通勤利便性: 従業員の満足度や生産性、そして採用競争力に直結します。利用者の多いJRや地下鉄の駅から徒歩何分か、主要な路線からのアクセスはどうか、などを考慮しましょう。特に札幌の場合、冬の積雪を考えると、駅からオフィスまで地下街やアーケードを通って行けるか、屋根のある歩道が多いかといった点も重要なチェックポイントです。

- 来客のアクセスしやすさ: 取引先や顧客が訪問しやすいかどうかも、ビジネスの円滑化に影響します。主要な駅からの距離や分かりやすさはもちろん、車で来社する方のために近隣に駐車場が確保しやすいかも確認しておくと親切です。

- 取引先への訪問のしやすさ: 自社の営業担当者が主要な取引先へ訪問する際の移動効率も考慮に入れるべきです。自社のビジネスエリアとオフィスの位置関係を地図上で確認し、移動のロスが少ない立地を選びましょう。

- 周辺環境: ランチに利用できる飲食店の数や種類、銀行や郵便局、コンビニエンスストアの有無など、日々の業務を支える周辺環境の充実度も確認しましょう。従業員の利便性向上に繋がります。

「駅直結」や「地下歩行空間(チ・カ・ホ)利用可」といった物件は、賃料が高くなる傾向にありますが、天候に左右されない快適性という大きな付加価値があり、特に冬の厳しい札幌においてはその価値は計り知れません。

オフィスの広さ(坪数)とレイアウト

オフィスの広さは、従業員が快適かつ効率的に働くための基盤となります。狭すぎると生産性が低下し、広すぎると無駄な賃料が発生します。

- 一人あたりの必要面積: 業種や働き方によって異なりますが、一般的に従業員一人あたり2坪~4坪(約6.6~13.2平方メートル)が目安とされています。これには、個人の執務スペースだけでなく、通路や会議室、リフレッシュスペースなどの共用部も含まれます。

- 必要なスペースの洗い出し: 執務スペース以外に、どのようなスペースが必要かを具体的にリストアップしましょう。例えば、「10名用の会議室が1つ」「Web会議用の個室ブースが2つ」「集中して作業できる個人ブース」「雑談や休憩ができるリフレッシュスペース」など、自社の働き方に合わせて必要な機能を洗い出します。

- レイアウトの自由度: オフィスの平面図(図面)を確認し、効率的なレイアウトが可能か検討します。室内に大きな柱があったり、部屋の形が不整形だったりすると、デッドスペースが生まれやすく、使える面積が見た目よりも狭くなることがあります。できるだけ正方形や長方形に近い、柱の少ない物件が理想的です。

- 将来性の考慮: 今後の事業計画に基づき、1~3年後の人員増も見越した広さを選ぶことが重要です。すぐに手狭になって移転を繰り返すのは、コストと手間の両面で非効率です。少し余裕を持たせた広さを確保するか、同ビル内で増床(同じビル内で追加でスペースを借りること)が可能かを確認しておくと良いでしょう。

築年数と建物の設備

建物の築年数や設備は、オフィスの快適性、安全性、そして機能性を左右する重要な要素です。

- 耐震基準: 最も重要なのが耐震性です。1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」を満たしており、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しないことが求められています。企業のBCP(事業継続計画)の観点からも、新耐震基準を満たしていることは必須条件と考えるべきです。

- 空調設備: 空調がフロア全体で一括管理される「セントラル空調」か、区画ごとに温度や運転時間を設定できる「個別空調」かを確認しましょう。個別空調の方が、部署ごとの状況や残業時にも柔軟に対応できるため、近年のオフィスでは好まれる傾向にあります。

- 電気容量・コンセント数: PCや複合機など、使用するOA機器の電力を十分に賄えるか確認が必要です。不足する場合は増設工事が必要になり、追加コストがかかります。

- ネットワーク環境: 光ファイバー回線が引き込み済みかは、現代のビジネスにおいて必須のチェック項目です。

- OAフロア: 床下に配線スペースが確保されているOAフロアは、PCや電話の配線をすっきりと収納でき、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。

- セキュリティ: 24時間利用が可能か、夜間や休日の入退館管理はどうなっているか(機械警備、有人警備など)、セキュリティレベルを確認しましょう。

築年数が古くても、大規模なリノベーションが行われ、内装や設備が一新されている物件もあります。築年数という数字だけで判断せず、実際に内覧して管理状態や設備の状況を自分の目で確かめることが大切です。

契約形態(普通借家契約・定期借家契約)

賃貸オフィスの契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。両者の違いを正しく理解し、自社の事業計画に合った契約形態を選ぶことが重要です。

| 契約形態 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | ・貸主に正当事由がない限り更新が保証される ・安定して長期間オフィスを借りられる |

・賃料が定期借家契約に比べて高めに設定されることがある ・人気物件は競争が激しい |

・長期的な事業拠点としてオフィスを構えたい企業 ・安定性を重視する企業 |

| 定期借家契約 | ・賃料が普通借家契約に比べて割安な場合がある ・短期間のプロジェクト用にオフィスを確保しやすい |

・契約期間の満了とともに契約が終了する(更新が保証されない) ・再契約できるか不確実で、事業の継続性が不安定になるリスクがある |

・数年限定のプロジェクト拠点 ・移転計画があり、一時的なつなぎとして利用したい企業 ・コストを最優先したいスタートアップ |

普通借家契約は、借主(テナント)の権利が強く保護されており、貸主側から一方的に契約更新を拒絶することは困難です。そのため、長期的な視点で安定した事業基盤を築きたい企業に適しています。

一方、定期借家契約は、契約時に定めた期間が満了すると、理由の如何を問わず契約が確定的に終了します。更新はなく、「再契約」という形で貸主と借主が合意した場合にのみ、引き続き利用できます。賃料が相場より安く設定されていることが多いため、短期的な利用やコストを抑えたい場合には魅力的ですが、長期的な事業拠点としてはリスクが伴うことを理解しておく必要があります。

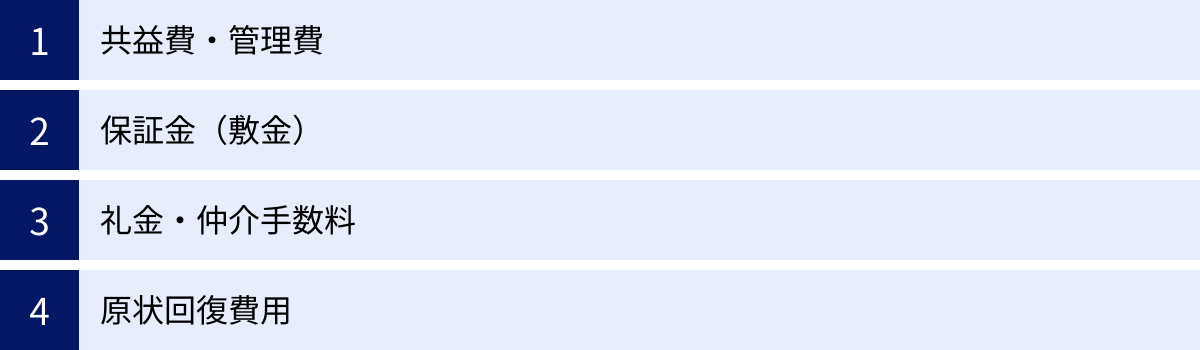

賃料以外に発生する費用

オフィスの賃貸借契約では、毎月支払う賃料以外にも、様々な費用が発生します。予算を計画する際には、これらの「隠れたコスト」を正確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、賃料以外に発生する主な費用について解説します。

共益費・管理費

共益費(または管理費)は、廊下、エレベーター、トイレ、給湯室といった、オフィスビルの共用部分の清掃、維持、管理、光熱費などに充てられる費用です。賃料と同様に毎月発生するランニングコストであり、通常は「坪単価」で設定されます。

例えば、「賃料:坪15,000円、共益費:坪3,000円」という物件の場合、実質的な坪単価は18,000円となります。物件を比較検討する際には、賃料の額面だけでなく、必ず「賃料+共益費」の合計額で総コストを比較するようにしましょう。

なお、物件広告の表示方法には、賃料と共益費を分けて表示する「ネット契約」と、共益費を賃料に含んで表示する「グロス契約」があります。表示方法が混在していることもあるため、内訳をしっかり確認することが重要です。

保証金(敷金)

保証金(または敷金)は、契約時に貸主へ預け入れる担保金です。これは、万が一の賃料滞納や、退去時の原状回復費用に充当されます。住居用の賃貸物件では賃料の1~2ヶ月分が一般的ですが、オフィスビンの場合はリスクが高いため、賃料(共益費を含む月額総賃料)の6ヶ月分から12ヶ月分が相場となっており、初期費用の中で最も大きな割合を占めます。

例えば、月額総賃料が50万円のオフィスで保証金が10ヶ月分の場合、500万円を契約時に預け入れる必要があります。この保証金は、契約が終了し、原状回復費用などを差し引いた後、残額が返還されます。高額な資金が必要となるため、事前に資金計画をしっかりと立てておく必要があります。

礼金・仲介手数料

これらも契約時に発生する初期費用です。

- 礼金: 貸主に対して支払う謝礼金です。保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。相場は賃料の1~2ヶ月分ですが、近年は競争力を高めるために「礼金ゼロ」の物件も増えています。

- 仲介手数料: 物件を紹介・斡旋してくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、法律上の上限額は「賃料の1ヶ月分+消費税」です。これは貸主と借主の双方から受け取れる合計額の上限であり、慣例として借主が1ヶ月分を負担することが一般的です。

これらの初期費用を合計すると、月額総賃料の10ヶ月分以上になることも珍しくありません。高額な初期投資が必要になることを念頭に置いておきましょう。

原状回復費用

原状回復費用は、退去時に発生する費用です。これは、オフィスを「入居時の状態に戻す」ためにかかる工事費用のことで、通常は退去時に預けていた保証金から差し引かれます。

原状回復の範囲は、契約書に定められた内容によって大きく異なります。通常、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主の負担ですが、借主の故意・過失による損傷や、特別に設置した内装・設備などの撤去は借主の負担となります。

しかし、オフィスビルの賃貸借契約では、「通常損耗も含めて借主の負担で原状回復を行う」という特約が付いているケースが非常に多いです。この場合、壁紙やカーペットの全面張り替えなど、広範囲な工事が必要となり、高額な費用が発生する可能性があります。

原状回復費用の相場は、オフィスの規模や内装の状態によって大きく変動しますが、一般的に坪単価で5万円~10万円程度かかると言われています。例えば、50坪のオフィスであれば、250万円~500万円程度の費用を見込んでおく必要があります。

この費用は退去時に大きな負担となるため、契約前に必ず契約書の原状回復に関する条項を精査し、義務の範囲を明確に理解しておくことが、後のトラブルを避ける上で極めて重要です。

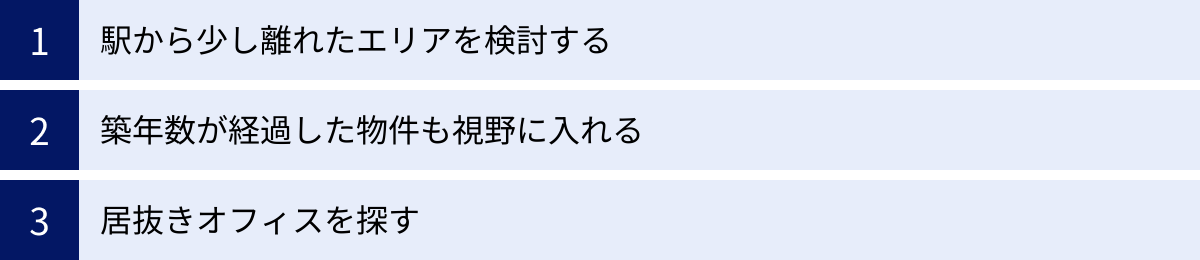

札幌でオフィスを安く借りるためのコツ

札幌でオフィスを構えるにあたり、コストは重要な検討事項です。特にスタートアップや中小企業にとっては、固定費であるオフィス賃料をいかに抑えるかが経営を左右することもあります。ここでは、札幌で賢く、そして安くオフィスを借りるための3つの具体的なコツを紹介します。

駅から少し離れたエリアを検討する

オフィス選びでは駅からの近さが重視されがちですが、その条件を少し緩めるだけで賃料は大きく変わります。札幌のビジネス中心地である「JR札幌駅」や「大通駅」の徒歩5分圏内は、利便性が高い分、賃料も最高水準です。

しかし、そこから徒歩10分~15分圏内まで範囲を広げるだけで、坪単価が数千円下がることも珍しくありません。例えば、大通駅の隣駅である地下鉄東西線「西11丁目駅」や「バスセンター前駅」、あるいは札幌駅の隣駅である地下鉄南北線「北12条駅」や「北18条駅」周辺も狙い目です。これらのエリアは、都心へのアクセスを十分に保ちながらも、賃料相場は一段階下がります。

従業員の通勤経路や、主要な取引先の場所などを考慮し、自社にとって許容できる「駅からの距離」を見極めることがコスト削減の第一歩です。実際に歩いてみて、周辺環境や道のりの快適さを確認することをおすすめします。「徒歩10分」と聞くと遠く感じるかもしれませんが、札幌の整備された歩道であれば、それほど苦にならない場合も多いです。賃料と利便性の最適なバランスポイントを見つけることが、賢いオフィス選びの鍵となります。

築年数が経過した物件も視野に入れる

新築や築浅のオフィスビルは、デザイン性が高く設備も最新で魅力的ですが、当然ながら賃料は高額です。コストを抑えたいのであれば、あえて築年数が20年以上経過した「築古物件」にも目を向けてみましょう。

築年数が古いというだけで、賃料は相場よりもかなり安く設定されている場合があります。もちろん、古いビルには耐震性や設備の古さといった懸念点もあります。しかし、すべての築古物件が劣悪なわけではありません。

チェックすべきポイントは、「新耐震基準(1981年6月以降の建築確認)を満たしているか」そして「大規模修繕やリノベーションが実施されているか」の2点です。特に近年は、古いビルでもエントランスやトイレ、給湯室といった共用部を全面的にリニューアルしたり、空調設備を個別空調に更新したりして、築浅ビルと遜色ない快適性を実現している物件が増えています。

外観は古くても、内装は清潔で機能的という「掘り出し物」に出会える可能性があります。固定観念に縛られず、幅広い選択肢を検討することで、コストパフォーマンスに優れたオフィスを見つけることができるでしょう。内覧時には、管理状態が良好か、清掃が行き届いているかといった点もしっかり確認しましょう。

居抜きオフィスを探す

「居抜きオフィス」とは、前のテナントが使用していた内装やオフィス家具、設備などをそのままの状態で引き継いで入居できる物件のことです。通常、オフィスを借りる際はスケルトン(何もないコンクリート打ちっぱなしの状態)から内装工事を行うため、多額の初期費用がかかります。

しかし、居抜きオフィスであれば、この内装工事費を大幅に、場合によってはゼロに抑えることができます。壁紙や床、間仕切り、会議室、受付カウンターなどが既に設置されているため、初期投資を劇的に削減できるのが最大のメリットです。また、工事期間が不要なため、契約から入居までの時間を短縮できるという利点もあります。

もちろん、デメリットもあります。前のテナントのレイアウトをそのまま使うことになるため、自社の希望通りのレイアウトにする自由度は低いです。また、引き継いだ設備が老朽化していて、すぐに修理や交換が必要になるリスクも考慮しなければなりません。

自社の業種や働き方と、居抜きオフィスの内装がうまくマッチすれば、これ以上ないほどコスト効率の良い選択肢となります。特に、設立間もないスタートアップや、コストを最優先したい企業にとっては、積極的に探す価値のある物件タイプです。不動産仲介会社に「居抜きで探している」と伝えることで、非公開の物件情報を得られることもあります。

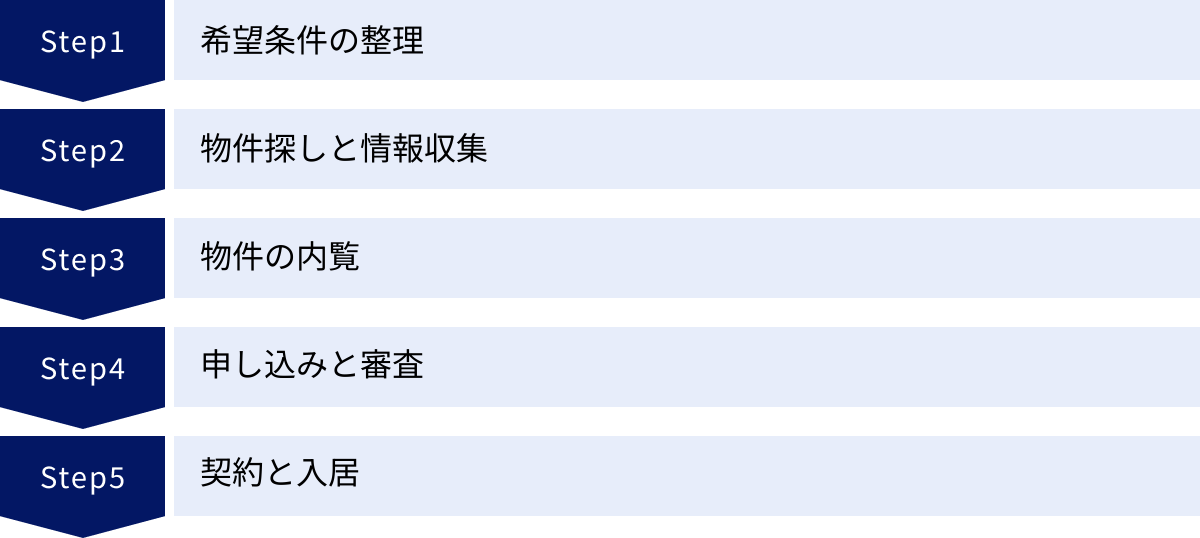

札幌でオフィスを借りるまでの流れ【5ステップ】

理想のオフィスを見つけ、無事に入居するまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。計画的に進めないと、時間がかかりすぎたり、希望の物件を逃してしまったりする可能性があります。ここでは、オフィス探しを始めてから入居するまでの一般的な流れを、5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 希望条件の整理

オフィス探しを始める前に、まずは自社がオフィスに何を求めるのかを明確にすることが最も重要です。この最初のステップを丁寧に行うことで、その後の物件探しが格段にスムーズになります。

以下の項目について、社内で議論し、リストアップしてみましょう。

- エリア: 札幌駅周辺、大通、すすきのなど、どのエリアがビジネスに適しているか。

- 広さ(坪数): 現在の従業員数と、将来的な増員計画を基に、必要な面積を算出する。

- 賃料予算: 賃料だけでなく、共益費や初期費用、原状回復費用まで含めた総コストで上限予算を決める。

- 入居希望時期: いつまでに入居したいのか、移転のデッドラインを設定する。

- 建物のスペック: 築年数、耐震基準、セキュリティレベルなど、譲れない条件を洗い出す。

- 必要な設備: 会議室の数、個別空調、OAフロア、駐車場、リフレッシュスペースなど、必要な設備や機能を具体化する。

- レイアウト: 個室中心か、オープンな空間かなど、理想の働き方をイメージする。

すべての条件を100%満たす完璧な物件は、まず見つかりません。そのため、リストアップした条件に「必須条件(これだけは譲れない)」「希望条件(あれば嬉しい)」「妥協できる条件」といった優先順位をつけることが非常に重要です。この優先順位が明確であれば、物件を比較検討する際の判断基準がぶれなくなります。

② 物件探しと情報収集

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。主な探し方は以下の通りです。

- オフィス専門の不動産仲介会社のウェブサイト: 大手の仲介会社は、検索機能が充実したウェブサイトを運営しています。エリアや広さ、賃料で絞り込み、市場にどのような物件があるのか、相場観を掴むのに役立ちます。

- 複数の仲介会社への相談: ウェブサイトに掲載されているのは、公開されている物件の一部に過ぎません。好条件の物件や、これから空く予定の「非公開物件」の情報は、仲介会社が独自に持っていることがほとんどです。複数の仲介会社にアポイントを取り、整理した希望条件を伝えて、プロの視点から物件を提案してもらいましょう。会社ごとに得意なエリアや物件タイプが異なるため、1社に絞らず複数に相談するのがおすすめです。

この段階では、できるだけ多くの物件情報を集め、選択肢を広げることが大切です。

③ 物件の内覧

提案された物件の中から、希望に近いものをいくつかピックアップし、実際に現地を訪問して内覧します。内覧は、図面や写真だけでは決して分からない、オフィスの実態を把握するための重要なステップです。

内覧時にチェックすべきポイントは多岐にわたります。

- 室内の状態: 天井の高さ、圧迫感、柱の位置や大きさ、日当たりの良さ、窓からの眺望。

- 共用部分: エントランスの雰囲気、エレベーターの数や待ち時間、トイレや給湯室の清潔さ、管理状態。

- 設備: 空調の効き具合、コンセントの位置と数、携帯電話の電波状況。

- 周辺環境: 周囲の騒音、近隣の建物の様子、ランチ場所やコンビニまでの距離。

メジャーを持参して、実際にデスクや什器を置けるか寸法を測ったり、写真を撮って後から比較検討できるように記録したりすると良いでしょう。可能であれば、時間帯を変えて複数回訪問すると、昼と夜の雰囲気の違いなども確認できます。複数の担当者で内覧し、様々な視点から意見を出し合うことも有効です。

④ 申し込みと審査

内覧を経て「ここだ!」という物件が見つかったら、速やかに貸主に対して入居の意思表示をするために「入居申込書」を提出します。人気物件は複数の企業が同時に申し込むこともあるため、意思決定はスピーディーに行う必要があります。

入居申込書とともに、通常は以下の書類の提出を求められます。

- 法人の場合: 会社謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内、決算報告書(通常2~3期分)

- 連帯保証人: 代表者の身分証明書、収入証明書など

提出された書類を基に、貸主(ビルオーナー)と、必要に応じて保証会社が入居審査を行います。審査では、企業の財務状況や事業の継続性、社会的信用度などが総合的に判断されます。審査にかかる期間は、数日から1週間程度が一般的です。

⑤ 契約と入居

審査に無事通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。

- 重要事項説明: 不動産仲介会社の宅地建物取引士から、契約内容に関する重要な項目(物件概要、契約期間、費用、解約条件、特約事項など)について対面で説明を受けます。不明な点はこの時点で必ず質問し、解消しておきましょう。

- 賃貸借契約の締結: 説明内容に納得したら、賃貸借契約書に署名・捺印します。

- 初期費用の支払い: 保証金、礼金、仲介手数料、前払い賃料などの初期費用を、指定された期日までに振り込みます。

- 鍵の受け取り: 入金が確認されると、契約開始日にオフィスの鍵が引き渡されます。

鍵を受け取ったら、入居準備の開始です。電話・インターネット回線の工事、オフィス家具の搬入、内装工事(必要な場合)、移転の挨拶状の発送など、やるべきことは山積みです。移転のプロジェクトマネージャーを決め、タスクリストを作成して計画的に進めることが、スムーズなオフィス移転を成功させる秘訣です。

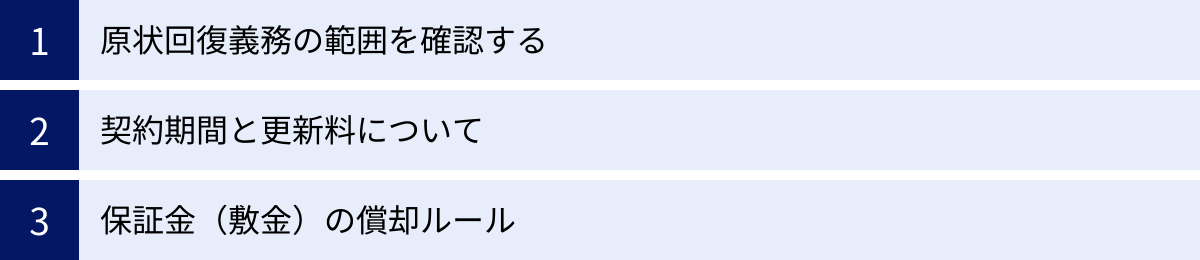

賃貸オフィス契約時の注意点

賃貸オフィスの契約書は、専門的な用語が多く、内容も複雑です。しかし、内容を十分に理解せずに署名・捺印してしまうと、後々「こんなはずではなかった」という思わぬトラブルや、予期せぬ費用の発生に繋がる可能性があります。ここでは、契約時に特に注意して確認すべき3つの重要ポイントを解説します。

原状回復義務の範囲を確認する

「原状回復」とは、オフィスを退去する際に、入居時の状態に戻して貸主に返還することを指します。この原状回復にかかる工事費用は借主が負担するのが一般的で、退去時に大きな出費となる可能性があります。トラブルを避けるために最も重要なのは、「どこまでを、どのような状態に戻すのか」という義務の範囲を契約書で正確に把握することです。

- 特約事項のチェック: 住宅の賃貸借では、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主の負担とされています。しかし、オフィスの賃貸借契約では「通常損耗を含む一切の原状回復を借主の負担とする」といった特約が盛り込まれていることが非常に多いです。この一文があるかないかで、退去時の費用が数百万円単位で変わることもあります。契約書を隅々まで読み込み、不利な特約がないか確認しましょう。

- 工事区分の確認: オフィスビルの工事には、A工事(貸主の費用と責任で実施)、B工事(貸主の指定業者で借主の費用と責任で実施)、C工事(借主の指定業者で借主の費用と責任で実施)の区分があります。特に、空調や防災設備など、ビル全体に関わる部分の変更はB工事となることが多く、借主が業者を選べないため費用が高額になりがちです。どの工事がどの区分に該当するのか、事前に確認が必要です。

- 入居時の状態を記録する: トラブル防止のため、入居時にオフィス内の状態を日付入りの写真や動画で詳細に記録しておくことを強く推奨します。壁の傷や床の汚れなど、入居前からあった損傷を証明する客観的な証拠となり、退去時の過剰な請求を防ぐのに役立ちます。

契約期間と更新料について

オフィスの賃貸借契約は、通常2年または3年といった期間で定められています。この契約期間に関連して、以下の点を確認しておく必要があります。

- 契約期間と更新手続き: 契約期間が満了した後もオフィスを使い続けたい場合、どのような手続きが必要になるかを確認します。普通借家契約であれば、通常は自動更新または簡単な手続きで更新できますが、更新の意思表示をいつまでに行う必要があるかなどを把握しておきましょう。

- 更新料の有無と金額: 契約を更新する際に、「更新料」として賃料の1ヶ月分程度の支払いが必要となる場合があります。更新料の有無、およびその金額は契約書に明記されています。数年ごとに発生するコストなので、事前に確認し、予算に組み込んでおくことが重要です。

- 中途解約条項: 契約期間の途中で解約する場合のルールも非常に重要です。「中途解約予告期間」が定められており、通常は解約希望日の3ヶ月前から6ヶ月前までに書面で通知する必要があります。この予告期間分の賃料は、たとえオフィスを使っていなくても支払わなければなりません。また、契約内容によっては、予告期間分の賃料とは別に、違約金(ペナルティ)が設定されているケースもあります。事業計画の変更などで急な移転が必要になる可能性も考慮し、中途解約の条件は必ず確認しておきましょう。

保証金(敷金)の償却ルール

保証金(敷金)は、原則として退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されるものですが、契約内容によっては全額が戻ってこない場合があります。それが「保証金の償却」というルールです。

償却とは、預けた保証金の一部を、解約時や契約期間中に、理由の如何を問わず貸主が取得することを指します。これは返還されない費用であり、実質的なコストとなります。償却には、主に以下のような種類があります。

- 解約時償却: 解約時に、保証金の〇%(例:10%~20%)または賃料の〇ヶ月分を償却する、というものです。

- 期間内償却: 契約期間中、毎年保証金の〇%を償却していく、というものです。この場合、長期間入居するほど、返還される保証金が少なくなります。

例えば、「保証金10ヶ月、解約時償却2ヶ月」という契約の場合、退去時に原状回復費用とは別に、賃料の2ヶ月分が保証金から差し引かれます。この償却の有無と、その条件(割合や金額)は、契約書に特約として記載されています。一見すると賃料が安くても、償却の負担が大きければ、トータルコストでは割高になる可能性もあります。契約書を注意深く読み、償却に関する条項を見落とさないようにしましょう。

札幌の賃貸オフィス探しにおすすめの仲介会社3選

札幌で理想の賃貸オフィスを見つけるためには、信頼できるパートナー、すなわち専門知識と豊富な情報網を持つ不動産仲介会社の協力が不可欠です。ここでは、札幌のオフィス仲介において実績と定評のある3社を、それぞれの特徴とともに紹介します。

| 仲介会社名 | 主な特徴 | 特に強い領域 |

|---|---|---|

| 三鬼商事 | オフィス専門の老舗。豊富なデータと実績。 | 大規模オフィス、全国展開企業 |

| CBRE | 世界最大手の事業用不動産サービス会社。 | 外資系企業、大企業の戦略的移転 |

| ビルディング企画 | 地域密着型。オフィス・店舗に特化。 | 中小規模オフィス、居抜き物件 |

① 三鬼商事

三鬼商事は、1966年創業のオフィスビル専門の不動産仲介会社です。長年にわたりオフィス仲介一筋で事業を展開しており、その歴史と実績は業界内で高い信頼を得ています。札幌をはじめ、東京、大阪、名古屋、福岡など全国の主要都市に拠点を構えており、広範なネットワークを誇ります。

三鬼商事の最大の強みは、その圧倒的な情報力とデータに基づいた的確な提案力です。同社が毎月発表している「オフィスマーケットデータ」は、各都市の空室率や平均賃料の動向を示す重要な指標として、多くの企業やメディアに利用されています。この詳細なマーケット分析力を背景に、市況を踏まえた客観的で説得力のあるアドバイスが期待できます。

特に、100坪以上の大規模オフィスや、全国に拠点を展開する大手企業の移転プロジェクトにおいて、その豊富な経験と情報網が大きな力を発揮します。札幌の主要な大規模ビルとの繋がりも深く、一般には公開されないような物件情報を得られる可能性も高いです。企業の成長戦略に合わせた長期的な視点でのオフィス提案を求める企業にとって、非常に頼りになる存在と言えるでしょう。

参照:三鬼商事株式会社 公式サイト

② CBRE

CBRE(シービーアールイー)は、アメリカに本拠を置く世界最大手の事業用不動産サービス会社です。世界100カ国以上に拠点を展開するグローバルネットワークを活かし、賃貸仲介にとどまらない、多岐にわたるサービスを提供しています。

CBREの強みは、グローバルな知見と、不動産に関する包括的なコンサルティング能力にあります。単に物件を紹介するだけでなく、企業の経営戦略や財務戦略、働き方改革といった上位の課題と連携させ、最適な不動産ソリューション(CRE戦略)を提案します。データ分析、マーケット調査、プロジェクトマネジメント、不動産価値評価など、各分野の専門家がチームを組んでクライアントをサポートする体制が整っています。

そのため、外資系企業の日本進出や、大企業の複雑なニーズを伴う大規模な本社・拠点移転といった、高度な専門性が求められるプロジェクトで特に強みを発揮します。札幌においても、グローバル基準のオフィス環境を求める企業や、不動産を経営資源として戦略的に活用したいと考える企業にとって、最適なパートナーとなるでしょう。

参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト

③ ビルディング企画

ビルディング企画は、1995年設立のオフィス・店舗に特化した不動産仲介会社です。全国にネットワークを持ちつつも、各拠点が地域に深く根差した活動を展開しているのが特徴です。

ビルディング企画の強みは、その地域密着性からくる、きめ細やかな情報網とフットワークの軽さにあります。大手仲介会社がカバーしきれないような、中小規模のビルや、地元オーナーが所有する物件の情報も豊富に保有しています。特に、20坪~50坪程度の中小規模オフィスや、コスト削減に繋がる居抜き物件探しにおいては、その情報力が光ります。

スタートアップや中小企業、初めて札幌に拠点を出す企業など、クライアント一社一社の状況に寄り添った、親身で丁寧な対応に定評があります。大手にはない柔軟な対応や、地元の情報に精通した担当者からの実践的なアドバイスを期待する企業にとって、非常に心強い存在です。コストを抑えつつ、自社のニーズに合った最適なオフィスを見つけたい場合に、ぜひ相談したい仲介会社の一つです。

参照:株式会社ビルディング企画 公式サイト

札幌の賃貸オフィスに関するよくある質問

最後に、札幌で賃貸オフィスを探す際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。これまでの内容の補足として、ぜひ参考にしてください。

オフィス移転にはどのくらいの期間がかかりますか?

一概には言えませんが、一般的にオフィスの移転プロジェクトは、計画開始から実際の入居まで6ヶ月から1年程度の期間を見ておくのが安全です。

大まかなスケジュールの内訳は以下のようになります。

- ステップ1:計画・物件探し(2ヶ月~3ヶ月): 希望条件の整理、仲介会社の選定、情報収集、物件の内覧と比較検討。

- ステップ2:意思決定・契約(1ヶ月~2ヶ月): 申し込み、審査、契約条件の交渉、契約締結。

- ステップ3:内装設計・工事(2ヶ月~3ヶ月): レイアウト設計、内装工事業者の選定、各種工事(内装、電気、通信など)。

- ステップ4:移転準備・実施(1ヶ月~2ヶ月): オフィス家具の発注、各種行政手続き、引越し業者の手配、実際の移転作業。

特に、50坪以上のオフィスや、内装にこだわりたい場合は、設計や工事に時間がかかるため、1年以上の長期的な計画が必要になります。移転希望時期から逆算し、余裕を持ったスケジュールを組むことが、プロジェクトを成功させるための重要なポイントです。

「居抜きオフィス」とは何ですか?

「居抜きオフィス」とは、前の入居テナントが使用していた内装、間仕切り、什器(デスク、椅子など)、設備などを、そのままの状態で引き継いで入居できる物件のことです。

【メリット】

- 初期費用の大幅な削減: 本来であれば数百万円以上かかる内装工事費を、大きく節約できます。

- 入居までの期間短縮: 内装工事が不要なため、契約後すぐに業務を開始できます。

【デメリット】

- レイアウトの自由度が低い: 前のテナントのレイアウトを基本的に受け入れる必要があります。自社の働き方に合わない可能性もあります。

- 設備の老朽化リスク: 引き継いだ空調や什器が古く、すぐに故障してしまうリスクがあります。修理や交換の費用は自社負担となる場合があります。

- デザインの制約: 自社のコーポレートカラーやブランドイメージを反映させにくい場合があります。

コストを最優先したいスタートアップや、短期間のプロジェクト拠点を探している企業にとっては非常に魅力的な選択肢ですが、上記のデメリットも理解した上で検討することが重要です。

坪単価の「共益費込」と「共益費別」の違いは何ですか?

坪単価の表示方法には、主に「共益費込(グロス)」と「共益費別(ネット)」の2種類があり、物件を比較する上で非常に重要なポイントです。

- 共益費込(グロス): 表示されている坪単価に、共益費(管理費)が含まれています。例えば「坪単価 15,000円(共益費込)」とあれば、これが月々の支払額の基本となります。支払総額が分かりやすいのが特徴です。

- 共益費別(ネット): 表示されている坪単価とは別に、共益費(管理費)がかかります。例えば「坪単価 12,000円(共益費別途)」と書かれていて、共益費が坪あたり3,000円の場合、実質的な坪単価は15,000円となります。

物件情報サイトなどでは、この二つの表示方法が混在していることがよくあります。一見して坪単価が安く見える「共益費別」の物件でも、共益費を加算すると、結果的に「共益費込」の物件より高くなるケースも少なくありません。

物件を比較検討する際は、必ず「月額賃料」と「月額共益費」を合算した『月額総賃料』で比較するように徹底しましょう。これにより、本当のコストを正確に把握し、適切な判断を下すことができます。