企業の成長戦略やブランディング、人材確保において、オフィスの存在は極めて重要です。そして、そのオフィスを構える上で最も大きなコスト要因となるのが「賃料」です。特に、日本のビジネスの中心地である東京では、エリアやビルのグレードによって賃料相場が大きく異なり、その動向を正確に把握することがオフィス戦略の成否を分けます。

「自社に適したオフィスを探したいが、そもそも賃料の相場感がわからない」「坪単価と言われても、具体的にどう計算すればいいのか」「初期費用は総額でどれくらいかかるのだろうか」といった疑問や不安を抱えている経営者や総務担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、オフィス賃料の基本である「坪単価」の概念から、賃料に含まれる費用の内訳、初期費用の詳細までを分かりやすく解説します。さらに、リアルタイムの市況データを基に、千代田区や港区といった東京主要エリアの最新賃料相場を徹底比較。賃料を左右する5つの重要な要素や、今後のオフィス市場の動向予測、そして、賢くコストを抑えるための具体的な方法まで、網羅的にご紹介します。

本記事を読めば、東京のオフィス賃料に関する全体像を掴み、自社の事業規模や成長フェーズに最適なオフィス移転を実現するための、確かな知識と判断軸を得られます。

目次

オフィス賃料の基本!坪単価と費用の内訳

オフィス移転を検討する際、物件情報で必ず目にするのが「坪単価」という言葉です。この坪単価を正しく理解することが、適正な賃料の物件を見極める第一歩となります。ここでは、坪単価の定義から具体的な賃料の計算方法、そして月々の支払いだけでなく、契約時に必要となる初期費用まで、オフィス賃料の全体像を詳しく解説します。

坪単価とは?

坪単価とは、オフィスを借りる際の月額賃料を「1坪あたり」で示した単価のことです。 「坪」は日本独自の面積の単位で、1坪は約3.30578平方メートルに相当します。畳でいうと約2畳分の広さです。

オフィス物件は、数坪の小さな区画から数百坪を超える大規模なフロアまで、その広さは様々です。月額の総賃料だけを見ても、その物件が割安なのか割高なのかを判断するのは困難です。そこで、広さという条件を揃えて物件同士を公平に比較するために用いられるのが、この坪単価という指標です。

例えば、A物件が「50坪で月額100万円」、B物件が「100坪で月額180万円」だったとします。総額だけ見るとA物件の方が安く感じますが、坪単価を計算してみると以下のようになります。

- A物件の坪単価:100万円 ÷ 50坪 = 20,000円/坪

- B物件の坪単価:180万円 ÷ 100坪 = 18,000円/坪

このように、1坪あたりの単価で比較すると、B物件の方が割安であることがわかります。坪単価は、異なる規模の物件のコストパフォーマンスを客観的に比較・検討するための非常に重要なものさしと言えます。

なお、物件情報に記載されている面積(坪数)が、壁の内側の有効面積(内法面積)を指すのか、壁の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)を指すのかによって、実際に利用できるスペースは変わってきます。契約前には、面積の算出基準についても確認しておくことが望ましいでしょう。

賃料の計算方法

オフィスの月額賃料の計算は非常にシンプルです。基本的には、以下の計算式で算出されます。

月額総賃料 = 坪単価 × 契約面積(坪数)

例えば、検討しているオフィスの情報が以下の通りだったとします。

- 坪単価:25,000円

- 契約面積:80坪

この場合の月額総賃料は、

25,000円/坪 × 80坪 = 2,000,000円

となります。

ただし、注意点があります。この「月額総賃料」には、後述する「共益費(管理費)」が含まれている場合と、含まれていない場合があります。物件情報を見る際は、表示されている坪単価や賃料が共益費込みの「グロス価格」なのか、別途共益費が必要な「ネット価格」なのかを必ず確認する必要があります。通常、オフィスビルの募集では共益費を含んだ「グロス」で表示されることが一般的ですが、契約形態によって異なるため注意が必要です。

賃料に含まれる費用(賃料・共益費)

毎月支払う費用は、一般的に「賃料」と「共益費(管理費)」の2つで構成されています。

- 賃料: オフィススペース(専有部分)そのものの使用対価です。貸主の収益の根幹をなす部分であり、立地やビルのグレード、築年数など様々な要因によって決定されます。

- 共益費(管理費): ビルの共用部分を維持・管理するために必要な費用です。テナント全員で負担するもので、具体的には以下のような費用が含まれます。

- 共用廊下、エレベーターホール、トイレ、給湯室などの清掃費用

- 共用部分の電気代、水道代

- エレベーターや空調設備、消防設備などの保守・点検費用

- 建物の警備費用

- 建物の管理人の人件費 など

共益費は、賃料と同様に坪単価で設定されることが多く、「共益費:3,000円/坪」のように表示されます。例えば、坪単価22,000円、共益費3,000円の80坪のオフィスの場合、月々の支払額は以下のようになります。

- 賃料:22,000円 × 80坪 = 1,760,000円

- 共益費:3,000円 × 80坪 = 240,000円

- 月額合計:1,760,000円 + 240,000円 = 2,000,000円

この場合、共益費込みの坪単価は25,000円となります。物件を比較する際は、賃料と共益費を合算した「トータルコスト」で判断することが重要です。

賃料以外に発生する主な初期費用

オフィスの契約時には、月々の賃料とは別に、まとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる上で非常に重要なポイントですので、主な項目をしっかりと把握しておきましょう。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 賃料滞納や原状回復費用に備えるための担保金。 | 月額賃料の6ヶ月~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。 | 月額賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産仲介会社に支払う手数料。 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 内装工事費用 | 間仕切り設置や内装仕上げなどの工事費。 | 坪あたり10万円~(工事内容による) |

| 火災保険料 | 万一の火災に備えるための保険料。 | 年間2万円~(規模や業種による) |

| その他 | 鍵交換費用、看板作成費用、引越し費用など。 | – |

保証金(敷金)

保証金は、賃料の滞納や、退去時の原状回復費用に充当される目的で、契約時に貸主に預け入れるお金です。 住居の「敷金」とほぼ同じ性質を持ちます。相場は月額総賃料の6ヶ月分から12ヶ月分と、住居に比べてかなり高額になるのが特徴です。特に、都心部のグレードの高いビルほど、この月数が多くなる傾向があります。

保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。しかし、契約内容によっては「償却」という特約が付いている場合があります。これは、退去時に保証金の一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)が無条件で差し引かれるというものです。契約書をよく確認し、償却の有無と割合を把握しておくことが不可欠です。

礼金

貸主に対して支払う謝礼金で、返還されないお金です。以前は賃料の1~2ヶ月分が一般的でしたが、近年ではオフィスビルにおいて礼金を設定しない「礼金ゼロ」の物件が増加傾向にあります。 初期費用を抑える上で、礼金の有無は大きなポイントになります。

仲介手数料

オフィス物件の紹介や契約手続きを仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、一般的には「月額賃料の1ヶ月分+消費税」 が相場となっています。

内装工事費用

オフィスの内装工事費用は、物件の引き渡し状態によって大きく変動します。「スケルトン渡し」か「事務所仕様渡し」かを確認することが重要です。

- スケルトン渡し: 建物の構造躯体(床・壁・天井がコンクリート打ちっぱなしの状態)で引き渡されます。電気配線や空調、内装などを全て一から作り上げる必要があるため、レイアウトの自由度は高いですが、工事費用は高額になります。

- 事務所仕様渡し: 天井、壁、床、基本的な照明、空調などが既に設置された状態で引き渡されます。間仕切り(パーティション)の設置や応接室の造作など、部分的な工事で済むため、スケルトンに比べて費用を抑えられます。

内装工事費用は、どのようなオフィス空間を作りたいかによって坪単価10万円から50万円以上と幅があるため、複数の内装工事業者から見積もりを取ることをおすすめします。

火災保険料

万一の火災や水漏れなどの際に、自社の什器備品や、他のテナント・ビルオーナーへの損害賠償に備えるため、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が義務付けられているのが一般的です。保険料は、オフィスの広さや構造、業種によって異なりますが、年間数万円程度が目安です。

賃料表示の違い(グロス契約・ネット契約)

最後に、賃料の表示方法における「グロス契約」と「ネット契約」の違いについて理解しておきましょう。これは、共益費の扱い方による違いです。

| 契約形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| グロス契約 | 賃料と共益費を合算し、「賃料」として一本化して表示・契約する方式。 | 月々の支払額が分かりやすい。共益費の変動リスクがない。 | 賃料と共益費の内訳が不透明な場合がある。 |

| ネット契約 | 賃料と共益費を別々に表示・契約する方式。 | 賃料と共益費の内訳が明確。 | 共益費が将来的に値上がりするリスクがある。 |

日本では、オフィスビルの賃貸借契約においてグロス契約が主流となっています。 物件情報に「賃料(共益費込)」と記載があれば、それはグロス表示です。グロス契約は、月々の支払額が固定されるためテナント側にとって資金計画が立てやすいというメリットがあります。

一方、ネット契約は、共用部分の光熱費や管理コストが上昇した場合に、共益費が値上げされる可能性があります。契約時には、どちらの方式であるかを確認し、特にネット契約の場合は、共益費の改定条件についても確認しておくと安心です。

このように、オフィス賃料は単純な月額料金だけでなく、様々な費用項目や契約形態が複雑に絡み合っています。これらの基本をしっかりと押さえることが、後悔のないオフィス選びの第一歩となります。

【2024年最新】東京のオフィス賃料相場と坪単価の推移

東京のオフィス賃料相場は、景気動向や企業のオフィス戦略、そして新規供給されるビルの量など、様々な要因によって常に変動しています。ここでは、最新の市場データに基づき、東京のオフィス市場、特に中心地である都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の賃料相場の動向と坪単価の推移を解説します。

2024年現在、東京のオフィス市場は「二極化」が一つの大きなキーワードとなっています。 リモートワークの普及を背景とした働き方の多様化が進む一方で、都心部では大規模な再開発が続き、最新鋭の設備を備えた高機能なオフィスビルが次々と誕生しています。この結果、築年数が新しく、立地や設備に優れた「プライムビル」への需要は底堅く、賃料も高値で推移する一方、築年数が経過したビルや立地がやや劣るビルでは、空室を埋めるために賃料が下落傾向にある、という二極化の構図が鮮明になっています。

大手オフィス仲介会社の三鬼商事が公表しているオフィスマーケットデータによると、東京ビジネス地区(都心5区)の2024年5月時点の平均賃料は、坪あたり19,926円でした。これは前月比でわずかに下落したものの、依然として高い水準を維持しています。空室率は5.59%と、コロナ禍のピーク時よりは改善傾向にありますが、依然としてパンデミック以前の3%を下回る水準には達していません。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 2024年5月度)

この背景には、2023年にかけて「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」や「麻布台ヒルズ森JPタワー」といった大規模な新築ビルが相次いで供給されたことが影響しています。大量の新規供給は一時的に市場全体の空室率を押し上げる要因となりますが、同時に企業の移転活動を活発化させます。多くの企業は、より良い労働環境やブランドイメージの向上、人材獲得競争力の強化を目指し、これらの新築・高機能ビルへの移転を選択します。この「質への逃避(Flight to Quality)」と呼ばれる動きが、プライムビルの賃料を下支えし、市場の二極化を加速させているのです。

一方で、リモートワークとオフィス出社を組み合わせたハイブリッドワークの定着は、オフィスのあり方そのものを見直すきっかけとなりました。企業によっては、オフィス面積を最適化(縮小)する動きも見られます。しかし、これは単純なコスト削減だけを目的としたものではありません。むしろ、オフィスを「単に仕事をする場所」から「社員が集まり、コミュニケーションを活性化させ、新たなアイデアを生み出すコラボレーションのハブ」として再定義する動きが強まっています。 そのため、面積は縮小しても、カフェスペースやラウンジ、集中ブースといった多様な設備を備えた、より質の高いオフィス環境への投資を惜しまない企業が増えています。

このような市場環境を踏まえると、今後のオフィス探しにおいては、自社がオフィスに求める「役割」を明確にすることがこれまで以上に重要になります。コストを最優先するのか、それとも社員のエンゲージメント向上やイノベーション創出を重視するのか。その戦略によって、選ぶべきエリアやビルのグレード、そして許容できる坪単価は大きく変わってきます。

東京のオフィス賃料は、マクロ経済の動向や金融政策にも影響を受けます。 長引いた低金利政策の転換や、それに伴う不動産投資市場の変化も、中長期的には賃料相場に影響を与える可能性があります。常に最新の市場レポートに目を通し、マクロな視点とミクロな視点の両方から市場を捉えることが、賢明なオフィス戦略を立てる上で不可欠と言えるでしょう。

【エリア別】東京主要エリアのオフィス賃料相場

東京と一括りに言っても、エリアごとに街の雰囲気や集まる企業の業種、そして賃料相場は大きく異なります。自社の事業内容やブランドイメージ、ターゲットとする人材層に合ったエリアを選ぶことが、オフィス移転を成功させるための重要な鍵となります。ここでは、東京のビジネスの中心である「都心5区」を中心に、各エリアの最新の賃料相場と特徴を詳しく見ていきましょう。

都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)の平均坪単価

「都心5区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区の5つの区を指し、日本の経済活動の中枢を担うエリアです。大手企業の本社や外資系企業、官公庁などが集中しており、オフィス賃料も東京の中で最も高い水準にあります。

最新のデータに基づくと、都心5区のエリア別平均賃料(坪単価)は以下のようになっています。これらの数値はあくまで平均値であり、同じ区内でも駅からの距離やビルのグレードによって大きく変動する点にご留意ください。

| エリア | 平均賃料(坪単価) | 特徴 |

|---|---|---|

| 千代田区 | 約 22,000円 ~ 23,000円 | 大企業本社、金融、官公庁が集積。信頼性が高く、格式高いエリア。 |

| 中央区 | 約 20,000円 ~ 21,000円 | 伝統的な商業・金融の中心地。交通の便が良く、老舗企業も多い。 |

| 港区 | 約 20,000円 ~ 21,000円 | 外資系、IT、メディア系企業が多数。国際的で洗練された雰囲気。 |

| 渋谷区 | 約 21,000円 ~ 22,000円 | IT・ベンチャー企業の聖地。再開発が進み、クリエイティブな活気がある。 |

| 新宿区 | 約 18,000円 ~ 19,000円 | 多様な業種が集まる巨大ターミナル。西新宿の高層ビル群が象徴的。 |

| ※上記坪単価は、公開されている市場データを基にした2024年時点での目安です。実際の募集賃料とは異なる場合があります。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 等) |

この表からも分かるように、都心5区の中でもエリアによって坪単価には数千円の差があります。 特に、千代田区と渋谷区が他の区に比べてやや高い水準にあることが見て取れます。以下、各区の特色と具体的な相場感をさらに掘り下げていきます。

千代田区の賃料相場

千代田区は、日本の政治・経済の心臓部ともいえるエリアです。 皇居を中心に、国会議事堂や最高裁判所といった国の主要機関、そして日本を代表する大企業の本社が軒を連ねる「丸の内・大手町・有楽町」エリアを擁します。このエリアは、国内で最も賃料相場が高いエリアの一つであり、坪単価は30,000円を超えることも珍しくありません。 ビルのグレードも非常に高く、抜群のステータスと信頼性が得られるため、金融機関や大手法律事務所、グローバル企業などが好んでオフィスを構えます。

一方で、番町エリアや神田、秋葉原といった多様な顔も持っています。番町は都心でありながら落ち着いた雰囲気で、士業やコンサルティングファームに人気があります。神田・秋葉原エリアは、都心5区の中では比較的リーズナブルな物件も見つけやすく、交通の利便性も高いため、幅広い業種の企業にとって魅力的な選択肢となります。

中央区の賃料相場

中央区は、江戸時代から商業と金融の中心地として栄えてきた歴史あるエリアです。 日本銀行本店が位置する「日本橋」エリアは、三越や髙島屋といった老舗百貨店と、近年竣工した最新鋭のオフィスビルが共存し、伝統と革新が融合した独特の雰囲気を持っています。金融機関や製薬会社、歴史の長い企業の本社などが集積しています。

世界的な商業地である「銀座」は、ハイブランドの旗艦店が立ち並び、華やかなイメージが強いですが、オフィスビルも多数存在します。企業のブランディングに直結するエリアとして、クリエイティブ系やラグジュアリーブランド関連の企業に人気です。また、「京橋」や「八重洲」は東京駅に隣接し、地方や海外へのアクセスが非常に良好なため、全国に支社を持つ企業や出張の多い企業にとって絶好のロケーションと言えます。賃料相場は千代田区に次いで高い水準にあります。

港区の賃料相場

港区は、国際的で洗練されたイメージが強いエリアです。 大使館が多く、外資系企業の日本法人が集中しているのが大きな特徴です。特に、「虎ノ門」「赤坂」「六本木」エリアは、IT企業、コンサルティングファーム、メディア関連企業などが集まり、ビジネスのトレンドが生まれる活気ある場所です。近年では「麻布台ヒルズ」や「虎ノ門ヒルズ」といった大規模再開発により、最新のオフィス環境を求める企業の移転先として大きな注目を集めています。

また、JRの主要駅である「新橋」や「品川」も港区に含まれます。新橋は交通の利便性が高く、中小企業から大企業まで幅広いテナントが集まります。品川は新幹線停車駅であり、羽田空港へのアクセスも良好なため、交通のハブとして国内外を飛び回る企業に最適なエリアです。これらの多様なビジネスエリアを擁するため、港区の賃料相場も高い水準で推移しています。

新宿区の賃料相場

新宿区の最大の特徴は、世界一の乗降客数を誇る新宿駅を中心とした圧倒的な交通利便性です。 オフィスエリアは、東京都庁を擁する「西新宿」と、商業施設が集まる「新宿三丁目・東新宿」に大別されます。

西新宿は、1970年代から開発が進んだ日本初の超高層ビル街であり、大手損害保険会社やIT企業、メーカーなど、多種多様な大企業の本社が集積しています。築年数が経過したビルも多いですが、その分、都心の他のエリアに比べて大規模なフロアを比較的リーズナ-ブルな賃料で借りられる可能性があります。

一方、新宿駅東口から新宿三丁目にかけては、商業的な色合いが強いですが、交通の便を活かした中小規模のオフィスも多く存在します。都心5区の中では、新宿区の平均賃料は比較的落ち着いている傾向にあり、コストと利便性のバランスを重視する企業にとって魅力的な選択肢となります。

渋谷区の賃料相場

渋谷区は、言わずと知れた「IT・ベンチャー企業の聖地」です。 1990年代後半から多くのIT企業が渋谷に集積し始め、「ビットバレー」と呼ばれるようになりました。現在も、メガベンチャーから新進気鋭のスタートアップまで、数多くのテクノロジー企業がオフィスを構えています。近年は駅周辺で100年に一度とも言われる大規模な再開発が進行し、「渋谷スクランブルスクエア」や「渋谷ストリーム」といった新しいランドマークが次々と誕生。クリエイティブで先進的な人材を惹きつける街として、そのブランド価値はますます高まっています。

そのため、渋谷区の賃料相場は都心5区の中でもトップクラスに高く、特に駅周辺の新築・築浅ビルは極めて高い水準にあります。 渋谷駅周辺だけでなく、「恵比寿」や「代官山」といったエリアも、アパレルやデザイン関連の企業に人気があり、高い賃料水準を維持しています。

その他のエリア(品川区・豊島区など)の賃料相場

都心5区以外にも、魅力的なビジネスエリアは数多く存在します。コストを抑えつつ、一定の利便性を確保したい場合に有力な選択肢となります。

- 品川区: 品川駅周辺(港区側)だけでなく、五反田や大崎エリアもオフィス集積地として発展しています。特に五反田は、近年スタートアップの集積地「五反田バレー」として注目されており、比較的リーズナブルな賃料でオフィスを構えることができます。

- 豊島区: 池袋駅周辺で大規模な再開発が進み、街のイメージが大きく変わりつつあります。8路線が乗り入れる交通の利便性の高さと、都心5区に比べて割安な賃料が魅力で、今後の発展が期待されるエリアです。

このように、自社の事業内容、求める人材、そして予算に応じて最適なエリアは異なります。各エリアの特性と賃料相場を正しく理解し、多角的な視点から移転先を検討することが重要です。

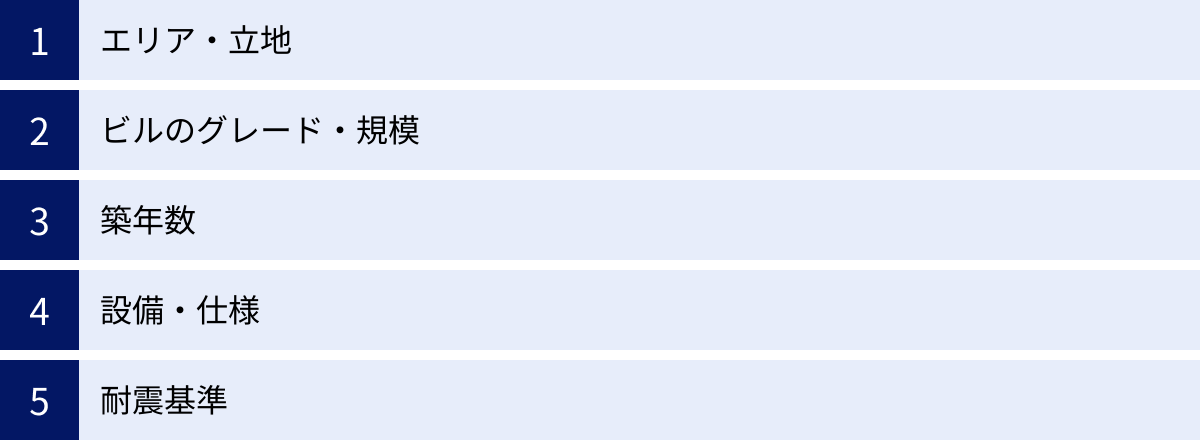

オフィス賃料相場を左右する5つの要素

オフィスの賃料は、単に「東京だから高い」というわけではなく、様々な要素が複雑に絡み合って決定されます。なぜ隣のビルと坪単価が数千円も違うのか、その理由を理解することで、自社にとって本当に価値のある物件を見極めることができます。ここでは、オフィス賃料の相場を左右する5つの主要な要素について詳しく解説します。

① エリア・立地

オフィス賃料を決定する上で最も影響が大きい要素が、言うまでもなく「エリア」と「立地」です。 これは不動産の価値における最も基本的な原則であり、オフィスビルも例外ではありません。

前述の通り、東京の中でも「都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)」はビジネスの一等地であり、賃料相場は他のエリアに比べて格段に高くなります。同じ区内でも、例えば千代田区の「丸の内」と「神田」では坪単価に大きな差が生まれます。エリアが持つブランドイメージやステータスが、そのまま賃料に反映されるのです。

さらにミクロな視点で見ると、「立地」、つまり最寄り駅からの距離が非常に重要になります。一般的に、駅から徒歩1分と徒歩10分では、たとえ同じグレードのビルであっても賃料は大きく異なります。 駅から近いほど、従業員の通勤利便性や来客時のアクセスが向上するため、その価値が賃料に上乗せされます。特に、複数の鉄道路線が利用できるターミナル駅の周辺は、利便性が極めて高いため、賃料も高騰する傾向にあります。

- チェックポイント

- どのエリアにオフィスを構えるか?(企業のブランディング、採用戦略と合致しているか)

- 最寄り駅からの徒歩分数は許容範囲か?

- 利用可能な路線はいくつか?(交通の利便性)

- 周辺環境はどうか?(銀行、郵便局、飲食店、コンビニなどの利便施設)

これらの要素を総合的に評価し、自社の事業活動にとって最適なエリア・立地を見極めることが、コストと利便性のバランスを取る上で不可欠です。

② ビルのグレード・規模

次に重要なのが「ビルのグレード」と「規模」です。オフィスビルは、その品質や設備水準に応じて、一般的にS(プレミアム)グレード、Aグレード、Bグレード、Cグレードといった形で格付けされます。この格付けに明確な定義はありませんが、主に以下の要素で判断されます。

- 規模(延床面積): 延床面積が10,000坪を超えるような大規模ビルは、グレードが高いと評価されます。

- 外観・デザイン: デザイン性が高く、ランドマークとなるような象徴的な外観を持つビルは評価が高まります。

- エントランス: 開放的で高級感のあるエントランスホールや、有人受付の有無なども評価基準です。

- 管理体制: 24時間有人管理や、質の高い清掃サービスが提供されているか。

当然ながら、ビルのグレードが高いほど賃料は高くなります。 SグレードやAグレードのビルは、最新の設備を備え、企業のブランドイメージ向上に大きく貢献するため、坪単価も最高水準に設定されます。

また、ビルの規模も賃料に影響します。大規模ビルは、基準階面積(オフィスフロアの標準的な面積)が広く、数百坪単位での賃貸が可能です。スケールメリットを活かした充実した共用施設(リフレッシュスペース、貸し会議室、ビル内商業施設など)を持つことが多く、これも賃料を押し上げる要因となります。一方、中小規模のビル(通称:雑居ビル)は、設備や共用部が簡素な分、賃料は比較的安価に設定されています。

③ 築年数

建物の「築年数」も、賃料を左右する分かりやすい指標の一つです。 人々が住まいを探す際に新築や築浅を好むのと同様に、オフィスにおいても新しく綺麗なビルは人気が高く、賃料も高めに設定されます。

- 新築・築浅(築5年以内): 最新の設備やデザインが導入されており、最も人気が高い。賃料は相場より高く設定されることが多い。

- 築10年~20年: 設備面ではまだ比較的新しく、管理状態が良ければ人気は衰えない。

- 築20年以上(築古): 経年により内外装や設備に古さが見え始め、賃料は下落傾向となる。

ただし、築年数が古くても、大規模なリニューアル(リノベーション)工事が行われている場合は注意が必要です。 エントランスの刷新、トイレや給湯室といった水回りの更新、空調設備の入れ替え、さらには外壁の改修などが行われたビルは、新築同様の快適性を備えている場合があります。このような物件は「築古」というだけで敬遠せず、内見して実際の状態を確認することで、コストパフォーマンスに優れた「掘り出し物」を見つけられる可能性があります。

④ 設備・仕様

オフィス内部の「設備」や「仕様」も、働きやすさや快適性に直結するため、賃料に大きく影響します。 特に以下の点は、入居後に変更することが難しいため、契約前に必ず確認すべき重要なポイントです。

- 天井高: 天井が高い(一般的に2.7m~2.8m以上)と、開放感が生まれ、快適な執務空間となります。グレードの高いビルほど天井高が高い傾向にあります。

- OAフロア: 床下に配線用の空間が設けられている床のことです。電話線やLANケーブルなどを床下に隠せるため、レイアウトの自由度が高く、オフィス内がすっきりとします。OAフロアの高さ(50mmか100mmかなど)も確認ポイントです。

- 空調方式: 「個別空調」か「セントラル空調」かは大きな違いです。

- 個別空調: フロア内をいくつかのゾーンに分け、それぞれで温度設定やON/OFFが可能です。柔軟な働き方に対応しやすいですが、電気代はテナント負担となります。

- セントラル空調: ビル全体で一括管理される空調です。コアタイム(例:平日9時~18時)のみ稼働し、時間外の利用には別途料金がかかる場合があります。

- 電気容量: 使用できる電気の容量が不足すると、PCや複合機などのOA機器を増設できない場合があります。事前に自社で必要な容量を確認しておくことが重要です。

- セキュリティ: 機械警備だけでなく、24時間有人警備やICカードによる入退室管理システムなど、セキュリティレベルが高いほど賃料も高くなる傾向にあります。

これらの設備が充実しているほど、従業員の満足度や生産性が向上するため、その価値が賃料に反映されます。

⑤ 耐震基準

日本でオフィスを構える上で、建物の「耐震基準」は、従業員の安全を守るための絶対条件であり、賃料にも影響を与える要素です。 耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に改正された建築基準法を境に「旧耐震基準」と「新耐震基準」に分かれます。

- 旧耐震基準(1981年5月31日までの建築確認): 震度5強程度の揺れでも倒壊しないことが基準。

- 新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認): 震度6強から7程度の揺れでも倒壊・崩壊しないことに加え、建物利用者の安全確保が求められます。

当然ながら、新耐震基準を満たしている物件の方が安全性への評価が高く、資産価値も高いため、賃料も高くなる傾向にあります。 企業のBCP(事業継続計画)の観点からも、大地震の際に事業資産を守り、迅速な事業復旧を目指すためには、新耐震基準を満たしていることは最低限の条件と言えるでしょう。

近年では、新耐震基準をさらに上回る「制震構造」や「免震構造」を採用したビルも増えています。これらの構造を持つビルは、地震の揺れ自体を大幅に低減できるため、より安全性が高く、最高クラスの賃料水準となります。

オフィス賃料の今後の動向と予測

オフィス移転は企業にとって大きな投資です。契約後に「もっと待てばよかった」「市場が変わってしまった」と後悔しないためにも、短期的な相場だけでなく、中長期的な市場の動向を予測し、自社の戦略に活かす視点が求められます。ここでは、今後のオフィス賃料に影響を与えるであろう2つの大きなトレンドについて考察します。

大規模オフィスの供給と空室率への影響

東京のオフィス市場における最大の変動要因の一つが、大規模な再開発プロジェクトによる新規供給です。 特に、2023年から2025年にかけては、都心部で延床面積10万平方メートルを超えるような大規模オフィスビルが相次いで竣工・供給される時期にあたります。これは「2025年問題」とも称され、市場に大きなインパクトを与えることが予想されています。

具体的には、虎ノ門・麻布台エリアや八重洲エリア、西新宿エリアなどで複数の大型プロジェクトが進行中です。これらの新しいビルが完成すると、市場に大量のオフィス床が一度に供給されることになります。供給が需要を上回れば、需給バランスが崩れ、市場全体の「空室率」が上昇する可能性があります。

空室率の上昇は、一般的に賃料の下落圧力となります。 ビルオーナーは、空室を埋めるために募集賃料を引き下げたり、フリーレント(一定期間の賃料免除)などのインセンティブを付けたりする必要が出てくるためです。このため、テナント(借り手)にとっては、交渉の余地が広がり、より良い条件で移転できるチャンスが訪れる可能性があります。

しかし、この動きは一様ではありません。前述の通り、現在の市場は「二極化」が進行しています。新しく供給されるのは、最新の設備、優れた環境性能(ZEB認証など)、高いBCP対応能力を備えた高機能な「プライムビル」が中心です。 多くの企業は、より良い労働環境を求めてこれらの新しいビルへの移転(質への逃避)を検討するため、プライムビルの需要は底堅く、賃料も高値を維持、あるいは上昇する可能性すらあります。

一方で、その移転によって二次的に発生する「二次空室」、つまり、築年数が経過したビルや設備が相対的に見劣りするビルでは、空室が増加し、賃料の下落圧力がより強まることが予想されます。

したがって、今後は「どのグレードのビルを狙うか」によって、賃料動向の見通しは大きく変わってきます。 市場全体の平均賃料の動きだけでなく、グレード別、エリア別の動向を注視することが、移転のタイミングを見極める上で非常に重要になります。

リモートワーク普及など働き方の変化

もう一つの大きな潮流が、リモートワークの普及と定着に代表される「働き方の多様化」です。コロナ禍を機に急速に広まったリモ-トワークは、多くの企業でハイブリッドワーク(オフィス出社とリモートワークの組み合わせ)という形で定着しつつあります。この変化は、オフィスの役割そのものを根本から変えつつあります。

かつてオフィスは、従業員が毎日出社し、個々のデスクで黙々と作業を行う「執務の場」としての機能が中心でした。しかし、個人で集中して行う作業は自宅でも可能になった今、オフィスに求められる役割は、「コミュニケーションの活性化」「コラボレーションの促進」「企業文化の醸成」「イノベーションの創出」といった、人々が集まることで生まれる付加価値の創造へとシフトしています。

この役割の変化は、企業のオフィス戦略に二つの異なる方向性の影響を与えています。

- オフィスの面積最適化(縮小): 全従業員が毎日出社する必要がなくなったため、フリーアドレス制を導入するなどして、一人当たりのオフィス面積を見直し、全体の床面積を縮小してコストを削減する動きです。

- オフィスの質的向上への投資: 従業員が「出社したい」と思えるような、魅力的で快適なオフィス環境を構築する動きです。カフェスペースやラウンジ、集中ブース、ウェブ会議用の個室、イベントスペースなど、多様な働き方をサポートする設備を充実させ、オフィスへの投資を強化します。

この二つの動きは、矛盾しているように見えて、実は「オフィスの価値を再定義する」という点で共通しています。床面積を減らす企業も、残したスペースの質にはこだわる傾向が強く、結果として、より機能的で、コミュニケーションを誘発するような設計のオフィスへの需要が高まっています。

このトレンドは、今後の賃料動向にも影響を与えます。画一的なレイアウトしかできない旧来型のオフィスは需要が減少し、賃料が伸び悩む可能性があります。一方で、テナントの多様なニーズに応えられる柔軟な空間設計が可能なビルや、共用部にラウンジやフィットネスジムといった付加価値の高い施設を備えたビルは、引き続き高い人気を保つでしょう。

まとめると、今後のオフィス市場は、大規模供給による需給バランスの変化と、働き方の多様化による質的需要の変化という二つの大きな力が交錯する、複雑な局面を迎えることになります。 企業は、これらのマクロな動向を理解した上で、自社にとってのオフィスの「あるべき姿」を明確にし、それに合致した物件を戦略的に探していく必要があります。

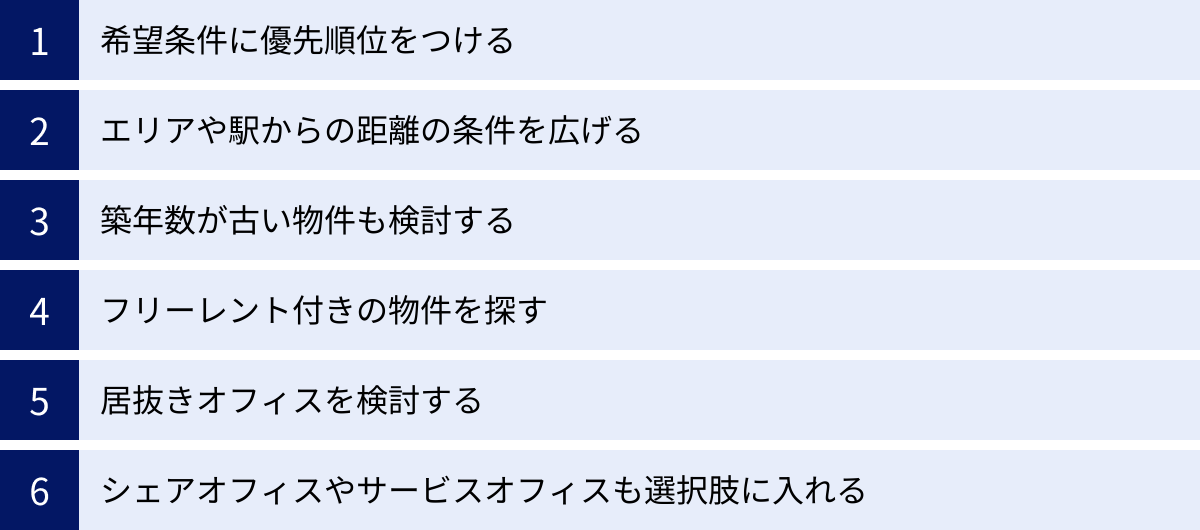

オフィス賃料を安く抑える6つの方法

オフィス賃料は、企業の固定費の中でも大きな割合を占める重要なコストです。特にスタートアップや中小企業にとっては、賃料をいかに抑えるかが事業の継続性に直結することもあります。ここでは、理想のオフィス環境を実現しつつ、賢く賃料を安く抑えるための6つの実践的な方法をご紹介します。

① 希望条件に優先順位をつける

オフィス探しを始める際、多くの企業は「都心の一等地で、駅近の新築ビル、広さも十分で…」といった理想を描きがちです。しかし、すべての希望を100%満たす物件は、予算を度外視しない限り見つかることは稀です。コストを抑えるための最も重要で基本的なステップは、希望条件に明確な優先順位をつけることです。

まず、自社のオフィスに求める条件をすべてリストアップしてみましょう。

- エリア: 丸の内、渋谷、新宿など

- 立地: 最寄り駅から徒歩5分以内など

- 広さ: 50坪、100坪など

- ビルのグレード: Aグレード、新築・築浅など

- 設備: 個別空調、OAフロア100mm、24時間利用可能など

- 予算: 坪単価〇〇円まで、月額総額〇〇円まで

次に、これらの条件を「絶対に譲れない条件(Must)」「できれば満たしたい条件(Want)」「妥協できる条件(Nice to have)」の3つに分類します。

例えば、クライアントの多くが特定のエリアに集中している企業であれば「エリア」は絶対に譲れない条件かもしれません。一方、リモートワークが中心で社員の出社頻度が低い企業であれば、「駅からの距離」は妥協できる条件になる可能性があります。

このように条件を整理することで、検索の軸が明確になり、不動産仲介会社にも的確な要望を伝えられます。 優先順位の低い条件を少し緩和するだけで、選択肢が広がり、予算内でより良い物件に出会える可能性が高まります。

② エリアや駅からの距離の条件を広げる

希望条件の優先順位付けと密接に関連しますが、賃料に最も大きなインパクトを与える「エリア」と「駅からの距離」の条件を少しだけ広げてみることは、非常に効果的なコスト削減手法です。

例えば、第一希望が「渋谷駅 徒歩5分以内」だったとします。渋谷は都内でも屈指の人気エリアであり、賃料相場は非常に高いです。しかし、ここで条件を少し広げ、隣駅の「神泉駅」や「池尻大橋駅」まで検討範囲に含めたり、徒歩分数を「10分以内」に緩和したりするだけで、坪単価が数千円単位で下がるケースは少なくありません。

特に、急行や特急が停車する主要駅から各駅停車で1~2駅離れた駅は、交通の便が大きく損なわれるわけではないにもかかわらず、賃料相場が比較的落ち着いている「穴場」エリアであることが多いです。また、駅から少し歩くことで、運動不足の解消や、街の新しい発見につながるという副次的なメリットも考えられます。

「このエリアでなければならない」という固定観念を一度外し、自社の事業にとって本当にその立地が必要不可欠なのかを再検討してみましょう。 少し視野を広げるだけで、コストパフォーマンスに優れた物件が見つかる可能性は格段に上がります。

③ 築年数が古い物件も検討する

「オフィスは新しい方が良い」というイメージは誰もが持っていますが、コストを抑える上では「築年数が古い物件」も積極的に検討対象に入れるべきです。

もちろん、ただ古いだけのビルでは耐震性や設備の面で不安が残ります。しかし、狙い目なのは「新耐震基準(1981年6月以降)を満たしており、かつ大規模なリノベーションが施されている物件」です。

多くのビルオーナーは、ビルの資産価値を維持・向上させるために、定期的にリニューアル工事を行っています。

- エントランスホールのデザインを一新

- トイレや給湯室など水回りを最新設備に交換

- 共用廊下やエレベーターホールの内装をリフレッシュ

- 空調設備を省エネ性能の高い個別空調に入れ替え

このような物件は、外観や共用部が新築同様に綺麗で快適な空間になっていながら、築年数が古いという理由で、周辺の新築ビルに比べて賃料が割安に設定されていることがあります。内見の際には、専有部分だけでなく、エントランスや廊下、トイレといった共用部分の管理状態やリニューアルの有無をしっかりと確認することが重要です。

④ フリーレント付きの物件を探す

フリーレントとは、契約開始後の一定期間(1ヶ月~長いものでは6ヶ月以上)、賃料の支払いが免除される契約形態のことです。 これは、ビルオーナーが空室期間を短縮するために、テナントへのインセンティブとして提供するものです。

月々のランニングコストである賃料そのものが下がるわけではありませんが、移転時にかかる初期費用を大幅に削減できるという大きなメリットがあります。 オフィス移転には、保証金、仲介手数料、内装工事費、引越し費用など、多額のキャッシュアウトが伴います。フリーレント期間があれば、その間の賃料支払いが不要になるため、手元資金に余裕が生まれ、内装や什器の購入など、他の重要な投資に資金を回すことができます。

特に、資金繰りが重要となるスタートアップや、新規事業の立ち上げでオフィスを構える際には、非常に有効な選択肢となります。フリーレントが付いている物件は、市場の空室率が高い時期や、竣工から時間が経ってもテナントが決まらないビルなどで見つけやすい傾向があります。不動産仲介会社に「フリーレント付きの物件を探している」と明確に伝えることで、効率的に情報を集めることができます。

⑤ 居抜きオフィスを検討する

居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装や什器、設備などをそのまま引き継いで入居できる物件のことです。 通常のオフィス(スケルトンや事務所仕様)との最大の違いは、内装工事にかかる費用と時間を大幅に削減できる点にあります。

- メリット:

- 初期費用の大幅削減: パーティション(間仕切り)や会議室の造作、受付カウンター、オフィス家具などの購入・設置費用が不要、または大幅に削減できます。

- 入居までの期間短縮: 内装工事の設計や施工にかかる数ヶ月の期間を短縮し、スピーディーな移転が可能です。

- デメリット:

- レイアウトの自由度が低い: 前のテナントのレイアウトを基本的に引き継ぐため、自社の組織や働き方に合わない場合があります。

- 設備の老朽化リスク: 引き継いだ設備が古くなっている場合、修繕や交換に予期せぬコストがかかる可能性があります。

自社の希望するレイアウトや雰囲気に近い居抜き物件が見つかれば、これ以上なくコストパフォーマンスの高い選択肢となります。退去する企業と入居する企業を直接マッチングするサービスも増えており、掘り出し物が見つかる可能性もあります。

⑥ シェアオフィスやサービスオフィスも選択肢に入れる

最後に、従来の賃貸オフィスという枠組みに捉われず、「シェアオフィス」や「サービスオフィス」といったフレキシブルオフィスを利用するという選択肢も有効です。

これらのオフィスは、デスクや椅子、インターネット環境、会議室、複合機といったビジネスに必要なインフラが予めすべて整っており、月額料金を支払うだけで利用を開始できます。

- メリット:

- 圧倒的な初期費用の安さ: 保証金や内装工事費が不要な場合が多く、賃貸オフィスに比べて初期投資を劇的に抑えられます。

- 契約の柔軟性: 1ヶ月単位など、短期間での契約が可能なため、事業規模の変動に柔軟に対応できます。

- すぐに事業を開始できる: インフラが整っているため、契約後すぐに業務を始められます。

特に、1名~10名程度の少人数で事業を運営している企業や、事業の成長スピードが速く、将来的な人員計画が立てにくいスタートアップなどには最適な選択肢と言えます。まずはシェアオフィスで事業をスタートさせ、軌道に乗った段階で賃貸オフィスへの移転を検討するというステップを踏むことで、事業リスクを最小限に抑えることができます。

これらの6つの方法を組み合わせ、自社の状況に合わせて最適な戦略を立てることで、コストを抑えながらも満足度の高いオフィス移転を実現することが可能です。