建築士は、私たちの生活に不可欠な「建物」を創造する専門職です。美しいデザインの美術館から、家族が暮らす温かい住宅まで、あらゆる建築物の設計と工事監理を担う、社会的に非常に重要な役割を果たしています。多くの人にとって憧れの職業である一方、「建築士の仕事は大変そう」「年収はどのくらいなのだろうか」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

実際のところ、建築士の年収は、保有する資格の種類、勤務先の業態、個人のスキルや経験、そして独立開業するかどうかによって、大きく変動します。年収が低いというイメージを持たれることもありますが、キャリアパスを戦略的に描くことで、高収入を実現することも十分に可能な職業です。

この記事では、建築士の仕事内容や資格の種類といった基本情報から、公的な統計データに基づいた平均年収、資格別・勤務先別の年収の違い、そして独立後の収入事情まで、あらゆる角度から建築士の「お金」にまつわる情報を徹底的に解説します。

さらに、年収が低いと言われる理由や、具体的な年収アップの方法、そしてAI時代における建築士の将来性についても深掘りしていきます。この記事を読めば、建築士という職業の経済的な側面を多角的に理解し、ご自身のキャリアプランを考える上での具体的なヒントを得られるはずです。

目次

建築士とは?

建築士と聞くと、多くの人は建物のデザインを考える「設計士」をイメージするかもしれません。しかし、その役割はデザインだけに留まらず、建物の安全性や快適性を確保し、法律に基づいて建築プロジェクト全体を導く、非常に専門性の高い仕事です。ここでは、建築士の具体的な仕事内容と、その業務範囲を定める資格の種類について詳しく解説します。

建築士の主な仕事内容

建築士の仕事は、大きく分けて「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の3つの分野に分類されます。これらはそれぞれ独立した専門分野でありながら、互いに密接に連携することで、一つの建築物を完成へと導きます。

意匠設計

意匠設計は、建築物のデザインや空間構成を担当する、最もクリエイティブな分野です。一般的に「建築家」や「設計士」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、この意匠設計の仕事でしょう。

主な業務は、まず建築主(クライアント)の要望を丁寧にヒアリングすることから始まります。どのような目的で、どのような建物を、どのような予算で建てたいのか、家族構成やライフスタイル、将来の展望まで、あらゆる情報を聞き出し、建築物が果たすべき役割を明確にします。

次に、その要望と敷地の条件、関連法規、予算などを総合的に考慮し、建築のコンセプトを固めます。コンセプトが決まると、建物の外観デザイン、間取り、内装、素材、色彩計画などを具体的に図面に落とし込んでいきます。この段階では、スケッチや模型、CGパースなどを用いて、クライアントが完成形をイメージしやすいように提案を重ねていきます。

意匠設計者は、単に美しいデザインを追求するだけではありません。人々がその空間でいかに快適に、機能的に過ごせるかを考え抜く必要があります。動線計画(人の動きやすさ)、採光(自然光の取り入れ方)、通風(風の通り道)、そして周辺環境との調和まで、考慮すべき要素は多岐にわたります。クライアントの夢を形にし、建築物の「顔」と「個性」を創り出す、非常にやりがいのある仕事です。

構造設計

構造設計は、建築物の「骨格」を作り、その安全性を確保する極めて重要な役割を担います。地震や台風、積雪といった自然災害から人々の生命と財産を守るため、建築基準法などの法律で定められた基準をクリアすることはもちろん、それ以上の安全性を追求します。

具体的には、意匠設計者から渡されたデザイン案を基に、建物の自重や積載荷重、地震力、風圧力などに耐えられるよう、柱や梁、床、基礎といった構造部材の材質、寸法、配置を計算し、決定していきます。この計算は「構造計算」と呼ばれ、高度な専門知識と緻密さが求められます。

使用する材料も、鉄筋コンクリート(RC造)、鉄骨(S造)、木造(W造)など、建物の規模や用途、デザイン、コストに応じて最適なものを選択します。近年では、免震構造や制振構造といった先進技術を取り入れ、より高い耐震性能を実現することも構造設計者の重要な仕事です。

意匠設計者が描く自由なデザインと、構造設計者が守るべき安全性との間には、時に相反する要求が生まれることもあります。デザイン性を損なうことなく、いかにして構造的な合理性と安全性を両立させるか、その最適なバランスを見つけ出すのが、構造設計者の腕の見せ所と言えるでしょう。

設備設計

設備設計は、人々が建物内で快適かつ安全に過ごすための「神経」や「血管」にあたる部分を設計する仕事です。具体的には、以下のようなライフラインに関わる設備全般を担当します。

- 電気設備: 照明、コンセント、電話、インターネット回線、テレビアンテナなど

- 空調設備: 冷暖房、換気システムなど

- 給排水衛生設備: キッチン、トイレ、浴室の給水・給湯・排水、ガス設備など

- 防災設備: 自動火災報知機、スプリンクラー、排煙設備など

- 搬送設備: エレベーター、エスカレーターなど

これらの設備がなければ、どんなに美しい建物もただの「箱」に過ぎません。設備設計者は、建物の用途や規模、利用者のニーズに合わせて、これらの設備をどこに、どのように配置するかを計画し、図面化します。

近年では、地球環境への配慮から、省エネルギー性能の高い設備(高効率な空調やLED照明など)や、再生可能エネルギー(太陽光発電など)を導入する計画も設備設計の重要なテーマとなっています。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)といった環境配慮型建築の実現には、設備設計者の知識と技術が不可欠です。

このように、意匠・構造・設備の3つの設計は、それぞれが専門性を発揮しながら一つのチームとして機能します。これら3者が緊密に連携・協力し、議論を重ねることで、初めて安全で快適、そして美しい建築物が生まれるのです。

建築士資格の種類と違い

「建築士」と一言で言っても、その資格は「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類に分かれています。これらは国家資格であり、それぞれ設計・工事監理ができる建物の規模や構造、用途に違いがあります。

| 資格の種類 | 免許 | 設計・工事監理ができる建築物の範囲 |

|---|---|---|

| 一級建築士 | 国土交通大臣 | 制限なし。すべての規模・用途・構造の建築物を扱える。 |

| 二級建築士 | 都道府県知事 | ・高さ13m、軒高9m以下 ・鉄筋コンクリート造、鉄骨造などは延べ面積300㎡以内 ・木造は延べ面積1,000㎡以内(一定条件を満たす場合) 主に戸建て住宅規模の建築物。 |

| 木造建築士 | 都道府県知事 | ・木造建築物のみ ・階数が2階建て以下 ・延べ面積300㎡以内 |

一級建築士

一級建築士は、国土交通大臣から免許が交付される、建築士資格の最上位に位置します。この資格の最大の特徴は、設計・工事監理できる建築物の規模、用途、構造に一切の制限がないことです。

学校、病院、役所といった公共施設、超高層ビルやタワーマンション、大規模な商業施設、ドーム球場など、私たちが目にするあらゆる大規模建築物は、一級建築士でなければ設計できません。そのため、ゼネコンや大手組織設計事務所、不動産デベロッパーなどで働く建築士の多くは、この一級建築士資格の取得を目指します。

試験の難易度も最も高く、合格率は例年10%前後と非常に狭き門です。建築に関する広範かつ高度な知識が問われ、大学の建築学科を卒業後、実務経験を積んでから挑戦するのが一般的です。一級建築士は、建築界におけるキャリアアップのパスポートとも言える、非常に価値の高い資格です。

二級建築士

二級建築士は、都道府県知事から免許が交付される資格です。一級建築士と異なり、扱える建築物の規模に制限が設けられています。

具体的には、延べ面積が一定規模以下の建築物が対象となり、主に木造の戸建て住宅や小規模な店舗などの設計・工事監理を担います。例えば、一般的な2階建ての木造住宅であれば、二級建築士の資格で十分に設計が可能です。

ハウスメーカーや地域の工務店、個人の設計事務所などで働く建築士に多く、住宅設計を専門にしたいと考える人にとっては、まず目指すべき目標となる資格です。一級建築士へのステップアップとして取得する人も少なくありません。

木造建築士

木造建築士も、二級建築士と同様に都道府県知事から免許が交付される資格ですが、その名の通り「木造建築物」に特化している点が特徴です。

設計・工事監理ができるのは、2階建て以下で延べ面積が300㎡以内の木造建築物に限られます。業務範囲は限定的ですが、日本の伝統的な木造建築や在来工法、ログハウスなど、木造に関する深い専門知識を持つスペシャリストです。

地域の工務店や、木造建築を専門とする設計事務所などでその専門性を発揮します。木の文化を継承し、木の魅力を活かした建築を手掛けたいという人に向いている資格と言えるでしょう。

建築士の平均年収

建築士の年収は、多くの人が関心を寄せるテーマです。ここでは、公的な統計データを用いて、建築士のリアルな年収事情を年代別、企業規模別、男女別といった様々な角度から分析します。なお、以下のデータは厚生労働省が公表する「令和5年賃金構造基本統計調査」における「建築技術者(建築士など)」の数値を参照しています。

全体の平均年収

「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、企業に勤務する建築技術者の平均年収は約620万円とされています。

この金額は、決まって支給する現金給与額(月給)の平均が約40.4万円、年間賞与その他特別給与額の平均が約135.5万円から算出されたものです。

日本の給与所得者全体の平均年収が458万円(国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)であることを考えると、建築士の年収は平均よりも高い水準にあることがわかります。専門的な知識と技術、そして国家資格が求められる職業であることが、この年収水準に反映されていると言えるでしょう。

ただし、これはあくまで全体の平均値です。後述するように、保有資格や勤務先、個人のスキルによって年収には大きな幅があることを念頭に置く必要があります。

参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」

年代別の平均年収

建築士の年収は、経験や実績を積むことで着実に上昇していく傾向にあります。年代別の平均年収を見てみると、そのキャリアパスがより明確になります。

| 年代 | 平均年収(推定) |

|---|---|

| 20~24歳 | 約377万円 |

| 25~29歳 | 約488万円 |

| 30~34歳 | 約578万円 |

| 35~39歳 | 約653万円 |

| 40~44歳 | 約686万円 |

| 45~49歳 | 約724万円 |

| 50~54歳 | 約777万円 |

| 55~59歳 | 約799万円 |

| 60~64歳 | 約599万円 |

※上記年収は「令和5年賃金構造基本統計調査」の「きまって支給する現金給与額」×12ヶ月+「年間賞与その他特別給与額」から算出。

20代の頃は、まだ見習いやアシスタントとしての期間であり、年収は300万円台から400万円台でスタートします。この時期は、先輩の指導のもとで実務経験を積み、資格取得を目指す重要な下積み期間です。

30代になると、二級建築士や一級建築士の資格を取得し、一人で案件を担当できるようになるため、年収は500万円台から600万円台へと大きく上昇します。プロジェクトの主担当を任される機会も増え、責任とともに収入も増えていきます。

40代から50代にかけては、キャリアのピークを迎えます。豊富な経験と実績を基に、管理職(設計部長など)に就いたり、大規模で複雑なプロジェクトを統括したりするようになり、年収は700万円から800万円近くに達します。特に50代後半で年収のピークを迎えるのが特徴的です。

60代以降は、役職定年や再雇用などで年収は下降しますが、専門性を活かして顧問やアドバイザーとして活躍し続ける人も多くいます。このように、建築士は長期的な視点でキャリアを築き、経験とともに着実に収入を増やしていける職業です。

企業規模別の平均年収

勤務する企業の規模も、年収を左右する大きな要因の一つです。一般的に、企業規模が大きいほど年収も高くなる傾向があります。

| 企業規模 | 平均年収(推定) |

|---|---|

| 大企業(常用労働者1,000人以上) | 約737万円 |

| 中企業(常用労働者100~999人) | 約599万円 |

| 小企業(常用労働者10~99人) | 約550万円 |

※上記年収は「令和5年賃金構造基本統計調査」の「きまって支給する現金給与額」×12ヶ月+「年間賞与その他特別給与額」から算出。

大企業(大手ゼネコン、大手ハウスメーカー、大手組織設計事務所など)に勤務する建築士の平均年収は約737万円と、全体平均を大きく上回っています。これは、大規模なプロジェクトを数多く手掛けており、基本給や賞与の水準が高いことに加え、福利厚生も充実しているためです。

一方、中企業や小企業(アトリエ系設計事務所や地域の工務店など)では、年収は500万円台となり、大企業との間には明確な差が見られます。ただし、小規模な事務所であっても、著名な建築家が主宰するアトリエ事務所や、特定の分野で高い専門性を持つ事務所では、実力次第で高い報酬を得ることも可能です。企業規模は年収の一つの指標ではありますが、全てではないという点も理解しておく必要があります。

男女別の平均年収

建築業界はかつて男性中心の職場というイメージがありましたが、近年は女性建築士の活躍も目覚ましいものがあります。しかし、年収においては依然として男女差が存在するのが現状です。

「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、男性建築技術者の平均年収が約652万円であるのに対し、女性建築技術者の平均年収は約497万円となっています。

この差が生まれる背景には、いくつかの複合的な要因が考えられます。例えば、勤続年数の違いや、管理職に占める男性の割合が高いこと、出産や育児といったライフイベントによるキャリアの中断や働き方の変化(時短勤務など)が影響している可能性があります。

しかし、業界全体で女性が働きやすい環境整備が進んでおり、個人の能力や実績が正当に評価される傾向は年々強まっています。資格やスキルを武器に、男性と同等、あるいはそれ以上の収入を得て活躍する女性建築士も数多く存在します。性別に関わらず、実力次第で高収入を目指せるフィールドが広がっていると言えるでしょう。

【資格別】建築士の年収の違い

建築士の年収を語る上で、保有している資格の種類は避けて通れない重要な要素です。一級、二級、木造という資格の違いは、担当できる業務範囲の広さに直結し、それが結果として年収の差となって現れます。ここでは、それぞれの資格を持つ建築士の年収の傾向と、その背景にある理由を詳しく見ていきましょう。

一級建築士の年収

一級建築士の平均年収は、一般的に600万円から700万円以上と言われており、建築士全体の平均年収を上回る水準にあります。大手ゼネコンや不動産デベロッパーなどの高年収企業では、30代で800万円、40代以降で1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

一級建築士の年収が高くなる理由は、主に以下の3点に集約されます。

- 業務範囲の広さと案件の規模:

一級建築士は、設計できる建築物の規模や用途に制限がありません。超高層ビル、大規模商業施設、病院、学校など、プロジェクトの規模が大きく、動く金額も巨額になる案件を手掛けることができます。こうした大規模プロジェクトは設計料も高額になるため、担当する建築士の報酬にも反映されやすいのです。 - 資格手当と基本給の優遇:

多くの企業では、一級建築士の資格保有者に対して月額3万円~10万円程度の資格手当を支給しています。また、資格を持っていることが昇進・昇格の条件になっている場合も多く、基本給そのものが高くなる傾向にあります。企業にとって、一級建築士は大規模案件を受注するために不可欠な存在であり、その価値が給与という形で評価されています。 - キャリアの選択肢の多さ:

一級建築士の資格は、転職市場においても非常に高く評価されます。設計事務所からゼネコンへ、あるいはハウスメーカーから不動産デベロッパーへといった、より待遇の良い企業へのキャリアチェンジが有利に進められます。さらに、後述する独立開業という選択肢も現実的なものとなり、成功すれば年収の上限はなくなります。 このように、キャリアパスの多様性が、生涯にわたる収入の可能性を大きく広げているのです。

一級建築士は、その難易度の高さに見合ったリターンが期待できる、建築業界における「王道」のキャリアパスと言えるでしょう。

二級建築士の年収

二級建築士の平均年収は、一般的に400万円から550万円程度が目安とされています。これは、建築士全体の平均よりはやや低い水準ですが、日本の平均年収と比較すれば決して低いわけではありません。

二級建築士の年収が一級建築士に及ばない主な理由は、業務範囲が主に戸建て住宅や小規模な店舗などに限定されるためです。扱う案件の規模が比較的小さく、設計料も一級建築士が手掛ける大規模案件ほど高額にはなりにくいため、年収にも差が生じます。

主な勤務先は、ハウスメーカー、地域の工務店、リフォーム会社、住宅設計を専門とする設計事務所などです。これらの職場では、お客様と直接対話しながら、理想の住まいを形にしていくという、非常にやりがいのある仕事に携わることができます。

ハウスメーカーなどでは、設計した住宅の契約棟数に応じてインセンティブ(歩合給)が支給される場合もあり、個人の営業力や提案力次第で平均を大きく上回る年収を得ることも可能です。また、経験を積んでから一級建築士の資格を取得し、キャリアアップと年収アップを目指す人も少なくありません。二級建築士は、特に住宅設計の分野で専門性を発揮し、安定したキャリアを築くための重要な資格と言えます。

木造建築士の年収

木造建築士の年収は、二級建築士と近い水準か、それよりもやや低い400万円前後からとなることが多いです。業務範囲が「2階建て以下、延べ面積300㎡以内の木造建築物」に限定されているため、対応できる案件の種類が少なくなることが主な理由です。

しかし、木造建築士の価値は、年収の平均値だけでは測れません。この資格を持つ人は、木造建築に関する深い専門知識を持つスペシャリストです。特に、以下のような分野でその真価を発揮します。

- 伝統構法・在来工法: 日本古来の建築技術を継承し、文化財の修復や古民家の再生、本格的な和風建築などを手掛ける。

- 特殊な木造建築: ログハウスや、木材の特性を活かしたデザイン性の高い建築を手掛ける。

- 地域の木材活用: 地産地消の観点から、地域の木材を活かした家づくりを行う工務店などで活躍する。

このように、特定のニッチな分野で高い技術力と評判を築くことができれば、「この人にしか頼めない」という唯一無二の存在となり、平均を大きく超える高収入を得ることも可能です。木造建築に深い愛情とこだわりを持ち、その道を極めたいと考える人にとっては、非常に魅力的な資格と言えるでしょう。

【勤務先別】建築士の年収の違い

建築士の年収は、保有資格だけでなく「どこで働くか」によっても大きく変わります。設計事務所、ゼネコン、ハウスメーカーなど、勤務先の業態によってビジネスモデルや給与体系、求められる役割が異なるためです。ここでは、主要な勤務先ごとの年収水準と仕事内容の特徴を解説します。

| 勤務先の種類 | 年収レンジ(目安) | 仕事内容の特徴 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|

| 設計事務所 | 300万~1,000万円以上 | 設計業務に特化。デザイン性・創造性が求められる。 | メリット:設計のプロになれる、独立しやすい デメリット:若手時代は給与が低い傾向、労働時間が長くなりがち |

| ゼネコン | 500万~1,200万円以上 | 大規模プロジェクトの設計・施工管理。現場との連携が重要。 | メリット:給与水準が高い、大規模案件に携われる デメリット:設計の自由度が低い場合がある、転勤の可能性 |

| ハウスメーカー | 450万~1,000万円以上 | 住宅設計が中心。営業的な側面も。インセンティブ制度あり。 | メリット:安定した収入、福利厚生が充実 デメリット:設計の規格化、業務がルーティン化しやすい |

| 不動産デベロッパー | 600万~1,500万円以上 | 事業主の立場でプロジェクトを企画・推進。上流工程に関わる。 | メリット:業界最高水準の年収、スケールの大きな仕事 デメリット:採用枠が少ない、建築以外の知識も必要 |

| 公務員 | 400万~800万円 | 公共建築物の設計・発注・維持管理。安定性が魅力。 | メリット:安定した雇用と収入、ワークライフバランス デメリット:民間トップほどの高収入は望めない、業務に制約が多い |

設計事務所

設計事務所は、建築物の設計・工事監理を専門に行う組織です。そのスタイルは、建築家個人の作家性を前面に出す「アトリエ系」と、大規模な組織で分業体制を敷く「組織設計事務所」に大別されます。

- アトリエ系設計事務所:

著名な建築家が主宰することが多く、デザイン性やコンセプトを非常に重視します。少数精鋭で、一人ひとりが担当する業務範囲は広範にわたります。建築家としてのスキルを徹底的に磨きたい、将来独立したいという意欲の高い人にとっては、非常に魅力的な環境です。

ただし、年収面では厳しい現実もあります。特に若手のうちは、年収300万円台からと、他業態に比べて低い水準でスタートすることが少なくありません。長時間労働になりやすい傾向もありますが、それを上回るやりがいと成長機会を求めて多くの若者が門を叩きます。実力が認められれば、将来的に高収入を得ることも可能です。 - 組織設計事務所:

数百人規模の建築士が在籍し、意匠・構造・設備などの部門に分かれて、大規模プロジェクト(超高層ビル、空港、再開発など)を手掛けます。給与体系は比較的安定しており、年収は500万円~1,000万円以上と、アトリエ系に比べて高い水準です。福利厚生も充実しており、安定した環境で大きな仕事に携わりたい人に向いています。

ゼネコン(建設会社)

ゼネコンは、General Contractorの略で、土木・建築工事を一式で発注者から直接請け負う建設会社のことです。社内に設計部門、施工部門、研究開発部門などを持ち、設計から施工までを一貫して手掛けます。

ゼネコンの設計部門で働く建築士は、自社が施工すること(施工性)を前提とした設計を行います。現場の施工担当者との連携が非常に重要で、コスト意識や技術的な実現可能性を常に考慮する必要があります。

年収水準は非常に高く、大手ゼネコンであれば30代で800万円、40代の管理職クラスでは1,000万円を超えることも珍しくありません。ボーナスの比率が高く、会社の業績に年収が左右されやすい特徴もあります。大規模な社会インフラやランドマークとなる建築物に、設計という立場で深く関われるのが大きな魅力です。

ハウスメーカー

ハウスメーカーは、主に個人向けの戸建て住宅を、自社のブランドで大量に供給する企業です。建築士は、営業担当者が顧客からヒアリングした要望をもとに、住宅の設計を行います。

多くのハウスメーカーでは、あらかじめ用意された標準仕様やプラン(商品)があり、それをベースに顧客の要望に合わせてカスタマイズしていくのが主な仕事です。そのため、設計の自由度は設計事務所に比べて低い場合がありますが、効率的に多くの案件をこなせるメリットがあります。

年収は450万円から1,000万円以上と幅広く、基本給に加えて、契約棟数に応じたインセンティブ(歩合給)が加算される給与体系が特徴です。顧客とのコミュニケーション能力や提案力が高ければ、若手でも高収入を目指すことが可能です。福利厚生が手厚く、安定した環境で働きたい人に人気があります。

不動産デベロッパー

不動産デベロッパーは、土地を仕入れて、オフィスビルや商業施設、マンションなどの企画・開発から販売・管理までを行う「事業主」です。建築士は、技術系の総合職として企画開発部門などに所属し、プロジェクト全体の方向性を決める最上流の工程に携わります。

デベロッパーの建築士は、自ら図面を引くことは少なく、プロジェクトのコンセプト立案、事業収支計画の策定、外部の設計事務所やゼネコンの選定・コントロールなどが主な仕事です。経営的な視点やマーケティングの知識が求められます。

年収は建築業界の中で最も高い水準にあり、大手デベロッパーでは30代で1,000万円、40代で1,500万円を超えることもあります。街づくりという非常にスケールの大きな仕事に、事業主の立場で関われるのが最大の魅力ですが、採用枠は非常に少なく、狭き門となっています。

公務員

建築士の知識は、国や地方自治体でも必要とされています。公務員建築士は、国土交通省や都道府県庁、市区町村役場などに勤務し、公共建築物(学校、庁舎、公民館など)の新築・改修の計画、設計事務所への発注業務、工事の監督、建築確認申請の審査、建築基準法に基づく指導など、多岐にわたる業務を担います。

民間企業のように利益を追求するのではなく、公共の福祉のために働くという使命感が求められます。年収は公務員の給与規定に準じるため、400万円から800万円程度と、民間企業のトップ層ほどの高収入は望めませんが、非常に安定しています。ワークライフバランスが取りやすく、福利厚生も充実しているため、安定志向の人にとっては魅力的な選択肢です。

独立・開業した建築士の年収

企業に勤務する「会社員建築士」とは異なり、自らの設計事務所を立ち上げて活動する「独立建築士」という道もあります。これは、多くの建築士が一度は夢見るキャリアパスの一つですが、その実態は華やかなイメージだけではありません。ここでは、独立・開業した建築士のリアルな年収事情と、そのメリット・デメリットについて解説します。

独立後の年収は実力次第

独立した建築士の年収は、まさに「青天井」であり、同時に「底なし」でもあります。 決まった給料はなく、年間の売上から経費(事務所家賃、人件費、PC・ソフト代、交通費など)を差し引いたものが、自身の所得となります。

独立したての数年間は、実績も顧客も少ないため、会社員時代よりも収入が下がり、年収300万円~400万円程度になることも珍しくありません。仕事が軌道に乗るまでは、貯蓄を取り崩しながら生活する覚悟も必要です。

しかし、実力と評判が認められ、コンスタントに仕事を受注できるようになると、年収は大きく跳ね上がります。安定期に入ると年収1,000万円を超える建築士も多く、中には雑誌に作品が掲載されたり、建築賞を受賞したりして、数千万円から1億円以上を稼ぐスター建築家も存在します。

成功の鍵を握るのは、設計スキルだけではありません。仕事を獲得するための「営業力」、人脈を築く「コミュニケーション能力」、事務所を維持する「経営能力」といった、総合的なビジネススキルが不可欠です。独立後の年収は、これらの能力も含めた建築士としての「総合力」によって決まると言えるでしょう。

独立するメリット

独立・開業には、会社員では得られない多くのメリットがあります。

- 収入の上限がない(実力次第で高収入が可能):

最大のメリットは、稼ぎに上限がないことです。手掛けたプロジェクトが評価されれば、設計料も上がり、収入はどんどん増えていきます。自分の努力と成果がダイレクトに収入に結びつく点は、大きなモチベーションになります。 - 仕事の自由度が高い:

手掛けるプロジェクトを自分で選ぶことができます。自分の設計思想や哲学に合わない仕事は断り、本当にやりたい建築、挑戦したい設計に集中することが可能です。これは、組織の都合で仕事が決まる会社員では味わえない醍醐味です。 - 時間と場所の自由:

働く時間や場所を自分でコントロールできます。もちろん納期前は多忙になりますが、基本的には自分の裁量で休日を決めたり、旅行先で仕事をしたりといった柔軟な働き方が可能です。 - 自分の作品として誇りを持てる:

設計した建物が、会社名義ではなく「自分自身の作品」として世に残ります。クライアントからの感謝も直接受け取ることができ、建築家としての自己実現と大きなやりがいを感じられます。

独立するデメリット

一方で、独立には相応のリスクと困難が伴います。

- 収入が不安定:

メリットの裏返しとして、収入は常に不安定です。景気の変動やコンペの勝敗によっては、仕事が全くない時期が続く可能性もあります。常に次の仕事を探し続ける営業活動が欠かせません。 - 設計以外の業務負担が大きい:

会社員時代は分業されていた業務も、独立すれば全て自分で行う必要があります。設計業務に加えて、営業、経理、税務、法務、総務、人材採用・育成など、経営者としての仕事が一気に増えます。設計に集中できる時間は、むしろ減ってしまうかもしれません。 - 社会的信用の低下:

独立直後は社会的信用度が低く、住宅ローンや事業資金の融資を受けるのが難しくなる場合があります。クレジットカードの審査に通りにくくなることもあります。 - 全責任を負うリスク:

プロジェクトで何か問題が発生した場合、その責任は全て自分が負うことになります。クライアントとのトラブルや、設計ミスによる損害賠償など、そのリスクは計り知れません。常に孤独とプレッシャーに苛まれる覚悟が必要です。

独立は、大きな成功の可能性がある一方で、厳しい現実も待ち受けています。十分な実務経験、幅広い人脈、そしてある程度の自己資金を準備した上で、慎重に判断することが重要です。

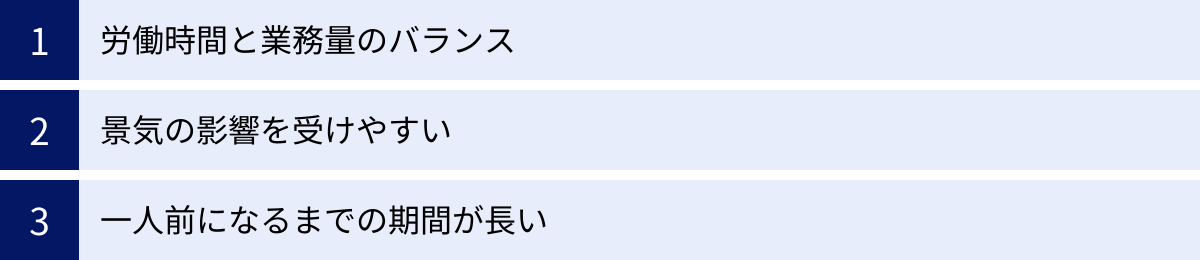

建築士の年収が低いと言われる理由

建築士は専門職であり、全体の平均年収も日本の平均を上回っています。それにもかかわらず、「建築士の給料は安い」「仕事が大変な割に報われない」といった声が聞かれるのはなぜでしょうか。その背景には、いくつかの構造的な課題が存在します。

労働時間と業務量のバランス

建築士の年収が低いと感じられる最大の理由は、その労働時間と業務量の多さにあると言っても過言ではありません。特に、設計事務所に勤務する建築士や、独立したての建築家は、長時間労働が常態化しやすい傾向にあります。

- 厳しい納期との戦い: 建築プロジェクトには必ず納期が存在します。特に工事着工前や各種申請の締め切り前は、作業が深夜や休日に及ぶことも日常茶飯事です。

- クライアントの要望への対応: 建築主の要望は、プロジェクトの進行中に何度も変更されることがあります。その都度、図面の修正や再検討が必要となり、膨大な作業時間が発生します。

- 高いクオリティの追求: 建築士はクリエイターとしての側面も持ち合わせているため、より良いものを目指して、自ら納得がいくまで設計を突き詰めてしまいがちです。このこだわりが、結果として労働時間を長くする一因にもなります。

こうした状況から、年収の総額は低くなくても、時給換算すると決して高くないと感じる建築士が多くいます。仕事への情熱ややりがいが、過酷な労働環境を支えているという側面も否定できません。

景気の影響を受けやすい

建設業界は、社会全体の景気動向に大きく左右される「景気敏感産業」です。

景気が良い時期には、企業は設備投資を活発化させ、個人も住宅購入に前向きになるため、建築プロジェクトの数が増加します。その結果、設計の仕事も増え、建築士の収入も上がりやすくなります。

しかし、不況期に入ると、企業は投資を控え、個人の消費マインドも冷え込むため、建設需要は急速に減少します。仕事の数が減れば、設計料の価格競争も激化し、建築事務所の経営は厳しくなり、従業員の給与や賞与にも直接的な影響が及びます。

このように、個人の努力やスキルだけではコントロールできない外部要因によって、収入が不安定になりやすいという特性が、年収が低い(あるいは不安定でリスクがある)というイメージにつながっています。特に、特定の分野(例:商業施設専門など)に特化している事務所は、その分野の市況が悪化すると大きな打撃を受けやすくなります。

一人前になるまでの期間が長い

建築士は、一人前のプロフェッショナルとして認められるまでに非常に長い時間を要する職業です。

大学の建築学科で4年間(あるいは大学院も含めて6年間)学んだ後、企業に就職しても、すぐに設計の主担当を任されるわけではありません。最初の数年間は、先輩建築士のアシスタントとして、図面のトレースや模型製作、各種申請書類の作成といった下積みの仕事が中心となります。この期間は、実務を学びながら経験を積む重要な時期ですが、給与水準は低く抑えられがちです。

さらに、年収アップに直結する一級建築士の資格を取得するには、大学卒業後、最低でも2年以上の実務経験が必要です(2020年の法改正により受験資格は緩和されたが、免許登録には実務経験が必要)。試験の難易度も高いため、合格するまでに数年かかることも珍しくありません。

このように、十分なスキルと経験、そして資格を手に入れて、ようやく一人前として高い報酬を得られるようになるまでには、10年近い歳月がかかることもあります。この「見習い期間」の長さと、その間の給与水準の低さが、「建築士は稼げない」という印象を与える一因となっているのです。

建築士が年収を上げるための具体的な方法5選

建築士という職業は、キャリアの積み方次第で収入を大きく伸ばせる可能性があります。現状の年収に満足していない方や、これから建築士を目指す方が高収入を実現するためには、どのような戦略が考えられるでしょうか。ここでは、具体的かつ実践的な5つの方法を紹介します。

① 一級建築士の資格を取得する

年収を上げるための最も王道かつ効果的な方法は、一級建築士の資格を取得することです。これは、建築業界でキャリアを築く上での基本であり、最も重要なステップと言えます。

- 直接的な収入増: 多くの企業では、一級建築士の資格保有者に対して月数万円の資格手当を支給します。年間で見れば数十万円の収入アップに直結します。

- 昇進・昇格への道: 管理職への昇進条件として一級建築士の資格を必須としている企業は少なくありません。役職が上がれば、基本給や賞与も大幅にアップします。

- 転職市場での価値向上: 一級建築士の資格は、より給与水準の高い企業(大手ゼネコンや不動産デベロッパーなど)へ転職する際の強力な武器となります。資格があるだけで、応募できる求人の幅が格段に広がります。

- 独立開業の前提条件: 将来的に独立開業を目指すのであれば、扱える建築物に制限のない一級建築士の資格は、事実上必須と言えるでしょう。

二級建築士の方や、まだ資格をお持ちでない方は、まず一級建築士の取得を最優先の目標に設定することをおすすめします。多忙な業務と並行しての勉強は大変ですが、その努力は将来の年収という形で必ず報われます。

② 給与水準の高い企業に転職する

現在の勤務先の給与水準に限界を感じているのであれば、より待遇の良い業態や企業へ転職することも有効な手段です。前述の通り、建築士の年収は勤務先によって大きく異なります。

- 業態を変える: 例えば、アトリエ系設計事務所から大手組織設計事務所やゼネコンへ、あるいはハウスメーカーから不動産デベロッパーへと転職することで、年収の大幅アップが期待できます。それぞれの業態で求められるスキルや役割は異なるため、自身のキャリアプランと適性を見極めることが重要です。

- 企業規模を変える: 地方の中小企業から、全国展開する大手企業へ転職することも選択肢の一つです。一般的に大企業の方が給与水準や福利厚生は充実しています。

- 外資系企業を視野に入れる: 語学力に自信があれば、外資系の設計事務所や建設関連企業もターゲットになります。外資系企業は成果主義の傾向が強いですが、実力次第で国内企業よりも高い報酬を得られる可能性があります。

転職を成功させるためには、これまでの実務でどのような実績を上げてきたかを具体的に示せるポートフォリオ(作品集)の準備が不可欠です。

③ 専門分野のスキルを磨く

すべての建築をそつなくこなせるジェネラリストも重要ですが、特定の分野で「この人にしかできない」という高い専門性を身につけることで、自身の市場価値を高め、年収アップにつなげることができます。

- BIM/CIM: 3次元モデルで建築情報を一元管理するBIM(Building Information Modeling)のスキルは、建設業界のDX化に伴い、需要が急速に高まっています。BIMを使いこなし、プロジェクトを推進できる人材は、どの企業からも引く手あまたです。

- 省エネ・環境建築: ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、長期優良住宅など、環境性能の高い建築物の設計スキルは、社会的な要請の高まりとともに価値を増しています。

- リノベーション・コンバージョン: 新築だけでなく、既存の建物を改修・再生するリノベーションや、用途変更を伴うコンバージョン(用途転換)の市場も拡大しています。古い建物の構造や法規に精通した専門家は、今後ますます重要になります。

- 構造設計・設備設計: 意匠設計だけでなく、構造や設備の専門性を極めることも高収入への道です。特に複雑な構造計算をこなせる構造設計のスペシャリストは、非常に希少価値が高い存在です。

こうした専門スキルを証明するために、建築設備士や構造設計一級建築士といった関連資格を取得することも有効です。

④ 語学力やマネジメント能力を身につける

設計スキルに加えて、+αの付加価値となるスキルを身につけることで、活躍の場を広げ、年収を向上させることができます。

- 語学力(特に英語): 英語力があれば、海外プロジェクトに参加したり、外資系企業で働いたりと、キャリアの選択肢がグローバルに広がります。日本の優れた建築技術は海外でも高く評価されており、国際舞台で活躍できる建築士の需要は少なくありません。

- マネジメント能力: プロジェクト全体を俯瞰し、予算、品質、工程、安全を管理するプロジェクトマネジメント能力は、大規模案件のリーダーや管理職に昇進するために不可欠なスキルです。多くの関係者をまとめ上げ、プロジェクトを成功に導く能力は、どの企業でも高く評価されます。

これらのスキルは、設計業務だけでは身につきにくいため、研修に参加したり、意識的に関連業務に携わったりする努力が必要です。

⑤ 独立開業を目指す

ハイリスク・ハイリターンな選択肢ですが、成功すれば最も大きく年収を上げられる可能性を秘めているのが独立開業です。会社員としての収入に上限を感じ、自分の力でどこまでできるか試したいという強い意志があるなら、挑戦する価値は十分にあります。

ただし、成功のためには周到な準備が不可欠です。

- 十分な実務経験: 最低でも10年程度は第一線で働き、設計から工事監理までの一連の流れを一人で完結できるスキルを身につける。

- 人脈の構築: 独立後に仕事を依頼してくれる可能性のあるクライアントや、協力してくれる構造・設備の設計者、施工会社など、幅広い人脈を築いておく。

- 資金の準備: 事務所設立費用や、独立後しばらく仕事がなくても生活できるだけの運転資金・生活資金を貯めておく。

- 経営知識の習得: 設計スキルだけでなく、会計、税務、マーケティングといった経営に関する知識も学んでおく。

独立はゴールではなく、新たなスタートです。厳しい道のりですが、それを乗り越えた先には、会社員では得られない大きな達成感と報酬が待っているでしょう。

建築士の将来性

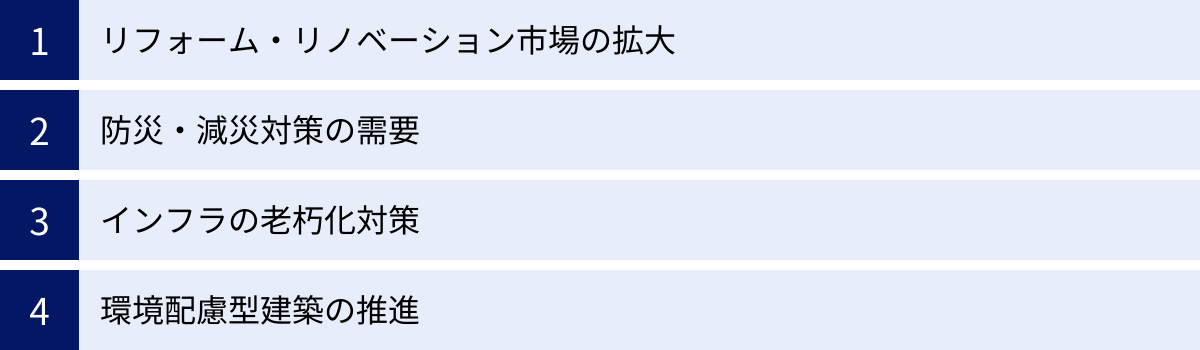

AI技術の進化や社会構造の変化は、建築士という職業にどのような影響を与えるのでしょうか。新築住宅の着工戸数が減少傾向にあるといったニュースを聞くと、将来性に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、建築士の役割がなくなることはなく、むしろその重要性は増していくと考えられます。

建築士の需要と今後の見通し

日本の人口減少に伴い、新築住宅の需要が長期的に減少していくことは避けられないでしょう。しかし、その一方で、建築士が活躍できるフィールドは多様化・高度化しています。

- リフォーム・リノベーション市場の拡大:

新築が減る一方で、既存の住宅やビルを現代のライフスタイルやニーズに合わせて改修する「ストック活用」の市場は大きく成長しています。耐震補強や断熱性能の向上、間取りの変更など、専門的な知識を持つ建築士の役割は非常に重要です。 - 防災・減災対策の需要:

地震や豪雨などの自然災害が頻発する日本では、建物の安全性を確保する防災・減災対策が喫緊の課題です。既存建築物の耐震診断・補強や、災害に強い街づくりなど、建築士の専門知識が社会の安全に直結します。 - インフラの老朽化対策:

高度経済成長期に建設された多くの公共施設やインフラ(橋、トンネルなど)が耐用年数を迎え、その維持管理・更新が大きな社会問題となっています。これらの点検、診断、改修計画においても、建築士の活躍が期待されます。 - 環境配慮型建築の推進:

脱炭素社会の実現に向けて、エネルギー消費を抑えるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)といった環境配慮型建築への関心は世界的に高まっています。こうした高性能な建物を設計できる建築士は、今後ますます求められるでしょう。

このように、「新しく建てる」仕事から、「今あるものを活かす・直す・賢く使う」仕事へと、建築士の活躍の場はシフトしています。社会が抱える課題が複雑化するほど、それを解決するための専門家である建築士の需要は、決してなくならないのです。

AI時代に求められる建築士のスキル

近年、目覚ましい進化を遂げるAI(人工知能)は、建築業界にも大きな変化をもたらすと予測されています。AIによって、建築士の仕事はどのように変わるのでしょうか。

AIが得意とすること:

AIは、膨大なデータを基に、最適なパターンを高速で処理することを得意とします。建築分野では、以下のような業務がAIによって代替・効率化される可能性があります。

- 単純な図面作成(トレース作業など)

- 建築法規のチェック

- 構造計算や日照シミュレーションの一部

- 過去の事例に基づいた間取りパターンの提案

これらの定型的な作業をAIに任せることで、建築士はより創造的な業務に時間を割けるようになります。

AIにはできない、人間にしかできないこと:

一方で、AIにはできない、あるいは不得意な領域も明確に存在します。これからの時代、建築士にはこうした人間ならではのスキルがより一層求められるようになります。

- コミュニケーション能力: クライアントとの対話の中から、言葉にならない想いや潜在的なニーズを汲み取り、共感し、信頼関係を築くこと。

- 創造性(クリエイティビティ): ゼロから新たなコンセプトを生み出し、人々を感動させるような空間や、社会に新しい価値を提案する建築を構想すること。

- 倫理的な判断と社会的責任: 公共の利益や安全性、環境への影響などを考慮し、専門家として倫理に基づいた意思決定を下すこと。

- 複雑な問題解決とプロジェクトマネジメント: 設計者、施工者、クライアントなど、立場の異なる多くの関係者の意見を調整し、予期せぬトラブルに対応しながらプロジェクト全体をゴールに導くこと。

結論として、AIは建築士の仕事を奪うのではなく、強力な「パートナー」になると考えられます。AIを単なる脅威と捉えるのではなく、その能力を最大限に活用し、自らは人間にしかできない創造的・対話的な仕事に集中する。そうした姿勢を持つ建築士が、AI時代においても輝き続け、高い価値を発揮していくことになるでしょう。

まとめ

本記事では、建築士の年収をテーマに、仕事内容や資格の違い、勤務先別の収入差、年収を上げるための具体的な方法、そして将来性まで、幅広く掘り下げてきました。

改めて要点をまとめると、以下のようになります。

- 建築士の仕事は「意匠」「構造」「設備」の3分野から成り、これらが連携して一つの建築物を創り上げる。

- 資格には「一級」「二級」「木造」があり、扱える建物の規模に違いがある。特に一級建築士は、年収・キャリアの両面で大きなアドバンテージとなる。

- 企業に勤務する建築士の平均年収は約620万円と、日本全体の平均より高い水準にある。ただし、年代、企業規模、性別によって差が見られる。

- 年収は勤務先によって大きく異なり、一般的に「不動産デベロッパー > ゼネコン > 大手設計事務所・ハウスメーカー > 中小設計事務所」という傾向がある。

- 独立開業すれば年収の上限はなくなるが、成功するためには設計スキルに加えて営業力や経営能力が不可欠。

- 「労働時間が長い」「景気に左右される」といった理由で年収が低いと感じられる側面もあるが、「一級建築士の取得」「給与水準の高い企業への転職」「専門性の向上」といった具体的なアクションによって、高収入を目指すことは十分に可能である。

- AIの台頭や新築需要の減少といった変化はあるものの、リノベーションや防災、環境対応など、建築士が活躍する新たなフィールドは広がっており、将来性は高い。

建築士は、人々の生活の基盤を創り、社会の資産となる建築物を後世に残す、非常にやりがいのある専門職です。その道のりは決して平坦ではなく、一人前になるまでには長い時間と努力を要します。しかし、確かなスキルと戦略的なキャリアプランがあれば、経済的な豊かさと専門家としての誇りの両方を手に入れることができる魅力的な職業です。

この記事が、建築士を目指す方、そして現役で活躍されている方々にとって、ご自身のキャリアと未来を考える上での一助となれば幸いです。