雨の日や花粉が飛ぶ季節でも、天候を気にせず洗濯物を乾かせる「浴室乾燥機」。共働き世帯や一人暮らしの方にとって、非常に便利な設備として人気を集めています。ボタンひとつで洗濯物を乾かせる手軽さは魅力的ですが、その一方で「電気代が高いのでは?」という不安を抱えている方も少なくないでしょう。

「1回使うと、いくらかかるのだろう?」

「毎日使いたいけど、月末の請求が怖い…」

「少しでも安く使う方法はないの?」

このような疑問や不安を解消するために、本記事では浴室乾燥機の電気代について徹底的に解説します。1時間あたりの料金目安から、種類や機能による違い、他の乾燥方法とのコスト比較、そして今日から実践できる具体的な節約術まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、浴室乾燥機の電気代に関する正しい知識が身につき、ご自身のライフスタイルに合った賢い使い方ができるようになります。電気代を気にすることなく、浴室乾燥機の利便性を最大限に活用するためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

浴室乾燥機の電気代は1時間あたりいくら?

まず最も気になるのが、浴室乾燥機を1時間使った場合の具体的な電気代です。ここでは、基本的な料金の目安と、ご家庭で簡単に計算できる方法を詳しく解説します。

1時間あたりの電気代の目安

浴室乾燥機の電気代は、その消費電力(W:ワット)と電気料金単価(円/kWh)によって決まります。一般的な電気ヒーター式の浴室乾燥機(衣類乾燥機能)の消費電力は、1200W〜1500W程度です。

電気料金単価は、契約している電力会社や料金プランによって異なりますが、ここでは公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める目安単価である「31円/kWh(税込)」を基準に計算してみましょう。(参照:公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会)

計算式は以下の通りです。

消費電力(kW) × 使用時間(h) × 電気料金単価(円/kWh) = 電気代(円)

この式に当てはめて、1時間あたりの電気代を計算します。

※消費電力の単位「W」を「kW」に変換するために、1000で割ります。(1200W = 1.2kW)

- 消費電力が1250Wの機種の場合

1.25kW × 1時間 × 31円/kWh = 38.75円

したがって、浴室乾燥機を1時間使用した場合の電気代の目安は、おおよそ37円〜47円程度となります。もちろん、これはあくまで一般的な目安です。お使いの機種の性能や設定温度、浴室の広さ、洗濯物の量などによって実際の電気代は変動します。

1ヶ月あたりの電気代の目安

次に、1ヶ月単位でどのくらいの電気代になるのかをシミュレーションしてみましょう。使い方によって大きく変わるため、いくつかのパターンで計算します。(1時間あたりの電気代を、分かりやすく40円と仮定します)

| 使用頻度 | 1日あたりの使用時間 | 1ヶ月(30日)の電気代の目安 |

|---|---|---|

| 毎日使う場合 | 3時間 | 40円 × 3時間 × 30日 = 3,600円 |

| 2日に1回使う場合 | 3時間 | 40円 × 3時間 × 15日 = 1,800円 |

| 週に2回使う場合 | 3時間 | 40円 × 3時間 × 8日 = 960円 |

| 毎日使う場合 | 4時間 | 40円 × 4時間 × 30日 = 4,800円 |

| 2日に1回使う場合 | 4時間 | 40円 × 4時間 × 15日 = 2,400円 |

このように、使用頻度や時間によって月々の負担は大きく変わります。例えば、梅雨の時期だけ毎日使い、他の季節は週末だけ使うといったように、ライフスタイルに合わせて利用することで、年間のコストを調整できます。

毎日3時間使うと月々3,600円と聞くと、少し高く感じるかもしれません。しかし、後述する節約術を実践することで、この金額をさらに抑えることが可能です。また、天候を気にせずに洗濯できる利便性や、部屋干しのストレスから解放されるメリットを考慮すると、一概に「高い」とは言えない側面もあります。大切なのは、ご自身の家庭にとって、そのコストがメリットに見合っているかどうかを判断することです。

浴室乾燥機の電気代の計算方法

目安の金額だけでなく、ご自宅の浴室乾燥機でかかる正確な電気代を知りたい方も多いでしょう。以下の3つのステップで、誰でも簡単に計算できます。

ステップ1:消費電力を確認する

まず、お使いの浴室乾燥機の消費電力(W)を調べます。確認方法は主に2つあります。

- 取扱説明書を見る: 仕様やスペックが記載されているページに、機能ごとの消費電力が書かれています。

- 本体のシールを確認する: 本体側面や操作パネル付近に貼られている銘板シールに、型番や定格消費電力が記載されています。

「乾燥」「暖房」「換気」など、機能ごとに消費電力が異なるため、最も知りたい「乾燥」機能の数値を確認しましょう。もし見つからない場合は、本体に記載されている「型番」をインターネットで検索すると、メーカーの公式サイトなどで仕様を確認できる場合があります。

ステップ2:電気料金単価を確認する

次に、ご自身が契約している電力会社の電気料金単価(円/kWh)を確認します。これは、毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や、電力会社の会員向けウェブサイトで確認できます。

注意点として、電気料金プランによっては、時間帯によって単価が異なる場合があります。例えば、「深夜電力プラン」を契約している場合、夜間の単価は安く、昼間の単価は高めに設定されています。ご自身が浴室乾燥機をよく使う時間帯の単価を把握しておくことが重要です。

ステップ3:実際に計算してみる

消費電力と電気料金単価がわかったら、いよいよ計算です。先ほどの計算式をもう一度見てみましょう。

消費電力(kW) × 使用時間(h) × 電気料金単価(円/kWh) = 電気代(円)

【具体例】

- 消費電力:1230W

- 電気料金単価:30円/kWh

- 使用時間:3時間30分(3.5時間)

- 消費電力をkWに変換する

1230W ÷ 1000 = 1.23kW - 計算式に当てはめる

1.23kW × 3.5時間 × 30円/kWh = 129.15円

この場合、1回の使用でかかる電気代は約129円となります。この計算方法を覚えておけば、乾燥時間を1時間短縮したらどれだけ節約できるか、新しい省エネ機種に買い替えたらどれだけ安くなるかなどを具体的にシミュレーションできます。ぜひ一度、ご自宅の浴室乾燥機の電気代を計算してみてはいかがでしょうか。

浴室乾燥機の種類と電気代の違い

浴室乾燥機には、熱源の違いによって大きく分けて「電気式」と「ガス温水式」の2種類があります。さらに電気式の中にも方式の違いがあり、それぞれ特徴やランニングコストが異なります。ここでは、それぞれの仕組みと電気代の違いについて詳しく見ていきましょう。

電気式(ヒーター式・ヒートポンプ式)

電気を熱源として温風を作り出すタイプで、現在の主流となっています。設置が比較的簡単なため、新築だけでなくリフォームや後付けでも導入しやすいのが特徴です。この電気式は、さらに「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」に分類されます。

ヒーター式

ヒーター式は、ドライヤーのように電熱線ヒーターで直接空気を加熱し、その温風で洗濯物を乾かす、最もスタンダードな方式です。

- 仕組みと特徴

構造がシンプルであるため、製品本体の価格が比較的安いという大きなメリットがあります。また、パワフルな温風で一気に加熱するため、冬場でも安定した乾燥能力を発揮します。暖房機能としても強力で、寒い日のヒートショック対策にも有効です。 - 電気代

最大のデメリットは、消費電力が大きいことです。前述の通り、乾燥機能の消費電力は1200W〜1500Wが一般的で、ランニングコストは高くなる傾向にあります。短時間でパワフルに乾かす分、電気を多く使用すると覚えておくとよいでしょう。初期費用を抑えたい方や、たまにしか使わない方に向いている方式と言えます。

ヒートポンプ式

ヒートポンプ式は、エアコンの除湿や暖房機能にも使われている技術を応用した方式です。空気中の熱エネルギーを効率的に集め、少ない電力で大きな熱を生み出します。

- 仕組みと特徴

ヒートポンプユニットが、湿った空気から熱を回収し、その熱を再利用して乾いた温風を作り出します。ヒーター式のように直接電気で熱を作るわけではないため、圧倒的に消費電力が少なく、高い省エネ性能を誇るのが最大のメリットです。 - 電気代

消費電力は600W〜900W程度と、ヒーター式の約半分から3分の1に抑えられます。そのため、ランニングコストを大幅に削減できるのが魅力です。毎日使うなど使用頻度が高い家庭ほど、その恩恵は大きくなります。

一方で、デメリットとしては、構造が複雑になるため製品本体の価格が高価になる点が挙げられます。また、ヒーター式に比べると温風の温度がやや低めなため、外気温が低い冬場などは乾燥に少し時間がかかる場合があります。

| 方式 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ヒーター式 | ・本体価格が安い ・パワフルで早く乾く ・暖房機能も強力 |

・電気代が高い ・消費電力が大きい |

・初期費用を抑えたい人 ・使用頻度が低い人 ・寒い地域に住んでいる人 |

| ヒートポンプ式 | ・電気代が非常に安い ・省エネ性能が高い |

・本体価格が高い ・冬場は乾燥に時間がかかる場合がある |

・ランニングコストを重視する人 ・ほぼ毎日使う人 ・環境への配慮をしたい人 |

ガス温水式

ガス温水式は、電気ではなくガスを主な熱源とする浴室乾燥機です。ガス給湯器で沸かしたお湯を浴室の熱交換器に循環させ、そこで温められた空気をファンで送風して衣類を乾かします。

- 仕組みと特徴

最大のメリットは、その圧倒的なパワーと乾燥時間の短さです。ガスの強力な熱源を利用するため、電気式に比べて非常に短時間で洗濯物を乾かすことができます。例えば、電気式で3〜4時間かかる量の洗濯物が、ガス温水式なら1〜2時間程度で完了することもあります。立ち上がりも早く、スイッチを入れてすぐにパワフルな温風が出るため、冬場の暖房機能としても非常に快適です。 - 光熱費(電気代+ガス代)

運転には電気も使用しますが(ファンの駆動など)、主な熱源はガスなので、電気代自体は比較的安価です。しかし、当然ながらガス代がかかります。トータルの光熱費で比較すると、一般的に電気ヒーター式よりは安く、電気ヒートポンプ式と同等か、使い方によっては少し高くなることが多いです。

ただし、ガス会社によっては、ガス温水式暖房乾燥機を使用している家庭向けのお得な料金プランが用意されている場合があります。こうしたプランを適用できれば、ランニングコストを大幅に抑えることも可能です。 - 設置について

デメリットとしては、設置のハードルが高い点が挙げられます。熱源機であるガス給湯器との連携が必要なため、大掛かりな工事が伴い、初期費用(本体価格+工事費)は電気式よりも高額になるのが一般的です。そのため、戸建ての新築時や、給湯器交換を伴う大規模なリフォームの際に導入を検討するケースが多くなります。

| 方式 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 電気式 (ヒーター/ヒートポンプ) |

・設置が比較的容易 ・オール電化住宅に対応 ・製品の選択肢が豊富 |

・ガス式に比べて乾燥時間が長め ・(ヒーター式は)光熱費が高め |

・集合住宅に住んでいる人 ・リフォームで手軽に導入したい人 ・オール電化住宅の人 |

| ガス温水式 | ・非常にパワフルで乾燥時間が短い ・立ち上がりが早く暖房も快適 ・ガス料金プランでコストを抑えられる可能性 |

・初期費用(本体+工事費)が高い ・設置工事が大掛かりになる ・ガス契約が必須 |

・戸建てに住んでいる人 ・洗濯物が多く、乾燥時間を短縮したい人 ・新築や大規模リフォームを検討中の人 |

このように、浴室乾燥機と一口に言っても、その種類によって初期費用やランニングコストは大きく異なります。ご自身の住環境、使用頻度、そして何を最も重視するか(初期費用 or ランニングコスト)を総合的に判断して、最適なタイプを選ぶことが重要です。

機能別の電気代の目安

最近の浴室乾燥機には、「乾燥」以外にも「暖房」「涼風」「換気」といった便利な機能が搭載されています。これらの機能を上手に使い分けることで、浴室をより快適な空間にできますが、それぞれの機能で消費電力は大きく異なります。ここでは、機能ごとの電気代の目安を解説します。

(計算は引き続き、電気料金単価31円/kWhを基準とします)

乾燥機能

衣類を乾かすためのメイン機能であり、最も電力を消費します。前述の通り、電気ヒーターを熱源とするため、消費電力は1200W〜1500Wと非常に大きくなります。

- 1時間あたりの電気代:約37.2円 〜 46.5円

機種によっては、「標準モード」のほかに、送風時間を長くしてヒーターの使用を抑える「節約モード」や「エコモード」が搭載されていることがあります。これらのモードを使えば、乾燥時間は長くなりますが、消費電力を抑えて電気代を節約できます。急いでいないときは、こうした省エネモードを積極的に活用するのがおすすめです。

暖房機能

冬場の寒い脱衣所や浴室を温め、入浴時のヒートショックを防ぐための機能です。ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす危険な現象で、特に高齢者にとっては注意が必要です。

暖房機能も、乾燥機能と同様に電気ヒーターを使用して空気を温めるため、消費電力は乾燥時とほぼ同じで、1200W〜1500Wと大きくなります。

- 1時間あたりの電気代:約37.2円 〜 46.5円

ただし、暖房機能は入浴前に15分〜30分程度、浴室を暖めるために使うのが一般的です。つけっぱなしにするわけではないため、1回あたりのコストはそこまで高くなりません。

- 15分間使用した場合:約9.3円 〜 11.6円

- 30分間使用した場合:約18.6円 〜 23.3円

1回あたり十数円のコストで、冬場の入浴を安全で快適なものにできると考えれば、非常に価値のある機能と言えるでしょう。

涼風機能

夏場の蒸し暑い浴室や、入浴後のほてった体を冷ますための機能です。エアコンのように冷たい風が出るわけではなく、ヒーターを使わずにファンだけを回して送風する、いわば「扇風機」のような機能です。

ヒーターを一切使わないため、消費電力は非常に小さく、30W〜50W程度です。

- 1時間あたりの電気代:約0.93円 〜 1.55円

1時間つけっぱなしにしても、わずか1円程度と非常に経済的です。夏の長風呂でのぼせそうな時や、お風呂上がりに涼みたい時に、電気代を気にせず気軽に使えます。この機能を活用することで、夏場のバスタイムの快適度が格段に向上します。

換気機能

入浴後の湿気を排出し、浴室のカビや結露の発生を抑制するための最も基本的な機能です。多くの製品で「標準(強)」と「弱」の切り替えができます。

これも涼風機能と同様に、ヒーターは使わずファンを回すだけなので、消費電力は小さめです。

- 消費電力(標準・強):20W〜40W程度

- 1時間あたりの電気代:約0.62円 〜 1.24円

入浴後に2〜3時間換気運転をしても、数円程度のコストしかかかりません。浴室を清潔に保ち、面倒なカビ掃除の手間を減らすためにも、入浴後は必ず換気機能を活用する習慣をつけましょう。なお、24時間換気機能については、後ほどの「よくある質問」で詳しく解説します。

| 機能 | 主な用途 | 消費電力の目安 | 1時間あたりの電気代の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 乾燥 | 衣類乾燥 | 1200W 〜 1500W | 約37.2円 〜 46.5円 | 最も電気代が高い。節約モードの活用がカギ。 |

| 暖房 | 冬場のヒートショック対策 | 1200W 〜 1500W | 約37.2円 〜 46.5円 | 短時間利用が基本。1回あたりは十数円。 |

| 涼風 | 夏場ののぼせ防止、湯上りの冷却 | 30W 〜 50W | 約0.93円 〜 1.55円 | 扇風機と同じ。電気代は非常に安い。 |

| 換気 | 湿気排出、カビ防止 | 20W 〜 40W | 約0.62円 〜 1.24円 | 電気代は格安。入浴後の習慣にしたい。 |

このように、「温める」機能(乾燥・暖房)は電気代が高く、「送風する」機能(涼風・換気)は電気代が安いと覚えておくと分かりやすいでしょう。目的応じて機能を賢く使い分けることが、浴室乾燥機を快適かつ経済的に利用する第一歩です。

他の衣類乾燥方法との料金比較

浴室乾燥機は便利ですが、そのランニングコストは他の乾燥方法と比べてどうなのでしょうか。ここでは、代表的な衣類乾燥方法と「1回あたりの乾燥コスト」を比較し、浴室乾燥機のコストパフォーマンスを客観的に評価します。

※比較の前提条件:洗濯物6kgを乾燥させる場合。電気料金単価は31円/kWh(税込)で計算。各機器の消費電力や乾燥時間は一般的なモデルの目安値です。

洗濯乾燥機(ドラム式)との比較

洗濯から乾燥までを1台で完結できるドラム式洗濯乾燥機は、浴室乾燥機と比較されることが多い家電です。これにも熱源の違いで「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」があります。

- ヒーター式洗濯乾燥機

浴室乾燥機と同様、ヒーターで高温の風を作り出して乾かします。- 1回あたりの消費電力量:約1800Wh(1.8kWh)

- 1回あたりの電気代:1.8kWh × 31円/kWh ≒ 約55.8円

- ヒートポンプ式洗濯乾燥機

効率の良いヒートポンプ技術で乾かすため、省エネ性能が非常に高いのが特徴です。- 1回あたりの消費電力量:約970Wh(0.97kWh)※省エネなモデルの場合

- 1回あたりの電気代:0.97kWh × 31円/kWh ≒ 約30.1円

これに対し、浴室乾燥機(電気ヒーター式)で3時間乾燥させたとすると、

- 1.25kW × 3h = 3.75kWh → 3.75kWh × 31円/kWh ≒ 約116.3円

比較すると、最も経済的なのはヒートポンプ式の洗濯乾燥機であり、浴室乾燥機の半分以下のコストで済むことがわかります。ただし、洗濯乾燥機は一度に乾燥できる容量が洗濯容量より少ない、乾燥中に次の洗濯ができない、シワになりやすいといったデメリットもあります。

衣類乾燥機との比較

洗濯機とは別に設置する、乾燥専用の機器です。電気式とガス式があります。

- 電気式衣類乾燥機

洗濯機の上に専用スタンドで設置するタイプが主流です。- 消費電力:約1200W、乾燥時間:約3時間と仮定

- 1回あたりの電気代:1.2kW × 3h × 31円/kWh ≒ 約111.6円

コスト的には、電気ヒーター式の浴室乾燥機とほぼ同等です。

- ガス式衣類乾燥機

パワフルなガスの力で、短時間でふんわり仕上げるのが特徴です。- 乾燥時間:約1時間と仮定

- ガス代+電気代で、1回あたりの光熱費:約60円〜80円程度(ガス料金プランによる)

ガス式は、浴室乾燥機(電気ヒーター式)よりもランニングコストが安く、乾燥時間も大幅に短縮できます。ただし、設置には排湿のための工事が必要で、導入ハードルは高めです。

除湿機・サーキュレーターとの比較

浴室や閉め切った部屋で、除湿機とサーキュレーター(または扇風機)を併用して衣類を乾かす方法です。

- 除湿機(コンプレッサー式)+サーキュレーター

- 合計の消費電力:約250W(除湿機220W+サーキュレーター30W)

- 乾燥時間:約8時間と仮定(季節や湿度による)

- 1回あたりの電気代:0.25kW × 8h × 31円/kWh = 約62円

浴室乾燥機(電気ヒーター式)に比べて、電気代は約半分に抑えられます。ただし、乾燥に時間がかかること、除湿機やサーキュレーターを設置・片付けする手間がかかることがデメリットです。

部屋干し(自然乾燥)との比較

電気を使わずに、室内で自然に乾かす方法です。

- 1回あたりの電気代:0円

コスト面では最強ですが、ご存知の通り多くのデメリットが伴います。

- 乾くまでに非常に時間がかかる(特に冬場や梅雨時)

- 生乾き臭(雑菌の繁殖)が発生しやすい

- 部屋の湿度が上がり、カビや結露の原因になる

- 洗濯物が視界に入り、生活感が出る

| 乾燥方法 | 1回あたりのコスト(目安) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 浴室乾燥機(電気ヒーター式) | 約116円 | ・天候に左右されない ・カビ対策になる |

・ランニングコストが高い |

| 洗濯乾燥機(ヒートポンプ式) | 約30円 | ・ランニングコストが最安 ・洗濯から乾燥まで全自動 |

・本体価格が高い ・乾燥容量が少ない |

| ガス式衣類乾燥機 | 約70円 | ・乾燥時間が非常に短い ・仕上がりが良い |

・初期費用、設置工事費が高い |

| 除湿機+サーキュレーター | 約62円 | ・コストが比較的安い ・機器を他の用途にも使える |

・乾燥に時間がかかる ・設置、片付けの手間がかかる |

| 部屋干し(自然乾燥) | 0円 | ・コストがかからない | ・時間がかかる、臭い、カビなど問題が多い |

結論として、浴室乾燥機(特に電気ヒーター式)のランニングコストは、他の機械乾燥の方法と比較して高めであると言えます。しかし、そのコストには「浴室のカビ防止」「部屋干しのストレス解消」「設置の手軽さ(洗濯乾燥機やガス乾燥機に比べ)」といった付加価値も含まれています。これらのメリットにどれだけ価値を感じるかが、浴室乾燥機を選ぶ上での重要な判断基準となるでしょう。

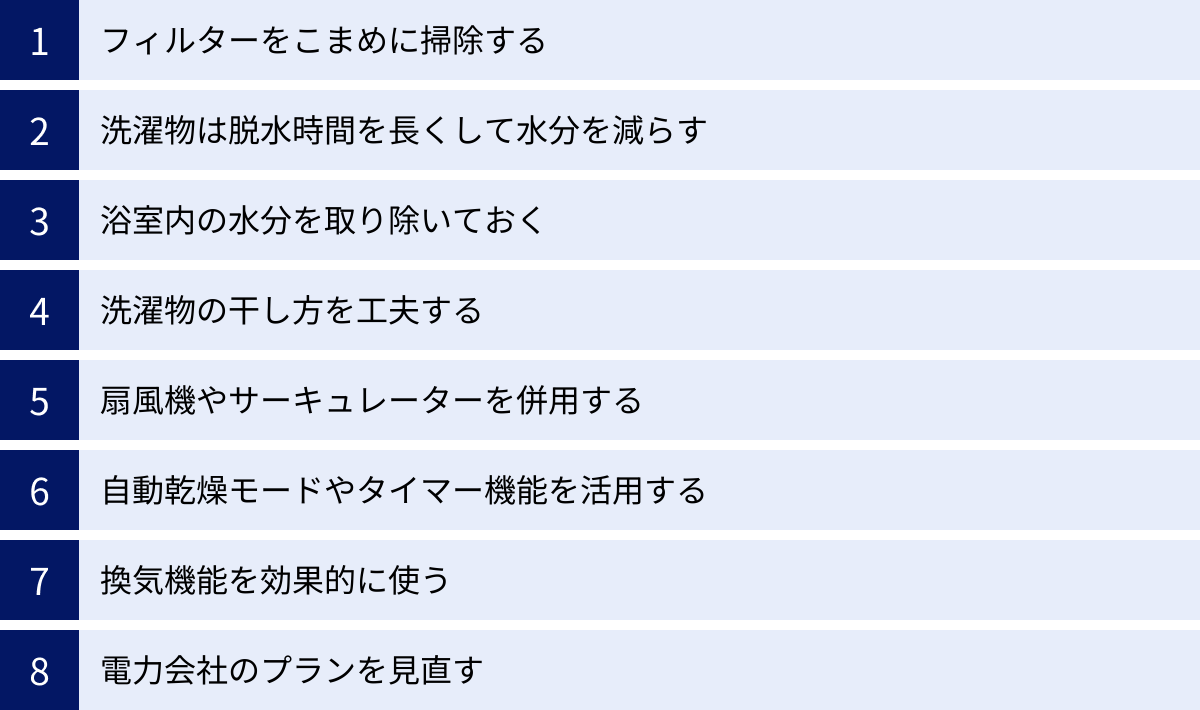

浴室乾燥機の電気代を節約する8つの方法

浴室乾燥機の電気代は比較的高めですが、使い方を少し工夫するだけで、そのコストを大幅に削減することが可能です。ここでは、今日からすぐに実践できる8つの効果的な節約術をご紹介します。

① フィルターをこまめに掃除する

最も簡単で、かつ効果の高い節約術がフィルターの定期的な掃除です。

- なぜ効果があるのか?

浴室乾燥機は、浴室内の空気を取り込み、温めてから吹き出すことで衣類を乾かします。この空気の取り込み口には、ホコリや髪の毛などをキャッチするためのフィルターが設置されています。このフィルターが目詰まりすると、空気の循環効率が著しく低下します。その結果、温風の風量が弱まり、乾燥に余計な時間がかかってしまい、無駄な電気代が発生するのです。 - 実践方法

掃除の頻度は、使用頻度にもよりますが2週間〜1ヶ月に1回が目安です。フィルターを取り外し、表面に付着したホコリを掃除機で吸い取ります。汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯で洗い、完全に乾かしてから元に戻しましょう。掃除方法は機種によって異なるため、必ず取扱説明書を確認してください。

② 洗濯物は脱水時間を長くして水分を減らす

乾燥時間を短縮するための根本的な対策は、衣類が含んでいる水分量をあらかじめ減らしておくことです。

- なぜ効果があるのか?

当然ながら、衣類の水分が少なければ少ないほど、乾燥にかかる時間は短くなります。そして、洗濯機の脱水機能(モーターを回す)と、浴室乾燥機の乾燥機能(ヒーターで熱を作る)とでは、消費電力に何十倍もの差があります。つまり、電気代の安い脱水機能で限界まで水分を飛ばしておくのが、最も効率的なのです。 - 実践方法

洗濯機の脱水時間を、普段より少し長めに設定しましょう。例えば、5分のところを8分にするだけでも効果があります。また、厚手のものが多い場合は「2度脱水」するのも有効です。ただし、デリケートな衣類やシワになりやすい素材は、長時間の脱水で生地が傷む可能性があるので注意が必要です。

③ 浴室内の水分を取り除いておく

浴室乾燥機は、衣類だけでなく「浴室全体」を乾燥させます。そのため、浴室内に余計な水分があると、その分だけ無駄なエネルギーが使われてしまいます。

- なぜ効果があるのか?

浴槽にお湯が張られたままだったり、壁や床がびしょ濡れの状態だったりすると、浴室乾燥機はその水分も一緒に蒸発させようとします。これでは、本来衣類乾燥に使うべきエネルギーが分散してしまい、乾燥効率が悪化。結果として乾燥時間が長引き、電気代が余計にかかります。 - 実践方法

- 浴槽のフタは必ず閉める(お湯が残っている場合は特に必須)

- 入浴後であれば、スクイージーやタオルで壁や床の水滴を軽く拭き取っておく

このひと手間だけで、乾燥効率は大きく改善されます。

④ 洗濯物の干し方を工夫する

同じ量の洗濯物でも、干し方次第で乾くスピードは全く違います。空気の通り道を作ることが最大のポイントです。

- なぜ効果があるのか?

温風が洗濯物全体にムラなく当たることで、効率的に水分を蒸発させることができます。洗濯物同士がくっついていたり、密集していたりすると、風が通らずにその部分だけがいつまでも乾かないという事態に陥ります。 - 実践方法

- 間隔をあける: 洗濯物同士の間隔は、こぶし一つ分(10cm程度)以上あけましょう。

- アーチ干し: 物干し竿の両端に長い衣類(ズボン、バスタオルなど)、中央に短い衣類(下着、靴下など)を干します。こうすると、空気の流れがスムーズになります。

- 厚手のものと薄手のものを交互に: これも風の通り道を作るのに有効です。

- 乾きにくいものは吹き出し口の近くへ: パーカーのフード部分やジーンズの腰回りなど、乾きにくい部分は温風の吹き出し口の真下やその近くに配置しましょう。

⑤ 扇風機やサーキュレーターを併用する

さらなる乾燥効率アップを目指すなら、外部の機器を併用するのも非常に効果的です。

- なぜ効果があるのか?

浴室乾燥機だけだと、温風が届きにくい場所ができてしまい、浴室内に温度や湿度のムラが発生しがちです。そこでサーキュレーターや扇風機を使い、浴室内の空気を強制的に循環させることで、このムラを解消します。温かく乾いた空気が洗濯物の隅々まで行き渡り、乾燥を強力にアシストします。 - 実践方法

洗濯物の下から、対角線上に向かって風を送るようにサーキュレーターを設置します。これにより、浴室乾燥機の設定時間を短くしても十分に乾くようになり、結果的にトータルの電気代を削減できます。サーキュレーターの消費電力は1時間あたり1円程度なので、十分にお釣りがきます。

⑥ 自動乾燥モードやタイマー機能を活用する

多くの浴室乾燥機に搭載されている便利な機能を使いこなすことも、無駄な運転を防ぐ上で重要です。

- 自動乾燥モード: 湿度センサーなどが衣類の乾き具合を検知し、乾燥が完了したら自動で運転を停止してくれる機能です。「とりあえず3時間」といった設定ではなく、このモードに任せることで、必要最小限の時間で運転を終えることができ、電気代の節約に直結します。

- タイマー機能: 自動モードがない機種でも、タイマーは必ず付いています。あらかじめ「この量なら2時間半で乾く」といった目安を把握しておき、毎回タイマーを設定する習慣をつけましょう。うっかり消し忘れて長時間運転してしまう、という最悪の事態を防げます。

⑦ 換気機能を効果的に使う

乾燥運転終了後、すぐに扉を開けていませんか?その前に「換気」をプラスすることで、仕上がりとカビ防止効果を高められます。

- なぜ効果があるのか?

乾燥運転直後は、衣類や浴室内にまだ熱気と湿気がわずかに残っています。この状態で放置すると、せっかく乾いた衣類が湿気を吸ってしまったり、浴室の温度が下がる過程で結露が発生したりすることがあります。

そこで、乾燥後に30分〜1時間ほど「換気」運転を行うのです。換気機能の電気代は1時間あたり約1円と格安です。このわずかなコストで、残った湿気を完全に排出し、衣類をよりカラッと仕上げ、浴室のカビを徹底的に防ぐことができます。

⑧ 電力会社のプランを見直す

根本的な対策として、電気の契約そのものを見直すという方法もあります。

- なぜ効果があるのか?

電力会社によっては、夜間の電気料金単価が安くなるプラン(夜間電力プラン、深夜電力プランなど)を提供しています。もし、ご自身のライフスタイルが夜型で、洗濯や乾燥を夜間に行うことが多いのであれば、こうしたプランに変更することで、同じ時間だけ浴室乾燥機を使っても電気代を大幅に節約できる可能性があります。 - 実践方法

現在契約している電力会社のウェブサイトで、料金プランの一覧を確認してみましょう。ご自身の家庭の電気使用パターン(どの時間帯に最も電気を使っているか)を検針票やウェブサイトで分析し、最適なプランはどれかシミュレーションしてみることをお勧めします。

これらの節約術は、一つひとつは小さな工夫かもしれませんが、組み合わせることで大きな効果を発揮します。無理なく続けられるものから、ぜひ試してみてください。

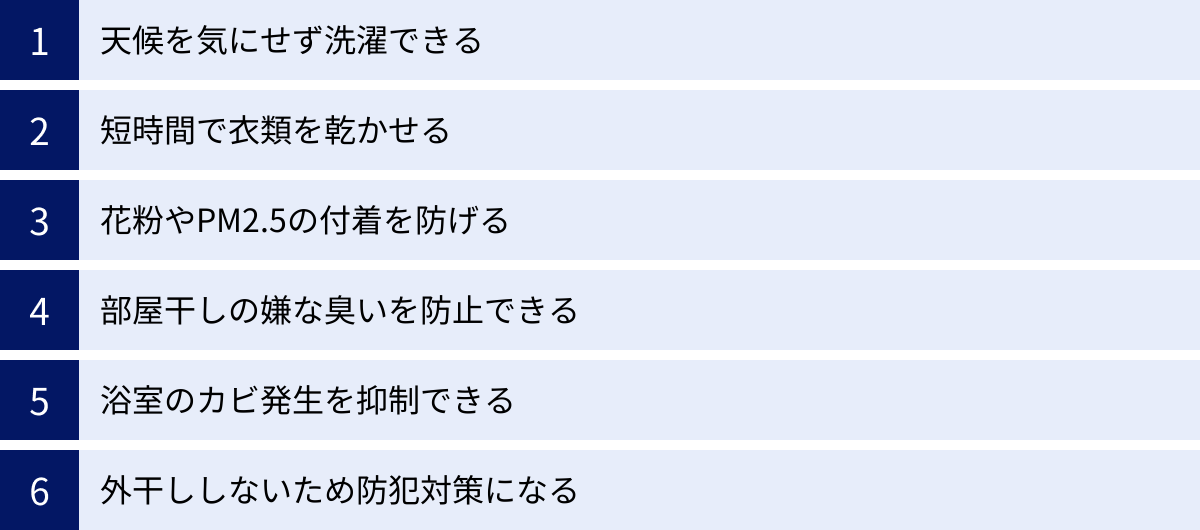

浴室乾燥機を使うメリット

電気代がかかるという側面はありますが、それを補って余りあるほど、浴室乾燥機には多くのメリットが存在します。ここでは、日々の暮らしを豊かにする6つの大きな利点をご紹介します。

天候を気にせず洗濯できる

これが浴室乾燥機の最大のメリットと言えるでしょう。梅雨の長雨、秋の台風シーズン、突然のゲリラ豪雨、雪の日など、一年を通してどんな天気の日でも、洗濯物を乾かすことができます。

外干しの場合、「今日は雨が降るかもしれないから洗濯はやめておこう」「干してきたけど、急な雨で濡れてしまった」といった天候に左右されるストレスがつきものです。浴室乾燥機があれば、そのような心配は一切無用です。自分の好きなタイミングで洗濯し、確実に乾かすことができるため、洗濯の計画が立てやすくなります。これは、仕事や育児で忙しい日々を送る方にとって、計り知れないほどの時間的・精神的な余裕を生み出します。

短時間で衣類を乾かせる

部屋干しや曇りの日の外干しでは、洗濯物が乾くまでに半日以上、時には丸一日かかってしまうこともあります。しかし、浴室乾燥機を使えば、温風で強制的に水分を蒸発させるため、わずか数時間で完全に乾かすことができます。

特に、お子様の体操服やユニフォームが急に必要になった時、翌日に着ていきたいお気に入りの服がある時など、「今すぐ乾かしたい」というニーズに確実に応えてくれます。また、洗濯物が乾くまでの時間が短いということは、次の洗濯に取り掛かるまでのサイクルも早くなるため、洗濯物が多いご家庭でも効率的に家事をこなせます。

花粉やPM2.5の付着を防げる

春のスギやヒノキの花粉、中国大陸から飛来するPM2.5や黄砂、車の排気ガスなど、屋外の空気には目に見えない様々な浮遊物が含まれています。外干しをすると、これらのアレルギー物質や有害物質が洗濯物に付着してしまい、家の中に持ち込んでしまうことになります。

浴室乾燥機は、密閉された浴室空間で衣類を乾かすため、こうした外部からの汚染物質が付着する心配が一切ありません。これは、花粉症などのアレルギー体質の方や、気管支がデリケートな小さなお子様、ご高齢の方がいるご家庭にとって、非常に大きな安心材料となります。健康を守るという観点からも、浴室乾燥は非常に有効な手段なのです。

部屋干しの嫌な臭いを防止できる

部屋干しした洗濯物から発生する、あのモワッとした不快な「生乾き臭」。この臭いの原因は、洗濯で落としきれなかった「モラクセラ菌」などの雑菌が、水分を含んだ衣類の上で繁殖する際に排出するフンによるものです。菌は、水分と適度な温度がある環境で時間をかけて増殖します。

浴室乾燥機は、高温の温風で一気に水分を飛ばすため、菌が繁殖する時間を与えません。雑菌の活動が活発になる前に素早く乾かしきることで、生乾き臭の発生を根本から防ぐことができます。洗剤や柔軟剤の香りも引き立ち、いつでも清潔で心地よい仕上がりになります。

浴室のカビ発生を抑制できる

浴室は、家の中で最も湿度が高く、カビが発生しやすい場所です。入浴後の浴室をそのままにしておくと、壁や天井、床の目地などに黒カビやピンク汚れ(ロドトルラ)がすぐに発生してしまいます。

浴室乾燥機は、衣類乾燥だけでなく、入浴後の浴室全体をカラッと乾燥させるという重要な役割も担っています。使用後に換気や乾燥運転を行うことで、カビの栄養源となる水分をなくし、カビの発生しにくい環境を維持できます。これにより、面倒で時間のかかるカビ取り掃除の頻度を劇的に減らすことができます。清潔な浴室を保つことは、日々の掃除の手間を省くだけでなく、衛生的な入浴環境を維持するためにも非常に重要です。

外干ししないため防犯対策になる

意外と見落とされがちなメリットが、防犯上の効果です。ベランダや庭に洗濯物を干していると、その種類や量から「この家は女性の一人暮らしだな」「日中は留守にしていることが多いな」といったように、家族構成や生活パターンを外部から推測されてしまうリスクがあります。

特に女性用の下着は、下着泥棒のターゲットになる危険性もゼロではありません。浴室乾燥機を使い、洗濯物を一切外に干さないライフスタイルを徹底することで、こうしたプライバシーに関わる情報を外部に晒すことがなくなり、空き巣やストーカーなどの犯罪リスクを低減する効果が期待できます。安心して暮らすための、有効な防犯対策の一つと言えるでしょう。

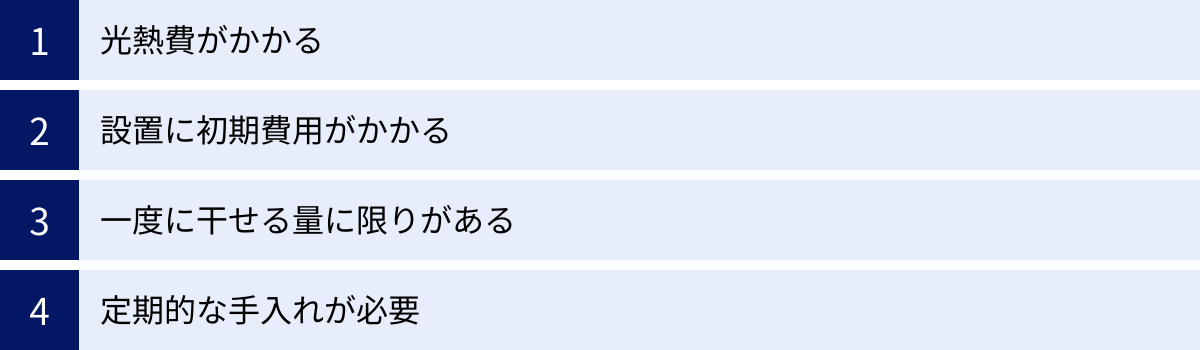

浴室乾燥機を使うデメリット

多くのメリットがある一方で、浴室乾燥機にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。導入を検討する際には、これらの点も十分に理解しておくことが大切です。

光熱費がかかる

本記事で繰り返し解説してきた通り、浴室乾燥機は運転時に光熱費(主に電気代)がかかります。特に、最も一般的な電気ヒーター式の機種は消費電力が大きく、他の乾燥方法と比較してもランニングコストは高くなる傾向にあります。

毎日長時間使用すると、月々の電気代が数千円単位で増加することになります。このコストを許容できるかどうかは、個々の家庭の経済状況や、浴室乾燥機の利便性にどれだけの価値を見出すかによって判断が分かれるでしょう。ただし、前述の節約術を実践することで、この負担をある程度軽減することは可能です。

設置に初期費用がかかる

浴室乾燥機が備え付けられていない住宅に後から導入する場合、本体価格に加えて設置工事費が必要になります。この初期費用は決して安くはありません。

- 電気式の場合:

比較的工事は簡単ですが、天井の開口やダクトの接続、電源の配線などが必要になります。特に、安全のために分電盤から専用の電気回路を引く必要があるケースが多く、その場合は工事費も高くなります。本体と工事費を合わせて、十数万円から二十数万円程度かかるのが一般的です。 - ガス温水式の場合:

熱源機となるガス給湯器との接続工事が必要になるため、電気式よりも工事が複雑で大掛かりになります。そのため、初期費用も数十万円と高額になる傾向があります。

このように、導入にはまとまった費用がかかるため、新築時のオプションとして追加したり、浴室全体のリフォームを行うタイミングで同時に設置したりするのが、最もコスト効率の良い選択と言えます。

一度に干せる量に限りがある

浴室乾燥機で一度に乾かせる洗濯物の量は、浴室の広さと、設置されている物干し竿の耐荷重によって決まります。一般的なユニットバスの場合、物干し竿は1〜2本で、耐荷重は合計で10kg〜15kg程度であることが多いです。

家族の人数が多かったり、シーツやタオルケットなどの大物をまとめて洗ったりした場合、すべての洗濯物を一度に干しきれない可能性があります。また、乾燥効率を考えると、無理に詰め込んで干すのは逆効果です。洗濯物同士の間隔を確保できないと、乾くのに余計な時間がかかり、かえって電気代が高くつくという悪循環に陥ってしまいます。洗濯物の量が多いご家庭では、洗濯を2回に分けるなどの工夫が必要になる場合があります。

定期的な手入れが必要

快適かつ安全に使い続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。最も重要なのがフィルターの掃除です。

節約術の項でも触れた通り、フィルターがホコリで目詰まりすると、乾燥効率の低下や電気代の増加に直結します。それだけでなく、汚れを放置すると、ホコリが湿気を含んでカビの温床となり、運転時にカビ臭い風が出てくる原因にもなりかねません。最悪の場合、ホコリがモーターに過剰な負荷をかけ、故障や火災のリスクを高めることもあります。

フィルター掃除は、最低でも月に1回は行うべき重要な作業です。また、数年に一度は、専門の業者に依頼して、自分では掃除できない本体内部のファンや熱交換器の分解クリーニングを行うことが、性能を維持し長く使い続けるためには理想的です。こうした手入れの手間や費用も、デメリットの一つとして認識しておく必要があります。

浴室乾燥機の電気代に関するよくある質問

最後に、浴室乾燥機の電気代に関して、多くの方が抱きがちな疑問にQ&A形式でお答えします。

24時間換気機能の電気代はどのくらい?

Q. 浴室乾燥機についている「24時間換気」は、ずっとつけっぱなしにしていますが、電気代は大丈夫でしょうか?

A. はい、全く問題ありません。24時間換気機能の電気代は非常に安価です。

2003年の建築基準法改正により、シックハウス症候群対策として、住宅には原則として24時間換気システムの設置が義務付けられています。浴室乾燥機にこの機能が一体化しているケースが非常に多く、「常時換気」といったボタンで操作できます。

この機能は、通常の「換気(強)」とは異なり、ごくわずかな風量でゆっくりと家全体の空気を入れ替えるものです。そのため、消費電力は驚くほど小さく、一般的に2W〜5W程度しかありません。

仮に、消費電力5Wの24時間換気機能を、1ヶ月(30日)間ずっとつけっぱなしにした場合の電気代を計算してみましょう。(電気料金単価31円/kWh)

- 0.005kW × 24時間 × 30日 × 31円/kWh = 111.6円

このように、1ヶ月連続で運転しても、電気代はわずか100円程度です。このわずかなコストで、家の中の化学物質や二酸化炭素を排出し、新鮮な空気を取り入れ、さらに浴室や家全体のカビ・結露を防ぐことができます。健康で快適な住環境を維持するために非常に重要な機能ですので、電気代を心配して止めることなく、常に運転させておくことを強くお勧めします。

古い機種と新しい機種で電気代は違う?

Q. 10年以上前に設置した古い浴室乾燥機を使っています。最新の機種に買い替えたら、電気代は安くなりますか?

A. はい、安くなる可能性が非常に高いです。

家電製品の省エネ技術は年々目覚ましく進化しており、浴室乾燥機も例外ではありません。古い機種と最新の機種とでは、電気代に大きな差が出ることがあります。

- 省エネ性能の向上: ヒーターやモーター自体の効率が改善され、より少ない電力でパワフルな運転が可能になっています。

- 高効率な方式の登場: 以前はヒーター式がほとんどでしたが、現在では消費電力が半分以下で済むヒートポンプ式のような、非常に省エネな選択肢も登場しています。

- センサー技術の進化: 最新の機種には、衣類の湿り具合を検知する「湿度センサー」や、浴室の温度を検知する「温度センサー」が高精度で搭載されています。これにより、乾燥が終われば自動で停止したり、無駄な加熱を抑えたりと、賢く運転を制御してくれるため、結果的に大幅な電気代削減につながります。

具体的にどれだけ安くなるかは機種や使い方によりますが、同じ使い方でも電気代が20〜50%程度削減されるケースも珍しくありません。もし現在お使いの機種が10年以上前のもので、使用頻度が高いのであれば、最新の省エネモデルに買い替えることで、長期的に見れば初期費用を上回る電気代を節約できる可能性があります。

賃貸の浴室乾燥機も電気代は同じくらい?

Q. 賃貸マンションに備え付けの浴室乾燥機を使っています。電気代の考え方は分譲と同じですか?

A. はい、電気代の計算方法や節約術は基本的に全く同じです。

賃貸物件に設置されている浴室乾燥機であっても、電気代を負担するのは入居者自身です。そのため、本記事でご紹介した電気代の計算方法や節約術は、そのまま活用できます。

ただし、注意点として、賃貸物件に標準で設置されている浴室乾燥機は、建築コストを抑えるために、最も基本的な機能の「電気ヒーター式」モデルが採用されていることが多いです。これらの機種は、乾燥機能に特化しており、暖房機能がなかったり、省エネ性能が高いヒートポンプ式ではなかったりする場合があります。

そのため、ご自身で最新の省エネ機種を選べる分譲住宅に比べて、ランニングコストは高めになる可能性があると認識しておくと良いでしょう。だからこそ、賃貸にお住まいの方にとっては、フィルターの掃除や干し方の工夫といった、日々の節約術を地道に実践することが、電気代を抑える上でより一層重要になります。

まずは取扱説明書や本体の型番を確認して消費電力を調べ、ご自身の電気代がどのくらいかかっているのかを把握することから始めてみてください。