毎日の家事の中でも、特に手間と時間がかかるのが食器洗いです。油汚れやこびりついたご飯粒など、手洗いでは時間も水も洗剤も多く使ってしまいがち。「この時間を少しでも短縮できたら…」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解決してくれるのが、ビルトイン食洗機です。

ビルトイン食洗機を導入しようと検討し始めると、多くの人が「深型(ディープタイプ)」と「浅型(ミドルタイプ)」という2つの選択肢に直面します。「大は小を兼ねるというし、深型の方が良いのだろうか?」「でも、浅型の方が安いし、下の収納も使えるらしい…」と、どちらが自分のライフスタイルに合っているのか、判断に迷うのは当然のことです。

この選択は、一度設置すると簡単には交換できないため、後悔のないように慎重に決める必要があります。本体価格だけでなく、容量、ランニングコスト、キッチンの収納スペース、そして日々の使い勝手まで、総合的に比較検討することが重要です。

この記事では、ビルトイン食洗機の導入や交換を検討している方に向けて、深型と浅型の違いを7つの項目で徹底的に比較します。それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説するとともに、どのような人にどちらのタイプがおすすめなのか、具体的なライフスタイルを想定してご提案します。

さらに、後悔しないための食洗機選びのポイントや、主要なメーカーごとの特徴、交換に関するよくある質問まで、食洗機選びに関するあらゆる疑問に答えていきます。この記事を最後まで読めば、あなたのご家庭に最適な一台がきっと見つかるはずです。

目次

食洗機の深型(ディープタイプ)とは?

ビルトイン食洗機の世界で「深型」や「浅型」という言葉を耳にする前に、まずは食洗機全体の基本的な分類について理解を深めておきましょう。食洗機は大きく分けて「ビルトイン食洗機」と「卓上食洗機」の2種類に分類されます。この記事で主に取り上げるのは、システムキッチンに組み込んで設置する「ビルトイン食洗機」ですが、その特徴をより明確にするために、卓上食洗機との違いから解説します。

ビルトイン食洗機と卓上食洗機の違い

ビルトイン食洗機は、その名の通り、キッチンのカウンターやキャビネット(収納棚)の一部に埋め込む(ビルドインする)形で設置される食洗機です。新築やキッチンリフォームの際に導入されることが多く、キッチンと一体化したすっきりとしたデザインが最大の魅力です。操作パネルも天面や前面に配置され、スマートな印象を与えます。

一方、卓上食洗機は、キッチンのシンク横や作業スペースなどの上に置いて使用するタイプです。設置工事は基本的に不要で、分岐水栓を取り付けるだけで使用できるモデルがほとんどのため、賃貸住宅でも手軽に導入できるのがメリットです。

両者の違いをより具体的に理解するために、以下の表で比較してみましょう。

| 比較項目 | ビルトイン食洗機 | 卓上食洗機 |

|---|---|---|

| 設置場所 | システムキッチンに内蔵 | シンク横などのカウンタートップ |

| デザイン性 | キッチンと一体化し、見た目がすっきり | 後付け感があり、存在感が出やすい |

| 容量 | 大きい(5~8人分が主流) | 比較的小さい(1~3人分が主流) |

| 設置工事 | 専門業者による工事が必須 | 基本的に不要(分岐水栓の取り付けは必要) |

| 価格帯 | 比較的高価(本体+工事費) | 比較的安価(本体のみ) |

| キッチンの広さ | 作業スペースを圧迫しない | 作業スペースが狭くなる可能性がある |

このように、ビルトイン食洗機は初期費用や工事の手間はかかるものの、大容量でキッチンの見た目を損なわないという大きな利点があります。そして、このビルトイン食洗機の中に、庫内の高さが異なる「深型(ディープタイプ)」と「浅型(ミドルタイプまたはスタンダードタイプ)」の2つのバリエーションが存在するのです。

深型(ディープタイプ)食洗機とは、標準的な浅型に比べて庫内の高さ(深さ)が大きく設計されているビルトイン食洗機を指します。一般的に、収納できる食器の点数が多く、深さのある鍋やフライパン、ボウルといった調理器具も楽に収納できるのが特徴です。その分、本体の高さがあるため、食洗機の下に確保できる収納スペースは小さくなるか、あるいは全くなくなります。

「食器だけでなく、調理に使った道具も全部まとめて洗いたい」「家族が多く、一度に洗う食器の量が多い」といったニーズに応えるために開発されたのが、この深型食洗機です。次の章では、この深型と浅型の違いを、より多角的な視点から詳しく比較していきます。

食洗機の深型と浅型は何が違う?7つの項目で徹底比較

深型と浅型、どちらを選ぶべきか判断するためには、両者の違いを具体的に把握することが不可欠です。ここでは、「容量」「サイズ」「洗浄力」「機能性」「入れやすさ」「コスト」「価格」という7つの重要な項目に焦点を当て、それぞれの特徴を徹底的に比較します。

まずは、両者の違いが一目でわかるように、比較表で全体像を確認しましょう。

| 比較項目 | 深型(ディープタイプ) | 浅型(ミドル/スタンダードタイプ) |

|---|---|---|

| ① 容量の目安 | 約6~8人分(食器点数 約48~60点) | 約5人分(食器点数 約40点) |

| ② 本体のサイズ(高さ) | 約55cm以上 | 約45cm |

| ③ 洗浄力 | 差は小さいが、食器の配置に余裕があり有利な場合も | 基本的な洗浄力に大きな差はない |

| ④ 機能性 | ハイエンドモデルが多く、高機能な傾向 | 基本的な機能は備わっている |

| ⑤ 食器の入れやすさ | 調理器具や大皿も入れやすい | 大きなものは入れにくいことがある |

| ⑥ 1回あたりのコスト | 浅型と大差ないか、まとめ洗いにより割安になることも | 深型と大差ないが、運転回数が増えがち |

| ⑦ 本体の価格 | 高価な傾向 | 比較的安価 |

この表を念頭に置きながら、各項目をさらに詳しく見ていきましょう。

① 容量・収納できる食器の量

最も大きな違いは、やはり収納容量です。

- 深型(ディープタイプ): 一般的に約6人分(食器点数 約48点)以上を収納できます。海外メーカーのモデルには、さらに大容量の8人分以上のものも存在します。4人家族であれば、朝・昼・晩の3食分の食器を一度にまとめて洗うことも十分に可能です。

- 浅型(ミドルタイプ): 一般的に約5人分(食器点数 約40点)が目安となります。一見十分な容量に見えますが、これは規格で定められた平皿や小鉢などを効率よく並べた場合の点数です。実際には、深さのある丼や形状が不規則な食器を入れると、収納できる点数は少なくなります。

具体例で考える収納量の違い

4人家族のある日の夕食を想定してみましょう。

(メニュー:ごはん、味噌汁、ハンバーグ、サラダ、副菜の煮物)

使用する食器:ごはん茶碗4つ、汁椀4つ、メインプレート4枚、サラダボウル4つ、小鉢4つ、グラス4つ、箸やフォークなどカトラリー一式。さらに、調理に使ったフライパン、ボウル、まな板、包丁などがあります。

- 深型の場合: 上段カゴに茶碗や汁椀、グラス、小鉢を、下段カゴにメインプレートやサラダボウル、そしてフライパンやボウルといった調理器具まで一度に収まる可能性が高いです。

- 浅型の場合: 食器類だけでカゴがほぼ埋まってしまい、フライパンやまな板などの大きな調理器具は入らないか、入れるために食器の数を減らす必要があります。結果として、調理器具は手洗いするか、食洗機をもう一度運転させることになります。

このように、カタログ上の「〇人分」というスペックだけでなく、ご家庭で日常的に使用する食器の種類や、調理器具まで洗いたいかという点が、容量を選ぶ上での重要な判断基準となります。

② 本体のサイズ

容量の違いは、そのまま本体サイズの違いに直結します。特に影響があるのは「高さ」です。

- 深型(ディープタイプ): 本体の高さが約55cm以上あります。中には60cmを超えるモデルも存在します。

- 浅型(ミドルタイプ): 本体の高さは約45cmで統一されているのが一般的です。

ビルトイン食洗機の横幅と奥行きは、国内メーカーの場合、基本的に幅45cmが標準規格となっているため、深型も浅型も同じです。しかし、この高さ10cm以上の差が、キッチンの使い勝手に大きな影響を及ぼします。

浅型(高さ45cm)の場合、多くのシステムキッチンでは食洗機の下に高さ25cm~30cm程度の引き出し収納を設置できます。ここによく使うフライパンや調味料、保存容器などを収納できるため、キッチンの収納力を維持したい場合には大きなメリットです。

一方、深型を設置すると、その高さゆえに下の収納スペースはなくなります。元々あった収納キャビネットを取り払って設置することになるため、これまでそこに収納していたものを別の場所に移動させる必要が出てきます。キッチンの収納計画を根本から見直す必要があるかもしれません。

③ 洗浄力

「深型の方が大きいから、洗浄力も強いのでは?」と考えるかもしれませんが、基本的な洗浄力(水の噴射圧力や温度など)は、同じメーカーの同世代モデルであれば深型と浅型で大きな差はありません。

洗浄力を決定づけるのは、主に以下の要素です。

- 洗浄ノズルの形状や数、回転の仕組み

- 洗浄水の温度

- 使用する洗剤の種類

- 洗浄プログラム(標準、強力、スピーディなど)

ただし、間接的に洗浄結果に影響するポイントは存在します。深型は庫内が広いため、食器同士の間隔をゆったりとって配置できます。これにより、洗浄水が隅々まで行き渡りやすくなり、洗い残しが少なくなる傾向があります。

対して浅型は、限られたスペースに多くの食器を詰め込みがちです。食器が重なり合ったり、ノズルの噴射口を塞いでしまったりすると、その部分に水が当たらず、汚れが残ってしまうことがあります。

したがって、「深型の方が洗浄力が高い」と断定はできませんが、「深型の方が、洗浄能力を最大限に発揮させやすい環境を作りやすい」とは言えるでしょう。

④ 機能性

搭載されている機能にも違いが見られます。一般的に、深型食洗機は各メーカーのハイエンド(上位)モデルに位置づけられることが多く、多彩な付加機能が搭載されている傾向があります。

- 深型に多く見られる機能:

- 高度な除菌機能: 高温スチームやメーカー独自のイオン技術(例:パナソニックの「ストリーム除菌洗浄」)で、より衛生的に仕上げる機能。

- 優れた乾燥機能: 送風だけでなく、専用ヒーターでしっかり乾燥させる機能や、省エネに配慮した乾燥方式。

- 静音設計: 深夜でも気兼ねなく使えるよう、運転音を大幅に抑える設計(30dB台など)。

- スマートフォン連携: 外出先から運転を開始したり、終了時刻を確認したりできる機能。

- 多彩な運転コース: 汚れ具合や食器の種類に応じて、最適な洗い方を選べる豊富なコース。

一方、浅型はスタンダードモデルとしての位置づけが多いため、基本的な洗浄・乾燥機能に絞られている場合があります。もちろん、最近のモデルは浅型でも十分な機能を備えていますが、「最新の便利な機能を使いたい」「衛生面や静音性には特にこだわりたい」という場合は、深型の方が選択肢は豊富になります。

⑤ 食器の入れやすさ

毎日のことだからこそ、「食器の入れやすさ」は非常に重要です。この点においても、庫内の広さがそのまま使い勝手の差となって現れます。

深型食洗機は、特に下段カゴの深さに余裕があるため、以下のようなものを楽に入れることができます。

- 直径27cm以上の大皿やディナープレート

- 深さのあるカレー皿やパスタ皿、丼

- 柄の長いフライパンや片手鍋

- まな板、包丁、菜箸などの調理器具

カゴのピン(食器を立てるための突起)を倒してフラットなスペースを作り、大きな調理器具を自在に配置できるモデルも多く、パズルを組むようなストレスなく、直感的に食器をセットできます。

浅型の場合、下段カゴの高さに制限があるため、大きな鍋やフライパンを入れるのは困難です。大皿も、サイズによっては斜めにしないと入らないことがあります。上段カゴも比較的コンパクトなため、高さのあるグラスや湯呑みを入れる際には、配置に工夫が求められます。

⑥ 1回あたりの水道代・電気代

「大きい深型は、水道代も電気代も高いのでは?」というイメージを持つかもしれませんが、実はそうとは限りません。

1回の運転で使用する水量や電力量は、メーカーやモデルによって異なりますが、深型と浅型で驚くほど大きな差はありません。むしろ、近年の省エネ技術の向上により、深型の方が1人分あたりのコスト効率が良い場合さえあります。

例えば、あるメーカーの公式サイトによると、標準コース1回あたりのランニングコストは、深型も浅型もほぼ同等、というデータが示されています。(参照:パナソニック株式会社公式サイト、リンナイ株式会社公式サイト)

重要なのは、「1回のコスト」ではなく「年間のトータルコスト」で考えることです。

- 深型: 大容量なので、1日分の食器を1回の運転で済ませられることが多い。

- 浅型: 容量が少ないため、1日に2回運転させる必要があるかもしれない。

仮に1回のコストが同じでも、運転回数が2倍になれば、年間の水道光熱費も2倍になります。まとめ洗いができる深型は、結果的にランニングコストを抑えられる可能性が高いのです。これは、食洗機がもたらす節水効果を最大限に引き出す使い方と言えます。

⑦ 本体の価格

最後に、導入時の初期費用である本体価格です。これは明確な差があり、一般的に深型の方が浅型よりも高価です。

- 深型(ディープタイプ): 20万円~40万円以上が価格帯の目安。

- 浅型(ミドルタイプ): 15万円~30万円程度が価格帯の目安。

(※上記はあくまで目安であり、機能やグレード、工事費によって大きく変動します。)

おおよそ5万円~10万円程度の価格差があると考えてよいでしょう。この価格差は、本体の大きさだけでなく、前述したように高機能なモデルが多いことも一因です。

初期費用をできるだけ抑えたい場合は浅型が魅力的ですが、長期的な視点でランニングコストや日々の家事負担の軽減度合い、そしてキッチンの収納計画まで含めて、どちらがご家庭にとってコストパフォーマンスが高いかを総合的に判断することが重要です。

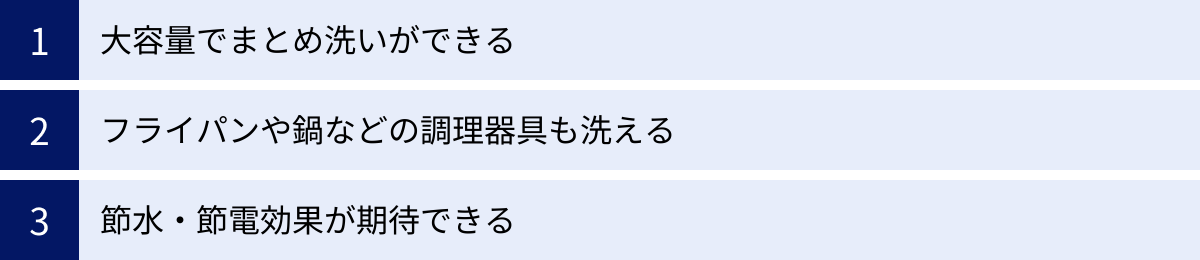

深型食洗機の3つのメリット

これまで深型と浅型の違いを比較してきましたが、ここでは改めて深型食洗機が持つメリットを3つのポイントに絞って解説します。これらのメリットがご自身の希望と合致するかどうか、確認してみてください。

① 大容量でまとめ洗いができる

深型食洗機の最大のメリットは、何と言ってもその圧倒的な大容量です。一般的な浅型が約5人分(約40点)なのに対し、深型は約6人分(約48点)以上の食器を一度に洗浄できます。

この「大容量」がもたらす利点は、単にたくさん入るというだけではありません。

- 家事の時短効果: 4人以上の家族の場合、朝食、昼食、夕食で使った食器を溜めておき、夜に1回運転するだけで全ての食器洗いが完了します。食事のたびに食器を洗う手間から解放され、食後の時間を家族との団らんや趣味の時間に充てられるようになります。

- 精神的な余裕: 「食後にまだ食器洗いが残っている…」という心理的な負担がなくなります。シンクに洗い物が溜まっている状態は、見た目にもストレスを感じやすいもの。まとめ洗いによって常にシンク周りをすっきりと保つことができ、気持ちにもゆとりが生まれます。

- 来客時にも安心: 友人を招いてホームパーティーを開いた際など、大量の食器が出た場合でも、深型食洗機があれば安心です。後片付けの心配をすることなく、心からおもてなしを楽しめます。

このように、まとめ洗いは時間的・精神的な負担を劇的に軽減し、生活の質を向上させる大きな力を持っています。「食器洗いは1日1回で済ませたい」と考える人にとって、深型は最適な選択肢と言えるでしょう。

② フライパンや鍋などの調理器具も洗える

手洗いの中でも特に面倒なのが、大きくて油汚れがこびりついたフライパンや鍋、カレーを作った後の寸胴鍋などではないでしょうか。スポンジがすぐに油で汚れてしまったり、ゴシゴシこすってもなかなか汚れが落ちなかったり、多大な労力を要します。

深型食洗機は、庫内の高さと奥行きに余裕があるため、こうした大きな調理器具も食器と一緒に楽々洗浄できます。

- 下カゴの有効活用: 下カゴのスペースが広いため、直径27cmのフライパンや中華鍋、パスタを茹でた深鍋なども、無理なく収めることができます。カゴのピン(突起)を折りたたんで、フラットなスペースを作れるモデルなら、さらに自由なレイアウトが可能です。

- 手強い汚れもパワフル洗浄: 食洗機は、手洗いでは使えない約60~80℃の高温水と、高圧の水流で汚れを洗い流します。これにより、ギトギトの油汚れやこびりついたソースなども、効率的に分解してきれいに落とすことができます。まな板や包丁、ボウル、ザルといった調理小物もまとめて除菌洗浄できるため、キッチン全体の衛生管理にも貢献します。

「食器洗い」だけでなく「調理器具洗い」まで含めた「後片付けの完全自動化」を目指せるのが、深型食洗機の大きな魅力です。手洗いがゼロになれば、家事負担は劇的に軽くなります。

③ 節水・節電効果が期待できる

「大きいから水道代や電気代がかさむのでは?」という心配は、前述の通り誤解です。むしろ、長期的に見れば深型食洗機の方が節水・節電につながる可能性が高いのです。

その理由は、やはり「まとめ洗い」にあります。

- 運転回数の削減: 浅型で1日に2回運転していたところを、深型で1回にまとめることができれば、単純計算でランニングコストは半分になります。1回あたりの使用水量が浅型と深型で大差ないため、運転回数を減らすことが最も効果的な節約になります。

- 手洗いとの比較: 食洗機は、庫内に溜めたお湯や水を循環させて使うため、手洗いのように水を流しっぱなしにすることがありません。一般的に、手洗い(約10分間)で約75Lの水を使うのに対し、食洗機(標準コース)では約9~11L程度の水で済みます。これは、年間に換算すると、浴槽数十杯分もの節水に繋がるケースもあります。(※使用条件により数値は変動します)

初期費用(本体価格)は浅型よりも高いですが、毎日の運転で節約できる水道光熱費を考慮すると、数年でその価格差を回収できる可能性も十分にあります。特に、水道代や電気代の値上がりが続く昨今において、このランニングコストの削減効果は、家計にとって大きなメリットとなるでしょう。大容量であることは、環境負荷の低減にも貢献するのです。

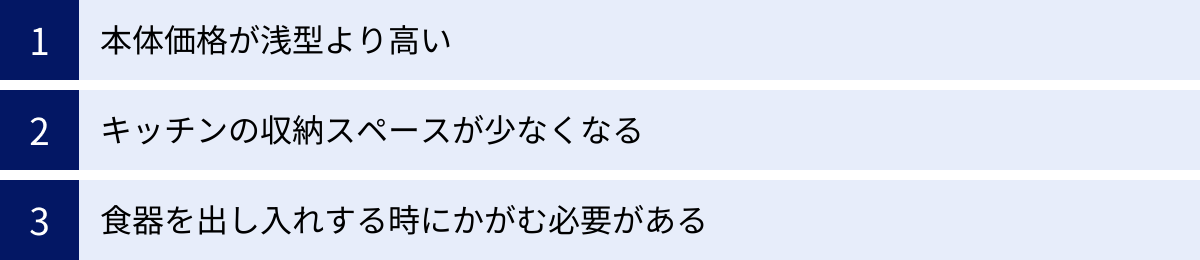

深型食洗機の3つのデメリット

多くのメリットがある深型食洗機ですが、もちろんデメリットも存在します。導入してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、事前に注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。

① 本体価格が浅型より高い

最もわかりやすいデメリットは、導入時の初期費用(イニシャルコスト)です。前述の通り、深型食洗機は浅型に比べて本体価格が数万円から10万円以上高くなるのが一般的です。

この価格差は、単にサイズが大きいからというだけでなく、深型モデルが各メーカーの上位機種(ハイエンドモデル)として位置づけられ、高性能なモーターや多彩な付加機能(高度な除菌機能、静音設計、スマートフォン連携など)が搭載されていることも理由の一つです。

「食洗機は欲しいけれど、なるべく初期費用は抑えたい」「最低限の機能があれば十分」と考えている方にとっては、この価格差は大きなハードルになる可能性があります。予算が限られている場合は、同じ価格帯で高機能な浅型モデルを選ぶか、あるいは予算に合わせて深型モデルのグレードを調整するといった検討が必要になります。

ただし、このデメリットを考える際には、短期的な視点だけでなく、長期的な視点を持つことが大切です。前述の通り、まとめ洗いによるランニングコストの削減効果や、日々の家事労働から解放される時間的・精神的なメリット(プライスレスな価値)を天秤にかけ、総合的なコストパフォーマンスで判断することをおすすめします。

② キッチンの収納スペースが少なくなる

ビルトイン食洗機を設置するということは、そのスペースにあったキャビネット(収納棚)を取り払うことを意味します。特に深型を選ぶ場合、この「収納スペースの減少」が大きな問題となることがあります。

- 浅型の場合: 高さ約45cmの本体の下に、高さ約25cm~30cmの引き出し収納を確保できます。ここにはフライパンや片手鍋、ラップ類、調味料ボトルなど、キッチンで頻繁に使うものを収納でき、非常に便利です。

- 深型の場合: 高さ約55cm以上の本体がキャビネットスペースの大部分を占めるため、下に収納スペースを作ることは基本的にできません。元々そこにあった2段や3段の引き出し収納が、まるごとなくなってしまうのです。

これにより、以下のような問題が発生する可能性があります。

- これまで引き出しに収納していた鍋やボウル、調理器具、食品ストックなどの行き場がなくなる。

- 代わりの収納場所を確保するために、別のカップボードやラックを買い足す必要が出てくる。

- キッチンの動線が悪くなり、かえって使い勝手が悪化してしまう。

このデメリットを回避するためには、食洗機を導入する前に、キッチンの収納全体を見直すことが不可欠です。どこに何を収納するのか、綿密なシミュレーションを行い、「収納が減っても問題ないか」「他の場所で代替できるか」をしっかり確認しましょう。特に、キッチンのスペースが限られているご家庭では、この点は慎重に検討すべき重要なポイントです。

③ 食器を出し入れする時にかがむ必要がある

深型食洗機は、その名の通り庫内が深いため、食器を出し入れする際の身体的な負担がデメリットになることがあります。

食洗機のカゴは、基本的に上段と下段の2段構造になっています。

- 上段カゴ: 茶碗やコップなどの軽いものを入れます。比較的高い位置にあるため、楽な姿勢で出し入れできます。

- 下段カゴ: 大皿や鍋などの重いものを入れます。この下段カゴが、深型の場合はかなり低い位置にあります。

そのため、下段カゴに重い鍋やたくさんの皿をセットしたり、洗い上がった食器を取り出したりする際には、どうしても腰を深くかがめる姿勢になります。この動作が毎日続くと、腰痛持ちの方やご高齢の方にとっては、少なからず負担になる可能性があります。

浅型の場合は、下段カゴの位置がその分高くなるため、比較的浅い前かがみで作業ができます。

ただし、このデメリットはドアの開き方によっても体感が変わります。日本のメーカーで主流の「スライドオープン(引き出し)式」は、カゴを引き出して上から食器をセットするため、かがむ角度は比較的浅く済みます。一方、海外メーカーに多い「フロントオープン(前開き)式」は、ドアが手前に大きく倒れるため、奥のカゴにアクセスする際にはより深くかがむ必要がありますが、その分、カゴ全体が見渡しやすく、自由度は高いという特徴があります。

ショールームなどで実際に異なるタイプの食洗機に触れ、食器を出し入れする動作をシミュレーションしてみることを強くおすすめします。

浅型食洗機の2つのメリット

深型のデメリットを踏まえると、相対的に浅型食洗機のメリットが浮かび上がってきます。ここでは、浅型を選ぶことの大きな利点を2つご紹介します。収納力や初期費用を重視する方にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

① 本体価格が深型より安い

浅型食洗機の最大のメリットは、導入時の初期費用を抑えられる点です。前述の比較でも触れた通り、浅型モデルは深型モデルに比べて、本体価格が数万円から10万円以上安い傾向にあります。

この価格差は、以下のような方々にとって大きな決め手となります。

- 初めて食洗機を導入する方: 「まずは食洗機がどんなものか試してみたい」「高額な投資には少し抵抗がある」という場合、比較的手の届きやすい浅型は導入のハードルを下げてくれます。

- 予算が限られている方: キッチンリフォームや新築の際、他にも費用をかけたい部分がたくさんある中で、食洗機にかけられる予算が限られているケースは少なくありません。浅型を選ぶことで、他の設備(コンロや水栓など)に予算を回すことができます。

- コストパフォーマンスを重視する方: 「多機能でなくても、基本的な洗浄・乾燥機能があれば十分」と考える方にとって、高価な深型はオーバースペックに感じられるかもしれません。浅型であれば、必要な機能を備えつつ、コストを最適化できます。

もちろん、長期的なランニングコストを考えれば深型に軍配が上がる可能性もありますが、「今、支払う金額」を重視するのであれば、浅型食洗機は非常に合理的で賢い選択と言えるでしょう。

② 食洗機の下に収納スペースを確保できる

キッチンの使い勝手を大きく左右する「収納力」を維持できることも、浅型食洗機の非常に大きなメリットです。

一般的なシステムキッチンのフロアキャビネットは、高さが約85cmです。ここに高さ約45cmの浅型食洗機を設置すると、天板と食洗機本体の間に約40cmのスペースが残ります。このスペースを有効活用して、深さ25cm~30cm程度の引き出し収納を設けることが可能です。

この「食洗機下の引き出し」は、キッチンの“一等地”とも言える場所に位置するため、非常に高い利便性を発揮します。

- 調理動線の効率化: コンロやシンクの近くに、使用頻度の高いフライパン、片手鍋、ボウルなどを収納できます。調理中にさっと取り出せるため、作業効率が格段に向上します。

- 調味料や食品の収納: 醤油やみりん、油などの背の高いボトル類や、乾物、レトルト食品などのストック場所としても最適です。

- キッチンの整理整頓: 散らかりがちなキッチン小物をまとめて収納することで、カウンタートップを常にすっきりと保つことができます。

特に、キッチンスペースが限られているマンションや、収納が不足しがちなご家庭にとって、この収納スペースを確保できるか否かは、日々の暮らしの快適さを決める重要な要素になります。深型を導入するために貴重な収納を諦めるより、浅型を選んで収納力をキープする方が、トータルでの満足度が高くなるケースは少なくありません。

浅型食洗機の2つのデメリット

魅力的なメリットがある一方で、浅型食洗機には「容量」に起因する明確なデメリットが存在します。この点を理解せずに選んでしまうと、「結局、手間が増えてしまった」という後悔につながりかねません。

① 一度に洗える食器の量が少ない

浅型食洗機の最大のデメリットは、やはり収納容量が限られていることです。カタログスペックでは「約5人分(約40点)」とされていますが、これはあくまで規格に基づいた食器を効率よく並べた場合の数値です。

実際の家庭で日常的に使われる、深さのある丼や形状の異なるお皿、厚みのあるマグカップなどを入れると、収納できる点数はスペックよりもかなり少なくなります。

- まとめ洗いが難しい: 2~3人家族であっても、1食分の食器で庫内がほぼいっぱいになってしまうことが少なくありません。4人以上の家族であれば、1日分の食器をまとめて洗うのはほぼ不可能です。

- 運転回数の増加: 結果として、食事のたびに食洗機を運転させるか、1日に2回以上運転させる必要が出てきます。これにより、水道光熱費がかさむだけでなく、「食器をセットしてスイッチを押す」という手間自体が増えてしまいます。

- 予洗い・手洗いの発生: 入りきらなかった食器は、結局手で洗うことになります。「食洗機を導入して家事を楽にしたかったのに、結局手洗いもしている」という状況は、導入目的とのミスマッチであり、満足度を大きく下げる原因となります。

「うちは2人暮らしだから浅型で十分」と考えていても、少し多めに料理を作った日や、友人が遊びに来た日など、食器が多くなる場面は意外とあるものです。容量に余裕がないことは、日々の小さなストレスの積み重ねにつながる可能性があることを覚えておく必要があります。

② フライパンや大皿などが入らないことがある

容量の少なさと関連して、洗いたいものが洗えないという問題も、浅型食洗機の大きなデメリットです。

庫内の高さが約45cmしかないため、下段カゴの有効スペースはさらに小さくなります。そのため、以下のようなものが物理的に入らないケースが頻発します。

- 大きな調理器具: 直径26cm以上のフライパンや中華鍋、深さのある寸胴鍋、柄の長い片手鍋などは、まず入りません。

- 大皿や特殊な形状の食器: パーティーで使うような大皿(プラッター)や、高さのあるビアグラス、ワイングラス、まな板なども、入れるのが難しいか、入れるために他の食器を諦める必要があります。

手洗いで最も手間がかかるのが、こうした大きくて油汚れのひどい調理器具です。「一番洗ってほしかったものが洗えない」のであれば、食洗機導入のメリットは半減してしまうと言っても過言ではありません。

結局、フライパンや鍋は毎日手洗いし、食洗機はコップや小皿などの小物専用になってしまう…という使い方では、宝の持ち腐れです。ご自身の調理スタイルや、普段使っている食器・調理器具のサイズを事前にしっかりと確認し、それらが問題なく洗えるかどうかを検討することが、後悔しないための重要なポイントです。

結局どっちを選ぶべき?深型・浅型食洗機がおすすめな人

これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえ、最終的にどちらのタイプを選ぶべきか、具体的なライフスタイルや家族構成に合わせて整理しました。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な一台を見つけるための参考にしてください。

深型食洗機がおすすめな人

深型食洗機は、「家事の負担を徹底的に減らしたい」「後片付けはすべて食洗機に任せたい」というニーズに完璧に応える選択肢です。初期費用や収納スペースの問題をクリアできるのであれば、多くの家庭で高い満足度を得られるでしょう。

4人以上の家族

4人以上の家族、特に小さなお子様がいるご家庭では、1日に出る食器の量は膨大です。食事用の食器だけでなく、お弁当箱、水筒、おやつのお皿など、次から次へと洗い物が発生します。深型食洗機なら、こうした大量の食器を1日1回、夜にまとめて洗浄することが可能です。食後の慌ただしい時間から解放され、家族とゆっくり過ごす貴重な時間を生み出します。

調理器具も一緒に洗いたい人

料理が好きで、日常的に様々な調理器具を使う人にとって、深型食洗機は強力なパートナーになります。油でギトギトのフライパン、こびりつきが気になる鍋、ミキサーの部品、大きなボウルやザルまで、手洗いでは面倒なアイテムを気兼ねなく放り込めるのは、深型ならではの大きなメリットです。後片付けのストレスから解放されることで、さらに料理を楽しむ意欲が湧くかもしれません。

1日分の食器をまとめて洗いたい人

家族の人数に関わらず、「食器洗いは1日に1回で済ませたい」という効率重視の方にも深型がおすすめです。食事のたびに食器をセットする手間を省けるだけでなく、運転回数を減らすことで長期的な水道光熱費の節約にも繋がります。また、シンクに洗い物が溜まっている状態が苦手な方にとっても、都度食洗機に収納していくことで、常にキッチンをクリーンに保てるという精神的なメリットも大きいでしょう。

浅型食洗機がおすすめな人

浅型食洗機は、コストやスペースといった現実的な制約と、食洗機がもたらす利便性のバランスを取りたい場合に最適な選択肢です。すべての洗い物を任せるのではなく、特定の役割に特化させる使い方で真価を発揮します。

2〜3人家族や夫婦のみの世帯

食器の量が比較的少ない2〜3人家族や、夫婦二人暮らしの世帯では、浅型の容量でも十分に対応できる場合があります。毎食後すぐに運転させる使い方や、朝晩の2回に分けて運転する使い方であれば、容量不足を感じる場面は少ないかもしれません。ただし、週末にまとめて料理をする、来客が多いといったライフスタイルの場合は、深型を検討する価値は十分にあります。

手洗いと併用して使いたい人

「大きな鍋やフライパンは、使い慣れた手洗いでサッと済ませたい」「食洗機には、数の多いコップや小皿、カトラリーだけを任せたい」というように、手洗いと食洗機を上手に使い分けたい方には、浅型が適しています。食洗機を「食器洗いの補助」と位置づけることで、容量不足のデメリットは気にならなくなり、導入コストの安さや収納スペース確保といったメリットを最大限に享受できます。

キッチンの収納をできるだけ減らしたくない人

キッチンの収納力を最優先事項と考える人にとって、浅型は唯一の選択肢と言っても過言ではありません。特に、キッチンスペースが限られている場合、食洗機下に確保できる引き出し収納は非常に貴重です。調理器具や調味料を効率よく収納できるスペースを維持できることは、日々の調理のしやすさに直結します。「多少、食洗機の容量が小さくても、収納が減るよりは良い」と判断するなら、迷わず浅型を選ぶべきでしょう。

後悔しない!食洗機選びで確認したい3つのポイント

深型か浅型かという大きな選択肢が決まった後も、満足のいく食洗機選びのためには、さらに確認すべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、見落としがちながらも日々の使い勝手に大きく影響する3つの要素を解説します。

① ドアの開き方(スライドオープンかフロントオープンか)

ビルトイン食洗機には、ドアの開き方が異なる2つのタイプが存在します。それぞれの特徴を理解し、ご自身のキッチンのレイアウトや使い方に合ったものを選びましょう。

- スライドオープン(引き出し式)

国内メーカーの主流となっているタイプです。キッチンの引き出しと同じように、ドアを手前にスライドさせて開けます。カゴも一緒に引き出されるため、上から食器を覗き込むような姿勢でセットできます。かがむ動作が比較的少なく、腰への負担が軽いのがメリットです。ただし、カゴを完全に引き出すことはできないため、奥の食器は少し取り出しにくい場合があります。設置に必要な奥行きも比較的少なく済みます。 - フロントオープン(前開き式)

海外メーカー(ミーレなど)や、国内ではリンナイが製造しているタイプです。オーブンのように、ドアが手前に90度完全に倒れます。カゴ(ラック)をレールに乗って完全に外まで引き出すことができるため、食器の出し入れが非常にスムーズです。カゴの隅々まで見渡せ、大きな鍋や皿も自由なレイアウトでセットできます。一方で、ドアを開けるために食洗機の前に広いスペースが必要になる点と、下段カゴの奥に食器を入れる際には深くかがむ必要がある点がデメリットとして挙げられます。

| タイプ | メリット | デメリット | 主なメーカー |

|---|---|---|---|

| スライドオープン | ・かがむ動作が少なく、腰が楽 ・日本のキッチンに合わせやすい ・製品ラインナップが豊富 |

・奥の食器が出し入れしにくい ・カゴのレイアウト自由度が低い |

パナソニック、三菱電機、リンナイ |

| フロントオープン | ・食器の出し入れがしやすい ・大容量でレイアウトの自由度が高い ・カゴ全体が見渡せる |

・ドアを開けるための前方スペースが必要 ・深くかがむ必要がある ・価格が高価な傾向 |

ミーレ、リンナイ |

② 洗浄力や乾燥機能

食洗機の基本性能である「洗浄」と「乾燥」のレベルも、メーカーやモデルによって様々です。カタログや公式サイトで、どのような技術が使われているかを確認しましょう。

- 洗浄力に関わるポイント

- ノズルの数と形状: 洗浄水を噴射するノズルの数が多いほど、また、形状が複雑で多方向に噴射できるほど、洗浄範囲が広がり、洗いムラが少なくなります。下段だけでなく、上段や庫内の隅々まで届くタワーノズルなどを搭載したモデルは、高い洗浄力を期待できます。

- 水流の工夫: 単に水を噴射するだけでなく、汚れに応じて水圧や水流の向きを変化させる機能もあります。高温・高圧の水を直接汚れに叩きつけるようなパワフルな洗浄ができるモデルは、頑固な汚れに強いです。

- 乾燥機能の種類

- ヒーター乾燥: 洗浄後にヒーターを作動させて温風を送り、食器を強制的に乾燥させます。水滴が残りにくく、カラッと仕上がるのが最大のメリットですが、電気代がやや高くなる傾向があります。

- 送風乾燥(ヒーターレス): 洗浄時の余熱とファンによる送風で、時間をかけてゆっくりと乾燥させます。ヒーターを使わないため省エネ性に優れていますが、プラスチック容器などは水滴が残りやすい場合があります。

- オートオープン乾燥: 一部の海外メーカー(ミーレなど)で採用されている方式で、乾燥工程の最後に自動でドアが少し開き、庫内の蒸気を外に逃がして自然乾燥を促します。効率的で省エネ効果も高い機能です。

③ 除菌や静音性などの付加機能

基本的な洗浄・乾燥機能に加えて、より快適な食洗機ライフを実現するための付加機能もチェックしておきたいポイントです。

- 除菌機能:

小さなお子様がいるご家庭や、衛生面を特に重視する方におすすめの機能です。洗浄水の温度を通常より高く設定するコースや、パナソニックの「ストリーム除菌洗浄」のように、仕上げに高温の蒸気を噴射して食器だけでなく庫内全体を除菌する機能などがあります。メーカー独自の技術に注目してみましょう。(参照:パナソニック株式会社公式サイト) - 静音性:

運転中の音は、意外と気になるものです。特に、リビングとキッチンが一体となったLDKの間取りや、深夜・早朝に食洗機を運転させたい場合には、静音性の高さが重要になります。運転音はデシベル(dB)という単位で示され、40dB以下が一つの目安となります。35dB前後であれば、図書館内と同程度の静かさとされ、就寝中もほとんど気にならないレベルです。 - その他の便利機能:

- エコモード(節電・節水コース): 通常のコースよりも時間や温度を抑えて運転し、環境と家計に配そうするモード。

- 予約タイマー: 電気料金が安い深夜電力の時間帯に合わせて運転を開始するなど、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。

- スマートフォン連携: 外出先から運転状況を確認したり、操作したりできる最新の機能です。

これらの付加機能は、必ずしも必須ではありませんが、ご自身のライフスタイルや価値観に合ったものを選ぶことで、食洗機への満足度をさらに高めることができます。

ビルトイン食洗機の人気メーカー4選

ここでは、国内で人気の高いビルトイン食洗機メーカー4社の特徴をご紹介します。各社とも独自の技術や工夫を凝らしており、強みが異なります。メーカーごとの個性を理解することで、より自分に合った一台を見つけやすくなります。

(※情報は本記事執筆時点のものです。最新の情報は各メーカーの公式サイトをご確認ください。)

① パナソニック(Panasonic)

国内シェアトップクラスを誇る、最もポピュラーなメーカーです。長年の実績と高い技術力で、幅広いユーザーから支持されています。

- 主な特徴:

- 豊富なラインナップ: 深型・浅型ともに多彩なモデルを展開しており、予算や機能に応じて選びやすいのが魅力です。

- 独自の洗浄技術「ストリーム除菌洗浄」: 50℃以上の高圧水流を広範囲に噴射することで、洗浄と同時に除菌まで行える機能が多くのモデルに搭載されています。食器だけでなく庫内の衛生も保ちます。

- 使いやすさを追求したカゴ: 上カゴには、グラスや小鉢などを安定して置ける「ちょこっとホルダー」や、ボトルや水筒を固定できるホルダーなど、日本の食生活に合わせた細やかな工夫が凝らされています。

- タイプ: スライドオープンが中心です。

(参照:パナソニック株式会社 公式サイト)

② リンナイ(Rinnai)

ガス給湯器などで知られるリンナイですが、食洗機においても高い技術力を持っています。特に、国内メーカーで唯一フロントオープンタイプを製造している点で、他社との明確な差別化を図っています。

- 主な特徴:

- 選べるドアの開き方: ユーザーの好みやキッチンスタイルに合わせて、スライドオープンとフロントオープンの両方から選べます。

- 強力な洗浄力「タワーウォッシャー」: 庫内の上下に設置された回転ノズルに加え、中央に配置されたタワー型のノズルからも高圧水流を噴射。立体的な水流で、庫内の隅々まで汚れを逃さず洗い上げます。

- デザイン性: スタイリッシュなデザインのモデルが多く、キッチンのインテリアにこだわりたい方にも人気です。

- タイプ: スライドオープン、フロントオープン

(参照:リンナイ株式会社 公式サイト)

③ 三菱電機(Mitsubishi Electric)

三菱電機は、使い勝手の良さと乾燥機能に定評のあるメーカーです。キッチンとの一体感を重視したデザインも特徴です。

- 主な特徴:

- しっかり乾燥「乾燥専用ヒーター」: 洗浄機能とは別に乾燥専用のヒーターを搭載したモデルがあり、食器をカラッと気持ちよく乾かします。特にプラスチック容器などの乾きにくいものに効果を発揮します。

- デザイン性の高い「ドア面材一体型」: キッチンの扉と同じ面材を取り付けられるモデルがあり、食洗機がどこにあるかわからないほど、キッチン空間に美しく溶け込みます。

- 隅々まで洗う「ターボ噴射」: 庫内の隅に配置された固定ノズルから集中的に水を噴射し、大皿や調理器具の汚れもしっかり落とします。

- タイプ: スライドオープンのみ

(参照:三菱電機株式会社 公式サイト)

④ ミーレ(Miele)

100年以上の歴史を持つドイツの高級家電メーカーです。圧倒的な性能と耐久性、デザイン性で、世界中に多くのファンを持っています。「いつかはミーレ」と憧れる人も少なくありません。

- 主な特徴:

- 圧倒的な大容量とフロントオープン: ほとんどのモデルがフロントオープン式で、大容量。幅45cmモデルでも国内メーカーの深型を上回る収納力を誇り、幅60cmモデルは16人分という異次元の容量です。

- 特許取得の「3Dカトラリートレイ」: 最上段にカトラリーを1本1本並べて洗浄できる専用トレイを設置。衛生的かつ効率的に洗浄でき、下段カゴのスペースを広々と使える画期的な機能です。

- 高い耐久性と省エネ性: 「20年間の使用」を想定した厳しい品質テストをクリアするほどの高い耐久性を誇ります。また、乾燥時にドアが自動で開く「オートオープン乾燥」など、省エネ技術も先進的です。

- 価格: 国内メーカーに比べて高価ですが、その性能と品質から根強い人気があります。

- タイプ: フロントオープンが中心

(参照:ミーレ・ジャパン株式会社 公式サイト)

食洗機の交換に関するQ&A

最後に、ビルトイン食洗機の交換を検討している方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

浅型から深型への交換は可能?

結論から言うと、多くの場合で交換は可能です。

現在、浅型(ミドルタイプ)の食洗機を使用していて、「容量が足りない」「調理器具も洗いたい」といった理由で深型(ディープタイプ)への交換を希望するケースは非常に多くあります。

ただし、交換にはいくつかの条件や注意点があります。

- 食洗機下の収納の撤去: 浅型食洗機の下には、通常、引き出し式の収納キャビネットが設置されています。深型食洗機を設置するには、この下のキャビネットを撤去し、スペースを確保する工事が必要になります。

- キッチンの構造: キッチンの構造や配管の位置によっては、キャビネットの撤去が難しい、あるいは追加で大掛かりな工事が必要になる場合があります。

- ドア面材の互換性: キッチンのデザインと統一感を出すために、食洗機のドアにキッチンと同じ面材を取り付けている場合、新しい深型食洗機に同じ面材が取り付けられるか、あるいは新しい面材を用意する必要があるかを確認しなければなりません。

これらの判断は専門的な知識を要するため、必ずリフォーム会社や専門の工事業者に現場調査を依頼し、交換が可能かどうか、またどのような工事が必要になるかを確認してもらうことが不可欠です。

交換にかかる費用や工事期間の目安は?

食洗機の交換にかかる費用は、「新しい食洗機の本体価格」+「工事費」で構成されます。

- 工事費の目安:

- 浅型から浅型への交換: 配管の延長などが不要な最もシンプルなケースで、3万円~6万円程度が目安です。

- 浅型から深型への交換: 前述の通り、下のキャビネットの撤去・処分費用などが追加でかかるため、5万円~10万円程度が目安となります。キッチンの状況によっては、これ以上の費用がかかることもあります。

- 工事期間の目安:

- 標準的な交換工事であれば、半日~1日程度で完了することがほとんどです。

- キャビネットの撤去に加えて、給排水管や電源の移設など、追加の工事が必要になる場合は、2日以上かかることもあります。

正確な費用と期間を知るためには、複数のリフォーム会社から相見積もりを取ることを強くおすすめします。見積もりを比較することで、適正な価格を把握できるだけでなく、各社の対応や提案内容を比較検討することができます。その際、見積もりに含まれる工事内容(本体設置、給排水接続、電気工事、旧機種の撤去・処分費用など)を詳細に確認することが重要です。