イベントの成功は、その準備段階で提出される「企画書」の質に大きく左右されます。どれほど素晴らしいアイデアも、その魅力や実現可能性、そして費用対効果を関係者に伝えられなければ、実行に移すことはできません。優れたイベント企画書は、単なるアイデアの羅列ではなく、関係者の心を動かし、協力を引き出し、プロジェクトを成功へと導くための「設計図」であり「羅針盤」です。

この記事では、社内イベントから大規模な販促イベントまで、あらゆる場面で活用できる「通るイベント企画書」の書き方を、必須項目から作成のコツ、便利なテンプレートまで網羅的に解説します。これから初めて企画書を作成する方はもちろん、これまでなかなか企画が承認されなかったという方も、本記事を参考に、関係者を納得させ、イベントを成功に導く企画書作成のノウハウを身につけていきましょう。

目次

イベント企画書とは

イベント企画書とは、開催を予定しているイベントの目的、内容、計画などをまとめた文書のことです。この企画書は、イベントという形のないアイデアを、誰にでも理解できる具体的な計画に落とし込むための重要なツールです。いわば、イベントプロジェクト全体の「設計図」や「ナビゲーションマップ」に相当します。

この設計図があることで、企画者は自身のアイデアを整理し、論理的に構成できます。そして、その設計図を上司、同僚、スポンサー、協力会社といった様々な関係者と共有することで、プロジェクトの全体像を正確に伝え、必要な承認や協力を得ることが可能になります。

企画書がないままイベント準備を進めることは、設計図なしに家を建てるようなものです。土台が不安定なまま柱を立て、壁を塗り始めるようなもので、途中で様々な問題が発生します。例えば、「そもそも、このイベントは何のためにやるんだっけ?」という目的のブレ、関係者間の認識のズレによる手戻りや対立、無計画な支出による予算の大幅な超過、必要な人員や備品の手配漏れなど、プロジェクトを頓挫させかねないリスクが次々と現れるでしょう。

イベント企画書は、こうした混乱や失敗を未然に防ぎ、プロジェクトに関わる全員が同じゴールを目指して進むための共通言語として機能します。 企画書を作成する過程で、イベントの目的が明確になり、ターゲットとなる参加者像が具体化され、必要なタスクやリソースが洗い出されます。このプロセス自体が、企画の解像度を高め、成功の確度を上げるための重要なステップとなるのです。

具体的に、イベント企画書が持つ役割は多岐にわたります。

まず、「意思決定の材料」としての役割です。上司や経営層は、企画書に記載されたイベントの目的、期待される効果、そして必要な予算(コスト)を天秤にかけ、開催の可否を判断します。ここで説得力のあるデータやロジックが示されていなければ、承認を得ることは困難です。

次に、「行動計画の土台」としての役割があります。企画書には、いつまでに、誰が、何をするのかという具体的なタスクとスケジュールが明記されます。これにより、準備期間中の各担当者の動きが明確になり、プロジェクト全体の進捗管理が容易になります。

さらに、「外部協力者への提案書」としての役割も担います。スポンサーや協賛企業、業務を委託するパートナー企業に対して、イベントの魅力や協業するメリットを伝えるための重要な営業ツールとなるのです。

イベントの種類は、社内親睦会のような小規模なものから、新商品発表会、数千人を集める音楽フェスティバル、オンラインで開催されるウェビナーまで様々です。しかし、どのような規模や形式のイベントであっても、その根幹には必ず「企画書」が存在します。質の高い企画書を作成することこそが、イベントを成功させるための第一歩であり、最も重要なタスクであると言っても過言ではありません。

イベント企画書を作成する3つの目的

イベント企画書は、単にイベントの内容を書き記すための書類ではありません。作成する過程とその成果物には、イベントを成功に導くための明確な目的が存在します。ここでは、企画書を作成する上で特に重要な3つの目的を深掘りして解説します。

① 関係者との共通認識を持つ

イベントというプロジェクトは、企画者一人では決して完遂できません。上司、同僚、他部署のスタッフ、経理担当者、情報システム部門、さらには外部の協力会社、会場スタッフ、登壇者、そしてスポンサーに至るまで、非常に多くの「関係者」が関わります。これらの人々が、それぞれ異なるイメージや目的意識を持ったままプロジェクトを進めると、どうなるでしょうか。

例えば、企画者は「若者向けの革新的なブランドイメージ」を訴求するイベントを想定しているのに、営業担当者は「既存顧客向けの堅実な商談の場」だと誤解しているかもしれません。この認識のズレは、プロモーションの方向性の違い、会場の雰囲気作り、コンテンツの選定など、あらゆる面で齟齬を生み、最終的にちぐはぐで誰にも響かないイベントになってしまいます。

イベント企画書は、このような悲劇を防ぎ、すべての関係者がプロジェクトに対して同じビジョンを描くための「共通言語」として機能します。

企画書には、イベントの根本的な目的(Why)、具体的な目標(What)、ターゲット層(Who)、開催日時(When)、場所(Where)、実施内容(How)などが、誰の目にも明らかな形で記述されます。これにより、以下のような効果が期待できます。

- 目的の統一: 「なぜこのイベントをやるのか」という根源的な問いに対する答えを共有することで、全員が同じゴールを目指せます。

- 役割の明確化: 誰が何に責任を持つのかが文書化されるため、各担当者は自分のタスクに集中でき、責任の所在もはっきりします。

- スムーズな連携: 各部署や担当者が、他のチームの動きや全体のスケジュールを把握できるため、部門間の連携が円滑になります。例えば、広報チームは企画書を見て、いつまでにプレスリリースを打つべきかを判断できます。

- 手戻りの防止: 企画の初期段階で関係者全員の合意形成を図るため、「話が違う」といった後からのちゃぶ台返しや、それに伴う無駄な手戻り作業を最小限に抑えられます。

企画書は、関係者という名のオーケストラの「楽譜」のようなものです。 指揮者である企画者が明確な楽譜を用意することで、各演奏者(関係者)は自分のパートを正確に、かつ他の演奏者と調和を取りながら演奏でき、最終的に素晴らしいハーモニー(イベントの成功)を奏でることができるのです。

② イベント開催の承認を得る

ほとんどの場合、イベント開催には予算や人員といった会社のリソースを必要とします。そのため、企画を実現するには、予算の決裁権を持つ上司や経営層から「承認」を得るプロセスが不可欠です。イベント企画書は、この承認を得るための最も重要なプレゼンテーション資料となります。

決裁者は、あなたのアイデアの面白さや情熱だけでGOサインを出すわけではありません。彼らは経営的な視点から、その投資が妥当であるかどうかを冷静に判断します。具体的には、以下のような点を厳しくチェックしています。

- 費用対効果(ROI): 「このイベントにXX円のコストをかけることで、会社にどれだけのリターンがあるのか?」という点です。リターンは、売上や利益といった直接的な金銭だけでなく、ブランドイメージの向上、新規顧客の獲得、顧客ロイヤルティの強化、従業員満足度の向上といった無形の価値も含まれます。企画書では、これらの効果を可能な限り具体的かつ定量的に示す必要があります。

- 目的の正当性: 「なぜ、今このイベントをやる必要があるのか?」という問いです。会社の経営戦略や事業目標と、イベントの目的がどのようにリンクしているのかを論理的に説明し、イベント開催が単なる思いつきではなく、事業成長に不可欠な施策であることをアピールしなければなりません。

- 計画の実現可能性: 「描いている計画は、本当に実現できるのか?」という点です。非現実的な目標や、杜撰なスケジュール、曖昧な予算計画では、決裁者を不安にさせるだけです。「絵に描いた餅」だと思われないよう、計画には具体性、論理性、そして裏付けが求められます。

- リスク管理: 「潜在的なリスクを把握し、その対策は考えられているか?」という点です。天候不順、機材トラブル、集客不足、予期せぬ事故など、考えられるリスクを事前に洗い出し、それらに対する具体的な対応策を明記することで、企画の堅実性と企画者の危機管理能力を示すことができます。

優れた企画書は、決裁者が抱くであろうこれらの疑問や懸念に対して、先回りして明確な答えを提示します。 情熱だけで推し進めるのではなく、客観的なデータ、論理的なストーリー、そして緻密な計画をもって、「この企画に投資する価値がある」と確信させることが、承認を勝ち取るための鍵となるのです。

③ スポンサーや協賛企業を募る

自己資金だけでは大規模なイベントや、より質の高いイベントを実現するのが難しい場合があります。そのようなとき、外部の企業から資金や物品、サービスなどの提供を受ける「スポンサーシップ」や「協賛」が非常に有効な手段となります。イベント企画書は、これらのスポンサーや協賛企業を募るための「営業ツール」としての役割も担います。

スポンサー企業は、単なる慈善事業として支援をしてくれるわけではありません。彼らもまた、自社のビジネス目標を達成するために、イベントへの投資対効果(ROI)をシビアに見ています。彼らがイベントに協賛することで得たいと考えるメリットは、主に以下のようなものです。

- ブランド認知度の向上: イベントを通じて、自社のブランド名や商品を多くの人に知ってもらいたい。

- ターゲット層へのリーチ: 自社がアプローチしたい特定の顧客層(例:20代女性、富裕層、ITエンジニアなど)が参加するイベントで、効果的にメッセージを届けたい。

- 新規見込み客(リード)の獲得: イベント会場でのブース出展やサンプリングを通じて、将来の顧客となる可能性のある人々の情報を得たい。

- 企業イメージの向上(CSR活動): 地域貢献や文化支援といった社会的に意義のあるイベントを支援することで、企業の社会的責任を果たし、ポジティブなイメージを構築したい。

- 競合他社との差別化: 競合が少ないイベントに協賛することで、業界内での存在感を示したい。

したがって、スポンサー向けの企画書では、単に「お金を出してください」とお願いするのではなく、「このイベントに協賛することが、貴社にとってどれほど素晴らしい投資機会であるか」を魅力的にプレゼンテーションする必要があります。

そのために、企画書には以下の要素を盛り込むことが不可欠です。

- ターゲットオーディエンスの明確化: どのような属性(年齢、性別、興味関心、職業など)の人々が、何人くらい集まる見込みなのかを具体的に示し、それがスポンサー企業のターゲット層と合致していることをアピールします。

- 具体的な協賛メリットの提示: 協賛金額や内容に応じて、どのような見返り(ベネフィット)があるのかをパッケージ化して提示します。「ロゴの掲載(Webサイト、ポスター、会場バナーなど)」「ブース出展権利」「サンプリング配布権利」「ステージでの企業紹介」など、具体的で魅力的なメニューを用意します。

- 過去の実績: もし過去に同様のイベントを開催した実績があれば、その際の来場者数、メディア掲載実績、参加者の満足度などをデータで示し、イベントの価値を客観的に証明します。

- メディア露出計画: どのようなメディア(テレビ、新聞、Webメディア、インフルエンサーなど)で、どの程度の露出が見込めるのかを具体的に示すことで、スポンサーの広告換算価値を高めます。

スポンサーを募るということは、イベントという「商品」を企業に売り込むマーケティング活動そのものです。 相手のニーズを深く理解し、そのニーズを満たす価値を提供できることを論理的かつ情熱的に伝える企画書こそが、強力なパートナーシップを築く第一歩となるのです。

イベント企画書に盛り込むべき必須項目12選

説得力があり、関係者全員がスムーズに理解できるイベント企画書を作成するためには、含めるべき情報が網羅されていることが不可欠です。ここでは、どのようなイベントにも共通して必要となる12の必須項目を、具体的な書き方のポイントと共に解説します。これらの項目を漏れなく記述することで、企画の全体像が明確になり、承認や協力が得やすくなります。

① イベントのタイトル

イベントのタイトルは、企画書の「顔」であり、企画内容を瞬時に伝える最も重要な要素です。 決裁者や関係者は、まずタイトルを見て、その企画に興味を持つかどうかを判断します。魅力的で分かりやすいタイトルは、企画書を続きを読む動機付けになります。

良いタイトルを作成するためのポイントは以下の通りです。

- 具体性: どのようなイベントなのかが一目で分かるように、具体的なキーワードを入れましょう。「懇親会」のような漠然としたものではなく、「2024年度 新入社員歓迎BBQ大会」のように、対象者や内容が分かるようにします。

- ベネフィットの提示: 参加することでどのような良いことがあるのか(ベネフィット)をタイトルに含めると、より魅力的になります。例えば、「明日から使える!最新AI活用術セミナー 〜業務効率を30%改善する秘訣〜」のように、参加メリットを具体的に示すと効果的です。

- キャッチーさ: 特に一般消費者向けのイベントでは、記憶に残りやすく、口コミで広がりやすいようなキャッチーな言葉を選ぶことも重要です。語呂の良さやインパクトを意識してみましょう。

- サブタイトルの活用: メインタイトルでインパクトを与え、サブタイトルで内容を補足説明するという手法も有効です。

【例文】

- (社内向け)若手社員向けリーダーシップ研修 〜次世代リーダーを育成する2日間集中プログラム〜

- (販促イベント)ABCスイーツ 2024年秋の新作発表&試食会 〜五感で味わう、最高のマリアージュ体験〜

- (地域活性化)第5回〇〇商店街わくわく夏祭り 〜未来へつなぐ、地域の絆〜

② イベントのコンセプト

コンセプトとは、イベント全体を貫く「基本的な考え方」や「テーマ」のことです。 イベントの目的を、より具体的で魅力的な言葉やイメージに変換したものと言えます。コンセプトが明確であれば、会場の装飾、コンテンツの内容、プロモーションのトーン&マナーなど、すべての要素に一貫性が生まれます。

コンセプトを策定する際は、「誰に(ターゲット)、何を(提供価値)、どのように伝えて、どうなってほしいか」を突き詰めて考えます。

- 一言で表現するキャッチコピー: イベントの核心を突く、覚えやすく魅力的なフレーズを考えましょう。

- コンセプトステートメント: キャッチコピーだけでは伝わらない背景や想いを、数行の文章で補足説明します。

【例文】

- イベントタイトル: ABCアウトドア主催 ファミリーキャンプフェスタ

- コンセプト: 「初めての『そとあそび』を、一生の思い出に。」

- ステートメント: テントの立て方が分からない、火のおこし方が不安。そんなキャンプ初心者ファミリーを全力でサポートします。都会の喧騒を離れ、自然の中で過ごす時間の素晴らしさ、家族で協力して何かを成し遂げる達成感を体験してもらうことで、家族の絆を深め、アウトドアの魅力を知るきっかけを提供します。

明確なコンセプトは、イベントに独自の「世界観」を与え、他の類似イベントとの差別化を図る上で極めて重要です。

③ イベントの目的と目標

イベント企画の根幹をなすのが「目的(Why)」と「目標(What)」です。 この二つが曖昧なままでは、企画全体がぼやけてしまい、承認を得ることも、成功を測ることもできません。

- 目的(Purpose): イベントを通じて最終的に達成したい「状態」や「方向性」を示す、定性的なゴールです。「なぜ、このイベントを開催するのか?」という問いへの答えにあたります。

- 目標(Goal/Objective): 目的を達成するために、具体的にクリアすべき「指標」です。こちらは定量的で、測定可能なものでなければなりません。「何を、どれくらい達成するのか?」を明確にします。

目標設定の際には、「SMARTの法則」を意識すると、より具体的で実効性の高い目標になります。

- S (Specific): 具体的で分かりやすいか

- M (Measurable): 測定可能か

- A (Achievable): 達成可能か

- R (Relevant): 目的と関連性があるか

- T (Time-bound): 期限が明確か

さらに、目標をKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)に分けて設定すると、進捗管理がしやすくなります。

- KGI (Key Goal Indicator): 最終的なゴールとなる指標。

- KPI (Key Performance Indicator): KGIを達成するための中間的な指標。

【例文】

- 目的:

- (目的1)自社開発のSaaSツール「X-Analytics」の認知度を向上させ、新規リードを獲得する。

- (目的2)既存顧客との関係を強化し、アップセル・クロスセルに繋げる。

- 目標(KGI):

- イベント経由での商談化数を「50件」創出する。

- イベント参加者アンケートの満足度を「90%以上」にする。

- 目標(KPI):

- イベントの申込者数を「500名」獲得する。

- 当日の参加者数を「300名」以上にする。

- イベント特設サイトのPV数を「10,000PV」達成する。

目的と目標を明確に切り分け、具体的な数値で示すことが、企画の説得力を飛躍的に高めます。

④ イベントの概要

イベントの概要は、企画全体の要約です。 忙しい決裁者が最初に目を通し、全体像を把握するための重要なパートです。ここでは、後述する各項目の要点を簡潔にまとめ、「5W1H」のフレームワークに沿って記述すると分かりやすくなります。

- When(いつ): 開催日時

- Where(どこで): 開催場所(オンラインの場合はプラットフォーム)

- Who(誰が): 主催者、対象者

- What(何を): イベントの主な内容

- Why(なぜ): イベントの目的

- How(どのように): イベントの形式(セミナー、展示会、ワークショップなど)

このセクションは、企画書の冒頭、タイトルの直後などに配置するのが一般的です。誰が読んでも、数分でイベントの骨子を理解できるように、専門用語を避け、平易な言葉で記述することを心がけましょう。

【例文】

- イベント名: BtoBマーケター向け 最新MAツール活用セミナー

- 開催日時: 2024年10月25日(金) 14:00〜16:00

- 開催場所: オンライン(Zoomウェビナーにて配信)

- 主催: 株式会社マーケティングソリューションズ

- 対象者: BtoB企業のマーケティング担当者、営業企画担当者

- イベント内容: 最新のMA(マーケティングオートメーション)ツールの活用事例紹介、および成果を出すための運用ノウハウに関するセミナー

- 開催目的: 自社MAツール「Auto-Marke」の認知度向上と、新規見込み客の獲得

- 形式: 専門家による講演、およびQ&Aセッション

⑤ ターゲット

「誰に届けたいイベントなのか」を明確にするのが、ターゲット設定です。 ターゲットが曖昧だと、コンテンツの内容もプロモーション戦略も定まらず、結果的に誰の心にも響かないイベントになってしまいます。

ターゲット設定では、単に「20代女性」とするだけでなく、より具体的な人物像である「ペルソナ」を設定することが有効です。

- デモグラフィック情報(量的情報): 年齢、性別、居住地、職業、年収、学歴、家族構成など

- サイコグラフィック情報(質的情報): ライフスタイル、価値観、趣味・関心、性格、抱えている悩みや課題、情報収集の方法など

なぜそのターゲットを選ぶのか、その理由(市場規模、自社製品との親和性、課題の深さなど)も併記すると、企画の説得力が増します。

【例文:ペルソナ設定】

- 氏名: 田中 みのり

- 年齢: 32歳

- 職業: 都内の中堅IT企業で働くマーケティング担当者(主任クラス)

- 年収: 550万円

- 家族構成: 夫と二人暮らし

- 課題・悩み:

- 現在、手作業でのリード管理に限界を感じている。

- MAツールを導入したいが、どれを選べば良いか分からず、上司を説得できるだけの材料がない。

- 日々の業務に追われ、情報収集の時間がなかなか取れない。

- 情報収集:

- Webマーケティング系の専門メディアを複数購読。

- 情報収集は主に通勤中のスマホで行う。

- 同業者のSNS(X, Facebook)での情報発信を参考にしている。

このような具体的なペルソナを設定することで、「田中さんのような人が参加したくなるには、どんなコンテンツや告知方法が有効か?」という視点で、企画の細部を詰められるようになります。

⑥ 開催日時と場所

ターゲットとイベント内容が決まったら、具体的な開催日時と場所を決定します。これらは参加のしやすさに直結する重要な要素です。

【開催日時の選定ポイント】

- ターゲットの都合:

- ビジネスパーソン向けなら、平日の業務時間後や、情報収集しやすいとされる火曜〜木曜の午後。

- 主婦層向けなら、平日の昼間。

- ファミリー層向けなら、土日祝日。

- 季節性: 屋外イベントであれば天候が安定する春・秋が適しています。

- 競合イベント: 同一ターゲットを対象とする大規模なイベントや展示会と日程が重ならないように調査しましょう。

- 準備期間: 企画から開催日まで、十分な準備期間が確保できる日程を設定します。

【開催場所の選定ポイント】

- アクセス: 最寄り駅から近いか、駐車場の有無など、ターゲットが来場しやすい場所を選びます。

- キャパシティ: 想定される参加者数を十分に収容できる広さがあるか。

- 設備: プロジェクター、音響設備、Wi-Fi環境、電源など、イベント内容に必要な機材が揃っているか。

- 雰囲気: イベントのコンセプトやブランドイメージに合った雰囲気の会場か。

- 費用: 会場費が予算内に収まるか。

- オンラインの場合: 使用する配信プラットフォーム(Zoom, YouTube Live, Microsoft Teamsなど)を選定します。それぞれの機能、費用、参加可能人数などを比較検討し、イベントの形式に最適なツールを選びましょう。

企画書には、候補となる日時や場所を複数挙げ、それぞれのメリット・デメリットを比較検討した上で、「なぜその日時・場所を選んだのか」という選定理由を明確に記述することが重要です。

⑦ イベント内容(プログラム・タイムスケジュール)

イベントの「中身」にあたる、最も重要な部分です。 参加者が「面白そう!」「参加したい!」と思うような、魅力的で具体的なコンテンツを計画します。

ここでは、単にコンテンツを羅列するだけでなく、当日の流れがイメージできるようにタイムスケジュールを作成することが不可欠です。

| 時間 | プログラム内容 | 登壇者/担当者 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 13:30〜14:00 | 開場・受付 | 受付チーム | BGM、ウェルカムドリンク提供 |

| 14:00〜14:10 | オープニング・挨拶 | 司会、主催者代表 | イベントの趣旨説明 |

| 14:10〜14:50 | 第1部:基調講演 | 〇〇様(外部専門家) | 最新市場トレンドについて |

| 14:50〜15:00 | 休憩 | ||

| 15:00〜15:40 | 第2部:パネルディスカッション | 〇〇様、△△様、弊社〇〇 | 事例を交えた実践的トーク |

| 15:40〜15:55 | Q&Aセッション | 司会、登壇者全員 | |

| 15:55〜16:00 | クロージング・アンケート案内 | 司会 | 次回案内、アンケート協力依頼 |

プログラムを作成する際のポイント:

- 参加者の満足度: ターゲットが求める情報や体験を提供できるか。一方的な情報提供だけでなく、参加型のワークショップやQ&Aセッションなどを取り入れ、飽きさせない工夫をしましょう。

- 時間配分: 各プログラムの時間を適切に配分し、休憩時間も十分に確保します。全体の時間が長すぎたり短すぎたりしないよう注意が必要です。

- 登壇者・ゲスト: イベントの魅力を高めるために、誰に登壇を依頼するかも重要な要素です。登壇者のプロフィールや依頼する理由も企画書に記載すると良いでしょう。

- 実行可能性: 計画したプログラムが、予算や人員、時間的な制約の中で本当に実行可能かどうかを検討します。

⑧ 集客・プロモーション方法

どれだけ素晴らしいイベントを企画しても、参加者が集まらなければ意味がありません。 ターゲットにイベントの存在を知らせ、参加を促すための具体的な集客・プロモーション計画を立てます。

チャネルは一つに絞るのではなく、複数の方法を組み合わせる「クロスメディア戦略」が効果的です。

【集客・プロモーション手法の例】

- 自社メディア(オウンドメディア):

- Webサイト/ブログ: イベント告知ページの作成、関連記事の掲載。

- メールマガジン: 既存顧客やリードへの一斉配信。

- SNSアカウント(X, Facebook, Instagramなど): 定期的な情報発信、カウントダウン投稿、ハッシュタグキャンペーン。

- 外部メディア(ペイドメディア/アーンドメディア):

- プレスリリース: ニュースサイトや業界専門メディアへの情報提供。

- Web広告: リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告などでターゲット層に直接アプローチ。

- インフルエンサーマーケティング: イベントのターゲット層と親和性の高いインフルエンサーに協力を依頼。

- イベント告知サイト: PeatixやTECH PLAYなどの外部プラットフォームへの掲載。

- その他:

- 既存顧客への直接アプローチ: 営業担当者からの個別案内。

- チラシ・ポスター: オフラインでの告知。

企画書には、「どのチャネルを使い、いつ、どのような内容で情報を発信していくのか」というプロモーションのタイムラインも具体的に示しましょう。これにより、計画的かつ効果的な集客活動が可能になります。

⑨ 必要なもの・こと

イベントを滞りなく運営するために必要なリソースを、「ヒト(人員)」「モノ(物品・機材)」「カネ(費用)」以外の観点から洗い出します。リストアップが曖昧だと、準備段階や当日に「あれがない」「これがない」という事態に陥り、大きなトラブルの原因となります。

チェックリスト形式で網羅的に洗い出すことが重要です。

【必要なもの・ことの例】

- 会場関連:

- 会場の予約、契約

- 会場レイアウト図の作成

- 電源、インターネット回線の確認・手配

- 駐車場の確保

- 制作物:

- Webサイト、申込フォーム

- ポスター、チラシ、招待状

- 当日配布資料、アンケート用紙

- 会場の案内表示、看板

- 登壇者用プレゼンテーション資料

- 備品・機材:

- 受付用具(PC、名刺ホルダー、筆記用具)

- プロジェクター、スクリーン

- マイク、スピーカーなどの音響設備

- 配信用カメラ、スイッチャー(オンラインの場合)

- Wi-Fiルーター

- 各種手配:

- 登壇者、司会者への出演依頼・調整

- ケータリング、飲料の手配

- 警備員、アルバイトスタッフの手配

- 許認可申請:

- 道路使用許可(必要な場合)

- 消防署への届け出(必要な場合)

これらの項目を詳細にリストアップすることで、タスクの抜け漏れを防ぎ、関係者との役割分担もスムーズに進められます。

⑩ 運営体制と担当者

イベントを成功させるには、明確な役割分担と責任の所在が不可欠です。 「誰が、何をするのか」を定義した運営体制図を作成します。これにより、各メンバーが自分の役割を認識し、スムーズな連携が可能になります。

プロジェクト全体を統括する「プロジェクトマネージャー(責任者)」を筆頭に、各タスクごとのチームリーダーとメンバーを配置します。

【運営チームの役割分担例】

| 役割 | 担当チーム/担当者名 | 主な業務内容 |

| :— | :— | :— |

| 全体統括 | 鈴木 一郎(プロジェクトマネージャー) | 企画立案、予算管理、進捗管理、最終意思決定 |

| 会場・設営担当 | 佐藤 チーム | 会場選定・契約、機材手配、レイアウト設計、当日の設営・撤収 |

| コンテンツ担当 | 高橋 チーム | プログラム企画、登壇者選定・交渉、プレゼン資料作成支援 |

| 集客・広報担当 | 田中 チーム | プロモーション計画立案・実行、プレスリリース配信、SNS運用 |

| 当日運営担当 | 渡辺 チーム | 受付・誘導、司会進行、タイムキーピング、トラブル対応 |

| 経理・事務担当 | 伊藤 チーム | 予算執行管理、支払い処理、備品購入 |

さらに、緊急時の連絡網も作成しておくと、万が一のトラブルが発生した際に迅速に対応できます。各チームリーダーの連絡先を一覧にして共有しておきましょう。この体制図は、特に規模の大きいイベントや、関わる部署が多い場合にその真価を発揮します。

⑪ 収支計画(予算)

収支計画は、イベントの実現可能性と採算性を判断するための最重要項目です。 どれだけ魅力的な企画でも、予算がなければ実行できません。ここでは、「収入」と「支出」のすべての項目を詳細に洗い出し、現実的な計画を立てる必要があります。

| 収入の部 | 金額(円) | 備考 |

|---|---|---|

| 参加費 | 500,000 | 5,000円 × 100名 |

| スポンサー料 | 300,000 | A社: 20万円, B社: 10万円 |

| グッズ販売売上 | 50,000 | 見込み |

| 収入合計 | 850,000 |

| 支出の部 | 金額(円) | 備考 |

|---|---|---|

| 会場費 | 150,000 | 〇〇ホール 半日利用 |

| 人件費 | 100,000 | 登壇者謝礼、アルバイト代 |

| 広報・宣伝費 | 100,000 | Web広告、チラシ印刷代 |

| 制作費 | 80,000 | 資料印刷、ノベルティグッズ作成 |

| 機材費 | 50,000 | 音響・照明機材レンタル |

| その他経費 | 50,000 | 通信費、交通費など |

| 予備費 | 70,000 | 支出合計の約10% |

| 支出合計 | 600,000 | |

| 収支差額 | 250,000 | (収入合計 – 支出合計) |

収支計画作成のポイント:

- 項目の網羅性: 考えられる収入源と支出項目をすべて洗い出します。見積もりを取得するなどして、できる限り正確な金額を記載します。

- 予備費の計上: 予期せぬ出費に備え、支出全体の10〜20%程度の予備費を必ず計上しておきましょう。これにより、計画の信頼性が高まります。

- 損益分岐点: 有料イベントの場合は、「何人集客できれば赤字にならないか」という損益分岐点を計算し、明記しておくと、目標設定がより明確になります。

- 複数のプラン: 予算が厳しい場合は、「松・竹・梅」のように複数のプランを提示し、どこを削ればコストを抑えられるかを示せるようにしておくと、議論が進めやすくなります。

⑫ 問い合わせ先

企画書を読んだ関係者が、不明点や確認事項があった際にスムーズに連絡が取れるよう、担当者の連絡先を明記します。

社内向けの企画書であれば、企画責任者の氏名、部署、内線番号、メールアドレスを記載します。スポンサー募集など社外向けの企画書の場合は、会社の代表電話番号や、専用の問い合わせメールアドレスを記載するのが一般的です。

この項目を最後に設けることで、読み手がアクションを起こしやすくなり、コミュニケーションの円滑化に繋がります。

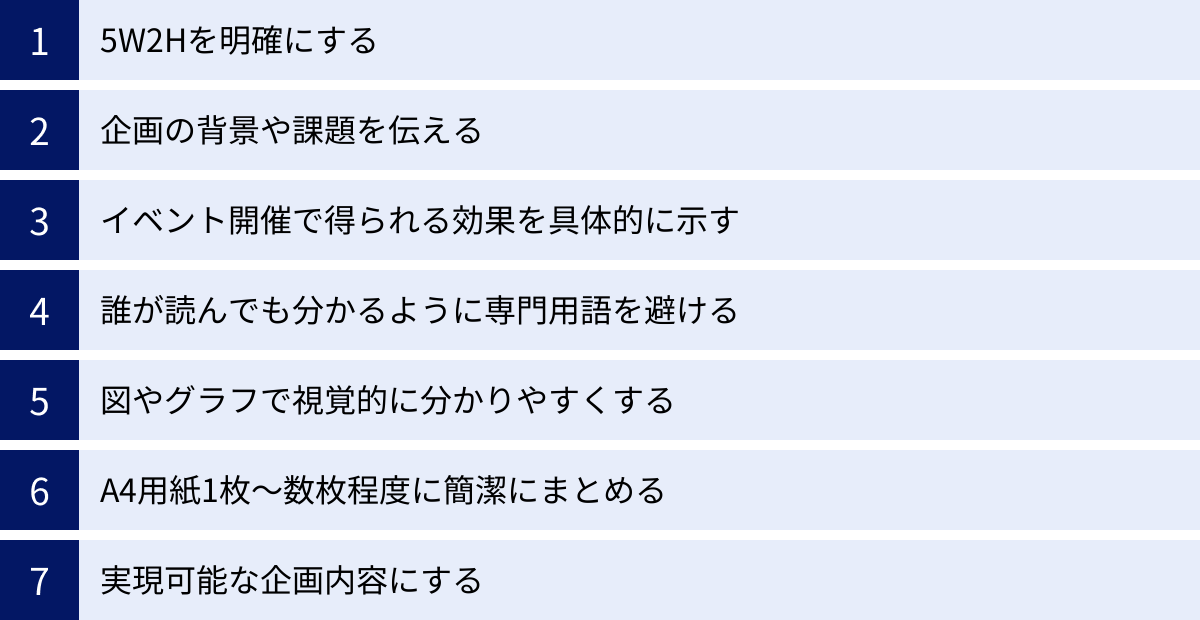

審査に通るイベント企画書を作成する7つのコツ

必須項目を網羅するだけでは、優れた企画書とは言えません。決裁者や関係者の心を動かし、「ぜひ、このイベントを実現させたい」と思わせるには、いくつかの重要なコツがあります。ここでは、企画の承認率を格段に高めるための7つの実践的なテクニックを紹介します。

① 5W2Hを明確にする

「5W1H」はビジネスの基本として知られていますが、イベント企画においては、さらに2つの「H」を加えた「5W2H」のフレームワークで思考を整理することが非常に有効です。

- Why(なぜ): なぜこのイベントを行うのか?(目的・背景)

- What(何を): イベントで何をするのか?(内容・コンセプト)

- When(いつ): いつ開催するのか?(日時)

- Where(どこで): どこで開催するのか?(場所)

- Who(誰が・誰に): 誰が主催し、誰を対象とするのか?(主催者・ターゲット)

- How(どのように): どのように実施・運営するのか?(手法・体制)

- How much(いくらで): どれくらいの費用がかかるのか?(予算)

企画書の各項目が、この5W2Hに明確に答えられるようになっているかを確認しましょう。例えば、「ターゲット(Who)」と「イベント内容(What)」に一貫性があるか、「目的(Why)」を達成するために「予算(How much)」は妥当か、といったように、各要素が有機的に結びついていることが論理的な企画の証です。

企画書全体を書き終えた後に、このフレームワークに沿ってセルフチェックを行うことで、情報の抜け漏れや矛盾点を洗い出すことができます。決裁者は、この5W2Hが明確で、かつ一貫性のある企画を高く評価します。

② 企画の背景や課題を伝える

「なぜ、今このタイミングで、このイベントを実施する必要があるのか?」という問いに、説得力のある答えを提示することが重要です。そのためには、企画が生まれた背景や、解決しようとしている課題を明確に伝える必要があります。

単に「新商品をPRしたい」という自分たちの都合だけでなく、より大きな文脈の中に企画を位置づけることで、その必要性や意義が深まります。

- 市場・社会の動向: 「最近の〇〇という市場トレンドを受けて」「△△という社会課題の解決に貢献するために」といった、外部環境の変化を根拠として示します。客観的なデータや調査結果を引用すると、説得力が増します。

- 競合の動き: 「競合他社が〇〇というアプローチで成功しているが、我々には△△という独自の強みがある」といった分析を加えることで、企画の戦略的な位置づけが明確になります。

- 自社の課題: 「若手社員の離職率の高さが課題となっており、エンゲージメント向上が急務である」「既存顧客のLTV(顧客生涯価値)が伸び悩んでおり、新たな関係構築策が必要だ」といった、社内の具体的な課題を提示し、その解決策としてイベントを位置づけます。

企画の背景を丁寧に説明することで、決裁者は「これは単なる思いつきのイベントではなく、戦略的に考え抜かれた重要な施策なのだ」と認識し、より前向きに検討してくれるようになります。

③ イベント開催で得られる効果を具体的に示す

決裁者が最も知りたいのは、「そのイベントに投資することで、どのようなリターン(効果)が得られるのか」という点です。この「効果」を、できる限り具体的かつ魅力的に示すことが、承認を勝ち取るための鍵となります。

効果は、「定量的効果」と「定性的効果」の2つの側面から示すと、より多角的で説得力のあるアピールができます。

- 定量的効果(数値で測れる効果):

- 売上〇〇円アップ

- 新規見込み客(リード)〇〇件獲得

- 商談化率〇%向上

- Webサイトへのアクセス数〇〇%増

- 採用応募者数〇〇名増加

- コスト〇〇円削減

- 定性的効果(数値化しにくいが重要な効果):

- 企業・ブランドイメージの向上: 「先進的」「顧客志向」「社会貢献」といったポジティブなイメージを醸成する。

- 顧客ロイヤルティの強化: 既存顧客との関係を深め、ファンになってもらう。

- 従業員エンゲージメントの向上: 社員のモチベーションを高め、組織の一体感を醸成する。

- メディアリレーションの構築: メディアとの良好な関係を築き、将来的なPR活動に繋げる。

- コミュニティの形成: 顧客やファン同士の繋がりを生み出し、長期的な関係を構築する。

さらに、これらの効果を「誰にとってのメリットか」という視点で整理するのも有効です。

- 会社にとっての効果: 売上向上、ブランド価値向上など

- 参加者にとっての効果: 新たな知識の習得、人脈形成、楽しい体験など

- スポンサーにとっての効果: ターゲットへのリーチ、ブランド認知向上など

これらの効果が、企画書で設定した「目的」としっかりと結びついていることを示すことで、企画全体の一貫性と説得力が格段に高まります。

④ 誰が読んでも分かるように専門用語を避ける

イベント企画書は、企画担当者だけでなく、経理、法務、経営層など、専門知識を持たない様々な立場の人が読みます。自分たちにとっては当たり前の業界用語や社内略語、専門用語を多用すると、読み手の理解を妨げ、企画の魅力が正しく伝わらない可能性があります。

例えば、マーケティング部門の企画書で「CPAを改善し、LTVを最大化するために、MAを活用したNurturing施策を実施します」と書かれても、専門外の人には何のことかさっぱり分かりません。

これを、「Web広告の費用対効果(一人のお客様を獲得するためのコスト)を高め、お客様に長期間サービスを使い続けてもらう(顧客生涯価値)ために、専門のツール(マーケティングオートメーション)を使って、見込み客との関係を段階的に深めていく(ナーチャリング)施策を実施します」のように、平易な言葉に言い換えるか、注釈を加えるといった配慮が必要です。

企画書を作成する際は、常に「この分野に全く詳しくない上司が読んでも、一読して理解できるだろうか?」という視点を持つことが重要です。シンプルで分かりやすい言葉を選ぶことは、相手への思いやりであり、スムーズな意思決定を促すための重要なテクニックです。

⑤ 図やグラフで視覚的に分かりやすくする

文字ばかりが羅列された企画書は、読むのに時間がかかり、内容も頭に入りにくいものです。複雑な情報や数値を扱う際には、図、グラフ、表、イラストなどを積極的に活用し、視覚的に分かりやすく表現することを心がけましょう。

- 収支計画(予算): 単純な数字の羅列ではなく、収入と支出の内訳を円グラフや棒グラフで示すと、構成比が一目で分かります。

- タイムスケジュール: プロジェクト全体の進行計画をガントチャートで示すと、各タスクの期間や前後関係が明確になります。

- 運営体制: 組織図を用いることで、誰が責任者で、どのようなチーム構成なのかが直感的に理解できます。

- 会場レイアウト: 会場の見取り図に、受付、ステージ、ブースなどの配置を書き込むと、当日のイメージが湧きやすくなります。

- 市場データ: 市場の成長性やターゲット層の構成などをグラフで示すと、文字で説明するよりも説得力が増します。

「百聞は一見に如かず」という言葉の通り、視覚的な要素は、読み手の理解を助け、記憶に残りやすくする効果があります。 適切なビジュアルを効果的に使うことで、企画書のクオリティと説得力は格段に向上します。

⑥ A4用紙1枚〜数枚程度に簡潔にまとめる

決裁者である上司や経営層は、日々多くの書類に目を通しており、非常に多忙です。何十ページにもわたる詳細な企画書を提出しても、最後まで読んでもらえない可能性があります。

そこで重要になるのが、企画の要点をA4用紙1枚、多くても数枚程度に簡潔にまとめることです。これは「企画書サマリー(要約版)」とも呼ばれ、企画書の冒頭に添付します。

このサマリーには、以下の要素を凝縮して盛り込みます。

- イベントのタイトル

- イベントの目的と目標(KGI)

- ターゲットと期待される効果

- 開催概要(日時、場所)

- 必要な予算総額と収支見込み

まずこのサマリーを読んでもらうことで、決裁者は短時間で企画の全体像と要点を掴むことができます。 そして、興味を持ったり、さらに詳しい情報が必要だと感じたりすれば、詳細が書かれた本文や添付資料に目を通してくれるでしょう。

すべての情報を詰め込もうとするのではなく、「何が最も重要で、何を伝えなければならないか」を徹底的に考え抜き、情報を取捨選択する能力が問われます。詳細なデータや補足資料は、「別紙参照」として添付する形にすれば、本編をスッキリと保つことができます。

⑦ 実現可能な企画内容にする

情熱的で壮大なビジョンを語ることは素晴らしいですが、それが予算、人員、期間といったリソースの制約を完全に無視した「絵に描いた餅」であっては、承認されることはありません。企画書では、その計画が現実的に実行可能であることを示す必要があります。

- 予算の妥当性: 収支計画は、希望的観測ではなく、実際に見積もりを取るなどして、根拠のある数字で構成されているか。予備費は計上されているか。

- 人員の確保: 運営体制に挙げた人員は、実際にアサイン可能か。必要なスキルを持った人材はいるか。

- スケジュールの現実性: 準備期間は十分に確保されているか。各タスクの所要時間は現実的か。

- リスクの想定と対策: 天候不順、機材トラブル、集客不足、出演者の急なキャンセルなど、起こりうるリスクを事前に洗い出し、それぞれに対する具体的な対応策(コンティンジェンシープラン)を併記しておきましょう。

リスクと対策を明記することは、ネガティブな印象を与えるどころか、「この企画者は物事を多角的に捉え、不測の事態にも備える危機管理能力がある」というポジティブな評価に繋がります。実現可能性とリスク管理への配慮を示すことで、企画の信頼性は飛躍的に高まり、決裁者は安心してGOサインを出すことができるのです。

【目的別】イベント企画書のポイント

イベントと一言で言っても、その目的や対象者は様々です。ここでは、特に代表的な「社内イベント」に焦点を当て、企画書を作成する際に特に意識すべきポイントを解説します。

社内イベントの場合

社員総会、キックオフミーティング、懇親会、社員旅行、表彰式など、社内イベントの目的は多岐にわたります。これらのイベントは、外部の顧客ではなく、共に働く従業員がターゲットであるという点が最大の特徴です。したがって、企画書作成においても、特有の配慮が求められます。

参加のハードルを下げる工夫をする

社内イベントは、ともすると「業務の延長」「強制参加」といったネガティブなイメージを持たれがちです。特に、業務時間外に開催される場合は、参加率が伸び悩むことも少なくありません。そのため、企画書では「社員が『参加したい!』と心から思えるような、参加のハードルを下げる工夫」を具体的に示すことが重要です。

- 開催日時の配慮: 業務時間内に開催する、多忙な時期を避ける、開催時間を短くするなど、社員の負担を軽減する配慮を示します。企画書には、なぜその日時を選んだのか、社員の働き方を考慮した結果であることを明記しましょう。

- 参加メリットの明示: 「豪華景品が当たる抽選会」「有名レストランの食事券」といった直接的なインセンティブだけでなく、「他部署の社員と交流できる貴重な機会」「経営層と直接話せるチャンス」など、キャリア形成に繋がるメリットをアピールします。

- 魅力的なコンテンツ企画: マンネリ化した懇親会ではなく、チーム対抗のゲームや、謎解き、ワークショップなど、社員が主体的に楽しめる参加型のコンテンツを企画し、その面白さを企画書で具体的に伝えます。

- 雰囲気作り: 「服装は自由(カジュアルOK)」「途中参加・退出OK」など、気軽に参加できる雰囲気作りへの配取り組みを記載します。

- 家族参加の歓迎: ファミリーデーなど、社員の家族も参加できるイベントにすることで、会社への理解を深めてもらうと共に、社員の満足度向上にも繋がります。

これらの工夫を企画書に盛り込むことで、「このイベントは社員のことを第一に考えて計画されている」というメッセージが経営層に伝わり、承認を得やすくなります。

イベントの目的をより明確にする

社内イベントは、売上などの直接的な利益に結びつきにくいため、その開催意義が問われやすい傾向にあります。「なんとなく恒例だから」という理由では、コスト削減の対象になりかねません。

したがって、企画書では「このイベントが、会社のどのような課題を解決し、どのようなポジティブな効果をもたらすのか」という目的を、より一層明確かつ論理的に示す必要があります。

- 経営課題との接続: 「最近、部門間の連携不足による非効率が問題になっている。このイベントを通じて部門間の壁を取り払い、円滑なコミュニケーションを促進することで、全社的な生産性向上を目指す」というように、会社の経営課題とイベントの目的を直結させます。

- 理念浸透・ビジョン共有: 「新しい中期経営計画のビジョンを、単なるトップダウンの伝達で終わらせず、ワークショップ形式で全社員に自分事として捉えてもらう機会とする」など、組織文化の醸成に貢献することをアピールします。

- 従業員エンゲージメントの向上: 「日々の業務で成果を上げた社員を、全社員の前で表彰することで、本人のモチベーションを高めると共に、他の社員の目標意識を喚起する」といった、人材定着やパフォーマンス向上に繋がる効果を強調します。

- 効果測定の方法: イベントの成果を客観的に示すため、「イベント後の従業員満足度アンケートで、〇〇の項目のスコアを〇%向上させる」「部門間コミュニケーションに関する意識調査を実施し、イベント前後で比較する」など、具体的な効果測定の方法を企画書に明記します。

社内イベントを「コスト」ではなく、組織の未来を作るための「投資」として位置づけ、その投資対効果(ROI)を明確に提示することが、企画を成功させるための最も重要な鍵となります。

すぐに使える!イベント企画書の無料テンプレートサイト6選

一から企画書を作成するのは大変な作業です。そこで役立つのが、あらかじめ必要な項目が用意されたテンプレートです。ここでは、無料で利用でき、かつ質の高いテンプレートを提供しているWebサイトを6つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分の企画に合ったものを選んで活用しましょう。

| サイト名 | 特徴 | 提供形式 | 会員登録 |

|---|---|---|---|

| Canva | デザイン性が非常に高く、おしゃれで視覚的に訴える企画書が作成可能。オンラインで共同編集もできる。 | オンライン編集, PDF, PNG, JPGなど | 必要(無料プランあり) |

| bizocean | 日本最大級のビジネス書式テンプレートサイト。堅実でオーソドックスな企画書テンプレートが豊富。 | Word, Excel, PowerPoint | 必要(無料) |

| bizroute | シンプルで使いやすいテンプレートが特徴。会員登録不要で手軽にダウンロードできる点が魅力。 | Word, Excel | 不要 |

| [文書]テンプレートの無料ダウンロード | 多種多様な業界・用途のテンプレートを網羅。企画書以外にも様々なビジネス文書が見つかる。 | Word, Excel, PDFなど | 不要 |

| Microsoft Office テンプレート | Microsoft公式のテンプレートサイト。Office製品との親和性が高く、安定した品質が魅力。 | Word, Excel, PowerPoint | 不要(Microsoftアカウント推奨) |

| Googleドキュメント・スプレッドシート テンプレート | クラウドベースで、複数人での同時編集に最適。場所を選ばずに作業できる利便性が高い。 | Googleドキュメント, スプレッドシート | 必要(Googleアカウント) |

① Canva

Canvaは、専門的なデザインスキルがなくても、プロが作成したような美しく、視覚的に訴求力の高い企画書を作成できるオンラインデザインツールです。豊富なテンプレートライブラリには、カラフルでモダンなデザインから、シンプルで洗練されたデザインまで、多種多様なイベント企画書が揃っています。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、写真やイラスト、グラフなどを簡単に追加でき、企画内容を視覚的に表現したい場合に最適です。また、クラウド上でチームメンバーとリアルタイムに共同編集できるため、企画のブラッシュアップ作業もスムーズに進みます。

(参照:Canva公式サイト)

② bizocean

bizoceanは、日本最大級を誇るビジネス書式のテンプレートサイトです。3万点以上のテンプレートが登録されており、イベント企画書に関しても、社内向け、社外向け、販促イベント用など、様々なシチュエーションに応じたものがWord、Excel、PowerPoint形式で見つかります。デザインは比較的オーソドックスで堅実なものが多く、特に社内決裁や公的な場での提出に適した、信頼感のある企画書を作成したい場合におすすめです。会員登録(無料)が必要ですが、その分、質の高いテンプレートを安心して利用できます。

(参照:bizocean公式サイト)

③ bizroute

bizrouteは、「シンプル・イズ・ベスト」を体現したような、無駄のない実用的なテンプレートを提供しているサイトです。最大の特徴は、会員登録が一切不要で、必要なテンプレートをすぐにダウンロードして使い始められる手軽さにあります。イベント企画書のテンプレートも、基本的な項目が過不足なく盛り込まれた、非常に使いやすい構成になっています。複雑なデザインは不要で、とにかく早く企画書の骨子を作成したいという場合に最適な選択肢です。

(参照:bizroute公式サイト)

④ [文書]テンプレートの無料ダウンロード

その名の通り、多種多様なビジネス文書のテンプレートを無料で提供しているサイトです。イベント企画書についても、シンプルなものから詳細な項目を網羅したものまで、複数のバリエーションが用意されています。カテゴリ分けが分かりやすく、自分の目的に合ったテンプレートを探しやすいのが特徴です。bizroute同様、会員登録不要で手軽に利用できる点も魅力です。企画書以外にも、稟議書や議事録など、イベント運営に関連する様々な書類のテンプレートが見つかる便利なサイトです。

(参照:[文書]テンプレートの無料ダウンロード公式サイト)

⑤ Microsoft Office テンプレート

WordやExcel、PowerPointでおなじみのMicrosoftが公式に提供しているテンプレートサイトです。Officeアプリケーションに最適化されているため、レイアウト崩れなどの心配がなく、安定して使用できるのが最大のメリットです。企画書や事業計画書のテンプレートも用意されており、デザインはシンプルでビジネスシーンに適したものが中心です。普段からOffice製品をメインで使っている方にとっては、最もスムーズに作業に入れるテンプレートと言えるでしょう。

(参照:Microsoft 365公式サイト)

⑥ Googleドキュメント・スプレッドシート テンプレート

Googleアカウントを持っていれば誰でも無料で利用できる、クラウドベースのテンプレートです。Googleドキュメント(Word相当)やGoogleスプレッドシート(Excel相当)には、プロジェクト計画やイベント予算管理などに使えるテンプレートが標準で用意されています。最大の強みは、複数人での同時編集機能と、自動保存機能です。 チームで企画を練る際や、リモートワーク環境での作業に非常に高い親和性を持ちます。変更履歴も自動で記録されるため、バージョン管理も容易です。

(参照:Google Workspace公式サイト)

イベント企画書の作成に便利なツール

テンプレートと合わせて、適切なツールを活用することで、イベント企画書の作成はさらに効率的かつ高品質になります。ここでは、企画書作成の定番ツールから、チームでの共同作業を円滑にするツールまで、代表的なものを紹介します。

Microsoft Office(Word / Excel / PowerPoint)

ビジネス文書作成における不動のスタンダードツールです。多くの企業で導入されており、ファイルの互換性が高いのが最大のメリットです。イベント企画書作成においては、以下のように使い分けるのが一般的です。

- Word: 文章中心の企画書や、詳細なテキスト情報をまとめるのに適しています。体裁を整えやすく、印刷物としての見栄えも良いのが特徴です。

- Excel: 収支計画(予算)や、タスクリスト、タイムスケジュールなど、数値計算や表形式での情報整理に絶大な強みを発揮します。 関数を使えば、複雑な計算も自動化できます。

- PowerPoint: プレゼンテーション用のツールですが、図やグラフを多用した視覚的な企画書を作成するのに非常に優れています。決裁者へのプレゼンを兼ねた企画書を作成する場合に最適です。

これらのツールを組み合わせて、企画書の本文はWordで、収支計画はExcelで、サマリーやプレゼン資料はPowerPointで作成する、といったハイブリッドな使い方も効果的です。

Google Workspace(ドキュメント / スプレッドシート / スライド)

Microsoft Officeのクラウド版とも言えるサービス群です。基本的な機能はOfficeと似ていますが、クラウドベースであることによる共同作業のしやすさが最大の特徴です。

- ドキュメント / スプレッドシート / スライド: それぞれWord、Excel、PowerPointに相当する機能を持ちます。

- リアルタイム共同編集: 複数のメンバーが同時に一つのファイルにアクセスし、編集作業を行えます。誰がどこを編集しているかがリアルタイムで分かるため、チームでのブレインストーミングや企画書の共同執筆に威力を発揮します。

- コメント機能: 特定の箇所に対してコメントを残し、意見交換や修正依頼ができるため、コミュニケーションが円滑になります。

- 自動保存とバージョン管理: 変更はすべて自動でクラウドに保存されるため、保存し忘れの心配がありません。また、過去のバージョンにいつでも戻ることができます。

リモートワークが普及した現代において、場所を選ばずにチームで効率的に作業を進めたい場合に最適なツールです。

Adobe Acrobat

企画書が完成し、最終版として関係者に共有したり、承認のサインをもらったりする段階で非常に役立つのがAdobe Acrobatです。

- PDF形式での共有: WordやPowerPointで作成した企画書をPDFに変換することで、どの環境で見てもレイアウトが崩れることなく、意図した通りの見た目で文書を共有できます。 また、内容の安易な改変を防ぐこともできます。

- 注釈・コメント機能: 共有されたPDFファイルに対して、関係者が直接コメントや修正指示を書き込むことができます。修正履歴が一元管理できるため、メールでの煩雑なやり取りを削減できます。

- 電子署名機能: 決裁者からの承認を、紙に印刷することなくオンラインで完結させることができます。これにより、承認プロセスが迅速化し、ペーパーレス化にも貢献します。

企画書の「完成から承認まで」のプロセスを、セキュアかつ効率的に進めるための必須ツールと言えるでしょう。

NotePM

NotePMは、チーム内の情報共有やナレッジマネジメントを目的としたツールですが、イベント企画のプロセスにおいても非常に有効です。

- ナレッジ共有: イベント企画に関する議事録、ブレインストーミングのメモ、リサーチした情報、参考URLなどを一箇所に集約し、チーム全員で共有できます。情報が分散せず、いつでも誰でも必要な情報にアクセスできる環境を構築できます。

- テンプレート機能: イベント企画書のテンプレートを登録しておけば、新しい企画を始める際にすぐに呼び出して使うことができます。チーム内でのフォーマット統一にも繋がります。

- 強力な検索機能: 蓄積された情報の中から、必要な情報をキーワードで瞬時に探し出すことができます。過去のイベント企画書や関連資料を参照する際に便利です。

- コメント・リアクション機能: 各ドキュメントに対して気軽にコメントや「いいね!」などのリアクションができるため、チーム内のコミュニケーションを活性化させます。

本格的な企画書を作成する前段階の、アイデア出しや情報整理、チーム内での合意形成といったプロセスを円滑に進める上で、非常に強力なサポートツールとなります。

(参照:NotePM公式サイト)

イベント企画書に関するよくある質問

ここでは、イベント企画書を作成する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

イベント企画書と提案書の違いは?

「企画書」と「提案書」は混同されがちですが、その目的と提出する相手に明確な違いがあります。

| イベント企画書 (Internal Plan) | イベント提案書 (External Proposal) | |

|---|---|---|

| 目的 | 社内での承認を得て、イベントを実行に移すこと | クライアントから仕事を受注すること |

| 提出先 | 主に社内の上司、経営層、関連部署 | 主に社外のクライアント、発注元企業 |

| 視点 | 「自分たち(主催者)」視点 | 「相手(クライアント)」視点 |

| 主な内容 | 実行に向けた具体的な計画(目的、目標、内容、体制、予算など) | クライアントの課題解決策としてのイベント提案(課題分析、解決策、提供価値、費用見積もりなど) |

イベント企画書は、「自分たちが主体となって、このイベントを実行したいので承認してください」という、社内に向けた意思決定を促すための文書です。そのため、どうすればイベントが成功するかという具体的な実行計画が中心になります。

一方、イベント提案書は、イベント会社などが「貴社の課題を解決するために、このようなイベントはいかがですか?」と、クライアントに提案し、仕事を受注するための営業ツールです。そのため、まずクライアントが抱える課題を深く分析し、その解決策としてイベントを位置づけ、実施することでクライアントにどのようなメリットがあるかをアピールする構成になります。

簡単に言えば、企画書は「実行計画書」、提案書は「営業資料」と捉えると分かりやすいでしょう。

イベント企画書は手書きでも良い?

結論から言うと、最終的に提出する公式な企画書は、PCで作成するのが一般的であり、強く推奨されます。

PCで作成するメリットは非常に大きいです。

- 共有と修正が容易: メールやチャットツールで簡単に共有でき、受け取った側もフィードバックを加えやすいです。修正や更新も手軽に行えます。

- プロフェッショナルな印象: 整ったフォーマットの文書は、企画内容の信頼性を高め、プロフェッショナルな印象を与えます。

- 情報の再利用: 作成した企画書の一部をコピーして、別の資料に活用したり、次回の企画の参考にしたりすることが容易です。

- 視覚的な表現: グラフや画像の挿入が簡単で、より分かりやすい資料を作成できます。

ただし、企画の初期段階、つまりアイデア出しやブレインストーミングのフェーズでは、手書きが非常に有効です。 PCのフォーマットに縛られず、自由に思考を広げたり、マインドマップのようにアイデアを書き出したりするには、紙とペンの方が適している場合も多くあります。

したがって、「アイデア出しは手書きで自由に行い、それを整理して清書するのはPCで行う」という使い分けが、最も効率的で質の高い企画書を作成するためのベストな方法と言えるでしょう。クリエイティブな職種や、デザインのラフスケッチを含むような企画では、手書きのスケッチをスキャンして企画書に含めることも有効な手法です。

まとめ

本記事では、イベントを成功に導くための羅針盤となる「イベント企画書」について、その目的から必須項目、承認を得るためのコツ、そして便利なテンプレートやツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

イベント企画書は、単にアイデアを書き留めるためのメモではありません。関係者全員の認識を統一し、開催の承認を勝ち取り、外部からの協力を得るための、極めて戦略的なコミュニケーションツールです。

優れた企画書のポイントを改めて確認しましょう。

- 目的の明確化: 「なぜこのイベントをやるのか」という根源的な問いに、明確な答えを持つ。

- 網羅的な項目: タイトル、コンセプト、目的・目標、概要、ターゲット、日時・場所、内容、集客方法、必要事項、運営体制、収支計画、問い合わせ先の12項目を漏れなく記述する。

- 説得力のある構成: 5W2Hを意識し、企画の背景や開催効果を具体的に示し、誰が読んでも理解できる平易な言葉で、視覚的にも分かりやすくまとめる。

- 実現可能性の提示: 夢物語で終わらせず、予算や人員の制約の中で実行可能であり、リスク対策も考慮されていることを示す。

最初は、これほど多くの項目を埋めるのは大変だと感じるかもしれません。しかし、この作成プロセスそのものが、企画の解像度を上げ、潜在的な問題点を洗い出し、成功の確率を高めるための重要なトレーニングになります。

今回紹介したテンプレートやツールを賢く活用すれば、作業効率を上げながら、質の高い企画書を作成することが可能です。 まずはテンプレートをダウンロードし、今回学んだ項目とコツを意識しながら、あなたの頭の中にある素晴らしいアイデアを、誰もが「実現したい」と思うような魅力的な企画書へと昇華させてみてください。

この記事が、あなたのイベントを成功へと導く一助となれば幸いです。