お風呂上がりの濡れた足を乗せると、すっと水分を吸い取ってくれる珪藻土マット。洗濯の手間が省け、いつでもサラサラの感触が心地よいことから、多くの家庭で愛用されています。しかし、そんな便利な珪藻土マットにも「カビが生えてしまった」という悩みは少なくありません。「カビないはずでは?」と思っていたのに、黒い点々やピンクのぬめりを見つけてがっかりした経験を持つ方もいるのではないでしょうか。

珪藻土マットは、その特性上、確かにカビにくい素材です。しかし、使い方やお手入れの方法を誤ると、カビの発生リスクは高まります。特に、湿度が高くなる梅雨の時期や、換気の悪い脱衣所では注意が必要です。

この記事では、珪藻土マットにカビが生えてしまう根本的な原因から、発生してしまったカビを安全かつ効果的に除去するための具体的な手順、そして最も重要なカビの再発を防ぐための正しい予防法まで、網羅的に解説します。さらに、カビと間違いやすいピンク汚れの正体や、製品の寿命、正しい捨て方についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、珪藻土マットのカビに関するあらゆる疑問や不安が解消され、明日から清潔で快適なバスタイムを取り戻すことができるでしょう。 安全なカビ取り方法と日々の簡単なお手入れを実践し、珪藻土マットの持つ本来の快適さを長く維持していきましょう。

目次

そもそも珪藻土とは

珪藻土マットのカビ対策を理解する上で、まずは「珪藻土」そのものがどのような素材なのかを知ることが非常に重要です。珪藻土の特性を正しく知ることで、なぜカビが生えるのか、そしてどうすれば防げるのかが論理的に理解できるようになります。

珪藻土(けいそうど)とは、藻類の一種である「珪藻(けいそう)」という植物性プランクトンの死骸(殻)が、海や湖の底に長年にわたって堆積し、化石化した土のことです。珪藻は、地球上に酸素をもたらした最古の生物の一つとも言われ、その殻は主に二酸化ケイ素(SiO₂)で構成されています。この珪藻の殻は、電子顕微鏡でなければ見えないほど微細な、無数の孔(あな)を持つ非常に特徴的な形状をしています。

この無数の孔が開いた構造を「多孔質(たこうしつ)構造」と呼びます。珪藻土が持つ驚異的な吸水性や速乾性、調湿性、消臭性といった優れた機能は、すべてこの多孔質構造に由来しています。国内では、秋田県、石川県、岡山県、大分県などが主要な産地として知られており、産地によって珪藻土の色や粒子の大きさ、孔の形状などが微妙に異なります。

この自然由来の多機能素材は、古くからビールの濾過材や、七輪・耐火レンガの原料として利用されてきました。近年ではその優れた調湿性や消臭性から、壁材(塗り壁)としても注目を集めています。そして、その特性を活かして開発されたのが、私たちの生活に身近な珪藻土バスマットやコースター、食品用の調湿材なのです。

珪藻土が持つ吸水・速乾の仕組み

珪藻土マットの最大の魅力である「足を乗せた瞬間に水分が吸い取られる」感覚は、どのようにして生まれるのでしょうか。その秘密は、先述した「多孔質構造」が引き起こす物理現象にあります。

珪藻土の表面には、肉眼では確認できないナノメートル(1mmの100万分の1)単位の微細な孔が無数に存在します。足の裏についた水分がマットに触れると、この無数の孔が「毛細管現象」によって瞬時に水分を吸い上げます。毛細管現象とは、細い管状の物体内部を液体が重力に逆らって上昇(または下降)する現象のことで、植物が根から水を吸い上げるのと同じ原理です。珪藻土マットは、いわば無数のミクロなストローで足裏の水分を吸い取っているような状態なのです。

そして、吸水性と同じくらい重要なのが「速乾性」です。珪藻土には、吸い込んだ水分を自律的に放出する「自立呼吸」と呼ばれる性質があります。マット内部に取り込まれた水分は、多孔質構造の広い表面積を利用して効率的に空気中に蒸発していきます。周囲の湿度が高いときには水分を吸い込み、乾燥しているときには水分を放出することで、常に一定の湿度を保とうとします。この調湿機能のおかげで、マットの表面は常にサラサラの状態が保たれ、次にお風呂から上がる人も快適に使用できるのです。

この一連の「吸水」から「速乾」までの流れをまとめると以下のようになります。

- 接触: 濡れた足がマットに触れる。

- 吸水: マット表面の無数の孔が、毛細管現象により瞬時に水分を内部に取り込む。

- 放出: 取り込まれた水分は、自立呼吸の性質により、マットの広大な内部表面から空気中へと蒸発していく。

- 乾燥: 水分が放出されることで、マットの表面は再び乾いた状態に戻る。

この優れたメカニズムがあるからこそ、珪藻土マットは「洗濯不要」で「清潔」という大きなメリットを提供してくれます。しかし、このメカニズムには限界点も存在します。その限界を超えたときに、カビという問題が発生するのです。次の章では、なぜこの優れたシステムが破綻し、カビの温床となってしまうのか、その原因を詳しく掘り下げていきます。

珪藻土マットにカビが生える主な原因

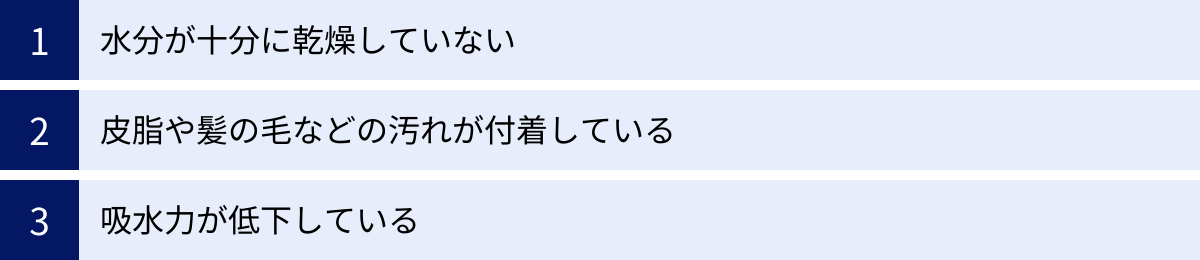

「珪藻土は自ら呼吸して乾燥するからカビない」というイメージが強いだけに、実際に黒い点々を見つけたときのショックは大きいものです。しかし、珪藻土マットも特定の条件下ではカビが生える可能性があります。カビが発生するには、一般的に「水分」「栄養分」「温度」の3つの条件が揃うことが必要です。一見、カビとは無縁に思える珪藻土マットですが、使用環境によってはこの3条件が満たされてしまうのです。

ここでは、珪藻土マットにカビが生える主な原因を3つの側面から詳しく解説します。これらの原因を理解することが、効果的なカビ対策の第一歩となります。

水分が十分に乾燥していない

珪藻土マットの速乾性は、吸い込んだ水分を放出するスピードが、次に水分を吸い込むスピードを上回っていることで成り立っています。しかし、このバランスが崩れると、マット内部に水分が飽和状態で溜め込まれてしまいます。これが、カビが発生する最も直接的な原因です。

珪藻土が一度に吸い込める水分量には限界があります。製品によって差はありますが、一定量以上の水分を吸収すると、それ以上は吸い込めなくなり、表面に水が残るようになります。さらに重要なのは、吸い込んだ水分を放出(蒸発)させるための時間と環境が必要であるという点です。

例えば、以下のような状況では、マットが十分に乾燥する時間がなく、常に湿った状態が続いてしまいます。

- 家族が多いなど、短時間での連続使用: 一人目が使った後、マットが乾ききる前に次の人が使う、というサイクルが繰り返されると、水分がどんどん蓄積されていきます。

- 換気の悪い脱衣所: 窓がなかったり、換気扇を回す習慣がなかったりすると、脱衣所自体の湿度が高くなります。空気中の湿度が高いと、水分は蒸発しにくくなるため、マットの乾燥が著しく遅れます。

- 梅雨の時期: 外気の湿度が高い梅雨時は、晴れた日に比べて水分の蒸発スピードが格段に落ちます。普段は問題なくても、この時期だけカビが生えてしまうケースは非常に多いです。

このように、珪藻土の乾燥能力を超えるペースで水分が供給され続けると、内部は常にジメジメした状態となり、カビにとって絶好の繁殖環境が整ってしまうのです。

皮脂や髪の毛などの汚れが付着している

カビが繁殖するためには「栄養分」が不可欠です。空気中には常にカビの胞子が浮遊していますが、栄養のない場所では繁殖できません。では、珪藻土マットにおけるカビの栄養分とは何でしょうか。それは、私たちの体から出る皮脂、垢(あか)、角質、そして石鹸やシャンプーの洗い残し(石鹸カス)などです。

お風呂上がりの清潔な足であっても、目には見えない皮脂や古い角質は付着しています。これらが珪藻土マットの表面に蓄積されると、カビにとって格好のご馳走となります。特に、珪藻土の微細な孔にこれらの汚れが入り込むと、簡単には除去できません。

さらに、これらの汚れは別の問題も引き起こします。それは「目詰まり」です。皮脂や石鹸カスが珪藻土の孔を塞いでしまうと、吸水の要である毛細管現象が正常に機能しなくなります。その結果、吸水力が低下し、マットの表面に水分が残りやすくなります。

つまり、汚れの付着は、

- カビに栄養分を与える

- 目詰まりを引き起こし、吸水力を低下させる

という二重の悪影響を及ぼし、カビの発生を強力に後押ししてしまうのです。髪の毛やホコリなども、水分を保持しやすく、カビの温床となるため、こまめに取り除く必要があります。

吸水力が低下している

新品の頃は驚くほど水を吸ってくれたのに、最近はなんだか水の引きが悪い…と感じることはないでしょうか。これは、珪藻土マットの「吸水力」が低下しているサインであり、カビ発生の危険信号でもあります。

吸水力が低下する主な原因は、前述した皮脂やホコリなどの汚れによる「表面の目詰まり」です。長期間使用するうちに、無数の孔が汚れでコーティングされ、水分を吸い込む入り口が塞がれてしまうのです。

吸水力が低下すると、マットの表面に水滴が残る時間が長くなります。これは、マットが十分に乾燥していない状態と同じであり、カビが繁殖しやすい環境を作り出します。つまり、「吸水力の低下 → 表面の水分残存 → 乾燥の遅延 → カビの発生」という負のスパイラルに陥ってしまうのです。

この目詰まりは、通常の使用でも少しずつ進行していきます。そのため、定期的なメンテナンスによって表面の汚れを取り除き、吸水力を回復させてあげることが、カビ予防において非常に重要になります。具体的なメンテナンス方法は後の章で詳しく解説しますが、吸水力の維持こそが、珪藻土マットを長く清潔に使うための鍵であると覚えておきましょう。

黒カビとピンク汚れの違い

珪藻土マットに発生する変色を見つけたとき、「これはカビだろうか?」と不安になるかもしれません。実は、マットに現れる汚れには、手ごわい「黒カビ」と、比較的対処しやすい「ピンク汚れ」の2種類が主に見られます。この二つは見た目も似ていますが、その正体と対処法は全く異なります。それぞれの特徴を正しく理解し、適切に対応することが重要です。

黒カビの正体と特徴

バスマットに現れる黒い点々とした汚れ、その正体は多くの場合「クラドスポリウム」という種類の黒カビ(真菌類)です。これは浴室やキッチン、窓のサッシなど、家中の湿気が多い場所に発生する代表的なカビの一種です。

黒カビの最大の特徴は、植物のように「根」を張って成長する点にあります。珪藻土マットの表面に見える黒いシミは、氷山の一角に過ぎません。その下では、カビが多孔質な構造の内部深くまで菌糸を伸ばし、根を張っている可能性があります。そのため、表面を軽く拭いたり、削ったりしただけでは根本的な解決にはならず、しばらくすると同じ場所から再発してしまうケースが後を絶ちません。

さらに、黒カビは見た目の不快さだけでなく、健康へのリスクも指摘されています。黒カビは成長すると胞子を空気中に飛散させます。この胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患を引き起こしたり、症状を悪化させたりする原因となることがあります。特に、小さなお子様や高齢者、免疫力が低下している方がいるご家庭では、より一層の注意が必要です。

珪藻土マットに発生した黒カビを完全に除去するためには、表面だけでなく、内部に潜む根までしっかりと殺菌する必要があります。これが、後述する塩素系漂白剤を用いた対処法が推奨される理由です。

ピンク汚れの正体と落とし方

一方、ピンク色や赤みがかったぬめりとして現れる汚れは、「ピンク汚れ」と呼ばれます。この正体は、実はカビではありません。「ロドトルラ」という酵母菌の一種です。ロドトルラは水分がある場所を好み、非常に繁殖スピードが速いのが特徴です。そのため、掃除したはずなのに数日で再び現れることも少なくありません。

幸いなことに、ピンク汚れ(ロドトルラ)は黒カビとは異なり、素材の内部に根を張ることはありません。基本的には表面に付着しているだけです。また、黒カビのようにアレルギーの原因となるなど、人体への直接的な健康被害はほとんどないとされています。

しかし、だからといって放置してはいけません。ピンク汚れの存在は、その場所が「水分が豊富で、菌が繁殖しやすい環境である」ことの証明です。そして、このピンク汚れ自体が、次にやってくる黒カビにとっての格好の栄養源となってしまうのです。ピンク汚れを放置すると、それをエサにして黒カビが繁殖し、より深刻な問題へと発展する可能性があります。

【ピンク汚れの落とし方】

ピンク汚れは根を張らないため、黒カビに比べて除去は比較的簡単です。

- 初期段階の場合: 発生して間もない軽いピンク汚れであれば、シャワーで水をかけながら、使い古しの歯ブラシやスポンジで軽くこするだけで落とせる場合があります。洗剤を使う場合は、浴室用の中性洗剤を使用しましょう。

- こすっても落ちない場合: 汚れが定着してしまった場合は、黒カビ対策と同様に塩素系漂白剤が有効です。カビ取りの手順に従って、漂白剤を吹きかけてしばらく放置し、水で十分に洗い流してください。

黒カビとピンク汚れの違いを、以下の表にまとめました。この違いを理解し、汚れの種類に応じた適切な対応を心がけましょう。

| 項目 | 黒カビ | ピンク汚れ |

|---|---|---|

| 正体 | 真菌類(カビ) | 酵母菌(ロドトルラ) |

| 見た目 | 黒い斑点状 | ピンク〜赤色のぬめり |

| 繁殖スピード | やや遅い | 非常に速い |

| 根 | あり(内部に侵食する) | なし(表面に付着する) |

| 落としやすさ | 難しい | 比較的簡単 |

| 健康への影響 | アレルギー、喘息の原因になる可能性 | ほとんどないが、黒カビの温床になる |

| 主な対処法 | 塩素系漂白剤による殺菌 | 浴室用中性洗剤、塩素系漂白剤 |

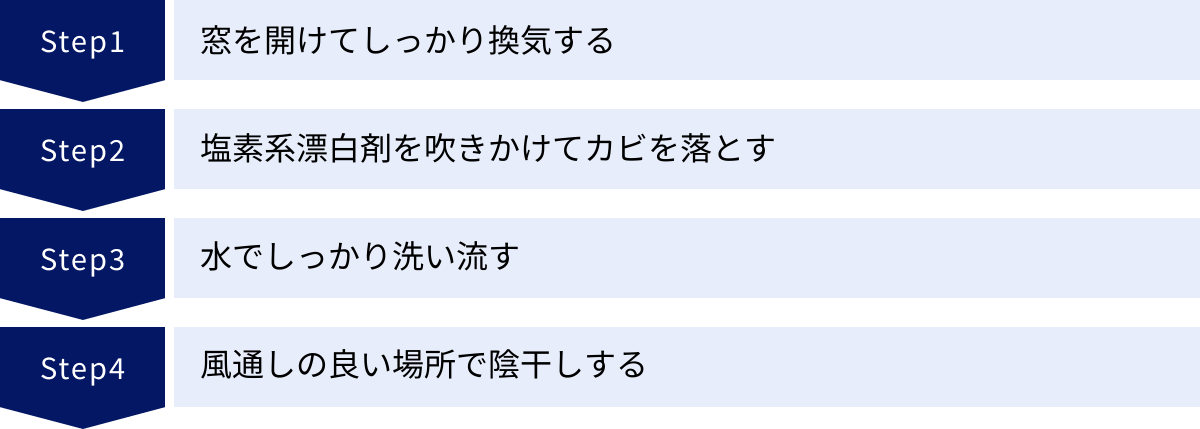

珪藻土マットのカビを安全に除去する4ステップ

珪藻土マットに黒カビが発生してしまっても、諦める必要はありません。正しい手順を踏めば、安全かつ効果的にカビを除去し、マットを再び清潔な状態に戻すことが可能です。ここでは、誰でも実践できるカビ取りの具体的な方法を4つのステップに分けて詳しく解説します。

作業を始める前に、必ず「安全性」を最優先してください。 特に、塩素系漂白剤の使用には注意が必要です。これから説明する手順と注意点をしっかり守って、安全なカビ取りを実践しましょう。

準備するもの

まず、カビ取り作業に必要なものを揃えましょう。事前に準備を整えておくことで、作業をスムーズかつ安全に進めることができます。

塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)

黒カビは珪藻土の内部にまで根を張っているため、表面をこするだけでは除去できません。内部の菌糸まで浸透して殺菌できる、強力な酸化作用を持つ塩素系漂白剤が必須です。

- 製品例: スプレータイプの「キッチン泡ハイター」などが、狙った場所に噴射しやすく、液だれしにくいためおすすめです。液体タイプしかない場合は、スプレーボトルに移し替えて使用すると便利です。

- 主成分: 製品の裏面にある成分表示を確認し、「次亜塩素酸ナトリウム」と記載されているものを選びましょう。これがカビを分解・殺菌する主成分です。

ゴム手袋とマスク

塩素系漂白剤は、皮膚に付着すると肌荒れの原因となり、蒸気を吸い込むと気分が悪くなったり、喉や目を痛めたりする可能性があります。

- ゴム手袋: 手を保護するために必ず着用してください。できれば肘まで覆うような長めのものが安心です。

- マスク: 薬剤の吸い込みを防ぐために着用します。

- 保護メガネ(推奨): 薬剤が目に飛び散るのを防ぐため、保護メガネやゴーグルの着用も強く推奨します。

これらの保護具は、ご自身の体を守るために不可欠です。面倒に思わず、必ず身につけてから作業を開始してください。

① 窓を開けてしっかり換気する

カビ取り作業の中で、これが最も重要なステップです。 塩素系漂白剤を使用する際は、必ず換気を徹底してください。

塩素系漂白剤のツンとした刺激臭は、気分が悪くなる原因となります。また、万が一、酸性タイプの製品(トイレ用洗剤やお酢など)と混ざると、有毒な塩素ガスが発生し、命に関わる危険な事故につながる可能性があります。 「混ぜるな危険」の表示があるのはこのためです。

- 換気の方法:

- 作業場所(浴室や洗面所)の窓を全開にします。

- 換気扇を必ず回してください。

- 可能であれば、浴室のドアや廊下の窓など、2か所以上を開けて空気の通り道を作ると、より効率的に換気できます。

作業中はもちろん、作業後もしばらくは換気を続けたままにしてください。

② 塩素系漂白剤を吹きかけてカビを落とす

換気の準備が整ったら、いよいよカビに漂白剤を塗布していきます。

- カビの部分に直接スプレーする: カビが発生している黒いシミを中心に、その周辺も含めてまんべんなく漂白剤を吹きかけます。液が垂れてしまう場合は、数回に分けてスプレーしましょう。

- キッチンペーパーでパックする(推奨): スプレーした上からキッチンペーパーを貼り付け、その上から再度漂白剤を軽くスプレーします。こうすることで薬剤の蒸発を防ぎ、カビに対して漂白剤が長時間密着するため、浸透力が高まります。

- そのまま放置する: 10分〜15分程度、そのままの状態で放置します。この時間で、次亜塩素酸ナトリウムがカビの色素と菌糸を分解・殺菌します。

- 注意点: 長時間放置しすぎると、珪藻土マットの素材自体を傷め、劣化を早める原因になる可能性があります。製品に記載されている放置時間を守り、必要以上に長く置かないようにしましょう。

③ 水でしっかり洗い流す

規定の時間が経過したら、漂白剤の成分がマットに残らないよう、水で十分に洗い流します。

- シャワーを使うと効率的: 浴室のシャワーを使い、流水でマット全体を丁寧に洗い流します。特に漂白剤を塗布した部分は、洗剤のぬめりが完全になくなるまで、念入りにすすいでください。

- なぜしっかり洗い流すのか: 漂白剤の成分が残っていると、乾燥後にその部分に素足で触れた際に肌トラブルを起こす可能性があります。また、マットの変質や劣化の原因にもなります。「これでもか」というくらい、しっかりと洗い流すことが重要です。

④ 風通しの良い場所で陰干しする

最後の仕上げは、マットを完全に乾燥させることです。ここでのポイントは「陰干し」です。

- 干す場所: 直射日光が当たらない、風通しの良い場所を選びます。浴室乾燥機がある場合は、それを利用するのも良い方法です。

- 干し方: マットを壁に立てかけるなどして、できるだけ空気に触れる面が広くなるようにします。床に寝かせたままにすると、裏側が乾きにくくなります。

- 乾燥時間: 季節や湿度によって異なりますが、完全に乾燥するまでには1〜2日かかることもあります。表面が乾いて見えても、内部にはまだ水分が残っている可能性があります。焦らず、中までしっかりと乾かしましょう。完全に乾くまでは、バスマットとして使用しないでください。

以上の4ステップを守ることで、珪藻土マットのカビを安全かつ綺麗に除去できます。特に「換気」「保護具の着用」「十分なすすぎ」「陰干し」の4つのポイントは、安全と効果の両面から非常に重要です。

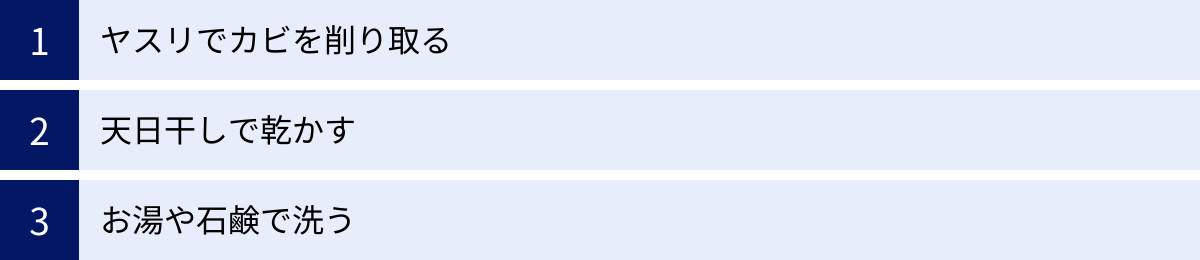

注意!カビ取りでやってはいけないNG行動

珪藻土マットのカビを何とかしようと、良かれと思って取った行動が、かえって事態を悪化させたり、マットそのものをダメにしてしまったりすることがあります。ここでは、多くの人がやりがちなカビ取りのNG行動を3つ紹介します。これらの間違いを避け、正しいお手入れを心がけることが重要です。

ヤスリでカビを削り取る

珪藻土マットには、吸水力が落ちたときのために紙ヤスリ(サンドペーパー)が付属していることが多く、「表面を削ればキレイになる」と考えがちです。しかし、カビ取りの目的でヤスリを使うのは、絶対にやってはいけない代表的なNG行動です。

その理由は主に3つあります。

- カビの根が残るため、すぐに再発する:

黒カビは、珪藻土の多孔質な構造の内部深くまで根(菌糸)を張っています。ヤスリで削れるのはあくまで表面的な部分だけです。根が残っている限り、一時的にカビが見えなくなっても、水分と栄養があればすぐに同じ場所から再発します。 イタチごっことなり、根本的な解決にはなりません。 - カビの胞子を周囲にまき散らす:

ヤスリでカビを削ると、目に見えないカビの胞子が大量に空気中に飛散します。 これらの胞子が浴室の壁や天井、他の場所に付着し、新たなカビの発生源となってしまう可能性があります。カビを除去するつもりが、かえって被害を拡大させてしまうのです。 - アスベスト(石綿)含有製品の場合、非常に危険:

過去に、一部の安価な珪藻土製品から基準値を超えるアスベストが検出されたことが社会問題となりました。もし、お使いのマットがアスベスト含有製品だった場合、ヤスリで削ることでアスベスト繊維が飛散し、それを吸い込むと肺がんや中皮腫など、深刻な健康被害を引き起こす重大なリスクがあります。お手持ちの製品のアスベストの有無が不明な場合は、絶対に削らないでください。

ヤスリがけは、あくまで「皮脂汚れによる目詰まりを解消し、吸水力を回復させるためのメンテナンス」であり、カビ取りの手段ではないことを明確に理解しておきましょう。

天日干しで乾かす

洗濯物を太陽の光に当てて干すと、カラッと乾いて気持ちが良いものです。紫外線による殺菌効果も期待できるため、珪藻土マットも天日干ししたくなるかもしれません。しかし、これもマットの寿命を縮めるNG行動です。

珪藻土マットを直射日光に当てて急激に乾燥させると、素材が収縮し、「反り」や「ひび割れ」を引き起こす原因となります。珪藻土は陶器に近い性質を持っているため、一度ひび割れてしまうと元に戻すことはできません。小さなひび割れでも、そこから水が侵入しやすくなったり、使用中に割れて怪我をしたりする危険性があります。

紫外線による殺菌効果についても、カビの表面には多少の効果があるかもしれませんが、内部に根を張った黒カビを死滅させるほどの力はありません。ひび割れのリスクの方がはるかに大きいため、乾燥させる際は必ず「風通しの良い日陰」で、ゆっくりと水分を蒸発させる「陰干し」を徹底してください。

お湯や石鹸で洗う

汚れを落とすなら、お湯や石鹸を使うのが効果的だと考えるのは自然なことです。しかし、珪藻土マットに対しては、これらも逆効果になる可能性があります。

- お湯で洗う:

天日干しと同様に、急激な温度変化はマットの反りやひび割れの原因となります。特に熱湯をかけるのは厳禁です。カビ取り後のすすぎや、普段のお手入れで水洗いする際は、必ず常温の水を使用してください。 - 石鹸やボディソープ、合成洗剤で洗う:

これらの洗浄剤に含まれている「界面活性剤」という成分が、珪藻土の命である無数の孔を塞いでしまいます。 いわゆる「目詰まり」を人為的に引き起こしてしまうのです。孔が塞がると、マットの吸水力は著しく低下し、水分が表面に残りやすくなります。その結果、かえって乾燥しにくくなり、カビが繁殖しやすい環境を作り出してしまうという本末転倒な事態に陥ります。

カビ取りには「塩素系漂白剤」、吸水力回復には「ヤスリがけ」、そして普段の洗浄は「水洗いのみ」と、目的によってお手入れ方法を明確に使い分けることが、珪藻土マットを長持ちさせる秘訣です。

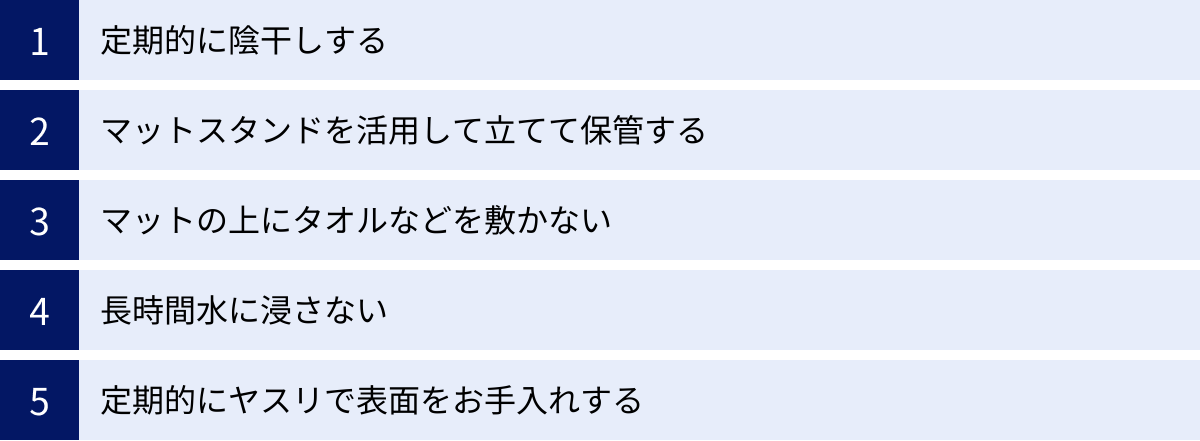

珪藻土マットのカビを予防する5つの方法

一度カビをきれいに除去しても、これまでと同じ使い方を続けていては、いずれまたカビは再発してしまいます。珪藻土マットを快適に使い続けるために最も重要なのは、カビを「発生させない」こと、つまり「予防」です。日々のちょっとした習慣で、カビの発生リスクは劇的に下げることができます。ここでは、誰でも簡単に実践できる5つのカビ予防法をご紹介します。

① 定期的に陰干しする

これが最も基本的かつ効果的なカビ予防策です。 珪藻土マットは自立呼吸によって水分を放出しますが、浴室のような高湿度の環境に置かれ続けると、水分の放出が追いつかなくなります。定期的にマットを乾燥した環境に移し、内部に溜まった湿気をリセットしてあげることが重要です。

- 頻度の目安: 週に1〜2回、天気の良い日に陰干しするのが理想です。特に湿度の高い梅雨の時期や、家族が多く使用頻度が高い場合は、もう少し頻度を上げると良いでしょう。

- 方法: 直射日光の当たらない、風通しの良いベランダや室内に立てかけて干します。壁に直接立てかけると、壁側が乾燥しにくい場合があるため、少し隙間を空けて空気が通るようにするのがポイントです。

- 浴室乾燥機の活用: 浴室乾燥機があるご家庭では、入浴後に数時間、乾燥運転をかけるのも非常に効果的です。マットだけでなく、浴室全体のカビ予防にもつながります。

② マットスタンドを活用して立てて保管する

お風呂上がりに使った後、バスマットを床に敷きっぱなしにしていませんか? 床に直接置かれた状態では、マットの裏側と床との間に湿気がこもり、全く乾燥が進みません。この状態が、カビにとって最高の温床となります。

そこでおすすめなのが、使用後は毎回マットを立てて保管する習慣をつけることです。壁に立てかけるだけでも効果はありますが、倒れて割れるのが心配な方や、よりスマートに収納したい方には「珪藻土マット専用のスタンド」の活用が非常に有効です。

- スタンドのメリット:

- 省スペース: 場所を取らずにスッキリと収納できます。

- 安定性: 安定して立てられるため、倒れて破損するリスクを減らせます。

- 通気性: マットが床や壁から離れるため、全面が空気に触れ、効率的に乾燥が進みます。

- デザイン性: シンプルなスチール製や、温かみのある木製など、洗面所のインテリアに合わせたデザインを選べます。

高価なものである必要はありません。毎日の「立てる」という一手間が、カビ予防に絶大な効果を発揮します。

③ マットの上にタオルなどを敷かない

珪藻土マットのひんやりとした感触が苦手、あるいはマットを汚したくないという理由で、上にタオルや布製のバスマットを敷いて使用しているケースを見かけます。しかし、これはカビ予防の観点からは完全な逆効果です。

タオルなどを敷くと、タオルが吸った水分が常に珪藻土マットに接している状態になります。これは、濡れた雑巾をマットの上にずっと置いているのと同じことです。珪藻土の吸水・速乾機能が全く活かされないばかりか、常に湿気を与えることになり、カビの発生を強力に促進してしまいます。

珪藻土マットの性能を最大限に引き出し、カビを防ぐためには、何も敷かずに直接その上に乗って使用するのが正しい使い方です。

④ 長時間水に浸さない

珪藻土は優れた吸水性を持っていますが、それはあくまで表面に付着した水分を吸収するためのものです。マット自体を長時間水に浸すような使い方は想定されていません。

- 設置場所の注意: 浴槽のすぐそばや、シャワーの水しぶきが直接かかるような場所への設置は避けましょう。大量の水を浴びると、珪藻土の許容量を超えてしまい、乾燥に非常に時間がかかります。

- 万が一水浸しになった場合: 脱衣所で水をこぼしてしまったなどでマットが水浸しになった場合は、すぐに乾いた布で表面の水分を拭き取り、その後、数日間かけて風通しの良い場所で徹底的に陰干ししてください。

珪藻土は水を吸いますが、防水素材ではないことを覚えておきましょう。

⑤ 定期的にヤスリで表面をお手入れする

カビ取り目的でのヤスリがけはNGですが、カビ予防のためのメンテナンスとしては、ヤスリがけは非常に有効です。

長期間使用していると、足の裏の皮脂や石鹸カスなどが表面の孔を塞ぎ、吸水力が徐々に低下していきます。吸水力が落ちると、マットが乾きにくくなり、カビのリスクが高まります。

- お手入れのタイミング: 「なんだか水の吸いが悪くなったな」と感じたときが、ヤスリがけのサインです。頻度としては、月に1回程度が目安ですが、使用状況に応じて調整してください。

- 方法:

- 400番程度のサンドペーパー(紙ヤスリ)を用意します。(製品付属のものでも可)

- マット表面の汚れが気になる部分や、全体を均一に、円を描くように優しく削ります。力を入れすぎないのがコツです。

- 削り終わったら、表面に残った粉を乾いた布やブラシでキレイに払い落とすか、固く絞った濡れタオルで拭き取ります。

- 最後に、水でさっと洗い流し、陰干しして完全に乾燥させれば完了です。

この定期的なメンテナンスで表面をリフレッシュし、吸水力を回復させることが、カビの栄養源となる汚れを取り除き、乾燥しやすい状態を維持することにつながります。

珪藻土マットの寿命と正しい捨て方

どんなに丁寧にお手入れをしていても、珪藻土マットは消耗品であり、いつかは寿命が訪れます。吸水力が落ちたり、破損したりしたマットを使い続けるのは衛生的にも安全性の面でもおすすめできません。ここでは、マットの寿命を見極めるサインと、安全に処分するための正しい捨て方について解説します。特に、アスベスト(石綿)の問題は、捨てる際に最も注意すべき点です。

吸水力が落ちたら寿命のサイン

珪藻土マットの寿命を判断する最も分かりやすいサインは、吸水力の著しい低下です。

具体的には、前述したヤスリがけによるメンテナンスを行っても、新品の頃のような吸水力が全く回復しなくなった状態が、買い替えを検討すべきタイミングと言えます。これは、長年の使用により、表面だけでなく内部の孔まで汚れが詰まってしまったり、素材そのものが劣化したりしていることを示しています。

その他、以下のような状態になった場合も寿命と考え、安全のために買い替えましょう。

- 大きなひび割れや欠け: 落下などによって大きなひびが入ったり、角が欠けたりした場合。割れた部分で足を怪我する危険性があります。

- カビがどうしても取れない: 塩素系漂白剤を使っても黒カビのシミが全く落ちない、あるいは除去してもすぐに広範囲に再発する場合。内部深くまでカビが侵食しきっている可能性があります。

- 大きな反り: マットが反ってしまい、床に置いたときにガタつく状態。安定性がなく、転倒の危険があります。

一般的に、珪藻土マットの寿命はおよそ2年程度と言われることが多いですが、これはあくまで目安です。使用頻度やお手入れの状況によって大きく前後します。吸水力やマットの状態を日頃からチェックし、快適かつ安全に使用できなくなったと感じたら、寿命と判断しましょう。

捨て方|アスベストの有無を確認する

珪藻土マットを捨てる際に、絶対に確認しなければならないのが「アスベスト(石綿)」の含有の有無です。 2020年末、一部のメーカーや販売店の珪藻土製品に、法令の基準を超えるアスベストが含まれていたことが発覚し、大規模な自主回収が行われました。

アスベストは、吸い込むと肺がんや悪性中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こす恐れのある有害物質です。通常使用している限りは飛散のリスクは低いとされていますが、割ったり砕いたりすると、アスベスト繊維が飛散する危険性が高まります。 そのため、捨てる前に必ずアスベストが含まれていないかを確認する必要があります。

【アスベスト含有の確認方法】

- メーカー・販売店の公式サイトを確認する: まずは、購入した製品のメーカーや販売店(ニトリ、カインズなど)の公式サイトを確認しましょう。「アスベスト」「石綿」「珪藻土製品の回収」といったキーワードで検索すると、対象製品のリストや情報が見つかります。

- 厚生労働省の発表を確認する: 厚生労働省のウェブサイトでも、アスベスト含有が確認された製品の情報が公開されています。

- 購入店舗に問い合わせる: ネットで情報が見つからない場合は、購入した店舗に直接問い合わせてみるのも一つの方法です。

もし、メーカーが不明であったり、アスベストの有無が確認できなかったりする場合は、「含有の可能性があるもの」として、最も安全な方法で処分する必要があります。

アスベストが含まれていない場合の捨て方

お使いのマットがアスベスト不使用であることが確認できた場合の捨て方です。

珪藻土マットは「陶器(せともの)」に類するものとして扱われることが多く、多くの自治体では「不燃ごみ(燃えないごみ)」に分類されます。

しかし、ごみの分別ルールは自治体によって大きく異なります。 「陶器類」「割れもの」など、独自の分類を設けている場合もあります。そのため、処分する前には、必ずお住まいの市区町村のホームページや、ごみ分別パンフレット、ごみ分別アプリなどで正しい分別方法を確認してください。

自治体によっては、指定の袋に入らない大きなサイズのものは「粗大ごみ」扱いになる場合もあります。ルールに従い、正しく処分しましょう。割って小さくする場合は、破片で手を切らないよう、厚手の軍手を着用し、新聞紙や古い布に包んでから金槌などで叩くと安全です。

アスベストが含まれている場合の捨て方

メーカーの回収対象となっているなど、アスベストが含まれていることが判明した場合、あるいは含有の有無が不明な場合は、以下の点を厳守してください。

- 絶対に自分で割ったり砕いたりしない: アスベスト飛散の危険があるため、絶対に加工しないでください。

- 通常のごみとして出さない: 不燃ごみや粗大ごみとして、ごみ集積所に出すことは絶対にやめてください。

- メーカー・販売店の回収を利用する: 自主回収の対象製品である場合は、メーカーや販売店が指定する方法に従って、回収を依頼してください。多くの場合、ビニール袋などで二重に包み、テープで厳重に封をするよう指示されます。

- 自治体に相談する: 回収対象ではないが含有が疑われる場合や、処分方法が分からない場合は、自己判断で捨てずに、お住まいの市区町村の廃棄物担当部署や環境課などに連絡し、指示を仰いでください。 安全な処分方法を案内してもらえます。

安全な処分は、使用者自身の健康だけでなく、ごみ収集作業員や地域社会の安全を守るためにも非常に重要です。

カビにくい!おすすめの人気珪藻土マット3選

ここまで珪藻土マットのカビ対策について詳しく解説してきましたが、最後に、市場で人気があり、品質にも定評のあるおすすめの珪藻土マットを3つご紹介します。これらの製品は、素材や製法にこだわり、カビにくさや吸水性の持続性を追求しているのが特徴です。これから新しいマットの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

※ここで紹介する製品情報は、各公式サイトを基にした一般的な特徴です。最新の仕様や価格、デザインについては、必ず公式サイトや販売店でご確認ください。

① soil(ソイル) 珪藻土バスマット

珪藻土製品のパイオニアとして知られるブランドが「soil(ソイル)」です。 左官の技術と自然素材を活かしたプロダクトを展開しており、その品質とデザイン性の高さで多くのファンを持っています。

- 特徴:

- 国産の高品質な珪藻土を使用: 主に秋田県産や石川県産の珪藻土を使用しており、吸水性や耐久性に優れています。自然素材ならではの風合いや色味が美しく、インテリアにこだわる方におすすめです。

- 独自の技術力: soilの製品には、珪藻土100%のものの他に、パルプ(紙繊維)を混ぜて強度と軽さを高めた「GEMシリーズ」や、リサイクルアッシュを混ぜたモデルなど、用途や好みに応じて選べる多彩なラインナップがあります。

- 安全性へのこだわり: soilの製品はアスベスト(石綿)を一切含んでいないことが公式サイトで明記されており、安心して使用できます。

- デザイン性: シンプルで洗練されたデザインは、どんなバスルームにも自然に馴染みます。バスマット以外にも、コースターや食品用調湿剤など、統一感のあるアイテムを揃えることも可能です。

価格帯は他の製品に比べて高めですが、その分、品質、デザイン、安全性を重視する方にとっては、長く愛用できる満足度の高い選択肢となるでしょう。

参照:soil株式会社 公式サイト

② レック 激落ちくん 珪藻土バスマット

「激落ちくん」シリーズでお馴染みの家庭用品メーカー「レック株式会社」が手掛ける珪藻土バスマットです。優れたコストパフォーマンスと、全国のドラッグストアやホームセンターで手軽に入手できるのが大きな魅力です。

- 特徴:

- 手頃な価格帯: 高機能でありながら、比較的手に入れやすい価格で提供されています。初めて珪藻土マットを使う方や、気軽に試してみたい方にも最適です。

- 確かな吸水性: 「激落ちくん」ブランドの名に恥じない、しっかりとした吸水性と速乾性を備えています。

- 安全性: アスベスト(石綿)不使用であることを公式サイトなどで明確にうたっており、安心して選ぶことができます。

- 豊富なラインナップ: サイズやデザインのバリエーションも展開されており、自宅のスペースや好みに合わせて選べます。

品質と価格のバランスが非常に良く、日常使いに最適な実用性の高い製品として、幅広い層から支持されています。

参照:レック株式会社 公式サイト

③ ニトリ 珪藻土バスマット

「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズで知られる「ニトリ」も、珪藻土バスマットを多数展開しています。過去にアスベスト問題で自主回収がありましたが、その経験を経て、現在は徹底した品質管理と安全基準のもとで製品が提供されています。

- 特徴:

- 圧倒的なコストパフォーマンス: 他社製品と比較しても、非常にリーズナブルな価格設定が最大の魅力です。予算を抑えたい方にとっては、非常に有力な選択肢となります。

- 豊富なデザインとサイズ: ニトリならではの企画力で、シンプルな無地から柄物、様々なサイズのバスマットが揃っています。インテリアや家族の人数に合わせて最適な一枚を見つけやすいでしょう。

- 徹底された安全管理: アスベスト問題以降、第三者機関による検査の実施など、安全性の確保に努めていることが公式サイトで公表されています。現在の販売品は安心して使用できます。

- 全国の店舗での購入しやすさ: 全国のニトリ店舗や公式オンラインストアで手軽に購入できる利便性もポイントです。

確かな安全性と驚きの低価格を両立しており、コストを最優先に考えたい方や、デザインにこだわりたい方におすすめです。

参照:株式会社ニトリホールディングス 公式サイト