「自分の死後、残された家族が財産のことで揉めてほしくない」「お世話になった人に財産を遺したい」こうした想いを実現するために不可欠なのが「遺言書」です。しかし、いざ遺言書を作成しようと思っても、「どんな種類があるの?」「法的に有効な書き方がわからない」「誰に相談すればいいの?」といった疑問や不安を感じる方は少なくありません。

遺言書は、単に財産の分け方を記すだけのものではありません。残された家族への最後のメッセージであり、円満な相続を実現するための最も有効な手段の一つです。法的に正しい形式で作成しなければ、その想いが無駄になってしまう可能性もあります。

この記事では、遺言書の基本的な知識から、法的に有効な3種類の遺言書の詳細な書き方、メリット・デメリット、作成時の注意点、さらには具体的な文例まで、網羅的に解説します。遺言書作成に関するあらゆる疑問を解消し、ご自身の状況に最適な方法を見つけるための一助となれば幸いです。

目次

遺言書とは

遺言書(「いごんしょ」または「ゆいごんしょ」と読みます)とは、人が自身の死後に備えて、財産の処分や身分関係などについて最終的な意思を表示するための法律文書です。民法で定められた形式に従って作成された遺言書は法的な効力を持ち、遺言者の死後にその内容が実現されることになります。

自分の財産を誰に、どのように引き継がせるかを決めることは、所有者の権利です。しかし、その意思が法的に保護されるためには、遺言書という明確な形にしておく必要があります。口頭での約束やメモ書き程度では、法的な効力は認められません。遺言書は、遺言者の「最後の意思」を尊重し、実現させるための重要な制度なのです。

遺言書で法的な効力が認められること

遺言書に書くことで法的な効力が認められる事項は、民法によって厳格に定められています。これを「法定遺言事項」と呼びます。具体的には、以下のような内容が含まれます。

- 財産の処分に関すること: 誰にどの財産を相続させるか(相続分の指定)、または遺贈するかを指定できます。不動産、預貯金、株式など、個別の財産ごとに引き継ぐ人を決めることも、全財産を特定の人に引き継がせることも可能です。

- 相続に関すること: 特定の相続人に対して、素行不良などを理由に財産を相続させない「推定相続人の廃除」や、一度行った廃除の取り消しができます。

- 身分に関すること: 婚姻関係にない男女間に生まれた子を自分の子として法的に認める「認知」ができます。

- 遺言の執行に関すること: 遺言の内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。

これらの法定遺言事項を適切に記載することで、遺言書は単なる手紙ではなく、法的な拘束力を持つ公的な文書となります。これにより、遺言者の意思に基づいたスムーズな財産承継が可能になるのです。後の章でこれらの項目については詳しく解説しますが、まずは遺言書がこれほど強力な効力を持つものだと理解しておくことが重要です。

遺言書がないとどうなるのか

では、もし遺言書がないまま亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか。この場合、民法で定められた「法定相続人」が「法定相続分」に従って財産を分けるのが原則です。しかし、そのためには「遺産分割協議」という手続きが必要になります。

遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まり、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを話し合って決めることです。この協議が円満にまとまれば問題ありませんが、現実にはさまざまな理由で難航し、深刻なトラブル(いわゆる「争族」)に発展するケースが後を絶ちません。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

- 相続人同士の仲が悪い、または疎遠: 感情的な対立から、冷静な話し合いができない。

- 財産の分け方が難しい: 遺産が実家や田畑といった分割しにくい不動産しかない場合、誰が相続するかで意見が対立しやすい。「売却して現金で分ける」という方法もありますが、思い出のある家を売りたくないという人もいます。

- 特定の相続人への不公平感: 「長男は生前に家を買ってもらった」「親の介護は次女が一人で負担した」など、生前の貢献度や援助に対する考え方の違いが、協議をこじらせる原因になります。

- 法定相続人以外の人に財産を渡せない: 長年連れ添った内縁の妻(夫)や、自分の介護を献身的にしてくれた息子の嫁など、法的な相続権がない人には、いくら本人が財産を遺したいと願っていても、遺言書がなければ1円も渡すことができません。全財産は法定相続人のものとなります。

- 相続人の一部と連絡が取れない: 相続人の中に行方不明者や海外在住者がいると、遺産分割協議自体が開始できず、手続きが長期間ストップしてしまいます。

遺産分割協議がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判に移行します。こうなると、解決までに数年の歳月がかかることも珍しくなく、弁護士費用などの金銭的負担はもちろん、家族間の関係に修復不可能な亀裂が入ってしまう精神的な負担は計り知れません。

遺言書は、こうした「争族」を未然に防ぎ、残された家族が円満に相続手続きを進めるための、最も効果的な予防策なのです。

遺言書を作成するメリット

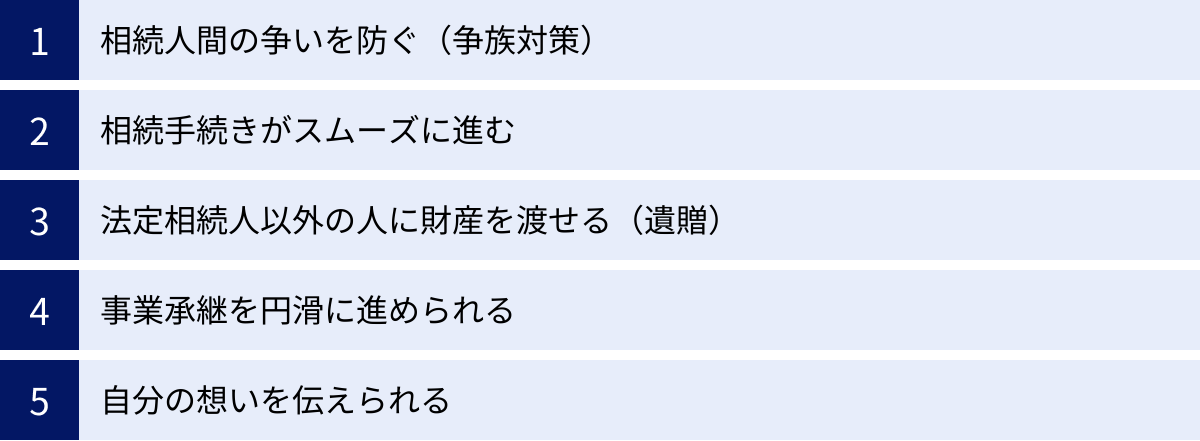

遺言書を作成することは、単に財産の行き先を決めるだけでなく、残される家族にとって多くのメリットをもたらします。前章で解説した「遺言書がない場合のデメリット」を回避できるだけでなく、ご自身の想いを形にすることで、より円満な相続を実現できます。

ここでは、遺言書を作成する具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

- ① 相続人間の争いを防ぐ(争族対策)

これが遺言書を作成する最大のメリットと言えるでしょう。遺言書によって財産の分け方が明確に指定されていれば、原則として相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が不要になります。誰が、何を、どれだけ相続するかが遺言書に書かれているため、相続人たちが財産の分け方を巡って対立する余地がなくなります。

「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続となると、配偶者の意見やそれぞれの生活状況も絡み合い、これまで表面化しなかった不満や意見の相違が噴出することがあります。遺言書は、こうした将来起こりうる紛争の火種を未然に摘み取るための「お守り」のような役割を果たします。 - ② 相続手続きがスムーズに進む

遺言書がない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きには、相続人全員の署名と実印が押された「遺産分割協議書」や、全員の印鑑証明書が必要となります。相続人が多かったり、遠方に住んでいたりすると、この書類を取りまとめるだけでも大変な時間と労力がかかります。

しかし、法的に有効な遺言書があれば、遺産分割協議書は不要です。遺言書の内容に従って、指定された相続人が単独で、または遺言執行者が中心となって手続きを進めることができます。これにより、相続開始後の煩雑な手続きが大幅に簡略化され、迅速に進めることが可能になります。 - ③ 法定相続人以外の人に財産を渡せる(遺贈)

民法で定められた法定相続人以外の人に財産を遺したい場合、その手段は遺言書しかありません。これを「遺贈(いぞう)」と言います。

例えば、以下のようなケースが考えられます。- 内縁の妻や夫: 長年連れ添い、事実上の夫婦として生活していても、法律上の婚姻届を提出していなければ相続権はありません。

- 子の配偶者: 献身的に自分の介護をしてくれた息子の嫁や娘の婿に、感謝の気持ちとして財産を遺したい場合。

- お世話になった友人・知人: 親身に相談に乗ってくれた友人など。

- NPO法人や公益団体などへの寄付: 自分の財産を社会貢献に役立ててほしいと考える場合。

遺言書がなければ、こうした想いを実現することは不可能です。遺言書は、ご自身の感謝の気持ちや社会への貢献の意志を形にするための唯一の法的手段なのです。

- ④ 事業承継を円滑に進められる

会社経営者や個人事業主にとって、遺言書は事業の未来を左右する極めて重要なツールです。遺言書がないと、会社の株式や事業用資産(店舗、工場、機械など)が法定相続分に従って複数の相続人に分散してしまう恐れがあります。

そうなると、後継者として考えていた長男が経営の主導権を握れなくなったり、事業に関心のない他の相続人が株式の買い取りを要求したりして、最悪の場合、会社の経営が立ち行かなくなることもあり得ます。

遺言書で後継者を明確に指定し、事業に必要な資産を集中して相続させることで、スムーズな事業承継を実現し、会社の存続と従業員の生活を守ることができます。 - ⑤ 自分の想いを伝えられる

遺言書には、財産分与などの法的な効力を持つ事項(法定遺言事項)だけでなく、家族への感謝の気持ちや、なぜそのような財産分与にしたのかの理由などを記す「付言事項(ふげんじこう)」を残すことができます。

付言事項に法的な拘束力はありませんが、その影響力は絶大です。例えば、特定の子供に多くの財産を残す場合、その理由として「事業を継いでくれることへの期待」や「これまで介護で苦労をかけたことへの感謝」などを書き添えることで、他の相続人もその内容に納得しやすくなります。

単なる財産の配分だけでなく、遺言者の人柄や愛情が伝わることで、相続人たちの感情的なしこりを和らげ、円満な相続を後押しする効果が期待できます。

遺言書の種類は主に3つ

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。それぞれ作成方法や要件、メリット・デメリットが大きく異なります。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な種類を選ぶことが重要です。

まずは、3つの遺言書の主な違いを表で確認してみましょう。

| 種類 | 作成方法 | 証人 | 検認 | 保管 | 費用 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自書し押印 | 不要 | 原則必要(法務局保管制度利用時は不要) | 自由(自宅、法務局など) | ほぼ無料(保管制度利用時は数千円) |

| 公正証書遺言 | 公証人が作成。遺言者と証人2名が署名押印 | 2名以上必要 | 不要 | 公証役場で原本を保管 | 財産額に応じて数万円~ |

| 秘密証書遺言 | 内容は秘密にできるが、公証人と証人2名に存在を証明してもらう | 2名以上必要 | 必要 | 自由(自宅など) | 公証人手数料(定額) |

※「検認」とは、遺言書の偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書の状態を確認する手続きのことです。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者本人が全文、日付、氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言書です。最も手軽で費用がかからない方法として知られています。

メリット

- 手軽でいつでも作成できる: 思い立った時に、紙とペン、印鑑さえあれば、誰にも知られずに一人で作成できます。

- 費用がほとんどかからない: 専門家への依頼や公証役場の手数料が不要なため、コストを最小限に抑えられます。後述する法務局の保管制度を利用する場合でも、手数料は3,900円と比較的安価です。(参照:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)

- 内容を秘密にできる: 作成の過程で第三者が関与しないため、遺言の内容を完全に秘密にしておくことができます。

デメリット

- 形式不備で無効になるリスクが高い: 法律で定められた要件(全文自書、日付、氏名、押印)を一つでも満たしていないと、遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。例えば、「日付の記載がない」「パソコンで作成した部分がある」「押印がない」といったケースです。

- 紛失・改ざん・隠匿のリスク: 自宅で保管していると、紛失してしまったり、相続人の一人が自分に都合の悪い内容を破棄・改ざんしたりする危険性があります。また、そもそも相続人に発見されない可能性もあります。

- 内容の有効性が争われやすい: 表現が曖昧な場合、その解釈を巡って相続人間でトラブルになることがあります。また、認知症が進んだ後に書かれた場合など、遺言者の判断能力(遺言能力)の有無が争点となり、訴訟に発展するケースもあります。

- 家庭裁判所の「検認」が必要: 遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に申し立てて「検認」という手続きを受けなければなりません(ただし、法務局の保管制度を利用した場合は不要)。これには数ヶ月の時間がかかり、相続人にとって負担となります。

② 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、証人2名以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝えて作成してもらう遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、最も確実で安全性の高い方法です。

メリッ

- 形式不備で無効になる心配がほぼない: 公証人が法律の要件に従って作成するため、形式的なミスで無効になることはありません。内容についても、遺言者の意思が明確に反映されるよう調整してくれます。

- 紛失・改ざんのリスクがない: 作成された遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者には正本と謄本が渡されますが、万が一これらを紛失しても、公証役場の原本があるため安心です。

- 家庭裁判所の「検認」が不要: 公正証書遺言は、その存在と内容が公的に証明されているため、相続開始後に検認手続きを経ることなく、速やかに相続手続きを開始できます。

- 遺言の有効性が争われにくい: 作成時に公証人が遺言者の本人確認と意思能力(判断能力)の確認を行うため、後になって「本人が書いたものではない」「判断能力がない状態で書かされた」といった争いが生じにくいです。

デメリット

- 費用がかかる: 遺言書に記載する財産の価額に応じて、法律で定められた公証人手数料が必要となります。財産額が大きくなるほど手数料も高くなります。

- 手間と時間がかかる: 事前に公証人と打ち合わせをしたり、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を準備したりする必要があります。

- 証人が2名以上必要: 遺言の作成に立ち会う証人を2名以上用意しなければなりません。推定相続人や未成年者などは証人になれないという制限(欠格事由)があります。適当な人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(別途費用がかかります)。

- 内容を完全に秘密にはできない: 公証人と証人には遺言の内容が知られてしまいます。

③ 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その遺言書が存在することだけを公証人と証人に証明してもらう方式です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質を持ちますが、利用件数は非常に少ないのが実情です。

メリット

- 遺言の内容を秘密にできる: 遺言書を封筒に入れて封をした状態で公証役場に持参するため、公証人や証人にも内容を知られることはありません。

- 偽造・変造のリスクが低い: 公証役場で手続きを行うため、その日に遺言者がその遺言書(封書)を提出したという事実が公的に証明され、後から「そんな遺言書は存在しない」という主張をされる心配がありません。

デメリット

- 形式不備で無効になるリスクがある: 遺言書の内容は公証人がチェックしないため、自筆証書遺言と同様に、書き方の不備によって無効となる可能性があります。

- 紛失・隠匿のリスク: 遺言書(封書)は自分で保管するため、自宅保管の自筆証書遺言と同様に、紛失や隠匿のリスクが伴います。

- 家庭裁判所の「検認」が必要: 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

- 手間と費用がかかる: 公証役場での手続きが必要で、証人2名以上も用意しなければならず、手数料(11,000円)もかかります。

結論として、秘密証書遺言はメリットが少なく手続きも煩雑なため、実務上はあまり選択されません。多くの場合、手軽さを重視するなら「自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を推奨)」、確実性と安全性を最優先するなら「公正証書遺言」のどちらかを選択することになります。

【種類別】遺言書の書き方と作成方法

ここでは、3種類の遺言書について、具体的な書き方と作成手順を解説します。特に利用されることの多い自筆証書遺言については、法的な要件を一つひとつ詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を法的に有効なものにするためには、民法で定められた厳格なルールを守る必要があります。一つでも要件を欠くと無効になる可能性があるため、細心の注意を払って作成しましょう。

本文・財産目録

- 【原則】全文を自書する: 遺言書の本文は、必ず遺言者本人が手書きで書かなければなりません。パソコンやワープロで作成したものは無効です。代筆も認められません。

- 【例外】財産目録: 2019年の法改正により、遺言書に添付する財産目録については、パソコンでの作成や、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書のコピーなどを添付することが認められました。これにより、財産が多い場合の作成負担が大幅に軽減されました。

- 【重要】財産目録への署名・押印: パソコン等で作成した財産目録を添付する場合、その全てのページ(両面に記載がある場合は両面)に、遺言者が署名し、押印する必要があります。これを忘れると、その財産目録は無効となってしまうため注意が必要です。

- 財産の特定: 誰が読んでもどの財産のことか明確にわかるように、具体的に記載します。

- 不動産: 登記事項証明書(登記簿謄本)の記載通りに、「所在」「地番」「地目」「地積」(土地の場合)や、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」(建物の場合)を正確に書き写します。

- 預貯金: 「〇〇銀行 〇〇支店」「種別(普通・定期など)」「口座番号」を正確に記載します。

- 有価証券: 「〇〇証券会社 〇〇支店」に預けている「〇〇株式会社の株式 〇〇株」のように記載します。

作成日

- 日付を自書する: 遺言書を作成した「年月日」を正確に自書します。「令和6年6月吉日」のような書き方は、日付が特定できないため無効となります。必ず「令和6年6月10日」のように、具体的な日付を記載してください。

- なぜ日付が重要か: 日付は、①遺言を作成した時点で遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があったかを判断する基準となり、②複数の遺言書が見つかった場合に、どちらが新しい(=有効な)遺言かを判断するために不可欠です。

氏名

- 氏名を自書する: 遺言者の氏名を自書します。戸籍上の氏名を正確に記載するのが最も確実です。通称やペンネームでも、本人と特定できれば有効とされる場合もありますが、後のトラブルを避けるためにも戸籍名で記載しましょう。

押印

- 印鑑を押す: 遺言書の本文や財産目録に署名した後、必ず押印が必要です。法律上は認印でも有効とされていますが、本人の意思で作成したことの証明力を高めるために、実印を使用することを強く推奨します。朱肉を使わないシャチハタなどのスタンプ印は、経年劣化で印影が消える可能性があるため避けるべきです。

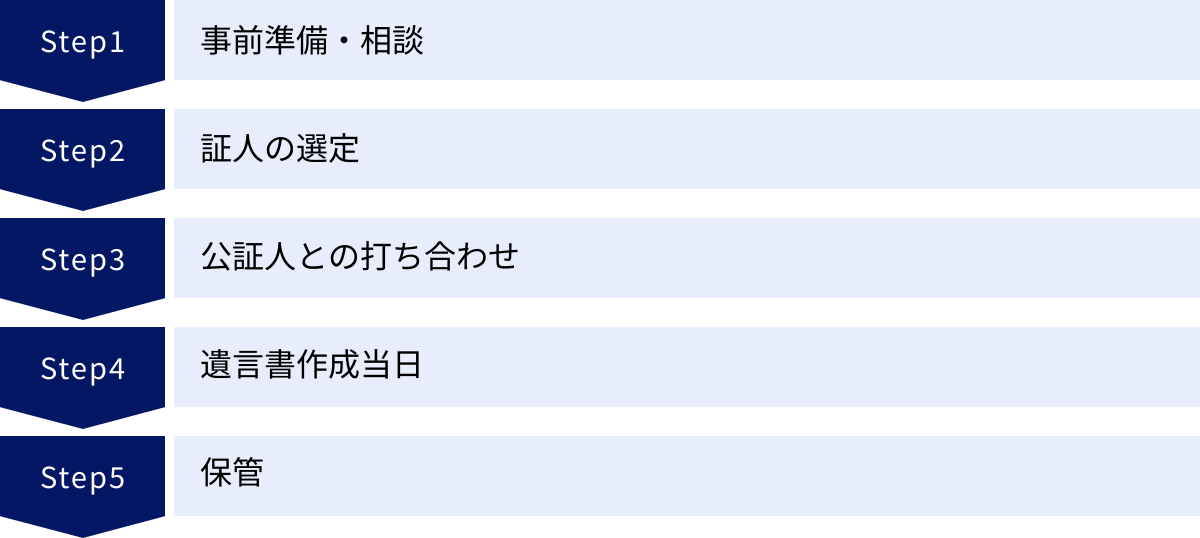

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、公証人が関与するため手続きが明確です。一般的に以下の流れで進められます。

- 事前準備・相談:

- まず、ご自身の財産をすべてリストアップした財産目録を作成します。

- 誰に、どの財産を、どのように相続させるか、遺言内容の案をまとめます。

- これらの資料をもとに、お近くの公証役場に電話または訪問し、相談の予約をします。

- 証人の選定:

- 遺言の作成に立ち会う証人を2名以上手配します。

- 未成年者、推定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)とその配偶者・直系血族は証人になれません。

- 信頼できる友人や知人に依頼するのが一般的ですが、適当な人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(有料)。弁護士や司法書士などの専門家に作成を依頼した場合は、その事務所の職員が証人となることが多いです。

- 公証人との打ち合わせ:

- 遺言内容の案、財産目録、必要書類(後述)などを公証人に提出し、打ち合わせを行います。

- 公証人は、遺言者の意思が法的に問題なく実現できるよう、文案の整理や助言をしてくれます。

- 遺言書作成当日:

- 予約した日時に、遺言者、証人2名が公証役場に集まります(遺言者が病気などで外出できない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です)。

- 公証人が、完成した遺言書の文案を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

- 内容に間違いがないことを確認した後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。

- 最後に、公証人手数料を支払います。

- 保管:

- 作成された遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者には、原本と同じ効力を持つ「正本」と、写しである「謄本」が交付されます。これらは自宅で保管するか、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。

秘密証書遺言の作成手順

秘密証書遺言は手続きが少し特殊です。

- 遺言書の作成・封印:

- 遺言者が遺言書を作成します。自筆証書遺言と異なり、パソコン作成や代筆も可能ですが、必ず本人が署名・押印しなければなりません。

- 作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用した印鑑と同じもので封印します。

- 公証役場での手続き:

- 遺言者本人が、証人2名以上とともに公証役場へ出向きます。

- 封印した遺言書を公証人に提出し、「これが自分の遺言書であること」と「自分の氏名・住所」を申述します。

- 公証人が、その封紙に提出日と遺言者の申述内容を記載し、その後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。

- 保管:

- 手続きが終わった封書は、遺言者が持ち帰って自分で保管します。このため、紛失や隠匿のリスクが残ります。

【状況別】自筆証書遺言の書き方と文例

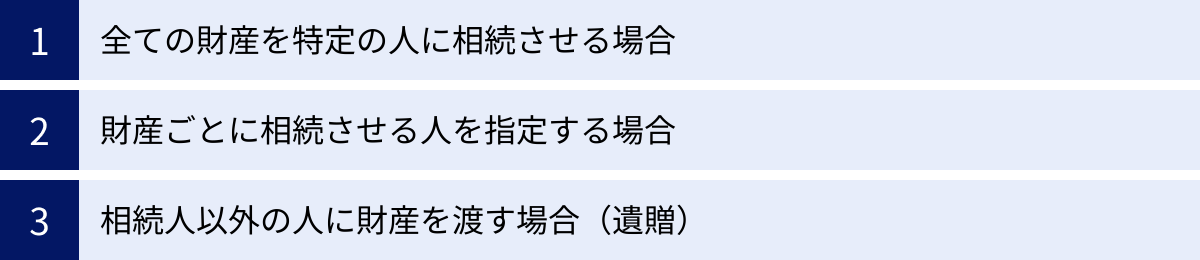

自筆証書遺言を作成する際に、最も重要なのは「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを明確に記述することです。ここでは、よくある3つのケースについて、具体的な書き方と文例を紹介します。

【文例作成にあたっての共通の前提】

- 遺言者:山田 太郎

- 妻:山田 花子

- 長男:山田 一郎

- 長女:佐藤(旧姓:山田)二葉

全ての財産を特定の人に相続させる場合

最もシンプルなケースです。例えば、長年連れ添った配偶者にすべての財産を託したい場合などに用います。

【ポイント】

- 「相続させる」という文言を使います。

- 「一切の財産」と包括的に指定することで、記載漏れを防ぎます。

- ただし、この書き方でも、他の相続人(この場合は子)には遺留分を請求する権利が残る点には注意が必要です。

【文例】

遺言書

遺言者 山田太郎は、遺言者の有する一切の財産を、

妻 山田花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和〇年〇月〇日

東京都千代田区〇〇一丁目一番一号

遺言者 山田 太郎 ㊞

財産ごとに相続させる人を指定する場合

不動産は家を継ぐ長男に、預貯金は生活費として妻に、といったように、財産の種類に応じて相続する人を分けたい場合に用います。

【ポイント】

- 財産の特定が極めて重要です。誰が読んでもどの財産か一意に定まるように、登記事項証明書や預金通帳の記載通りに正確に書きます。

- 財産が多い場合は、本文とは別に「財産目録」を作成し、それを添付する形が便利です。

- 記載漏れの財産があった場合に備えて、「その他の財産」の帰属先も指定しておくと万全です。

【文例】

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、次の不動産を長男 山田一郎

(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1)土地

所在 東京都千代田区〇〇一丁目

地番 一番一

地目 宅地

地積 150・00平方メートル

(2)建物

所在 東京都千代田区〇〇一丁目一番地一

家屋番号 一番一

種類 居宅

構造 木造スレート葺二階建

床面積 一階 60・00平方メートル

二階 50・00平方メートル

第2条 遺言者は、次の預金債権を妻 山田花子

(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1)〇〇銀行 〇〇支店

普通預金 口座番号 1234567

(2)△△信用金庫 △△支店

定期預金 証書番号 890123

第3条 遺言者は、上記以外の遺言者の有する

一切の財産を、長女 佐藤二葉

(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和〇年〇月〇日

東京都千代田区〇〇一丁目一番一号

遺言者 山田 太郎 ㊞

相続人以外の人に財産を渡す場合(遺贈)

法定相続人ではない人(内縁の妻、友人、お世話になった人など)や、法人・団体(NPO、学校、自治体など)に財産を遺したい場合です。

【ポイント】

- 相続人に対しては「相続させる」、相続人以外に対しては「遺贈する」という言葉を使い分けます。

- 遺贈する相手(受遺者)を特定するため、氏名、生年月日、住所などを正確に記載します。法人の場合は、正式名称と主たる事務所の所在地を記載します。

- 受遺者が遺言者より先に亡くなった場合に備え、その財産をどうするか(予備的遺言)も定めておくと、より安心です。

【文例】

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、次の財産を、遺言者の介護に

尽力してくれた長男の妻である山田春子

(平成〇年〇月〇日生、住所:東京都千代田区

〇〇一丁目一番一号)に遺贈する。

(1)〇〇銀行 〇〇支店

普通預金 口座番号 1234567

(本遺言作成日現在の残高全額)

第2条 遺言者は、次の財産を、公益財団法人

〇〇(主たる事務所:東京都新宿区〇〇)に

寄付(遺贈)する。

(1)遺言者が所有する〇〇株式会社の株式全部

第3条 遺言者は、前各条に記載の財産を除く

一切の財産を、妻 山田花子(昭和〇〇年〇月〇日生)

に相続させる。

令和〇年〇月〇日

東京都千代田区〇〇一丁目一番一号

遺言者 山田 太郎 ㊞

これらの文例はあくまで基本的なものです。ご自身の家族構成や財産状況に合わせて、内容を調整する必要があります。不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書に書けること・書けないこと

遺言書には、書けば法的な効力が生じる「法定遺言事項」と、法的な効力はないものの、ご自身の想いを伝えるために重要な「付言事項」があります。この二つを正しく理解し、使い分けることが、円満な相続の鍵となります。

法的な効力があること(法定遺言事項)

民法で定められ、法的な拘束力を持つ事項です。これらは大きく4つのカテゴリーに分類されます。

財産の処分に関すること

遺言の中核をなす部分で、ご自身の財産をどのように承継させるかを具体的に定めます。

- 相続分の指定・遺産分割方法の指定: 法定相続分とは異なる割合で相続分を指定したり(例:妻に3/4、長男に1/4)、「不動産は長男に、預貯金は妻に」といったように、具体的な遺産の分割方法を指定したりできます。

- 遺贈: 法定相続人以外の人や法人に、財産を無償で譲り渡すことです。「特定遺贈(特定の財産を遺贈)」と「包括遺贈(財産の割合を指定して遺贈)」があります。

- 信託の設定: 遺言によって、信託銀行などに財産を託し、特定の目的(例:障害のある子の生活支援)のために管理・運用してもらう「遺言信託」を設定できます。

相続に関すること

相続人の地位そのものに影響を与えることができる、非常に強力な権限です。

- 推定相続人の廃除・廃除の取消し: 遺言者に対して虐待や重大な侮辱を行った相続人について、その相続権を剥奪する「廃除」を家庭裁判所に請求する意思表示ができます。また、一度行った廃除を取り消すことも可能です。

- 特別受益の持ち戻し免除: 生前に特定の相続人へ行った贈与(住宅資金や開業資金など)を「特別受益」といいます。遺産分割の際は、この特別受益を遺産に加算して(持ち戻して)各相続人の取得分を計算するのが原則ですが、遺言によってこの持ち戻しを免除し、生前贈与を考慮せずに遺産分割を行うよう指示できます。

身分に関すること

子の身分関係など、人の基本的な地位に関わることを定めることができます。

- 認知: 婚姻関係にない女性との間に生まれた子を、自分の子として法的に認めることができます。遺言による認知は、遺言執行者が役所に届出を行うことで効力が生じます。これにより、その子は相続人となります。

- 未成年後見人の指定: 親権者がいない未成年の子に対し、その子の財産管理や身上監護を行う「未成年後見人」を指定できます。残される子の将来を託す、重要な指定です。

遺言の執行に関すること

作成した遺言の内容を、死後にスムーズに実現するための取り決めです。

- 遺言執行者の指定・指定の委託: 遺言の内容を実現するために必要な手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う「遺言執行者」を、遺言書で指定できます。信頼できる相続人や、弁護士・司法書士などの専門家を指定するのが一般的です。また、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。遺言執行者を指定しておくことは、円滑な相続手続きのために極めて重要です。

法的な効力はないが想いを伝えること(付言事項)

付言事項(ふげんじこう)は、法定遺言事項以外の、遺言者が自由に記載できるメッセージ部分です。これ自体に法的な拘束力はありませんが、遺言書全体の価値を高め、相続を円滑に進める上で非常に大きな役割を果たします。

例えば、財産分与について、法定相続分と異なる配分をしたとします。財産を多くもらう相続人がいる一方で、少なくなる相続人もいます。そのままだと、不満を抱いた相続人が遺留分を主張するなど、トラブルに発展しかねません。

しかし、付言事項で、

「長男の一郎には、私の事業を継いでもらい、従業員の生活も守っていってほしい。そのため、会社の株式と事業用の不動産をすべて相続させます」

「妻の花子には、これまで何の不自由もさせず、私を支え続けてくれたことに心から感謝しています。穏やかな老後を過ごせるよう、自宅と預貯金の大部分を相続させます」

「みんな、これまで本当にありがとう。私の死後も、兄弟仲良く、お母さんを支えていってください」

といったように、なぜそのような遺産分割にしたのかという理由や、家族一人ひとりへの感謝の気持ち、そして残される家族への願いなどを具体的に書き記すことで、遺言者の真意が伝わります。

法的な効力がないからといって、付言事項は決して無意味ではありません。むしろ、冷たい法律文書に「心」を吹き込み、相続人たちの感情的な対立を和らげ、遺言内容への納得感を高めるための「潤滑油」として、積極的に活用することをおすすめします。

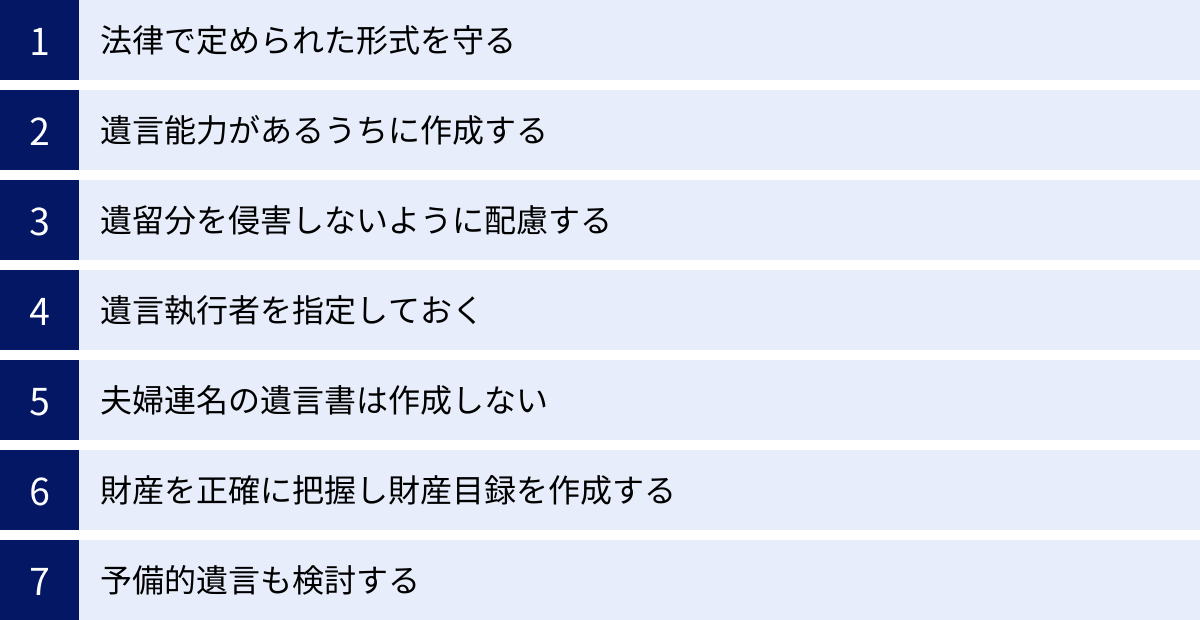

遺言書を作成する際の7つの注意点

遺言書は、ご自身の想いを実現するための重要な文書ですが、作成にあたってはいくつかの注意点があります。これらを見落とすと、せっかく作成した遺言書が無効になったり、かえって新たなトラブルの原因になったりすることもあります。ここでは、特に重要な7つのポイントを解説します。

① 法律で定められた形式を守る

これは最も基本的な注意点です。特に自筆証書遺言は、要件が厳格に定められています。

- 全文、日付、氏名の自書

- 押印

これらのうち一つでも欠けていると、遺言書全体が無効になってしまいます。「日付を書き忘れた」「パソコンで一部を作成してしまった」といったうっかりミスが、致命的な結果を招くのです。財産目録をパソコンで作成する場合も、各ページへの署名・押印を絶対に忘れないようにしましょう。

形式面に不安がある場合や、絶対に失敗したくない場合は、法律の専門家である公証人が作成する「公正証書遺言」を選択するのが最も確実な方法です。

② 遺言能力があるうちに作成する

遺言書が有効であるためには、作成当時に「遺言能力」があったことが前提となります。遺言能力とは、遺言の内容を正しく理解し、その結果どうなるかを判断できる精神状態にあることを指します。

例えば、重度の認知症を患っている状態で作成された遺言書は、後から他の相続人によって「遺言能力がなかった」として、遺言の無効を主張される可能性があります。裁判になれば、作成当時のカルテや介護記録、周囲の人の証言などから総合的に判断されることになり、争いが長期化する原因となります。

遺言書は「いつか書こう」ではなく、心身ともに健康で、判断能力がはっきりしているうちに作成しておくことが肝心です。

③ 遺留分を侵害しないように配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。遺言者は原則として自由に財産を処分できますが、この遺留分を完全に無視した内容の遺言書を作成すると、トラブルの原因になります。

例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言は法的には有効ですが、他の相続人(妻や他の子)は、自分の遺留分が侵害されたとして、財産を多く受け取った長男に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これは金銭の支払いを求める請求であり、新たな争いの火種となり得ます。

もちろん、事業承継などの理由であえて特定の相続人に財産を集中させる必要がある場合もあります。そうした場合は、なぜそのような配分にしたのかを付言事項で丁寧に説明したり、他の相続人には生命保険金を充てるなどの配慮をしたりすることで、紛争のリスクを低減させることが重要です。

④ 遺言執行者を指定しておく

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人の代理人として様々な手続き(預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記など)を行う権限を持つ人です。

遺言書で遺言執行者を指定しておくと、相続手続きが格段にスムーズに進みます。遺言執行者がいれば、相続人全員の協力がなくても単独で手続きを進められるため、時間と手間を大幅に削減できます。

遺言執行者は、信頼できる相続人の一人を指定することも、弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家を指定することも可能です。財産内容が複雑な場合や、相続人同士の関係が良好でない場合は、公平な第三者である専門家を指定しておくとより安心です。

⑤ 夫婦連名の遺言書は作成しない

仲の良いご夫婦が、「二人で一つの遺言書を作ろう」と考えるケースがありますが、これは法律で禁止されています。民法第975条では「共同遺言の禁止」が定められており、夫婦や親子などが1通の書面で共同して遺言をすることはできません。

なぜなら、一方が後から内容を変更(撤回)したくても、もう一方が同意しなければできなくなり、遺言者の「最後の意思」を自由に表示するという遺言制度の趣旨に反するためです。

したがって、夫婦で遺言書を作成する場合は、必ず夫の遺言書、妻の遺言書として、それぞれ別々に1通ずつ作成する必要があります。

⑥ 財産を正確に把握し財産目録を作成する

遺言書を作成する前に、ご自身が所有するすべての財産を正確に把握することが不可欠です。

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、自動車といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金などのマイナスの財産(債務)も洗い出し、一覧にした「財産目録」を作成しましょう。

もし遺言書に記載のない財産が見つかった場合、その財産については別途、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、せっかく遺言書を作成した意味が半減してしまいます。包括的に「その他の財産は〇〇に相続させる」と記載しておくことで、記載漏れのリスクに対応できます。

⑦ 予備的遺言も検討する

予備的遺言とは、財産を渡そうとしていた相手(相続人や受遺者)が、自分より先に、または同時に死亡してしまった場合に備えて、次に誰にその財産を渡すかを指定しておくものです。

例えば、「妻に自宅不動産を相続させる」とだけ書いていた場合、もし妻が自分より先に亡くなると、自宅不動産の相続先が指定されていない状態になります。その結果、自宅不動産については相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなります。

こうした事態を避けるため、「妻に自宅不動産を相続させる。もし妻が遺言者より先に死亡したときは、長男に相続させる」というように、第二順位の相続先を指定しておくのが予備的遺言です。これにより、不測の事態が起きてもご自身の意思を確実に実現できます。

遺言書の作成に必要なもの

遺言書を作成するにあたり、事前に準備しておくべきものを種類別にまとめました。スムーズに作成を進めるために、あらかじめ確認しておきましょう。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、基本的には身の回りにあるもので作成できます。

- 筆記用具: 黒のボールペンや万年筆など、長期的に文字が消えたり薄れたりしないものを選びましょう。鉛筆や消せるボールペンは改ざんの恐れがあるため不適切です。

- 用紙: 特に決まりはありませんが、長期保存に適した上質な紙が望ましいです。便箋やノートでも構いません。

- 印鑑: 法律上は認印でも有効ですが、本人の意思であることを明確にするため、市区町村に登録した実印を使用することを強く推奨します。朱肉を必ず使用し、シャチハタは避けてください。

- 財産に関する資料: 財産目録を正確に作成するために必要です。

- 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税の納税通知書

- 預貯金:預金通帳、残高証明書

- 有価証券:証券会社の取引残高報告書

- 封筒: 作成した遺言書を保管するためにあると便利です。必須ではありません。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証役場で手続きを行うため、公的な書類が多く必要となります。事前に公証役場に確認するのが確実ですが、一般的に以下のものが必要になります。

- 遺言者本人が準備するもの

- 印鑑登録証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 実印: 遺言書に押印するために使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの。

- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本: 相続人を正確に特定するために必要です。

- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合: その人の氏名、住所、生年月日がわかる住民票など。

- 財産に関する資料:

- 不動産:登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書(公証人手数料の算定に必要)。

- 預貯金や有価証券:通帳のコピーや残高証明書など、金額がわかるもの。

- 公証人手数料: 財産の価額によって変動します。現金で準備しておきましょう。

- 証人2名が準備するもの

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど。

- 認印: 署名の際に使用します。実印である必要はありません。

- (場合によって)住民票

これらの書類は収集に時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めることが大切です。

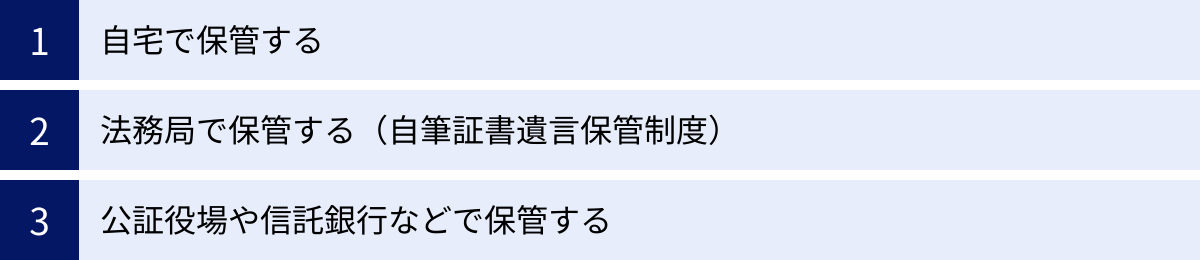

遺言書の保管方法

せっかく作成した遺言書も、適切に保管されていなければ、いざという時にその効力を発揮できません。保管方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

自宅で保管する

最も手軽な方法ですが、リスクも大きい方法です。金庫や仏壇、鍵のかかる引き出しなどが一般的な保管場所として挙げられます。

- メリット:

- 費用がかからない。

- いつでも内容を見直したり、書き直したりできる。

- デメリット:

- 紛失のリスク: どこにしまったか忘れてしまったり、災害や盗難で失われたりする可能性があります。

- 発見されないリスク: 相続人が遺言書の存在に気づかず、遺産分割協議を進めてしまう恐れがあります。

- 改ざん・隠匿のリスク: 相続人の一人が、自分に不利益な内容の遺言書を破棄したり、書き換えたりする危険性がゼロではありません。

- 検認が必要: 自宅で保管された自筆証書遺言は、発見後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

法務局で保管する(自筆証書遺言保管制度)

2020年7月から始まった、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。自筆証書遺言のデメリットの多くを解消できるため、自筆証書遺言を作成する場合には、この制度の利用を強く推奨します。

- メリット:

- 原本を安全に保管: 国の機関である法務局が保管するため、紛失、盗難、改ざん、隠匿のリスクがありません。

- 家庭裁判所の検認が不要: この制度を利用して保管された遺言書は、相続開始後の検認手続きが免除されます。これにより、相続人の負担が大幅に軽減され、手続きを迅速に進めることができます。

- 相続人による照会が可能: 相続開始後、相続人は全国どこの法務局でも遺言書が保管されているかどうかを照会できます。また、遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を請求できるため、発見されないリスクがありません。

- デメリット:

- 申請手続きが必要: 本人が法務局に出向いて申請する必要があります(要予約)。

- 形式チェックのみ: 法務局は、日付や署名・押印といった外形的な要件はチェックしますが、遺言の内容(例:財産の記載が不明確、遺留分を侵害している等)の有効性までを保証するものではありません。

- 手数料がかかる: 申請時に1通あたり3,900円の手数料がかかります。(参照:法務省ウェブサイト)

公証役場や信託銀行などで保管する

確実性や、保管から執行までの一貫したサービスを求める場合の選択肢です。

- 公正証書遺言の場合: 作成された遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管されます(実際には遺言者が100歳になるまでなど、より長期間保管されることが多い)。これは最も安全で確実な保管方法です。

- 信託銀行などの遺言信託: 信託銀行や一部の弁護士法人などが提供するサービスで、遺言書の作成支援から、保管、そして死後の遺言執行までをワンストップで請け負ってくれます。財産管理や運用とセットになっていることも多く、特に財産額が大きい方や、相続手続きをすべて専門家に任せたい方に適しています。ただし、手数料は高額になる傾向があります。

遺言書を見つけたらどうする?

ここまでは遺言書を作成する側の視点で解説してきましたが、最後に、相続人として遺言書を発見した場合の対応について説明します。誤った対応をすると、法的なペナルティを受けたり、手続きが滞ったりする可能性があるため、注意が必要です。

勝手に開封してはいけない

自宅のタンスや金庫から、封筒に入れられて封印されている遺言書(特に自筆証書遺言や秘密証書遺言)を見つけた場合、その場で勝手に開封してはいけません。

民法第1005条では、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できないと定められています。これに違反して勝手に開封した者は、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

この規定は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、内容を保全するためのものです。遺言書自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人から「内容を改ざんしたのではないか」と疑われる原因にもなりかねません。遺言書は、見つけたそのままの状態で家庭裁判所に提出することが鉄則です。

家庭裁判所で「検認」の手続きをする

公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言「以外」の遺言書を発見した場合、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」を請求しなければなりません。

- 検認とは?: 検認は、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、検認日時点での遺言書の状態(形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明確にして、その後の偽造・変造を防ぐための保全手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

- 手続きの流れ:

- 申立て: 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立書と必要書類(遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など)を提出します。

- 期日の通知: 裁判所から、相続人全員に対して検認を行う期日が通知されます。

- 検認の実施: 指定された日時に、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人の立会いのもとで裁判官が遺言書を開封し、内容を確認します。

- 検認済証明書: 検認が終わると、遺言書に「検認済証明書」が合綴されて返却されます。この検認済証明書が付いた遺言書がなければ、不動産の相続登記や預貯金の解約といった相続手続きを行うことができません。

検認手続きは、申立てから完了まで1~2ヶ月程度かかることが一般的です。この手続きが不要であるという点も、公正証書遺言や法務局保管制度の大きなメリットと言えます。

遺言書作成の相談先と費用

遺言書の作成は自分一人でも可能ですが、財産内容が複雑であったり、相続関係が難しかったり、法的に万全を期したい場合には、専門家に相談するのが賢明です。ここでは、主な相談先とその特徴、費用の相場について解説します。

相談できる専門家

遺言書作成をサポートしてくれる専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などがあります。それぞれ得意分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

| 専門家 | 主な業務内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 遺言書作成、執行、相続トラブル全般の相談・代理 | 法律のプロ。特に相続人間で争いが予想されるケースに強い。 遺留分対策など、紛争予防の観点から包括的なアドバイスが可能。依頼費用は比較的高め。 |

| 司法書士 | 遺言書作成、執行、不動産登記 | 不動産の相続手続き(登記)に精通している。 不動産を多く所有している場合に、作成から登記までワンストップで依頼できるのが強み。 |

| 行政書士 | 遺言書作成の相談、文案作成、事実証明に関する書類作成 | 比較的費用が安価で、気軽に相談しやすい。ただし、法律相談や紛争性のある案件(交渉や訴訟代理)は扱えないため、トラブルの可能性が低いケース向き。 |

| 信託銀行 | 遺言信託(作成支援・保管・執行) | 財産の管理・運用を含めたトータルサポートが受けられる。財産額が大きい方や、相続手続き全般を任せたい富裕層向けのサービス。手数料は高額。 |

弁護士

弁護士は法律の専門家であり、相続に関するあらゆる問題に対応できます。特に、相続人間での対立が予想される場合や、遺留分を巡る複雑な調整が必要な場合に頼りになります。遺言執行者として指定すれば、万が一トラブルが発生しても代理人として交渉や訴訟対応が可能です。

司法書士

司法書士は登記の専門家です。遺産に不動産が含まれる場合、最終的に必要となる所有権移転登記まで見据えた遺言書の作成ができます。遺言執行者として、死後の不動産名義変更手続きをスムーズに進めてくれる点も大きなメリットです。

行政書士

行政書士は、官公署に提出する書類作成の専門家です。比較的リーズナブルな費用で、遺言書の文案作成や、公正証書遺言作成時の公証人とのやり取りをサポートしてくれます。ただし、弁護士と違って法的な紛争案件には関与できないため、あくまでトラブルの可能性が低いシンプルなケースでの利用が中心となります。

信託銀行

信託銀行は、遺言書の作成支援、保管、執行をパッケージにした「遺言信託」というサービスを提供しています。金融機関としてのノウハウを活かし、財産の管理・運用を含めた長期的な視点でのコンサルティングが受けられますが、その分、手数料も高額に設定されています。

専門家に依頼する場合の費用相場

専門家に遺言書作成を依頼する場合の費用は、依頼先や財産の内容・価額、業務の範囲によって大きく異なります。以下はあくまで一般的な目安としてお考えください。

- 相談料: 30分~1時間あたり5,000円~1万円程度(初回相談無料の事務所も多い)。

- 自筆証書遺言の作成サポート手数料: 5万円~15万円程度。

- 公正証書遺言の作成サポート手数料: 7万円~30万円程度(別途、公証人手数料が必要)。

- 公証人手数料: 遺産の価額に応じて変動します。例えば、財産価額が3,000万円~5,000万円の場合、手数料は29,000円です。(参照:日本公証人連合会ウェブサイト)この他に、証人の日当や出張費などがかかる場合があります。

- 遺言執行者としての報酬: 一般的に、遺産総額の1%~3%程度、または最低報酬額(30万円~など)が設定されていることが多いです。

これらの費用は、事案の複雑さによって大きく変わります。 正確な費用については、必ず事前に複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と合わせて比較検討することをおすすめします。

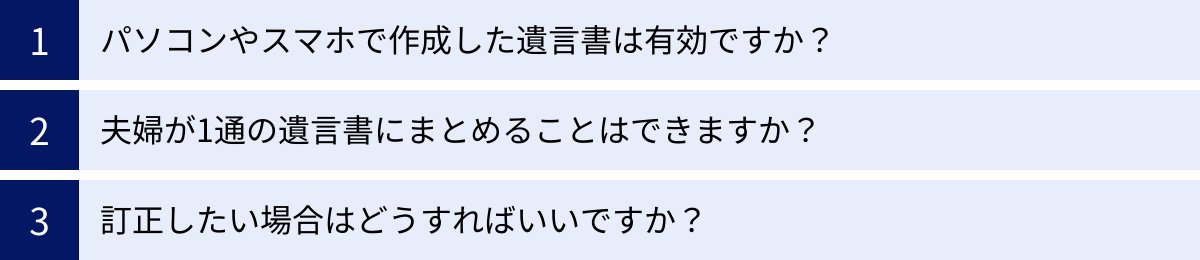

遺言書の書き方に関するよくある質問

最後に、遺言書の作成に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

パソコンやスマホで作成した遺言書は有効ですか?

原則として無効です。

自筆証書遺言は、民法で「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。したがって、本文をパソコンやスマートフォンで作成したものは、法的な要件を満たさず無効となります。

ただし、2019年の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」に限っては、パソコンでの作成が認められています。その場合でも、財産目録の各ページに遺言者本人が署名・押印する必要がある点に注意してください。

夫婦が1通の遺言書にまとめることはできますか?

できません。

民法第975条で「共同遺言の禁止」が定められており、2人以上の人が1通の書面で遺言をすることは認められていません。これは、後から一方が自由に遺言を撤回・変更できなくなることを防ぐためです。

したがって、ご夫婦で遺言を残したい場合は、必ず夫の遺言書、妻の遺言書として、それぞれが独立した遺言書を1通ずつ作成する必要があります。内容をお互いに合わせることは問題ありませんが、書面は別々にしてください。

訂正したい場合はどうすればいいですか?

自筆証書遺言の内容を訂正・変更する場合、民法で厳格な方式が定められています。

- 訂正したい箇所を二重線などで消す。

- その近くに正しい文言を書き加える(加入)。

- 変更した場所を欄外などに示し、「この行〇字削除、〇字加入」のように、どこをどう変更したかを付記して、その部分に署名する。

- 変更箇所に遺言書本体と同じ印鑑で押印する。

この方式は非常に複雑で、一つでも間違うと訂正そのものが無効になってしまいます。そのため、少しの訂正であっても、面倒がらずに全文を新しく書き直す方が、間違いがなく安全で確実です。新しく作成した遺言書の日付が古い遺言書より後であれば、新しい遺言書が有効になります。

公正証書遺言の場合は、再度公証役場で手続きを行い、前の遺言を撤回して新しい遺言を作成するのが一般的です。

まとめ

遺言書は、ご自身の人生の集大成として、残される大切な家族へ贈る最後のメッセージです。それは、単に財産を分けるための事務的な書類ではなく、家族間の無用な争いを防ぎ、ご自身の想いを確実に未来へ繋ぐための、愛情のこもった「道しるべ」と言えるでしょう。

この記事では、遺言書の基本的な役割から、3つの主要な種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の特徴と書き方、作成時の注意点までを網羅的に解説しました。

重要なポイントを改めて整理します。

- 遺言書がないと…: 法定相続人全員による「遺産分割協議」が必要となり、深刻なトラブル(争族)に発展するリスクがある。

- 遺言書の種類:

- 自筆証書遺言: 手軽で安価だが、形式不備で無効になるリスクがある。作成するなら紛失・改ざんのリスクがなく、検認も不要な「法務局保管制度」の利用が強く推奨される。

- 公正証書遺言: 費用と手間はかかるが、公証人が関与するため最も安全で確実性が高い。争いを絶対に避けたい場合におすすめ。

- 作成のポイント: 法律で定められた形式を守り、遺留分にも配慮する。遺言執行者を指定し、付言事項で想いを伝えることが円満相続の鍵となる。

どの遺言書の形式が最適かは、ご自身の財産状況、家族構成、そして何を最も重視するかによって異なります。もし少しでも不安な点や分からないことがあれば、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

元気なうちに遺言書を作成しておくことは、決して縁起の悪いことではありません。むしろ、それは残される家族への最大の思いやりです。この記事が、皆さまが円満な相続を実現するための第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。