現代のデジタルマーケティングにおいて、企業が自らのメッセージを顧客に直接届け、長期的な関係を築くための手法として「オウンドメディア」の重要性がますます高まっています。広告費の高騰や消費者行動の多様化が進む中、自社でコントロールできる情報発信の「基地」を持つことは、企業の持続的な成長に不可欠な要素となりつつあります。

しかし、「オウンドメディアを始めたいけれど、何から手をつければ良いかわからない」「成功しているメディアは、一体何が違うのだろうか」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、オウンドメディアの基本的な概念から、その運営目的、そしてBtoB、BtoC、採用という目的別に分類した具体的な参考メディアまで、幅広く解説します。さらに、成功しているメディアに共通するポイントや、これからオウンメディアを立ち上げるための具体的なステップ、失敗を避けるための注意点についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、オウンドメディアの本質を理解し、自社のマーケティング戦略にどのように組み込んでいけば良いのか、その具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

オウンドメディアとは

オウンドメディア(Owned Media)とは、その名の通り企業が「自社で保有・運営するメディア」の総称です。具体的には、企業ブログ、Webマガジン、コーポレートサイト内のコラム、広報誌などがこれに該当します。テレビCMやWeb広告のようにお金を払って枠を買うのではなく、自社のプラットフォームで、伝えたい情報を、伝えたいタイミングで、自由な形式で発信できるのが最大の特徴です。

近年、オウンドメディアが注目される背景には、いくつかの大きな環境変化があります。一つは、インターネットとスマートフォンの普及により、消費者が自ら能動的に情報を収集するようになったことです。かつてのように企業からの一方的な広告メッセージは届きにくくなり、消費者は自分の悩みや課題を解決してくれる有益な情報を求めて検索エンジンやSNSを活用します。

このような状況下で、企業は「見つけてもらう」ための努力が必要になりました。オウンドメディアを通じて、顧客の課題解決に役立つ専門的な情報や、企業の価値観・世界観を伝えるストーリーを発信することで、顧客との最初の接点を生み出し、信頼関係を構築していくのです。

また、サードパーティCookieの規制強化など、プライバシー保護の流れが加速していることも、オウンドメディアの重要性を後押ししています。これまでのリターゲティング広告のような手法が使いにくくなる中で、自社のメディアを通じて直接顧客とつながり、得られたデータ(ファーストパーティデータ)を元にコミュニケーションを深めていくことの価値が高まっています。

つまり、オウンドメディアは単なる情報発信ツールではありません。顧客との継続的な関係性を築き、企業のファンを育て、最終的には事業成長に貢献する「資産」となる戦略的なマーケティング手法なのです。

ペイドメディア・アーンドメディアとの違い

オウンドメディアをより深く理解するためには、「トリプルメディア」というフレームワークを知ることが不可欠です。トリプルメディアとは、企業が利用するメディアを「オウンドメディア(Owned Media)」「ペイドメディア(Paid Media)」「アーンドメディア(Earned Media)」の3つに分類する考え方です。これら3つはそれぞれ異なる役割を持ち、互いに連携することでマーケティング効果を最大化します。

| メディアの種類 | 概要と役割 | 具体例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| オウンドメディア (Owned Media) | 自社で保有するメディア。 情報発信の「基地」となり、顧客との長期的な関係構築やブランディングの中核を担う。 |

自社ブログ、公式サイト、メールマガジン、公式アプリ | ・発信内容やデザインの自由度が高い ・情報が資産として蓄積される ・長期的なコストを抑えられる可能性がある |

・成果が出るまでに時間がかかる ・集客を自力で行う必要がある ・継続的な運用リソースが必要 |

| ペイドメディア (Paid Media) | 費用を支払って利用するメディア。 短期間で広範囲のターゲットにリーチし、認知度向上や集客の起爆剤となる。 |

テレビCM、新聞広告、リスティング広告、SNS広告、記事広告 | ・即効性があり、短期間で成果を期待できる ・詳細なターゲティングが可能 ・オウンドメディアへの集客源となる |

・継続的な費用が発生する ・広告を停止すると効果がなくなる ・広告色が強く、敬遠される場合がある |

| アーンドメディア (Earned Media) | 第三者による評価や評判を獲得するメディア。 生活者やメディアからの信頼や共感を獲得し、情報の拡散を促進する。 |

SNSでの口コミ・シェア、ニュースサイトでの記事掲載、レビューサイトの評価 | ・第三者からの発信のため信頼性が高い ・情報が自然に拡散(バイラル)しやすい ・費用がかからない場合が多い |

・発信内容をコントロールできない ・ネガティブな情報が拡散するリスクがある ・効果を意図的に生み出すのが難しい |

ペイドメディア(Paid Media)は、文字通り「支払うメディア」です。テレビCMやWeb広告などがこれにあたります。最大のメリットは即効性と拡散力です。費用をかければ、短期間で多くの人に情報を届けることができます。オウンドメディアを立ち上げたばかりでアクセスが少ない時期に、ペイドメディアを使って記事コンテンツへ誘導するなど、初期の集客ブースターとして非常に有効です。しかし、広告出稿を止めると効果も止まってしまうため、常にコストがかかり続けるというデメリットがあります。

アーンドメディア(Earned Media)は、「獲得するメディア」を意味し、主にSNSでのユーザーによる口コミ(UGC: User Generated Content)やシェア、ニュースサイトでのパブリシティ(記事掲載)などを指します。企業が直接コントロールするのではなく、第三者からの評価や共感によって情報が広まっていくのが特徴です。最大のメリットは信頼性の高さです。友人からの「この商品良かったよ」という投稿は、企業の広告よりもはるかに心に響きます。この信頼性の高い情報を拡散させる力がありますが、企業側で内容をコントロールすることは難しく、時にはネガティブな評判が広がるリスクも伴います。

これら3つのメディアの関係性は、オウンドメディアを戦略の中心(ハブ)に置き、ペイドメディアで集客のきっかけを作り、アーンドメディアで情報の信頼性と拡散力を高めるという流れで捉えるのが理想的です。

例えば、以下のような連携が考えられます。

- 【オウンドメディア】 顧客の課題を解決する質の高いブログ記事を作成・公開する。

- 【ペイドメディア】 その記事をターゲット層に届けるため、SNS広告やリスティング広告を出稿し、オウンドメディアへ誘導する。

- 【アーンドメディア】 記事を読んだユーザーが「役に立った」「面白い」と感じ、SNSでシェアする。その結果、広告ではリーチできなかった層にも情報が拡散される。

- 【オウンドメディア】 記事をきっかけに企業のファンになったユーザーが、他の記事を読んだり、メールマガジンに登録したりして、継続的な関係性が構築される。

このように、オウンドメディアは単独で機能するのではなく、ペイドメディア、アーンドメディアと有機的に連携させることで、その真価を発揮します。情報発信の揺るぎない「基地」としてオウンドメディアを育て、そこを起点に様々なコミュニケーションを展開していくことこそが、現代のマーケティングにおける成功の鍵と言えるでしょう。

オウンドメディアを運営する主な目的

オウンドメディアを成功させるためには、まず「何のために運営するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。目的が曖昧なままでは、コンテンツの方向性が定まらず、効果測定もままなりません。企業のフェーズや事業内容によって目的は多岐にわたりますが、ここでは代表的な3つの目的「認知度向上・ブランディング」「見込み顧客の獲得と育成」「採用活動の強化」について詳しく解説します。

認知度向上・ブランディング

オウンドメディアの最も重要な目的の一つが、企業の認知度向上と、その企業ならではのブランドイメージを構築する「ブランディング」です。これは、単に社名や商品名を知ってもらうというレベルに留まりません。その企業がどのような価値観を持ち、どのような専門性を持ち、どのような世界観を目指しているのかを、コンテンツを通じて深く理解してもらう活動です。

従来の広告は、製品の機能や価格といった「スペック」を訴求することが中心でした。しかし、多くの市場で製品のコモディティ化(同質化)が進む現代において、スペックだけで他社と差別化を図ることは困難です。そこで重要になるのが、機能的価値だけでなく、情緒的価値や自己実現価値といった「ブランド」としての魅力です。

オウンドメディアは、このブランドの魅力を伝えるのに最適なツールです。例えば、以下のようなコンテンツを通じてブランディングを行います。

- 専門性の発信: 自社の事業領域に関する専門的な知識やノウハウを惜しみなく公開することで、「この分野ならこの会社」という第一想起(トップ・オブ・マインド)を獲得し、業界における権威性を確立します。

- 思想・哲学の発信: 企業のビジョンやミッション、創業ストーリー、社会課題に対するスタンスなどを発信することで、企業の「人格」を伝え、共感するファンを増やします。

- 世界観の提示: 商品やサービスがもたらす豊かなライフスタイルや、企業の美意識を表現するコンテンツ(写真、動画、コラムなど)を通じて、顧客に「憧れ」や「共感」を抱かせます。

これらのコンテンツは、検索エンジンやSNSを通じて、まだ自社の商品やサービスを認知していない「潜在顧客層」に届けられます。彼らが自身の悩みや興味関心に基づいて検索した際に、その解決策となる質の高いコンテンツが提示されれば、自然な形で企業との最初の接点が生まれます。

この接触体験を繰り返すことで、ユーザーの心の中に「この会社は信頼できる」「この会社の考え方が好きだ」といったポジティブな感情が蓄積されていきます。すぐに商品購入には繋がらなくても、長期的な視点で見れば、こうしたブランドへの信頼感や好意が、将来の購買決定に大きな影響を与えるのです。成功しているオウンドメディアは、目先の売上だけを追うのではなく、こうした地道なブランディング活動を通じて、揺るぎないファンベースを築いています。

見込み顧客(リード)の獲得と育成

BtoBビジネスや高価格帯のBtoC商材において、オウンドメディアは見込み顧客(リード)を獲得(リードジェネレーション)し、そのリードを育成(リードナーチャリング)するための極めて強力なエンジンとして機能します。

1. リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

リードジェネレーションとは、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性のある個人の連絡先情報(氏名、会社名、メールアドレスなど)を獲得する活動です。オウンドメディアでは、以下のような流れでリードを獲得するのが一般的です。

- 課題解決コンテンツによる集客: ターゲット顧客が抱えるであろう業務上の課題や悩みをテーマにしたブログ記事を作成し、SEO(検索エンジン最適化)によって検索結果の上位に表示させます。

- CTA(行動喚起)の設置: 記事を読み、課題解決への意欲が高まった読者に対して、より詳細な情報を提供する「お役立ち資料(ホワイトペーパー)」や「ウェビナー(オンラインセミナー)」への参加を促すバナーやリンク(CTA: Call to Action)を設置します。

- フォームによる情報入力: 資料のダウンロードやウェビナーの申し込みと引き換えに、専用のフォームで連絡先情報を入力してもらいます。

ここで重要なのは、いきなり「製品資料請求」や「問い合わせ」を求めるのではなく、まずは無料で提供できる有益な情報と引き換えに、心理的なハードルを下げて情報を提供してもらうことです。この段階ではまだ購入意欲が低い潜在顧客に対して、有益な情報を提供することで「ギブ・アンド・テイク」の関係を築き、次のステップへと繋げます。

2. リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

リードナーチャリングとは、獲得したリードに対して継続的に有益な情報を提供し、信頼関係を深めながら、徐々に購買意欲を高めていくプロセスです。一度接点を持っただけでは、すぐに商談や購入に至るケースは稀です。特に検討期間が長いBtoB商材では、このナーチャリングのプロセスが成約率を大きく左右します。

オウンドメディアで獲得したリードに対しては、主にメールマガジンやマーケティングオートメーション(MA)ツールを活用して、以下のようなアプローチを行います。

- ステップメール: 獲得したリードの興味関心に合わせて、あらかじめ用意しておいた複数のメールを段階的に配信し、製品理解を深めてもらいます。

- セグメント配信: リードの属性(業種、役職など)や行動履歴(どの記事を読んだか、どの資料をダウンロードしたか)に基づいてセグメントを分け、それぞれに最適化されたコンテンツを配信します。

- インサイドセールスへの連携: リードの検討度合いが高まった(特定の料金ページを何度も閲覧している、導入事例をダウンロードしたなど)タイミングを検知し、インサイドセールス部門に引き渡して電話やメールで具体的なアプローチを開始します。

このように、オウンドメディアは「待ち」の集客だけでなく、獲得したリードに対して能動的にアプローチし、顧客へと育てていく「攻め」のマーケティングの起点となるのです。

採用活動の強化

企業の持続的な成長には、優秀な人材の確保が不可欠です。現代の採用市場において、オウンドメディアは採用ブランディング(エンプロイヤー・ブランディング)を強化し、自社にマッチした人材を引き寄せるための強力なツールとなります。

従来の求人サイトに掲載される情報だけでは、給与や福利厚生といった待遇面での比較になりがちで、企業の本当に魅力、つまり「カルチャー」や「働きがい」を伝えるには限界があります。特に優秀な人材ほど、待遇だけでなく「どのような環境で、どのような仲間と、どのような価値を生み出す仕事ができるのか」を重視する傾向にあります。

採用目的のオウンドメディア(通称:採用オウンドメディア)は、こうした求人サイトでは伝えきれない企業の「生の情報」を発信するためのプラットフォームです。具体的には、以下のようなコンテンツが効果的です。

- 社員インタビュー: 様々な職種や経歴の社員に登場してもらい、仕事内容、やりがい、キャリアパス、入社の決め手などを語ってもらうことで、候補者は働く自分の姿を具体的にイメージできます。

- プロジェクトストーリー: 新規事業の立ち上げや製品開発の裏側など、プロジェクトの成功談だけでなく、苦労や失敗談もオープンに語ることで、仕事のリアルな手触りやチームの雰囲気を伝えます。

- 企業文化・制度紹介: 独自の福利厚生、ユニークな社内イベント、評価制度、ダイバーシティへの取り組みなどを紹介し、自社ならではの働きやすさやカルチャーをアピールします。

- 経営者メッセージ: 経営者が自らの言葉で企業のビジョンや事業への想いを語ることで、候補者の共感を呼び、入社意欲を高めます。

これらのコンテンツを通じて、候補者は企業への理解を深めることができます。その結果、自社の価値観や文化に共感する「カルチャーフィット」した人材からの応募が増え、入社後のミスマッチによる早期離職を防ぐ効果も期待できます。また、社員が自社のオウンドメディアを友人や知人に紹介する「リファラル採用」の活性化にも繋がります。

採用オウンドメディアは、単なる応募者集めのツールではありません。未来の仲間となる候補者と深く対話し、企業のファンになってもらうための重要なコミュニケーションチャネルなのです。

【BtoB】オウンドメディアのおすすめ5選

BtoB(Business to Business)領域におけるオウンドメディアは、専門性の高い情報発信を通じてリードを獲得し、企業の信頼性を構築する上で極めて重要な役割を果たします。ここでは、それぞれ異なる戦略で成功を収めているBtoBオウンドメディアの代表例を5つ紹介し、その特徴を分析します。

① サイボウズ式(サイボウズ株式会社)

- 運営会社: サイボウズ株式会社

- ターゲット: 働き方、組織論、マネジメントに関心のあるすべてのビジネスパーソン

- 目的: ブランディング、ファンコミュニティの形成

- 参照: サイボウズ式 公式サイト

「サイボウズ式」は、グループウェア開発を手がけるサイボウズ株式会社が運営するオウンドメディアです。「新しい価値を生み出すチームのメディア」をコンセプトに、自社製品の直接的な宣伝はほとんど行わず、「働き方改革」「多様性」「チームワーク」「組織論」といった、より普遍的で社会的なテーマを深く掘り下げているのが最大の特徴です。

そのコンテンツは、専門家や著名人への質の高いインタビュー記事、編集部による独自の考察記事、イベントレポートなど多岐にわたります。単なるノウハウの提供に留まらず、読者に「これからの働き方とはどうあるべきか」という問いを投げかけ、共に考えるスタンスを貫いています。この姿勢が多くのビジネスパーソンから共感を呼び、「サイボウズ」という企業に対する深い信頼と好意的なブランドイメージを形成しています。

サイボウズ式が示しているのは、オウンドメディアが単なる「自社の広告塔」ではなく、社会に対して価値ある議論を提起する「公器」にもなり得るという可能性です。直接的なリード獲得を主目的とせず、長期的な視点で企業の思想や哲学を伝え、ファンを育てるという、ブランディング特化型オウンドメディアの最高峰の一つと言えるでしょう。

② ferret(株式会社ベーシック)

- 運営会社: 株式会社ベーシック

- ターゲット: Webマーケティング担当者、特に初心者から中級者

- 目的: リードジェネレーション、自社ツールへの送客

- 参照: ferret 公式サイト

「ferret」は、Webマーケティングに関するあらゆる情報が集まるポータルサイト型のオウンドメディアです。「Webマーケティングに強くなる」をコンセプトに、SEO、コンテンツマーケティング、広告運用、SNS活用、サイト改善など、その領域は多岐にわたります。

ferretの強みは、圧倒的な情報量と網羅性にあります。マーケティング担当者が業務で直面するであろう、ほぼすべての疑問や課題に対して、具体的な解決策やノウハウが用意されています。記事は初心者にも理解しやすいように図解や具体例が豊富に用いられており、まさにWebマーケターにとっての「辞書」や「教科書」のような存在となっています。

この網羅的なコンテンツによって、膨大な数の検索流入を獲得しています。そして、記事の随所に配置された会員登録への導線や、マーケティングツール「ferret One」のお役立ち資料ダウンロードなどを通じて、膨大な数のリードジェネレーションに成功しています。ユーザーに価値ある情報を無料で提供し、その見返りとしてリードを獲得するという、コンテンツマーケティングの王道をいく戦略で大きな成果を上げている代表例です。

③ LISKUL(ソウルドアウト株式会社)

- 運営会社: ソウルドアウト株式会社(現:株式会社博報堂DYホールディングス)

- ターゲット: 中小・ベンチャー企業の経営者やWebマーケティング担当者

- 目的: リードジェネレーション、コンサルティングへの送客

- 参照: LISKUL 公式サイト

「LISKUL」は、「明日から使える、成果を出すためのWebマーケティング実践情報」をコンセプトに掲げるオウンドメディアです。ferretが網羅性を強みとするならば、LISKULはターゲットを「中小・ベンチャー企業」に明確に絞り込み、その層が抱える特有の悩みに寄り添ったコンテンツを提供している点が特徴です。

特に、少ない予算で成果を出すためのリスティング広告運用ノウハウや、地方企業が取り組むべきデジタルマーケティング戦略など、より実践的でニッチなテーマに強みを持ちます。記事は単なる知識の羅列ではなく、「明日から使える」というコンセプト通り、具体的な手順やチェックリストが示されており、読者がすぐに行動に移せるように工夫されています。

また、各記事には関連するお役立ち資料(ホワイトペーパー)への導線が効果的に設置されており、リード獲得の仕組みが精緻に設計されています。ターゲットを絞り込むことで、より深く、より鋭く読者の課題を突き、高いコンバージョン率を実現している好例です。

④ Knowledge / baigie(株式会社ベイジ)

- 運営会社: 株式会社ベイジ

- ターゲット: BtoB企業のマーケティング担当者、Webサイト担当者、経営者、同業者

- 目的: ブランディング、自社の専門性のアピール、採用強化

- 参照: 株式会社ベイジ 公式サイト

Web制作会社である株式会社ベイジが運営するオウンドメディア(ブログ形式)が「Knowledge / baigie」です。このメディアの特筆すべき点は、一つひとつのコンテンツの圧倒的な質と深度です。BtoBマーケティング戦略、Webサイト設計、UXデザイン、プロジェクトマネジメント、組織論といったテーマについて、表面的なノウハウではなく、同社が実践の中で培ってきた独自の知見、方法論、そしてその背景にある思想や哲学までが、惜しみなく公開されています。

その文章は論理的かつ構造的で、一つの記事を読むだけでセミナーを一つ受けたかのような満足感があります。このような質の高い情報発信は、同業のプロフェッショナルからも高く評価されており、「ベイジは信頼できる専門家集団である」という強力なブランディングに繋がっています。

結果として、質の高いクライアントからの問い合わせが増えるだけでなく、同社の価値観に共感する優秀な人材からの応募が集まるという、採用面での大きな効果も生み出しています。コンテンツの「量」ではなく「質」で他を圧倒し、企業の思想そのものを最大の武器とするという、唯一無二の存在感を放つオウンドメディアです。

⑤ SATORIマーケティングブログ(SATORI株式会社)

- 運営会社: SATORI株式会社

- ターゲット: マーケティングオートメーション(MA)の導入を検討している、または活用に悩んでいるマーケティング担当者

- 目的: リードジェネレーション、自社ツールの認知度向上と導入促進

- 参照: SATORI株式会社 公式サイト

マーケティングオートメーション(MA)ツール「SATORI」を提供するSATORI株式会社が運営するブログです。このメディアは、自社製品のドメイン(領域)にコンテンツを特化させている点が特徴です。

コンテンツは、「マーケティングオートメーションとは何か?」といった基本的な解説から、リードナーチャリングの具体的な手法、MA導入の失敗しないためのポイント、さらには自社ツール「SATORI」の活用テクニックまで、MAに関心のあるユーザーが求める情報を段階的に提供しています。

特に、初心者向けのコンテンツが充実しており、まだMAの知識が浅い潜在顧客を優しく引き込み、徐々に知識を深めてもらうことで、自然な形で自社製品への興味・関心を喚起する流れが巧みに設計されています。また、各記事からダウンロードできるお役立ち資料の種類も豊富で、ユーザーの検討フェーズに合わせたリード獲得の受け皿がしっかりと用意されています。自社の事業領域とコンテンツ戦略を密接に連携させ、見込み顧客の育成(ナーチャリング)を強く意識したメディア設計のお手本と言えるでしょう。

【BtoC】オウンドメディアのおすすめ3選

BtoC(Business to Consumer)領域のオウンドメディアでは、BtoBのような課題解決型コンテンツに加え、ブランドの世界観を伝えたり、読者のライフスタイルに寄り添ったりすることで、ファンを育成し、購買に繋げるアプローチが重要になります。ここでは、独自の魅力で多くのファンを惹きつけているBtoCオウンドメディアを3つ紹介します。

① 北欧、暮らしの道具店(株式会社クラシコム)

- 運営会社: 株式会社クラシコム

- ターゲット: 丁寧な暮らしや北欧のライフスタイルに関心のある20代〜40代の女性

- 目的: ブランディング、ファンコミュニティ形成、ECサイトへの送客

- 参照: 北欧、暮らしの道具店 公式サイト

「北欧、暮らしの道具店」は、オウンドメディアとECサイトが一体となった稀有な成功事例として、あまりにも有名です。「フィットする暮らし、つくろう。」というコンセプトのもと、単に商品を販売するのではなく、その商品があることで生まれる「豊かな暮らし」そのものをコンテンツとして提供しています。

サイトには、暮らしにまつわるエッセイやコラム、スタッフが実際に商品を使ってみた「着用レビュー」や「愛用品紹介」、料理のレシピ、さらにはオリジナルドラマやドキュメンタリーといった動画コンテンツまで、日々膨大な量のコンテンツが更新されています。これらのコンテンツに登場する商品は、記事の途中でごく自然な形で紹介され、購入ページへとリンクされています。

読者は、商品を買いに来るというよりも、まず「読み物」や「動画」を楽しみ、その世界観に浸る中で、紹介されている商品に興味を持ち、欲しくなっていきます。コンテンツを通じて商品の背景にあるストーリーや価値を伝え、顧客の情緒に訴えかけることで、価格競争とは無縁の強固なファンベースを築き上げています。まさに「メディアコマース」の最高傑作であり、コンテンツが持つ力を最大限に引き出した事例と言えるでしょう。

② Lidea(ライオン株式会社)

- 運営会社: ライオン株式会社

- ターゲット: 主婦・主夫層をはじめ、家事や健康など日々の暮らしに関心を持つすべての人

- 目的: ブランディング、自社製品の利用促進、顧客とのエンゲージメント強化

- 参照: Lidea by LION 公式サイト

「Lidea」は、洗剤や歯ブラシなどの日用品メーカーであるライオン株式会社が運営するオナウンドメディアです。「今日を愛する。Lidea」をスローガンに、掃除、洗濯、料理、オーラルケア、健康といった、暮らしにまつわる様々なお役立ち情報や専門家の知恵を発信しています。

このメディアの優れた点は、生活者の具体的な「悩み」や「知りたいこと」に徹底的に寄り添っていることです。「手強い油汚れをスッキリ落とす方法」「正しい歯磨きの仕方」「季節の変わり目の体調管理術」など、読者がすぐに実践できる実用的な情報が、同社の研究員や提携する専門家の監修のもと、信頼性の高いコンテンツとして提供されています。

そして、その解決策の中で、自社の製品を「最適なツール」として自然な文脈で紹介しています。例えば、掃除のノウハウ記事の中で「この汚れには、この洗剤が効果的です」と提案することで、製品の宣伝色を抑えつつ、その効果的な使い方を啓蒙し、購買意欲を喚起します。大手メーカーとしての信頼性と専門性を活かし、有益な情報提供を通じて顧客との長期的な信頼関係を築き、自社製品のファンを育てるという、王道のコンテンツマーケティングを実践している好例です。

③ Red Bull(レッドブル・ジャパン株式会社)

- 運営会社: レッドブル・ジャパン株式会社

- ターゲット: 若者、エクストリームスポーツ、音楽、ダンス、eスポーツなどのカルチャーに関心を持つ層

- 目的: ブランディング、「翼をさずける」というブランドメッセージの体現

- 参照: Red Bull 公式サイト

エナジードリンクで知られる「Red Bull」のオウンドメディアは、コンテンツマーケティングの概念を根底から覆すような、極めてユニークな存在です。このメディアでは、主力製品であるエナジードリンクに関する情報はほとんど登場しません。その代わりに、F1レース、サーフィン、スケートボードといったエクストリームスポーツ、ブレイクダンス、ラップバトル、eスポーツなど、Red Bullがサポートする様々なアスリートやアーティストの活動、イベントの様子が、圧倒的なクオリティの記事や動画コンテンツとして発信されています。

彼らの戦略は、製品を売ることではなく、「Red Bull」というブランドが象徴する「挑戦」「エネルギー」「情熱」といった価値観や世界観そのものを体験してもらうことにあります。常識の限界に挑むアスリートやアーティストの姿を通じて、ブランドメッセージである「翼をさずける」を間接的に、しかし強力に伝えているのです。

もはや彼らにとって、メディアは製品を売るための「手段」ではありません。メディアで発信されるコンテンツそのものが「製品」であり、ブランド体験そのものなのです。自社を「メディアカンパニー」と位置づけ、コンテンツに莫大な投資を行うことで唯一無二のブランドを築き上げた、究極のブランディング事例と言えるでしょう。

【採用目的】オウンドメディアのおすすめ2選

採用競争が激化する現代において、企業の文化や働きがいを伝え、自社にマッチした人材を引き寄せる「採用オウンドメディア」の重要性が増しています。ここでは、採用ブランディングに成功している代表的な2つのメディアを紹介します。

① メルカン(株式会社メルカリ)

- 運営会社: 株式会社メルカリ

- ターゲット: メルカリへの転職を検討している潜在候補者、IT業界のエンジニアや企画職など

- 目的: 採用ブランディング、カルチャーの発信、ミスマッチの防止

- 参照: mercan (メルカン) 公式サイト

フリマアプリ「メルカリ」を運営する株式会社メルカリの採用オウンドメディアが「メルカン」です。そのコンセプトは「メルカリの「人」と「カルチャー」を伝える」こと。このメディアの最大の特徴は、徹底した「情報公開」と「透明性」にあります。

コンテンツの中心は、様々なバックグラウンドを持つ社員へのインタビュー記事です。彼らがなぜメルカリに入社し、どのような仕事にやりがいを感じ、どのような壁にぶつかっているのかが、個人のリアルな言葉で語られます。成功体験だけでなく、失敗談や組織の課題についても包み隠さず発信することで、読者(候補者)はメルカリという会社を多角的かつ深く理解することができます。

他にも、新規プロジェクトの裏側、技術的な挑戦、ユニークな社内制度、イベントレポートなど、メルカリの「今」を伝えるコンテンツが日々更新されています。良い面も悪い面もオープンにする姿勢は、候補者からの絶大な信頼を獲得し、「この会社で働いてみたい」という強い動機形成に繋がっています。また、入社前に企業のリアルな姿を理解できるため、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを大幅に減らす効果ももたらしています。採用オウンドメディアのベンチマークとして、まず参考にすべきメディアの一つです。

② on LINE(LINEヤフー株式会社)

- 運営会社: LINEヤフー株式会社

- ターゲット: LINEヤフーへの就職・転職を希望するエンジニア、デザイナー、企画職などの候補者

- 目的: 採用ブランディング、事業・技術・カルチャーの理解促進

- 参照: on LINE | LINE YJAPAN Corporation 公式サイト

コミュニケーションアプリ「LINE」をはじめ、多様なサービスを展開するLINEヤフー株式会社が運営するオウンドメディアが「on LINE」です。同社のような巨大IT企業は、事業領域が多岐にわたるため、候補者からは「具体的にどんな仕事をしているのかイメージしにくい」と思われがちです。

「on LINE」は、その課題を解決するために、同社の多様な事業や働き方を、そこで働く「人」にフォーカスして伝えることに注力しています。コンテンツは、「CULTURE & PEOPLE」「TECHNOLOGY」「SERVICE & PROJECT」などのカテゴリに分かれており、候補者は自身の興味関心に合わせて情報を探すことができます。

特に、第一線で活躍するエンジニアやデザイナーへのインタビュー記事は、具体的な業務内容や技術的な挑戦、チームの文化などが詳しく語られており、専門職の候補者にとって非常に有益な情報源となっています。巨大な組織の「顔」を、個々の社員のストーリーを通じて見せることで、候補者に親近感と具体的な働くイメージを抱かせ、応募へのハードルを下げています。多様な職種の人材を惹きつけるための、戦略的なコンテンツ設計が光るメディアです。

成功しているオウンドメディアに共通する5つのポイント

これまで様々なオウンドメディアの事例を見てきましたが、成功しているメディアには、業界や目的を問わず、いくつかの共通する成功法則が存在します。これからオウンドメディアを立ち上げる、あるいは運営を改善したいと考えている方は、以下の5つのポイントをぜひ参考にしてください。

① 明確な目的とターゲットが設定されている

成功しているオウンドメディアは、例外なく「誰に、何を伝え、その結果どうなってほしいのか」という設計図が極めて明確です。これがオウンドメディア運営のすべての土台となります。

- 目的(KGI)の明確化: まず、「何のためにメディアを運営するのか」という最終目標(KGI: Key Goal Indicator)を定めます。「ブランディングの強化」「リード獲得数の最大化」「採用応募数の増加」など、目的は一つに絞ることが理想です。目的が曖昧だと、コンテンツの方向性がブレるだけでなく、成果を正しく評価することもできません。

- ターゲット(ペルソナ)の具体化: 次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲット像を具体的に設定します。これは「ペルソナ」と呼ばれ、年齢、性別、職業、役職といった属性情報だけでなく、彼らが抱える「課題」「悩み」「欲求」、さらには「普段どのような手段で情報を集めているか」といった行動特性までを詳細に描き出した架空の人物像です。ペルソナを設定することで、チーム内の共通認識が生まれ、「この記事は、ペルソナの〇〇さんが本当に読みたい内容になっているか?」という一貫した判断基準を持つことができます。

例えば、「サイボウズ式」は働き方に課題を感じるビジネスパーソン、「北欧、暮らしの道具店」は丁寧な暮らしに憧れる女性、というように、ターゲットが明確だからこそ、心に響くコンテンツを生み出せるのです。目的とターゲットという羅針盤がなければ、オウンドメディアという船はすぐに迷走してしまいます。

② 読者の役に立つ質の高いコンテンツがある

言うまでもなく、オウンドメディアの核はコンテンツそのものです。そして、成功しているメディアが提供するコンテンツは、単に情報が羅列されているだけではありません。読者の期待を上回り、何らかの価値を提供する「質の高さ」を備えています。

では、「質の高いコンテンツ」とは具体的に何でしょうか。以下の要素で構成されていると考えられます。

- 課題解決性: 読者(ペルソナ)が抱える悩みや疑問に直接応え、具体的な解決策やヒントを提示している。

- 専門性・信頼性 (E-E-A-T): その分野の専門家としての知見が盛り込まれている、公的なデータや一次情報に基づいているなど、情報が正確で信頼できる。Googleが近年重視している評価基準(経験・専門性・権威性・信頼性)でもあります。

- 独自性・一次情報性: 他のサイトの情報をまとめただけのリライト記事ではなく、自社の経験から得られたノウハウ、独自の調査結果、社員の生の声など、そのメディアでしか得られないオリジナルの情報が含まれている。

- 網羅性: 読者がそのテーマについて知りたいであろう情報を広く深くカバーしており、その記事を読むだけで疑問が解消される。

- 可読性・分かりやすさ: 専門的な内容であっても、平易な言葉で説明されたり、図解やイラスト、動画などが効果的に使われたりして、初心者にも理解しやすいように工夫されている。

重要なのは、「自社が言いたいこと」を発信するのではなく、常に「読者が知りたいこと、役に立つこと」を起点にコンテンツを企画・制作するという姿勢です。この読者ファーストの精神こそが、信頼とファンを生み出す源泉となります。

③ 継続的に情報を発信できる運用体制がある

オウンドメディアは、立ち上げてすぐに成果が出る魔法の杖ではありません。コンテンツが検索エンジンに評価され、少しずつアクセスが増え始めるまでには、最低でも半年から1年以上の時間が必要です。そのため、短距離走ではなく、長距離走を走り切るための「継続的な運用体制」を構築することが成功の絶対条件となります。

多くのオウンドメディアが失敗する最大の原因は、「更新が止まってしまう」ことです。これを防ぐためには、以下のような体制づくりが欠かせません。

| 運用体制 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 完全内製 | ・企業文化や製品理解が深い ・迅速な意思決定が可能 ・ノウハウが社内に蓄積される |

・専門スキルを持つ人材の確保が難しい ・担当者の負担が大きくなりやすい ・客観的な視点が失われやすい |

| 一部外注 | ・専門性の高い部分をプロに任せられる ・社内リソースをコア業務に集中できる ・内製と外注の良いとこ取りが可能 |

・外部パートナーとの連携コストがかかる ・ディレクション能力が求められる ・品質のコントロールが難しい場合がある |

| 完全外注 | ・高品質なコンテンツを安定的に制作できる ・社内リソースがほとんど不要 ・最新のSEOやトレンドを取り入れやすい |

・コストが最も高くなる ・自社の想いや熱量が伝わりにくい ・社内にノウハウが蓄積されにくい |

どのような体制を選ぶにせよ、少なくとも「全体の戦略を考える編集長(ディレクター)」「記事を企画・執筆する担当者」「品質をチェックする編集者」といった役割分担を明確にすることが重要です。また、「コンテンツカレンダー」を作成して計画的に制作を進めたり、定期的な「編集会議」でアイデアを出し合ったりするなど、属人的な頑張りに頼るのではなく、仕組みで継続できる環境を整えることが成功への近道です。

④ 適切な集客施策(SEO・SNSなど)を行っている

「良いコンテンツを作れば、自然と読まれる」というのは、残念ながら幻想です。どんなに素晴らしいコンテンツを作っても、それが読者の目に触れなければ存在しないのと同じです。成功しているオウンドメディアは、コンテンツ制作(守り)と集客施策(攻め)の両輪をバランス良く回しています。

主な集客チャネルには、以下のようなものがあります。

- SEO(検索エンジン最適化): 読者が課題を検索した際に自社の記事が上位に表示されるように、キーワード選定やコンテンツの最適化を行います。即効性はありませんが、一度上位表示されれば安定的にアクセスを集め続ける「ストック型」の資産になります。オウンドメディア集客の根幹をなす最も重要な施策です。

- SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス): X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなどで記事の更新情報を発信し、フォロワーに届けます。ハッシュタグ活用や魅力的な投稿文の工夫で、情報の拡散(バイラル)を狙います。こちらは情報が流れやすい「フロー型」のチャネルですが、潜在層へのリーチやファンとのコミュニケーションに有効です。

- メールマガジン: 獲得したリードや既存顧客に対して、更新記事や関連情報を直接届けます。最もエンゲージメントの高い読者層にアプローチできる強力なチャネルです。

- Web広告: ペイドメディアを活用し、特定の記事コンテンツにターゲットを絞って広告を配信します。立ち上げ初期のアクセス確保や、特にコンバージョンに繋げたい重要記事への集客ブーストに効果的です。

これらのチャネルは、どれか一つだけを行えば良いというものではありません。自社のターゲットがどのチャネルを主に利用しているかを分析し、SEOを軸としながら、SNSやメルマガなどを有機的に組み合わせて、多角的な集客経路を確保することが重要です。

⑤ 効果測定と改善を繰り返している

オウンドメディア運営は、「記事を公開したら終わり」ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。成功しているメディアは、必ずデータを元にした効果測定を行い、その結果に基づいて改善を繰り返す「PDCAサイクル」を徹底しています。

- Plan(計画): 目的・ターゲット設定、コンテンツ企画

- Do(実行): コンテンツ制作・公開、集客施策

- Check(評価): データ分析による効果測定

- Action(改善): 分析結果に基づく改善施策の実行

この「Check(評価)」のフェーズで見るべき指標(KPI)は、メディアの目的によって異なりますが、代表的なものには以下があります。

- アクセス解析(Google Analyticsなど): PV数(閲覧数)、UU数(訪問者数)、セッション数、滞在時間、直帰率、回遊率など。メディア全体の健康状態や、読者の行動を把握します。

- 検索パフォーマンス(Google Search Consoleなど): どのキーワードで、何回表示され(表示回数)、何回クリックされたか(クリック数)、掲載順位などを確認します。SEO施策の効果を測定します。

- コンバージョン測定: 資料ダウンロード数、問い合わせ数、メルマガ登録数など、設定した目標(CV)の達成度を測定します。

これらのデータを定期的に分析し、「どの記事が人気なのか?」「なぜこの記事は直帰率が高いのか?」「どのキーワードからの流入を強化すべきか?」といった仮説を立て、記事のリライト(加筆・修正)、新規コンテンツの企画、内部リンクの最適化、CTAの改善といった「Action(改善)」に繋げていきます。この地道なデータドリブンな改善の積み重ねこそが、オウンドメディアを単なる「記事の集まり」から、成果を生み出す「成長する資産」へと変えるのです。

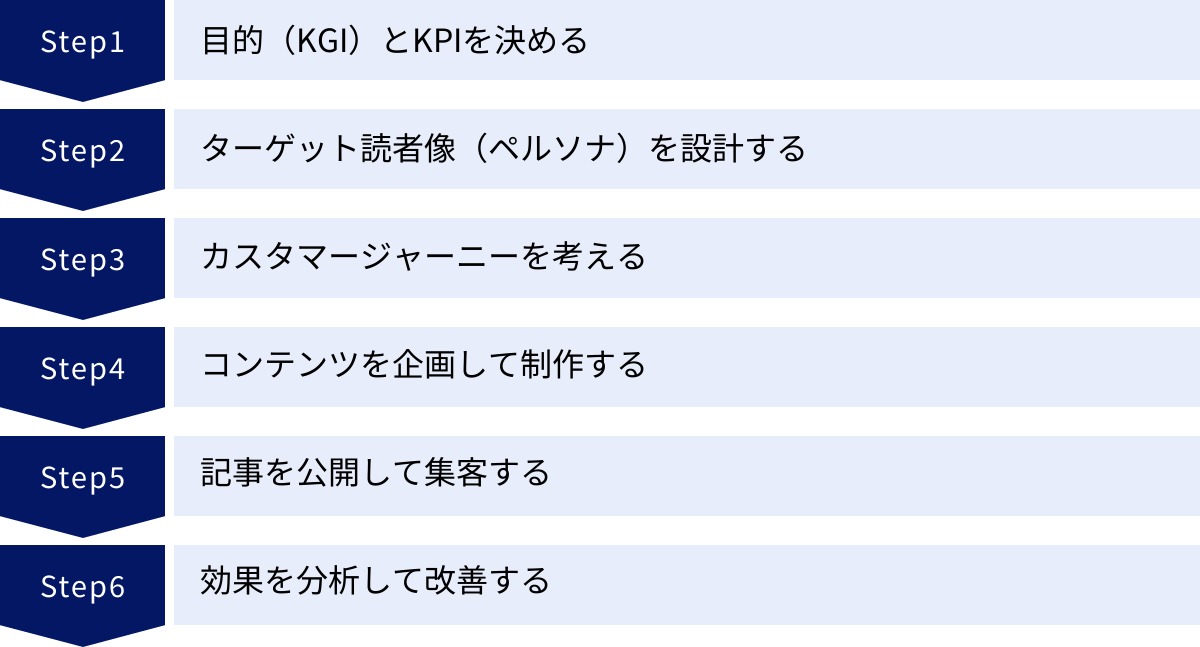

オウンドメディアを成功させるための6ステップ

オウンドメディアの重要性や成功のポイントを理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、これからオウンドメディアを立ち上げる担当者に向けて、具体的な手順を6つのステップに分けて解説します。この流れに沿って進めることで、戦略的で失敗の少ないメディア立ち上げが可能になります。

① 目的(KGI)と重要業績評価指標(KPI)を決める

すべての始まりは、明確なゴール設定です。前述の通り、「何のためにオウンドメディアを運営するのか」という目的を定め、その達成度を測るための指標を設定します。

- KGI (Key Goal Indicator/重要目標達成指標): オウンドメディアが最終的に目指すゴールです。事業貢献に直結する、ただ一つの最も重要な指標を設定します。

- KPI (Key Performance Indicator/重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な指標です。KGI達成までのプロセスを分解し、具体的な行動レベルに落とし込んだ指標を設定します。

| 目的 | KGI(最終目標)の例 | KPI(中間指標)の例 |

|---|---|---|

| 認知度向上・ブランディング | ・ブランド名での指名検索数 ・公式サイトへの参照トラフィック数 ・SNSでのブランド言及数 |

・記事のPV数、UU数 ・SNSでのインプレッション数、エンゲージメント率 ・被リンク獲得数 |

| 見込み顧客(リード)の獲得 | ・月間のリード獲得数(資料DL、問合せ) ・月間の商談化数 |

・各記事のセッション数、滞在時間 ・お役立ち資料ダウンロードページのPV数 ・ダウンロードフォームのコンバージョン率(CVR) |

| 採用活動の強化 | ・オウンドメディア経由の応募数 ・採用イベントへの申込数 |

・採用関連ページのPV数 ・社員インタビュー記事の読了率 ・「会社名 採用」などのキーワードでの流入数 |

ここで重要なのは、「SMART」と呼ばれるフレームワークを意識して目標を設定することです。

- S (Specific): 具体的に

- M (Measurable): 測定可能に

- A (Achievable): 達成可能に

- R (Relevant): 関連性のある

- T (Time-bound): 期限を定めて

例えば、「リードをたくさん獲得する」という曖昧な目標ではなく、「Webマーケティングに関心のある中小企業担当者からのリードを、半年後までに月間100件獲得する」といった具体的な目標を設定します。このKGI・KPIが、今後のすべての活動の判断基準となります。

② ターゲットとなる読者像(ペルソナ)を設計する

次に、「誰に」情報を届けるのかを具体化するために、ターゲット読者のペルソナを設計します。ペルソナは、関係者全員が「この人のためにコンテンツを作るんだ」という共通認識を持つための、いわばメディアの「仮想読者」です。

以下の項目を埋める形で、一人の人物像を詳細に描き出してみましょう。

- 基本情報: 氏名(架空)、年齢、性別、居住地、最終学歴

- 仕事: 業種、会社規模、部署、役職、年収、業務内容

- ライフスタイル: 1日の過ごし方、趣味、価値観、家族構成

- 情報収集: よく使うデバイス(PC/スマホ)、よく見るWebサイトやSNS、情報収集の目的

- 課題・悩み: 仕事やプライベートで抱えている具体的な課題、不満、達成したい目標

- メディアに求めること: どのような情報があれば、その課題を解決できるか

これらの情報は、憶測だけでなく、既存顧客へのインタビューや営業担当者へのヒアリング、アンケート調査などを通じて、できるだけ事実に即した情報を集めることが重要です。このペルソナが抱える課題こそが、あなたのオウンドメディアが発信すべきコンテンツの種になります。

③ 読者が購入に至るまでの流れ(カスタマージャーニー)を考える

ペルソナが設定できたら、そのペルソナが自社の製品やサービスを認知し、最終的に購入(または応募など)に至るまでの心理や行動のプロセスを可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これにより、どのタイミングで、どのようなコンテンツを提供すべきかを戦略的に設計できます。

一般的に、カスタマージャーニーは以下のフェーズで構成されます。

- 認知 (Awareness): まだ自身の課題に気づいていないか、漠然とした課題を感じている段階。

- ペルソナの心理: 「最近、業務効率が悪いな…」「もっと良い方法はないかな?」

- 必要なコンテンツ: 課題に気づかせるための啓蒙記事、トレンド情報、基本的な知識を解説する記事。(例:「【初心者向け】マーケティングオートメーションとは?」)

- 興味・関心 (Interest/Consideration): 課題を認識し、情報収集を始める段階。

- ペルソナの心理: 「マーケティングオートメーションって便利そうだな。何ができるんだろう?」

- 必要なコンテンツ: 課題の解決策を具体的に示すノウハウ記事、方法の比較記事、お役立ち資料(ホワイトペーパー)。(例:「MAツールでできること5選と選び方のポイント」)

- 比較・検討 (Evaluation/Purchase): 複数の解決策(製品・サービス)を比較し、どれが自分に最適かを見極める段階。

- ペルソナの心理: 「A社とB社のツール、どっちが良いんだろう?うちの会社に合うのはどっち?」

- 必要なコンテンツ: 導入事例、お客様の声、料金プラン比較、機能一覧、FAQ。(例:「〇〇業界向けMAツール徹底比較」)

- 購入・導入 (Action/Adoption): 最終的に一つの製品・サービスを選び、購入する段階。

- ペルソナの心理: 「よし、このツールに決めた!問い合わせてみよう」

- 必要なコンテンツ: 無料トライアル、個別相談会、問い合わせフォーム。

このように、ジャーニーの各段階でペルソナが必要とする情報をマッピングすることで、コンテンツの過不足がなくなり、読者をスムーズに次のステップへと導くことができます。

④ コンテンツを企画して制作する

いよいよコンテンツ制作のフェーズです。ここでの成功の鍵は、行き当たりばったりで記事を作るのではなく、ペルソナとカスタマージャーニーに基づいた戦略的な企画です。

- キーワードリサーチ: ペルソナが各ジャーニーフェーズでどのようなキーワードを使って検索するかを予測し、キーワードプランナーなどのツールを使って関連キーワードや検索ボリュームを調査します。

- 検索意図の分析: 選定したキーワードで実際に検索し、上位表示されているサイトを分析します。「このキーワードで検索するユーザーは、何を知りたいのか?どのような課題を解決したいのか?」という検索意図を深く理解します。

- 構成案の作成: 検索意図を満たすために、どのような情報を、どのような順番で伝えるかを設計します。タイトル、導入文、見出し(H2, H3)、各見出しで書くべき内容、まとめ、CTAなどをまとめた「記事の設計図」を作成します。この構成案の質が記事の質を決めると言っても過言ではありません。

- ライティング: 構成案に基づき、文章を執筆します。ペルソナに語りかけるようなトーンを意識し、専門用語は避け、平易な言葉で分かりやすく書くことを心がけます。

- 編集・校正: 執筆された原稿を、誤字脱字、文法的な間違い、事実誤認がないかなど、第三者の視点でチェックします。文章の流れがスムーズか、構成が論理的かなども確認します。

- 図解・画像の挿入: 文章だけでは伝わりにくい部分は、図やグラフ、イラストなどを使って視覚的に補足します。読者の理解を助け、飽きさせない工夫です。

⑤ 記事を公開して集客する

質の高いコンテンツが完成したら、いよいよ公開です。WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を使って記事を公開し、その後、積極的に集客活動を行います。

- 公開後の初動: 記事は公開して終わりではありません。公開直後に、用意しておいた集客チャネルで一斉に告知を行います。

- SNSでの拡散: X、Facebook、Instagramなど、ペルソナが利用するSNSで記事の更新を告知します。なぜこの記事が読む価値があるのか、という魅力を添えて投稿しましょう。

- メールマガジンでの配信: 既存のリストに対して、新着記事を配信します。読者の興味に合わせたセグメント配信ができるとより効果的です。

- 社内での協力依頼: 社内のチャットツールなどで記事の公開を共有し、社員にSNSでのシェアを依頼するのも有効な手段です。

- プレスリリース配信: 特に独自性の高い調査レポートや、社会的に意義のある取り組みに関する記事は、プレスリリースとしてメディア向けに配信することで、ニュースサイトなどに取り上げられる可能性があります。

公開後の初動でどれだけ多くの人の目に触れさせられるかが、その後の記事の伸びを左右することも少なくありません。

⑥ 効果を分析して改善する

最後のステップは、公開した記事のパフォーマンスを分析し、改善に繋げることです。これは一度きりではなく、継続的に行う必要があります。

- 定期的なデータ計測: Google AnalyticsやGoogle Search Consoleを使い、最低でも月次でKPIの達成状況を確認します。

- パフォーマンスの評価: どの記事が多くのアクセスを集めているか(人気記事)、どの記事がコンバージョンに繋がっているか(貢献記事)、逆に見られていない記事はどれか、などを把握します。

- 改善施策の立案:

- リライト: アクセスは多いが直帰率が高い、滞在時間が短い記事は、内容や構成を見直して改善します。また、検索順位が伸び悩んでいる記事は、新しい情報を追記したり、競合サイトを分析して足りない要素を補ったりします。

- 内部リンクの最適化: 人気記事から、関連する他の記事やコンバージョンさせたいページへのリンクを貼ることで、サイト全体の回遊性を高め、SEO評価を向上させます。

- 新規コンテンツの企画: どのキーワードからの流入が多いか、どのようなテーマの記事が読まれているかを分析し、次のコンテンツ企画のヒントにします。

この「計画→実行→分析→改善」のサイクルを粘り強く回し続けることこそが、オウンドメディアを成功へと導く唯一の道です。

オウンドメディアで失敗しないための注意点

オウンドメディアは強力なツールですが、その一方で、多くの企業が途中で挫折してしまうのも事実です。ここでは、そうした失敗を避けるために、あらかじめ心に留めておくべき3つの重要な注意点を解説します。

短期的な成果を求めすぎない

オウンドメディア運営で最もよくある失敗が、すぐに結果が出ないことに焦り、途中でやめてしまうことです。特にSEOを主軸とした集客の場合、コンテンツを公開してからGoogleに評価され、検索結果の上位に表示されるまでには、どうしても時間がかかります。

一般的に、目に見える形でアクセスが増え始め、成果(リード獲得など)が出始めるまでには、最低でも半年から1年、場合によってはそれ以上の期間が必要だと考えられています。これは、Web広告のように費用を投下すればすぐに結果が出るペイドメディアとは根本的に異なる特性です。

このタイムラグを理解せず、「3ヶ月も続けたのに全くアクセスが増えないじゃないか」と判断してしまうと、それまで積み上げてきた努力がすべて水の泡になってしまいます。

これを防ぐためには、オウンドメディアは「短期的な売上を作るための施策」ではなく、「中長期的に企業の資産を築くための投資」であるという認識を、経営層や関係部署を含めた組織全体で共有することが不可欠です。立ち上げ前に、成果が出るまでの期間の目安や、それまでのプロセスを評価するためのKPI(記事数、キーワード順位の推移など)を明確にし、関係者の期待値を適切にコントロールしておくことが、プロジェクトを継続させる上で極めて重要になります。

運用に必要なリソースを確保する

「オウンドメディアは自社でできるからコストがかからない」という考えは大きな間違いです。「片手間でやればいい」「誰か一人が担当すればいい」といった安易な見込みでスタートすると、ほぼ確実に破綻します。

質の高いコンテンツを継続的に生み出し、成果を分析して改善していくためには、相応の「人」「時間」「予算」というリソースが必要です。

- 人(体制): 前述の通り、戦略立案、企画、執筆、編集、デザイン、効果測定など、オウンドメディア運営には多様なスキルが求められます。これらすべてを一人で、しかも兼任で担うのは現実的ではありません。最低でも中心となる担当者を決め、必要に応じてライターやデザイナーを外部に依頼するなど、現実的な運用体制を構築する必要があります。

- 時間(工数): 1本の質の高い記事を作成するには、リサーチ、構成作成、執筆、編集、画像作成など、合計で10時間以上かかることも珍しくありません。週に1本更新するだけでも、月間で40時間以上の工数が必要です。この時間を業務の中に明確に位置づけ、確保しなければ継続は不可能です。

- 予算(コスト): 内製する場合でも担当者の人件費がかかります。外部に委託する場合は、記事制作費、メディアの構築・保守費用、有料ツールの利用料などが発生します。必要な投資を惜しむと、コンテンツの質が低下し、結果的に成果が出ないという悪循環に陥ります。

リソース不足は、コンテンツの質の低下、更新頻度の低下、そして最終的にはメディアの放置に直結する、失敗の最大の原因です。始める前に、どれだけのリソースを投下できるのかを冷静に見極め、無理のない計画を立てることが肝心です。

コンテンツの品質を担保する

「継続が大事」だからといって、更新頻度を維持するためだけに、質の低いコンテンツを量産することは絶対に避けるべきです。これは百害あって一利なしです。

質の低いコンテンツとは、以下のようなものを指します。

- 他サイトの焼き直し: 独自性がなく、どこかで読んだことのある情報ばかりの記事。

- 情報の誤り: ファクトチェックが不十分で、古い情報や間違った情報が掲載されている記事。

- 読みにくさ: 誤字脱字が多い、構成が分かりにくい、専門用語だらけで読者のことを考えていない記事。

- コピーコンテンツ: 他のサイトの内容を無断で複製・盗用した記事。これは著作権侵害であり、Googleから厳しいペナルティを受ける原因にもなります。

このような低品質なコンテンツは、読者の信頼を損なうだけでなく、企業のブランドイメージを大きく毀損します。また、近年のGoogleはコンテンツの品質(E-E-A-T)を厳しく評価するため、低品質な記事を増やしても検索順位は上がらず、むしろサイト全体の評価を下げてしまうリスクさえあります。

常に「この記事は、読者(ペルソナ)の課題解決に本当に役立つか?」「自社ならではの価値を提供できているか?」と自問自答し、一本一本の記事に責任と愛情を込めて制作する姿勢が不可欠です。量を追う前に、まずは質を徹底的に追求すること。それが、遠回りに見えて、実はオウンドメディア成功への一番の近道なのです。

まとめ

本記事では、オウンドメディアの基本的な概念から、BtoB・BtoC・採用といった目的別の成功事例、そして成功のためのポイント、具体的な立ち上げステップ、失敗しないための注意点まで、包括的に解説してきました。

オウンドメディアとは、単なるブログや情報サイトではありません。それは、企業が自らの言葉で顧客と直接対話し、信頼関係を築き、長期的なファンを育てるための戦略的な「資産」です。広告のように費用を払い続ける必要がなく、一度築いたコンテンツと信頼は、時間が経つほどにその価値を増していきます。

成功しているオウンドメディアに共通しているのは、以下の点です。

- 明確な目的とターゲットが定められていること。

- 読者の課題を解決する、質の高い独自コンテンツがあること。

- それを継続的に発信し、改善し続ける仕組みと覚悟があること。

オウンドメディアの運営は、決して簡単な道のりではありません。成果が出るまでには時間と忍耐が必要であり、地道な努力の積み重ねが求められます。しかし、その先には、広告費の削減、安定的なリード獲得、強固なブランド構築、そして何よりも自社のファンとの深い絆という、お金では買えない大きなリターンが待っています。

この記事で紹介した数々の事例やノウハウが、皆様のオウンドメディア戦略の一助となれば幸いです。まずは小さな一歩からでも、自社ならではの価値を、それを求める人々に届ける旅を始めてみてはいかがでしょうか。