宅地建物取引士(宅建)は、数ある国家資格の中でも特に知名度と人気が高く、毎年約20万人が受験する大規模な試験です。不動産業界でのキャリアを目指す方はもちろん、金融や建設、さらには一般企業の総務・法務部門で働く方にとっても、その知識は大きな武器となります。

しかし、その人気の一方で「宅建は難しい」という声もあれば、「意外と簡単だった」という声も聞かれます。一体、宅建の本当の難易度はどの程度なのでしょうか。

この記事では、宅建試験の難易度を多角的に分析するため、合格率や合格基準点、偏差値といった客観的な指標を徹底的に解説します。さらに、他の国家資格との比較を通じて、宅建の立ち位置を明確にします。

なぜ難易度が高い(あるいは低い)と言われるのか、その理由を掘り下げ、合格に必要な勉強時間や学習を効率的に進めるためのポイントも詳しくご紹介します。

これから宅建の学習を始めようと考えている方、あるいは学習中でありながら難易度の実態が掴めずに不安を感じている方は、ぜひこの記事を最後までお読みいただき、正確な情報を基にした学習戦略を立てる一助としてください。

目次

宅地建物取引士(宅建)とは

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)、通称「宅建士(たっけんし)」は、不動産取引の専門家であることを証明する国家資格です。以前は「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、2015年の宅地建物取引業法改正により、より専門性の高い「士業」として位置づけられ、現在の名称に変更されました。

宅建士の主な役割は、不動産の売買や賃貸借契約といった重要な取引において、専門知識を持たない一般の消費者が不利益を被らないように、公正かつ円滑な取引をサポートすることです。そのために、宅建士には法律で定められた「独占業務」が与えられています。

具体的には、以下の3つの業務は宅建士でなければ行うことができません。

- 重要事項の説明(35条書面の説明)

不動産の売買や賃貸の契約を結ぶ前に、物件の権利関係(所有者は誰か、抵当権は付いていないか等)、法令上の制限(その土地に建てられる建物の種類や大きさの制限等)、インフラの整備状況(水道・ガス・電気など)、契約条件(手付金や違約金に関する事項等)といった、契約の判断に不可欠な重要情報を買主や借主に対して説明する業務です。この説明は、必ず宅建士証を提示した上で、対面またはITを活用した方法で行う必要があります。 - 重要事項説明書(35条書面)への記名

上記で説明した重要事項を記載した書面が「重要事項説明書」です。宅建士は、この書面の内容に間違いがないことを確認し、責任の所在を明らかにするために自身の名前を記名します。 - 契約書(37条書面)への記名

売買契約や賃貸借契約が成立した際に、当事者に交付される契約書(37条書面)の内容を確認し、宅建士として記名する業務です。これにより、契約内容が法的に妥当であり、適正な手続きを経て成立したことを証明します。

これらの独占業務があるため、不動産会社は宅建士を設置することが法律で義務付けられています。具体的には、「宅地建物取引業法」により、不動産会社の各事務所には「業務に従事する者5名につき1名以上」の成年者である専任の宅建士を置かなければならないと定められています。この設置義務があるからこそ、宅建士は不動産業界において常に需要があり、必須の存在として重宝されるのです。

この資格を取得するメリットは、単に就職や転職に有利になるだけではありません。多くの企業では、資格手当(月額1~3万円程度が相場)が支給されたり、昇進・昇給の要件となったりすることがあります。また、宅建士としての実務経験を積むことで、将来的には不動産会社を設立し、独立開業する道も開かれます。

さらに、宅建で学ぶ民法や借地借家法、都市計画法といった法律知識は、不動産業界だけでなく、金融機関における不動産担保評価や融資審査、建設会社での自社物件販売、一般企業の資産管理(CRE戦略)や店舗開発など、幅広い分野で活用できる汎用性の高いスキルです。

このように、宅建士は不動産取引の安全性を守る社会的意義の大きな役割を担うと同時に、個人のキャリアにおいても大きな可能性を秘めた、非常に価値のある国家資格であると言えるでしょう。この記事の後半では、この魅力的な資格を取得するために乗り越えるべき「難易度」について、具体的なデータと共に詳しく見ていきます。

宅建試験の難易度を測る4つの指標

宅建試験の難易度を客観的に把握するために、ここでは「合格率」「合格基準点」「偏差値」「勉強時間」という4つの重要な指標を用いて分析します。これらの数値を多角的に見ることで、宅建がどの程度のレベルの試験なのか、具体的なイメージを掴むことができます。

①合格率は15%~17%前後

宅建試験の難易度を示す最も分かりやすい指標が合格率です。宅建の合格率は、長年にわたり15%~17%の範囲で安定して推移しています。これは、100人が受験して合格できるのが15人から17人程度であることを意味し、決して簡単な試験ではないことが分かります。

以下は、近年の宅建試験の合格率の推移です。(参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 各年度実施結果の概要)

| 実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 289,096人 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% |

| 令和4年度 | 283,857人 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% |

| 令和3年度(12月) | 36,447人 | 24,965人 | 3,873人 | 15.5% |

| 令和3年度(10月) | 260,107人 | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% |

| 令和2年度(12月) | 69,531人 | 55,123人 | 7,497人 | 13.6% |

| 令和2年度(10月) | 204,163人 | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% |

| 平成31(令和元)年度 | 276,019人 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% |

| 平成30年度 | 265,444人 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% |

※令和2年度と3年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、試験が10月と12月の2回に分けて実施されました。

この表を見ると、合格率は多少の変動はあるものの、おおむね15%台から17%台に収まっていることが分かります。国家資格の中には合格率が10%を切るような超難関資格もあれば、50%を超える比較的取得しやすい資格もあります。その中で15%~17%という合格率は、十分な対策をしなければ合格できない、相応の難易度を持つ試験であることを示唆しています。

なぜ合格率がこれほど安定しているのか、その理由は次項の「合格点」に大きく関係しています。

②合格点は毎年変動する(相対評価)

宅建試験の大きな特徴の一つが、合格基準点が毎年変動する「相対評価」方式を採用している点です。

絶対評価の試験では、「〇点以上取れば全員合格」という明確な基準があらかじめ決まっています。一方、相対評価である宅建試験では、「受験者全体の上位およそ15%~17%を合格させる」という方針のもと、その年の試験問題の難易度や受験者の得点分布に応じて合格ラインが毎年変動します。

つまり、問題が易しい年(平均点が高い年)は合格点が高くなり、問題が難しい年(平均点が低い年)は合格点が低くなる傾向があります。

以下は、近年の合格基準点(50問満点中)の推移です。(参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 各年度実施結果の概要)

| 実施年度 | 合格基準点 |

|---|---|

| 令和5年度 | 36点 |

| 令和4年度 | 36点 |

| 令和3年度(12月) | 34点 |

| 令和3年度(10月) | 34点 |

| 令和2年度(12月) | 36点 |

| 令和2年度(10月) | 38点 |

| 平成31(令和元)年度 | 35点 |

| 平成30年度 | 37点 |

ご覧の通り、合格点は34点から38点の間で変動しており、固定されていません。特に令和2年度(10月試験)の38点や平成30年度の37点は非常に高い合格ラインであり、7割(35点)を目標に学習しているだけでは不合格になってしまう可能性があったことを示しています。

この相対評価という仕組みは、受験生にとって厄介な側面を持ちます。

まず、明確な目標点数が設定しにくいため、常に高得点を目指す必要があります。「最低でも38点、できれば40点以上を取る」という意識で学習に取り組まないと、本番で合格ラインを確実に超えるのは難しいでしょう。

また、周りの受験生の出来不出来によって自分の合否が左右されるため、「あと1点あれば合格だったのに…」という悔しい思いをする受験生が毎年数多く生まれます。この「1点の重み」が、宅建試験の精神的なプレッシャーと難しさを増幅させている要因の一つと言えます。

③偏差値は57~63が目安

資格の難易度を測るもう一つの指標として「偏差値」があります。大学入試などでお馴染みの指標ですが、資格試験の偏差値は公的な発表があるわけではなく、予備校などが合格率や試験内容を基に算出したあくまで「目安」です。

一般的に、宅建試験の難易度を示す偏差値は57~63程度と言われています。

偏差値50が平均点なので、57~63という数値は平均よりも明らかに上位に位置することを示します。大学の偏差値に例えるなら、中堅から上位の大学群に相当するレベル感とイメージすると分かりやすいかもしれません。

この偏差値からも、宅建が「誰でも簡単に取れる資格」ではなく、かといって司法書士や公認会計士のような「超難関資格」でもない、「しっかりと腰を据えて対策すれば、十分に合格を狙えるレベルの、価値ある国家資格」であることが分かります。基礎的な学力があり、正しい方法で努力を継続できる人であれば、十分に到達可能な難易度と言えるでしょう。

④合格に必要な勉強時間は300時間以上

最後に、合格までに要する学習時間も難易度を測る重要な指標です。法律や不動産の知識が全くない初学者が宅建に合格するために必要な勉強時間は、一般的に300時間から400時間が目安とされています。

この300時間という時間を具体的に考えてみましょう。

- 毎日1時間勉強する場合:約10ヶ月

- 毎日2時間勉強する場合:約5ヶ月

- 平日に1時間、土日に4時間ずつ勉強する場合:約6ヶ月

働きながら、あるいは学業と両立しながら資格取得を目指す人にとって、これだけの学習時間をコンスタントに確保するのは決して簡単なことではありません。特に、試験直前期には集中的な追い込みが必要になるため、計画的なスケジュール管理と強い意志が求められます。

もちろん、この勉強時間はあくまで平均的な目安です。法律の学習経験がある方や不動産業界で働いている方であれば、より短い時間で合格レベルに達することも可能です。一方で、勉強から長期間離れていた方や、法律の考え方に慣れるまで時間がかかる方は、400時間以上を要することもあります。

まとめると、これら4つの指標(合格率15~17%、相対評価による変動する合格点、偏差値57~63、勉強時間300時間以上)は、いずれも宅建試験が相応の難易度を持つことを示しています。決して一夜漬けや片手間の学習で合格できる試験ではなく、数ヶ月にわたる戦略的かつ継続的な努力が不可欠です。しかし、これらの指標は同時に、正しい方向で努力すれば必ず結果がついてくる試験であることも物語っています。

他の国家資格との難易度比較

宅建の難易度をより立体的に理解するために、他の有名な国家資格と比較してみましょう。ここでは、関連性の高い不動産系資格、ステップアップとして目指されることが多い法律系資格、そして他分野で人気の資格を取り上げ、合格率や必要な勉強時間を基に難易度を比較します。

| 資格名 | 分野 | 合格率(目安) | 勉強時間(目安) | 難易度(宅建との比較) |

|---|---|---|---|---|

| 宅地建物取引士(宅建) | 不動産 | 15~17% | 300~400時間 | (基準) |

| 行政書士 | 法律 | 10~13% | 600~1,000時間 | 宅建より高い |

| 社会保険労務士(社労士) | 法律・労務 | 6~7% | 800~1,000時間 | 宅建よりかなり高い |

| 司法書士 | 法律 | 4~5% | 3,000時間以上 | 宅建より圧倒的に高い |

| マンション管理士 | 不動産 | 8~9% | 500時間以上 | 宅建より高い |

| 管理業務主任者 | 不動産 | 20~23% | 300時間前後 | 宅建と同等かやや低い |

| 賃貸不動産経営管理士 | 不動産 | 27~30% | 150~200時間 | 宅建より低い |

| FP2級 | 金融 | 40~60%(学科) | 150~300時間 | 宅建よりやや低い |

| 日商簿記2級 | 経理 | 15~30% | 250~350時間 | 宅建と同等かやや低い |

※合格率や勉強時間は年度や個人の能力によって変動するため、あくまで一般的な目安です。

行政書士

「街の法律家」とも呼ばれる行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続きの代理を主な業務とします。試験科目には憲法、行政法、民法、商法などがあり、宅建と民法が重複しますが、より深く広範な法律知識が問われます。合格率は10~13%と宅建よりやや低く、必要な勉強時間は600~1,000時間と宅建の2倍以上です。法律系資格へのステップアップとして宅建合格後に目指す人が多いですが、難易度は宅建よりも一段階上と考えるのが一般的です。

社会保険労務士(社労士)

社労士は、労働・社会保険に関する手続きや労務管理のコンサルティングを行う専門家です。合格率は6~7%と非常に低く、難関国家資格の一つに数えられます。勉強時間も800~1,000時間が必要とされ、膨大な暗記量が求められます。宅建とは試験分野が全く異なりますが、難易度的には宅建よりもかなり高い資格です。

司法書士

司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所への提出書類作成などを行う法律の専門家です。合格率はわずか4~5%、必要な勉強時間は3,000時間以上と言われ、法律系資格の中でも最難関の一つです。試験には記述式もあり、求められる知識の深さと正確性は宅建の比ではありません。難易度は宅建とは比較にならないほど高く、別次元の資格と認識すべきです。

マンション管理士

マンションの維持・管理に関するコンサルティングを行う専門家です。試験範囲は宅建と重なる部分(区分所有法など)も多いですが、より専門的な設備や会計に関する知識も問われます。合格率は8~9%と宅建より低いですが、これは受験者層が不動産業界経験者や宅建合格者に絞られるため、一概に宅建より難しいとは言えません。しかし、合格するためにはより専門的な対策が必要であり、総合的な難易度は宅建と同等か、やや高いとされています。

管理業務主任者

マンション管理会社が管理組合に対して行う重要事項の説明や契約書の記名などを独占業務とする資格です。宅建やマンション管理士との試験範囲の重複が多く、不動産系資格の「トリプルクラウン」を目指す際に一緒に受験する人が多いです。合格率は20~23%と宅建より高く、勉強時間も300時間前後と宅建と近いか少し短い程度です。そのため、難易度は宅建と同等か、やや低いと評価されることが一般的です。

賃貸不動産経営管理士

賃貸住宅の管理に関する専門知識を持つことを証明する資格で、2021年に国家資格となりました。賃貸管理業者には事務所ごとに1名以上の設置が義務付けられており、近年需要が高まっています。合格率は27~30%程度と比較的高く、勉強時間も150~200時間が目安です。試験範囲も宅建と重なる部分があるため、難易度は宅建よりも低いとされていますが、国家資格化に伴い年々難化傾向にあります。

FP(ファイナンシャルプランナー)2級

個人の資産運用、保険、税金、不動産、相続など、お金に関する幅広い知識を持つ専門家です。宅建とは「不動産」の分野で関連性があり、ダブルライセンスとして人気があります。合格率は学科試験で40%前後と高く、必要な勉強時間も150~300時間程度です。宅建で学ぶ不動産や税金の知識がFP試験に、FPで学ぶ税金や相続の知識が宅建試験に活かせる相乗効果が期待できますが、試験自体の難易度は宅建よりやや低いと言えるでしょう。

日商簿記2級

企業の経理や会計に関するスキルを証明する資格で、ビジネスパーソンに広く人気があります。合格率は15~30%と変動が大きく、ネット試験の導入でやや上昇傾向にあります。必要な勉強時間は250~350時間程度とされています。分野は全く異なりますが、学習量や合格率から見ると、難易度は宅建と同等か、やや低いレベルに位置づけられます。

これらの比較から、宅建は不動産系資格の中では中核的な難易度を誇り、他分野の主要な国家資格と比較しても、決して簡単ではないが、司法書士や社労士のような超難関資格ではなく、しっかりと計画を立てて努力すれば十分に手が届く、バランスの取れた難易度の資格であると言えます。

宅建の難易度が高い・低いと言われる理由

宅建試験について調べていると、「難易度が高くて大変だった」という意見と、「思ったより簡単で、比較的楽に合格できた」という、一見矛盾するような両方の意見を目にします。なぜこのような評価のばらつきが生まれるのでしょうか。ここでは、宅建の難易度が「高い」と言われる理由と、「比較的低い」と言われる理由を、試験の特性から掘り下げて分析します。

難易度が高いと言われる理由

まず、宅建が決して簡単な試験ではない、と言われる背景にある2つの大きな理由を見ていきましょう。

合格基準点が毎年変動するため

前述の通り、宅建試験は合格ラインが固定されていない「相対評価」の試験です。これは、どれだけ高得点を取っても、自分よりさらに高得点の受験者が多ければ不合格になる可能性があることを意味します。

多くの資格試験では「6割正解で合格」といった絶対的な基準があるため、学習の目標を立てやすいです。しかし宅建の場合、「7割(35点)取れれば安泰」という保証はどこにもありません。過去には合格点が38点(50問中)という非常に高い年もありました。これは、単純な正答率で言えば76%に相当します。

この仕組みが受験生に与えるプレッシャーは計り知れません。合格を確実にするためには、少なくとも8割(40点)以上を目指して学習を進める必要があります。つまり、単に合格ラインを越えるのではなく、他の受験生との競争に勝ち抜くための、より高いレベルの完成度が求められるのです。

また、毎年多くの受験生が「合格点まであと1点」で涙を飲むという現実があります。この1点の差で合否が分かれるシビアさが、宅建試験の難しさを象徴しており、「難易度が高い」という評価につながる最大の要因と言えるでしょう。

試験範囲が広く専門用語が多いため

宅建試験の難易度を押し上げているもう一つの要因は、その広範な試験範囲と専門性の高さです。試験科目は大きく分けて以下の4分野で構成されています。

- 権利関係(14問): 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法など。

- 宅建業法(20問): 宅地建物取引業法全般。

- 法令上の制限(8問): 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法など。

- 税・その他(8問): 不動産取得税、固定資産税、印紙税、所得税、不動産鑑定評価、地価公示法など。

これらの法律は、それぞれが一つの学問分野として成立するほど奥が深いものです。特に初学者が最初に苦労するのが「権利関係」、中でも民法です。日常生活では馴染みのない法律用語(例:善意・悪意、瑕疵、債務不履行、抵当権など)や、独特のロジカルな考え方を理解し、複雑な事例問題に当てはめて解答する能力が求められます。ここでつまずいてしまい、学習を断念する人も少なくありません。

また、「法令上の制限」では、都市計画や建築に関する様々な規制を横断的に覚えなければならず、暗記の負担が非常に大きい分野です。これらの広大な範囲を、わずか数ヶ月の学習期間で網羅し、正確な知識として定着させる作業は、決して容易ではありません。専門用語の壁と学習量の多さが、体感的な難易度を高くしているのです。

難易度が比較的低いと言われる理由

一方で、宅建は「コストパフォーマンスが良い」「他の難関資格に比べれば取り組みやすい」といった声も多く聞かれます。その理由を見ていきましょう。

受験資格がなく誰でも挑戦できるため

宅建試験の大きな特徴は、年齢、学歴、国籍、実務経験といった受験資格の制限が一切ないことです。誰でも、いつでも挑戦できる門戸の広さが、この資格の人気の理由の一つです。

しかし、この「誰でも受験できる」という点は、見かけ上の合格率を押し下げている側面も持ち合わせています。受験者の中には、十分な準備ができていない「記念受験」層や、会社に言われて仕方なく申し込んだ層、学習を始めたものの途中で挫折してしまった層などが一定数含まれていると推測されます。

もし、本気で合格を目指して十分な学習を積んだ受験者に限定すれば、実質的な合格率は公表されている15%~17%よりも高くなると考えられます。つまり、真剣に取り組む覚悟さえあれば、数字で見るほどの狭き門ではない、という見方ができます。司法書士や社会保険労務士のように、そもそも受験生のレベルが高い試験とは、母集団の質が異なるのです。この点が、宅建が「比較的狙いやすい」と言われる所以です。

全問がマークシート形式のため

宅建試験は50問すべてが四肢択一のマークシート形式で出題され、記述式の問題は一切ありません。これは受験生にとって大きなメリットです。

記述式や論述式の試験では、知識を正確に覚えているだけでなく、それを自分の言葉で分かりやすく文章化する能力が求められます。採点基準も曖昧になりがちで、対策が難しい側面があります。

その点、マークシート形式であれば、完璧に理解していなくても、消去法で正解の確率を高めることができます。うろ覚えの知識でも、選択肢を見れば「これだったはずだ」と思い出して正解できるケースもあるでしょう。極端な話、分からなくてもどれか一つをマークすれば4分の1の確率で正解します。

ただし、この点をもって「宅建は楽だ」と考えるのは早計です。近年の宅建試験では、単に正しい(または誤っている)選択肢を一つ選ぶ問題だけでなく、「正しいものはいくつあるか」を問う個数問題や、「正しい組み合わせはどれか」を問う組合せ問題が増加傾向にあります。これらの問題は、4つの選択肢すべてについて正誤を正確に判断できなければ正解できないため、生半可な知識では太刀打ちできません。

とはいえ、文章を書く必要がないという形式上のハードルの低さは、多くの人にとって学習に取り組みやすい要因となっており、「難易度が比較的低い」と感じさせる一因であることは間違いないでしょう。

合格に必要な勉強時間の目安と変動要因

宅建合格という目標を達成するためには、どれくらいの時間を学習に費やす必要があるのでしょうか。ここでは、合格に必要な勉強時間の目安を具体的に示すとともに、その時間が個人の状況によってどう変わるのか、そして独学での合格は可能なのかについて詳しく解説します。

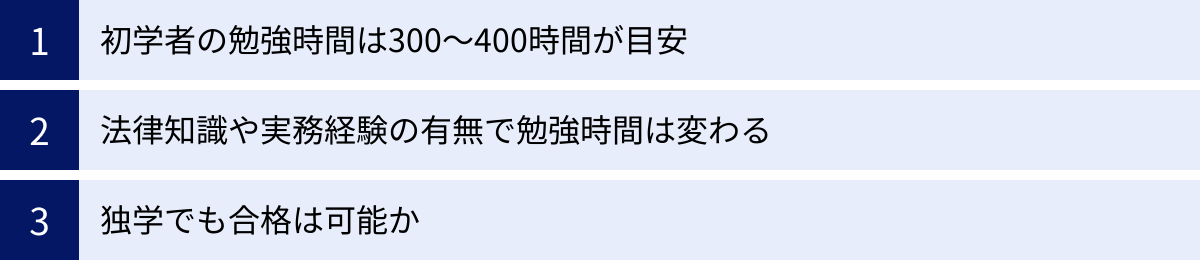

初学者の勉強時間は300~400時間が目安

前述の通り、法律や不動産に関する知識が全くない初学者が宅建試験に合格するために必要とされる勉強時間は、一般的に300時間から400時間と言われています。この時間は、合格への一つのベンチマークとして捉えておくと良いでしょう。

この時間を確保するためには、計画的な学習スケジュールを立てることが不可欠です。例えば、試験日である10月中旬から逆算して、自分の生活スタイルに合ったプランを考えてみましょう。

- 半年前(4月頃)からスタートする場合:

- 期間:約6ヶ月(約180日)

- 必要な1日あたりの勉強時間:300時間 ÷ 180日 ≒ 約1.7時間/日

- (例:平日は1時間、土日は3~4時間ずつ勉強するペース)

- 1年前からじっくり取り組む場合:

- 期間:約12ヶ月(約365日)

- 必要な1日あたりの勉強時間:300時間 ÷ 365日 ≒ 約0.8時間/日(約50分)

- (例:毎日コンスタントに1時間弱の勉強を続けるペース)

もちろん、これはあくまで平均的な計算です。実際には、仕事の繁忙期やプライベートの予定などで勉強できない日も出てくるでしょう。そのため、スケジュールには予備日やバッファ(余裕)を設けておくことが非常に重要です。

また、300~400時間という総時間だけでなく、その「質」も問われます。だらだらとテキストを眺めるだけの1時間と、集中して過去問を解き、間違えた箇所の復習に充てる1時間とでは、学習効果は全く異なります。限られた時間の中で最大限の成果を出すためには、集中できる環境を整え、メリハリをつけた学習を心がけることが大切です。

法律知識や実務経験の有無で勉強時間は変わる

「300~400時間」という目安は、あくまで標準的なモデルケースです。実際には、受験者一人ひとりのバックグラウンドによって、必要な勉強時間は大きく変動します。

【勉強時間が短縮できる可能性が高い人】

- 法学部出身者・法律系資格の学習経験者:

宅建試験の最難関分野である「権利関係(民法)」の基礎知識が既にあるため、大きなアドバンテージとなります。民法の学習時間を大幅に短縮し、その分を宅建業法や法令上の制限といった暗記中心の科目に充てることができます。場合によっては200~250時間程度の勉強時間で合格レベルに到達することも可能です。 - 不動産業界での実務経験者:

日々の業務で宅建業法や関連法令に触れているため、特に「宅建業法」や実務に関連する「税・その他」の分野で有利です。用語や取引の流れがスムーズに頭に入ってくるため、初学者がつまずきやすいポイントを難なくクリアできることが多いです。ただし、実務知識と試験で問われる知識は必ずしも一致しないため、過信は禁物です。それでも、全体的な勉強時間は短縮される傾向にあり、250~300時間程度が目安となるでしょう。

【より多くの勉強時間が必要になる可能性がある人】

- 法律や不動産に全く触れたことのない初学者:

専門用語の理解や法律特有の思考プロセスに慣れるまで時間がかかることがあります。特に民法の学習で壁にぶつかりやすく、計画よりも多くの時間を要する可能性があります。焦らず基礎固めにじっくり時間をかける必要があるため、400時間以上の学習を見込んでおくと安心です。 - 勉強から長期間離れていた社会人:

学生時代以来、本格的な勉強をしていないという方は、まず「勉強する習慣」を取り戻すところからスタートになります。集中力を維持したり、効率的な暗記方法を確立したりするのに時間がかかるかもしれません。こちらも余裕を持ったスケジュール設定が重要です。

このように、自分の現在地を正確に把握し、必要な勉強時間を見積もることが、無理のない学習計画を立てる上での第一歩となります。

独学でも合格は可能か

結論から言えば、宅建は独学でも十分に合格が可能な資格です。毎年、多くの独学者が合格を勝ち取っています。市販のテキストや過去問題集は非常に充実しており、良質な教材を選べば、予備校や通信講座を利用しなくても合格レベルの知識を身につけることはできます。

【独学のメリット】

- 費用を抑えられる: テキスト代や模試代など、数万円程度に費用を抑えられます。

- 自分のペースで学習できる: 時間や場所に縛られず、自分の都合に合わせて学習を進められます。

【独学のデメリット】

- モチベーションの維持が難しい: 一人で学習を続ける強い意志が必要です。

- 質問できる相手がいない: 不明点や疑問点をすぐに解消できず、学習が停滞する可能性があります。

- 法改正などの情報収集が大変: 最新の法改正情報や試験の傾向などを自分で収集する必要があります。

- スケジュールの自己管理が必須: 学習計画の立案から進捗管理まで、すべて自分で行う必要があります。

独学で成功するためには、これらのデメリットを克服するための工夫が不可欠です。具体的には、①信頼できる基本テキストと過去問題集を絞って何度も繰り返すこと、②綿密な学習計画を立てて進捗を可視化すること、③定期的に模試を受けて自分の実力と弱点を客観的に把握することなどが挙げられます。

一方で、学習の効率を重視したい方や、自己管理に不安がある方は、予備校や通信講座の利用を検討するのも有効な選択肢です。プロの講師による分かりやすい講義や、最適化されたカリキュラム、質問対応サポートなどを活用することで、独学よりも短い時間で効率的に合格を目指すことができます。自分に合った学習スタイルを見極めることが、合格への最短ルートと言えるでしょう。

難易度のわりに宅建の人気が高い理由

合格率15%~17%、必要な勉強時間は300時間以上と、決して簡単ではない宅建。にもかかわらず、なぜ毎年20万人以上もの人々がこの資格に挑戦するのでしょうか。その理由は、宅建が持つ圧倒的な実用性と、キャリアにおける高い投資対効果にあります。ここでは、その人気の秘密を3つの側面から解き明かします。

不動産業界で必須の資格である

宅建の人気を支える最大の理由は、不動産業界において「必須」とも言える圧倒的な重要性です。

前述の通り、宅建士には「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名」「契約書への記名」という3つの独占業務が法律で定められています。これらの業務は不動産取引の根幹をなすものであり、宅建士がいなければ不動産会社は営業活動を行うことができません。

さらに、宅建業法では、不動産会社の事務所ごとに「従業員5名につき1名以上」の専任の宅建士を設置することが義務付けられています。この「設置義務」があるため、不動産会社は常に一定数の宅建士を確保しなくてはなりません。

この結果、宅建資格は不動産業界への就職や転職において、極めて強力な武器となります。求人情報を見ても、「宅建資格保有者優遇」や「資格手当あり」といった記載は頻繁に見られ、採用選考で有利に働くことは間違いありません。未経験者であっても、宅建資格を持っているだけで「法律知識があり、学習意欲が高い」と評価され、採用の可能性が大きく高まります。

また、既に入社している社員にとっても、宅建資格の取得はキャリアアップに直結します。多くの企業で月額1万円~3万円程度の資格手当が支給されるほか、昇進や昇給の要件となっているケースも少なくありません。宅建士でなければできない業務があるため、社内での責任あるポジションを任される機会も増え、自身の市場価値を高めていくことができます。このように、不動産業界で働く上で、宅建は安定したキャリアを築くためのパスポートのような役割を果たしているのです。

独立開業を目指せる

宅建資格は、会社員としてキャリアを積むだけでなく、「一国一城の主」として独立開業する道を開いてくれます。

宅建士の資格を持ち、一定の実務経験(原則2年以上)を積むか、それに代わる登録実務講習を修了すれば、都道府県知事から宅地建物取引業の免許を取得し、自分の不動産会社を設立できます。これは、他の多くの資格にはない、宅建ならではの大きな魅力です。

独立すれば、会社のルールに縛られることなく、自分の理念や戦略に基づいて事業を展開できます。得意な分野(売買仲介、賃貸仲介、不動産管理、コンサルティングなど)に特化したり、地域に密着したサービスを提供したりと、自由な発想でビジネスを創造することが可能です。

もちろん、独立開業には経営スキルや営業力、そして相応の資金が必要であり、簡単な道ではありません。しかし、成功すれば会社員時代を大きく上回る収入を得ることも夢ではなく、定年のない働き方を実現できます。自分の力でビジネスを切り拓きたいという野心を持つ人にとって、宅建資格は、その夢を実現するための具体的な第一歩となるのです。

様々な業界でキャリアアップにつながる

宅建の価値は、不動産業界だけに留まりません。宅建試験で学ぶ法律や税金の知識は、非常に汎用性が高く、様々な業界でキャリアを豊かにする武器となります。

- 金融業界(銀行・信託銀行・信用金庫など):

住宅ローンをはじめとする不動産担保融資の審査において、担保物件の価値を正しく評価するために宅建の知識が不可欠です。登記簿の読み方や法令上の制限を理解していることは、的確な与信判断につながります。 - 建設業界(ハウスメーカー・デベロッパーなど):

自社で開発・建築した物件を販売する際に、宅建士がいなければ自社で直接販売活動を行うことができません。営業担当者が宅建資格を持つことで、顧客への説明に説得力が増し、契約までスムーズに進めることができます。 - 一般企業(総務・法務・財務・店舗開発部門など):

企業が保有する不動産(社屋、工場、社宅など)を有効活用するCRE(Corporate Real Estate)戦略において、宅建の知識は非常に役立ちます。また、全国にチェーン展開する小売業や飲食業の店舗開発担当者が、出店候補地の調査や賃貸借契約の交渉を行う際にも、専門知識が活かされます。

さらに、宅建は他の資格との相性(ダブルライセンス)が非常に良いことでも知られています。

例えば、「宅建 × FP(ファイナンシャルプランナー)」なら不動産とお金のプロとして総合的な資産相談に対応でき、「宅建 × マンション管理士・管理業務主任者」なら不動産の売買から管理までワンストップでサービスを提供できます。「宅建 × 行政書士」であれば、不動産取引に伴う許認可申請(農地転用など)まで手掛けることができ、業務の幅が大きく広がります。

このように、宅建資格は一つのゴールであると同時に、さらなる専門性を身につけ、キャリアの可能性を広げるための重要な基盤となるのです。その高い汎用性と将来性が、難易度に見合う、あるいはそれ以上の価値を生み出し、多くの人々を惹きつけていると言えるでしょう。

宅建試験の概要

宅建試験の合格を目指す上で、試験そのもののルールや手続きを正確に把握しておくことは、学習計画を立てるのと同じくらい重要です。ここでは、試験日やスケジュール、受験資格、試験科目といった基本的な情報を分かりやすくまとめます。

※以下の情報は例年の傾向に基づくものです。受験する年度の正確な情報については、必ず試験実施機関である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」の公式サイトで確認してください。

試験日・スケジュール

宅建試験は年に1回実施されます。例年の大まかなスケジュールは以下の通りです。

- 試験案内の公示(官報公告): 7月上旬

- この日に、その年度の試験概要が正式に発表されます。

- 受験申込期間: 7月中の約3週間

- インターネット申込と郵送申込で期間が異なる場合があるため注意が必要です。

- 試験日: 10月の第3日曜日

- 試験時間は午後1時~午後3時までの2時間です。(ただし、登録講習修了者は午後1時10分~午後3時までの1時間50分)

- 合格発表: 11月下旬または12月上旬

- 不動産適正取引推進機構のホームページに合格者の受験番号、合格基準点、正解番号が掲載されます。

申し込みから試験日まで約3ヶ月、合格発表まではさらに1ヶ月以上かかります。特に申込期間は限られているため、受験を決意したら早めに公式サイトをチェックし、申し込みを忘れないようにすることが肝心です。

受験資格

宅建試験の大きな魅力の一つは、受験資格にほとんど制限がないことです。

年齢、性別、学歴、国籍、実務経験などを問わず、誰でも受験することができます。

実際に、学生から社会人、主婦、リタイアされた方まで、非常に幅広い層の人々が毎年受験しています。この門戸の広さが、宅建を国民的な人気資格にしている理由の一つです。

試験科目と出題数

宅建試験は、全50問の四肢択一式マークシート形式で実施されます。試験範囲は大きく4つの分野に分かれており、それぞれの出題数は以下の通りです。この出題数を知ることは、学習の時間配分を考える上で非常に重要です。

| 試験科目 | 出題数 | 主な学習内容と特徴 |

|---|---|---|

| 宅建業法 | 20問 | 宅地建物取引業法とその関連法令。免許、宅建士、営業保証金、報酬、各種規制(広告、契約など)、監督・罰則など。出題数が最も多く、比較的得点しやすいため、満点を目指すべき最重要科目。 |

| 権利関係 | 14問 | 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法など。契約、意思表示、時効、物権、相続、抵当権など、法律の基本的な考え方が問われる。範囲が広く難解なため、多くの受験生が苦戦する。深入りせず、過去問で頻出の論点に絞って確実に得点することが重要。 |

| 法令上の制限 | 8問 | 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法など。土地利用に関する様々な法律の規制内容を問われる。暗記が中心となる科目。数字や用語を正確に覚える必要がある。 |

| 税・その他 | 8問 | 不動産取得税、固定資産税、印紙税、譲渡所得税などの税金関係。および、地価公示法、不動産鑑定評価基準、住宅金融支援機構法、景品表示法など。範囲が広いが、各分野から1問ずつ出題される傾向がある。税金分野は得点源にしやすい。 |

【学習戦略のポイント】

この出題数を見ると、合格戦略は自ずと見えてきます。全50問のうち、最も配点が高い「宅建業法(20問)」でいかに高得点を稼げるかが合否を分けます。宅建業法は、暗記が中心で、一度理解すれば安定して得点できる分野です。ここで18点以上を獲得することが、合格への王道ルートとなります。

一方で、「権利関係(14問)」は深入りすると時間がいくらあっても足りません。難問・奇問も出題されやすいため、基本的な論点を押さえ、半分から7割程度の得点を目指すのが現実的な目標です。

「法令上の制限」と「税・その他」は、暗記が中心ですが、細かい数字や似たような制度の比較整理が求められます。過去問を繰り返し解き、知識の正確性を高めていく学習が効果的です。

また、「登録講習」を修了した人は、試験の一部(「税・その他」の5問)が免除され、試験は45問満点、試験時間は1時間50分となります。この5問免除制度は、不動産業に従事している人などが対象で、合格率も一般受験者より高くなる傾向があります。

受験料と申込方法

【受験料】

宅建試験の受験手数料は、8,200円です。(2024年4月1日時点)

この金額は改定される可能性があるため、受験する際には必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。(参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 公式サイト)

【申込方法】

申込方法は、主に「インターネット申込」と「郵送申込」の2種類があります。

- インターネット申込:

- 不動産適正取引推進機構のウェブサイトから申し込みます。

- 24時間いつでも申込可能で、手続きが簡単なため、現在はこちらが主流です。

- 受験料の支払いはクレジットカード決済やコンビニ決済が利用できます。

- 顔写真のデータ(指定の形式・サイズ)をアップロードする必要がありますので、事前に準備しておきましょう。

- 郵送申込:

- 「試験案内(申込書)」を配布場所(都道府県の宅建協会や一部の大型書店など)で入手し、必要事項を記入して郵送します。

- 受験料は指定の金融機関で払い込み、その証明書を申込書に貼付する必要があります。

- 郵送申込の期間はインターネット申込より短い場合が多いので注意が必要です。

どちらの方法で申し込むにしても、締切日を厳守することが絶対です。余裕を持って手続きを進め、万全の状態で学習に集中できる環境を整えましょう。宅建合格への道は、正確な情報を収集し、定められた手続きをきちんと踏むことから始まります。