マンション購入は、多くの人にとって人生で最も大きな買い物の一つです。夢のマイホームを手に入れる期待に胸を膨らませる一方で、「本当にこの物件で良いのだろうか」「購入後に後悔しないだろうか」といった不安を感じる方も少なくありません。

実際に、多額の住宅ローンを組んで手に入れたマンションでの生活が始まった後、「こんなはずではなかった」と後悔の念に駆られるケースは残念ながら存在します。資金計画の甘さ、周辺環境の確認不足、予期せぬご近所トラブルなど、後悔の原因は多岐にわたります。

しかし、事前に後悔しやすいポイントとその対策をしっかりと理解しておくことで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

この記事では、マンション購入で後悔しがちな10の代表的な理由を徹底的に掘り下げ、それぞれの具体的な事例から、購入前にチェックすべき注意点、さらには万が一後悔してしまった場合の対処法までを網羅的に解説します。

これからマンション購入を検討している方はもちろん、すでに探し始めている方も、本記事を羅針盤としてご活用いただくことで、理想の住まい選びを実現し、心から満足できるマンションライフを送るための一助となるでしょう。

目次

まずは知っておきたい!マンション購入で後悔する人の割合

「マンションを買って後悔する人なんて、ごく一部の特殊な例だろう」と思っている方もいるかもしれません。しかし、調査データを見ると、決して他人事ではないことがわかります。

例えば、訳あり物件の買取を専門とする株式会社AlbaLinkが2023年3月にマンション購入経験者500人を対象に行った調査では、「マンション購入を後悔したことがある」と回答した人は48.2%にものぼりました。 なんと、約2人に1人が何らかの形で後悔を経験しているという結果です。

(参照:株式会社AlbaLink 「【マンション購入を後悔した理由ランキング】男女500人アンケート調査」)

また、後悔した内容についても、同調査では「住民・隣人とのトラブル」「管理組合・管理会社への不満」「騒音・治安の悪さ」といった人間関係や住環境に関する項目が上位を占めています。これは、物件のスペックや立地といったハード面だけでなく、実際に住んでみないと分かりにくいソフト面の問題が、後悔の大きな要因となっていることを示唆しています。

もちろん、すべての人が深刻な後悔を抱えているわけではありません。「もう少し収納が多ければ」「駅まで思ったより坂道がキツかった」といった軽微な不満も含まれているでしょう。しかし、人生を左右する大きな買い物であるからこそ、小さな後悔も積み重なれば大きなストレスになり得ます。

重要なのは、「誰もが後悔する可能性を持っている」という事実を認識し、それを前提として慎重に物件選びを進めることです。 なぜ後悔が生まれるのか、その具体的なパターンを知ることで、自分が同じ轍を踏まないための対策を講じることができます。

次の章からは、多くの人が経験した後悔の理由を10のカテゴリーに分けて、より具体的に掘り下げていきます。自分自身のマンション選びに置き換えながら、どのような点に注意すべきかを一緒に確認していきましょう。

マンション購入で後悔する主な理由10選

マンション購入後に人々が感じる後悔には、いくつかの共通したパターンがあります。ここでは、特に多く聞かれる10の理由を、具体的なシナリオとともに詳しく解説します。これらの失敗談から学ぶことで、あなたのマンション選びの解像度は格段に上がるはずです。

① 資金計画の甘さによる後悔

最も深刻で、生活に直接的な影響を及ぼすのがお金に関する後悔です。物件価格という大きな数字に目がくらみ、将来にわたって発生するコストを見落としてしまうケースが後を絶ちません。

ローン返済が生活を圧迫する

「家賃と同じくらいの返済額だから大丈夫」という安易な考えは非常に危険です。賃貸とは異なり、持ち家には固定資産税や修繕積立金といったランニングコストが別途かかります。

購入時の年収を基準に、目一杯のローンを組んでしまうと、将来の収入減や支出増に対応できなくなるリスクがあります。 例えば、会社の業績不振によるボーナスカット、転職による一時的な収入減、子どもの教育費の増大、親の介護費用の発生など、人生には予期せぬ出来事がつきものです。

特に、変動金利でローンを組んだ場合、将来の金利上昇によって返済額が増加する可能性も考慮しなければなりません。当初の返済計画が、数年後には大きく狂ってしまうこともあり得るのです。

【よくある後悔のシナリオ】

- 共働きを前提に高額なローンを組んだが、出産を機に妻が退職。世帯収入が減り、毎月の返済がカツカツで貯金ができなくなった。

- 営業成績が良く、高いボーナスを見込んでボーナス併用払いを設定。しかし、異動でインセンティブがなくなり、ボーナス払いの時期が来るたびに頭を悩ませている。

- 低金利に惹かれて変動金利でローンを組んだ。数年後、景気の変動で金利が上昇し、月々の返済額が2万円もアップ。家計の見直しを迫られている。

ローン返済が生活を圧迫し始めると、旅行や外食といった楽しみを我慢するだけでなく、子どもの習い事を諦めさせたり、老後のための貯蓄を取り崩したりと、人生設計そのものに影響を及ぼしかねません。「家を買うために生きている」ような本末転倒な状態に陥らないためにも、余裕を持った資金計画が不可欠です。

管理費や修繕積立金が想定より高くなる

マンションを維持管理するために、すべての区分所有者が毎月支払うのが「管理費」と「修繕積立金」です。

- 管理費: 共用部分の清掃、エレベーターの保守点検、管理人の人件費などに充てられます。

- 修繕積立金: 10年~15年周期で行われる大規模修繕工事(外壁塗装、屋上防水、給排水管の更新など)のために積み立てるお金です。

新築マンションの販売時、デベロッパーは月々の負担額を低く見せるために、これらの費用を意図的に安く設定している場合があります。しかし、修繕積立金は、築年数の経過とともに段階的に値上がりしていくのが一般的です。 国土交通省が公表している「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、将来的な値上げを見越した「均等積立方式」が推奨されていますが、多くのマンションでは当初の負担が軽い「段階増額積立方式」が採用されています。(参照:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」)

購入から10年後、大規模修繕を前にして修繕積立金が突然2倍、3倍に跳ね上がるというケースも珍しくありません。また、物価や人件費の高騰により、当初の計画よりも値上げ幅が大きくなることもあります。

【よくある後悔のシナリオ】

- 購入時の修繕積立金は月額8,000円だったが、10年目の見直しで25,000円に値上げされた。住宅ローンと合わせると、想定していた月々の支払い額を大幅に超えてしまった。

- 中古マンションを購入。前の所有者から「値上がりはない」と聞いていたが、購入直後の総会で大規模修繕のための一時金徴収(1戸あたり50万円)が決議され、唖然とした。

- 管理費や修繕積立金の滞納者が多く、積立金が計画通りに貯まっていないことが判明。必要な修繕ができず、マンションの劣化が進んでいる。

これらの費用は、マンションという資産の価値を維持するために必要不可欠なコストです。目先の安さだけで判断せず、長期修繕計画書を入手し、将来的な値上がりリスクを必ず確認する必要があります。

固定資産税などの税金を見込んでいなかった

マンションを所有すると、毎年「固定資産税」と「都市計画税」を納める義務が生じます。これらの税金は、物件の評価額に基づいて計算され、所有している限りずっと支払い続けなければなりません。

新築マンションの場合、購入後数年間は軽減措置が適用されるため税額が安く抑えられています。しかし、軽減措置の期間が終了すると、税額が本来の額に戻り、急に負担が増えたように感じることがあります。

また、マンション購入時には、不動産取得税や登記費用(登録免許税)といった一時的な費用もかかります。これらは物件価格の数パーセントに相当するまとまった金額になるため、自己資金の中から支払う必要があります。

【よくある後悔のシナリオ】

- 新築マンション購入後5年間は固定資産税の軽減措置があり、年額10万円程度だった。6年目に軽減措置が切れ、突然20万円の納税通知書が届いて驚いた。

- 中古マンションの購入時にかかる「不動産取得税」の存在を知らず、納税通知書が届いてから慌てて資金を工面した。

- タワーマンションの高層階を購入。眺望は素晴らしいが、固定資産税の評価額が高く、毎年の税負担が予想以上に重い。

これらの税金は、資金計画において見落とされがちですが、決して無視できないコストです。不動産会社の担当者に概算額を確認したり、自治体のウェブサイトで税率を調べたりして、あらかじめ年間の負担額を把握しておくことが重要です。

② 間取りや広さに関する後悔

暮らし始めてから気づくことが多いのが、間取りや広さに関する不満です。「もう少し広ければ」「この部屋は使いにくい」といった後悔は、日々の生活の質に直結します。

家族構成の変化に対応できない

購入時には最適だと思われた間取りも、ライフステージの変化によって手狭になったり、使いづらくなったりすることがあります。

- 結婚・出産: 夫婦2人の時は快適だった1LDKや2LDKも、子どもが生まれると物で溢れかえり、子どもの遊び場や寝るスペースの確保に苦労します。

- 子どもの成長: 子どもが成長し、個室が必要になった時に部屋数が足りなくなるケースです。リビングの一角を無理やり仕切って子ども部屋にするものの、プライバシーの確保が難しく、家族間のストレスの原因になることも。

- 独立・同居: 子どもが独立して夫婦2人になると、使わない部屋が「物置」と化し、無駄なスペースになってしまうことがあります。逆に、親との同居が決まった際に、部屋数が足りず対応できないといった問題も起こり得ます。

マンションは戸建てと比べて増改築が難しいため、購入時点で10年、20年先の家族構成の変化をある程度予測しておく必要があります。 将来的に子どもが増える可能性があるなら少し広めの3LDKを選んだり、可動式の間仕切りで部屋の広さを変えられるプランを選んだりするなどの工夫が求められます。

収納スペースが足りない

内覧時には部屋の広さやデザインに目を奪われがちですが、意外と見落としやすいのが収納の量と質です。

モデルルームは生活感のないスッキリとした空間に設えられていますが、実際に暮らし始めると、衣類、家電、趣味の道具、子どものおもちゃなど、物はどんどん増えていきます。

【よくある後悔のシナリオ】

- ウォークインクローゼットに惹かれて購入したが、奥行きが浅く、意外と収納力がないことが判明。結局、部屋にタンスや収納ケースを置くことになり、部屋が狭くなった。

- 玄関にシューズクロークがなく、家族全員の靴が収まりきらない。ベビーカーやアウトドア用品の置き場所にも困っている。

- 掃除機や扇風機、来客用の布団といった「かさばる物」をしまう場所を想定していなかった。

収納が不足すると、部屋が散らかりやすくなり、生活感が溢れて落ち着かない空間になってしまいます。各部屋のクローゼットの広さはもちろん、廊下収納や納戸の有無、キッチンのパントリー、洗面所の収納棚など、適材適所に十分な収納が確保されているか、自分の持ち物の量をイメージしながら厳しくチェックすることが大切です。

③ 部屋の設備や仕様に関する後悔

毎日の快適性を左右するのが、キッチンやお風呂、窓などの設備・仕様です。最新設備に惹かれて購入したものの、実際に使ってみると不便だったり、逆に基本的な性能が低くて後悔したりするケースがあります。

キッチンの使い勝手が悪い

特に、毎日料理をする人にとってキッチンの使い勝手は死活問題です。

- 作業スペースの不足: デザイン性重視のキッチンで、シンクやコンロが大きい反面、食材を切ったり盛り付けたりする作業スペースが極端に狭い。

- 動線の悪さ: 冷蔵庫、シンク、コンロの配置(ワークトライアングル)が悪く、移動距離が長くて作業効率が悪い。

- 収納不足: 食器棚を置くスペースがなかったり、吊戸棚が高すぎて手が届かなかったりと、収納が使いにくい。

- コンセント不足: ミキサーやコーヒーメーカーなど、使いたい調理家電のコンセントが足りない。

内覧時には、実際に料理をするシーンをシミュレーションしながら、シンクの広さや深さ、コンロと壁の距離、ゴミ箱を置くスペースなどを具体的に確認しましょう。

断熱性が低く夏は暑く冬は寒い

「マンションは暖かい」というイメージを持つ人も多いですが、それはあくまでも断熱性・気密性が高い物件に限った話です。特に築年数の古い中古マンションや、コストカットされた物件の場合、断熱性能が低く、快適性や光熱費に大きな影響を及ぼすことがあります。

- 窓の性能: 断熱性が低いアルミサッシや単層ガラスの窓は、冬は結露が発生しやすく、カビの原因になります。また、外の熱気や冷気が伝わりやすく、冷暖房の効率が著しく低下します。

- 壁・床・天井の断熱: 断熱材が不十分だと、特に最上階や角部屋は、夏は屋根や外壁からの熱で室温が上がりやすく、冬は底冷えすることがあります。

断熱性の低さは、光熱費の高騰に直結します。 「夏はエアコンをつけっぱなしでないと過ごせず、冬は暖房が効かない」という状態では、快適な暮らしは望めません。内覧時には、窓の仕様(ペアガラスか、樹脂サッシかなど)を確認したり、売主や管理人に断熱性能について質問したりすることが重要です。

リフォームが自由にできない

中古マンションを購入して、自分好みの内装にリノベーションしたいと考える人は多いでしょう。しかし、マンションは共用部分と専有部分に分かれており、専有部分であっても、管理規約によってリフォームの内容が制限される場合があります。

- 構造上の制限: 壁式構造のマンションでは、室内の壁が建物を支える構造壁(耐力壁)になっていることがあり、この壁は撤去できません。そのため、間取りの変更が大幅に制限されます。

- 水回りの移動制限: キッチンや浴室、トイレなどの水回りの移動は、床下の配管スペース(スラブ下の空間)の有無や、排水管の勾配の問題で、現実的に不可能なケースが多くあります。

- 管理規約による制限: フローリングの遮音等級が厳しく指定されていたり、窓や玄関ドアの交換が禁止されていたりするなど、規約で細かくルールが定められています。

「壁を抜いて広いリビングにしたかったのに、構造上できなかった」「無垢材のフローリングにしたかったが、規約で禁止されていた」といった後悔をしないために、購入前に管理規約を隅々まで確認し、希望するリフォームが可能かどうかをリフォーム会社などの専門家に相談しておくことが賢明です。

④ 立地や周辺環境の確認不足による後悔

物件そのものに満足していても、立地や周辺環境がライフスタイルに合わなければ、日々の暮らしは不便なものになってしまいます。地図上の情報や短時間の内覧だけでは見えてこない「住み心地」に関する後悔です。

駅からの距離や通勤時間が思ったより大変

「駅から徒歩10分」という表示を鵜呑みにするのは危険です。不動産広告における徒歩分数は、「道路距離80mを1分」として計算されたもので、信号や踏切の待ち時間、坂道の上り下りなどは考慮されていません。

【よくある後悔のシナリオ】

- 「徒歩8分」の物件だったが、実際には急な上り坂が続き、夏場は汗だくになる。駅に着くまでに疲れてしまう。

- 駅までの道が狭く、歩道がない上に交通量が多い。子どもを連れて歩くのが怖い。

- 利用する路線のラッシュ時の混雑が想像以上だった。毎朝、満員電車に揺られるのが苦痛で、通勤だけで心身ともに疲弊してしまう。

特に、毎日の通勤・通学で利用する場合は、必ず自分の足で、実際に利用する時間帯に歩いてみることが不可欠です。 距離だけでなく、道のりの安全性や快適性も重要なチェックポイントです。

スーパーや病院などが遠く生活しにくい

日々の生活に欠かせない施設の利便性も、暮らしの満足度を大きく左右します。

- 買い物: 「近くにスーパーがある」と聞いていたが、小規模で品揃えが悪く、価格も高め。結局、週末に車で遠くの大型スーパーまでまとめ買いに行く羽目になっている。

- 病院: かかりつけにしたい内科や小児科、歯科などが近くにない。急な体調不良の時にすぐに頼れる病院がないのは不安。

- 公共施設: 市役所の出張所や図書館、郵便局などが遠く、手続きのたびに不便を感じる。

車を所有しているか、主な移動手段は何かによって利便性の感じ方は異なります。自分のライフスタイルを具体的にイメージし、「どの施設が、どのくらいの距離にあれば快適か」を考えながら、周辺を実際に散策してみましょう。

子育て環境が合わなかった

子育て世帯にとって、周辺環境は特に重要な要素です。

- 保育園・学区: 保育園の待機児童が多く、入園できなかった。また、指定された学区の小学校の評判が良くなかったり、通学路に危険な箇所があったりする。

- 公園・遊び場: 近くに公園はあるが、遊具が古くて危険だったり、利用者のマナーが悪かったりして、子どもを安心して遊ばせられない。

- 地域の雰囲気: 教育熱心な家庭が多いエリアで、周囲との付き合いに疲れてしまう。逆に、同世代の子どもが少なく、子どもが友達を作りにくい。

子育て環境は、ネットの情報だけでは分かりにくい部分が多くあります。平日の昼間や放課後の時間帯に公園や児童館を訪れてみたり、自治体の窓口で待機児童の状況を確認したりと、足を使った情報収集が欠かせません。

⑤ 騒音や日当たりに関する後悔

騒音や日当たりは、一度気になり始めると大きなストレスとなる問題です。内覧時の短い時間では確認が難しく、住み始めてから発覚することが多いのが特徴です。

上下左右の部屋の生活音が気になる

マンションは集合住宅である以上、ある程度の生活音は避けられません。しかし、その音が受忍限度を超えると、深刻なトラブルに発展することもあります。

- 上階からの音: 子どもの走り回る足音、物を落とす音、椅子を引く音などが響いてきて、夜も眠れない。

- 隣室からの音: テレビの音、話し声、楽器の音などが壁を伝わって聞こえてくる。

- 下階からの音: 意外と見落としがちですが、下階からの音が響いてくるケースもあります。

音の伝わりやすさは、床スラブ(コンクリートの床板)の厚さや、二重床・二重天井といった構造に大きく左右されます。 一般的にスラブ厚は200mm以上が一つの目安とされています。また、壁の構造(乾式壁か湿式壁か)によっても遮音性は変わります。設計図書でこれらの仕様を確認することが、リスクを減らす一つの方法です。

道路や線路の騒音がうるさい

外部からの騒音も快適な生活を妨げる要因です。

- 交通騒音: 大通りに面していて、トラックやバイクの走行音が昼夜問わずうるさい。緊急車両のサイレンの音で目が覚めることも。

- 鉄道騒音: 線路の近くで、電車の通過音や踏切の警報音が気になる。特に始発や終電の時間帯は睡眠を妨げられる。

- その他の騒音: 近隣に学校や公園があり、日中の子どもの声が気になる。また、飲食店の近くでは、夜間の酔客の声がうるさいこともある。

騒音は時間帯によって大きく変化するため、平日の朝夕の通勤ラッシュ時や、静かな夜間、休日の昼間など、複数の時間帯に現地を訪れて確認することが極めて重要です。

日当たりや風通しが悪かった

日当たりや風通しは、部屋の明るさや暖かさ、湿気対策など、健康で快適な生活を送る上で欠かせない要素です。

- 日当たり: 南向きだから安心していたが、目の前に高い建物があり、冬場はほとんど日が当たらないことが判明。昼間でも照明が必要で、気分が滅入る。

- 風通し: 窓を開けても風が全く通らず、夏場は熱気がこもって蒸し暑い。湿気が溜まりやすく、カビの発生に悩まされている。

- 眺望の変化: 購入時は眺望が良かったが、数年後に隣の土地に高層マンションが建つ計画が明らかになり、日当たりも眺望も失われることになった。

日当たりは季節によって太陽の高度が変わるため、夏と冬では日の入り方が全く異なります。 可能であれば季節を変えて内覧するのが理想ですが、難しい場合は、周辺の建物の高さや配置から、冬至の日の光の入り方をシミュレーションしてみることが大切です。また、用途地域によっては将来的に高い建物が建つ可能性があるため、自治体の都市計画図なども確認しておくと良いでしょう。

⑥ 人間関係やコミュニティに関する後悔

物件や環境に問題がなくても、住民との人間関係がうまくいかないと、平穏な生活は送れません。集合住宅ならではの根深い問題です。

隣人とのトラブルが発生した

騒音問題が最も多いですが、それ以外にも様々なトラブルが考えられます。

- ゴミ出し: ルールを守らず、分別しなかったり、指定日以外にゴミを出したりする隣人がいる。ゴミ置き場が常に汚れていて不快。

- 共用部分の使い方: 廊下やベランダに私物を置く、駐輪場所以外に自転車を停めるなど、マナー違反が目立つ。

- 価値観の違い: 子どもの出す音に過剰に神経質な隣人から、頻繁に苦情を言われる。生活スタイルや価値観の違いから、些細なことで対立してしまう。

隣人ばかりは、購入前に知ることが非常に困難です。運の要素も大きいですが、内覧時にマンションの掲示板をチェックし、「騒音注意」や「ゴミ出しルール」といった貼り紙が多くないかを確認することで、コミュニティの雰囲気の一端を垣間見ることができます。

マナーの悪い住民がいる

特定の隣人とのトラブルだけでなく、マンション全体のコミュニティの質が低いと、日々のストレスにつながります。

- 挨拶がない: エレベーターで乗り合わせても、挨拶をしない住民が多い。マンション全体がギスギスした雰囲気。

- 共用部が汚い: エントランスや廊下、ゴミ置き場などが清掃されておらず、管理が行き届いていない。住民の美化意識が低い。

- 違法駐車・駐輪: 来客用の駐車場がないのに無断で駐車する車がいたり、駐輪場が乱雑だったりする。

管理状態の良し悪しは、住民の意識の高さを反映していることが多いです。 清掃が行き届いているか、掲示板は整理されているか、駐輪場は整然としているかなど、共用部分の状態を注意深く観察することで、そのマンションの「民度」を推し量るヒントになります。

⑦ 管理組合やマンションのルールに関する後悔

マンションの価値や住み心地は、「管理」で決まると言っても過言ではありません。管理組合の運営状況や、定められたルールが自分に合っているかどうかの確認を怠ると、後々大きな不満につながります。

管理組合の運営に不満がある

管理組合は、住民全員で構成されるマンションの運営組織です。この組合が機能しているかどうかが、マンションの将来を左右します。

- 理事会が機能不全: 理事のなり手がおらず、輪番制でいやいや役員を務めているため、管理会社に丸投げ状態。住民からの改善提案も無視される。

- 財政難: 修繕積立金の滞納者が多いにもかかわらず、督促などの対策が取られていない。その結果、積立金が不足し、必要な修繕が先送りになっている。

- 住民の無関心: 総会の出席率が極端に低く、重要な議案が少数の賛成で決まってしまう。マンションの将来について、真剣に考えている人が少ない。

購入前には、必ず総会の議事録や長期修繕計画書、決算報告書といった書類に目を通しましょう。 議事録からは住民の関心の高さや議論の内容が、決算報告書からは滞納金の有無などが分かります。これらの情報から、管理組合が健全に運営されているかを判断することができます。

ペット飼育やゴミ出しのルールが厳しい

マンションには、共同生活の秩序を保つための「管理規約」や、より具体的な「使用細則」が定められています。この内容が自分のライフスタイルと合わないと、窮屈な思いをすることになります。

- ペット関連: 「ペット可」物件でも、飼育できる動物の種類や大きさ、頭数に厳しい制限があったり、共用部では必ず抱きかかえるといった細かなルールが定められていたりする。

- 楽器演奏: 楽器の演奏が可能な時間が、平日の昼間だけなど極端に短く制限されている。

- ゴミ出し: 24時間ゴミ出し可能だと思っていたが、実際は収集日の前夜からしか出せず、不便。

- リフォーム: フローリングの遮音等級の規定が厳しく、希望する床材が使えない。

「これくらいは大丈夫だろう」という思い込みは禁物です。 特にこだわりたい点(ペット、楽器、リフォームなど)がある場合は、契約前に管理規約と使用細則の原文を必ず取り寄せ、隅々まで読み込む必要があります。

⑧ 資産価値に関する後悔

「終の棲家」として購入したとしても、将来何が起こるか分かりません。転勤や介護などで住み替えが必要になった際に、「売るに売れない」「思ったより安くしか売れない」という事態は避けたいものです。

思ったよりも資産価値が下落した

一般的に、マンションの資産価値は築年数とともに下落していきます。しかし、その下落率は物件によって大きく異なります。

- 立地: 都心部や駅近の物件は価値が維持されやすい一方、郊外や交通の便が悪い物件は下落率が高くなる傾向があります。

- 管理状態: 管理が行き届かず、外観や共用部が劣化しているマンションは、買い手から敬遠され、資産価値が大きく損なわれます。

- 周辺環境の変化: 周辺に嫌悪施設(ゴミ処理場など)ができたり、地域の人口が減少したりすると、資産価値に悪影響を及ぼすことがあります。

- 新築プレミアム: 新築マンションは、販売経費などが上乗せされているため、購入直後に価格が大きく下落する「新築プレミアムの剥落」が起こりやすいと言われています。

資産価値を維持しやすいマンションを選ぶには、立地の将来性や、管理組合の健全性を見極める視点が不可欠です。 また、中古マンションであれば、過去の価格推移を調べることで、その物件の価値の安定性をある程度測ることができます。

売りたい時に売れない

いざ売却しようとしても、なかなか買い手が見つからず、長期間売れ残ってしまうケースです。

- 流動性の低い物件: 個性的な間取り、極端に広い、あるいは狭い部屋、旧耐震基準の物件などは、ターゲットとなる買い手が限られるため、売却に時間がかかることがあります。

- 供給過多のエリア: 同じような条件のマンションが多数売りに出されているエリアでは、価格競争に巻き込まれやすくなります。

- 高すぎる管理費・修繕積立金: 将来的に負担が重くなることが予想されるマンションは、買い手から敬遠される要因となります。

購入時には、将来の「出口戦略(売却するのか、賃貸に出すのか)」を少しでも考えておくことが重要です。 多くの人が「住みたい」と思うような、普遍的な魅力を持つ物件を選ぶことが、結果的に売りやすさにも繋がります。

⑨ 災害リスクの確認不足による後悔

近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発しており、住まいの安全性はこれまで以上に重要な要素となっています。災害リスクの確認を怠ったことによる後悔は、生命や財産に直結する深刻なものです。

ハザードマップを確認していなかった

ハザードマップとは、自然災害による被害の予測範囲や程度を地図上に示したものです。各自治体が作成・公表しており、誰でも簡単に見ることができます。

- 洪水・内水氾濫: 川の近くでなくても、土地が低いエリアでは、豪雨時に下水が溢れる内水氾濫のリスクがあります。購入したマンションの1階部分が浸水想定区域に入っていた。

- 土砂災害: 近くに崖や急傾斜地があり、大雨時に土砂災害の危険がある「土砂災害警戒区域」に指定されていることを知らなかった。

- 津波: 海に近い物件で、津波による浸水が想定されるエリアだった。

- 液状化: 埋立地や河川沿いの地盤が緩いエリアで、大きな地震が発生した際に液状化するリスクが高いことを知らなかった。液状化すると、建物が傾いたり、ライフラインが寸断されたりする危険があります。

ハザードマップの確認は、マンション選びの絶対条件と考えるべきです。 自治体のウェブサイトで「(自治体名) ハザードマップ」と検索すれば簡単に見つかります。洪水、土砂災害、地震など、複数のマップを重ねて確認し、検討している物件がどのようなリスクを抱えているのかを正確に把握しましょう。

⑩ 購入プロセスでの後悔

物件そのものではなく、購入に至るまでのプロセスにおける判断ミスが、後悔につながることもあります。冷静な判断を失わせる要因には注意が必要です。

焦って契約してしまった

良い物件は競争率が高く、すぐに買い手が見つかってしまうことも事実です。しかし、その焦りが冷静な判断を曇らせることがあります。

- 営業トーク: 「この物件は人気で、他にも検討している方がいます」「今日中に決めないとなくなってしまいますよ」といった営業担当者の言葉に煽られ、十分に検討しないまま契約してしまった。

- 限定感: 「キャンペーン価格は今週末まで」といった期間限定のオファーに目がくらみ、勢いで申し込んでしまった。

- 内覧疲れ: 何件も物件を見続けるうちに疲れてしまい、「もうここでいいか」と妥協して決めてしまった。

「焦りは禁物」と頭では分かっていても、いざその場になると雰囲気に流されてしまうものです。 事前に「これだけは譲れない」という条件リストを作成し、それに合致しない限りは即決しない、一度持ち帰って冷静に考える時間を作る、といったルールを自分の中で決めておくことが有効です。

不動産会社の担当者を信頼しすぎた

不動産会社の担当者は、物件探しの頼れるパートナーですが、彼らも自社の利益のために働く営業マンです。彼らの言うことを鵜呑みにするのは危険です。

- デメリットを隠す: 物件の良い点ばかりを強調し、日当たりの悪さや周辺の騒音といったデメリットを意図的に伝えない。

- 不正確な情報: 管理費や税金について質問しても、「だいたいこのくらいです」と曖昧な回答しかせず、後で確認したら全く違っていた。

- 専門知識の不足: 住宅ローンや税制、リフォームに関する知識が乏しく、適切なアドバイスがもらえなかった。

もちろん、誠実で知識豊富な担当者もたくさんいます。しかし、最終的な判断と責任は、すべて購入者自身にあります。担当者の話を参考にしつつも、自分自身で情報を集め、裏付けを取る姿勢が不可欠です。 少しでも疑問や不安を感じたら、納得できるまで質問し、回答が曖昧な場合は、別の担当者や会社に相談することも検討しましょう。

【購入前】マンション購入で後悔しないための8つの注意点

これまで見てきた10の後悔パターンを踏まえ、失敗を未然に防ぐための具体的なチェックポイントを8つにまとめました。これらを一つひとつ着実に実行することが、理想のマンション購入への近道です。

① ライフプランに基づいた無理のない資金計画を立てる

後悔の最大の原因である「お金の問題」を避けるためには、購入時の状況だけでなく、将来を見据えた長期的な資金計画が不可欠です。

諸費用や税金も忘れずに計算する

マンション購入には、物件価格以外にも様々な費用(諸費用)がかかります。一般的に、新築マンションの場合は物件価格の3~5%、中古マンションの場合は6~10%程度が目安とされています。これらを考慮せずにローンを組むと、自己資金が枯渇してしまう恐れがあります。

| 費用の種類 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 購入時にかかる費用 | ||

| 仲介手数料 | (中古の場合)不動産会社に支払う手数料 | 物件価格の3% + 6万円 + 消費税(上限) |

| 印紙税 | 売買契約書やローン契約書に貼る印紙代 | 契約金額により異なる |

| 登録免許税 | 所有権移転登記や抵当権設定登記にかかる税金 | 土地・建物の評価額 × 税率 |

| 司法書士報酬 | 登記手続きを代行する司法書士への報酬 | 10万円前後 |

| 不動産取得税 | 不動産を取得した際にかかる税金(後日納付) | 土地・建物の評価額 × 税率 |

| ローン関連費用 | 事務手数料、保証料、団体信用生命保険料など | 金融機関やプランにより大きく異なる |

| 火災保険料・地震保険料 | 必須で加入する保険の費用 | 補償内容や期間により異なる |

| 購入後にかかる費用 | ||

| 管理費 | 共用部の維持管理費(毎月) | 物件により異なる |

| 修繕積立金 | 大規模修繕のための積立金(毎月) | 物件により異なり、将来値上がりする |

| 固定資産税・都市計画税 | 土地・建物を所有していることに対する税金(毎年) | 土地・建物の評価額 × 税率 |

これらの費用を事前にリストアップし、総額でいくら必要なのかを正確に把握しましょう。

管理費・修繕積立金の値上がりリスクを考慮する

前述の通り、修繕積立金は将来的に値上がりする可能性が非常に高いです。長期修繕計画書を入手し、数十年後までの値上げスケジュールを確認した上で、その金額を支払っていけるかをシミュレーションすることが重要です。 5年後、10年後、20年後の返済額+管理費+修繕積立金の合計額が、その時点での想定収入に対して無理のない範囲に収まるかを確認しましょう。

② 譲れない条件に優先順位をつける

100%完璧な物件は存在しません。あれもこれもと欲張ると、かえって決断できなくなってしまいます。そこで重要になるのが、自分たちにとって「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば叶えたい条件(Want)」を明確に区別し、優先順位をつけることです。

| 項目 | Must(絶対に譲れない) | Want(できれば叶えたい) | Don’t Want(許容できない) |

|---|---|---|---|

| 立地 | 通勤時間45分以内、○○線沿線 | 駅から徒歩10分以内 | 乗り換え2回以上、急な坂道 |

| 広さ・間取り | 70㎡以上、3LDK | ウォークインクローゼット付き | リビングが北向き |

| 価格 | 総額5,000万円以内 | 月々の返済額13万円以内 | – |

| 環境 | スーパーまで徒歩5分以内 | 公園が近い | 近くにパチンコ店がある |

| その他 | ペット飼育可(小型犬1匹) | 新築または築10年以内 | 旧耐震基準の物件 |

このように家族で話し合い、表にまとめておくと、物件情報を整理しやすくなり、判断に迷った際の指針となります。

③ 内覧は複数回、時間帯や曜日を変えて行う

物件の本当の姿を知るためには、一度の内覧では不十分です。最低でも2~3回、異なる条件下で訪問し、多角的にチェックすることが後悔を防ぐ鍵となります。

平日の朝・夜と休日の昼をチェックする

- 平日の朝: 通勤・通学ラッシュ時の駅までの道のり、電車の混雑具合、周辺の交通量を確認します。

- 平日の夜: 街灯の状況や夜道の明るさ、治安の雰囲気をチェックします。近隣の飲食店の騒がしさなども確認できます。

- 休日の昼: 家族連れの様子や公園の利用状況、周辺住民の過ごし方など、地域のコミュニティの雰囲気が分かります。

天気の良い日と悪い日の両方を確認する

- 天気の良い日: 日当たりの良さや眺望を最大限に確認できます。

- 天気の悪い日(雨の日): 部屋の湿気具合、窓からの雨の吹き込み、共用廊下の滑りやすさ、周辺道路の水はけなどをチェックできます。意外な欠点が見つかることもあります。

内覧時には、メジャーやスマホの水平器アプリなどを持参し、家具の配置をシミュレーションしたり、床の傾きをチェックしたりするのもおすすめです。

④ 周辺環境を自分の足で歩いて確認する

地図やネットの情報だけでは分からない「街の空気感」を肌で感じるために、物件の周辺を実際に歩き回ることは非常に重要です。 駅やスーパーだけでなく、少し範囲を広げて散策してみましょう。

- 坂道や階段の有無: 地図では平坦に見えても、実際には急な坂道があるかもしれません。

- 道の安全性: 歩道の広さ、街灯の数、交通量などを確認し、子どもや女性が夜間に一人で歩いても安全かをチェックします。

- 騒音や臭い: 幹線道路、工場、飲食店、学校など、音や臭いの発生源となりうる施設がないかを確認します。

- 街の雰囲気: おしゃれなカフェがある、昔ながらの商店街が賑わっている、緑が多いなど、自分たちの好みに合う街かどうかを感じ取ります。

この「街歩き」を通じて、「ここに住みたい」と心から思えるかどうかが、大切な判断基準の一つになります。

⑤ 長期修繕計画と修繕積立金を確認する

マンションの資産価値と将来の負担を左右する重要な書類が「長期修繕計画書」です。これは、将来にわたって行われる大規模修繕工事の時期や内容、概算費用を示したもので、不動産会社を通じて入手できます。

チェックすべきポイント

- 計画の妥当性: 国土交通省のガイドラインに沿った、現実的な計画が立てられているか。

- 積立金の方式: 毎年の負担額が一定の「均等積立方式」か、将来値上がりする「段階増額積立方式」か。

- 積立金の額: 計画されている修繕工事に対して、積立金の額が不足していないか。総会の議事録や決算報告書で、滞納金の状況も合わせて確認しましょう。

積立金が計画に対して大幅に不足しているマンションは、将来、一時金の徴収や修繕積立金の大幅な値上げが避けられない可能性が高く、注意が必要です。

⑥ 管理規約や使用細則に目を通す

共同生活のルールブックである「管理規約」と「使用細則」。面倒くさがらずに、契約前に必ず全文を確認しましょう。

特に、自分のライフスタイルに関わる以下の項目は要チェックです。

- ペットに関する規定: 飼育できる種類、大きさ、頭数、共用部分でのルールなど。

- 楽器演奏に関する規定: 演奏可能な楽器の種類、時間帯など。

- リフォームに関する規定: 床材(フローリングの遮音等級)、壁の変更、水回りの移動などの可否や制限。

- 駐車場・駐輪場の使用ルール: 区画の決め方(抽選か先着順か)、料金、空き状況。

- 専有部分の利用制限: 民泊としての利用禁止など。

「知らなかった」では済まされない重要なルールが記載されています。疑問点は必ず不動産会社の担当者に確認しましょう。

⑦ ハザードマップで災害リスクを確認する

前述の通り、これは必須の確認事項です。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や、各自治体のウェブサイトで、検討中の物件の住所を入力し、どのような災害リスクがあるかを確認します。

- 洪水浸水想定区域: 河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。浸水の深さも確認しましょう。

- 土砂災害警戒区域: がけ崩れや土石流の危険がある区域。

- 津波浸水想定区域: 津波による浸水が想定される区域。

- 地震に関する情報: 揺れやすさマップや液状化予測図など。

万が一の際に、どこへ避難すれば良いのか、避難経路の安全性も合わせて確認しておくことが大切です。

⑧ 信頼できる不動産会社の担当者を見つける

マンション購入という大きなプロジェクトを成功させるには、信頼できるパートナーの存在が欠かせません。良い担当者を見極めるポイントは以下の通りです。

- メリットだけでなくデメリットも正直に話してくれる

- こちらの希望や質問を丁寧にヒアリングしてくれる

- 専門的な質問にも的確に、根拠を持って答えてくれる

- 契約を急かさず、こちらのペースを尊重してくれる

- レスポンスが早く、誠実な対応をしてくれる

一社の担当者の言うことだけを信じるのではなく、複数の不動産会社を訪ねて、担当者の知識や人柄を比較検討することをおすすめします。 最終的に、心から信頼でき、「この人から買いたい」と思える担当者と出会うことが、後悔しないマンション選びに繋がります。

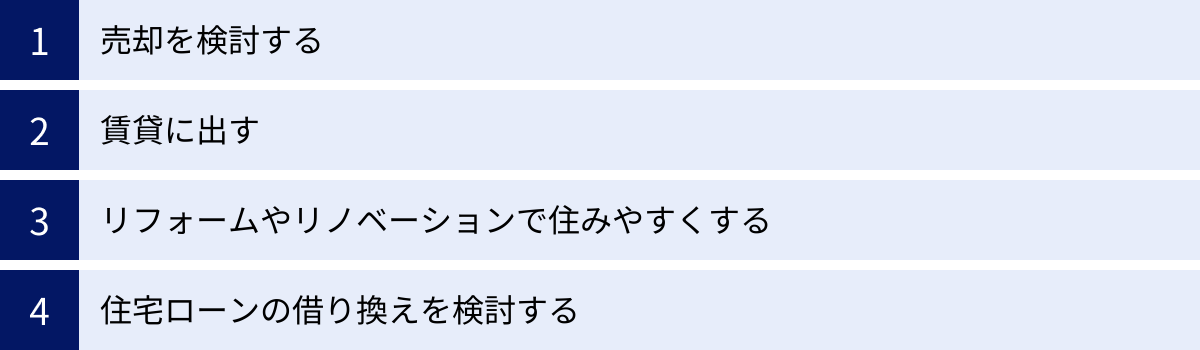

【購入後】もしマンション購入を後悔してしまった場合の対処法

万全の準備をしても、後悔がゼロになるとは限りません。もし購入後に「失敗したかも…」と感じてしまった場合、パニックにならずに冷静に対処法を検討しましょう。状況を改善するための選択肢はいくつかあります。

売却を検討する

後悔の度合いが大きく、住み続けることが精神的に困難な場合は、「売却」が最も根本的な解決策となります。

ただし、売却には注意点もあります。

- 売却損(譲渡損失): 購入価格よりも低い価格でしか売れず、損失が出る可能性があります。特に新築マンション購入直後は価格が下落しやすいため、ローン残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の状態になることもあります。

- 諸費用: 売却時にも仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかります。

まずは、複数の不動産会社に査定を依頼し、いくらで売れそうか相場を把握することから始めましょう。住宅ローンの残債や諸費用を考慮し、資金計画に無理がなければ、住み替えを前向きに検討できます。

賃貸に出す

「売却損は出したくないが、住み続けるのは辛い」という場合に有効なのが、そのマンションを「賃貸に出す」という選択肢です。

メリット

- 家賃収入で住宅ローンの返済を賄える可能性がある。

- 将来、資産価値が上昇したタイミングで売却を狙える。

- ライフスタイルの変化に合わせて、将来的に自分たちが再び住むことも可能。

デメリット

- 空室リスク(借り手が見つからない期間は、ローンの返済と自分たちの家賃の二重負担になる)。

- 家賃滞納や入居者トラブルのリスク。

- 物件の管理(修繕対応やクレーム処理など)の手間がかかる。

管理の手間を軽減するために、管理会社に委託する方法もあります。立地が良く賃貸需要が見込める物件であれば、有力な選択肢となるでしょう。

リフォームやリノベーションで住みやすくする

後悔の原因が間取りや設備の不満など、物理的な問題である場合は、「リフォーム」や「リノベーション」で解決できる可能性があります。

- 間取りの不満: 壁を取り払って広いリビングを作る、部屋を間仕切りで分割して子ども部屋を作るなど。

- 設備の不満: 古いキッチンやユニットバスを最新のものに交換する、収納を増設する。

- 性能の不満: 内窓(二重窓)を設置して断熱性や遮音性を高める。

ただし、前述の通り、マンションの管理規約によってリフォームの内容には制限があります。希望する工事が可能かどうかを管理組合やリフォーム会社に確認した上で、費用対効果を慎重に検討しましょう。

住宅ローンの借り換えを検討する

後悔の原因が「資金計画の甘さによる返済の圧迫」である場合、「住宅ローンの借り換え」が有効な対策となり得ます。

現在よりも金利の低いローンに乗り換えることで、月々の返済額や総返済額を軽減できる可能性があります。

特に、数年前に比較的高い金利でローンを組んだ方や、変動金利で将来の金利上昇が不安な方は、借り換えを検討する価値があります。ただし、借り換えにも手数料などの諸費用がかかるため、それらを考慮してもメリットがあるかどうか、金融機関でシミュレーションしてもらうことが重要です。

マンション購入の後悔に関するよくある質問

最後に、マンション購入を検討している方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

新築マンションと中古マンション、後悔しやすいのはどっち?

新築と中古、それぞれに特有の後悔ポイントがあり、一概にどちらが後悔しやすいとは言えません。 重要なのは、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った選択をすることです。

| 新築マンションの後悔ポイント | 中古マンションの後悔ポイント | |

|---|---|---|

| 建物・設備 | ・モデルルームや図面とのギャップ(思ったより狭い、仕様が違う) ・最新設備だが、自分の生活には合わない、使いこなせない |

・設備の古さ、劣化(給湯器、エアコンなど) ・目に見えない部分(給排水管、断熱材など)の劣化が不安 ・リフォームに制限がある |

| 環境・コミュニティ | ・コミュニティがゼロから形成されるため、どんな人が住むか分からず不安 ・完成前の契約だと、日当たりや騒音を現地で確認できない |

・内覧時に、ある程度の騒音や日当たり、住民の雰囲気を確認できる ・前の住人の使い方による汚れや傷みが気になることがある |

| 資金・資産価値 | ・「新築プレミアム」により、購入直後に価格が下落しやすい ・修繕積立金が安く設定されており、将来大幅に値上がりするリスク |

・価格が比較的安定しており、資産価値の下落リスクが低い傾向 ・購入時に多額の修繕積立金が貯まっているとは限らない |

| その他 | ・選択肢が供給時期やエリアに限定される | ・一点ものなので、良い物件はすぐに売れてしまう。決断のスピードが求められる |

新築は「青田買い」のリスクがある一方、すべてが新品という魅力があります。中古は現物を確認できる安心感がありますが、見えない部分の劣化に注意が必要です。

タワーマンション特有の後悔ポイントはありますか?

タワーマンションは眺望や共用施設の充実といった魅力がある一方、特有の後悔ポイントも存在します。

- エレベーター問題: 朝の通勤時間帯はエレベーターがなかなか来ない、各階停止で時間がかかる。高層階ほどストレスを感じやすいです。

- 洗濯物が外に干せない: 安全上の理由から、ベランダでの物干しが禁止されていることが多いです。乾燥機や室内干しが基本になります。

- 高層階の揺れ: 地震だけでなく、強風でも揺れを感じることがあります。揺れに弱い人は気分が悪くなることも。

- 維持費の高さ: コンシェルジュサービスやジム、プールといった豪華な共用施設は、その分管理費に上乗せされます。また、大規模修繕も特殊な工法が必要なため、修繕積立金が高額になる傾向があります。

- 窓が開けられない: 高層階では、風が強いため窓が開けられない、または少ししか開かない構造になっていることがあります。

- 眺望の変化: 購入時は最高の眺望でも、将来的に周辺に別の高層ビルが建ち、眺望や日当たりが遮られるリスクがあります。

これらのデメリットを許容できるかどうか、自分のライフスタイルと照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

単身者(一人暮らし)がマンション購入で後悔する点は?

単身者によるマンション購入も増えていますが、ファミリー層とは異なる後悔ポイントがあります。

- ライフスタイルの変化に対応しにくい: 結婚や転勤、親の介護など、将来のライフプランが変化した際に、購入したマンションが足かせになることがあります。特にコンパクトな間取り(1Rや1LDK)の場合、結婚後の生活には手狭になります。

- 売却・賃貸が難しい場合も: 単身者向けマンションは供給も多いため、いざ売却や賃貸に出そうとしても、競合が多くて苦戦することがあります。

- コミュニティからの孤立: ファミリー層が多いマンションだと、単身者はコミュニティに馴染みにくく、孤独を感じることがあります。

- ローン返済のプレッシャー: 収入源が自分一人だけなので、病気や失業で収入が途絶えた場合のリスクが共働き世帯より高くなります。

単身者が購入する場合は、将来のライフプランの変化をある程度想定し、売りやすく貸しやすい、流動性の高い立地・物件を選ぶことが特に重要になります。

購入前に相談できる専門家はいますか?

はい、マンション購入には様々な専門家が関わっており、彼らの知見を借りることで後悔のリスクを減らすことができます。

- ファイナンシャルプランナー(FP): ライフプランに基づいた長期的な資金計画や、無理のない住宅ローンの組み方について、中立的な立場でアドバイスをしてくれます。

- ホームインスペクター(住宅診断士): 中古マンションの場合、建物の劣化状況や欠陥の有無を専門的な第三者の目で診断してくれます。購入前にインスペクションを入れることで、見えないリスクを回避できます。

- 不動産コンサルタント: 特定の物件を売る立場ではなく、購入者の代理人として、物件選びから交渉、契約までをサポートしてくれる専門家です。

- 弁護士・司法書士: 契約内容や登記、法律に関する複雑な問題について相談できます。

不動産会社の担当者だけでなく、必要に応じてこれらの専門家の力を借りることも、賢いマンション購入のための一つの手段です。相談には費用がかかりますが、数千万円の買い物で大きな失敗をするリスクを考えれば、決して高い投資ではないと言えるでしょう。