夢のマイホームとして、自分たちの理想を形にできる注文住宅。しかし、その自由度の高さゆえに「何から始めたらいいかわからない」「流れが複雑で不安」と感じる方も少なくありません。家づくりは、人生で最も大きな買い物の一つであり、そのプロセスは長期間にわたります。だからこそ、全体像を把握し、一つひとつのステップを計画的に進めることが、後悔しない家づくりを実現するための絶対条件です。

この記事では、注文住宅を建てる際の基本的な流れと期間、費用について、初心者の方にも分かりやすく10のステップで徹底解説します。家づくりのスタートラインに立ったばかりの方から、具体的な計画を進めている方まで、理想の住まいを手に入れるための羅針盤となる情報をお届けします。この記事を読めば、複雑に見える注文住宅のプロセスが明確になり、自信を持って家づくりへの第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

注文住宅が完成するまでの流れと期間の全体像

注文住宅の建築は、思い立ってからすぐに入居できるわけではありません。情報収集や資金計画といった準備段階から、土地探し、設計、工事、そして引き渡しまで、数多くの工程を経る必要があります。まずは、この壮大なプロジェクトの全体像を掴むことから始めましょう。

注文住宅が完成するまでのプロセスは、大きく以下の4つのフェーズに分けることができます。

- 検討・計画フェーズ: 理想の家をイメージし、資金計画を立て、依頼する建築会社を探す期間。

- 設計・契約フェーズ: 建築会社と具体的な間取りや仕様を詰め、各種契約を結ぶ期間。

- 工事フェーズ: 実際に建物を建築する期間。

- 完成・入居フェーズ: 完成した建物のチェックを行い、引き渡しを受けて新生活を始める期間。

これらの全工程にかかる期間は、一般的に合計で1年半〜2年程度を見ておくのが目安です。もちろん、土地探しがスムーズに進むか、設計にどれだけ時間をかけるかなど、個別の状況によって期間は大きく変動します。

| フェーズ | 主な内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| ① 検討・計画フェーズ | 家族会議、情報収集、資金計画、土地探し、建築会社選定 | 6ヶ月~12ヶ月 |

| ② 設計・契約フェーズ | 間取り・仕様の打ち合わせ、見積もり取得、住宅ローン審査、各種契約 | 3ヶ月~6ヶ月 |

| ③ 工事フェーズ | 着工、基礎工事、上棟、内外装工事、竣工 | 4ヶ月~6ヶ月 |

| ④ 完成・入居フェーズ | 竣工検査(施主検査)、引き渡し、登記、引越し | 1ヶ月程度 |

このように、注文住宅の家づくりは長期戦です。特に、最初の「検討・計画フェーズ」は、家全体の方向性を決める最も重要な期間と言えます。ここでどれだけ深く考え、家族でコンセンサスを形成できるかが、プロジェクト全体の成否を左右します。

焦って結論を出す必要はありません。各ステップで何をすべきかを正しく理解し、一つずつ着実にクリアしていくことが、理想の住まいを実現する一番の近道です。次の章からは、この流れをより具体的に、10のステップに分けて詳しく解説していきます。それぞれのステップでやるべきこと、注意すべき点をしっかりと押さえて、後悔のない家づくりを進めていきましょう。

注文住宅を建てる10のステップ

ここからは、注文住宅の建築プロセスを具体的な10のステップに分解して、それぞれの手順とポイントを詳しく解説します。今どの段階にいるのか、次に何をすべきかを常に意識しながら読み進めてみてください。

① 情報収集と理想の家のイメージ固め

すべての始まりは、「どんな家に住みたいか」というイメージを具体化することです。この最初のステップが、今後の家づくり全体の土台となります。

家族で理想の暮らしについて話し合う

家は家族みんなが多くの時間を過ごす場所です。だからこそ、家族全員で「新しい家でどんな暮らしがしたいか」を共有することが何よりも重要です。デザインや間取りといった具体的な話の前に、まずは抽象的な「理想の暮らし」について話し合ってみましょう。

- 現在の住まいの好きなところ、不満なところは?: 「リビングが日当たりが良くて好き」「収納が少なくて困る」「冬は足元が寒い」など、現状の住まいに対する意見を出し合うことで、新しい家に求める要素が明確になります。

- 新しい家で何をしたい?: 「週末は友人を招いてホームパーティーがしたい」「広い庭で家庭菜園を楽しみたい」「静かな書斎で読書に集中したい」「子供がのびのびと遊べるスペースが欲しい」など、具体的なシーンを想像してみましょう。

- 大切にしたい価値観は?: 「家族とのコミュニケーション」「プライバシーの確保」「家事のしやすさ」「趣味の時間」「省エネやエコな暮らし」など、家づくりで優先したいテーマを話し合います。

これらの話し合いで出た意見は、ノートやホワイトボードに書き出してリスト化しておくと、後々の建築会社との打ち合わせで役立ちます。全員の意見が完全に一致する必要はありませんが、家づくりの「目的」と「優先順位」を共有しておくことが、後々の意見の対立を防ぎ、スムーズな計画進行につながります。

Webサイトや住宅展示場で情報収集する

家族の理想の暮らしのイメージが少しずつ固まってきたら、次はそれを具体的な家の形に落とし込むための情報収集を始めます。情報源は多岐にわたりますが、それぞれの特徴を理解して活用することが大切です。

- Webサイト・SNS: ハウスメーカーや工務店の公式サイトには、豊富な施工事例やコンセプトが掲載されています。InstagramやPinterestなどのSNSでは、個人の施主がおしゃれな内装や間取りのアイデアを投稿しており、リアルな暮らしのイメージを掴むのに役立ちます。「#注文住宅」「#マイホーム計画」などのハッシュタグで検索してみましょう。

- 住宅雑誌・カタログ: 専門誌には、デザイン性の高い住宅や最新の設備、家づくりのノウハウなどが体系的にまとめられています。気になる建築会社があれば、カタログを取り寄せてみるのも良いでしょう。実物の写真を見ることで、Web上とは違った質感や雰囲気が伝わってきます。

- 住宅展示場: 複数のハウスメーカーのモデルハウスを一度に比較検討できるのが最大のメリットです。実際の家の広さや動線、素材の質感などを五感で体感できます。ただし、展示場のモデルハウスは、オプション仕様が満載で、現実的なサイズよりも大きく作られていることが多い点に注意が必要です。あくまで「夢を膨らませる場所」「企業の雰囲気や技術力を知る場所」と捉え、冷静に見学しましょう。

- 完成見学会・構造見学会: 最も参考になるのが、実際に建てられた個人の住宅を見学できる「完成見学会」です。リアルなサイズ感や施主のこだわり、予算内でどのような家が建つのかを知る絶好の機会です。また、工事の途中で開催される「構造見学会」では、完成すると見えなくなってしまう柱や梁、断熱材といった建物の基礎構造を確認でき、その会社の技術力や仕事の丁寧さを判断する材料になります。

この段階では、特定の会社に絞り込むのではなく、幅広い選択肢の中から自分たちの好みのデザインやテイスト、性能を見つけていくことに集中しましょう。集めた情報はスクラップブックやデータフォルダにまとめておくと、「理想の家ノート」として後々非常に役立ちます。

② 資金計画を立てて予算を決める

理想の家のイメージが膨らんできたら、次はその夢を実現するための「お金」について考えます。資金計画は家づくりの生命線であり、計画の初期段階でしっかりと予算を決めておくことが、後々のトラブルや計画頓挫を防ぐ上で極めて重要です。

自己資金はいくら用意できるか確認する

まずは、家づくりのために現在用意できる自己資金(頭金)がいくらあるかを確認します。

- 預貯金の確認: 普通預金、定期預金など、すぐに使えるお金がいくらあるか洗い出します。

- 有価証券など: 株式や投資信託など、現金化できる資産があればそれもリストアップします。ただし、売却のタイミングによっては元本割れのリスクもあるため、慎重な判断が必要です。

- 親からの贈与(援助): 親や祖父母から資金援助を受けられる可能性がある場合は、早めに相談しておきましょう。住宅取得資金の贈与には非課税制度がありますが、制度の適用には条件があり、内容は年によって変わる可能性があるため、国税庁の公式サイトなどで最新情報を確認することが重要です。

ここで注意すべきなのは、預貯金のすべてを自己資金に充てないことです。住宅購入後も、固定資産税の支払いや将来のメンテナンス費用、不測の事態(病気や失業など)に備えるための生活防衛資金は必ず手元に残しておく必要があります。一般的に、生活費の半年~1年分は確保しておくのが望ましいとされています。

住宅ローンで借りられる金額の目安を知る

自己資金だけでは住宅費用をまかなえない場合がほとんどのため、多くの人が住宅ローンを利用します。住宅ローンでいくら借りられるかは、主に年収や勤務先、勤続年数、他の借り入れ状況などによって決まります。

金融機関のWebサイトには、年収などを入力するだけで借入可能額をシミュレーションできるツールが用意されています。まずはこうしたツールを利用して、自分たちがどれくらい借りられそうかの「借入可能額」の目安を把握しましょう。

しかし、ここで最も重要なのは「借りられる額」と「無理なく返せる額」は違うということです。借入可能額の上限まで借りてしまうと、毎月の返済が家計を圧迫し、教育費や老後資金の準備、趣味や旅行といった暮らしの楽しみに使うお金がなくなってしまう可能性があります。

安心して返済を続けられる金額の目安は、一般的に「返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)が20%~25%以内」とされています。例えば、年収600万円の場合、年間の返済額が120万円~150万円(月々10万円~12.5万円)に収まる範囲で借入額を検討するのが賢明です。

全体の予算上限を設定する

自己資金と住宅ローンの借入額(無理なく返せる額)の目安がわかったら、この2つを合計して、家づくりにかけられる「総予算」の上限を決定します。

総予算 = 自己資金 + 住宅ローンの借入額

この総予算から、後述する「諸費用(物件価格の10%程度が目安)」をあらかじめ差し引いた金額が、土地と建物にかけられる予算となります。

土地と建物に使える予算 = 総予算 - 諸費用

例えば、総予算が4,500万円の場合、諸費用を450万円と見積もると、土地と建物にかけられるのは4,050万円となります。この金額を上限として、土地にいくら、建物にいくらという予算配分を考えていくことになります。

この段階で、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談し、将来のライフイベント(子供の進学、車の買い替え、定年退職など)も考慮に入れた長期的なキャッシュフロー表を作成してもらうのも非常におすすめです。客観的な視点から、無理のない資金計画を立てる手助けをしてくれます。

③ 土地を探して契約する

すでに土地を所有している場合を除き、注文住宅を建てるにはまずその土台となる土地を探す必要があります。土地探しは家づくりのプロセスの中でも特に難航しやすく、理想の土地に出会えるかどうかは運やタイミングにも左右されます。

土地探しの条件を整理する

やみくもに探し始めても、膨大な情報の中から理想の土地を見つけるのは困難です。まずは、自分たちが土地に求める条件を整理し、優先順位をつけましょう。

| 条件のカテゴリ | 具体的な検討項目 |

|---|---|

| エリア・立地 | 通勤・通学時間、最寄り駅からの距離、周辺環境(商業施設、病院、公園など)、学区、治安 |

| 広さ・形状 | 建てたい家の広さや間取り、駐車スペース、庭などを考慮した敷地面積、土地の形(整形地か不整形地か) |

| 法的規制 | 用途地域(住居専用か、商業施設も建てられるかなど)、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合) |

| インフラ | 上下水道、ガス、電気の引き込み状況(引き込みがない場合は別途工事費が発生) |

| その他 | 日当たり、風通し、眺望、前面道路の幅員、高低差、地盤の強さ、ハザードマップでの安全性 |

すべての条件を満たす100点満点の土地は、ほぼ存在しないと考えるのが現実的です。「駅からの距離は譲れないが、土地の形は多少いびつでも構わない」「周辺の利便性よりも、日当たりの良さを最優先したい」など、家族にとって「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしておくことが、効率的な土地探しの鍵となります。

土地探しの方法は、不動産会社のWebサイトで探す、地域の不動産会社に直接相談する、建築を依頼したいハウスメーカーや工務店に探してもらうなどがあります。建築会社に依頼する場合、その会社が持つ非公開の土地情報を紹介してもらえたり、建てたい家のプランを考慮した上で土地の良し悪しをプロの視点で判断してもらえたりするメリットがあります。

土地の売買契約を結ぶ

気に入った土地が見つかったら、購入の申し込み(買付証明書の提出)を行い、価格や引き渡し条件について売主と交渉します。条件がまとまったら、不動産会社(仲介業者)から宅地建物取引士による「重要事項説明」を受け、内容を十分に理解した上で「土地売買契約」を締結します。

この際、特に注意したいのが「住宅ローン特約」です。これは、万が一住宅ローンの本審査に通らなかった場合に、土地の売買契約を白紙撤回(ペナルティなしで解約)できるという条項です。この特約が契約に含まれているかを必ず確認しましょう。

契約時には、売買代金の一部として「手付金」(一般的に売買価格の5%~10%程度)を支払います。手付金は、契約後に買主都合でキャンセルした場合は返還されず、売主都合でキャンセルされた場合は倍額が返還されるのが一般的です。契約は法的な拘束力を持ちますので、疑問点や不安な点は必ず契約前に解消しておくことが重要です。

④ 建築会社を探して選ぶ

土地と並行して、あるいは土地が決まったら、家づくりのパートナーとなる建築会社を選びます。どの会社に依頼するかによって、家のデザイン、性能、コスト、そして家づくりの進め方そのものが大きく変わるため、非常に重要な選択です。

依頼先の種類(ハウスメーカー・工務店・設計事務所)を知る

注文住宅の依頼先は、主に「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自分たちの家づくりに合ったパートナーを見つけましょう。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| ハウスメーカー | 全国展開する大手企業。規格化された商品ラインナップを持つ。 | ・品質が安定している ・ブランド力と安心感 ・工期が比較的短い ・住宅展示場で実物を見やすい |

・設計の自由度がやや低い ・広告宣伝費などが上乗せされ、価格は高め ・仕様変更に制限がある場合も |

・品質や保証を重視したい人 ・家づくりにあまり時間をかけられない人 ・デザインの好みが明確な人 |

| 工務店 | 地域に根ざした中小企業。設計から施工まで一貫して手掛ける。 | ・設計の自由度が高い ・地域特性を活かした提案 ・コストを抑えやすい傾向 ・経営者や職人の顔が見えやすい |

・品質や技術力にばらつきがある ・工期が長くなることがある ・デザイン力は会社による ・倒産リスクが大手よりは高い |

・地域密着の丁寧な対応を求める人 ・こだわりのデザインを実現したい人 ・コストと自由度のバランスを取りたい人 |

| 設計事務所 | 設計・監理を専門に行う。施工は別途工務店に依頼する。 | ・設計の自由度が最も高い ・独創的でデザイン性の高い家づくりが可能 ・施主の立場での工事監理 ・複雑な土地や条件にも対応 |

・設計料が別途必要 ・設計から完成までの期間が長い ・施工会社を自分で探す必要がある場合も ・建築家との相性が重要 |

・唯一無二の家を建てたい人 ・デザインに徹底的にこだわりたい人 ・家づくりのプロセスそのものを楽しみたい人 |

複数の会社を比較検討する

気になる建築会社を2~3社に絞り込み、コンタクトを取ってみましょう。会社のウェブサイトやカタログを見るだけでなく、実際に担当者と話をして、会社の姿勢や自分たちとの相性を確かめることが重要です。

比較検討する際は、以下のポイントをチェックしましょう。

- 実績と得意分野: これまでどのような家を建ててきたか(施工事例)、得意なデザイン(モダン、ナチュラル、和風など)や工法は何か。

- 性能への考え方: 断熱性、気密性、耐震性など、住宅性能についてどのような基準や考え方を持っているか。

- 提案力: こちらの要望をただ聞くだけでなく、プロとしてより良い提案をしてくれるか。予算内で実現するための工夫を一緒に考えてくれるか。

- 担当者との相性: 家づくりは担当者と二人三脚で進める長い道のりです。話しやすいか、質問に誠実に答えてくれるか、信頼できる人柄か、といった点は非常に重要です。

- アフターサービス: 完成後の定期点検や保証制度はどのようになっているか。長期的に安心して住み続けられる体制が整っているか。

最終的に1社に決める前には、同じような要望や予算を伝えて、簡単なプランと概算見積もりを依頼する「相見積もり」を取ることをお勧めします。これにより、各社の設計力やコスト感覚を具体的に比較でき、より納得感のある選択ができます。

⑤ 間取りや仕様のプランニングと見積もり

建築会社が決まったら、いよいよ家づくりの核心である具体的なプランニングに入ります。これまで集めてきた理想のイメージを、設計図という現実に落とし込んでいく、最も楽しくもあり、悩ましくもある段階です。

住宅ローンの事前審査を申し込む

詳細なプランニングに入る前に、このタイミングで金融機関に住宅ローンの「事前審査(仮審査)」を申し込んでおきましょう。事前審査とは、年収や勤務先などの自己申告情報に基づいて、融資が可能かどうかの簡易的な審査を受けることです。

これに通過しておくことで、自分たちが確実に借りられる金額を把握でき、その後のプランニングが予算オーバーになるのを防げます。また、建築会社側も、施主の資金計画が確実であると判断できるため、安心して詳細な設計作業に進むことができます。事前審査は複数の金融機関に申し込むことも可能です。

詳細な間取りや設備を決定する

建築会社の担当者(設計士)と、何度も打ち合わせを重ねて、間取りや仕様を具体的に決めていきます。

- 間取り: リビングの広さや配置、部屋数、収納の場所と量、家事動線(キッチン・洗濯・物干し)、生活動線(朝の身支度、帰宅後の流れ)などを細かく検討します。10年後、20年後のライフスタイルの変化(子供の独立、夫婦二人の生活など)も見据えて、可変性のある間取りを考えることも重要です。

- 外観・内装: 屋根の形や外壁材の種類、窓の大きさや配置といった外観デザインから、床材、壁紙、照明器具、ドアなどの内装材まで、家の印象を左右する要素を決めていきます。サンプルを取り寄せたり、ショールームに足を運んだりして、実際の質感や色味を確認しながら選びましょう。

- 住宅設備: キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面台といった水回り設備は、毎日使うものだからこそ、機能性やデザイン、手入れのしやすさを十分に比較検討します。メーカーのショールームで実際に触れて、使い勝手を体感するのがおすすめです。

この段階では、決めるべきことが非常に多いため、優先順位を常に意識することが大切です。予算には限りがあります。「絶対に譲れないこだわりポイント」と「予算次第では諦めてもよいポイント」を明確にしておくと、スムーズに意思決定ができます。

建築会社から見積もりを取得する

詳細なプラン(実施設計図)が固まったら、建築会社から正式な「本見積もり」を取得します。概算見積もりとは異なり、ここには使用する建材や設備の品番、数量、単価などが細かく記載されています。

見積書を受け取ったら、以下の点を入念にチェックしましょう。

- 打ち合わせ内容がすべて反映されているか: 決めたはずの仕様が漏れていたり、間違っていたりしないか、設計図書と照らし合わせながら確認します。

- 「一式」という項目が多くないか: 詳細な内訳が不明な「〇〇工事一式」という表記が多い場合は、その内容を具体的に説明してもらいましょう。

- 追加工事費の可能性: 見積もりに含まれていない費用(地盤改良費、外構工事費、カーテン・照明器具など)がないかを確認します。

疑問点があれば、どんな些細なことでも遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めることが重要です。この見積金額とプラン内容に合意できれば、いよいよ次の契約ステップに進みます。

⑥ 住宅ローンの本審査を申し込む

プランと見積もりが確定し、建築会社と工事請負契約を結ぶ目処が立ったら、住宅ローンの「本審査」を申し込みます。

事前審査は自己申告情報に基づく簡易的なものでしたが、本審査では、住民票や課税証明書といった公的な書類の提出が求められ、信用情報機関への照会も行われます。また、購入する土地やこれから建てる建物の担保価値も厳密に評価されます。

一般的に、事前審査を通過していれば本審査で落ちる可能性は低いとされていますが、事前審査から本審査までの間に、転職したり、新たに車のローンを組んだり、クレジットカードの支払いを延滞したりすると、審査結果に影響が出ることがあるため注意が必要です。

本審査の承認が下りるまでには、通常2週間~1ヶ月程度かかります。この承認が得られて初めて、金融機関との間で住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を結ぶことができます。

⑦ 工事請負契約を締結する

住宅ローンの本審査に承認が下りたら、建築会社と「工事請負契約」を正式に締結します。これは、「施主が建築会社に建物の建築工事を依頼し、建築会社がそれを完成させることを約束する」という、法的な効力を持つ非常に重要な契約です。

契約時には、以下の書類一式が渡されます。内容を隅々まで確認し、署名・捺印をします。

- 工事請負契約書: 契約金額、支払条件(着手金、中間金、最終金など)、工期、引き渡し日などが記載されています。

- 工事請負契約約款: 契約不適合責任(瑕疵があった場合の保証)、工期の遅延、契約解除に関する規定など、細かな取り決めが記載されています。

- 設計図書(設計図・仕様書): 間取り、寸法、構造、使用する建材や設備の品番などが詳細に記された書類。契約後の仕様変更は、原則として追加費用が発生します。契約書と設計図書の内容が、最終的な打ち合わせ内容と完全に一致しているかを徹底的に確認しましょう。

この契約をもって、家づくりのプランが法的に確定します。ここから先は、いよいよ実際の工事がスタートします。

⑧ 建築確認申請を行う

工事請負契約を結んだ後、工事を開始する前に、これから建てる家が建築基準法や関連法規に適合しているかどうかを、行政または民間の指定確認検査機関にチェックしてもらう必要があります。この手続きを「建築確認申請」と呼びます。

この申請は非常に専門的な手続きであるため、通常は建築会社が施主に代わって行います。申請が受理され、問題がないと判断されると「建築確認済証」が交付されます。この「建築確認済証」がなければ、工事を始めることはできません。

施主が直接何かをする必要は基本的にありませんが、家づくりのプロセスにはこのような法的な手続きが含まれていることを知っておきましょう。申請から許可が下りるまでの期間は、通常数週間から1ヶ月程度です。

⑨ 着工から竣工(完成)まで

建築確認済証が交付されると、いよいよ実際の工事が始まります。基礎工事から始まり、建物が徐々に形になっていく、家づくりのハイライトとも言える期間です。工事期間は建物の規模や工法にもよりますが、おおむね4~6ヶ月程度です。

地鎮祭・着工

工事を始める前に、その土地の神様に工事の安全と家の繁栄を祈願する儀式として「地鎮祭」を行うことがあります。実施するかどうかは施主の判断に委ねられますが、家づくりの節目として良い思い出になります。

地鎮祭が終わると、いよいよ「着工」です。まずは建物の土台となる「基礎工事」から始まります。地面を掘り、鉄筋を組み、コンクリートを流し込んで、頑丈な基礎を造り上げます。

上棟(棟上げ)

基礎工事が終わると、土台の上に柱や梁を組み上げていき、屋根の一番高い部分にある「棟木(むなぎ)」を取り付けます。この工程を「上棟」または「棟上げ」と呼びます。上棟すると、一気に家の骨格が立ち上がり、建物の大きさを実感できるようになります。

このタイミングで、職人さんたちへの感謝と労いを込めて「上棟式」を行うこともあります。工事期間中、可能であれば定期的に現場に足を運び、工事の進捗を確認したり、職人さんたちとコミュニケーションを取ったりすることをお勧めします。差し入れなどを持っていくと、現場の雰囲気も良くなり、より丁寧な仕事につながることもあります。

竣工検査(施主検査)

すべての工事が完了すると、「竣工(しゅんこう)」となります。そして、引き渡し前に行う最後の、そして最も重要なチェックが「竣工検査(施主検査)」です。

これは、施主が建築会社の担当者と一緒に、完成した建物が契約図面や仕様書の通りにできているか、傷や汚れ、不具合がないかを確認する作業です。

<竣工検査での主なチェックポイント>

- 全体: 間取りやコンセント・スイッチの位置は図面通りか。

- 内装: 壁紙や床に傷、汚れ、剥がれはないか。

- 建具: ドアや窓、収納扉の開閉はスムーズか。鍵は正常に機能するか。

- 設備: キッチン、風呂、トイレなどの設備は正常に作動するか。水漏れはないか。

- 外回り: 外壁に傷やひび割れはないか。外構(あれば)は図面通りか。

チェックの際は、マスキングテープなどを持参し、気になる箇所に貼り付けていくと分かりやすいです。指摘した箇所はリスト化し、いつまでに補修してもらえるかを確認しましょう。すべての補修が完了し、納得できた状態になってから、引き渡しに進むことが大切です。

⑩ 引き渡しと入居手続き

竣工検査での補修がすべて完了し、最終的な合意に至れば、いよいよマイホームの「引き渡し」です。新生活のスタートまで、あともう少しです。

登記手続きを行う

引き渡し時には、建物の所有権を法的に明確にするための「登記」手続きを行います。通常、司法書士に依頼して代行してもらいます。

- 建物表題登記: 新築した建物の物理的な状況(所在地、構造、床面積など)を登録します。

- 所有権保存登記: この建物が自分のものであることを法的に公示するための登記です。

- 抵当権設定登記: 住宅ローンを組んだ金融機関が、その建物を担保として設定するための登記です。

これらの登記手続きが完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)が発行され、名実ともにその家の所有者となります。

引越し・入居

引き渡し日には、工事代金の残金を支払い、建築会社から鍵や保証書、各種設備の取扱説明書などを受け取ります。これで、すべてのプロセスが完了です。

引き渡し後は、引越し業者を手配し、新居へと荷物を運び入れます。同時に、役所での住所変更手続き、運転免許証やパスポートの住所変更、電気・ガス・水道・インターネットなどのライフラインの契約手続きも忘れずに行いましょう。

長い道のりでしたが、これでついに、世界に一つだけの我が家での新しい暮らしがスタートします。

注文住宅の建築にかかる期間の目安

注文住宅の建築は、全体で1年半〜2年程度かかる長期プロジェクトですが、その内訳はどのようになっているのでしょうか。ここでは、各フェーズにかかる期間の目安をもう少し詳しく見ていきます。スケジュールを立てる際の参考にしてください。

検討・計画期間

期間の目安:6ヶ月~12ヶ月

これは、家づくりを思い立ってから、建築会社を決定するまでの期間です。この期間の長さが、家づくりの満足度を大きく左右すると言っても過言ではありません。

- 家族での話し合い(1ヶ月~): どんな暮らしがしたいか、どんな家に住みたいか、価値観をすり合わせる時間です。焦らずじっくりと話し合いましょう。

- 情報収集(2ヶ月~): Webサイト、雑誌、SNSなどで好みのテイストを探したり、住宅展示場や見学会に足を運んだりする期間です。週末ごとに出かけるなど、集中的に行うと効率的です。

- 資金計画(1ヶ月~): 自己資金の確認、住宅ローンの情報収集、FPへの相談などを行います。

- 土地探し(3ヶ月~1年超): 期間が最も読めないのが土地探しです。条件の良い土地はすぐに売れてしまうため、良い出会いがあるまで根気強く探し続ける必要があります。スムーズに見つかれば3ヶ月程度ですが、1年以上かかるケースも珍しくありません。

- 建築会社選び(2~3ヶ月): 候補となる会社を数社に絞り込み、面談やプラン・見積もりの比較検討を行います。

この期間は、急ぐことよりも、家族全員が納得できる方向性を見つけることを最優先に考えましょう。

設計・契約期間

期間の目安:3ヶ月~6ヶ月

依頼する建築会社が決まり、具体的な設計プランを固めて各種契約を結ぶ期間です。

- 間取り・仕様の打ち合わせ(2~4ヶ月): 建築会社の設計担当者と、週に1回程度のペースで打ち合わせを重ねるのが一般的です。間取り、内外装、設備など決めることが山積しており、施主側の意思決定に時間がかかると、この期間は長引きます。

- 見積もり調整(2週間~1ヶ月): 確定したプランに基づいた本見積もりを確認し、予算に合わせて仕様を調整する期間です。

- 住宅ローン本審査・契約(1ヶ月~): 本審査の申し込みから承認、そして金銭消費貸借契約までを含みます。

- 工事請負契約・建築確認申請(1ヶ月~): 契約内容の最終確認と、建築確認申請の手続き期間です。

このフェーズでは、建築会社との密なコミュニケーションが不可欠です。後悔しないように、疑問や要望は遠慮なく伝え、一つひとつ確認しながら進めましょう。

工事期間

期間の目安:4ヶ月~6ヶ月

実際に工事が始まってから建物が完成するまでの期間です。

- 基礎工事(約1ヶ月)

- 木工事・上棟(約1~2ヶ月)

- 屋根・外壁工事(約1ヶ月)

- 内装・設備工事(約1~2ヶ月)

この期間は、建物の規模や構造(木造、鉄骨など)、工法、季節や天候によって変動します。例えば、冬場の積雪地域や、梅雨の時期は工事が遅れがちになることがあります。工期にはある程度のバッファー(予備期間)を見ておくと安心です。

注文住宅にかかる費用の内訳

注文住宅を建てる際には、一体どれくらいの費用がかかるのでしょうか。総費用は大きく分けて「土地購入費用」「本体工事費」「付帯工事費(別途工事費)」「諸費用」の4つで構成されます。予算オーバーを防ぐためには、これらの費用の内訳を正しく理解しておくことが不可欠です。

| 費用の種類 | 総費用に占める割合の目安(土地代除く) | 主な内容 |

|---|---|---|

| 本体工事費 | 約75% | 建物そのものを建てるための費用(構造、内外装、住宅設備など) |

| 付帯工事費 | 約15% | 建物本体以外に必要な工事の費用(地盤改良、外構、給排水工事など) |

| 諸費用 | 約10% | 工事以外に必要な手続きなどの費用(税金、登記費用、ローン手数料など) |

土地購入費用

土地を所有していない場合に必要となる費用です。土地そのものの価格である「土地代」のほかに、以下の費用がかかります。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。(売買価格の3%+6万円)+消費税が上限。

- 手付金: 売買契約時に支払うお金。売買代金の一部に充当されます。

- 印紙税: 売買契約書に貼る印紙の代金。

- 登記費用: 所有権移転登記などにかかる登録免許税と、司法書士への報酬。

- 固定資産税・都市計画税精算金: その年の固定資産税などを、売主と買主で日割り計算して負担します。

- 不動産取得税: 土地を取得した後に都道府県から課される税金。

本体工事費

家づくりにかかる総費用のうち、最も大きな割合を占めるのがこの本体工事費です。一般的に「坪単価」で語られるのは、この本体工事費を指すことが多いです。

- 仮設工事費: 工事用の足場や仮設トイレ、水道・電気などの設置費用。

- 基礎工事費: 建物を支える基礎を造るための費用。

- 木工事費: 柱や梁、屋根、床、壁などの構造部分や造作工事の費用。

- 内外装工事費: 屋根、外壁、断熱材、床材、壁紙、塗装などの費用。

- 設備工事費: キッチン、浴室、トイレ、洗面台といった住宅設備本体と、その設置工事費用。

- 電気・ガス・給排水設備工事費: 配線や配管の工事費用。

建築会社から提示される見積もりでは、どこまでが本体工事費に含まれているのかをしっかり確認することが重要です。

付帯工事費(別途工事費)

建物本体を建てる以外に、その土地で快適に暮らすために必要となる工事の費用です。本体工事費の見積もりには含まれていないことが多く、見落としがちな費用なので特に注意が必要です。

- 地盤改良工事費: 地盤調査の結果、地盤が弱いと判断された場合に必要な補強工事の費用。数十万円~数百万円かかることもあります。

- 解体工事費: 古家付きの土地を購入した場合の、既存建物の解体費用。

- 給排水・ガス管引き込み工事費: 敷地内に水道管やガス管が引き込まれていない場合に必要となる工事費用。

- 外構工事費: 門、塀、フェンス、駐車場、アプローチ、庭などの工事費用。どこまでこだわるかで費用は大きく変わります。

- 照明器具・カーテン・空調設備工事費: これらが本体工事費に含まれていない場合、別途費用がかかります。

これらの費用は、土地の条件や施主の希望によって大きく変動するため、計画の早い段階で概算費用を把握しておくことが大切です。

諸費用

工事費以外に、契約や手続きのために必要となる費用全般を指します。現金で支払う必要があるものも多いため、自己資金の中から準備しておく必要があります。

- 建築確認申請手数料: 役所や検査機関に支払う手数料。

- 登記費用: 建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税と司法書士への報酬。

- 住宅ローン関連費用: 金融機関に支払う融資手数料や保証料、印紙税など。

- 保険料: 火災保険や地震保険の保険料。住宅ローン利用の際は火災保険への加入が必須です。

- 税金: 不動産取得税(建物分)、固定資産税・都市計画税。

- その他: 地鎮祭や上棟式の費用、引越し費用、新しい家具・家電の購入費用など。

諸費用は、一般的に「土地購入費と建築費の合計額の10%程度」が目安とされています。この分をあらかじめ予算に組み込んでおかないと、後で資金不足に陥る原因となります。

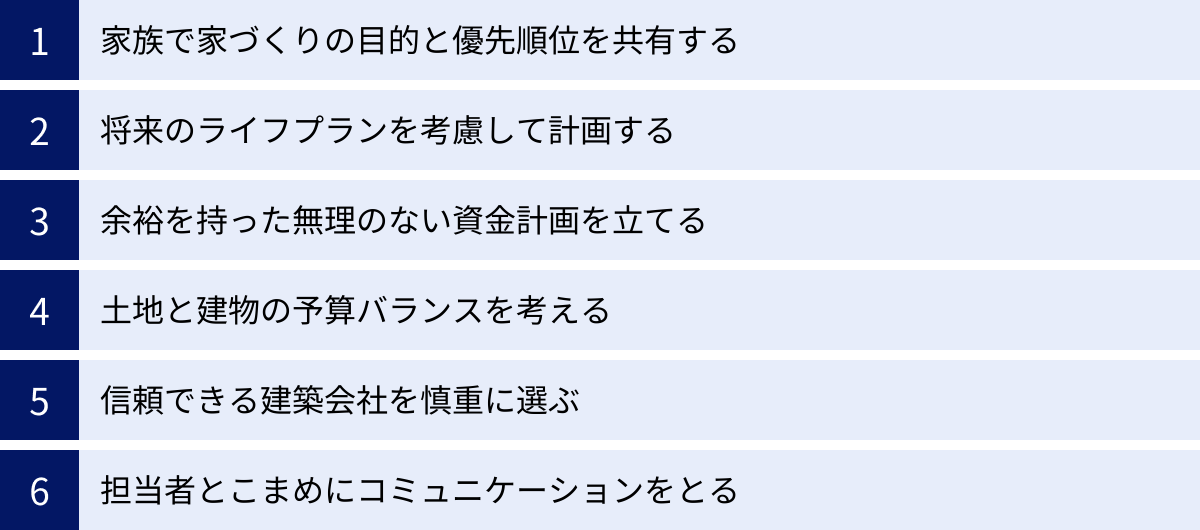

注文住宅で後悔・失敗しないためのポイント

せっかく建てる注文住宅、絶対に後悔はしたくないものです。ここでは、多くの先輩たちが経験した失敗談をもとに、家づくりで成功するための重要なポイントを6つご紹介します。

家族で家づくりの目的と優先順位を共有する

これはすべての基本であり、最も重要なポイントです。家づくりを進める中では、デザイン、間取り、予算など、様々な場面で決断を迫られます。その際に家族間で意見が対立し、計画が停滞してしまうのはよくある失敗パターンです。

これを防ぐためには、計画の初期段階で「なぜ家を建てるのか?」という根本的な目的と、「家づくりで何を一番大切にしたいか」という価値観の優先順位を、家族全員で徹底的に話し合い、共有しておくことが不可欠です。

「子供がのびのび育つ環境」「家事のしやすい動線」「夫婦それぞれのプライベート空間」など、家族共通のゴールが明確であれば、意見が分かれた時も「私たちの目的にとって、どちらがより大切か?」という視点で冷静に判断を下すことができます。

将来のライフプランを考慮して計画する

家は、建てた時が完成ではなく、そこから何十年も住み続ける場所です。現在の家族構成やライフスタイルだけで間取りを考えると、10年後、20年後に「使いにくい家」になってしまう可能性があります。

- 子供の成長: 子供が小さい頃は広い一部屋として使い、成長に合わせて壁で仕切って二部屋にできるような、可変性のある子供部屋。

- 夫婦の老後: 夫婦二人になった時の暮らしやすさ。寝室を1階に配置する、廊下を広くして手すりを付けられるようにしておくなど、バリアフリーを意識した設計。

- 働き方の変化: 在宅ワークが主流になる可能性を考え、集中できる書斎やワークスペースを設ける。

- 親との同居: 将来的に親との同居の可能性があるなら、それに対応できるような間取りを検討しておく。

このように、将来起こりうるライフステージの変化を予測し、柔軟に対応できるような設計を心掛けることが、長く快適に住み続けられる家づくりの秘訣です。

余裕を持った無理のない資金計画を立てる

資金計画の失敗は、家づくりにおける最大の後悔につながります。特に注意したいのが、「借りられる額」と「無理なく返せる額」を混同してしまうことです。金融機関が提示する借入可能額の上限まで借りてしまうと、毎月の返済が家計を圧迫し、教育費や老後資金の準備が滞ったり、日々の暮らしにゆとりがなくなったりします。

重要なのは、現在の家賃や貯蓄額を基準に、将来の収入増や支出増(教育費など)も考慮した上で、「これなら無理なく返済し続けられる」という自分たちなりの返済額を設定し、そこから借入額を逆算することです。

また、予算は常にギリギリで設定するのではなく、予期せぬ追加工事や仕様変更に備えて、総予算の5%~10%程度の「予備費」を確保しておくと、精神的な安心感が大きく異なります。

土地と建物の予算バランスを考える

土地から購入する場合、土地と建物の予算配分は非常に悩ましい問題です。「利便性の良い土地を買ったら、建物にかけられる予算が減ってしまい、理想の間取りや仕様を諦めざるを得なかった」というケースは少なくありません。逆に、建物にお金をかけすぎて、不便な土地を選んでしまい後悔するケースもあります。

土地探しを始める前に、まずは「総予算」を確定させ、そこから土地と建物のおおまかな予算配分を決めておくことが重要です。一般的には、エリアにもよりますが、土地と建物の予算比率は「4:6」や「5:5」などが目安とされます。自分たちが「立地」と「建物の質」、どちらをより重視するのかを家族で話し合い、バランスの取れた予算配分を目指しましょう。

信頼できる建築会社を慎重に選ぶ

家づくりは、建築会社の担当者と二人三脚で進める長いプロジェクトです。したがって、どの会社を選ぶか、もっと言えば「どの担当者と組むか」が、家づくりの満足度を大きく左右します。

会社の規模やブランド、価格だけで選ぶのではなく、以下の点を総合的に判断して、心から信頼できるパートナーを見つけましょう。

- 提案力: こちらの要望を深く理解し、期待を超えるプロの視点からの提案をしてくれるか。

- コミュニケーション: 話しやすく、こちらの質問や不安に真摯に耳を傾け、丁寧に答えてくれるか。

- 誠実さ: メリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直に説明してくれるか。

- 相性: なんとなく「この人となら楽しく家づくりができそう」と感じられるか、という直感も大切です。

複数の会社と実際に会い、話をして、自分たちに最もフィットする会社を慎重に選びましょう。

担当者とこまめにコミュニケーションをとる

信頼できるパートナーを見つけた後も、油断は禁物です。「言ったはず」「聞いていない」といったコミュニケーション不足によるトラブルは、後悔の原因として非常に多いものです。

これを防ぐためには、打ち合わせの際には必ず議事録を作成し、決定事項や確認事項を双方で共有する習慣をつけることが有効です。メールや書面でやり取りの記録を残しておくことも重要です。

また、工事が始まった後も、定期的に現場に顔を出し、進捗状況を確認するとともに、現場監督や職人さんと良好な関係を築くことをお勧めします。気になる点があれば、その場で担当者に確認することで、手遅れになる前に対処できます。密なコミュニケーションが、認識のズレを防ぎ、理想の家づくりへと導きます。

注文住宅のメリット・デメリット

最後に、注文住宅という選択肢を客観的に評価するために、そのメリットとデメリットを整理しておきましょう。建売住宅やマンションと比較しながら検討することで、自分たちにとって最適な家の形が見えてきます。

注文住宅のメリット

| メリット | 詳細な説明 |

|---|---|

| ① 設計の自由度が非常に高い | 間取り、デザイン、内外装、設備など、自分たちのライフスタイルやこだわりに合わせて、ゼロから自由に設計できるのが最大の魅力です。趣味の部屋を作ったり、家事動線を最適化したり、特定の素材を使ったりと、まさに「世界に一つだけの家」を実現できます。 |

| ② 建築プロセスを確認できる | 基礎工事から完成まで、自分の目で建築現場を確認できるため、安心感があります。構造部分や断熱材など、完成後には見えなくなる部分がどのように施工されているかをチェックできるのは、注文住宅ならではの大きな利点です。 |

| ③ 性能にこだわれる | 断熱性、気密性、耐震性、省エネ性など、住宅の性能を自分たちの希望するレベルまで高めることができます。「夏は涼しく冬は暖かい高断熱な家」「地震に強い頑丈な家」など、目に見えない部分にもしっかりとコストをかけることが可能です。 |

| ④ 土地の選択肢が広い | 建築条件付き土地でない限り、好きなエリアの好きな土地を選んで家を建てることができます。立地環境や学区、周辺施設などを重視して土地を選びたい場合に有利です。 |

注文住宅のデメリット

| デメリット | 詳細な説明 |

|---|---|

| ① コストが高くなる傾向がある | こだわりを追求できる分、建売住宅に比べて建築費用は高くなる傾向にあります。設計料が別途かかったり、仕様をグレードアップしたりすることで、予算が膨らみやすい点には注意が必要です。 |

| ② 手間と時間がかかる | 土地探しから始まり、建築会社選び、無数の打ち合わせ、各種手続きなど、入居までに非常に多くの時間と労力がかかります。全体で1年半~2年という長い期間、家づくりにエネルギーを注ぎ続ける必要があります。 |

| ③ 完成形をイメージしにくい | 図面やパース、サンプルだけで最終的な完成形を想像しなければならないため、実際に出来上がってみたら「イメージと違った」というリスクが伴います。特に空間の広さや明るさ、素材の質感などは、図面だけでは掴みにくい部分です。 |

| ④ 予算管理が複雑 | 土地代、本体工事費、付帯工事費、諸費用と、お金の流れが複雑で、自分で全体の予算を管理しなければなりません。予期せぬ追加費用が発生することも多く、予算オーバーに陥りやすいという側面があります。 |

これらのメリット・デメリットを十分に理解した上で、自分たちの価値観やライフプラン、家づくりにかけられる時間や労力と照らし合わせ、「注文住宅」が本当に自分たちにとって最良の選択なのかを判断することが重要です。

まとめ

注文住宅の建築は、多くの人にとって一生に一度の大きな挑戦です。そのプロセスは、情報収集から始まり、資金計画、土地探し、会社選び、設計、工事、そして引き渡しまで、多岐にわたるステップを踏む必要があり、1年半から2年という長い期間を要します。

本記事で解説した10のステップを要約すると以下のようになります。

- 情報収集とイメージ固め: 家族で理想の暮らしを共有する。

- 資金計画: 無理のない予算を設定する。

- 土地探し: 優先順位を決めて探す。

- 建築会社選び: 信頼できるパートナーを見つける。

- プランニングと見積もり: 理想を具体的な形にする。

- 住宅ローン本審査: 資金調達を確定させる。

- 工事請負契約: 法的な約束を交わす。

- 建築確認申請: 法規に適合しているかチェックを受ける。

- 着工から竣工: 夢が形になっていく過程を見守る。

- 引き渡しと入居: 新生活のスタート。

これらの複雑な道のりを乗り越え、後悔のない理想の家を建てるために最も大切なことは、「①事前の徹底した情報収集と計画」「②家族全員の合意形成」「③心から信頼できるパートナー(建築会社)選び」の3つに集約されると言えるでしょう。

特に、家づくりの初期段階である情報収集と計画にどれだけ時間をかけ、家族で深く話し合えるかが、プロジェクト全体の成否を分けます。焦って結論を出すのではなく、一つひとつのステップを楽しみながら、着実に進めていく姿勢が重要です。

この記事が、あなたの家づくりという素晴らしい旅の、確かな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。まずは、ご家族で「どんな家に住みたいか」を語り合うところから、始めてみてはいかがでしょうか。