「地下室」と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。「おしゃれな隠れ家」「防音のプライベートシアター」「静かな書斎」といったポジティブなイメージを持つ方もいれば、「ジメジメして暗い」「虫が出そう」「災害が怖い」といったネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。

近年、都心部を中心に「地下物件」と呼ばれる住居が増えています。これらは、一般的な地上階の物件とは異なる特性を持ち、メリットとデメリットが明確に分かれるため、住む人を選ぶ物件ともいえます。しかし、その特性を正しく理解し、自分に合った物件を見つけることができれば、家賃を抑えながら好立地に住めたり、理想のライフスタイルを実現できたりする大きな可能性を秘めています。

この記事では、地下物件とはそもそもどのような物件なのかという基本的な定義から、具体的なメリット・デメリット、気になる家賃相場、そして後悔しないための物件の選び方や入居後の対策まで、網羅的に詳しく解説します。

「家賃の安さに惹かれるけど、本当に住んで大丈夫?」「内見ではどこをチェックすればいいの?」といった疑問や不安を抱えている方は、ぜひこの記事を最後までお読みいただき、あなたの物件選びの参考にしてください。地下物件の全てを知り、自分にとって最適な選択ができるよう、必要な情報を一つひとつ丁寧に紐解いていきましょう。

目次

地下物件とは

「地下物件」という言葉は日常的に使われますが、その定義や種類については意外と知られていません。物件探しを始める前に、まずは地下物件が法的にどのように定義され、どのような種類があるのかを正確に理解しておくことが重要です。この知識は、物件情報を見る際の解像度を上げ、より的確な判断を下すための基礎となります。

地下物件の定義

不動産広告などで目にする「地下1階」や「B1」といった表記のある物件は、建築基準法における「地階」に該当する部屋を指します。すべての地下にある部屋が自動的に「地階」となるわけではなく、法律で明確な基準が定められています。

具体的には、建築基準法において「地階」は、「床が地盤面下にあり、かつ、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上あるもの」と定義されています。

少し複雑に聞こえるかもしれませんが、ポイントは以下の2つです。

- 床が地面より下にあること

- 部屋の高さのうち、3分の1以上が地面より下に埋まっていること

この条件を満たすことで、その階は「地階」として扱われます。例えば、天井までの高さが2.7メートルの部屋の場合、床面から地盤面までの高さが90センチメートル以上あれば、それは「地階」となります。

なぜこのような物件が存在するのでしょうか。主な理由の一つに、都市部における容積率の緩和措置が挙げられます。容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことで、建物の規模を制限する重要な規制です。しかし、一定の条件を満たす地階は、この容積率の計算から除外される場合があります。これにより、土地の所有者やデベロッパーは、限られた敷地を最大限に有効活用し、より多くの床面積を確保できるため、地下に住居や店舗を設けるインセンティブが働くのです。

また、デザイン性を追求した結果として、地下空間を積極的に活用するケースもあります。特にデザイナーズマンションなどでは、地下ならではの特性を活かしたユニークな空間づくりが行われることも少なくありません。

地下物件の種類

「地下物件」と一括りにいっても、その状態は様々です。主に「半地下物件」と「完全地下物件」の2種類に大別され、それぞれ住み心地や注意点が異なります。

半地下物件

半地下物件とは、その名の通り、部屋の一部が地上に出ており、完全に地下に埋まっているわけではない物件を指します。多くの場合、傾斜地や段差のある土地に建てられた建物に見られ、道路側から見ると1階のように見えても、建物の裏手から見ると地下になっている、といったケースが典型的です。

半地下物件の最大の特徴は、地上部分に窓が設置されていることです。これにより、完全な地下物件と比較して、ある程度の採光や自然な風通しが期待できます。窓の外には「ドライエリア(空堀)」と呼ばれる空間が設けられていることが多く、これは採光・通風の確保だけでなく、避難経路としての役割も担っています。

【半地下物件の主な特徴】

- 部屋の一部が地上に出ている。

- 窓があり、完全地下物件よりは採光・通風が良い。

- ドライエリアが設けられていることが多い。

- 傾斜地に建てられたマンションの1階部分などでよく見られる。

メリットとしては、地下物件の利点である「防音性」や「家賃の安さ」を享受しつつ、デメリットである「日当たりの悪さ」や「閉塞感」をある程度緩和できる点が挙げられます。一方で、地上階の物件と比較すれば、やはり日当たりや風通しは劣りますし、湿気や浸水のリスクも依然として存在するため、注意が必要です。

完全地下物件

完全地下物件は、部屋全体が完全に地盤面下にあり、外に面した窓がない、あるいは非常に小さな窓しかない物件を指します。採光や通風は、主にドライエリアや天窓(トップライト)、そして機械式の換気設備に頼ることになります。

都心部のビルや商業施設と一体化したマンションなどで見られ、地下空間を住居として最大限に活用した形態です。

【完全地下物件の主な特徴】

- 部屋のすべてが地面の下に埋まっている。

- 外に面した大きな窓がなく、採光・通風は設備に依存する。

- 防音性、遮音性、断熱性が非常に高い。

- 閉塞感を感じやすく、災害時のリスクもより高まる傾向にある。

完全地下物件のメリットは、その圧倒的な静寂とプライベート感です。外部の騒音はほとんど聞こえず、室内の音も外に漏れにくいため、音楽鑑賞や映画鑑賞、集中したい作業には最適な環境といえます。また、地熱の影響で夏は涼しく、年間を通して室温が安定しやすいという利点もあります。

しかし、その裏返しとして、日当たりが全く期待できないことによる精神的な圧迫感、湿気やカビとの絶え間ない闘い、そして大雨時の浸水や火災時の避難など、安全面でのリスクが半地下物件よりも高いことは十分に認識しておく必要があります。

このように、地下物件には法的な定義があり、その中でも「半地下」と「完全地下」という異なるタイプが存在します。それぞれの特性を理解することが、後悔しない物件選びの第一歩となるのです。

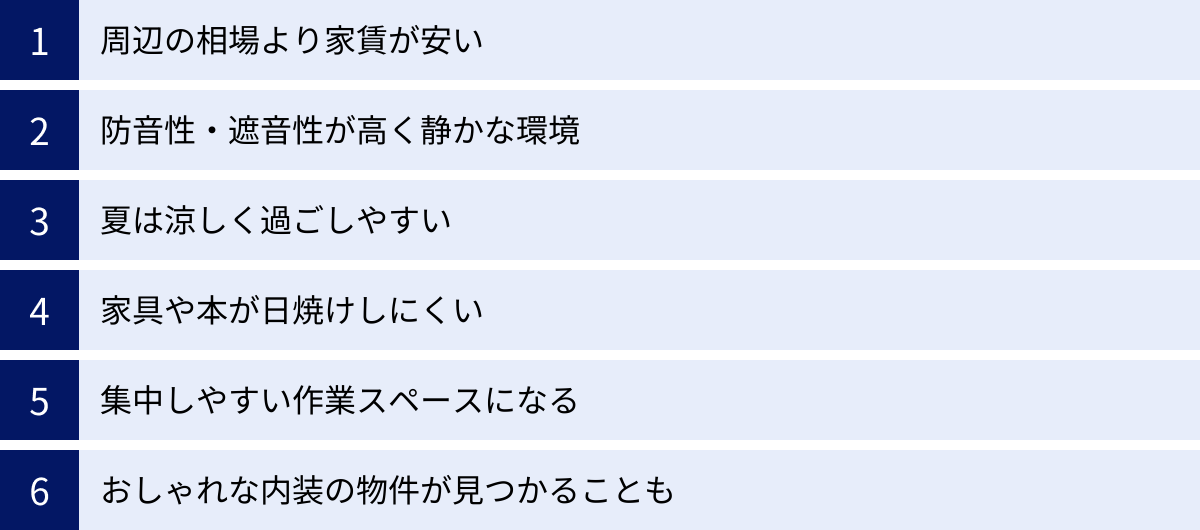

地下物件に住むメリット

地下物件はデメリットばかりが注目されがちですが、その特性をライフスタイルに活かすことで、地上階の物件では得られない多くのメリットを享受できます。家賃の安さといった経済的な利点から、静かな環境、ユニークな空間デザインまで、地下物件が持つ魅力的な側面を詳しく見ていきましょう。

周辺の相場より家賃が安い

地下物件を選ぶ最大の動機の一つが、周辺の家賃相場と比較して割安であることです。同じ建物内でも、日当たりや風通しが良い地上階に比べて、地下階は一般的に人気が低くなる傾向があります。この需要と供給のバランスが家賃に反映され、同じ広さや間取りであっても、数千円から、場合によっては数万円単位で安く設定されているケースも少なくありません。

この家賃の安さは、特に住居費を抑えたい学生や新社会人、あるいは貯蓄を増やしたい人にとって大きな魅力です。例えば、「都心の駅近に住みたいけれど、予算が合わない」と悩んでいる場合、地下物件を選択肢に入れることで、希望のエリアに住むという夢を実現できる可能性が広がります。地上階であれば手が届かなかったような、ワンランク上の立地やグレードのマンションに住めるかもしれません。

浮いた家賃を趣味や自己投資、将来のための貯蓄に回すなど、生活全体の質を向上させることにも繋がります。コストパフォーマンスを重視する合理的な考え方を持つ人にとって、地下物件の経済的なメリットは非常に大きいといえるでしょう。

防音性・遮音性が高く静かな環境

地下物件は、土と厚いコンクリートの壁に四方を囲まれている構造上、非常に高い防音性・遮音性を誇ります。これは、他の何にも代えがたい大きなメリットです。

まず、外部からの騒音を強力にシャットアウトしてくれます。車の往来が激しい大通り沿いや、鉄道の線路脇、繁華街の近くといった騒がしい立地であっても、室内に入れば驚くほど静かな環境が手に入ります。都会の喧騒から離れ、心からリラックスできるプライベートな空間を確保したい人にとっては、まさに理想的な環境です。

逆に、室内の生活音が外部に漏れにくいという利点も見逃せません。小さな子どもがいる家庭の足音や泣き声、友人を招いてのホームパーティーの話し声、夜間の掃除や洗濯機の音など、集合住宅でトラブルの原因になりがちな生活音を気にするストレスが大幅に軽減されます。

さらに、この高い防音性は、特定の趣味や仕事を持つ人にとって計り知れない価値を持ちます。

- 楽器演奏が趣味の人: 周囲への音漏れを気にせず、思う存分練習に打ち込めます。

- 映画鑑賞や音楽鑑賞が好きな人: 大音量でスピーカーを鳴らし、まるでプライベートシアターやリスニングルームのような臨場感を楽しめます。

- 在宅ワーカーやクリエイター: 外部の雑音に邪魔されることなく、静かな環境で仕事や創作活動に深く集中できます。

音に関する悩みから解放される生活は、日々のストレスを大きく減らし、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を格段に向上させてくれるでしょう。

夏は涼しく過ごしやすい

地面の中の温度(地中温度)は、一年を通して外気温ほど大きく変動せず、比較的安定しています。この地熱の特性により、地下物件は「天然の断熱材」に囲まれているような状態になり、特に夏場はひんやりとして涼しく感じられます。

猛暑日でも、外から帰宅すると室内がひんやりと涼しく、地上階の部屋のように熱気がこもっていることはほとんどありません。そのため、冷房をガンガンに効かせなくても快適に過ごしやすく、夏場の電気代を大幅に節約できる可能性があります。近年の記録的な猛暑を考えると、これは非常に大きなメリットです。

夏の暑さが極端に苦手な人や、冷房による体の冷えやだるさに悩まされている人にとっては、地下物件のこの涼しさはまさに天国のように感じられるかもしれません。ただし、この特性は冬場には寒さや結露というデメリットにもなり得るため、両方の側面を理解しておくことが大切です。

家具や本が日焼けしにくい

地上階の物件、特に日当たりの良い南向きの部屋では、強い直射日光による家具や床、本の背表紙などの日焼け(紫外線劣化)が悩みの種です。しかし、直射日光がほとんど入らない地下物件では、この心配がありません。

お気に入りのソファや木製家具の色褪せ、大切にしている蔵書やアート作品の劣化を防ぎ、長期間にわたって美しい状態を保つことができます。高価な家具や、希少なコレクションを所有している人にとって、これは非常に重要なポイントです。

日焼けを気にして常にカーテンを閉め切っている、という生活から解放され、物の管理がしやすくなるという点も、地味ながら確かなメリットといえるでしょう。

集中しやすい作業スペースになる

防音性の高さとも関連しますが、地下物件は外部からの視覚的・聴覚的な情報が遮断されるため、非常に集中しやすい環境が整っています。窓の外を通る人や車の動きに気を取られることも、近所の工事の音に邪魔されることもありません。

この「外界から隔離された感覚」は、まるで自分だけの隠れ家や秘密基地のようで、仕事や勉強、創作活動に没頭したい人には最適です。

- プログラマーやライター、研究者: 深い思考と集中力が求められる仕事に、誰にも邪魔されずに取り組めます。

- 資格試験の勉強中の学生や社会人: 誘惑の少ない環境で、効率的に学習を進めることができます。

- アーティストやデザイナー: 静かな空間でインスピレーションを膨らませ、創作に集中できます。

日常の喧騒から切り離された特別な空間は、生産性を高めるだけでなく、精神的な落ち着きももたらしてくれます。オンとオフの切り替えを明確にし、質の高いインプットとアウトプットを求める人にとって、地下物件は強力な味方となるでしょう。

おしゃれな内装の物件が見つかることも

地下物件の中には、その特殊な構造を逆手にとって、デザイン性を高めた魅力的な物件も数多く存在します。特に建築家が手掛けたデザイナーズマンションなどでは、画一的な間取りにはない、独創的でスタイリッシュな空間に出会えることがあります。

例えば、以下のような特徴を持つ物件です。

- コンクリート打ちっぱなしの壁: 無機質でクールな、インダストリアルな雰囲気を演出します。

- 高い天井やメゾネット構造: 地下ならではの構造を活かし、縦の空間に広がりを持たせた開放的な間取り。

- ドライエリアを活かした設計: ドライエリアに面して大きなガラス窓を設け、植栽を置くことで、まるでプライベートな中庭のように見せるデザイン。

- 間接照明やライティングレール: 日光が少ない分、照明計画に工夫を凝らし、ムーディーで落ち着いた空間を創出。

「人とは違う、個性的な部屋に住みたい」「自分の好きなインテリアで、こだわりの空間を作りたい」と考える人にとって、これらの物件は非常に魅力的です。地下というデメリットを、デザインという付加価値で補って余りある物件も存在するため、宝探しのような感覚で物件を探してみるのも面白いかもしれません。

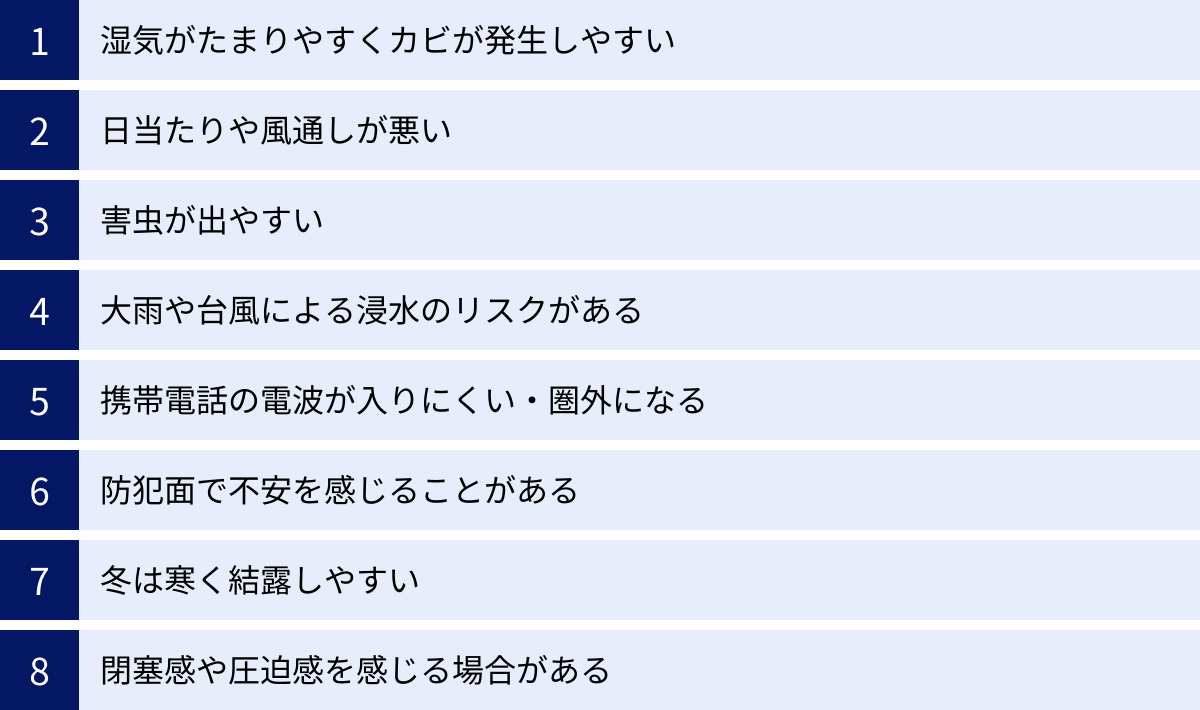

知っておきたい地下物件のデメリット

多くのメリットがある一方で、地下物件には見過ごすことのできないデメリットも存在します。これらのリスクを事前に十分に理解し、許容できるかどうかを冷静に判断することが、入居後の後悔を避けるために不可欠です。ここでは、地下物件が抱える主なデメリットについて、その原因と具体的な影響を詳しく解説します。

湿気がたまりやすくカビが発生しやすい

地下物件で最も懸念される、そして最も多くの人が悩まされるのが「湿気」と「カビ」の問題です。地面に接しているため地中の水分が壁を通じて侵入しやすく、また空気の対流が起こりにくいため、湿気が室内に滞留してしまいます。

この高湿度の環境は、カビにとって絶好の繁殖場所となります。壁の隅、窓のサッシ周り、北側の壁、そして特にクローゼットや押し入れ、靴箱の中など、空気の流れが悪い場所は要注意です。一度カビが発生すると、見た目が悪いだけでなく、独特の嫌な臭いの原因にもなります。

さらに深刻なのは健康への影響です。カビの胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患を引き起こしたり、悪化させたりするリスクがあります。免疫力が低い人や、元々呼吸器系が弱い人にとっては、深刻な健康被害に繋がる可能性も否定できません。

また、衣類やバッグ、本、家具などにカビが生えてしまい、大切なものをダメにしてしまうこともあります。この問題に対処するためには、除湿機やサーキュレーターの24時間稼働、こまめな換気、結露の拭き取りなど、日常的な対策が不可欠となり、光熱費や手間といったコストがかかることを覚悟しておく必要があります。

日当たりや風通しが悪い

半地下物件で多少の採光が期待できる場合もありますが、基本的には地上階の物件に比べて日当たりと風通しは著しく劣ります。特に完全地下物件では、自然光がほとんど入らないため、日中でも照明をつけなければ薄暗い状態になります。

この日照不足は、生活の様々な面に影響を及ぼします。

- 心身への影響: 朝日を浴びる機会が少ないと、体内時計が乱れやすくなり、「朝すっきりと起きられない」「夜なかなか寝付けない」といった睡眠障害に繋がることがあります。また、日光を浴びることで生成されるセロトニン(通称:幸せホルモン)が不足し、気分が落ち込みやすくなるなど、精神的な不調を感じる人もいます。

- 生活上の不便: 洗濯物が外に干せず、室内干しが基本となります。風通しが悪いため乾きにくく、生乾きの嫌な臭いの原因にもなりがちです。また、部屋全体がジメっとした印象になり、爽やかさや開放感を得にくいと感じるかもしれません。

日中の大半を家で過ごす人や、太陽の光を浴びることで活力を感じるタイプの人にとっては、このデメリットは非常に大きなストレスとなる可能性があります。

害虫が出やすい

地下物件は地面に近いため、地上階に比べて害虫に遭遇するリスクが高い傾向にあります。湿気を好む害虫にとって、地下の環境は非常に魅力的です。

具体的には、以下のような害虫が出やすいとされています。

- ゴキブリ: 湿気が多く、暖かく、暗い場所を好みます。排水管や建物のわずかな隙間から侵入しやすいです。

- ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ: 土の中に生息しているため、壁のひび割れやサッシの隙間から侵入することがあります。

- クモ: 餌となる他の小さな虫を求めて侵入します。

- チョウバエ: 汚れた排水溝などから発生します。

これらの害虫が苦手な人にとっては、精神的な苦痛は計り知れません。もちろん、建物の構造や管理状態、個人の対策によって発生頻度は大きく異なりますが、「地上階よりは出やすい」という覚悟はしておくべきでしょう。侵入経路を塞ぐ、排水溝を清潔に保つといった入居後の対策が重要になります。

大雨や台風による浸水のリスクがある

地下物件における最大かつ最も深刻なリスクが「浸水」です。地面より低い位置にあるため、大雨や台風、ゲリラ豪雨などによって周辺の道路が冠水した場合、水が室内に流れ込んでくる危険性があります。

近年の気候変動により、短時間で局地的に猛烈な雨が降るケースが増えており、従来は安全だと考えられていた場所でも浸水被害が発生しています。浸水が発生した場合、以下のような甚大な被害が想定されます。

- 家財の損失: 床に置いた家具や家電製品は水浸しになり、ほぼすべてが使用不能になる可能性があります。

- 建物の損傷: 床や壁が汚れ、カビの温床となります。大規模な修繕やクリーニングが必要になり、原状回復に時間と費用がかかります。

- 避難の困難: 浸水が始まると水圧でドアが開かなくなり、室内に閉じ込められる危険性があります。また、唯一の避難経路である階段が水没してしまうと、逃げ場を失ってしまいます。

このリスクを回避するためには、後述するハザードマップの確認や、過去の浸水履歴の調査が絶対に不可欠です。命に関わる問題であるため、少しでも不安を感じる立地の物件は避けるのが賢明です。

携帯電話の電波が入りにくい・圏外になる

厚いコンクリートや土は、スマートフォンの電波を遮断する性質があります。そのため、地下物件では携帯電話の電波が著しく弱くなったり、キャリアによっては完全に「圏外」になったりすることが珍しくありません。

これは日常生活において、想像以上に大きなストレスとなります。

- 通話や通信の不安定: 電話が途切れる、インターネットに繋がらない、SNSや動画が見られないといった問題が頻発します。

- 在宅ワークへの支障: Web会議中に音声が途切れたり、大容量のデータを送受信できなかったりすると、仕事になりません。

- 緊急時の連絡: 地震や火災などの緊急時に、外部への連絡や情報収集ができなくなる可能性があります。

内見の際には、必ず自分のスマートフォンで、部屋の隅々まで電波状況を実際に確認することが極めて重要です。Wi-Fi環境を整えればインターネット通信はある程度カバーできますが、音声通話や緊急時の通信手段については、根本的な解決が難しい場合があることを理解しておく必要があります。

防犯面で不安を感じることがある

地下物件は道路から内部の様子が見えにくく、人目につきにくいという特性があります。これはプライバシーが保たれるというメリットである一方、空き巣などの侵入犯に狙われやすいという防犯上のリスクにも繋がります。

特に、ドライエリアに面した窓は、地上からの侵入経路になり得ます。また、万が一室内に不審者が侵入した場合、外部から助けを求めにくく、避難経路も限られているため、恐怖を感じやすいかもしれません。

オートロックや防犯カメラ、モニター付きインターホンといったセキュリティ設備の有無はもちろん、窓に頑丈な格子がついているか、ドライエリアが簡単によじ登れない構造になっているかなど、物理的な防犯対策がどの程度施されているかを確認することが重要です。特に女性の一人暮らしの場合は、慎重に検討すべきポイントです。

冬は寒く結露しやすい

夏は涼しく快適な地下物件ですが、その裏返しとして冬は底冷えしやすく、寒さを感じやすいというデメリットがあります。一度冷えると暖まりにくい性質があるため、暖房費が予想以上にかかる可能性があります。

また、冬場は外気との温度差が大きくなるため、「結露」が発生しやすくなります。暖房で暖められた室内の空気中の水蒸気が、冷たい壁や窓に触れることで水滴に変わる現象です。この結露を放置すると、壁紙が剥がれたり、カーテンやサッシ周りに黒カビが発生したりする原因となり、前述の「湿気・カビ問題」をさらに悪化させる悪循環に陥ります。

閉塞感や圧迫感を感じる場合がある

これは個人の感じ方に大きく左右される要素ですが、窓が少ない、あるいは全くない空間で長時間過ごすことに対して、閉塞感や圧迫感を覚える人もいます。

外の天気や時間の移ろいを感じにくいため、気分が塞ぎ込んだり、社会から隔絶されたような孤独感を感じたりすることもあるかもしれません。特に、開放的な空間を好む人や、日中の在宅時間が長い人にとっては、精神的な負担になる可能性があります。

「隠れ家」のような雰囲気を楽しめるか、それとも「独房」のように感じてしまうかは、その人の性格やライフスタイル次第です。内見の際に、自分がその空間で長時間過ごすことを想像し、心地よいと感じるか、息苦しいと感じるかを正直に確かめることが大切です。

地下物件の家賃相場はどれくらい?

地下物件を選ぶ際の大きな魅力として「家賃の安さ」が挙げられますが、実際にどの程度安いのでしょうか。ここでは、家賃相場を考える上での2つの比較軸、「同じ建物の地上階との比較」と「周辺エリアの類似物件との比較」について解説します。これにより、地下物件の価格的な位置づけをより具体的に理解できます。

同じ建物の地上階との家賃比較

最も分かりやすい比較対象は、同じ建物内の地上階の部屋です。一般的に、日当たり、風通し、眺望、防犯面などの居住快適性が総合的に評価され、家賃が設定されます。地下物件はこれらの点で不利になることが多いため、家賃は低めに設定される傾向にあります。

具体的な割引率は物件の立地やグレード、デメリットの度合いによって大きく変動しますが、一般的には同じ間取りの地上階(特に2階以上の中層階)に比べて5%~20%程度安いケースが多いようです。

例えば、基準となる中層階の家賃が10万円のマンションであれば、地下階は8万円~9.5万円程度に設定されている可能性があります。この差額は月々で見ると小さく感じるかもしれませんが、年間では12万円~24万円もの違いになり、経済的なメリットは決して小さくありません。

以下の表は、同じ建物内での階層ごとの一般的な家賃傾向をまとめたものです。

| 比較対象 | 家賃の傾向 | 主な理由 |

|---|---|---|

| 地下階 | 安い | 日当たり・風通しの悪さ、湿気、浸水リスクなどのデメリットが価格に反映されるため。 |

| 1階 | やや安い | 通行人の視線や騒音、防犯面での懸念から、中層階より安く設定されることが多い。 |

| 中層階 (2階~) | 基準 | 最も需要と供給のバランスが取れており、その建物の標準的な家賃となることが多い。 |

| 最上階 | 高い | 眺望の良さ、日当たりの良さ、上階の足音がない静かさなどの付加価値から、最も高く設定される。 |

| 角部屋 | やや高い | 窓が多く採光・通風に優れる、隣接する住戸が少ないなどの理由で、中部屋より高めに設定される。 |

このように、地下物件は建物内で最も家賃が安く設定されるポジションにあることが分かります。ただし、デザイナーズマンションなどで地下の空間に特別な付加価値(広いドライエリア、メゾネットなど)がある場合は、この限りではなく、地上階と同等かそれ以上の家賃になることもあります。

周辺エリアの類似物件との家賃比較

もう一つの重要な比較軸が、周辺エリアにある、条件が似た地上階の物件との比較です。ここでいう「条件が似た物件」とは、最寄り駅からの距離、専有面積、築年数、建物の構造(RC造、木造など)、設備グレードなどが同程度の物件を指します。

この比較を行うことで、地下物件の真のコストパフォーマンスが見えてきます。多くの場合、地下物件を選ぶことで、「家賃」という条件を譲歩する代わりに、「立地」や「広さ」といった他の条件でワンランク上を狙えるようになります。

具体的なシナリオで考えてみましょう。

あるAさんが「家賃10万円以内」で、「駅から徒歩10分以内」のワンルームを探しているとします。

- 地上階の物件を探した場合: 家賃10万円の予算では、駅から徒歩12~15分程度まで範囲を広げないと、希望の広さの物件が見つからないかもしれません。

- 地下物件も選択肢に入れた場合: 駅から徒歩5分の好立地にあるマンションの地下部屋が、家賃9万円で見つかる可能性があります。

このケースでは、地下物件を選ぶことで、毎日往復する駅からの距離を大幅に短縮でき、時間的な余裕や生活の利便性を手に入れることができます。つまり、日当たりや湿気といったデメリットを受け入れる代わりに、「駅近」という大きなメリットを、予算内で享受できるわけです。

このように、地下物件は単に「安い物件」というだけでなく、「希望のエリアに住むための戦略的な選択肢」と捉えることができます。自分が物件探しにおいて何を最も重視し、何を妥協できるのかを明確にすることで、地下物件が自分にとって最適な選択肢となり得るかが見えてくるでしょう。不動産情報サイトで、希望エリアの地上階物件と地下物件の家賃を実際に比較してみることをお勧めします。

後悔しないための地下物件の選び方と内見のチェックポイント

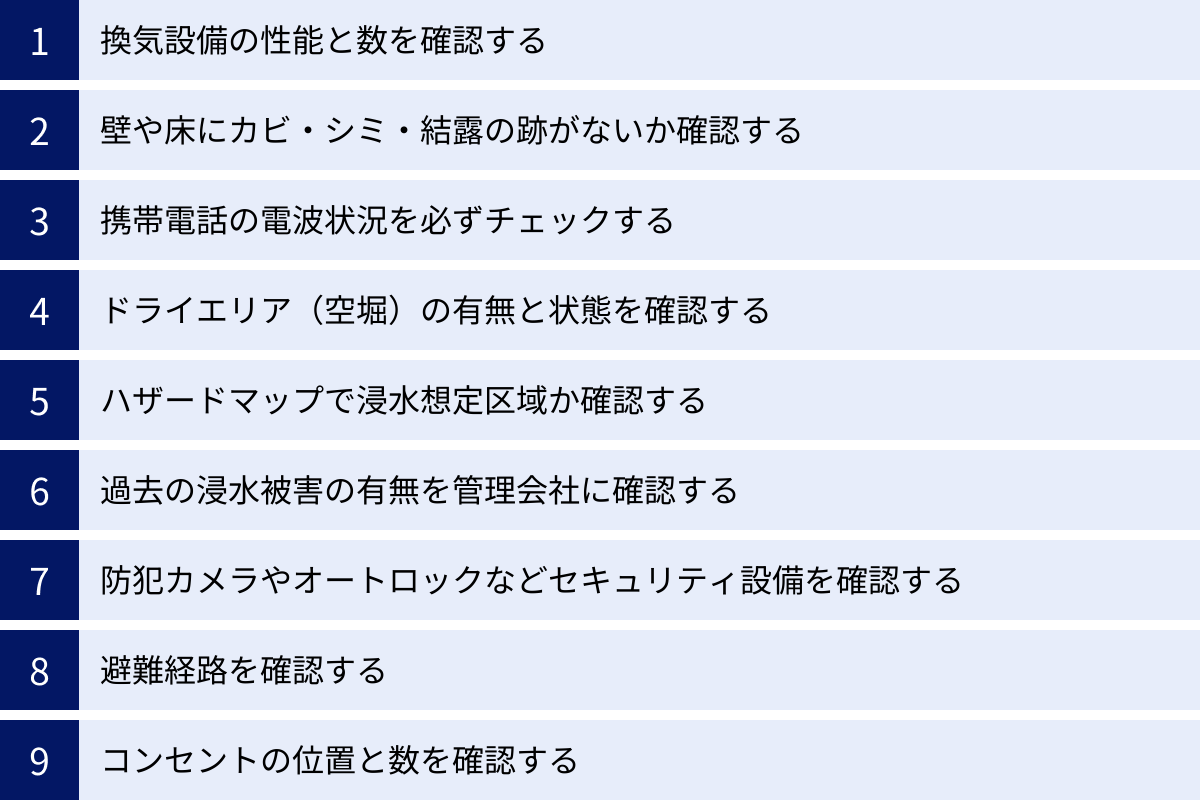

地下物件は、その特殊な性質から、通常の物件探し以上に慎重な確認が必要です。特に内見は、書類や写真だけでは分からない物件の実態を五感で確かめる絶好の機会です。「家賃が安いから」と安易に契約してしまい、後から「こんなはずではなかった」と後悔しないために、以下のチェックポイントを必ず確認しましょう。

換気設備の性能と数を確認する

湿気対策の要となるのが換気設備です。地下物件において、その性能と状態は居住の快適性を大きく左右します。

24時間換気システムの有無

2003年の建築基準法改正以降に建てられた建物には、原則として24時間換気システムの設置が義務付けられています。このシステムは、窓を閉め切ったままでも室内の空気を常に入れ替えてくれるため、地下物件にとっては生命線ともいえる設備です。

内見時には、まずこのシステムの有無を確認しましょう。そして、スイッチを入れて正常に作動するか(運転音はするか、給気口や排気口から空気の流れを感じるか)を必ずチェックしてください。フィルターがホコリで詰まっていると性能が著しく低下するため、清掃状態も確認できるとより安心です。もし正常に作動しない場合は、入居前までに修理や交換をしてもらえるか、不動産会社に確認しましょう。

窓の位置と大きさ・数

半地下物件の場合、窓の存在が重要です。ただ窓があるだけでなく、効率的に換気ができる配置になっているかがポイントです。理想は、部屋の対角線上に2つ以上の窓があることです。これにより、空気の入り口と出口ができ、風が室内を通り抜けやすくなります。

また、窓が面しているドライエリアの広さも重要です。狭すぎるドライエリアでは、十分な採光や通風は期待できません。窓の開閉がスムーズにできるか、網戸はついているかも実際に動かして確認しましょう。

壁や床にカビ・シミ・結露の跡がないか確認する

過去の湿気やカビの履歴は、壁や床に痕跡として残っていることがあります。これは物件が抱える問題を判断する上で非常に重要なサインです。

内見の際は、部屋の隅々まで注意深く観察しましょう。

- チェックすべき場所:

- 壁の四隅、天井の隅: 空気がよどみやすく、カビが発生しやすい場所です。

- 窓のサッシ周りやカーテンレールの上: 結露が最も発生しやすい場所です。黒い点々としたカビや、壁紙の剥がれがないか確認します。

- クローゼットや押し入れの内部: 扉を必ず開けて、壁や床、天井を確認します。カビ臭くないかも鼻で確かめましょう。

- キッチンや洗面所など水回りの床や壁: 水分が多く、湿気がこもりやすいエリアです。

特に注意したいのが、リフォームで隠されているケースです。不自然に一部分だけ壁紙が新しかったり、ペンキが塗り直されていたりする場合は、その下にカビやシミを隠している可能性があります。壁紙が少し浮いている箇所があれば、軽く押してみて、下地の状態を確認するくらいの慎重さが必要です。

携帯電話の電波状況を必ずチェックする

生活のインフラである携帯電話の電波は、内見時に必ず確認すべき必須項目です。不動産会社の担当者に「電波は入りますよ」と言われたとしても、鵜呑みにしてはいけません。キャリアによって電波の強さは異なるため、必ずご自身のスマートフォンで実際に確認しましょう。

部屋の中央だけでなく、玄関、キッチン、トイレ、浴室、そして部屋の隅など、生活するであろうあらゆる場所でアンテナの立ち具合をチェックしてください。通話はもちろん、Webページの読み込みや動画の再生などを試してみて、通信速度に問題がないかも確認するとより確実です。在宅ワークを考えているなら、これは死活問題になります。

ドライエリア(空堀)の有無と状態を確認する

ドライエリアは、地下物件の採光、通風、そして非常時の避難経路として非常に重要な役割を果たします。その有無と状態をしっかり確認しましょう。

- 広さと深さ: 十分な光と風を取り込めるだけの広さがあるか。また、避難時に容易に出入りできるかを確認します。

- 清潔さ: 落ち葉やゴミが溜まっていないか。ゴミが放置されていると、害虫の発生源になったり、悪臭の原因になったりします。

- 排水設備: ドライエリアの底には必ず排水溝があります。この排水溝が土やゴミで詰まっていないかは必ず確認してください。ここが詰まっていると、大雨の際にドライエリアがプールのような状態になり、窓を破って室内に水が流れ込む直接の原因となります。

ハザードマップで浸水想定区域か確認する

これは、命と財産を守るために絶対に欠かせない手続きです。 内見の前後、あるいは内見中にスマートフォンで必ず確認しましょう。

国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」や、物件が所在する市区町村のウェブサイトで、住所を入力すれば誰でも簡単に確認できます。洪水ハザードマップを見て、物件の場所が「浸水想定区域」に指定されていないか、指定されている場合は想定される浸水の深さが何メートルになっているかを確認します。

参照:国土交通省 ハザードマップポータルサイト

浸水想定区域にある物件が即座にNGというわけではありませんが、リスクの高さを正確に認識した上で、建物の防水対策(止水板の設置など)がどのようになっているかを確認し、契約するかどうかを慎重に判断する必要があります。

過去の浸水被害の有無を管理会社に確認する

ハザードマップはあくまで予測ですが、実際に過去に浸水被害があったかどうかという事実は、より重要な情報です。不動産会社の担当者や建物の管理会社に、「この建物や周辺エリアで、過去に浸水被害はありましたか?」と直接質問しましょう。

宅地建物取引業法では、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地は、賃貸契約前の重要事項説明で説明することが義務付けられています。しかし、過去の具体的な被害履歴まで詳しく説明されるとは限りません。自ら積極的に質問し、事実を確認する姿勢が大切です。

防犯カメラやオートロックなどセキュリティ設備を確認する

人目につきにくいという地下物件の特性をカバーするため、セキュリティ設備の確認は入念に行いましょう。

- オートロック、モニター付きインターホン: 不審者の侵入を未然に防ぐ基本的な設備です。

- 防犯カメラ: エントランスだけでなく、廊下やエレベーター内、駐輪場、そして特にドライエリア周辺や建物の死角になる場所に設置されているかを確認します。ダミーではなく、実際に稼働しているかも重要です。

- 窓の防犯対策: ドライエリアに面した窓に、頑丈な面格子やシャッターが設置されているか。二重ロックになっているかなども確認ポイントです。

避難経路を確認する

万が一の火災や浸水時に、安全に避難できる経路が確保されているかを確認することは極めて重要です。

- 避難経路はどこか: 玄関の階段以外に、ドライエリアから地上へ脱出できるか。避難はしごなどが設置されているかを確認します。

- 経路は確保されているか: 避難経路となる階段や廊下に、障害物となるような私物が置かれていないか。

- 複数の経路があるか: 一つの経路が使えなくなった場合に備え、別の避難経路があるかどうかも確認しておくと、より安心です。

コンセントの位置と数を確認する

地下物件では、除湿機やサーキュレーター、空気清浄機、間接照明、Wi-Fi中継器など、地上階の物件以上に電化製品を使用する機会が多くなります。

「除湿機をここに置きたい」「サーキュレーターでこの方角に風を送りたい」といった具体的な利用シーンを想定しながら、必要な場所に十分な数のコンセントがあるかを確認しましょう。コンセントが不足していると、延長コードだらけの見苦しい部屋になってしまったり、置きたい場所に家電が置けなかったりする可能性があります。

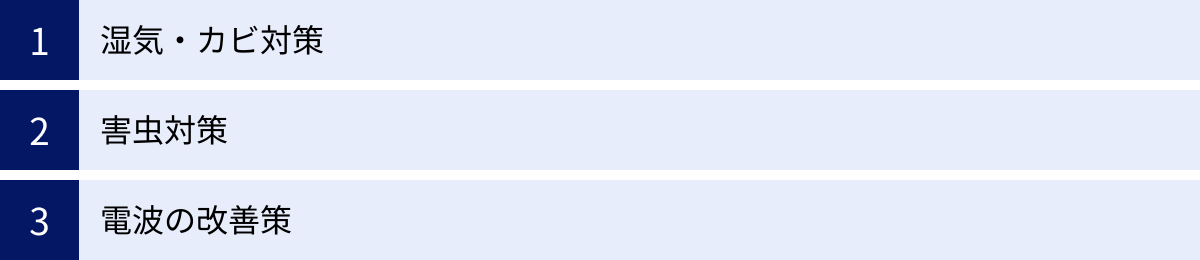

入居後にできる!地下物件で快適に暮らすための対策

地下物件を選んだら、そのデメリットと上手く付き合っていくための工夫が必要になります。入居後に少しの手間をかけるだけで、快適さは大きく向上します。ここでは、多くの人が直面する「湿気・カビ」「害虫」「電波」の3つの問題に対する具体的な対策を紹介します。

湿気・カビ対策

地下物件で最も重要なのが湿気とカビの対策です。これを怠ると、健康や財産に影響が及ぶため、継続的な取り組みが不可欠です。

除湿機やサーキュレーターを活用する

24時間換気システムだけでは不十分な場合が多いため、除湿機とサーキュレーターの導入は必須と考えましょう。

- 除湿機: 特に湿気がこもりやすい梅雨の時期や夏場は、24時間稼働させるのが理想です。タンクの水を捨てる手間が省ける、連続排水機能付きのモデルがおすすめです。

- サーキュレーター: 部屋の空気を強制的に循環させることで、湿気が一箇所に溜まるのを防ぎます。エアコンや除湿機と併用することで、効率よく部屋全体の湿度を下げることができます。クローゼットや部屋の隅に向けて風を送るのが効果的です。

これらの家電を導入するための初期費用と、稼働させるための電気代は、地下物件に住む上での必要経費と捉えましょう。

換気をこまめに行う

機械換気に加え、自然換気も重要です。

- 窓開け: 半地下物件で窓がある場合は、天気の良い日には積極的に窓を開けて、外の乾いた空気を取り込みましょう。対角線上の窓を2ヶ所開けると、空気の通り道ができて効率的です。

- 換気扇の活用: 料理をする時や入浴後はもちろん、それ以外の時間でも、キッチンや浴室の換気扇を回しておくのが効果的です。室内の湿った空気を強制的に排出してくれます。24時間換気システムは、絶対に止めないようにしましょう。

結露はすぐに拭き取る

特に冬場に発生しやすい結露は、カビの直接的な原因になります。窓やサッシ、壁に水滴がついているのを見つけたら、放置せずに乾いた布ですぐに拭き取る習慣をつけましょう。吸水性の高いマイクロファイバークロスなどが便利です。窓に貼るタイプの結露防止シートや、サッシに溜まった水を吸い取るテープなどのグッズを活用するのも良い方法です。

クローゼットや押し入れにも湿気対策をする

空気の動きが全くないクローゼットや押し入れは、カビの温床になりやすい危険な場所です。

- 除湿剤: 置き型や吊り下げ型の除湿剤を必ず設置し、定期的に交換しましょう。

- すのこ: 床や壁にすのこを置くことで、収納物との間に空気の層ができ、通気性が改善されます。

- 詰め込みすぎない: 衣類や布団をぎゅうぎゅうに詰め込むと、空気の通り道がなくなり湿気がこもります。8割程度の収納を心がけましょう。

- 扉を少し開ける: 在宅中など、可能であればクローゼットの扉を少し開けておき、サーキュレーターの風を当てて空気を循環させるのも非常に効果的です。

害虫対策

地面に近い地下物件では、害虫の侵入リスクに備えることが大切です。

侵入経路になりそうな隙間を塞ぐ

害虫は、ほんのわずかな隙間からでも侵入してきます。入居後、部屋の中を点検し、怪しい隙間は徹底的に塞ぎましょう。

- 配管周りの隙間: キッチンや洗面台の下、エアコンの配管が壁を貫通している部分などに隙間があれば、ホームセンターで売っている「すきまパテ」で埋めます。

- サッシの隙間: 窓やドアの隙間には「すきまテープ」を貼ると、小さな虫の侵入を防ぐ効果があります。

- 換気口や通気口: 目の粗いフィルターが付いている場合は、より目の細かいフィルターに交換するか、上から網戸用のネットなどを貼るのも有効です。

排水溝を清潔に保つ

キッチンや浴室、洗面台の排水溝は、ゴキブリやチョウバエの侵入経路・発生源となりやすい場所です。

- こまめな掃除: 髪の毛や食べカスなどの汚れを溜めないよう、定期的に掃除しましょう。

- パイプクリーナーの使用: 定期的にパイプクリーナーを流し、配管内部の汚れやぬめりを取り除くことで、害虫が寄り付きにくい環境を作ります。

- 使用しない時はフタをする: 長期間留守にする際や、夜間など、使わない排水溝にはフタをしておくと、物理的に侵入を防げます。

電波の改善策

内見で電波状況を確認した上で入居しても、やはり不安定さを感じることはあります。その場合の改善策を知っておきましょう。

Wi-Fi中継器を設置する

光回線などの固定インターネット回線を契約している場合、Wi-Fiルーターだけでは部屋の隅々まで電波が届かないことがあります。その場合は、Wi-Fi中継器を設置することで、電波の弱いエリアをカバーできます。ルーターと電波の弱い場所の中間地点に設置するのが効果的です。より安定した通信環境を求めるなら、複数の機器で網目状のネットワークを構築する「メッシュWi-Fi」の導入もおすすめです。

通信会社の電波改善サービスを利用する

契約している携帯電話会社の電波が弱い場合、各社が提供している電波改善サービスを利用できる可能性があります。

これは、ユーザーからの申告に基づき、通信会社が無料で電波状況の調査を行い、必要に応じて「フェムトセル」と呼ばれる小型の室内用基地局を設置してくれるサービスです。フェムトセルを設置すると、自宅の固定インターネット回線を利用して、室内に強力な携帯電話の電波環境を構築できます。

サービスの内容や提供条件は各キャリアによって異なるため、「ドコモ 電波改善」「au 電波サポート」「ソフトバンク 電波改善」などのキーワードで検索し、公式サイトで詳細を確認してみましょう。

地下物件はどんな人におすすめ?

これまで見てきたように、地下物件には明確なメリットとデメリットが存在します。したがって、すべての人におすすめできるわけではなく、その人のライフスタイルや価値観によって、向き不向きがはっきりと分かれます。ここでは、どのような人が地下物件に向いていて、どのような人には向いていないのかを整理してみましょう。

地下物件が向いている人の特徴

地下物件のデメリットを理解し、それを上回るメリットを感じられる人、または対策を講じることを厭わない人にとっては、地下物件は非常に魅力的な選択肢となります。

| 向いている人の特徴 | 理由 |

|---|---|

| 家賃を抑えて好立地に住みたい人 | デメリットが家賃に反映されているため、駅近や都心部といった好条件のエリアに、予算内で住める可能性が高まります。コストパフォーマンスを最優先する合理的な人に向いています。 |

| 在宅ワーカーやクリエイター | 外部の騒音や視線が遮断された非常に静かな環境は、仕事や創作活動への集中力を高めます。生産性を重視する人に最適です。 |

| 音に敏感な人、または音を出す趣味がある人 | 高い防音性により、外部の騒音に悩まされることが少なく、また自分の生活音(楽器演奏、オーディオなど)で周囲に迷惑をかける心配も軽減されます。 |

| 日中ほとんど家にいない人 | 平日は仕事で外出しており、家にいるのは夜間や早朝が中心というライフスタイルの人であれば、日当たりの悪さという最大のデメリットの影響を受けにくくなります。 |

| ミニマリスト、シンプルな暮らしをしたい人 | 湿気対策のために物を増やしすぎない、こまめに掃除をするといった工夫が自然と身につきます。管理しやすい、すっきりとした暮らしを求める人には合っているかもしれません。 |

| 「隠れ家」のような空間が好きな人 | 秘密基地やシェルターのような、外界から隔絶された独特の雰囲気をポジティブに捉え、楽しめる人。個性的でプライベートな空間を愛する人に向いています。 |

| マメな性格で、対策を継続できる人 | 除湿や換気、掃除といった日々のメンテナンスを面倒がらずに実行できる人。物件のコンディションを良好に保つ努力ができることが、快適に暮らすための前提条件です。 |

地下物件が向いていない人の特徴

一方で、地下物件のデメリットが、生活の質を著しく下げてしまう可能性がある人もいます。以下のような特徴に当てはまる場合は、慎重に検討するか、避けるのが賢明です。

| 向いていない人の特徴 | 理由 |

|---|---|

| 日当たりや開放感を最も重視する人 | 太陽の光を浴びることや、窓からの景色を眺めることに幸せを感じる人にとって、地下の閉塞感は大きな精神的ストレスになる可能性があります。 |

| 湿気やカビにアレルギーがある人 | 気管支喘息やアトピー性皮膚炎などの持病がある場合、地下の多湿な環境は症状を悪化させるリスクが非常に高いです。健康を最優先に考えるべきです。 |

| 害虫が極端に苦手な人 | どれだけ対策をしても、地上階よりは害虫に遭遇する可能性が高いです。虫を見るだけでパニックになってしまうような人には、精神衛生上おすすめできません。 |

| ズボラな人、こまめな手入れが苦手な人 | 湿気対策や掃除を怠ると、あっという間にカビだらけの不快な空間になってしまいます。日々のメンテナンスを継続する自信がない人には向きません。 |

| 小さな子どもがいる家庭 | 湿気やカビによる健康への影響、災害時の避難リスク、日光浴の機会が減ることなどを考えると、子育て世代には推奨しにくい環境といえます。 |

| 在宅時間が長く、気分転換をしたい人 | 一日中家で過ごす場合、外の天気がわからない、景色が変わらない環境では気分が滅入りやすくなります。自宅でリフレッシュしたい人には不向きです。 |

| 災害リスクに強い不安を感じる人 | ハザードマップで問題がなくても、大雨のたびに「浸水しないだろうか」と心配になってしまうような人は、安心して暮らすことができません。精神的な平穏を優先すべきです。 |

このように、自分の性格、ライフスタイル、健康状態、そして何を大切にしたいかという価値観を照らし合わせることが、地下物件選びで成功するための鍵となります。

まとめ:特徴を理解して自分に合った地下物件を選ぼう

この記事では、地下物件の定義からメリット・デメリット、家賃相場、選び方のポイント、そして快適に暮らすための対策まで、幅広く解説してきました。

地下物件は、「家賃が安い」「静か」「夏涼しい」といった魅力的なメリットがある一方で、「湿気・カビ」「日当たりが悪い」「浸水リスク」といった無視できないデメリットを併せ持つ、非常に特徴的な住居です。

重要なのは、これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、自分自身のライフスタイルや価値観と照らし合わせることです。

- 家賃の安さを最優先し、好立地に住みたい人

- 音の問題から解放され、静かな環境で集中したい人

- デメリットを理解した上で、対策を講じる努力を惜しまない人

このような方々にとって、地下物件は他の物件では得られない価値を提供する、素晴らしい選択肢となり得ます。

しかし、その一方で、「家賃が安いから」という理由だけで安易に飛びつくのは非常に危険です。特に、浸水リスクの確認(ハザードマップ、過去の被害履歴)と、内見時の徹底的なチェック(換気設備、カビの痕跡、電波状況)は、後悔しないために絶対に欠かせないプロセスです。

最終的に、地下物件は「デメリットを正しく理解し、それを受け入れ、適切な対策を継続できる人」のための物件といえるでしょう。この記事で得た知識を活用し、物件の特性を深く理解した上で、あなたにとって本当に価値のある一室を見つけ出してください。慎重な物件選びが、ユニークで快適な「地下ライフ」への第一歩となるはずです。