商業ビル開発は、都市の景観を創出し、人々の流れを生み出すダイナミックな事業です。単に建物を建設するだけでなく、地域の活性化に貢献し、長期的に安定した収益をもたらす可能性を秘めています。しかし、その規模の大きさから、事業計画の策定から開業、運営に至るまで、多岐にわたる専門知識と緻密な戦略が求められます。

成功すれば大きなリターンが期待できる一方で、多額の初期投資や景気変動のリスクも伴うため、事業への深い理解が不可欠です。この記事では、商業ビル開発の基礎知識から、具体的な事業計画の立て方、成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。これから商業ビル開発を検討している土地所有者の方や、不動産投資の一環として関心のある方にとって、事業全体の流れと要点を掴むための一助となれば幸いです。

目次

商業ビル開発とは

商業ビル開発とは、不特定多数の人が利用する商業活動を目的とした建物を企画・建設し、運営する一連の事業を指します。具体的には、テナントとして入居する小売店、飲食店、サービス業、オフィスなどから賃料を得ることで収益を上げる不動産事業の一種です。

この事業の最大の特徴は、単なる「建物を建てる」という行為に留まらない点にあります。周辺の環境や人々の動線を分析し、どのような施設が求められているかを的確に捉え、地域の新たなランドマークやコミュニティの核となる空間を創造する「街づくり」の側面を色濃く持っています。成功した商業ビルは、新たな人の流れを生み出し、周辺エリアの地価や魅力を高めるなど、地域経済全体に好影響を与える力を持っています。

事業の目的は多岐にわたりますが、主には以下の3つが挙げられます。

- 収益の確保: テナントからの賃料収入を主たる収益源とし、長期的に安定したキャッシュフローを生み出す。

- 土地の有効活用: 所有する土地のポテンシャルを最大限に引き出し、資産価値の向上を図る。

- 地域社会への貢献: 魅力的な商業空間を提供することで、地域の利便性や賑わいを創出し、社会に貢献する。

これらの目的を達成するためには、市場調査、事業計画、設計・施工、テナント誘致(リーシング)、そして開業後の運営管理(プロパティマネジメント)といった、非常に多くのフェーズを計画的かつ戦略的に進めていく必要があります。

マンション経営との違い

商業ビル開発としばしば比較される不動産事業に、マンション経営があります。どちらも不動産から収益を得るという点では共通していますが、その性質は大きく異なります。両者の違いを理解することは、商業ビル開発の特性をより深く把握するために重要です。

| 比較項目 | 商業ビル開発 | マンション経営 |

|---|---|---|

| 目的 | 商業活動のためのスペース提供 | 居住のためのスペース提供 |

| 主な利用者(顧客) | 企業(テナント)、不特定多数の消費者 | 個人、ファミリー |

| 収益源 | テナント賃料(固定+売上歩合)、共益費、広告料など | 入居者からの家賃、共益費 |

| 収益の安定性 | 景気変動やテナントの業績に左右されやすい | 景気の影響は比較的小さいが、空室リスクは常に存在する |

| 契約期間 | 長期(数年〜10年以上)が一般的 | 比較的短期(2年更新など)が一般的 |

| 運営管理の複雑さ | 非常に複雑(販促活動、設備管理、テナント対応など) | 比較的シンプル(入居者募集、建物維持管理など) |

| 初期投資 | 高額になりやすい | 商業ビルに比べれば低額から可能 |

| リスク | テナントの倒産・撤退、景気後退による売上減 | 空室、家賃滞納、入居者トラブル |

最大の違いは、収益構造とリスクの性質にあります。マンション経営の収益は、入居者から支払われる固定の家賃が基本です。景気が多少悪化しても、人々は住む場所を必要とするため、家賃収入は比較的安定していると言えます。一方、商業ビルのテナントは事業を営む法人であり、その売上は景気動向や消費者のマインドに大きく左右されます。特に、売上の一部を賃料として徴収する「売上歩合賃料」方式を採用している場合、テナントの売上が落ち込めば、ビルの収益も直接的な影響を受けます。

また、運営管理の面でも大きな差があります。マンション経営の管理は、入居者の募集やクレーム対応、建物の清掃や修繕が中心です。対して商業ビルでは、これらに加えて「集客のための販売促進活動」「テナント会の運営」「共用部空間の演出」「大規模な設備の維持管理」など、より専門的で複雑なマネジメントが求められます。テナントの入れ替え時には、次のテナントを誘致するためのリーシング活動も発生し、専門的なノウハウが必要となります。

このように、商業ビル開発はマンション経営に比べて事業規模が大きく、運営も複雑で、景気変動のリスクも受けやすいという特徴があります。しかし、その分、成功した際の収益性は非常に高く、土地の価値を飛躍的に高めるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。次の章では、こうした商業ビルにはどのような種類があるのかを具体的に見ていきます。

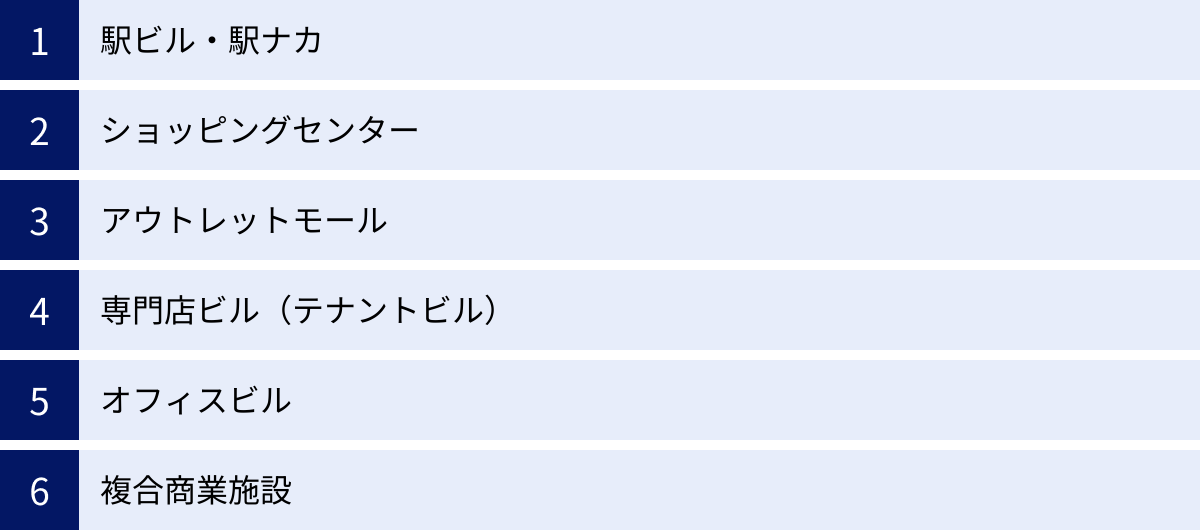

商業ビルの主な種類

一口に商業ビルと言っても、その立地や規模、コンセプトによって様々な種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、開発を検討している土地の特性やターゲット顧客に最も適した形態を選択することが、事業成功の第一歩となります。ここでは、代表的な商業ビルの種類とその特徴を解説します。

駅ビル・駅ナカ

駅ビル・駅ナカは、鉄道駅の駅舎と一体化、あるいは隣接して建設される商業施設です。最大の強みは、鉄道利用者をそのまま顧客として取り込める圧倒的な集客力にあります。通勤・通学や乗り換えで駅を利用する人々が日常的に立ち寄るため、天候に左右されにくく、安定した売上が期待できます。

- ターゲット顧客: 通勤・通学客、旅行者、駅周辺の住民など、非常に幅広い層をターゲットとします。特に平日は、移動の合間に短時間で買い物を済ませたいというニーズが強いのが特徴です。

- 立地: 駅直結という最高の立地条件です。

- 主なテナント: 食料品(デパ地下のような形態)、惣菜、スイーツ、雑貨、書店、カフェ、レストランなどが中心です。近年では、アパレルやコスメ、クリニックなど、より多様な業種のテナントが入居する傾向にあります。

- 特徴: 利便性を最大限に活かし、「ついで買い」や「目的買い」の両方の需要に応える品揃えと店舗構成が求められます。施設の構造上、フロア面積が限られることも多く、効率的な店舗配置や動線計画が重要となります。開発は主に鉄道会社グループのデベロッパーが手掛けることがほとんどです。

ショッピングセンター

ショッピングセンター(SC)は、キーテナントとなる大型店(百貨店や総合スーパーなど)と、多数の専門店が一つの建物に集積した複合商業施設です。広大な駐車場を備えた郊外型が一般的でしたが、近年では都市部の再開発に伴い、駅直結型の都市型SCも増えています。

- ターゲット顧客: 主にファミリー層やカップルなど、自動車で来場する広域の顧客をターゲットとします。休日に一日中滞在して、買い物や食事、エンターテイメントを楽しむといった消費スタイルを想定しています。

- 立地: 郊外の幹線道路沿いや、都市部のターミナル駅周辺などが主な立地です。

- 主なテナント: キーテナントとして総合スーパー(GMS)や百貨店、家電量販店などが入居し、その他にアパレル、雑貨、飲食店、シネマコンプレックス、アミューズメント施設などが集まります。

- 特徴: ワンストップショッピングの利便性が最大の魅力です。多様な店舗が集まることで、幅広い年齢層やニーズに対応できます。季節ごとのイベントやセール、ワークショップなどを開催し、単なる買い物の場に留まらない「コト消費」の拠点としての役割も強まっています。開発には広大な土地と大規模な投資が必要となります。

アウトレットモール

アウトレットモールは、有名ブランドの在庫品やシーズンオフ商品(アウトレット品)を、定価よりも安価で販売する店舗を集めた商業施設です。非日常的な空間演出が施され、買い物自体をレジャーとして楽しむことを目的とした施設です。

- ターゲット顧客: ブランド志向が強く、お得に買い物をしたいと考えている層。カップルや友人グループ、ファミリーなど、レジャー目的の来客が中心です。

- 立地: 土地を確保しやすいため、都市部から離れた郊外や観光地に立地することが多いです。高速道路のインターチェンジ近くなど、広域からのアクセスが良い場所が選ばれます。

- 主なテナント: 国内外のファッションブランド、スポーツブランド、高級ブランド、生活雑貨ブランドなどのアウトレットストアが中心です。レストランやカフェ、フードコートも充実しています。

- 特徴: リゾート地のような開放的で洗練された空間デザインが特徴です。「宝探し」のような購買体験を提供することで、顧客の満足度を高めます。集客は休日に集中する傾向があり、インバウンド(訪日外国人)観光客の重要な訪問先にもなっています。

専門店ビル(テナントビル)

専門店ビルは、特定のテーマやジャンルに特化した専門店を集めた商業ビルで、一般的に「テナントビル」とも呼ばれます。例えば、ファッションビル、ホビー系のビル、飲食専門のビルなどがあります。

- ターゲット顧客: 特定の趣味や嗜好を持つ、目的意識の明確な顧客層です。例えば、最新のファッションを求める若者、アニメやゲームのファン、グルメな人々などが挙げられます。

- 立地: ターゲット層が集まりやすい都心部の繁華街や、特定のカルチャーが根付いたエリアに立地します。

- 主なテナント: ビルのコンセプトに沿った専門店で構成されます。例えば、ファッションビルであれば、複数のアパレルブランドやセレクトショップが入居します。

- 特徴: コンセプトの明確さが成功の鍵を握ります。ターゲット顧客の心に響く、専門性の高いテナント構成(テナントミックス)が不可欠です。ビルの規模は比較的小規模なものから大規模なものまで様々ですが、大規模なSCに比べてニッチな市場を狙う戦略が有効です。

オフィスビル

オフィスビルは、その名の通り、企業の事務所(オフィス)として利用されることを主目的としたビルです。厳密には商業施設と区別されることもありますが、低層階に飲食店やクリニック、コンビニエンスストアなどの商業テナントを併設することが一般的であるため、広義の商業ビル開発に含まれるケースも多いです。

- ターゲット顧客: テナントとなる企業(法人)です。

- 立地: ビジネスの中心地である都心部や、交通の便が良いターミナル駅周辺に集中します。

- 主なテナント: 様々な業種の企業が入居します。低層階には、ビル内で働くワーカーや周辺住民をターゲットとした店舗が入ることが多いです。

- 特徴: 設備のグレードやセキュリティ、耐震性、環境性能(BCP対応、省エネなど)がテナント企業から重視されます。近年では、働き方の多様化に対応し、シェアオフィスやコワーキングスペース、リフレッシュスペースなどを備えた高付加価値型のオフィスビルが増えています。

複合商業施設

複合商業施設は、これまで紹介した商業、オフィス、ホテル、住宅、文化施設(劇場や美術館など)といった複数の異なる用途を、一つの開発エリア内に組み合わせた大規模な施設です。

- ターゲット顧客: 施設内のワーカー、居住者、来街者など、極めて多様な層をターゲットとします。

- 立地: 都市の再開発プロジェクトとして、都心部の一等地で開発されることがほとんどです。

- 主なテナント: 各用途に応じた多種多様なテナントで構成されます。

- 特徴: 「職・住・遊」が融合した「コンパクトシティ」を形成し、エリア全体の魅力を劇的に向上させます。各機能が相互に作用し合うことで、平休日、昼夜を問わず賑わいを創出できるのが最大の強みです。開発には莫大な資金と、高度な都市計画のノウハウが必要とされ、大手デベロッパーが主体となって手掛ける事業の代表格と言えます。

これらの種類を理解した上で、次は商業ビル開発がもたらす具体的なメリットについて掘り下げていきます。

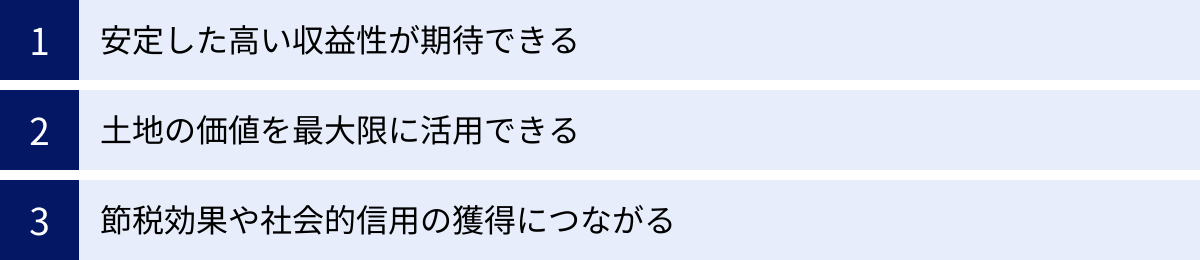

商業ビル開発の3つのメリット

商業ビル開発は多額の投資と労力を要する事業ですが、成功した際にはそれを上回る大きなメリットが期待できます。ここでは、主な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 安定した高い収益性が期待できる

商業ビル開発の最も大きな魅力は、マンション経営など他の不動産投資と比較して、高い収益性が期待できる点にあります。この高い収益性は、いくつかの要因によって支えられています。

第一に、テナントとの契約形態が挙げられます。商業ビルのテナントは法人であり、契約は数年から10年以上の長期にわたることが一般的です。これにより、一度優良なテナントが入居すれば、長期間にわたって安定した賃料収入が見込めます。マンション経営のように、2年ごとの更新や入居者の頻繁な入れ替わりに悩まされるリスクが比較的低いと言えます。

第二に、収益源の多様性です。主な収益はテナントからの賃料ですが、その内訳は様々です。

- 固定賃料: 毎月定額の賃料。安定した収益の基盤となります。

- 売上歩合賃料: テナントの売上に応じて賃料が変動する仕組み。施設の魅力が高まり、テナントの売上が伸びれば、オーナーの収益も増加するという、アップサイド(収益の上振れ)を狙えるのが大きな特徴です。

- 共益費: 共用部分の維持管理(清掃、警備、光熱費など)に充てる費用。

- その他の収入: ビルの壁面や屋上に設置する看板の広告料、駐車場の利用料、イベントスペースの貸出料など、賃料以外の付帯収入も期待できます。

第三に、単位面積あたりの収益性の高さです。一般的に、商業地の地価は住宅地よりも高く、それに伴い賃料単価も高く設定できます。特に一等地にある商業ビルでは、坪あたりの賃料は住居系の比ではなく、高い収益効率を実現できます。

もちろん、これはあくまで事業が順調に進んだ場合の話です。しかし、適切な立地選定と魅力的な施設づくり、そして優良なテナントの誘致に成功すれば、商業ビルは長期にわたり安定したキャッシュフローを生み出す、非常にパワフルな収益資産となり得ます。

② 土地の価値を最大限に活用できる

所有している土地のポテンシャルを最大限に引き出せることも、商業ビル開発の大きなメリットです。

多くの都市計画では、土地ごとに「用途地域」が定められており、建築できる建物の種類や規模(建ぺい率、容積率)に制限があります。商業地域に指定されている土地は、住居系の地域に比べて容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)が格段に高く設定されています。これは、土地をより高度に利用することを促すためです。

例えば、駐車場や古い低層の建物が建っているだけの土地があったとします。この土地に、容積率を最大限に活用した高層の商業ビルを建設することで、土地から生み出される価値は何十倍にも跳ね上がる可能性があります。単に土地を所有しているだけ、あるいは低度な利用に留まっている状態に比べ、商業ビルを建設するという「付加価値」を付けることで、土地そのものの資産価値を劇的に向上させられるのです。

さらに、建設される商業ビルが魅力的で、多くの人々を惹きつけるランドマークのような存在になれば、その影響はビル単体にとどまりません。周辺エリアに新たな人の流れを生み出し、地域全体の活性化に貢献することで、結果的に周辺の地価をも押し上げる効果が期待できます。これは、単なる収益事業を超えた、社会的な意義を持つ資産形成と言えるでしょう。

③ 節税効果や社会的信用の獲得につながる

商業ビル開発は、税務上のメリットや社会的な信用の向上といった副次的な効果ももたらします。

まず、節税効果です。特に相続税対策として有効な場合があります。現金や有価証券を相続する場合、その時価がそのまま課税対象となります。しかし、不動産の場合、相続税評価額は時価よりも低く評価されるのが一般的です。さらに、その不動産を事業用(商業ビルなど)として貸し付けている場合、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる可能性があり、土地の評価額を大幅に圧縮できることがあります。これにより、相続税の負担を大きく軽減できるケースがあります。

また、法人税や所得税においても、建物の減価償却費を経費として計上できます。減価償却費は、実際の現金の支出を伴わない経費であるため、帳簿上の利益を圧縮し、納税額を抑えつつ、手元のキャッシュフローを改善する効果が期待できます。

次に、社会的信用の獲得です。数億円から数十億円、場合によってはそれ以上にもなる商業ビル開発という大規模なプロジェクトを成し遂げることは、事業主や企業の大きな実績となります。金融機関は、このような大規模事業を完遂できる企画力や資金調達能力、経営手腕を高く評価します。これにより、企業の信用力は格段に向上し、将来のさらなる事業展開において、より有利な条件で融資を受けられる可能性が高まります。

さらに、地域を代表するような商業ビルを所有・運営することは、地域社会における名声やステータスにも繋がります。これらのメリットを享受できる一方で、当然ながらデメリットやリスクも存在します。次の章では、その点について詳しく見ていきましょう。

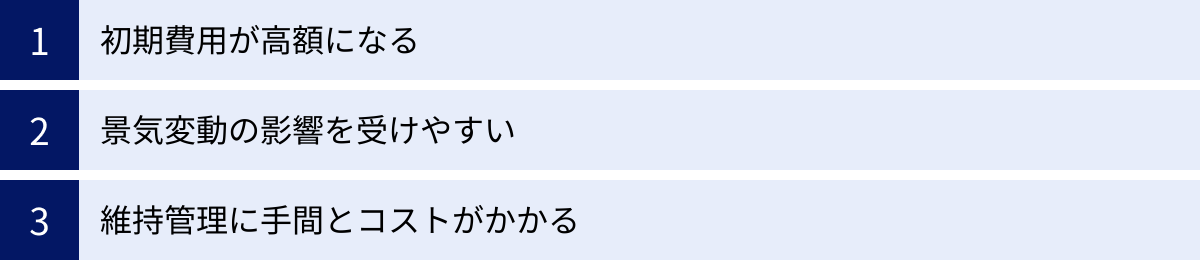

商業ビル開発の3つのデメリット・リスク

大きなリターンが期待できる商業ビル開発ですが、その裏側には相応のデメリットやリスクが存在します。これらを事前に正しく認識し、対策を講じておくことが、事業を成功に導く上で極めて重要です。

① 初期費用が高額になる

商業ビル開発における最大のハードルは、事業開始にあたって必要となる初期費用が非常に高額であることです。マンション経営や小規模なアパート経営とは比較にならないほどの資金が必要となります。

主な初期費用の内訳は以下の通りです。

- 土地取得費: すでに土地を所有している場合は不要ですが、新たに取得する場合は最も大きなコストとなります。特に商業ビルに適した一等地は、地価も高額です。

- 建築工事費: 建物の構造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)、規模、デザイン、設備のグレードによって大きく変動します。特に商業施設には、エレベーターやエスカレーター、大規模な空調設備、防災設備など、特殊で高価な設備が多数必要となります。

- 設計・監理料: 建築費の10%〜15%程度が目安とされ、これも大きな費用です。

- 各種申請・登記費用: 建築確認申請や開発許可申請、不動産登記など、法的手続きに伴う費用。

- その他: テナント募集のための広告宣伝費、開業準備費用、当面の運転資金、そして不測の事態に備えるための予備費なども見込んでおく必要があります。

これらの費用を合計すると、小規模なビルでも数億円、大規模な施設になれば数百億円から数千億円に達することも珍しくありません。自己資金だけで賄うことは困難な場合が多く、金融機関からの大規模な融資が不可欠となります。そのため、金融機関を納得させられるだけの、精緻で実現可能性の高い事業計画書の作成が極めて重要になります。

② 景気変動の影響を受けやすい

商業ビルの収益は、テナントの売上に大きく依存するため、マンション経営などに比べて景気の波に左右されやすいという大きなリスクを抱えています。

景気が後退し、人々の消費マインドが冷え込むと、真っ先に影響を受けるのが小売業や飲食業です。テナントの売上が減少すれば、売上歩合賃料を採用している場合はビルの収益も直接的に減少します。さらに状況が悪化すれば、テナントから賃料の減額交渉を求められたり、家賃の支払いが滞納したりするリスクも高まります。

最悪のシナリオは、テナントの業績不振による倒産や撤退です。特に、施設の集客を支えていたキーテナントが撤退するような事態になれば、ビル全体の魅力が低下し、他のテナントの売上にも悪影響を及ぼし、さらなる撤退を招くという負のスパイラルに陥る危険性があります。空き区画(空床)が発生すると、賃料収入が途絶えるだけでなく、次のテナントを見つけるためのリーシング費用や、内装工事期間中の賃料免除(フリーレント)など、追加のコストが発生します。

また、近年のコロナ禍のように、予期せぬ社会情勢の変化も大きなリスク要因です。外出自粛やインバウンド需要の消滅は、多くの商業施設に深刻な打撃を与えました。同時に、Eコマース(EC)への消費シフトが加速したことも無視できません。リアルな店舗を持つ商業ビルは、オンラインでは得られない体験価値を提供できなければ、その存在意義が問われる時代になっています。このように、商業ビル経営は常に外部環境の変化に適応していく必要があります。

③ 維持管理に手間とコストがかかる

ビルは建てて終わりではなく、その価値を維持し、利用者に安全で快適な環境を提供し続けるために、継続的な維持管理が不可欠です。そして、商業ビルの維持管理には、専門的な知識と多額のコストがかかります。

日常的な管理業務だけでも、以下のように多岐にわたります。

- 清掃業務: 共用部(廊下、トイレ、エントランスなど)の日常清掃、定期清掃。

- 警備業務: 施設内の巡回、防災センターでの監視、トラブル対応。

- 設備管理: 空調、電気、給排水、昇降機(エレベーター・エスカレーター)、消防設備などの定期的な法定点検、メンテナンス、修繕。これらの設備は複雑で、専門業者への委託が必須です。

- テナント対応: 各テナントからの要望やクレームへの対応、賃料の請求・回収業務。

これらの日常的な管理に加えて、長期的には大規模修繕が必要となります。外壁の補修や塗装、屋上の防水工事、主要な設備の更新など、10年〜15年周期で発生する大規模な工事には、数千万円から数億円単位の費用がかかります。この費用に備えるため、毎年の収益から計画的に修繕積立金として積み立てておく必要がありますが、これを怠ると、いざという時に資金が不足し、建物の劣化を食い止められなくなります。

これらの複雑で専門的な管理業務をビルオーナーがすべて直接行うのは現実的ではありません。そのため、多くの場合、プロパティマネジメント(PM)会社と呼ばれる専門のビル管理会社に運営を委託することになりますが、当然ながらその委託費用も継続的に発生します。

これらのデメリットやリスクは、商業ビル開発がハイリスク・ハイリターンな事業であることを示しています。だからこそ、事業の成功確率を高めるためには、最初の「土地選び」が極めて重要になります。

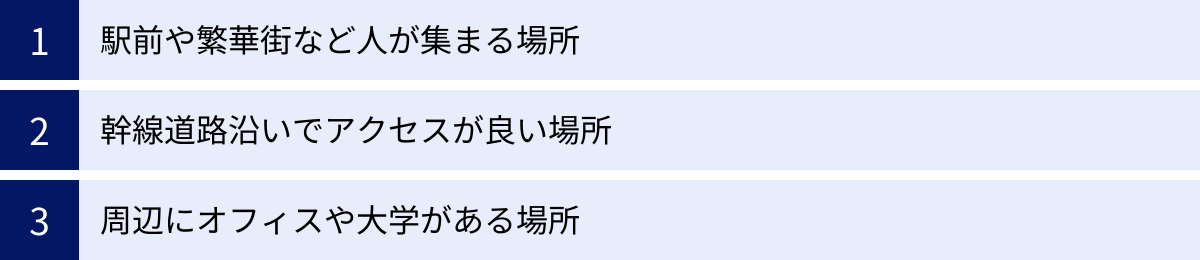

商業ビル開発に向いている土地の条件

商業ビル開発の成否は、その「立地」に大きく左右されると言っても過言ではありません。どのような土地が商業ビルの建設に適しているのでしょうか。ここでは、成功の可能性を高める土地の条件を3つのパターンに分けて解説します。

駅前や繁華街など人が集まる場所

商業ビル開発において、最も理想的とされるのが、駅前や繁華街といった、いわゆる「一等地」です。これらの場所は、交通の結節点であり、日常的に多くの人々が行き交うため、特別な宣伝をしなくても高い集客力が見込めます。

- 条件のポイント:

- 高い歩行者通行量: ビルの前をどれだけの人が通るかは、視認性と潜在的な顧客数に直結します。通行人の年齢層や属性(ビジネスパーソン、学生、観光客など)を分析することも重要です。

- 駅の乗降客数: ターミナル駅であればあるほど、広域からの集客が期待できます。駅からの距離やアクセスのしやすさ(地下道で直結しているか、雨に濡れずに行けるかなど)も重要な要素です。

- 周辺環境: 周辺にどのような店舗や施設があるかによって、街全体の魅力や集客力が変わります。競合となる施設だけでなく、相乗効果が期待できる施設(百貨店、シネコン、劇場など)の存在もプラスに働きます。

- 視認性: 大通りに面している、角地であるなど、多くの人の目に留まりやすい土地は、ビルの存在を認知してもらいやすく、広告塔としての価値も高まります。

このような土地は、不特定多数をターゲットとするファッションビルや、利便性を重視する駅ビル、飲食ビルなどに適しています。ただし、当然ながら地価は非常に高額であり、取得のハードルは高いと言えるでしょう。

幹線道路沿いでアクセスが良い場所

都市の中心部から少し離れた郊外でも、商業ビル開発に適した土地は存在します。それが、主要な幹線道路沿いで、自動車でのアクセスが容易な場所です。いわゆる「ロードサイド」と呼ばれる立地です。

- 条件のポイント:

- 十分な駐車スペースの確保: ロードサイドの施設は、顧客のほとんどが自動車で来場します。そのため、十分な台数を収容できる平置きまたは自走式の駐車場を確保できる広さの土地が必須条件です。

- 道路からのアクセス: 中央分離帯がなく、上下線どちらからもスムーズに入出庫できるか。交差点の角地なども有利です。

- 周辺道路の交通量: 前面道路の交通量は潜在的な顧客数を示しますが、一方で渋滞が頻発する場所は敬遠される可能性もあります。

- 公共交通機関との連携: 最寄り駅やバス停からの距離も、自動車を持たない顧客を取り込む上で重要になります。

このタイプの土地は、ショッピングセンターや、家電量販店、ホームセンター、ファミリーレストランといった、大型の店舗に適しています。広大な土地が必要となるため、郊外に多く見られます。商圏が広域に及ぶため、周辺地域の人口や所得水準などを詳細に分析することが重要です。

周辺にオフィスや大学がある場所

特定の顧客層が集中しているエリアも、商業ビル開発の有望な候補地となります。ビジネス街や官公庁街、大学のキャンパス周辺などがこれにあたります。

- 条件のポイント:

- 明確なターゲット層の存在: 平日の昼間にはオフィスワーカー、夕方以降や休日には学生といったように、 predictable(予測可能)な需要が見込めます。

- ターゲットに特化したテナント構成: オフィスワーカー向けのランチを提供する飲食店やカフェ、コンビニエンスストア、クリニック。学生向けの安価な飲食店、書店、カラオケボックスなど、ターゲットのニーズに合わせたテナントを誘致することで、安定した収益が期待できます。

- 昼間人口と夜間人口: そのエリアで働く人や学ぶ人(昼間人口)と、住んでいる人(夜間人口)のバランスを考慮することが重要です。昼間人口に偏っているエリアでは、平日の昼間は賑わうものの、夜間や休日は閑散としてしまう可能性があります。

- 将来性: 周辺で大規模なオフィスビルの建設計画や、大学の学部新設・移転計画などがないか、将来的な人口動態の変化を予測することも大切です。

これらの土地は、比較的小規模なテナントビルや、オフィスビルの低層階部分の開発に適しています。ターゲットが明確であるため、コンセプトを絞り込みやすく、効率的な事業運営が可能です。

これらの条件を満たす土地を見つけることができたら、次はいよいよ事業の根幹となる「事業計画」の策定に進みます。

商業ビル開発の事業計画で決めるべきこと

商業ビル開発という壮大なプロジェクトを成功に導くためには、羅針盤となる精緻な「事業計画」が不可欠です。事業計画は、単なる願望や思いつきをまとめたものではなく、客観的なデータと論理に基づいた、実現可能なシナリオでなければなりません。ここでは、事業計画において特に重要となる3つの要素について解説します。

事業コンセプトの策定

事業計画の出発点であり、全ての判断の拠り所となるのが「事業コンセプト」です。コンセプトが曖昧なままでは、建物のデザイン、テナントの選定、プロモーション戦略など、あらゆる場面で判断がブレてしまい、結果として誰にも響かない、特徴のない施設になってしまいます。

事業コンセプトを策定するとは、「その商業ビルを通じて、誰に(ターゲット)、何を(提供価値)、どのように(手法・雰囲気)届けるのか」を定義する作業です。

- ターゲット(Who): どのような顧客層に来てほしいのかを具体的に描きます。「20代女性」といった大雑把な括りではなく、「都心で働く20代後半の女性で、ファッション感度が高く、仕事帰りに友人との食事や自分へのご褒美ショッピングを楽しむ」といったように、ライフスタイルや価値観まで踏み込んだペルソナを設定します。

- 提供価値(What): ターゲットに対して、どのような価値を提供するのかを明確にします。それは「最新のトレンド商品」かもしれませんし、「リラックスできる上質な空間」「家族で一日中楽しめるエンターテイメント」かもしれません。競合となる施設にはない、独自の提供価値は何かを突き詰めることが、差別化の鍵となります。

- 手法・雰囲気(How): 設定した提供価値を、どのような方法で実現するのかを考えます。建物のデザイン(モダン、クラシック、ナチュラルなど)、テナントの構成(テナントミックス)、接客サービスのスタイル、空間演出(音楽、香り、照明など)といった要素がこれにあたります。

例えば、「平日のランチ需要が見込めるオフィス街」という立地であれば、「忙しいワーカーに、短時間で質の高い食と安らぎを提供するオアシス」といったコンセプトが考えられます。このコンセプトに基づけば、テナントは「クイックに提供できるが本格的なレストラン」や「一人でも落ち着けるカフェ」、デザインは「機能的で洗練された内装」といった具体的な方向性が自ずと定まってきます。明確なコンセプトこそが、プロジェクトに関わる全ての関係者(設計者、施工者、テナント、運営者)の意思を統一し、一貫性のある魅力的な施設を創り上げるための原動力となります。

事業収支計画の策定

練り上げたコンセプトを、現実の事業として成立させるために不可欠なのが「事業収支計画」です。これは、事業全体の収入と支出を予測し、採算が取れるかどうかを数字で検証するプロセスです。金融機関から融資を受ける際にも、この計画の精度と実現可能性が厳しく問われます。

開発にかかる費用の種類

まずは、ビルが完成し、開業するまでにかかる全ての費用(イニシャルコスト)を正確に洗い出す必要があります。

| 費用の大項目 | 主な内訳 |

|---|---|

| 土地関連費用 | 土地取得費、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税 |

| 建設関連費用 | 調査・測量費、設計・監理料、建築工事費、別途工事費(テナント内装など) |

| 申請・税金関連 | 建築確認申請手数料、開発許可申請手数料、登記費用 |

| 開業準備費用 | テナント募集費(リーシング費用)、広告宣伝費、開業イベント費用 |

| 資金調達費用 | 融資手数料、保証料、利息(建設期間中) |

| その他 | コンサルティング費用、弁護士・税理士費用、予備費 |

これらの費用を漏れなく、かつ精度高く見積もることが重要です。特に建築工事費は全体の大部分を占めるため、複数の建設会社から相見積もりを取るなどして、妥当な金額を把握する必要があります。また、予期せぬ事態に備え、総事業費の5%〜10%程度の予備費を計上しておくことが賢明です。

収益のシミュレーション

次に、開業後の収入と支出(ランニングコスト)を予測し、どの程度の利益が見込めるかをシミュレーションします。

- 収入(インカム)の予測:

- 満室想定賃料収入: 各テナント区画の想定賃料 × 面積で算出。周辺の類似物件の賃料相場(レントロール)を参考に、現実的な単価を設定します。

- 空室損: 常に満室稼働するとは限らないため、一定の空室率(例: 5%)を想定し、その分の損失を見込みます。

- その他収入: 共益費、駐車場収入、広告料収入なども加算します。

- 支出(ランニングコスト)の予測:

- 運営管理費: プロパティマネジメント会社への委託料、清掃費、警備費、設備点検費など。

- 修繕費: 日常的な小修繕の費用と、将来の大規模修繕に備えるための積立金。

- 公租公課: 固定資産税、都市計画税。

- 保険料: 火災保険、地震保険、施設賠償責任保険など。

- その他: 水道光熱費(共用部)、テナント募集費用など。

これらの収入と支出から、NOI(Net Operating Income / 営業純利益)を算出します。これは、不動産の収益力を示す最も重要な指標の一つです。さらに、借入金の返済額(元本+利息)を差し引くことで、最終的な手残りの現金(キャッシュフロー)を予測します。このキャッシュフローが、長期にわたってプラスを維持できるかどうかが、事業の成否を分けることになります。シミュレーションは、標準的なケースだけでなく、景気が後退した場合の「悲観シナリオ」や、予想以上にうまくいった場合の「楽観シナリオ」など、複数のパターンで作成しておくことがリスク管理上、非常に重要です。

資金調達計画

事業に必要な高額な初期費用をどのように賄うかを計画するのが「資金調達計画」です。

調達方法の基本は、「自己資金」と「借入金」の組み合わせです。自己資金をどの程度投入できるか、残りをどこから、どのような条件で借り入れるかを具体的に計画します。

- 自己資金比率: 総事業費のうち、自己資金で賄う割合。この比率が高いほど、借入金の返済負担が軽くなり、金融機関からの信用も得やすくなりますが、手元の資金は減少します。一般的には、総事業費の20%〜30%程度の自己資金が求められることが多いです。

- 借入金: 主に銀行などの金融機関からの融資を利用します。商業ビル開発のような大規模プロジェクトでは、特定の不動産事業から生じるキャッシュフローのみを返済原資とする「プロジェクトファイナンス」という手法が用いられることもあります。

- 融資審査: 金融機関は、融資を実行するにあたり、提出された事業計画書を厳しく審査します。特に、前述の事業収支計画の実現可能性、コンセプトの独自性、事業主の遂行能力などが重点的に評価されます。説得力のある事業計画書は、資金調達を成功させるための最強の武器となります。

- その他の調達方法: 自己資金や融資だけで資金が不足する場合には、共同で事業を行うパートナーを探したり、複数の投資家から出資を募る不動産ファンドを組成したりする方法も選択肢となります。

これらの計画を綿密に練り上げることが、商業ビル開発という航海を無事に進めるための第一歩です。次の章では、計画をいかに実行に移していくか、その具体的な流れを見ていきましょう。

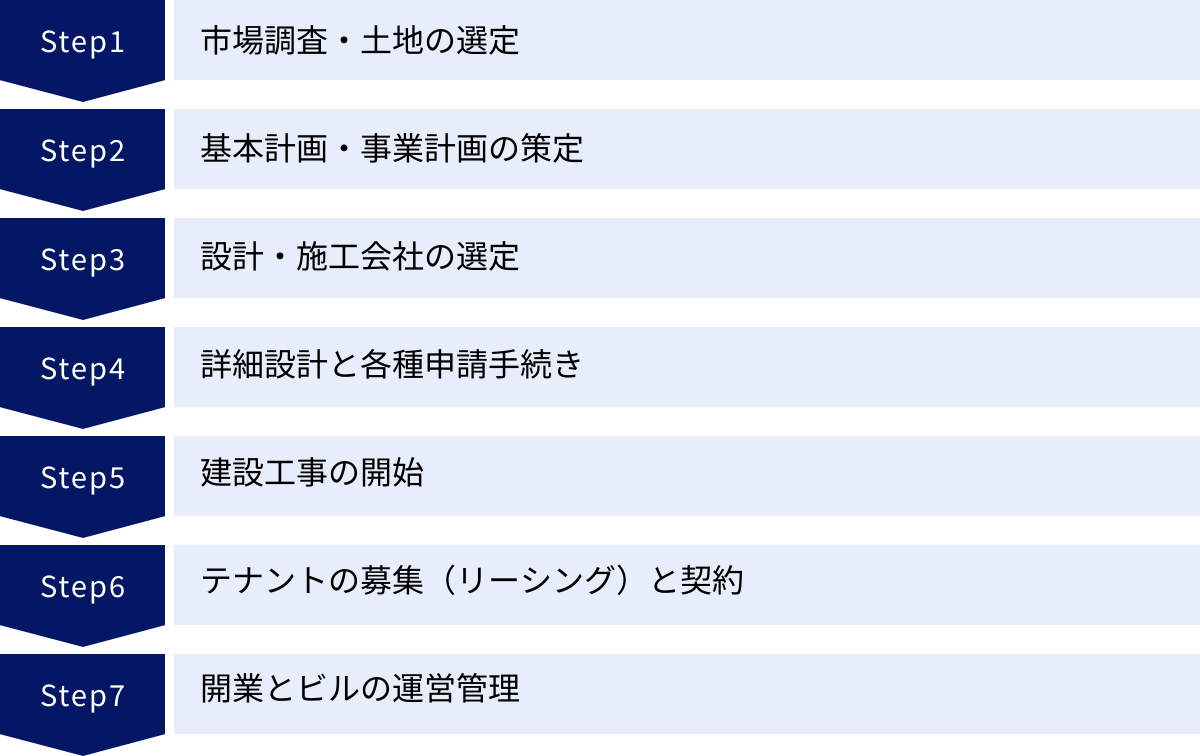

商業ビル開発の基本的な流れ7ステップ

商業ビル開発は、構想から開業まで数年を要する長期的なプロジェクトです。そのプロセスは、大きく7つのステップに分けることができます。各ステップで何をすべきかを理解し、計画的に進めていくことが重要です。

① 市場調査・土地の選定

全ての始まりは、徹底した市場調査(マーケティングリサーチ)と、それに続く土地の選定です。ここで方向性を間違うと、後から修正するのは非常に困難です。

- マクロ調査: 国や地域の人口動態、経済動向、消費トレンド、法改正(都市計画法、建築基準法など)といった、事業を取り巻く大きな環境変化を把握します。

- エリア調査: 開発を検討しているエリアの特性を深く分析します。駅の乗降客数、歩行者通行量、周辺の競合施設、地域の将来計画(再開発や新線計画など)を調査し、そのエリアのポテンシャルとリスクを見極めます。

- 土地のポテンシャル調査: 候補となる土地について、法的な規制を詳細に確認します。用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、日影規制、接道義務など、建築基準法や都市計画法上の制約をクリアできるかを確認します。また、地盤の状況や埋設物の有無なども重要なチェックポイントです。

- 土地の選定: これらの調査結果を総合的に評価し、事業コンセプトに最も合致した土地を選定します。土地の取得には多額の費用がかかるため、慎重な判断が求められます。

② 基本計画・事業計画の策定

土地が決まったら、前章で解説した事業計画をより具体的に策定していく「基本計画」のフェーズに入ります。

- コンセプトの具体化: 「どのような施設にするか」というコンセプトを、建物の規模やデザイン、ターゲットとするテナントの業種など、より具体的な形に落とし込んでいきます。

- ボリュームスタディ: 法規制の範囲内で、どのくらいの規模(延床面積)の建物が建てられるかを検討します。

- 概算事業費の算出: 建物の概算工事費や設計料、その他の諸経費を含めた、総事業費を算出します。

- 事業収支計画の策定: 賃料相場などからリアルな収入を予測し、支出を差し引いたキャッシュフローをシミュレーションします。この段階で、事業として成立するかどうかの初期判断を下します。

- 資金調達計画: 自己資金と借入金のバランスを考え、金融機関への打診を開始します。

このステップで作成される事業計画書のクオリティが、プロジェクト全体の成否と、資金調達の可否を左右します。

③ 設計・施工会社の選定

事業計画の骨子が固まったら、それを実現するためのパートナーとなる設計会社と施工会社を選定します。

- 選定方法:

- コンペ(設計競技)形式: 複数の設計事務所に基本設計案を提案してもらい、最も優れた案を選定する方法。デザイン性を重視する場合に有効です。

- 特命随意契約: 特定の会社に直接依頼する方法。過去に実績があり、信頼できる会社が決まっている場合に用います。

- 入札形式: 複数の施工会社に見積もりを依頼し、価格や提案内容を比較して選定する方法。

- 選定のポイント: 価格の安さだけで選ぶのは危険です。商業施設の設計・施工実績が豊富か、事業コンセプトを深く理解し、より良い提案をしてくれるか、経営状態は安定しているかといった点を総合的に評価し、長期的に信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。設計と施工を一体で請け負う「設計施工方式」を採用するゼネコンに依頼するケースも多くあります。

④ 詳細設計と各種申請手続き

パートナーが決まったら、建物の具体的な設計を進めていきます。

- 基本設計: 建物の配置、平面計画、デザイン、主要な構造・設備の方針などを決定します。

- 実施設計: 基本設計をもとに、工事に必要な詳細な図面(意匠図、構造図、設備図など)を作成します。仕様や素材などもこの段階で細かく決定していきます。

- 各種申請手続き: 設計と並行して、行政への法的な申請手続きを進めます。最も重要なのが「建築確認申請」で、設計した建物が建築基準法などの法令に適合しているかどうかの審査を受けます。この確認済証がなければ、工事に着手することはできません。その他、開発規模によっては「開発許可申請」などが必要になる場合もあります。これらの手続きは複雑で時間を要するため、専門家の支援を受けながら計画的に進める必要があります。

⑤ 建設工事の開始

建築確認済証が交付されると、いよいよ建設工事が始まります。

- 工事の進捗管理: 施工会社が工事を行いますが、事業主(デベロッパー)や設計事務所は、設計図通りに工事が進んでいるか、品質は確保されているかをチェックする「工事監理」を行います。

- 安全・品質・工程管理: 施工会社は、現場の安全管理を徹底し、定められた品質基準を満たしながら、計画通りのスケジュール(工程)で工事を進める責任を負います。

- 近隣対応: 工事期間中は、騒音や振動、工事車両の通行などで近隣に迷惑をかける可能性があります。事前に十分な説明を行い、理解を得るなど、良好な関係を保つための配慮が不可欠です。

⑥ テナントの募集(リーシング)と契約

建物の建設工事と並行して、あるいはそれ以前から、テナントを募集する「リーシング」活動を開始します。 開業時にどれだけテナント区画が埋まっているか(稼働率)は、事業のスタートダッシュを成功させる上で極めて重要です。

- リーシング戦略: 事業コンセプトに基づき、どのような業種のテナントを、どの区画に誘致するかの戦略(テナントミックス計画)を立てます。

- キーテナントの誘致: 施設の集客力を左右する「キーテナント」や「アンカーテナント」の誘致を最優先に進めます。有名ブランドや人気店の誘致に成功すれば、それが呼び水となり、他のテナントの誘致もスムーズに進みます。

- 賃貸条件の交渉: テナント候補企業と、賃料、契約期間、内装工事の区分(A工事・B工事・C工事)といった賃貸条件を交渉します。

- 賃貸借契約の締結: 条件が合意に達したら、正式に賃貸借契約を締結します。

⑦ 開業とビルの運営管理

工事が完了し、行政の完了検査に合格すると、建物が引き渡されます。その後、テナントが内装工事や商品搬入を行い、いよいよ開業(グランドオープン)を迎えます。

- 開業準備: オープニングイベントの企画、大規模な広告宣伝、スタッフの研修など、開業に向けた最終準備を進めます。

- 運営管理(プロパティマネジメント): 開業はゴールではなく、事業の本格的なスタートです。ここからは、日々のビルの運営管理が始まります。清掃、警備、設備のメンテナンス、テナント対応、賃料回収、販売促進活動、収支管理など、業務は多岐にわたります。これらの業務は、専門のプロパティマネジメント会社に委託するのが一般的です。

この7つのステップを経て、商業ビルは一つの事業として動き出します。次の章では、これらのプロセス全体を通じて、事業を成功に導くための普遍的なポイントを解説します。

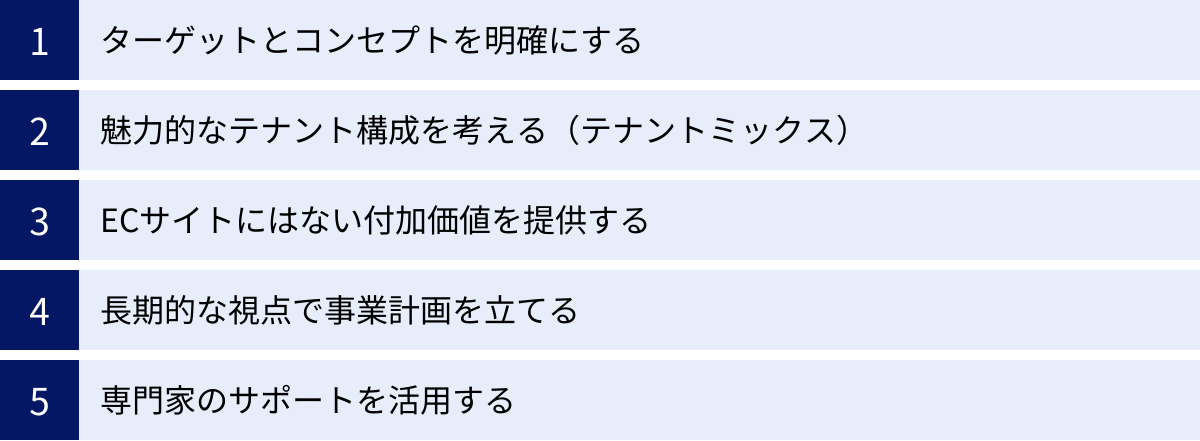

商業ビル開発を成功させるための5つのポイント

商業ビル開発は、複雑でリスクの高い事業ですが、いくつかの重要なポイントを押さえることで、成功の確率を格段に高めることができます。これまでの内容の総括として、特に心に留めておくべき5つの成功の鍵を解説します。

① ターゲットとコンセプトを明確にする

これは事業の根幹であり、何度強調してもしすぎることはありません。「誰にでも好かれる施設」を目指すと、結果的に「誰からも強くは支持されない」中途半端な施設になってしまいます。

成功している商業施設は、必ずと言っていいほど、明確なターゲット顧客像と、そのターゲットに響く強力なコンセプトを持っています。例えば、「最先端のカルチャーに触れたい若者」「上質な時間を過ごしたい富裕層」「小さな子供連れのファミリー」など、ターゲットを絞り込むことで、提供すべき価値が明確になります。

このコンセプトは、一度決めたら最後まで貫き通す覚悟が必要です。設計の段階で「もっと多くの人を取り込むために、あんな要素もこんな要素も追加しよう」とブレが生じると、施設の魅力は薄れていきます。ターゲットとコンセプトこそが、プロジェクトの全ての意思決定における揺るぎない判断基準となります。プロジェクトに関わる全員がこのコンセプトを共有し、同じゴールを目指すことが、成功への最短ルートです。

② 魅力的なテナント構成を考える(テナントミックス)

商業ビルの魅力は、個々のテナントの魅力の総和以上のものでなければなりません。それを実現するのが、戦略的な「テナントミックス」です。テナントミックスとは、単に空いている区画をテナントで埋めるのではなく、テナント同士の相乗効果を考え、施設全体の魅力を最大化するように店舗を組み合わせることを指します。

- キーテナントの重要性: 施設全体の集客を牽引する「キーテナント(核テナント)」の存在は極めて重要です。例えば、有名セレクトショップや人気のスーパーマーケットなどがこれにあたります。このキーテナントを中心に、関連性の高い店舗や、キーテナントの顧客層が興味を持つような店舗を配置していきます。

- ゾーニング: フロアごとやエリアごとにテーマを設け、関連する業種の店舗を集積させる「ゾーニング」も有効です。例えば、「グルメフロア」「ファッションフロア」「キッズフロア」のように分けることで、顧客は目的のものを探しやすくなり、回遊性が高まります。

- 多様性とバランス: 魅力的なテナントミックスには、話題性の高いトレンドの店舗と、長年愛される安定感のある店舗のバランスが重要です。また、物販、飲食、サービスといった業種のバランスも考慮し、顧客が施設内で様々なニーズを満たせるように配慮する必要があります。

優れたテナントミックスは、顧客に「ここに来れば何か新しい発見がある」「色々な店を巡るのが楽しい」と感じさせ、滞在時間を延ばし、消費額を増やす効果があります。

③ ECサイトにはない付加価値を提供する

現代の商業ビルが直面する最大の競合は、近隣のライバル施設だけではありません。いつでもどこでも買い物ができるEコマース(EC)サイトこそが、最大の競合相手と言えます。価格の安さや品揃えの豊富さでは、リアル店舗がECに勝つことは困難です。

したがって、これからの商業ビルに求められるのは、ECサイトでは決して得られない「リアルならではの付加価値」を提供することです。

- 体験価値(コト消費): 商品を売るだけでなく、楽しい「体験」を提供することが重要です。例えば、ワークショップや料理教室の開催、アーティストによるライブイベント、季節感のある空間演出などが挙げられます。

- 空間の魅力: 快適で心地よい空間は、それ自体が顧客を惹きつける魅力となります。休憩できるベンチやソファ、無料Wi-Fi、清潔なパウダールーム、緑豊かなテラス席など、「わざわざ行きたくなる場所」を創り出す工夫が求められます。

- 人的サービス: 知識豊富なスタッフによる丁寧な接客や、顧客に寄り添った提案は、リアル店舗ならではの強みです。

- OMO(Online Merges with Offline): ECとリアル店舗を敵対関係と捉えるのではなく、融合させる視点も重要です。ECサイトで注文した商品を店舗で受け取れるサービスや、店舗で実物を確認してECで購入するといった、顧客の利便性を高める仕組みづくりが求められています。

「モノを買う場所」から「時間を過ごす場所」へ。この発想の転換が、EC時代に商業ビルが生き残るための鍵となります。

④ 長期的な視点で事業計画を立てる

商業ビルの開業は、華々しいゴールのように見えますが、実際には数十年にわたる事業のスタートラインに過ぎません。事業計画は、開業までの短期的な計画だけでなく、その後の長期的な運営まで見据えたものでなければなりません。

- ライフサイクルコストの考慮: 初期投資である建築費だけでなく、将来にわたって発生する運営管理費や大規模修繕費といった「ライフサイクルコスト」全体を考慮して、事業の収益性を判断する必要があります。目先の建築費を少し削った結果、将来的に莫大な修繕費がかかってしまうようでは本末転倒です。

- 環境変化への対応力: 10年、20年というスパンでは、消費者の価値観、街の姿、テクノロジーは大きく変化します。将来的なリニューアルや用途変更にも対応できるような、可変性のある設計を初期段階から取り入れておくことも重要です。

- 大規模修繕計画: 建物の資産価値を維持するために、いつ、どの部分に、どのくらいの費用をかけて修繕を行うかという「長期修繕計画」を、事業開始時点から策定し、計画的に資金を積み立てていく必要があります。

短期的な利益追求に走らず、長期的な視点で資産価値を維持・向上させていくという強い意志が、事業の持続可能性を担保します。

⑤ 専門家のサポートを活用する

商業ビル開発は、不動産、建築、金融、法律、マーケティングなど、極めて多岐にわたる専門知識を必要とする総合事業です。土地の所有者や一人の事業主が、これら全ての知識を網羅することは不可能です。

そこで重要になるのが、各分野の専門家の知見を積極的に活用することです。

- 不動産デベロッパー: 事業全体の企画・推進を担うプロフェッショナル。

- 設計事務所・ゼネコン: コンセプトを形にする建築のプロフェッショナル。

- プロパティマネジメント会社: 開業後の運営と収益最大化を担うプロフェッショナル。

- 弁護士・税理士: 法律・税務面でのリスク管理を担う専門家。

これらの専門家は、単なる外注先ではありません。事業成功という共通の目標に向かって共に走る「パートナー」です。早い段階から信頼できる専門家チームを組成し、その知見やネットワークを最大限に活用することが、複雑なプロジェクトを円滑に進め、リスクを最小化するための最も賢明な方法と言えるでしょう。

主な商業ビル開発の手法

土地の所有者が商業ビル開発を行う場合、その関与の仕方によっていくつかの手法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、土地所有者の状況(自己資金、事業経験の有無など)に応じて最適な手法を選択することが重要です。

| 開発手法 | メリット | デメリット | こんな方におすすめ |

|---|---|---|---|

| 自社建設方式 | ・事業の自由度が高い ・得られる収益が最大化できる |

・全ての事業リスクを自ら負う ・多額の自己資金と事業ノウハウが必要 |

資金力と事業ノウハウが豊富な土地所有者や企業 |

| 等価交換方式 | ・初期投資(建設資金)が不要 ・土地所有権の一部は維持できる |

・完成後の建物はデベロッパーとの共有になる ・得られる収益は自社建設より少なくなる |

資金はないが、土地を有効活用して安定収入を得たい方 |

| 事業受託方式 | ・事業主のまま開発ノウハウを活用できる ・リスクを抑えつつ開発が可能 |

・デベロッパーへの委託料(手数料)が発生する ・最終的な事業リスクは事業主が負う |

事業ノウハウはないが、主体的に開発に関わりたい方 |

| 借地方式 | ・開発リスクや費用負担が一切ない ・安定した地代収入が得られる |

・収益性が最も低い ・契約期間中は土地の自由な活用ができない |

とにかくリスクを避け、安定収入を最優先したい方 |

自社建設方式

土地所有者が自ら事業主となり、資金調達から企画、建設、テナント募集、運営まで、開発の全てを主体的に行う手法です。事業の方向性を全て自分で決定できるため自由度が最も高く、成功した場合の収益も最大化できます。しかし、その裏返しとして、プロジェクトに関する全ての責任とリスク(資金調達、建設遅延、テナントが集まらないなど)を自ら負うことになります。豊富な自己資金と、商業ビル開発に関する高度なノウハウを持つ企業向けのハイリスク・ハイリターンな手法です。

等価交換方式

土地所有者が土地の一部または全部を提供(出資)し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建設。完成後、出資した土地の価値に見合った分の建物の所有権(区分所有権)を取得する手法です。土地所有者は建設資金を出す必要がないため、初期投資を大幅に抑えられるのが最大のメリットです。土地を手放すことなく、安定した賃料収入を生む資産(ビルのフロア)を得ることができます。一方で、完成したビルはデベロッパーとの共有となり、運営方針などについて協議が必要になる場合があります。また、得られる収益は、自社で建設した場合よりも少なくなります。

事業受託方式

土地所有者が事業主であることは変わりませんが、開発のノウハウが必要な企画立案、設計・施工会社の選定、テナント募集といった一連の業務を、専門家である不動産デベロッパーに手数料を支払って委託する手法です。事業の所有権は土地所有者の手元に残したまま、プロの知見を借りて事業を進めることができます。自社建設方式と等価交換方式の中間的な手法と言え、開発ノウハウはないものの、事業の主導権は握っていたいという場合に適しています。ただし、あくまで事業主は土地所有者であるため、最終的な事業リスクは自らが負うことになります。

借地方式

土地所有者がデベロッパーに土地を貸し、デベロッパーが自らの費用とリスクで建物を建設・運営する手法です。土地所有者は、デベロッパーから毎月安定した地代収入を得るだけで、開発には一切関与しません。開発資金の負担や事業リスクが全くないため、最も安全で手間のかからない方法です。しかし、得られる収益は固定の地代のみであり、4つの手法の中では最も低くなります。リスクを徹底的に避け、土地を遊ばせておくよりは安定した収入を得たい、と考える保守的な土地所有者に適した手法と言えるでしょう。

商業ビル開発の相談ができる主な専門会社

商業ビル開発は、多くの専門家の協力なしには成り立ちません。ここでは、開発プロジェクトにおいて中心的な役割を担う主な専門会社の種類と、その代表的な企業を紹介します。

不動産デベロッパー

不動産デベロッパーは、商業ビル開発における「プロデューサー」や「司令塔」のような存在です。土地の仕入れから、市場調査、事業企画、資金調達、設計・施工会社の選定、テナントのリーシング、そして完成後の運営管理まで、プロジェクト全体をトータルで推進します。土地所有者が開発を検討する際に、最初に相談すべきパートナーと言えるでしょう。

三井不動産

「三井ショッピングパーク ららぽーと」や「三井アウトレットパーク」といった、日本を代表する商業施設ブランドを展開する総合デベロッパーの最大手です。個別のビル開発に留まらず、エリア全体の価値を向上させる「街づくり」視点での開発に強みを持ちます。

(参照:三井不動産株式会社公式サイト)

三菱地所

東京・丸の内エリアの開発を長年にわたって手掛けてきたことで知られる、日本を代表する総合デベロッパーです。オフィスビル開発に圧倒的な強みを持つほか、商業施設では「ランドマークプラザ」や「MARK IS」などを展開。また、米国企業と提携し「プレミアム・アウトレット」も運営しています。

(参照:三菱地所株式会社公式サイト)

住友不動産

東京都心部におけるオフィスビル開発・賃貸事業を中核とする大手デベロッパーです。近年では、分譲マンション事業に加え、「有明ガーデン」のような大規模複合施設の開発など、商業施設分野にも注力しています。

(参照:住友不動産株式会社公式サイト)

ゼネコン(総合建設会社)

ゼネコンは、設計から施工まで、建物を実際に建設する役割を担う「建設のプロフェッショナル」です。高い技術力と組織力で、大規模で複雑な商業ビルを工期内に安全に完成させます。近年では、デベロッパーのように自ら開発事業を手掛ける「開発型ゼネコン」も増えており、企画段階から相談に乗ってくれるケースもあります。

大林組

スーパーゼネコン(売上高上位5社)の一角を占める企業。「東京スカイツリー」の施工に参画したことでも知られ、国内外で数多くの大規模プロジェクトを手掛けています。技術研究所を持ち、先進的な建設技術の開発にも積極的です。

(参照:株式会社大林組公式サイト)

鹿島建設

超高層ビル建築のパイオニアであり、国内初の超高層ビル「霞が関ビルディング」を建設した実績を持ちます。建設事業に留まらず、国内外での不動産開発事業も積極的に展開しています。

(参照:鹿島建設株式会社公式サイト)

大成建設

新宿の超高層ビル群や東京都庁舎、横浜ベイブリッジなど、日本のランドマークとなる数多くの建築物を手掛けてきたスーパーゼネコン。都市再開発事業にも豊富な実績があります。

(参照:大成建設株式会社公式サイト)

設計事務所

設計事務所は、事業主の要望や事業コンセプトを基に、建物のデザインや間取り、仕様などを具体化する「設計の専門家」です。事業主と密にコミュニケーションを取りながら、法的要件やコスト、機能性を満たしつつ、魅力的で価値のある建築空間を創造します。また、工事が設計図通りに行われているかをチェックする「工事監理」も重要な役割です。

ビル管理会社

ビル管理会社は、ビルが完成し、開業した後の「運営管理」を専門に行う会社です。一般的にプロパティマネジメント(PM)会社と呼ばれます。日々の清掃や警備、設備メンテナンスといった物理的な管理(ビルマネジメント)から、テナントの募集・契約・賃料回収、ビルの収支管理、販売促進活動といった、資産価値の最大化を目指す経営的な管理(プロパティマネジメント)までを担います。長期にわたる安定経営のためには、信頼できるビル管理会社の選定が不可欠です。