街を歩いていると、きらびやかな商業ビルや、そびえ立つオフィスビルなど、多種多様な建物が目に入ります。これらは一見すると同じ「ビル」ですが、その目的や構造、デザインには明確な違いが存在します。しかし、その違いを具体的に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。

商業ビルとオフィスビルの違いを理解することは、単なる知識として面白いだけでなく、さまざまな場面で役立ちます。例えば、不動産投資を考える際には、それぞれの収益構造やリスクの違いを知ることが不可欠です。また、店舗やオフィスを開設しようとする事業者にとっては、どちらのタイプのビルが自社のビジネスに最適かを見極める重要な判断基準となります。さらに、都市開発や建築設計に興味がある方にとっては、それぞれのビルが持つ社会的役割や設計思想の違いを知ることで、街を見る解像度が格段に上がるでしょう。

この記事では、商業ビルとオフィスビルの基本的な定義から、その用途、デザイン、法規制、収益構造といった多角的な違いについて、専門的な視点を交えながらも分かりやすく徹底解説します。さらに、街中で二つのビルを簡単に見分けるための実践的なポイントや、ビルを設計する際、あるいはテナントとして選ぶ際の注意点にも触れていきます。

本記事を最後まで読むことで、商業ビルとオフィスビルの本質的な違いを深く理解し、ビジネスや日常生活において、より的確な判断を下せるようになるでしょう。

目次

商業ビルとは

商業ビルとは、その名の通り「商業活動」、すなわち物品の販売やサービスの提供を主たる目的として建設・運営される建物を指します。その最大の特徴は、不特定多数の顧客を建物内に招き入れ、購買意欲を刺激し、消費活動を促すための空間であるという点です。私たちは日常生活の中で、意識せずとも多くの商業ビルを利用しています。デパートやショッピングセンター、ファッションビルなどがその代表例です。

これらのビルは単なる「箱」ではなく、人々が集い、楽しみ、時間と対価を交換する「舞台」としての役割を担っています。そのため、建物の設計から運営に至るまで、いかにして多くの人を惹きつけ、快適に過ごしてもらい、最終的に消費に繋げるかという視点が貫かれています。

主な用途

商業ビルの用途は非常に多岐にわたりますが、基本的には顧客との直接的な接点を持ち、商品やサービスを販売・提供する業種が入居します。主な用途を具体的に見ていきましょう。

- 物販店舗:

- 百貨店・デパート: 多種多様な商品を部門ごとに分けて販売する大規模小売店。衣料品、食料品、雑貨、化粧品、宝飾品など、あらゆるジャンルを網羅します。

- ショッピングセンター(SC): キーテナントとなるスーパーや百貨店と、多数の専門店、飲食店などを組み合わせた複合商業施設です。広い駐車場を備え、郊外に立地することも多いのが特徴です。

- ファッションビル: アパレルブランドを中心に、若者向けのファッションや雑貨、コスメなどを集めたビルです。流行の発信地としての役割も担います。

- 専門店: 家電量販店、書店、スポーツ用品店、家具店など、特定のジャンルに特化した商品を扱う店舗です。

- 飲食店舗:

- レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど、食事や飲み物を提供する店舗です。商業ビル内では、複数の飲食店を集めた「レストランフロア」が設けられることが一般的です。

- サービス店舗:

- アミューズメント施設: 映画館(シネマコンプレックス)、ゲームセンター、ボウリング場など、娯楽を提供する施設です。

- ビューティー・リラクゼーション: 美容室、ネイルサロン、エステティックサロン、マッサージ店など、美と癒やしを提供するサービスです。

- クリニック: 内科、歯科、皮膚科、眼科などの診療所。駅前などの利便性の高い商業ビルに入居し、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄れる利便性を提供します。

- スクール・教室: 英会話教室、料理教室、フィットネスクラブ、ヨガスタジオなど、学びや自己投資の場を提供するサービスです。

これらの多様なテナントが組み合わさることで、商業ビルはワンストップで様々な用事を済ませられる利便性を生み出し、顧客の滞在時間を延ばし、相乗効果による集客力の向上を図っています。商業ビルの本質は、魅力的なテナントを集積させることで「コト消費」や「トキ消費」といった体験価値を提供し、街の賑わいを創出する点にあると言えるでしょう。

デザイン・内装の特徴

商業ビルのデザインや内装は、「いかにして顧客の心を掴み、購買意欲を喚起するか」という目的を達成するために、細部に至るまで計算されています。機能性や効率性が重視されるオフィスビルとは対照的に、華やかさ、開放感、楽しさといった情緒的な価値がデザインの中心に据えられます。

- 外観デザイン:

- 視認性と誘引性: 商業ビルの外観は、遠くからでも目立ち、通行人の足を自然と中に向かわせる「アイキャッチ」としての役割が重要です。ガラスを多用した開放的なファサード、夜間でも煌々と輝く照明計画、巨大なデジタルサイネージ(電子看板)、ブランドロゴを大きく掲げた壁面などが特徴的です。

- ブランドイメージの表現: ビル全体のコンセプトや、主要テナントのブランドイメージを体現したデザインが採用されます。例えば、高級ブランドが集まるビルでは重厚で洗練されたデザイン、若者向けのファッションビルでは斬新でトレンドを意識したデザインが用いられます。

- 内装デザイン:

- 回遊性の高い動線計画: 顧客にできるだけ多くの店舗の前を歩いてもらい、新たな発見や衝動買いを促すため、動線計画は極めて重要です。エスカレーターをわざとフロアの対角線上に配置して歩く距離を長くしたり、吹き抜けを設けて上下階の様子を見せることで興味を引いたりする工夫が凝らされています。顧客がストレスなく、楽しみながら店内を歩き回れるような設計が求められます。

- 開放感と祝祭感の演出: 高い天井、アトリウム(大規模な吹き抜け空間)、明るく華やかな照明、季節ごとの装飾などを通じて、非日常的で高揚感のある空間を演出します。これは、顧客の気分を高め、財布の紐を緩める効果を狙ったものです。

- 共用スペースの充実: 顧客が快適に過ごせるよう、休憩用のベンチやソファ、パウダールーム、授乳室、キッズスペースなどが充実しています。滞在時間が長くなるほど、消費機会も増えるため、快適性の向上は売上に直結する重要な要素です。

- 柔軟性と可変性: テナントは常に入れ替わる可能性があるため、内装は比較的変更しやすいように作られています。間仕切り壁の変更や、電気・給排水設備の追加・変更に対応しやすい設計が求められます。

このように、商業ビルのデザインは単なる装飾ではなく、集客と販売を最大化するための戦略的なツールとして機能しています。その空間にいるだけでワクワクするような体験を提供することが、商業ビルのデザインにおける最大の使命なのです。

オフィスビルとは

オフィスビルは、企業や団体が事業活動を行うための執務空間(オフィス)を提供することを主たる目的とした建物です。商業ビルが不特定多数の「消費者」を対象とするのに対し、オフィスビルは特定の企業に所属する「従業員(ワーカー)」を主な利用者とします。そのため、その設計思想は、いかにして知的生産活動を効率的かつ快適に行える環境を創出するかに集約されます。

企業の拠点として、オフィスビルは単なる「働く場所」に留まりません。企業のブランドイメージや信頼性を象徴する顔であり、優秀な人材を惹きつけ、維持するための重要な要素でもあります。近年では、働き方の多様化に伴い、コミュニケーションの促進やウェルビーイング(心身の健康)の向上といった、より高度な付加価値を提供するオフィスビルが増えています。

主な用途

オフィスビルの主な用途は、当然ながら企業の事業活動を支えるための各種スペースです。具体的には、以下のような空間で構成されています。

- 執務スペース:

- 従業員が日常業務を行う中心的な場所です。近年では、固定席を設けないフリーアドレス制や、チームごとにレイアウトを柔軟に変更できるプロジェクトエリアなど、多様な働き方に対応した執務スペースが増加しています。

- 会議・応接スペース:

- 社内外の打ち合わせや商談、来客対応に使用される空間です。大小さまざまなサイズの会議室や、よりカジュアルなミーティングスペース、機密性の高い情報を扱うための応接室などが設けられます。

- 共用・福利厚生スペース:

- 受付(レセプション): 企業の「顔」となる空間で、来訪者を迎え入れます。

- リフレッシュエリア: 従業員が休憩や雑談を通じて気分転換を図るためのスペース。カフェやラウンジ形式のものが増えています。

- 役員室: 企業の経営層が執務を行うための部屋で、高いセキュリティと格式が求められます。

- データセンター/サーバルーム: 企業の重要な情報資産であるサーバーやネットワーク機器を設置・管理するための専用室。温度・湿度の管理やセキュリティ、電源の安定供給が不可欠です。

- コワーキングスペース/シェアオフィス: 近年増加している用途で、ビルの一区画を複数の企業や個人が共有して利用する形態です。柔軟な契約形態と充実した共用設備が特徴です。

これらのスペースは、企業の活動を機能的に支えるために配置されます。オフィスビルの価値は、入居するテナント企業がいかに生産性を高め、事業を成長させられるかという点にかかっていると言えるでしょう。

デザイン・内装の特徴

オフィスビルのデザインや内装は、知的生産性の向上と、長時間を過ごす従業員の快適性を追求することを最優先に考えられています。商業ビルのような華やかさよりも、機能性、合理性、そして企業の信頼性を表現する落ち着いたデザインが好まれる傾向にあります。

- 外観デザイン:

- 機能美と信頼性: 外観は、ガラスカーテンウォール(ガラス張りの壁面)や金属パネルなどを用いた、シャープでモダンなデザインが多く見られます。これは、先進性や合理性を象ก徴し、入居企業の信頼性を高める効果があります。

- 均質性と普遍性: 特定の流行に左右されない、普遍的で飽きのこないデザインが主流です。これは、ビルが長期にわたって資産価値を維持するために重要です。外壁の色も、白、黒、グレー、シルバーといった落ち着いた色調が中心となります。

- 内装デザイン:

- 効率的な基準階プラン: オフィスビルは、「基準階」と呼ばれる同じ平面形状のフロアを積み重ねる構造が一般的です。この基準階は、テナントが自由にレイアウトできるよう、室内に柱がない「無柱空間」を目指して設計されます。また、エレベーター、階段、トイレなどを一箇所に集めた「センターコア方式」は、執務スペースの効率を最大化する代表的なプランです。

- OAフロア(フリーアクセスフロア): コンピュータや通信機器の配線を床下に収納するための二重床構造です。これにより、オフィスのレイアウト変更に柔軟に対応でき、足元がすっきりとして安全な執務環境が実現します。現代のオフィスビルにとってOAフロアは必須の設備と言えます。

- セキュリティ: 不特定多数の人が出入りする商業ビルとは異なり、オフィスビルでは高度なセキュリティが求められます。エントランスにはICカードや生体認証によるセキュリティゲートが設置され、許可された人物しか執務エリアに入れないようになっています。エレベーターも、カードキーで行き先階を制限する機能が備わっていることが多くあります。

- 快適な環境設備: 従業員が快適に過ごせるよう、きめ細やかな環境制御が可能な設備が導入されます。例えば、エリアごとや個人で温度設定ができる個別空調システムや、自然光を最大限に取り入れつつ、時間帯や天候に応じて照度を自動調整する照明システムなどです。

- コミュニケーションを誘発する仕掛け: 近年のトレンドとして、偶発的な出会いや会話が生まれるような「コミュニケーションハブ」となる空間づくりが重視されています。デザイン性の高いカフェテリア、開放的なラウンジ、気軽に立ち話ができるスペースなどが意図的に設けられ、組織の活性化を促します。

オフィスビルのデザインは、見た目の美しさだけでなく、そこで働く人々の生産性、創造性、そして心身の健康をいかに支えるかという機能的な側面が極めて重要視されているのです。

商業ビルとオフィスビルの6つの違い

これまで商業ビルとオフィスビルそれぞれの特徴を見てきましたが、ここでは両者の違いを6つの明確な切り口で比較し、その本質的な差異をさらに深く掘り下げていきます。用途やデザインといった目に見える違いから、法規制や収益構造といった目に見えない違いまでを理解することで、二つのビルの性格がより鮮明になります。

まず、両者の違いを一覧表で確認しましょう。

| 比較項目 | 商業ビル | オフィスビル |

|---|---|---|

| ① 用途・目的 | 不特定多数の集客と消費活動の促進 | 特定の企業・従業員の事業活動(知的生産)の支援 |

| ② デザイン・内装 | 魅力的・開放的で、顧客の回遊性と購買意欲を重視 | 機能的・効率的で、従業員の生産性と快適性を重視 |

| ③ フロア構成 | テナントごとの多様な区画、低層階の価値が高い | 均質な「基準階」の反復、貸付面積の効率を重視 |

| ④ 設備 | 大型空調、エスカレーター、意匠性の高い照明、大容量の給排水 | 個別空調、OAフロア、高度なセキュリティ、機能的な照明 |

| ⑤ 適用される法規制 | 消防法、バリアフリー法などの要求が特に厳しい(特定防火対象物) | 建築基準法、労働安全衛生法(事務所則)が中心 |

| ⑥ 収益構造 | 固定賃料+歩合賃料(売上連動)のケースも多い | 固定賃料(坪単価)が一般的 |

① 用途・目的

これが最も根源的な違いです。商業ビルは「不特定多数の消費者」をターゲットとし、その目的は「消費活動の最大化」です。いかに多くの人を集め、いかに長く滞在させ、いかに多くのお金を使ってもらうかが至上命題となります。そのため、ビル全体がひとつの大きな「市場(マーケット)」として機能します。

一方、オフィスビルは「特定の企業とその従業員」をターゲットとし、その目的は「知的生産活動の効率化と質の向上」です。入居するテナント企業が事業に集中し、従業員が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供することが求められます。こちらは「工場(ファクトリー)」や「研究所(ラボ)」に近い性格を持つと言えるでしょう。

この目的の違いが、後述するデザイン、設備、法規制など、あらゆる側面に影響を及ぼしています。

② デザイン・内装

目的の違いは、デザイン思想に直結します。

商業ビルは「外向き」のデザインが基本です。通行人や来街者に対して「どうぞ、中へお入りください」「こんなに楽しい場所ですよ」と積極的にアピールします。ガラス張りのファサードで中の賑わいを見せたり、華やかな照明で非日常感を演出したりと、常に外部の視線を意識しています。内装も、顧客を飽きさせず、店舗から店舗へと誘導する「回遊性」が重視されます。

対照的に、オフィスビルは「内向き」のデザインが基本です。外部に対しては企業の信頼性やステータスを示す落ち着いたデザインで構え、内部の執務環境の質を徹底的に追求します。無駄を排した合理的な空間構成、集中を妨げない照明や音響環境、そして情報を守るための強固なセキュリティ。デザインのベクトルが、建物の内部、すなわち「働く人」に向かっているのが大きな特徴です。

③ フロア構成

フロアの構成にも明確な違いが見られます。

商業ビルでは、各フロア、各区画が個性的です。テナントの業種やブランドイメージによって、面積も内装もバラバラ。特に、通行人の目に付きやすい1階の路面区画は「ゴールデンフロア」とも呼ばれ、最も賃料が高く設定されます。上層階には集客の目玉となるレストラン街や映画館が配置されることも多く、フロアごとに異なる役割が与えられています。

一方、オフィスビルは「基準階の反復」が原則です。エレベーターホールやトイレなどの共用部(コア)を除いた執務スペース部分は、どの階もほぼ同じ形状、同じ面積になっています。これを「基準階」と呼びます。この均質性により、テナントはどの階を選んでも同じように効率的なレイアウトを組むことができ、ビル側も貸し出しや管理がしやすくなります。オフィスビルの価値は、この基準階の使いやすさ(広さ、形、無柱空間など)に大きく左右されます。

④ 設備

求められる設備も大きく異なります。

商業ビルでは、多数の来客をスムーズにさばき、快適に過ごしてもらうための設備が重要です。

- 空調: 大空間を効率よく冷暖房するための大規模なセントラル空調が主流です。

- 昇降機: 大人数を運べる大型エレベーターに加え、フロア間の移動を促すエスカレーターが動線の主役となります。

- 給排水・排気: 飲食店が多数入居するため、厨房で必要となる大容量の給排水設備や、匂いや煙を排出する強力な排気設備が不可欠です。

オフィスビルでは、知的生産活動を支えるための機能的な設備が求められます。

- 空調: テナントごと、あるいはゾーンごとに温度を細かく設定できる個別空調システムが好まれます。サーバーの発熱や日当たりの違いなどに対応するためです。

- OAフロア: 前述の通り、無数の配線を床下に隠蔽し、柔軟なレイアウト変更を可能にするOAフロアは必須設備です。

- 電気容量: PC、サーバー、複合機など、多くのOA機器を同時に使用するため、十分な電気容量が確保されていることが重要です。

- セキュリティ: ビル全体の入退館管理から、各テナント区画への入室管理まで、多段階のセキュリティシステムが導入されています。

⑤ 適用される法規制

ここが専門的かつ非常に重要な違いです。建物の用途によって、適用される法律や求められる安全基準が異なります。

商業ビルは、不特定多数の人が利用するため「特定防火対象物」に指定されており、消防法上の規制が非常に厳しくなります。

- 消防法: スプリンクラー設備、屋内消火栓、自動火災報知設備などの設置基準がオフィスビルよりも厳格です。また、内装材には燃えにくい材料の使用が厳しく義務付けられています(内装制限)。避難経路の確保も極めて重要視されます。

- バリアフリー法: 高齢者や障害者を含む誰もが円滑に利用できるよう、段差の解消、スロープの設置、多目的トイレ、点字ブロックなどの設置が求められます。

一方、オフィスビルは主に「非特定防火対象物」に分類され、商業ビルほど厳しい消防法の規制はかかりません(もちろん、一定規模以上では規制が厳しくなります)。その代わり、そこで働く人の健康と安全を守るための法律が重要になります。

- 建築基準法: 採光や換気に関する規定など、基本的な建築ルールが適用されます。

- 労働安全衛生法(事務所衛生基準規則): 事務所内の気温、湿度、照度(明るさ)、空気環境など、従業員が安全で衛生的な環境で働けるための基準が定められています。ビルオーナーや入居企業は、これらの基準を遵守する義務があります。参照:厚生労働省「事務所衛生基準規則」

これらの法規制の違いは、ビルの設計の自由度や建築コストに直接的な影響を与えます。

⑥ 収益構造

ビルオーナー(貸主)にとっての収益の上げ方にも違いがあります。

オフィスビルの賃料は、一般的に「固定賃料」です。月々の賃料は「坪単価 × 賃貸面積」で計算され、景気変動の影響は受けますが、基本的には安定した収益が見込めます。オーナーにとっての主な関心事は、いかに空室率を低く抑えるかという点になります。

商業ビルの賃料は、固定賃料に加えて「歩合賃料(ぶあいちんりょう)」が採用されることが少なくありません。これは、テナントの月々の売上に対して一定の料率(例:売上の10%)を乗じた金額を賃料として支払う方式です。この場合、ビルの集客力が直接オーナーの収益に跳ね返ってくるため、オーナーはテナントの売上向上のために、イベント開催や広告宣伝などの販促活動(プロパティマネジメント)に積極的に関与します。ビルとテナントが運命共同体となり、共に売上を追求するビジネスモデルと言えます。

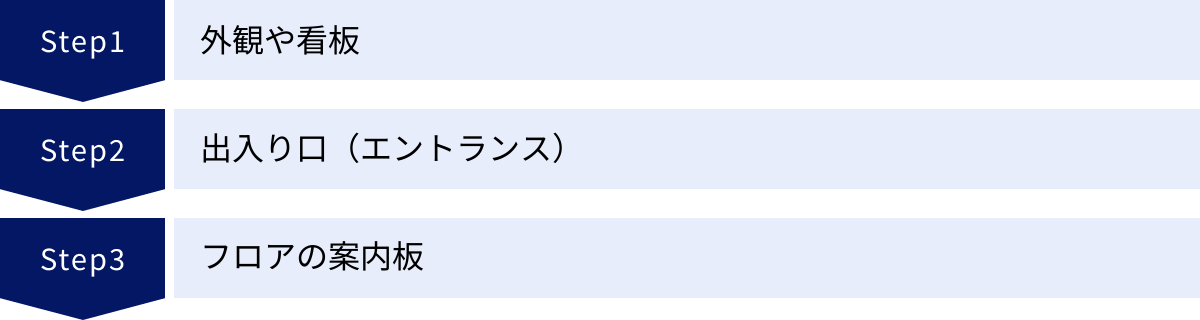

【外観で判断】商業ビルとオフィスビルの3つの見分け方

専門的な知識がなくても、街中でビルを見かけた際に、それが商業ビルかオフィスビルかをおおよそ見分けることができます。ここでは、外観から判断するための3つの簡単なチェックポイントをご紹介します。これらのポイントを意識して街を歩けば、ビルの「顔つき」の違いがよく分かるようになります。

① 外観や看板

最も分かりやすいヒントは、ビルの外観、特に壁面や窓の使い方、そして看板にあります。

- 商業ビルの場合:

- 看板が主役: カラフルで大きな看板、ネオンサイン、ブランドロゴなどが壁面の至る所に設置されています。テナント名が大きく掲示され、どんな店が入っているかが一目で分かるようになっています。

- ショーウィンドウ: 1階部分には、道行く人の注意を引くための大きなショーウィンドウが設けられ、マネキンや商品が魅力的にディスプレイされています。

- デザインが多様で華やか: 壁面の素材や色が多様で、凹凸があったり、特徴的な形をしていたりと、個性的で記憶に残りやすいデザインが多い傾向にあります。夜には建物全体がライトアップされ、昼間とは違う表情を見せることも特徴です。

- デジタルサイネージ: 動画広告などを映し出す大型のスクリーンが設置されている場合、ほぼ間違いなく商業系のビルと考えてよいでしょう。

- オフィスビルの場合:

- 看板は控えめ: ビルのエントランス上部や最上階に、ビル名や主要な入居企業名が落ち着いたデザインのロゴで示されている程度です。商業ビルのように、テナント一覧が外壁に大きく掲示されることは稀です。

- ガラスカーテンウォール: 壁面がガラスで覆われた、均質的でスタイリッシュなデザインが多く見られます。これは、室内の採光を確保すると同時に、知的で先進的なイメージを演出するためです。

- デザインがシンプルで重厚: 全体的に直線的で、落ち着いた色調(白、グレー、黒など)でまとめられています。奇抜さよりも、信頼感や安定感、ステータスを感じさせる重厚なデザインが好まれます。窓のサイズや配置も規則的で、整然とした印象を与えます。

一言で言えば、「賑やかで話しかけてくるような外観」なら商業ビル、「静かで威厳のある佇まい」ならオフィスビルと判断できるでしょう。

② 出入り口(エントランス)

建物の「玄関」であるエントランスも、そのビルの性格を雄弁に物語っています。

- 商業ビルの場合:

- 広くて開放的: 誰でも気軽に、吸い込まれるように入れるよう、エントランスは広く、開放的に作られています。複数の自動ドアが並んでいたり、ドア自体がなかったり(エアカーテンで内外を仕切る)することもあります。

- 境界が曖昧: 歩道と建物の境界が曖昧で、段差がなく、スムーズに入店できる設計になっています。入口付近にはイベント情報やセール告知のポスター、フロアガイドなどが置かれています。

- 賑わいの演出: エントランスから中の様子が見え、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。BGMが外まで聞こえてくることもあります。

- オフィスビルの場合:

- 重厚で格式がある: 大きな回転ドアや、重厚感のある自動ドアが設置され、格式の高さが感じられます。エントランスホールは天井が高く、大理石などの高級な素材が使われていることも多くあります。

- セキュリティが明確: エントランスの奥に、受付カウンターやセキュリティゲート(フラッパーゲート)が見えるのが最大の特徴です。ICカードをかざさないと通れないようになっており、「関係者以外立ち入り禁止」という明確なメッセージを発しています。

- 静かで落ち着いた空間: BGMはなく、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。来訪者が打ち合わせ相手を待つためのソファなどが置かれていますが、商業ビルのような賑やかさはありません。

エントランスが「ウェルカム!」という雰囲気なら商業ビル、「アポイントメントはございますか?」という雰囲気ならオフィスビルです。

③ フロアの案内板

もしビルの中に入ることができれば、フロア案内板(インフォメーションボード)を見るのが最も確実な見分け方です。

- 商業ビルの場合:

- 店舗名と業種: 「ABCストア(アパレル)」「カフェ・ド・〇〇(喫茶)」「〇〇クリニック(内科)」のように、テナントの店舗名と、それが何のお店なのか(業種)が分かりやすく記載されています。

- イラストや写真付き: フロアマップがイラストで描かれていたり、各店舗のロゴマークが使われていたりと、視覚的に楽しく、分かりやすい工夫が凝らされています。

- 設置場所: エントランスやエレベーターホールなど、来客の目に付きやすい場所に必ず設置されています。

- オフィスビルの場合:

- 企業名の一覧: 「株式会社〇〇」「〇〇ホールディングス株式会社」「〇〇法律事務所」のように、入居している企業や団体の正式名称が階数と共にシンプルに羅列されています。

- デザインがシンプル: 黒やシルバーのプレートに白文字など、機能的で装飾のないデザインが一般的です。テナントの業種まで書かれていることはほとんどありません。

- セキュリティの配慮: 詳細なフロア内のレイアウト図などが掲示されることは稀です。セキュリティ上の理由から、部外者には必要以上の情報を与えないように配慮されています。

案内板に書かれているのが「お店の名前」なら商業ビル、「会社の名前」ならオフィスビルと、ほぼ断定できます。この3つのポイントを組み合わせれば、街のほとんどのビルの正体を見抜けるようになるはずです。

設計する際に意識したいポイント

ビルを建てる、あるいは大規模なリノベーションを行うデベロッパーや設計者の視点に立つと、商業ビルとオフィスビルでは、計画の初期段階から全く異なるアプローチが求められます。ここでは、それぞれのビルを設計する際に、特に重要となるポイントを解説します。

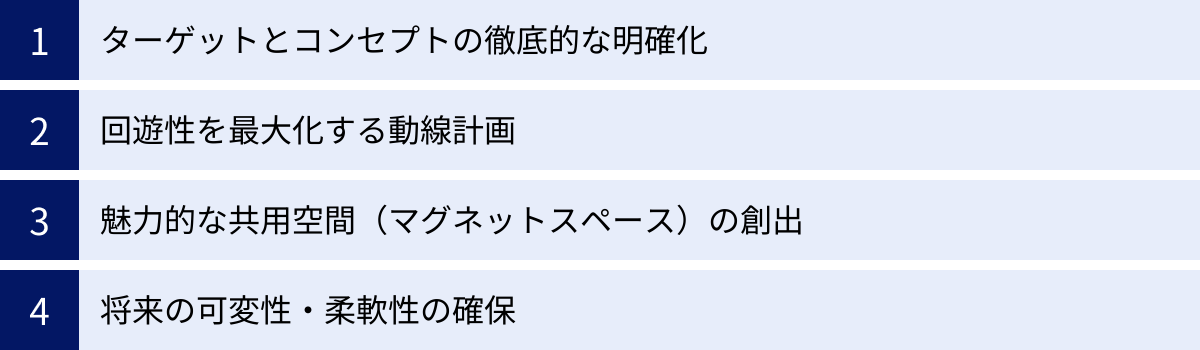

商業ビルを設計する場合

商業ビルの設計は、単なる建築設計に留まらず、マーケティングやブランディング、顧客心理の理解といった要素が複雑に絡み合います。成功の鍵は、いかにして「人が集まり、滞在し、消費したくなる空間」を創造できるかにあります。

- ターゲットとコンセプトの徹底的な明確化:

- 設計の第一歩は、「誰に」「何を」提供するビルなのかを定義することです。ターゲット顧客は若者か、ファミリー層か、富裕層か。提供する価値は「最先端の流行」か、「日常の利便性」か、「特別な日の贅沢」か。このコンセプトが曖昧だと、テナント構成もデザインも中途半端になり、魅力のないビルになってしまいます。

- 回遊性を最大化する動線計画:

- 顧客をビル全体に巡らせ、偶発的な発見や購買(ついで買い)を促す動線計画は、商業ビルの生命線です。

- エスカレーターの戦略的配置: 上りエスカレーターと下りエスカレーターをわざと離れた場所に設置し、顧客がフロアを一周しないと乗り継げないようにする「シャワー効果」「噴水効果」は古典的ですが有効な手法です。

- 視線の抜け(ビスタ): 廊下の突き当りに魅力的な店舗(アンカーテナント)や目を引くアートを配置し、顧客を自然と奥へと誘導します。吹き抜けを設けて上下階の賑わいを見せることも重要です。

- 魅力的な共用空間(マグネットスペース)の創出:

- 店舗以外の空間、すなわち共用部をいかに魅力的にするかが、ビルの付加価値を決めます。人々がただ通り過ぎるのではなく、滞在したくなる「居場所」を提供することが重要です。

- 具体的には、大規模な吹き抜けを持つアトリウム、イベントが開催できる広場、緑豊かな屋上庭園、景色の良い展望スペース、アート作品の展示などが挙げられます。これらの空間が、ビルの集客力を高める「マグネット」となります。

- 将来の可変性・柔軟性の確保:

- 商業施設のトレンドやテナントの入れ替わりは非常に早いです。5年後、10年後を見据え、間取りの変更や業態転換に柔軟に対応できる構造・設備計画が不可欠です。

- 例えば、将来飲食店が入る可能性を考慮し、あらかじめ給排水や排気の設備容量に余裕を持たせておく、間仕切り壁を撤去・新設しやすい構造にしておく、といった配慮が求められます。

オフィスビルを設計する場合

オフィスビルの設計は、華やかさよりも合理性と機能性が追求されます。テナントとなる企業の事業効率を最大化し、そこで働くワーカーの生産性と満足度を高めることが目標です。「資産価値が長く維持できる、効率的で快適なワークプレイス」の実現が鍵となります。

- 賃貸効率を最大化する基準階プラン:

- オフィスビルの収益は賃貸面積に比例するため、基準階のプランニングは極めて重要です。

- レンタブル比の向上: ビルの延床面積のうち、収益を生む賃貸可能な面積の割合を「レンタブル比」と呼びます。この比率を高めるため、エレベーター、階段、トイレなどの共用部(コア)をコンパクトにまとめ、効率的に配置する設計力が求められます。

- 無柱空間の実現: 室内に柱があると、デスクの配置などに制約が生まれます。テナントが自由にレイアウトできるよう、できるだけ柱のない広々とした空間(無柱空間)を実現することが、ビルの競争力を高めます。

- テナント誘致の決め手となる設備スペック:

- 現代の企業がオフィスに求める設備水準は非常に高くなっています。高い設備スペックは、高い賃料と低い空室率に直結します。

- OAフロア: 床下の高さ(100mmが標準)や配線容量が重要です。

- 電気容量: IT化の進展に伴い、十分な電気容量(例:50VA/㎡以上)が求められます。

- 空調システム: テナントが自由に運転・温度設定できる個別空調方式が主流です。

- 天井高: 2,800mm以上の天井高は、開放感があり、近年の標準仕様となりつつあります。

- 環境性能とBCP(事業継続計画)への対応:

- 企業の社会的責任(CSR)への意識の高まりから、環境に配慮したビルが選ばれる傾向が強まっています。CASBEE(建築環境総合性能評価システム)やLEEDといった環境性能認証の取得は、ビルのブランド価値を高めます。

- また、地震や水害などの自然災害時にも事業を継続できるよう、BCP対応も不可欠です。免震・制振構造の採用、非常用発電機の設置、複数系統からの電力供給などが重要な評価ポイントとなります。

- ワーカーの満足度を高めるアメニティ:

- 人材獲得競争が激化する中、従業員が「このオフィスで働きたい」と思えるような付加価値が求められています。

- ビル内に設置された、入居者専用のラウンジやカフェ、フィットネスジム、シャワールーム、緑豊かな屋上テラスなどは、ワーカーのウェルビーイングを高め、テナント企業の満足度向上に繋がります。これらは、単なる福利厚生施設ではなく、ビル選びにおける重要な差別化要因となっています。

商業ビルとオフィスビルの特徴を併せ持つ「複合ビル」とは

これまで商業ビルとオフィスビルを二項対立で解説してきましたが、現代の都市開発、特に大規模な再開発プロジェクトでは、両者の特徴を兼ね備えた「複合ビル(複合用途ビル)」が主流となっています。

複合ビルとは、文字通り、一つの建物の中にオフィス、商業施設、ホテル、住宅、文化施設(劇場や美術館など)、カンファレンスセンターといった複数の異なる用途が組み合わさって存在するビルのことです。例えば、「低層階はショッピングモールとレストラン街、中層階はオフィス、高層階はホテルや高級レジデンス(住宅)」といった構成が代表的です。

なぜ今、複合ビルが都市開発の主役となっているのでしょうか。その背景には、都市機能の高度化と、人々のライフスタイルの変化があります。複合ビルがもたらすメリットは、単に利便性が高いというだけではありません。

- 相乗効果(シナジー)によるエリア価値の向上:

- 複合ビルは、異なる機能が互いに良い影響を与え合います。例えば、オフィスで働くワーカーは、昼休みや仕事帰りに下の階の商業施設でランチや買い物を楽しみます。これにより、商業施設は平日の日中という一般的には集客が弱い時間帯でも安定した売上が見込めます。また、ホテルに宿泊する観光客やビジネス客も、ビル内の商業施設やレストランを利用します。このように、異なる用途が相互に顧客を送り合うことで、ビル全体、ひいてはその周辺エリア全体の賑わいと活性化に繋がります。

- 事業リスクの分散:

- ビルを所有するデベロッパーの視点では、収益源を多角化できるという大きなメリットがあります。例えば、景気後退でオフィスの空室が増えても、商業施設の売上が好調であれば、収益の落ち込みをカバーできます。逆に、インバウンド需要の減少でホテルの稼働率が下がっても、安定したオフィスの賃料収入で支えることができます。単一用途のビルに比べて、経済状況の変化に対する耐性が強いのが特徴です。

- 「職・住・遊」の近接による都市生活の質の向上:

- 複合ビルは、働く場所(職)、住む場所(住)、楽しむ場所(遊)を一つの場所に集約します。これにより、人々は長い通勤時間から解放され、時間を有効に使えるようになります。仕事帰りにジムで汗を流し、レストランで食事をして、そのまま上の階の住居に帰るといったライフスタイルが実現可能です。これは、都市生活における時間的・精神的な豊かさを提供し、街の魅力を高めることに繋がります。

一方で、複合ビルの設計・運営は単一用途のビルよりもはるかに複雑です。

- 動線計画の複雑さ: オフィスワーカー、買い物客、ホテル宿泊客、住民など、異なる目的を持つ人々の動線が交錯しないよう、慎重な計画が必要です。例えば、オフィス専用のエレベーターと商業施設用のエスカレーターを完全に分離する、といった配慮が求められます。

- セキュリティの確保: 高度なセキュリティが求められるオフィスゾーンや住宅ゾーンと、誰もが自由に出入りできる商業ゾーンを明確に区別し、管理する必要があります。

- 法規制への対応: オフィス、商業、ホテル、住宅など、それぞれの用途に適用される消防法や建築基準法の規制が異なります。これらすべての基準を一つの建物でクリアするための、高度な設計技術が求められます。

六本木ヒルズやミッドタウン、近年の渋谷や大手町の再開発プロジェクトなど、都市のランドマークとなっている建物の多くがこの複合ビルです。複合ビルは、多様な都市機能を垂直方向に集積させることで、土地を有効活用し、持続可能で魅力的な街づくりを実現するための、現代における一つの完成形と言えるでしょう。

テナントとしてビルを選ぶ際の3つのポイント

あなたが事業者で、新たに店舗やオフィスを構えることになったとします。その際、どのような基準でビルを選べばよいのでしょうか。商業ビルかオフィスビルか、という大きな分類だけでなく、個別のビルが持つ特性を見極めることが、事業の成功を大きく左右します。ここでは、テナントとしてビルを選ぶ際に特に重視すべき3つのポイントを、商業テナントとオフィステナントそれぞれの視点から解説します。

① 立地

「ビジネスは立地が9割」と言われることもあるほど、場所選びは重要です。しかし、「良い立地」の定義は、商業テナントとオフィステナントで大きく異なります。

- 商業テナントにとっての「良い立地」:

- 商圏とターゲット層: 自分たちの商品やサービスのターゲットとなる顧客が、そのエリアにどれだけ住んでいるか、あるいは訪れるか(商圏人口・交流人口)が最も重要です。例えば、高級アパレル店が学生街に出店しても成功は難しいでしょう。国勢調査や地域のマーケティングデータを分析し、自社のターゲット層と立地の特性が一致しているかを見極める必要があります。

- 視認性とアクセス: 店舗は、通行人から「見つけやすい」こと(視認性)が生命線です。大通りに面しているか、角地か、駅からの人の流れ(動線)の上にあるか、といった点が売上に直結します。たとえ駅から近くても、一本裏の通りに入るだけで人通りが激減することもあります。実際に曜日や時間帯を変えて現地を訪れ、人の流れを自分の目で確認することが不可欠です。

- 競合と周辺環境: 周辺にどのような店舗があるかも重要です。強力な競合店があれば苦戦するかもしれませんが、一方で、同業種が集まることでエリア全体の集客力が高まる「集積のメリット」もあります。また、集客力のある大型商業施設やランドマークの近くは、その恩恵を受けられる可能性があります。

- オフィステナントにとっての「良い立地」:

- 交通利便性: 従業員の通勤のしやすさが第一です。複数の鉄道路線が利用できるターミナル駅の近くは、多様なエリアから人材を集めやすいため、非常に人気があります。また、主要な取引先へのアクセスが良いか、新幹線や空港へのアクセスが良いか、といった点もビジネスの効率を左右します。

- 従業員満足度(アメニティ): 従業員が快適に働ける環境かどうかも重要です。ランチに使える飲食店の選択肢が豊富か、仕事帰りに立ち寄れる商業施設や銀行、郵便局などが近くにあるか、といった周辺環境の充実度は、従業員の満足度や定着率に影響します。

- 企業のブランディング: どのような街にオフィスを構えるかは、企業のブランドイメージを形作ります。例えば、丸の内や大手町は「信頼性・安定性」、渋谷や六本木は「先進性・創造性」、日本橋は「伝統と革新」といったように、街が持つイメージが企業のイメージと重なります。自社が外部に与えたい印象と、その街のイメージが合致しているかを考慮することも大切です。

② セキュリティ

ビジネスにおける物理的な安全と情報セキュリティの確保は、事業継続の基盤です。求めるセキュリティレベルは、業種や事業内容によって異なります。

- 商業テナントにとってのセキュリティ:

- 防犯対策: 高価な商品を扱う宝飾店やブランドショップなどでは、万引きや盗難対策が最優先事項です。ビル全体の警備体制(24時間警備員の常駐や巡回)、防犯カメラの設置状況、警備会社との連携などを確認する必要があります。

- 従業員と顧客の動線分離: バックヤードや従業員専用通路のセキュリティが確保されているかも重要です。顧客エリアと従業員エリアが明確に分かれ、従業員しか入れない区画の施錠管理が徹底されているかを確認しましょう。

- オフィステナントにとってのセキュリティ:

- 入退館管理システム: 情報資産を守ることは、企業の生命線です。ビルエントランスでのICカードや生体認証によるセキュリティゲートの有無は、最低限のチェックポイントです。これにより、部外者の侵入を物理的に防ぎます。

- 多層的なセキュリティレベル: さらに高度なセキュリティを求めるなら、エレベーターが行き先階にしか停止しない「エレベーター不停止機能」や、テナント区画の扉にもビル共通のカードキーが連動しているか、といった点も確認します。「ビル入口」「エレベーターホール」「テナント区画入口」と、何段階のセキュリティチェックがあるかが、ビルのセキュリティレベルを測る指標となります。

- 24時間有人警備: 機械警備だけでなく、防災センターなどに24時間体制で警備員が常駐しているかは、緊急時の対応力に大きな差を生みます。

③ 設備

ビルの設備は、日々の業務の快適性や効率、そして事業の可能性そのものを左右する重要な要素です。

- 商業テナントにとっての設備:

- 電気・ガス・給排水容量: 特に飲食店にとっては、厨房機器を使用するための電気容量、ガスの種類と容量、給排水管の口径やグリストラップ(油水分離槽)の設置可否などが、出店できるかどうかを決める死活問題となります。契約前に、自社の業態に必要な設備要件をビル側が満たしているかを詳細に確認する必要があります。

- 排気・換気設備: 匂いや煙が発生する業種の場合、専用の排気ダクトを屋上まで設置できるか、ビルの換気能力が十分かを確認しなければ、後々近隣テナントとのトラブルの原因になります。

- 搬入動線: 商品の搬入・搬出をスムーズに行えるか、専用の搬入口や搬入用エレベーター、荷捌きスペースが確保されているかは、日々のオペレーション効率に大きく影響します。

- オフィステナントにとっての設備:

- ネットワーク環境: 高速なインターネット回線が利用できるか、複数の通信事業者の回線を引き込めるか(冗長性の確保)は、現代のビジネスに不可欠です。光ファイバーがMDF(主配線盤)まで来ているかは必ず確認しましょう。

- 電源設備: PCやサーバーなどのOA機器を多用するため、コンセントの数と位置、そして1フロアあたりの電気容量は非常に重要です。特にIT企業やコールセンターなどでは、標準以上の電気容量を求める場合もあります。

- 空調システム: テナントが自由にON/OFFや温度設定ができる個別空調であるかは、残業や休日出勤が多い企業にとっては重要なポイントです。セントラル空調の場合、ビルの運転時間に業務時間が縛られてしまいます。

- BCP(事業継続計画)対応: 非常用発電機が設置されており、停電時にどの範囲(共用部のみか、専有部の一部もか)まで電力が供給されるのか、供給時間はどのくらいか、といった点は、災害時の事業継続能力を測る上で極めて重要です。

これらのポイントを総合的に検討し、自社の事業計画や将来の成長性とも照らし合わせながら、最適な一棟を見つけ出すことが、テナントとしての成功の第一歩となります。

まとめ

本記事では、商業ビルとオフィスビルの違いについて、その定義から用途、デザイン、法規制、収益構造、さらには見分け方や設計・選択のポイントに至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

両者の最も本質的な違いは、「誰をターゲットに、どのような価値を提供するために存在するのか」という目的の違いに集約されます。

- 商業ビルは、「不特定多数の来街者」を惹きつけ、楽しませ、消費を促すための「賑わいの舞台」です。そのデザインは華やかで開放的、動線は回遊性を生むように計算され、多様なテナントが集まることで街の活気を創出します。

- オフィスビルは、「特定の企業と従業員」の知的生産活動を支えるための「機能的な拠点」です。そのデザインは合理的で信頼性を感じさせ、セキュリティや最新の設備によって、ワーカーが快適かつ効率的に働ける環境を提供します。

この根源的な目的の違いが、フロア構成、適用される法規制、収益モデルといった、あらゆる側面に反映されているのです。また、現代の都市開発においては、両者の魅力を兼ね備え、職・住・遊の機能を一体化させた「複合ビル」が、都市の新たな価値を創造する主役となっています。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 目的の違い: 商業ビルは「消費の促進」、オフィスビルは「知的生産の支援」。

- デザインの違い: 商業ビルは「魅力的・開放的」、オフィスビルは「機能的・合理的」。

- 利用者の違い: 商業ビルは「不特定多数の消費者」、オフィスビルは「特定の従業員」。

- 法規制のポイント: 商業ビルは「消防法」「バリアフリー法」、オフィスビルは「労働安全衛生法」の遵守が特に重要。

- 簡単な見分け方: 「看板や外観が賑やか」「入口が開放的」なら商業ビル。「外観がシンプル」「入口にセキュリティ」ならオフィスビル。

- 選択のポイント: テナントとしてビルを選ぶ際は、「立地」「セキュリティ」「設備」を自社の事業内容と照らし合わせて慎重に検討することが成功の鍵。

商業ビルとオフィスビルの違いを理解することで、私たちは街を歩く際の視点をより深く、豊かなものにできます。何気なく見上げていたビルの一つひとつに、明確な目的と意図が込められていることに気づくでしょう。そして、不動産投資や事業展開といったビジネスの場面においては、この知識がより的確で戦略的な意思決定を下すための強力な武器となるはずです。