現代の都市部では、働き方の多様化や社会情勢の変化に伴い、オフィスビルのあり方が大きく見直されています。かつては企業の拠点として活況を呈していたビルも、空室の増加という課題に直面するケースは少なくありません。こうした状況を打破する有効な手段として、今、「オフィスビルコンバージョン」が大きな注目を集めています。

この記事では、オフィスビルコンバージョンの基本的な概念から、注目される背景、メリット・デメリット、具体的な進め方、費用、さらには成功のポイントまで、網羅的に詳しく解説します。既存のビル資産の価値を最大限に引き出し、新たな時代のニーズに応えるためのヒントがここにあります。

目次

オフィスビルコンバージョンとは?

不動産や建築の分野で「コンバージョン」という言葉を耳にする機会が増えています。特に、都市の景観や機能に大きな影響を与えるオフィスビルのコンバージョンは、多くの事業者や投資家から関心を集めています。このセクションでは、まず「オフィスビルコンバージョン」が具体的に何を指すのか、その定義と、関連する用語である「リノベーション」や「リフォーム」との違いを明確にしていきます。

オフィスビルを用途変更して再利用すること

オフィスビルコンバージョンとは、その名の通り、既存のオフィスビルを、本来の事務所という「用途」から、ホテル、住居、商業施設、データセンターといった全く異なる用途へと変更(コンバート)し、再利用することを指します。英語の “Conversion” が「転換」や「変換」を意味することからも、その本質が理解できるでしょう。

単なる内外装の改修に留まらず、建物の使い方そのものを根本的に変えるのがコンバージョンの最大の特徴です。例えば、働き方の変化で空室が目立つようになったオフィスビルを、回復基調にあるインバウンド需要を見込んでホテルに生まれ変わらせたり、都心回帰のニーズに応えるために賃貸マンションにしたりするケースがこれにあたります。

コンバージョンは、ゼロから建物を建てる「新築」でも、既存の建物を壊す「解体」でもありません。今ある建物の骨格(構造躯体)を活かしながら、新たな命を吹き込む「再生」の手法と言えます。これにより、空きビル問題を解決に導くだけでなく、都市に必要な新しい機能を供給し、地域の活性化にも貢献する可能性を秘めています。

この手法が求められる背景には、建物の長寿命化、建設コストの上昇、そして環境負荷低減への社会的な要請など、複数の要因が複雑に絡み合っています。コンバージョンは、これらの課題に対する非常に有効なソリューションの一つとして、その重要性を増しているのです。

リノベーションやリフォームとの違い

コンバージョンとしばしば混同されがちな言葉に「リノベーション」と「リフォーム」があります。これらはすべて既存の建物に手を加える行為ですが、その目的と工事の規模において明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、コンバージョンの本質をより深く掴む上で重要です。

| 用語 | 目的 | 工事の規模 | 用途変更 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| リフォーム (Reform) | 原状回復・部分的な修繕 | 小〜中規模 | なし | 壁紙の張り替え、キッチン設備の交換、外壁の塗り直し |

| リノベーション (Renovation) | 機能・価値の向上 | 中〜大規模 | 基本的になし | 間取りの変更、断熱性能の向上、耐震補強 |

| コンバージョン (Conversion) | 用途の変更 | 大規模 | あり | オフィスビルをホテルに、倉庫を住居兼事務所(SOHO)に |

リフォームは、老朽化したり、汚れたり、壊れたりした部分を修繕し、新築に近い状態に戻すことを主な目的とします。いわば、「マイナスをゼロに戻す」ための工事です。例えば、賃貸住宅の退去時に行われる壁紙の張り替えや、古くなったユニットバスの交換などが典型的なリフォームにあたります。建物の用途や基本的な性能は変わりません。

一方、リノベーションは、既存の建物に対して、現代のライフスタイルやニーズに合わせて新たな機能や価値を付け加える大規模な改修を指します。これは「ゼロをプラスにする」行為と表現できます。間取りを大幅に変更して広いリビングを作ったり、断熱材を追加して省エネ性能を高めたり、耐震補強を行って安全性を向上させたりする工事がリノベーションです。リノベーションでは、多くの場合、建物の用途そのものは変わりません。例えば、住宅をより住みやすくするためにリノベーションする、といった形です。

そしてコンバージョンは、これら二つとは一線を画し、建物の「用途」そのものを変更することを最大の特徴とします。オフィスだった建物を、人々が生活する住居や宿泊するホテルに変えるわけですから、当然ながら大規模な改修工事を伴います。その意味で、コンバージョンはリノベーションの一種、あるいはリノベーションを包含する概念と捉えることもできますが、その根本的な目的が「用途変更」にあるという点で区別されます。

まとめると、リフォームは「修繕」、リノベーションは「機能向上」、そしてコンバージョンは「用途変更」と、それぞれの目的を軸に考えると、その違いが明確になるでしょう。オフィスビルの資産価値を再定義し、新たな収益源を生み出す可能性を秘めたコンバージョンは、これからの都市開発においてますます重要な役割を担っていくと考えられます。

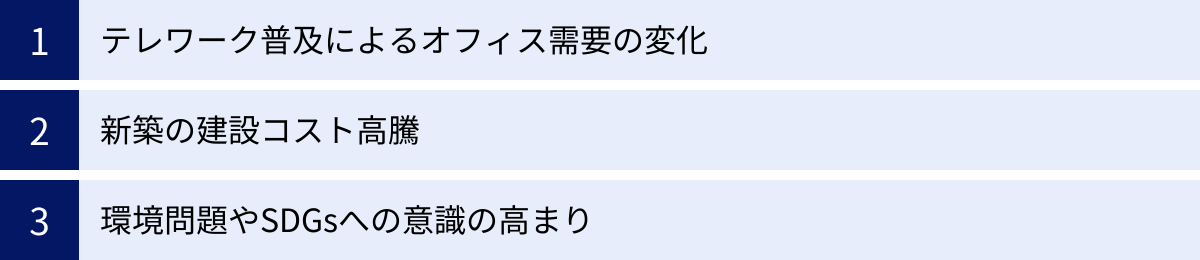

オフィスビルコンバージョンが注目される3つの背景

なぜ今、これほどまでにオフィスビルコンバージョンが注目を集めているのでしょうか。その背景には、社会構造の変化や経済的な要因、そして環境問題への意識の高まりなど、現代特有の複合的な理由が存在します。ここでは、その中でも特に重要な3つの背景について掘り下げて解説します。

① テレワーク普及によるオフィス需要の変化

コンバージョンが注目される最も直接的なきっかけは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て急速に普及したテレワーク(リモートワーク)による働き方の変革です。かつては「毎日オフィスに出社する」のが当たり前でしたが、現在では在宅勤務と出社を組み合わせるハイブリッドワークを導入する企業が大幅に増加しました。

この変化は、企業がオフィスに求める役割や機能に大きな影響を与えています。

- オフィス面積の最適化: 従業員全員が毎日出社しなくなったことで、企業は従来のような広大なオフィススペースを必要としなくなりました。多くの企業がオフィスの縮小移転や一部解約を検討・実施しており、これにより都心部を中心としたオフィスビルの空室率が上昇傾向にあります。

- オフィスの役割の変化: オフィスは単なる「作業場所」から、「コラボレーションを促進する場」「企業文化を醸成する場」「対面でのコミュニケーションを図る場」へと、その役割が変化しています。このため、固定席を減らしてフリーアドレスを導入したり、Web会議用の個室ブースやリラックスできるラウンジスペースを拡充したりするなど、オフィスのレイアウトや機能を見直す動きが活発化しています。

こうしたオフィス需要の構造的な変化は、特に築年数が経過し、現代のニーズに対応しきれていない旧来型のオフィスビルにとって深刻な問題です。空室が埋まらない状態が続けば、ビルの収益性は悪化し、資産価値も低下してしまいます。

このような状況下で、空室問題を抱えるオフィスビルのオーナーにとって、コンバージョンは既存の建物を新たな収益源へと転換させるための極めて有効な戦略となっています。需要が減少した「オフィス」という用途に固執するのではなく、ホテルや住居、商業施設といった、その立地や時代のニーズに合った別の用途に転換することで、資産を再生し、再び価値を生み出すことが可能になるのです。大手不動産仲介会社の調査でも、都心部のオフィス空室率はコロナ禍以前の水準には戻っておらず、この傾向は中長期的に続くと見られています。この「余剰オフィス」の受け皿として、コンバージョンの重要性はますます高まっています。

② 新築の建設コスト高騰

オフィス需要の変化と並行して、コンバージョンを後押ししているもう一つの大きな要因が、新築の建設コストの著しい高騰です。近年、建設業界は複数の要因によって、資材価格と人件費の両面で深刻なコスト上昇圧力にさらされています。

- 資材価格の高騰: ウッドショック(木材価格の高騰)やアイアンショック(鋼材価格の高騰)に代表されるように、世界的な需要の増加や物流の混乱、地政学的なリスクなどにより、建設に不可欠な資材の価格が軒並み上昇しています。セメントやガラス、石油化学製品など、あらゆる資材が高騰しており、新築工事の費用を直接的に押し上げています。

- 人件費の上昇: 建設業界は、以前から技能労働者の高齢化や若者の入職者減による深刻な人手不足に悩まされていました。これに加え、2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」が始まり、労働環境の改善が急務となっています。適切な労働条件を確保するためには人件費の上昇は避けられず、これもまた建設コストを押し上げる要因となっています。

こうした背景から、新たに土地を確保してビルを新築するプロジェクトは、以前と比較して莫大な初期投資が必要となり、事業採算性のハードルが非常に高くなっています。

その一方で、コンバージョンは既存の建物の基礎や構造躯体といった、建設工事の中でも特にコストと時間がかかる部分を再利用します。もちろん、内装の全面改修や設備の入れ替えには相応の費用がかかりますが、ゼロから建物を建てる新築に比べれば、トータルの建設コストを大幅に抑制できるケースがほとんどです。また、解体工事が不要であるため、その分の費用と時間も削減できます。

このように、建設コストが高止まりする状況において、コンバージョンは「コストパフォーマンスに優れた建築手法」としての魅力を増しています。限られた予算の中で最大限の効果を求めるデベロッパーや投資家にとって、新築よりもリスクを抑えつつ事業を実現できるコンバージョンは、合理的な選択肢となっているのです。

③ 環境問題やSDGsへの意識の高まり

3つ目の背景として、世界的な潮流である環境問題への配慮やSDGs(持続可能な開発目標)への意識の高まりが挙げられます。建設業界は、資源やエネルギーの大量消費、CO2の排出、建設廃棄物の発生など、環境に与える負荷が大きい産業の一つとして認識されています。

建物のライフサイクル全体(建設→運用→解体)で考えると、特に「建設」と「解体」の段階で大量のエネルギーが消費され、CO2が排出されます。ビルを一つ解体し、新たに建設する「スクラップ&ビルド」型の手法は、大量のコンクリートガラや金属くずといった建設廃棄物を生み出すことにもつながります。

こうした中で、コンバージョンは環境配慮型の建築手法として高く評価されています。

- 建設廃棄物の削減(リデュース): 既存の建物を解体しないため、スクラップ&ビルドに比べて建設廃棄物の発生を劇的に抑制できます。

- 資源の有効活用(リユース): 建物の主要な構造部分を再利用することは、新たな建設資材の製造・輸送にかかるエネルギーや資源の消費を削減することにつながります。

- CO2排出量の削減: 上記の結果として、建物のライフサイクル全体で見たCO2排出量(ライフサイクルCO2)を削減する効果が期待できます。

この考え方は、「つくる責任 つかう責任」(SDGs目標12)や「気候変動に具体的な対策を」(SDGs目標13)といった目標の達成に直接的に貢献します。また、既存の建物を有効活用し、都市の機能を維持・更新していくことは、「住み続けられるまちづくりを」(SDGs目標11)にもつながります。

近年、投資家が企業を評価する際には、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを重視する「ESG投資」が主流になりつつあります。コンバージョンによって既存ストックを有効活用し、環境負荷を低減するプロジェクトは、ESGの観点からも高く評価されます。そのため、企業にとっては、単なる不動産事業としてだけでなく、企業の社会的責任(CSR)を果たし、企業価値を高めるための重要な取り組みとしても、コンバージョンが選択されるようになっているのです。

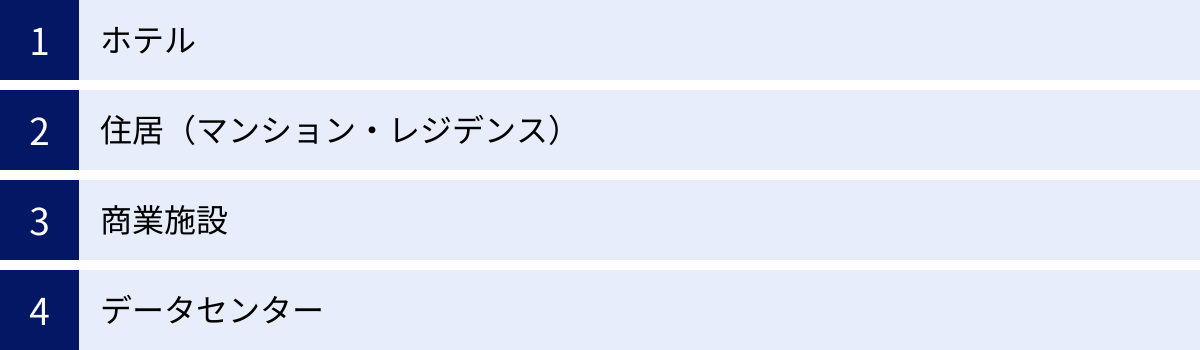

オフィスビルコンバージョンの主な用途変更先

空室が目立つオフィスビルを再生させるコンバージョンですが、具体的にどのような用途に変更されるのでしょうか。変更先の選定は、そのビルの立地、規模、構造、そして周辺エリアの市場ニーズを総合的に分析して決定されます。ここでは、オフィスビルからのコンバージョンで代表的な4つの用途変更先について、それぞれの特徴や適性、注意点を解説します。

ホテル

ホテルへのコンバージョンは、オフィスビルからの転用先として最もポピュラーな選択肢の一つです。特に、インバウンド(訪日外国人旅行者)需要の回復や国内旅行の活発化を背景に、宿泊施設の供給が求められる都市部で多くの事例が見られます。

- 適性:

- 好立地: オフィスビルは、駅からのアクセスが良く、交通の便が非常に良い場所に建てられていることが多く、これはそのままホテルの立地としての強みになります。

- レイアウトのしやすさ: オフィスビルの基準階(オフィススペースとなる階)は、内部に柱が少なく、広々とした整形な空間であることが多いです。この構造は、ホテルの客室を効率的にレイアウトするのに適しています。間仕切り壁を設置することで、同規模の客室を連続して配置しやすいのです。

- 眺望: 高層のオフィスビルであれば、上層階からの眺望を客室の付加価値として活かすことができます。

- 注意点:

- 水回り設備の増設: オフィスビルは、トイレや給湯室など水回りがフロアの特定の場所に集約されています。これをホテルにするには、各客室にユニットバスを設置する必要があり、給排水管や給湯管をフロア全体に新たに敷設する大規模な設備工事が不可欠です。これはコストと工期に大きく影響する要素です。

- 法規制の変更: 建物の用途が「事務所」から「ホテル(特殊建築物)」に変わることで、建築基準法や消防法の要求水準が格段に厳しくなります。例えば、避難経路の確保、スプリンクラー設備の設置義務、内装制限など、防災・安全に関する規定をクリアするための追加改修が必要となります。

- 客室以外のスペース: 客室だけでなく、フロント、ロビー、レストラン、バックヤード(リネン室や事務所など)といった共用部や運営に必要なスペースを確保する必要があり、その計画も重要です。

住居(マンション・レジデンス)

都心部における居住ニーズの高まりを受け、オフィスビルを賃貸マンションやサービスアパートメント、SOHO(Small Office/Home Office)といった住居系施設へコンバージョンする事例も増えています。

- 適性:

- 職住近接ニーズへの対応: 都心に立地するオフィスビルを住居に転用することで、「職場と家の距離が近い」という職住近接のライフスタイルを実現できます。

- 多様な住まいの提供: 一般的なマンションだけでなく、家具付きで短期滞在も可能なサービスアパートメントや、仕事場と住居を兼ねるSOHOなど、多様化する住まいのニーズに対応できる可能性があります。

- 立地: ホテル同様、交通利便性や周辺の商業施設の充実といったオフィスビルの立地特性は、住居としての魅力にも直結します。

- 注意点:

- 採光と通風の確保: 建築基準法では、居室(人が継続的に使用する部屋)には採光や換気のための窓を一定の面積以上設けることが義務付けられています。オフィスビルは奥行きが深いフロアが多く、建物の中心部に窓のない「中住戸」ができてしまう可能性があります。これを解消するために、共用廊下を建物の外部に設けたり、吹き抜けを新設したりするなどの設計上の工夫が必要になります。

- バルコニーの不在: オフィスビルには通常、住居用マンションのようなバルコニーがありません。そのため、エアコンの室外機の設置場所や洗濯物の物干しスペースの確保が大きな課題となります。共用の屋上スペースを活用したり、室内に乾燥機を標準装備したりするなどの対策が考えられます。

- プライバシーの確保: 不特定多数の人が出入りするオフィスとは異なり、住居には高いプライバシーが求められます。エントランスのセキュリティ強化や、居住者以外の立ち入りを制限する動線計画が重要です。

商業施設

人通りの多いエリアに立地するオフィスビルであれば、そのポテンシャルを活かして商業施設にコンバージョンする選択肢もあります。ビル全体を商業施設にするケースのほか、低層階のみを店舗や飲食店にし、上層階はオフィスとして維持する複合施設化も一般的です。

- 適性:

- 集客力: 駅前やメインストリート沿いなど、元々人通りの多い場所に立地している場合、その集客力を直接ビジネスに活かせます。

- にぎわいの創出: 空きビルが魅力的な店舗に生まれ変わることで、周辺エリアのにぎわいを創出し、地域活性化に貢献できます。

- 開放的な空間: 天井高が高く、柱の少ないオフィス空間は、物販店やレストランなど、開放感が求められる店舗レイアウトに適している場合があります。

- 注意点:

- 動線計画: 不特定多数の顧客がスムーズに移動できるよう、エレベーターやエスカレーターの増設、階段の幅の確保など、垂直・水平方向の動線計画が非常に重要になります。

- 設備容量の増強: 飲食店を誘致する場合、厨房からの排気・排煙設備の設置や、防水処理、電気・ガス容量の増強など、オフィスビルにはない専門的な設備工事が必要となります。

- バリアフリー対応: 高齢者や障害者、ベビーカー利用者など、誰もが利用しやすいよう、バリアフリー新法に準拠したスロープの設置や多目的トイレの整備などが求められます。

データセンター

デジタル化社会の進展に伴い、需要が急増しているのがデータセンターです。クラウドサービスの普及やAI、IoTの利用拡大により、サーバーを設置・運用する施設の確保が喫緊の課題となっており、その受け皿として既存のオフィスビルが注目されています。

- 適性:

- 電力・通信インフラ: 都心部のオフィスビルは、大容量の電力供給が受けやすく、高速な通信回線が引き込みやすいなど、インフラ面で有利な場合があります。

- 強固な地盤: 災害時の事業継続計画(BCP)の観点から、強固な地盤に建設されていることが多い都市部のビルは、データセンターの立地として適しています。

- セキュリティ: ビル全体の入退館管理システムなど、オフィスとして元々備わっているセキュリティ設備をベースに、より高度なセキュリティを構築しやすい場合があります。

- 注意点:

- 床の耐荷重: データセンターへのコンバージョンにおける最大の課題は、床の耐荷重です。サーバーラックは非常に重く、1平方メートルあたり1トン以上の荷重がかかることも珍しくありません。一般的なオフィスビルの床(300~500kg/㎡程度)では到底耐えられないため、大規模な構造補強工事が必須となります。

- 空調・冷却設備: サーバーは大量の熱を発するため、24時間365日、安定して冷却し続けるための大規模かつ高効率な空調設備が必要です。室外機の設置スペースや冷却水の確保も課題となります。

- 電力設備: 膨大な電力を消費するため、受変電設備の増強や、停電時に備えた無停電電源装置(UPS)、非常用発電機の設置が不可欠です。これらの重い設備を設置するためのスペースと構造耐力も必要になります。

オフィスビルコンバージョン 4つのメリット

オフィスビルコンバージョンは、単に空室を埋めるためだけの手法ではありません。事業者、利用者、そして社会全体にとって、新築にはない多くのメリットをもたらします。ここでは、コンバージョンが持つ代表的な4つのメリットについて、それぞれを深く掘り下げて解説します。

① 新築よりもコストを抑えられる

コンバージョンを選択する最大の動機の一つが、新築プロジェクトと比較して初期投資(イニシャルコスト)を大幅に抑制できる可能性です。建物をゼロから建設する場合、土地の造成、基礎工事、そして鉄骨や鉄筋コンクリートによる構造躯体の工事に、総工費の大部分と長い時間が費やされます。

コンバージョンでは、この最もコストのかかる基礎と構造躯体を既存のまま再利用します。これにより、以下のようなコスト削減効果が期待できます。

- 基礎・躯体工事費の削減: 新築の場合、総工費の3~4割を占めることもある基礎・躯体工事が不要になるため、建設コストを大きく圧縮できます。

- 解体費用の削減: もし既存のビルを取り壊して新築する場合、まず多額の解体費用が発生します。コンバージョンではこの解体費用が原則として不要です。特に、アスベスト(石綿)が含まれている古いビルの場合、その除去・処分には高額な費用がかかるため、解体を回避できるメリットは計り知れません。

- 資材費の抑制: 鉄骨やコンクリートといった主要構造材を新たに大量に購入する必要がないため、近年の著しい資材価格高騰の影響を比較的受けにくくなります。

もちろん、コンバージョンにも内装の全面解体・再構築や、用途変更に伴う設備の入れ替え・増設に多額の費用がかかります。しかし、プロジェクト全体のトータルコストで見た場合、同規模・同等のスペックの建物を新築するよりも2~4割程度コストを抑えられるケースが多いとされています。このコスト優位性は、事業の採算性を高め、投資回収期間を短縮する上で非常に大きな魅力となります。

② 新築よりも工期が短い

コスト面と密接に関連するのが、工期の短縮というメリットです。前述の通り、建物の基礎や躯体を造る工事は、非常に時間がかかります。天候に左右されやすい工程も多く、工期が遅延するリスクも伴います。

コンバージョンは、この時間のかかる工程をスキップできるため、新築に比べて圧倒的に短い工期でプロジェクトを完了させることが可能です。一般的に、新築ビルの工期と比較して、およそ半分から3分の2程度の期間で完成できると言われています。

工期が短いことのビジネス上のメリットは絶大です。

- 早期の収益化: 建物が早く完成するということは、それだけ早くテナントからの賃料収入やホテル・商業施設の売上といった収益を得られることを意味します。これにより、投資資金の回収を早めることができます。

- 市場機会の獲得: 市場のニーズは常に変化しています。例えば、急なインバウンド需要の高まりに対して、数年がかりの新築ホテル計画では機を逃してしまうかもしれません。工期の短いコンバージョンであれば、市場のトレンドに迅速に対応し、ビジネスチャンスを掴むことが可能です。

- 金利負担の軽減: プロジェクトの資金を借入で賄っている場合、工期が長引けばそれだけ支払う金利も増えていきます。工期短縮は、こうした間接的なコストの削減にもつながります。

このように、スピーディーに事業を立ち上げ、市場の変化に柔軟に対応できる点は、変化の激しい現代において非常に重要な強みと言えるでしょう。

③ 都心などの好立地を有効活用できる

都心の一等地や駅前の便利な場所には、すでに多くのビルが建ち並んでいます。こうしたエリアで、新たにまとまった広さの土地を確保し、新築ビルを建設することは物理的にも経済的にも非常に困難です。

一方で、こうした好立地には、建設から数十年が経過し、設備や仕様が古くなったオフィスビルが数多く存在します。これらのビルは、立地という最大のポテンシャルを持ちながら、オフィスとしての競争力が低下し、空室に悩んでいるケースが少なくありません。

コンバージョンは、こうした「塩漬け」状態になりかねない好立地の不動産を有効活用するための最適なソリューションです。新たに土地を探す必要なく、既存の建物を現代のニーズに合ったホテルやレジデンス、商業施設などに生まれ変わらせることで、その場所が持つ価値を最大限に引き出すことができます。

- 交通利便性の継承: 駅からのアクセスが良いという立地は、ホテル、住居、商業施設のいずれの用途にとっても大きなアドバンテージです。

- 都市機能の更新: 古くなったオフィスビルが新たな魅力的な施設に変わることは、周辺エリアの活性化にもつながります。新しい人の流れを生み出し、街全体のにぎわい創出に貢献します。

- 既存ストックの価値向上: 新築が困難なエリアで、新たな用途の不動産を供給できるため、希少性が高まり、資産価値の向上も期待できます。

このように、コンバージョンは個々のビルの再生に留まらず、都市全体のストックを有効活用し、都市機能を持続的に更新していく上で不可欠な手法なのです。

④ 環境に配慮でき社会貢献にもつながる

現代の企業経営において、環境への配慮は避けて通れないテーマです。SDGsやESG投資への関心の高まりを受け、事業活動における環境負荷の低減が強く求められています。この点において、コンバージョンは非常に優れた特性を持っています。

前述の通り、建物を解体して新築する「スクラップ&ビルド」は、大量の建設廃棄物を生み出し、建設過程で多くのCO2を排出します。これに対し、コンバージョンは「リデュース(廃棄物の削減)」と「リユース(既存躯体の再利用)」を実践する、まさにサステナブル(持続可能)な建築手法です。

- 廃棄物削減: 解体工事を行わないため、コンクリートガラや金属くずといった産業廃棄物の発生を大幅に抑制できます。

- CO2排出量削減: 既存の構造躯体を再利用することで、新たな資材の製造や運搬、現場での建設作業に伴うエネルギー消費とCO2排出を削減できます。建物のライフサイクル全体で評価する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」においても、コンバージョンは新築に比べて環境負荷が低いことが示されています。

- 歴史的・文化的価値の継承: デザイン的に優れたビルや、地域のランドマークとして親しまれてきたビルをコンバージョンすることで、その建物の持つ歴史や記憶を次世代に継承するという文化的な貢献も期待できます。

コンバージョンプロジェクトに取り組むことは、単なる不動産開発ではなく、環境保全や循環型社会の実現に貢献する社会的意義のある活動として、企業イメージの向上にもつながります。これは、顧客や取引先、投資家、そして地域社会からの信頼を獲得する上で、大きなアピールポイントとなるでしょう。

オフィスビルコンバージョン 3つのデメリットと注意点

多くのメリットを持つオフィスビルコンバージョンですが、一方で新築にはない特有の難しさやリスクも存在します。事業を成功させるためには、これらのデメリットや注意点を事前に正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。ここでは、コンバージョンを進める上で直面しがちな3つの大きな課題について解説します。

① 建物の構造上の制約を受ける場合がある

コンバージョンは、既存の建物の骨格を再利用することが前提です。これはコストや工期の面で大きなメリットになる反面、設計の自由度が新築に比べて大きく制限されるというデメリットにもなります。既存の構造が、新しい用途に求められる空間や機能を実現する上での足かせとなるケースは少なくありません。

具体的には、以下のような制約が考えられます。

- 柱・梁の位置: 既存の柱や梁の位置は動かせないため、新しい間取りを計画する上で大きな制約となります。例えば、ホテルで同じ大きさの客室をきれいに並べたい場合や、商業施設で広々とした無柱空間を作りたい場合に、既存の柱が邪魔になることがあります。

- 天井の高さ: オフィスビルの天井高は、用途によっては十分でない場合があります。特に、劇場やホール、大規模なレストランなど、開放感が求められる施設への転用は難しいかもしれません。また、新しい配管や配線を通すために天井裏のスペース(懐)が必要になりますが、既存の梁下の高さが低いと、十分なスペースを確保できず、結果的に室内の天井高が低くなってしまうこともあります。

- 床の耐荷重: 前述の通り、特にデータセンターへの転用では、床の耐荷重が決定的な制約となります。一般的なオフィスビルの床荷重ではサーバーラックの重量に耐えられないため、大規模な構造補強が必要になり、コストが大幅に増加する原因となります。図書館や書庫、大型の厨房機器を設置する際にも同様の問題が生じます。

- 窓の配置と大きさ: 窓の位置や大きさも基本的に変更は困難です。住居やホテルに転用する場合、採光や眺望の観点から窓の存在は重要ですが、オフィスビル特有の横長の連続窓などが、住戸のプライバシー確保や間仕切り壁の設置の際に制約となることがあります。

【対策】

これらの構造上の制約を乗り越えるためには、プロジェクトの初期段階で、極めて詳細な建物調査(デューデリジェンス)を実施することが不可欠です。構造計算書や設計図書を確認するだけでなく、専門家による現地調査を行い、建物の現状を正確に把握することが重要です。その上で、既存の構造を活かしつつ、新しい用途を実現するための創造的な設計提案ができる、経験豊富な設計者を選ぶことが成功の鍵となります。

② 用途変更にともなう法的な手続きが必要

建物の用途を変更することは、単に内装を変えるのとは訳が違い、建築基準法をはじめとする様々な法律上の手続きと規制が関わってきます。これをクリアできなければ、プロジェクトは前に進めません。

- 確認申請: 建築基準法では、特殊建築物(ホテル、店舗、病院、共同住宅など)で、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合、用途変更を行う際に「確認申請」を提出し、建築主事または指定確認検査機関の審査を受ける必要があります。オフィスビルからホテルや住居、商業施設へのコンバージョンは、ほぼ全てのケースでこの確認申請が必要となります。

- 現行法規への適合(遡及適用): 確認申請が必要な用途変更を行う場合、原則として、建物全体を現行の建築基準法や消防法、バリアフリー法、省エネ法などに適合させなければなりません。これを「遡及適用」と呼びます。古いビルは建設当時の法律で建てられているため(既存不適格建築物)、最新の法律に合わせるために、耐震補強、避難階段の増設、スプリンクラーの設置、バリアフリー対応など、大規模な追加改修工事が必要になる場合があります。これが、想定外のコスト増につながる最大の要因の一つです。

- 用途ごとの規制の違い: 用途によって求められる安全基準や設備基準は大きく異なります。例えば、不特定多数の人が利用するホテルや店舗は、事務所に比べて防火区画や排煙設備の規定が厳しくなります。住居であれば、採光や換気に関する規定をクリアしなければなりません。

【対策】

法規制への対応は非常に専門的かつ複雑です。そのため、企画・設計の初期段階から、コンバージョン案件に精通した建築士やコンサルタントに相談し、法的な実現可能性を徹底的に検証することが極めて重要です。どの法律が適用され、どのような改修が必要になるのかを事前に洗い出し、それをコストとスケジュールに正確に反映させる必要があります。行政の建築指導課などと事前に協議を行うことも有効な手段です。

③ 想定外の追加費用が発生する可能性がある

コンバージョンは新築よりコストを抑えられるというメリットがありますが、それはあくまで計画通りに進んだ場合の話です。既存の建物を扱う以上、解体工事を進めていく中で、図面だけでは分からなかった予期せぬ問題が発覚するリスクが常に伴います。

- 有害物質の存在: 1975年以前に建てられたビルでは、耐火被覆材などにアスベスト(石綿)が使用されている可能性があります。アスベストが発見された場合、法律に基づいた厳格な手順で除去工事を行わなければならず、高額な追加費用と工期の延長が発生します。

- 躯体の劣化: 壁や天井を剥がしてみたら、コンクリートのひび割れや鉄筋の錆びなど、想定以上の構造躯体の劣化が見つかることがあります。この場合、建物の安全性を確保するために、コンクリートの補修や鉄筋の補強といった追加の構造補強工事が必要になります。

- 図面との不整合: 古いビルでは、竣工当時の図面が残っていなかったり、その後の改修で図面と現状が異なっていたりすることが珍しくありません。隠れた場所に配管が通っていたり、壁の中に想定外の構造体があったりして、設計変更を余儀なくされることもあります。

【対策】

こうした「見えないリスク」に備えるためには、事前の建物調査を可能な限り詳細に行うことが基本です。しかし、それでも全ての不確定要素を排除することはできません。したがって、事業計画を立てる際には、必ず工事費の10%~20%程度の「予備費」をあらかじめ予算に計上しておくことが、リスクマネジメントの観点から極めて重要です。想定外の事態が発生しても、この予備費の範囲内で対応できるようにしておくことで、プロジェクトの頓挫を防ぐことができます。

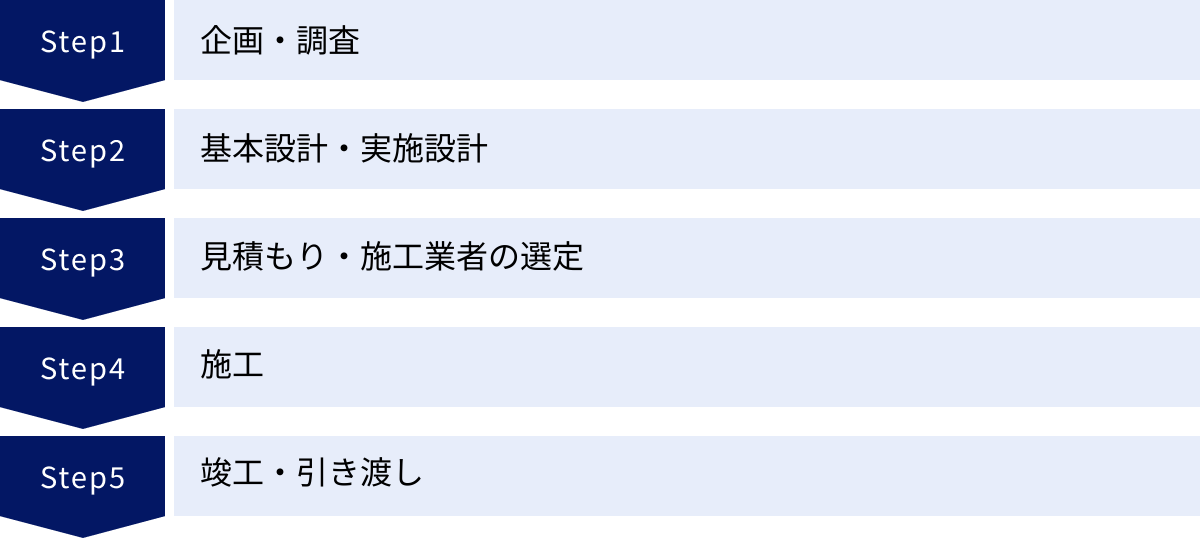

オフィスビルコンバージョンを進める5つのステップ

オフィスビルコンバージョンは、多岐にわたる専門知識と複雑な工程を要するプロジェクトです。事業を成功に導くためには、体系立てられたプロセスに沿って、各段階で適切な判断を下していくことが重要です。ここでは、企画の立ち上げから建物の完成まで、コンバージョンプロジェクトの標準的な流れを5つのステップに分けて解説します。

① STEP1:企画・調査

この最初のステップが、プロジェクト全体の成否を左右する最も重要な段階です。 ここでの検討が不十分だと、後々の工程で手戻りが発生したり、最悪の場合は事業そのものが頓挫したりする可能性があります。

- 事業目的の明確化: なぜコンバージョンを行うのか、その目的を明確にします。「空室を解消したい」「収益性を向上させたい」「地域に貢献したい」など、事業のゴールを定めることが全ての出発点です。

- 市場調査と用途検討: プロジェクトの対象となるビルの立地特性(駅からの距離、周辺環境、人通りなど)を分析し、どのような用途に需要があるかを調査します。ホテル、住居、商業施設、データセンターなど、複数の選択肢の中から、最も事業性が高いと考えられる用途の仮説を立てます。

- 建物調査(フィジビリティスタディ/デューデリジェンス): ここが企画段階の核心部分です。専門家(建築士、構造設計者、設備設計者など)に依頼し、対象となるビルの詳細な調査を行います。

- 法的調査: 建築基準法や消防法などの関連法規をチェックし、希望する用途への変更が可能か、どのような改修が必要になるかを確認します。

- 物理的調査: 建物の構造図や設備図などの資料を確認するとともに、現地で建物の状態(構造躯体の劣化状況、設備の老朽度、アスベストの有無など)を調査します。

- 概算事業収支計画の作成: 調査結果をもとに、コンバージョンにかかる概算の工事費、設計料、諸経費などを算出します。同時に、転用後の想定賃料や売上から得られる収益を予測し、大まかな事業収支計画を作成します。この段階で、投資に見合うリターンが期待できるかを判断します。

このステップで、プロジェクトの基本的な方向性と実現可能性を見極めます。

② STEP2:基本設計・実施設計

企画・調査段階で「事業化可能」と判断されれば、次は具体的な建物の姿を設計図に落とし込んでいくステップに進みます。設計は「基本設計」と「実施設計」の2段階に分かれています。

- 基本設計: 企画・調査の結果を踏まえ、建築家や設計事務所が建物のコンセプト、デザイン、間取り(平面計画)、内外装の仕様、導入する設備の概要などを決めていきます。建物の大枠を決める重要な工程であり、ここで事業主と設計者が何度も打ち合わせを重ね、イメージを具体化していきます。作成された基本設計図をもとに、より精度の高い工事費の見積もりが可能になります。

- 実施設計: 基本設計で固まった内容をもとに、実際に工事を行うために必要な、非常に詳細な設計図書を作成する段階です。意匠図(デザインに関する図面)、構造図(柱や梁などの構造に関する図面)、設備図(電気、空調、給排水などに関する図面)など、数十から数百枚に及ぶ図面が作成されます。この実施設計図書は、この後の施工業者の選定(見積もり依頼)や、行政への確認申請手続きの際に必要となります。

③ STEP3:見積もり・施工業者の選定

実施設計図書が完成したら、実際に工事を担当する施工業者を選定します。パートナーとなる施工業者選びは、工事の品質、コスト、スケジュールを大きく左右するため、慎重に行う必要があります。

- 見積もり依頼(相見積もり): 複数の施工業者(通常3~5社程度)に実施設計図書を提示し、工事費の見積もりを依頼します。これを「相見積もり」と呼びます。

- 見積もり内容の査定(VE/CD提案の評価): 各社から提出された見積書を比較検討します。ここで重要なのは、単に金額の安さだけで判断しないことです。見積もりの項目や数量が正確か、仕様が要求通りかなどを精査します。また、優秀な施工業者は、品質を維持しつつコストを削減する提案(VE: Value Engineering)や、品質を向上させる提案(CD: Cost Downとは異なる、価値向上のための提案)をしてくれることがあります。こうした技術提案力も評価の重要なポイントです。

- 施工業者の選定と契約: 見積もり金額、技術力、過去の実績(特にコンバージョン案件の経験)、会社の信頼性などを総合的に評価し、依頼する施工業者を1社に決定します。その後、工事請負契約を締結し、正式に工事を発注します。

④ STEP4:施工

工事請負契約が完了すると、いよいよ実際の工事が始まります(着工)。この段階では、設計図書に基づいて、安全かつ計画通りに工事を進めていくことが重要です。

- 工事監理: 事業主は、設計を依頼した建築士に「工事監理」を委託するのが一般的です。工事監理者(建築士)は、専門家の立場で、工事が設計図書通りに適切に行われているかをチェックし、品質を確保する役割を担います。定期的に現場を訪れ、施工業者への指示や事業主への報告を行います。

- 工程管理: 施工業者は、作成した工程表に沿って工事を進めます。天候や予期せぬ問題で遅れが生じた場合は、工程を調整し、決められた工期内に工事を完了させるよう管理します。

- 品質・安全管理: 施工業者は、使用する材料や施工方法が仕様書や基準を満たしているか(品質管理)、現場で事故が起きないように作業環境を整えるか(安全管理)を徹底します。

⑤ STEP5:竣工・引き渡し

全ての工事が完了すると、プロジェクトは最終段階を迎えます。

- 完了検査: 工事が完了したら、まず行政(特定行政庁や指定確認検査機関)による完了検査を受けます。この検査で、建物が建築基準法などの法令に適合していることが確認されると、「検査済証」が交付されます。この検査済証がなければ、原則として建物を使用することはできません。

- 施主検査: 行政の検査と並行または前後して、事業主(施主)が設計者立ち会いのもと、建物の仕上がりをチェックします。傷や汚れ、設備の不具合など、図面や仕様書と異なる点があれば、手直しを指示します(手直し工事)。

- 竣工・引き渡し: 全ての手直しが完了し、事業主が建物の完成を確認したら、施工業者から鍵や各種保証書、取扱説明書などを受け取り、「引き渡し」となります。これをもって、コンバージョンプロジェクトは完了(竣工)です。その後、ホテルの開業準備やマンションの入居者募集など、建物の運営フェーズへと移行します。

オフィスビルコンバージョンの費用相場とコストを抑える方法

コンバージョンを検討する上で最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。費用は建物の規模や状態、転用先の用途、内装のグレードなどによって大きく変動するため一概には言えませんが、ここでは一般的な費用相場と、コストを抑えるための具体的なポイントを解説します。

用途別の費用相場

コンバージョンの工事費用は、坪単価(1坪=約3.3㎡あたりの単価)で示されることが多く、新築の坪単価と比較して検討されます。以下に、主な用途変更先ごとの費用相場の目安をまとめます。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、既存建物の劣化状況や構造補強の有無、アスベストの有無などによって大きく変動することを念頭に置いてください。

| 転用先の用途 | 坪単価の目安 | 主な費用変動要因 |

|---|---|---|

| ホテル | 100万円~250万円 | 客室数、ユニットバスのグレード、共用部(ロビー・レストラン)の内装、消防設備の増強 |

| 住居 | 80万円~200万円 | 住戸数、水回り設備のグレード、採光確保のための改修、バルコニー代替設備の有無 |

| 商業施設 | 50万円~150万円 | 内装デザインの自由度、テナントの業種(特に飲食店)、排煙・空調設備の増強、外装の改修範囲 |

| データセンター | 200万円~400万円以上 | 構造補強の規模、電気設備の容量(受変電、UPS、発電機)、空調設備の性能、セキュリティレベル |

費用を左右する主な要因:

- 水回り設備の規模: ホテルや住居のように、各室に水回り(トイレ、浴室、キッチン)を新設する場合、給排水・給湯配管工事が大規模になり、コストを押し上げる大きな要因となります。

- 構造補強の要否: 床の耐荷重が不足している場合や、耐震性能が現行基準を満たしていない場合の構造補強工事は、非常に高額になる可能性があります。

- 内外装のグレード: 内装材や外壁材にどのような素材を使うか、デザインにどこまでこだわるかによって費用は大きく変わります。

- 設備の更新範囲: 空調、電気、昇降機といった既存の基幹設備をどこまで流用できるか、あるいは全面的に更新するかで、費用は大きく変動します。

- アスベストの有無: アスベストの除去工事が必要になった場合、数百万円から数千万円単位での追加費用が発生することがあります。

費用を抑えるためのポイント

コンバージョンは新築より安いとはいえ、決して安価な投資ではありません。事業の採算性を高めるためには、品質を損なわない範囲で賢くコストをコントロールすることが重要です。

- ① 既存設備の最大限の活用:

最も効果的なコスト削減策の一つが、既存の設備をできるだけ活かすことです。特に、電気幹線、空調の室外機やダクト、エレベーターなどは更新費用が高額です。設計段階で、これらの既存設備が新しい用途でも使用可能かどうかを専門家とともに入念に検討し、流用できるものは最大限流用する計画を立てましょう。例えば、既存のトイレや給湯室の位置を活かして、新しい水回りスペースを計画することも有効です。 - ② 設計・仕様の工夫:

建物の性能やデザイン性を大きく損なわない範囲で、仕様を見直すこともコスト削減につながります。- 内装仕上げ: 人目につかないバックヤードの内装材はグレードを落とす、複数のメーカーの類似品を比較検討するなど、細かな仕様の見直しを積み重ねます。

- 間仕切りの簡素化: 例えば、SOHOや若者向けのレジデンスであれば、あえて間仕切りを最小限にしたオープンなプランにすることで、工事費を抑えつつデザイン的な付加価値を生むことも可能です。

- ③ 補助金・助成金の徹底活用:

国や地方自治体は、コンバージョンに関連する様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらを活用できるかどうかで、事業主の実質的な負担額は大きく変わります。後の章で詳しく解説しますが、「優良建築物等整備事業」や「既存建築物省エネ化推進事業」などが代表的です。企画の初期段階から、どのような制度が利用できるかをリサーチし、申請準備を進めることが重要です。 - ④ パートナー選びの最適化:

- 相見積もりの実施: 複数の施工業者から見積もりを取ることは、適正な工事価格を把握し、競争原理を働かせる上で必須です。

- 設計施工一括方式(デザインビルド)の検討: 設計事務所と施工業者を別々に選ぶ「設計施工分離方式」に対し、設計から施工までを一つの会社に一括で発注する「デザインビルド方式」があります。責任の所在が明確になり、設計段階から施工のノウハウを取り入れることでコストダウンや工期短縮につながる場合があります。ただし、設計の自由度が下がったり、コストの透明性が低くなったりする可能性もあるため、プロジェクトの特性に応じて方式を選択することが重要です。

これらのポイントを総合的に検討し、計画の精度を高めることが、予算内でプロジェクトを成功させるための鍵となります。

オフィスビルコンバージョンで活用できる補助金制度

オフィスビルコンバージョンは、多額の初期投資が必要となる事業ですが、その促進は国の政策目標(都市再生、環境負荷低減、既存ストック活用など)にも合致するため、国や地方自治体が様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度をうまく活用することで、事業者の負担を大幅に軽減し、事業の採算性を向上させることができます。ここでは、代表的な補助金制度を紹介します。

(※補助金制度の名称、内容、募集期間等は年度によって変更されるため、必ず最新の情報を各省庁や自治体の公式サイトで確認してください。)

優良建築物等整備事業

国土交通省が所管する、市街地環境の整備改善を目的とした代表的な補助金制度です。土地の共同化や高度利用を通じて、安全で快適なまちづくりに貢献する優良な建築物等の整備に対して、国と地方公共団体が費用の一部を補助します。

- 目的: 都市再生への貢献、土地の有効・高度利用の促進、良質な住宅・都市施設の供給。

- 対象事業: オフィスビルから共同住宅(マンション)、高齢者向け施設、商業施設などへのコンバージョンも、一定の要件(公開空地の確保、地域の景観への配慮など)を満たすことで、この事業の対象となり得ます。特に、複数の土地や建物を一体的に整備するようなプロジェクトで活用されやすい制度です。

- 補助内容: 補助対象となるのは、調査設計計画費、土地整備費(既存建物の解体・除去費など)、共同施設整備費(空地、通路、駐車場など)です。補助率は事業内容や自治体によって異なりますが、対象経費の2分の1や3分の2といった高い補助が受けられる場合があります。

- 注意点: 申請は、事業者が直接国に行うのではなく、事業地のある市区町村を通じて行います。そのため、まずは市区町村の担当窓口に相談し、その自治体でこの事業が実施されているか、プロジェクトが対象になるかを確認する必要があります。

参照:国土交通省 公式サイト

既存建築物省エネ化推進事業

こちらも国土交通省が所管する制度で、既存の住宅・建築物の省エネルギー性能の向上を図る改修工事を支援するものです。コンバージョン工事と同時に、建物の断熱性能を高めたり、高効率な設備を導入したりする場合に活用できます。

- 目的: 建築物分野におけるCO2排出量の削減、エネルギー消費量の削減。

- 対象事業: オフィスビル、ホテル、住宅、商業施設など、幅広い用途の既存建築物が対象です。コンバージョンプロジェクトにおいて、外壁や窓の断熱改修、高効率な空調設備やLED照明への更新など、省エネ性能を高める工事を行う場合に、その費用の一部が補助されます。

- 補助内容: 省エネ改修工事にかかる費用(BELS等の第三者評価の取得費用を含む)の一部が補助されます。補助額や補助率は、省エネ性能の向上率や導入する技術によって変動します。

- 注意点: この事業は、公募期間が定められており、応募多数の場合は採択されないこともあります。また、工事着手前に申請・交付決定を受ける必要があります。コンバージョン計画の早い段階で、省エネ改修の計画を立て、公募情報をチェックしておくことが重要です。

参照:国土交通省 公式サイト、事業執行支援室(一般社団法人 環境共創イニシアチブ等)公式サイト

各自治体が実施する補助金制度

国の制度に加えて、都道府県や市区町村が、地域の実情に合わせて独自の補助金・助成金制度を設けている場合があります。これらの制度は、国の制度よりも利用しやすかったり、地域の特定の課題解決に特化していたりすることがあります。

- 制度の例:

- 耐震化促進事業: コンバージョンに伴い、現行の耐震基準を満たすための耐震改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助する制度。多くの自治体で実施されています。

- 空き家・空き店舗活用事業: 地域の空き家や空き店舗の解消を目的として、改修費用や家賃の一部を補助する制度。小規模なビルのコンバージョンで活用できる可能性があります。

- 特定の用途への転用支援: 例えば、観光客の増加に対応するために宿泊施設への転用を促す補助金(例:京都市など)や、子育て支援施設への転用を支援する補助金など、自治体が重点を置く政策に応じたユニークな制度が存在します。

- 景観形成や歴史的建造物保全: 地域の景観に配慮した改修や、歴史的価値のある建物の保存活用を目的としたコンバージョンに対して補助を行う制度。

- 活用に向けたポイント:

最も重要なのは、プロジェクトを計画している地域の自治体のウェブサイトをこまめにチェックし、どのような制度があるかを事前にリサーチすることです。都市計画課、建築指導課、商工観光課など、関連する部署に直接問い合わせてみるのも有効な手段です。国の制度との併用が可能かどうかも含めて、最適な補助金の組み合わせを検討することが、事業コストを抑える鍵となります。

コンバージョンを成功させるための重要なポイント

オフィスビルコンバージョンは、大きな可能性を秘めた事業である一方、多くの課題やリスクも伴います。これらのハードルを乗り越え、プロジェクトを成功に導くためには、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。ここでは、特に重要となる3つの成功要因について解説します。

実績が豊富な専門会社に相談する

コンバージョンプロジェクトの成否は、パートナーとなる専門会社(設計事務所、コンサルタント、建設会社など)の選定にかかっていると言っても過言ではありません。 コンバージョンは、新築とは異なる特殊な知識、技術、そして経験が求められるからです。

- なぜ専門性が必要か?:

- 法規制への深い理解: 用途変更に伴う建築基準法や消防法などの複雑な規制を正確に読み解き、現行法規に適合させるための最適な改修方法を提案できる能力が必要です。

- 既存建物の読解力: 図面や現地調査から、既存の建物の構造的な特徴や課題、設備の状況を正確に把握し、それを活かす設計を考える力が求められます。

- コスト管理能力: 解体してみないと分からない不確定要素が多い中で、リスクを予測し、適切なコスト管理を行うノウハウが不可欠です。

- 創造的な問題解決能力: 構造上や法規上の制約という「パズル」を、創造的なアイデアで解き、新しい用途としての価値を最大化する設計力が問われます。

- パートナー選びのポイント:

- コンバージョンの実績: これまでにどのような建物を、どのような用途にコンバージョンした実績があるかを確認しましょう。特に、自分が計画している用途(ホテル、住居など)への転用経験が豊富な会社を選ぶことが重要です。

- 提案力: 自社の要望を伝えるだけでなく、専門家の視点から、より事業性を高めるための提案や、潜在的なリスクに対する具体的な対策案を示してくれる会社は信頼できます。

- ワンストップ対応の可否: 企画・調査から設計、施工、さらには竣工後の運営支援まで、一気通貫でサポートしてくれる会社であれば、各フェーズでの連携がスムーズに進み、責任の所在も明確になります。

プロジェクトのなるべく早い段階、できれば企画・調査のステップから信頼できる専門家をパートナーに迎え、二人三脚で事業を進めていくことが、成功への一番の近道です。

用途変更に関する法規制を事前に確認する

デメリットの項でも触れましたが、法規制の壁はコンバージョンにおける最大のハードルの一つです。この確認を怠ると、後になって計画の大幅な変更や、最悪の場合はプロジェクトの中止を余儀なくされる可能性があります。

「このビルは、本当に目的の用途に変更できるのか?」という問いに対する答えを、事業計画の初期段階で徹底的に検証しておく必要があります。

- 確認すべき主要な法規制:

- 建築基準法: 用途変更の確認申請の要否、現行法規への遡及適用の範囲、耐震基準、採光・換気・排煙の規定など。

- 消防法: 用途によって大きく異なる防火区画、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置義務、避難経路の確保など。

- 都市計画法: その土地の用途地域(商業地域、住居地域など)で、計画している建物の用途が許可されているか。

- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法): 不特定多数が利用する施設に求められるバリアフリー基準。

- エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法): 一定規模以上の建築物に求められる省エネ基準。

- 事前確認の進め方:

- 専門家による法規チェック: コンバージョンに詳しい建築士に依頼し、関連法規を網羅的にリストアップし、計画が各規定をクリアできるか、どのような改修が必要になるかを詳細に検討してもらいます。

- 行政との事前協議: 設計がある程度固まった段階で、特定行政庁(都道府県や市など)の建築指導課や、所轄の消防署と事前協議を行うことが非常に有効です。行政の担当者に計画を説明し、法解釈や必要な手続きについて確認することで、後の確認申請などをスムーズに進めることができます。

この地道な事前確認作業が、後々の手戻りや想定外のコスト増を防ぎ、プロジェクトを円滑に進めるための生命線となります。

事業計画の段階で収支シミュレーションを徹底する

コンバージョンは、魅力的な建物を造ることがゴールではなく、あくまで投資に見合うリターンを生み出す「事業」です。したがって、事業計画の段階で、精度の高い収支シミュレーションを行い、その事業が本当に成り立つのかを客観的に評価することが不可欠です。

- シミュレーションに盛り込むべき要素:

- 収入(インカム):

- 転用後の想定賃料や客室単価、稼働率、店舗の売上予測など。周辺の類似物件の相場や市場動向を詳細に調査し、現実的な数値を設定します。

- 支出(コスト):

- 初期投資(イニシャルコスト): 物件取得費、調査・設計料、工事費(予備費を含む)、各種申請手数料、税金など。

- 運営費(ランニングコスト): 維持管理費、修繕費、水道光熱費、固定資産税・都市計画税、保険料、テナント募集費用、人件費など。

- 収入(インカム):

- 複数のシナリオで検討する:

収支シミュレーションは、1つのパターンだけでなく、複数のシナリオ(楽観シナリオ、標準シナリオ、悲観シナリオ)で作成することが重要です。例えば、稼働率や賃料が想定よりも低かった場合や、金利が上昇した場合でも、事業が破綻しないかといったストレステストを行います。これにより、事業のリスク許容度を把握することができます。 - 投資指標の活用:

NOI(Net Operating Income:純営業収益)やキャップレート(還元利回り)、IRR(Internal Rate of Return:内部収益率)といった不動産投資の指標を用いて、プロジェクトの収益性を客観的に評価します。

「なんとなく儲かりそう」といった感覚的な判断は絶対に避けるべきです。 データに基づいた徹底的な収支シミュレーションこそが、コンバージョン事業を成功に導き、長期的に安定した収益を確保するための羅針盤となるのです。

オフィスビルコンバージョンの具体的事例

ここでは、実際にオフィスビル等の既存建物を異なる用途へ転用した、国内の代表的なコンバージョン事例をいくつか紹介します。これらの事例は、コンバージョンが都市に新たな価値を生み出す可能性を示しています。

ホテルへの転用事例:the b ochanomizu

「the b ochanomizu」は、東京都千代田区、JR御茶ノ水駅から徒歩数分という交通至便な立地に建つホテルです。この建物は、元々オフィスビルとして使用されていました。

- 概要:

- 元の用途: オフィスビル

- 転用後の用途: ビジネスホテル

- 所在地: 東京都千代田区神田淡路町

- 特徴:

この事例のポイントは、オフィスビルの構造的な特徴をうまく活かしている点です。オフィスビルの基準階は柱が少なく整形な空間であることが多いため、効率的に客室をレイアウトすることに適しています。駅近というオフィスビルならではの好立地を、そのままホテルの集客力に転換した典型的な成功パターンと言えます。内装は機能性とデザイン性を両立させ、ビジネスや観光の拠点として新たな価値を創出しました。オフィス需要が変化する中で、宿泊需要が見込めるエリアの既存ビルをホテルに転用する、というコンバージョンの王道的なアプローチを示しています。

参照:the b ochanomizu 公式サイト

複合施設への転用事例:the A.I.R building

「the A.I.R building」は、東京・新橋にあった「旧新橋東急ビル」を大規模なコンバージョンによって再生させた複合施設です。築50年を超えたオフィスビルが、現代のニーズに応える施設へと生まれ変わりました。

- 概要:

- 元の用途: オフィスビル(旧新橋東急ビル)

- 転用後の用途: 複合施設(オフィス、商業店舗、カンファレンス)

- 所在地: 東京都港区新橋

- 特徴:

この事例は、単一用途への転換ではなく、複数の用途を組み合わせた複合施設とした点が特徴です。低層部には飲食店などの商業店舗を誘致して街のにぎわいを創出し、中層部にはカンファレンス施設、そして高層部は現代の働き方に合わせた付加価値の高いオフィスとしてリニューアルされました。建物の構造を活かしつつ、耐震性能の向上や設備の全面的な更新を実施。スクラップ&ビルドではなく、既存の建物を活かしながら都市機能を更新するという、サステナブルな都市開発のモデルケースとして注目されています。

参照:東急不動産株式会社 公式サイト ニュースリリース等

住居への転用事例:the SOHO

厳密にはオフィスビルからの転用ではありませんが、大規模コンバージョンの象徴的な事例として「the SOHO」は外せません。この建物は、東京・お台場エリアにあった倉庫を、クリエイター向けのSOHO(住居兼事務所)へとコンバージョンしたものです。

- 概要:

- 元の用途: 倉庫

- 転用後の用途: SOHO(住居兼事務所)

- 所在地: 東京都江東区青海

- 特徴:

倉庫建築が持つ「天井高の高さ」と「広大なフロア面積」というポテンシャルを最大限に活かした事例です。一般的なマンションでは実現不可能な、開放感あふれるロフト付きの空間や、自由なレイアウトが可能なワークスペースを提供。共用部にはラウンジやフィットネスジム、バーなどを備え、入居者同士のコミュニティ形成を促進する仕掛けが施されています。このプロジェクトは、「働く」と「住む」の境界を融合させた新しいライフスタイルを提案し、コンバージョンによって全く新しい価値が生み出せることを証明しました。既存建物の特性を逆手にとり、それを魅力に変えるというコンバージョンの醍醐味を示しています。

参照:関連不動産会社公式サイト等

オフィスビルコンバージョンを手がける代表的な会社

オフィスビルコンバージョンを成功させるには、専門的な知見と豊富な実績を持つパートナー企業の選定が不可欠です。ここでは、日本国内でオフィスビルコンバージョン事業を積極的に手がけている代表的な会社をいくつか紹介します。

株式会社IDK

株式会社IDKは、建築の企画、設計、監理を手がける一級建築士事務所です。特に、ホテルやレジデンス(住居)へのコンバージョンにおいて豊富な実績を持っています。

- 特徴:

プロジェクトの初期段階である企画・事業計画のコンサルティングから強みを発揮し、事業性の高いコンバージョン計画を提案しています。法規制のチェックや事業収支のシミュレーションといった、事業の根幹をなす部分でのサポートが手厚いのが特徴です。デザイン性の高い空間づくりにも定評があり、建物の価値を最大化する設計を得意としています。

参照:株式会社IDK 公式サイト

清水建設株式会社

清水建設株式会社は、日本を代表するスーパーゼネコン(大手総合建設会社)の一つです。新築工事だけでなく、リニューアルやコンバージョン事業にも力を入れています。

- 特徴:

高い技術力と豊富なリソースを活かし、大規模で複雑なコンバージョン案件にも対応できるのが強みです。設計から施工までを一貫して手がける「設計施工(デザインビルド)」方式での対応も可能で、品質、コスト、工期の各面で最適化を図ることができます。耐震補強や省エネ化といった、建物の性能を抜本的に向上させる技術にも長けており、建物の長寿命化に貢献するコンバージョンを実現します。

参照:清水建設株式会社 公式サイト

株式会社ザイマックス

株式会社ザイマックスは、不動産の運営・管理(プロパティマネジメント)を中核とする不動産総合サービス会社です。不動産の「使う」視点からコンバージョンを捉えているのが特徴です。

- 特徴:

全国で数多くのビルを管理・運営してきた経験から得られる豊富なデータと知見を活かし、マーケットのニーズに合った、収益性の高いコンバージョンを提案します。単に建物を改修するだけでなく、その後のリーシング(テナント誘致)や運営までを見据えた計画を立てるのが強みです。自社でもサテライトオフィス「ZXY(ジザイ)」の展開において、既存ビルを有効活用するコンバージョンを実践しています。

参照:株式会社ザイマックス 公式サイト

株式会社メイク

株式会社メイクは、「コンバージョンといえばメイク」をスローガンに掲げ、コンバージョン事業を専門的に手がける建設・不動産会社です。

- 特徴:

ホテル、レジデンス、商業施設、保育園など、多岐にわたる用途へのコンバージョンで非常に多くの実績を持っています。特に、企画段階から事業に参画し、事業主に代わってプロジェクト全体を推進するプロジェクトマネジメント力に定評があります。企画、設計、施工、リーシング、そして運営までをワンストップでサポートできる体制を整えており、コンバージョンに関するあらゆる課題に対応できるのが大きな強みです。

参照:株式会社メイク 公式サイト

まとめ

本記事では、「オフィスビルコンバージョン」について、その基本的な概念から、注目される背景、メリット・デメリット、具体的な進め方、費用、成功のポイント、そして事例に至るまで、包括的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、オフィスビルコンバージョンとは、テレワークの普及によるオフィス需要の変化や、新築コストの高騰、SDGsへの意識の高まりといった現代的な課題を背景に、既存のオフィスビルをホテルや住居、商業施設といった新たな用途に転換し、再利用する手法です。

この手法には、

- メリット: ①新築よりもコストを抑えられる、②工期が短い、③都心の好立地を有効活用できる、④環境に配慮でき社会貢献にもつながる

- デメリット: ①建物の構造上の制約、②法的な手続きの煩雑さ、③想定外の追加費用の発生リスク

といった光と影の両側面が存在します。

この魅力的ながらも複雑なプロジェクトを成功に導くための鍵は、以下の3点に集約されます。

- 実績豊富な専門会社をパートナーに選ぶこと

- 用途変更に関する法規制を徹底的に事前確認すること

- 事業計画の段階で精緻な収支シミュレーションを行うこと

オフィスビルコンバージョンは、単に一つの建物を再生させるだけでなく、使われなくなった都市の資産に新たな命を吹き込み、時代のニーズに応える新しい機能を供給することで、都市そのものの魅力を高め、持続可能な社会の実現に貢献する、非常に大きなポテンシャルを秘めています。この記事が、オフィスビルの有効活用を検討されている方々にとって、その一歩を踏み出すための確かな指針となれば幸いです。