日本は世界でも有数の地震大国であり、いつ、どこで大規模な地震が発生してもおかしくない状況にあります。企業にとって、従業員の生命と安全を守り、事業を継続していくためには、オフィスの安全性を確保することが極めて重要です.その根幹をなすのが、オフィスビルに適用される「耐震基準」です。

しかし、「耐震基準」と一言でいっても、「新耐震」や「旧耐震」といった言葉を聞いたことがあるだけで、その具体的な内容や違い、自社のオフィスがどちらに該当するのかを正確に把握している方は少ないかもしれません。特に、オフィス移転や新規開設を検討している企業の担当者にとって、耐震性能は物件選定における重要な判断材料となります。

この記事では、オフィスビルの耐震基準について、専門的な知識がない方にも分かりやすく、網羅的に解説します。新旧の耐震基準の具体的な違いから、建築基準法の歴史的変遷、より高い安全性を実現する「耐震」「制震」「免震」といった構造の違い、そして自社オフィスの耐震性を確認する具体的な方法まで、詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読むことで、以下の点が明確になります。

- オフィスビルの耐震基準の基本的な考え方

- 「新耐震基準」と「旧耐震基準」の決定的な違い

- 「耐震」「制震」「免震」それぞれの構造のメリット・デメリット

- 自社オフィスの耐震性能を自分で確認するための具体的な手順

- 耐震性の高いオフィスビルを選ぶための実践的なポイント

従業員の安全確保、そして企業の未来を守るための事業継続計画(BCP)の第一歩として、本記事で解説する耐震基準の知識をぜひご活用ください。

目次

オフィスビルの耐震基準とは

オフィスビルの耐震基準とは、地震の揺れに対して建物が倒壊・崩壊せず、人命を守ることを目的として、建築基準法で定められた構造上の強さに関する最低限のルールのことです。これは、オフィスビルに限らず、住宅、商業施設、工場など、日本国内で建築されるすべての建物に適用される、非常に重要な規定です。

地震大国である日本では、過去に数多くの大地震に見舞われ、そのたびに甚大な被害を受けてきました。その苦い経験と教訓を活かし、より安全な建物を実現するために、耐震基準は何度も見直され、強化されてきた歴史があります。つまり、耐震基準は、過去の災害から得られた科学的知見の結晶といえます。

耐震基準の最も重要な目的は、「人命の保護」です。大規模な地震が発生した際に、建物が瞬時に倒壊・崩壊してしまうと、中にいる人々が避難する時間を確保できず、多くの命が失われる危険性があります。耐震基準は、たとえ建物が損傷したとしても、即座の倒壊は免れ、人々が安全に外部へ避難するための時間を確保することを第一に考えて設計されています。

もちろん、二次的な目的として「財産の保護」も含まれます。建物自体の損壊を最小限に抑えることは、企業の資産を守り、地震後の事業復旧を迅速に進める上で不可欠です。しかし、あくまでも最優先されるのは人命であり、耐震基準は「最低限の安全ライン」であるという認識を持つことが重要です。

この耐震基準の具体的な内容は、建築基準法および、その詳細を定めた建築基準法施行令に規定されています。法律で定められているため、これを満たさない建物は原則として建築することができません。企業がオフィスビルを選ぶ際にこの耐震基準を理解しておくことは、単に法律上の話というだけでなく、企業経営における重要なリスクマネジメントの一環と言えます。

なぜなら、耐震性の低いオフィスビルを選択することは、以下のような多岐にわたるリスクを抱え込むことになるからです。

- 従業員の生命・身体へのリスク: 最も憂慮すべきリスクです。大地震時に建物が倒壊すれば、従業員の命が危険に晒されます。企業には、従業員が安全に働ける環境を提供する「安全配慮義務」があり、この義務を怠ったと判断されれば、法的な責任を問われる可能性もあります。

- 事業継続へのリスク: 建物が大きな被害を受ければ、オフィスの機能は完全に停止します。業務の再開が大幅に遅れるだけでなく、重要なデータや設備が失われれば、事業の存続自体が危ぶまれる事態にもなりかねません。これは事業継続計画(BCP)の観点から、致命的な問題です。

- 企業資産へのリスク: オフィス内の高価なサーバー、PC、什器、書類などが損傷・滅失する可能性があります。また、自社ビルとして所有している場合、建物自体の資産価値が大きく損なわれることになります。

- 社会的信用の失墜: 万が一、自社オフィスが地震で倒壊し、従業員に被害が及んだ場合、「安全管理を軽視していた企業」というレッテルを貼られ、顧客や取引先、社会全体からの信用を失う可能性があります。

このように、オフィスビルの耐震基準を理解し、安全性の高い物件を選ぶことは、コンプライアンス(法令遵守)の観点だけでなく、従業員の安全、事業の継続性、そして企業のブランドイメージを守るための根幹的な取り組みなのです。

ここでよくある質問として、「耐震基準を満たしていれば、どんな地震が来ても絶対に安全なのですか?」という点が挙げられます。この答えは「No」です。耐震基準は、あくまで過去の地震データに基づいて設定された「想定される地震」に対する最低限の基準です。科学技術の進歩により、その精度は年々向上していますが、人類がまだ経験したことのない、想定をはるかに超える規模の地震が発生する可能性はゼロではありません。

したがって、耐震基準は絶対的な安全を保証するものではなく、リスクを最小化するための重要な指標であると理解することが大切です。次の章からは、この耐震基準がどのように変遷し、現在どのような基準が運用されているのか、より具体的に掘り下げていきます。

「新耐震基準」と「旧耐震基準」の違い

オフィスビルの耐震性を語る上で、最も基本的かつ重要な区別が「新耐震基準」と「旧耐震基準」の違いです。この二つの基準を分ける境界線は、建築確認済証の交付日が「1981年(昭和56年)6月1日」以降か、それ以前かという点にあります。この日付は、建築基準法が大きく改正された施行日であり、日本の建物の安全性における大きなターニングポイントとなりました。

なぜこの改正が行われたかというと、1978年に発生した宮城県沖地震が大きなきっかけです。この地震では、特に建物の倒壊による被害が大きく、当時の耐震基準(旧耐震基準)では大地震に対する備えが不十分であることが浮き彫りになりました。この教訓から、より厳しい基準である新耐震基準が導入されることになったのです。

ここでは、新旧二つの耐震基準が、具体的にどのように違うのかを詳しく解説します。

| 項目 | 新耐震基準 | 旧耐震基準 |

|---|---|---|

| 適用された建築確認日 | 1981年6月1日以降 | 1981年5月31日以前 |

| 想定する地震の揺れ | ・震度5強程度の中規模地震では「軽微な損傷に留まる」 ・震度6強〜7程度の大規模地震でも「倒壊・崩壊しない」 |

・震度5強程度の中規模地震で「倒壊しない」 ・(震度6強以上の大規模地震については規定なし) |

| 設計の考え方 | 人命保護の徹底。大地震時に建物が大きく揺れて損傷することは許容するが、人命を脅かす倒壊・崩壊は絶対に防ぐ。 | 建物の存続。中規模の地震に対して、建物が致命的な損傷を受けずに存続することを目指す。 |

| 主な設計計算 | ・一次設計(許容応力度計算) ・二次設計(保有水平耐力計算) |

・一次設計(許容応力度計算)のみ |

この表からもわかるように、両者の最大の違いは「大規模地震(震度6強~7)を想定しているかどうか」という点にあります。この違いが、建物の安全性に決定的な差を生むことになります。

新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認)

新耐震基準は、1981年6月1日に施行された改正建築基準法に基づく基準です。その核心は、地震に対する二段階の設計思想にあります。

第一段階:一次設計(許容応力度計算)

これは、建物が頻繁に遭遇する可能性のある中規模の地震(震度5強程度)を想定した設計です。このレベルの揺れに対しては、建物はほとんど損傷せず、地震後も継続して使用できる状態を保つことが求められます。具体的には、建物の各部材(柱、梁、壁など)にかかる力が、その材料が持つ弾性限度(元の形に戻れる限界)を超えないように設計されます。これは旧耐震基準でも行われていた計算です。

第二段階:二次設計(保有水平耐力計算)

これが新耐震基準の最も重要な特徴です。建物の寿命中に一度経験するかどうかという、極めて稀に発生する大規模な地震(震度6強から7程度)を想定しています。このレベルの強烈な揺れに対しては、建物がある程度損傷し、塑性変形(元に戻らない変形)することは許容します。しかし、人命に危険を及ぼすような倒壊・崩壊は絶対に引き起こさないことが絶対条件とされています。

この「保有水平耐力計算」とは、簡単に言えば「建物全体として、どれだけの水平力(地震力)に耐えられるか」を計算するものです。建物の強度だけでなく、粘り強さ(靭性)も評価し、大地震の巨大なエネルギーを建物全体で吸収・放散し、倒壊を防ぐ能力があることを確認します。

新耐震基準で建てられたオフィスビルは、この二段階の厳格なチェックをクリアしているため、旧耐震基準のビルと比較して、大地震に対する安全性が格段に高いと言えます。企業がBCP(事業継続計画)を策定する上で、新耐震基準を満たしていることは、オフィス選定の最低条件と考えるべきでしょう。

旧耐震基準(1981年5月31日以前の建築確認)

旧耐震基準は、1950年に制定された建築基準法に当初から盛り込まれていた基準で、1981年の大改正まで運用されていました。

この基準が想定していたのは、震度5強程度の揺れ(中規模地震)に対して、建物が倒壊しないことでした。つまり、建物の構造体が大きな損傷を受けないレベルの安全性を確保することを目的としていました。

しかし、旧耐震基準には、新耐震基準における「二次設計」のような、震度6強以上の大規模地震に関する明確な規定がありませんでした。 当時の技術や知見では、現在のように巨大な地震動を想定した設計手法が確立されていなかったためです。

その結果、1995年の阪神・淡路大震災では、この弱点が露呈しました。亡くなられた方の多くが建物の倒壊による圧死であり、その被害は旧耐震基準で建てられた建物に集中したことが、その後の調査で明らかになっています。(参照:国土交通省「阪神・淡路大震災における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書の概要」)

この事実から、「旧耐震基準のビルは危険」というイメージが定着しました。実際に、大規模地震に対する倒壊リスクは新耐震基準のビルよりも高いことは否定できません。そのため、金融機関の融資評価が低くなったり、資産価値が低く見積もられたり、テナントが集まりにくいといったデメリットが生じることがあります。

ただし、ここで一つ注意すべき点があります。それは、「旧耐震基準の建物=すべてが違法建築」というわけではないということです。建てられた当時は適法であったため、これらの建物は「既存不適格建築物」と呼ばれます。法的には、そのまま使用し続けることが認められていますが、現行の安全基準を満たしていない状態にある、ということです。

また、「旧耐震基準だから即座に危険」と断定するのも早計です。後の章で詳しく解説しますが、旧耐震基準のビルであっても、所有者がきちんと耐震診断を行い、必要な耐震補強工事を実施していれば、新耐震基準と同等、あるいはそれ以上の安全性を確保しているケースも少なくありません。

したがって、オフィスビルを選ぶ際には、まず「1981年6月1日」という日付を基準に新旧を見分けることが第一歩。そして、旧耐震基準のビルについては、耐震補強工事の有無を確認することが、より正確な安全性評価につながる重要なステップとなります。

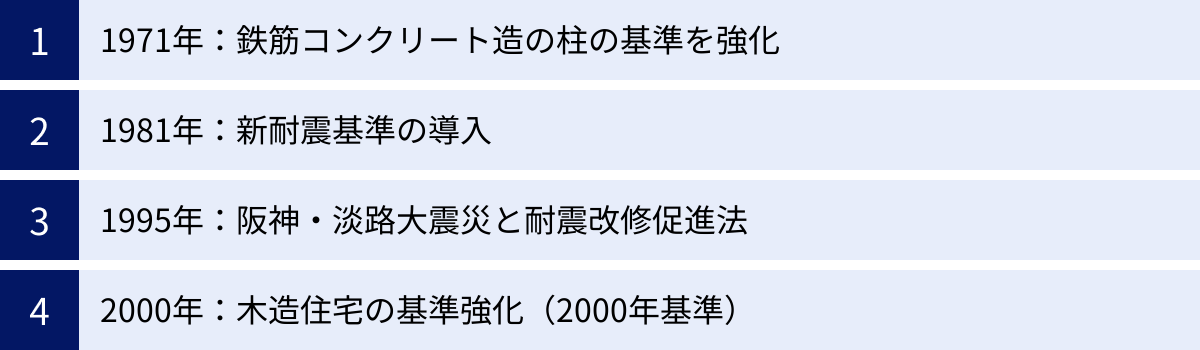

建築基準法の主な改正の歴史

日本の耐震基準は、一度の改正で完成したものではありません。それは、大地震という自然の猛威と向き合い、そのたびに得られる貴重な教訓を法律に反映させてきた、絶え間ない改善の歴史そのものです。ここでは、オフィスビルの安全性に深く関わる、建築基準法の主要な改正の歴史を時系列で追い、耐震技術がどのように進化してきたかを解説します。

1971年:鉄筋コンクリート造の柱の基準を強化

新耐震基準が導入される10年前の1971年にも、耐震基準における重要な改正が行われました。この改正の直接的なきっかけとなったのは、1968年に発生した十勝沖地震です。

この地震では、特に鉄筋コンクリート(RC)造の学校や庁舎など、比較的低層の建物の被害が目立ちました。特に問題となったのが、建物の柱が地震のせん断力(ハサミで切るような力)に耐えきれず、破壊されてしまう「せん断破壊」です。柱が破壊されると、その上の階を支えることができなくなり、建物全体の崩壊につながる危険性が高まります。

この教訓から、1971年の建築基準法施行令改正では、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強に関する規定が大幅に強化されました。具体的には、柱の主筋(縦方向の太い鉄筋)を囲むように巻き付ける「帯筋(おびきん)」(またはフープとも呼ばれる)の役割が重視されるようになりました。改正により、この帯筋の間隔を従来よりも密にすること(一般的に30cm以下から10cm以下へ)が義務付けられ、柱がせん断力に対してより粘り強く抵抗できるようになったのです。

この改正は、後の新耐震基準で重要となる「建物の靭性(じんせい:粘り強さ)」という考え方の先駆けとなるものでした。1971年から1981年5月31日までに建てられた建物は、分類上は旧耐震基準ですが、この柱の強化規定が適用されているため、それ以前の建物に比べて一定の耐震性向上が図られています。

1981年:新耐震基準の導入

建築基準法の歴史における最大の転換点と言えるのが、1981年6月1日の「新耐震基準」の導入です。前述の通り、これは1978年の宮城県沖地震での甚大な被害を契機としています。

この改正の核心は、「許容応力度計算(一次設計)」に加えて、「保有水平耐力計算(二次設計)」を義務付けた点にあります。これにより、日本の耐震設計は、それまでの「中規模地震で壊れない」という思想から、「大規模地震で人命を損なう倒壊をしない」という、より人命保護を重視した思想へと大きく舵を切りました。

この新耐震基準の導入以降に建てられた建物は、阪神・淡路大震災や東日本大震災といったその後の大地震において、旧耐震基準の建物に比べて被害が格段に少なかったことが各種調査で報告されており、その有効性が証明されています。(参照:国土交通省ウェブサイトなど)

現在、オフィスビルや住宅の耐震性を語る上で、この「1981年」という年が最も重要な指標となっているのは、この改正がもたらした安全性の飛躍的な向上に起因します。

1995年:阪神・淡路大震災と耐震改修促進法

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、日本の防災・耐震行政に再び大きな衝撃を与えました。この震災では、建物の倒壊によって6,400人以上もの尊い命が奪われ、その多くが旧耐震基準で建てられた木造住宅やビルでした。

この震災が浮き彫りにした最大の課題は、新耐震基準の導入によって新築建物の安全性は向上したものの、日本にはまだ数多くの旧耐震基準の建物(既存不適格建築物)が残存しているという事実でした。これらの既存建物の耐震性をいかに向上させていくかが、喫緊の国家的課題となったのです。

この課題に対応するため、震災発生の同年末、1995年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定・施行されました。この法律の目的は、既存不適格建築物の所有者に対して、耐震診断や耐震改修を努力義務とし、行政がその取り組みを支援・促進することにあります。

主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

- 耐震診断の努力義務: 旧耐震基準で建てられた建物の所有者に対し、耐震診断を行うよう努めることを求める。

- 特定建築物への診断義務化: 学校、病院、百貨店など、不特定多数の人が利用する大規模な建物については、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付ける(後の改正でさらに強化)。

- 支援措置: 耐震改修を行う際に、国や地方自治体が補助金を出したり、税制上の優遇措置を設けたりする。

この法律の制定により、旧耐震基準のビルを所有するオーナーの意識改革が促され、耐震補強工事が全国的に進められるきっかけとなりました。

2000年:木造住宅の基準強化(2000年基準)

阪神・淡路大震災では、ビルの被害と同時に、木造住宅の倒壊被害も甚大でした。特に、比較的新しいはずの新耐震基準(1981年基準)で建てられた木造住宅にも被害が見られたことから、さらなる基準の見直しが必要とされました。

これを受けて、2000年6月に建築基準法が改正され、主に木造住宅を対象とした、より詳細で厳格な規定が導入されました。これは通称「2000年基準」と呼ばれています。

主な改正点は以下の通りです。

- 地盤調査の事実上の義務化: 建物だけでなく、その下の地盤の性質に応じた基礎の設計(地盤改良など)が求められるようになった。

- 耐力壁の配置バランスの規定: 地震の際に建物を支える「耐力壁」を、ただ量を確保するだけでなく、建物の四隅などにバランス良く配置することが明確に規定された。建物のねじれを防ぐためです。

- 柱の接合部に金物を使用することの明確化: 地震の揺れで柱が土台から引き抜かれるのを防ぐため、ホールダウン金物などの使用が事実上必須となりました。

この改正は主に木造住宅に関するものですが、低層の木造オフィスなどにも適用される可能性があります。また、これは「建物単体だけでなく、地盤や部材の接合部、全体のバランスまで考慮する」という、より総合的な安全思想への進化を示すものであり、建築基準法の歴史を理解する上で重要なポイントです。

このように、日本の耐震基準は、大地震のたびに尊い犠牲と引き換えに得られた教訓を糧として、常に進化を続けているのです。

「耐震」「制震」「免震」3つの構造の違い

新耐震基準を満たしていることは、現代のオフィスビルにおける安全性の基本ですが、地震の揺れにどう対抗するかというアプローチには、大きく分けて「耐震」「制震」「免震」という3つの構造技術が存在します。これらはそれぞれ仕組みや特徴、コストが異なり、ビルの用途や高さ、求められる安全性のレベルによって使い分けられます。

オフィスビルを選ぶ際には、単に新耐震基準適合というだけでなく、どの構造が採用されているかを知ることで、そのビルの持つ安全性の特性をより深く理解できます。ここでは、それぞれの構造の違いを、メリット・デメリットを含めて詳しく解説します。

| 構造 | 仕組み・考え方 | メリット | デメリット | 主な用途・コスト |

|---|---|---|---|---|

| 耐震構造 | 柱や梁、壁を強化し、建物自体の強度と剛性で地震の揺れに耐える。 | ・最も一般的で実績が豊富 ・3つの構造の中で最もコストが低い ・設計の自由度が高い |

・上層階ほど揺れが大きくなる ・繰り返しの地震でダメージが蓄積しやすい ・建物内の什器転倒や家具の被害は防ぎにくい |

ほとんどの低~中層ビル コスト:低 |

| 制震構造 | 建物内部にダンパーなどの制震装置を設置し、地震の揺れのエネルギーを吸収する。 | ・建物の揺れを抑え、構造体へのダメージを軽減 ・繰り返しの地震に強い ・高層ビルの風揺れ対策にも有効 ・リフォームでの導入も可能 |

・耐震構造よりコストが高い ・免震構造ほど揺れを低減する効果はない ・ダンパーの性能に依存する |

高層ビル、タワーマンション コスト:中 |

| 免震構造 | 基礎と建物の間に免震装置を設置し、地震の揺れが建物に直接伝わるのを防ぐ。 | ・建物の揺れ自体を大幅に低減できる ・建物構造体へのダメージが極めて少ない ・建物内の什器転倒などを防ぎ、事業継続性が高い |

・3つの構造の中で最もコストが高い ・定期的なメンテナンスが必要 ・長周期地震動や、地盤が大きく動く断層直下では効果が限定的な場合がある |

病院、データセンター、防災拠点施設 コスト:高 |

① 耐震構造

耐震構造は、最も基本的で広く普及している構造です。「剛構造」とも呼ばれ、その考え方は非常にシンプルで、柱や梁を太くしたり、耐震壁(地震力に抵抗する頑丈な壁)を増やしたりすることで、建物自体を頑丈にし、地震の力に力で対抗しようとするものです。

新耐震基準で定められているのは、この耐震構造における最低限の性能です。日本に建っている多くのビルは、この耐震構造を採用しています。

メリット:

最大のメリットは、コストが比較的安いことです。特別な装置を必要とせず、従来からの設計・施工技術で対応できるため、建築費用を抑えることができます。また、実績が豊富で、さまざまな形状の建物に対応できる設計の自由度の高さも利点です。

デメリット:

耐震構造は、地震の揺れを直接受け止めるため、建物自体は倒壊しなくても、内部は大きく揺れます。特に、建物の重心から遠い上層階ほど、揺れは増幅される傾向にあります。これにより、オフィス内のキャビネットやサーバーラックが転倒したり、窓ガラスが割れたり、天井や内壁が落下したりするリスクが高まります。従業員の安全は確保できても、オフィス機能の維持は困難になる可能性があります。

また、一度大きな地震を経験すると、目には見えない部分で構造体にダメージが蓄積されている可能性があり、繰り返しの地震に対しては徐々に耐力が低下していく懸念もあります。

② 制震構造

制震構造は、「耐震」と「免震」の中間に位置するような技術です。その考え方は、建物内に「ダンパー」と呼ばれるエネルギー吸収装置を組み込み、地震の揺れのエネルギーを熱エネルギーなどに変換して吸収・減衰させるというものです。これにより、建物の揺れそのものを小さくします。

ダンパーには、オイルの粘性を利用する「オイルダンパー」、鋼材やゴムの変形を利用する「鋼材ダンパー」「粘弾性ダンパー」など、様々な種類があります。これらを建物の柱と梁の間や、壁の中などに戦略的に配置することで、地震や強風による揺れを効果的に抑えます。

メリット:

制震構造は、建物の揺れを20~50%程度低減できるとされています。これにより、構造体へのダメージが軽減されるため、耐震構造に比べて繰り返しの地震に強いという大きな利点があります。また、揺れが小さくなることで、内装や設備の損傷リスク、什器の転倒リスクも低減できます。

さらに、高層ビル特有の強風による日常的な揺れを抑える効果も高いため、オフィス環境の快適性向上にも寄与します。耐震補強の一環として、既存のビルに後付けで設置することも比較的容易です。

デメリット:

耐震構造に比べると、ダンパーの設置コストがかかるため、建築費用は高くなります。また、揺れを「吸収」する仕組みであるため、後述する「免震」のように、揺れを劇的に小さくするほどの効果はありません。あくまで揺れを軽減する技術であると理解する必要があります。

③ 免震構造

免震構造は、3つの構造の中で最も高いレベルの耐震性能を発揮する技術です。その画期的な考え方は、建物の基礎と上部構造の間に「免震装置」を設置し、地面と建物を物理的に切り離すことで、地震の激しい揺れが建物に直接伝わらないようにするというものです。「柔構造」の究極形とも言えます。

免震装置は主に、建物をしなやかに支え、ゆっくりと水平方向に動かす「積層ゴムアイソレータ」と、揺れのエネルギーを吸収して速やかに収束させる「ダンパー」を組み合わせて作られています。地震が発生すると、地面は激しく揺れますが、免震層がその揺れを吸収し、建物はゆっくりと平行移動するような動きになります。

メリット:

最大のメリットは、建物の揺れを1/3~1/5程度にまで大幅に低減できることです。これにより、構造体の損傷はほとんどなく、建物はほぼ無傷な状態を保つことができます。さらに重要なのは、建物内部の揺れも極めて小さくなるため、サーバーラックや精密機器、什器、家具の転倒・損壊をほぼ防げることです。

この特性から、地震後も機能を維持し続けることが絶対条件となる病院、消防署、データセンター、サーバー室を持つ企業の本社ビルなどで積極的に採用されています。まさに、事業継続計画(BCP)の観点からは最も理想的な構造と言えます。

デメリット:

最も大きなデメリットは、コストが非常に高いことです。特殊な免震装置の設置や、建物周囲に可動域(クリアランス)を設ける必要があるため、建築費用は耐震構造に比べて大幅に増加します。また、免震装置の性能を維持するための定期的なメンテナンスが不可欠です。

技術的な課題として、ゆっくりとした大きな揺れが特徴の「長周期地震動」に対しては、免震構造が逆に揺れを増幅させてしまう「共振」現象を起こす可能性が指摘されています。また、地面が大きくずれるような直下型地震にも限界がある場合があります。

これらの特性を理解し、企業の事業内容やBCPのレベル、予算などを総合的に考慮して、どの構造のオフィスビルが最適かを見極めることが重要です。

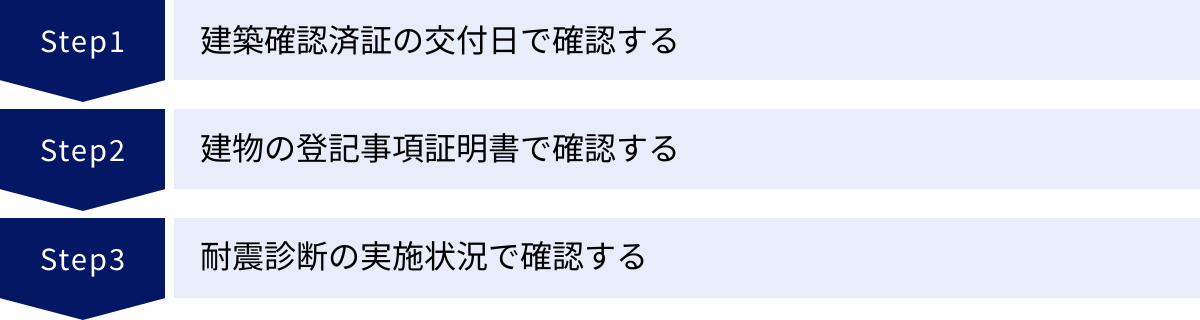

オフィスビルの耐震基準を確認する3つの方法

自社が利用している、あるいはこれから入居を検討しているオフィスビルが、新耐震基準と旧耐震基準のどちらで建てられているのかを正確に把握することは、リスク管理の第一歩です。ここでは、誰でも実践できる具体的な確認方法を3つご紹介します。これらの方法を組み合わせることで、より確実な判断が可能になります。

① 建築確認済証の交付日で確認する

最も正確で確実な確認方法が、「建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)」に記載されている日付を確認することです。

建築確認済証とは?

建築確認済証とは、その建物の建築計画が、着工前に建築基準法や関連法規に適合していることを、役所の建築主事または指定確認検査機関が審査し、証明した公的な書類です。この書類がなければ、建物の工事を始めることはできません。

確認するポイント

確認すべきは、書類に記載されている「確認済証交付年月日」です。この日付が、新旧耐震基準の分岐点である1981年(昭和56年)6月1日以降であれば、その建物は新耐震基準に基づいて設計されていることが確定します。逆に、1981年5月31日以前であれば旧耐震基準となります。

なぜこの書類が最も確実なのか?

耐震基準は、建物の「着工日」や「竣工日(完成日)」ではなく、「建築確認」を受けた時点の法律が適用されるからです。例えば、1981年4月に旧耐震基準で設計・申請し、5月に建築確認が下りた建物は、たとえ工事の開始(着工)が6月以降であっても、旧耐震基準の建物となります。逆に、1981年5月に新耐震基準で設計・申請し、6月1日に建築確認が下りた建物は、新耐震基準の建物となります。このため、建築確認済証の日付が最も信頼できる情報源なのです。

入手方法

建築確認済証は、通常、その建物の所有者(オーナー)が保管しています。オフィスを賃借している場合は、ビルの管理会社やオーナーに問い合わせて、コピーの提示や日付の確認を依頼しましょう。物件の売買や賃貸契約の際には、重要事項説明書に記載されていることもあります。

② 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認する

建築確認済証の確認が難しい場合に、目安として利用できるのが「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」、一般に「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」と呼ばれる書類です。

登記事項証明書とは?

これは、不動産(土地や建物)の所在、面積、構造、所有者などの情報が記録されている公的な証明書です。法務局で誰でも手数料を払えば取得できます。

確認するポイント

確認すべきは、証明書の「表題部(ひょうだいぶ)」というセクションに記載されている「新築年月日」です。ここに書かれている日付は、建物の竣工日(完成日)を示します。

判断の目安

この新築年月日が、例えば1983年(昭和58年)以降であれば、新耐震基準で建てられた可能性が極めて高いと判断できます。なぜなら、建築確認から設計、着工、竣工までには通常1~2年程度の時間がかかるため、1983年以降に完成したビルであれば、その建築確認は1981年6月1日以降に行われたと合理的に推測できるからです。

注意点

この方法はあくまで間接的な推測である点に注意が必要です。特に、新築年月日が1981年後半から1982年にかけての建物は判断が非常に難しくなります。旧耐震基準の駆け込みで着工し、1982年に完成した可能性もあれば、新耐震基準適用後に着工・完成した可能性も両方考えられるからです。このような場合は、やはり①の建築確認済証で最終確認することが不可欠です。

③ 耐震診断の実施状況で確認する

旧耐震基準で建てられたビル(1981年5月31日以前に建築確認)の場合、その後の耐震診断や耐震補強工事の実施状況を確認することが、現在の安全性を判断する上で極めて重要になります。

耐震診断とは?

耐震診断とは、既存の建物について、専門家(建築士など)が図面や現地調査に基づき、現行の耐震基準に照らしてどの程度の耐震性能を有しているかを評価するプロセスです。この結果は、後述する「Is値」などの客観的な指標で示されます。

確認するポイント

確認すべきは、以下の3点です。

- 耐震診断を実施したか?:まず、診断自体が行われているかを確認します。

- 診断の結果はどうだったか?:診断の結果、安全性が確認されたのか、あるいは補強が必要と判断されたのかを確認します。Is値などの具体的な数値を確認できるのが理想です。

- 耐震補強工事を実施したか?:補強が必要と判断された場合、実際にどのような補強工事が行われたかを確認します。

なぜこの確認が重要なのか?

前述の通り、旧耐震基準のビルであっても、適切な耐震診断とそれに基づく補強工事が実施されていれば、新耐震基準と同等、あるいはそれ以上の安全性を確保しているケースは少なくありません。 逆に、診断も補強も行われていない場合は、大地震に対するリスクが高い状態のままである可能性が高いと言えます。

確認方法

この情報も、基本的にはビルの所有者(オーナー)や管理会社に問い合わせて確認します。特に、耐震改修促進法に基づき、特定建築物に指定されている大規模なビルでは、耐震診断結果の公表が義務付けられている場合もあります。自治体のウェブサイトなどで公開されているケースもあるため、確認してみると良いでしょう。

オフィス選びの際には、「旧耐震だから」と機械的に候補から外すのではなく、「耐震補強はされていますか?」という一歩踏み込んだ質問をすることが、より安全で優良な物件を見つけるための鍵となります。

旧耐震基準のビルは危険?安全性について

「旧耐震基準のビル」と聞くと、多くの人が「危険」「地震に弱い」というイメージを抱くかもしれません。阪神・淡路大震災での被害状況を考えれば、そのように考えるのは自然なことです。しかし、安全性に関する判断は、それほど単純な二元論で語れるものではありません。ここでは、「旧耐震基準のビルは本当に危険なのか?」という問いに対し、より多角的な視点からその安全性を考察します。

新耐震基準でも100%安全とは限らない

まず大前提として理解しておくべきなのは、「新耐震基準」が絶対的な安全を保証するものではないということです。新耐震基準は、現行法における最高の安全基準の一つであり、それを満たしていることは非常に重要です。しかし、以下のようないくつかの要因によって、新耐震基準のビルであってもリスクがゼロになるわけではありません。

- 想定を超える地震の発生リスク

耐震基準は、過去の地震データや最新の地震工学の知見に基づいて「想定される最大級の地震」をモデル化し、それに対して倒壊しないように設計されています。しかし、自然の力は時として人間の想定をはるかに超えることがあります。これまで観測されたことのない揺れの特性を持つ地震や、基準の想定を上回る規模の地震が発生する可能性は、科学的に否定できません。 - 経年劣化による性能低下

建物は人間と同じように、時間と共に老いていきます。コンクリートは年月を経て中性化し、内部の鉄筋が錆びやすくなります。鉄骨も塗装が劣化すれば錆が発生し、強度が低下します。設計時に持っていた耐震性能は、適切な維持管理(メンテナンス)が行われなければ、徐々に低下していきます。 新耐震基準で建てられたビルでも、築30年、40年と経過し、メンテナンスが不十分であれば、本来の性能を発揮できない恐れがあります。 - 地盤の状況

建物の安全性は、その下の地盤の状態に大きく左右されます。例えば、軟弱な地盤の上に建てられたビルは、固い地盤のビルに比べて揺れが大きくなる傾向があります。また、砂質地盤では、地震の揺れによって地面が液体のようにふるまう「液状化現象」が発生し、建物が傾いたり沈下したりする危険性があります。いくら建物自体が頑丈でも、足元が崩れてしまっては意味がありません。 - 施工品質の問題

耐震性能は、設計図通りに正確な施工が行われて初めて発揮されます。手抜き工事や施工ミスがあれば、設計上の耐震性能は絵に描いた餅になってしまいます。もちろん、ほとんどの建物は厳格な管理のもとで建設されていますが、施工品質が耐震性に影響を与える一因であることは事実です。

これらの点から、新耐震基準であることは安全性を判断する上での非常に重要な「プラス要素」ですが、それだけで思考停止するべきではない、ということがわかります。

旧耐震基準でも耐震補強工事で安全性を高められる

一方で、「旧耐震基準のビルは一律に危険」と判断するのもまた、短絡的です。なぜなら、多くの旧耐震基準のビルでは、その弱点を克服するための耐震補強工事が積極的に行われているからです。

1995年の耐震改修促進法の制定以降、国や自治体は補助金制度などを通じて既存建物の耐震化を強力に推進してきました。その結果、多くのビルオーナーが専門家による耐震診断を実施し、その結果に基づいて必要な耐震補強工事を行っています。

適切な耐震補強工事が施された旧耐震基準のビルは、現行の新耐震基準を満たす、あるいはそれを上回る耐震性能を持つことが十分に可能です。

具体的に行われる耐震補強工事には、以下のような様々な手法があります。

- 耐震壁の増設・補強:

建物の壁の一部を、地震力に抵抗できる頑丈な鉄筋コンクリートの「耐震壁」に置き換えたり、既存の壁を補強したりする工事。建物の剛性と強度を直接的に向上させる、最も一般的な手法の一つです。 - 鉄骨ブレース(筋交い)の設置:

柱と梁で構成されるフレームの内側に、×印やK字型に鉄骨の筋交い(ブレース)を設置する工事。これによりフレームの変形を防ぎ、水平方向の力に対する抵抗力を高めます。窓などを塞がずに補強できるメリットがあります。 - 柱の補強(炭素繊維シートや鋼板の巻き付け):

既存の柱の周囲に、非常に軽くて強い炭素繊維シートや鋼板を巻き付け、エポキシ樹脂などで固める工事。これにより、柱のせん断耐力や靭性(粘り強さ)を向上させ、破壊を防ぎます。 - 外付けフレーム補強:

建物の外側に鉄骨フレームなどを新たに取り付けて補強する手法。建物内部の利用を続けながら工事ができるという利点があります。 - 制震・免震装置の後付け:

大規模な改修になりますが、既存のビルに制震ダンパーや免震装置を後から設置する工事。これにより、建物の揺れそのものを低減させ、安全性を抜本的に向上させることができます。

したがって、企業がオフィスビルを選ぶ際の正しいアプローチは、新旧の基準だけで判断するのではなく、「旧耐震基準のビルであれば、耐震診断や耐震補強工事の履歴を必ず確認する」というプロセスを経ることです。補強済みで安全性が客観的な指標(Is値など)で示されている物件であれば、築年数が古くても、新耐震の未補強ビルより安全な場合すらあり得ます。築年数の古さだけで優良な物件を候補から外してしまうのは、機会損失につながるかもしれません。

耐震性能を示すその他の指標

これまで「新耐震基準」と「旧耐震基準」という大きな枠組みで耐震性能を解説してきましたが、特に旧耐震基準の建物の安全性をより詳細に、かつ客観的に評価するためには、さらに専門的な指標が用いられます。これらの指標を理解することで、ビルのパンフレットや重要事項説明書に記載された情報を正しく読み解き、より精度の高い安全性判断ができるようになります。ここでは、代表的な2つの指標「Is値」と「耐震等級」について解説します。

Is値(構造耐震指標)

Is値(アイエスち)は、「Seismic Index of Structure」の略で、既存の建物の耐震性能を定量的に評価するための指標です。主に、旧耐震基準で建てられたビルなどの耐震診断に用いられ、その建物が大規模な地震(震度6強~7程度)に対してどの程度の抵抗力を持つかを示します。

Is値は、単に建物の強さだけでなく、以下の4つの要素を総合的に評価して算出されます。

- C(強度指標): 建物が持つ基本的な強さ。柱、梁、壁などがどれだけの水平力に耐えられるかを示します。

- F(粘り強さ指標): 建物の変形能力、つまり粘り強さ(靭性)を示します。地震のエネルギーを吸収し、しなやかに変形することで倒壊を防ぐ能力です。

- SD(形状指標): 建物の平面形状や立面形状のバランスを示します。正方形に近いシンプルな形の建物は値が良く、L字型やコの字型など複雑な形状の建物は、地震時にねじれが生じやすいため値が悪くなります。

- T(経年指標): 建物の老朽度を示します。コンクリートのひび割れや鉄筋の腐食など、経年劣化の度合いを考慮します。

これらの要素を組み合わせて算出されたIs値は、国土交通省が定める以下の基準によって評価されます。

| Is値 | 評価 | 解説 |

|---|---|---|

| 0.6 以上 | 安全 | 大規模な地震(震度6強~7)の揺れに対し、倒壊または崩壊する危険性が低い。 一般的に、現行の新耐震基準と同等以上の性能を持つと判断されます。 |

| 0.3 以上 0.6 未満 | 倒壊の可能性あり | 大規模な地震の揺れに対し、倒壊または崩壊する危険性がある。 耐震補強などの対策を検討する必要があります。 |

| 0.3 未満 | 倒壊の可能性が高い | 大規模な地震の揺れに対し、倒壊または崩壊する危険性が高い。 早急な対策が求められます。 |

(参照:国土交通省「耐震改修促進法に基づく基本方針」など)

つまり、旧耐震基準のビルであっても、耐震診断の結果、Is値が0.6以上と評価されていれば、現在の安全基準をクリアしていると客観的に判断できます。オフィス選びの際に、旧耐震の物件について管理会社やオーナーに問い合わせる際は、「耐震診断は実施済みですか?その際のIs値はいくつでしたか?」と具体的に質問することで、信頼性の高い情報を得ることができます。

耐震等級

耐震等級は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められた、建物の耐震性能を示す分かりやすいランク付けの制度です。主に住宅(特に戸建て住宅)の性能表示として利用されることが多いですが、その考え方はオフィスビルの耐震性能を測る上でも非常に参考になります。

耐震等級は、以下の3つのランクに分かれています。

- 耐震等級1

建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たすレベルです。具体的には、新耐震基準(1981年基準)に相当し、「極めて稀に発生する大規模な地震(震度6強~7程度)に対して倒壊・崩壊しない」ことが求められます。現在建てられているほとんどの建物は、この耐震等級1をクリアしています。 - 耐震等級2

耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つことを示します。つまり、建築基準法の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない強度を持つということです。このレベルは、災害時の避難場所に指定される学校や病院などの公共建築物に求められる安全基準です。 - 耐震等級3

耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持つ、現行制度で最高のランクです。これは、災害復旧の拠点となる消防署や警察署など、防災上極めて重要な施設に求められるレベルの安全性です。地震後も機能を維持し、活動拠点として利用できることが前提とされています。

オフィスビルには、この耐震等級の表示は法律で義務付けられていません。しかし、近年、高い安全性をアピールするために、大手デベロッパーなどが開発する最新のオフィスビルでは、「耐震等級2相当」「耐震等級3の性能を確保」といった表現で、その優れた耐震性能を積極的にPRするケースが増えています。

もし、検討しているオフィスビルが「耐震等級3相当」といった評価を得ている場合、それは法定基準をはるかに上回る、極めて高い安全性を備えていることの証となります。特に、事業継続性(BCP)を最重要視する企業にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

これらの指標は、単に「新耐森」か「旧耐震」かという二者択一ではなく、より具体的で客観的な物差しで建物の安全性を評価することを可能にします。

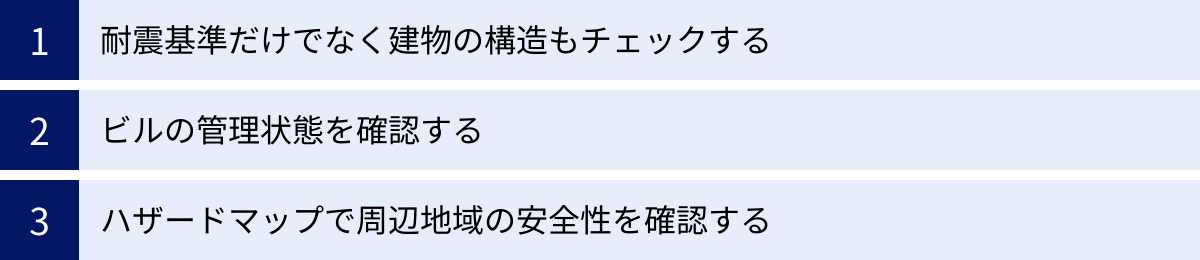

耐震性の高いオフィスビルを選ぶためのポイント

これまで解説してきた知識を踏まえ、最後に、企業が実際に耐震性の高いオフィスビルを選ぶための実践的なポイントを3つにまとめてご紹介します。これらのポイントをチェックリストとして活用することで、従業員の安全と企業の未来を守る、最適なオフィス選びが可能になります。

耐震基準だけでなく建物の構造もチェックする

まず基本となるのは、新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認)を満たしていることです。これは、現代のオフィス選びにおける最低条件と考えるべきです。旧耐震基準のビルを検討する場合は、Is値0.6以上を確保する耐震補強工事が完了していることを必ず確認しましょう。

しかし、チェックはそこで終わりではありません。一歩進んで、そのビルが「耐震」「制震」「免震」のどの構造を採用しているかを確認することが重要です。

- 一般的なオフィス業務で、コストを重視する場合:

耐震構造のビルでも、新耐震基準を満たしていれば基本的な安全性は確保されています。多くのオフィスビルがこの構造であり、選択肢も豊富です。 - 高層階に入居する場合や、従業員の快適性を重視する場合:

制震構造がおすすめです。地震時の揺れが軽減されるだけでなく、日常的な風揺れも抑えられるため、高層階でも快適な執務環境が期待できます。構造体へのダメージも少なく、繰り返しの地震にも強いという安心感があります。 - 事業継続性(BCP)を最優先し、サーバー等の重要設備を守りたい場合:

免震構造が最も理想的な選択肢です。地震後も事業を速やかに再開する必要がある金融機関、IT企業、メーカーの本社機能などにとっては、コストをかけてでも導入する価値のある構造です。建物内部の被害を最小限に抑えられる点が最大のメリットです。

また、建物の「形」も耐震性に影響します。一般的に、正方形や長方形といった整形な平面形状のビルは、地震の力を均等に受け止めやすく、ねじれが生じにくいため耐震上有利とされています。一方、L字型やコの字型といった不整形なビルは、建物各部の揺れ方が不均一になり、特定の箇所に応力が集中しやすいため、より高度な設計が求められます。

ビルの管理状態を確認する

どんなに優れた設計のビルでも、その耐震性能は適切な維持管理があってこそ、長年にわたって維持されます。設計上のスペックと同じくらい、ビルの「管理状態」は重要です。内覧時や契約前に、以下の点を確認しましょう。

- 定期報告の実施状況:

建築基準法第12条では、特定行政庁が指定する特定建築物(多くのオフィスビルが該当)の所有者は、定期的に専門家による調査・検査を行い、その結果を報告することが義務付けられています。この「定期報告書」が適切に提出されているかは、ビルのコンプライアンス意識と管理品質を測る上で重要な指標です。管理会社に確認してみましょう。 - 長期修繕計画と修繕履歴:

優良なビルは、将来にわたる修繕計画(長期修繕計画)が策定されており、それに基づいて計画的にメンテナンスが実施されています。特に、外壁の補修、屋上防水工事、構造体に関わる大規模修繕などが、適切な周期で行われているかを確認しましょう。修繕履歴の開示を求めることも有効です。 - 日常の管理品質(清掃・点検):

エントランス、廊下、トイレなどの共用部が清潔に保たれているか、照明が切れたまま放置されていないか、消防設備や避難経路がきちんと管理されているかなど、日常的な管理状態は、そのビルの管理会社やオーナーの姿勢を反映します。管理が行き届いているビルは、目に見えない構造部分のメンテナンスもしっかり行われている可能性が高いと言えます。

建物のハード面(設計)とソフト面(管理)の両輪が揃って、初めて真の安全性が確保されるのです。

ハザードマップで周辺地域の安全性を確認する

最後に、視点をビル単体から、そのビルが立地する「エリア」へと広げましょう。建物の耐震性が高くても、周辺地域に災害リスクが潜んでいれば、総合的な安全性は高いとは言えません。そこで活用したいのが、各自治体が公表している「ハザードマップ」です。

ハザードマップでは、以下のような情報を確認できます。

- 地震に関する情報:

- 揺れやすさマップ: 想定される最大震度や、地震の揺れが増幅されやすい地盤の分布を示します。

- 地域危険度マップ: 建物倒壊や火災延焼のリスクを総合的に評価し、地域ごとの危険度を色分けして示します。

- 液状化危険度マップ: 地震時に液状化現象が発生しやすいエリアを示します。埋立地や河川沿いの低地は特に注意が必要です。

- 水害に関する情報:

- 洪水ハザードマップ: 豪雨によって河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域と深さを示します。

- 津波ハザードマップ: 大地震に伴い津波が発生した場合の、浸水想定区域や到達時間を示します。沿岸部のオフィスビルでは必須の確認項目です。

- 土砂災害に関する情報:

山や崖の近くに立地する場合は、土砂災害(がけ崩れ、地すべり、土石流)の危険箇所を確認します。

これらのハザードマップは、各市区町村のウェブサイトで簡単に閲覧できます。オフィスを構えるということは、その地域に根差して事業活動を行うということです。BCPの観点からも、地震そのものだけでなく、それに伴う二次災害(浸水、火災、交通網の寸断など)のリスクを把握し、避難経路や事業再開のシナリオを検討しておくことが、企業の危機管理能力を高める上で不可欠です。