地震大国として知られる日本において、オフィスビルの安全性確保は企業経営における最重要課題の一つです。いつ発生するかわからない大規模地震に備え、従業員の生命と貴重な事業資産を守るためには、建物の耐震性能を正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

特に、日本の建築基準法における耐震基準は、過去の大地震の教訓を基に何度か大きな改正が行われてきました。自社が利用するオフィスビルがどの基準で建てられているのかを把握することは、リスク評価と対策の第一歩となります。

この記事では、オフィスビルの耐震性の根幹をなす「耐震基準」の変遷から、旧耐震基準のビルを確認する方法、建物の揺れを抑えるための3つの構造、そして具体的な対策である「耐震診断」と「耐震補強工事」の流れ、費用、メリットに至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

本記事を通じて、オフィスビルの耐震対策に関する知識を深め、安全で持続可能な事業環境を構築するための一助となれば幸いです。

目次

オフィスビルの耐震基準とは

オフィスビルをはじめとする建築物の安全性は、建築基準法によって定められた「耐震基準」によって担保されています。この基準は、建物を建てる際に最低限満たすべき耐震性能を規定するものであり、日本で発生した大規模な地震被害を教訓として、これまで何度か大きな見直しが行われてきました。特に重要なのが、1981年(昭和56年)に行われた大幅な改正です。この改正を境に、基準は「旧耐震基準」と「新耐震基準」の2つに大別されます。

自社ビルや入居を検討しているビルの安全性を評価する上で、この2つの基準の違いを理解することは極めて重要です。ここでは、旧耐震基準と新耐震基準、そしてそれらをさらに補強する2000年基準について、その背景と内容を詳しく見ていきましょう。

旧耐震基準(1981年5月31日以前の申請)

旧耐震基準とは、1950年に建築基準法が制定されてから、1981年5月31日までに建築確認の申請が行われた建物に適用される基準を指します。この基準が設けられた背景には、1923年の関東大震災など、それまでの地震被害の経験がありました。

旧耐震基準の基本的な考え方は、「震度5強程度の揺れ(中地震)に対して、建物が倒壊・崩壊しないこと」を目標としています。ここでの「倒壊しない」とは、建物が大きく損傷することは許容しつつも、中にいる人間の避難時間を確保し、人命を守ることを最優先に考えたレベルです。つまり、地震後に建物を修復して継続使用することまでは、必ずしも想定されていませんでした。

しかし、この基準の課題が浮き彫りになったのが、1978年に発生した宮城県沖地震です。この地震では、震度5の揺れに見舞われた仙台市を中心に、特に鉄筋コンクリート造のビルの中層階が大きく破壊されるなどの被害が多数報告されました。旧耐震基準では想定が不十分であった、震度6以上の大規模な地震(大地震)に対する脆弱性が明らかになったのです。この教訓が、後の新耐震基準への改正に繋がる大きな契機となりました。

したがって、旧耐震基準で建てられたオフィスビルは、震度6強から7クラスの大地震が発生した場合、新耐震基準のビルと比較して倒壊するリスクが高いと考えられています。もちろん、旧耐震基準のビルが全て危険というわけではありません。設計や施工、その後のメンテナンス状態によっては十分な強度を保っている場合もあります。しかし、リスクを正確に把握するためには、後述する「耐震診断」を受け、専門家による客観的な評価を得ることが強く推奨されます。

新耐震基準(1981年6月1日以降の申請)

宮城県沖地震の被害を受け、建築基準法は1981年に大幅な改正を迎えました。1981年6月1日以降に建築確認の申請が行われた建物に適用されるのが「新耐震基準」です。

新耐震基準では、旧耐震基準の考え方を踏襲しつつ、大規模地震への備えが格段に強化されました。その設計思想は、以下の二段階で構成されています。

- 中地震(震度5強程度)に対しては、建物はほとんど損傷しないこと。

旧耐震基準では許容されていた建物の損傷を、中地震レベルでは軽微なひび割れ程度に留め、地震後も簡単な補修で建物を継続使用できることを目指します。 - 大地震(震度6強から7程度)に対しては、建物が倒壊・崩壊しないこと。

人命の安全確保を最優先目標とし、建物に大きな損傷は受けるものの、倒壊によって人命が失われる事態は絶対に避けるという強い思想が盛り込まれています。

このように、新耐震基準は人命保護に加えて建物の機能維持や資産保護という視点が盛り込まれた、より高いレベルの安全性を求める基準となっています。実際に、1995年の阪神・淡路大震災では、新耐震基準で建てられた建物の被害が旧耐震基準のものに比べて明らかに軽微であったことが報告されており、その有効性が証明されています。

| 項目 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |

|---|---|---|

| 適用期間 | 1981年5月31日までの建築確認申請 | 1981年6月1日以降の建築確認申請 |

| 想定する地震 | 震度5強程度の中地震 | 震度5強程度の中地震 + 震度6強~7の大地震 |

| 耐震性能の目標 | 中地震で倒壊・崩壊しない(損傷は許容) | 中地震で軽微な損傷、大地震で倒壊・崩壊しない |

| 設計思想 | 人命保護(建物の損傷・機能停止は許容) | 人命保護+建物の継続使用(機能維持) |

オフィスビルを選ぶ際、あるいは自社ビルの安全性を考える際、この新耐震基準を満たしているかどうかは、BCP(事業継続計画)の観点からも極めて重要な判断基準となります。

2000年基準との関係性

新耐震基準が導入された後も、日本の耐震技術と基準は進化を続けています。その中でもう一つ重要なのが、「2000年基準」と呼ばれるものです。これは、1995年の阪神・淡路大震災の甚大な被害、特に木造住宅の倒壊が相次いだことを受けて、2000年6月1日に施行された建築基準法の改正点を指します。

この改正は主に木造住宅を対象としたもので、

- 地盤調査の事実上の義務化:建物の重さを支える地盤の強度に応じた基礎の設計を求める。

- 耐力壁の配置バランスの規定:地震や台風の力に対抗する壁を、建物の四隅などにバランス良く配置することを明確化。

- 柱や梁の接合部に使用する金物の指定:地震時に柱が土台から引き抜かれるのを防ぐため、ホールダウン金物などの使用を具体的に規定。

といった内容が盛り込まれました。

では、オフィスビルに多い鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)には無関係かというと、そうではありません。この改正では、非木造建築物に関しても、新耐震基準の考え方をより明確化し、性能を確実に担保するための規定が盛り込まれました。例えば、鉄骨造の柱と梁の接合部(仕口)が地震時に脆性的な破壊(粘りなく一気に壊れること)を起こさないようにするための規定や、鉄筋コンクリート造における耐力壁の配置バランスの重要性が改めて確認されました。

したがって、2000年基準は、新耐震基準を置き換える全く新しい基準というわけではなく、「新耐震基準で定められた性能を、より確実に発揮させるための具体的な仕様や規定を明確化したもの」と位置づけることができます。いわば、「新耐震基準の完成形」とも言えるでしょう。

オフィスビルを探す際には、「新耐震基準適合」というだけでなく、可能であれば「2000年6月1日以降に建築確認申請された建物」であるかどうかも確認すると、より高いレベルの安全性を期待できます。

自社のオフィスがどの基準で建てられているかを知ることこそが、地震リスクを正しく評価し、来るべき災害に備えるための全ての始まりと言えるでしょう。次の章では、その具体的な確認方法について解説します。

旧耐震基準のビルか確認する方法

自社が所有または賃借しているオフィスビルが、旧耐震基準と新耐震基準のどちらで建てられているかを知ることは、耐震対策を検討する上で最も基本的な情報となります。見た目の新しさや築年数だけで判断するのは危険であり、公的な書類に基づいて正確に確認することが重要です。その最も確実な方法が、「建築確認済証」の日付を確認することです。

建築確認済証の交付日で確認する

オフィスビルをはじめとする建物を建てる際には、その計画が建築基準法や関連法令に適合しているか、工事着工前に審査を受ける必要があります。この手続きを「建築確認申請」と呼びます。そして、申請された計画が法に適合していると認められた際に、特定行政庁や指定確認検査機関から交付される書類が「建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)」です。

この建築確認済証に記載されている「建築確認済証の交付日」または「確認年月日」が、耐震基準を判断する上での決定的な日付となります。

- 1981年(昭和56年)5月31日以前:旧耐震基準

- 1981年(昭和56年)6月1日以降:新耐震基準

この日付が、建築基準法の大改正が施行された日であり、これ以降に確認申請が受理された建物は、新耐震基準に則って設計されていることが法的に保証されるわけです。

【確認する際の最重要注意点】

ここで最も注意すべきなのは、建物の「竣工日(完成した日)」や「登記日」と、「建築確認日」は異なるということです。

例えば、1981年5月に旧耐震基準で建築確認申請を行い、その後工事に着手し、完成したのが1982年3月だったとします。この場合、建物が完成した(竣工した)のは新耐震基準の施行後ですが、設計の根拠となっているのはあくまで旧耐震基準です。したがって、このビルは「旧耐震基準のビル」と判断されます。

不動産情報サイトやパンフレットに記載されている「築年月」は、多くの場合、竣工年月を指しているため、それだけを見て「1981年6月以降だから新耐震だ」と早合点しないよう、くれぐれも注意が必要です。

【建築確認済証が見つからない場合】

ビルの所有者であれば、建築確認済証は重要書類として保管されているはずです。しかし、紛失してしまった場合や、中古ビルを購入して書類が引き継がれていない場合も考えられます。その際は、以下の方法で確認を試みることができます。

- 「検査済証」を確認する

検査済証は、工事完了後に建物が建築確認申請の通りに建てられているかをチェックする「完了検査」に合格した際に交付される書類です。この書類にも建築確認年月日や確認番号が記載されていることが多いため、代用できる場合があります。 - 自治体への問い合わせ

建物の所在地を管轄する市区町村の建築指導課や、都道府県の建築主事部署に問い合わせることで、「建築計画概要書」を閲覧できる場合があります。建築計画概要書は、建築確認申請の際に提出される書類の概要をまとめたもので、建築主、設計者、工事施工者、敷地面積、建築面積、延べ面積、そして建築確認済証の交付年月日と番号が記載されています。誰でも閲覧・写しの交付を請求できるため、非常に有効な手段です(ただし、保存期間が定められている場合や、古い建物で存在しない場合もあります)。 - 指定確認検査機関への問い合わせ

近年では、民間の指定確認検査機関が建築確認を行うケースも増えています。どの機関が確認を行ったか分かっている場合は、そちらに問い合わせることも考えられます。

賃貸でオフィスビルに入居している場合は、ビルの所有者(オーナー)や管理会社に問い合わせることで、耐震基準について確認できます。入居を検討している段階であれば、不動産仲介会社を通じて、必ず建築確認日を確認するようにしましょう。耐震基準の確認は、安全な事業環境を確保するための企業の責任とも言えます。もし旧耐震基準のビルであることが判明した場合は、次のステップとして耐震診断の実施を真剣に検討する必要があります。

地震から建物を守る3つの構造

建物の耐震性能は、単に「基準を満たしているか」だけでなく、「どのような仕組み(構造)で地震の力に対処しているか」によっても大きく異なります。地震から建物を守るための構造は、大きく分けて「耐震」「制震」「免震」の3つに分類されます。それぞれの構造は、地震の揺れに対するアプローチが根本的に異なり、メリット・デメリット、そしてコストにも違いがあります。自社ビルの構造を理解し、将来的な補強を検討する上で、これらの知識は不可欠です。

| 構造 | 仕組み(地震へのアプローチ) | メリット | デメリット | コストの目安 |

|---|---|---|---|---|

| ① 耐震構造 | 「耐える」:柱や梁、壁を強化し、建物自体の強度と剛性で地震の揺れに真っ向から抵抗する。 | ・最も一般的で実績が豊富 ・3構造の中で最もコストが低い ・法的な最低基準を満たす基本構造 |

・上層階ほど揺れが大きくなる ・繰り返しの地震でダメージが蓄積しやすい ・建物内の家具転倒や什器の移動リスクが高い |

低 |

| ② 制震構造 | 「吸収する」:ダンパーなどの制震装置を組み込み、地震のエネルギーを熱などに変換して吸収し、建物の揺れを抑制する。 | ・繰り返しの地震に強い ・耐震構造に比べ揺れを20~50%低減 ・台風などの強風による揺れにも有効 ・高層ビルに適している |

・耐震構造よりコストが高い ・免震構造ほどの揺れ低減効果はない ・ダンパーの設置スペースが必要 |

中 |

| ③ 免震構造 | 「受け流す」:基礎と建物の間に積層ゴムなどの免震装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝えないようにする。 | ・最も揺れを低減できる(耐震構造の1/3~1/5程度) ・建物内の家具転倒や資産の損傷リスクが極めて低い ・地震後も事業継続性が高い ・不動産価値が高い |

・3構造の中で最もコストが高い ・軟弱地盤や液状化の恐れがある場所には不向きな場合がある ・定期的なメンテナンスが必要 ・横揺れには強いが、縦揺れへの効果は限定的 |

高 |

① 耐震構造

耐震構造は、地震から建物を守る最も基本的かつ一般的な考え方です。そのアプローチは非常にシンプルで、「建物自体の強度と硬さ(剛性)で、地震の力に耐える」というものです。柱を太くしたり、梁を大きくしたり、地震力に抵抗する壁(耐力壁)を増やしたりすることで、建物全体を頑丈な箱のように作り上げます。

建築基準法で定められている耐震基準は、この耐震構造を前提としています。したがって、日本に建っているほとんどのビルは、基本的にはこの耐震構造を持っています。

メリットは、何よりもコストが比較的安く、広く普及している技術であることです。特別な装置を必要とせず、建物の構造体そのもので性能を確保するため、設計や施工が比較的容易です。

一方、デメリットもあります。耐震構造は地震の揺れを直接受け止めるため、建物自体も大きく揺れます。特に高層ビルになるほど、上層階では揺れが増幅され、テコの原理のように大きく振られる傾向があります。これにより、オフィス内のキャビネットやサーバーラックの転倒、什器の移動といった二次災害のリスクが高まります。また、一度大きな地震を経験すると、目には見えない部分で構造体にダメージが蓄積し、繰り返しの地震に対して性能が低下していく可能性も指摘されています。

② 制震構造

制震構造は、建物内に「制震ダンパー」と呼ばれる特殊な装置を組み込み、地震のエネルギーを吸収して揺れを小さくするという考え方です。地震の力を頑丈さで受け止める耐震構造に対し、制震構造は揺れのエネルギーを巧みに「いなし」、熱エネルギーなどに変換して放出することで、建物の変形や損傷を抑制します。

制震ダンパーには、オイルの抵抗を利用する「オイルダンパー」、鋼材の塑性変形を利用する「鋼材ダンパー」、ゴムや樹脂の粘性を利用する「粘弾性ダンパー」など、様々な種類があります。これらを柱と梁の間などに設置することで、建物が揺れた際にダンパーが伸縮し、効果的にエネルギーを吸収します。

メリットは、耐震構造に比べて建物本体の揺れを大幅に低減できる点です。一般的に、揺れの幅を20%~50%程度抑えることができるとされています。これにより、構造体へのダメージが軽減されるだけでなく、室内の家具の転倒リスクも低くなります。また、繰り返しの地震に対しても性能が劣化しにくく、安定した効果を発揮します。さらに、台風などの強風による日常的な揺れを抑える効果もあるため、高層ビルでの快適性向上にも寄与します。

デメリットは、耐震構造に比べて建設コストや改修コストが高くなることです。また、免震構造ほど劇的に揺れを抑えることはできません。耐震補強工事で制震構造を導入する場合、ダンパーを設置するためのスペースが必要となり、工事内容が大規模になることもあります。

③ 免震構造

免震構造は、3つの構造の中で最も高いレベルで地震の揺れを低減できる最先端の技術です。その考え方は、「地面と建物を切り離し、地震の揺れを直接建物に伝えない」という画期的なものです。

具体的には、建物の基礎部分と1階の床の間に、「積層ゴムアイソレーター」や「すべり支承」といった免震装置を設置します。地震が発生すると、まず基礎が地面と一緒に揺れますが、その上に乗っている免震装置が柔軟に変形したり滑ったりすることで、地面の激しい揺れをゆっくりとした揺れに変換します。建物本体には、その緩やかになった揺れしか伝わらないため、室内の揺れは劇的に小さくなります。一般的に、耐震構造の建物に比べて、揺れを1/3から1/5程度にまで低減できるとされています。

メリットは、その圧倒的な揺れの低減効果です。建物本体の損傷が最小限に抑えられるのはもちろんのこと、オフィス内のサーバー、精密機器、書棚といった事業資産を転倒や破損から守ることができます。これにより、地震発生後も事業を速やかに再開できる可能性が格段に高まります。そのため、絶対に機能を停止できない病院やデータセンター、行政の中枢機能を持つ庁舎などで積極的に採用されています。

デメリットは、3つの構造の中で最もコストが高いことです。また、建物の周囲に免震装置が動くためのクリアランス(隙間)が必要になるため、敷地に余裕がないと採用できません。軟弱な地盤や液状化のリスクが高い場所では、免震効果が十分に発揮できない場合もあります。さらに、免震装置は定期的な点検・メンテナンスが不可欠であり、ランニングコストも考慮する必要があります。

これらの3つの構造は、それぞれに長所と短所があります。企業のBCP戦略、予算、建物の用途や立地条件などを総合的に勘案し、どのレベルの安全性を目指すのかを明確にすることが、最適な構造選択や耐震補強計画に繋がります。

ビルの耐震性を調べる「耐震診断」とは

旧耐震基準で建てられたビルや、新耐震基準であっても劣化が懸念されるビルなど、その耐震性能に不安がある場合、まず行うべきが「耐震診断」です。耐震診断は、人間で言えば健康診断や精密検査にあたるもので、専門家が建物の現状を調査・分析し、大地震に対する安全性を客観的な数値で評価するプロセスです。この診断結果が、その後の対策を講じる上での全ての基礎となります。

耐震診断の目的と必要性

耐震診断の最大の目的は、「現行の耐震基準(新耐震基準)に対して、対象となる建物がどの程度の耐震性能を有しているかを定量的に評価すること」です。これにより、漠然とした不安を具体的なリスクとして把握し、必要な対策を計画的に進めることが可能になります。

耐震診断の必要性は、主に以下の3つの側面に集約されます。

- 人命と資産の保護(安全性の確保)

これが最も根源的な理由です。大地震が発生した際に、ビルが倒壊・崩壊する危険性がどの程度あるのかを事前に知ることで、従業員の生命と安全を守るための具体的な手を打つことができます。また、サーバーや製造設備、重要な書類といった事業資産を保護し、企業の物理的な損失を最小限に抑えるための判断材料となります。 - 法的要件の遵守

1995年の耐震改修促進法(正式名称:建築物の耐震改修の促進に関する法律)の制定・改正により、不特定多数の人が利用する大規模な建築物などについては、耐震診断の実施と、その結果の所管行政庁への報告が義務付けられています。これらは「要緊急安全確認大規模建築物」などと呼ばれ、オフィスビルも階数や面積によっては対象となります。法的な義務を履行し、コンプライアンスを遵守するためにも、耐震診断は不可欠です。 - 事業継続計画(BCP)の策定・強化

地震後、事業をどれだけ迅速に再開できるかは、企業の存続を左右する重要な要素です。耐震診断によってビルの安全性が確認できれば、そこを復旧拠点として活用するBCPを策定できます。逆に、脆弱性が判明すれば、補強工事を行うか、あるいは拠点を移転・分散させるといった、より現実的なBCPの見直しに繋がります。耐震診断は、BCPの実効性を高めるための基礎データを提供します。

耐震診断の結果は、主に「Is値(構造耐震指標)」という指標で示されます。Is値は、地震の力に対する建物の「強度」と「粘り強さ(靭性)」を総合的に評価した数値です。一般的に、このIs値によって以下のように耐震性能が判断されます。

- Is値 ≧ 0.6:倒壊または崩壊する危険性が低い(安全)

- 0.3 ≦ Is値 < 0.6:倒壊または崩壊する危険性がある

- Is値 < 0.3:倒壊または崩壊する危険性が高い

耐震補強工事は、このIs値を0.6以上に引き上げることを目標に行われるのが一般的です。

耐震診断にかかる費用の目安

耐震診断にかかる費用は、建物の規模(延床面積)、構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)、設計図書の有無、そして実施する診断のレベル(後述する1次~3次診断)によって大きく変動します。あくまで一般的な目安として、延床面積あたりの単価で示されることが多いです。

| 構造種別 | 延床面積 | 費用目安(円/m²) |

|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | ~1,000m² | 2,000~4,000円 |

| 1,000~5,000m² | 1,500~3,000円 | |

| 5,000m²~ | 1,000~2,500円 | |

| 鉄骨造(S造) | ~1,000m² | 1,500~3,500円 |

| 1,000~5,000m² | 1,000~2,500円 | |

| 5,000m²~ | 800~2,000円 |

※参照:一般財団法人 日本耐震診断協会等の公開情報を基に作成

例えば、延床面積3,000m²の鉄筋コンクリート造のオフィスビルで2次診断を行う場合、450万円~900万円程度が費用の目安となります。

費用を左右する特に大きな要因は「設計図書の有無」です。構造計算書や構造図といった詳細な図面が残っていれば、それを基に診断を進められます。しかし、図面がない場合は、現地の調査によって寸法を測定し、鉄筋の配置などを推測して図面を復元する作業から始めなければなりません。この作業には多大な手間とコストがかかるため、診断費用は高額になります。

なお、多くの地方自治体では、耐震化を促進するために耐震診断費用の一部を補助する制度を設けています。これらの補助金制度を積極的に活用することで、企業の負担を軽減することが可能です。制度の有無や内容は自治体によって異なるため、まずはビルの所在地を管轄する市区町村の建築関連部署に相談してみることをお勧めします。

耐震診断は、ビルの現状を科学的根拠に基づいて評価し、漠然とした不安を具体的な行動計画に変えるための、極めて重要な第一歩です。

耐震診断の4つの段階

耐震診断は、単一の調査で終わるわけではなく、建物の特性や求められる精度に応じて、段階的に進められます。一般的には「予備調査」から始まり、必要に応じて「1次診断」「2次診断」「3次診断」へと進んでいきます。どの段階の診断が必要になるかは、建物の構造、規模、形状の複雑さなどによって専門家が判断します。ここでは、それぞれの段階で何が行われるのかを詳しく解説します。

① 予備調査

予備調査は、本格的な診断に入る前の準備段階であり、診断計画を立てるために建物の基本的な情報を収集・整理するプロセスです。この段階の精度が、その後の診断全体の質と効率を大きく左右します。

主な調査内容:

- 設計図書の確認:建築確認申請書、意匠図、構造図、構造計算書、工事記録などの書類が揃っているかを確認します。特に、建物の骨格を詳細に記した構造図と構造計算書の有無は極めて重要です。書類が不足している場合は、後の診断の難易度や費用が大きく変わる可能性があります。

- 現地での目視調査:設計図書と実際の建物に相違がないかを確認します。また、壁や柱、梁などにひび割れ(クラック)やコンクリートの剥離、鉄筋の錆びなど、目に見える劣化や損傷がないかをチェックします。建物の増改築の履歴や、地盤の沈下、建物の傾きなども確認の対象となります。

- 周辺環境の調査:隣接する建物との距離や、敷地周辺の地形、地盤の種類など、建物に影響を与えうる外部環境についても調査します。

- ヒアリング:建物の所有者や管理者から、竣工後の修繕履歴、増改築の有無、過去の被災状況などを聞き取ります。

この予備調査の結果を基に、どのレベルの診断(1次~3次)を実施するのが最も適切か、診断に必要な追加調査(コンクリートの強度試験など)は何かといった、具体的な診断方針が決定されます。

② 1次診断

1次診断は、比較的簡易な計算手法を用いて、建物の耐震性能を大まかに評価する方法です。主に、壁が多くて構造的に単純な、低層の鉄筋コンクリート造の建物などに適用されます。

主な評価方法:

1次診断では、建物の耐震性能を主に柱と壁の断面積から評価します。地震の横揺れに対して、建物がどれだけの強さを持っているかを、各階の柱の断面積の合計と、耐力壁の断面積の合計から算出します。そして、その建物の規模や形状から求められる「必要とされる強さ」と比較することで、耐震性の充足度を判断します。

梁の性能や、柱・壁の粘り強さ(靭性)といった要素は詳細には考慮されません。そのため、計算は比較的シンプルで、コストも低く抑えられます。スクリーニング(ふるい分け)的な位置づけの診断と言えるでしょう。

この1次診断の段階で、Is値(構造耐震指標)が安全の基準である0.6を十分に上回っていれば、診断はここで完了となることもあります。しかし、基準値を下回った場合や、建物の形状が複雑で1次診断では正確な評価が難しいと判断された場合は、より詳細な2次診断へと進むことになります。

③ 2次診断

2次診断は、オフィスビルなどの耐震診断において最も一般的に行われる、標準的な診断方法です。1次診断が柱と壁の「強度」のみを主に評価するのに対し、2次診断ではそれに加えて梁の性能や、各部材の「靭性(粘り強さ)」も考慮に入れます。

主な評価方法:

2次診断では、柱、壁、梁といった主要な構造部材が、それぞれ最終的にどれだけの力に耐え、どれだけ変形できるかという「終局強度」と「靭性」を算出します。地震のエネルギーは、建物の強度だけでなく、しなやかに変形して揺れを吸収する能力(靭性)によっても受け止められます。この両方を評価することで、より現実に近い状況で建物の耐震性能を判断できます。

必要に応じて、以下のような現地調査も行われます。

- コンクリートコアの採取と圧縮強度試験:実際の壁や柱からコンクリートのサンプルをくり抜き(コア採取)、専用の機械で圧力をかけて強度を測定します。

- 鉄筋探査:電磁波レーダーなどを使って、コンクリート内部の鉄筋が設計図通りに配置されているか、かぶり厚さ(鉄筋を覆うコンクリートの厚さ)は十分かなどを確認します。

これらの詳細なデータを用いてIs値を算出するため、1次診断よりも格段に精度の高い評価が可能となります。耐震補強が必要と判断された場合、その補強設計は、この2次診断の結果を基に行われるのが一般的です。

④ 3次診断

3次診断は、最も高度で精密な耐震性能評価方法です。主に、2次診断では評価が難しい特殊なケースで採用されます。

対象となる建物:

- 高層ビルや塔状の建物

- ピロティ(1階部分が柱だけで壁が少ない構造)を持つビルなど、階によって剛性が極端に異なる建物

- 平面形状や立面形状が非常に複雑な建物

主な評価方法:

3次診断では、2次診断までの部材ごとの評価に加え、建物全体が一体となってどのように変形し、最終的にどれだけの水平力に耐えられるか(保有水平耐力)を、より高度な計算(増分解析など)によって直接評価します。

さらに、過去の地震(阪神・淡路大震災の神戸海洋気象台波など)の揺れをコンピューター上で再現し、その地震動に対して建物がどのように応答するかをシミュレーションする「時刻歴応答解析」などを行うこともあります。

この診断方法は、極めて高い精度で建物の挙動を予測できますが、非常に専門的で計算量も膨大になるため、時間とコストが最もかかります。

| 診断段階 | 目的 | 対象建物の例 | 主な調査・計算内容 | 精度とコスト |

|---|---|---|---|---|

| ① 予備調査 | 診断方針の決定 | 全ての建物 | 図書確認、現地目視調査、ヒアリング | – |

| ② 1次診断 | 大まかな性能評価(スクリーニング) | 低層・壁式RC造など | 柱・壁の断面積に基づく強度計算 | 低・安 |

| ③ 2次診断 | 標準的な精密性能評価 | 一般的なRC造、S造のビル | 柱・梁・壁の終局強度、靭性の評価 | 中・中 |

| ④ 3次診断 | 最高精度の性能評価 | 高層ビル、複雑形状のビル | 保有水平耐力計算、時刻歴応答解析 | 高・高 |

このように、耐震診断は画一的なものではなく、建物の状態に応じて最適な手法が選択されます。専門家と十分に協議し、自社のビルの特性に合った診断レベルを選択することが、コストと精度のバランスを取る上で重要です。

耐震性を高める「耐震補強工事」とは

耐震診断の結果、建物の耐震性能が現在の基準を満たしていない(Is値が0.6未満など)と判断された場合、その安全性を向上させるために行われるのが「耐震補強工事」です。この工事は、人間で言えば治療や手術にあたり、診断で明らかになった弱点を克服し、大地震に耐えうる強靭な構造体へと建物を生まれ変わらせることを目的とします。

耐震補強工事の基本的な考え方は、以下の3つのアプローチに大別されます。

- 強度の向上:建物の部材(柱、梁、壁)を増強し、地震の力に抵抗する能力そのものを高める。

- 靭性の向上:建物が破壊されにくく、しなやかに変形して地震のエネルギーを吸収する能力(粘り強さ)を高める。

- バランスの改善:建物の一部に強度が偏っている(剛性の偏心)と、地震時にねじれるような複雑な揺れ方をし、特定の階や部分に損傷が集中しやすくなります。耐力壁などをバランス良く配置し直し、建物全体が一体となって揺れるように是正する。

これらのアプローチを、建物の構造や状態、予算、工事中の利用状況などに応じて組み合わせ、最適な補強計画が立てられます。目標は、Is値を安全の目安とされる0.6以上に引き上げることです。

耐震補強工事にかかる費用の目安

耐震補強工事の費用は、耐震診断以上に個別性が高く、一概に「いくら」と示すことは非常に困難です。費用は、以下のようないくつもの要因によって大きく変動します。

- 建物の規模と構造:延床面積が広く、構造が複雑なほど費用は高くなります。

- 現状の耐震性能:Is値が低いほど、大規模な補強が必要となり、費用も増大します。

- 目標とする耐震性能:Is値0.6を目指すのか、さらに余裕を持たせるのかによって工事内容が変わります。

- 採用する工法:後述する様々な工法のうち、どれを選択するかでコストは大きく異なります。

- 工事中の建物の使用状況:オフィスを完全に閉鎖して工事を行うか、業務を続けながら工事を行う「居ながら工事」かによって、費用と工期が大きく変わります。

あくまで大まかな目安ですが、一般的に「建物の再建築費用の10%~25%程度」、あるいは延床面積あたりの単価で「1m²あたり5万円~20万円程度」が参考にされることがあります。しかし、これは非常に幅の広い参考値であり、実際の費用は耐震診断後に作成される「補強設計」に基づいた詳細な見積もりを取らない限り確定しません。

【居ながら工事について】

オフィスビルでは、事業への影響を最小限に抑えるため「居ながら工事」が選択されるケースが多くあります。この場合、テナントや従業員が業務を継続できるよう、工事エリアを区画分けしたり、騒音や振動の大きい作業を夜間や休日に限定したりするなどの配慮が必要です。そのため、仮設費用や養生費用、時間外作業の割増料金などが加算され、工事を完全に止める場合に比べて工期が長くなり、コストも1.2倍~1.5倍程度に増加する傾向があります。しかし、事業停止による機会損失や、一時的な移転にかかる費用と手間を考えれば、結果的に「居ながら工事」の方がメリットが大きいと判断されることも少なくありません。

耐震補強工事は高額な投資となりますが、耐震診断と同様に、国や地方自治体が工事費用の一部を補助する制度を設けています。また、税制上の優遇措置(特別償却や固定資産税の減額など)が適用される場合もあります。これらの支援制度を最大限に活用することが、コスト負担を軽減する上で非常に重要です。

耐震補強工事の主な5つの方法

耐震補強工事には、建物のどこを、どのように強化するかに応じて様々な工法が存在します。ここでは、オフィスビルで採用されることの多い代表的な5つの方法について、その特徴やメリット・デメリットを解説します。実際の工事では、これらの工法が単独で用いられることは少なく、建物の弱点を補うために複数が組み合わせて計画されるのが一般的です。

① 耐震壁の増設や補強

これは、建物の強度と剛性(変形のしにくさ)を向上させる最も基本的で効果的な方法の一つです。地震による水平方向の力に対して、壁が面全体で抵抗することで、建物の変形を強力に抑制します。

工法の詳細:

- 既存壁の補強:既存の壁(雑壁)に鉄筋を追加し、コンクリートを打ち増して厚くすることで、地震力に耐える「耐力壁」へと強化します。

- 耐震壁の増設:柱と梁で囲まれたフレーム空間(ラーメン架構)や、窓などの開口部を塞ぐ形で、新たに鉄筋コンクリートの耐力壁を設置します。

- 鉄骨枠付き耐震壁:鉄骨のフレームと一体化した耐力壁を設置する方法もあります。

メリット:

- 非常に高い補強効果が期待でき、建物の強度と剛性を確実に向上させることができます。

- 比較的、実績の多いオーソドックスな工法です。

デメリット:

- 壁が増えたり、窓がなくなったりするため、室内の採光や通風、開放感が損なわれる可能性があります。オフィスのレイアウトにも大きな制約が生まれます。

- コンクリートの打設により建物の重量が増加するため、基礎への影響を十分に検討し、場合によっては基礎の補強も必要になります。

② 柱の補強

大地震の際、柱がせん断破壊(途中でX字状に破壊される現象)を起こすと、建物は一気に倒壊に至る危険性があります。柱の補強は、こうした脆性的な破壊を防ぎ、柱の靭性(粘り強さ)を向上させることを主な目的とします。

工法の詳細:

- 炭素繊維シートやアラミド繊維シートの巻き付け:軽量かつ高強度な繊維シートをエポキシ樹脂で柱に巻き付けて固める工法です。柱を拘束することで、粘り強さを高めます。

- 鋼板巻き付け補強:柱の周囲を鋼板で覆い、その隙間にモルタルや樹脂を充填する工法です。これも柱を強力に拘束し、靭性を向上させます。

メリット:

- 耐震壁の増設に比べて、柱がわずかに太くなる程度で済むため、室内の見た目や利用可能なスペースへの影響が比較的小さいのが特徴です。

- 大掛かりな解体作業が少ないため、騒音や粉塵の発生を抑えやすく、「居ながら工事」にも適しています。

デメリット:

- この工法は主に「靭性」の向上を目的とするため、建物全体の「強度」を大幅に引き上げる効果は限定的です。多くの場合、耐震壁の増設やブレースの設置といった、強度を高める他の工法と組み合わせて用いられます。

③ ブレース(筋かい)の増設

ブレースとは、建物の柱と梁で構成される四角いフレームの内側に、対角線状に設置する鋼製の補強材(筋かい)のことです。鉄骨造のオフィスビルで特に多用される工法です。

工法の詳細:

山形鋼や溝形鋼といった鋼材を、X字型やK字型、V字型などに組み、既存のフレームにボルトや溶接で接合します。地震の水平力が加わった際に、このブレースが突っ張り棒のように機能し、フレームの変形を防ぎます。

メリット:

- 耐震壁の増設と同様に、建物の強度と剛性を効果的に高めることができます。

- 鉄骨部材を用いるため、コンクリートの耐震壁に比べて軽量で、建物や基礎への重量的な負担が少ないのが大きな利点です。

- 壁で完全に塞ぐわけではないため、デザインによっては採光や視界をある程度確保することが可能です。

デメリット:

- ブレースが室内に露出するため、意匠性(デザイン性)やオフィスレイアウトに影響します。

- 設置するためには一定のスペースが必要であり、動線の妨げになる可能性もあります。

④ 外付けフレームの設置

これは、建物の内部には手を加えず、外側に鉄骨のフレームや耐震壁、ブレースなどを増設することで耐震性を向上させる工法です。アウトフレーム工法とも呼ばれます。

工法の詳細:

建物の外周に沿って新たに基礎を設け、そこに鉄骨の柱や梁、ブレースなどで構成される独立した補強フレームを構築し、既存の建物と一体化させます。

メリット:

- 最大のメリットは、工事の大部分を建物の外部で行えることです。これにより、内部での作業を最小限に抑えられ、オフィス業務を継続しながら工事を進める「居ながら工事」に最も適した工法の一つと言えます。

- 内部の間取りや機能に一切影響を与えません。

- 外観デザインを大きく変更するため、耐震補強と同時にビルのリニューアルやイメージアップを図ることも可能です。

デメリット:

- 建物の外側にフレームを設置するための敷地の余裕が必要です。隣地との境界が近い都市部のビルでは採用が難しい場合があります。

- 増設するフレームが建築基準法の建ぺい率や容積率、斜線制限などに抵触しないか、法的な確認が不可欠です。

- 一般的に他の工法に比べてコストが高くなる傾向があります。

⑤ 基礎の補強

上部構造(建物本体)の耐震補強を行うと、地震時に建物が耐える力が増大し、その力は最終的に基礎を通じて地盤に伝わります。補強によって増加した力を基礎が支えきれない場合や、そもそも基礎自体が弱い場合には、基礎の補強が必要となります。

工法の詳細:

- 既存基礎の増し打ち:既存のフーチング(基礎の底盤)の横に、新たに鉄筋コンクリートの基礎を打ち増して一体化させ、接地面積を広げます。

- 地盤改良:薬液を注入して地盤を固めたり、鋼管杭を打設したりして、地盤の支持力を高めます。

メリット:

- 建物全体の安全性を足元から支える、根本的な対策となります。

デメリット:

- 建物の周囲を掘削するなど大規模な土木工事となり、工期が長く、コストも高額になりがちです。

| 工法 | 主な目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① 耐震壁の増設・補強 | 強度・剛性の向上 | 補強効果が非常に高い | 採光・間取りの制約、重量増、基礎への影響 |

| ② 柱の補強 | 靭性の向上 | 室内への影響が少ない、居ながら工事向き | 強度向上効果は限定的、他工法との併用が前提 |

| ③ ブレースの増設 | 強度・剛性の向上 | 軽量で基礎への負担が少ない、採光確保も可能 | 意匠性への影響、設置スペースの確保が必要 |

| ④ 外付けフレームの設置 | 強度・剛性の向上 | 居ながら工事が容易、内部機能への影響なし | 敷地の余裕が必要、高コスト、法規制の確認 |

| ⑤ 基礎の補強 | 基礎耐力の向上 | 根本的な安全性向上 | 大規模工事になりがち、高コスト、長工期 |

最適な補強方法は、決して一つではありません。専門家が耐震診断の結果を詳細に分析し、建物の特性、予算、事業計画などを総合的に考慮して、これらの工法を最適に組み合わせた「処方箋」を作成します。

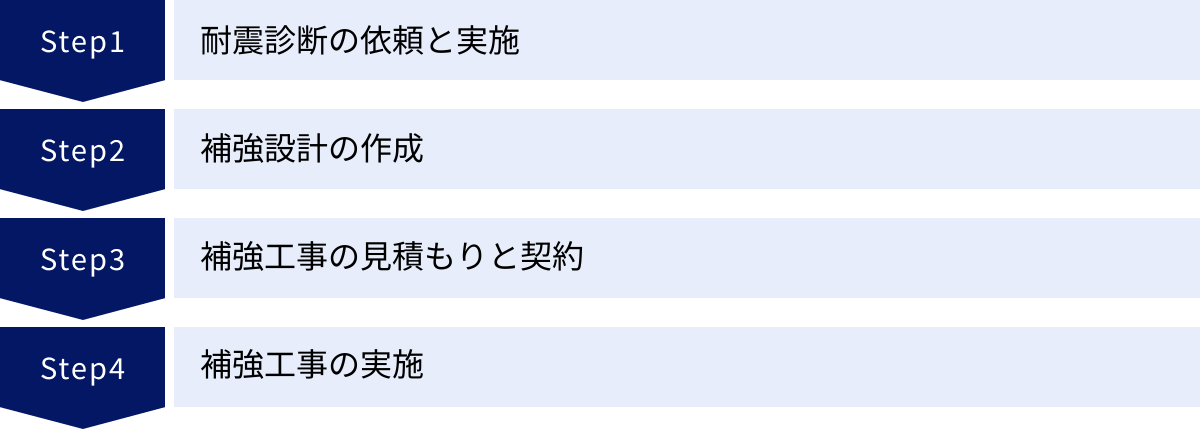

耐震診断から補強工事までの4つのステップ

オフィスビルの耐震化は、思い立ってすぐに始められるものではなく、専門家との連携のもと、計画的に進める必要があります。ここでは、実際に耐震対策を検討し始めてから、工事が完了するまでの具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。この全体像を把握しておくことで、企業担当者は各段階で何をすべきかを理解し、スムーズにプロジェクトを推進できます。

① ステップ1:耐震診断の依頼と実施

全ての始まりは、建物の現状を正確に把握することです。

内容:

まず、耐震診断を専門に行う設計事務所や建設コンサルタントなどに相談し、依頼先を選定します。この際、複数の業者から話を聞き、実績や提案内容、見積もりを比較検討することが重要です。契約後、専門家チームによるプロジェクトが始動します。

プロセスは前述の「耐震診断の4つの段階」で解説した通り、予備調査からスタートします。設計図書の確認や現地調査を行い、その結果に基づいて1次~3次のいずれかのレベルの診断が実施されます。診断が完了すると、建物の現状の耐震性能を示すIs値や、弱点となっている箇所などをまとめた「耐震診断結果報告書」が提出されます。

期間の目安:

建物の規模や構造、図面の有無にもよりますが、相談から報告書の受領まで、概ね3ヶ月~6ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。

ポイント:

この段階では、企業側は所有する設計図書をできる限り提供し、建物の使用履歴や増改築の経緯など、分かる情報を正確に伝えることが求められます。正確な情報提供が、診断の精度を高める鍵となります。

② ステップ2:補強設計の作成

耐震診断の結果、補強が必要と判断された場合、次のステップは具体的な「治療計画」を立てる「補強設計」です。

内容:

診断を行った設計事務所などが、診断結果を基に、目標とする耐震性能(例:Is値0.6以上)を達成するための最適な補強方法を検討し、設計図書を作成します。どの場所にどのような工法(耐震壁、ブレース、ダンパーなど)を用いるか、部材の寸法や仕様、工事の手順などを詳細に決めていきます。

期間の目安:

設計の難易度によりますが、概ね2ヶ月~4ヶ月程度が目安です。

ポイント:

この設計段階は、専門家と企業側のすり合わせが最も重要になります。企業側は、コスト、工期、工事中の事業への影響(居ながら工事の可否)、補強後のデザイン性や使い勝手など、自社の要望を具体的に設計者に伝える必要があります。例えば、「コストを最優先したい」「業務への影響を最小限にしたい」「外観をリニューアルしたい」といった要望によって、最適な工法の組み合わせは大きく変わります。密なコミュニケーションを通じて、双方が納得できる最適なプランを練り上げていくプロセスです。

③ ステップ3:補強工事の見積もりと契約

補強設計が完了したら、いよいよ実際に工事を行う施工会社を選定する段階に移ります。

内容:

完成した補強設計図書を複数の施工会社(ゼネコンや専門工事業者)に提示し、工事費用の見積もりを依頼します(相見積もり)。各社から提出された見積書を比較検討し、金額だけでなく、工事実績、施工体制、安全管理計画、工期などを総合的に評価して、発注先を決定します。施工会社が決まったら、工事請負契約を締結します。

ポイント:

見積もりを比較する際は、単に総額の安さだけで判断せず、項目ごとの内訳を精査し、不明な点や一式計上が多い箇所については、納得がいくまで説明を求めることが肝心です。また、この契約と並行して、設計者が施工会社の工事を監督する「工事監理」の契約を別途結ぶのが一般的です。第三者の専門家の目で、設計図通りに工事が適切に行われているかをチェックしてもらうことで、工事の品質を担保します。

④ ステップ4:補強工事の実施

契約が完了すれば、計画に沿って実際の補強工事が着工されます。

内容:

施工会社が作成した施工計画に基づき、安全管理を徹底しながら工事が進められます。工事中は、設計者(工事監理者)が定期的に現場を訪れ、品質や進捗状況をチェックします。企業担当者も、定例会議などを通じて進捗報告を受け、必要に応じて協議を行います。全ての工事が完了し、設計者と発注者の検査に合格すれば、建物の引き渡しとなります。

期間の目安:

工事の規模や工法によって大きく異なり、数ヶ月で終わる小規模なものから、1年以上を要する大規模なものまで様々です。

ポイント:

「居ながら工事」の場合は特に、従業員やテナントへの工事内容・スケジュールの事前周知と、騒音・振動などへの理解と協力を得ることが不可欠です。また、工事車両の出入りや資材置き場など、近隣への配慮も重要となります。関係者全員との円滑なコミュニケーションが、プロジェクト成功の鍵を握ります。

この一連のプロセスは、長期間にわたる専門的なプロジェクトです。信頼できるパートナー(設計者、施工会社)を見つけ、一貫したビジョンを持って取り組むことが、オフィスビルの価値を未来に繋ぐための確実な道筋となります。

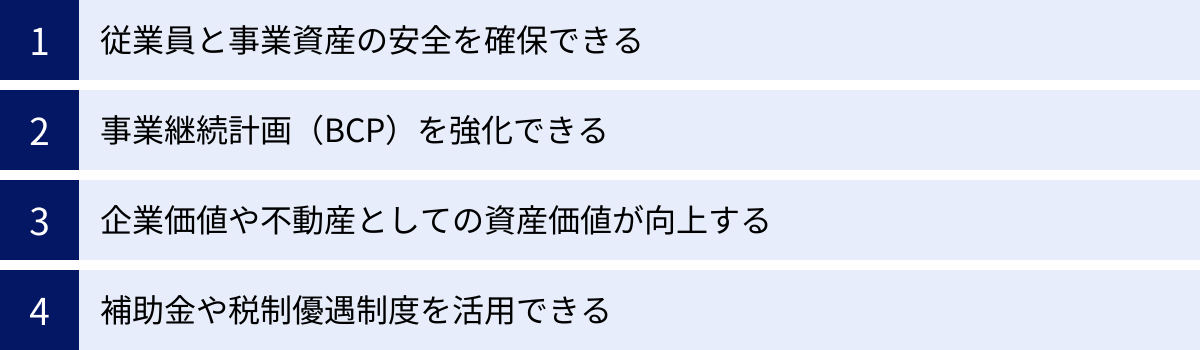

オフィスビルを耐震化する4つのメリット

耐震診断や補強工事には、決して安くはないコストと時間がかかります。しかし、それらを上回る多大なメリットが企業にもたらされます。耐震化は、単なる災害対策という守りの投資にとどまらず、企業の持続的な成長を支える攻めの投資としての側面も持っています。ここでは、オフィスビルを耐震化することによって得られる4つの主要なメリットについて解説します。

① 従業員と事業資産の安全を確保できる

これは、耐震化がもたらす最も根源的かつ重要なメリットです。企業にとって最大の資産は「人」であり、従業員の生命と安全を守ることは、企業の最も基本的な社会的責務(安全配慮義務)です。

大地震が発生した際に、ビルが倒壊・崩壊したり、天井材や照明器具が落下したりする事態を防ぐことで、従業員が安全に避難できる環境を確保します。これは、従業員が安心して働ける職場環境を提供することに繋がり、エンゲージメントやロイヤリティの向上にも寄与します。

さらに、物理的な事業資産を守ることにも繋がります。オフィス内には、高価なサーバーやネットワーク機器、生産設備、研究開発機器、そして重要なデータが保管された書類など、事業の根幹を支える資産が数多く存在します。耐震・制震・免震といった対策は、建物の倒壊を防ぐだけでなく、室内の揺れそのものを低減させる効果があります。これにより、什器の転倒や機器の破損といった二次災害を防ぎ、事業資産の物理的な損失を最小限に抑えることができます。

② 事業継続計画(BCP)を強化できる

事業継続計画(Business Continuity Plan, BCP)とは、災害や事故などの緊急事態が発生した際に、中核となる事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。

大地震が発生すると、サプライチェーンの寸断、電力・通信インフラの停止など、事業を取り巻く環境は一変します。そのような状況下で、自社の拠点となるオフィスビルが甚大な被害を受けてしまえば、事業の再開は絶望的となります。

耐震化されたビルは、地震後も構造的な安全性が保たれ、機能の大部分を維持できる可能性が高まります。建物が無事であれば、そこを対策本部や復旧活動の拠点として活用し、いち早く事業を再開することが可能になります。これは、顧客への製品・サービスの供給責任を果たし、市場での信頼を維持する上で決定的に重要です。

つまり、オフィスの耐震化は、BCPという壮大な計画の土台を支える、最も現実的で効果的なハード面での対策と言えるのです。揺るぎない事業基盤を持つことは、取引先や金融機関からの信頼獲得にも直結します。

③ 企業価値や不動産としての資産価値が向上する

耐震化への取り組みは、企業の社会的評価、すなわち企業価値そのものを高める効果があります。

従業員の安全を第一に考え、事業の継続性に責任を持つという姿勢は、企業の社会的責任(CSR)や、近年重視されるESG(環境・社会・ガバナンス)経営の実践として、社会から高く評価されます。このような企業姿勢は、顧客、取引先、株主といったステークホルダーからの信頼を醸成するだけでなく、優秀な人材を惹きつける採用活動においても強力なアピールポイントとなります。

また、不動産という観点から見ても、その資産価値は大きく向上します。

- 賃貸ビルとして:耐震性の高いビルは、テナントにとって極めて魅力的な物件です。入居を希望する企業は、従業員の安全やBCPを重視するため、安全なビルを優先的に選びます。これにより、空室リスクが低減し、安定した賃料収入を確保しやすくなります。

- 所有ビルとして:将来的にビルを売却する際、現行の耐震基準を満たしていることは、買い手にとって必須の条件に近いものとなります。耐震補強済みのビルは、そうでないビルに比べて格段に高い評価額が期待でき、不動産としての資産価値を長期的に維持・向上させることができます。

耐震化は、目に見えない「安心」という価値を、企業のブランドイメージや不動産の市場価値という目に見える形に転換する投資なのです。

④ 補助金や税制優遇制度を活用できる

国や地方自治体は、建物の耐震化を社会全体の課題として捉え、その促進のために様々な支援制度を用意しています。これらの制度を有効に活用することで、耐震化にかかる企業の経済的負担を大幅に軽減することが可能です。

主な支援制度:

- 補助金・助成金

多くの自治体で、耐震診断や耐震補強設計、耐震補強工事にかかる費用の一部を補助する制度が設けられています。補助率や上限額は自治体や建物の用途・規模によって異なりますが、例えば工事費用の数分の一から半額程度が補助されるケースもあります。 - 税制優遇措置

耐震改修を行った場合、税制面でのメリットを受けられることがあります。- 所得税・法人税:耐震改修費用について、特別償却(通常の減価償却に上乗せして経費計上できる)や税額控除(法人税額から直接一定額を差し引ける)が認められる場合があります。

- 固定資産税・都市計画税:耐震改修工事が完了した建物について、申告により一定期間、税額が減額される措置があります。

これらの制度は、適用要件や申請手続きが複雑な場合も多いですが、そのメリットは非常に大きいものです。耐震化を計画する際には、必ずビルの所在地を管轄する自治体の建築関連部署や税務署に問い合わせ、利用できる制度がないかを確認することを強くお勧めします。専門家である設計事務所やコンサルタントも、こうした制度の活用についてアドバイスを提供してくれます。

まとめ:自社の状況に合った耐震対策で安全な事業環境を

本記事では、オフィスビルの耐震性の根幹をなす「耐震基準」から、具体的な「耐震診断」「耐震補強工事」のプロセス、そして耐震化がもたらす多角的なメリットに至るまで、包括的に解説してきました。

日本のどこにいても大地震のリスクと無縁ではいられない現代において、オフィスビルの耐震性を確保することは、もはや単なる努力目標ではなく、企業が存続し成長していくための必須要件です。特に、1981年以前の旧耐震基準で建てられたビルを所有または利用している企業にとっては、喫緊の課題と言えるでしょう。

まずは、自社のビルがどの耐震基準で建てられているのかを「建築確認済証」で正確に把握することから始めてください。そして、もし旧耐震基準であったり、新耐震基準でも劣化が懸念されたりする場合には、専門家による「耐震診断」を受け、建物の現状を客観的に評価することが不可欠です。

耐震診断の結果、性能不足が明らかになったとしても、悲観する必要はありません。現代の建築技術には、耐震壁の増設から外付けフレーム、制震ダンパーの設置まで、建物の状況や事業計画に応じた多様な補強方法が存在します。コスト、工期、業務への影響などを総合的に考慮し、信頼できる専門家と二人三脚で最適な「処方箋」を作成していくことが可能です。

オフィスビルの耐震化は、決して小さな投資ではありません。しかし、それは従業員の尊い命と、長年かけて築き上げてきた事業資産を守り、顧客や社会からの信頼に応え、企業の未来を確かなものにするための、最も価値ある投資の一つです。

自社の状況を正しく把握し、専門家と相談しながら、長期的視点に立った最適な耐震対策を進めていくこと。それが、不測の事態に備え、安全で持続可能な事業環境を構築するための最善の策となるでしょう。