企業の成長戦略において、オフィスのあり方は極めて重要な経営課題です。単なる「働く場所」から、企業のブランドを発信し、優秀な人材を惹きつけ、創造性を育む「戦略拠点」へとその役割は変化しています。こうした中、従来の「賃貸オフィス」や「一棟所有」とは異なる第三の選択肢として、「区分所有オフィス」が注目を集めています。

区分所有オフィスとは、オフィスビルの一室やワンフロアを、分譲マンションのように購入して自社の資産とする形態です。賃貸のように毎月の賃料を払い続けるのではなく、資産としてオフィスを保有できるため、財務戦略の観点からも多くのメリットが期待できます。

しかし、その一方で、維持管理のコストや管理組合による制約といったデメリットも存在します。購入には多額の初期費用も必要となるため、その特性を深く理解し、自社の経営状況や将来のビジョンと照らし合わせて慎重に判断しなければなりません。

この記事では、区分所有オフィスの基本的な概念から、注目される背景、賃貸や一棟所有との違い、そして具体的なメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、購入のステップや事前に確認すべき注意点、関連する主要な企業についても触れ、オフィス戦略を検討するすべての経営者や担当者にとって、有益な情報を提供します。この記事を読めば、区分所有オフィスが自社にとって最適な選択肢となり得るのか、その判断材料を得られるはずです。

目次

区分所有オフィスとは

「区分所有オフィス」とは、一つのオフィスビルをフロアや区画ごとに分割し、その分割された部分(専有部分)を個別に所有する形態を指します。これは、分譲マンションで各住戸が別々の所有者によって所有されているのと同じ仕組みを、オフィスビルに適用したものです。

この所有形態は、「建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)」に基づいており、法的に明確に定義されています。区分所有者は、自社が購入したオフィススペースである「専有部分」に対しては、完全な所有権を持ちます。この専有部分は、原則として自由に内装の変更や改装が可能です。一方で、エントランス、廊下、エレベーター、階段といった、ビルを利用する全員が共同で使用する「共用部分」については、各区分所有者がその専有部分の面積割合に応じて権利(共有持分)を持つことになります。

この共用部分の維持管理や運営は、区分所有者全員で構成される「管理組合」によって行われます。管理組合の総会で、管理規約の制定や変更、修繕計画の策定、管理費や修繕積立金の額などが決定されます。したがって、区分所有オフィスのオーナーは、自社の専有部分を自由に使える一方で、ビル全体の資産価値を維持するために、管理組合の一員として共同で運営に関わっていく責任を負います。

区分所有オフィスという考え方自体は以前から存在していましたが、特に2000年代以降、不動産証券化市場の発展とともに注目度が高まりました。それまでは、オフィスビルといえば一棟丸ごとを一つの事業者が所有し、各テナントに賃貸するのが一般的でした。しかし、企業の働き方が多様化し、財務戦略も高度化する中で、より柔軟で資産性の高いオフィス保有形態へのニーズが生まれたのです。

具体例を挙げてみましょう。例えば、急成長中のITベンチャー企業が、現在の賃貸オフィスの賃料負担と手狭さに課題を感じているとします。一棟ビルを購入するほどの資金力はまだありませんが、会社のブランディングと資産形成のために自社オフィスを持ちたいと考えています。この場合、都心にあるオフィスビルの一室、例えば100坪の区画を区分所有で購入するという選択肢が考えられます。これにより、同社は賃料という経費を資産への投資に切り替え、自社の理念を反映した自由なオフィスレイアウトを実現し、金融機関からの信用力向上も期待できるようになります。

よくある質問として、「分譲マンションの区分所有と何が違うのか?」という点が挙げられます。法的な仕組みは同じ区分所有法に基づきますが、最も大きな違いは「用途」です。マンションは居住用であるのに対し、オフィスは事業用です。この用途の違いは、管理組合の運営方針や入居者の特性に影響を与えます。例えば、オフィスビルではセキュリティレベルやITインフラの整備、来客対応などが重視される一方、マンションでは居住者のプライバシーや快適性が優先されるといった違いがあります。

このように、区分所有オフィスは「賃貸の手軽さ」と「一棟所有の資産性・自由度」の間に位置する、ハイブリッドな選択肢と言えます。企業の規模や成長フェーズに合わせて、必要な分だけオフィスを「所有」するという、合理的で新しいオフィス戦略を実現する手法として、その存在感を増しているのです。

区分所有オフィスが注目される背景

近年、区分所有オフィスが多くの企業経営者や投資家から注目を集めています。この背景には、経済環境の変化、働き方の多様化、そして企業の財務戦略の高度化という、三つの大きな潮流が複雑に絡み合っています。

第一に、長引く低金利環境という経済的要因が挙げられます。日本銀行による金融緩和政策の結果、企業は歴史的な低金利で金融機関から融資を受けやすくなっています。これは、不動産のような高額な資産を購入する際のハードルを大きく引き下げました。これまで賃貸オフィスしか選択肢になかった中小企業にとっても、自社オフィスを「所有」することが現実的な経営戦略として視野に入るようになったのです。毎月支払う賃料と、低金利のローン返済額を比較した場合、後者の方が有利になるケースも少なくありません。賃料が利益を生まない「費用」であるのに対し、ローン返済は完済すれば自社の「資産」となるため、多くの経営者がこの点に魅力を感じています。

第二に、働き方の劇的な変化と、それに伴うオフィスの役割の再定義があります。新型コロナウイルスのパンデミックを経て、リモートワークやハイブリッドワークは多くの企業で当たり前の働き方となりました。この結果、オフィスは単に「従業員が集まって仕事をする場所」ではなくなりました。むしろ、「企業文化を醸成し、偶発的なコミュニケーションを促進するコラボレーションのハブ」や、「企業のブランドイメージを体現する発信拠点」としての重要性が高まっています。このような新たな役割をオフィスに持たせるためには、画一的な賃貸オフィスでは限界があります。自社のビジョンや働き方に合わせて、内装やレイアウトを自由に設計できる「所有」という形態、特に比較的小規模から始められる区分所有オフィスへの関心が高まるのは自然な流れと言えるでしょう。また、事業継続計画(BCP)の観点から、本社機能を一箇所に集中させるリスクを避け、主要都市にサテライトオフィスを分散させる動きも活発化しており、その際の受け皿として区分所有オフィスが選ばれるケースも増えています。

第三に、より戦略的な企業財務への意識の高まりが挙げられます。企業のバランスシート(貸借対照表)を健全化し、企業価値を高める上で、資産の有効活用は不可欠です。区分所有オフィスを購入すると、不動産が資産として計上されます。これは、金融機関からの融資審査において、企業の信用力を補強する材料となり得ます。また、不動産はインフレーションに強い資産とされており、現金を不動産に換えることでインフレヘッジ(資産価値の目減りを防ぐ)効果も期待できます。さらに、建物の購入費用は減価償却によって複数年にわたって費用計上できるため、法人税の節税効果も見込めます。このように、区分所有オフィスの購入は、単なるオフィス確保策に留まらず、資産形成、信用力向上、節税といった多面的な財務メリットをもたらす戦略的な投資として認識されるようになっています。

これらの背景から、区分所有オフィスは、変化の激しい現代社会において、企業が持続的に成長していくための合理的な選択肢の一つとして確固たる地位を築きつつあります。それは、単なる不動産トレンドではなく、新しい時代の経営スタイルを象徴する動きと言えるかもしれません。

区分所有オフィスと他の所有形態との違い

オフィスの確保を考える際、主な選択肢は「区分所有」「賃貸」「一棟所有」の三つです。それぞれにメリットとデメリットがあり、自社の状況に最も適した形態を選ぶことが重要です。ここでは、区分所有オフィスが他の二つの形態とどのように違うのかを、詳しく比較・解説します。

賃貸オフィスとの違い

賃貸オフィスは、最も一般的で手軽なオフィスの確保方法です。しかし、区分所有と比較すると、資産形成や自由度の面で大きな違いがあります。

| 比較項目 | 区分所有オフィス | 賃貸オフィス |

|---|---|---|

| 所有権 | あり(資産) | なし(費用) |

| 月々の支払い | ローン返済、管理費、修繕積立金 | 賃料、共益費 |

| 初期費用 | 物件価格の頭金、諸費用(高額) | 敷金、礼金、保証金など(比較的低額) |

| レイアウト自由度 | 高い(管理規約の範囲内) | 低い(原状回復義務あり) |

| 資産性 | あり(売却、賃貸、担保可能) | なし |

| 企業の信用力 | 向上する傾向 | 影響は限定的 |

| 移転のしやすさ | 手間と時間がかかる(売却・賃貸) | 比較的容易(契約期間満了時) |

最大の違いは「資産になるか、ならないか」という点です。賃貸オフィスで毎月支払う賃料は、会計上は「費用(コスト)」として処理され、いくら払い続けても自社の資産にはなりません。一方、区分所有オフィスの場合、金融機関からの融資を利用して購入するのが一般的ですが、そのローン返済は将来的に自社の「資産」を形成する行為です。ローンを完済すれば、オフィスは完全に自社のものとなり、財務基盤の強化に直結します。

レイアウトの自由度も大きな差です。賃貸オフィスでは、退去時の「原状回復義務」があるため、壁の設置や取り壊しといった構造に関わる大きな変更は通常認められません。内装も、壁紙の変更程度に留まることがほとんどです。しかし、区分所有オフィスであれば、管理規約や法規制の範囲内ではあるものの、自社のブランドイメージや働き方に合わせて、間取りや内装を自由にカスタマイズできます。 クリエイティブな空間を創り出すことで、従業員のモチベーション向上や、採用活動におけるアピールにも繋がります。

一方で、初期費用と移転の容易さでは賃貸に軍配が上がります。賃貸なら敷金・礼金・保証金などで済みますが、区分所有の購入には物件価格の頭金に加え、仲介手数料、不動産取得税、登記費用といった諸費用が必要となり、初期投資は非常に高額になります。また、事業の縮小や急な移転が必要になった場合、賃貸であれば契約期間を守れば比較的スムーズに退去できますが、所有物件の場合は買い手や借り手を見つける必要があり、時間と手間がかかるという流動性の低さがデメリットとなります。

一棟所有オフィスとの違い

一棟所有は、ビルを丸ごと自社で所有する形態であり、究極のオフィス戦略と言えますが、その分、投資額やリスクも最大になります。区分所有は、この一棟所有のリスクとコストを抑えつつ、所有のメリットを享受できる形態です。

| 比較項目 | 区分所有オフィス | 一棟所有オフィス |

|---|---|---|

| 規模・価格 | 小規模・比較的低価格から可能 | 大規模・高価格 |

| 意思決定の自由度 | 共用部分は管理組合の合意が必要 | 全て自社で決定可能 |

| 管理の手間 | 比較的容易(管理会社に委託) | 大きい(全て自社で対応) |

| リスク | 限定的(専有部分が中心) | ビル全体のリスク(空室、災害など) |

| 流動性(売却しやすさ) | 比較的高い | 低い(買い手が限定される) |

投資規模とリスクの大きさが最も顕著な違いです。一棟所有は、都心部であれば数十億円から数百億円規模の投資が必要となり、体力のある大企業でなければ現実的ではありません。災害などで建物が損傷した場合、その修繕費用はすべて自社で負担しなければなりません。また、自社で使わないフロアを賃貸に出す場合、景気後退期には空室リスクを全面的に負うことになります。これに対し、区分所有オフィスは、数千万円から数億円規模で取得できる物件も多く、中小企業でも手が届きやすい価格帯です。リスクも、基本的には自社が所有する区画に限定され、ビル全体の大きな修繕は管理組合を通じて全所有者で負担を分担するため、一社あたりのリスクは分散されます。

意思決定の自由度と管理の手間も異なります。一棟所有であれば、ビルの名称に自社名を冠したり、外壁の色を変えたり、屋上に看板を設置したりと、すべてを自社の裁量で決定できます。しかし、その裏返しとして、清掃、警備、設備の保守点検、テナント管理といった煩雑なビルメンテナンス業務をすべて自社で行うか、専門業者に委託する手間とコストが発生します。区分所有の場合、こうした共用部分の管理は管理組合が選定した管理会社に一括して委託されるため、各オーナーはビル管理の煩わしさから解放されるというメリットがあります。ただし、共用部分に関する意思決定は管理組合の総会での決議が必要となるため、一棟所有ほどの自由度はありません。

まとめると、区分所有オフィスは、「賃貸のコスト性」と「一棟所有の過大なリスク・コスト」という二つの課題を克服するための、バランスの取れた選択肢と言えます。企業の成長ステージや財務状況に合わせて、現実的な範囲で「持つ経営」への第一歩を踏み出すことを可能にする、戦略的な不動産活用法なのです。

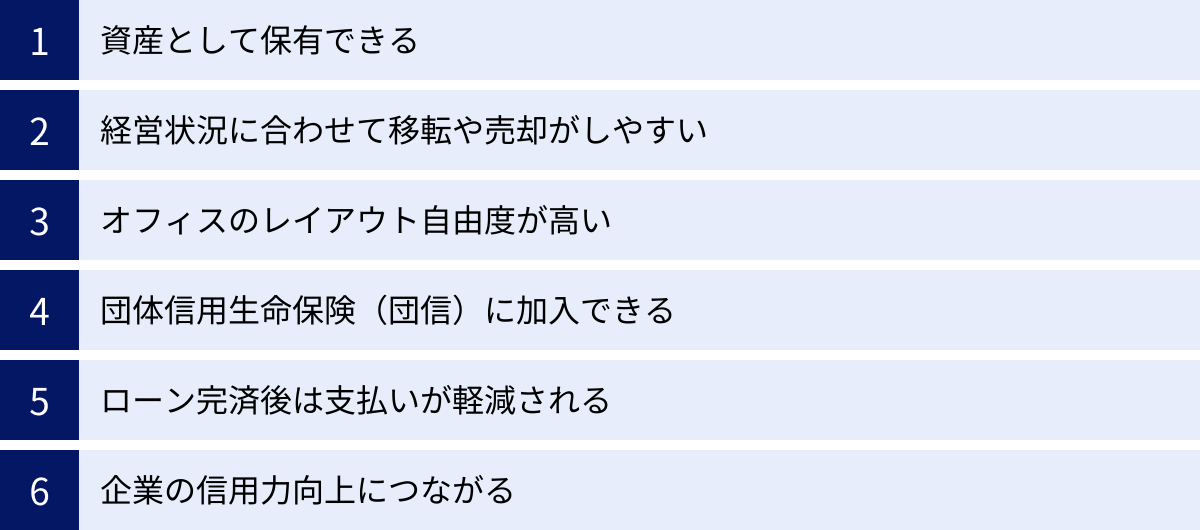

区分所有オフィスの6つのメリット

区分所有オフィスを選択することは、企業経営に多岐にわたるメリットをもたらします。単に場所を確保する以上の、戦略的な価値がそこにあります。ここでは、代表的な6つのメリットを詳しく解説します。

① 資産として保有できる

最大のメリットは、オフィスを自社の「資産」としてバランスシートに計上できる点です。賃貸オフィスで毎月支払う賃料は、損益計算書(P/L)上では販売費及び一般管理費として計上される「費用」であり、企業の利益を圧迫する要因となります。いくら払い続けても、そのオフィスが自社のものになることはありません。

しかし、区分所有オフィスを購入すれば、それは貸借対照表(B/S)の資産の部に「土地」「建物」として計上されます。金融機関からのローン返済は、負債の減少と純資産の増加に繋がり、着実に企業の財務体質を強化していくことができます。

さらに、不動産はインフレーションに対する防御策(インフレヘッジ)としても機能します。インフレが進むと、現金の価値は目減りしますが、不動産の資産価値は上昇する傾向にあります。将来的に賃料相場が上昇した場合でも、所有していればその影響を受けずに済みます。ローンを完-済してしまえば、長期にわたって安定した事業基盤を築くことが可能です。これは、賃料上昇のリスクに常に晒される賃貸経営とは対照的です。

② 経営状況に合わせて移転や売却がしやすい

企業の成長は常に流動的です。事業が拡大し、より広いスペースが必要になることもあれば、逆に事業を再編し、オフィスを縮小する必要が出てくるかもしれません。区分所有オフィスは、こうした経営状況の変化に柔軟に対応できるという利点があります。

例えば、事業が軌道に乗り、手狭になったオフィスからより大規模なオフィスへ移転する場合、所有していた区分所有オフィスを売却して移転資金に充当できます。購入時よりも不動産市況が好転していれば、売却益(キャピタルゲイン)を得ることも可能です。

あるいは、売却せずに第三者に賃貸し、安定した賃料収入(インカムゲイン)を得るという選択肢もあります。この賃料収入を新しいオフィスの賃料や、事業の運転資金に充てることもできます。一棟ビル全体を売却したり賃貸したりするのに比べて、区分所有オフィスは一区画の規模が小さいため買い手や借り手を見つけやすく、流動性が高いのが特徴です。このように、その時々の経営判断に応じて「売却」と「賃貸」を使い分けることができる柔軟性は、一棟所有や賃貸にはない大きな魅力です。

③ オフィスのレイアウト自由度が高い

オフィスは、従業員の生産性や創造性、そして企業文化に大きな影響を与えます。区分所有オフィスは、賃貸オフィスでは実現が難しい、自由なオフィス空間の創造を可能にします。

賃貸オフィスの場合、契約によって内装の変更が厳しく制限されており、退去時には借りた時の状態に戻す「原状回復義務」が課せられます。そのため、企業の個性や理念を反映した抜本的な空間デザインは困難です。

一方、区分所有オフィスでは、所有する専有部分において、建物の構造安全性や管理規約に反しない限り、原則として自由に内装工事を行うことができます。 例えば、部門間の連携を促すために壁を取り払ってオープンな空間にしたり、逆に集中作業用の個室ブースを設けたり、社員がリラックスできるカフェスペースやライブラリーを設置したりすることも可能です。企業のブランドカラーを全面的に打ち出したデザインや、最新のITインフラを導入することも容易です。このような魅力的なオフィス環境は、従業員満足度の向上だけでなく、優秀な人材を惹きつける採用競争力の強化にも繋がります。

④ 団体信用生命保険(団信)に加入できる

これは特に中小企業の経営者にとって、見過ごすことのできない重要なメリットです。区分所有オフィスをローンで購入する際、多くの金融機関で団体信用生命保険(団信)への加入が可能です。

団信とは、ローンの契約者(通常は企業の代表者)が死亡または高度障害状態になった場合に、その時点でのローン残高が保険金によって全額弁済されるという仕組みの保険です。万が一、経営者に不測の事態が起きても、会社にはローン負担のないオフィスという資産が残ります。これにより、残された従業員や家族は、事業の継続や立て直しに集中することができます。

もし賃貸オフィスであれば、代表者の死去によって会社の信用力が低下し、賃貸契約の継続が困難になったり、事業の継続自体が危ぶまれたりするリスクがあります。団信は、会社の事業継続を守る「事業保障」と、経営者個人の「生命保険」の二つの機能を兼ね備えた、極めて有効なリスクヘッジ手段なのです。

⑤ ローン完済後は支払いが軽減される

長期的な視点で見ると、区分所有オフィスはコスト面でも大きなメリットをもたらします。ローンを組んで購入した場合、月々の支払いは「ローン返済額+管理費・修繕積立金」となります。これは当初、周辺の賃料相場と同等か、それ以上になることもあります。

しかし、ローンを完済すれば、月々の支払いは管理費と修繕積立金のみとなり、負担は大幅に軽減されます。例えば、20年や30年といった期間でローンを完済した後は、非常に低いランニングコストでオフィスを使い続けることができるのです。一方で、賃貸オフィスは、契約が続く限り永久に賃料を支払い続けなければならず、更新時には値上げされるリスクも常に伴います。

総支払額で比較した場合、長期的には区分所有の方が有利になるケースが少なくありません。そして、経営者がリタイアした後は、そのオフィスを賃貸に出すことで安定した私的年金のような収入源とすることも可能です。

⑥ 企業の信用力向上につながる

不動産という確固たる「資産」を保有している事実は、企業の社会的信用力を大きく向上させます。金融機関は融資審査の際、企業の財務状況を厳しく評価しますが、担保価値のある不動産を所有していることは、返済能力の高さを示す有力な証拠となります。これにより、新たな設備投資や運転資金のための追加融資が受けやすくなる可能性があります。

また、取引先との関係においても、「自社ビル(の一部)を持っている会社」という事実は、安定した経営基盤を持つ信頼できる企業であるという印象を与えます。これは、新規の大型契約や、長期的なパートナーシップを築く上で、有利に働くことがあります。賃貸オフィスを転々としている企業に比べて、どっしりと腰を据えて事業に取り組んでいるというメッセージにもなり、企業のブランドイメージ向上に貢献します。

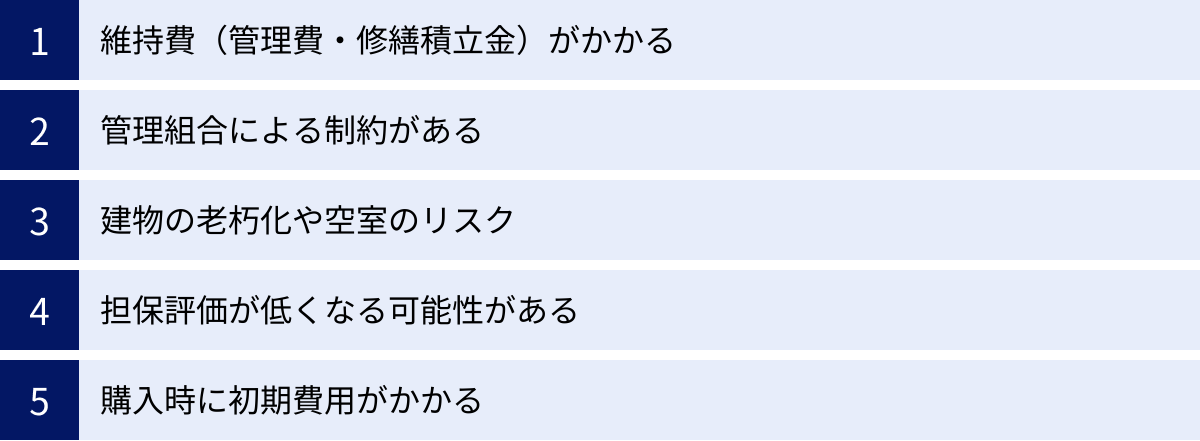

区分所有オフィスの5つのデメリット

多くのメリットがある一方で、区分所有オフィスには慎重に検討すべきデメリットやリスクも存在します。これらを十分に理解し、対策を講じることが、購入後の後悔を避けるために不可欠です。

① 維持費(管理費・修繕積立金)がかかる

区分所有オフィスを所有すると、ローンの返済とは別に、継続的な維持費が発生することを忘れてはなりません。主なものに「管理費」と「修繕積立金」があります。

- 管理費: エントランスや廊下、エレベーターといった共用部分の日常的な清掃、警備、設備の保守点検、管理会社への委託費用などに充てられる費用です。ビルの快適性と安全性を維持するために不可欠なコストです。

- 修繕積立金: 将来的に必要となる大規模修繕(外壁の塗り替え、屋上防水工事、給排水管の更新など)に備えて、計画的に積み立てていくお金です。通常、10年~15年周期で大規模修繕が実施されます。

これらの費用は、所有している限り支払い続ける必要があります。また、物価や人件費の上昇、あるいは当初の修繕計画の甘さから、将来的にこれらの費用が値上げされる可能性もあります。特に、修繕積立金が不足した場合、管理組合の決議によって、一時的にまとまった金額(一時金)の徴収が行われるリスクもあるため、資金計画には余裕を持たせておく必要があります。

② 管理組合による制約がある

「所有」しているからといって、すべてが自分の思い通りになるわけではありません。区分所有オフィスは、管理組合が定める「管理規約」というルールに従う必要があります。 これは、ビル全体の資産価値を維持し、他の所有者との共同生活(事業活動)を円滑に行うために設けられています。

具体的には、以下のような制約が課されることが一般的です。

- 用途の制限: 「事務所用途に限る」と定められている場合、店舗やスクールなど、不特定多数の人が頻繁に出入りする業態での利用が制限されることがあります。

- 内装工事の制限: 工事内容によっては、事前に管理組合の承認を得る必要があります。特に、音や振動を伴う工事ができる曜日や時間帯が厳しく定められていることが多いです。

- 看板設置の制限: ビルの外観を統一するため、設置できる看板の大きさ、デザイン、場所などが細かく規定されている場合があります。

- 共用部分の利用: 廊下やエントランスに私物を置くことは、原則として禁止されます。

これらのルールは、自社の事業内容や将来の計画と合致しているか、購入前に必ず確認しなければなりません。また、何かを変更したい場合、管理組合の総会で他の所有者の合意を取り付ける必要があり、意思決定に時間がかかることもデメリットと言えるでしょう。

③ 建物の老朽化や空室のリスク

建物は時間とともに必ず老朽化します。適切な修繕が行われていれば資産価値を維持できますが、管理組合の機能不全や積立金の不足によって修繕が計画通りに進まない場合、建物の魅力が低下し、資産価値が下落するリスクがあります。特に、築年数が古い物件を検討する際は、これまでの修繕履歴と今後の長期修繕計画を注意深く確認することが重要です。

また、将来的に事業所を移転し、所有するオフィスを賃貸に出すことを想定している場合、「空室リスク」を考慮しなければなりません。景気の動向や周辺エリアの開発状況によっては、借り手が見つからず、賃料収入が得られない期間が発生する可能性があります。その間も、管理費や修繕積立金、固定資産税といったコストはかかり続けるため、キャッシュフローが悪化する恐れがあります。立地や将来性を見極める、物件選定の目が問われます。

④ 担保評価が低くなる可能性がある

区分所有オフィスを購入する際、多くの企業が金融機関からの融資を利用しますが、その際に物件が担保として評価されます。しかし、金融機関によっては、一棟ビルに比べて区分所有オフィスの担保評価を低く見積もるケースがあります。

その理由として、土地に対する権利が敷地権としての共有持分のみで、単独で所有しているわけではないことや、建物全体の管理運営を自社でコントロールできず、管理組合の意向に左右されることなどが挙げられます。担保評価が低いと、希望する融資額に届かなかったり、適用される金利が高くなったりする可能性があります。そのため、複数の金融機関に打診し、融資条件を比較検討することが重要になります。

⑤ 購入時に初期費用がかかる

賃貸オフィスと比べて、購入時の初期費用が格段に高額になる点は、最大のハードルの一つです。物件価格そのものに加えて、様々な諸費用が発生します。

| 諸費用の種類 | 内容 |

|---|---|

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬(物件価格の3%+6万円+消費税が上限) |

| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に一度だけ課される都道府県税 |

| 登録免許税 | 所有権移転登記や抵当権設定登記の際に課される国税 |

| 印紙税 | 売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書)に貼付する印紙代 |

| 司法書士報酬 | 登記手続きを代行する司法書士への報酬 |

| ローン保証料・手数料 | 金融機関や保証会社に支払う費用 |

| 火災保険料 | 万一の火災に備えるための保険料 |

これらの諸費用は、一般的に物件価格の6%~9%程度かかると言われています。例えば、1億円の物件であれば、600万円から900万円程度の諸費用が現金で必要になる計算です。これに加えて、物件価格の一部を頭金として求められる場合も多く、十分な自己資金の準備が不可欠となります。

区分所有オフィスが向いている企業の特徴

区分所有オフィスは、あらゆる企業にとって最適な選択肢というわけではありません。そのメリットを最大限に活かし、デメリットを許容できる、特定の経営フェーズや特性を持つ企業に向いています。ここでは、代表的な二つの企業タイプを挙げ、その理由を解説します。

スタートアップやベンチャー企業

創業から数年が経過し、事業モデルが確立され、安定的な収益が見込めるようになった成長期のスタートアップやベンチャー企業にとって、区分所有オフィスは非常に魅力的な選択肢となります。

なぜ向いているのか?

- ブランディングと人材獲得: 成長期のベンチャーは、優秀な人材の獲得が至上命題です。自社のビジョンを反映したユニークで魅力的なオフィスは、求職者に対する強力なアピールポイントになります。賃貸では難しい自由な空間デザインを実現できる区分所有オフィスは、「この会社で働きたい」と思わせる企業文化の象徴となり得ます。

- 資産形成と信用力の向上: 毎月支払う高額な賃料を、自社の資産形成へと振り向けることができます。これは、キャッシュフローを重視するベンチャーにとって、財務体質を強化する上で大きな一歩です。また、不動産を所有することで金融機関からの信用力が高まり、今後の事業拡大に向けた資金調達が有利になる可能性も高まります。

- スケーラビリティ: 最初から巨大な一棟ビルを購入するのは非現実的ですが、区分所有であれば、現在の企業規模に見合った、例えばワンフロアや一区画から「所有」を始めることができます。事業の成長に合わせて、同じビル内で増床したり、将来的に売却してより広い場所へ移転したりと、段階的な拡張戦略を描きやすいのが特徴です。

具体的には、「創業5年が経過し、単月黒字化から通期での黒字化が定着。従業員数も50名を超え、現在の賃貸オフィスが手狭になってきた。次のステージへ進むための資金調達を計画しており、その一環として企業の信用力を高めたい」といったフェーズにある企業に最適です。

地方に拠点を置く企業

大都市圏だけでなく、地方に本社や主要な拠点を構える企業、あるいはBCP(事業継続計画)対策として地方にサテライトオフィスを設置しようとする企業にとっても、区分所有オフィスは有力な選択肢です。

なぜ向いているのか?

- 手頃な価格と物件の希少性: 地方都市のオフィスビルは、東京や大阪といった大都市圏に比べて物件価格が格段に手頃です。そのため、中小企業でも購入のハードルが比較的低いというメリットがあります。また、地方によっては、質の高い最新の設備を備えた賃貸オフィスの供給が少なく、希望に合う物件が見つからないケースも少なくありません。その場合、区分所有で購入し、自社で内装をカスタマイズする方が、満足度の高いオフィス環境を構築できます。

- 地域へのコミットメントと信用力: 地方経済において、企業が不動産を所有しているという事実は、「腰を据えてこの地域で事業を続ける」という強いメッセージになります。これは、地元の金融機関、自治体、取引先からの信頼を醸成する上で非常に効果的です。地域に根ざした長期的な経営を目指す企業にとって、区分所有オフィスの取得は、その覚悟を示す象徴的なアクションとなり得ます。

- BCP対策としての拠点分散: 首都直下型地震や南海トラフ地震といった大規模災害への備えとして、本社機能の一部を地方に分散させる動きが加速しています。その際、賃貸でサテライトオフィスを構えることも可能ですが、非常時にも確実に利用できる拠点を確保するという意味では、所有の方がより確実です。区分所有であれば、比較的小規模な投資で地方に戦略拠点を確保でき、有事の際のリスク分散に繋がります。

例えば、「東京に本社を置くメーカーが、災害時のリスクヘッジと、Uターン・Iターン希望の優秀な技術者を採用するために、地方の中核都市に開発拠点を新設する」といったケースで、区分所有オフィスが有効な選択肢として検討されるでしょう。

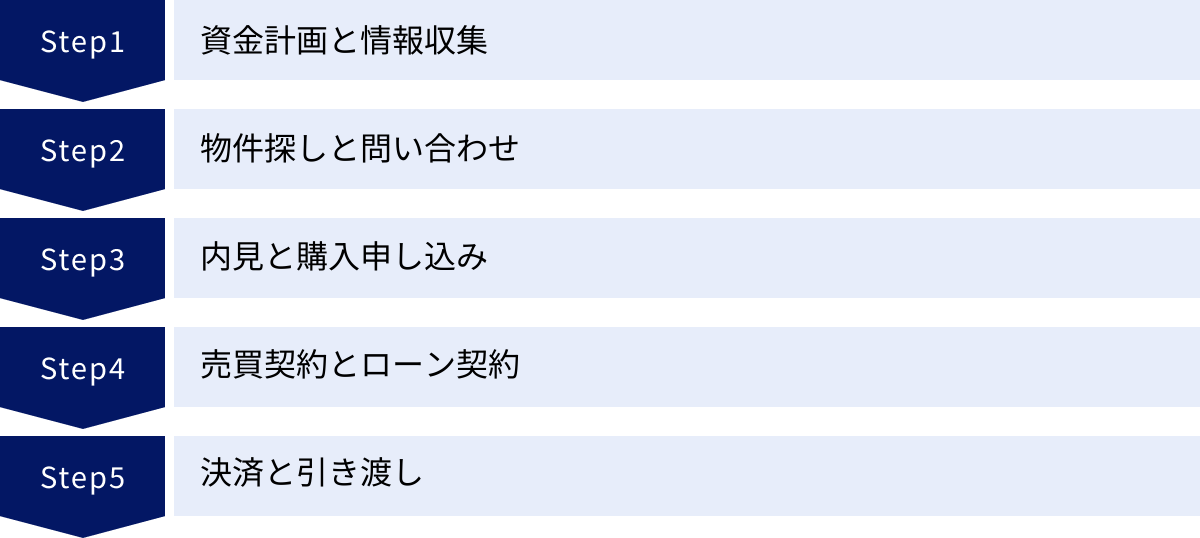

区分所有オフィス購入の5ステップ

区分所有オフィスの購入は、企業にとって大きな投資です。プロセスを正しく理解し、各ステップで適切な判断を行うことが成功の鍵となります。ここでは、購入に至るまでの標準的な5つのステップを解説します。

① 資金計画と情報収集

すべての始まりは、綿密な資金計画からです。まず、「自己資金をいくら用意できるか」を明確にします。これには、物件の頭金だけでなく、後述する諸費用(物件価格の6~9%が目安)も含まれます。次に、事業計画とキャッシュフロー予測に基づき、「毎月いくらまでならローン返済が可能か」を算出します。

この計画を基に、金融機関に事前相談を行うことをお勧めします。企業の決算書などを提出し、どの程度の融資が受けられそうか(借入可能額)、金利はどのくらいか、といった感触を掴んでおくことで、その後の物件探しがスムーズになります。

並行して、希望するオフィスの条件を具体化していきます。

- エリア: 事業内容や従業員の通勤利便性を考慮して決定します。

- 広さ: 現在の従業員数と将来の増員計画から、必要な面積を算出します。

- 予算: 資金計画で固めた自己資金と借入可能額から、購入可能な物件価格の上限を設定します。

- その他: 築年数、最寄り駅からの距離、ビルのグレードなど、譲れない条件を整理します。

これらの条件を基に、不動産情報サイトや、後述する区分所有オフィスを専門に扱う不動産会社のウェブサイトで情報収集を開始します。

② 物件探しと問い合わせ

情報収集で得たリストを基に、具体的な物件探しに入ります。ウェブサイトに掲載されている情報だけでなく、区分所有オフィスに強みを持つ不動産会社に直接相談することが重要です。市場に出回っていない「未公開物件」や、これから販売が予定されている物件の情報を得られる可能性があります。

複数の物件を比較検討し、候補をいくつか絞り込みます。気になる物件が見つかったら、不動産会社に問い合わせ、より詳細な物件概要書や販売図面を取り寄せます。この段階で、管理費や修繕積立金の額、管理規約の概要など、基本的な情報を確認しておきましょう。

③ 内見と購入申し込み

資料上で有望と思われる物件が見つかったら、必ず現地を訪問して内見します。内見では、以下の点を自分の目で確かめることが重要です。

- 専有部分: 図面通りの広さがあるか、天井高は十分か、窓からの採光や眺望はどうか、OAフロアや空調、電気容量は自社の要件を満たすか。

- 共用部分: エントランスの雰囲気、エレベーターの数や待ち時間、廊下や給湯室、トイレの清潔さなど、ビルの管理状態をチェックします。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離、周辺の飲食店の充実度、銀行や郵便局の有無など、従業員の働きやすさに直結する要素を確認します。

できれば、経営者だけでなく、総務担当者や実際に働く従業員の代表など、複数の視点でチェックするのが望ましいでしょう。

内見の結果、購入したいという意思が固まったら、不動産会社を通じて売主に対し「購入申込書(買付証明書)」を提出します。これには、希望購入価格、手付金の額、契約希望日、ローン利用の有無などを記載します。これは法的な拘束力を持つものではありませんが、購入の意思を正式に表明する重要な書類です。

④ 売買契約とローン契約

購入申し込みが売主に承諾されると、価格や引き渡し条件などの交渉を経て、売買契約へと進みます。契約に先立ち、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係、法的な制限、インフラの整備状況、管理規約の内容、契約解除に関する規定など、非常に重要な情報が記載された書面を基に行われる説明です。内容を完全に理解し、疑問点はその場で全て解消することが極めて重要です。

重要事項説明の内容に納得したら、「不動産売買契約」を締結します。契約書に署名・捺印し、同時に手付金(一般的に物件価格の5~10%程度)を売主に支払います。

売買契約と並行して、金融機関に事業用ローンの本審査を申し込みます。事前相談の内容に加え、正式な売買契約書などを提出し、審査を受けます。審査が承認されると、金融機関との間で「金銭消費貸借契約(ローン契約)」を締結します。

⑤ 決済と引き渡し

ローン契約が完了すると、いよいよ最終ステップである決済と引き渡しです。通常、平日の午前中に、金融機関の応接室などに関係者(売主、買主、不動産会社、司法書士)が集まって行われます。

この場で、買主は金融機関から融資を受け、その資金で売主に物件の残代金を支払います。同時に、仲介手数料や固定資産税の清算金、登記費用といった諸費用も支払います。すべての支払いが完了したことを確認した後、司法書士が法務局に所有権移転登記を申請します。この登記が完了することで、法的に所有権が買主に移転します。

最後に、売主からオフィスの鍵を受け取り、すべての手続きが完了となります。この日から、晴れて自社オフィスとして利用を開始できます。

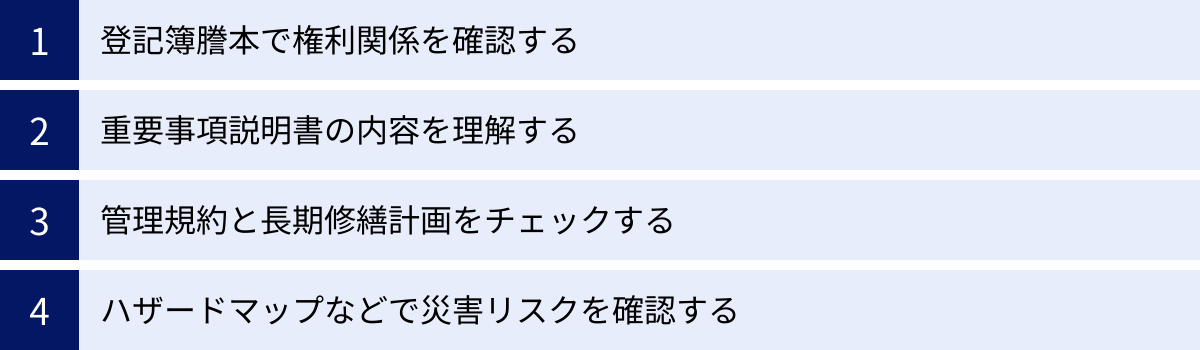

区分所有オフィス購入前に確認すべき4つの注意点

高額な投資である区分所有オフィスの購入で失敗しないためには、契約前にいくつかの重要なポイントを専門家と共に徹底的に確認する必要があります。見落としがちな、しかし後々のトラブルに直結しかねない4つの注意点を解説します。

① 登記簿謄本で権利関係を確認する

登記簿謄本(全部事項証明書)は、その不動産の「戸籍」とも言える公的な書類です。法務局で誰でも取得でき、物件の正確な情報を確認できます。特に以下の二つの点に注意して読み解く必要があります。

- 甲区(所有権に関する事項): 現在の所有者は誰か、過去に所有権がどのように移転してきたかが記載されています。ここに「差押」や「仮差押」といった記載があると、その物件は権利関係に問題を抱えている可能性があり、取引には細心の注意が必要です。

- 乙区(所有権以外の権利に関する事項): 主に抵当権の設定状況が記載されています。売主がローンを利用してこの物件を購入した場合、金融機関の抵当権が設定されています。決済時にこの抵当権が確実に抹消されるか、売主および不動産会社に確認することが不可欠です。

登記簿謄本の内容は専門的で分かりにくい部分もあるため、不動産会社や司法書士に説明を求め、不明な点を残さないようにしましょう。クリーンな権利状態の物件であるかを確認する、最も基本的なステップです。

② 重要事項説明書の内容を理解する

売買契約の直前に行われる「重要事項説明」は、単なる儀式ではありません。購入判断に影響を及ぼす可能性のある、物件に関するあらゆる法的・物理的な情報が凝縮された、最も重要なプロセスです。宅地建物取引士が口頭で説明しますが、事前に書類の写しをもらい、隅々まで目を通しておくことが理想です。

特に以下の項目は、自社の事業計画と照らし合わせて慎重に確認してください。

- 法令上の制限: 用途地域(例:工業専用地域では事務所が建てられないなど)、建ぺい率、容積率など、将来の増改築に関わる制限。

- インフラ整備状況: 電気、ガス、上下水道の整備状況。特に電気容量が自社の使用量に対して十分か、インターネット回線の種類や引き込み状況はどうか、といった点はオフィス利用において死活問題です。

- 管理に関する事項: 管理費・修繕積立金の現在の金額と、滞納額の有無。滞納額が多い管理組合は、運営に問題を抱えている可能性があります。

- 契約解除に関する規定: 手付解除の期限や、契約違反があった場合の違約金の額など、万が一の際の取り決めを正確に把握しておく必要があります。

少しでも疑問や不安があれば、その場で質問し、納得できるまで説明を求める姿勢が不可欠です。

③ 管理規約と長期修繕計画をチェックする

区分所有オフィスでは、管理組合の運営がビルの資産価値と利用の快適性を大きく左右します。そのため、「管理規約」と「長期修繕計画書」は、登記簿謄本や重要事項説明書と並ぶほど重要なチェック書類です。

- 管理規約: オフィスの利用方法に関する詳細なルールブックです。「事務所としての利用」が具体的にどこまで許容されるか(例:来客の多い業種は可能か、深夜早朝の利用は可能か)、看板の設置ルール、内装工事を行う際の手続きや制約などを確認し、自社の事業運営に支障がないかを判断します。

- 長期修繕計画書: 今後20年~30年にわたる、建物の大規模修繕の計画と資金計画が示されています。計画が現実的で、そのための修繕積立金が十分に積み立てられているかを確認します。もし計画がずさんだったり、積立金が大幅に不足していたりすると、将来、高額な一時金を請求されるリスクが高まります。可能であれば、過去数年分の管理組合の総会議事録にも目を通し、組合の運営状況や過去のトラブルの有無などを把握しておくと、より安心です。

④ ハザードマップなどで災害リスクを確認する

事業の継続性を考える上で、拠点の安全性確保は絶対条件です。自治体が公表しているハザードマップを活用し、購入を検討している物件がどのような災害リスクを抱えているかを確認しましょう。

- 洪水・内水氾濫: 河川の氾濫や、大雨による浸水のリスクがないか。

- 地震: 想定される震度や、液状化の危険度。

- 津波・高潮: 沿岸部の物件の場合、想定される浸水深。

- 土砂災害: 崖や急傾斜地の近くにないか。

また、建物の耐震性も重要なチェックポイントです。建築基準法が大きく改正された1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」の建物であるかは最低限確認すべき事項です。旧耐震基準の建物の場合は、耐震診断や耐震補強工事が実施済みであるかを確認する必要があります。これらのリスク情報は、企業のBCP(事業継続計画)策定においても不可欠な情報となります。

区分所有オフィスを取り扱う主な会社

区分所有オフィスの市場は専門性が高く、取り扱う不動産会社も限られています。ここでは、この分野で実績のある代表的な企業をいくつか紹介します。各社それぞれに特徴があるため、自社のニーズに合ったパートナーを見つける際の参考にしてください。

株式会社ボルテックス

株式会社ボルテックスは、「区分所有オフィス®」を商標登録しており、この市場を切り拓いてきたパイオニア的存在として知られています。同社は、主に東京都心のプライムエリアに建つ、資産価値の高い中規模オフィスビルを一棟で仕入れ、フロアごとや区画ごとに分割して販売するという独自のビジネスモデルを展開しています。

同社の強みは、物件の選定から、バリューアップ(資産価値向上)工事、販売、そして購入後の管理(プロパティマネジメント)までをワンストップで提供している点にあります。特に、立地やグレードにこだわった物件選定には定評があり、企業の自社利用だけでなく、経営者の資産形成や相続対策といった、幅広いニーズに応える提案力を持っています。主力ブランドである「VORT®(ヴォルト)」シリーズは、都心で高い知名度を誇ります。

参照:株式会社ボルテックス公式サイト

コスモスイニシア株式会社

コスモスイニシア株式会社は、分譲マンション事業で広く知られる、大和ハウスグループの総合不動産会社です。長年培ってきた住宅開発のノウハウを活かし、オフィスビルの開発・再生・販売事業にも力を入れています。

同社の特徴は、自社利用を目的とする事業会社から、不動産投資を目的とする個人投資家まで、幅広い顧客層に対応している点です。新築のオフィスビル開発だけでなく、既存ビルをリノベーションして付加価値を高めた再生区分所有オフィスも手掛けています。マンション事業で培われた、顧客のニーズを的確に捉えた空間設計や、きめ細やかなアフターサービスに強みを持っています。総合不動産会社ならではの幅広いネットワークと情報量も魅力の一つです。

参照:コスモスイニシア株式会社公式サイト

イデラ キャピタルマネジメント株式会社

イデラ キャピタルマネジメント株式会社は、国内外の機関投資家や富裕層を主な顧客とする、独立系の不動産アセットマネジメント会社です。直接、個人や一般企業に物件を販売するというよりは、不動産投資ファンドの組成・運用を通じて、間接的に区分所有オフィス市場に関わっています。

同社の専門性は、精緻なマーケット分析と、不動産の潜在価値を最大限に引き出すプロフェッショナルな運用能力にあります。同社が運用するファンドが、戦略的にオフィスビルを取得し、区分化して再販するケースなどがあります。一般の企業が直接取引する機会は少ないかもしれませんが、区分所有オフィス市場の動向を左右するプロフェッショナルなプレーヤーの一つとして、その存在は重要です。

参照:イデラ キャピタルマネジメント株式会社公式サイト

プロパティエージェント株式会社

プロパティエージェント株式会社は、東京23区および横浜エリアを中心に、投資用不動産の開発・販売、及び管理を手掛ける企業です。主力事業は資産形成を目的としたコンパクトマンションですが、そのポートフォリオの一環として、都心エリアの区分所有オフィスも取り扱っています。

同社の特徴は、DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に推進し、不動産取引の効率化や顧客体験の向上に努めている点です。また、購入後の賃貸管理サービスも充実しており、自社利用だけでなく、将来的な賃貸運用を見据えている企業や投資家にとっても、心強いパートナーとなり得ます。マンション投資で培った、資産価値の維持・向上に関するノウハウをオフィス物件にも応用しています。

参照:プロパティエージェント株式会社公式サイト

まとめ

本記事では、オフィス戦略の新たな選択肢として注目される「区分所有オフィス」について、その基本概念からメリット・デメリット、購入の具体的なステップに至るまで、多角的に解説してきました。

区分所有オフィスは、単なる「働く場所」の確保に留まりません。それは、毎月の賃料という「コスト」を、企業の成長を支える「資産」へと転換させる戦略的な経営判断です。ローン完済後には支払いが大幅に軽減され、長期的なコスト削減に繋がるだけでなく、自由なレイアウトで自社の理念を体現したオフィスを創り上げ、企業の信用力を高める効果も期待できます。

一方で、管理費や修繕積立金といった継続的な維持費、管理組合による制約、そして高額な初期費用といったデメリットも確かに存在します。これらのリスクを正しく理解し、自社の財務状況や将来の事業計画と照らし合わせて、慎重に検討することが不可欠です。

重要なのは、区分所有オフィスが「賃貸の身軽さ」と「一棟所有の重厚さ」の中間に位置する、バランスの取れた選択肢であると認識することです。特に、安定的な成長期に入ったベンチャー企業や、地域に根ざした経営を目指す地方企業にとっては、そのメリットを最大限に享受できる可能性が高いと言えるでしょう。

もし区分所有オフィスの購入を具体的に検討されるのであれば、本記事で紹介したような購入ステップと注意点を念頭に置き、信頼できる専門の不動産会社をパートナーとして選ぶことが成功への近道です。綿密な資金計画を立て、物件の権利関係や管理状況、災害リスクを徹底的に調査し、納得のいくまで情報を集めること。 このプロセスを丁寧に行うことで、区分所有オフィスは、企業の未来を切り拓くための強力な基盤となるはずです。

この記事が、貴社のオフィス戦略を考える上での一助となれば幸いです。