オフィスビルのオーナーにとって、その資産価値を維持・向上させながら、安定した収益を確保し続けることは経営の根幹をなす重要な課題です。しかし、日々発生する設備の点検・修繕、清掃、テナントからの問い合わせ対応、賃料の回収、さらには法改正への対応など、ビル管理に関わる業務は多岐にわたり、専門的な知識と多くの時間を要します。

これらの複雑な業務をオーナー自身がすべて担うには限界があり、本来注力すべきコア業務や新たな投資戦略の策定がおろそかになりかねません。そこで多くのビルオーナーが活用しているのが、ビル管理のプロフェッショナルである「オフィスビル管理会社」です。

この記事では、オフィスビル経営の成功を左右する重要なパートナー、ビル管理会社について、その基本的な役割から具体的な業務内容、外部委託するメリット、そして失敗しない選び方のポイントまでを網羅的に解説します。系列系と独立系の違いや費用相場、具体的な会社の比較まで踏み込むことで、あなたのビルに最適な一社を見つけるための実践的な知識を提供します。

ビル経営の効率化と収益最大化を目指す全てのオーナーにとって、必見の内容です。

目次

オフィスビル管理会社とは

オフィスビル管理会社は、ビル経営における「縁の下の力持ち」とも言える存在です。しかし、その役割は単なる建物の維持管理に留まりません。ここでは、オフィスビル管理会社の基本的な定義と、よく混同されがちな「ビルメンテナンス会社」との違いを明確に解説します。

ビルオーナーに代わって管理業務を行う専門会社

オフィスビル管理会社とは、その名の通り、オフィスビルのオーナー(所有者)に代わって、ビルに関わる多岐にわたる管理業務を専門的に請け負う会社を指します。ビルオーナーは、管理会社に業務を委託することで、煩雑な日常業務から解放され、より戦略的な経営判断や本業に専念できます。

オフィスビル管理会社の主な目的は、大きく分けて二つあります。

一つは、「建物の物理的な維持管理」です。建物や設備は時間とともに劣化しますが、専門的な知見に基づいた点検や計画的な修繕を行うことで、その劣化スピードを緩やかにし、建物の寿命を延ばします。また、日常的な清掃によって美観を保ち、テナントや来訪者に快適な環境を提供することも重要な役割です。これにより、ビルの機能性や安全性が保たれます。

もう一つは、「資産価値の維持・向上」です。これは、単に建物を綺麗に保つだけでなく、不動産経営の視点からビルの価値を高める活動を指します。例えば、適切な賃料設定、優良なテナントの誘致(リーシング)、空室期間を最小限に抑えるためのマーケティング戦略、テナント満足度を高めるための質の高い対応などが含まれます。これらの活動を通じて、ビルの収益性を高め、結果として不動産としての資産価値を最大化することを目指します。

このように、オフィスビル管理会社は、建物のハード面(物理的な維持)とソフト面(経営的な価値向上)の両方からビルオーナーをサポートする、不動産経営における不可欠なパートナーと言えるでしょう。特に、複数のビルを所有するオーナーや、本業が別にあるオーナー、あるいは専門知識を持たないオーナーにとって、その存在価値は非常に大きいものとなります。

ビルメンテナンス会社との違い

「ビル管理会社」と「ビルメンテナンス会社」は、しばしば同じ意味で使われることがありますが、厳密にはその業務範囲に違いがあります。この違いを理解することは、自社のニーズに合ったサービスを選ぶ上で非常に重要です。

端的に言えば、ビルメンテナンス(BM)は「建物の維持管理」に特化し、プロパティマネジメント(PM)は「資産価値の向上」を含む経営代行までを担います。そして、「オフィスビル管理会社」は、これらのBM業務、PM業務、あるいはその両方を提供する会社の総称です。

| 項目 | ビルメンテナンス(BM) | プロパティマネジメント(PM) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 建物の物理的な状態維持、快適な環境の提供 | 不動産価値の最大化、収益の向上 |

| 業務内容 | 設備管理(電気、空調、給排水など)、清掃、警備、法定点検の実施 | BM業務の統括管理、テナント管理(募集、契約、賃料回収、クレーム対応)、予算策定、収支報告、修繕計画立案、マーケティング |

| 視点 | 技術的・物理的視点 | 経営的・経済的視点 |

| 役割 | 建物の「健康」を保つ医者 | オーナーの代理人としてビル経営全体を指揮する「経営者」 |

ビルメンテナンス会社(BM会社)は、主に「モノ」としての建物を対象とします。電気設備が正常に作動するか、空調は快適か、トイレは清潔か、といった物理的なコンディションを最適に保つことがミッションです。その業務は、設備管理、清掃、警備といった、いわば「守り」の管理が中心となります。

一方、プロパティマネジメント会社(PM会社)は、ビルメンテナンス業務を統括しつつ、さらに踏み込んだ経営的な役割を担います。どうすれば空室が埋まるか、周辺相場に対して現在の賃料は適正か、どのような修繕を行えばビルの魅力が高まるか、といった「攻め」の視点でビル経営を考えます。オーナーに対して月次の収支報告書(レポーティング)を作成し、経営状況を可視化することも重要な業務です。

多くの大手オフィスビル管理会社は、このBM機能とPM機能を両方備えており、オーナーのニーズに応じてワンストップでサービスを提供できます。例えば、「管理業務はすべて任せて、収益の最大化を図りたい」というオーナーはPM契約を結び、「最低限の建物維持だけをお願いしたい」というオーナーはBM業務のみを委託するといった選択が可能です。

したがって、管理会社を選ぶ際には、自社がどこまでの業務を委託したいのか(BMだけで良いのか、PMまで必要なのか)を明確にすることが、最初の重要なステップとなります。

オフィスビル管理会社の主な業務内容

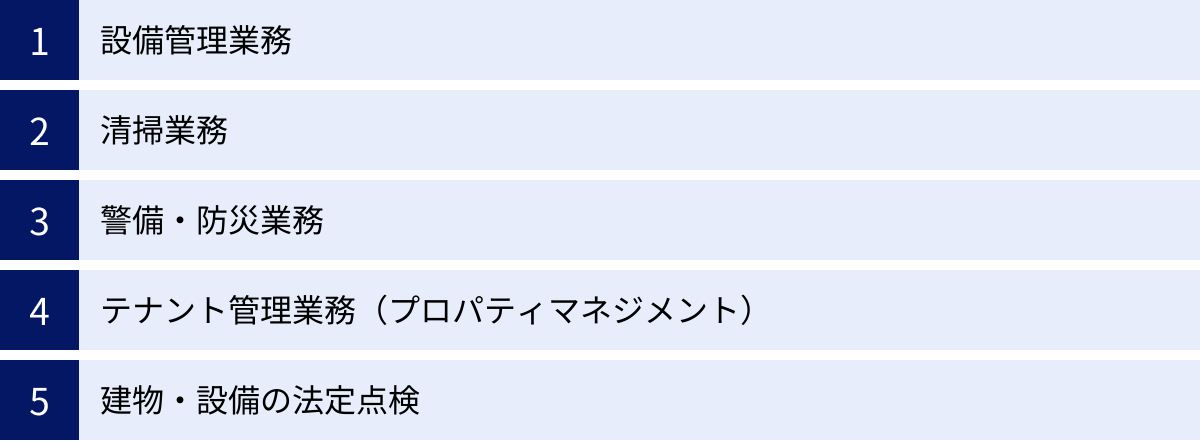

オフィスビル管理会社の業務は、一見地味に見えるものも多いですが、その一つひとつがビルの価値と安全性を支える重要な役割を担っています。ここでは、主な業務内容を「設備管理」「清掃」「警備・防災」「テナント管理」「法定点検」の5つのカテゴリーに分けて、具体的に解説します。

設備管理業務

設備管理は、ビルという巨大な機械を常に最高のコンディションで動かし続けるための心臓部とも言える業務です。ビル内の様々な設備が正常に機能することで、テナントは初めて快適かつ安全に業務を遂行できます。主な対象設備は以下の通りです。

電気通信設備

オフィスビルにおける電気は、照明やOA機器の電源はもちろん、サーバーや通信機器を動かすための生命線です。電気通信設備の管理では、受変電設備(キュービクル)の定期的な点検や絶縁抵抗測定、電圧・電流の監視などを行い、電力の安定供給を確保します。万が一の停電に備え、非常用発電機や無停電電源装置(UPS)の動作確認も欠かせません。また、電話回線やインターネット回線などの通信インフラが正常に機能しているかの確認も行います。

空調設備

オフィスワーカーの生産性を左右する重要な要素が、快適な室内温度・湿度です。空調設備管理では、ボイラー、冷凍機、冷却塔、空調機(AHU)、ファンコイルユニットといった熱源機器や送風機器の定期的な点検・保守を行います。フィルターの清掃や交換、冷媒ガスの圧力チェック、機器の異音や振動の確認などを通じて、エネルギー効率を維持し、故障を未然に防ぎます。季節の変わり目には、冷房と暖房の切り替え作業も重要な業務となります。

消防用設備

人命を守る上で最も重要となるのが消防用設備です。消防法に基づき、消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具(誘導灯、避難はしご等)、排煙設備などが正しく設置され、いつでも確実に作動するかを定期的に点検します。点検結果は消防署への報告が義務付けられており、不備があれば速やかに改修しなければなりません。防火シャッターや防火扉の作動点検も含まれます。

給排水設備

衛生的な環境を維持するために不可欠なのが給排水設備です。受水槽や高架水槽の清掃・水質検査、給水ポンプや排水ポンプの動作点検、排水管の詰まりや漏水のチェックなどを定期的に行います。特に受水槽(貯水槽)は、容量が10㎥を超える場合、水道法により年1回以上の清掃と定期的な水質検査が義務付けられています。トイレや給湯室の蛇口、排水溝などの日常的な点検も重要です。

昇降機(エレベーター)

エレベーターやエスカレーターといった昇降機は、ビルの垂直方向の交通を支える重要なインフラです。建築基準法に基づき、専門の技術者による定期検査が義務付けられています。管理会社は、この法定点検の手配・立ち会いに加え、乗り心地や異音、扉の開閉動作、安全装置の機能などを日常的に確認します。万が一、閉じ込め事故などが発生した際の緊急対応体制を構築しておくことも重要な役割です。

清掃業務

ビルの第一印象を決定づけ、テナントの満足度に直結するのが清掃業務です。清潔で美しい環境は、そこで働く人々のモチベーションを高め、来訪者にも良いイメージを与えます。清掃業務は、その頻度と内容によって主に3つに分類されます。

日常清掃

共用部(エントランス、廊下、階段、トイレ、給湯室など)を中心に、ほぼ毎日行われる清掃です。床の掃き拭き、ゴミ箱の回収、トイレの便器や洗面台の清掃、消耗品(トイレットペーパー、石鹸など)の補充などが主な内容です。常に清潔な状態を保つことで、ビル全体の衛生レベルを維持します。

定期清掃

日常清掃では落としきれない汚れを除去するために、月1回や数ヶ月に1回といった頻度で計画的に行われる専門的な清掃です。具体的には、専用の機材や洗剤を使用した共用部床面の洗浄・ワックスがけ、カーペットのクリーニング、窓ガラス清掃、照明器具の拭き掃除などが挙げられます。これにより、建物の美観を回復・維持し、素材の長寿命化にも繋がります。

特別清掃

定期的ではなく、必要に応じて発生する特別な清掃です。例えば、外壁の洗浄、ブラインドのクリーニング、空調フィルターや排気口の分解清掃、照明器具の交換、害虫駆除(ペストコントロール)などがこれにあたります。これらは専門的な技術や特殊な機材を必要とすることが多く、管理会社が専門業者を手配して実施します。

警備・防災業務

ビルの安全・安心を守るための根幹となるのが警備・防災業務です。テナントが安心して事業活動に専念できる環境を提供するため、様々な角度から対策を講じます。

警備業務には、警備員がビルに常駐する「常駐警備」と、センサーやカメラで異常を監視し、異常発生時に警備員が駆けつける「機械警備」があります。常駐警備では、出入管理、巡回、立哨(エントランスなどで警戒にあたること)などを行い、犯罪やトラブルを未然に防ぎます。機械警備は、夜間や休日など、人のいない時間帯の防犯に効果的です。

防災業務では、前述の消防用設備の点検に加え、地震や火災を想定した防災訓練の計画・実施が重要です。テナント従業員への初期消火や避難誘導の訓練、安否確認方法の周知などを行います。また、防災マニュアルの作成・更新や、防災備蓄品(食料、水、毛布など)の管理も管理会社の重要な役割です。これらの備えが、万が一の災害時に被害を最小限に食い止める力となります。

テナント管理業務(プロパティマネジメント)

テナント管理は、ビルメンテナンス(BM)の範囲を超え、ビル経営そのものに深く関わるプロパティマネジメント(PM)の中核業務です。オーナーの収益を最大化するために、非常に重要な役割を担います。

主な業務としては、まず賃料や共益費の請求・回収があります。滞納が発生した際の督促も行い、キャッシュフローの安定化を図ります。また、テナントからの様々な要望やクレーム(「空調が効きすぎる」「隣の音がうるさい」など)への対応窓口となり、迅速かつ適切に処理することで、テナント満足度を維持・向上させます。

契約関連では、新規入居時の契約手続き、契約期間満了時の更新手続き、退去時の原状回復工事の査定・手配などを行います。そして、PM業務の腕の見せ所とも言えるのが、空室対策(リーシング)です。周辺のマーケットを調査し、適切な募集賃料を設定した上で、不動産仲介会社への情報提供や広告活動を行い、新たなテナントを誘致します。優良なテナントを誘致し、満室稼働を維持することが、ビル経営の成功に直結します。

建物・設備の法定点検

日本の法律では、ビルの安全性を確保するために、所有者に対して様々な定期点検とその報告を義務付けています。これらの法定点検を確実に実施し、行政へ報告することも管理会社の重要な業務です。専門知識が必要なため、オーナー個人で対応するのは困難な場合が多く、管理会社に委託する大きなメリットの一つと言えます。

代表的な法定点検には、以下のようなものがあります。

- 特定建築物定期報告(建築基準法第12条): 一定規模以上のビルを対象に、建物の敷地、構造、防火設備などの状態を専門の資格者が調査し、特定行政庁に報告します。

- 建築設備定期検査(建築基準法第12条): 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備などを対象とした検査です。

- 昇降機定期検査(建築基準法第12条): エレベーターやエスカレーターが対象の専門的な検査です。

- 消防用設備等点検報告(消防法第17条): 消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備が正常に機能するかを点検し、消防署に報告します。

これらの法定点検のスケジュール管理、専門業者の手配、点検への立ち会い、報告書の作成・提出代行までを管理会社が一括して行うことで、オーナーは法的な義務を確実に履行できます。

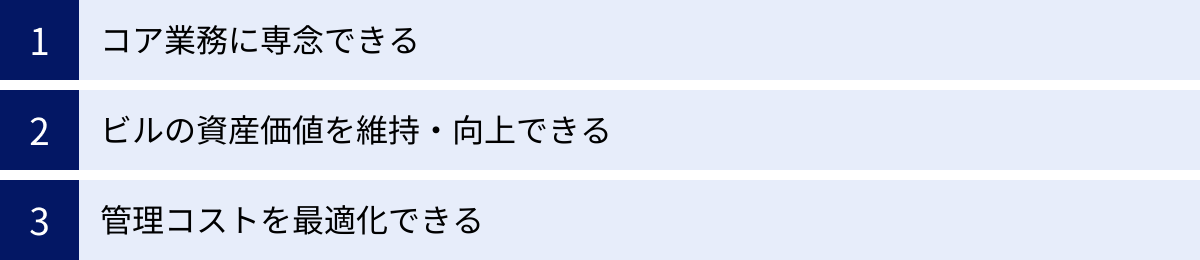

オフィスビル管理を外部委託する3つのメリット

自社でビル管理を行う「自主管理」と比較して、専門のオフィスビル管理会社に外部委託することには、多くのメリットが存在します。ここでは、特に重要な3つのメリット「コア業務への専念」「資産価値の維持・向上」「管理コストの最適化」について、その理由と具体的な効果を詳しく解説します。

① コア業務に専念できる

ビルオーナーにとって、外部委託がもたらす最大のメリットは、煩雑で専門性の高いビル管理業務から解放され、自社が本来注力すべきコア業務に経営資源を集中できることです。

オフィスビルの管理は、前述の通り、設備、清掃、警備、テナント対応、法定点検など、非常に多岐にわたります。もしこれらを自主管理しようとすれば、専門知識を持つ人材の雇用や育成、業者との折衝、緊急時の対応、クレーム処理など、膨大な時間と労力が必要となります。特に、本業が別にあるオーナーの場合、ビル管理業務に時間を取られることで、本業の成長機会を逃してしまうことにもなりかねません。

例えば、ある製造業の会社が自社ビルを所有しているとします。その会社のコア業務は、当然ながら「優れた製品を開発・製造・販売すること」です。しかし、ビルの空調が故障すればその対応に追われ、テナントからクレームが入ればその処理に時間を割かれ、法定点検の時期が来れば業者を手配しなければなりません。これでは、本来の業務である製品開発やマーケティングに集中することは困難です。

ここでビル管理を専門会社に委託すれば、オーナー(または担当者)の役割は、管理会社からの定期的な報告を受け、重要な経営判断を下すことに集約されます。日々の細々とした管理業務はすべてプロに任せられるため、オーナーはより大局的な視点から、自社の事業戦略や新たな不動産投資計画の策定といった、付加価値の高い業務に専念できるようになります。これは、時間という最も貴重な経営資源を有効活用し、企業全体の生産性を高める上で非常に大きな効果をもたらします。

② ビルの資産価値を維持・向上できる

第二のメリットは、専門家による質の高い管理を通じて、ビルの資産価値を長期的に維持し、さらには向上させられる点です。不動産としてのビルの価値は、立地や築年数だけでなく、その管理状態に大きく左右されます。

1. 物理的な資産価値の維持(建物の長寿命化)

専門の管理会社は、建物の構造や各種設備の特性を熟知しています。経験豊富な技術者が定期的な点検を行うことで、故障の予兆を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐ「予防保全」が可能です。また、場当たり的な修繕ではなく、「長期修繕計画」を策定・実行することで、計画的に大規模な修繕を行い、建物の劣化を抑制します。

例えば、外壁のひび割れを放置すれば、雨水が浸入して構造躯体を傷め、大規模な改修が必要になる可能性があります。しかし、計画的に外壁の点検・補修を行うことで、建物の寿命を延ばし、将来的な修繕コストを抑えることができます。このように、プロによる適切なメンテナンスは、ビルの物理的な価値、すなわち耐久性や安全性を高く保つことに直結します。

2. 経済的な資産価値の向上(収益性の最大化)

資産価値は、物理的な状態だけでなく、そのビルが生み出す収益によっても決まります。プロパティマネジメント(PM)に強い管理会社は、不動産経営のプロとして、収益を最大化するための様々な施策を実行します。

- 適正な賃料設定: 周辺のマーケットデータを分析し、ビルのグレードや市況に応じた最適な賃料を設定します。

- 効果的なリーシング活動: 強力なネットワークを活かして優良なテナントを誘致し、空室期間を短縮します。

- テナント満足度の向上: 迅速で丁寧なテナント対応により、退去率を低減させ、安定した賃料収入を確保します。

- バリューアップ提案: 省エネ設備の導入によるランニングコストの削減、エントランスのリニューアルによるビルの魅力向上など、費用対効果の高い投資を提案し、ビルの競争力を高めます。

これらの施策を通じて、ビルのキャッシュフローが改善され、収益不動産としての評価が高まることで、売却時の価格、すなわち経済的な資産価値も向上するのです。

③ 管理コストを最適化できる

一見すると、管理会社に委託費用を支払うことはコスト増に思えるかもしれません。しかし、長期的かつ総合的な視点で見ると、結果的に管理コストを最適化できるケースが少なくありません。

1. スケールメリットによるコスト削減

大手管理会社は、数多くのビルを管理しているため、清掃用品や電球などの消耗品を大量に一括購入しており、安価に調達できます。また、修繕工事などを行う際も、付き合いの深い協力会社に発注するため、個人で依頼するよりも安い価格で質の高い工事が期待できます。これらのスケールメリットが、オーナーに還元される形でコスト削減に繋がります。

2. 専門知識による無駄の排除

自主管理の場合、設備の故障などが発生した際に、どの業者に頼めば良いか分からず、割高な料金を支払ってしまうことがあります。また、不必要な工事を行ってしまうリスクもあります。専門の管理会社は、不具合の原因を的確に診断し、最適な業者に適正な価格で作業を依頼するため、無駄な出費を防ぐことができます。前述の長期修繕計画も、将来の大きな出費を平準化し、計画的な資金繰りを可能にするという点で、コストの最適化に貢献します。

3. 人件費・管理工数の削減

自主管理のために専門の社員を雇用すれば、給与や社会保険料などの固定費が発生します。また、既存の社員が兼務する場合でも、その社員の本来の業務が滞るという機会損失が発生しています。外部委託することで、これらの直接的・間接的な人件費や管理工数を削減できます。委託費用は変動費として扱えるため、経営の柔軟性も高まります。

以上の理由から、オフィスビル管理の外部委託は、単なる業務のアウトソーシングではなく、経営効率の向上、資産価値の最大化、そしてコストの最適化を実現するための、極めて有効な経営戦略であると言えるでしょう。

ビル管理会社の種類と特徴

オフィスビル管理会社は、その成り立ちによって大きく「系列系」と「独立系」の2つに分類されます。それぞれに異なる特徴、メリット、デメリットがあり、どちらが適しているかはビルの規模やオーナーが何を重視するかによって変わります。両者の違いを理解し、自社の状況と照らし合わせることが重要です。

| 種類 | 系列系管理会社 | 独立系管理会社 |

|---|---|---|

| 主な成り立ち | 大手デベロッパー、財閥、ゼネコン、鉄道会社などの子会社・関連会社 | 親会社を持たず、独立してビル管理事業を展開 |

| 特徴 | 親会社のブランド力と信頼性。大規模・最新鋭ビルの管理ノウハウが豊富。 | 独立した経営判断が可能。コスト競争力と柔軟性が高い。 |

| メリット | ・高い品質と安心感 ・グループ内連携によるワンストップサービス ・大規模物件や都市部のランドマークタワーなどの実績多数 |

・比較的コストが安い傾向 ・オーナーの個別要望に柔軟に対応しやすい ・独自のノウハウやサービスを持つ会社もある |

| デメリット | ・コストが割高になる傾向 ・サービスが画一的・マニュアル的になりやすい ・小規模ビルでは対応が手薄になる可能性 |

・会社によってサービスの質や技術力に差がある ・ブランド力や信頼性は系列系に劣る場合がある ・対応エリアや管理規模が限定的な会社もある |

| 向いているビル | 大規模オフィスビル、複合施設、ブランドイメージを重視するビル | 中小規模のオフィスビル、コストを最優先したいビル、特殊な要望があるビル |

系列系(デベロッパー系・財閥系など)

系列系管理会社とは、三井不動産、三菱地所といった大手不動産デベロッパーや、ゼネコン、大手私鉄、金融機関などを親会社に持つ管理会社のことです。親会社が開発・建設したビルをそのまま管理するケースが多く、都市部のランドマークとなるような大規模・高機能ビルの管理実績が豊富です。

最大のメリットは、親会社のブランド力に裏打ちされた高い品質と信頼性です。長年にわたって蓄積された管理ノウハウや、徹底されたマニュアル、充実した研修制度により、安定して質の高いサービスが期待できます。また、親会社やグループ会社との連携も強みです。例えば、デベロッパー系の管理会社であれば、テナントのリーシング(誘致)において親会社の法人営業ネットワークを活用できたり、ゼネコン系であれば大規模修繕において専門的な技術力を発揮できたりします。このように、ビル管理からリーシング、大規模工事までをワンストップで任せられる安心感があります。

一方で、デメリットとしては、コストが比較的高くなる傾向がある点が挙げられます。高い品質を維持するための人件費や管理体制のコストが価格に反映されるためです。また、サービスがマニュアル化・標準化されていることが多く、オーナーの細かな要望に対して柔軟な対応が難しい場合があります。「この部分だけ、こういうやり方でお願いしたい」といった個別カスタマイズには、独立系の方が向いているかもしれません。

系列系管理会社は、ビルのブランドイメージを重視し、コストよりも品質や安心感を優先したいオーナーや、最先端の設備を備えた大規模ビルのオーナーに適していると言えるでしょう。

独立系

独立系管理会社とは、特定の親会社を持たず、独立した資本と経営でビル管理事業を行っている会社です。系列系のような強力なバックボーンはありませんが、その分、独自の強みを発揮して競争しています。

最大のメリットは、系列系に比べてコスト競争力が高い点です。親会社のブランドに頼れない分、価格面で魅力を打ち出す会社が多く、管理費用の削減を第一に考えるオーナーにとっては有力な選択肢となります。また、独立した経営判断ができるため、オーナーの個別の要望に対して、迅速かつ柔軟に対応できるフットワークの軽さも魅力です。マニュアルに縛られず、「お客様のビルのためには、この方法が最適です」といったオーダーメイドの提案が期待できます。中には、特定の分野(例:省エネコンサルティング、ITを活用した管理など)に特化したユニークなサービスを展開する会社もあります。

デメリットとしては、会社によってサービスの質や技術力、経営の安定性にばらつきがある点が挙げられます。系列系のような統一された品質基準がないため、会社選びを慎重に行わないと、「安かろう悪かろう」の結果になりかねません。実績や評判、担当者の専門性などをしっかりと見極める必要があります。また、会社の規模によっては、対応できるエリアが限定されていたり、大規模物件の管理ノウハウが不足していたりする場合もあります。

独立系管理会社は、管理コストをできるだけ抑えたいオーナーや、所有する中小規模のオフィスビルの特性に合わせた、きめ細やかな対応を求めるオーナーに適していると言えます。

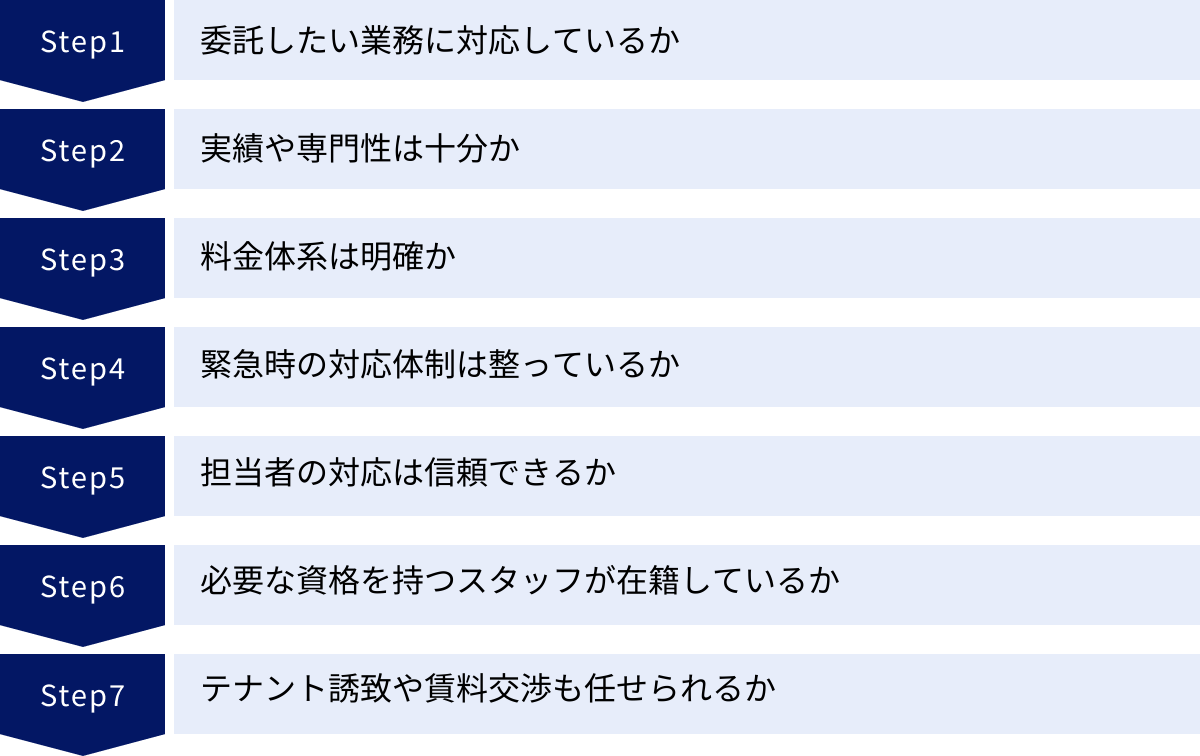

失敗しないオフィスビル管理会社の選び方7つのポイント

最適なビル管理会社を選ぶことは、ビル経営の成否を分ける重要な決断です。会社の知名度や見積もり金額の安さだけで決めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、自社のビルにとって本当に価値のあるパートナーを見極めるための、7つの重要なチェックポイントを解説します。

① 委託したい業務に対応しているか

まず最初にやるべきことは、「自社が管理会社に何を求めているのか」を明確にすることです。すべての業務を丸投げしたいのか、それとも特定の業務だけを委託したいのかによって、選ぶべき会社は変わってきます。

- BM(ビルメンテナンス)業務のみを委託したい場合:

日常の設備管理や清掃、法定点検など、建物の物理的な維持管理が主目的であれば、ビルメンテナンスに特化した会社や、独立系でコストパフォーマンスの高い会社が候補になります。 - PM(プロパティマネジメント)業務まで委託したい場合:

空室対策、賃料交渉、テナント対応、収支報告といった経営的な側面まで含めて任せたいのであれば、PM業務の実績が豊富な会社を選ぶ必要があります。特に、テナントのリーシング(誘致)力は、会社のネットワークや営業力によって大きく差が出るポイントです。

自社の課題が「建物の老朽化」なのか、「空室率の高さ」なのか、「管理業務の負担」なのかを整理し、その課題解決に必要なサービスを提供できる会社であるかを、最初の段階で確認しましょう。会社のウェブサイトや資料で、提供しているサービスメニューを詳しくチェックすることが重要です。

② 実績や専門性は十分か

委託したい業務範囲が決まったら、次はその分野における実績と専門性を確認します。特に、自社が所有するビルと類似した物件の管理実績があるかは重要な判断基準です。

- 規模: 大規模ビルか、中小規模ビルか。

- 用途: オフィス専門ビルか、店舗や住居が混在する複合ビルか。

- 築年数: 築浅のビルか、築年数が経過したビルか。

- エリア: 都心部か、郊外か。

例えば、築40年の地方都市にある中小規模オフィスビルのオーナーが、都心の最新鋭超高層ビルの管理実績しかない会社に依頼しても、適切な管理ノウハウやコスト感覚を共有できない可能性があります。逆に、築古ビルの再生(リノベーション)やバリューアップを得意とする会社であれば、心強いパートナーとなるでしょう。

実績を確認する際は、具体的な管理棟数や管理面積といった数字だけでなく、どのような課題をどう解決してきたのか、具体的な事例(個人情報を含まない範囲で)を聞いてみると、その会社の専門性や提案力をより深く理解できます。

③ 料金体系は明確か

管理委託費用は、ビル経営における重要なコストです。複数の会社から見積もりを取り、比較検討することは必須ですが、その際に単純な総額の安さだけで判断するのは危険です。

注目すべきは、「見積もりの内訳がどれだけ明確で詳細か」という点です。「管理業務一式」といった大雑把な見積もりを出す会社は避け、以下のような項目がきちんと分けられて記載されているかを確認しましょう。

- 設備管理費

- 清掃費(日常・定期)

- 警備費

- プロパティマネジメント手数料

- 緊急対応費

さらに、契約に含まれる業務と含まれない業務(別途費用が発生する業務)の範囲を明確に確認することが極めて重要です。例えば、「小規模な修繕は管理費に含まれるのか」「法定点検費用は別途請求か」「テナント退去時の原状回復工事の査定費用は発生するのか」など、後から「話が違う」とならないように、契約前に細かく質問し、書面で確認しておきましょう。誠実な会社ほど、料金体系は明朗で、質問にも丁寧に答えてくれるはずです。

④ 緊急時の対応体制は整っているか

ビルでは、水漏れ、停電、エレベーターの故障、火災警報の誤作動など、予測不能な緊急事態がいつ発生するとも限りません。こうしたトラブルに迅速かつ的確に対応できるかどうかは、管理会社の能力を測る重要な指標です。

- 24時間365日の対応窓口: 自社でコントロールセンターを保有しているか、あるいは信頼できる提携先があるか。

- 緊急出動体制: トラブル発生時に、どれくらいの時間で現場に駆けつけられるか。管理拠点がビルの近くにあるかどうかもポイントです。

- 対応フローの明確さ: 緊急時の連絡体制や、誰がどのような判断を下して対応するのか、といったフローがマニュアル化されているかを確認しましょう。

契約前に、「夜間に漏水が発生した場合、どのような流れで対応いただけますか?」といった具体的な質問を投げかけてみると、その会社の対応力を推し量ることができます。

⑤ 担当者の対応は信頼できるか

管理会社とのやり取りは、最終的には「人」対「人」です。いくら会社に実績やブランド力があっても、自社のビルを直接担当するフロント担当者の質が低ければ、満足のいくサービスは受けられません。

問い合わせから見積もり、契約に至るまでの過程で、担当者の以下のような点をチェックしましょう。

- レスポンスの速さと正確さ: 質問や要望に対する返信が迅速で、内容も的確か。

- コミュニケーション能力: こちらの意図を正確に汲み取り、専門用語を分かりやすく説明してくれるか。

- 提案力: 現状の課題を的確に把握し、コスト削減や資産価値向上に繋がる具体的な提案をしてくれるか。

- 誠実さ: メリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直に話してくれるか。

長期的なパートナーとして信頼関係を築ける相手かどうかを、自身の目でしっかりと見極めることが大切です。

⑥ 必要な資格を持つスタッフが在籍しているか

ビル管理には、様々な専門資格が関わってきます。有資格者が在籍しているかどうかは、その会社の専門性や技術力を客観的に示す指標となります。以下のような国家資格や公的資格を持つスタッフがどれだけいるかを確認するのも一つの方法です。

- 建築物環境衛生管理技術者: 特定建築物の衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づき、ビルの環境衛生を統括する責任者。通称「ビル管」。

- ビル経営管理士: ビル経営に関する企画・立案から賃貸営業、管理・運用まで、プロパティマネジメント全般の専門知識を持つ資格。

- 認定ファシリティマネジャー: 企業や団体が保有する施設(ファシリティ)を経営的視点で最適化する専門家。

- その他: エネルギー管理士、電気主任技術者、消防設備士、建築士など。

これらの資格者が社内にいることで、法令遵守はもちろん、より専門的な視点からの管理・提案が期待できます。

⑦ テナント誘致や賃料交渉も任せられるか

特に空室問題に悩んでいるオーナーや、収益性の向上を強く望むオーナーにとって、このポイントは極めて重要です。これは、プロパティマネジメント(PM)の能力を問うものです。

- リーシング力: どれだけ多くの不動産仲介会社とネットワークを持っているか。独自の法人顧客リストを持っているか。どのような広告・マーケティング戦略でテナントを募集するのか。

- 交渉力: 新規契約時や契約更新時に、オーナーの利益を最大化するような賃料交渉ができるか。

- マーケット分析力: 周辺の賃料相場や競合ビルの動向を常に把握し、戦略的な提案ができるか。

これらの能力については、過去の実績(空室期間の短縮事例や賃料アップ事例など)を具体的に尋ねてみましょう。優れたPM能力を持つ会社は、単なる「管理者」ではなく、ビル経営を共に成功に導く「戦略的パートナー」となり得ます。

オフィスビル管理の費用相場

オフィスビル管理を外部委託する際に、最も気になるのが「費用」でしょう。しかし、ビル管理の費用は、対象となるビルの条件や委託する業務内容によって大きく変動するため、「一律いくら」という明確な相場を示すことは困難です。ここでは、費用を左右する主な要因と、コストを賢く抑えるためのコツを解説します。

費用を左右する主な要因

ビル管理の委託費用(管理料)は、様々な要素が複雑に絡み合って決まります。見積もりを比較する際には、なぜその金額になるのか、背景にあるこれらの要因を理解しておくことが重要です。

1. ビルの規模(延床面積)

最も基本的な要素です。延床面積が大きければ大きいほど、管理すべき範囲が広がり、設備も多くなるため、費用は高くなります。 多くの管理会社では、料金体系のベースを「坪単価」や「平方メートル単価」で設定している場合があります。

2. ビルの築年数・構造

築年数が経過したビルは、新しいビルに比べて設備の老朽化が進んでいるため、点検の頻度が高まったり、故障のリスクが増えたりします。そのため、築古のビルは管理費用が高くなる傾向にあります。また、特殊な構造や複雑な設備を持つビルも、専門的な知識や技術が必要となるため、コストが上乗せされることがあります。

3. 設備の種類と数

エレベーターの台数、空調設備の種類(個別空調かセントラル空調か)、受変電設備の容量、特殊な消防設備の有無など、ビルに設置されている設備の種類と数は費用に直結します。高度で複雑な設備が多いほど、点検・保守に要する手間とコストが増加します。

4. 委託する業務の範囲

これが費用を変動させる最大の要因と言えます。

- BM(ビルメンテナンス)のみ: 設備管理・清掃・警備といった基本的な維持管理業務のみを委託する場合。比較的コストは抑えられます。

- PM(プロパティマネジメント)を含む: 上記のBM業務に加え、テナント管理(賃料回収、クレーム対応、リーシングなど)や収支報告、長期修繕計画の策定といった経営代行業務まで含めると、その分の手数料が上乗せされます。一般的に、PM手数料は月額賃料収入の3%~5%程度が目安とされていますが、業務内容によって変動します。

- 警備員の常駐: 警備員を24時間常駐させる場合、人件費が大きくかかるため、費用は大幅に上がります。機械警備のみであればコストを抑えられます。

5. ビルの立地

都心部の一等地にあるビルは、一般的に管理費用も高くなる傾向があります。また、管理会社の拠点から遠い場所にあるビルは、緊急時の出動コストなどが上乗せされる可能性があります。

6. 求めるサービスの品質

例えば、清掃の頻度を増やしたり、より経験豊富な技術者を担当に付けたりするなど、求めるサービスのグレードが高ければ、それに応じて費用も上昇します。

これらの要因から、一概に費用相場を語ることは難しいですが、あくまで大まかな目安として、PM業務を含まない基本的なBM業務の委託で、月額の坪単価が数百円から千円台後半の範囲で設定されることが多いようです。ただし、これは参考情報であり、必ず個別の見積もりで確認する必要があります。

費用を安く抑えるためのコツ

管理費用は重要なコストですが、安さだけを追求して品質を犠牲にしては本末転倒です。ビルの資産価値を維持・向上させるという本来の目的を見失わない範囲で、賢くコストをコントロールするためのコツを紹介します。

1. 複数社から相見積もりを取る

これは基本中の基本です。最低でも3社以上から見積もりを取り、サービス内容と金額を比較検討しましょう。これにより、自社のビルに対する適正な価格帯が見えてきます。また、他社の見積もりを提示することで、価格交渉の材料としても活用できます。

2. 委託する業務範囲を明確にし、見直す

「念のため、あれもこれも」と業務を盛り込むと、費用はどんどん膨らみます。自社のビルにとって「本当に必要なサービスは何か」を精査し、優先順位をつけることが重要です。例えば、自主管理できる部分(簡単なクレームの一次対応など)があれば、その分を委託業務から外すことでコストを削減できます。逆に、空室率が低い安定したビルであれば、積極的なリーシング業務の比重を下げたプランを選択することも可能です。

3. 不要なオプションを外す

管理会社が提案するプランに、自社のビルには過剰なサービスが含まれていないかを確認しましょう。例えば、小規模ビルで来訪者も少ないのに、エントランスに常時警備員を配置する必要性は低いかもしれません。標準プランを鵜呑みにせず、自社の実情に合わせてカスタマイズを依頼することが大切です。

4. 長期契約を視野に入れる

管理会社にとっても、長期的に安定した契約は魅力的です。そのため、複数年の長期契約を前提とすることで、月々の管理料を割引してくれる可能性があります。信頼できるパートナーが見つかった場合は、長期契約を視野に入れた交渉をしてみるのも一つの手です。

5. コスト削減の提案を依頼する

「現在の管理コストを削減したい」という要望を、率直に管理会社に伝えてみましょう。プロの視点から、省エネ設備の導入による光熱費の削減、各種点検業務の効率化、保険の見直しなど、管理委託料そのものではない部分でのコスト削減提案をしてくれるかもしれません。こうした提案力も、良い管理会社を見極めるポイントになります。

最も重要なのは、コストと品質のバランスです。極端に安い見積もりには、必要な業務が抜けていたり、サービスの質が低かったりするリスクが伴います。なぜその価格なのか、内訳をしっかりと確認し、長期的な視点でビルの価値を守り、高めてくれるパートナーを選ぶことが、最終的な成功に繋がります。

おすすめのオフィスビル管理会社5選

ここでは、豊富な実績と信頼性を持つ代表的なオフィスビル管理会社を5社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社のビルの特性や求めるサービス内容と照らし合わせながら、会社選びの参考にしてください。なお、情報は各社の公式サイトに基づいた客観的な紹介に留めます。

| 会社名 | 特徴 | 強み | 主な対応業務 |

|---|---|---|---|

| 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | デベロッパー系(三井不動産グループ) | 大規模・高機能ビルの管理ノウハウ、PM・BM一体運営による品質の高さ | PM、BM、コンストラクションマネジメント、コンサルティング |

| 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 | デベロッパー系(三菱地所グループ) | 丸の内エリアでの圧倒的な実績、高品質なPMサービス、ブランド力 | PM、BM統括、リーシング、コンサルティング |

| 株式会社東急コミュニティー | 鉄道・デベロッパー系(東急グループ) | マンションからビルまで幅広い物件種別の管理実績、全国規模のネットワーク | PM、BM、工事、リニューアル、その他不動産関連サービス |

| 日本管財株式会社 | 独立系 | 全国展開、コスト効率の良さ、建物管理から環境・不動産ファンド関連まで幅広い事業領域 | 建物管理運営、環境施設管理、不動産ファンドマネジメント |

| 株式会社ザイマックスアルファ | 独立系 | 不動産経営の視点に立ったPMサービス、データ活用、全国対応 | PM、リーシングマネジメント、コンストラクションマネジメント |

① 三井不動産ビルマネジメント株式会社

三井不動産グループの中核を担う、日本を代表するビル管理会社の一つです。親会社である三井不動産が開発した日本橋や霞が関、西新宿などの大規模オフィスビルや複合施設の管理を数多く手掛けています。

最大の強みは、プロパティマネジメント(PM)とビルメンテナンス(BM)を一体で運営している点にあります。これにより、経営的視点と技術的視点が常に連携し、ビルの資産価値最大化に向けた迅速かつ質の高いサービス提供を可能にしています。最先端の設備を備えたインテリジェントビルの管理ノウハウが豊富で、省エネやBCP(事業継続計画)対策といった高度な要求にも応えられる体制が整っています。品質とブランド力を重視する大規模ビルのオーナーにとって、非常に頼りになる存在です。

参照:三井不動産ビルマネジメント株式会社 公式サイト

② 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

三菱地所グループのプロパティマネジメント事業を担う会社です。日本のビジネスの中心地である「丸の内」エリアに建ち並ぶ多くのオフィスビルのマネジメントを手掛けており、その圧倒的な実績とブランド力が強みです。

特に、テナントの満足度を追求した質の高いプロパティマネジメント(PM)サービスに定評があります。単なる建物の管理に留まらず、テナント企業の事業成長をサポートするという視点を持ち、快適で生産性の高いオフィス環境の創出に注力しています。長年にわたって培われたノウハウと、グループの総合力を活かしたソリューション提案力は、ハイグレードなオフィスビルの価値をさらに高めたいオーナーにとって魅力的です。

参照:三菱地所プロパティマネジメント株式会社 公式サイト

③ 株式会社東急コミュニティー

東急グループの総合不動産管理会社です。マンション管理の分野で業界最大手クラスとして知られていますが、オフィスビルや商業施設、公共施設など、非常に幅広い物件種別の管理を手掛けています。

強みは、その総合力と全国規模で展開する事業ネットワークです。マンション管理で培ったきめ細やかな対応力と、ビル管理で培った専門的な技術力を融合させ、多様な不動産の価値向上に貢献しています。全国に支店・営業所を展開しているため、地方都市のビルにも対応しやすい点が特徴です。建物管理から工事、リニューアル、さらには不動産活用に関するコンサルティングまで、ワンストップで幅広いニーズに応えられる体制を持っています。

参照:株式会社東急コミュニティー 公式サイト

④ 日本管財株式会社

特定の親会社を持たない独立系ビル管理会社として、国内最大級の規模を誇る会社です。独立系ならではの柔軟性とコスト競争力を持ちながら、全国に広がるネットワークと上場企業としての信頼性を兼ね備えている点が大きな特徴です。

オフィスビルはもちろん、商業施設、ホテル、病院、学校、官公庁施設など、極めて多様な建物の管理実績があります。そのため、様々な用途・規模の建物に対応できるノウハウが蓄積されています。また、建物管理事業を中核としながら、警備、環境施設管理(上下水道施設など)、不動産ファンドマネジメントといった関連事業も展開しており、その多角的な視点から総合的なソリューションを提供できる点も強みです。コストを重視しつつ、全国対応の安定したサービスを求めるオーナーに適しています。

参照:日本管財株式会社 公式サイト

⑤ 株式会社ザイマックスアルファ

独立系のプロパティマネジメント会社であり、「不動産経営のプロフェッショナル」を標榜しています。リクルートから独立した経緯を持ち、データに基づいた客観的な分析と戦略的な提案力に強みがあります。

特徴的なのは、徹底した「不動産経営」の視点です。単に建物を維持管理するだけでなく、いかにしてその不動産の収益性を高め、資産価値を最大化するかという点にフォーカスしています。全国のオフィスビル市場に関する膨大なデータを活用したマーケット分析や、テナントのニーズを捉えたリーシング戦略には定評があります。ビル経営をより戦略的に行いたい、能動的なパートナーを求めているオーナーにとって、有力な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社ザイマックスアルファ 公式サイト

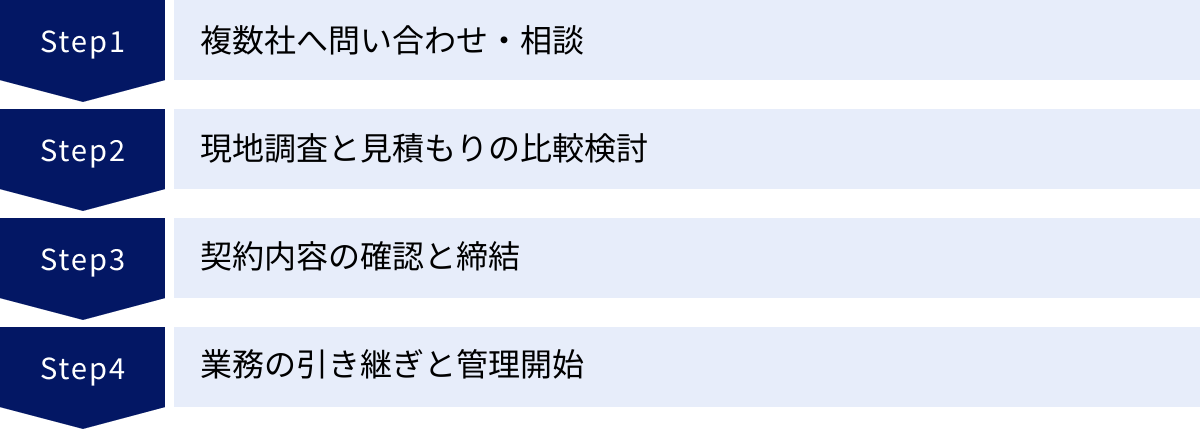

ビル管理会社への依頼から業務開始までの流れ

自社に合ったビル管理会社を見つけ、実際に業務を委託するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、問い合わせから業務開始までの一般的な流れを解説します。このプロセスを丁寧に進めることが、後々のスムーズなビル運営に繋がります。

複数社へ問い合わせ・相談

まずは、候補となるビル管理会社をいくつかリストアップし、問い合わせを行います。ウェブサイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取り、自社のビルの概要(所在地、規模、築年数など)と、管理を委託したい目的や課題(コスト削減、空室対策など)を伝えます。

この段階では、1社に絞らず、系列系・独立系を含め、タイプの異なる3〜5社程度に声をかけるのがおすすめです。各社の初期対応(レスポンスの速さ、担当者の知識レベルなど)を比較することで、会社の姿勢や文化の一端を知ることができます。この時点で、会社のパンフレットやサービス概要資料を取り寄せ、基本的な情報を収集します。

現地調査と見積もりの比較検討

問い合わせ後、管理会社の担当者が実際にビルを訪れ、現地調査を行います。この調査では、建物の現状や設備の状態、周辺環境などをプロの目で確認し、より正確な見積もりを作成するための情報を収集します。

現地調査には、オーナー自身も必ず立ち会うようにしましょう。 口頭でしか伝えられないビルの歴史や過去のトラブル、特に課題と感じている点などを直接担当者に伝える絶好の機会です。また、担当者がどこを重点的にチェックしているかを見ることで、その会社の専門性や着眼点を知ることもできます。

後日、各社から提出された見積書と提案書を比較検討します。前述の通り、単純な金額の比較だけでなく、業務内容の詳細、料金体系の明確さ、課題解決のための具体的な提案内容などを多角的に評価します。不明な点があれば、納得がいくまで質問を重ねましょう。この段階で、最も信頼できるパートナー候補を1〜2社に絞り込みます。

契約内容の確認と締結

最終的な依頼先を決定したら、契約の締結に進みます。管理委託契約書は、非常に重要な書類です。内容を隅々まで確認し、少しでも疑問があれば弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

特に以下の項目は、重点的にチェックする必要があります。

- 業務範囲: 委託する業務内容が具体的に明記されているか。

- 管理費用: 金額、支払方法、PM手数料の算出根拠などが明確か。

- 報告義務: 月次報告の内容や頻度はどうなっているか。

- 契約期間と更新・解約条件: 契約期間はいつまでか。中途解約は可能か、その場合の違約金の有無や通知期間はどうなっているか。

- 免責事項: どのような場合に管理会社の責任が免除されるのか。

- 緊急時対応: 緊急時の連絡体制や費用負担について定められているか。

双方が契約内容に合意したら、署名・捺印し、契約を締結します。

業務の引き継ぎと管理開始

契約締結後、いよいよ実際の管理業務が開始されます。現在の管理会社(あるいは自主管理)から新しい管理会社へ、スムーズに業務を引き継ぐことが重要です。

この引き継ぎ期間には、以下のような情報の共有が行われます。

- 各種書類: 建築確認済証、検査済証、設計図書、過去の点検報告書や修繕記録など。

- 鍵の受け渡し: マスターキーや各諸室の鍵。

- テナント情報: 賃貸借契約書、テナントの名簿、緊急連絡先など。

- 協力会社情報: これまで付き合いのあった点検業者や工事業者などの連絡先。

新しい管理会社は、これらの情報をもとに、テナントへの挨拶回りや、改めての設備総点検などを行い、管理体制を構築していきます。オーナーとしては、引き継ぎが円滑に進むよう協力し、業務開始後も定期的にコミュニケーションを取りながら、二人三脚でビルの運営にあたっていくことになります。

まとめ

オフィスビルの管理は、単なる建物の維持作業ではなく、収益性を高め、資産価値を最大化するための重要な経営活動です。その成功の鍵を握るのが、信頼できるビル管理会社というパートナーの存在です。

本記事では、オフィスビル管理会社の基本的な役割から、ビルメンテナンス(BM)とプロパティマネジメント(PM)の違い、具体的な業務内容、外部委託がもたらす「コア業務への専念」「資産価値の維持・向上」「管理コストの最適化」という3つの大きなメリットについて詳しく解説しました。

また、会社選びで失敗しないためには、以下の7つのポイントを総合的に判断することが不可欠です。

- 委託したい業務に対応しているか(BMかPMか)

- 自社ビルと類似した物件での実績や専門性は十分か

- 料金体系は内訳まで明確か

- 24時間365日の緊急時対応体制は整っているか

- 担当者の対応は迅速・丁寧で信頼できるか

- 必要な専門資格を持つスタッフが在籍しているか

- 空室対策としてテナント誘致(リーシング)力があるか

系列系と独立系、それぞれの特徴を理解し、自社のビルの規模やオーナーが重視する価値観(品質かコストか)に合わせて候補を絞り込み、複数社から見積もりを取って慎重に比較検討することが重要です。

最適なビル管理会社は、単なる下請け業者ではありません。オーナーと同じ視点に立ち、ビルの課題を共有し、その価値を高めるための最善策を共に考え、実行してくれる「戦略的パートナー」です。この記事が、あなたのビル経営を成功に導く、最高のパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。まずは自社のビルの現状と課題を整理し、未来の理想像を描くことから始めてみましょう。