店舗を開業する際、多くの事業者が直面するのが物件契約にかかる「初期費用」の壁です。中でも「礼金」は、その目的や意味が分かりにくく、なぜ支払う必要があるのか疑問に思う方も少なくありません。住居の賃貸では「礼金ゼロ」の物件も増えていますが、店舗物件においては依然として一般的な慣習として残っています。

この礼金、実は交渉次第で減額できる可能性があることをご存知でしょうか。しかし、やみくもに交渉を持ちかけても成功する確率は低く、かえって貸主の心証を損ねてしまうリスクもあります。

この記事では、これから店舗開業を目指す方に向けて、店舗物件の礼金について徹底的に解説します。礼金の基本的な意味や慣習の由来から、混同しがちな敷金・保証金との明確な違い、気になる相場、そして初期費用を抑えるための具体的な交渉術まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、礼金に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って物件探しと契約交渉に臨めるようになるでしょう。賢く初期費用を抑え、成功への第一歩を力強く踏み出すための知識を、ぜひここで身につけてください。

目次

店舗物件の礼金とは?

店舗物件の契約を進める中で、見積もりに記載されている「礼金」という項目。これは一体どのような性質のお金なのでしょうか。まずは、礼金の基本的な定義と、なぜこの慣習が生まれたのかという背景から詳しく見ていきましょう。

礼金を支払う理由と慣習の由来

礼金とは、賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主(大家さん)に対して「謝礼」として支払われる一時金のことです。 最も重要なポイントは、後述する敷金や保証金とは異なり、このお金は契約が終了しても借主に返還されないという点です。まさしく、大家さんへのお礼として支払うお金、と理解するのが分かりやすいでしょう。

では、なぜこのような「謝礼」を支払う慣習が生まれたのでしょうか。その由来には諸説ありますが、最も有力とされているのが、今から約100年前の関東大震災(1923年)後の時代に遡るという説です。

震災によって多くの家屋が倒壊・焼失し、首都圏は深刻な住宅不足に陥りました。住む場所を失った人々が殺到する中で、家を貸してくれる大家さんは非常にありがたい存在でした。そこで、借主が「貴重な住まいを提供してくださり、ありがとうございます」という感謝の気持ちを込めて、金品を渡したのが礼金の始まりと言われています。この慣習が、戦後の高度経済成長期における都市部への人口集中による住宅不足の際にも引き継がれ、不動産業界の慣習として定着していきました。

現代においては、その意味合いも少しずつ変化しています。単なる感謝の気持ちという側面だけでなく、貸主にとっては以下のような実利的な意味合いも含まれるようになっています。

- 貴重な収入源: 礼金は貸主の純粋な収入となります。物件の維持管理費用や将来的な大規模修繕のための資金、あるいは固定資産税などの支払いの一部に充当されることがあります。

- 早期退去リスクのヘッジ: 借主が短期間で退去してしまうと、貸主は新たな入居者を募集するための広告費や手間がかかります。礼金を受け取っておくことで、万が一早期退去された場合でも、その間の損失をある程度補填できるという考え方です。

- 入居者の選別(フィルター): 礼金を支払う経済的な体力がある借主は、家賃の支払い能力も高い傾向にある、と判断する貸主もいます。ある種のスクリーニングとして機能している側面も否定できません。

ここで重要なのは、礼金の支払いは法律(宅地建物取引業法など)で義務付けられているものではないということです。あくまで長年続いてきた商慣習であり、契約内容の一つとして定められています。そのため、貸主と借主の合意があれば、礼金をなしにしたり、減額したりすることも理論上は可能です。これが、後に解説する「交渉」の余地が生まれる理由です。

また、居住用物件と店舗物件では、礼金の扱いに少し違いがあります。居住用では「礼金ゼロ」をアピールする物件が増えていますが、店舗物件では依然として礼金が設定されているケースが多く見られます。これは、店舗としての利用が居住用よりも建物の損耗が激しくなる可能性があったり、事業の成否によっては家賃滞納リスクが高いと見なされたりするため、貸主側がより慎重になる傾向があるからです。

【よくある質問】

Q. 礼金は必ず支払わなければならないのですか?

A. 契約書に「礼金〇ヶ月分」と記載があり、その内容に合意して契約を締結する以上、支払いの義務が生じます。しかし、契約を締結する「前」の段階であれば、交渉の余地はあります。貸主が交渉に応じてくれるかどうかはケースバイケースですが、支払うのが当たり前と諦めるのではなく、交渉の可能性を探る価値は十分にあります。

このように、礼金は歴史的な背景から生まれた慣習であり、現代では貸主にとっての様々な意味合いを持つ費用です。返還されないお金であること、そして法律ではなく慣習であること、この2点をしっかり押さえておくことが、礼金を正しく理解するための第一歩となります。

礼金と敷金・保証金との違い

店舗物件の初期費用には、礼金の他にも「敷金」や「保証金」といった紛らわしい用語が登場します。これらはすべて契約時に支払うまとまったお金ですが、その目的や性質は全く異なります。これらの違いを正確に理解していないと、資金計画に齟齬が生じたり、退去時に「返ってくると思っていたお金が返ってこない」といったトラブルに発展したりする可能性があります。

ここでは、それぞれの費用の役割を明確にし、その違いを徹底的に比較・解説します。

敷金とは

敷金とは、借主が貸主に対して預け入れる「担保」としてのお金です。 主に居住用物件で使われることが多い用語ですが、店舗物件で使われるケースもあります。その目的は、主に以下の2つです。

- 家賃滞納時の補填: 借主が家賃の支払いを滞納した場合、貸主はこの敷金から滞納分を充当できます。

- 物件の損傷に対する原状回復費用の充当: 借主の故意・過失によって物件に傷や汚れ(例:壁に大きな穴を開けた、設備を壊したなど)が生じた場合、その修繕費用(原状回復費用)を敷金から差し引きます。

敷金の最も重要な特徴は、あくまで「預け金」であるため、原則として退去時に返還されるという点です。もちろん、上記の家賃滞納や原状回復費用が発生した場合は、その金額が差し引かれた上での返還となります。何も問題がなければ、全額が戻ってくるのが基本です。

この「原状回復」の範囲については、しばしば貸主と借主の間でトラブルの原因となります。経年劣化や通常の使用による損耗(例:壁紙の日焼け、家具の設置による床の軽微なへこみ)については、貸主の負担で修繕するのが原則とされています。どこまでが借主の負担となるかは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で一定の基準が示されていますが、最終的には契約書の特約が優先される場合もあるため、契約内容の確認が非常に重要です。

保証金とは

保証金とは、主に店舗やオフィスといった事業用物件の賃貸借契約で用いられる「担保」のお金です。 その役割は敷金とほぼ同じで、家賃滞納や原状回復費用のための担保として機能します。

では、なぜ事業用物件では「敷金」ではなく「保証金」という言葉が使われることが多いのでしょうか。両者の間に法的な定義の明確な違いはありませんが、商慣習として以下のような傾向があります。

- 金額の高さ: 店舗物件は、不特定多数の人が出入りし、内装工事などで建物に手を入れることも多いため、居住用物件に比べて汚損・破損のリスクが高いと判断されます。また、事業がうまくいかなかった場合の家賃滞納リスクも考慮されるため、保証金は家賃の6ヶ月分から12ヶ月分と、敷金に比べて非常に高額に設定されるのが一般的です。

- 償却(敷引き)の存在: これが保証金の最も特徴的なルールです。保証金の「償却(しょうきゃく)」とは、契約時に定められた一定の割合または金額が、解約時に保証金から無条件で差し引かれる仕組みのことです。 これは返還されません。例えば、「保証金10ヶ月、償却2ヶ月」という契約の場合、退去時に何も問題がなくても、保証金のうち2ヶ月分は自動的に差し引かれ、残りの8ヶ月分から原状回復費用などを精算した額が返還されることになります。関西地方ではこの仕組みを「敷引き(しきびき)」と呼ぶことが多く、意味は同じです。

この償却は、礼金と似たような性質を持ちますが、あくまで保証金という担保の中から差し引かれるという点が異なります。貸主にとっては、物件の自然な損耗分の補填や、早期解約リスクに対する保険のような意味合いがあります。

それでは、これら3つの費用の違いを分かりやすく表にまとめてみましょう。

| 項目 | 礼金 | 敷金 | 保証金 |

|---|---|---|---|

| 目的・性質 | 貸主への謝礼 | 債務(家賃滞納など)の担保 | 債務の担保(主に事業用物件) |

| 返還の有無 | 返還されない | 原則、原状回復費用等を差し引いた残額が返還される | 償却分を差し引き、さらに原状回復費用等を差し引いた残額が返還される |

| 主な用途 | 貸主の収入 | 家賃滞納の補填、原状回復費用 | 家賃滞納の補填、原状回復費用 |

| 相場(家賃比) | 1~2ヶ月分 | (居住用)1~2ヶ月分 | 6~12ヶ月分 |

| 法的根拠 | 商慣習 | 民法に規定あり | 商慣習 |

| 消費税 | 課税対象外(居住用)、課税対象(事業用)※ | 課税対象外 | 課税対象外(ただし償却分は課税対象) |

※事業用物件の場合、礼金は「資産の譲渡等」の対価とはみなされず、一般的には権利金と同様に扱われ消費税の課税対象となります。ただし、返還されない保証金・敷金も同様です。このあたりの税務処理は複雑なため、専門家への確認が推奨されます。参照:国税庁「権利金、敷金、保証金、一時金」

このように、礼金、敷金、保証金は、支払うタイミングが同じでも、その意味と将来返還されるかどうかに大きな違いがあります。特に店舗物件では高額な「保証金」と、それに付随する「償却」のルールを正しく理解することが、資金計画を立て、後々のトラブルを避ける上で極めて重要です。 契約書にサインする前に、それぞれの費用がどのような性質のものであるかを必ず確認しましょう。

店舗物件における礼金の相場

店舗物件の契約を検討する際、初期費用を正確に見積もるために礼金の相場を知っておくことは非常に重要です。事前に相場感を把握しておけば、提示された条件が妥当かどうかを判断する一つの基準になります。

結論から言うと、店舗物件における礼金の相場は、おおむね「家賃の1ヶ月分~2ヶ月分」 とされるのが一般的です。例えば、家賃30万円の物件であれば、礼金は30万円から60万円程度が目安となります。居住用の賃貸物件では「礼金ゼロ」も珍しくありませんが、前述の通り、事業用である店舗物件では、貸主側のリスクヘッジの意味合いから、依然として礼金が設定されているケースが多いのが実情です。

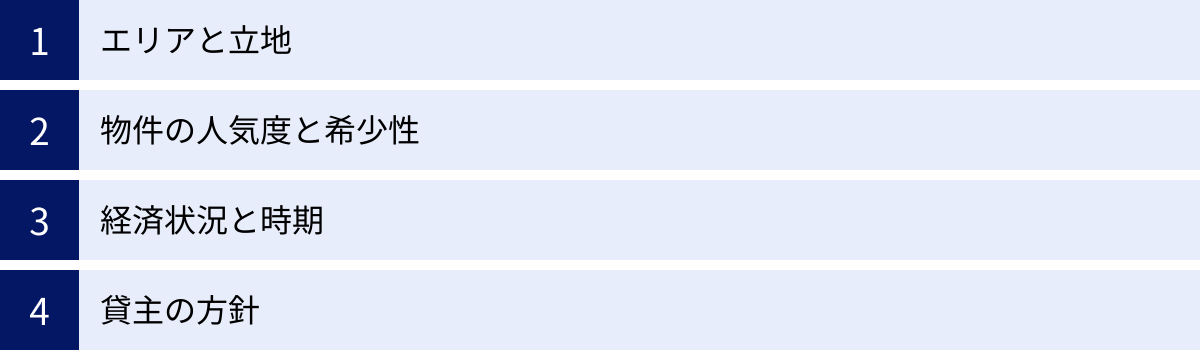

しかし、この「家賃の1ヶ月分~2ヶ月分」という相場は、あくまで一般的な目安に過ぎません。実際には、様々な要因によって礼金の額は変動します。ここでは、礼金の金額を左右する主な要因について詳しく解説します。

- エリアと立地

物件の所在地は、礼金の額に最も大きな影響を与える要因の一つです。- 高くなる傾向のエリア: 東京都心部(銀座、渋谷、新宿など)や各地方都市の中心市街地、ターミナル駅の駅前、人通りの多い商店街に面した路面店など、いわゆる「一等地」と呼ばれるエリアでは、物件の需要が高いため、貸主は強気の条件を設定しやすくなります。その結果、礼金が2ヶ月分、あるいはそれ以上に設定されることもあります。

- 低くなる傾向のエリア: 郊外の住宅街、駅から離れた場所、人通りが少ないエリアなどでは、借り手を見つけるのが比較的難しくなるため、礼金を1ヶ月分にしたり、場合によっては「礼金なし」にしたりして、借り手のつきやすさを優先する傾向があります。

- 物件の人気度と希少性

立地だけでなく、物件そのものが持つ魅力も礼金の額に影響します。- 高くなる傾向の物件: 新築や築浅で内外装がきれいな物件、デザイン性が高くお洒落な物件、特定の業種(例:飲食店)に必要なダクトや防水設備がすでに整っている物件などは、人気が集中しやすいため礼金も高めに設定されがちです。また、そのエリアで唯一空いている路面店など、希少性の高い物件も同様です。

- 低くなる傾向の物件: 築年数が古い物件、間取りに癖がある(不整形な形、使いにくい動線など)物件、いわゆる「空中階」(2階以上)や地下の物件は、路面店に比べて集客のハードルが上がるため、礼金が低めに設定されることがあります。

- 経済状況と時期

社会全体の経済動向や、不動産業界の季節性も無視できません。- 景気: 好景気のときは、新規開業や事業拡大を目指す事業者が増えるため、物件の需要が高まり、礼金も強気の価格設定になりがちです。逆に、不景気になると、廃業が増えて空室率が上がり、貸主は空室を埋めるために礼金などの条件を緩和する傾向が見られます。

- 時期: 不動産業界には繁忙期(1月~3月、9月~10月)と閑散期(4月~8月、11月~12月)があります。繁忙期は物件を探す人が多いため、貸主は交渉に応じにくいですが、閑散期は少しでも早く空室を埋めたいため、礼金の減額交渉に応じてもらいやすくなる可能性があります。

- 貸主の方針

最終的に礼金の額を決めるのは貸主です。そのため、貸主の方針によっても金額は大きく変わります。- 昔ながらの考え方を持つ個人の大家さんの中には、礼金を慣習として重視する方もいます。

- 一方で、不動産投資として合理的に物件を運営している法人や個人投資家は、礼金に固執するよりも、空室期間をなくして安定した家賃収入を得ることを優先し、交渉に柔軟な姿勢を示すこともあります。

- 物件を管理する不動産会社の営業方針も影響します。

【架空のシナリオで見る相場の違い】

- ケース1:東京・表参道の路面店

- 家賃:80万円/月

- 想定される礼金:2ヶ月分(160万円)

- 理由:国内外から人が集まる超一等地であり、物件の希少価値が非常に高いため。

- ケース2:地方都市の郊外にある2階建て店舗

- 家賃:25万円/月

- 想定される礼金:1ヶ月分(25万円)

- 理由:標準的な条件だが、駅からの距離などを考慮し、借り手がつきやすいように設定。

- ケース3:長期間空室が続いている地方の商店街の物件

- 家賃:15万円/月

- 想定される礼金:なし(0円)

- 理由:とにかく早く空室を埋めることを最優先し、初期費用のハードルを下げることで入居を促進するため。

このように、礼金の相場は「家賃の1〜2ヶ月分」という基本を押さえつつも、物件が置かれている状況によって大きく変動します。 提示された礼金が高いと感じた場合でも、なぜその金額設定になっているのか、背景にある要因(立地、物件の状態、周辺の空室状況など)を分析することが、後の交渉に向けた重要な準備となります。

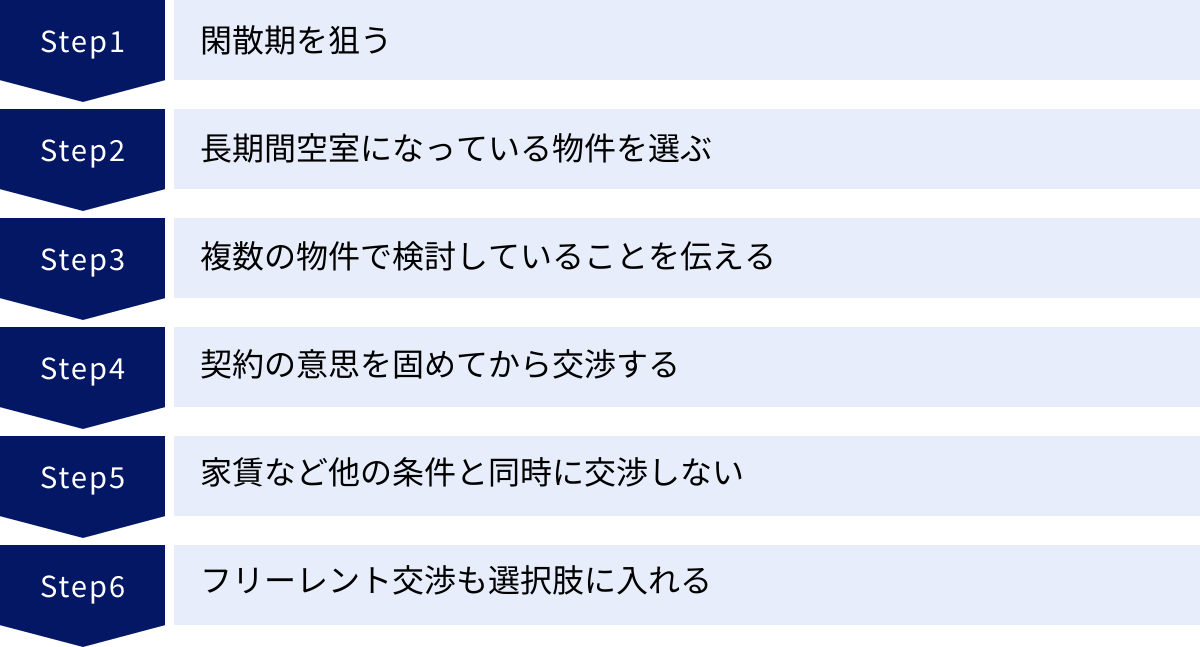

礼金の交渉を成功させる6つのコツ

礼金は法的な義務ではなく商慣習であるため、交渉の余地がある費用です。初期費用を少しでも抑えるために、礼金交渉はぜひ挑戦したいところです。しかし、ただ「安くしてください」とお願いするだけでは、成功の確率は低いでしょう。貸主の心証を良くし、お互いが納得できる形で合意に至るためには、戦略と準備が不可欠です。

ここでは、礼金の交渉を成功に導くための6つの具体的なコツを、理由とともに詳しく解説します。

① 閑散期を狙う

不動産業界の「閑散期」に物件探しと交渉を行うことは、非常に有効な戦略です。

不動産業界には、一般的に人の移動が多い時期に連動した繁忙期と、それ以外の閑散期があります。

- 繁忙期: 1月~3月(新生活準備)、9月~10月(転勤シーズン)

- 閑散期: 4月~8月、11月~12月

なぜ閑散期が有利なのでしょうか。その理由は貸主側の心理にあります。繁忙期には、物件を探している人が多いため、貸主は「この人が断っても、次を探せばいい」と強気な姿勢を保てます。条件交渉にも応じにくい傾向があります。

一方で、閑散期は物件を探す人が減るため、貸主は「この機会を逃すと、またしばらく空室が続くかもしれない」という不安を感じやすくなります。 空室期間は家賃収入が1円も入らないマイナスの状態です。そのため、多少条件を譲歩してでも、目の前の契約を成立させたいというインセンティブが働き、礼金の減額交渉にも耳を傾けてもらいやすくなるのです。

もし開業時期に柔軟性があるのであれば、あえて閑散期を狙って集中的に物件探しを始めることをおすすめします。

② 長期間空室になっている物件を選ぶ

長期間、借り手が見つからない物件は、交渉の絶好のターゲットです。

貸主にとって、空室は最大の敵です。家賃収入がないにもかかわらず、建物の維持管理費や固定資産税といったコストはかかり続けます。空室期間が長引けば長引くほど、貸主の焦りは大きくなります。

このような物件の貸主は、「礼金を減額してでも、一日でも早く家賃収入を発生させたい」と考えている可能性が非常に高いです。

【長期間空室物件の見つけ方】

- 不動産ポータルサイトで、情報の掲載日が古い物件に注目する。

- 地域の事情に詳しい不動産会社に、「もし長期間空いている物件があれば、条件次第で検討したいのですが」と直接相談してみる。

ただし、注意点もあります。なぜその物件が長期間空いているのか、その理由を冷静に分析する必要があります。立地が極端に悪い、建物の老朽化が激しい、前のテナントに問題があったなど、何らかのネガティブな要因が隠れている可能性も否定できません。交渉しやすいというメリットだけでなく、その物件が抱えるデメリットも十分に理解した上で検討することが重要です。

③ 複数の物件で検討していることを伝える

交渉の際には、その物件一つに絞っているという姿勢を見せず、「他にも魅力的な選択肢がある」ことを上手に伝えるのが効果的です。

「この物件しか考えていません」という態度では、貸主や不動産会社に足元を見られ、「交渉しなくても契約してくれるだろう」と思われてしまいます。

交渉のテーブルでは、次のような伝え方をしてみましょう。

「こちらの物件は立地も内装も大変気に入っております。ただ、すぐ近くにある別の物件が礼金なしで募集中でして、正直なところ、どちらにするか非常に迷っています。もし、こちらの物件の礼金を少しでもご相談させていただけるのであれば、ぜひ前向きに決めたいのですが…」

このように、比較対象となる具体的な物件(実際に検討している物件である方が望ましい)を挙げることで、交渉に現実味と説得力が生まれます。 貸主側に「このままでは他の物件に決めてしまうかもしれない」という危機感を持たせることが、譲歩を引き出すための重要な駆け引きとなります。ただし、横柄な態度や嘘は禁物です。あくまで誠実な態度で、真剣に悩んでいる姿勢を示すことが大切です。

④ 契約の意思を固めてから交渉する

礼金交渉は、「契約する」という強い意思を表明した上で行うのが最も効果的です。

まだ契約するかどうかも分からない段階で「礼金は安くなりますか?」と聞いても、貸主側は「ただの冷やかしだろう」と捉え、真剣に取り合ってくれない可能性があります。

交渉に最適なタイミングは、物件の内見を終え、申し込み(入居申込書を提出)をする段階です。このタイミングで、「もし、ご提示の礼金を〇ヶ月分にしていただけるのでしたら、本日この場で契約を即決します」 という形で交渉を持ちかけます。

この「即決します」という一言が、貸主の心を動かす強力なカードになります。貸主にとっても、再度入居者を募集する手間や時間を考えると、多少の減額に応じても、すぐに契約してくれる優良な借主を確保する方がメリットが大きいと判断する可能性があるのです。

さらに、自身の事業計画書や自己資金の状況を示す資料を準備しておき、「安定した事業運営が見込める、信頼できる借主である」ことをアピールできれば、交渉の成功率はさらに高まるでしょう。

⑤ 家賃など他の条件と同時に交渉しない

交渉事を一度にあれもこれもと持ち出すのは、交渉の失敗を招く典型的なパターンです。

「礼金を下げて、家賃も下げて、フリーレントも付けてください」といったように、一度に複数の要求を突きつけると、貸主は「要求ばかりしてくる、面倒な相手だ」という悪印象を抱き、交渉のテーブルにすら着いてくれない可能性があります。

まずは、自分にとって最も優先順位の高い条件は何かを明確にしましょう。 初期費用を抑えることが最優先なら「礼金交渉」に絞るべきです。

一般的に、貸主にとって、毎月の収入に直結する「家賃」の値下げは、物件全体の価値評価にも影響するため、ハードルが高いとされています。一方で、契約時に一度だけ発生する「礼金」は、家賃に比べれば交渉のハードルが低いと言えます。

まずは一つの条件(この場合は礼金)に絞って交渉し、それが難しい場合に次の手を考える、という段階的なアプローチが賢明です。

⑥ フリーレント交渉も選択肢に入れる

礼金そのものの減額が難しい場合の代替案として、「フリーレント」の交渉は非常に有効な選択肢です。

フリーレントとは、入居後の一定期間(例:1ヶ月~3ヶ月程度)、家賃の支払いが免除される契約形態のことです。

【貸主側のメリット】

- 家賃単価を下げずに済むため、物件の公称利回りや資産価値を維持できます。

- 将来、別の入居者を募集する際に、「前の入居者には家賃を下げた」という実績が残らないため、募集条件を高く保てます。

これらの理由から、貸主は家賃や礼金の直接的な減額よりも、フリーレントの付与の方を受け入れやすい場合があります。

【借主側のメリット】

- 開業準備期間(内装工事、什器の搬入、行政手続きなど)は、売上がないにもかかわらず家賃が発生してしまいます。この期間の家賃負担がなくなることで、実質的に初期費用を大きく抑えることができます。

- 浮いた資金を、より重要な内装工事費や広告宣伝費に回すことができます。

交渉の際には、「オープンまでの準備に〇ヶ月ほどかかりますので、もし可能でしたら、その期間としてフリーレントをご検討いただけないでしょうか」といった形で、具体的な理由を添えてお願いするのが良いでしょう。礼金交渉と合わせて、「礼金が難しいようでしたら、フリーレントはいかがでしょうか」と切り出すのも一つの手です。

これらのコツを駆使し、貸主の立場や心理を理解した上で、誠実かつ戦略的に交渉に臨むことが、満足のいく契約を結ぶための鍵となります。

礼金なし(ゼロ)物件を選ぶ際のポイント

近年、特に居住用物件で一般的になった「礼金なし(ゼロ)」の物件。店舗物件においても、空室対策の一環として、この条件を掲げる物件が見られるようになってきました。礼金がないことは、開業時の初期費用を大幅に削減できるため、創業者にとって非常に魅力的に映ります。

しかし、「礼金なし」という言葉だけに飛びついてしまうのは危険です。なぜ礼金が不要なのか、その背景を理解し、メリットと注意点の両方を把握した上で慎重に判断することが求められます。

礼金なし物件のメリット

礼金なし物件がもたらすメリットは、何と言っても経済的な側面に集約されます。

- 初期費用を大幅に削減できる

これが最大のメリットです。通常、家賃の1〜2ヶ月分かかる礼金がゼロになることで、数十万円単位で初期費用を圧縮できます。例えば家賃30万円の物件なら、30万円〜60万円が浮く計算になります。このインパクトは非常に大きいと言えるでしょう。 - 開業資金を他の重要項目に充当できる

礼金で浮いた資金は、事業の成功に直結する他の投資に回すことができます。- 内装・外装工事費: よりデザイン性の高い、集客力のある店舗空間を実現できます。

- 設備・什器購入費: 高性能な厨房機器や質の良い家具を導入し、サービスの質や顧客満足度を高められます。

- 広告宣伝費: オープン当初の集客を加速させるため、チラシ、Web広告、SNSプロモーションなどに十分な予算をかけられます。

- 運転資金: 開業直後は売上が不安定になりがちです。手元資金に余裕を持たせることで、精神的な安心感が得られ、落ち着いた経営判断が可能になります。

- 資金繰りの改善と事業リスクの低減

開業時の借入金を減らせたり、自己資金に余裕を持たせたりできるため、キャッシュフローが安定します。これは、事業が軌道に乗るまでの厳しい期間を乗り越える上で、大きな助けとなります。

このように、礼金なし物件は、特に資金面に制約のある創業者にとって、事業のスタートダッシュを強力に後押ししてくれる大きなメリットを持っています。

礼金なし物件の注意点

一方で、「うまい話には裏があるかもしれない」という視点を持つことも重要です。貸主も事業として不動産を貸し出している以上、どこかで収益を確保する必要があります。礼金を取らない分、他の形で費用を回収しようとしているケースや、物件自体に何らかのデメリットがある可能性を考慮しなければなりません。

以下に、礼金なし物件を選ぶ際に必ずチェックすべき注意点を挙げます。

- 他の費用が高く設定されている可能性

- 家賃が相場より高い: これが最もよくあるケースです。 礼金分を数年かけて回収できるよう、月々の家賃に上乗せしている可能性があります。例えば、周辺相場が28万円のエリアで、礼金なしの物件が30万円の家賃で募集されている場合、2年間住むと「2万円×24ヶ月 = 48万円」も多く支払うことになります。これは礼金1.5ヶ月分以上に相当します。短期的な初期費用の安さだけでなく、契約期間全体での総支払額(トータルコスト)を計算し、比較検討することが不可欠です。

- 保証金が高額: 礼金がない代わりに、保証金を相場(家賃6〜12ヶ月分)よりも高く設定している場合があります。

- 更新料が高額: 契約更新時に支払う更新料が、相場(新家賃の1ヶ月分程度)よりも高く設定されているケースです。

- 短期解約違約金の設定: 「契約から1年未満で解約した場合は家賃の3ヶ月分、2年未満の場合は2ヶ月分の違約金を支払う」といった特約が付いていることがあります。礼金を取らない代わりに、早期退去されるリスクを違約金でヘッジしているのです。事業計画に変更が生じる可能性も考慮し、契約書を隅々まで確認する必要があります。

- 不要なオプション費用: 鍵交換費用や室内清掃費などが相場より高額であったり、「消毒料」「安心サポート料」といった任意加入であるべきサービスへの加入が必須条件になっていたりする場合があります。

- 物件自体に何らかのデメリットがある可能性

礼金なしという好条件を提示しないと、借り手が見つからない「人気のない物件」である可能性も疑う必要があります。- 立地条件が悪い: 駅から非常に遠い、人通りが全くない路地裏、周辺環境が良くないなど。

- 建物の状態が悪い: 築年数が非常に古く耐震性に不安がある、雨漏りや設備の不具合が頻発するなど。

- 過去に問題があった: いわゆる「心理的瑕疵物件」(事故物件など)である可能性。

- 使いにくい間取り: 極端な不整形地、天井が低い、柱が多くてレイアウトが困難など。

これらのデメリットは、事業の運営に直接的な悪影響を及ぼす可能性があります。内見時には細部まで自分の目で確認し、不動産会社にも「なぜこの物件は礼金がないのですか?」と率直に質問してみることが重要です。

礼金なし物件を検討する際は、以下のチェックリストを活用して、総合的に判断しましょう。

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 家賃 | 周辺エリアの同等クラスの物件の家賃相場と比較して、割高になっていないか? |

| 保証金・償却 | 保証金の月数や償却の条件が、相場と比べて不利になっていないか? |

| 更新料 | 契約更新料の有無と、その金額は妥当か? |

| 契約期間と違約金 | 短期解約に関する違約金の特約はないか?その内容は厳しすぎないか? |

| その他の費用 | 見積もりに含まれる諸費用(鍵交換、清掃費など)は相場通りか?不要なオプションはないか? |

| 物件の状態 | なぜ礼金がないのか?立地、建物の状態、間取りなどに致命的なデメリットはないか? |

結論として、礼金ゼロという言葉はあくまで入り口のキャッチコピーと捉え、契約全体のトータルコストと、物件が持つ本質的な価値を冷静に見極めることが、賢い物件選びの要諦です。

知っておきたい礼金の注意点

礼金に関しては、その性質や会計処理について、契約前に必ず知っておくべき重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、契約後の「こんなはずではなかった」という後悔を防ぎ、適切に経費処理を行うことができます。

礼金は返還されない

これは礼金の最も基本的な性質であり、何度でも確認すべき最重要ポイントです。敷金や保証金が「預け金(担保)」であるのに対し、礼金は「謝礼金」です。したがって、一度支払った礼金は、いかなる理由があっても一切返還されません。

例えば、以下のようなケースでも礼金は戻ってきません。

- 契約開始後、すぐに自己都合で解約した場合: 「オープン準備を進めていたが、急遽計画が中止になった」というような状況でも、支払った礼金は返還の対象外です。

- 契約期間の途中で退去した場合: 2年契約の1年後に退去したからといって、礼金の半分が返ってくるようなことはありません。

- 貸主の都合による解約の場合(例外あり): 基本的には返還されませんが、貸主側に重大な契約不履行(例:建物が使用不能になったのに修繕しない等)があり、それが原因で契約解除に至った場合などは、損害賠償の一環として返還を請求できる可能性はゼロではありません。しかし、これは極めて例外的なケースです。

この「返還されない」という性質を甘く見ていると、事業計画や資金繰りに大きな狂いが生じる可能性があります。礼金は、事業を開始するための「入場料」のようなものであり、サンクコスト(埋没費用)になることを覚悟の上で支払う必要があります。契約書に署名・捺印する前に、「礼金は、理由の如何を問わず返還しないものとする」といった条項が記載されていることを改めて確認し、その意味を十分に理解しておきましょう。

礼金は経費として計上できる(勘定科目)

事業者にとって、支払った費用が経費として計上できるかどうかは、税負担に直結する非常に重要な問題です。店舗物件の契約で支払った礼金は、事業のための支出であるため、もちろん経費として計上できます。

ただし、その会計処理には一定のルールがあり、支払った年に全額を一度に経費にできるとは限りません。原則として、礼金は「将来にわたって効果が及ぶ費用」と見なされ、「繰延資産(くりのべしさん)」として扱われます。

【礼金の会計処理のルール】

礼金の会計処理は、その金額によって異なります。特に「20万円」という金額が大きな分岐点となります。

- 支払った礼金が20万円未満の場合

この場合は、支出した事業年度に全額を費用として計上することが認められています。勘定科目は「地代家賃」や「支払手数料」などを用いて処理するのが一般的です。これにより、その年の利益を圧縮し、法人税や所得税の負担を軽減する効果があります。 - 支払った礼金が20万円以上の場合

この場合、礼金は「繰延資産」として一旦資産に計上し、定められた期間にわたって少しずつ経費化(このプロセスを減価償却ならぬ「償却」と呼びます)していく必要があります。使用する勘定科目は「長期前払費用」です。【償却期間のルール】

償却する期間は、原則としてその賃貸借契約の契約期間となります。ただし、税法上はよりシンプルなルールが設けられています。

国税庁のタックスアンサーNo.5461「建物を賃借するための権利金等」によると、建物の賃借に際して支払う権利金等(礼金もこれに含まれる)の償却期間は5年間とされています。ただし、契約による賃借期間が5年未満であり、かつ、契約の更新に際して再び権利金等を支払うことが明らかである場合には、その賃借期間で償却します。

実務上は、契約期間が5年以上であれば5年で、5年未満であればその契約期間で償却する、と覚えておくと分かりやすいでしょう。

【具体例で見る会計処理】

- ケース1:礼金18万円、契約期間2年

→ 支払額が20万円未満のため、支払った年に「地代家賃 180,000円」として全額を経費計上できる。 - ケース2:礼金60万円、契約期間3年

→ 支払額が20万円以上のため、「長期前払費用 600,000円」として資産計上する。

→ 償却期間は契約期間である3年。

→ 毎年、「繰延資産償却費 200,000円」(60万円 ÷ 3年)を経費として計上していく。 - ケース3:礼金120万円、契約期間10年

→ 支払額が20万円以上のため、「長期前払費用 1,200,000円」として資産計上する。

→ 償却期間は5年(契約期間が5年以上のため)。

→ 毎年、「繰延資産償却費 240,000円」(120万円 ÷ 5年)を経費として計上していく。

このように、礼金の会計・税務処理は少し複雑です。特に繰延資産の計上や償却計算は、専門的な知識を要します。経理処理に不安がある場合は、自己判断で進めずに、必ず顧問税理士や会計士に相談することを強くおすすめします。正しい知識を持って適切に処理することで、無用な税務リスクを避け、健全な経営の第一歩としましょう。

礼金以外に必要な店舗契約の初期費用一覧

店舗開業における資金計画を立てる際、礼金だけに注目していると、全体の初期費用を見誤る可能性があります。店舗の賃貸借契約には、礼金以外にも様々な費用が発生し、その総額は家賃の10ヶ月分以上になることも珍しくありません。

ここでは、店舗契約時に必要となる主な初期費用を一覧でご紹介し、それぞれの内容と相場を解説します。これらの全体像を把握し、余裕を持った資金計画を立てることが、開業を成功させるための重要な鍵となります。

| 費用項目 | 内容 | 相場(家賃比または実費) |

|---|---|---|

| 礼金 | 貸主への謝礼金。返還されない。 | 家賃の1~2ヶ月分 |

| 保証金(敷金) | 家賃滞納や原状回復のための担保金。償却分を除き返還される。 | 家賃の6~12ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を仲介した不動産会社に支払う成功報酬。 | 家賃の1ヶ月分 + 消費税(上限) |

| 前家賃・日割り家賃 | 契約月の家賃と翌月分の家賃。 | 家賃の1~2ヶ月分 |

| 保証会社利用料 | 家賃保証会社の利用に必要な費用。初回保証料と年間更新料がかかる。 | 初回:家賃の0.5~1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れ、賠償責任などに備える保険。加入が必須な場合が多い。 | 年間1.5~3万円程度 |

| 鍵交換費用 | 防犯のため、入居時にシリンダーを交換する費用。 | 1.5~3万円程度 |

| 造作譲渡料 | (居抜き物件の場合)前テナントの内装や設備を譲り受けるための費用。 | ケースバイケース(数十万~数百万円) |

以下で、各項目を詳しく見ていきましょう。

保証金(敷金)

店舗契約の初期費用の中で、最も大きな割合を占めるのがこの保証金です。 前述の通り、家賃滞納や原状回復費用に充当するための担保金で、相場は家賃の6ヶ月分から12ヶ月分と非常に高額です。家賃30万円の物件であれば、180万円から360万円もの保証金が必要になる計算です。この金額が、店舗開業の初期ハードルを高くしている最大の要因と言えます。退去時には償却分や原状回復費用を差し引いて返還されますが、契約時にはまとまった資金を用意する必要があります。

仲介手数料

不動産会社を介して物件を契約した場合に、その成功報酬として支払う費用です。この金額は宅地建物取引業法によって上限が定められており、「家賃の1ヶ月分+消費税」 を超えることはありません。貸主と借主の双方から受け取る場合でも、合計でこの上限を超えることはできません。

前家賃・日割り家賃

契約時に、入居する月の家賃と、その翌月分の家賃を前もって支払うのが一般的です。これを前家賃(まえやちん)と呼びます。月の途中から入居する場合は、その月の残り日数分の日割り家賃と、翌月分の家賃を合わせて支払います。例えば、4月15日から入居(契約開始)する場合、4月分の日割り家賃(16日分)と5月分の家賃を契約時に支払うことになります。

保証会社利用料

近年、個人・法人を問わず、連帯保証人の代わりに家賃保証会社の利用を必須とする物件がほとんどです。借主が万が一家賃を滞納した場合、保証会社が貸主に立て替え払いをしてくれます。そのための利用料として、契約時に初回保証料(家賃の50%~100%程度)を支払います。その後は1年ごとに年間更新料(1万円程度 or 初回保証料の10%~20%)が発生するのが一般的です。

火災保険料

店舗を運営する上で、火災や漏水事故は大きなリスクです。そのため、ほとんどの物件で火災保険への加入が契約の必須条件となっています。自分の店舗からの失火だけでなく、隣の店舗からのもらい火、水漏れによる商品や什器への損害、お客様に怪我をさせてしまった場合の賠償責任などをカバーする「店舗総合保険」に加入することが求められます。保険料は、建物の構造や広さ、補償内容によって異なりますが、年間で1.5万円から3万円程度が目安です。

鍵交換費用

防犯上の観点から、入居時には必ず鍵(シリンダー)を新しいものに交換します。前のテナントが合鍵を持っている可能性を排除するためです。この費用は借主負担となるのが一般的で、1.5万円から3万円程度かかります。防犯性の高いディンプルキーなどの場合は、もう少し高くなることもあります。

造作譲渡料

これは「居抜き物件」を契約する場合にのみ発生する特殊な費用です。居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装(壁、床、天井など)や厨房設備、空調、テーブル、椅子といった「造作(ぞうさく)」が残されたままの状態で貸し出される物件のことです。

この残された造作を、次の借主が買い取るための代金が「造作譲渡料(または造作譲渡代金)」です。金額は、残された設備の価値や状態によって様々で、数十万円から、ハイスペックな設備が揃っている場合は数百万円に上ることもあります。

居抜き物件は、内装工事費を大幅に削減でき、スピーディーに開業できるという大きなメリットがありますが、この造作譲渡料が初期費用として必要になることを忘れてはいけません。

【初期費用シミュレーション(家賃40万円の店舗の場合)】

- 礼金(1ヶ月分):40万円

- 保証金(10ヶ月分):400万円

- 仲介手数料(1ヶ月分+税):44万円

- 前家賃(2ヶ月分):80万円

- 保証会社利用料(100%):40万円

- 火災保険料:3万円

- 鍵交換費用:2万円

- 合計:609万円

このように、店舗契約の初期費用は、礼金だけでなく様々な項目が積み重なり、非常に高額になります。 全体像を正確に把握し、自己資金や融資計画を慎重に立てることが、安心して事業をスタートさせるために不可欠です。

まとめ

本記事では、店舗物件の契約における「礼金」を中心に、その意味や相場、交渉のコツ、そして関連する初期費用について網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- 礼金とは、貸主への「謝礼」として支払う返還されないお金であり、法律ではなく商慣習に基づいています。

- 敷金や保証金は、家賃滞納などに備える「担保」であり、原則として返還される点で礼金とは根本的に性質が異なります。

- 店舗物件の礼金相場は家賃の1〜2ヶ月分が目安ですが、立地や物件の人気度、経済状況などによって変動します。

- 礼金は交渉の余地があり、「閑散期を狙う」「長期空室物件を選ぶ」「複数の物件で比較検討する」「契約の意思を固めてから交渉する」といった戦略的なアプローチが成功の鍵を握ります。

- 礼金なし物件は初期費用を抑える上で魅力的ですが、家賃が割高でないか、不利な特約が付いていないかなど、トータルコストで判断する必要があります。

- 礼金は経費として計上できますが、20万円を境に会計処理が異なるため、税理士などの専門家へ相談することが推奨されます。

- 店舗契約の初期費用は、礼金の他に高額な保証金や仲介手数料などがかかり、総額で家賃の10ヶ月分以上になることも想定した上で、十分な資金計画を立てることが極めて重要です。

店舗開業は、夢と希望に満ちたチャレンジであると同時に、多くの現実的なハードルを乗り越えていくプロセスでもあります。特に、開業時にかかる初期費用は、その後の事業の成否を左右しかねない大きな要素です。

礼金をはじめとする各費用の意味を正しく理解し、賢く交渉し、そして契約書の内容を細部まで吟味する。こうした一つひとつの地道な作業が、リスクを低減し、成功の確率を高めます。

この記事で得た知識を武器に、自信を持って物件探しと契約交渉に臨み、あなたの理想とする店舗開業を実現させてください。 堅実な準備こそが、未来の成功への最も確かな一歩となるでしょう。