店舗経営において、空きスペースの有効活用は重要な課題です。使っていないフロアや時間帯を誰かに貸し出す「又貸し」を検討したことがある経営者も少なくないでしょう。しかし、この又貸しには法的なルールが存在し、正しい手順を踏まなければ、最悪の場合、自身の店舗を失うという深刻な事態を招きかねません。

この記事では、店舗の又貸し、すなわち「転貸借(てんたいしゃく)」について、その仕組みから法的なルール、無断で行った場合のリスク、そして安全に進めるための具体的な手順や契約書のポイントまで、網羅的に解説します。さらに、又貸し以外のスペース活用法についても触れ、あなたの店舗経営に最適な選択肢を見つける手助けをします。

目次

店舗の又貸し(転貸)とは

まず、「店舗の又貸し」とは法的にどのような位置づけにあるのか、その基本的な仕組みと、よく似た言葉である「サブリース」との違いを正確に理解することから始めましょう。この foundational な知識が、今後のトラブルを未然に防ぐ第一歩となります。

転貸借の仕組みと3者の関係性

一般的に「又貸し」と呼ばれる行為は、法律用語で「転貸(てんたい)」といい、その際に結ばれる契約を「転貸借(てんたいしゃく)契約」といいます。この転貸借には、3人の登場人物が存在します。

- 賃貸人(ちんたいにん):大家・オーナー

- 物件の所有者であり、最初に物件を貸し出す人です。本記事では「大家さん」または「貸主」と呼びます。

- 賃借人(ちんしゃくにん)兼 転貸人(てんたいにん):元の借主

- 大家さんから物件を借りている人です。この人が、借りている物件の一部または全部をさらに別の人に貸し出すため、「転貸人」という立場にもなります。本記事では「元の借主」または「転貸人」と呼びます。

- 転借人(てんしゃくにん):又貸し相手

- 元の借主から物件を又貸ししてもらう人です。本記事では「又貸し相手」または「転借人」と呼びます。

これらの関係性を整理すると、以下のようになります。

- 「大家さん(貸主)」と「元の借主(転貸人)」の間には、最初の「賃貸借契約」が存在します。

- 「元の借主(転貸人)」と「又貸し相手(転借人)」の間には、「転貸借契約」が存在します。

ここで重要なのは、「大家さん(貸主)」と「又貸し相手(転借人)」の間には、直接的な契約関係がないという点です。しかし、転借人は貸主の物件を使用するため、間接的に貸主に対して一定の義務を負うことになります。

例えば、家賃(賃料)の流れを見てみましょう。

- 転借人は、転貸人に対して「転貸料」を支払います。

- 転貸人は、貸主に対して元の「賃料」を支払います。

仮に転借人が転貸料の支払いを滞納したとしても、転貸人は貸主への賃料支払いを免れることはできません。同様に、転借人が物件を破損させた場合、貸主は直接の契約相手である転貸人に対して損害賠償を請求します。転貸人は、転借人の行為について、貸主に対して全責任を負うことになるのです。これが転貸借における最も注意すべき基本構造です。

具体例で考えてみましょう。

あなたがカフェを経営しているとします(あなたは「転貸人」です)。大家さん(貸主)から2階建ての物件を借りていますが、1階のみをカフェとして使用し、2階は物置としてしか使っていません。この遊休スペースを有効活用するため、知人のネイリスト(転借人)に2階部分をネイルサロンとして貸し出すことにしました。この場合、大家さんの承諾を得た上で、あなたとネイリストとの間で「転貸借契約」を結ぶことになります。ネイリストはあなたに転貸料を支払い、あなたはそのお金も含めて、大家さんに元の賃料を支払う、という構図です。

サブリースとの違い

転貸と非常によく似た仕組みに「サブリース」があります。言葉として聞いたことがある方も多いでしょう。両者は「又貸し」という点で共通していますが、その目的や実態、法的な位置づけには明確な違いがあります。

サブリースとは、主に不動産管理会社などが、物件オーナーからアパートやマンションを一括で借り上げ(マスターリース契約)、それを入居者に転貸(サブリース契約)する事業形態を指します。オーナーにとっては、空室リスクを負うことなく安定した賃料収入(保証賃料)が得られるメリットがあり、入居者探しや管理の手間も省けます。

一方、本記事で主に取り上げる転貸は、事業を営む借主が、自身の事業活動の傍らで、使用していないスペースを有効活用する目的で行われるケースが一般的です。事業として大規模に行うサブリースとは異なり、より小規模かつ個別的な取引といえます。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 転貸借(店舗の又貸し) | サブリース |

|---|---|---|

| 主な目的 | 遊休スペースの有効活用、賃料負担の軽減 | 不動産投資・管理事業、賃料保証による安定収入確保 |

| 主な転貸人 | 店舗・事務所などの事業者(個人・法人) | 不動産管理会社、サブリース専門会社 |

| 主な転借人 | 事業者、個人(例:ネイリスト、デザイナーなど) | 一般の居住者、テナント |

| 対象物件 | 店舗、事務所、倉庫の一部または全部 | アパート、マンションの一棟全体または複数戸 |

| 事業性 | 副次的・一時的なことが多い | 本業としての事業性が高い |

| 契約関係 | 貸主の承諾が個別案件ごとに必要 | 貸主とサブリース会社のマスターリース契約が基本 |

このように、サブリースは不動産会社が主体となる「事業モデル」であるのに対し、店舗の又貸しは、既存の借主が主体となる「スペース活用策」という側面が強いです。ただし、法的な枠組みとしては、どちらも「転貸借」に該当するため、後述する民法のルールが等しく適用される点には注意が必要です。

この章では、店舗の又貸し(転貸)の基本的な仕組みと、サブリースとの違いについて解説しました。重要なのは、転貸には「貸主」「転貸人」「転借人」の3者が関わり、転貸人は転借人の行為について貸主へ全責任を負うという点です。この基本構造を理解した上で、次に進みましょう。

無断での又貸しは原則禁止

「空いているスペースを貸すだけなのだから、大家さんにわざわざ断る必要はないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、その考えは非常に危険です。日本の法律では、貸主(大家さん)に無断で物件を又貸しすることは、原則として固く禁じられています。

この章では、なぜ無断転貸が禁止されているのか、その法的根拠と背景について詳しく解説します。

法律で定められたルール

店舗の又貸し、すなわち転貸を規制する最も基本的なルールは、民法第612条に定められています。

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

(参照:e-Gov法令検索 民法)

この条文は、非常に明確です。第1項で「賃借人(借主)は、賃貸人(貸主)の承諾がなければ、転貸することはできない」と定めています。そして第2項では、このルールに違反した場合のペナルティとして「賃貸人(貸主)は、契約の解除をすることができる」と規定しています。

つまり、大家さんに無断で又貸しをした場合、大家さんは元の賃貸借契約そのものを解除し、あなたに出ていくよう要求する権利を持つということです。これは、事業の基盤である店舗を失うことを意味し、経営者にとって計り知れないダメージとなります。

では、なぜ法律はこれほど厳しく無断転貸を禁止しているのでしょうか。その理由は、賃貸借契約が、単なる「モノの貸し借り」ではなく、「当事者間の信頼関係」を基礎とする契約であると考えられているからです。

貸主があなたに物件を貸すことを決めたのは、あなたの事業内容や人柄、支払い能力などを審査し、「この人になら安心して物件を任せられる」と判断したからです。もし、あなたが勝手に、素性もわからない第三者に物件を使わせてしまったらどうなるでしょうか。

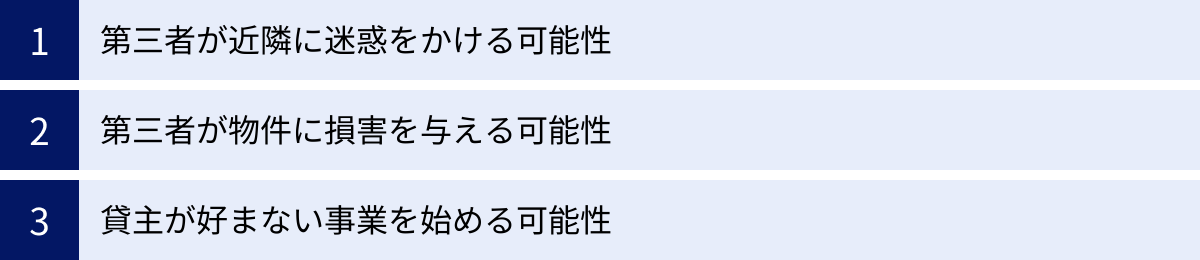

- その第三者が、騒音や悪臭を出すなど、近隣に迷惑をかけるかもしれません。

- その第三者が、火の不始末や設備の乱暴な扱いで、物件に損害を与えるかもしれません。

- その第三者が、当初の想定とは全く異なる、貸主が好まないような事業を始めるかもしれません。

このように、無断転貸は貸主にとって、予期せぬリスクを一方的に負わされる行為です。貸主が築こうとした「あなたとの信頼関係」を根本から裏切る行為とみなされるため、法律は貸主に契約解除という強力な権利を与え、その利益を保護しているのです。

このルールは、居住用のアパートやマンションだけでなく、事業用の店舗や事務所、倉庫など、あらゆる賃貸借契約に適用されます。「事業用だから大丈夫だろう」という安易な考えは通用しません。

大家(貸主)の承諾があれば合法

民法第612条を逆から読めば、「貸主の承諾さえ得られれば、転貸は合法的に行える」ということになります。無断で行うことが問題なのであり、転貸という行為そのものが違法なわけではありません。

したがって、店舗の又貸しを検討する際に、何よりも先にすべきことは「大家さん(貸主)に相談し、承諾を得ること」です。

この「承諾」は、非常に重要な意味を持ちます。承諾を得ることで、転貸は法的に正当な行為となり、後述する契約解除のリスクを回避できます。しかし、この承諾の得方にも注意が必要です。

最も避けるべきは、口約束だけで済ませてしまうことです。「大家さんもいいよって言ってたから」というだけでは、後になって「そんなことは言っていない」という水掛け論に発展する可能性があります。特に、貸主が代替わりしたり、管理会社が変わったりした場合、口約束はなんの効力も持ちません。

そのため、承諾を得る際は、必ず書面で証拠を残すことが極めて重要です。具体的には、「転貸承諾書」といった表題の書類を作成し、以下の内容を盛り込んだ上で、貸主に署名・捺印をもらうのが理想的です。

- 転貸を承諾する物件の表示

- 転貸する範囲(例:店舗2階部分)

- 転借人の氏名・名称、住所、事業内容

- 転貸の期間

- 転貸の条件(用法遵守など)

- 承諾日

- 貸主の署名・捺印

貸主によっては、承諾の対価として「転貸承諾料」を要求されることがあります。これは法的に定められたものではありませんが、慣行として存在します。相場は賃料の1ヶ月分程度が一般的ですが、ケースバイケースであり、交渉次第となります。承諾料を支払うことになっても、無断転貸のリスクを考えれば、必要なコストと割り切るべきでしょう。

この章では、無断での又貸しが民法で明確に禁止されていること、そして貸主の承諾があれば合法的に行えることを解説しました。転貸を成功させる鍵は、法律を守り、貸主との信頼関係を損なわないことに尽きます。安易な判断が事業の存続を脅かすことのないよう、必ず正規のステップを踏むようにしましょう。

無断で又貸しがバレた場合の3つのリスク

「少しくらいならバレないだろう」「こっそりやれば大丈夫」…そんな甘い見通しで無断転貸に踏み切ってしまうと、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。大家さん(貸主)に無断での又貸しが発覚した場合、あなたは法律に基づいた厳しいペナルティを受けることになります。

ここでは、無断転貸が発覚した際に直面する、具体的かつ深刻な3つのリスクについて詳しく解説します。

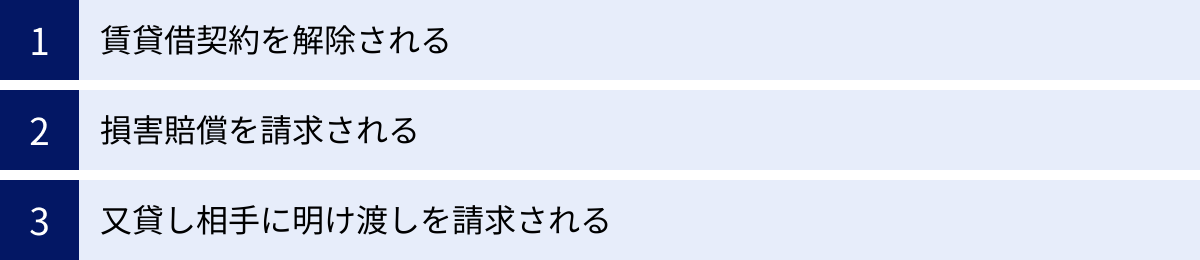

① 賃貸借契約を解除される

無断転貸がもたらす最大かつ最も致命的なリスクは、元の賃貸借契約そのものを解除されてしまうことです。これは、民法第612条第2項に明確に定められた、貸主の正当な権利です。

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第六百十二条

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

(参照:e-Gov法令検索 民法)

契約を解除されるということは、あなたがその店舗で事業を続ける権利を失い、立ち退きを要求されることを意味します。これまで築き上げてきた顧客、投資した内装設備、積み重ねてきたブランドイメージ、そのすべてを失う可能性があるのです。

考えてみてください。新しい移転先を探し、内装工事を行い、住所変更の告知をし、再度顧客との関係を構築するには、莫大な時間と費用、そして労力がかかります。事業の継続性が完全に断たれてしまうリスクは、計り知れません。

「すぐにバレるはずがない」と思うかもしれませんが、意外なところから発覚するケースは少なくありません。

- 近隣からの通報: 見慣れない人が出入りしている、看板が変わっている、といった変化に気づいた近隣のテナントや住民が、大家さんや管理会社に連絡する。

- 大家さんや管理会社の巡回: 定期的な建物の見回りや消防設備点検などで、又貸しの事実が発覚する。

- 又貸し相手(転借人)とのトラブル: 転借人が起こした騒音問題やゴミ出しのトラブルがきっかけで、大家さんの知るところとなる。

- インターネット上の情報: 又貸し相手がSNSやウェブサイトで店舗の住所を使って宣伝し、それを見た第三者経由で発覚する。

一度発覚すれば、「知らなかった」では済まされません。貸主は契約解除という強力なカードを行使できます。もちろん、後述するように、例外的に解除が認められないケースもありますが、それはあくまで例外です。原則として、無断転貸は一発で契約終了となりうる重大な契約違反であると肝に銘じておく必要があります。

② 損害賠償を請求される

契約解除に加えて、あるいは契約解除とは別に、貸主から損害賠償を請求されるリスクもあります。これは、あなたの無断転貸という行為が、貸主との契約における義務を果たさなかった「債務不履行」や、貸主の権利を違法に侵害した「不法行為」に該当するためです。

では、具体的にどのような損害が請求される可能性があるのでしょうか。

- 無断転貸によって得た利益の返還:

あなたが転借人から受け取っていた転貸料が、あなたが貸主に支払っていた元の賃料を上回っていた場合、その差額(儲け)分を不当な利益として返還するよう求められる可能性があります。 - 物件の価値低下に対する補償:

転借人の使い方が悪く、物件が著しく汚損したり、設備が破損したりした場合、その原状回復費用を請求されます。特に、元の契約で想定されていなかったような使い方(例:事務所契約なのに、油を多く使う飲食店として又貸しした)によって、通常の使用を超える損耗が生じた場合は、高額な賠償につながる可能性があります。 - 逸失利益の補償:

あなたの無断転貸が原因で、貸主が本来得られるはずだった利益を失った場合に請求されるものです。例えば、転借人が起こしたトラブルが原因で、同じ建物に入居している他の優良なテナントが退去してしまった場合、そのテナントから得られるはずだった賃料収入分を、損害として請求される可能性があります。 - 信頼毀損に対する慰謝料:

極めて悪質なケースでは、契約上の信頼関係を著しく裏切ったとして、慰謝料的な損害賠償が認められる可能性もゼロではありません。

これらの損害賠償請求は、法的な根拠に基づくものです。実際に裁判にまで発展すれば、弁護士費用などもかさみ、金銭的な負担はさらに大きくなります。軽い気持ちで行った又貸しが、数百万円単位の負債に化ける可能性も十分にあり得るのです。

③ 又貸し相手に明け渡しを請求される

無断転貸のリスクは、あなたと貸主の間だけの問題では終わりません。あなたの又貸し相手、つまり転借人にも直接的な影響が及びます。

貸主があなたとの元の賃貸借契約を解除した場合、その契約を基礎として成り立っていた「転貸借契約」も、その効力を失います。転借人は、その物件を使い続ける法的な根拠(占有権原)を失うことになるのです。

その結果、貸主は、転借人に対して直接「物件を明け渡すように」と請求することができます。これは、民法第613条第3項で認められた権利です。

(転貸の効果)

第六百十三条

3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃借人の債務不履行による賃貸借の解除は、賃貸人が転借人にその旨を通知しなければ、これをもって転借人に対抗することができない。この場合においては、前項の規定を準用する。

※この条文は適法な転貸の場合だが、無断転貸で元契約が解除された場合は、転借人はより弱い立場に置かれ、貸主からの明け渡し請求に対抗できないのが原則。

転借人からすれば、あなた(転貸人)を信用して契約し、事業の準備を進めていたにもかかわらず、突然、大家さんから立ち退きを迫られるという、まさに「はしごを外された」状態です。

当然、転借人は黙っていません。事業を始めるために投じた資金(内装費、設備費、広告費など)の回収もできず、事業計画は頓挫します。この損害について、転借人は、契約違反(債務不履行)を理由に、あなたに対して損害賠償を請求してくる可能性が非常に高いでしょう。

結局、あなたは貸主と転借人の両方から責任を追及されるという、八方塞がりの状況に追い込まれることになります。貸主からは契約解除と損害賠償を、転借人からは損害賠償を請求されるという二重の苦しみを味わうことになるのです。

以上のように、無断転貸は「契約解除」「損害賠償」「転借人からの責任追及」という、事業の根幹を揺るがす3つの重大なリスクを伴います。これらのリスクは、決して大げさな話ではなく、法律に基づいた現実的な結末です。安易な又貸しがもたらす代償の大きさを、正しく理解してください。

【例外】無断でも契約解除が認められないケース

これまで、無断転貸がいかに危険な行為であるかを強調してきました。民法第612条により、貸主は無断転貸を理由に契約を解除できるのが大原則です。しかし、法律の世界には常に「例外」が存在します。実は、無断転貸があったからといって、常に契約解除が認められるわけではないのです。

この章では、どのような場合に無断転貸による契約解除が認められないのか、その法的な考え方と具体的なケースについて解説します。ただし、これはあくまで「万が一の際の知識」であり、無断転貸を推奨するものではないことを強く念押ししておきます。

大家との信頼関係を壊さないと判断された場合

裁判所は、賃貸借契約の解除を判断する際に、形式的に「無断転貸があったかどうか」だけを見るわけではありません。その根底にある、「貸主と借主の間の信頼関係が破壊されたかどうか」という点を重視します。

この考え方は、「背信(はいしん)的行為と認めるに足らない特段の事情」がある場合には、たとえ契約違反があっても解除権の行使は権利の濫用にあたり、認められない、という判例法理に基づいています。

簡単に言えば、「その無断転貸は、貸主への裏切り行為(背信的行為)とまでは言えず、信頼関係を壊すほど悪質なものではない」と裁判所が判断した場合には、契約解除は認められない、ということです。

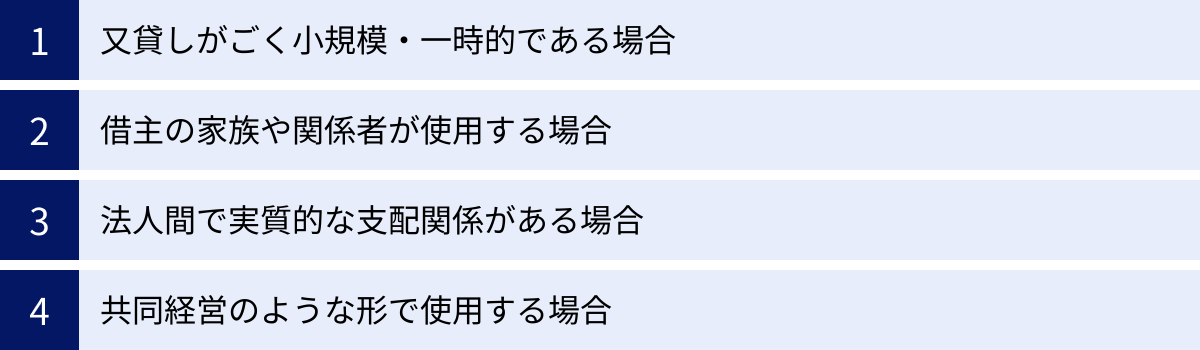

では、具体的にどのようなケースが「信頼関係を破壊しない」と判断されやすいのでしょうか。過去の裁判例などから、いくつかのパターンが見えてきます。

- 又貸しがごく小規模・一時的である場合

店舗のほんの一角(例えば、レジ横の小さなスペース)を、ごく短期間だけ知人に商品の展示販売のために使わせる、といったケースです。物件全体の使用状況にほとんど影響を与えず、貸主への実質的な不利益も考えにくいため、信頼関係を破壊するほどの裏切りとは言えない、と判断される可能性があります。 - 借主の家族や関係者が使用する場合

借主が個人事業主で、その配偶者や子が事業を手伝うために店舗の一部を使用するようなケースです。これは実質的に借主自身の事業活動の延長と見なされ、第三者への転貸とは性質が異なると判断されやすいでしょう。 - 法人間で実質的な支配関係がある場合

借主が法人(A社)で、そのA社の社長が100%株主である別会社(B社)に転貸したようなケースです。実質的な経営者が同じであり、使用形態も変わらないのであれば、貸主にとってのリスクは増大しないと判断され、背信行為には当たらないとされることがあります。 - 共同経営のような形で使用する場合

借主であるカフェの経営者が、パティシエと共同で事業を行うために厨房の一部を使わせるような場合も、単なる又貸しとは異なると解釈される余地があります。

【重要】例外はあくまで例外

ここで絶対に誤解してはならないのは、これらのケースが「無断で又貸ししても大丈夫」というお墨付きを与えるものではないという点です。

これらの判断は、あくまでトラブルがこじれて裁判になった際に、裁判所が個別の事情を総合的に考慮して下すものです。裁判になるまでの時間的・金銭的・精神的コストは計り知れません。また、同じようなケースに見えても、些細な事実関係の違いで、裁判所の判断が「信頼関係は破壊された」と逆転することも十分にあり得ます。

例えば、小規模なスペースの又貸しであっても、又貸し相手が火気の取り扱いが危険な事業を始めたり、大きな音を出したりすれば、話は全く変わってきます。それはもはや「貸主への裏切り」と評価され、契約解除が認められる可能性が高まります。

結論として、「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」という考え方は、借主にとっての最後のセーフティネットのようなものです。このセーフティネットに頼るような危険な橋を渡るのではなく、どのようなケースであっても、事前に貸主に正直に相談し、承諾を得るのが唯一の正解です。たとえ「これくらいなら大丈夫だろう」と思えるような些細なケースであっても、誠実な対応を心がけることが、貸主との良好な信頼関係を維持し、結果的にあなたの事業を守ることに繋がるのです。

大家の許可を得て店舗を又貸しする2つのステップ

無断転貸のリスクを理解し、例外に頼ることの危険性を認識したならば、次に進むべきは正規のルートです。つまり、大家さん(貸主)の許可を得て、合法的に店舗を又貸しする手続きです。

このプロセスは、決して難しいものではありません。誠実なコミュニケーションと、適切な契約手続きという2つのステップを丁寧に踏むことで、安心して遊休スペースを活用できます。ここでは、その具体的な手順を解説します。

① 大家(貸主)から転貸の承諾を得る

全ての始まりは、貸主との対話です。このステップの目的は、単に「イエス」をもらうことだけではありません。なぜ又貸しをしたいのかを正直に伝え、貸主の不安を取り除き、「この人に任せておけば安心だ」と改めて信頼してもらうことが重要です。

ステップ1:事前相談と準備

いきなり「転貸承諾書にサインしてください」と書類を突きつけるのは得策ではありません。まずは、貸主や管理会社の担当者にアポイントを取り、直接会って相談することから始めましょう。その際、以下の点をまとめた簡単な提案資料を用意しておくと、話がスムーズに進み、あなたの真剣さも伝わります。

- 転貸を希望する理由:

「経営効率化のため、現在使用していない2階部分を有効活用したい」「コロナ禍で売上が落ち込んでいるため、家賃負担を少しでも軽減したい」など、正直かつ具体的な理由を伝えます。前向きな理由の方が、貸主も安心しやすいでしょう。 - 転貸する範囲:

物件のどの部分を貸すのかを明確にします。「店舗の2階、約20平方メートル部分」のように具体的に示し、可能であれば図面に印をつけたものを用意すると完璧です。 - 転借人(又貸し相手)の情報:

誰に貸すのかは、貸主が最も気にするポイントです。すでに候補者がいる場合は、その人の氏名、連絡先、そしてどのような事業を行うのか(例:ネイルサロン、デザイン事務所など)を詳しく説明します。相手の人柄や事業の信頼性をアピールできると、貸主の安心感は格段に高まります。まだ候補者がいない場合は、どのような業種の人に貸したいと考えているかを伝えます。 - 希望する転貸の条件:

転貸する期間や、希望する転貸料の目安などを伝えます。

ステップ2:交渉と承諾料

あなたの提案に対し、貸主から質問や懸念点が示されるかもしれません。例えば、「その事業は、建物の他のテナントに迷惑をかけないか?」「火の気は使うのか?」といった質問です。これらの質問には誠実に、かつ丁寧に対応しましょう。

交渉の過程で、「転貸承諾料」の話が出ることもあります。これは、転貸を承諾する見返りとして貸主に支払う一時金で、法的な義務はありませんが、不動産取引の慣行として広く行われています。相場は賃料の1ヶ月分程度が一般的ですが、交渉の余地はあります。無断転貸のリスクを回避するための必要経費と捉え、前向きに検討しましょう。

ステップ3:書面による承諾の取り付け

交渉がまとまり、貸主から内諾を得られたら、いよいよ最終段階です。必ず「転貸承諾書」などの書面を取り交わしましょう。口約束は、後々のトラブルの元凶です。承諾書には、最低でも以下の項目を記載し、貸主に署名・捺印をもらいます。

- 承諾の対象となる物件情報

- 転貸を許可する範囲

- 転借人の情報(氏名、事業内容など)

- 転貸期間

- 転貸にあたっての条件(用法遵守、原状回復義務の確認など)

- 承諾年月日

- 貸主の署名・捺印

この承諾書は、あなたの転貸が合法であることを証明する、何よりの証拠となります。大切に保管してください。

② 又貸し相手と転貸借契約を結ぶ

貸主からの承諾という最大のハードルを越えたら、次は又貸し相手(転借人)との間で、法的に有効な契約を結びます。ここでの手続きを疎かにすると、今度は転借人との間でトラブルが発生する可能性があります。

重要なのは、口約束で済ませず、必ず「事業用建物転貸借契約書」を作成することです。この契約書は、あなた(転貸人)と転借人との間の権利と義務を明確にし、万が一の際のルールブックとなります。

契約書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

- 元の賃貸借契約の範囲内で:

転貸借契約の内容は、あなたが貸主と結んでいる元の賃貸借契約の範囲を超えることはできません。例えば、元の契約期間が残り2年であれば、転貸借契約の期間も2年以内にする必要があります。元の契約で禁止されている用途(例:飲食店の営業禁止)を、転貸借契約で許可することもできません。 - トラブル防止のための条項を盛り込む:

賃料の支払いが遅れた場合のルール、契約の途中で解約する場合の手続き、退去時の原状回復の範囲など、想定されるトラブルを未然に防ぐための条項を具体的に定めておくことが重要です。 - 専門家の活用も検討:

契約書の作成に自信がない場合や、契約内容が複雑になる場合は、弁護士や行政書士といった法律の専門家に相談することをおすすめします。多少の費用はかかりますが、不備のある契約書で後々大きなトラブルに発展するリスクを考えれば、賢明な投資と言えるでしょう。

次の章では、この転貸借契約書に具体的にどのような項目を記載すべきか、詳しく解説していきます。

この2つのステップ、「貸主からの書面による承諾」と「転借人との詳細な契約書作成」を確実に行うこと。これが、店舗の又貸しを成功させ、関係者全員が安心して事業に取り組むための絶対条件です。

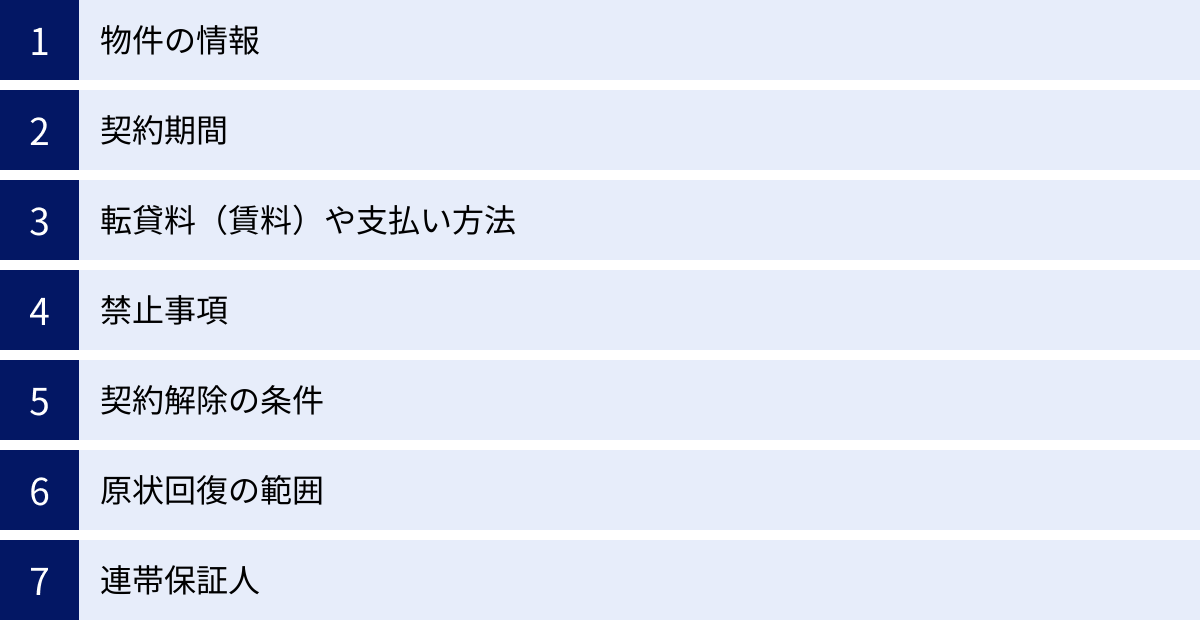

トラブルを防ぐ転貸借契約書に記載すべき7つの項目

大家さん(貸主)の承諾を得て、いよいよ又貸し相手(転借人)と契約を結ぶ段階に進みました。ここで作成する「転貸借契約書」は、あなたと転借人の間のルールを定める、いわば「憲法」のようなものです。この契約書の内容が曖昧だったり、重要な項目が漏れていたりすると、後々「言った・言わない」の泥沼の争いに発展しかねません。

ここでは、トラブルを未然に防ぎ、双方にとって公平な契約を結ぶために、転貸借契約書に必ず記載すべき7つの重要項目を、その理由とともに詳しく解説します。

① 物件の情報

これは契約の最も基本的な要素です。「どの物件の、どの部分を貸すのか」を、誰が読んでも一義的に特定できるように記載する必要があります。

- 記載すべき内容:

- 物件の所在地: 住居表示(〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3)で正確に記載します。

- 建物の名称・部屋番号: ビル名やマンション名、部屋番号(〇〇ビル 301号室など)を記載します。

- 転貸する範囲: ここが非常に重要です。物件全体を貸すのか、一部なのかを明確にします。「1階店舗のうち、南側壁面より2メートル、西側壁面より3メートルの範囲内にある約6平方メートルの区画」のように、具体的に特定します。

- ポイント:

- 言葉だけでは範囲が分かりにくい場合は、必ず物件の図面を契約書に添付し、転貸する範囲を斜線などで明確に色分けしましょう。これを「別紙図面のとおり」と契約書に記載することで、範囲に関する争いを完全に防ぐことができます。

② 契約期間

「いつからいつまで貸すのか」を定める、契約の根幹となる項目です。期間に関する認識のズレは、退去時のトラブルに直結します。

- 記載すべき内容:

- 契約開始日(引渡日): 令和〇年〇月〇日

- 契約終了日(満了日): 令和〇年〇月〇日

- 契約期間: 〇年間

- ポイント:

- 元の賃貸借契約の期間を超えられないという大原則を忘れてはいけません。あなたの契約が残り1年で終了する場合、転貸借契約の期間も1年以内としなければなりません。

- 契約の更新についても定めておきましょう。「期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに、いずれか一方から書面による解約の申し出がない限り、同一条件で〇年間自動的に更新される」といった自動更新の条項を入れるか、それとも更新はせず期間満リーで確定的に終了する定期建物賃貸借(の転貸借)の形式にするかを明確にします。

③ 転貸料(賃料)や支払い方法

金銭に関する取り決めは、最もトラブルになりやすい部分です。曖昧さを一切残さないよう、詳細に定めておく必要があります。

- 記載すべき内容:

- 転貸料: 月額〇〇円(消費税別)

- 共益費・管理費: 月額〇〇円(転貸料に含むのか、別途徴収するのかを明確に)

- 支払日: 「毎月末日までに、翌月分の賃料を支払う」など、支払期限を具体的に定めます(前払いか後払いか)。

- 支払方法: 「転貸人の指定する下記銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は転借人の負担とする」など、方法と手数料負担者を明記します。

- 遅延損害金: 支払いが遅れた場合のペナルティです。「支払期日を過ぎた場合、年率14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払う」など、具体的な利率を定めておきます。

④ 禁止事項

転借人に守ってもらいたいルールを具体的にリストアップします。これは、あなたの物件や事業、そして大家さん(貸主)との関係を守るための重要な防衛策です。

- 記載すべき内容例:

- 再転貸の禁止: 転借人が、さらに別の人に又貸し(又々貸し)することを禁止します。

- 用途の制限: 「本物件をネイルサロン以外の用途に使用してはならない」など、使用目的を限定します。

- 増改築・改造の禁止: 貸主やあなたの承諾なく、壁を壊したり、内装を大きく変更したりすることを禁止します。

- 危険物の持ち込み禁止

- 騒音・振動・悪臭など、近隣に迷惑を及ぼす行為の禁止

- 看板設置のルール: 設置できる場所、大きさ、デザインなどを定めます。

⑤ 契約解除の条件

どのような場合に、あなたが転貸借契約を解除できるのかを事前に定めておきます。これは、問題のある転借人に対して、法的に正当な形で退去を求めるための最後の切り札となります。

- 記載すべき内容例:

- 転貸料の支払いを〇ヶ月以上滞納したとき。

- 禁止事項に違反し、是正勧告に応じないとき。

- 貸主の承諾なく、用途を変更したり、増改築を行ったりしたとき。

- 破産、民事再生などの申し立てがあったとき。

- 転借人の行為が原因で、あなたと貸主との間の元の賃貸借契約が解除されたとき。

- その他、本契約における信頼関係を著しく破壊する行為があったとき。

⑥ 原状回復の範囲

契約が終了して転借人が退去する際に、物件をどこまで元の状態に戻すべきかを定める項目です。この点が曖昧だと、退去時に修繕費用の負担を巡って必ず揉めます。

- 記載すべき内容:

- 「転借人は、本契約が終了したときは、自己の費用で本物件を原状に回復して、転貸人に明け渡さなければならない。ただし、通常の使用に伴い生じた損耗(通常損耗)及び経年変化については、この限りではない」といった基本原則を記載します。

- 転借人が設置した造作物や看板などの扱い(撤去義務があるか、転貸人が買い取るかなど)を定めておきます。

- ポイント:

- トラブル防止の最善策は、契約開始時に、物件の写真を複数枚撮影しておくことです。壁、床、天井、設備など、あらゆる箇所の状態を日付入りの写真で記録し、契約書に添付するか、双方が保管しておくことで、「元の状態」がどのようなものであったかが客観的に証明できます。

⑦ 連帯保証人

転借人が万が一、転貸料を滞納したり、物件に損害を与えて賠償義務を負ったりした場合に、本人に代わってその支払いを保証してくれる人です。

- 記載すべき内容:

- 連帯保証人になってもらう人の氏名、住所、連絡先を記載し、本人に自署・捺印してもらいます。

- 保証の範囲(極度額)を定めることが民法改正により必須となりました。「本契約から生じる一切の債務について、金〇〇円を極度額として連帯して保証する」のように、保証する上限金額を明記する必要があります。

- ポイント:

- 連帯保証人は、あなたにとって非常に重要な債権保全の手段です。特に相手が個人事業主や設立間もない法人の場合は、必ず連帯保証人を立ててもらうようにしましょう。

これらの7項目は、安全な転貸借契約の根幹をなすものです。テンプレートを安易に使うのではなく、ご自身の状況に合わせて内容を精査し、必要であれば専門家のアドバイスを受けながら、あなたと転借人の双方にとって公平で明確な契約書を作成してください。

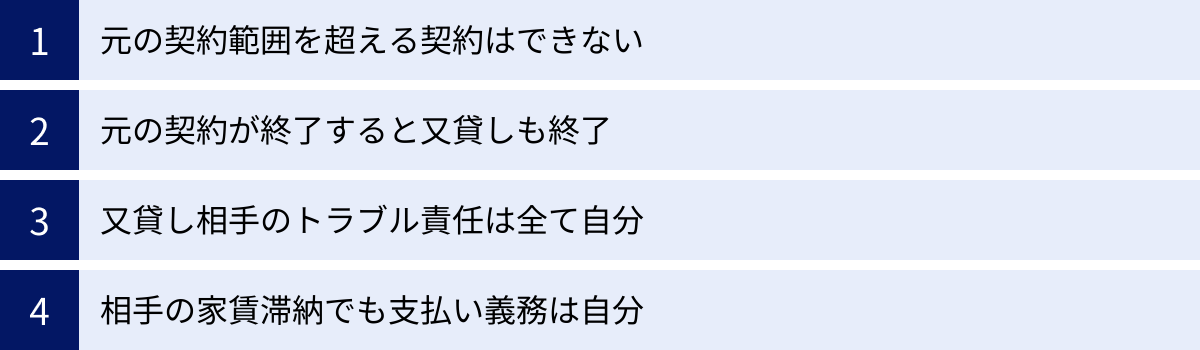

店舗を又貸しするときの4つの注意点

大家さん(貸主)の承諾を得て、転借人との間で完璧な契約書も交わした。これで一安心、と思うかもしれません。しかし、転貸借契約が続く限り、あなた(転貸人)には法的な責任と義務が伴います。この責任の重さを理解しておくことが、長期的なトラブルを避ける上で不可欠です。

ここでは、店舗を又貸しするあなたが、常に心に留めておくべき4つの重要な注意点を解説します。

① もとの賃貸契約の範囲を超える契約はできない

これは転貸借における絶対的な大原則です。あなたと転借人との間で結ぶ転貸借契約は、あなたが大家さん(貸主)と結んでいる元の賃貸借契約という「親」の存在なくしては成り立たない「子」の関係にあります。したがって、「子」である転貸借契約の内容が、「親」である賃貸借契約の範囲を超えることは決してできません。

- 契約期間:

あなたの元の賃貸借契約の残存期間が1年しかないのに、転借人と2年間の転貸借契約を結ぶことはできません。もし結んだとしても、1年が経過してあなたの契約が終了すれば、転貸借契約も無効になります。 - 使用目的(用途):

元の契約で「事務所」として借りている物件を、転借人に「飲食店」として貸し出すことはできません。これは重大な用法違反となり、貸主から契約を解除される原因になります。転借人がどのような事業を行うかは、必ず元の契約の用途制限に違反しないか確認が必要です。 - 禁止事項:

元の契約で「ペットの飼育禁止」「楽器演奏の禁止」「看板設置の制限」などが定められている場合、それらのルールは当然、転借人にも適用されます。あなたは、元の契約内容を転借人に正確に伝え、遵守させる義務があります。

この原則を無視して転貸借契約を結んでしまうと、その契約自体が無効になったり、貸主との関係が悪化したりする原因となります。転貸借契約を作成する前には、必ずお手元の賃貸借契約書を隅々まで読み返し、すべての条件がその範囲内に収まっているかを確認してください。

② もとの賃貸契約が終了すると又貸しの契約も終わる

これもまた、転貸借契約が元の賃貸借契約に依存することから生じる、重要なルールです。何らかの理由であなたと貸主との間の元の賃貸借契約が終了した場合、それに伴い、あなたと転借人との間の転貸借契約も自動的に終了します。

これは、民法第613条第1項に定められています。

(転貸の効果)

第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借の基礎となっている債務の履行について、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

※この条文の解釈上、元の賃貸借契約が終了すれば、転借人が占有する権原も消滅するのが原則とされています。

元の契約が終了する原因は様々です。

- 契約期間の満了: あなたが契約の更新手続きを怠った、あるいは貸主から更新を拒絶された。

- あなた自身の契約違反: あなたが賃料を滞納したり、無断で増改築を行ったりして、貸主から契約を解除された。

- 合意解約: あなたと貸主が話し合いの上、契約を途中で終了させることに合意した。

どのような理由であれ、元の契約が終われば、転借人はその物件を使い続ける権利を失い、退去しなければなりません。転借人からすれば、あなたを信頼して契約したのに、あなたの都合で事業の場を失うことになります。当然、転借人はあなたに対して、移転費用や逸失利益などの損害賠償を請求してくる可能性があります。

このリスクを回避・軽減するためには、以下の対策が重要です。

- 転貸借契約書への明記: 「本転貸借契約は、原賃貸借契約の存在を前提とするものであり、原賃貸借契約が理由の如何を問わず終了した場合には、本転貸借契約も同時に終了する」という条項を必ず入れておき、転借人にもそのリスクを十分に説明し、理解を得ておきましょう。

- 誠実な契約管理: 貸主への賃料支払いを確実に行い、契約違反となる行為をしないなど、元の賃貸借契約を誠実に履行し続けることが、転借人への責任を果たすことにも繋がります。

③ 又貸し相手が起こしたトラブルの責任は全て自分が負う

これは、転貸人(あなた)が負う最も重い責任の一つです。転借人が物件の使用に関して起こした問題について、あなたは貸主に対して、まるで自分自身が起こしたことのように全責任を負わなければなりません。

なぜなら、貸主にとっての契約相手は、あくまであなただからです。貸主は転借人とは直接の契約関係にないため、何か問題が起きた場合、その責任を追及する相手はあなたになります。

- 具体例1:火災

転借人の火の不始末が原因で火災が発生し、建物の一部が焼失した場合。貸主は、あなたに対して建物の修繕費用や、それによって失われた家賃収入などの損害賠償を請求します。あなたがその賠償金を転借人に請求できるかどうかは、あなたと転借人の間の問題であり、貸主には関係ありません。 - 具体例2:騒音トラブル

転借人が深夜に大きな音を出す事業を行い、近隣のテナントから苦情が殺到した場合。貸主は、あなたに対して「問題を解決するように」と要求します。あなたが転借人を指導・監督し、問題を解決させる責任を負うのです。 - 具体例3:建物の毀損

転借人が重い機材を搬入する際に壁を傷つけたり、床を汚したりした場合。その原状回復義務を負うのは、まず第一にあなたです。

このように、転借人の「故意」(わざと)や「過失」(うっかり)による行為の結果は、すべてあなたが引き受けることになります。だからこそ、誰に貸すのかという「相手選び」が極めて重要になるのです。信頼できる人柄か、事業内容に問題はないか、責任感を持って物件を使用してくれるか、といった点を慎重に見極める必要があります。また、転借人に対して、火災保険などの損害保険への加入を契約の条件とすることも、リスクヘッジとして有効な手段です。

④ 又貸し相手が家賃を滞納しても支払い義務は自分にある

これもまた、貸主との関係における鉄則です。転借人があなたに対して転貸料の支払いを滞納したとしても、あなたが貸主に支払うべき元の賃料の支払い義務は、1円たりとも免除されません。

貸主から見れば、あなたが転借人からお金を受け取っているかどうかは、全く関係のない話です。契約通り、毎月定められた期日に、定められた賃料を支払う義務があるのは、あなた自身です。

もし、転借人の滞納を理由に、あなたが貸主への支払いを遅らせてしまえば、今度はあなたが「債務不履行」となり、遅延損害金を請求されたり、最終的には契約を解除されたりするリスクを負うことになります。

このリスクに備えるためには、以下の点が重要です。

- 転借人の支払い能力の審査: 契約前に、転借人の事業計画や資金状況について、可能な範囲で確認させてもらうことが望ましいでしょう。

- 連帯保証人の確保: 前章でも述べましたが、連帯保証人を立ててもらうことで、万が一の滞納時に回収できる可能性が高まります。

- 資金的な余裕: 転借人の滞納が数ヶ月続いても、あなたが貸主への支払いを続けられるだけの、ある程度の資金的なバッファを持っておくことが、精神的な安定にも繋がります。

これらの4つの注意点は、店舗の又貸しという行為が、単なるスペースの有効活用ではなく、重大な法的責任を伴う事業行為であることを示しています。これらのリスクを正しく理解し、備えることが、成功への鍵となります。

又貸し以外で店舗スペースを活用する2つの方法

これまで店舗の又貸し(転貸借)について詳しく見てきましたが、その手続きの煩雑さや、転貸人が負う責任の重さを知り、少し躊躇してしまった方もいるかもしれません。特に、貸主の承諾が得られなかったり、適切な又貸し相手が見つからなかったりする場合もあるでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早いです。遊休スペースを収益化する方法は、転貸借だけではありません。ここでは、転貸借とは異なる法的な枠組みでスペースを活用する、2つの代替案をご紹介します。

① 間貸し(レンタルスペース)

「間貸し(まがし)」とは、店舗や事務所の一部を、時間単位や日単位といったごく短期間で第三者に利用させる方法です。近年では「レンタルスペース」や「シェアスペース」といった呼び方で広く知られています。

- 具体例:

- カフェの定休日に、店舗全体をポップアップストアや写真撮影スタジオとして貸し出す。

- 飲食店のアイドルタイム(例:14時〜17時)に、客席の一部をコワーキングスペースとして時間貸しする。

- エステサロンの空いている施術室を、フリーランスのセラピストに1時間単位で貸し出す。

転貸借との法的な違い

間貸し(レンタルスペース)が転貸借と大きく異なるのは、その契約の性質です。長期的な利用を前提とし、借主に強い権利(借地借家法の保護など)が与えられる賃貸借契約とは異なり、間貸しは「一時使用目的の賃貸借契約」または、より簡易な「施設利用契約」と位置づけられることが一般的です。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 柔軟性が高い:

利用者をとっかえひっかえできるため、特定の相手に長期間縛られることがありません。繁忙期には自分で使う、閑散期だけ貸し出すといった柔軟な運営が可能です。 - 収益機会の多様化:

曜日や時間帯によって料金を変えたり、様々な業種の人に貸し出したりすることで、収益源を多様化できます。 - 手続きが比較的簡易:

長期契約ではないため、転貸借ほど厳格な契約書は不要なケースが多く、利用規約への同意といった形で簡易に済ませられる場合もあります。(ただし、トラブル防止のため基本的なルールは書面で定めるべきです。)

間貸しの注意点

一方で、デメリットや注意点もあります。

- 集客・管理の手間:

常に新しい利用者を探し、予約管理や問い合わせ対応、清掃などを行う手間がかかります。最近では、これらの業務を代行してくれるレンタルスペース予約サイトのプラットフォームも多数存在するため、活用を検討すると良いでしょう。 - 貸主への確認は必要:

「一時的な利用だから大丈夫」と自己判断するのは危険です。元の賃貸借契約書で、第三者への施設の利用提供が禁止されていないかを必ず確認しましょう。契約内容によっては、たとえ一時利用であっても貸主の承諾が必要な場合があります。トラブルを避けるため、どのような形でスペースを活用したいのかを事前に貸主に相談しておくのが最も安全です。

② 業務委託

「業務委託」は、スペースを「貸す」という発想から転換し、特定の業務を外部のパートナーに「任せる(委託する)」という考え方です。この場合、あなたと相手との関係は「貸主と借主」ではなく、「委託者と受託者」になります。

- 具体例:

- カフェのオーナー(委託者)が、空いている壁面スペースを使い、ネイリスト(受託者)に「来店客へのネイルサービスの提供業務」を委託する。売上の〇〇%を業務委託料としてネイリストに支払う、あるいはネイリストから固定の委託料を受け取る。

- レストランの経営者(委託者)が、バーカウンターを使い、バーテンダー(受託者)に「夜間のバー営業業務」を委託する。

- アパレルショップ(委託者)が、店舗の一角で、アクセサリー作家(受託者)に「アクセサリーの販売代行業務」を委託する。

転貸借との法的な違い

業務委託契約では、スペースの占有権は相手に移りません。あくまでスペースの管理責任者はあなた(委託者)のままであり、受託者はあなたの店舗内で、委託された業務を遂行する、という構図になります。

このため、法的には「転貸」には該当しないと解釈されるのが一般的です。

業務委託のメリット

- 貸主の承諾が不要な場合が多い:

あくまであなたの事業の一環として外部パートナーに業務を依頼する形なので、転貸のように厳格な貸主の承諾は不要とされるケースが多いです。(ただし、これも元の賃貸借契約の内容によります。念のため、貸主に報告・相談しておくとより安心です。) - 主導権を維持できる:

あなたは委託者として、業務の進め方やサービス内容に対して一定の指揮監督権を持ちます。スペースが勝手に使われる心配がありません。 - シナジー効果が期待できる:

あなたの事業と親和性の高い業務を委託することで、相互に顧客を紹介し合うなど、相乗効果が生まれる可能性があります(例:カフェ客がネイルをし、ネイル客がカフェを利用する)。

業務委託の注意点

- 契約内容の明確化:

「業務委託契約書」を作成し、委託する業務の範囲、報酬の計算方法と支払条件、経費の負担、秘密保持義務、契約期間などを明確に定めておく必要があります。 - 偽装請負のリスク:

実態として、あなたが受託者に対して従業員のように細かく指揮命令している場合、労働法上の「偽装請負」とみなされるリスクがあります。あくまで対等なパートナーとして、業務の遂行方法は基本的に受託者の裁量に任せる必要があります。 - 責任の所在:

受託者が業務遂行中に起こした事故やトラブル(例:ネイルで顧客の肌を傷つけた)については、委託者であるあなたも使用者責任などを問われる可能性があります。

又貸し、間貸し、業務委託。どの方法が最適かは、あなたの店舗の状況、貸主との関係、どのような形でスペースを活用したいかによって異なります。それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、あなたのビジネスにとって最も効果的で、かつ安全な方法を選択してください。

まとめ

本記事では、店舗の「又貸し」、すなわち転貸借について、その基本的な仕組みから法的なルール、リスク、安全に進めるための具体的な手順、そして代替案に至るまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

- 店舗の又貸し(転貸)は、貸主(大家さん)の承諾があれば合法的に行える。

転貸という行為自体が違法なのではありません。正しい手続きを踏めば、遊休スペースを有効活用し、収益を得るための有効な手段となります。 - 無断での又貸しは、絶対に避けるべき重大な契約違反である。

軽い気持ちで行った無断転貸は、「賃貸借契約の解除(店舗からの退去)」「高額な損害賠償請求」「又貸し相手からの責任追及」という、事業の存続を根底から揺るがす3つの深刻なリスクを招きます。 - 安全な又貸しには「書面による承諾」と「詳細な契約書」が不可欠。

トラブルを未然に防ぐためには、①大家さんから「転貸承諾書」という形で書面による明確な承諾を得ること、②又貸し相手と「転貸借契約書」を作成し、権利と義務を詳細に定めること、この2つのステップが絶対条件です。 - 転貸人は、又貸し相手の行為について、貸主へ全責任を負う。

又貸し相手が起こした火災や騒音トラブル、家賃滞納などの責任は、すべて転貸人であるあなたが負うことになります。この重い責任を自覚し、信頼できる相手を慎重に選ぶことが何よりも重要です。 - 又貸し以外にも「間貸し」や「業務委託」という選択肢がある。

転貸借のリスクや手続きが自身の状況に合わないと感じる場合は、時間単位で貸し出す「間貸し(レンタルスペース)」や、業務を任せる「業務委託」といった代替案も有効です。

結局のところ、店舗の又貸しを成功させるための最大の鍵は、法律のルールを守ることはもちろん、貸主や又貸し相手との間で良好な信頼関係を築き、維持し続けることに尽きます。正直なコミュニケーションと誠実な対応が、無用なトラブルを防ぎ、あなたの事業を守る最も確実な方法です。

この記事が、あなたの店舗の可能性を広げ、より良い経営判断を下すための一助となれば幸いです。