東京でビジネスを展開する上で、オフィスの選定は企業の成長を左右する極めて重要な経営判断です。最適なオフィスは、優秀な人材の確保、従業員の生産性向上、そしてブランドイメージの構築に直結します。しかし、広大な東京の数あるオフィスビルの中から、自社のニーズに合致した一室を見つけ出すのは容易ではありません。

本記事では、東京の賃貸オフィス市場の最新動向から、エリア別の詳細な賃料相場、オフィス探しの具体的なステップ、そして契約前に必ず確認すべきチェックポイントまで、網羅的に解説します。スタートアップの経営者から、事業拡大に伴う移転を検討している担当者まで、東京でオフィスを探すすべての方にとって必読の内容です。この記事を羅針盤として、自社にとって最高のオフィス探しを成功させましょう。

目次

東京の賃貸オフィス市場の現状と今後の動向

東京の賃貸オフィス市場は、社会経済の動向を敏感に反映する鏡のような存在です。特に近年は、働き方の多様化や企業の価値観の変化を受け、大きな変革期を迎えています。オフィス探しを始めるにあたり、まずは市場全体の大きな潮流を理解することが、的確な意思決定の第一歩となります。

最新の賃料相場と空室率のトレンド

現在の東京の賃貸オフィス市場を理解する上で最も重要な指標が「賃料相場」と「空室率」です。これらの指標は、需要と供給のバランスを如実に示しています。

コロナ禍を経て、リモートワークが一気に普及した当初は、オフィスの必要性そのものが問われ、都心部を中心に解約や縮小移転の動きが活発化しました。その結果、空室率は上昇し、賃料は下落傾向を見せました。しかし、経済活動が正常化に向かうにつれて、状況は変化しつつあります。多くの企業が、「コミュニケーションの活性化」や「企業文化の醸成」といった、オフィスならではの価値を再認識し、都心部へ回帰する動きや、より質の高いオフィス環境を求める動きが顕著になっています。

事業用不動産サービス大手の三鬼商事が発表した2024年4月時点の都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)のオフィスビル市況データによると、平均空室率は5.60%となり、前月比で0.13ポイント低下しました。これは、新築ビルへの移転などに伴う二次空室の発生はありつつも、既存ビルにおいて着実な成約が進んでいることを示しています。一方、平均賃料(坪単価)は19,858円で、前月比5円の下落となりましたが、下落幅は縮小しており、市場が底堅さを見せ始めていると解釈できます。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ)

このトレンドの背景には、市場の「二極化」があります。築年数が浅く、耐震性に優れ、環境性能も高い「ハイグレードビル」への需要は依然として根強く、賃料も高水準を維持しています。一方で、築年数が経過したビルや、駅から遠いなど利便性に劣るビルは、空室の長期化や賃料の下落圧力に直面しています。

つまり、企業は単にコストを削減するためにオフィスを縮小するのではなく、出社率や働き方のスタイルに合わせてオフィスの役割を再定義し、投資対効果の高い物件を厳選する傾向が強まっているのです。この二極化の傾向は、今後も続くと予想されます。

今後のオフィス需要の予測

今後のオフィス需要を考える上で、無視できないキーワードが「ハイブリッドワーク」と「ESG」です。

ハイブリッドワークの定着とオフィスの役割の変化

週に数日出社し、残りは在宅で勤務するといったハイブリッドワークは、多くの企業でスタンダードな働き方となりつつあります。この変化に伴い、オフィスに求められる役割も大きく変わりつつあります。かつてのように、全従業員が毎日決まったデスクで黙々と作業する「執務スペース」としての機能の重要性は相対的に低下しました。

その代わりに重要視されるようになったのが、チームメンバーが集い、アイデアを出し合い、協業を促進する「コラボレーションハブ」としての機能です。偶発的な出会いや雑談から新しいイノベーションが生まれる「セレンディピティ」を誘発するような、開放的なラウンジや多様なミーティングスペースを備えたオフィスが人気を集めています。また、企業のビジョンやカルチャーを体現し、従業員のエンゲージメントを高める「企業文化の醸成の場」としての役割も期待されています。

このようなニーズの変化は、オフィスビルの選定基準にも影響を与えます。単に一人当たりの面積を確保するだけでなく、どのような働き方を実現したいのか、そのためにどのような空間が必要なのか、という質的な視点がより重要になります。

ESGへの注目と高機能ビルの需要

ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みは、今や企業価値を測る上で不可欠な要素です。投資家や顧客、そして求職者からも、企業のESGへの姿勢は厳しく評価されます。この流れはオフィス選びにも直結しており、再生可能エネルギーの利用や高い省エネ性能を持つ環境配慮型ビル(グリーンビルディング)への需要が高まっています。

優れた環境性能を持つビルに入居することは、企業の環境負荷を低減させるだけでなく、光熱費などのランニングコスト削減にも繋がります。さらに、そのようなビルで働くことは従業員の満足度や健康増進にも寄与し、企業の社会的責任(CSR)を対外的にアピールする強力なメッセージとなります。

東京では、今後も大規模な再開発プロジェクトが目白押しであり、最新の技術と環境性能を備えた新しいオフィスビルが次々と供給される予定です。これらの新しいビルが市場の選択肢を広げる一方で、既存ビルとの機能差はさらに拡大し、前述の「二極化」を一層加速させる要因となるでしょう。

企業はこれらの市場動向を的確に捉え、自社の事業戦略や働き方のビジョンと照らし合わせながら、数年先を見据えたオフィス戦略を立てていく必要があります。

【エリア別】東京の賃貸オフィスビルの賃料相場(坪単価)

東京の賃貸オフィスは、エリアによってその特徴や賃料相場が大きく異なります。自社の業種、企業規模、ターゲットとする顧客層や人材、そしてブランドイメージに合ったエリアを選ぶことが、オフィス移転を成功させるための鍵となります。ここでは、主要なビジネスエリアを「都心3区」「都心5区」「その他の人気エリア」に分け、それぞれの賃料相場と特徴を詳しく見ていきましょう。

(※下記の賃料相場は、ビルのグレードや築年数、駅からの距離などによって変動するため、あくまで目安として参考にしてください。)

都心3区(千代田区・中央区・港区)の賃料相場

都心3区は、日本の政治・経済・商業の中心地であり、国内外の大企業や金融機関が本社を構える、まさに日本のビジネスの中枢です。ステータス性が非常に高く、交通網も高度に発達しているため、賃料は東京の中でも最高水準に位置します。

| エリア分類 | 代表的なエリア | 賃料相場(坪単価)の目安 |

|---|---|---|

| 都心3区 | 丸の内・大手町・有楽町 | 35,000円~50,000円 |

| 都心3区 | 銀座・日本橋・京橋 | 25,000円~40,000円 |

| 都心3区 | 新橋・虎ノ門・赤坂・六本木 | 24,000円~45,000円 |

丸の内・大手町・有楽町エリア

(坪単価目安:35,000円~50,000円)

東京駅に隣接するこのエリアは、日本を代表するビジネス一等地です。三菱地所が長年にわたり開発を手がけてきた「丸の内」には、メガバンクや大手商社、大手メーカーの本社が荘厳なビルを連ねています。圧倒的なステータス性と信頼性は、企業のブランドイメージを最大限に高める効果があります。

オフィスビルは大規模でグレードが高く、設備も最新鋭のものが揃っています。東京駅からは新幹線や各JR線、地下鉄が利用でき、国内のあらゆる場所へのアクセスが抜群です。ビジネスパーソン向けの商業施設やレストランも充実しており、利便性は申し分ありません。ただし、その分賃料は東京で最も高く、入居審査も厳しい傾向にあります。体力のある大企業や、企業の顔となる本社機能を置きたい場合に最適なエリアです。

銀座・日本橋・京橋エリア

(坪単価目安:25,000円~40,000円)

江戸時代から商業の中心として栄えた歴史を持つエリアです。三越や高島屋といった老舗百貨店が軒を連ねる「日本橋」や、世界的な高級ブランドの旗艦店が集まる「銀座」など、伝統と革新が共存する独特の雰囲気を持っています。

オフィスは、歴史ある重厚なビルから最新の再開発ビルまで多種多様です。伝統を重んじる老舗企業から、クリエイティブ系の企業、法律事務所や会計事務所などの士業まで、幅広い業種が集積しています。東京駅にも徒歩圏内でありながら、丸の内・大手町エリアと比較すると賃料はやや抑えめになります。品格と利便性を両立させたい企業に適しています。

新橋・虎ノ門・赤坂・六本木エリア

(坪単価目安:24,000円~45,000円)

このエリアは、それぞれ異なる個性を持つ地区が集まっています。「新橋」は官公庁に近く、昔ながらのビジネス街の雰囲気を残しています。「虎ノ門」は虎ノ門ヒルズをはじめとする大規模再開発が進行中で、国際的なビジネス拠点としての変貌を遂げています。

「赤坂」や「六本木」は、テレビ局や外資系企業、IT・WEB関連のベンチャー企業が多く集まる、洗練された国際色豊かなエリアです。特に六本木ヒルズや東京ミッドタウンは、オフィスだけでなく商業施設や住居、文化施設が一体となった複合都市として、エリアの価値を牽引しています。グローバルな事業展開を目指す企業や、クリエイティブな人材を惹きつけたい企業に人気が高いです。

都心5区(都心3区+新宿区・渋谷区)の賃料相場

都心3区に、多様なカルチャーを持つ新宿区と渋谷区を加えたのが都心5区です。これらのエリアは、交通のハブとしての機能や、新しいビジネス・文化を生み出す発信地としての役割を担っています。

| エリア分類 | 代表的なエリア | 賃料相場(坪単価)の目安 |

|---|---|---|

| 都心5区 | 新宿 | 20,000円~35,000円 |

| 都心5区 | 渋谷 | 22,000円~40,000円 |

新宿エリア

(坪単価目安:20,000円~35,000円)

世界一の乗降客数を誇る新宿駅を擁する、巨大なビジネス・商業エリアです。エリアは大きく二つに分かれます。西新宿エリアは、東京都庁をはじめとする超高層ビルが林立するオフィス街で、大手企業やIT企業が多く入居しています。一方、東口や南口は、百貨店や商業施設が密集する繁華街としての顔を持ちます。

多様な業種・規模の企業が集積しており、人材確保の面でも有利です。交通アクセスはJR・私鉄・地下鉄合わせて10以上の路線が乗り入れており、都内だけでなく首都圏広域からの通勤にも非常に便利です。大規模なハイグレードビルから、中小規模のリーズナブルなビルまで物件の選択肢が豊富なのも魅力です。

渋谷エリア

(坪単価目安:22,000円~40,000円)

「ビットバレー」とも呼ばれ、日本のIT・スタートアップ文化を牽引してきたエリアです。若者文化の発信地というイメージが強いですが、近年は駅周辺で100年に一度と言われる大規模な再開発が進行し、渋谷ヒカリエや渋谷ストリーム、渋谷スクランブルスクエアといった最新鋭のオフィスビルが次々と誕生しています。

クリエイティブで革新的な雰囲気を求める企業にとって、この上ないブランディング効果を発揮します。IT関連のカンファレンスやイベントも頻繁に開催され、業界の最新情報やネットワークを得やすい環境です。優秀な若手エンジニアやクリエイターを惹きつけたい企業にとって、渋谷は依然として絶大な人気を誇ります。

その他の人気エリアの賃料相場

都心5区以外にも、独自の魅力と利便性を持つエリアが数多く存在します。コストを抑えつつも、高い利便性を確保したい企業にとって有力な選択肢となります。

| エリア分類 | 代表的なエリア | 賃料相場(坪単価)の目安 |

|---|---|---|

| その他 | 品川・田町 | 18,000円~30,000円 |

| その他 | 池袋 | 16,000円~28,000円 |

| その他 | 東京駅周辺 | (各エリア参照) |

品川・田町エリア

(坪単価目安:18,000円~30,000円)

東海道新幹線の停車駅である品川駅と、羽田空港へのアクセスの良さが最大の魅力です。国内外への出張が多い企業や、地方に拠点を持つ企業の東京本社・支社として絶好のロケーションです。駅周辺は計画的に開発されたオフィス街が広がり、大手メーカーやグローバル企業などが集積しています。

都心3区に比べると賃料は比較的リーズナブルでありながら、ビルのグレードは高く、整然としたビジネス環境が整っています。2027年開業予定のリニア中央新幹線の始発駅でもあり、将来性も非常に高いエリアです。

池袋エリア

(坪単価目安:16,000円~28,000円)

新宿、渋谷と並ぶ3大副都心の一つであり、JR・私鉄・地下鉄合わせて8路線が乗り入れる巨大ターミナル駅です。駅周辺にはサンシャインシティをはじめとするオフィスビルや商業施設が密集しています。

最大のメリットは、都心5区の他のエリアと比較して賃料が割安である点です。コストを抑えながらも、交通の利便性や都市機能の高さを享受したい企業にとって魅力的な選択肢となります。近年は再開発によって文化・芸術の拠点としての魅力も高まっており、アニメやゲーム関連の企業が集積しているのも特徴です。

東京駅周辺エリア

東京駅周辺エリアは、これまで紹介した「丸の内・大手町」「日本橋・京橋」といったエリアと重なりますが、特に「八重洲」エリアも注目です。八重洲は現在、東京ミッドタウン八重洲などの大規模再開発が進んでおり、国際空港や地方都市を結ぶ高速バスターミナルも整備されています。これにより、陸・空の交通結節点としての機能がさらに強化され、新たなビジネスハブとして期待されています。新幹線や高速バスを利用する機会が多い企業にとっては、丸の内側と同様に非常に利便性の高い選択肢と言えるでしょう。

オフィス探しを始める前に知っておくべき基礎知識

本格的に物件探しを始める前に、賃貸オフィスに関する基本的な知識を身につけておくことは、後々のトラブルを避け、スムーズな意思決定を行うために不可欠です。オフィスの種類、契約形態、そして初期費用という3つの重要なポイントについて、しっかりと理解を深めていきましょう。

賃貸オフィスの種類とそれぞれの特徴

「オフィスを借りる」と一言で言っても、その形態は様々です。企業の成長ステージや働き方、予算に応じて最適な選択肢は異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自社に最も合ったスタイルを見つけましょう。

| オフィスの種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 一般的な賃貸オフィス | 空の区画を借り、内装を自社で施す | レイアウトの自由度が高い、自社の世界観を表現できる、長期契約で安定 | 初期費用が高額、入居までに時間がかかる、原状回復義務がある |

| サービスオフィス | 家具や通信環境、受付サービス等が完備 | すぐに業務を開始できる、初期費用が安い、一等地の住所が利用可能 | 月額費用が割高、レイアウトの自由度が低い、拡張性が限られる |

| レンタルオフィス・コワーキングスペース | 個室や共有スペースを時間・月単位で利用 | 少人数・短期利用に最適、低コスト、コミュニティ形成の機会 | プライバシーの確保が難しい、ブランディングには不向きな場合も |

| 居抜きオフィス | 前テナントの内装や設備をそのまま引き継ぐ | 内装工事費を大幅に削減できる、短期間で入居可能 | レイアウトの自由度が低い、設備の老朽化リスク、デザインが自社に合わない可能性 |

一般的な賃貸オフィス

最もオーソドックスな形態です。ビルの一区画(フロア)を借り、内装はゼロから自社で構築します。

最大のメリットは、レイアウトの自由度の高さです。企業のカルチャーやブランディングを反映した独自のオフィス空間を創造できます。会議室の数や配置、執務スペースのレイアウト、リフレッシュエリアのデザインなど、すべてを自社の働き方に合わせて最適化できます。長期契約を結ぶことが一般的で、安定した事業基盤を築きたい企業に向いています。

一方、デメリットとしては、敷金(保証金)や内装工事費などの初期費用が高額になる点が挙げられます。また、設計から工事まで入居までに数ヶ月単位の時間がかかること、そして退去時には「原状回復義務」があり、借りた時の状態に戻すための費用が発生することも考慮しなければなりません。

サービスオフィス

家具(デスク、椅子)、什器、インターネット回線、複合機といったビジネスに必要な設備やインフラがあらかじめ完備されているオフィスです。多くの場合、受付スタッフが常駐し、来客対応や郵便物の受け取りといったサービスも提供されます。

メリットは、PCさえ持ち込めばすぐに業務を開始できる手軽さと、初期費用を大幅に抑えられる点です。事業の立ち上げ期にあるスタートアップや、東京進出の拠点を探している地方企業、期間限定のプロジェクトチームなどに最適です。都心の一等地の住所を利用できることも、企業の信用力向上に繋がります。

デメリットは、一般的な賃貸オフィスに比べて月々の利用料(賃料)が割高であること、そして提供された家具やレイアウトを基本的にそのまま使うため、カスタマイズの自由度が低い点です。

レンタルオフィス・コワーキングスペース

サービスオフィスと似ていますが、より小規模・短期間の利用を想定した形態です。1名~数名用の個室を借りる「レンタルオフィス」と、オープンな大空間のデスクを他の利用者と共有する「コワーキングスペース」があります。

最大のメリットは、圧倒的なコストの低さと契約の柔軟性です。月単位での契約が可能で、保証金も不要な場合が多く、フリーランスや創業直後の起業家にとって非常に利用しやすい選択肢です。また、多様な業種の人々が集まるため、新たなビジネスチャンスや人脈が生まれるコミュニティ機能も魅力の一つです。

一方、共有スペースが多いため、プライバシーやセキュリティの確保が課題となる場合があります。機密情報を扱う業種や、静かな執務環境を求める場合には注意が必要です。

居抜きオフィス

前のテナントが使用していた内装や設備、什器などをそのまま引き継いで入居する形態の物件です。

最大のメリットは、内装工事にかかる費用と時間を大幅に削減できる点です。特にデザイン性の高い内装が残っている場合、非常に低コストで魅力的なオフィスを手に入れることができます。スピーディーな移転を実現したい企業にとっては、有力な選択肢となります。

ただし、既存のレイアウトやデザインが自社の働き方やブランドイメージに合わない可能性があるというデメリットも存在します。また、引き継いだ設備の性能が低かったり、故障していたりするリスクも考慮する必要があります。使える部分は活用しつつ、一部を改装するといった柔軟な対応が求められます。

契約形態の違いを理解する

賃貸オフィスの契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いは、契約期間や更新の可否に大きく関わるため、必ず理解しておく必要があります。

普通借家契約

借主の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間は2年間で設定されることが多く、期間満了後も借主が希望すれば、原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、立ち退き料の提供などを含めた「正当事由」が必要となり、そのハードルは非常に高くなっています。

長期間にわたって安定的に事業を継続したい企業にとっては、安心して事業基盤を築けるという大きなメリットがあります。日本のオフィス賃貸借契約では、こちらが主流です。

定期借家契約

契約期間の満了によって、更新されることなく確定的に契約が終了する形態です。契約を継続したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要がありますが、貸主側に再契約に応じる義務はありません。

貸主にとっては、将来的な建て替え計画や、より条件の良いテナントに入れ替えるといった計画が立てやすいメリットがあります。借主にとっては、契約の安定性に欠けるというデメリットがありますが、一方で期間限定のプロジェクトや、数年後の移転・拡張が確定している場合など、柔軟なオフィス戦略を取りたい企業には適しています。また、普通借家契約の物件に比べて、賃料がやや低めに設定されているケースもあります。

賃料以外にかかる初期費用の内訳と目安

オフィス移転には、月々の賃料以外にも多額の初期費用が発生します。予算計画を立てる上で、これらの費用を漏れなく把握しておくことが極めて重要です。

保証金(敷金)

居住用の賃貸でいう「敷金」に相当するもので、賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金です。賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場とされ、オフィス移転における初期費用の中で最も大きな割合を占めます。退去時に原状回復費などを差し引いた残額が返還されますが、契約内容によっては一定割合が「償却」として返還されないケースもあるため、契約書をよく確認する必要があります。

礼金

貸主に対して支払う謝礼金です。返還されることはありません。賃料の0ヶ月~2ヶ月分が相場ですが、最近では礼金なしの物件も増えています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。法律(宅地建物取引業法)により、賃料の1ヶ月分+消費税が上限と定められています。

前家賃

契約時に支払う、入居する月とその翌月分の賃料および共益費です。月の途中で入居する場合は、日割り計算されます。

火災保険料

万一の火災や水漏れなどに備えるための保険です。ほとんどの物件で加入が義務付けられています。契約期間や補償内容によって異なりますが、数万円程度が目安です。

内装工事費

一般的な賃貸オフィスやスケルトン物件の場合に必要となる費用です。オフィスのデザインやレイアウト、導入する設備のグレードによって大きく変動しますが、坪単価10万円~30万円程度が一つの目安とされています。50坪のオフィスであれば、500万円~1500万円もの費用がかかる可能性があり、事前の見積もりが不可欠です。

これらを合計すると、一般的な賃貸オフィスの場合、初期費用は月額賃料の10ヶ月分以上になることも珍しくありません。資金計画は余裕を持って立てることが肝心です。

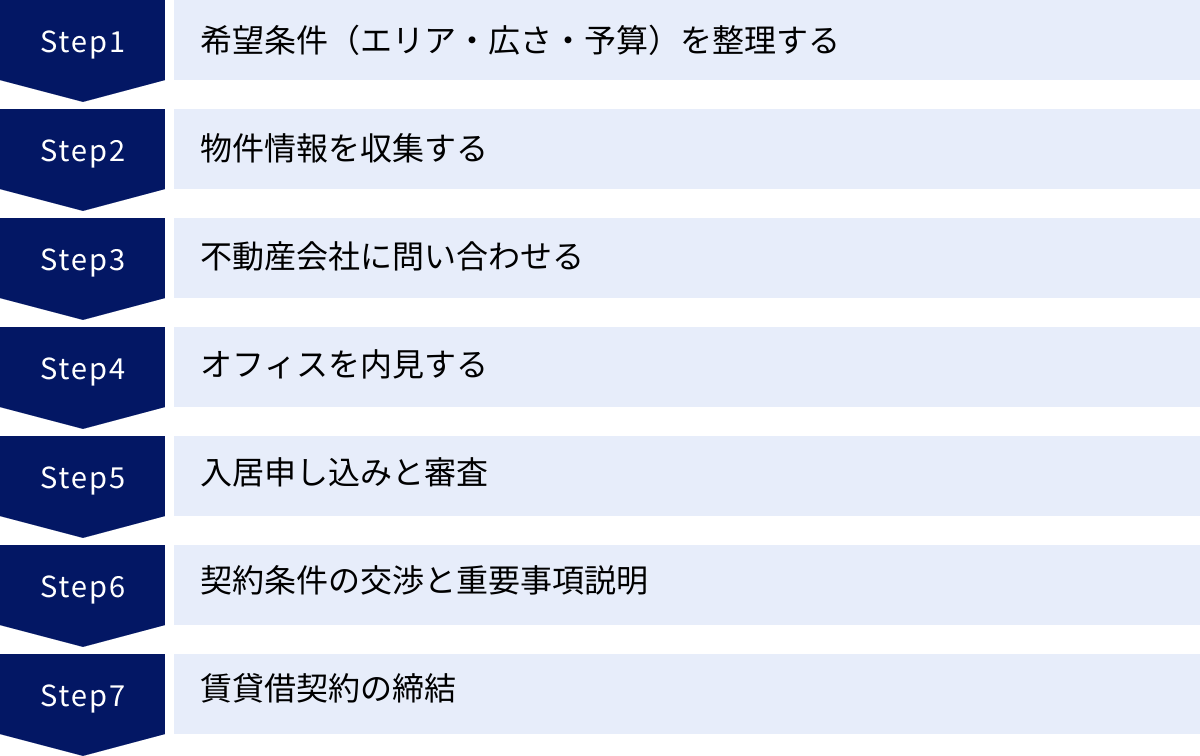

失敗しない賃貸オフィス探しの7ステップ

理想のオフィスを見つけるためには、場当たり的に行動するのではなく、計画的かつ戦略的にプロセスを進めることが重要です。ここでは、オフィス探しを始めてから契約締結に至るまでの流れを、7つの具体的なステップに分けて解説します。この手順に沿って進めることで、抜け漏れを防ぎ、効率的に意思決定を行うことができます。

① 希望条件(エリア・広さ・予算)を整理する

すべての土台となるのが、この最初のステップです。ここで条件が曖昧なままだと、その後の物件探しが迷走してしまいます。

まず最も重要なのは、「なぜオフィスを移転するのか」という目的を明確にすることです。人員増加による拡張移転なのか、コスト削減のためか、ブランディング向上か、あるいは働き方改革の実現か。この目的によって、優先すべき条件が自ずと決まってきます。

- エリア: 前章で解説した各エリアの特徴を踏まえ、自社の事業内容、主要な取引先、従業員の通勤利便性、採用ターゲットなどを考慮して候補エリアを絞り込みます。複数の候補を挙げておくと良いでしょう。

- 広さ(面積): 現在の従業員数と、中期的な事業計画に基づいた将来の人員計画から必要な面積を算出します。一般的に一人当たり2~4坪が目安とされますが、会議室やリフレッシュスペースをどれだけ設けるかによって変動します。

- 予算: 月額賃料だけでなく、前述の初期費用(保証金、内装工事費など)や、移転後のランニングコスト(光熱費、通信費など)も含めたトータルの予算を策定します。予算には上限を設けつつ、ある程度の幅を持たせておくと、交渉の余地が生まれます。

これらの希望条件は、必ず複数人で議論し、経営層から現場の従業員まで、関係者の合意を形成しておくことが後の手戻りを防ぐ上で重要です。

② 物件情報を収集する

希望条件が固まったら、具体的な物件情報の収集を開始します。主な情報源は以下の通りです。

- オフィス専門の仲介サイト: 本記事の後半でも紹介するような、事業用不動産に特化したウェブサイトは情報が豊富で検索性も高いです。

- 不動産会社のウェブサイト: 各エリアに強い不動産会社や、大手不動産サービス会社のサイトも有力な情報源です。

- 非公開物件: 優良物件の中には、ウェブサイトに掲載されずに水面下で取引される「非公開物件」も多数存在します。これらは、信頼できる不動産会社を通じて紹介してもらう必要があります。

この段階では、選択肢を狭めすぎず、少しでも気になる物件があればリストアップしていくことがポイントです。

③ 不動産会社に問い合わせる

リストアップした物件や、希望条件に合う物件の紹介を求めて、オフィス専門の不動産会社に問い合わせます。良いパートナーとなる不動産会社を選ぶことは、オフィス探しを成功させる上で極めて重要です。

良い不動産会社の選び方:

- オフィス仲介の実績が豊富か: 特に自社が希望するエリアや規模の物件に強いかを確認しましょう。

- 担当者の対応が迅速かつ丁寧か: 専門知識を持ち、こちらの要望を的確に汲み取ってくれる担当者を見つけることが大切です。

- メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか: 物件の良い点ばかりを強調するのではなく、懸念点や注意点についても正直に伝えてくれる会社は信頼できます。

問い合わせの際は、ステップ①で整理した希望条件をできるだけ具体的に伝えましょう。これにより、不動産会社はより精度の高い物件提案が可能になります。

④ オフィスを内見する

提案された物件の中から候補を数件に絞り込み、実際に現地を訪問して内見します。写真はあくまで参考情報であり、実際の空間の雰囲気や周辺環境は、自分の目で確かめなければ分かりません。

内見は、一人ではなく、経営者、総務担当者、現場の責任者など、複数人の異なる視点を持つメンバーで参加するのが理想的です。後述する「オフィス選びで後悔しないためのチェックポイント」を参考に、事前にチェックリストを作成しておくと、確認漏れを防げます。

平日昼間のオフィスの雰囲気、エレベーターの混雑具合、周辺のランチ環境、最寄り駅からの実際の道のり(坂道や信号の多さなど)まで、入念に確認しましょう。

⑤ 入居申し込みと審査

内見の結果、入居したい物件が決まったら、不動産会社を通じて「入居申込書」をビルオーナー(貸主)に提出します。これをもって、物件を仮押さえし、入居審査が開始されます。

審査では、企業の信用力や支払い能力が見られます。一般的に、以下の書類の提出を求められます。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やウェブサイトのURLなど、事業内容が分かる資料

- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)

- 代表者の連帯保証人としての身分証明書

特に設立間もないスタートアップの場合は、事業計画書や代表者の経歴書などを追加で提出し、将来性をアピールすることが審査通過の鍵となる場合があります。

⑥ 契約条件の交渉と重要事項説明

入居審査に通過すると、具体的な契約条件の交渉に移ります。賃料や共益費そのものの値下げは難しい場合が多いですが、以下の項目は交渉の余地がある場合があります。

- フリーレント: 入居後の一定期間、賃料が無料になる制度。1~6ヶ月程度が一般的で、移転期間中の二重家賃の負担を軽減できます。

- 契約開始日: 内装工事の期間を考慮し、実際の業務開始日に合わせて調整を依頼します。

- 原状回復の範囲: 退去時の原状回復工事の範囲を、契約前に明確にしておくことが重要です。特約の内容などを細かく確認し、借主にとって不利すぎる条件でないかを確認します。

条件交渉がまとまったら、契約締結の前に、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは法律で義務付けられており、物件や契約に関する重要な内容を書面(重要事項説明書)に基づいて説明するものです。専門用語が多く難しい内容ですが、疑問点があればその場で必ず質問し、完全に納得するまで説明を求めましょう。

⑦ 賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に同意したら、いよいよ「賃貸借契約書」に署名・捺印し、契約を締結します。契約書は非常に重要な書類ですので、内容を隅々まで確認し、不明な点がない状態で調印するようにしてください。場合によっては、弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼することも有効です。

契約締結後、保証金や前家賃などの初期費用を期日までに支払い、鍵の引き渡しを受ければ、晴れてオフィス移転のプロセスは完了となります。

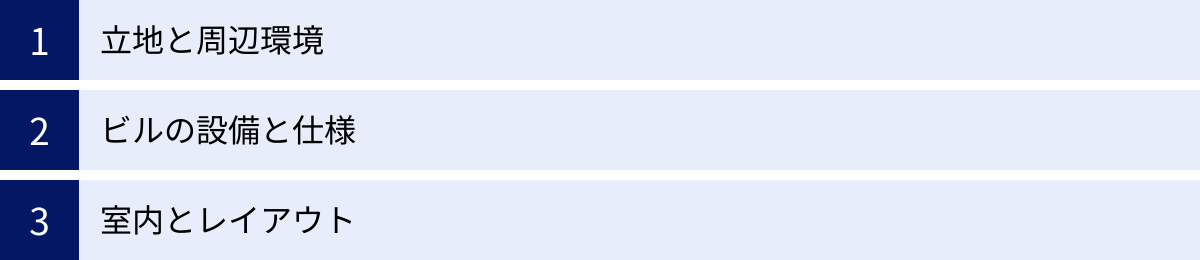

オフィス選びで後悔しないためのチェックポイント

オフィスは一度契約すると、数年間は利用し続ける場所です。入居後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、契約前の最終確認として、細部にわたるチェックが不可欠です。ここでは、特に見落としがちでありながら、従業員の満足度や業務効率に大きく影響するポイントを「立地」「ビル設備」「室内」の3つの観点から解説します。

立地と周辺環境

物件そのものだけでなく、その物件がどのような環境に位置しているかを確認することは、日々の快適性や利便性を大きく左右します。

最寄り駅からのアクセス

物件概要に記載されている「徒歩〇分」という表示は、最短距離で計算されていることが多く、実際の通勤・移動時間とは異なる場合があります。

- 実際の体感時間: 信号待ちや坂道、人混みなどを考慮した上で、実際に駅から歩いてみましょう。特に夏場の暑い日や雨の日を想定することが重要です。

- 複数路線の利用: 利用できる路線が多ければ多いほど、交通障害時のリスクヘッジになり、多様な居住地の従業員が通勤しやすくなります。

- 駅の出口からの距離: 同じ駅でも、利用する出口によって利便性は大きく変わります。オフィスに最も近い出口はどこか、その出口にエレベーターやエスカレーターは設置されているかなども確認しましょう。

周辺の商業施設や飲食店

従業員満足度に直結するのが、ランチ環境です。

- 飲食店のバリエーションと価格帯: 手頃な価格の定食屋、カフェ、弁当屋から、接待に使えるレストランまで、選択肢が豊富にあるかを確認しましょう。毎日外食する従業員にとって、これは非常に重要なポイントです。

- 利便施設: 銀行のATM、郵便局、コンビニ、ドラッグストアなどが近くにあると、業務の合間に用事を済ませることができ、非常に便利です。

エリアの治安

従業員が安心して通勤できる環境かどうかも重要です。

- 昼と夜の雰囲気: 日中のビジネス街の顔と、夜間の雰囲気は全く異なる場合があります。特に女性従業員が夜遅くまで残業することも想定し、オフィス周辺や駅までの道のりの街灯の明るさや人通りを確認しておきましょう。

- 周辺施設: 近隣にどのような建物や店舗があるかを確認し、風紀上問題がないかなども見ておくと安心です。

ビルの設備と仕様

ビルのグレードや快適性を決定づける共用部の設備は、入居後に変更することができません。内見時に徹底的にチェックしましょう。

エレベーターの数と混雑具合

高層階のオフィスビルでは、エレベーターがボトルネックになることがあります。

- 輸送能力: ビルの総収容人数に対して、エレベーターの基数が十分かを確認します。

- 朝のラッシュ時の状況: 可能であれば、朝8時半~9時頃の出勤ラッシュ時に訪れて、エレベーターホールの混雑具合を実際に見てみるのが理想です。毎朝エレベーター待ちでストレスを感じるようでは、生産性にも影響します。

空調設備(個別かセントラルか)

オフィスの快適性を左右する重要な設備です。

- セントラル空調: ビル全体で一括管理される方式。管理の手間はかかりませんが、稼働時間が平日の日中などに限定されることが多く、時間外や休日の利用に追加料金がかかる、または利用できない場合があります。残業や休日出勤が多い業種には不向きかもしれません。

- 個別空調: 各テナント(またはフロア内のゾーンごと)で自由に温度設定やオンオフができる方式。働き方のスタイルに合わせて柔軟に利用できるメリットがありますが、光熱費はテナント負担となり、メンテナンスも自社で行う必要がある場合があります。

トイレの仕様(男女別・清潔さ)

トイレは、従業員の満足度に直接影響するデリケートな問題です。

- 男女別の確保: 男女別のトイレは、現代のオフィスでは必須の条件と言えるでしょう。

- 個室の数: 従業員数に対して十分な数の個室があるかを確認します。

- 清潔さと設備: 清掃が隅々まで行き届いているか、ウォシュレットは完備されているか、パウダールームのようなスペースはあるかなど、女性従業員の視点も取り入れてチェックすることが重要です。

セキュリティ体制

企業の機密情報や資産を守るために、セキュリティレベルの確認は欠かせません。

- 入退館システム: ICカードによる入退館管理システムが導入されているか。夜間や休日の入退館はどのように管理されているか。

- 警備体制: 24時間有人警備か、機械警備か。防犯カメラの設置状況なども確認します。

耐震基準

日本でビジネスを行う以上、地震への備えは必須です。

- 新耐震基準: 1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」を満たしており、震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことが求められています。これは最低限クリアすべき基準です。

- 制震・免震構造: さらに安全性を高める構造として、揺れを吸収する「制震構造」や、揺れを建物に伝わりにくくする「免震構造」があります。ハイグレードビルではこれらの構造が採用されていることが多く、BCP(事業継続計画)の観点からも非常に重要です。

インターネット環境

現代のビジネスに不可欠なインフラです。

- 光回線の引き込み: どの通信キャリアの回線がMDF(主配線盤)まで引き込まれているか。複数キャリアに対応していれば、選択の自由度が高まります。

- モバイル電波状況: 室内で各キャリアのスマートフォンの電波が問題なく入るかを確認しましょう。特に窓のない部屋や地下では電波が届きにくい場合があります。

室内とレイアウト

最後に、実際に業務を行う専有部内のチェックです。

レイアウトの自由度

効率的で快適なオフィス空間を実現できるかを見極めます。

- 部屋の形状: 柱が室内に張り出している「アウトフレーム」か、壁際に柱がある「インフレーム」か。できるだけ柱が少なく、正方形や長方形に近い「整形な空間」であるほど、デッドスペースが生まれにくく、レイアウトの効率が上がります。

- 窓の大きさ・方角: 窓が大きく、採光が良い部屋は開放感があり、従業員の心理的な快適性も高まります。

必要な電源容量

PC、サーバー、複合機など、オフィスでは多くのOA機器を使用します。

- 電気容量: 想定される消費電力に対して、ビルの電源容量が十分かを確認します。不足する場合、増設工事が可能か、その費用は誰が負担するのかを事前に確認しておく必要があります。

- コンセントの位置と数: レイアウトを考慮した上で、必要な場所に十分な数のコンセントがあるかを確認します。

天井の高さと開放感

天井の高さは、空間の印象を大きく左右します。

- 天井高: 一般的に天井高が2,600mm(2.6m)以上あると、開放感を感じやすいとされています。OAフロア(床下に配線スペースを設けた二重床)が設置されている場合は、その高さを差し引いた「有効天井高」を確認することが重要です。

これらのチェックポイントを一つひとつ丹念に確認することで、契約後のミスマッチを防ぎ、長期的に満足できるオフィス選びを実現できます。

東京の賃貸オフィス探しにおすすめの仲介・検索サイト5選

効率的に物件情報を収集し、信頼できるパートナーを見つけるためには、優れた仲介・検索サイトの活用が欠かせません。ここでは、それぞれに特徴のある代表的な5つのサイトを紹介します。自社の規模やニーズに合わせて使い分けることで、オフィス探しの精度とスピードを向上させることができます。

(※掲載されている情報は、各公式サイトを参照して要約したものです。最新の情報や詳細については、各サイトにて直接ご確認ください。)

| サイト名 | 特徴 | 主なターゲット | 参照元 |

|---|---|---|---|

| CBRE | 世界最大級の事業用不動産サービス。データに基づくコンサルティング力。 | 大企業、外資系企業、大規模オフィス | CBRE公式サイト |

| officee | 仲介手数料無料の物件を多数掲載。豊富な写真と高い検索性。 | スタートアップから中堅・大企業まで幅広く対応 | officee公式サイト |

| ビルディンググループ | 東京23区のオフィス仲介に特化。地域密着型の情報力。 | 中小企業、小~中規模オフィス | ビルディンググループ公式サイト |

| at home 賃貸オフィス | 全国規模の圧倒的な物件掲載数。地方や小規模物件も探しやすい。 | 全ての規模の企業 | アットホーム株式会社公式サイト |

| SUUMO for OFFICE | 高い知名度と使いやすいUI。豊富な物件情報。 | 全ての規模の企業 | 株式会社リクルート SUUMO公式サイト |

① CBRE(シービーアールイー)

CBREは、世界100カ国以上に拠点を展開する、世界最大級の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社です。単なる物件仲介にとどまらず、豊富な市場データと深い知見に基づいた、戦略的なコンサルティングを提供できるのが最大の強みです。

特に、大規模な本社移転プロジェクトや、グローバル基準のオフィス戦略を求める大企業、外資系企業からの信頼は絶大です。市場動向レポートや各種リサーチデータも定期的に公開しており、これらはオフィス戦略を立案する上で非常に価値のある情報源となります。専門性の高いプロフェッショナル集団に、トータルなサポートを依頼したい場合に最適なパートナーと言えるでしょう。(参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト)

② officee(オフィシー)

「officee(オフィシー)」は、47株式会社が運営する賃貸オフィス検索サイトです。「仲介手数料無料」の物件を数多く取り扱っている点が、利用者にとって大きな魅力となっています。

ウェブサイトは、豊富な高画質写真や360°パノラマビューなど、オンライン上で物件のイメージを掴みやすい工夫が凝らされており、非常に使いやすいと評判です。スタートアップから大企業まで幅広い規模の物件をカバーしており、特にIT・WEB系の企業に強い支持を得ています。専任のコンサルタントが、物件探しから内見、契約まで一気通貫でサポートしてくれるため、初めてオフィス移転を行う企業でも安心して相談できます。(参照:47株式会社 officee公式サイト)

③ ビルディンググループ

ビルディンググループは、東京23区のオフィス・店舗の賃貸仲介に特化した不動産会社です。特に、都心部の中小規模オフィスビルに関して、長年培ってきた地域密着型の情報力に定評があります。

ウェブサイトに掲載されている物件以外にも、独自のネットワークを活かした非公開物件を多数保有しているのが強みです。経験豊富なエージェントが、企業の細かなニーズをヒアリングし、最適な物件を粘り強く探し出してくれます。地域に根差したきめ細やかなサポートを求める企業や、特定のエリアで物件を探している場合に頼りになる存在です。(参照:株式会社ビルディンググループ 公式サイト)

④ at home(アットホーム) 賃貸オフィス

「at home(アットホーム)」は、全国の不動産会社が加盟する、日本最大級の不動産情報ネットワークです。その事業用物件に特化したサイトが「at home 賃貸オフィス」です。

最大の強みは、全国を網羅する圧倒的な物件掲載数です。都心の大規模ビルから、郊外の小規模な事務所、店舗物件まで、あらゆる種類・規模の物件情報が集まっています。他のサイトでは見つからないような掘り出し物の物件に出会える可能性もあります。エリアや沿線を問わず、幅広く情報を集めたい初期段階での利用に特に適しています。(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

⑤ SUUMO(スーモ) for OFFICE

「SUUMO(スーモ)」は、株式会社リクルートが運営する、日本で最も知名度の高い不動産情報サイトの一つです。その賃貸オフィス・店舗専門のセクションが「SUUMO for OFFICE」です。

住まい探しで培った使いやすいユーザーインターフェース(UI)が特徴で、誰でも直感的に物件を検索できます。掲載物件数も豊富で、幅広いニーズに対応しています。高い知名度と信頼性から多くの物件情報が集まるため、オフィス探しの際には必ずチェックしておきたいサイトの一つです。(参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト)

これらのサイトを複数活用し、それぞれの強みを理解した上で情報収集を行うことが、理想のオフィスへの近道となります。

東京の賃貸オフィスに関するよくある質問

最後に、オフィス探しを進める中で多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。基本的ながらも重要なポイントを押さえて、不安を解消しておきましょう。

オフィスの面積はどのくらい必要?一人当たりの目安は?

これは最も多く寄せられる質問の一つですが、企業の働き方や業種によって必要な面積は大きく異なります。一つの目安として、一般的には従業員一人当たり2~4坪(約6.6㎡~13.2㎡)と言われています。

この面積には、個人の執務スペースだけでなく、会議室、役員室、受付、休憩スペース、サーバー室、倉庫といった共用スペースも含まれます。より具体的な考え方としては、以下のように内訳を積み上げて計算する方法があります。

- 執務スペース: 一人当たり1.5坪~2.0坪

- 会議室・応接室: 参加人数 × 0.5坪

- その他スペース(受付、リフレッシュエリア、通路など): 全体面積の20%~30%

例えば、従業員20名の企業で、10名用の会議室を1つ設ける場合、

- 執務スペース: 20名 × 1.5坪 = 30坪

- 会議室: 10名 × 0.5坪 = 5坪

- 合計: 35坪

- その他スペース: 35坪 × 30% = 10.5坪

- 必要な総面積: 35坪 + 10.5坪 = 約45.5坪

という計算になります。

ただし、近年はリモートワークの普及により、全員分の固定席を設けない「フリーアドレス」を導入する企業も増えています。その場合は、実際の出社率(例:60%)を考慮して執務スペースを算出することで、よりコンパクトで効率的なオフィス設計が可能です。自社の働き方のビジョンを明確にした上で、必要な面積を検討することが重要です。

「居抜き」と「スケルトン」の違いは?

これらは、物件の引き渡し時の状態を表す言葉で、内装工事の費用と計画に大きく関わります。

- 居抜き: 前のテナントが使用していた内装(床、壁、天井)、設備(空調、照明)、什器(デスク、椅子、棚など)がそのまま残された状態で引き渡される物件です。メリットは、内装工事費を大幅に削減でき、短期間で入居できる点です。デメリットは、レイアウトの自由度が低く、設備が老朽化しているリスクがある点です。

- スケルトン: 建物の構造躯体(コンクリートの床・壁・天井)がむき出しの状態で引き渡される物件です。床・壁・天井の内装から電気配線、空調設備まで、すべてをゼロから自由に設計・施工できるのが最大のメリットです。クリエイティブなオフィス空間を創りたい場合に適しています。しかし、その分、工事費用は高額になり、工事期間も長くなります。

ちなみに、一般的な賃貸オフィスでは、床(タイルカーペット)、壁(クロス)、天井が仕上がっており、照明や空調が設置された「事務所仕様」の状態で引き渡されることが最も多いです。この場合でも、会議室の間仕切り設置などの内装工事は必要になります。

契約期間はどのくらいが一般的?

契約形態によって異なります。

- 普通借家契約: 最も一般的なのは2年間です。契約期間が満了すると、特に申し出がなければ自動的に更新される場合が多いです。企業側からの中途解約は可能ですが、通常、3ヶ月~6ヶ月前の解約予告と、違約金(残存期間の賃料相当額など)が必要になる場合があります。

- 定期借家契約: 契約期間は物件や貸主の方針によって様々で、1年程度の短期間から、5年、10年といった長期間まで設定されます。期間満了で契約は終了し、更新という概念はありません。継続を希望する場合は、双方合意の上での「再契約」となります。

自社の事業計画の安定性や、将来の移転計画の有無によって、どちらの契約形態が適しているかを判断する必要があります。

フリーレントとは何?交渉はできる?

フリーレントとは、入居後の一定期間(例:1ヶ月~6ヶ月)、賃料の支払いが免除される契約特典のことです。

借主側のメリットは絶大です。

- 二重家賃の負担軽減: 現在のオフィスの解約予告期間と、新しいオフィスの契約開始が重なる期間の家賃負担をなくすことができます。

- 内装工事期間中のコスト削減: 内装工事を行っている間は業務ができないため、その期間の賃料が発生しないのは大きな助けになります。

- 初期費用の実質的な軽減: 浮いた数ヶ月分の賃料を、引越し費用や内装工事費に充当できます。

フリーレントは交渉可能な項目の一つです。特に、空室期間が長くなっている物件や、景気の影響で借り手がつきにくい市況の際には、交渉に応じてくれる可能性が高まります。長期契約を結ぶことを条件に交渉するのも有効な手段です。

ただし、フリーレント付きの契約には、「短期間での解約に対する違約金」が設定されていることがほとんどです。例えば、「契約開始から2年以内に解約した場合は、フリーレント期間中の賃料を違約金として支払う」といった特約が付いていることが多いので、契約内容は十分に確認しましょう。