企業の成長戦略において、オフィスの選定は極めて重要な位置を占めます。単なる「働く場所」というだけでなく、企業文化の醸成、従業員の生産性向上、優秀な人材の獲得、そして企業ブランディングに至るまで、その影響は多岐にわたります。その中心的な存在が「オフィスビル」です。

しかし、「オフィスビル」と一言でいっても、商業ビルや雑居ビルとは何が違うのでしょうか。また、その規模やグレード、設備によって多種多様な種類が存在し、自社にとって最適なビルをどのように選べばよいのか、悩む方も少なくないでしょう。

この記事では、オフィスビルの基本的な定義から、他のビルとの明確な違い、詳細な種類分け、そして自社のニーズに合致した最適な一棟を見つけ出すための具体的な選び方まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。オフィス移転を検討している経営者や総務担当者の方はもちろん、不動産業界に関心のある方にとっても、有益な情報を提供します。

目次

オフィスビルとは

オフィスビルについて理解を深めることは、適切なオフィス戦略を立てる第一歩です。ここでは、その基本的な定義と、企業活動における役割について掘り下げていきます。

主に企業が事務所として使用するための建物

オフィスビルとは、その名の通り、主として企業が事業活動を行うための事務所(オフィス)スペースを提供することを目的として建設・運営される建物を指します。法的には「事務所」として分類され、人々がデスクワークを中心とした知的生産活動に従事するための環境が整えられています。

具体的には、企業の経営陣が意思決定を下す場、各部門がそれぞれの業務を遂行する執務スペース、会議や商談を行うミーティングルーム、そして従業員が休憩や交流を図るリフレッシュ空間などが集約された、まさにビジネスの中核拠点としての機能を持ちます。

オフィスビルが単なる「部屋の集合体」と異なるのは、ビジネスを円滑に進めるための様々な機能がビル全体で統合されている点にあります。例えば、高速で安定した通信インフラ、快適な室温を保つ空調システム、厳重なセキュリティ体制、そして来訪者に良い印象を与える格調高いエントランスや共用部などが挙げられます。これらの要素が組み合わさることで、入居する企業は本業に集中し、その生産性を最大限に高めることが可能になります。

企業がオフィスビルを借りる背景には、物理的なスペース確保以上の理由が存在します。

第一に、「社会的信用の獲得」です。特に、知名度の高いビジネス街に立地するグレードの高いオフィスビルに本社を構えることは、取引先や顧客、金融機関からの信用を高める効果があります。しっかりとしたオフィスを構えているという事実は、安定した経営基盤を持つ企業であることの間接的な証明となるのです。

第二に、「人材の確保と定着」です。通勤アクセスが良く、快適で機能的なオフィス環境は、従業員満足度を向上させます。また、就職・転職活動中の求職者にとっても、魅力的なオフィスは企業選びの重要な要素の一つです。特に近年は、ウェルビーイング(心身の健康)を重視する傾向が強く、オフィス環境が人材戦略に与える影響はますます大きくなっています。

第三に、「セキュリティとコンプライアンスの確保」です。企業が扱う機密情報や個人情報を守るためには、物理的なセキュリティ対策が不可欠です。オフィスビルは、多くの場合、24時間体制の警備システムや入退室管理システムを備えており、情報漏洩リスクを低減します。

このように、オフィスビルは単に業務を遂行する場であるだけでなく、企業の信用力、人材力、そして情報管理能力を外部に示し、内部の生産性を高めるための戦略的な経営資源と言えるでしょう。自社の事業フェーズや企業文化、将来のビジョンに合わせて最適なオフィスビルを選ぶことが、持続的な成長の鍵を握るのです。

他のビルとの違い

「ビル」と一括りにされがちですが、その利用目的によって種類は大きく異なります。オフィス戦略を考える上で、オフィスビルと他のビルとの違いを正確に理解しておくことは非常に重要です。ここでは、特に混同されやすい「商業ビル」「雑居ビル」「複合ビル」との違いを明確に解説します。

| ビルの種類 | 主な利用目的 | 主な入居テナント | 立地の傾向 |

|---|---|---|---|

| オフィスビル | 企業の事務所活動(デスクワーク、会議など) | 一般企業、士業事務所など | ビジネス街、主要駅周辺 |

| 商業ビル | 物販、飲食、サービス提供(消費・娯楽) | アパレル、飲食店、クリニック、エステサロンなど | 繁華街、駅直結、商店街 |

| 雑居ビル | 特定の用途に限定されない(混在) | 事務所、店舗、飲食店、住居、娯楽施設など | 繁華街、駅周辺 |

| 複合ビル | 複数の機能(オフィス、商業、ホテルなど) | 企業、店舗、ホテル、レジデンスなど | 都心部の再開発エリア、ターミナル駅直結 |

商業ビルとの違い

オフィスビルと商業ビルは、都市部でよく見かける代表的なビルですが、その目的と特性は全く異なります。

利用目的の違い

最も根本的な違いは、ビルの利用目的です。

- オフィスビル: 「働く場」として設計されています。企業が事業を遂行し、従業員が知的生産活動を行うための空間です。そのため、静かで集中できる執務環境、効率的な動線、ビジネスに必要なインフラ(通信、電源容量など)が重視されます。

- 商業ビル: 「消費・娯楽の場」として設計されています。不特定多数の来訪者がショッピングや食事、各種サービスを楽しむための空間です。そのため、人を惹きつける魅力的なデザイン、回遊性の高いフロア構成、集客力を高めるためのイベントスペースなどが重視されます。

この目的の違いは、ビルの設計思想そのものに影響を与えます。オフィスビルはセキュリティを重視し、関係者以外の立ち入りを制限する傾向があるのに対し、商業ビルは誰もが気軽に入れるオープンな構造になっているのが一般的です。

入居するテナントの違い

利用目的が異なるため、入居するテナントの種類も明確に分かれます。

- オフィスビル: 主に一般企業(株式会社など)や、弁護士・会計士といった士業の事務所など、BtoB(Business-to-Business)またはBtoC(Business-to-Consumer)のバックオフィス機能を持つテナントが入居します。来訪者は主に取引先や関係者に限定されます。

- 商業ビル: 物販店(アパレル、雑貨など)、飲食店(レストラン、カフェなど)、サービス店(クリニック、美容院、エステサロン、学習塾など)といった、不特定多数の一般消費者を顧客とするテナントが入居します。

このテナント構成の違いにより、ビルの雰囲気や来訪者の層も大きく異なります。オフィスビルはビジネスパーソンが行き交う落ち着いた雰囲気になる一方、商業ビルは家族連れやカップル、若者などで賑わう華やかな雰囲気となります。

立地の違い

利用目的とターゲット層が異なるため、適した立地も変わってきます。

- オフィスビル: 主要なビジネス街(例:東京の丸の内・大手町、大阪の梅田・淀屋橋など)や、ターミナル駅からアクセスの良い場所に集積する傾向があります。これは、取引先への訪問や従業員の通勤の利便性を最優先するためです。周辺には銀行や郵便局、官公庁など、ビジネスに関連する施設が多いのも特徴です。

- 商業ビル: 多くの人が集まる繁華街や、駅直結・駅前の好立地に建てられます。集客力が最も重要な要素であるため、交通の便が良く、人通りの多い場所が選ばれます。

自社の事業内容が、落ち着いたビジネス環境を求めるのか、あるいは一般消費者へのアピールが必要なのかによって、選ぶべきビルの種類と立地は自ずと決まってきます。

雑居ビルとの違い

雑居ビルは、オフィスビルや商業ビルとは異なり、特定の用途に特化していない点が最大の特徴です。

雑居ビルとは、事務所、店舗、飲食店、住居、さらにはスナックやバーといった遊興施設など、様々な業種・用途のテナントが統一性なく混在しているビルを指します。法律上の明確な定義はありませんが、一般的にこのように認識されています。

オフィスビルとの最も大きな違いは、「用途の統一性」とそれに伴う「管理レベル」です。

オフィスビルは「事務所」という単一用途のテナントで構成されるため、ビル全体の管理方針を統一しやすく、セキュリティレベルや品位を高く保つことが可能です。入居審査も厳格で、ビルのイメージを損なうような業種の入居は断られるのが通常です。

一方、雑居ビルは多種多様なテナントが混在するため、ビル全体の統一感は生まれにくくなります。特に、夜間に営業する飲食店や遊興施設が入っている場合、日中のビジネス利用を主とする企業にとっては、騒音や治安、ビルのイメージといった面で懸念が生じることがあります。セキュリティも、ビル共通の厳格なシステムというよりは、各テナント任せになっているケースが多く見られます。

ただし、雑居ビルは賃料が比較的安価であるケースが多く、小規模な企業やスタートアップにとっては魅力的な選択肢となることもあります。企業のブランドイメージや求めるセキュリティレベル、従業員の働きやすさなどを総合的に考慮し、慎重に判断する必要があります。

複合ビルとの違い

近年、都心部の再開発などで増えているのが複合ビルです。

複合ビル(または複合用途ビル)とは、オフィス、商業施設、ホテル、住宅(レジデンス)、文化施設(美術館、ホールなど)といった複数の異なる機能を一つの建物の中に併せ持つビルのことです。

オフィスビルとの違いは、「機能の単一性 vs 多機能性」です。オフィスビルがオフィス機能に特化しているのに対し、複合ビルは「街(シティ)」のような多面的な機能を提供します。

複合ビルに入居するメリットは、その圧倒的な利便性にあります。ビル内や隣接施設でランチや仕事帰りの買い物を済ませたり、フィットネスジムで汗を流したり、遠方からの来客をビル内のホテルに案内したりすることが可能です。職住近接を実現できるレジデンスが併設されているケースもあり、従業員のQOL(Quality of Life)向上に大きく貢献します。

一方で、オフィス機能に特化したビルと比較すると、不特定多数の人が出入りするため、セキュリティ管理がより複雑になります。通常、オフィスフロアへの動線と商業施設やホテルへの動線は明確に分離され、オフィス専用のエレベーターやICカードによるゲート管理などで高度なセキュリティが確保されていますが、ビル全体としての人の流れは多くなります。

複合ビルは、利便性やステータス性を重視する企業や、従業員の働きがいや満足度を経営の重要課題と捉える企業にとって、非常に魅力的な選択肢となります。一方、静かで落ち着いた執務環境を最優先する企業であれば、オフィス特化型のビルの方が適している場合もあります。

オフィスビルの主な種類と分類

オフィスビルは、その特性によって様々な方法で分類されます。自社の規模、予算、そして求めるオフィスの機能性に応じて、どのような種類のビルが最適かを見極めるために、これらの分類を理解しておくことが重要です。主に「規模」「グレード」「スペック」という3つの切り口で分類されます。

規模による分類

ビルの物理的な大きさによる分類です。延床面積や、オフィスとして貸し出されるフロア(基準階)の面積によって、大規模・中規模・小規模に分けられます。

| 分類 | 延床面積(目安) | 基準階面積(目安) | 主な特徴・メリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|---|

| 大規模オフィスビル | 10,000坪以上 | 500坪以上 | 高い知名度、充実した共用部、最新設備、優れた耐震性 | 賃料が高い、審査が厳しい、小規模区画が少ない |

| 中規模オフィスビル | 1,000~10,000坪 | 100~300坪 | コストと機能のバランスが良い、多様な面積帯 | 大規模ビルほどのステータス性や設備はない場合がある |

| 小規模オフィスビル | 1,000坪未満 | 100坪未満 | 賃料が比較的安い、1フロア貸切にしやすい、柔軟な契約条件 | 共用部が手薄、設備が古い場合がある、見劣りする可能性 |

大規模オフィスビル

延床面積が10,000坪(約33,000㎡)以上、基準階面積が500坪以上にもなるような、いわゆるランドマーク的なビルを指します。

メリット:

- 高い知名度とステータス: ビル名自体にブランド価値があり、入居しているだけで企業の信頼性やイメージ向上に繋がります。

- 充実した共用施設: 広々としたエントランスホール、多数の高速エレベーター、リフレッシュラウンジ、貸し会議室、カフェテリア、フィットネスジム、駐車場など、共用部が非常に充実しています。

- 最新の設備と高い安全性: 最新の空調・通信設備を備え、免震・制震構造といった高度なBCP(事業継続計画)対策が施されていることがほとんどです。

デメリット:

- 高額な賃料: 最高水準の設備とサービスが提供されるため、賃料や共益費は最も高い価格帯になります。

- 厳格な入居審査: ビルの格を維持するため、入居企業の業種や財務状況などについて厳しい審査が行われます。

- 分割区画の少なさ: 1フロアが広いため、小規模な面積での募集は少ない傾向にあります。

大企業の本社や、高いブランドイメージを求める外資系企業などが主なターゲットとなります。

中規模オフィスビル

延床面積が1,000坪から10,000坪程度、基準階面積が100坪から300坪程度のビルを指します。最も物件数が多く、選択肢が豊富なカテゴリです。

メリット:

- コストと機能のバランス: 大規模ビルほどの豪華さはないものの、ビジネスに必要な設備は十分に備わっており、賃料も比較的手頃です。コストパフォーマンスに優れています。

- 多様な面積ニーズへの対応: 1フロアを数区画に分割して貸し出しているケースも多く、数十坪から数百坪まで、企業の成長段階に合わせた面積を選びやすいのが特徴です。

デメリット:

- ビルごとの差が大きい: 築年数や管理状態によって、設備のスペックや共用部の質に大きな差があります。内見時にしっかり確認することが重要です。

成長中のベンチャー企業から安定した中堅企業まで、幅広い層に利用されています。

小規模オフィスビル

延床面積が1,000坪未満、基準階面積が100坪未満のコンパクトなビルです。

メリット:

- 比較的安価な賃料: 都心部でも、大規模・中規模ビルに比べて賃料を抑えることが可能です。

- ワンフロア貸切の可能性: 1フロアの面積が小さいため、比較的小さな組織でも「ワンフロア・ワンテナント」を実現しやすく、独立性を確保できます。

- 柔軟な契約条件: 貸主との距離が近く、契約条件などについて柔軟な交渉が可能な場合があります。

デメリット:

- 共用部の簡素化: エントランスが狭い、エレベーターが1基しかないなど、共用部が手薄な場合があります。

- 設備の古さ: 築年数が古いビルも多く、空調やネットワーク環境が最新でない可能性があります。

- 見劣りの可能性: 周辺の大規模ビルと比較した際に見劣りし、来訪者に与える印象で不利になる可能性も考慮する必要があります。

スタートアップ企業や少人数の支店・営業所などに適しています。

グレード(等級)による分類

不動産仲介会社などが、立地、規模、築年数、設備仕様、管理体制などを総合的に評価して設定する格付けです。明確な統一基準はありませんが、一般的にA・B・Cの3段階で分類されます。

グレードA

最高ランクに位置付けられるオフィスビルです。

- 立地: 主要ビジネスエリアの一等地。

- 規模: 延床面積10,000坪以上、基準階面積300坪以上の大規模ビル。

- 築年数・仕様: 築年数が浅く、天井高2.8m以上、OAフロア高100mm以上、床荷重500kg/㎡以上など、非常に高いスペックを誇ります。免震・制震構造が標準的です。

- その他: 24時間有人管理、複数キャリア対応の通信インフラなど、最高水準のサービスを提供します。

外資系金融機関や大手法律事務所、大企業の本社機能などが主な入居テナントです。

グレードB

グレードAに次ぐ品質を持つオフィスビルです。

- 立地: 主要ビジネスエリア、またはそれに準ずるエリア。

- 規模: 延床面積5,000~10,000坪程度、基準階面積200坪以上の中規模~大規模ビル。

- 築年数・仕様: 築年数は比較的新しく、天井高2.6m以上、OAフロア、個別空調など、標準以上の設備を備えています。新耐震基準を満たしていることはもちろん、一定のBCP対策が講じられています。

優良企業やIT企業、企業の成長に伴う拡張移転先として人気があります。

グレードC

スタンダードな仕様のオフィスビルで、最も物件数が多いカテゴリです。

- 立地: エリアは問わないが、駅からのアクセスは比較的良好。

- 規模: 中小規模のビルが中心。

- 築年数・仕様: 築年数は様々ですが、新耐震基準を満たしていることが選択の目安になります。設備はビジネスに最低限必要なレベルを満たしているものが中心です。

コストを重視する中小企業やスタートアップ、支店・営業所などに適しています。

スペックによる分類

ビルの物理的な性能や設備仕様に焦点を当てた分類です。

ハイグレードビル

グレードAやBのビルと重なりますが、特に最新鋭の設備や高い性能を持つビルを指します。

- 耐震性能: 免震構造や制震構造を採用し、大地震時でも事業継続を可能にする。

- 環境性能: ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証の取得や、太陽光発電、高効率の空調システムなどを導入し、環境負荷とランニングコストを低減。

- ITインフラ: 複数社の通信キャリアを引き込み可能で、高い冗長性を確保。5Gへの対応。

- セキュリティ: 顔認証システムやフラッパーゲートなど、高度なセキュリティを導入。

企業のBCP対策やSDGsへの取り組みを重視する場合に選ばれます。

スタンダードビル

ハイグレードビル以外の、一般的な仕様を持つオフィスビルを指します。

ビジネスを遂行する上で必要十分な設備(個別空調、OAフロア、機械警備など)は備えていますが、最新鋭というわけではありません。多くの企業にとっては、このスタンダードビルが現実的な選択肢となります。重要なのは、自社の業務内容や働き方にとって、その「スタンダード」が十分なレベルにあるかを見極めることです。

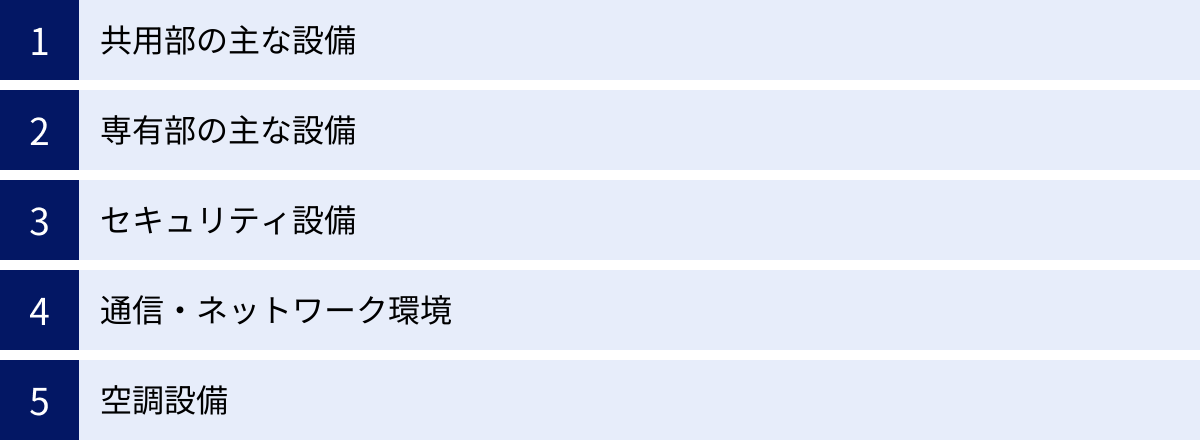

オフィスビルの代表的な設備

オフィスビルを選ぶ際、賃料や立地と並んで重要なのが「設備」です。設備の充実度は、従業員の快適性や業務効率、さらには企業のセキュリティレベルに直結します。ここでは、オフィスビルの代表的な設備を「共用部」「専有部」「セキュリティ」などの観点から詳しく解説します。

共用部の主な設備

共用部とは、ビルに入居するテナントが共同で利用するスペースや設備のことです。ビルの第一印象を決定づけ、従業員の満足度にも影響を与える重要な要素です。

- エントランス・ロビー: ビルの「顔」とも言える空間です。デザイン性、清潔感、開放感は、来訪者に与える企業イメージを大きく左右します。受付の有無や警備員の常駐、待ち合わせ用のソファースペースなどもチェックポイントです。

- エレベーター: 基数と速度は、朝の出勤時や昼休みなどの混雑時間帯における従業員のストレスに直結します。高層ビルの場合は、低層階用と高層階用に分かれているか(バンク分け)も重要です。待ち時間だけでなく、内部の広さや清潔感も確認しましょう。

- 廊下・通路: フロア内の動線となる部分です。幅が十分にあるか、照明は明るいか、清潔に保たれているかといった点が快適性に影響します。

- トイレ・給湯室: 清潔さはもちろん、個室の数や設備のグレード(温水洗浄便座、パウダーコーナーの有無など)は従業員満足度に大きく関わります。男女別のほか、多目的トイレ(バリアフリートイレ)の設置も確認したいポイントです。給湯室の使いやすさも日々の利便性に関わります。

- リフレッシュスペース・ラウンジ: 近年、特に重視されるようになっている設備です。執務スペースとは別に、従業員が休憩したり、軽い打ち合わせをしたり、雑談を通じてコミュニケーションを深めたりする場です。カフェが併設されていたり、緑が配置されていたりと、リラックスできる工夫が凝らされているビルもあります。

- 喫煙室: 分煙が徹底されているか、喫煙室が執務スペースから離れた場所に設置されているかは、非喫煙者への配慮として重要です。紙タバコ用と加熱式タバコ用で分かれている場合もあります。

- 貸し会議室: 自社内に十分な会議室を設置できない場合に便利な共用施設です。大小さまざまなサイズの会議室が用意されていると、急な来客や社内イベントにも対応しやすくなります。

- 駐車場・駐輪場: 営業車を利用する企業や、車通勤・自転車通勤の従業員がいる場合に必要となります。収容台数や料金体系(月極・時間貸し)、機械式か平置きかなどを確認します。

専有部の主な設備

専有部とは、自社が賃借して排他的に使用するスペースのことです。業務の生産性に直接関わる設備が集中しています。

- OAフロア: 床下に空間を設け、電源ケーブルやLANケーブルなどを配線できるようにした二重構造の床です。これにより、デスクレイアウトの自由度が高まり、足元にケーブルが散乱することなく、安全で美しいオフィス環境を実現できます。OAフロアの高さ(50mm、70mm、100mmなど)によって、配線容量が変わってきます。

- 天井高: 天井が高いと、空間に開放感が生まれ、従業員の心理的な圧迫感を軽減する効果があります。一般的には2,600mm(2.6m)以上が一つの目安とされ、ハイグレードビルでは2,800mm(2.8m)や3,000mm(3.0m)を超える物件もあります。

- 床荷重: 床がどれだけの重さに耐えられるかを示す数値で、「kg/㎡」で表されます。通常のオフィスでは300kg/㎡程度が標準ですが、サーバーラックや大型の書庫、金庫などを設置する場合は、500kg/㎡以上の耐荷重が必要になることがあります。事前に設置したい機器の重量を確認しておくことが不可欠です。

- コンセント容量: オフィスで使用するPCや複合機などのOA機器は多くの電力を消費します。コンセントの数だけでなく、フロア全体で利用できる電気容量(アンペア数)が十分にあるかを確認する必要があります。容量が不足すると、ブレーカーが落ちたり、増設工事に別途費用がかかったりします。

- 窓・採光: 自然光が豊かに入るオフィスは、明るく快適なだけでなく、従業員の心身の健康にも良い影響を与えるとされています。窓の大きさや方角、開閉可能かどうか(換気のため)も重要なチェックポイントです。

セキュリティ設備

企業の機密情報や資産を守るため、セキュリティ設備は極めて重要です。ビルのセキュリティレベルは、企業の信頼性にも繋がります。

- 機械警備と有人警備: 機械警備は、センサーや防犯カメラで異常を検知し、警備会社が駆けつけるシステムです。多くのビルで導入されています。一方、有人警備は警備員が24時間常駐する体制で、より高いセキュリティレベルを確保できます。ハイグレードビルでは両方を組み合わせているのが一般的です。

- 入退室管理システム: 非接触ICカードや生体認証(指紋、顔など)を使って、入館や特定エリアへの入室を制御するシステムです。誰がいつどこに入退室したかのログが記録されるため、不正侵入の防止と内部不正の抑止に効果的です。エントランスにフラッパーゲートが設置されているビルは、部外者の侵入を物理的に防ぐ効果が高まります。

- 監視カメラ(防犯カメラ): エントランス、エレベーターホール、廊下、駐車場など、共用部の主要な場所に設置され、犯罪の抑止と発生時の証拠確保に役立ちます。

通信・ネットワーク環境

現代のビジネスにおいて、安定した高速通信は生命線です。

- 光ファイバーの引き込み: ほとんどのオフィスビルで光ファイバーは利用可能ですが、複数の通信キャリアの回線を引き込めるか(マルチキャリア対応)が重要です。1社しか利用できない場合、通信障害が発生した際に事業が停止してしまうリスクがあります。マルチキャリア対応であれば、メイン回線とバックアップ回線を異なる会社にすることで、冗長性を確保できます。

- MDF室(主配線盤室): 各通信キャリアの回線が集約される部屋です。MDF室から各フロア、各テナントへと配線されます。ビルのどこにMDF室があるか、自社の専有部までの配線ルートなども確認しておくと、入居時の工事がスムーズに進みます。

空調設備

快適な室温は、従業員の集中力や生産性を維持するために不可欠です。

- セントラル空調: ビル全体で一括管理する空調方式です。ビル管理会社が運転時間を設定するため、テナント側で個別にON/OFFや温度設定ができないのが一般的です。コアタイム(例:平日9時~18時)以外の時間帯は空調が停止したり、延長利用に別途料金がかかったりする場合があります。

- 個別空調: テナントごと、あるいはさらに細かくゾーンごとにON/OFFや温度設定ができる空調方式です。残業や休日出勤が多い企業、フロア内で温度の感じ方が違う従業員への配慮が必要な場合に非常に有効です。近年の新しいビルでは、個別空調が主流となっています。

これらの設備を事前にリストアップし、内見時に一つひとつ丁寧にチェックすることが、入居後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぐ鍵となります。

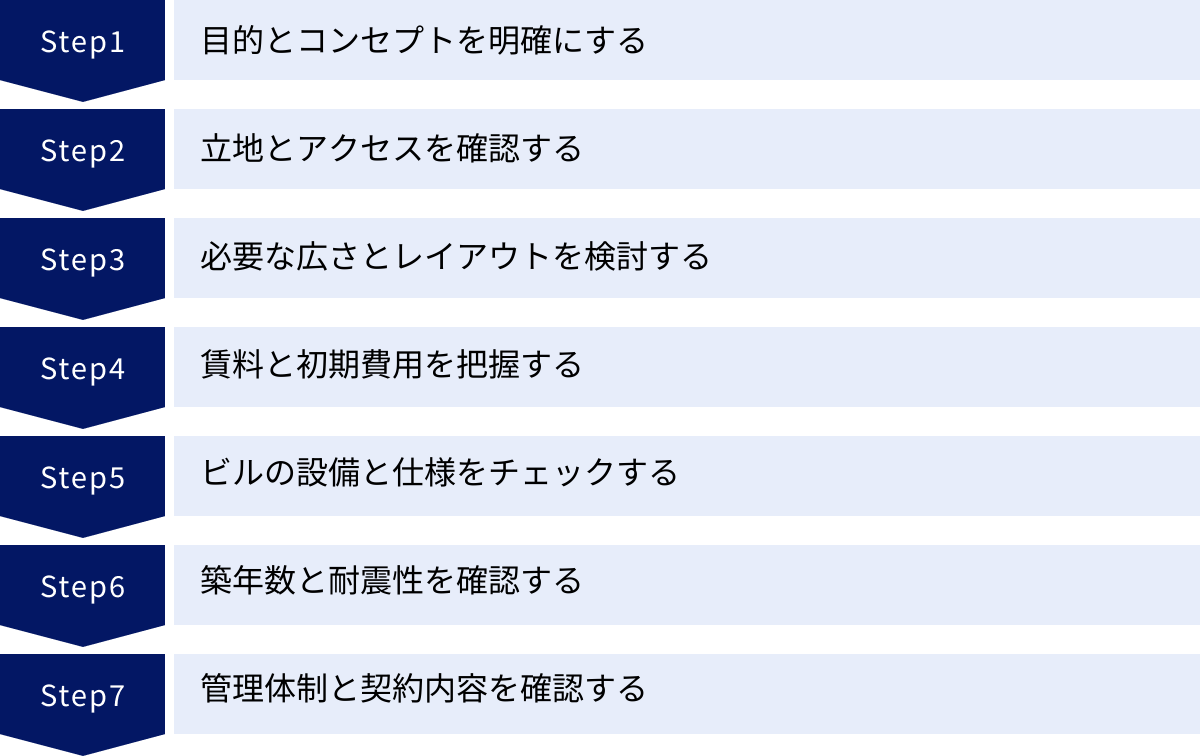

自社に合ったオフィスビルの選び方7つのポイント

オフィス移転は、企業にとって一大プロジェクトです。成功させるためには、感覚的に選ぶのではなく、明確な基準を持って戦略的に進める必要があります。ここでは、自社に最適なオフィスビルを見つけ出すための7つの重要なポイントを解説します。

① 目的とコンセプトを明確にする

まず最初にすべきことは、「なぜオフィスを移転するのか」という目的を言語化し、関係者間で共有することです。目的が曖昧なままでは、物件選びの軸がぶれてしまい、最適な選択はできません。

目的の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 事業拡大に伴う増員対応: 現在のオフィスが手狭になったため。

- コスト削減: より賃料の安いエリアやビルに移転して固定費を圧縮したい。

- 企業ブランディングの向上: よりステータス性の高いビルに移転し、企業のイメージアップを図りたい。

- 優秀な人材の採用強化: 魅力的なオフィス環境を整備し、採用競争力を高めたい。

- コミュニケーションの活性化: 部門間の連携を促すレイアウトが可能なオフィスに移りたい。

- BCP(事業継続計画)対策の強化: 耐震性やインフラの冗長性が高いビルに移転したい。

これらの目的の中から、自社にとっての優先順位をつけます。次に、その目的に基づいて「どのようなオフィスにしたいか」というコンセプトを固めます。「静かに集中できる執務空間」「偶発的な出会いを生むコラボレーション空間」「社員の健康を促進するウェルネス空間」など、具体的なオフィスの姿をイメージすることで、必要なビルのスペックや立地が見えてきます。

② 立地とアクセスを確認する

オフィスの立地は、従業員の満足度とビジネスの効率性に直結する非常に重要な要素です。複数の視点から検討しましょう。

- 従業員の通勤利便性: 全従業員の自宅住所から、移転候補地までの通勤時間や乗り換え回数をシミュレーションすることが重要です。特定の従業員に過度な負担がかからないか、平均通勤時間はどう変化するかを把握します。利用可能な鉄道路線が複数ある駅は、交通障害時のリスク分散にもなり、望ましいです。

- 主要な取引先へのアクセス: 営業担当者が頻繁に訪問する顧客やパートナー企業の所在地を考慮し、移動がスムーズに行える立地を選びます。

- 駅からの距離とルート: 最寄り駅からオフィスまでの徒歩分数は、毎日のことなので重要です。「徒歩5分」と記載されていても、信号の待ち時間や坂道の有無によって体感時間は変わります。実際に歩いてみて、道のりの分かりやすさ、夜間の明るさや安全性などを確認しましょう。

- 周辺環境の充実度: ランチに利用できる飲食店の選択肢、銀行のATM、郵便局、コンビニエンスストア、クリニックなどが近くにあると、従業員の利便性が高まります。緑豊かな公園などが近くにあれば、リフレッシュの場としても活用できます。

③ 必要な広さとレイアウトを検討する

オフィスの面積は、コストに直結する要素ですが、単にミニマムな広さを求めるだけでは生産性を損なう可能性があります。

- 一人あたりの面積: 快適なオフィス環境の目安として、従業員一人あたり2~4坪程度が一般的とされています。これには執務スペースのほか、通路や会議室、リフレッシュスペースなども含まれます。

- 必要なスペースの洗い出し: デスクを置く執務エリア以外に、どのようなスペースが必要かをリストアップします。

- 会議室(大小、何部屋必要か)

- 役員室

- 応接室

- リフレッシュスペース、カフェコーナー

- サーバールーム、書庫、倉庫

- 将来の増員計画: 3~5年後までの人員計画を考慮し、少し余裕を持った広さを確保することが賢明です。すぐに手狭になって再移転となると、多大なコストと手間がかかります。

- レイアウトの自由度: フロアの形状(整形か不整形か)や柱の位置は、レイアウトの効率性を大きく左右します。できるだけ柱が壁際に配置された「整形な無柱空間」が最もレイアウトしやすく、面積を有効に活用できます。内見時には図面と照らし合わせ、希望のレイアウトが実現可能かを確認しましょう。

④ 賃料と初期費用を把握する

オフィスのコストは、月々の賃料だけではありません。移転には多額の初期費用がかかるため、トータルコストで判断することが不可欠です。

- 月額費用:

- 賃料: オフィススペース自体の使用料。通常「坪単価」で表示されます。

- 共益費(管理費): 共用部の維持管理(清掃、警備、光熱費など)のための費用。賃料と合わせて「グロス賃料」と呼ばれることもあります。

- 初期費用:

- 敷金・保証金: 賃料の6~12ヶ月分が相場。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されます。

- 礼金: 貸主への謝礼金。返還されません。賃料の1~2ヶ月分が相場ですが、ない場合もあります。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。賃料の1ヶ月分+消費税が上限です。

- 前払賃料: 入居月の賃料(日割り)と翌月分の賃料。

- 火災保険料: 加入が義務付けられています。

- 内装工事費: パーティションの設置、電源・LAN工事、デザイン設計など。

- 引越し費用: 荷物の運搬費用。

- 什器・備品購入費: 新しいデスクや椅子、OA機器などの購入費用。

これらの全ての費用をリストアップし、資金計画を立てることが、予算オーバーを防ぐ上で極めて重要です。

⑤ ビルの設備と仕様をチェックする

「オフィスビルの代表的な設備」の章で解説した各項目を、自社のニーズと照らし合わせて具体的にチェックします。

- 電気容量: 使用するOA機器の総電力を計算し、ビルの供給容量が十分か確認する。

- 空調: 個別空調かセントラル空調か。自社の働き方(残業・休日出勤の頻度)に合っているか。

- 通信環境: マルチキャリア対応か。5Gなどの最新技術に対応しているか。

- セキュリティ: 求めるセキュリティレベル(有人警備、ICカードなど)を満たしているか。

- 駐車場・駐輪場: 必要な台数を確保できるか。

内見時にはチェックリストを用意し、漏れなく確認することをおすすめします。

⑥ 築年数と耐震性を確認する

従業員の安全を確保し、事業を継続するため、ビルの安全性確認は必須です。

- 耐震基準: 最も重要なのが、1981年(昭和56年)6月1日に導入された「新耐震基準」を満たしているかどうかです。この基準は「震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを目標としています。これ以前の「旧耐震基準」のビルは、耐震補強工事が実施済みかを確認する必要があります。

- 耐震・制震・免震:

- 耐震構造: 柱や梁を太くし、建物の強度で地震の揺れに耐える最も一般的な構造。

- 制震構造: ダンパーなどの装置を設置し、地震のエネルギーを吸収して揺れを低減する構造。高層階の揺れを抑える効果が高いです。

- 免震構造: 建物と基礎の間に積層ゴムなどの免震装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝えないようにする構造。最も揺れが少なく、建物内の被害を最小限に抑えられます。

BCPの観点からは、制震・免震構造のビルがより望ましい選択となります。

⑦ 管理体制と契約内容を確認する

ビルのハード面だけでなく、ソフト面である管理体制も快適性を左右します。

- 管理品質: 内見時に、エントランスや廊下、トイレなどの共用部が清潔に保たれているかを確認します。清掃が行き届いているビルは、管理体制が良好である可能性が高いです。

- 管理会社の評判: ビルの管理会社の対応(トラブル時の迅速さなど)について、可能であれば他のテナントにヒアリングしたり、不動産仲介会社に評判を聞いたりするのも有効です。

- 契約内容の精査: 契約書にサインする前に、専門家(弁護士など)のチェックを受けることが望ましいです。特に、後述する「原状回復の範囲」や「中途解約の条件」は、後々のトラブルを避けるために細部まで確認が必要です。

オフィスビルの探し方

自社に合ったオフィスビルの条件がある程度固まったら、次はいよいよ具体的な物件探しです。効率的に、かつ好条件の物件を見つけるためには、適切な探し方を知っておくことが重要です。主な方法として「不動産仲介会社への相談」と「オフィス専門の検索サイトの活用」の2つがあり、これらを組み合わせるのが最も効果的です。

不動産仲介会社に相談する

オフィス移転を専門に扱う不動産仲介会社は、物件探しの強力なパートナーとなります。特に初めてのオフィス移転や、大規模な移転を計画している場合には、専門家のサポートが不可欠です。

メリット:

- 非公開物件の紹介: 市場に出回っていない、いわゆる「非公開物件」や「水面下の情報」にアクセスできる可能性があります。好条件の物件は、公開される前にテナントが決まってしまうことも少なくありません。仲介会社は、独自のネットワークを通じてこうした貴重な情報を得ています。

- 専門的なアドバイス: これまでの経験に基づき、エリアの相場観、各ビルの特性、レイアウトの相談、適正な面積の算出など、多岐にわたる専門的なアドバイスを受けられます。自社だけでは気づかなかった視点や、より良い選択肢を提示してくれることもあります。

- 条件交渉の代行: 賃料やフリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)期間、その他の契約条件について、貸主側と対等な立場で交渉を代行してくれます。個人で交渉するよりも、有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 手間と時間の削減: 物件のリストアップ、内見の日程調整、契約書類の確認など、煩雑な業務を代行してくれるため、担当者はコア業務に集中できます。

不動産仲介会社の選び方:

- オフィス専門性: 賃貸住宅や商業店舗ではなく、オフィス仲介を専門に扱っているか、実績が豊富かを確認します。

- 担当者との相性: 親身に相談に乗ってくれるか、レスポンスは速いかなど、信頼できる担当者を見つけることが成功の鍵です。複数の会社に声をかけ、比較検討するのも良いでしょう。

オフィス専門の検索サイトを活用する

インターネット上には、事業用不動産に特化した検索サイトが多数存在します。これらを活用することで、手軽に情報収集を始めることができます。

メリット:

- 手軽さと網羅性: いつでもどこでも、膨大な数の物件情報を閲覧できます。エリア、面積、賃料などの条件で絞り込み検索ができるため、希望条件に合う物件の相場観を掴んだり、市場の動向を把握したりするのに非常に便利です。

- 多様な物件の比較検討: 複数のサイトを横断的に見ることで、より多くの物件を比較検討できます。写真や間取り図も豊富に掲載されているため、物件のイメージを掴みやすいのも利点です。

- 初期の情報収集に最適: 本格的に仲介会社に相談する前に、まずは自分たちで市場調査をしたい、という場合に最適です。自分たちの希望条件が現実的かどうかを判断する材料にもなります。

活用する際の注意点:

- 情報の鮮度: 掲載されている情報が常に最新とは限りません。良い物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、気になる物件を見つけたら、すぐに問い合わせて空室状況を確認する必要があります。

- 「おとり物件」の可能性: まれに、すでに契約済みであるにもかかわらず、客寄せのために掲載され続けている「おとり物件」が存在する可能性もゼロではありません。

- 交渉は自分で行う: サイト経由で直接貸主や管理会社とコンタクトを取る場合、賃料などの条件交渉は自分たちで行う必要があります。

最も効果的な進め方は、まずオフィス専門の検索サイトで自分たちの希望エリアや条件の相場観を養い、ある程度イメージを固めた上で、信頼できる不動産仲介会社に相談するというハイブリッドな方法です。自分たちで得た知識があることで、仲介会社とのコミュニケーションもよりスムーズかつ具体的になります。

オフィスビルを契約する際の注意点

理想のオフィスビルが見つかり、いよいよ契約へ。しかし、この最終段階で内容をよく確認しないと、将来的に大きなトラブルや想定外のコストに繋がる可能性があります。ここでは、オフィスビルの賃貸借契約を結ぶ際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。

| 契約形態 | 更新の可否 | 契約期間 | 借主の立場 | 貸主の立場 |

|---|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則として更新可能(貸主からの解約には正当事由が必要) | 1年以上(通常2年) | 安定して長期間借りやすい(立場が強い) | 立ち退きを求めにくい |

| 定期借家契約 | 期間満了で契約終了(再契約は双方の合意が必要) | 自由に設定可能 | 契約期間が不透明になるリスク(立場が弱い) | 契約期間をコントロールしやすい |

契約形態(普通借家契約・定期借家契約)

オフィスビルの賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、借主の権利が大きく異なります。

- 普通借家契約 (ふつうしゃっかけいやく)

これは、借主を保護する色合いが強い契約形態です。契約期間は通常2年と定められますが、期間満了時に借主が更新を希望すれば、貸主側は「正当な事由」がない限り更新を拒否できません。この「正当事由」は、貸主自身がその建物を使用する必要性など、よほどの理由がない限り認められにくいため、借主は安定してオフィスを使い続けることができます。日本のオフィス賃貸借契約では、長らくこの普通借家契約が主流でした。 - 定期借家契約 (ていきしゃっかけいやく)

2000年に導入された比較的新しい契約形態で、契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了するのが最大の特徴です。もし契約を続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主側から見れば、将来的な建て替え計画がある場合や、期間限定で貸し出したい場合に都合が良く、近年この契約形態を採用するビルが増えています。借主にとっては、期間満了時に退去しなければならないリスクや、再契約時に賃料が大幅に引き上げられるリスクがあります。

契約時には、どちらの契約形態なのかを必ず確認し、自社の事業計画と照らし合わせて、その条件を受け入れられるかを慎重に判断する必要があります。

原状回復の範囲

退去時に最もトラブルになりやすいのが、この「原状回復」の問題です。

原状回復とは、借主の故意・過失によって生じさせた損傷や、通常の使用を超えるような使用による損耗などを、元の状態に戻して貸主に返還することを指します。ポイントは、「入居した時と全く同じ状態(新品同様)に戻すことではない」という点です。経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は、本来、貸主が負担すべき費用とされています。

しかし、オフィスビルの契約では、この原則とは異なる「特約」が契約書に盛り込まれていることがほとんどです。例えば、「通常損耗についても借主の負担で原状回復を行う」「内装をすべて撤去し、スケルトン(建物の骨格だけの状態)にして返す」といった内容です。

この特約の存在を知らずに契約してしまうと、退去時に想定外の高額な工事費用を請求されることになります。

契約前に、原状回復の具体的な範囲(どこまでを、どのような状態に戻す必要があるのか)を書面で明確にし、貸主側と認識をすり合わせておくことが極めて重要です。国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考になりますが、これはあくまでガイドラインであり、契約書の特約が優先される点に注意が必要です。

中途解約の違約金

企業の事業計画は、市場の変化などによって変わることがあります。オフィスの拡張や縮小、統廃合などで、契約期間の途中で解約せざるを得ない状況も起こり得ます。その際に重要になるのが、中途解約に関する条項です。

オフィスビルの契約では、通常「解約予告期間」が定められています。これは、「解約したい場合は、退去する日の○ヶ月前までに貸主に通知してください」というルールで、一般的には6ヶ月前とされていることが多いです。

もし、この解約予告期間を守らずに急に退去する場合や、予告期間分の賃料を支払わずに即時解約したい場合には、違約金が発生します。これを「中途解約違約金」や「償却」と呼びます。例えば、「解約予告は6ヶ月前とし、それに満たない場合は不足期間分の賃料相当額を違約金として支払う」といった条項です。

事業の柔軟性を確保するためにも、この解約予告期間が何ヶ月になっているか、そして中途解約した場合のペナルティはどのような内容かを、契約前に必ず確認しておきましょう。

近年のオフィスビルのトレンド

働き方や社会の価値観が大きく変化する中で、オフィスビルに求められる役割も進化し続けています。単なるワークスペースの提供に留まらず、企業の社会的責任や従業員の幸福度向上に貢献する存在へと変わりつつあります。ここでは、近年のオフィスビルにおける重要な3つのトレンドをご紹介します。

環境への配慮(SDGs・ZEB)

気候変動問題への関心が高まる中、企業活動においても環境への配慮は無視できないテーマとなっています。オフィスビルもその例外ではありません。

- SDGs(持続可能な開発目標)への貢献: 企業が社会的責任を果たす上で、SDGsへの取り組みは重要な経営課題です。環境性能の高いオフィスビルに入居することは、エネルギー消費の削減(目標7, 13)や、持続可能な都市づくり(目標11)への貢献に繋がり、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)評価を高める効果があります。これは、投資家や顧客、そして優秀な人材からの信頼を獲得する上で有利に働きます。

- ZEB(ゼブ:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル): 快適な室内環境を保ちながら、建物のエネルギー消費量を、省エネと創エネ(太陽光発電など)によって実質的にゼロにすることを目指すビルのことです。高断熱の建材や高効率の空調・照明設備でエネルギー消費を極限まで抑え、残りの必要エネルギーを再生可能エネルギーで賄います。ZEB認証を取得したビルは、環境負荷が低いだけでなく、光熱費などのランニングコストを大幅に削減できるというメリットもあり、入居テナントにとっても経済的な魅力があります。(参照:経済産業省 資源エネルギー庁)

今後、こうした環境配慮型のオフィスビルはますます主流となり、ビルの価値を測る上での重要な指標となるでしょう。

多様な働き方への対応

新型コロナウイルスのパンデミックを経て、リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークが多くの企業で定着しました。この変化に伴い、オフィスの役割も再定義されています。

- コミュニケーションとコラボレーションの拠点: 単に個人が黙々と作業する場としての機能は縮小し、チームメンバーが集まり、アイデアを出し合い、創造性を発揮するための「ハブ」としての役割が重視されるようになっています。そのため、気軽に打ち合わせができるソファースペース、アイデアソンやワークショップに適したオープンスペース、オンライン会議に集中できる個室ブースなど、多様な活動に対応できる空間設計が求められます。

- ABW(Activity Based Working)の導入: 「アクティビティ・ベースド・ワーキング」とは、従業員がその時の業務内容(集中、協業、ウェブ会議、休憩など)に合わせて、最も適した場所を自由に選んで働くスタイルです。これを実現するため、ビル側も様々なタイプの共用スペース(集中ブース、コラボレーションエリア、カフェラウンジなど)を提供するケースが増えています。

- フレキシブルなオフィス利用: 企業の成長や事業内容の変化に柔軟に対応できるよう、短期契約や小規模区画で利用できるサービスオフィスやコワーキングスペースを併設するオフィスビルも増えています。

これからのオフィスビルには、変化し続ける働き方に柔軟に対応できる「可変性」と「多様性」が不可欠です。

ウェルビーイングの向上

ウェルビーイング(Well-being)とは、身体的、精神的、そして社会的に良好で満たされた状態にあることを指します。従業員のウェルビーイングを向上させることは、生産性の向上や離職率の低下に繋がり、企業の持続的な成長に不可欠であるという認識が広まっています。

オフィスビルも、このウェルビーイングを支援する重要な役割を担います。

- 心身の健康を促す空間:

- バイオフィリックデザイン: 観葉植物を多く配置したり、木材などの自然素材を内装に取り入れたりすることで、人間が本来持つ「自然と繋がりたい」という欲求を満たし、ストレス軽減や集中力向上を促します。

- 自然光の活用: 大きな窓から自然光をふんだんに取り入れ、体内リズムを整え、心身を活性化させます。

- 健康的なアメニティ: ビル内にフィットネスジムや仮眠室、ヘルシーな食事を提供するカフェテリアなどを設け、従業員の健康増進をサポートします。

- 客観的な評価指標: ウェルビーイングに関する取り組みを客観的に評価する認証制度も登場しています。例えば、「CASBEEウェルネスオフィス認証」は、建物の仕様だけでなく、知的生産性の向上や健康・快適性の維持・増進を支援する取り組みを評価するものです。(参照:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

これからのオフィスビルは、単に生産性を追求するだけでなく、そこで働く一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと活躍できる「場」を提供することが、選ばれるための重要な条件となっていくでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスビルの基本的な定義から、商業ビルなど他の建物との違い、規模やグレードによる多角的な分類、そして自社に最適なビルを選ぶための実践的なポイントまで、幅広く解説してきました。

オフィスビルとは、単に企業が業務を行うための物理的な空間ではありません。それは、企業のビジョンを体現し、従業員の生産性と創造性を引き出し、社会的な信用を構築するための戦略的な経営資源です。

商業ビルが集客と消費を目的とするのに対し、オフィスビルは知的生産活動に特化しています。その種類は、都心のランドマークとなる大規模・ハイグレードなビルから、コストパフォーマンスに優れた中小規模のビルまで様々であり、それぞれの特徴を理解することが重要です。

自社に最適な一棟を選ぶためには、以下の7つのポイントを総合的に検討することが不可欠です。

- 移転の目的とオフィスのコンセプトを明確にする

- 従業員とビジネス双方の観点から立地を吟味する

- 将来計画を見据えた適切な広さとレイアウトを検討する

- 賃料だけでなく初期費用を含めたトータルコストを把握する

- 業務効率を左右するビルの設備・仕様を徹底的にチェックする

- 従業員の安全を守る築年数と耐震性を確認する

- 管理体制の質と、後々のトラブルを防ぐための契約内容を精査する

さらに、ZEBに代表される環境配慮、ハイブリッドワークに対応する柔軟性、そして従業員のウェルビーイング向上といった近年のトレンドは、これからのオフィス選びにおいてますます重要性を増していくでしょう。

オフィス移転は、企業の未来を左右する大きな決断です。この記事で得た知識を基に、自社の成長を加速させる最高のパートナーとなるオフィスビルを見つけ出してください。