自宅の庭やベランダに、開放的で心地よい空間を生み出すウッドデッキ。家族や友人とバーベキューを楽しんだり、一人で静かに読書をしたりと、その活用方法は無限大です。そんな憧れのウッドデッキを、自分の手で作り上げてみたいと考えたことはありませんか?

「DIY」と聞くと、難しそう、専門的な知識が必要そう、と感じるかもしれません。しかし、正しい手順とポイントさえ押さえれば、初心者でも安全で美しいウッドデッキを製作することは十分に可能です。何より、コストを抑えながら自分の思い描いた通りの空間を実現できるのが、DIYの最大の魅力と言えるでしょう。

この記事では、ウッドデッキのDIYに挑戦したいと考えている方のために、必要な情報を網羅的に解説します。DIYのメリット・デメリットから、気になる費用の目安、材料選びの重要なポイント、そして具体的な製作手順まで、初心者の方が抱えるであろう疑問や不安を解消できるよう、一つひとつ丁寧に説明していきます。

この記事を最後まで読めば、ウッドデッキDIYの全体像を掴み、自分に合った方法で夢の空間づくりを始めるための、確かな一歩を踏み出せるはずです。さあ、世界に一つだけの、あなただけのウッドデッキ作りに挑戦してみましょう。

目次

ウッドデッキDIYのメリット・デメリット

ウッドデッキのDIYに挑戦する前に、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことは非常に重要です。魅力的な側面だけでなく、大変な部分も事前に把握することで、計画をより現実的に進め、後悔のないウッドデッキ作りができます。

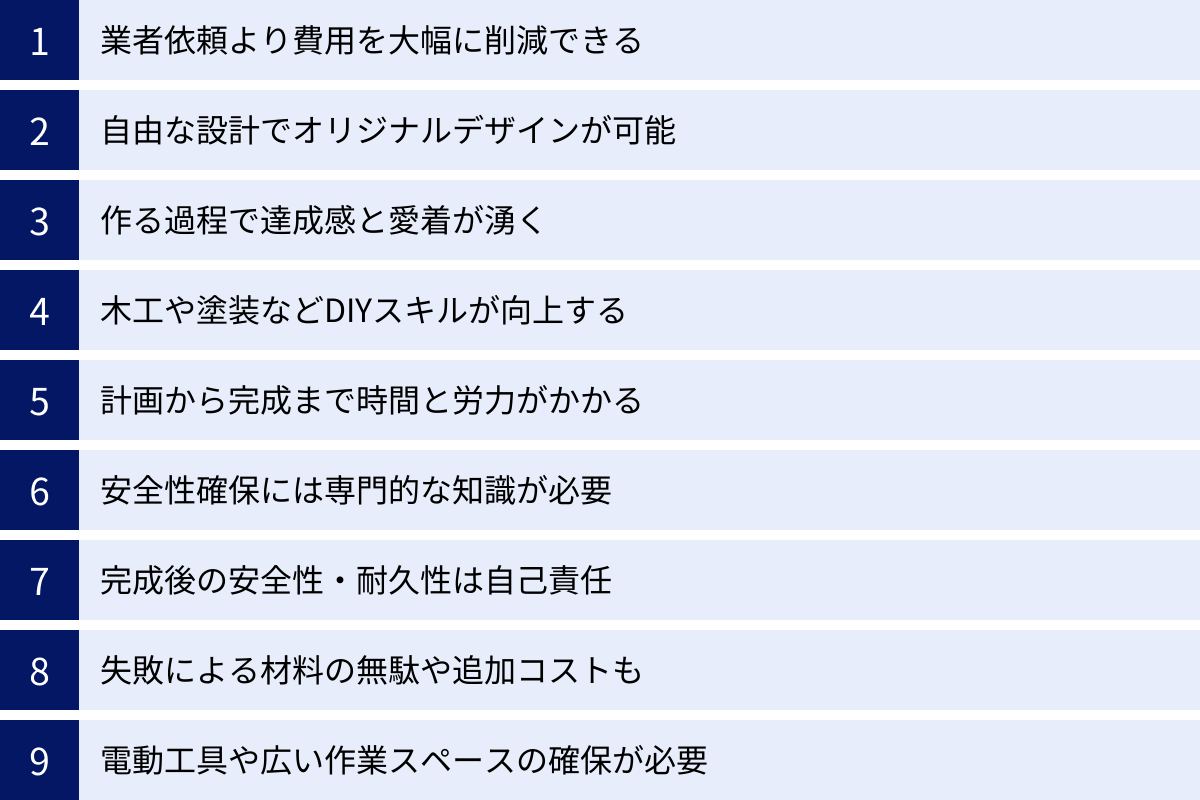

ウッドデッキをDIYするメリット

自分自身でウッドデッキを製作することには、多くの魅力的な利点があります。費用面だけでなく、精神的な満足感やスキルの向上にも繋がります。

① 圧倒的なコスト削減

最大のメリットは、何と言っても業者に依頼する場合と比較して費用を大幅に抑えられる点です。業者に依頼すると、材料費に加えて設計費、施工費、運搬費、そして企業の利益などが上乗せされます。一般的に、施工費は総額の40%~60%を占めると言われています。DIYであれば、この施工費がまるごと不要になり、必要なのは材料費と道具代だけです。特に、高価な電動工具はレンタルサービスを利用すれば、初期投資をさらに抑えることができます。浮いた費用で、ワンランク上の木材を選んだり、ウッドデッキに置く家具を新調したりと、より豊かな空間づくりにお金を回せるようになります。

② 自由度の高い設計とデザイン

DIYなら、既製品にはない完全オリジナルのウッドデッキを設計できます。庭の形状に合わせた変形デザイン、既存の植木を避けるための穴あき加工、趣味のスペースとして特定の機能を持たせた設計(例えば、プランターをはめ込めるスペースや、収納付きのステップなど)も自由自在です。木材の種類や色、床板の張り方、フェンスのデザインまで、細部にわたって自分のこだわりを反映させられます。世界に一つだけの、自分のライフスタイルに完璧にフィットした空間を創造できるのは、DIYならではの醍醐味です。

③ 作る過程を楽しむ達成感と愛着

計画を立て、材料を一つひとつ選び、自分の手で組み立てていく過程は、大変な作業であると同時に、非常に充実した時間でもあります。少しずつ形になっていくウッドデッキを見るたびに、ワクワクする気持ちが高まるでしょう。そして、ついに完成した時の達成感は、何物にも代えがたいものです。苦労して作り上げたウッドデッキだからこそ、深い愛着が湧き、完成後の利用はもちろん、その後のメンテナンス作業さえも楽しみの一つとして捉えられるようになります。

④ DIYスキルの向上

ウッドデッキのDIYは、木工技術の基礎を学ぶ絶好の機会です。設計図の読み方、正確な採寸、木材の切断、ビス打ち、水平の取り方、塗装技術など、様々なスキルが身につきます。ここで得た知識と経験は、ウッドデッキ作りだけでなく、今後他の家具や棚などをDIYする際にも大いに役立ちます。一つの大きなプロジェクトをやり遂げたという自信は、あなたのDIYライフをより豊かにしてくれるでしょう。

ウッドデッキをDIYするデメリット

一方で、ウッドデッキのDIYにはいくつかの注意すべき点や困難な側面も存在します。これらを軽視すると、失敗や思わぬトラブルに繋がる可能性があります。

① 多大な時間と労力が必要

ウッドデッキの製作は、決して週末の1日や2日で終わる簡単な作業ではありません。綿密な計画と設計に始まり、材料の買い出し、基礎工事、組み立て、塗装と、多くの工程を踏む必要があり、相応の時間と体力が求められます。特にDIY初心者の場合、作業に慣れていないため、想定以上に時間がかかることがほとんどです。仕事や家事の合間を縫って作業を進める場合、完成まで数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。この時間と労力を捻出できるか、事前に生活スタイルと照らし合わせて検討することが重要です。

② 専門的な知識と技術が求められる

美しい仕上がりと安全性を両立させるためには、ある程度の専門知識が必要です。例えば、ウッドデッキの重さや人の重さに耐えられるだけの強度を確保するための構造計算(束柱や根太の間隔など)、木材の特性の理解、正確な水平を出すための技術などが挙げられます。これらの知識が不足していると、完成したウッドデッキが数年で傾いたり、床が抜けたりする危険性も否定できません。インターネットや書籍で十分に情報収集し、自信がない部分は専門家に相談するなどの慎重さが求められます。

③ 安全性・耐久性の確保は自己責任

業者に依頼した場合、施工後の不具合には保証が付くことが一般的です。しかし、DIYの場合は完成したウッドデッキの安全性や耐久性に関する全責任を自分自身で負うことになります。万が一、構造上の欠陥が原因で事故が起きたり、早期に劣化してしまったりしても、誰のせいにもできません。特に、小さなお子さんやペットがいるご家庭では、フェンスの強度や床板のささくれなど、安全面には最大限の配慮が必要です。

④ 失敗のリスクと材料の無駄

DIYに失敗はつきものです。採寸ミスで木材を切り間違えたり、組み立て手順を誤ってやり直しになったりすることは十分に考えられます。小さなミスであれば修正可能ですが、大きな失敗は材料の無駄遣いや追加コストに直結します。また、仕上がりが想像と違ったり、使い勝手が悪かったりして、結局満足できないものになってしまうリスクもあります。「安く済ませるつもりが、結局高くついてしまった」という事態を避けるためにも、慎重な計画が不可欠です。

⑤ 道具の準備と作業スペースの確保

ウッドデッキのDIYには、丸ノコやインパクトドライバーといった電動工具がほぼ必須です。これらを所有していない場合は、購入またはレンタルするための初期投資が必要です。また、木材をカットしたり組み立てたりするための広い作業スペースも確保しなければなりません。作業中の木くずや騒音、塗料の匂いなども発生するため、近隣への配慮も忘れてはなりません。

これらのメリット・デメリットを総合的に比較検討し、自分のスキル、時間、予算、そして何よりも「ウッドデッキ作りを楽しみたい」という情熱があるかどうかを確かめた上で、DIYに挑戦するかどうかを判断しましょう。

ウッドデッキDIYにかかる費用の目安

ウッドデッキをDIYする上で最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。費用は、ウッドデッキの大きさ、使用する材料、そして製作方法によって大きく変動します。ここでは、代表的な2つのDIY方法と、業者に依頼した場合の費用を比較しながら、具体的な相場観を解説します。

DIYキットを使う場合の費用相場

DIY初心者にとって最も手軽で安心な方法が、あらかじめ必要な部材がセットになった「DIYキット」を利用することです。DIYキットには、カット済みの木材、ビスなどの金物、そして分かりやすい組立説明書が同梱されており、プラモデル感覚でウッドデッキを組み立てられます。

キットの価格は、主にウッドデッキのサイズ(面積)と材質(天然木か人工木か)によって決まります。一般的に、人工木(樹脂木)のキットは、天然木のキットよりも高価になる傾向があります。

| サイズの目安 | 天然木(ソフトウッド)キットの費用相場 | 人工木キットの費用相場 |

|---|---|---|

| 0.5坪(約1.8m×0.9m) | 30,000円~60,000円 | 50,000円~90,000円 |

| 1.0坪(約1.8m×1.8m) | 50,000円~100,000円 | 80,000円~150,000円 |

| 1.5坪(約2.7m×1.8m) | 80,000円~150,000円 | 120,000円~200,000円 |

| 2.0坪(約3.6m×1.8m) | 100,000円~200,000円 | 150,000円~280,000円 |

※上記はフェンスなしの基本的なデッキ本体の価格目安です。フェンスやステップを追加する場合は、別途費用がかかります。

DIYキットのメリットは、材料の拾い出しや難しいカット作業が不要で、失敗のリスクが低いことです。一方で、デザインやサイズがある程度決まっているため、オリジナリティを追求したい方には物足りないかもしれません。

材料から揃えて作る場合の費用相場

設計から材料の調達まで、すべて自分で行う「フルスクラッチ」での製作は、最もコストを抑えられる可能性があり、デザインの自由度も最大限に高まります。費用は木材の種類によって劇的に変わります。

ここでは、一般的なサイズである約2坪(幅3.6m × 奥行1.8m)のウッドデッキを製作する場合の材料費をシミュレーションしてみましょう。

使用する木材別の材料費シミュレーション(約2坪の場合)

| 材料項目 | SPF材(安価なソフトウッド) | ウエスタンレッドシダー(中価格帯ソフトウッド) | ウリン(高価なハードウッド) |

|---|---|---|---|

| 床板 | 約 15,000円~25,000円 | 約 40,000円~60,000円 | 約 80,000円~120,000円 |

| 根太・大引き | 約 10,000円~15,000円 | 約 20,000円~30,000円 | 約 40,000円~60,000円 |

| 束柱・束石 | 約 5,000円~8,000円 | 約 5,000円~8,000円 | 約 5,000円~8,000円 |

| ビス・金物類 | 約 5,000円~10,000円 | 約 5,000円~10,000円 | 約 8,000円~15,000円 |

| 塗料 | 約 5,000円~10,000円 | 約 5,000円~10,000円 | (基本不要だが塗る場合)約 8,000円~15,000円 |

| 合計目安 | 約 40,000円~68,000円 | 約 75,000円~118,000円 | 約 141,000円~218,000円 |

※木材価格は購入先や時期によって変動します。上記はあくまで目安です。

※この他に、防草シートや砂利などの費用が別途かかる場合があります。

このように、同じサイズのウッドデッキでも、選ぶ木材によって総額が3倍以上変わることもあります。安価なSPF材は初期費用を抑えられますが、耐久性が低いため頻繁な塗装メンテナンスが必須です。一方、高価なウリンは初期投資は大きいものの、非常に高い耐久性を持ち、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。長期的な視点(ライフサイクルコスト)で材料を選ぶことが重要です。

業者に依頼した場合との費用比較

それでは、同じウッドデッキを専門業者に依頼した場合はどうなるでしょうか。業者に依頼した場合の費用は、「材料費」+「施工費」+「諸経費」で構成されます。施工費の単価は1平方メートルあたり15,000円~30,000円程度が相場とされています。

約2坪(約6.6㎡)のウッドデッキを想定した費用比較

| 製作方法 | 材質 | 費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 材料からDIY | SPF材(ソフトウッド) | 4万円~7万円 | 最も安価だが、耐久性が低く要メンテナンス。 |

| DIYキット | 人工木 | 15万円~28万円 | 製作が比較的容易で失敗が少ない。 |

| 業者に依頼 | 人工木 | 30万円~50万円 | 高品質・高耐久で安心。手間はかからないが最も高価。 |

| 業者に依頼 | ハードウッド(ウリン等) | 40万円~70万円 | 最高級の品質と耐久性。費用も最高レベル。 |

この比較表から分かるように、DIYは業者に依頼するのに比べて、おおよそ2分の1から4分の1程度の費用で実現できる可能性があります。特に、安価なソフトウッドを使って自作すれば、圧倒的なコストパフォーマンスを発揮します。

ただし、これはあくまで金銭的な比較です。DIYにかかる自分の時間や労力、失敗のリスクといった「見えないコスト」も考慮に入れる必要があります。予算、スキル、時間を総合的に判断し、自分にとって最適な方法を選びましょう。

ウッドデッキDIYの2つの方法

ウッドデッキをDIYするには、大きく分けて2つのアプローチがあります。一つは、初心者でも安心して取り組める「DIYキット」を利用する方法。もう一つは、設計から材料選びまで全て自分で行う、こだわり派向けの「オリジナル製作」です。それぞれの特徴を理解し、自分のスキルレベルや目的に合った方法を選ぶことが成功への第一歩です。

初心者でも簡単なDIYキット

DIYの経験がほとんどない方や、できるだけ手間をかけずにウッドデッキを設置したい方に最適なのが「DIYキット」です。これは、ウッドデッキの製作に必要な部材があらかじめセットになっている商品です。

DIYキットの主な特徴とメリット

- 材料の事前準備が不要: 最大のメリットは、木材が設置サイズに合わせてカット済みであることです。面倒な材料の拾い出しや、正確性が求められる切断作業を自分で行う必要がありません。これにより、作業時間の大幅な短縮と、材料の切り間違いといった致命的な失敗を防げます。

- 分かりやすい組立説明書: ほとんどのキットには、図や写真を使った丁寧な組立説明書が付属しています。手順通りに組み立てていくだけで完成するように設計されているため、まるで大きなプラモデルを作るような感覚で作業を進められます。メーカーによっては、組み立て動画を公開している場合もあり、より理解を深めることができます。

- 品質の安定: キットに使われている木材や金物は、その製品の仕様に合わせて選定されているため、品質が安定しています。自分で材料を選ぶ際に起こりがちな「強度不足の木材を選んでしまった」「ビスの種類を間違えた」といった心配がありません。

- 時間の節約: 設計や材料調達にかかる時間が不要なため、週末の休みなどを利用して、比較的短期間で完成させることが可能です。「とにかく早くウッドデッキが欲しい」というニーズに応えてくれます。

DIYキットがおすすめな人

- DIYの経験が全くない、または少ない初心者の方

- 電動工具の扱いに慣れていない方

- 設計や材料計算に時間をかけたくない、かけられない方

- 失敗のリスクを最小限に抑えたい方

- 標準的なサイズやデザインで満足できる方

DIYキットの注意点

一方で、DIYキットにはいくつかの制約もあります。デザインやサイズはメーカーが提供するバリエーションの中から選ぶことになるため、完全に自由な設計はできません。庭が特殊な形状(変形地や傾斜地)である場合、うまく設置できない可能性もあります。また、一見すると割高に感じるかもしれませんが、失敗のリスクや手間を考えれば、初心者にとっては十分に価値のある選択肢と言えるでしょう。

こだわりを反映できるオリジナル製作

DIYの経験が豊富で、自分だけの理想の空間を徹底的に追求したい方には、設計からすべて自分で行う「オリジナル製作(フルスクラッチ)」がおすすめです。

オリジナル製作の主な特徴とメリット

- 究極の自由設計: オリジナル製作の最大の魅力は、その無限のデザイン自由度にあります。設置場所の形状にぴったり合わせることはもちろん、床板の張り方をヘリンボーンにしたり、パーゴラ(つる棚)やベンチを一体化させたりと、既製品では絶対に実現できない、世界に一つだけのウッドデッキを作ることができます。

- コスト管理の柔軟性: 設計を自分で行うため、予算に応じて仕様を柔軟に変更できます。例えば、「骨組みには耐久性の高い木材を使い、人目につかない部分は安価な木材でコストを抑える」といった、メリハリの効いた材料選びが可能です。こだわりたい部分にはコストをかけ、そうでない部分は節約することで、全体の予算をコントロールできます。

- 深い満足感と達成感: ゼロから自分の頭で考え、試行錯誤を重ねて作り上げたウッドデッキが完成した時の喜びは格別です。設計図が形になる過程は、まさに創造の喜びそのものです。この経験を通じて得られる深い満足感と愛着は、何にも代えがたい財産となるでしょう。

- 高度なスキル習得: 構造計算、木材の特性の理解、複雑な加工技術など、ウッドデッキをオリジナルで製作する過程では、より高度なDIYスキルが身につきます。この経験は、今後のあらゆるDIYプロジェクトに活かせる貴重な資産となります。

オリジナル製作がおすすめな人

- DIYの中級者~上級者

- 木工や建築に関する基本的な知識がある方

- 設置場所が特殊な形状で、既製キットが合わない方

- デザインや機能に強いこだわりがある方

- 時間と労力をかけてでも、理想の空間を追求したい方

オリジナル製作の注意点

オリジナル製作は、魅力的な反面、難易度が格段に上がります。強度計算や設計に誤りがあると、安全性に重大な問題が生じる危険性があります。また、材料の拾い出しから加工、組み立てまで、すべての工程を自分で行うため、膨大な時間と労力、そして忍耐力が必要です。安易な気持ちで始めると、途中で挫折してしまう可能性も少なくありません。挑戦する際は、書籍やインターネットで徹底的に情報収集を行い、綿密な計画を立てることが成功の絶対条件です。

ウッドデッキDIYの材料選びのポイント

ウッドデッキの寿命やメンテナンス性、そして全体の雰囲気は、使用する材料、特に「木材」によって大きく左右されます。材料選びは、ウッドデッキDIYの成功を決定づける最も重要な要素の一つです。ここでは、木材の二大巨頭である「天然木」と「人工木」、そしてそれぞれの代表的な種類について詳しく解説します。

天然木と人工木(樹脂木)の比較

ウッドデッキの材料は、大きく「天然木」と「人工木(樹脂木)」に分けられます。それぞれに一長一短があり、どちらが優れているということではなく、何を重視するかによって選択が変わります。

| 項目 | 天然木 | 人工木(樹脂木) |

|---|---|---|

| 質感・風合い | ◎ 自然で温かみがある。経年変化も楽しめる。 | △ 均一で人工的な質感。製品による差が大きい。 |

| メンテナンス性 | △ 定期的な再塗装が必要。腐朽・シロアリ対策が必須。 | ◎ 基本的に塗装不要。水洗い程度でOK。 |

| 耐久性 | △~◎ 木の種類による差が大きい(ソフトウッドは低く、ハードウッドは高い)。 | ◎ 腐らず、シロアリの被害も受けにくい。 |

| 初期費用 | △~◎ 木の種類による差が大きい(ソフトウッドは安く、ハードウッドは高い)。 | ○~◎ 天然木のソフトウッドよりは高く、ハードウッドと同等かそれ以上。 |

| 夏の表面温度 | ○ 比較的熱くなりにくい。 | × 高温になりやすく、裸足で歩けない場合も。 |

| 加工性 | ○~△ ソフトウッドは容易、ハードウッドは非常に硬く難しい。 | ○ 専用の道具があれば比較的容易。 |

| 環境負荷 | △ 森林伐採に繋がるが、適切に管理された木材もある(FSC認証など)。 | △ 石油由来の樹脂を使用。リサイクル材を使った製品も多い。 |

天然木の特徴・メリット・デメリット

天然木の一番の魅力は、本物の木だけが持つ自然な風合いと温もりです。一つとして同じ木目や色合いはなく、その不均一さが空間に深みを与えます。時間と共に色が変化していく「経年美」を楽しめるのも天然木ならではの特性です。

- メリット:

- 質感の良さ: 肌触りが良く、見た目にも美しい。木の香りがリラックス効果をもたらすこともあります。

- 豊富な選択肢: 後述するハードウッドやソフトウッドなど、多種多様な木材から予算や好みに合わせて選べます。

- 熱の持ちにくさ: 人工木に比べて、夏場の直射日光下でも表面温度が上がりにくいため、素足でも歩きやすい種類が多いです。

- デメリット:

- メンテナンスの手間: 最大のデメリットは、定期的なメンテナンスが不可欠であることです。美観と耐久性を維持するためには、1~5年に一度の再塗装(防腐・防虫・撥水塗料)が推奨されます。これを怠ると、腐食、シロアリの被害、カビ、ささくれ、反りなどが発生し、ウッドデッキの寿命を著しく縮めます。

- 品質のばらつき: 天然素材であるため、同じ種類の木材でも一本一本に品質の差(節の有無、反り、ねじれなど)があります。材料を選ぶ際には、良質なものを見極める目が必要です。

人工木(樹脂木)の特徴・メリット・デメリット

人工木は、木粉と樹脂(主にポリプロピレンなど)を混ぜ合わせて押し出し成形した工業製品です。近年、技術の進歩により、見た目や質感が天然木に近い製品も増えています。

- メリット:

- 圧倒的なメンテナンス性: 人工木の最大の利点は、メンテナンスが非常に楽なことです。樹脂でコーティングされているため、水分をほとんど吸収せず、腐食の心配がありません。シロアリの食害も受けにくく、防腐剤などの再塗装は基本的に不要です。日常の手入れは、水洗いやデッキブラシでの掃除で十分です。

- 高い耐久性と安定した品質: 色褪せや変形が少なく、長期間にわたって美しい状態を保ちます。工業製品であるため、色やサイズ、品質が均一で、設計通りの施工がしやすいのも特徴です。ささくれが発生しないため、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。

- デメリット:

- 夏の表面温度: 夏場の直射日光が当たる場所では、表面がかなり高温になります。特に濃い色の製品は熱を吸収しやすく、素足で歩くのが困難になるほどです。シェードを設置するなどの対策が必要になる場合があります。

- 人工的な質感: 天然木のような自然な風合いや香りはなく、質感がプラスチックに近いと感じる人もいます。経年変化もほとんどないため、「味わい」を求める方には向きません。

- 価格と補修の難しさ: 一般的に、天然木のソフトウッドよりは初期費用が高くなります。また、一度深い傷が付くと、天然木のように削って補修することが難しく、部材ごと交換になるケースが多いです。

代表的な天然木の種類と特徴

天然木と一括りに言っても、その性質は様々です。大きく、硬くて重い「ハードウッド」と、柔らかくて軽い「ソフトウッド」に分類されます。

ハードウッド(ウリン、イペなど)

熱帯地域で育った広葉樹から採れる木材で、非常に密度が高く、重くて硬いのが特徴です。その分、耐久性・耐腐朽性に優れています。

- 特徴:

- ウリン: 「鉄の木(アイアンウッド)」の異名を持つほど、非常に硬く耐久性が高い木材。水中でも腐りにくいと言われ、桟橋などにも使われます。ポリフェノールを多く含み、防腐・防虫効果が非常に高いです。

- イペ: ウッドデッキ材の最高級品の一つ。木目が美しく、ささくれが出にくいのが特徴。耐久性、耐火性にも優れていますが、価格は最も高価な部類に入ります。

- セランガンバツ: コストパフォーマンスに優れ、公共事業でも多用されるハードウッド。ウリンやイペには劣るものの、十分な耐久性を持ち、人気が高い木材です。

- メリット:

- 抜群の耐久性: 塗装などのメンテナンスをしなくても、15年~30年以上持つと言われるほどの高い耐久性を誇ります。

- 重厚感と高級感: 硬質な木材ならではの重厚な雰囲気は、高級感のある空間を演出します。

- デメリット:

- 価格が高い: ソフトウッドの数倍の価格になることが多く、初期投資が大きくなります。

- 加工が非常に困難: 非常に硬いため、DIYでの切断やビス打ちにはパワーのある電動工具と専用のビット(刃)が必須です。初心者には加工のハードルがかなり高いと言えます。

ソフトウッド(ウエスタンレッドシダー、SPF材など)

主に北米などで育った針葉樹から採れる木材で、比較的柔らかく、軽いのが特徴です。加工がしやすいため、DIYで広く利用されています。

- 特徴:

- ウエスタンレッドシダー: 「米杉」とも呼ばれます。木自体に天然の防腐・防虫成分(ヒノキチオールなど)を含んでおり、ソフトウッドの中では耐久性が高い部類に入ります。美しい赤褐色の木肌と独特の甘い香りが人気です。

- SPF材: スプルース(トウヒ)、パイン(マツ)、ファー(モミ)の頭文字を取った、北米産の針葉樹の総称。非常に安価で、ホームセンターで最も手に入りやすい木材です。柔らかく加工が非常に容易なため、DIY初心者には最適ですが、耐久性は低く、防腐処理とこまめな塗装が必須です。

- サイプレス(豪州ヒノキ): オーストラリア原産のヒノキ科の木材。シロアリに非常に強いことで知られています。独特の節と香りがあり、コストと耐久性のバランスが良い木材です。

- メリット:

- 価格が安い: ハードウッドに比べて安価なため、初期費用を抑えられます。

- 加工が容易: 柔らかいため、DIY用の一般的な電動工具で簡単に切断や穴あけができます。

- デメリット:

- 耐久性が低い: そのままでは腐りやすく、シロアリの被害にも遭いやすいため、防腐処理された木材を選び、定期的な塗装メンテナンスを行うことが長持ちさせるための絶対条件となります。

ウッドデッキDIYに必要な道具一覧

ウッドデッキを安全かつ効率的に製作するためには、適切な道具を揃えることが不可欠です。ここでは、「必ず揃えたい必須の道具」と、「あると作業が格段にはかどる便利な道具」に分けてご紹介します。高価な電動工具はレンタルも視野に入れ、賢く準備を進めましょう。

必ず揃えたい必須の道具

これらの道具がなければ、ウッドデッキの製作は困難です。DIYの基本となる道具でもあるため、これを機に揃えておくのも良いでしょう。

| カテゴリ | 道具名 | 主な用途・役割 |

|---|---|---|

| 計測・墨付け | メジャー(コンベックス) | 長さの測定。最低でも5.5m以上のものがおすすめ。 |

| さしがね(曲尺) | 直角の確認、短い長さの測定、墨付け(線を引くこと)。 | |

| 水平器 | 基礎や骨組みの水平・垂直を確認する最重要アイテム。長さ60cm以上あると精度が上がる。 | |

| 水糸・杭 | 基礎を設置する位置を正確に出すために使用。 | |

| 切断 | 電動丸ノコ | 木材を直線的に、素早く、綺麗に切断する。ウッドデッキDIYでは必須の電動工具。 |

| 締結・穴あけ | インパクトドライバー | 強力な力でビス(ネジ)を打ち込む。ウッドデッキ製作では数百本のビスを打つため、手動では不可能。 |

| 電動ドリルドライバー | ビス打ちの他、下穴を開ける作業に使う。インパクトドライバーと兼用できる機種も多い。 | |

| 各種ビット類 | プラスドライバービット、下穴用ドリルビット、皿取り錐(ビスの頭を綺麗に収める)など。 | |

| 基礎工事 | スコップ(角スコップ) | 束石を設置する場所の土を掘る。 |

| 木槌・ゴムハンマー | 束石の高さを微調整する際に叩いたり、木材をはめ込んだりする際に使用。 | |

| 安全装備 | 作業用手袋 | 手の怪我や汚れを防ぐ。滑り止め付きが望ましい。 |

| 保護メガネ | 木材の切断時に飛散する木くずや、ビスが折れた際の破片から目を守る。 |

特に重要な道具のポイント解説

- インパクトドライバー: ウッドデッキDIYの心臓部とも言える道具です。手でドライバーを回すのとは比較にならないほどのパワーとスピードで作業が進みます。バッテリー式のコードレスタイプが取り回しやすく便利です。ハードウッドを扱う場合は、よりトルク(回転力)の強いモデルが必要になります。

- 電動丸ノコ: 厚みのあるデッキ材や根太を正確に切断するには必須です。安全に使うためには、正しい知識と練習が必要です。最初は薄い板などで練習し、キックバック(刃が材料に食い込み、本体が作業者側に跳ね返る現象)などの危険性を十分に理解してから本番に臨みましょう。

- 水平器: ウッドデッキの仕上がりは基礎の水平で決まると言っても過言ではありません。束石を設置する際、根太を組む際など、あらゆる場面で水平を確認するために使います。短いものだと誤差が出やすいので、できるだけ長いものを用意することをおすすめします。

あると作業がはかる便利な道具

必須ではありませんが、これらの道具があると作業の精度が上がり、時間短縮にも繋がります。より美しい仕上がりを目指すなら、導入を検討してみましょう。

| カテゴリ | 道具名 | 主な用途・役割 |

|---|---|---|

| 切断補助 | ソーガイド | 丸ノコに取り付けて使う定規。誰でも簡単に直角や任意の角度で正確な切断ができる。 |

| ジグソー | 曲線のカットや、角のくり抜き加工などに使用。植木を避ける穴を開ける際などに活躍。 | |

| 固定 | クランプ(F型・C型) | 材料を作業台に固定したり、木材同士を接着・ビス止めする際に仮押さえしたりする。両手が自由になり安全かつ正確に作業できる。 |

| 研磨・仕上げ | 電動サンダー | 木材の表面を滑らかに研磨する。特に塗装前の下地処理や、ささくれの除去に使うと仕上がりが格段に向上する。 |

| 作業環境 | 作業台(ソーホース) | 木材の切断や組み立てを行うための台。地面での作業に比べて姿勢が楽になり、腰への負担を軽減。安全な作業環境を確保できる。 |

| その他 | レーザーレベル | レーザー光で水平・垂直のラインを壁や地面に照射する。広範囲の水平を一度に確認できるため、基礎の高さ合わせなどで非常に便利。 |

特にソーガイドとクランプは、初心者でもプロ並みの精度を出すための強力な助っ人です。丸ノコの扱いに不安がある方は、まずソーガイドの導入を検討すると良いでしょう。クランプは大小さまざまなサイズがあり、一つあるだけで作業の幅が大きく広がります。

道具はレンタルサービスも活用しよう

ウッドデッキDIYのために、これら全ての道具、特に高価な電動工具を買い揃えるのは大きな負担になります。もし「今後もDIYを続けるか分からない」「一度しか使わないかもしれない」という場合は、レンタルサービスの活用が非常に賢い選択です。

レンタルサービスのメリット

- 初期費用の削減: 数万円するインパクトドライバーや丸ノコも、1日あたり数百円~数千円でレンタルできます。購入に比べて圧倒的にコストを抑えられます。

- 高性能なプロ用機材: レンタルショップでは、家庭用よりもパワフルで高性能なプロ仕様のモデルが用意されていることが多いです。特にハードウッドのような硬い材料を扱う際には、大きなアドバンテージになります。

- 保管場所が不要: DIY工具は意外とかさばるもの。レンタルなら使用後に返却するだけなので、保管場所に悩む必要がありません。

- メンテナンス不要: 刃の交換やバッテリーの管理など、面倒なメンテナンスは全てレンタル業者が行ってくれます。

どこでレンタルできるか?

- 大手ホームセンター: カインズやコーナンなど、多くのホームセンターで工具レンタルサービスが提供されています。店舗で直接借りられる手軽さが魅力です。

- 工具専門のレンタル業者: インターネットで検索すると、全国配送に対応した専門のレンタル業者が多数見つかります。品揃えが豊富で、より専門的な工具も借りることが可能です。

DIYを始める前に、まず「購入する道具」と「レンタルする道具」をリストアップし、計画的に準備を進めることで、無駄な出費を抑え、スムーズに作業をスタートさせましょう。

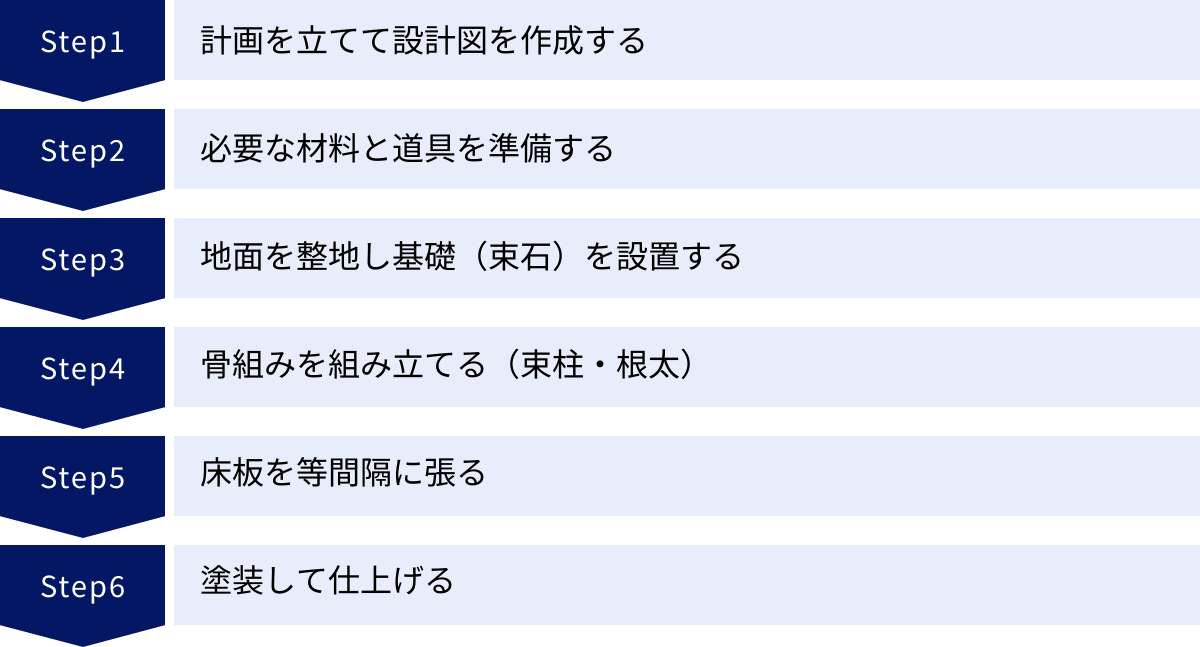

【完全ガイド】ウッドデッキDIYの作り方6ステップ

いよいよ、ウッドデッキ製作の具体的な手順を解説します。安全を第一に、焦らず一つひとつの工程を丁寧に行うことが、美しく頑丈なウッドデッキを完成させるための鍵です。ここでは、最も基本的な作り方を6つのステップに分けて紹介します。

① 計画を立てて設計図を作成する

全ての作業の土台となる、最も重要なステップです。ここでの計画が曖昧だと、後の工程で必ず問題が発生します。

- 設置場所の決定と採寸:

- ウッドデッキをどこに、どのくらいの大きさで作りたいかを具体的に決めます。リビングの窓からの出入りを考えるか、庭の景観をどう活かすかなどを考慮しましょう。

- メジャーを使って、設置予定場所の幅と奥行きを正確に測定します。障害物(雨どいのパイプ、エアコンの室外機、水道のメーターなど)がないかも確認します。最低でも2~3回は測り直し、ミスがないか確認しましょう。

- 用途とデザインの具体化:

- そのウッドデッキで何をしたいですか?(例:バーベキュー、子供の遊び場、洗濯物干しスペース、カフェテラス風など)。用途によって必要な広さや、フェンス・階段の有無などが変わってきます。

- 簡単なスケッチを描いて、全体のイメージを固めます。

- 設計図の作成:

- 方眼紙やPCの作図ソフトを使って、簡単な設計図を描きます。プロのような精密なものである必要はありませんが、以下の情報は必ず盛り込みましょう。

- 平面図: ウッドデッキを真上から見た図。全体の寸法、床板の向き、束石の配置と間隔を記入します。

- 立面図: ウッドデッキを真横から見た図。地面から床板までの高さ、束柱の長さ、根太のサイズなどを記入します。

- 構造の検討:

- 束石の間隔: 一般的に90cm~120cm四方が目安です。

- 根太の間隔: 使用する床板の厚みによりますが、45cm~60cm間隔が一般的です。間隔が広すぎると床がたわむ原因になります。

- 床板のすき間: 5mm程度のすき間を設けます。これは雨水の排水と木材の膨張に対応するためです。

- 方眼紙やPCの作図ソフトを使って、簡単な設計図を描きます。プロのような精密なものである必要はありませんが、以下の情報は必ず盛り込みましょう。

② 必要な材料と道具を準備する

作成した設計図をもとに、必要な材料の数量を計算(木拾い)し、道具を揃えます。

- 材料のリストアップ:

- 設計図から、各部材(床板、根太、大引き、束柱)がそれぞれ何本必要か、長さは何mのものが何本、といった形でリストアップします。

- カットミスや材料のロスを考慮し、計算した数量よりも1割程度多めに購入しておくと安心です。

- ビス(ステンレス製がおすすめ)、束石、羽子板付き束石、各種金物、塗料、防草シートなども忘れずにリストに入れます。

- 材料・道具の調達:

- ホームセンターや木材専門店、インターネット通販などで材料を購入します。ホームセンターでは、指定の寸法にカットしてくれるサービスがある場合も多いので、活用すると作業が楽になります。

- 必要な道具(購入またはレンタル)を全て揃えます。作業を始めてから「あれがない!」となると、作業が中断してしまいます。

③ 地面を整地し基礎(束石)を設置する

ウッドデッキの耐久性と安定性を決める、非常に地道で重要な工程です。

- 整地と草むしり:

- 設置場所の雑草を根から抜き取り、石やゴミを取り除きます。

- 地面に凹凸がある場合は、スコップで土を削ったり盛ったりして、できるだけ平らにならします。

- 「転圧機」を使ったり、角材で地面を叩いたりして、地面を固めます(転圧)。

- 防草シートの敷設:

- ウッドデッキの下から雑草が生えてくるのを防ぐため、整地した地面の上に防草シートを敷き詰めます。シートの継ぎ目は10cm以上重ね合わせるのがポイントです。

- 墨出しと束石の配置:

- 設計図通りに、水糸と杭を使ってウッドデッキの正確な外周と、束石を置く位置を地面にマーキング(墨出し)します。

- 対角線の長さを測り、両方が同じ長さになっていれば、正確な長方形(直角)が出ている証拠です。

- マーキングした位置の土を少し掘り、砕石を敷いて突き固め、その上に束石を置きます。

- 水平出し:

- 全ての束石の上面が、完全に同じ高さで水平になるように調整します。これが最も根気のいる作業です。

- 長い板と水平器を使い、複数の束石にまたがって水平を確認します。高さが足りない場合は下に砂やモルタルを敷き、高すぎる場合は下の土を削って調整します。レーザーレベルがあると非常に効率的です。

④ 骨組みを組み立てる(束柱・根太)

基礎の上に、ウッドデッキの骨格となる部分を組み立てていきます。

- 束柱の設置:

- 束石の上に、垂直に束柱を立てます。羽子板付きの束石を使うと、ビスで簡単に固定できます。

- 大引き・根太の設置:

- 束柱の上に、骨組みの土台となる「大引き(おおびき)」を設置し、水平を確認しながら固定します。

- 大引きの上に、床板を支える「根太(ねだ)」を、設計図通りの間隔で垂直に並べていきます。

- 根太がずれないように、専用の金物(根太受け金物など)やビスを使って、大引きにしっかりと固定します。

- この骨組みの段階で、再度全体の水平と直角が正確に出ているかを確認します。ここで歪んでいると、床板を綺麗に張ることができません。

⑤ 床板を等間隔に張る

いよいよウッドデッキの顔となる床板を張っていきます。見た目に直結する工程なので、丁寧に作業しましょう。

- 1枚目の床板の固定:

- 基準となる1枚目の床板の位置決めが非常に重要です。建物の壁際から張る場合は、壁と平行になるように慎重に位置を合わせます。

- 根太と交差する全ての点で、ビスを2本ずつ打ち込んで固定します。ハードウッドの場合は、必ずビスより少し細いドリルで下穴を開けてからビスを打ちます。下穴を開けないと木が割れたり、ビスが折れたりします。

- スペーサーを使って等間隔に張る:

- 2枚目以降は、すでに張った床板との間に「スペーサー」を挟んで、すき間を一定に保ちます。5mm厚のベニヤ板の端材などがスペーサーとして便利です。

- このすき間は見た目の美しさだけでなく、雨水の排水や木材の伸縮を吸収する重要な役割を果たします。

- 1枚ずつ丁寧に固定していき、最後の1枚は、必要であれば幅をカットして調整します。

- 端の処理:

- 全ての床板を張り終えたら、デッキの端からはみ出している部分を、丸ノコとソーガイドを使って一直線に切り落とします。これにより、仕上がりが非常にシャープで美しくなります。

⑥ 塗装して仕上げる

最後の仕上げです。塗装は見た目を良くするだけでなく、木材を雨や紫外線から守り、寿命を延ばすために不可欠な作業です(人工木の場合は不要)。

- サンディング(研磨):

- 塗装の前に、床板の表面やカットした木口(断面)を電動サンダーや紙やすりで研磨し、滑らかにします。ささくれを取り除き、塗料のノリを良くする効果があります。

- 塗装:

- 屋外用の木材保護塗料(防腐・防カビ・防虫・撥水効果のあるもの)を、刷毛やローラーで塗っていきます。

- 木口は水分を最も吸収しやすい部分なので、特に念入りに塗料を染み込ませます。

- 一度塗りが乾燥したら、再度重ね塗り(2回塗り以上)をすると、より保護効果が高まります。

これで、あなただけのオリジナルウッドデッキの完成です。完全に乾燥するのを待って、お気に入りのテーブルや椅子を置いて、夢の空間を楽しみましょう。

ウッドデッキDIYで失敗しないための5つの注意点

念入りに計画し、丁寧に作業を進めても、思わぬ落とし穴にはまってしまうのがDIYの怖いところです。ここでは、初心者が陥りがちな失敗を未然に防ぎ、安全で長持ちするウッドデッキを作るための5つの重要な注意点を解説します。

① 強度と安全性を最優先に考える

見た目の美しさやデザイン性に気を取られがちですが、DIYで最も重要なのは見た目ではなく、人が乗っても絶対に壊れない構造的な安全性です。家族や友人が安心して使える空間にするために、以下の点は必ず守りましょう。

- 構造材の選定と間隔: ウッドデッキの骨格となる束柱、大引き、根太には、十分な太さと強度のある木材を選びましょう。これらの部材の間隔(スパン)は、自己流で決めずに、木材メーカーが推奨する基準や、信頼できるDIY情報サイトの設計例を参考にします。間隔を広げすぎると、完成後に床がたわんだり、最悪の場合は抜け落ちたりする危険があります。

- ビスと金物の選定: ビスやボルト、各種接続金物は、必ず「屋外用」または「ステンレス製」「溶融亜鉛めっき(ドブめっき)」など、錆に強い製品を使用してください。屋内で使う安価な鉄製のビスは、雨水によってすぐに錆びてしまい、強度が著しく低下します。錆びたビスが折れると、デッキの崩壊に直結します。

- フェンス(手すり)の強度: 小さなお子様がいるご家庭や、地面からの高さが60cm以上あるウッドデッキには、安全のためにフェンスの設置が強く推奨されます。このフェンスは、子供が寄りかかったり、大人が手をついたりしてもびくともしない強度が必要です。柱をデッキの骨組み(根太や大引き)に直接、頑丈なボルトで固定するなど、取り付け方法を十分に検討してください。床板にビスで固定しただけの簡単なフェンスは非常に危険です。

② 正確な採寸と水平の確保を徹底する

ウッドデッキ作りは、測量と建築のミニチュア版のようなものです。全ての歪みや不具合は、最初の計測ミスや基礎のズレから始まります。

- 採寸は複数回行う: 設計前の最初の採寸は、ウッドデッキ全体のサイズを決める根幹です。必ず2人以上で確認するか、一人でも最低3回は測り直しましょう。「これくらいだろう」という安易な判断は禁物です。

- 基礎の水平出しは妥協しない: 全ての歪みは基礎のズレから始まると言っても過言ではありません。束石を設置する際の水平出しは、ウッドデッキDIYの中で最も地味で、しかし最も重要な作業です。一つひとつの束石の水平はもちろん、全ての束石の天面の高さがミリ単位で揃っている状態を目指してください。ここで妥協すると、骨組みがガタつき、床板が波打ち、雨水が特定の場所に溜まるなど、後からでは修正困難な問題が次々と発生します。長い水平器や水盛り、レーザーレベルといった道具を駆使し、時間をかけてでも完璧な水平を出しましょう。

- 直角の確認: 骨組みを組む際は、さしがねを使って常に直角を確認します。大きな四角形の直角を確認するには、「3:4:5の法則(ピタゴラスの定理)」を利用すると便利です。辺の長さが3mと4mの角が直角であれば、対角線の長さは必ず5mになります。この比率を使えば、正確な直角を簡単に出すことができます。

③ メンテナンスのしやすさも考慮して設計する

ウッドデッキは作って終わりではありません。特に天然木の場合は、その後のメンテナンスが寿命を大きく左右します。設計段階から、メンテナンスのしやすさを考慮しておくことが賢明です。

- 床下の通風確保: ウッドデッキが腐る最大の原因は湿気です。床下の風通しが悪いと、湿気がこもり、木材の腐食やカビ、シロアリの発生を招きます。地面から床板までの高さ(デッキ高)をある程度(最低でも30cm以上)確保し、空気の流れを妨げない設計を心がけましょう。デッキの側面を板で完全に塞いでしまうと通気が悪くなるため、隙間を設けるなどの工夫が必要です。

- 掃除のしやすさ: 床板の隙間から落ちた葉やゴミが床下に溜まると、湿気の原因となり、虫の住処にもなります。点検や掃除のために、床板の一部を取り外せるようにしておく(点検口を設ける)と、後々のメンテナンスが非常に楽になります。

- 再塗装の作業性: 定期的な再塗装が必要な場合、作業スペースが確保されているかも重要です。建物の壁や隣家の塀に近すぎると、刷毛やローラーが入りにくく、作業が困難になります。設計時に、周囲に人が入れる程度のスペースを確保しておきましょう。

④ 建築基準法などの関連法規を確認する

「庭に作るものだから自由でしょ?」と思いがちですが、一定の条件を満たすウッドデッキは、建築基準法上の「建築物」と見なされ、法的な規制の対象となる場合があります。知らずに建ててしまい、後から行政指導を受け、最悪の場合は撤去命令に至るケースもゼロではありません。

- 建築確認申請の要否:

- 屋根の有無: 屋根があるウッドデッキ(パーゴラにポリカーボネート板などを張った場合も含む)は、建築物と見なされる可能性が高くなります。

- 床面積: 屋根付きで床面積が10㎡(約6畳)を超える場合、原則として建築確認申請が必要です。

- 構造: 土地に固定されている(コンクリート基礎などで緊結されている)ものは建築物と判断されやすいです。

- 地域: 防火地域や準防火地域では、より厳しい規制(使用できる材料の制限など)がかかります。

- 事前の確認が必須: これらの基準は複雑で、自治体によって解釈が異なる場合もあります。自分の計画が法規に触れないか、DIYを始める前に必ずお住まいの市区町村の役場(建築指導課など)に問い合わせて確認することをおすすめします。簡単な設計図を持って相談に行くと、話がスムーズに進みます。

⑤ 作業音や塗料の匂いなど近隣へ配慮する

DIYは楽しいものですが、その楽しさを維持するためには、周囲への配慮が不可欠です。ご近所トラブルは、せっかくのウッドデッキライフを台無しにしてしまいます。

- 作業音: 電動丸ノコやインパクトドライバーの作動音は、想像以上に大きく響きます。作業は平日の日中や週末の午前10時~午後5時頃までにするなど、早朝や夜間の作業は絶対に避けましょう。

- 事前の声かけ: 作業を始める前に、「しばらくの間、ウッドデッキを作るのでご迷惑をおかけします」と、両隣や裏のお宅に一言挨拶しておくだけで、相手の心証は全く異なります。コミュニケーションがトラブルの最良の予防策です。

- 塗料の匂い: 油性の木材保護塗料は、乾燥するまで強いシンナー臭を放つものがあります。風の強い日は避け、風向きを考慮して作業しましょう。最近は匂いの少ない水性塗料も増えているので、そちらを選ぶのも一つの手です。

- 木くずの飛散: 木材をカットする際の木くずが、風で隣の家の洗濯物や車に付着しないように注意が必要です。ブルーシートで養生したり、作業場所を工夫したりする配慮をしましょう。

完成したウッドデッキを長持ちさせるメンテナンス方法

苦労して作り上げたウッドデッキは、愛情を込めてメンテナンスをすることで、その美しさと機能性を長期間保つことができます。特に天然木のウッドデッキにとって、メンテナンスは寿命を決定づける重要な作業です。ここでは、基本的な掃除方法と再塗装のポイントを解説します。

定期的な掃除のやり方

ウッドデッキは屋外にあるため、砂埃、土汚れ、落ち葉、鳥のフンなど、様々な汚れが付着します。これらを放置すると、カビやコケの発生、腐食の原因となります。

日常的な手入れ(月に1~2回程度)

- 掃き掃除: ほうきを使って、表面の砂埃や落ち葉、ゴミなどを取り除きます。特に、床板のすき間に詰まったゴミは、湿気を溜め込む原因になるため、マイナスドライバーや細い棒などで丁寧にかき出しましょう。

念入りな掃除(年に1~2回、梅雨前や秋口がおすすめ)

- 水洗い: まず、デッキ全体に水をかけ、表面の大きな汚れを浮かび上がらせます。

- ブラッシング: デッキブラシに水または中性洗剤を薄めた液を含ませ、木目に沿って優しくこすります。ゴシゴシと強くこすりすぎると、木材の表面を傷つけ、ささくれの原因になるので注意が必要です。

- 洗い流し: 汚れが浮き上がったら、ホースなどでたっぷりの水を使って洗剤成分と汚れを完全に洗い流します。洗剤が残っていると、変色やシミの原因になることがあります。

- 乾燥: 最後に、乾いた雑巾で余分な水分を拭き取り、天気の良い日に半日~1日かけて、ウッドデッキを完全に乾燥させます。

高圧洗浄機の使用について

高圧洗浄機は効率的に汚れを落とせますが、水圧が強すぎると木材の柔らかい部分(夏目)を削り取ってしまい、表面が毛羽立ったり、ささくれがひどくなったりする原因になります。使用する場合は、必ず最も弱い圧力に設定し、ノズルを木材から30cm以上離して、広角に噴射するようにしてください。目立たない場所で試してから、全体に使用することをおすすめします。

再塗装のタイミングと手順

天然木のウッドデッキにとって、再塗装は美観の維持だけでなく、木材を紫外線や雨水による劣化から守るための最も重要なメンテナンスです。塗装が劣化すると、木材が直接ダメージを受けることになり、腐食や反り、割れが急速に進行します。

再塗装のタイミングの目安

- 撥水性の低下: デッキに水をかけたとき、水を弾かずにじわっと染み込むようになったら、塗膜の防水効果が切れているサインです。

- 色褪せ・カビの発生: 表面の色が褪せて白っぽくなったり(銀白化)、黒ずんだカビが見られたりするようになったら、再塗装の時期です。

- 期間の目安: 使用している木材や環境(日当たり、降雨量など)によって大きく異なりますが、一般的に安価なソフトウッド(SPF材など)で1~3年、耐久性の高いソフトウッド(ウエスタンレッドシダーなど)で2~4年、ハードウッドで3~5年以上が目安とされています。定期的に状態をチェックし、劣化のサインを見逃さないようにしましょう。

再塗装の基本的な手順

- 準備: 塗料が周囲に飛び散らないように、ウッドデッキの周りや建物の壁などをマスカーや養生テープで保護します。

- 洗浄: 上記の「念入りな掃除」の手順で、デッキ表面の汚れ、カビ、コケを完全に除去します。カビがひどい場合は、木材用のカビ取り剤を使用します。洗浄後、ウッドデッキを最低でも丸1日は乾燥させ、木材内部の水分を完全になくします。木材が湿った状態で塗装すると、塗料がうまく密着せず、早期の剥がれの原因になります。

- 研磨(サンディング): 劣化した古い塗膜や、表面の毛羽立ち、ささくれをサンドペーパー(#180~#240程度)や電動サンダーで研磨し、取り除きます。この作業を行うことで、新しい塗料の密着性が高まり、仕上がりが格段に美しくなります。研磨後に出た粉は、ほうきや乾いた布で綺麗に拭き取ります。

- 塗装(1回目): 木材保護塗料を、刷毛やコテバケ、ローラーを使って木目に沿って塗っていきます。塗りムラができないように、薄く均一に伸ばすのがコツです。特に、木材の切断面である木口は、塗料を最も吸い込みやすい部分なので、吸わなくなるまでたっぷりと塗り込みます。

- 乾燥: 塗料メーカーが指定する乾燥時間を守り、1回目の塗装を完全に乾燥させます。

- 塗装(2回目): 1回目と同様に、2回目の塗装を行います。重ね塗りをすることで、塗膜の厚みが増し、保護効果と耐久性が大幅に向上します。

- 完全乾燥: 塗装後は、塗料が完全に硬化するまで、なるべくデッキの上を歩いたり、物を置いたりしないようにします。

手間はかかりますが、このメンテナンスを定期的に行うことで、ウッドデッキは10年、20年と長く使い続けることができる、かけがえのない生活の一部となるでしょう。

初心者におすすめのウッドデッキDIYキットメーカー3選

ウッドデッキDIYに初めて挑戦する方にとって、必要な部材が揃ったDIYキットは非常に心強い味方です。ここでは、品質やサポート体制に定評があり、初心者でも安心して選べる人気のメーカーを3社ご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身の希望に合ったキットを見つけてみてください。

※掲載している情報は、各公式サイトを参照して記述しています。商品の仕様や価格は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

① RESTA(リスタ)

内装・外装のDIY用品を幅広く取り扱うオンラインショップ「RESTA」が展開するウッドデッキキットです。特に人工木の「RESTAWOOD(レスタウッド)」シリーズが人気で、豊富なラインナップと分かりやすさで多くのDIYユーザーから支持されています。

- 特徴:

- 人工木キットの豊富なバリエーション: 「RESTAWOOD」は、カラーバリエーション(チャコールブラック、ダークブラウン、モカ、グレー)やサイズ展開が非常に豊富です。自宅の庭に合わせたサイズを選びやすく、フェンスやステップなどのオプションパーツも充実しているため、理想の形を追求しやすいのが魅力です。

- 初心者向けの親切なサポート: ウェブサイト上に非常に詳細な施工マニュアルや動画コンテンツが用意されている点が、初心者にとって最大のメリットです。組み立て手順を動画で確認できるため、説明書だけでは分かりにくい部分も直感的に理解できます。また、必要な部材を自動で計算してくれるシミュレーター機能もあり、計画段階からスムーズに進められます。

- コストパフォーマンス: 高品質な人工木キットでありながら、比較的リーズナブルな価格設定も魅力の一つです。自分で施工する手間を惜しまなければ、業者に依頼するよりも大幅にコストを抑えて、本格的な人工木ウッドデッキを手に入れることができます。

- こんな人におすすめ:

- 初めて人工木のウッドデッキDIYに挑戦する方

- 詳細なマニュアルや動画で、手順をしっかり確認しながら作業したい方

- 豊富な選択肢の中から、自分好みの色やサイズのキットを選びたい方

参照:RESTA DIY SHOP 公式サイト

② MINO(ミノ)

建築資材メーカーのMINO株式会社が開発・販売する人工木材「彩木(さいき)」シリーズは、天然木の質感を徹底的に追求した高級人工木材として知られています。その「彩木」を使用したウッドデッキキットは、他とは一線を画す品質とデザイン性を誇ります。

- 特徴:

- 天然木に迫るリアルな質感: 「彩木」の最大の特徴は、ウレタン樹脂とアルミの芯材からなる独自の構造です。表面には天然木の木目を型取りした凹凸が施されており、見た目も手触りも本物の木に非常に近い質感を実現しています。均一的な人工木のデザインに物足りなさを感じる方に最適です。

- 優れた断熱性で夏も快適: 一般的な樹脂木(ポリエチレン+木粉)のウッドデッキは夏場に高温になりやすいのが弱点ですが、「彩木」は主原料が断熱性の高い硬質ウレタンフォームのため、熱をためにくく、夏場の表面温度上昇を大幅に抑制します。これにより、真夏でも比較的快適に過ごすことができ、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。

- 軽量かつ高耐久: 内部にアルミ芯材が入っているため、軽量でありながら高い強度と耐久性を両立しています。これにより、施工時の取り扱いが容易になるというメリットもあります。

- こんな人におすすめ:

- 人工木でも、見た目や質感には徹底的にこだわりたい方

- 夏場のウッドデッキの表面温度が気になる方

- 初期費用はかかっても、長く使える高品質なものを求めている方

参照:MINO株式会社 公式サイト

③ カインズ

全国に店舗を展開する大手ホームセンター「カインズ」は、DIYユーザーにとって最も身近な存在の一つです。オリジナルブランドの商品が豊富で、ウッドデッキに関しても、手軽な天然木キットから本格的な人工木キットまで、幅広いラインナップを取り揃えています。

- 特徴:

- 手頃な価格帯と入手のしやすさ: カインズの強みは、何と言ってもその手頃な価格設定と、店舗で実物を確認できるアクセスの良さです。特に、SPF材などのソフトウッドを使用した天然木のキットは非常に安価で、「まずは試しに小さなものから作ってみたい」というDIY入門者に最適です。

- 幅広い選択肢: 安価な天然木(ソフトウッド)キット、メンテナンスフリーの人工木キット、さらにはタイル式のジョイントデッキなど、予算や目的に応じて様々なタイプの製品から選べます。また、ウッドデッキ本体だけでなく、塗料や工具、関連アクセサリーまで、必要なものが全て一箇所で揃うのも大きなメリットです。

- 店舗でのサポート: オンラインだけでなく、実際に店舗に足を運んで商品を見たり、DIYに詳しいスタッフに相談したりできるのは、初心者にとって大きな安心材料となります。サイズ感や色合いを直接確かめられるため、イメージとの相違が起こりにくいです。

- こんな人におすすめ:

- とにかく初期費用を抑えてウッドデッキDIYを始めたい方

- 実物を見て、触ってから購入を決めたい方

- ウッドデッキ本体だけでなく、関連する道具や材料もまとめて揃えたい方

参照:カインズ 公式サイト

DIYが難しいと感じたらプロへの依頼も選択肢に

ここまでウッドデッキDIYの方法を詳しく解説してきましたが、読んでいくうちに「自分には時間がないかもしれない」「安全に作れる自信がない」と感じた方もいるかもしれません。そのような場合、無理にDIYに固執する必要はありません。専門の施工業者に依頼することも、理想のウッドデッキを手に入れるための立派な選択肢の一つです。

プロに依頼するメリット

DIYにはない、プロならではのメリットは数多く存在します。時間や安全、品質を重視するなら、プロへの依頼が最善の選択となるでしょう。

- 圧倒的な品質と仕上がり: プロの職人は、長年の経験で培った専門知識と高度な技術を持っています。ミリ単位の精度で水平を出し、強度計算に基づいた頑丈な構造で、素人では到底真似できない美しく、そして安全なウッドデッキを完成させてくれます。見た目の美しさだけでなく、長期間の使用に耐える耐久性も確保されます。

- 工期の短縮: DIYで数週間~数ヶ月かかるような作業も、プロであれば数日で完了します。専用の機材と効率的な段取りで、あっという間に夢の空間が出現します。忙しくてDIYの時間が取れない方にとっては、最大のメリットと言えるでしょう。

- 手間からの解放: 設計、材料の拾い出しと購入、運搬、大変な基礎工事、組み立て、塗装、そして後片付けまで、ウッドデッキ製作に関わる全ての面倒な作業から解放されます。依頼者は、基本的に打ち合わせで希望を伝えるだけで、後は完成を待つだけです。

- 保証とアフターフォロー: 信頼できる業者の多くは、施工後の製品に対して保証期間を設けています。万が一、完成後に不具合(床のきしみ、ガタつきなど)が発生した場合でも、無償で修理対応してくれるため安心です。DIYでは全ての責任を自分で負う必要がありますが、プロに頼めばその心配もありません。

- 複雑な要望への対応力: 変形地や傾斜地といった特殊な立地条件での設置や、パーゴラ、照明、シンクの組み込みといった複雑なデザインにも、専門的な知識で的確に対応してくれます。DIYでは実現が難しい、より高度でオリジナリティの高いウッドデッキも製作可能です。

信頼できる業者の選び方

一方で、業者選びを間違えると、高額な費用を払ったにもかかわらず満足のいかない結果になったり、トラブルに発展したりするケースもあります。後悔しないために、以下のポイントを押さえて慎重に業者を選びましょう。

- 複数の業者から相見積もりを取る: 必ず2~3社以上の業者に見積もりを依頼し、内容を比較検討しましょう。これにより、その工事の適正な価格相場を把握できます。単に総額が安いというだけで決めるのではなく、見積書の内容を精査することが重要です。

- 見積書の内容をチェックする: 良い業者の見積書は、項目が詳細に記載されています。「ウッドデッキ工事一式 〇〇円」といった大雑把なものではなく、「材料費(木材の種類・数量・単価)」「施工費(基礎工事、組立費など)」「運搬費」「諸経費」といった内訳が明確になっているかを確認しましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得できる説明をしてくれる業者を選びます。

- 施工実績を確認する: その業者が過去にどのようなウッドデッキを手がけてきたか、公式サイトの施工事例などで確認しましょう。自分の好みに合ったデザインの実績が豊富であれば、イメージの共有がスムーズに進みます。可能であれば、実際の施工現場や完成物件を見せてもらうのも良い方法です。

- 担当者の対応を評価する: 最初の問い合わせから打ち合わせ、見積もりの提出に至るまで、担当者の対応は誠実で丁寧でしょうか。こちらの要望を親身に聞いてくれるか、専門的な質問にも分かりやすく答えてくれるか、といったコミュニケーションの部分も重要な判断基準です。信頼関係を築ける相手かどうかを見極めましょう。

- 保証内容とアフターサービスの確認: 施工後の保証期間や、どのような不具合が保証の対象になるのかを、契約前に書面で必ず確認してください。また、定期点検などのアフターフォロー体制が整っているかどうかも、長く安心して使うための大切なポイントです。

価格だけで選ばず、施工品質、担当者の対応、保証内容などを総合的に判断し、信頼できるパートナーを見つけることが、プロに依頼してウッドデッキを作る際の成功の鍵となります。DIYとプロへの依頼、それぞれのメリット・デメリットを天秤にかけ、ご自身のライフスタイルや価値観に最も合った方法で、理想のウッドデッキライフを実現してください。