家庭の給湯を支えるエコキュートは、高い省エネ性能で光熱費を削減できる人気の設備です。しかし、便利な一方で、寿命を迎えた際の交換費用がどのくらいかかるのか、不安に感じる方も少なくありません。エコキュートの交換は、決して安い買い物ではないため、事前に費用相場や内訳、利用できる補助金制度などを詳しく知っておくことが重要です。

この記事では、エコキュートの交換にかかる費用について、網羅的かつ分かりやすく解説します。工事費込みの総額相場から、家族の人数や機能、メーカー別の費用感、費用の内訳、そして費用を賢く抑えるための具体的な方法まで、詳しくご紹介します。

さらに、2024年最新の国や地方自治体の補助金情報、適切な交換時期の見極め方、失敗しない業者選びのポイントなど、エコキュートの交換を検討している方が知りたい情報をすべて詰め込みました。

本記事を読めば、エコキュート交換に関する疑問や不安が解消され、ご自身の家庭に最適なエコキュートを、納得のいく価格で導入するための知識が身につくはずです。これから交換を考えている方はもちろん、将来のために情報を集めている方も、ぜひ最後までご覧ください。

目次

エコキュート交換費用の相場

エコキュートの交換を考えたとき、最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という点でしょう。費用は、選ぶ製品の性能や容量、工事内容によって大きく変動します。ここでは、エコキュート交換費用の全体像を掴むために、様々な角度から見た費用相場を詳しく解説します。

工事費込みの総額相場は30万円~70万円

まず結論からお伝えすると、エコキュートの交換にかかる費用の総額相場は、工事費込みで約30万円~70万円です。この価格帯には、エコキュートの本体価格と、既存機器の撤去から新しい機器の設置までを含む標準的な交換工事費用が含まれています。

なぜこれほど価格に幅があるのでしょうか。その主な理由は、以下の3つの要素が大きく影響するためです。

- タンクの容量:家族の人数に合わせて選ぶタンク容量が大きくなるほど、本体価格は高くなります。

- 搭載されている機能:お湯はりから保温、足し湯まで全自動で行う「フルオートタイプ」か、シンプルな「給湯専用タイプ」かなど、機能の豊富さによって価格が大きく異なります。

- メーカーと機種:各メーカーが展開するシリーズや、省エネ性能の高さ、独自機能の有無によって価格設定が違います。

一般的に、シンプルな機能でタンク容量が小さいモデルであれば30万円台から交換可能ですが、多機能で大容量のハイグレードモデルになると70万円を超えるケースもあります。

また、これはあくまで「標準的な交換」の場合の相場です。設置場所の状況によっては、基礎工事や電気工事などの追加費用が発生することもあります。見積もりを取る際は、総額だけでなく、どのような工事が含まれているのか、追加費用の可能性はないかなどを詳細に確認することが非常に重要です。

家族の人数・タンク容量別の費用相場

エコキュートを選ぶ上で最も基本的な要素が、お湯を貯めておく「貯湯タンク」の容量です。家族の人数やお湯の使用量に合わない容量を選んでしまうと、湯切れを起こしたり、逆に無駄な電気代がかかったりする原因になります。

タンク容量は費用に直結するため、自宅に最適なサイズを見極めることが大切です。以下に、家族の人数と推奨されるタンク容量、そして工事費込みの費用相場をまとめました。

| 家族の人数(目安) | 推奨タンク容量 | 工事費込みの費用相場 | 主なライフスタイル |

|---|---|---|---|

| 2~3人 | 300L / 370L | 約30万円~50万円 | 夫婦二人暮らし、お子様が小さいご家庭 |

| 3~5人 | 370L / 460L | 約35万円~60万円 | 一般的なファミリー世帯、お湯を多く使うご家庭 |

| 5人以上 | 460L / 560L | 約45万円~70万円 | 二世帯住宅、大家族、来客が多いご家庭 |

【選ぶ際のポイント】

- 370L(3~5人用):最も一般的なサイズで、多くの家庭で採用されています。製品のラインナップも豊富で、選択肢が多いのが特徴です。

- 460L(4~7人用):お子様が成長期のファミリーや、シャワーを頻繁に使うご家庭におすすめです。湯切れの心配が少なく、安心して使えます。

- 大は小を兼ねるとは限らない:将来的に家族が増える予定がないのに、過度に大きい容量を選ぶのは避けましょう。タンク内の大量のお湯を保温し続けるために余計な電気代がかかってしまいます。逆に、ギリギリの容量を選ぶと、冬場などお湯の使用量が増える時期に湯切れのリスクが高まります。現在の家族構成だけでなく、将来的なライフスタイルの変化も見据えつつ、少し余裕のある容量を選ぶのが賢明です。

業者に相談する際は、現在の家族構成やシャワーの使用頻度、お風呂のお湯はり回数などを具体的に伝えることで、より適切な容量を提案してもらえます。

機能別の費用相場(フルオート・オート・給湯専用)

エコキュートには、主に3つの給湯タイプがあり、どのタイプを選ぶかによって利便性と価格が大きく変わります。それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルに合った機能を選びましょう。

| 機能タイプ | 主な機能 | 費用相場(工事費込み) | こんな方におすすめ |

|---|---|---|---|

| フルオートタイプ | 自動お湯はり、自動保温、自動足し湯、追いだき | 約40万円~70万円 | 常に快適な湯温を保ちたい方、家事の手間を省きたい方 |

| オートタイプ | 自動お湯はり、追いだき(一部機種は保温機能も) | 約35万円~60万円 | 追いだき機能は欲しいが、コストも抑えたい方 |

| 給湯専用タイプ | 蛇口から手動でお湯を出す(給湯のみ) | 約30万円~50万円 | お風呂のお湯はりは自分で管理する方、コストを最重視する方 |

【各タイプの特徴】

- フルオートタイプ:現在最も主流となっているのがこのタイプです。スイッチひとつで設定した湯量・湯温でお湯はりが完了し、お湯が冷めれば自動で追いだき・保温してくれます。さらに、浴槽のお湯が減ると自動で足し湯まで行う「自動足し湯」機能も搭載。入浴時間がバラバラなご家族がいる場合でも、いつでも温かいお風呂に入れるため、非常に便利です。価格は高めですが、その利便性から多くの人に選ばれています。

- オートタイプ:自動お湯はりと追いだき機能が中心のタイプです。フルオートとの大きな違いは、「自動足し湯」機能がない点です。お湯が減った場合は、手動で足し湯をする必要があります。フルオートほどの高機能は不要で、追いだきができれば十分という方にとっては、コストと利便性のバランスが取れた選択肢と言えるでしょう。

- 給湯専用タイプ:浴槽にお湯をためる機能はなく、キッチンやシャワーなどの蛇口からお湯を供給するだけの最もシンプルなタイプです。浴槽にお湯をためる際は、蛇口から手動でお湯を出し、自分で止めなければなりません。追いだき機能もないため、お湯が冷めたら高温のお湯を足す「差し湯」で対応します。機能がシンプルな分、本体価格が最も安く、故障のリスクも比較的低いのがメリットです。初期費用を徹底的に抑えたい方や、お風呂はシャワーで済ませることが多い方に向いています。

主要メーカー別の費用相場

エコキュートは、パナソニック、三菱電機、ダイキン、コロナ、日立といった主要メーカーが開発・販売しています。各社とも独自の技術や機能を搭載しており、特徴や価格帯も様々です。ここでは、各メーカーの代表的な特徴と費用相場をご紹介します。

※下記に示す費用はあくまで市場での一般的な相場であり、販売店や工事内容によって変動します。

パナソニック

- 特徴:省エネ性能を高める「エコナビ」や、美容効果が期待できる「酸素入浴機能」、個人の好みに合わせた湯温に調整する「温浴セレクト」など、快適性を追求した独自機能が豊富です。幅広いラインナップで、多様なニーズに対応しています。

- 費用相場:約40万円~70万円

- こんな方におすすめ:省エネ性能と快適性の両方を重視する方、最新の便利機能を試してみたい方。

三菱電機

- 特徴:面倒な風呂配管の掃除を自動で行う「バブルおそうじ」機能が非常に人気です。また、深紫外線で菌の増殖を抑える「キラリユキープ」など、清潔さを保つ機能に定評があります。マイクロバブルで温浴効果を高める「ホットあわー」も特徴的です。

- 費用相場:約40万円~70万円

- こんな方におすすめ:衛生面を重視する方、日々のメンテナンスの手間を減らしたい方。

ダイキン

- 特徴:エアコンで培ったヒートポンプ技術を活かした高い省エネ性能が強みです。シャワーの水圧を高める「パワフル高圧給湯」は、2階や3階でも快適なシャワータイムを実現します。また、微細な泡で肌のうるおいを高める「ウルトラファインバブル入浴」も人気です。

- 費用相場:約38万円~68万円

- こんな方におすすめ:シャワーの水圧にこだわりたい方、高い省エネ性能を求める方。

コロナ

- 特徴:世界で初めてエコキュートを開発・販売したパイオニア的メーカーです。長年の実績に裏打ちされた高い耐久性と信頼性が魅力。ユーザーの声に応える細やかな機能改善に定評があり、特に「省エネ保温」や効率的な湯沸かし制御技術に強みがあります。

- 費用相場:約35万円~65万円

- こんな方におすすめ:信頼性や実績を重視する方、堅実な性能を求める方。

日立

- 特徴:水道水をそのまま瞬間的に加熱して給湯する「水道直圧給湯」技術が最大の特徴です。これにより、減圧されがちなエコキュートのシャワー水圧問題を解決し、飲用も可能なきれいなお湯を供給します。錆に強く耐久性の高いステンレス配管を採用している点も評価されています。

- 費用相場:約42万円~72万円

- こんな方におすすめ:シャワーやキッチンの水圧を落としたくない方、お湯の清潔さにこだわりたい方。

各メーカーとも、省エネ基準達成率の高いモデルは国の補助金対象となることが多いため、選定の際には補助金情報も併せて確認することが賢明です。

エコキュート交換費用の内訳

「総額30万円~70万円」という相場を理解した上で、次はその費用が具体的に何で構成されているのか、内訳を詳しく見ていきましょう。見積書の内容を正しく理解し、適正な価格かどうかを判断するために、費用の内訳を知ることは非常に重要です。交換費用は、大きく「エコキュート本体の価格」「基本的な交換工事費用」「追加で発生する可能性のある工事費用」の3つに分けられます。

エコキュート本体の価格

交換費用の総額のうち、最も大きな割合(約6~8割)を占めるのがエコキュート本体の価格です。この本体価格は、前述した「タンク容量」「機能」「メーカー」によって大きく変動します。

- 希望小売価格と実売価格の違い:メーカーが設定している「希望小売価格」は定価のようなもので、実際に市場で販売される「実売価格」はそれよりも大幅に安くなるのが一般的です。これは、交換業者がメーカーから大量に仕入れることで、割引価格で提供できるためです。業者の仕入れ力や販売戦略によって、同じ製品でも価格に差が出ることがあります。

- セット内容の確認:エコキュート本体価格には、通常、お湯を作る「ヒートポンプユニット」、お湯を貯める「貯湯タンクユニット」、そして操作を行う「リモコン(台所用・浴室用)」が含まれています。見積もりを確認する際は、これらの付属品がすべて含まれているかしっかりと確認しましょう。稀にリモコンが別料金になっているケースもあるため注意が必要です。

基本的な交換工事費用

エコキュートの標準的な交換工事にかかる費用の相場は、約10万円~15万円です。この費用には、安全かつ確実にエコキュートを設置するための様々な作業が含まれています。業者によって「標準工事」「基本工事」の範囲は若干異なりますが、一般的には以下の作業が含まれます。

- 既存給湯器の撤去:現在使用している古いエコキュート(ヒートポンプユニットと貯湯タンク)を取り外します。

- 新規エコキュートの搬入・設置:新しいエコキュートを設置場所まで運び、据え付けます。

- 配管接続工事:給水管、給湯管、追いだき配管(フルオート・オートの場合)、ヒートポンプユニットと貯湯タンクを繋ぐ配管などを新しいエコキュートに接続します。

- 電気配線工事:エコキュート本体、リモコン、分電盤などを結ぶ電気配線を接続します。既設の配線を流用できる場合の基本的な接続作業を指します。

- リモコンの取り付け:キッチンと浴室に新しいリモコンを設置します。

- 試運転・動作確認:設置完了後、正常にお湯が沸かせるか、お湯はりができるか、水漏れがないかなどを確認します。

- 操作説明:お客様に新しいエコキュートの基本的な使い方を説明します。

- 廃材の処分:古いエコキュートや工事で出た梱包材などを処分します。

これらの作業がすべて含まれて「基本工事費」となります。見積もりでは、どこまでの作業が基本工事に含まれているかを明確にしてもらうことがトラブルを避ける上で重要です。

追加で発生する可能性のある工事費用

見積もりが想定より高くなった場合、その原因の多くはこの「追加工事」にあります。設置場所の環境や現在の給湯設備の状況によっては、標準工事だけでは対応できず、追加の作業と費用が必要になることがあります。

基礎工事の追加・補修

エコキュートの貯湯タンクは、満水時には400kg~600kgもの重量になります。そのため、頑丈で水平な土台(コンクリート基礎)の上に設置することが必須です。

- 追加・補修が必要なケース:

- 設置場所が土や砂利のままで、コンクリート基礎がない場合。

- 既存の基礎が古く、ひび割れや傾きがある場合。

- エコキュートのサイズが変わり、既存の基礎が使えない場合。

- 費用相場:約2万円~5万円。現場でコンクリートを打つ「現場打ち」か、既製品のコンクリートブロックを設置する「エコベース」かによって費用が変わります。

特殊な場所への搬入・搬出

エコキュート本体、特に貯湯タンクはサイズが大きく重量もあります。搬入・搬出経路が特殊な場合は、追加の人員や機材が必要になります。

- 追加費用が発生するケース:

- 設置場所まで通路が狭く、人力での搬入が困難な場合。

- クレーンを使って、機器を吊り上げて搬入・搬出する必要がある場合。

- 2階以上に設置する場合や、階段での上げ下ろしに特別な作業が必要な場合。

- 費用相場:約2万円~(状況により大きく変動)。クレーン車を使用する場合は、5万円以上かかることもあります。

電気配線工事

エコキュートの運転には、単相200Vの専用電源が必要です。

- 追加工事が必要なケース:

- これまでガス給湯器や石油給湯器を使用しており、200Vの電源が引かれていない場合。

- 分電盤に空きがなく、増設や交換が必要な場合。

- 電力会社との契約アンペア数を変更する必要がある場合。

- 費用相場:約2万円~4万円。分電盤の交換が必要になると、さらに高額になる可能性があります。

既存給湯器の処分費用

標準工事には「既存エコキュート」の処分費用が含まれていることがほとんどです。しかし、交換前の給湯器がエコキュート以外の場合、別途処分費用が請求されることがあります。

- 追加費用が発生するケース:

- ガス給湯器、電気温水器、石油給湯器など、エコキュート以外の給湯器からの交換の場合。

- 費用相場:約5,000円~2万円。

これらの追加工事は、現地調査を行わないと正確な判断ができません。そのため、契約前の現地調査は非常に重要であり、この段階で追加費用の有無やその金額を明確にしてくれる業者は信頼できると言えるでしょう。

【2024年最新】エコキュートの交換で使える補助金

エコキュートへの交換は、初期費用が高額になりがちですが、国や地方自治体が実施している補助金制度をうまく活用することで、負担を大幅に軽減できます。ここでは、2024年時点で利用可能な主要な補助金制度について、その内容と注意点を詳しく解説します。

補助金制度は予算の上限に達し次第、申請受付が終了となるため、交換を検討している方は早めに情報を収集し、準備を進めることが重要です。

国が実施している補助金制度

2024年、国は住宅の省エネ化を促進するため、大規模な補助金事業を実施しています。エコキュートの交換は、これらの事業の対象となる代表的なリフォームです。

給湯省エネ2024事業

「給湯省エネ2024事業」は、高効率給湯器の導入支援に特化した国の補助金制度です。エコキュートも対象となっており、性能に応じて補助金が交付されます。

(参照:経済産業省 資源エネルギー庁 給湯省エネ2024事業 公式サイト)

- 目的:家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野の省エネ化を推進し、2030年度のエネルギー需給見通しの達成に貢献すること。

- 補助対象:対象機器(エコキュート)を設置する工事。

- 補助額:

- 基本額:1台あたり 8万円

- 性能加算額:以下のA~Cの要件を満たす機種は、基本額に加えて補助額が加算されます。

- A要件:インターネットに接続可能で、昼間の太陽光発電の余剰電力を活用する沸き上げ機能がある機種(+2万円)

- B要件:補助要件下限の省エエネ基準値より、さらに省エネ性能が高い機種(+2万円)

- C要件:お湯の使用量を節約する機能(節湯水栓)も同時に設置する場合(+1万円)

- 最大補助額:1台あたり最大13万円(基本額8万円 + A要件2万円 + B要件2万円 + C要件1万円)

- 対象期間:2023年11月2日以降に着工したものが対象。交付申請期間は2024年3月下旬から予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)。

- 注意点:

- 申請は工事施工業者が行います。消費者が直接申請することはできません。そのため、補助金事業に登録している「給湯省エネ事業者」に工事を依頼する必要があります。

- 対象となるエコキュートの機種が定められています。事業の公式サイトで対象製品を検索できるため、事前に確認が必要です。

子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦世帯による省エネ住宅の取得や、住宅の省エネリフォームを支援する制度です。

(参照:国土交通省 子育てエコホーム支援事業 公式サイト)

- 目的:エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を支援し、2050年のカーボンニュートラルの実現を図ること。

- 補助対象:

- 必須工事:開口部(窓・ドア)の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置(エコキュート、太陽熱利用システムなど)のうち、いずれかを行う必要があります。

- エコキュートの設置:上記の必須工事と合わせて行う場合に補助対象となります。

- 補助額:

- エコキュート(高効率給湯器)の設置1台あたり 3万円

- 対象期間:2023年11月2日以降に着工したものが対象。交付申請期間は2024年3月29日から予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)。

- 注意点:

- 「給湯省エネ2024事業」とは異なり、エコキュートの設置単体では申請できません。窓の断熱リフォームなど、他の対象工事と組み合わせる必要があります。

- 原則として、同一の給湯器に対して「給湯省エネ2024事業」との併用はできません。補助額が大きい「給湯省エネ2024事業」を利用するのが一般的です。

- こちらも登録事業者による申請が必要です。

地方自治体が実施している補助金制度

国の補助金に加えて、お住まいの都道府県や市区町村が独自にエコキュート設置に関する補助金制度を設けている場合があります。

- 特徴:

- 補助金額や条件は自治体によって様々です。数万円程度の補助が一般的です。

- その自治体の住民であることが条件となります。

- 国の補助金との併用が可能かどうかも、自治体の規定によります。併用できれば、さらに自己負担額を減らせます。

- 探し方:

- お住まいの「自治体名(例:〇〇市) エコキュート 補助金」といったキーワードで検索するのが最も手軽です。

- 自治体の公式ウェブサイトの環境課やエネルギー政策課などのページを確認するのも良い方法です。

- 具体例(架空):

- 東京都〇〇区:区内の施工業者を利用して高効率給湯器を設置した場合、5万円を補助。国の補助金と併用可能。

- 大阪府〇〇市:市民を対象に、家庭用エネルギー設備(エコキュート含む)の導入に対し、一律3万円を補助。

これらの自治体独自の補助金も、国の制度と同様に予算や期間が限られています。利用を検討する場合は、まずお住まいの自治体に問い合わせて、最新の情報を確認することが不可欠です。

補助金を利用する際の注意点

補助金を確実に受けるためには、いくつかの重要な注意点があります。

- 申請期間と予算を常に意識する:人気の補助金は、受付開始から数ヶ月で予算上限に達し、早期に締め切られることがあります。交換を決めたら、速やかに業者と相談し、申請準備を進めましょう。

- 対象要件を細かく確認する:補助金の対象となるエコキュートの機種、性能、工事内容には細かい規定があります。選んだ製品が本当に対象なのか、業者任せにせず自分でも確認することが大切です。

- 登録事業者に依頼する:国の補助金制度は、登録された事業者でなければ申請手続きができません。業者を選ぶ際には、「給湯省エネ2024事業の登録事業者ですか?」と必ず確認しましょう。

- 申請のタイミング:補助金の多くは、工事完了後に申請する流れとなりますが、中には着工前に申請が必要なものもあります。手続きの順番を間違えると対象外になるため、業者と綿密にスケジュールをすり合わせる必要があります。

- 書類の準備:申請には本人確認書類や工事請負契約書の写しなど、様々な書類が必要です。不備があると受理されないため、漏れなく準備しましょう。

補助金制度は、エコキュート交換の経済的負担を大きく和らげてくれる強力な味方です。最新情報をしっかりとキャッチし、賢く活用しましょう。

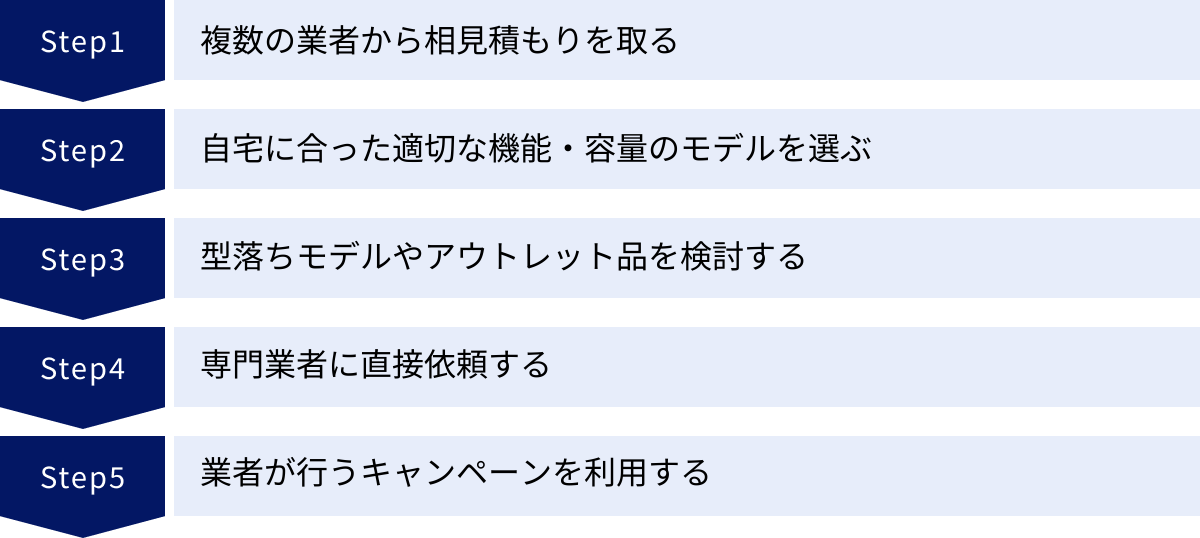

エコキュートの交換費用を安く抑える5つの方法

エコキュートの交換にはまとまった費用がかかりますが、いくつかのポイントを押さえることで、出費を賢く抑えることが可能です。ここでは、誰でも実践できる5つの具体的な方法をご紹介します。少しの手間をかけるだけで、数万円単位で費用が変わることもありますので、ぜひ参考にしてください。

① 複数の業者から相見積もりを取る

エコキュートの交換費用を安くするための最も基本的かつ効果的な方法が、複数の業者から見積もり(相見積もり)を取ることです。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、提示された工事内容が適切なのかを客観的に判断できません。

- なぜ相見積もりが必要か?

- 適正価格の把握:複数の見積もりを比較することで、お住まいの地域や希望する機種の費用相場を正確に把握できます。

- 価格競争の促進:業者は他社と比較されていることを意識するため、より競争力のある価格を提示してくれる可能性が高まります。

- 悪徳業者の回避:相場からかけ離れた高額な見積もりや、内容が不透明な見積もりを出す業者を早い段階で見抜くことができます。

- 相見積もりのポイント:

- 最低3社から取る:比較対象として、少なくとも3社から見積もりを取ることをお勧めします。多すぎても比較が大変になるため、3~4社が適切です。

- 同じ条件で依頼する:比較の精度を高めるため、希望するエコキュートのメーカー、品番、タンク容量、機能などを全社に同じ条件で伝えて見積もりを依頼しましょう。

- 総額だけでなく内訳も比較する:単純な総額の安さだけで決めないことが重要です。見積書の内訳を細かくチェックし、「本体価格」「基本工事費」「追加工事費」「諸経費」がそれぞれいくらなのかを確認します。ある業者はAの項目が安いけれどBの項目が高い、といった違いが見えてきます。

- 保証内容やアフターサービスも比較対象に:価格だけでなく、工事保証の期間や内容、製品の延長保証の有無、トラブル時の対応体制など、長期的な安心感につながる要素も比較検討しましょう。

② 自宅に合った適切な機能・容量のモデルを選ぶ

高機能・大容量のモデルは魅力的ですが、ご家庭のライフスタイルに合わないオーバースペックな製品は、無駄な初期投資になるだけでなく、日々のランニングコストも余計にかかってしまいます。

- 容量の最適化:前述の「家族の人数・タンク容量別の費用相場」を参考に、ご家庭の人数やお湯の使い方に合ったタンク容量を選びましょう。「大は小を兼ねる」と考えがちですが、例えば2人暮らしなのに5人以上用の大きなタンクを選ぶと、沸かしたお湯を使いきれずに保温し続けるための電気代が無駄にかかります。

- 機能の最適化:フルオート、オート、給湯専用の各タイプの特徴を理解し、本当に必要な機能を見極めましょう。例えば、「追いだきはほとんど使わない」「入浴時間が家族で重なっている」という家庭であれば、フルオートの「自動足し湯」機能は不要かもしれません。その場合、オートタイプを選ぶだけで数万円のコストダウンが可能です。現在のライフスタイルを冷静に分析し、見栄や憧れで機能を選ばないことが、賢い節約につながります。

③ 型落ちモデルやアウトレット品を検討する

最新モデルに強いこだわりがなければ、発売から1~2年経過した「型落ちモデル」を狙うのも非常に有効な方法です。

- 型落ちモデルのメリット:新モデルが発売されると、旧モデルは在庫処分として価格が下がることが多くあります。性能的には最新モデルとほとんど遜色ないにもかかわらず、大幅に安く購入できる可能性があります。特に、機能面で大きなモデルチェンジがなかった年の型落ち品は狙い目です。

- アウトレット品・展示品:業者によっては、外箱に傷がついた「アウトレット品」や、ショールームで展示されていた「展示品」を格安で販売していることがあります。未使用品であることがほとんどで、品質に問題はありませんが、保証条件などが通常と異なる場合があるため、購入前によく確認する必要があります。

- 注意点:型落ちモデルやアウトレット品を検討する際は、国の補助金制度の対象機種に含まれているかを必ず確認しましょう。補助金の対象外だと、結果的に最新モデルを補助金で購入した方が安くなるケースもあります。

④ 専門業者に直接依頼する

エコキュートの交換は、家電量販店、ハウスメーカー、リフォーム会社、ガス会社など様々な窓口で依頼できますが、費用を抑えたいのであれば給湯器交換を専門に扱っている業者に直接依頼するのが最もおすすめです。

- 中間マージンのカット:ハウスメーカーや大手リフォーム会社に依頼した場合、実際の工事は下請けの専門業者が行うことがほとんどです。その際、元請け会社の「中間マージン」が上乗せされるため、費用が割高になる傾向があります。専門業者に直接依頼すれば、この中間マージンが発生しないため、同じ工事内容でも安く済む可能性が高くなります。

- 専門知識と技術力:専門業者は、日々エコキュートの設置・交換を行っているため、製品知識や施工ノウハウが豊富です。設置場所の状況に応じた最適な提案や、スムーズで確実な工事が期待できます。大量仕入れによる本体価格の安さも魅力の一つです。

⑤ 業者が行うキャンペーンを利用する

多くの交換業者は、顧客獲得のために独自の割引キャンペーンを定期的に実施しています。これらのタイミングを狙うことで、通常よりもお得に交換できます。

- キャンペーンの例:

- 「特定メーカー・機種限定割引」

- 「工事費込みポッキリ価格」

- 「Web申し込み限定割引」

- 「商品券プレゼント」

- 狙い目の時期:業者の決算期にあたる3月や9月前後は、売上を伸ばすためにキャンペーンが活発になる傾向があります。また、年末年始商戦や、給湯器の需要が落ち着く夏場なども狙い目です。

複数の業者のウェブサイトを定期的にチェックしたり、見積もり依頼の際にキャンペーンの有無を確認したりしてみましょう。

エコキュートの交換時期と寿命の目安

「まだ使えるから」と交換を先延ばしにしていると、ある日突然お湯が出なくなり、寒い冬にお風呂に入れないといった最悪の事態になりかねません。エコキュートにも寿命があり、適切な時期に交換を計画することが、快適な生活を維持するために重要です。ここでは、エコキュートの寿命の目安と、交換を検討すべき具体的なサインについて解説します。

寿命の目安は10年~15年

エコキュートの一般的な寿命は、設置から約10年~15年と言われています。ただし、これはエコキュートシステム全体の目安であり、構成するユニットによって耐久性が異なります。

- ヒートポンプユニット(室外機):屋外に設置され、常に外気に晒されながら空気を圧縮して熱を作り出す、最も負荷のかかる部分です。そのため故障しやすく、寿命は5年~15年と比較的短めです。

- 貯湯タンクユニット(室内または屋外):お湯を貯めておく比較的シンプルな構造のタンクです。ヒートポンプユニットに比べると故障は少ないですが、内部の配管や電子基板、パッキンなどが経年劣化します。寿命は10年~15年が目安です。

使用開始から10年を超えたエコキュートは、いつ故障してもおかしくない状態と考えるべきです。特に、過去に一度でも修理を経験している場合は、他の部品も同様に劣化が進んでいる可能性が高いため、本格的な故障が発生する前に交換を検討するのが賢明です。

修理という選択肢もありますが、10年を過ぎるとメーカーの部品保有期間(通常は製造終了後約10年)が過ぎ、修理部品が手に入らないケースも出てきます。また、高額な修理費用をかけても、すぐに別の箇所が故障する「いたちごっこ」に陥るリスクもあります。長期的な視点で見れば、10年を節目に最新の省エネ性能の高いモデルに交換した方が、結果的に経済的である場合が多いのです。

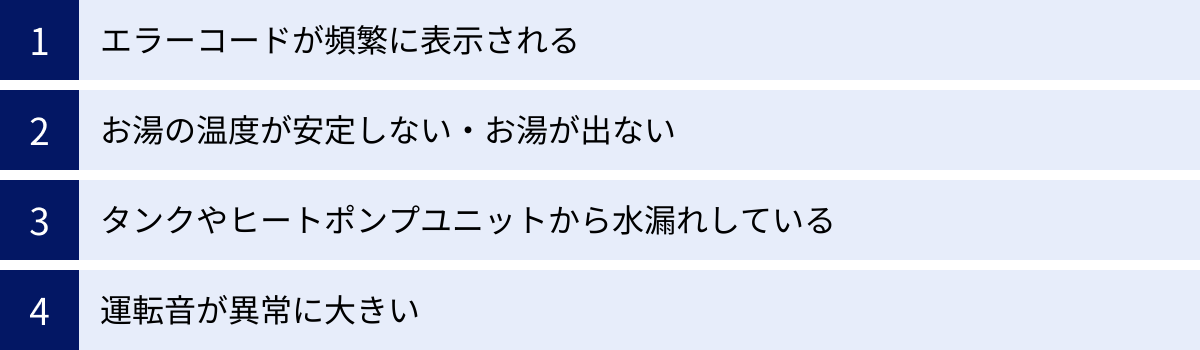

交換を検討すべき故障のサイン

エコキュートは、完全に故障する前に何らかのサインを発していることがよくあります。以下のような症状が見られたら、それは寿命が近づいている証拠かもしれません。専門業者に点検を依頼し、修理か交換かを判断しましょう。

エラーコードが頻繁に表示される

リモコンにエラーコードが表示されるのは、エコキュートが何らかの異常を検知したサインです。取扱説明書に従ってリセットすれば解消する一時的なエラーもありますが、同じエラーコードが頻繁に表示されたり、リセットしてもすぐに再発したりする場合は注意が必要です。これは、内部のセンサーや電子基板、ポンプなどの部品が劣化・故障している可能性を示しています。放置すると、完全にお湯が沸かせなくなるなどの重大なトラブルにつながる恐れがあります。

お湯の温度が安定しない・お湯が出ない

- お湯の温度がぬるい、または設定温度より熱すぎる:温度を調整する混合弁やセンサーの不具合が考えられます。

- シャワーの途中で水になってしまう:沸き上げ能力の低下や、タンク内の湯量不足が考えられます。

- そもそもお湯がまったく出ない:これは最も深刻な症状で、ヒートポンプユニットや基板の重大な故障の可能性があります。

お湯の供給に明らかな異常を感じたら、それは交換を検討すべき明確なサインです。

タンクやヒートポンプユニットから水漏れしている

貯湯タンクやヒートポンプユニット本体、またはそれらを繋ぐ配管から水が漏れているのを発見したら、すぐに対応が必要です。

- 漏水の原因:配管の接続部分にあるパッキンの経年劣化、配管自体の腐食や凍結による破損などが考えられます。

- 放置するリスク:わずかな水漏れでも、放置すると内部の電気部品をショートさせ、修理不可能な状態に陥る可能性があります。また、マンションの場合は階下への漏水事故につながる大問題に発展する危険性もあります。水漏れは、エコキュートの寿命末期を示す重大なサインと捉え、速やかに業者に連絡しましょう。

(※ヒートポンプユニットから少量水が出るのは、空気中の水分が結露したもので正常な場合があります。明らかに水が流れ続けている場合が異常です。 )

運転音が異常に大きい

エコキュートは、ヒートポンプが稼働する際に「ブーン」という低周波の運転音が発生しますが、これは正常です。しかし、以前と比べて明らかに音が大きくなったり、「ガラガラ」「キーキー」といった異音や異常な振動が発生したりする場合は、内部のコンプレッサーやファンのモーターに不具合が生じている可能性があります。

これらの部品の故障は修理費用が高額になることが多く、交換のきっかけとなりやすい症状の一つです。

これらのサインに気づいたら、冬場に突然お湯が使えなくなるリスクを避けるためにも、早めに交換の計画を立てることを強くお勧めします。

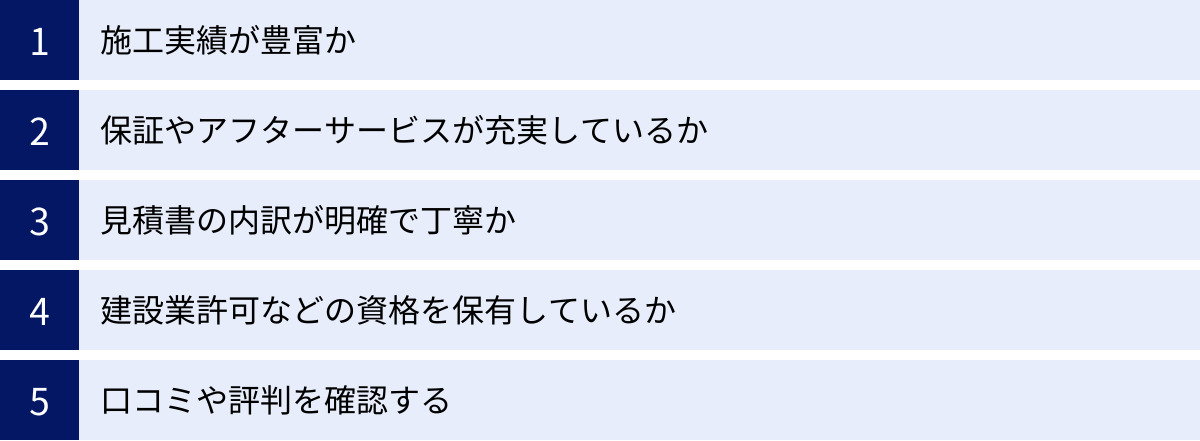

失敗しないエコキュート交換業者の選び方

エコキュートの交換は、製品選びと同じくらい、あるいはそれ以上に「どの業者に依頼するか」が重要です。信頼できる業者を選べば、適正価格で質の高い工事が受けられ、長期間にわたって安心して製品を使い続けることができます。逆に、業者選びを誤ると、高額な請求や施工不良、アフターサービスの不備といったトラブルに見舞われる可能性があります。ここでは、後悔しないための業者選びの5つのチェックポイントを解説します。

施工実績が豊富か

エコキュートの設置・交換工事には、電気工事と水道工事の両方の専門知識と技術が必要です。そのため、業者の施工実績は、その技術力と信頼性を測る上で最も分かりやすい指標となります。

- 確認するポイント:

- 公式サイトの施工事例:多くの業者は、自社のウェブサイトにこれまでの施工事例を写真付きで掲載しています。どのような現場で、どのような工事を行ってきたのかを確認しましょう。掲載件数が多ければ多いほど、経験が豊富である証拠です。

- 年間施工件数:年間で数百〜数千件といった具体的な施工件数を公表している業者は、それだけ多くの顧客から選ばれているということであり、信頼性が高いと言えます。

- 専門性の高さ:「給湯器専門」「エコキュート専門」を謳っている業者は、様々なメーカーの製品知識や、多様な設置環境への対応ノウハウを蓄積しています。

施工実績が豊富な業者は、予期せぬトラブルが発生した際にも、経験に基づいて的確に対応してくれる可能性が高いです。

保証やアフターサービスが充実しているか

エコキュートは10年以上使い続ける高価な設備です。万が一の故障やトラブルに備え、保証やアフターサービスが充実している業者を選びましょう。

- 確認すべき保証の種類:

- メーカー保証:製品自体に付帯する保証で、通常は1年~2年(主要部品は3年~5年)です。これはどの業者から購入しても同じです。

- 製品延長保証:メーカー保証が切れた後も、一定期間(例:8年、10年)保証を延長できる有料のオプションです。長期的に安心して使いたい場合は加入を検討しましょう。

- 工事保証:これが業者選びで最も重要なポイントです。工事が原因で発生した不具合(水漏れ、配管の不備など)を、業者が責任を持って無償で修理してくれる保証です。最低でも5年以上、できれば10年の長期工事保証を提供している業者は、自社の施工品質に自信がある証拠であり、非常に信頼できます。

- アフターサービスの体制:

- 「故障かな?」と思ったときに、すぐに電話やメールで相談できる窓口があるか。

- 24時間365日対応のコールセンターなど、緊急時のサポート体制が整っているか。

- 定期点検などのメンテナンスサービスを提供しているか。

価格の安さだけで選ばず、こうした長期的な安心につながるサポート体制を必ず確認しましょう。

見積書の内訳が明確で丁寧か

誠実な業者は、見積書も丁寧で分かりやすいものです。逆に、内訳が不明瞭な見積書を出す業者には注意が必要です。

- 良い見積書の条件:

- 項目別に記載されている:「工事一式 〇〇円」といった大雑把なものではなく、「製品本体価格」「基本工事費」「追加工事費(基礎工事、電気工事など)」「諸経費(出張費など)」といった項目ごとに金額が明記されている。

- 製品名や型番が正確:どのメーカーの、どの型番のエコキュートを設置するのかが、正式名称で記載されている。

- 追加工事の内容が具体的:もし追加工事が必要な場合、なぜその工事が必要なのか、具体的にどのような作業を行うのかが記載されている、または口頭で丁寧に説明してくれる。

- 注意すべき見積書:

- 内訳が不明瞭で、何にいくらかかっているのかが分からない。

- 質問に対して曖昧な回答しかしない、または面倒くさそうな態度を取る。

見積もりの段階での対応の丁寧さは、実際の工事やアフターサービスの質にも直結します。少しでも疑問に思う点があれば、納得できるまで質問しましょう。

建設業許可などの資格を保有しているか

エコキュートの交換工事には、法律で定められた専門資格が必要です。無資格での工事は違法であり、重大な事故につながる危険性があります。

- 必要な主な資格:

- 第二種電気工事士:エコキュートの電源に関わる配線工事を行うために必須の国家資格です。

- 給水装置工事主任技術者:水道管に直接関わる給水・給湯配管の工事を行うために必要な国家資格です。

- 確認すべき許認可:

- 建設業許可:請負金額が500万円以上の工事を行う場合に必要となる許可ですが、これを持っている会社は、経営基盤や技術力において一定の基準をクリアしていると判断できます。

- 確認方法:業者のウェブサイトの会社概要ページに、保有資格や許可番号が記載されていることが多いです。記載がない場合は、見積もり依頼の際に直接確認しましょう。資格の有無を明確に答えられない業者は避けるべきです。

口コミや評判を確認する

実際にその業者を利用した人の声は、業者選びの貴重な参考情報になります。

- 確認する場所:

- Googleマップの口コミ:ユーザーの率直な意見が多く、写真付きの投稿もあるため参考になります。

- 比較サイトやレビューサイト:複数の業者を横断して評価を確認できます。

- 業者の公式サイトのお客様の声:良い評価が多いのは当然ですが、どのような点でお客様が満足しているのかを知る手がかりになります。

- 口コミを見るときの注意点:

- 良い評価と悪い評価の両方を見る:良い点だけでなく、どのような点で不満があったのかも確認し、その内容が自分にとって許容できる範囲かどうかを判断します。

- 具体的な内容に注目する:「良かった」「悪かった」という抽象的な感想だけでなく、「見積もりの説明が丁寧だった」「工事担当者のマナーが良かった」「トラブル時の対応が迅速だった」といった具体的なエピソードに注目しましょう。

- 鵜呑みにしない:口コミはあくまで個人の感想であり、サクラや意図的な悪評が紛れている可能性もゼロではありません。複数の情報源を参考に、総合的に判断することが大切です。

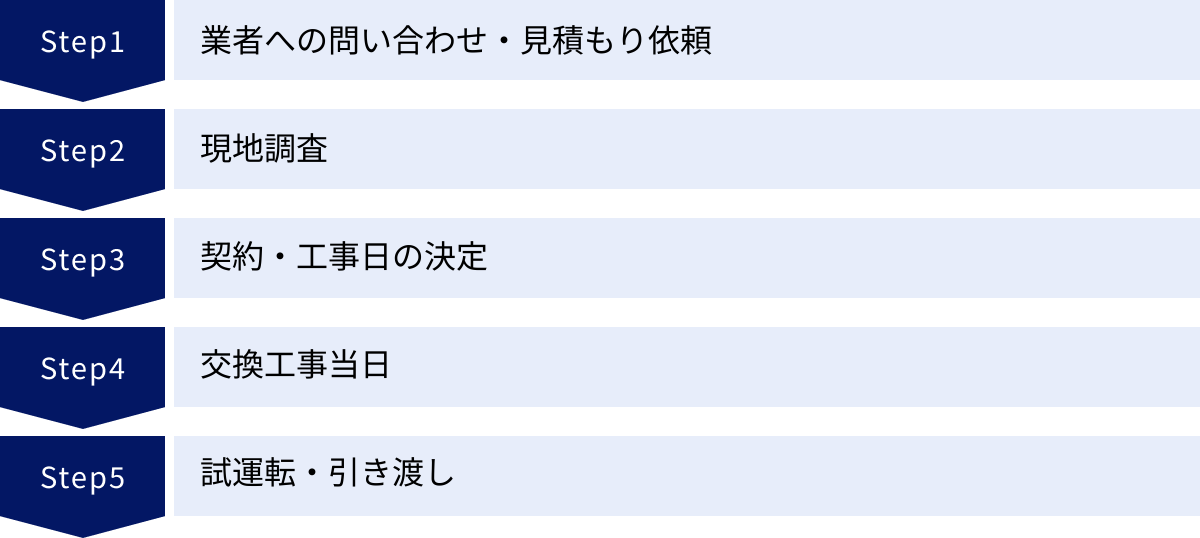

エコキュートの交換工事の流れと所要時間

エコキュートの交換を業者に依頼することが決まった後、実際にどのような流れで工事が進むのか、どのくらいの時間がかかるのかを事前に知っておくと、当日の準備もスムーズに進み、安心して工事を任せられます。ここでは、一般的な交換工事の流れと所要時間の目安について解説します。

交換工事の基本的な流れ

問い合わせから工事完了・引き渡しまで、おおむね以下のステップで進んでいきます。

業者への問い合わせ・見積もり依頼

まずは、インターネットや電話で業者に連絡を取ります。このとき、以下の情報を伝えると、よりスムーズに概算の見積もりを出してもらえます。

- 現在の給湯器の種類(エコキュート、ガス給湯器など)

- 設置場所(戸建てかマンションか、設置階数)

- 希望するエコキュートのメーカーや機能(もしあれば)

- 現在の給湯器や設置場所の写真を送ると、より正確な概算見積もりが可能になります。

現地調査

概算の見積もりに納得したら、契約前に必ず現地調査をしてもらいます。これは、正確な見積もりを出すため、また、工事当日に「設置できない」「追加工事が必要」といったトラブルを防ぐための非常に重要な工程です。

- 調査内容:

- 既存の給湯器の型番や設置状況の確認

- 新しいエコキュートの設置スペースの採寸

- 搬入・搬出経路の確認(通路の幅、階段、障害物の有無など)

- 基礎の状態(コンクリート基礎の有無、劣化状況)

- 電気配線(分電盤の状況、200V電源の有無)

- 配管(給水、給湯、排水管)の位置や状態の確認

この調査結果を基に、追加工事の要否を含んだ正式な見積書が提示されます。

契約・工事日の決定

正式な見積書の内容、保証内容、支払い方法などを十分に確認し、納得できれば契約を結びます。その後、業者のスケジュールとご自身の都合を調整し、工事日を決定します。商品の在庫状況にもよりますが、通常は契約から1週間~2週間程度で工事日を迎えられます。

交換工事当日(既存機の撤去・新規設置)

いよいよ工事当日です。工事中は、作業スペースの確保や、騒音・振動が発生することへの理解など、ご家庭での協力も必要になります。

- 養生:搬入経路や作業場所の床、壁などが傷つかないように、シートやマットで保護します。

- 既存機の撤去:古い給湯器のタンクの水を抜き、配線・配管を取り外してから、本体を撤去します。

- 基礎工事(必要な場合):既存の基礎が使えない場合は、ここで新しい基礎を設置します。

- 新規エコキュートの搬入・据付:新しい貯湯タンクとヒートポンプユニットを所定の位置に運び、アンカーボルトで基礎にしっかりと固定します。

- 配管・配線工事:給水、給湯、追いだき、排水などの配管を接続し、電源やリモコンの配線を行います。

- リモコン設置:キッチンと浴室に新しいリモコンを取り付けます。

試運転・引き渡し

すべての設置作業が完了したら、最終チェックとして試運転を行います。

- 試運転:タンクに水を張り、電源を入れて正常に沸き上げが開始されるか、水漏れやエラーがないかなどを確認します。

- 操作説明・引き渡し:業者から新しいエコキュートの基本的な使い方、エラーが出たときの対処法などの説明を受けます。保証書や取扱説明書を受け取り、すべての作業が完了です。

工事にかかる時間の目安は半日~1日

エコキュートからエコキュートへの標準的な交換工事であれば、所要時間はおおむね4時間~6時間程度、つまり半日ほどで完了するのが一般的です。

- 午前9時頃に工事を開始した場合:お昼過ぎから午後3時頃には工事が完了します。

- ガス給湯器などからの新規設置の場合:200Vの電源工事や新たな配管作業が必要になるため、もう少し時間がかかり、6時間~8時間程度を見込んでおくと良いでしょう。

- 追加工事がある場合:コンクリート基礎を現場で打設する場合などは、コンクリートが固まる時間が必要なため、工事が2日間にわたることもあります。

工事完了後、すぐにお湯が使えるわけではない点に注意が必要です。エコキュートは、夜間の安い電気を使ってタンクいっぱいにお湯を沸かすのに、通常6~8時間かかります。そのため、工事が午後に完了した場合、その日の夜に十分な量のお湯が使えない可能性があります。工事の時間帯については、事前に業者とよく相談しておくことが大切です。

エコキュートの交換に関するよくある質問

ここでは、エコキュートの交換を検討している方から特によく寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

マンションでもエコキュートの交換は可能?

回答:はい、条件を満たせばマンションでもエコキュートの交換は可能です。 しかし、戸建てに比べていくつかの制約があるため、事前の確認が非常に重要になります。

- 管理規約の確認:まず、お住まいのマンションの管理規約でエコキュートの設置が許可されているかを確認する必要があります。管理組合への届け出や承認が必要な場合がほとんどです。

- 設置スペース:エコキュートは貯湯タンクとヒートポンプユニットの2つを設置するスペースが必要です。特に室外に置くヒートポンプユニットの設置場所が確保できるか(ベランダなど)がポイントになります。

- 搬入経路:大型の貯湯タンクを共用廊下やエレベーターを使って部屋まで運べるか、搬入経路の確認が必須です。

- 重量:満水時のタンクの重量(400kg以上)に、設置場所の床が耐えられるかどうかの確認も必要です。

- 排水設備:タンクやヒートポンプから出る排水を処理するための排水口(ドレン)が近くにあるかどうかも重要です。

これらの条件をクリアするために、マンション向けの薄型モデルやコンパクトモデルも各メーカーから発売されています。まずは管理組合に確認し、その後、マンションでの施工実績が豊富な専門業者に現地調査を依頼して、設置可能かどうかを判断してもらうのが確実な流れです。

リースやレンタルと購入はどちらがお得?

回答:初期費用を抑えたいならリース・レンタル、長期的な総支払額を抑えたいなら購入がお得です。

それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 購入 | リース・レンタル | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高額(30万円~) | 不要または安価 |

| 月々の支払い | なし(ローン利用時を除く) | 月額料金が発生(1万円前後) |

| 総支払額 | リース・レンタルより安い | 購入より高くなる傾向 |

| 所有権 | 自分自身のものになる | リース・レンタル会社のもの |

| 修理・メンテナンス | 自己負担(保証期間内は無償) | 契約に含まれることが多い |

| 機種の選択肢 | 非常に豊富 | 限られる場合がある |

- 購入がおすすめな方:

- 初期費用を用意できる方。

- 長期的に見てトータルの出費を抑えたい方。

- 自分の好きな最新機種や高機能モデルを選びたい方。

- リース・レンタルがおすすめな方:

- 初期費用をかけずにエコキュートを導入したい方。

- 急な故障で交換が必要になったが、まとまった資金がない方。

- 修理費用などを気にせず、月々定額で利用したい方。

ご自身の資金計画やライフプランに合わせて、最適な方法を選択しましょう。

交換工事中はお風呂やシャワーを使える?

回答:いいえ、基本的に交換工事中は断水状態になるため、お風呂やシャワー、キッチン、トイレなど、家中の水道が使えなくなります。

工事中は古い給湯器を撤去し、新しい給湯器に配管を繋ぎ直す作業があるため、家全体の水の元栓を閉める必要があります。工事時間は半日程度ですが、その間は水が使えないことを前提に準備しておきましょう。

また、前述の通り、工事が完了してもすぐにお湯が使えるわけではありません。タンクにお湯が貯まるまでには数時間かかるため、工事の開始時間によっては、その日の夜の入浴が難しい場合があります。工事当日の入浴について心配な方は、事前に業者に「何時頃からお湯が使えるようになりますか?」と確認しておくことをお勧めします。

エコキュートとガス給湯器はどちらが良い?

回答:どちらが良いかは、ご家庭のライフスタイルやエネルギー事情、価値観によって異なります。 それぞれにメリット・デメリットがあるため、比較して判断することが重要です。

| 項目 | エコキュート | ガス給湯器(エコジョーズ) |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高い(30万円~70万円) | 安い(15万円~35万円) |

| ランニングコスト | 安い(特にオール電化で夜間電力プラン利用時) | エコキュートより高い傾向(特にプロパンガス) |

| メリット | ・光熱費を大幅に削減できる ・環境にやさしい ・災害時にタンクの水を非常用水として使える ・火を使わないため安全性が高い |

・湯切れの心配がない ・本体がコンパクトで設置場所を選ばない ・シャワーの水圧が強い ・初期費用が安い |

| デメリット | ・初期費用が高い ・設置スペースが必要 ・お湯を使いすぎると湯切れのリスクがある ・運転音(低周波音)が気になる場合がある |

・ランニングコストが割高になることがある ・プロパンガスは特にガス代が高い ・停電時にお湯が使えない(※エコキュートも同様) |

- エコキュートがおすすめな家庭:

- オール電化住宅、またはオール電化を検討している家庭。

- 日々の光熱費をとにかく安くしたい家庭。

- 設置スペースに余裕がある戸建て住宅。

- 環境問題や災害時の備えに関心が高い家庭。

- ガス給湯器がおすすめな家庭:

- 初期費用をできるだけ抑えたい家庭。

- お湯の使用量が非常に多く、湯切れを絶対に避けたい家庭。

- 設置スペースが限られているマンションや住宅。

- 都市ガスを利用できる家庭。

ご自身の家庭にとって何を最も重視するのか(初期費用か、ランニングコストか、利便性か)を明確にすることが、後悔のない選択につながります。