住宅の印象を大きく左右するフローリング。長年住んでいると、傷や汚れ、日焼けによる色あせ、歩いたときのきしみなどが気になってくるものです。「そろそろフローリングを張り替えたいけれど、費用は一体いくらかかるのだろう?」特に、一般的な部屋の広さである「6畳」の費用相場は、多くの方が知りたい情報ではないでしょうか。

フローリングの張替え費用は、部屋の広さはもちろん、選ぶ床材の種類や工事の方法によって大きく変動します。例えば、6畳の部屋の場合、費用相場は一般的に9万円から25万円程度と幅があります。この価格差がなぜ生まれるのか、その内訳や要因を理解することが、予算内で満足のいくリフォームを実現するための第一歩です。

この記事では、フローリング張替えの費用について、網羅的かつ分かりやすく解説します。6畳、8畳、10畳といった部屋の広さ別の費用相場から、費用の詳細な内訳、工事方法の違い、床材の種類別の特徴と価格までを徹底的に掘り下げます。

さらに、費用を少しでも安く抑えるための具体的なコツや、信頼できるリフォーム業者の選び方、工事を依頼する際の流れ、そして見落としがちな注意点まで、フローリング張替えに関するあらゆる疑問にお答えします。この記事を最後まで読めば、ご自身の希望と予算に合った最適なリフォームプランを立てられるようになるでしょう。

目次

【広さ・部屋別】フローリング張替えの費用相場

フローリングの張替え費用を検討する上で、まず把握しておきたいのが部屋の広さごとの費用相場です。費用は主に「材料費」と「工事費」で構成され、部屋が広くなるほど高くなります。ここでは、一般的な住宅でよく見られる広さを例に、具体的な費用相場を見ていきましょう。

なお、費用は選ぶフローリング材のグレードや、後述する「重ね張り工法」か「張替え工法」かによって大きく変動します。ここで示す費用は、普及価格帯の複合フローリングを使用した場合の目安として参考にしてください。

| 部屋の広さ(目安) | 重ね張り工法の費用相場 | 張替え工法の費用相場 |

|---|---|---|

| 6畳(約10㎡) | 8万円 ~ 15万円 | 12万円 ~ 25万円 |

| 8畳(約13㎡) | 10万円 ~ 18万円 | 15万円 ~ 30万円 |

| 10畳(約16.5㎡) | 12万円 ~ 22万円 | 18万円 ~ 35万円 |

| 12畳以上(LDKなど) | 15万円 ~ | 22万円 ~ |

6畳の場合

6畳(約10㎡)のフローリング張替え費用は、重ね張り工法で8万円〜15万円、張替え工法で12万円〜25万円が相場です。6畳は子供部屋や寝室、書斎などに多い広さで、フローリング張替えリフォームの中でも最も依頼が多いケースの一つです。

価格に幅があるのは、主に工法と床材の種類によるものです。既存の床の上から新しいフローリングを張る「重ね張り工法」は、解体費用や廃材処分費がかからないため、比較的安価に施工できます。一方、既存の床を剥がして新しいものを張る「張替え工法」は、下地の状態を確認・補修できるメリットがありますが、その分費用と工期がかかります。

例えば、子供部屋の床に傷が増えてきたため、安価な複合フローリングを使って重ね張りでリフォームする場合、10万円前後で済む可能性があります。しかし、寝室の床がきしんでおり、下地の状態も確認したいため、無垢材のような少しグレードの高い床材で張替え工法を選択すると、費用は20万円を超えることも珍しくありません。

8畳の場合

8畳(約13㎡)の場合、費用相場は重ね張り工法で10万円〜18万円、張替え工法で15万円〜30万円程度です。主寝室や少し広めの子供部屋、ダイニングスペースなどがこの広さに該当します。

6畳と比較すると、単純に面積が広がるため材料費と工事費がその分増加します。材料費は1㎡あたりの単価で計算されるため、面積が1.3倍になれば材料費も約1.3倍になります。工事費も同様に、手間が増えるため高くなります。

例えば、ダイニングスペースの床を、水や汚れに強い機能性のある複合フローリングに張り替える場合を考えてみましょう。既存の床に大きな問題がなければ、重ね張り工法で15万円程度が目安となります。しかし、築年数が古く、床の沈みなどが気になる場合は、下地の補修も視野に入れた張替え工法が推奨され、その場合は25万円以上の費用がかかることも想定しておく必要があります。

10畳の場合

10畳(約16.5㎡)のフローリング張替えでは、重ね張り工法で12万円〜22万円、張替え工法で18万円〜35万円が費用相場となります。リビングや広めのワンルームなどがこのサイズ感に当たります。

この広さになると、使用するフローリング材のグレードによる価格差がより顕著になります。例えば、1㎡あたり2,000円の価格差がある床材を選ぶと、10畳(約16.5㎡)では総額で33,000円もの差が生まれます。リビングは家の顔ともいえる空間であり、デザイン性や質感にこだわりたいという方も多いため、無垢フローリングや高機能な複合フローリングが選ばれることも少なくありません。その場合、材料費だけで15万円以上になることもあります。

また、リビングはソファやテレビボード、ダイニングテーブルなど大型の家具が多い場所です。これらの家具の移動を業者に依頼する場合、別途費用が発生することがほとんどなので、見積もりの際に確認しておくことが重要です。

12畳以上(LDKなど)の場合

12畳(約20㎡)以上のリビング・ダイニング・キッチン(LDK)など、広い空間の張替え費用は、重ね張りで15万円以上、張替えで22万円以上が目安となりますが、上限は青天井です。LDKは20畳、30畳と広くなるケースもあり、形状も複雑なことが多いため、費用は個別に見積もる必要があります。

LDKの張替えで費用が上がりやすい要因は以下の通りです。

- 面積の広さ: 当然ながら、面積が広ければ広いほど材料費・工事費は高くなります。

- 複雑な形状: I字型やL字型など、部屋の形状が複雑だとカット作業が増え、手間がかかるため工事費が割高になる傾向があります。

- キッチン周りの処理: システムキッチンが設置されている場合、その足元部分のフローリングをどう処理するかで工事の難易度と費用が変わります。キッチンを一度取り外して施工するのは大掛かりになるため、キッチンの手前までで張り替えるのが一般的です。

- 床暖房の有無: 既存の床に床暖房が入っている場合、その種類によっては重ね張りができない、または張替えの際に床暖房システムごと交換が必要になるなど、工事が複雑化し費用が大幅に上がることがあります。

このように、部屋の広さによって費用は大きく変わります。まずは自宅の張り替えたい部屋の広さを測り、どの工法で、どのようなグレードの床材を使いたいかをイメージすることで、より具体的な予算感を掴むことができるでしょう。

フローリング張替え費用の内訳

フローリング張替えの見積もりを取ると、「材料費」「工事費」「撤去・処分費」など様々な項目が記載されています。総額だけでなく、これらの内訳を理解することで、見積もりが適正かどうかを判断しやすくなります。ここでは、フローリング張替え費用の主な内訳について詳しく解説します。

| 項目 | 内容 | 費用目安(6畳の場合) |

|---|---|---|

| フローリング本体の材料費 | 新しく張るフローリング材の費用 | 3万円 ~ 15万円 |

| 工事費(施工費) | 職人による張付け作業の人件費 | 4万円 ~ 8万円 |

| 既存フローリングの撤去・処分費 | 古い床材を剥がし、廃棄する費用 | 2万円 ~ 4万円 |

| 諸経費 | 養生費、運搬費、現場管理費など | 1万円 ~ 3万円 |

フローリング本体の材料費

材料費は、張替え費用全体の中で最も変動が大きい部分です。選ぶフローリング材の種類やグレードによって、価格は数倍変わることもあります。材料費は通常、「1㎡あたりの単価 × 施工面積」で計算されます。

- 複合フローリング: 合板などを基材とし、表面に化粧シートや薄い木材を貼り合わせた、最も一般的なフローリング材です。価格は1㎡あたり3,000円〜8,000円程度が主流で、比較的安価です。デザインが豊富で、傷や汚れに強い、ワックスがけ不要といった高機能な製品も多くあります。

- 無垢フローリング: 天然木の一枚板から作られたフローリング材です。木の温もりや質感、経年変化を楽しめるのが魅力ですが、価格は高めです。1㎡あたり8,000円〜20,000円以上と、樹種や品質によって価格帯は非常に広くなります。

- クッションフロアやフロアタイル: これらは厳密にはフローリングではありませんが、木目調のデザインも多く、フローリングからの張替えで選ばれることがあります。塩化ビニル製で耐水性が高く、安価なのが特徴です。クッションフロアは1㎡あたり2,000円〜4,000円、フロアタイルは3,000円〜6,000円程度が相場です。

例えば6畳(約10㎡)の場合、安価な複合フローリングなら材料費は3万円程度で済みますが、こだわりの無垢フローリングを選ぶと15万円以上かかることもあります。このように、どの床材を選ぶかが総費用を大きく左右することを覚えておきましょう。

工事費(施工費)

工事費は、職人が実際にフローリングを張る作業に対する人件費です。これも「1㎡あたりの単価 × 施工面積」で計算されるか、職人の「日当 × 作業日数」で計算されます。6畳の場合、工事費の相場は4万円〜8万円程度です。

工事費は、主に以下の要因で変動します。

- 工法: 既存の床の上から張る「重ね張り」よりも、既存の床を剥がしてから張る「張替え」の方が手間がかかるため、工事費は高くなります。

- 部屋の形状: 正方形や長方形の部屋よりも、柱があったり、壁が斜めだったりする複雑な形状の部屋は、フローリング材のカット作業が増えるため工事費が上がります。

- 下地の状態: 張替え工法の場合、既存の床を剥がした後の下地(根太や大引)が腐食・損傷していると、補修工事が追加で必要になります。この下地補修費は、状態によって数万円〜十数万円かかることもあり、当初の見積もりには含まれていないケースが多いので注意が必要です。

既存フローリングの撤去・処分費

この費用は、「張替え工法」を選択した場合にのみ発生します。既存のフローリングを剥がす手間賃と、剥がした床材を産業廃棄物として処分するための費用が含まれます。

6畳の場合、撤去・処分費の相場は2万円〜4万円程度です。この費用は、重ね張り工法では発生しないため、張替え工法が重ね張り工法よりも高くなる大きな要因の一つとなっています。

見積書では「解体撤去費」「廃材処分費」などと記載されます。撤去する床材の種類や量、地域によって処分費用は変動します。また、フローリングの下に敷かれている捨て貼り合板なども一緒に撤去する場合は、費用がさらに加算されます。

諸経費(養生費・運搬費など)

諸経費は、工事を円滑に進めるために必要な間接的な費用の総称です。見積書では「現場管理費」や「諸経費」として一式で計上されることもあります。総工費の5%〜10%程度が目安です。

主な諸経費には以下のようなものがあります。

- 養生費: 工事中に壁やドア、廊下、エレベーターなどに傷がつかないように、ビニールシートやボードで保護するための費用です。丁寧な業者はこの養生をしっかり行います。

- 運搬費: 新しいフローリング材や工具を現場まで運ぶための費用です。

- 駐車場代: 工事車両を停める駐車スペースがない場合に発生するコインパーキング代などです。

- 現場管理費: 工事の段取りや職人の手配、品質管理など、現場を管理するために必要な経費です。

- 事務手数料: 書類作成などの事務作業にかかる費用です。

これらの諸経費は、一見すると些細な項目に思えるかもしれませんが、リフォーム工事には不可欠な費用です。見積もりにこれらの項目がきちんと記載されているかを確認することも、信頼できる業者を見極めるポイントの一つになります。

費用が変わる2つの張替え工法

フローリングの張替えには、大きく分けて「重ね張り工法」と「張替え工法」の2つの方法があります。どちらの工法を選ぶかによって、費用、工期、仕上がりが大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自宅の状況や予算に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

重ね張り工法(カバー工法)

重ね張り工法(カバー工法とも呼ばれます)は、既存のフローリングを剥がさず、その上から新しいフローリング材を直接張っていく工法です。手軽でコストを抑えられるため、近年人気が高まっています。

メリット

- 費用が安い: 最大のメリットはコスト面です。既存の床の解体・撤去費用や廃材処分費がかからないため、張替え工法に比べて総額で5万円〜10万円程度安くなることが一般的です。

- 工期が短い: 解体作業がない分、工事期間を短縮できます。6畳程度の部屋であれば、通常1〜2日で工事が完了します。生活への影響を最小限に抑えたい場合に適しています。

- 騒音やホコリが少ない: 床を剥がす際の大きな音や大量のホコリが発生しないため、近隣への配慮が必要なマンションなどでも比較的行いやすい工法です。

- 床の断熱性・遮音性が向上する: 床が二重になるため、わずかではありますが断熱性や遮音性が向上する効果が期待できます。

デメリット

- 床が少し高くなる: 既存の床の上に新しい床材(厚さ6mm〜15mm程度)を張るため、その分床面が高くなります。これにより、ドアの開閉に支障が出たり、敷居や隣の部屋との間に段差が生じたりする可能性があります。ドアの下部をカットするなどの追加工事が必要になることもあります。

- 下地の状態を確認できない: 既存の床を剥がさないため、その下にある下地材(根太など)の腐食やシロアリ被害といった根本的な問題を発見・解決することができません。床のきしみや沈みがひどい場合には不向きな工法です。

- 床鳴りなどが解消されない場合がある: 床鳴りの原因が既存のフローリング自体にある場合、上から新しい床材を張っても音が解消されない、あるいは再発する可能性があります。

- 選べる床材に制限がある: 重ね張り専用の薄いフローリング材(6mm厚程度)が主流であり、無垢フローリングなどの厚みのある床材は使用できない場合があります。

費用相場

6畳の場合の費用相場は、8万円〜15万円程度です。下地の状態が良く、とにかくコストを抑えて見た目をきれいにしたいという場合に最適な工法と言えるでしょう。

張替え工法

張替え工法は、既存のフローリングをすべて剥がし、新しいフローリング材を張る、最もスタンダードな工法です。

メリット

- 下地の状態を確認・補修できる: 既存の床を剥がすことで、普段は見えない下地材の状態を直接確認できます。もし腐食やシロアリ被害、緩みなどが見つかった場合、このタイミングで補修できるのが最大のメリットです。これにより、建物の寿命を延ばすことにも繋がります。

- 床の高さが変わらない: 新しいフローリング材に交換するだけなので、床の高さは基本的に変わりません。そのため、ドアの開閉や敷居との段差を気にする必要がありません。

- 根本的な問題解決ができる: 床のきしみや沈み、断熱性の低さといった問題に対して、下地の補修や断熱材の追加など、根本的な原因から解決することが可能です。バリアフリー化のために床の高さを調整することもできます。

- 好きな床材を選べる: 床材の厚みに制限がないため、複合フローリングから無垢フローリング、床暖房対応フローリングまで、自由に選ぶことができます。

デメリット

- 費用が高い: 解体・撤去費用や廃材処分費がかかる上、下地の補修が必要になれば追加費用が発生するため、重ね張り工法よりも高額になります。

- 工期が長い: 解体から下地処理、施工まで工程が多いため、工期が長くなります。6畳程度の部屋でも2〜4日、下地補修があればそれ以上かかることもあります。

- 騒音やホコリが多い: 解体作業時に大きな音や振動、大量のホコリが発生します。特にマンションの場合は、管理組合への届出や近隣住民への十分な配慮が不可欠です。

費用相場

6畳の場合の費用相場は、12万円〜25万円程度です。下地補修が必要な場合は、さらに費用が加算されます。築年数が古い住宅や、床のきしみ・沈みが気になる場合は、長期的な視点で見ると張替え工法がおすすめです。

【床材の種類別】フローリングの特徴と費用相場

フローリングと一言でいっても、その種類は様々です。素材や構造によって、見た目の印象、耐久性、メンテナンス性、そして価格が大きく異なります。ここでは代表的な床材を4種類取り上げ、それぞれの特徴と費用相場を解説します。リフォーム後の暮らしをイメージしながら、ご自身のライフスタイルに合った床材を選びましょう。

| 床材の種類 | 特徴 | 材料費の目安(1㎡あたり) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 複合フローリング | 合板基材に化粧材を貼付。最も一般的。 | 3,000円 ~ 8,000円 | 安価、デザイン豊富、寸法安定性が高い、メンテナンスが楽 | 質感が無垢に劣る、深い傷の補修が難しい |

| 無垢フローリング | 天然木の一枚板。高級感がある。 | 8,000円 ~ 20,000円+ | 質感が良い、経年変化が楽しめる、調湿効果がある | 高価、傷つきやすい、湿度で伸縮する、要メンテナンス |

| クッションフロア | 塩化ビニル製のシート状床材。 | 2,000円 ~ 4,000円 | 非常に安価、耐水性が高い、クッション性がある | チープに見えやすい、熱や重さに弱い、傷つきやすい |

| フロアタイル | 塩化ビニル製のタイル状床材。 | 3,000円 ~ 6,000円 | デザイン豊富、耐久性が高い、耐水性がある | 目地に汚れが溜まりやすい、クッションフロアより高価 |

複合フローリング(合板フローリング)

複合フローリングは、合板などの基材の表面に、木目を印刷したシートや薄くスライスした天然木(突き板)を貼り合わせた床材です。現在の日本の住宅で最も広く普及しているタイプで、合板フローリングとも呼ばれます。

メリット

最大のメリットは、品質が安定しており、比較的安価である点です。工業製品であるため、反りや収縮といった木の性質に起因する変形が少なく、施工しやすいのが特徴です。また、表面の化粧材によって、様々な色や木目のデザインを選べます。

機能面でも、表面に特殊なコーティングが施されている製品が多く、「傷がつきにくい」「汚れに強い」「ワックス不要」「抗菌・抗ウイルス仕様」「床暖房対応」など、多様なニーズに応える高機能な製品が揃っています。メンテナンスが簡単なため、共働きの家庭や小さなお子様がいるご家庭にも人気です。

デメリット

デメリットとしては、無垢フローリングに比べて木の質感や温もりが劣る点が挙げられます。特に安価なシートフローリングは、見た目が画一的で人工的な印象を与えることがあります。また、表面の化粧シートや突き板が剥がれるほどの深い傷がついてしまうと、下地の合板が見えてしまい、補修が難しいという弱点もあります。足触りも、無垢材のような柔らかさや暖かさは感じにくいでしょう。

費用相場

材料費の相場は1㎡あたり3,000円〜8,000円程度です。表面材の種類や機能性の高さによって価格は変動します。コストパフォーマンスと機能性のバランスを重視する方に最適な選択肢です。

無垢フローリング

無垢フローリングは、スギ、ヒノキ、パイン、オーク、ウォールナットといった天然木の一枚板を加工して作られた床材です。その魅力は、何といっても本物の木が持つ豊かな風合いと温もりです。

メリット

一つとして同じ木目がない自然なデザインと、深みのある質感が最大の魅力です。時間が経つにつれて色合いが変化していく「経年美」を楽しめるのも、無垢材ならではの特権です。また、木材には湿度を調整する「調湿効果」があり、夏は湿気を吸ってサラサラと、冬は湿気を吐き出して乾燥を防ぐ効果が期待できます。熱伝導率が低いため、冬でも足元の冷たさを感じにくく、素足で歩くと心地よいのが特徴です。表面に傷がついても、サンドペーパーで削ることで補修できる場合が多いのもメリットです。

デメリット

最大のデメリットは価格の高さです。複合フローリングに比べて材料費が高額になる傾向があります。また、天然素材であるがゆえに、湿度の変化によって膨張したり収縮したりします。これにより、冬場に板と板の間に隙間ができたり、梅雨時期に板が反ったりすることがあります。表面が柔らかい樹種(パインなど)は傷がつきやすく、物を落とすとすぐに凹んでしまうことも。定期的なオイルやワックスによるメンテナンスが必要な場合もあり、手間がかかる側面もあります。

費用相場

材料費の相場は1㎡あたり8,000円〜20,000円以上と幅広く、希少な樹種や高級なグレードのものになるとさらに高額になります。コストよりも本物の質感や心地よさを優先したい、こだわり派の方におすすめです。

クッションフロア

クッションフロアは、フローリング(木質床材)とは異なりますが、リフォームでよく選ばれる塩化ビニル樹脂製のシート状床材です。特に水回りで多く採用されます。

メリット

圧倒的な価格の安さが最大の武器です。材料費・工事費ともに抑えられるため、予算が限られている場合に重宝します。また、耐水性が非常に高いため、キッチンや洗面所、トイレなどの水濡れが気になる場所に最適です。クッションという名前の通り、適度な弾力性があり、転倒時の衝撃を和らげたり、足腰への負担を軽減したりする効果があります。

デメリット

ビニル製であるため、どうしても高級感には欠け、安っぽく見えてしまうことがあります。家具などの重いものを長時間置くと跡が残りやすく、熱にも弱いため、熱いものを直接置くと変形・変色する恐れがあります。また、鋭利なもので傷がつきやすく、一度破れると補修が難しい点もデメリットです。

費用相場

材料費の相場は1㎡あたり2,000円〜4,000円程度と、非常にリーズナブルです。コストを最優先に考えたい場合や、水回りの床材として適しています。

フロアタイル

フロアタイルもクッションフロアと同様に塩化ビニル製の床材ですが、シート状ではなく、正方形や長方形のタイル状になっているのが特徴です。

メリット

クッションフロアよりも硬く、耐久性・耐摩耗性に優れています。土足で歩く店舗などでも使用されるほど丈夫で、傷がつきにくく、家具の跡も残りにくいのが利点です。デザイン性も高く、本物と見間違うほどリアルな木目調や石目調の製品が豊富にあり、高級感のある空間を演出できます。汚れた部分や傷ついた部分だけを交換できるのも、タイル状ならではのメリットです。

デメリット

クッションフロアに比べると材料費・工事費ともに高くなります。また、素材が硬いため、クッション性はほとんどなく、冬場は足元が冷たく感じられます。タイルとタイルの間に目地があるため、そこに汚れが溜まりやすいという声もあります。

費用相場

材料費の相場は1㎡あたり3,000円〜6,000円程度です。耐久性とデザイン性を両立させたい、特に水回りの床をおしゃれにしたい、という場合に適した選択肢と言えるでしょう。

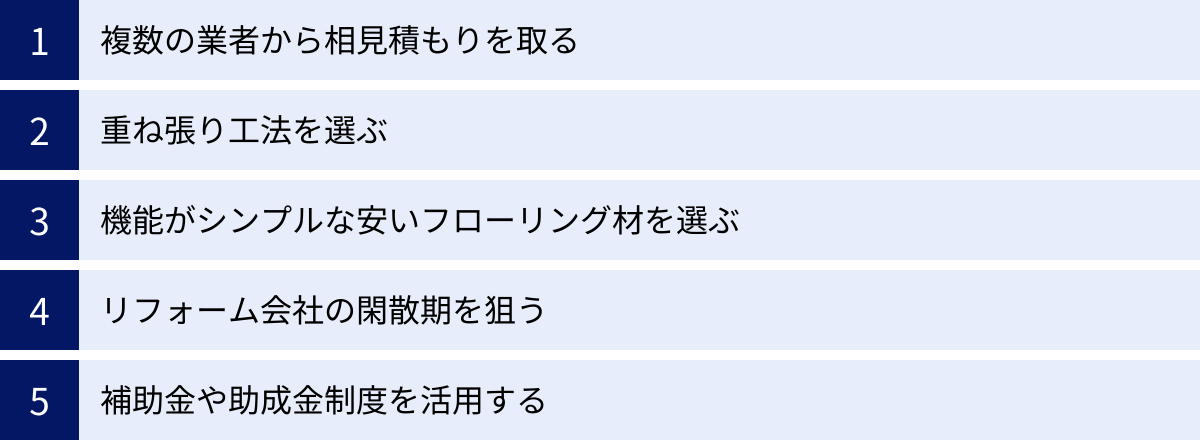

フローリング張替え費用を安く抑える5つのコツ

フローリングの張替えは決して安い買い物ではありません。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、品質を落とさずに費用を賢く抑えることが可能です。ここでは、リフォーム費用を安くするための具体的な5つのコツをご紹介します。

① 複数の業者から相見積もりを取る

費用を抑えるための最も基本的かつ効果的な方法が、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」です。最低でも3社程度から見積もりを取得し、比較検討することをおすすめします。

相見積もりには、以下のようなメリットがあります。

- 適正価格の把握: 同じ工事内容でも、業者によって見積もり金額は異なります。複数の見積もりを比較することで、その工事内容に対するおおよその相場観が養われ、高すぎる請求や不当な価格設定を見抜くことができます。

- 価格競争の促進: 他社と比較されていることを業者が認識するため、より競争力のある価格を提示してくれる可能性が高まります。ただし、露骨な値引き交渉は避け、誠実な態度で相談することが大切です。

- サービス内容の比較: 価格だけでなく、提案される床材の種類、工事の詳細、保証内容、アフターサービスなども比較できます。単純な安さだけでなく、コストパフォーマンスが最も高い業者を見つけることができます。

見積もりを比較する際は、総額だけを見るのではなく、「材料費」「工事費」「諸経費」といった内訳を細かくチェックしましょう。「一式」というような曖昧な表記が多い見積もりは注意が必要です。詳細で透明性の高い見積もりを提出してくれる業者は、信頼性が高いと言えるでしょう。

② 重ね張り工法を選ぶ

前述の通り、フローリングの張替えには「張替え工法」と「重ね張り工法」があります。費用を優先するなら、重ね張り工法が断然有利です。

重ね張り工法は、既存の床を剥がす解体・撤去作業が不要なため、その分の人件費や廃材処分費がかかりません。これにより、張替え工法に比べて工期が短縮され、総費用を大幅に削減できます。6畳の部屋であれば、5万円以上の差が出ることも珍しくありません。

ただし、この方法が選択できるのは、既存の床や下地に大きな問題がない場合に限られます。床が著しくきしむ、沈む、腐食しているといった症状がある場合は、根本的な解決にならないため、高くついても張替え工法を選ぶべきです。まずは専門家であるリフォーム業者に現地調査をしてもらい、自宅の床の状態が重ね張りに適しているか診断してもらうことが重要です。

③ 機能がシンプルな安いフローリング材を選ぶ

フローリングの材料費は、総費用に占める割合が大きく、費用削減の重要なポイントです。特にこだわりがなければ、機能がシンプルで安価な複合フローリングを選ぶことで、コストを大きく抑えられます。

近年、フローリング材は高機能化が進んでおり、「防音・遮音機能」「床暖房対応」「ペット対応(滑りにくい・傷つきにくい)」「抗菌・抗ウイルス機能」など、付加価値の高い製品が数多くあります。もちろん、これらの機能は快適な生活に貢献しますが、その分価格は高くなります。

本当にその機能が必要かをよく考え、優先順位をつけましょう。例えば、マンションで下の階への音が気になる場合は防音機能が必須かもしれませんが、一戸建ての2階であれば不要な場合もあります。見栄えや高級感にこだわりたい場合は無垢フローリングが魅力的ですが、予算を抑えたいのであれば、木目のデザインが豊富な複合フローリングの中から選ぶのが現実的です。

④ リフォーム会社の閑散期を狙う

リフォーム業界にも、仕事が集中する「繁忙期」と、比較的落ち着いている「閑散期」があります。価格交渉を少しでも有利に進めたいなら、閑散期に工事を依頼するのが狙い目です。

一般的に、リフォームの繁忙期は以下の時期と言われています。

- 2月〜3月: 新生活シーズンを前に、入居や転居に伴うリフォームが増加します。

- 9月〜11月: 年末の大掃除や、冬を迎える前に家をきれいにしたいという需要が高まります。

これらの時期は業者が忙しく、値引き交渉に応じてもらいにくい傾向があります。一方、梅雨時期(6月〜7月)や、真夏(8月)は比較的閑散期とされています。この時期であれば、業者のスケジュールに余裕があるため、価格面で多少のサービスをしてくれたり、こちらの要望に丁寧に対応してくれたりする可能性が高まります。工事の日程に融通が利く場合は、閑散期を狙って相談してみるのも一つの手です。

⑤ 補助金や助成金制度を活用する

リフォームの内容によっては、国や地方自治体が実施している補助金・助成金制度を利用できる場合があります。これらの制度をうまく活用すれば、自己負担額を大幅に軽減できます。

フローリング張替えに関連する可能性のある主な制度は以下の通りです。

- 介護保険における住宅改修費の支給: 要支援・要介護認定を受けている方がいる世帯が対象です。手すりの設置や段差の解消といったバリアフリーリフォームに対して、最大20万円(自己負担1割〜3割)の補助が受けられます。廊下と部屋の段差をなくすためのフローリング工事などが該当する場合があります。

- 省エネ関連リフォームの補助金: 床の断熱性能を高めるリフォームなどが対象になることがあります。張替え工法で床下に断熱材を入れる工事などが考えられます。国の「子育てエコホーム支援事業」などの大型補助金制度の対象になる可能性もあります(※制度には期間や条件があります)。

- 各自治体のリフォーム助成制度: 自治体によっては、独自の住宅リフォーム助成制度を設けている場合があります。「三世代同居支援」「空き家活用支援」「耐震化促進」など、様々な目的の制度があります。

これらの制度は、申請期間や対象となる工事の条件、予算上限などが細かく定められています。まずは、お住まいの市区町村の役所のホームページを確認するか、担当窓口に問い合わせて、利用できる制度がないか調べてみることをお勧めします。

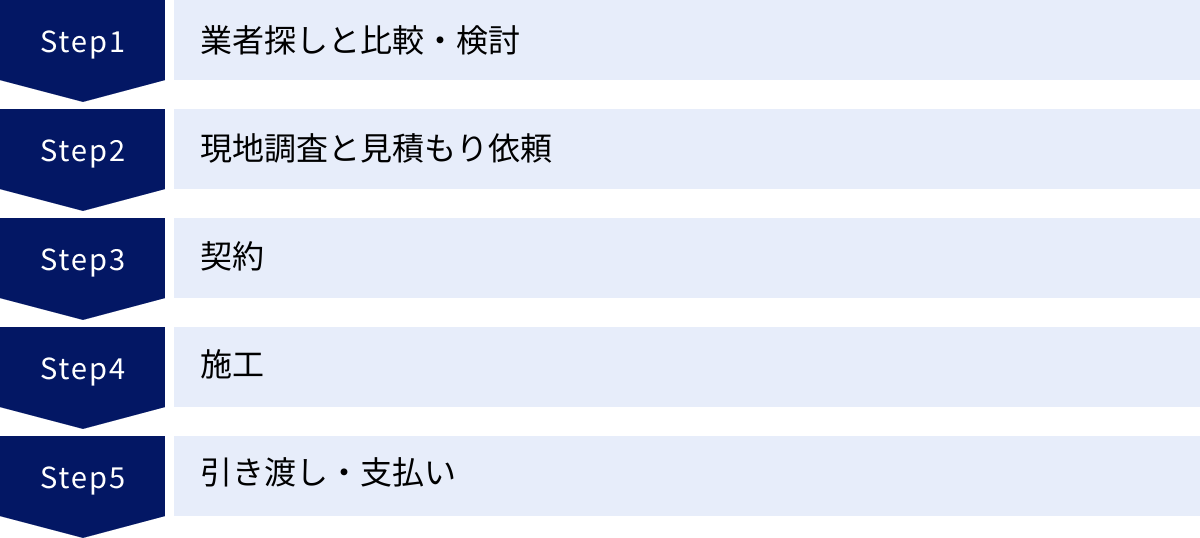

フローリング張替えを依頼する際の流れ

いざフローリングを張り替えようと決心しても、何から始めれば良いのか分からないという方も多いでしょう。ここでは、リフォーム業者を探し始めてから工事が完了し、支払いを行うまでの一連の流れをステップごとに解説します。全体像を把握しておくことで、スムーズにリフォームを進めることができます。

業者探しと比較・検討

リフォームの成功は、良い業者と出会えるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。まずは、依頼する候補となるリフォーム業者を探すところからスタートします。

- 探し方:

- インターネット検索: 「フローリング 張替え 〇〇市」のように、地域名を入れて検索するのが一般的です。リフォーム会社のホームページや施工事例を確認できます。

- リフォーム専門のポータルサイト: 複数のリフォーム会社が登録されており、匿名での相談や一括見積もり依頼ができるサイトもあります。口コミや評価を参考にできるのがメリットです。

- 知人からの紹介: 実際にリフォームを経験した知人や友人がいれば、その業者を紹介してもらうのも良い方法です。信頼性が高い情報を得られます。

- 地域の工務店: 地域に根ざした工務店は、小回りが利き、親身に相談に乗ってくれることが多いです。

この段階で、気になる業者を3〜5社ほどリストアップしておくと、後の比較検討がしやすくなります。各社のホームページを見て、フローリング工事の実績が豊富か、会社の理念や雰囲気が自分に合いそうかなどをチェックしておきましょう。

現地調査と見積もり依頼

候補の業者を絞り込んだら、実際に連絡を取り、現地調査と見積もりを依頼します。

- 現地調査: 業者の担当者が自宅を訪問し、張替えを希望する部屋の正確な寸法を測ったり、床の現在の状態(きしみ、沈み、傷など)を確認したりします。この時、どのようなフローリングにしたいか(色、素材、機能など)、予算はどれくらいか、工事で不安な点はないかなど、自分の要望をできるだけ具体的に伝えることが重要です。担当者から重ね張り・張替えのどちらが良いかといった専門的なアドバイスももらえるでしょう。

- 見積もり依頼: 現地調査の結果とヒアリング内容を基に、正式な見積書を作成してもらいます。前述の通り、費用を比較するため、必ず複数の業者に同じ条件で見積もりを依頼しましょう。見積もりが出てくるまでには、数日から1週間程度かかるのが一般的です。

契約

複数の業者から提出された見積書をじっくり比較検討し、依頼する業者を1社に決定したら、正式に工事請負契約を結びます。

- 見積書の精査: 総額だけでなく、内訳(材料名、単価、数量、工事内容、諸経費など)を細かく確認します。不明な点や疑問点があれば、契約前に必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

- 契約書の確認: 契約書は非常に重要な書類です。以下の項目が明確に記載されているか、必ず自分の目で確認してください。

- 工事内容と仕様(使用するフローリング材の品番など)

- 工事金額(税込み)と支払い条件(着手金、中間金、最終金の割合と時期)

- 工事期間(着工日と完工予定日)

- 保証内容とアフターサービス

- 遅延や事故が発生した場合の取り決め(遅延損害金など)

内容に問題がなければ、署名・捺印をして契約完了です。契約後は、契約内容に基づいて工事が進められます。

施工

契約が完了し、工事日が決まると、いよいよ施工開始です。

- 近隣への挨拶: 特にマンションの場合、工事の音や人の出入りで近隣に迷惑をかける可能性があります。工事開始の数日前に、リフォーム業者と一緒に、あるいは自分で両隣と上下階の部屋へ挨拶回りをしておくのがマナーです。

- 家具の移動: 工事の前に、部屋の中にある家具を移動させる必要があります。自分で移動させるのか、業者が行ってくれるのかは契約内容によります。業者に依頼する場合は追加料金がかかることが多いので、事前に確認しておきましょう。

- 工事中の立ち会い: 毎日現場にいる必要はありませんが、時々顔を出して進捗状況を確認すると安心です。職人さんとコミュニケーションを取ることで、信頼関係も深まります。

工事期間は、6畳の部屋で重ね張りが1〜2日、張替えが2〜4日程度が目安です。

引き渡し・支払い

工事が完了したら、最終確認を行います。

- 完了検査(立ち会い確認): 業者の担当者と一緒に、仕上がりを細かくチェックします。フローリングに傷や汚れ、隙間、浮きがないか、床鳴りはしないか、ドアの開閉はスムーズかなどを確認しましょう。もし気になる点があれば、この時点で遠慮なく指摘し、手直しを依頼します。

- 引き渡し: すべての確認が終わり、手直しも完了したら、引き渡し書類にサインをして工事は完了です。保証書や取扱説明書などもこの時に受け取ります。

- 支払い: 契約時に取り決めた方法で、残金を支払います。請求書と契約書の金額が一致しているかを確認してから振り込みましょう。

以上が、フローリング張替えの一般的な流れです。各ステップでやるべきことを理解し、計画的に進めていきましょう。

失敗しないリフォーム業者の選び方

フローリング張替えリフォームの満足度は、どの業者に依頼するかで大きく左右されます。しかし、数多くのリフォーム業者の中から、信頼できる一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、後悔しないためにチェックすべき、優良なリフォーム業者の選び方のポイントを4つご紹介します。

実績が豊富か確認する

まず確認したいのが、フローリング工事に関する施工実績が豊富かどうかです。リフォームと一言でいっても、水回り、外壁、内装など、業者によって得意な分野は異なります。フローリング張替えを依頼するのであれば、やはり床工事の経験が豊かな業者を選ぶのが安心です。

- 確認方法:

- 公式ホームページ: 多くの業者はホームページに「施工事例」や「お客様の声」を掲載しています。フローリング工事の写真が多数掲載されているか、様々な種類の床材や工法に対応しているかなどをチェックしましょう。ビフォーアフターの写真があると、仕上がりのイメージが湧きやすくなります。

- カタログや資料: 会社案内や施工事例集などの資料を取り寄せ、内容を確認するのも有効です。

- 担当者へのヒアリング: 見積もり相談の際に、「これまでどのようなフローリング工事を手がけてきましたか?」と直接質問してみるのも良いでしょう。具体的な事例を交えて分かりやすく説明してくれる業者は、経験が豊富である可能性が高いです。

実績が豊富な業者は、様々な現場でのトラブル対応や、顧客の要望に応えるためのノウハウを蓄積しています。特に無垢フローリングのような扱いの難しい床材や、床暖房が関わるような複雑な工事を検討している場合は、専門的な知識と技術を持つ経験豊富な業者を選ぶことが不可欠です。

見積書の内容が詳細で明確か

見積書の透明性は、その業者の信頼性を測る重要なバロメーターです。誠実な業者は、顧客が納得できるよう、詳細で分かりやすい見積書を提出してくれます。逆に、内容が曖昧な見積書を出す業者は注意が必要です。

- 良い見積書のチェックポイント:

- 項目が細分化されているか: 「フローリング工事一式 〇〇円」といった大雑把なものではなく、「材料費」「施工費」「撤去処分費」「養生費」「諸経費」など、項目ごとに金額が明記されているかを確認します。

- 単価と数量が記載されているか: 材料費であれば「〇〇(商品名・品番) 〇〇㎡ × 〇〇円/㎡」、工事費であれば「フローリング張り手間 〇〇㎡ × 〇〇円/㎡」のように、単価と数量が明確になっているのが理想です。これにより、金額の根拠が分かりやすくなります。

- 追加工事の可能性について言及があるか: 例えば張替え工法の場合、「下地の状態によっては別途補修費用がかかる場合があります」といった注記があるかどうかも重要です。リスクについて事前に説明してくれる業者は信頼できます。

見積書に不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。その際の回答が丁寧で、納得のいく説明をしてくれるかどうかも、業者を見極める大切な判断材料になります。

保証やアフターフォローが充実しているか

リフォームは工事が終われば完了ではありません。万が一、工事後に不具合が発生した場合に、きちんと対応してくれるかどうかが非常に重要です。契約前に、保証制度やアフターフォロー体制について必ず確認しておきましょう。

- 確認すべき保証・アフターフォロー:

- 工事保証: 業者独自の保証制度です。「施工不良による不具合は、工事後〇年間無償で修理します」といった内容の保証書を発行してくれるかを確認します。保証期間は1年〜5年程度が一般的です。

- リフォーム瑕疵(かし)保険への加入: これは、リフォーム業者が倒産してしまったり、連絡が取れなくなってしまったりした場合でも、保証が受けられる第三者機関による保険制度です。業者がこの保険に加入していれば、万が一の際にも安心です。加入しているかどうかを尋ねてみましょう。

- 定期点検の有無: 工事完了後、半年後や1年後などに定期的な点検を実施してくれる業者もあります。こうしたアフターフォローがしっかりしている業者は、工事に責任を持っている証拠と言えます。

「何かあったらすぐに連絡ください」という口約束だけでなく、保証内容が書面で明記されているかをしっかりと確認することがトラブル防止に繋がります。

担当者との相性が良いか

意外と見落としがちですが、担当者とのコミュニケーションがスムーズに取れるか、信頼関係を築けそうか、という「相性」も非常に重要な要素です。リフォームは、こちらの要望を正確に伝え、それに対してプロとしてのアドバイスをもらいながら、二人三脚で進めていく共同作業です。

- 担当者のチェックポイント:

- 傾聴力: こちらの話を親身になって聞いてくれるか。要望や不安をしっかりと受け止めてくれる姿勢があるか。

- 提案力: こちらの要望を踏まえた上で、さらに良くなるようなプロならではの提案をしてくれるか。メリットだけでなくデメリットもきちんと説明してくれるか。

- 知識と経験: フローリングの種類や工事に関する専門知識が豊富か。質問に対して的確に答えられるか。

- レスポンスの速さ: 問い合わせや質問に対する返信が迅速で丁寧か。

リフォーム期間中はもちろん、アフターフォローまで含めると長い付き合いになります。話していて「この人になら安心して任せられる」と感じられる担当者を見つけることが、満足のいくリフォームを実現するための鍵となるでしょう。

フローリングを張り替える前の注意点

フローリングの張替えを計画する際には、費用や業者の選定だけでなく、事前に確認しておくべきいくつかの重要な注意点があります。これらを見落としてしまうと、後々トラブルに発展したり、追加費用が発生したりする可能性があります。スムーズにリフォームを進めるために、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

マンションの場合は管理規約を必ず確認する

マンションでフローリングを張り替える場合、最も注意しなければならないのが「管理規約」の確認です。分譲マンションであっても、床は「共用部分」と見なされることがあり、リフォームには管理組合が定めたルールに従う必要があります。

- 遮音等級(L値)の規定: 最も重要なのが音の問題です。多くのマンションでは、階下への生活音の伝わりを抑えるため、フローリング材に一定の遮音性能を求めています。管理規約で「L-45」や「L-40」といった遮音等級が指定されていることが多く、この基準をクリアした床材しか使用できません。この規定を知らずにデザインだけで床材を選んでしまうと、工事が許可されない、あるいは工事後にやり直しを命じられるといった最悪のケースも考えられます。

- 工事の申請・届出: リフォームを行う際は、事前に管理組合へ工事申請書を提出し、承認を得る必要があります。申請書のフォーマットや提出期限、必要な添付書類(工程表、図面など)はマンションごとに異なります。

- 工事可能な曜日・時間: 騒音を伴う工事ができる曜日や時間帯が制限されているのが一般的です(例:平日午前9時〜午後5時まで、土日祝日は不可など)。

これらのルールは、管理規約や使用細則に記載されています。リフォームを検討し始めたら、まずは管理人や管理会社に連絡し、規約を確認させてもらいましょう。

賃貸物件の場合は大家や管理会社の許可が必要

賃貸物件のフローリングを、借主が自己判断で張り替えることは原則としてできません。賃貸物件には「原状回復義務」があり、退去時には入居時の状態に戻す必要があります。

勝手にフローリングを張り替えてしまうと、契約違反となり、退去時に高額な原状回復費用を請求される可能性があります。たとえ良かれと思ってきれいなフローリングに替えたとしても、それが貸主の意向と異なればトラブルの原因になります。

もし、どうしてもフローリングを替えたい事情がある場合は、必ず事前に大家さんや管理会社に相談し、書面で許可を得る必要があります。許可が得られた場合でも、費用は誰が負担するのか、退去時の扱いはどうなるのか(元の状態に戻す必要があるのか、そのままで良いのか)といった点を明確に取り決めておくことが重要です。

家具の移動について事前に相談しておく

フローリングの張替え工事を行うには、部屋の中にある家具や家電をすべて室外に運び出す必要があります。この家具の移動を誰が、いつ、どのように行うのかを事前にリフォーム業者と明確にしておくことが大切です。

- 誰が移動するか:

- 自分で移動する: 費用はかかりませんが、大きなタンスやベッド、ピアノなど、重量のある家具の移動は大変な労力であり、壁や床を傷つけるリスクもあります。

- 業者に依頼する: 多くのリフォーム業者は家具の移動も請け負ってくれますが、通常は追加料金が発生します。見積もりに家具の移動費が含まれているか、別途いくらかかるのかを必ず確認しましょう。

- 移動先: 部屋から出した家具をどこに置いておくかも問題です。他の部屋や廊下、場合によっては一時的にトランクルームを借りる必要も出てきます。

- 貴重品や壊れ物: パソコンなどの精密機器や、ガラス製品、骨董品といった壊れやすいものは、業者の補償対象外となることがほとんどです。これらは必ず自分で安全な場所に移動・保管しておきましょう。

工事当日になって「家具が動かせない」という事態になると、工事が遅延し、追加料金が発生することにもなりかねません。契約前に家具の移動についてしっかりと打ち合わせをしておきましょう。

工事期間の目安を把握しておく

フローリングの張替え工事中は、その部屋を使用することができません。生活への影響を最小限にするためにも、工事にどれくらいの期間がかかるのかを事前に把握しておくことが重要です。

- 工事期間の目安(6畳の場合):

- 重ね張り工法: 1日〜2日

- 張替え工法: 2日〜4日

- 工事期間が延びる要因:

- 部屋の広さや形状: 部屋が広かったり、形が複雑だったりすると、作業時間が増えます。

- 下地の状態: 張替え工法で、下地に腐食や損傷が見つかった場合、その補修作業のために工期が1日〜数日延長されることがあります。

- 天候: 材料の搬入などで天候に左右される場合もあります。

工事期間中は、寝室であれば別の部屋で寝る必要がありますし、リビングであれば家族がくつろぐ場所がなくなります。ペットや小さなお子様がいるご家庭では、工事の音やホコリ、塗料の匂いなどがストレスになることも考えられます。工事期間中の生活をどうするか、家族で話し合っておくことも大切です。

フローリング張替えを検討するべきタイミング

「うちのフローリング、そろそろ替え時なのかな?」と感じていても、具体的なタイミングが分からず迷っている方も多いのではないでしょうか。フローリングの劣化は、見た目の問題だけでなく、生活の安全性や快適性にも関わってきます。ここでは、張替えを具体的に検討すべき3つのサインをご紹介します。

歩くと床がきしんだり沈んだりする

床の上を歩いたときに、「ギシギシ」「ミシミシ」といったきしみ音(床鳴り)がしたり、一部がふわふわと沈むような感触があったりする場合、それは張替えを検討すべき重要なサインです。

- 床鳴りの原因:

- フローリング材の伸縮: 空気の乾燥や湿気によってフローリング材が伸縮し、板同士が擦れることで音が発生します。これは比較的軽微なケースです。

- フローリング材の浮き・反り: 接着剤の劣化などにより、フローリング材が下地から浮いてしまい、歩くたびに音が出ます。

- 下地材の劣化・損傷: 最も注意が必要なのがこのケースです。フローリングの下にある根太(ねだ)や大引(おおびき)といった下地材が、湿気で腐食したり、シロアリの被害に遭ったりしている可能性があります。床の沈みは、この下地材の劣化が原因であることが多いです。

特に、床の沈みを放置すると、最悪の場合、床が抜けてしまう危険性もあります。また、下地の腐食は建物の構造自体にも悪影響を及ぼしかねません。床のきしみや沈みが気になり始めたら、見た目がきれいでも専門家による点検を依頼し、必要であれば張替え工法によるリフォームを検討しましょう。

フローリングの傷や汚れ、色あせが目立つ

日常生活を送る上で、フローリングに傷や汚れがつくのは避けられません。しかし、その程度が深刻になってきたら、張替えのタイミングかもしれません。

- 傷: 家具を引きずった深い傷、ペットの爪によるひっかき傷、物を落とした際の凹みなどが多数ある状態。特に、表面の保護層が剥がれてささくれ立っている傷は、素足で歩くと怪我をする危険があり、早急な対処が必要です。

- 汚れ: 飲み物や油をこぼしたシミが、掃除をしても取れずに黒ずんでいる状態。長年の皮脂汚れやワックスの劣化で、床全体がベタついたり、黒ずんだりしている場合も、見た目の印象を大きく損ないます。

- 色あせ・剥がれ: 窓際のフローリングが、長年の紫外線によって白っぽく色あせたり、表面の化粧シートがパリパリに剥がれてきたりしている状態。部屋全体の統一感がなくなり、古びた印象を与えてしまいます。

これらの見た目の劣化は、部屋の清潔感や快適性を損なうだけでなく、住む人の気分にも影響します。掃除や補修では対応しきれないレベルの傷・汚れ・色あせが目立ってきたら、それは気持ちよく暮らすためのリフォームを考える良い機会です。

築15年〜20年が経過している

フローリングには、他の建材と同様に寿命があります。もちろん、使用されている床材の種類や日頃のメンテナンス状況、生活スタイルによって大きく異なりますが、一般的なフローリング張替えの目安は、新築または前回のりフォームから15年〜20年と言われています。

- 10年〜15年: 表面の光沢がなくなり、細かい傷や汚れが目立ち始める時期です。ワックスがけなどのメンテナンスで対応できる場合も多いですが、劣化のサインが出始めます。

- 15年〜20年: 表面の保護層が摩耗し、傷や汚れがつきやすくなります。床鳴りや板の隙間、色あせなどが顕著になるケースが増えてきます。この時期に、一度専門家による床の状態チェックをしてもらうのがおすすめです。

- 20年以上: 複合フローリングの場合、基材の合板を貼り合わせている接着剤の寿命が近づき、板の剥離や浮きが発生しやすくなります。下地の劣化も進んでいる可能性が高いため、本格的な張替えを検討すべき時期と言えます。

もちろん、20年以上経過していても問題なく使用できるケースもあります。しかし、「築15年」という年数は、一度我が家の床の状態を注意深く見直してみる良いきっかけと捉え、将来のリフォーム計画を立て始めるタイミングとして意識しておくと良いでしょう。これらのサインに一つでも当てはまるものがあれば、一度リフォーム業者に相談してみてはいかがでしょうか。