愛する猫との暮らしは、多くの飼い主にとってかけがえのない時間です。しかし、いざ猫と一緒に住める賃貸物件を探し始めると、「ペット可」と書かれていても猫は対象外だったり、そもそも選択肢が極端に少なかったりと、多くの壁に直面します。なぜ猫と暮らせる物件はこれほどまでに見つけにくいのでしょうか。そして、数少ない物件の中から、猫も自分も快適に暮らせる理想の住まいを見つけ出すには、どのようなコツがあるのでしょうか。

この記事では、猫と暮らせる賃貸物件の探し方に悩む方へ向けて、物件が少ない理由から、具体的な探し方のテクニック、契約時や内見時の注意点、さらには入居後のマナーや退去時の費用問題まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、猫との新生活に向けた物件探しの不安が解消され、自信を持って最適な住まいを見つけるための知識が身につくはずです。

目次

猫と暮らせる賃貸物件とは?ペット可との違い

猫との新しい生活を始める第一歩は、住まい探しです。しかし、賃貸物件の情報を見ていると「ペット可」「猫可」「ペット相談可」など、似ているようで異なる言葉が並び、混乱してしまう方も少なくありません。これらの違いを正確に理解することが、効率的な物件探しの鍵となります。

猫可物件とペット可物件は異なる

賃貸物件を探す際、多くの方がまず「ペット可」という条件で絞り込みをかけます。しかし、ここで注意しなければならないのは、「ペット可」が必ずしも「猫可」を意味するわけではないという点です。

一般的に、賃貸物件における「ペット可」は、主に小型犬の飼育を想定しているケースが多数を占めます。大家さんや管理会社の視点では、犬と猫では建物に与える影響が大きく異なると考えられているためです。

| 種類 | 定義 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 猫可 | 猫の飼育が明確に許可されている物件 | 猫の習性を理解した上で許可されているため、入居後のトラブルが比較的少ない。ただし物件数は非常に少ない。 |

| ペット可 | ペットの飼育が許可されている物件 | 主に小型犬を想定していることが多く、猫は不可の場合がある。 必ず個別に猫の飼育が可能か確認が必要。 |

| ペット相談可 | ペットの飼育について交渉の余地がある物件 | 大家さんや管理会社との交渉次第で飼育が許可される可能性がある。猫の種類、年齢、しつけ状況などを伝えて判断を仰ぐ必要がある。 |

では、なぜ猫は犬と区別され、敬遠されがちなのでしょうか。その主な理由は、猫特有の習性にあります。

第一に「爪とぎ」です。猫にとって爪とぎは、爪のコンディションを整えるだけでなく、マーキングやストレス解消のための本能的な行動です。この爪とぎによって、壁紙がボロボロになったり、柱やドアに深い傷が付いたりするリスクがあります。

第二に「ニオイ」の問題です。特に去勢・避妊手術をしていない猫の尿は非常に強いアンモニア臭を放ちます。また、マーキング(スプレー行動)によって壁や家具にニオイが染み付いてしまうと、通常のクリーニングでは除去が困難になります。

第三に「垂直方向への活動」です。猫は高い場所に上る習性があり、カーテンレールにぶら下がったり、エアコンの上に乗ったりすることで、設備を破損させてしまう可能性があります。

これらの理由から、多くの大家さんは「ペット可」としていても、内訳として「小型犬のみ可、猫・大型犬は不可」といったルールを設けているのです。したがって、物件情報に「ペット可」と記載があっても、必ず不動産会社を通じて「猫の飼育は可能ですか?」と個別に確認することが不可欠です。この確認を怠ると、気に入った物件が見つかっても申し込みの段階で断られてしまい、時間と労力を無駄にすることになりかねません。

猫と暮らせる賃貸物件の現状

猫と暮らせる賃貸物件、すなわち「猫可」物件は、残念ながら賃貸市場全体から見ると非常に少ないのが現状です。不動産情報サイトで検索してみても、「ペット可」で絞り込んだ物件数に比べ、「猫可」の条件を追加すると、その数は激減します。

この供給の少なさから、いくつかの傾向が見られます。

一つは、家賃や初期費用が高めに設定されていることです。猫の飼育を許可することは、大家さんにとって前述のような損傷やニオイのリスクを負うことを意味します。そのため、そのリスクをヘッジするために、通常の物件よりも家賃を高く設定したり、敷金を1〜2ヶ月分多く預かったりするケースが一般的です。

二つ目は、物件の選択肢が限られることです。築年数が古い、駅から遠い、間取りが希望と合わないなど、猫の飼育を最優先するあまり、他の条件を妥協せざるを得ない状況が生まれやすくなります。特に都心部や人気エリアでは、猫可物件の競争率も高くなります。

しかし、近年ではペットを家族の一員と考える人が増え、ペット飼育の需要が高まっていることから、状況は少しずつ変化しています。新築の段階からペットとの共生をコンセプトにした「ペット共生型賃貸住宅」も登場し、キャットウォークやペット専用ドアなど、猫が快適に暮らせる設備を備えた物件も増えつつあります。

とはいえ、全体としてはまだ供給が需要に追いついていないのが実情です。だからこそ、これから紹介する「上手な探し方」と「注意点」をしっかりと理解し、戦略的に物件探しを進めることが、愛猫との快適な新生活を実現するための重要な鍵となるのです。

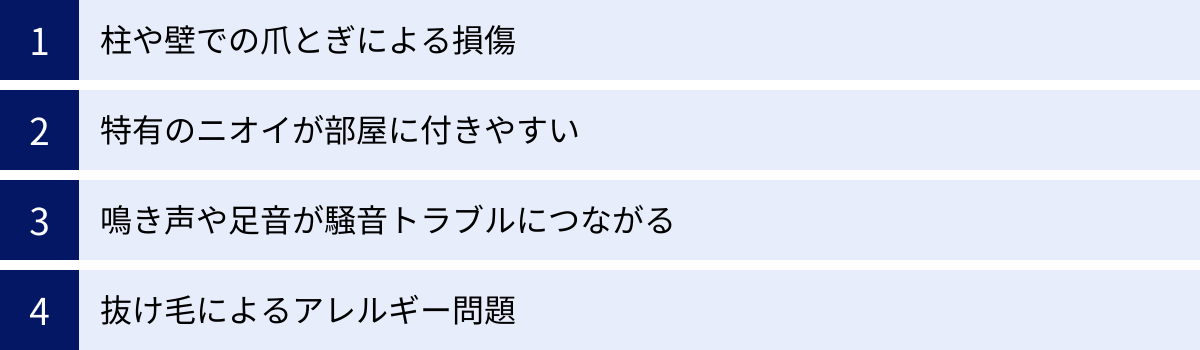

なぜ猫を飼える賃貸物件は少ないのか?4つの理由

前述の通り、「猫可」の賃貸物件は非常に希少です。猫を愛する飼い主にとってはもどかしい状況ですが、物件を貸し出す大家さんや管理会社の立場から見ると、猫の飼育を許可することには相応のリスクが伴います。ここでは、なぜ猫を飼える賃貸物件が少ないのか、その具体的な4つの理由を大家さんの視点から深掘りしていきます。

① 柱や壁での爪とぎによる損傷

猫の飼育を敬遠する最大の理由の一つが、爪とぎによる建物への物理的な損傷です。猫にとって爪とぎは、古い爪を剥がして鋭さを保つためのメンテナンス、自分のニオイをつけて縄張りを主張するマーキング、そして気分転換やストレス解消のための重要な本能行動であり、しつけで完全にやめさせることはできません。

大家さんが懸念するのは、この爪とぎがどこで行われるかです。飼い主が専用の爪とぎ器を用意しても、猫が気に入るとは限りません。猫が好むのは、安定していて、適度な抵抗感があり、爪がしっかりと食い込む素材です。そして、その条件に合致してしまうのが、部屋の壁紙(特にビニールクロス)や、木製の柱、ドア、鴨居(かもい)などです。

一度、壁紙で爪とぎをされると、そこはボロボロに引き裂かれ、みすぼらしい見た目になります。修繕するには、その一面全体の壁紙を張り替える必要が生じます。柱やドアに傷がつけられた場合、その傷は深く、パテ埋めや再塗装といった補修では済まないこともあります。最悪の場合、柱や建具そのものを交換する必要が出てくるかもしれません。

これらの修繕には高額な費用がかかります。退去時に敷金から修繕費を差し引くことはできますが、損傷が激しい場合は敷金だけでは足りず、追加で費用を請求することになります。しかし、入居者との間で費用の負担割合をめぐってトラブルに発展するケースも少なくありません。このような金銭的な負担とトラブルのリスクを避けるために、多くの大家さんは最初から猫の飼育を禁止するという判断を下すのです。

② 特有のニオイが部屋に付きやすい

次に深刻な問題となるのが、猫の排泄物による特有のニオイです。特に、去勢手術をしていないオスの猫が壁などにおしっこを吹きかける「スプレー行動」は、強烈なニオイの原因となります。このニオイは縄張りを主張するためのもので、通常の尿よりもはるかに濃く、刺激臭が強いのが特徴です。

一度スプレーをされてしまうと、そのニオイは壁紙の裏側にある石膏ボードや、フローリングの継ぎ目、床下の合板にまで染み込んでしまいます。表面を拭き掃除しただけではニオイの元は取れず、市販の消臭剤もほとんど効果がありません。

このように部屋に染み付いてしまったニオイは、次の入居者を募集する際の大きな障害となります。内見に来た人が部屋に入った瞬間に不快なニオイを感じれば、契約に至る可能性は著しく低くなるでしょう。ニオイを完全に除去するためには、壁紙や床材を全て張り替えるだけでなく、壁の石膏ボードや床下の合板まで交換するような大規模なリフォームが必要になる場合があります。当然、その費用は数十万円から百万円以上かかることもあり、大家さんにとっては計り知れない経済的損失です。

また、トイレのしつけができていても、粗相をしてしまう可能性はゼロではありません。カーペットや畳の上で粗相をされれば、同様にニオイが染み付いてしまいます。こうした原状回復が極めて困難で高コストになるニオイのリスクを考えると、大家さんが猫の飼育に慎重になるのは当然のことと言えるでしょう。

③ 鳴き声や足音が騒音トラブルにつながる

アパートやマンションといった集合住宅において、最も避けたいトラブルの一つが「騒音問題」です。そして、猫の鳴き声や活動音が、この騒音トラブルの引き金になることを大家さんは懸念しています。

猫は比較的静かな動物というイメージがあるかもしれませんが、特定の状況では大きな声で鳴き続けます。代表的なのが発情期です。メス猫は独特の大きな声で鳴き、オス猫もそれに呼応します。この鳴き声は昼夜を問わず続くことがあり、近隣住民にとっては大きなストレスとなります。

また、猫は夜行性の動物です。飼い主が寝静まった深夜に、部屋の中を猛然と走り回る「運動会」を始めることがあります。フローリングの床を走り回る「ダダダダッ」という足音や、高い場所から飛び降りる際の「ドスン」という着地音は、特に下の階の住人にとってはかなりの騒音です。木造や軽量鉄骨造のアパートでは、これらの音は想像以上に響きます。

騒音に関するクレームが入ると、管理会社や大家さんはその対応に追われます。注意をしても改善されない場合、住民同士の関係が悪化し、クレームを入れた側の住人が「こんなうるさいところには住めない」と退去してしまう可能性すらあります。一人の入居者のために他の優良な入居者を失うことは、大家さんにとって大きな損失です。他の全入居者の快適な生活環境を守るため、そして入居者間のトラブルを未然に防ぐために、騒音源となる可能性のある猫の飼育を一律で禁止するという選択をするのです。

④ 抜け毛によるアレルギー問題

最後に見過ごせないのが、猫の抜け毛が引き起こすアレルギーの問題です。猫アレルギーを持つ人は少なくなく、その症状はくしゃみ、鼻水、目のかゆみといった軽度なものから、喘息発作のような重篤なものまで様々です。

猫アレルギーの原因物質(アレルゲン)は、実は毛そのものではなく、主に猫のフケや唾液、皮脂腺からの分泌物に含まれるタンパク質です。猫が毛づくろいをすることで、唾液に含まれるアレルゲンが毛に付着し、その毛が部屋中に舞い散ることでアレルギー反応を引き起こします。

このアレルゲンは非常に小さく、空気中を長時間浮遊します。そして、壁や床、天井はもちろん、換気扇やエアコンの内部、コンセントの隙間など、部屋のあらゆる場所に付着・蓄積していきます。

問題は、猫を飼っていた入居者が退去した後です。通常のハウスクリーニングでは、これらのアレルゲンを100%除去することは極めて困難です。どれだけ念入りに掃除をしても、目に見えないアレルゲンが残ってしまう可能性があります。

もし、次に入居した人が重度の猫アレルギーだった場合、深刻な健康被害を引き起こすことになりかねません。これは入居者の生命に関わる問題であり、大家さんや管理会社にとっては、損害賠償請求などに発展しかねない重大なリスクです。このような将来の入居者の健康を守り、予測不可能なトラブルを回避するために、予防策として猫の飼育を許可しないという判断が下されるのです。

猫可の賃貸物件を見つける上手な探し方7選

猫を飼える賃貸物件が少ないという現実は厳しいものですが、諦める必要はありません。探し方を工夫し、少し視点を変えるだけで、理想の物件に出会える可能性は格段に高まります。ここでは、猫との新生活を成功させるための、具体的で実践的な7つの探し方を紹介します。

① ペット可専門のポータルサイトで探す

物件探しの王道である不動産ポータルサイトは、猫可物件を探す上でも最も強力なツールです。各サイトには「ペット可」「ペット相談可」といった絞り込み条件があり、効率的に情報を集めることができます。まずは大手ポータルサイトをくまなくチェックすることから始めましょう。

| サイト名 | 特徴 | 猫可物件を探す際のポイント |

|---|---|---|

| LIFULL HOME’S | ペットと暮らすための特集ページが充実。「猫と暮らせる物件特集」など、テーマ別の検索がしやすい。 | 「こだわり条件」から「ペット相談」を選択。フリーワード検索で「猫可」と入力して、より絞り込むのがおすすめ。 |

| at home | 「ペット可・相談OKの賃貸」特集があり、さらに「ネコ可」のチェックボックスで絞り込める場合がある。 | 地域密着型の不動産会社の掲載も多く、掘り出し物が見つかる可能性がある。「建物種別」や「こだわり条件」を細かく設定できる。 |

| CHINTAIネット | 「ペット可・ペット相談」の条件で検索可能。シンプルな操作性で使いやすい。 | アプリの使いやすさにも定評がある。通勤・通学時間などの隙間時間に新着物件をチェックする習慣をつけると良い。 |

| SUUMO | 圧倒的な掲載物件数が魅力。「ペット相談」で絞り込んだ後、フリーワードに「猫」と入力して検索するのが有効。 | 「地図から探す」機能で、希望エリアの物件を視覚的に探しやすい。動物病院の場所などと照らし合わせながら探せる。 |

これらのサイトを利用する際の重要なテクニックは、「ペット相談」で絞り込んだ上で、さらにフリーワード検索の欄に「猫可」と入力することです。「ペット可」の物件情報の中には、詳細説明文にのみ「猫の飼育も可能です」と記載されているケースがあるため、このひと手間で検索にヒットする物件数を増やすことができます。

LIFULL HOME’S

LIFULL HOME’Sは、物件情報の豊富さに加え、「住まいの窓口」という無料相談サービスも提供しています。物件探しに行き詰まった際に、専門アドバイザーから第三者の視点でアドバイスをもらえる点が特徴です。ペット関連の特集ページも充実しており、猫と暮らすための知識を得ながら物件探しを進めることができます。

参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S公式サイト

at home

at homeは、他のポータルサイトにはない独自の物件情報が見つかることがあります。特に地域に根ざした不動産会社の物件情報に強く、大手だけでなく中小の不動産会社の情報も幅広くカバーしています。サイトの検索条件で「こだわり条件」の中から「ペット相談」を選び、詳細条件でさらに絞り込んでいくのが基本的な使い方です。

参照:アットホーム株式会社 at home公式サイト

CHINTAIネット

CHINTAIネットは、シンプルで直感的な操作性が魅力です。スマートフォンアプリも使いやすく、希望条件を保存しておけば新着物件をプッシュ通知で知らせてくれる機能もあります。忙しい方でも効率的に物件探しを進められるでしょう。こちらも「ペット可・相談」の条件で検索し、気になる物件があればすぐに問い合わせることが重要です。

参照:株式会社CHINTAI CHINTAIネット公式サイト

SUUMO

SUUMOは、リクルートが運営する日本最大級の不動産情報サイトであり、その掲載物件数は群を抜いています。選択肢が多い分、希望の物件に出会える確率も高まります。「ペット相談」のチェックボックスは必須ですが、それに加えて「SUUMO独自」の物件や、写真が豊富な物件に注目すると、物件の雰囲気や猫が暮らしやすそうかといったイメージを掴みやすくなります。

参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト

② 地域密着型の不動産会社に直接相談する

ポータルサイトでの検索と並行して、ぜひ試してほしいのが希望エリアにある地域密着型の不動産会社へ直接足を運んで相談する方法です。地元の不動産会社は、大手ポータルサイトには掲載されていない「未公開物件」の情報を持っていることがあります。

長年その地域で営業している不動産会社は、物件の大家さんと直接、そして良好な関係を築いているケースが少なくありません。そのため、「この人なら信頼できるから」と、普段はペット不可にしている物件でも特別に交渉してくれたり、過去に猫を飼っていた実績のある物件を紹介してくれたりする可能性があります。

訪問する際は、ただ「猫を飼える物件はありませんか?」と聞くだけでなく、責任感のある飼い主であることをアピールするのが成功のコツです。例えば、以下のような情報を持参すると良いでしょう。

- 猫のプロフィール: 種類、年齢、性別、性格(人懐っこい、おとなしいなど)、写真

- 健康状態: 去勢・避妊手術済みであること、ワクチン接種の証明書

- しつけ状況: トイレのしつけが完璧であること、爪とぎは専用の場所で行うことなど

熱意と誠実さを見せることで、不動産会社の担当者も「この人のためなら何とか探してあげたい」と思ってくれる可能性が高まります。

③ 希望エリアを少し広げて探す

「絶対にこの駅の徒歩5分以内!」といったように希望エリアを限定しすぎると、ただでさえ少ない猫可物件の選択肢をさらに狭めてしまいます。もし物件探しが難航しているなら、思い切って希望エリアを少し広げてみることをおすすめします。

例えば、希望していた駅の隣の駅や、各駅停車しか停まらない駅、あるいはバス便を利用するエリアまで範囲を広げるだけで、候補物件が急に増えることがあります。都心から少し離れた郊外の方が、敷地に余裕のある物件や、静かで落ち着いた環境の物件が見つかりやすく、猫にとっても快適な暮らしに繋がるかもしれません。現在の希望エリアに固執せず、柔軟な視点で地図を眺めてみましょう。

④ 家賃の上限を少し上げてみる

前述の通り、猫可物件は希少価値が高く、リスクを許容する分、周辺の相場よりも家賃が高めに設定されている傾向があります。もし現在の予算で良い物件が見つからない場合、月々の家賃の上限を5,000円〜10,000円ほど上げて再検索してみましょう。

たった少し予算を上げるだけで、これまで検索結果に表示されなかった、より条件の良い物件(築浅、広い、設備が充実しているなど)が見つかることがあります。もちろん無理は禁物ですが、他の費用(食費や交際費など)を見直すことで捻出できないか、一度検討してみる価値は十分にあります。

⑤ こだわり条件を減らして検索する

「猫が飼えること」を物件探しの最優先事項とするならば、他の条件についてはある程度の妥協が必要になるかもしれません。「築10年以内」「2階以上」「独立洗面台付き」「オートロック完備」など、多くのこだわり条件を設定していると、全ての条件を満たす猫可物件はほとんど見つからないでしょう。

「絶対に譲れない条件」と「できれば欲しいが妥協できる条件」をリストアップし、優先順位を明確にすることが重要です。例えば、「猫の安全のためにオートロックは必須だが、築年数は古くてもリフォームされていればOK」「日当たりは譲れないが、駅からの距離は15分までなら歩ける」といったように、条件に幅を持たせることで、候補物件は着実に増えていきます。

⑥ 物件探しの閑散期(4月〜8月)を狙う

不動産業界には、物件を探す人が増える「繁忙期」と、少なくなる「閑散期」があります。新生活が始まる前の1月〜3月は最大の繁忙期で、良い物件はすぐに埋まってしまいます。

一方で、引越しが落ち着く4月頃から夏場の8月頃までは閑散期にあたります。この時期は物件を探すライバルが少ないため、じっくりと物件を吟味することができます。また、大家さん側も空室期間が長引くことを避けたいため、普段は難しい家賃や初期費用の交渉に応じてくれる可能性が繁忙期よりも高まります。「ペット不可」の物件でも、「この時期だから」と特別に許可してくれるケースもゼロではありません。スケジュールに余裕があるなら、この閑散期を狙って集中的に物件探しをするのが賢い戦略です。

⑦ ペット不可物件でも大家さんに交渉してみる

これは最後の手段ですが、どうしても物件が見つからない場合に試す価値のある方法です。ポータルサイトなどで「ペット不可」と記載されている物件でも、ダメ元で不動産会社を通じて大家さんに交渉してみるのです。

ただし、やみくもにお願いするだけでは成功しません。ここでも②で紹介したように、自分が信頼に足る飼い主であることを証明し、大家さんの不安を解消する提案をすることが不可欠です。

- 詳細な猫のプロフィールを提示する。

- 敷金を1ヶ月分多く預けることを提案する。(原状回復費用の担保)

- 「万が一、猫が建物に損害を与えた場合は、責任を持って全額自己負担で修繕します」といった内容の覚書を交わすことを提案する。

- 連帯保証人を立てる。(もし可能であれば)

もちろん、マンションの管理規約で全面的にペット飼育が禁止されている場合は交渉の余地はありません。しかし、大家さん個人の意向で「不可」としている物件であれば、あなたの誠実な姿勢と具体的な提案によって、心が動かされる可能性があります。熱意と礼儀を尽くして、一度相談してみる価値はあるでしょう。

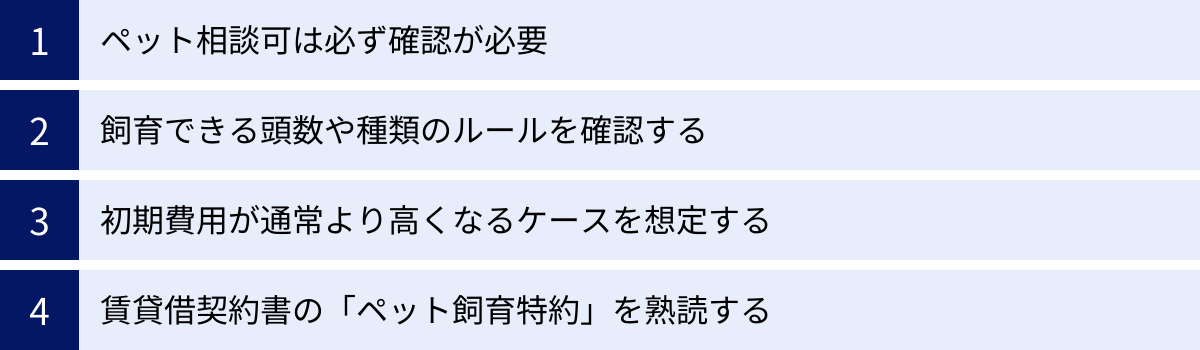

物件探しで失敗しないための注意点

猫可の物件を見つけるための努力が実り、いざ契約へ!と進む前に、いくつか確認しておくべき重要な注意点があります。これらを怠ると、入居後に「こんなはずではなかった」という事態に陥りかねません。安心して新生活をスタートさせるために、以下のポイントを必ずチェックしましょう。

「ペット相談可」は必ず確認が必要

物件情報で最も注意が必要なのが「ペット相談可」という表記です。この言葉は「ペットの飼育を許可します」という意味ではなく、文字通り「ペットを飼うことについて相談に応じますよ」というスタンスを示しているに過ぎません。

大家さんや管理会社は、入居希望者の人柄や、飼育予定のペットの種類、頭数、しつけ状況などを総合的に判断して、最終的な可否を決定します。そのため、「相談可」と書かれていても、問い合わせてみたら「申し訳ありませんが、猫はちょっと…」と断られるケースは非常に多いのが実情です。

特に、犬はOKでも猫はNGという物件は少なくありません。その理由は、前述した「爪とぎによる損傷」や「ニオイの問題」が犬よりも深刻だと考えられているためです。

したがって、「ペット相談可」の物件に申し込む前には、必ず不動産会社を通じて「猫を飼いたいのですが、可能でしょうか?」と明確に確認を取りましょう。この確認作業を省略して内見や申し込みを進めてしまうと、審査の最終段階で断られてしまい、それまで費やした時間と労力がすべて無駄になってしまいます。確実な一歩を踏み出すために、事前の確認は絶対に欠かせません。

飼育できる頭数や種類のルールを確認する

無事に「猫の飼育OK」の返事をもらえたとしても、安心してはいけません。次に確認すべきは、飼育が許可される猫の「頭数」と「種類」に関するルールです。

多くの猫可物件では、飼育できる頭数に制限が設けられています。最も一般的なのは「1匹まで」という条件です。2匹以上の多頭飼いを希望している場合は、申し込みの段階でその旨を伝え、許可を得る必要があります。多頭飼いが可能な物件は、単身飼育可の物件よりもさらに数が少なく、探すのは困難を極めることを覚悟しておきましょう。無断で頭数を増やすことは重大な契約違反となります。

また、稀なケースですが、猫の種類や大きさに制限が設けられている場合もあります。例えば、「体重〇kg以下の小型の猫に限る」といったルールです。メインクーンやラグドールといった大型の猫種と暮らしている場合は、特に注意が必要です。

これらのルールは、物件の広さや構造、他の入居者への配慮などから定められています。自分の愛猫がルールに適合しているか、契約前に必ず書面(契約書や重要事項説明書)で確認し、口頭での「大丈夫ですよ」という言葉を鵜呑みにしないようにしましょう。

初期費用が通常より高くなるケースを想定する

猫可物件は、大家さんにとって前述のような様々なリスクを伴います。そのため、そのリスクを補填する目的で、通常の賃貸物件よりも初期費用が高くなるのが一般的です。予算を立てる際には、以下の追加費用が発生する可能性をあらかじめ見込んでおきましょう。

敷金の上乗せ(1〜2ヶ月分)

最も一般的なのが、敷金の上乗せです。通常の物件の敷金が家賃の1ヶ月分であるのに対し、猫可物件では「敷金2ヶ月」や「敷金3ヶ月」(通常分+上乗せ1〜2ヶ月分)といった形で請求されることが多くあります。

この上乗せされた敷金は、万が一、猫による傷や汚れ、ニオイで特別な修繕が必要になった場合の原状回復費用に充当するための担保として預けるお金です。もちろん、退去時に特別な修繕が不要であったり、費用が敷金の預け入れ額を下回ったりした場合は、差額は返還されます。しかし、入居時に支払うまとまったお金が増えることは事実ですので、資金計画にしっかりと組み込んでおく必要があります。

礼金の上乗せ

敷金だけでなく、礼金が上乗せされるケースもあります。礼金は大家さんへのお礼として支払うお金であり、敷金とは違って退去時に返還されることはありません。

「礼金1ヶ月」の物件が、猫を飼う場合は「礼金2ヶ月」になる、といった具合です。これは、希少価値の高い猫可物件を貸し出すことに対するプレミアム料金のような意味合いを持ちます。敷金と礼金の両方が上乗せされると、初期費用はかなりの高額になります。物件を探す際には、家賃だけでなく、敷金・礼金の内訳もしっかりと確認しましょう。

賃貸借契約書の「ペット飼育特約」を熟読する

賃貸借契約を結ぶ際、猫可物件では通常の契約書に加えて「ペット飼育に関する特約」という書類が添付されるのが一般的です。この特約には、その物件で猫と暮らす上での詳細なルールが記載されており、契約内容の中で最も重要な部分と言っても過言ではありません。

特約に記載されている主な内容は以下の通りです。

- 飼育が許可されるペットの種類、頭数、大きさの明確な定義

- 予防接種(ワクチン)やノミ・ダニ駆除の義務

- 共用部分(廊下、エレベーター、エントランスなど)でのルール(例:必ずケージに入れるか、抱きかかえて移動すること)

- バルコニーやベランダでのペットに関する禁止事項(例:ブラッシング、トイレの設置、放し飼いの禁止)

- 鳴き声、ニオイなどによる迷惑行為の禁止

- 万が一、他人に危害や損害を与えた場合の飼い主の責任

- 退去時の原状回復に関する取り決め(猫による損耗は通常損耗と見なされず、借主の全額負担となる旨など)

契約書に署名・捺印するということは、これらすべての条項に同意したことになります。内容をよく読まずにサインしてしまい、後から「知らなかった」では通用しません。 少しでも疑問に思う点や、曖昧な表現があれば、その場で不動産会社の担当者に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。この特約を熟読し、内容を完全に理解することが、後々のトラブルを防ぎ、安心して猫との生活を送るための最低限の義務です。

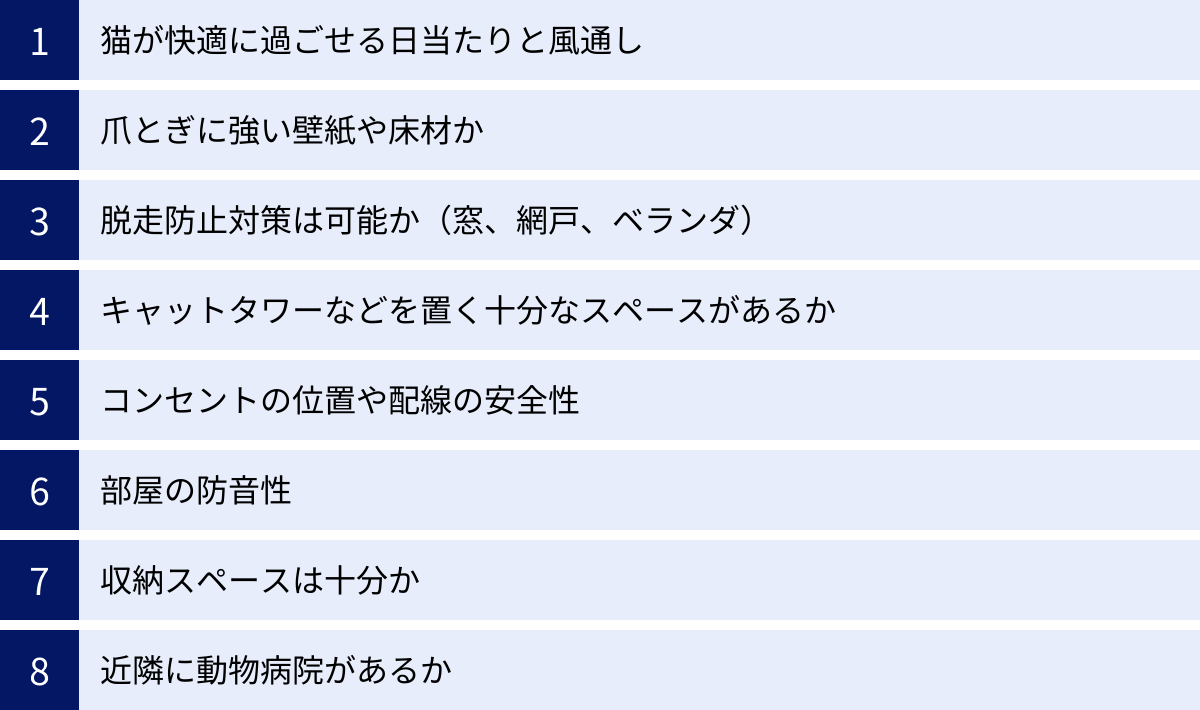

内見時に必ずチェックしたい8つのポイント

希望に合う物件が見つかったら、次は内見です。内見は、間取りや写真だけではわからない物件の実際の状態を自分の目で確かめる重要な機会です。このとき、単に「自分が住みやすいか」という視点だけでなく、「猫が安全かつ快適に暮らせるか」という視点で、細部まで入念にチェックすることが失敗しない物件選びの鍵となります。

① 猫が快適に過ごせる日当たりと風通し

多くの猫は、窓辺で日向ぼっこをするのが大好きです。太陽の光を浴びることは、猫の心身の健康にとっても良い影響を与えます。内見時には、日当たりの良い窓があるか、そしてその窓際に猫がくつろげるスペースを確保できそうかを確認しましょう。

特にリビングや寝室など、長い時間を過ごす部屋の採光は重要です。可能であれば、時間帯を変えて二度内見させてもらうか、不動産会社の担当者に午前中と午後の日当たりの様子を聞いてみると良いでしょう。

また、風通しの良さも大切なポイントです。窓を開けたときに、部屋全体に空気が流れるかどうかを確認してください。良好な風通しは、猫のトイレのニオイや生活臭がこもるのを防ぎ、カビの発生を抑制します。また、夏場の室温上昇を和らげ、熱中症のリスクを軽減する効果も期待できます。

② 爪とぎに強い壁紙や床材か

猫との暮らしで避けては通れないのが爪とぎ問題です。内見時には、壁や床の素材をしっかりと確認し、爪とぎによるダメージをどの程度受けそうか、また対策がしやすいかを判断しましょう。

- 壁紙: 一般的なビニールクロスは、猫の爪が引っかかりやすく、一度狙われるとボロボロになりがちです。もし、壁の下半分が板張りになっている「腰壁」や、表面が強化されていて傷がつきにくい「ペット対応クロス」が使われていれば理想的です。そうでなくても、壁の材質を確認し、市販の爪とぎ防止シートを貼りやすそうかなどをチェックしておきましょう。

- 床材: フローリングの場合、無垢材などの柔らかい素材は傷がつきやすく、目立ちます。表面のコーティングがしっかりした硬めのフローリング材の方がダメージは少ないでしょう。クッションフロアやフロアタイルは、傷がついた場合に部分的に張り替えやすいというメリットがあります。カーペット敷きの部屋は、爪が引っかかりやすく、粗相をされた場合にニオイが染み付きやすいので注意が必要です。

③ 脱走防止対策は可能か(窓、網戸、ベランダ)

猫にとって、屋外は交通事故や感染症、他の動物とのケンカなど、危険がいっぱいです。室内飼いを徹底するためにも、脱走経路となりうる場所の安全性を確認することは極めて重要です。

- 窓・網戸: 窓を開ける際に、猫がすり抜けてしまわないよう、市販の突っ張り式フェンスやネットを設置できるか確認しましょう。窓の形状やサッシの構造をチェックします。また、網戸が簡単に開いてしまわないか、ロック機能はついているか、網戸自体の強度は十分か(猫が寄りかかって破れたり外れたりしないか)も重要なポイントです。

- ベランダ: 猫をベランダに出すのは脱走や落下の危険が非常に高いため、基本的には避けるべきです。手すりの隙間が、猫が通り抜けられるほど広くないかを確認しましょう。たとえベランダに出さなくても、窓を開けた瞬間に飛び出してしまう可能性も考慮し、対策の必要性を判断します。

- 玄関: 玄関ドアを開けた隙に飛び出していく事故も後を絶ちません。玄関から廊下にかけて、侵入防止のゲートを設置できるスペースがあるかどうかも確認しておくと安心です。

④ キャットタワーなどを置く十分なスペースがあるか

室内で暮らす猫にとって、上下運動は運動不足の解消とストレス軽減に不可欠です。そのための必須アイテムがキャットタワーやキャットステップです。

内見時には、キャットタワーを置きたいと考えている場所に、十分な広さと天井高があるかをメジャー持参で計測しましょう。家具の配置を頭の中でシミュレーションしながら、「ここにソファを置くと、キャットタワーを置くスペースがないな」といった具体的な検討を行うことが大切です。また、キャットタワーから飛び移れそうな場所に、壊れやすいものや危険なものがないかも併せて確認しておくと良いでしょう。

⑤ コンセントの位置や配線の安全性

好奇心旺盛な猫は、電気コードをかじっておもちゃにしてしまうことがあります。これは感電や火災の原因にもなりかねない、非常に危険な行為です。

内見の際には、コンセントの位置を確認し、コードを家具の裏に隠したり、配線カバーで保護したりすることが容易かをチェックしましょう。特に、テレビ周りやPC周りは配線がごちゃごちゃしがちです。猫の手が届きにくい高い位置にコンセントがあると理想的です。また、水飲み場やトイレの近くにコンセントがないかなど、水濡れによる漏電のリスクも考慮に入れておきましょう。

⑥ 部屋の防音性

猫の鳴き声や、夜中の「運動会」による足音が、近隣トラブルの原因になることは避けたいものです。内見時に、物件の防音性をできる限り確認しておきましょう。

確実なのは、不動産会社の担当者に建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)を確認することです。一般的に、RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造は防音性に優れているとされています。

また、自分でできる簡易的なチェックとして、隣の部屋との間の壁を軽くコンコンと叩いてみましょう。詰まったような低い音がすれば壁が厚く、軽い音がすれば薄い可能性があります。窓が二重サッシになっているか、防音仕様のドアが使われているかも、外部への音漏れを防ぐ上で重要なポイントです。

⑦ 収納スペースは十分か

猫と暮らすと、想像以上に物が増えます。キャットフード、猫砂、トイレシート、おもちゃ、キャリーバッグ、爪とぎのストックなど、これらを収納するスペースが必要です。

内見時には、備え付けのクローゼットや押し入れの容量が十分かを確認しましょう。収納が少ないと、猫用品が部屋に出しっぱなしになり、生活スペースが雑然としてしまいます。

また、猫に触られたくないもの(人間の食べ物、薬品、洗剤、観葉植物など)を、猫の手の届かない安全な場所にしまっておけるかも重要です。扉付きの収納や、高い場所にある棚などが確保できるかを確認してください。

⑧ 近隣に動物病院があるか

物件自体のチェックではありませんが、周辺環境の確認も忘れてはなりません。万が一、猫の体調が急変したときに、すぐに駆けつけられる距離に信頼できる動物病院があるかは、安心して暮らすための必須条件です。

内見に行く前に、Googleマップなどで近隣の動物病院をリサーチしておきましょう。診療時間や休診日、夜間や救急に対応しているかどうかも調べておくと、さらに安心です。実際に物件から動物病院までの道のりを歩いてみて、所要時間やアクセス方法を確認しておくのもおすすめです。

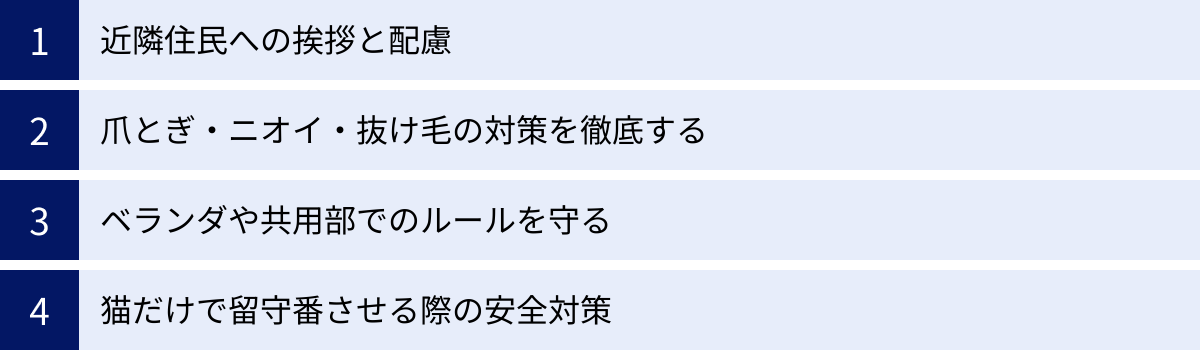

入居後に猫と快適に暮らすためのマナー

無事に理想の物件を見つけ、契約を済ませたら、いよいよ猫との新生活がスタートします。しかし、「猫可物件だから何をしても良い」というわけではありません。大家さんや他の入居者と良好な関係を築き、お互いに気持ちよく暮らし続けるためには、飼い主として守るべきマナーがあります。トラブルを未然に防ぎ、「猫を飼っている入居者はマナーが良い」と思ってもらうための心がけが大切です。

近隣住民への挨拶と配慮

引越しが完了したら、できるだけ早めに両隣と上下階の住民へ挨拶に回りましょう。これは集合住宅で暮らす上での基本的なマナーですが、猫を飼っている場合は特に重要です。

挨拶の際には、菓子折りなど手頃な品物を持参し、「この度、隣に越してきました〇〇です。うちには猫がおりまして、鳴き声などご迷惑をおかけしないよう十分に気をつけますが、もし何かお気づきの点がありましたら、ご遠慮なくお声がけください」といった一言を添えると良いでしょう。

事前に猫を飼っていることを伝えておくことで、相手に安心感を与え、万が一多少の物音がした際にも「ああ、猫ちゃんかな」と寛容に受け止めてもらえる可能性が高まります。もちろん、中には動物が苦手な人やアレルギーを持つ人もいるため、相手の反応を見ながら慎重に伝える配慮も必要です。日頃からコミュニケーションを取り、良好なご近所付き合いを心がけることが、トラブルの最大の予防策となります。

爪とぎ・ニオイ・抜け毛の対策を徹底する

大家さんが最も懸念する「損傷・ニオイ・アレルギー」の問題に対して、入居者として最大限の対策を講じることは、最も重要なマナーであり義務です。

- 爪とぎ対策: 猫が好みそうな素材(段ボール、麻、カーペット生地など)や形状(縦置き、横置き、ポール型など)の爪とぎ器を、部屋の複数箇所に設置しましょう。特に、猫が爪をとぎたがるソファの横や壁際に置くのが効果的です。それでも壁や柱でといでしまう場合は、市販の保護シートを貼ったり、こまめに爪切りをしたりといった対策を徹底します。

- ニオイ対策: 猫のトイレは、常に清潔な状態を保つことが基本です。排泄物は見つけ次第すぐに片付け、1ヶ月に1度はトイレ本体を丸洗いしましょう。消臭効果の高い猫砂やシステムトイレを選ぶのも有効です。また、定期的な換気はもちろん、高性能な脱臭機能を持つ空気清浄機を設置することも、ニオイ対策に大きく貢献します。

- 抜け毛対策: 猫の毛が部屋中に舞うのを防ぐため、こまめなブラッシングを日課にしましょう。特に換毛期は念入りに行います。掃除も、掃除機だけでなく、カーペットや布製品には粘着クリーナー(コロコロ)を使うなど、場所に応じた方法で徹底的に行います。エアコンのフィルターも定期的に清掃し、抜け毛が溜まらないように注意が必要です。

これらの対策は、退去時の原状回復費用を抑えることにも直結します。日々の少しの努力が、快適な住環境と将来的な金銭的負担の軽減に繋がるのです。

ベランダや共用部でのルールを守る

ベランダやバルコニー、廊下、エレベーター、エントランスといった場所は、個人の専有部分ではなく「共用部」にあたります。これらの場所での過ごし方には、賃貸借契約の特約で厳格なルールが定められていることがほとんどです。

- ベランダ・バルコニー: 猫をベランダに出すことは、脱走や転落の危険があるため絶対にやめましょう。また、ベランダで猫のブラッシングをしたり、トイレを掃除したりする行為もマナー違反です。抜け毛やニオイが隣の住戸に流れていき、洗濯物に付着するなどのトラブルの原因となります。

- 廊下・エレベーターなど: 共用部を猫を連れて移動する際は、必ずキャリーバッグやケージに入れるか、しっかりと抱きかかえるのが鉄則です。リードを付けて歩かせるなどもってのほかです。他の入居者の中には、猫が苦手な人やアレルギーを持つ人がいることを常に忘れてはいけません。不意に猫が駆け寄っていけば、相手を恐怖させてしまったり、アレルギー症状を引き起こしたりする可能性があります。

これらのルールは、すべての入居者が安全で快適に暮らすためにあります。自分勝手な行動は、他の入居者からのクレームに繋がり、最悪の場合は契約解除の理由にもなりかねません。契約書のルールを再確認し、徹底して遵守しましょう。

猫だけで留守番させる際の安全対策

飼い主が仕事や外出で留守にする間、猫が安全に過ごせる環境を整えることも重要な責任です。

- 誤飲・事故防止: 猫が口にしてしまいそうな小さな物(輪ゴム、アクセサリー、薬など)は、必ず猫の手の届かない引き出しや扉付きの収納にしまいます。電気コードはカバーで保護し、かじられないように工夫しましょう。

- 室温管理: 夏場の閉め切った室内は、熱中症のリスクが非常に高まります。外出時は必ずエアコンを適切な温度(27〜28℃程度)に設定し、つけっぱなしにしておきましょう。冬場も、寒さで体調を崩さないよう、ペット用のヒーターや暖かい寝床を用意するなどの配慮が必要です。

- 脱走防止: 出かける前には、窓や玄関の戸締まりを再確認する習慣をつけましょう。換気のために少しだけ窓を開けておく場合でも、脱走防止用のストッパーやフェンスが正しく設置されているかを確認します。

長時間や数日間にわたって家を空ける場合は、信頼できる友人や家族に様子を見に来てもらうか、プロのペットシッターやペットホテルの利用を検討しましょう。愛猫の安全を守ることは、飼い主の最も大切な務めです。

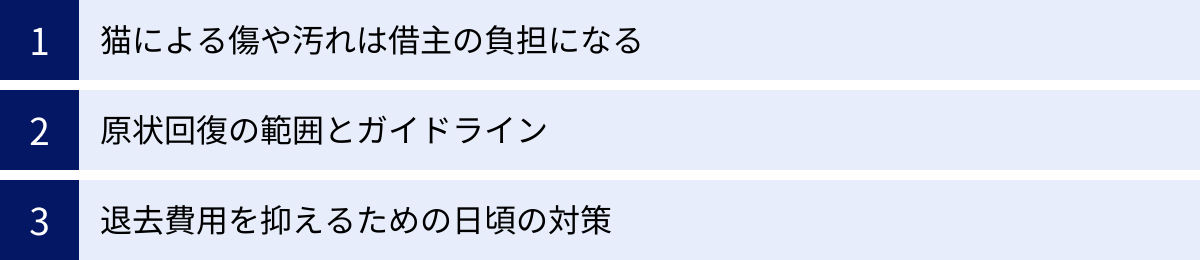

退去時の原状回復と費用について

猫との楽しい暮らしにも、いつかは引越しによる別れの時が訪れます。その際に多くの飼い主が直面するのが「原状回復」の問題です。猫との暮らしで生じた傷やニオイは、通常の暮らしで生じる損耗とは区別され、その修繕費用は高額になりがちです。退去時にトラブルなく、そして納得のいく精算を行うために、正しい知識を身につけておきましょう。

猫による傷や汚れは借主の負担になる

賃貸物件の退去時には、入居者が部屋を「原状回復」して大家さんに返還する義務があります。ここで重要なのは、「原状回復」が「入居時と全く同じ状態に戻すこと」を意味するわけではないという点です。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、損耗が以下の二つに分類されています。

- 経年劣化・通常損耗: 普通に生活していて自然に発生する汚れや傷。家具の設置による床のへこみ、日光による壁紙の日焼けなどがこれにあたり、この修繕費用は大家さん(貸主)の負担となります。

- 特別損耗: 入居者の故意・過失や、通常とは言えない使用方法によって生じた汚れや傷。タバコのヤニ汚れ、壁に開けた釘穴、飲み物をこぼしたことによるシミなどがこれにあたり、この修繕費用は入居者(借主)の負担となります。

そして、猫の飼育によって生じた壁の爪とぎ傷、床の引っかき傷、尿によるシミや柱のニオイの付着などは、すべてこの「特別損耗」に分類されます。 これらは入居者の「善管注意義務(善良な管理者として注意を払って部屋を使用する義務)」に違反した結果と見なされるためです。

したがって、これらの修繕にかかる費用は、原則として全額が入居者の負担となります。入居時に預けた敷金はこの費用に充当され、もし敷金だけでは足りない場合は、追加で請求されることになります。

原状回復の範囲とガイドライン

では、具体的にどの程度の費用負担が発生するのでしょうか。これも「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が一定の基準を示しています。

例えば、壁紙の爪とぎ傷の場合、原則としては部屋全体の壁紙を張り替える費用を請求されるのではなく、傷のある一面(もしくは1平方メートル単位)の張り替え費用が借主の負担となります。しかし、複数の面に傷が及んでいる場合や、同じ柄の壁紙が廃盤になっている場合は、部屋全体の張り替え費用を求められることもあります。

最も費用が高額になりがちなのがニオイの問題です。猫の尿のニオイが壁や床に染み付いてしまった場合、表面的なクリーニングや壁紙の交換だけではニオイが取れません。その場合、壁の石膏ボードや床材そのものを交換する必要が出てきます。そうなると、工事の規模も大きくなり、修繕費用は数十万円に及ぶことも珍しくありません。

退去時の立ち会いでは、不動産会社や大家さん側が提示する修繕箇所のリストと見積もりを鵜呑みにせず、その損傷が本当に自分の責任によるものか、費用の内訳は妥当かを冷静に確認することが重要です。ガイドラインの存在を念頭に置き、不当に高額な請求をされていると感じた場合は、その場で根拠を問い質し、場合によっては消費生活センターなどに相談することも視野に入れましょう。

退去費用を抑えるための日頃の対策

退去時に高額な費用請求をされて慌てることのないよう、最も効果的なのは入居中からの日々の対策です。

- 入居時の写真撮影: 入居したらすぐに、部屋の隅々まで写真を撮っておきましょう。特に、すでについている傷や汚れは、日付がわかるように記録しておくことが重要です。これにより、退去時に元からあった傷の修繕費まで請求されるといったトラブルを防ぐことができます。

- 損傷の早期発見・対策: 壁で爪とぎを始めたら、すぐに保護シートを貼る。床に粗相をしてしまったら、すぐに専用の洗剤で徹底的に拭き取り、消臭する。このように、問題が小さいうちに対処することで、被害の拡大を防ぎ、最終的な修繕費用を最小限に抑えることができます。

- 徹底した清掃: 「入居後に猫と快適に暮らすためのマナー」で述べたような、爪とぎ、ニオイ、抜け毛対策を日頃から徹底することが、何よりの退去費用対策になります。部屋をきれいに使っていることが伝われば、大家さん側の心証も良くなり、退去時の精算がスムーズに進む可能性も高まります。

- 退去時の丁寧な掃除: 引越し前に、できる限りの大掃除を行いましょう。特に水回りや換気扇、窓サッシなどをきれいにすることで、ハウスクリーニング代が減額される場合があります。

猫と暮らすということは、退去時の原状回復費用という形で将来的な金銭的負担が生じる可能性を受け入れることでもあります。その負担を少しでも減らすために、日頃から愛情と責任を持って住まいを管理することが、飼い主には求められるのです。

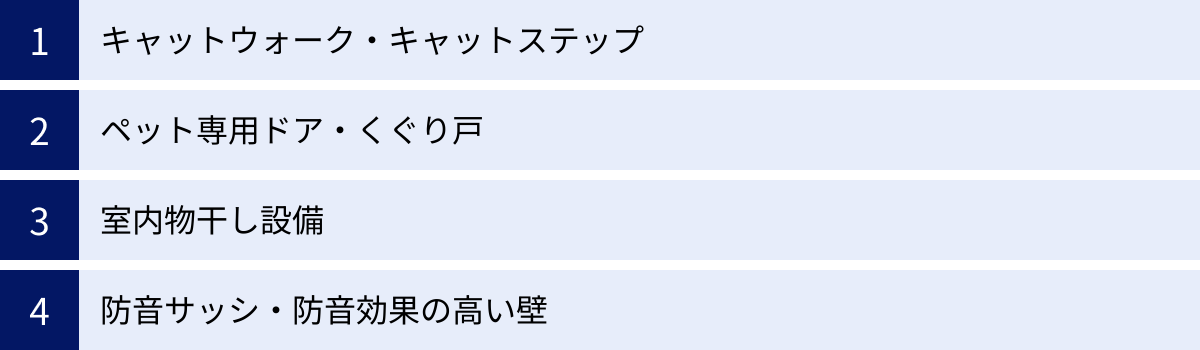

猫との暮らしに嬉しい物件の設備

猫可物件を探していると、単に「飼育が許可されている」だけでなく、さらに一歩進んで「猫との共生」をコンセプトにした物件に出会えることがあります。こうした物件には、猫も飼い主も嬉しくなるような特別な設備が備わっています。ここでは、理想の猫ライフを実現してくれる、魅力的な設備の一部を紹介します。

キャットウォーク・キャットステップ

猫は、平面的な広さよりも、上下に移動できる立体的な空間を好む動物です。高い場所は外敵から身を守れる安全な縄張りであり、部屋全体を見渡せるお気に入りの場所になります。

- キャットウォーク: 壁の高い位置に取り付けられた、猫専用の通り道です。部屋をぐるりと一周できるようなものが設置されていることもあります。

- キャットステップ: 壁にランダムに取り付けられた棚板で、猫がジャンプしながらリズミカルに上り下りできるようになっています。

これらの設備は、室内飼いの猫の運動不足を解消し、ストレスを軽減するのに絶大な効果を発揮します。飼い主が自分で設置しようとすると壁に穴を開ける必要があり、賃貸では難しいですが、備え付けであればその心配もありません。猫が楽しそうにキャットウォークを渡る姿を眺めるのは、飼い主にとって至福の時間となるでしょう。

ペット専用ドア・くぐり戸

部屋のドアやリビングのドアの下部に設置された、猫が自由に出入りできる小さな扉です。これにより、飼い主がドアを閉めていても、猫は行きたい部屋へ自由に行き来することができます。

この設備のメリットは多岐にわたります。

- 猫のストレス軽減: 行動を制限されないため、猫はストレスなく家の中をパトロールできます。

- 冷暖房効率の維持: 猫のためにドアを少し開けておく必要がなくなり、夏や冬の冷暖房効率が格段に上がります。電気代の節約にも繋がります。

- プライバシーの確保: 寝室のドアを閉めていても猫は入ってこれるため、飼い主のプライバシーを守りながら猫の自由も確保できます。

飼い主が寝ている間にトイレに行きたくなった猫が、ドアをカリカリして起こす、といったこともなくなります。

室内物干し設備

一見、猫とは関係ないように思える設備ですが、猫と暮らす上では非常に重宝します。その理由は主に二つあります。

一つ目は、猫の毛の付着防止です。ベランダに洗濯物を干すと、風で飛んできた自分の家の猫の毛や、ご近所の猫の毛が付着してしまう可能性があります。動物が苦手な人にとっては、洗濯物に動物の毛が付くことは非常に不快なことです。

二つ目は、猫の安全確保です。洗濯物の出し入れのためにベランダの窓を開けた隙に、猫が脱走してしまう事故は後を絶ちません。室内干しを基本とすることで、そもそも猫をベランдаに近づける必要がなくなり、脱走や転落のリスクを大幅に減らすことができます。浴室乾燥機や、天井から昇降するタイプの室内物干しユニットなどが備わっていると、雨の日でも気にせず洗濯ができ、非常に便利です。

防音サッシ・防音効果の高い壁

猫の鳴き声や活動音が原因で、近隣トラブルに発展するケースは少なくありません。特に、発情期の鳴き声や、深夜の運動会の足音は、想像以上に響くことがあります。

二重サッシ(ペアガラス)などの防音性の高い窓や、RC造(鉄筋コンクリート造)のような遮音性に優れた壁構造の物件は、こうした音漏れを大幅に軽減してくれます。これにより、飼い主は音の問題を過度に気にすることなく、のびのびと猫を遊ばせてあげることができます。

また、防音性が高いということは、外部からの騒音もシャットアウトしてくれるということです。工事の音や車のクラクションといった大きな音に敏感な猫にとっても、静かで落ち着ける、ストレスの少ない生活環境を提供できるというメリットがあります。

猫可の賃貸物件に関するよくある質問

ここまで猫可物件の探し方や注意点を解説してきましたが、それでもまだ疑問や不安が残る方もいるでしょう。ここでは、物件探しをする際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

多頭飼いは可能?

回答:原則として難しいケースが多いですが、不可能ではありません。

多くの猫可物件では、飼育頭数を「1匹まで」と定めています。複数の猫を飼うことは、鳴き声や運動による騒音、ニオイ、部屋の損傷といったリスクが頭数分だけ増えると考えられるため、大家さんからは敬遠されがちです。

そのため、多頭飼いが可能な物件は、単身飼育の物件に比べてさらに希少であり、見つけるのは非常に困難です。しかし、中には「2匹まで可」といった条件の物件や、交渉次第で許可してくれる大家さんも存在します。

多頭飼いを希望する場合は、不動産会社にその旨を明確に伝え、根気強く探してもらう必要があります。交渉する際には、それぞれの猫のプロフィールや、飼育経験の豊富さ、トラブルを起こさないという強い意志を示すことが重要です。また、許可された場合でも、敷金がさらに上乗せされるなど、単身飼育よりも厳しい条件を提示されることを覚悟しておきましょう。

大家さんに内緒で猫を飼うとどうなる?

回答:絶対にやってはいけません。発覚した場合、即時退去や高額な違約金を請求されるリスクがあります。

「見つからなければ大丈夫だろう」という安易な考えで、ペット不可の物件で隠れて猫を飼うことは、重大な契約違反行為です。

鳴き声やニオイ、共用部での目撃情報など、他の入居者からの通報によって発覚するケースがほとんどです。発覚した場合、大家さんや管理会社との信頼関係は完全に失われ、以下のような厳しいペナルティが科される可能性があります。

- 契約解除・即時退去勧告: 最も重い罰則です。短期間での引越しを余儀なくされ、愛猫と共に行き場を失うことになりかねません。

- 違約金の請求: 契約書に定められている場合、家賃の数ヶ月分に相当する違約金を請求されます。

- 高額な原状回復費用の請求: 隠れて飼っていたことへのペナルティとして、通常よりも高額なクリーニング費用や修繕費用を請求されることがあります。

何よりも、愛する猫を不安な環境に置き、最悪の場合は手放さなければならない事態に陥る可能性があります。猫を本当に大切に思うのであれば、ルール違反は絶対にせず、正規の許可を得られる物件を誠実に探しましょう。

敷金は全額返ってこない?

回答:全額返ってこないわけではありません。原状回復費用を差し引いた分が返還されます。

「ペット可物件は、どうせ汚れるから敷金は返ってこない」というイメージがあるかもしれませんが、これは誤解です。

敷金は、あくまで家賃滞納や退去時の原状回復費用のための「預り金」です。退去時に、猫がつけた傷や汚れの修繕費用を見積もり、その金額を預けた敷金から差し引いた上で、残金があれば必ず返還されます。

逆に言えば、日頃から部屋をきれいに使い、損傷を最小限に抑える努力をすれば、差し引かれる金額は少なくなり、返還される敷金も多くなります。「入居後のマナー」や「退去費用を抑える対策」を実践することが、敷金をできるだけ多く取り戻すための鍵となります。退去時の立ち会いでは、修繕箇所の内訳と金額をしっかりと確認し、納得のいく精算を行いましょう。

どうしても物件が見つからない時の対処法は?

回答:探し方の視点を変える、UR賃貸住宅を検討する、持ち家も視野に入れるなどの選択肢があります。

あらゆる手を尽くしても猫可の賃貸物件が見つからない場合、一度立ち止まって別の選択肢を検討してみることも必要です。

- 探し方の原点に戻る: 「上手な探し方7選」で紹介した方法をもう一度見直してみましょう。希望エリアをさらに広げてみる、家賃の上限をもう一段階上げてみる、妥協できる条件を増やすなど、まだ試せることはないか再検討します。

- UR賃貸住宅を検討する: 独立行政法人都市再生機構が運営する「UR賃貸住宅」の中には、ペットと一緒に暮らせる「ペット共生住宅」があります。礼金・仲介手数料・更新料が不要というメリットがあり、一定のルールを守れば堂々とペットと暮らせます。物件数は限られますが、選択肢の一つとして公式サイトを確認してみる価値はあります。参照:UR都市機構 UR賃貸住宅公式サイト

- 持ち家(戸建て・マンション購入)を視野に入れる: 究極の選択肢ですが、猫との暮らしを最優先するならば、賃貸ではなく持ち家を購入するという道もあります。もちろん、多額の資金が必要となり、ライフプラン全体に関わる大きな決断ですが、誰にも気兼ねなく、愛猫のために自由にリフォームできる環境は、何にも代えがたい魅力があります。

猫との暮らしは、人生を豊かにしてくれます。そのための住まい探しは時に困難を伴いますが、正しい知識と粘り強い行動力があれば、必ず道は開けます。この記事で得た情報を武器に、あなたと愛猫にとって最高の住まいを見つけてください。