二人での新生活に胸を膨らませる「同棲」。しかし、その第一歩である部屋探しは、一人暮らしとは勝手が違い、多くのカップルが様々な壁に直面します。家賃やエリアの希望が合わなかったり、入居審査でつまずいてしまったりと、計画なしに進めると理想とはほど遠い結果になりかねません。

この記事では、同棲の部屋探しを成功させるための全ての情報を網羅的に解説します。部屋探しを始める前の重要な話し合いから、ライフスタイルに合った間取りの選び方、具体的な部屋探しのステップ、費用の内訳と節約術、そして見落としがちな契約のポイントや審査通過のコツまで、順を追って詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、二人にとって最高のスタートを切るための知識が身につき、後悔のない物件選びができるようになるでしょう。

目次

同棲の部屋探しを始める前に話し合っておくべきこと

同棲生活への期待感から、ついすぐに物件サイトを見始めてしまいがちですが、その前にやるべき最も重要なことがあります。それは、二人でじっくりと話し合い、お互いの価値観や希望をすり合わせることです。この事前の準備が、後の部屋探しをスムーズにし、同棲開始後のすれ違いを防ぐための土台となります。ここでは、部屋探しを始める前に必ず話し合っておくべき6つの項目を解説します。

いつから同棲を始めるか決める

「いつか同棲したいね」という漠然とした状態では、部屋探しは一向に進みません。まずは具体的な目標時期を設定することがスタートラインです。

同棲開始時期を決めることは、部屋探しのスケジュール全体を組み立てる上で不可欠です。例えば「〇月までには新居での生活を始めたい」というゴールがあれば、そこから逆算して「〇月までには物件を決めよう」「そのためには〇月から探し始めよう」という具体的な計画が立てられます。

一般的に、物件探しから入居までには1ヶ月半~3ヶ月程度の期間が必要です。特に、引越し業者が最も混み合う繁忙期(2月~4月、9月~10月)に引越しを考えている場合は、通常より早めに動き出す必要があります。この時期は、良い物件が早く埋まってしまうだけでなく、引越し料金も高騰します。逆に、閑散期(5月~8月、11月~1月)を狙うと、引越し料金が安く抑えられたり、家賃交渉に応じてもらえたりするメリットがあります。

お互いの現在の住まいの契約更新時期や、仕事の繁忙期なども考慮に入れ、二人にとって最適なタイミングを見つけ出しましょう。

住みたいエリアや沿線の希望をまとめる

住む場所は、日々の生活の質を大きく左右する重要な要素です。特に同棲の場合、二人の通勤・通学の利便性を公平に考慮することが、円満な生活の鍵となります。

まず、お互いの勤務地や学校を地図上で確認し、どのようなエリアが候補になるかを洗い出しましょう。選択肢は主に3つ考えられます。

- 二人の勤務地の中間地点: 最も公平な選択肢ですが、双方にとって中途半半端な通勤時間になる可能性があります。

- 乗り換えに便利なターミナル駅の近く: 双方の職場へのアクセスが良い沿線が交わる駅は有力な候補です。街が発展していることが多く、生活利便性も高い傾向があります。

- どちらかの勤務地の近く: 片方の通勤負担は劇的に減りますが、もう片方の負担は大きくなります。この場合、家賃の分担割合を調整する(通勤時間が長い方の負担を減らすなど)といった配慮が必要です。

エリアの候補がいくつか挙がったら、それぞれの街の雰囲気や家賃相場、治安、スーパーや商店街の充実度などを調べて比較検討します。休日に実際に街を歩いてみて、二人のフィーリングに合うかどうかを確認するのもおすすめです。

家賃や生活費の予算と分担方法を相談する

お金の話は、同棲生活で最もデリケートでありながら、最も重要なトピックです。曖昧にしたままスタートすると、後々大きなトラブルに発展しかねません。

まず決めるべきは家賃の上限です。一般的に家賃は手取り月収の3分の1が目安と言われますが、同棲の場合は将来の貯金なども考慮し、二人の手取り合算額の25%(4分の1)程度に抑えるのが理想的です。

次に、家賃以外の生活費(食費、水道光熱費、通信費、日用品費など)が毎月どれくらいかかるかをシミュレーションします。総務省統計局の家計調査などを参考に、二人暮らしの平均的な生活費を把握しておくと良いでしょう。(参照:総務省統計局 家計調査)

予算が決まったら、その分担方法を決めます。主な分担方法には以下のようなものがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、二人に合った方法を選びましょう。

| 分担方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 完全に折半 | シンプルで分かりやすい。 | 収入差があると、収入が少ない方の負担が重くなる。 |

| 収入に応じた割合で分担 | 公平性が高く、お互いに納得しやすい。 | 毎月の計算が少し手間になる。 |

| 項目ごとに担当を分ける | 「家賃は彼」「光熱費と食費は彼女」など、管理が楽。 | 担当項目の金額が変動すると不公平感が出る可能性がある。 |

| 共通の財布(口座)を作る | 毎月決まった額を二人で入金し、そこから全ての生活費を支払う。お金の流れが透明で管理しやすい。 | 最初に口座を開設する手間がかかる。 |

最初に明確なルールを決めておくことが、お金に関するストレスをなくし、信頼関係を深める上で非常に重要です。

お互いの希望条件に優先順位をつける

「駅徒歩5分で、新築の2LDKで、オートロックと独立洗面台があって、家賃は10万円以下」…残念ながら、このような100%理想通りの物件はまず見つかりません。部屋探しは、いわば「妥協点を探す旅」です。お互いが何を大切にし、何を妥協できるのかを明確にするために、希望条件に優先順位をつけましょう。

まずは、思いつく限りの希望条件をリストアップします。

(例:間取り、駅からの距離、築年数、バス・トイレ別、独立洗面台、2階以上、オートロック、日当たり、収納の広さ、キッチンの広さ、特定の沿線など)

次に、そのリストを「絶対に譲れない条件」「できれば欲しい条件」「妥協できる条件」の3つに分類します。これを、お互いがそれぞれ作成し、持ち寄ってすり合わせます。

例えば、彼が「通勤の利便性」を最優先するなら「駅徒歩10分以内」が絶対条件になり、彼女が「毎日の快適さ」を重視するなら「バス・トイレ別」が絶対条件になるかもしれません。このように、お互いの「絶対に譲れない条件」を共有し、それを満たす物件を最優先で探すことが、効率的で満足度の高い部屋探しにつながります。

家具・家電の分担を話し合う

同棲を始めるにあたり、家具や家電の購入は初期費用の中でも大きなウェイトを占めます。今使っているものをどうするか、新しく何を買うかを事前に話し合っておきましょう。

- 持ち寄るものを決める: お互いが一人暮らしで使っている家具・家電をリストアップし、新居に持っていくものを決めます。冷蔵庫や洗濯機など、重複するものはどちらか一方のものを使い、もう一方は処分するか、実家に送るなどの対応を考えます。

- 新規購入するものを決める: 二人暮らしに合わせて、より大きなベッドや冷蔵庫、ダイニングテーブルセットなどが必要になるかもしれません。何を購入する必要があるかリストアップし、どちらが費用を負担するか、または共同で購入するかを決めます。

- デザインの方向性を合わせる: 家具は部屋の雰囲気を決める重要な要素です。お互いの好みを尊重しつつ、部屋全体のテイスト(ナチュラル、モダン、北欧風など)について話し合っておくと、統一感のあるおしゃれな空間を作ることができます。

大型の家具・家電は、必ず内見で部屋のサイズや搬入経路を計測してから購入するようにしましょう。

同棲生活のルールを決めておく

最後に、新しい生活を円満に送るためのルール作りです。「言わなくても分かってくれるだろう」という期待は、価値観の違う二人が一緒に暮らす上では禁物です。ささいなすれ違いが大きなストレスにならないよう、基本的なルールを話し合っておきましょう。

- 家事の分担: 掃除、洗濯、ゴミ出し、料理など、どちらかに負担が偏らないように分担方法を決めます。(例:曜日で当番制にする、得意な方が担当する、など)

- お金の使い方: 共有の貯金目標や、個人の自由に使っていい金額の範囲、高額な買い物をする際の相談ルールなどを決めておくと安心です。

- 一人の時間の尊重: いくら仲が良くても、一人の時間は必要です。お互いのプライベートな時間を尊重し、干渉しすぎないという暗黙の了解も大切です。

- 友人を呼ぶ際のルール: 友人を家に招く際は、事前に相手に相談するというルールを決めておくと、無用なトラブルを避けられます。

これらのルールは、二人を縛るためのものではなく、お互いが快適に過ごすためのガイドラインです。生活していく中で、柔軟に見直していくことも大切です。

同棲カップルにおすすめの間取りと家賃相場

同棲の部屋選びで最も重要な決断の一つが「間取り」です。二人のライフスタイルや価値観に合った間取りを選べるかどうかで、同棲生活の快適さは大きく変わります。ここでは、同棲カップルに人気の代表的な間取りである「1LDK」「2DK」「2LDK」の特徴と、ライフスタイルに合わせた選び方を詳しく解説します。

最初に、各間取りの特徴を比較してみましょう。家賃相場は、あくまで一般的な目安です。

| 間取り | 特徴 | こんなカップルにおすすめ | 家賃相場(都心部目安) |

|---|---|---|---|

| 1LDK | 居室1つ+8畳以上のリビング・ダイニング・キッチン。共有空間が広く、一体感がある。 | 一緒にいる時間を最大限楽しみたい。生活リズムがほぼ同じ。 | 12〜18万円 |

| 2DK | 居室2つ+6畳以上のダイニング・キッチン。個々の空間を確保しやすく、家賃が割安な傾向。 | プライベート空間も確保したい。生活リズムが少し違う。家賃を抑えたい。 | 10〜16万円 |

| 2LDK | 居室2つ+10畳以上のリビング・ダイニング・キッチン。共有空間と個室のバランスが最も良い。 | 在宅ワークなど、それぞれの個室が必要。将来を見据えてゆとりある生活がしたい。 | 15〜25万円 |

1LDK:二人で過ごす時間を大切にしたいカップル向け

1LDKは、一つの寝室と、8畳以上の広さを持つリビング・ダイニング・キッチン(LDK)で構成される間取りです。二人で過ごす共有空間が広いのが最大の特徴で、常に相手の存在を感じながら生活したいカップルに最適です。

メリット

- コミュニケーションが活発になる: リビングで一緒に食事をしたり、テレビを見たりする時間が自然と増え、会話が弾みます。

- 家賃を抑えやすい: 同じエリアの2LDKと比較すると、家賃が手頃な物件が多いです。

- 掃除や管理が楽: 部屋数が少ないため、日々の掃除の手間が省けます。光熱費も抑えやすい傾向にあります。

デメリット

- プライベート空間の確保が難しい: 一人になりたい時や集中したい時に、別の部屋にこもることができません。

- 生活リズムの違いに注意: 片方が寝ている時に、もう一方がリビングで音を立てると気を使う必要があります。

- 収納スペース: 物件によっては収納が少なく、二人分の荷物が収まりきらない可能性があります。

1LDKは、いつも一緒にいたい、ラブラブな時期のカップルや、生活リズムがほとんど同じ二人にぴったりの間取りと言えるでしょう。

2DK:生活リズムが異なるカップル向け

2DKは、二つの居室と、6畳以上のダイニング・キッチン(DK)で構成される間取りです。築年数が古い物件に多い傾向がありますが、その分リノベーションされてきれいな内装になっている物件も増えています。

メリット

- 個々の空間を確保できる: 二つの居室を、それぞれの寝室にしたり、一つを寝室、もう一つを仕事部屋や趣味の部屋にしたりと、柔軟な使い方が可能です。

- 家賃が割安: 同じエリア・広さの2LDKに比べて家賃が安いことが多く、コストパフォーマンスに優れています。

- 生活音への配慮がしやすい: 寝室を分ければ、就寝時間や起床時間が異なるカップルでも、相手の睡眠を妨げる心配が減ります。

デメリット

- ダイニングキッチンが狭い: DK部分は食事をするスペースがメインで、ソファなどを置いてくつろぐには手狭なことが多いです。

- コミュニケーションが減る可能性: それぞれの部屋にこもりがちになり、顔を合わせる時間が減ってしまうことも。

- 設備の古さ: 築年数が古い物件が多いため、水回りや断熱性などの設備面が最新の物件に劣る場合があります。

2DKは、プライベートな時間も大切にしたい、生活リズムが異なる、そして家賃はできるだけ抑えたいという堅実なカップルにおすすめです。

2LDK:在宅ワークやプライベートな空間を重視するカップル向け

2LDKは、二つの居室と、10畳以上の広いリビング・ダイニング・キッチン(LDK)で構成されます。個々のプライベート空間と、二人でゆったり過ごせる共有空間を両立できるため、多くのカップルにとって理想的な間取りと言えます。

メリット

- プライベートと共有の両立: それぞれの個室を確保しつつ、広いリビングで一緒に食事をしたり、友人を招いたりできます。

- 在宅ワークに最適: 一つの部屋を完全に仕事部屋として使用できるため、オンとオフの切り替えがしやすく、集中して仕事に取り組めます。

- 豊富な収納: ウォークインクローゼットなど、収納スペースが充実している物件が多く、部屋をすっきりと保てます。

- 将来性: ライフスタイルの変化に対応しやすく、将来的に子供が生まれてもしはばらくは住み続けることができます。

デメリット

- 家賃が高い: 当然ながら、同エリアの他の間取りに比べて家賃は高額になります。

- 光熱費がかさむ: 部屋が広い分、冷暖房の効率が下がり、光熱費が高くなる傾向があります。

- 掃除が大変: 面積が広いため、掃除の負担も大きくなります。

2LDKは、在宅ワークをしている方や、お互いの独立した空間を尊重したい、将来を見据えて長く住める家を選びたいというカップルに最適な選択肢です。

ライフスタイル別の間取りの選び方

どの間取りがベストかは、最終的に二人のライフスタイルによって決まります。ここでは、具体的なケース別に最適な間取りを考えてみましょう。

生活リズムが同じカップルの場合

起床時間、就寝時間、食事の時間、休日などがほとんど同じカップルであれば、1LDKが最もおすすめです。共有のリビングで過ごす時間が長くなり、自然とコミュニケーションが深まります。家賃を抑えられる分、デートや旅行、貯蓄にお金を回せるのも大きなメリットです。ただし、喧嘩した時の逃げ場がないという側面もあるため、「一人の世界に入っている時はそっとしておく」など、お互いを尊重するルールを決めておくと良いでしょう。

在宅ワークがあるカップルの場合

どちらか、あるいは両方が在宅で仕事をしている場合、仕事の効率とプライベートの充実を両立させることが重要になります。このケースでは、2LDKが最も理想的です。一つの部屋を完全に仕事部屋として分離することで、生活空間と仕事空間を明確に分け、集中力を維持できます。オンライン会議中に相手の生活音が入り込む心配もありません。

予算的に2LDKが難しい場合は、2DKも有力な選択肢です。一つの居室を仕事部屋に充てることができます。ただし、DK部分が狭いと、休憩時間にリラックスできるスペースが限られるかもしれません。1LDKで在宅ワークをする場合は、リビングの一角にパーテーションを設置するなど、物理的に空間を区切る工夫が求められます。

同棲の部屋探しから入居までの流れ【8ステップ】

同棲の部屋探しは、思い立ってすぐに完了するものではありません。希望の物件を逃さず、スムーズに新生活をスタートするためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。ここでは、入居希望日の2~3ヶ月前から始めることを想定した、理想的な部屋探しの流れを8つのステップに分けて具体的に解説します。

① 物件の希望条件を整理する(2~3ヶ月前)

すべての土台となるのが、この最初のステップです。前の章で解説した「話し合っておくべきこと」を、二人で具体的に実行に移します。

- 同棲開始時期の確定: 「〇月末までに入居」など、明確なゴールを設定します。

- エリア・沿線の絞り込み: 二人の通勤・通学時間を考慮し、複数の候補エリアをリストアップします。

- 家賃上限の設定: 無理のない支払いができる家賃の上限を決めます。初期費用や生活費全体のバランスも考慮しましょう。

- 希望条件の優先順位付け: 間取り、駅からの距離、設備(バス・トイレ別、独立洗面台など)といった条件について、「絶対譲れない」「できれば欲しい」「妥協できる」の3段階で優先順位をつけます。

この段階での徹底したすり合わせが、後のステップを円滑に進めるための鍵となります。スプレッドシートなどを使ってリスト化し、二人でいつでも確認できるようにしておくと便利です。

② インターネットで物件を探す(1~2ヶ月前)

整理した希望条件をもとに、いよいよ具体的な物件探しを開始します。大手不動産情報サイトやアプリを活用して、どのような物件があるかを見ていきましょう。

- 複数のサイトをチェック: サイトによって掲載されている物件が異なる場合があるため、いくつかのサイトを並行して見るのがおすすめです。

- 相場観を養う: 多くの物件情報に触れることで、希望するエリアや条件の家賃相場が自然と身についてきます。

- お気に入り機能を活用: 気になった物件は「お気に入り」に登録し、後から二人で見返せるようにしておきましょう。LINEや共有のスプレッドシートにURLを貼り付けて、お互いの感想をメモするのも良い方法です。

この段階では、まだ問い合わせはせず、あくまで情報収集と相場観の把握に努め、内見したい物件の候補をいくつか絞り込むのが目的です。

③ 不動産会社に問い合わせて内見に行く

気になる物件がいくつか見つかったら、その物件を取り扱っている不動産会社に連絡を取り、内見(実際に部屋を見に行くこと)の予約をします。

- 問い合わせ: 電話やメールで問い合わせる際は、「同棲目的であること」「二人で内見に伺いたいこと」を正直に伝えましょう。

- 必ず二人で行く: 内見は必ずカップル二人で参加してください。一人では気づかない点に相手が気づいたり、生活動線や広さの感覚を共有したりできるためです。

- 持ち物: メジャー、スマートフォン(カメラ、ライト、水平器アプリ)、事前に作成したチェックリストを持参すると、確認漏れがなく安心です。

- 担当者への相談: 内見した物件がしっくりこなくても、担当者に希望条件を詳しく伝えれば、サイトに未掲載の物件を紹介してくれることもあります。

④ 物件の入居申し込みをする

内見をして「この部屋に住みたい!」と二人の意見が一致したら、すぐに入居の申し込みを行います。人気のある物件は、他の人も内見している可能性が高く、決断の速さが重要になります。

- 入居申込書の提出: 不動産会社のオフィスで、申込書に必要事項を記入します。氏名、住所、連絡先、勤務先情報(会社名、年収、勤続年数など)、連帯保証人の情報などを正確に記入します。

- 申し込みは意思表示: 申し込みは「この物件を借りたい」という正式な意思表示です。基本的に「仮押さえ」はできないため、安易な申し込みは避けましょう。

⑤ 入居審査を受ける

申込書が提出されると、大家さんや管理会社、そして家賃保証会社による入居審査が始まります。審査期間は通常2日~1週間程度です。

審査では、主に以下の点がチェックされます。

- 支払い能力: 申込書に記載された年収や勤務先、勤続年数などから、家賃を継続的に支払える能力があるか。

- 人柄: 申込書の書き方の丁寧さや、不動産会社での対応態度などから、トラブルを起こさず、ルールを守ってくれそうな人物か。

- 連帯保証人の信用力: 連帯保証人を立てる場合、その人の支払い能力も審査対象となります。

審査結果の連絡を待つ間は、契約に必要な書類の準備などを進めておくと効率的です。

⑥ 重要事項説明を受け、賃貸借契約を結ぶ(2週間~1ヶ月前)

無事に審査を通過したら、次は賃貸借契約の手続きです。不動産会社に出向き、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けた後、正式に契約書に署名・捺印します。

- 重要事項説明(重説): 物件の設備や契約条件、禁止事項、退去時のルールなど、非常に重要な内容が説明されます。少しでも疑問に思う点があれば、その場で必ず質問し、納得した上で契約に進むことが大切です。

- 契約: 契約内容を最終確認し、署名・捺印します。このタイミングで、敷金・礼金などの初期費用を支払うのが一般的です。

⑦ 引越しの準備とライフラインの手続き

契約と並行して、引越しの具体的な準備を進めていきます。

- 引越し業者の手配: 複数社から見積もりを取る「相見積もり」を行い、料金やサービスを比較検討して業者を決定します。

- 荷造り: 不要なものを処分しながら、計画的に荷造りを進めます。

- ライフラインの手続き: 電気・ガス・水道の利用停止(旧居)と開始(新居)の手続きを、インターネットや電話で行います。特にガスの開栓は立ち会いが必要なため、早めに予約しましょう。

- 各種住所変更: 役所での転出・転入届、郵便物の転送届、運転免許証やクレジットカードの住所変更なども忘れずに行います。

⑧ 鍵を受け取り入居する

入居日当日(または前日)に、不動産会社で鍵を受け取ります。これで、いよいよ二人での新生活がスタートします。

- 入居直後のチェック: 荷物を運び込む前に、部屋の傷や汚れがないか、設備は正常に作動するかを確認し、スマートフォンなどで写真や動画を撮影しておきましょう。これは、退去時の原状回復トラブルを防ぐための重要な証拠となります。

この8つのステップを参考に、二人で協力し、計画的に行動することで、理想の物件を見つけ、最高のスタートを切ることができるでしょう。

同棲にかかる費用の内訳と節約術

同棲を始めるにあたり、避けては通れないのが「お金」の話です。新生活には、想像以上にまとまった費用がかかります。事前に全体像を把握し、計画的に資金を準備することが、スムーズなスタートの鍵となります。同棲にかかる費用は、大きく分けて「賃貸契約の初期費用」「引越し費用」「家具・家電の購入費用」の3つです。ここでは、それぞれの内訳と、賢く費用を抑えるための節約術を詳しく解説します。

賃貸契約に必要な初期費用

物件を借りる際に、家賃とは別に最初にまとめて支払うのが初期費用です。一般的に「家賃の4~6ヶ月分」が目安とされ、同棲にかかる費用の中で最も大きな割合を占めます。

主な内訳は以下の通りです。家賃10万円の物件を例に見てみましょう。

| 費用項目 | 内容 | 相場(家賃10万円の場合) |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃滞納や部屋の損傷に備える担保金。退去時に修繕費等を引いて返還される。 | 家賃の1~2ヶ月分(10~20万円) |

| 礼金 | 大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。 | 家賃の0~2ヶ月分(0~20万円) |

| 仲介手数料 | 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う成功報酬。 | 家賃の0.5~1ヶ月分 + 消費税(5.5~11万円) |

| 前家賃 | 入居する月の家賃を前払いするもの。 | 家賃の1ヶ月分(10万円) |

| 日割り家賃 | 月の途中から入居する場合に、その月の日割り分の家賃。 | 日数による |

| 火災保険料 | 火事や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 1.5~2万円(2年契約) |

| 鍵交換費用 | 前の入居者から鍵を交換するための費用。防犯上、必須とされる。 | 1.5~2.5万円 |

| 家賃保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合などに利用。家賃滞納時に立て替えてくれる会社。 | 初回:家賃の0.5~1ヶ月分 or 年間1~2万円 |

敷金・礼金

敷金は、退去時に部屋のクリーニング代や、入居者の過失でつけてしまった傷・汚れの修繕費を差し引いて返還されます。礼金は純粋な「お礼」なので返還はありません。近年は入居者の負担を減らすため「敷金礼金ゼロ」の物件も増えています。

仲介手数料

法律で上限が「家賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。不動産会社によっては「0.5ヶ月分」や、キャンペーンで「無料」としている場合もあります。

前家賃・日割り家賃

例えば4月15日に入居する場合、「4月分の半月分の家賃(日割り家賃)」と「5月分の家賃(前家賃)」を契約時に支払うのが一般的です。

火災保険料

自身の家財を守るだけでなく、万が一下の階に水漏れを起こしてしまった場合などの賠償責任もカバーする重要な保険です。

鍵交換費用

前の入居者が合鍵を作っている可能性もゼロではないため、防犯のために必ず行われます。

家賃保証会社の利用料

近年では、連帯保証人がいる場合でも、保証会社の利用を必須とする物件が非常に多くなっています。

引越し費用

引越し業者に支払う費用も大きな出費です。費用は「時期」「距離」「荷物の量」によって大きく変動します。

- 相場: 一人暮らし2人分の荷物を運ぶ場合、通常期(5月~1月)であれば5~12万円程度が目安です。しかし、新生活が集中する繁忙期(2月~4月)には、この価格が1.5倍~2倍以上に跳ね上がることも珍しくありません。

- 変動要因: 料金は、土日祝日や午前中の便が高く、平日の午後便が安くなる傾向があります。また、エアコンの取り外し・取り付けや、不用品の処分などのオプションサービスを利用すると追加料金が発生します。

家具・家電の購入費用

それぞれが一人暮らしをしていた場合でも、二人で暮らすには手狭になる家具や家電は買い替えが必要です。

- 購入が必要になりやすいもの:

- ベッド(ダブルやクイーンサイズなど)

- 冷蔵庫(容量の大きいもの)

- 洗濯機(容量の大きいもの)

- ダイニングテーブルセット

- ソファ

- カーテン(窓のサイズや数が増えるため)

- 費用目安: 全て新品で揃えるとなると、20万円~50万円以上かかることもあります。どこまでこだわるか、何を優先するかしっかり話し合うことが重要です。

初期費用を安く抑えるコツ

これらの費用を合計すると、かなりの金額になります。しかし、いくつかのコツを知っておくことで、出費を賢く抑えることが可能です。

- 「敷金・礼金ゼロ」の物件を狙う: 初期費用の中で最も大きな割合を占める敷金・礼金がない物件を選ぶだけで、家賃2~3ヶ月分の費用を削減できます。ただし、短期解約違約金などの特約がないか契約内容をよく確認しましょう。

- 「フリーレント」付き物件を探す: フリーレントとは、入居後0.5~2ヶ月程度の家賃が無料になる物件のことです。トータルの支出を大きく減らすことができます。

- 仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ: 仲介手数料が「半額」や「無料」の不動産会社を探すのも有効な手段です。

- 引越しの繁忙期を避ける: 可能であれば、最も料金が高騰する3月~4月の引越しは避けましょう。時期を少しずらすだけで、数万円単位の節約になります。

- 引越し業者は相見積もりを取る: 複数の業者に見積もりを依頼し、料金とサービス内容を比較することで、最適な業者を最も安い価格で選ぶことができます。

- 家具・家電は今あるものを活用する: まずはお互いの持ち物を最大限活用し、どうしても必要なものだけを新規に購入しましょう。

- 中古品やアウトレット品も検討する: リサイクルショップやフリマアプリ、アウトレット家具店などを利用すれば、購入費用を大幅に抑えられます。

事前の情報収集と少しの工夫で、同棲にかかる費用は大きく節約できます。二人で協力して予算を管理し、賢く新生活をスタートさせましょう。

同棲の賃貸契約で知っておきたい重要ポイント

同棲カップルの部屋探しには、一人暮らしの契約とは異なる、特有のルールや注意点が存在します。これらを理解しておかないと、気に入った物件が見つかっても申し込みを断られたり、後々のトラブルの原因になったりする可能性があります。ここでは、契約手続きをスムーズに進めるために、必ず押さえておくべき4つの重要なポイントを解説します。

「二人入居可」の物件を選ぶ必要がある

賃貸物件には、大家さんや管理会社によって「入居人数」に関するルールが定められています。一人暮らし向けの「単身者限定」の物件に、黙って二人で住むことは明確な契約違反です。

なぜ「単身者限定」の物件があるのか?

大家さん側の視点に立つと、理由はいくつかあります。

- 騒音トラブルの懸念: 入居者が増えれば、話し声や足音などの生活音も増えます。近隣住民との騒音トラブルを未然に防ぎたいという意図があります。

- 建物の劣化: 二人で住むと、一人で住むよりも部屋の傷みや水回りなどの設備の劣化が早くなると考えられています。

- 関係性の変化によるリスク: 同棲カップルが破局した場合、家賃の支払いが滞ったり、どちらかが出て行ってしまったりするリスクを懸念する大家さんもいます。

これらの理由から、部屋探しをする際は、不動産情報サイトの検索条件で必ず「二人入居可」にチェックを入れて物件を絞り込むことが大前提となります。これを怠ると、せっかく気に入った物件を見つけても、申し込みの段階で断られてしまい、時間と労力が無駄になってしまいます。

「二人入居可」と「ルームシェア可」の違い

「二人入居可」と似た言葉に「ルームシェア可」があります。この二つは、大家さんや管理会社にとっては、意味合いが大きく異なる場合があるため注意が必要です。

| 二人入居可 | ルームシェア可 | |

|---|---|---|

| 想定される入居者 | 夫婦、婚約者、親子、兄弟など、関係性が深く、生計を一つにする可能性が高いペア。 | 友人、同僚など、関係性が比較的希薄で、生計が別々の個人同士。 |

| 大家さんの懸念 | ・破局による家賃滞納や早期退去のリスク。 | ・友人間のトラブルによる退去リスク。 ・家賃支払いの責任の所在が曖昧になるリスク。 ・生活習慣の違いによる騒音やゴミ出し問題のリスク。 |

| 審査の傾向 | ルームシェア可よりは比較的緩やか。 | 関係性が不安定と見なされ、より厳しく審査される傾向がある。 |

では、同棲カップルはどちらに該当するのでしょうか。

- 結婚を前提としたカップル(婚約中など): この場合は「二人入居可」の物件で問題なく受け入れられることがほとんどです。大家さんにとっても、将来的に家族として長く住んでくれる可能性が高いと判断され、安心材料になります。

- 結婚の予定がまだないカップル: この場合、大家さんによっては「友人同士のルームシェア」と同じように見なされることがあります。そのため、「二人入居可」の物件であっても審査が厳しくなったり、断られたりするケースも。

結論として、不動産会社に問い合わせる際に、自分たちの関係性(婚約しているか、結婚を前提としているかなど)を正直に伝えることが最も重要です。「ルームシェア可」の物件も視野に入れて探すことで、選択肢が広がる場合もあります。

契約者はどちらの名義にするか決める

二人入居の場合、通常はどちらか一人が「契約者」となり、もう一方は「同居人」として入居申込書や契約書に名前を記載します。

- 契約者: 賃貸借契約の当事者であり、家賃の支払い義務をはじめ、物件に関する一切の法的な責任を負います。

- 同居人: 契約書に名前は載りますが、あくまで「その部屋に住むことを許可された人」という立場で、法的な支払い義務はありません。

入居審査では契約者の支払い能力が最も重視されるため、一般的には、二人の中で収入がより高く、正社員で勤続年数が長いなど、社会的信用度が高い方が契約者になるのがセオリーです。これにより、審査通過の可能性が高まります。どちらが契約者になるか、そして実際の家賃支払いをどう分担するか(例:同居人が契約者の口座に毎月定額を振り込むなど)は、事前にしっかりと話し合っておきましょう。

連帯保証人をどうするか決める

連帯保証人とは、万が一契約者が家賃を滞納した場合などに、契約者本人と全く同等の支払い義務を負う人のことです。非常に重い責任が伴うため、一般的には親や兄弟などの親族に依頼します。

- 誰に頼むか: 安定した収入のある親族にお願いするのが基本です。同棲相手を連帯保証人にすることは、生計を共にしているため保証能力がないと見なされ、通常は認められません。

- 親への説明: 同棲について快く思わない親御さんもいるかもしれません。連帯保証人をお願いする際は、なぜ同棲が必要なのか、二人の将来をどう考えているのかを誠実に説明し、理解を得ることが大切です。

- 家賃保証会社の利用: 最近では、連帯保証人を立てる代わりに(あるいは連帯保証人に加えて)家賃保証会社の利用を必須とする物件が大多数です。保証会社は、滞納時に家賃を立て替えてくれるサービスで、利用には審査と保証料(初期費用と年ごとの更新料)が必要です。

これらの契約上のポイントを事前に理解し、二人で話し合っておくことが、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな部屋探しと契約を実現するための鍵となります。

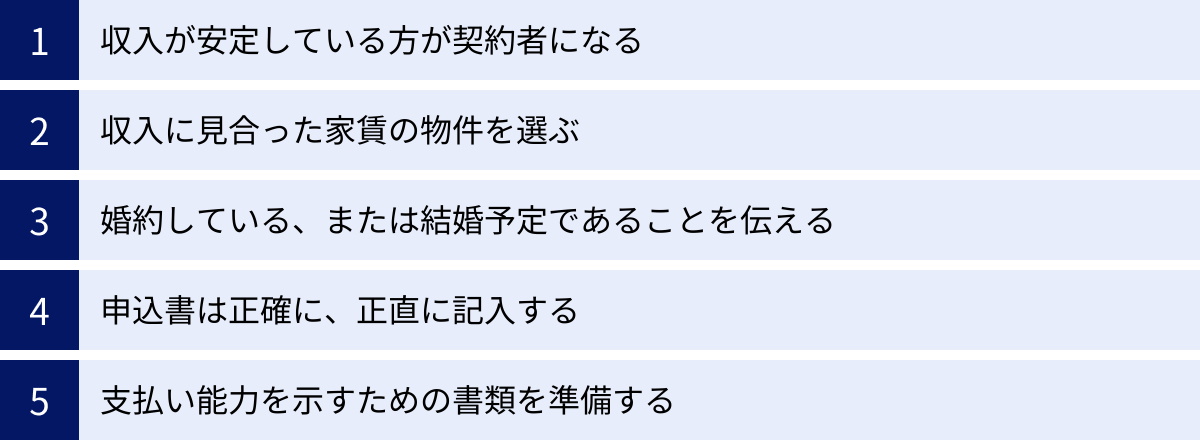

同棲の入居審査を通過するための5つのコツ

どんなに素敵な物件を見つけても、最終関門である「入居審査」をクリアしなければ、その部屋に住むことはできません。同棲カップルは、単身者や入籍済みの夫婦と比較して、大家さんから「関係が不安定で、早期退去や家賃滞納のリスクがあるのでは?」と見なされ、審査が厳しくなる傾向があります。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、審査通過の確率を格段に上げることが可能です。

① 収入が安定している方が契約者になる

入居審査で最も重視されるのは、「この人たちは、毎月きちんと家賃を支払ってくれるだろうか?」という支払い能力です。そのため、契約者を誰にするかが極めて重要になります。

- 安定収入の指標:

- 雇用形態: 正社員が最も評価が高く、次いで契約社員、派遣社員、フリーランス、アルバイトの順になります。

- 勤続年数: 同じ会社に長く勤めているほど、安定した収入が今後も見込めると判断されます。最低でも1年以上、できれば3年以上あると非常に有利です。

- 年収: もちろん高い方が有利ですが、それ以上に安定性が重視される傾向にあります。

二人の収入や雇用形態を正直に比較し、総合的に見て社会的信用度が高い方が契約者になるのが、審査通過への一番の近道です。同居人の収入も申込書に記載することが多いため、二人とも安定した職に就いていることを示せれば、さらに信頼度は増します。

② 収入に見合った家賃の物件を選ぶ

いくら収入が高くても、身の丈に合わない高額な家賃の物件に申し込むのは無謀です。審査に落ちる最も一般的な原因が、この「家賃と収入のバランス」です。

- 家賃の目安: 一般的に、審査を通過しやすい家賃の目安は「契約者の手取り月収の3分の1以内」と言われています。

- 同棲カップルの理想: より安全で、かつ同棲生活にもゆとりを持たせるためには、二人の手取り合算額の25%(4分の1)以内に家賃を抑えるのがおすすめです。

例えば、契約者の手取りが30万円の場合、家賃10万円までの物件であれば、契約者一人の収入でも十分に支払えると判断され、審査は非常に通りやすくなります。一方で、二人の手取り合算が50万円だからといって、家賃15万円や16万円の物件に申し込むと、審査のハードルは上がります。背伸びせず、現実的で堅実な家賃設定をすることが、結果的に審査通過への確実な一歩となります。

③ 婚約している、または結婚予定であることを伝える

大家さんが同棲カップルに抱く最大の懸念は、「すぐに破局して出て行ってしまうのではないか」という早期退去のリスクです。この不安を払拭することが、信頼を得る上で非常に効果的です。

- 「将来性」をアピール: 申し込みの際や、不動産会社の担当者との会話の中で、「婚約しています」「来年の春に結婚する予定で、そのための新居を探しています」「お互いの両親にも挨拶済みです」といった具体的な情報を伝えましょう。

- 長期入居の意思表示: このような情報は、二人の関係が真剣であり、その場しのぎの同棲ではないこと、そして一つの場所に腰を据えて長く住む意思があることを大家さんに示す強力なメッセージとなります。これにより、大家さんは安心して部屋を貸すことができます。

もちろん、嘘をつくのは厳禁ですが、事実として結婚を視野に入れているのであれば、その意思を積極的に伝えるべきです。

④ 申込書は正確に、正直に記入する

入居申込書は、大家さんや管理会社があなたの人柄を判断するための、いわば「履歴書」のようなものです。

- 丁寧さと正確性: 空欄を作らず、すべての項目を埋めましょう。字は誰が読んでも分かるように、丁寧に書くことを心がけてください。乱雑な字は「生活もルーズなのでは?」というマイナスの印象を与えかねません。勤務先の正式名称や住所、資本金なども、事前に調べて正確に記入します。

- 正直であること: 収入や勤続年数を少しでも良く見せたいという気持ちは分かりますが、虚偽の申告は絶対にやめましょう。審査の過程で収入証明書の提出を求められたり、職場への在籍確認が行われたりすれば、嘘は必ず発覚します。虚偽申告がバレると、審査に落ちるだけでなく、その不動産会社や保証会社のブラックリストに登録され、今後の部屋探しにまで影響する可能性があります。

⑤ 支払い能力を示すための書類を準備する

口頭で「大丈夫です」と言うよりも、客観的な書類で支払い能力を証明する方が、はるかに説得力があります。

- 収入証明書: 会社員であれば源泉徴収票、自営業やフリーランスであれば確定申告書の控えや課税証明書などを、いつでも提出できるように準備しておきましょう。

- 預貯金残高証明書: 必須ではありませんが、もしフリーランスで収入が不安定と見なされそうな場合や、学生の場合などに、十分な貯蓄があることを示すことで、支払い能力を補強する強力な材料になります。

これらのコツを実践し、真摯な態度で審査に臨むこと。それが、大家さんとの信頼関係を築き、憧れの同棲生活への扉を開く鍵となります。

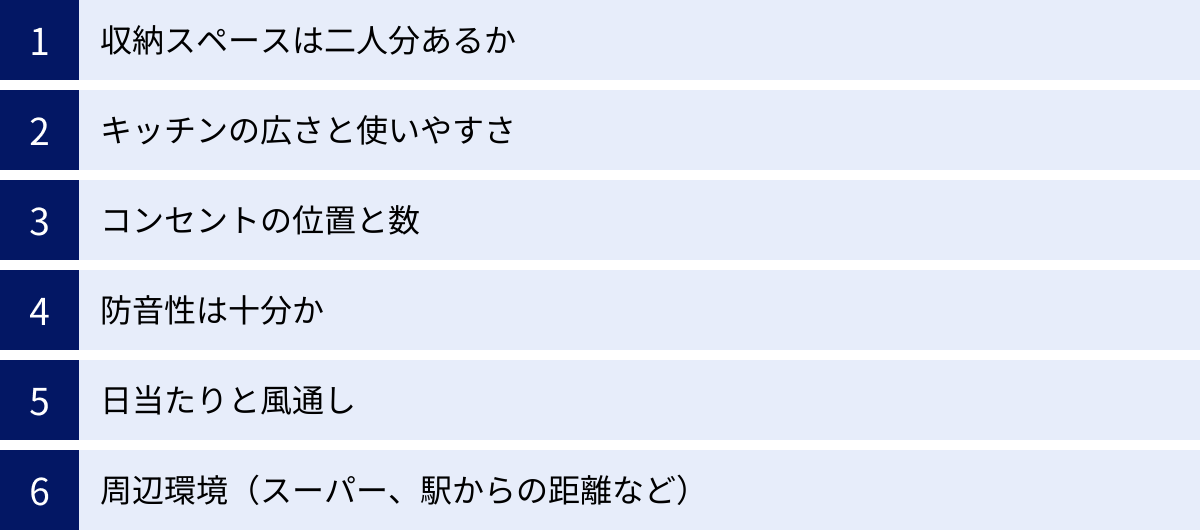

内見で失敗しないためのチェックポイント

不動産情報サイトの写真や間取り図は魅力的でも、実際の部屋はイメージと違うことがよくあります。内見は、そのギャップを埋め、二人の新生活が本当に快適なものになるかを見極めるための最も重要なステップです。ここでは、内見時に見落としがちでも、後悔しないために必ずチェックすべき6つのポイントを解説します。

収納スペースは二人分あるか

一人暮らしの感覚で収納を評価すると、同棲を始めてから「荷物が収まりきらない!」という事態に陥りがちです。収納の不足は、部屋が散らかり、生活感が溢れる最大の原因となります。

- クローゼット・押入れ: 広さ(幅・奥行き・高さ)をメジャーで測りましょう。二人分の衣類(季節ものを含む)がしっかり収まるか、ハンガーパイプの長さは十分か、などを具体的にイメージします。

- 靴箱(シューズボックス): お互いの靴が全て収納できる容量があるかを確認します。ブーツなどの高さがある靴や、傘を置くスペースも要チェックです。

- キッチン・洗面所: 食器や調理器具、洗剤やタオルのストックなど、細々としたものをしまう場所が十分にあるか確認しましょう。

- 持ち込む収納家具との兼ね合い: 今使っている収納ケースやタンスが、クローゼットや押入れにぴったり収まるか、寸法を測っておくと確実です。

キッチンの広さと使いやすさ

同棲をきっかけに、一緒に料理をする機会も増えるでしょう。キッチンが使いにくいと、自炊のモチベーションが下がり、食生活にも影響します。

- 作業スペース(調理台): まな板を置いても、まだ食材やお皿を置く余裕があるか。スペースが狭い場合は、シンクに渡せる水切り台などを置けるか検討します。

- コンロ: 2口以上あると、同時に複数の調理ができて格段に効率が上がります。IHかガスかも確認しましょう。

- シンクの広さ: 大きなフライパンや鍋が洗いやすいか、深さは十分かを見ます。

- 冷蔵庫と食器棚の設置スペース: これが最も重要です。購入予定の冷蔵庫や、今使っている食器棚のサイズ(幅・奥行き・高さ)を事前に測っておき、内見時にメジャーで設置スペースを計測します。コンセントの位置も忘れずに確認しましょう。

- ゴミ箱の置き場所: 意外と見落としがちですが、分別用のゴミ箱を複数置けるスペースがあるかは、日々の快適さを左右する重要なポイントです。

コンセントの位置と数

スマートフォン、パソコン、ドライヤー、調理家電…現代の生活は家電製品なしには成り立ちません。コンセントの数と位置は、生活の利便性に直結します。

- 各部屋の数と配置:

- リビング: テレビ、Wi-Fiルーター、ゲーム機、スマホ充電など、どこに何を置くかシミュレーションしながら確認します。

- 寝室: ベッドを置くであろう場所の両サイドにコンセントがあると、二人同時にスマホを充電できて非常に便利です。

- キッチン・洗面所: 冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機などの大型家電用だけでなく、調理家電やドライヤーを使う場所にあるかを確認します。

- テレビアンテナ端子の位置: この位置によって、テレビの置き場所がほぼ決まります。

- エアコン用コンセント: 設置されていない場合、取り付けに高額な追加工事費が必要になることがあります。

各部屋のコンセントの位置をスマホで撮影しておくと、後で家具のレイアウトを考える際に非常に役立ちます。

防音性は十分か

騒音は、一度気になり始めると大きなストレスとなり、解決も難しい近隣トラブルの筆頭です。隣や上下階の生活音が聞こえすぎていないか、また、自分たちの生活音が迷惑になっていないか、という両面からチェックが必要です。

- 建物の構造を確認: 不動産会社の担当者に、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)を確認しましょう。RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造は、防音性が高い構造です。

- 壁を叩いてみる: 壁を軽くコンコンと叩き、音が軽く響くようなら壁が薄い(石膏ボード)、詰まった硬い音がすれば壁が厚い(コンクリート)可能性があります。

- 窓の性能: 大通りや線路に面している物件では、窓を閉めた時にどれくらい静かになるかを確認します。二重サッシや防音サッシが使われていると効果的です。

- 共用部分のチェック: 廊下や階段で、他の部屋からのテレビの音や話し声が漏れていないか耳を澄ませてみましょう。

日当たりと風通し

日当たりの良さは部屋の明るさだけでなく、気分や健康、洗濯物の乾きやすさにも影響します。風通しが悪いと湿気がこもり、カビや結露の原因になります。

- 方角と時間帯: 一般的に南向きが最も日当たりが良いとされますが、ライフスタイルによっては東向き(朝日が入る)や西向き(西日が入る)が合う場合もあります。可能であれば、午前と午後のように時間帯を変えて2回内見できると理想的です。

- 周辺の建物: 窓の目の前に高い建物があり、日差しが遮られていないかを確認します。

- 風の流れ: 部屋の対角線上にある窓をそれぞれ開けてみて、風が通り抜けるかを確認しましょう。

周辺環境(スーパー、駅からの距離など)

どんなに部屋が良くても、周りの環境がライフスタイルに合わなければ、快適な生活は送れません。

- 駅からの実際の道のり: サイトに記載の「徒歩〇分」は、信号や坂道を考慮しない機械的な計算です。必ず自分の足で駅から物件まで歩き、実際の時間と道のりの雰囲気を確認してください。夜道は安全か、街灯は十分にあるか、といった視点も重要です。

- 商業施設のチェック: 毎日のように利用するスーパーの品揃えや価格帯、営業時間は自分たちに合っているか。コンビニやドラッグストア、100円ショップが近くにあると非常に便利です。

- 騒音や匂いの元: 近くに幹線道路や線路、工場、深夜まで営業する飲食店など、騒音や匂いの原因になりそうな施設がないか、地図と現地で確認しましょう。

内見は、二人の新生活を具体的にシミュレーションする絶好の機会です。チェックリストを手に、冷静な目で、楽しみながら確認作業を進めましょう。

同棲の部屋探しに関するよくある質問

同棲の部屋探しは、初めての経験であるカップルがほとんど。そのため、多くの人が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。契約やお金に関する不安を解消し、自信を持って部屋探しに臨みましょう。

同棲の家賃は手取りの何割が目安?

結論から言うと、二人の手取り合算額の25%(4分の1)以内が理想的な目安です。最大でも30%(約3分の1)までに抑えることを強く推奨します。

かつて「家賃は手取りの3分の1」という定説がありましたが、これは給料が右肩上がりに増えていく時代の話です。現代では、社会保険料の負担が増えるなど、自由に使えるお金は減る傾向にあります。

特に同棲の場合は、日々の生活費だけでなく、将来のための貯金(結婚資金、旅行、車、急な出費への備えなど)も重要になります。家賃という最大の固定費を高く設定しすぎると、生活が切り詰められ、貯金もままならなくなり、それが精神的な余裕のなさを生み、喧嘩の原因になることも少なくありません。

【手取り合算50万円のカップルの例】

- 理想(25%): 家賃12.5万円。生活費や貯金に十分な余裕が持てる。

- 上限(30%): 家賃15万円。生活は可能だが、貯金ペースは少し落ちる。

- 危険ライン(33%超): 家賃16.5万円以上。貯金が難しくなり、生活が窮屈に感じる可能性。

また、入居審査の観点からも、契約者一人の手取り月収の3分の1以内に家賃が収まっていると、支払い能力に問題なしと判断され、審査が格段に通りやすくなります。

少し背伸びした豪華な物件よりも、無理のない家賃で心と経済的なゆとりのある生活を送ることが、二人の関係を長続きさせる秘訣です。

学生同士や未成年でも同棲はできる?

結論として、可能ですが、社会人カップルに比べてハードルは高くなります。特に「親の同意と協力」が絶対条件となります。

【学生カップルの場合】

最大の課題は、安定収入がないため「支払い能力」を証明できないことです。そのため、以下の点が必須となります。

- 親の連帯保証: 契約者となる学生の親に、連帯保証人になってもらう必要があります。これがなければ、契約はほぼ不可能です。

- 親の同意: 不動産会社や大家さんに対して、親が同棲に同意していること、そして家賃の支払いを援助する意思があることを明確に伝える必要があります。

- 代理契約: 場合によっては、学生本人ではなく、親の名義で契約(代理契約)する形を取ることもあります。

【未成年カップル(18歳・19歳)の場合】

2022年4月の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられたため、法律上は18歳以上であれば親の同意なしに賃貸契約を結ぶことができます。

しかし、これはあくまで法律上の話です。現実には、18歳や19歳で社会人として十分な収入や勤続年数があるケースは稀です。そのため、大家さんや管理会社は支払い能力や社会経験の浅さを懸念し、事実上、親の同意書の提出や、親を連帯保証人にすることを求めてくるケースがほとんどです。

学生・未成年を問わず、同棲の部屋を借りたい場合は、まずお互いの親に誠実に相談し、理解と協力を得ることが全ての始まりです。

契約時に必要な書類は何?

入居審査に無事通過し、契約日を迎えるにあたり、事前に準備しておくべき書類があります。不備があると契約がその日に完了しないこともあるため、不動産会社からの案内に従って、余裕を持って準備しましょう。

一般的に、契約者と、場合によっては同居人も以下の書類の提出を求められます。

| 書類の種類 | 誰が準備? | 取得場所 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 住民票 | 契約者・同居人 | 市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。マイナンバーが記載されていないものを指定されることが多い。 |

| 印鑑登録証明書 | 契約者(・連帯保証人) | 市区町村役場 | 実印で契約する場合に必要。発行から3ヶ月以内。 |

| 収入証明書 | 契約者(・連帯保証人) | 勤務先・市区町村役場 | 源泉徴収票の写しや課税証明書など、最新年度のもの。 |

| 身分証明書 | 契約者・同居人 | – | 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの。 |

| 連帯保証人承諾書 | 連帯保証人 | 不動産会社から様式をもらう | 連帯保証人が署名し、実印を押印してもらう。 |

この他に、契約書に押印するための印鑑(実印または認印。シャチハタは不可)、家賃引き落とし手続きのための銀行口座情報と届出印、そして初期費用(事前に振り込むことが多い)が必要になります。

書類の準備は、二人で協力して計画的に進めることが大切です。特に、役所で取得する書類や、遠方に住む親に依頼する連帯保証人の書類は時間がかかる場合があるため、早めに行動を開始しましょう。