愛するペットとの暮らしは、日々に彩りと癒やしを与えてくれるかけがえのないものです。しかし、ペットと一緒に暮らせる賃貸物件を探すとなると、その道のりは決して平坦ではありません。「物件数が少ない」「家賃が高い」「条件が厳しい」といった壁に直面し、途方に暮れてしまう方も少なくないでしょう。

ペット可賃貸物件探しは、一般的な物件探しとは異なる知識と準備が求められます。安易に物件を決めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔したり、思わぬトラブルに発展したりする可能性もあります。

この記事では、ペットとの快適な新生活をスタートさせるために、ペット可賃貸物件の探し方の全ステップから、契約前に必ず確認すべき注意点、費用に関する知識まで、網羅的かつ具体的に解説します。これからペットを飼おうと考えている方、そしてすでにペットと暮らしており引っ越しを検討している方、双方にとって必読の内容です。

この記事を羅針盤として、焦らず、着実に準備を進めることで、あなたと大切な家族であるペットにとって最高の住まいがきっと見つかるはずです。

目次

ペット可賃貸物件とは

ペットとの新生活を夢見て物件探しを始めると、まず「ペット可」や「ペット相談可」といった言葉を目にするでしょう。これらは似ているようで、実は意味合いが大きく異なります。さらに、近年では「ペット共生型住宅」という、よりペットとの暮らしに特化した物件も登場しています。これらの違いを正しく理解することが、理想の物件を見つけるための第一歩です。ここでは、それぞれの特徴と違いを詳しく解説します。

「ペット可」と「ペット相談可」の違い

物件情報で最もよく見かけるこの二つの表記は、ペットを飼う上での許可のレベルが異なります。この違いを理解せずに話を進めると、後から「飼育できない」という事態になりかねないため、注意が必要です。

「ペット可」物件とは、原則としてペットの飼育が許可されている賃貸物件を指します。大家さんや管理会社が、あらかじめペットと暮らすことを想定しているため、入居のハードルは比較的低いと言えるでしょう。しかし、「何でもOK」というわけではありません。多くの場合、飼育できるペットの種類(犬・猫・小動物など)、大きさ(体重〇kgまで、体高〇cmまでなど)、頭数(1匹までが一般的)に細かなルールが定められています。 例えば、「小型犬1匹のみ可、猫は不可」といった条件が付いているケースは非常に多いです。そのため、「ペット可」という表示だけを見て安心せず、必ず具体的な飼育条件を確認する必要があります。

一方、「ペット相談可」物件は、その名の通り「ペットの飼育について相談に応じます」というスタンスの物件です。ペットの飼育が確定的に許可されているわけではなく、入居希望者から相談があった場合に、大家さんや管理会社がケースバイケースで可否を判断します。判断基準は、飼育予定のペットの種類、大きさ、しつけの状況、そして何よりも飼い主の人柄や信頼性など、多岐にわたります。

交渉次第では、ペット可物件では難しいとされる中型犬や多頭飼いが認められる可能性もゼロではありません。しかし、その逆も然りで、小型犬一匹であっても断られるケースも十分にあり得ます。「相談可」はあくまで交渉のスタートラインに立つ権利がある、という意味合いで捉えておくのが賢明です。

両者の違いを理解しやすいように、以下の表にまとめました。

| 項目 | ペット可物件 | ペット相談可物件 |

|---|---|---|

| 定義 | 原則としてペット飼育が許可されている物件 | 交渉次第でペット飼育が許可される可能性がある物件 |

| 許可の確実性 | 高い(ただし条件付き) | 不確定(交渉次第) |

| 飼育条件 | 種類・大きさ・頭数などのルールが明確に定められていることが多い | ケースバイケースで判断されるため、条件は交渉で決まる |

| メリット | ・許可を得るための交渉の手間が少ない ・入居までの流れがスムーズ |

・「ペット可」では見つからない物件も選択肢になる ・条件交渉の余地がある |

| デメリット | ・条件に合わないペットは飼育できない ・物件数が限られる |

・必ず許可される保証はない ・交渉に時間と労力がかかる ・断られる可能性も高い |

どちらを選ぶべきかは、ご自身の状況によって異なります。飼うペットの種類や頭数が明確に決まっており、それが一般的な「ペット可」の条件(例:小型犬1匹)に合致している場合は、「ペット可」物件を中心に探す方が効率的です。一方で、中型犬以上や多頭飼いを希望する場合、あるいは希望エリアに「ペット可」物件が全くない場合には、「ペット相談可」物件も視野に入れ、粘り強く交渉してみる価値があるでしょう。

知っておきたい「ペット共生型住宅」

近年、ペットを家族の一員として考える人が増える中で注目されているのが「ペット共生型住宅」です。これは、単にペットの飼育を「許可」するだけでなく、ペットと人が共に快適で安全に暮らすことを目的として設計・建築された住宅を指します。いわば、ペットとの暮らしに最適化された住まいです。

ペット共生型住宅には、通常の賃貸物件には見られない、ペットのための様々な設備や工夫が凝らされています。

【ペット共生型住宅の主な設備・仕様例】

- 共用部

- ドッグラン:敷地内に設けられた、犬がノーリードで走り回れるスペース。

- 足洗い場・グルーミングスペース:散歩帰りに汚れた足を洗ったり、ブラッシングしたりできる専用の場所。温水シャワーが完備されていることもあります。

- ペット専用エレベーターボタン:ペット連れの住民が乗り降りを知らせるためのボタンで、他の住民との鉢合わせを防ぎます。

- 専有部(室内)

- 滑りにくい床材:犬の足腰への負担を軽減するフローリングやクッションフロア。

- 傷や汚れに強い壁紙:爪とぎなどによる傷がつきにくく、汚れても掃除しやすい素材。

- ペットドア(キャットドア):部屋間をペットが自由に行き来できる小さなドア。

- キャットウォーク・キャットステップ:猫が上下運動を楽しめるように壁に設置された棚や足場。

- 防音・遮音性の高い壁や窓:ペットの鳴き声が外に漏れにくく、近隣トラブルを防ぎます。

- リードフック:玄関先などで一時的にリードを繋いでおけるフック。

- コンセントの高所設置:ペットがコードをかじったり、感電したりする事故を防ぐため、高い位置に設置されています。

これらの設備は、ペットの健康や安全を守るだけでなく、飼い主の負担を軽減し、より豊かなペットライフを実現してくれます。また、入居者全員がペットを飼っている(あるいはペットに理解がある)ため、鳴き声や足音といった問題に対して寛容な雰囲気があり、住民同士のコミュニティが形成されやすいという大きなメリットもあります。

ただし、良いことばかりではありません。ペット共生型住宅は、その専門性の高さと設備の充実度から、物件数が非常に限られており、見つけること自体が困難です。また、建築コストや維持管理費が上乗せされるため、周辺の同じような間取りの物件と比較して家賃が高額になる傾向があります。

「ペット可」物件が「飼っても良い」という許可であるのに対し、「ペット共生型住宅」は「ペットと快適に暮らすための住まい」という思想に基づいています。もし予算やエリアの条件が合うのであれば、ペットにとっても飼い主にとっても理想的な選択肢となるでしょう。

ペット可賃貸を探す前に知っておくべきこと

ペット可賃貸物件を探し始める前に、いくつか心に留めておくべき現実があります。それは、物件数が少ないこと、費用が割高になる傾向があることです。これらの背景を理解しておくことで、物件探しの際の心構えができ、現実的な予算計画を立てることができます。夢のペットライフを実現するためにも、まずは厳しい現実から目を背けずに見ていきましょう。

ペット可物件は数が少ない

「ペットと暮らしたい」という需要は年々高まっていますが、それに反してペット可賃貸物件の供給数はまだまだ少ないのが現状です。不動産情報サイトで物件を検索する際に、「ペット可・相談可」の条件にチェックを入れた途端、表示される件数が激減してがっかりした経験がある方も多いのではないでしょうか。

一般的に、全賃貸物件に占めるペット可・相談可物件の割合は10%~15%程度とも言われています。都市部ではもう少し高い傾向にあるかもしれませんが、それでも希望のエリアや条件で探すとなると、選択肢は非常に限られてしまいます。

では、なぜ大家さんや管理会社はペットの飼育を敬遠するのでしょうか。その理由は主に以下の点に集約されます。

- 建物の汚損・破損のリスク

- 犬や猫の爪による床や壁、柱の傷

- トイレの失敗による床材のシミや腐食

- マーキングによる壁紙の汚れや臭いの付着

- これらの修繕には高額な費用がかかるため、大家さんにとっては大きなリスクとなります。

- 騒音・臭いのトラブル

- 犬の鳴き声や走り回る足音

- 猫の発情期の鳴き声

- ペット特有の体臭や排泄物の臭い

- これらは他の入居者からのクレームに直結しやすく、入居者間のトラブルに発展する可能性があります。管理会社や大家さんにとって、住民トラブルの対応は大きな負担です。

- 他の入居者への配慮

- 動物アレルギーを持つ入居者がいる可能性

- 動物が苦手な入居者がいる可能性

- 全ての人が動物好きとは限らないため、入居者全体の快適性を考慮すると、ペット不可にせざるを得ないという判断があります。

- 退去後の資産価値の低下

- 一度ペットが住んだ部屋は、徹底的にクリーニングしても臭いが完全に取れない場合があります。

- 次の入居者が動物アレルギーだった場合、入居付けが困難になる可能性があります。

- これらのリスクを考慮し、物件の資産価値を維持するためにペット不可とする大家さんが多いのです。

このように、大家さん側にはペットの飼育を許可することに対する多くの懸念事項があります。そのため、ペット可物件は「希少価値が高い」ということを念頭に置き、見つかった際には迅速に行動できるよう、事前の準備を怠らないことが重要です。

家賃は通常より高めの傾向

希少価値が高いものは、価格も高くなるのが市場の原理です。ペット可賃貸物件も例外ではありません。前述の通り、ペット可物件は数が少ないため需要と供給のバランスが崩れやすく、近隣の同じような条件(間取り、駅からの距離、築年数など)のペット不可物件と比較して、家賃が割高に設定されていることがほとんどです。

具体的な家賃の上昇幅は物件やエリアによって異なりますが、一般的には周辺相場の5%~10%程度、金額にして5,000円~10,000円以上高く設定されているケースが多く見られます。例えば、相場が8万円のエリアであれば、ペット可というだけで8万5千円や9万円になることも珍しくありません。

家賃が高くなる理由は、単なる希少価値だけではありません。大家さん側のリスクヘッジという側面も大きいのです。

- 原状回復費用のリスク補填:ペットによる汚損・破損は避けられない部分もあり、その修繕費用は高額になりがちです。敷金だけでは賄いきれないリスクを、毎月の家賃に上乗せすることで補填しようという考え方です。

- 設備の維持管理費:ペット共生型住宅のようにドッグランや足洗い場などの専用設備がある場合、その清掃やメンテナンスにもコストがかかります。その費用が家賃に反映されます。

- 空室リスクの低減:ペット可物件は探している人が多いため、一度入居が決まると長く住んでもらえる傾向があります。家賃を多少高く設定しても入居者が見つかりやすく、長期的な安定収入が見込めるため、強気の価格設定が可能になります。

この割高な家賃を「不当に高い」と捉えるのではなく、「愛するペットと安心して暮らすための必要経費」あるいは「大家さんにリスクを許容してもらうための対価」と考えることが、精神衛生上も重要です。予算を立てる際は、あらかじめこの上乗せ分を考慮に入れて、無理のない支払い計画を立てましょう。

敷金が上乗せされるケースが多い

初期費用においても、ペット可物件は通常より高くなる傾向があります。その最も大きな要因が「敷金」の上乗せです。敷金とは、家賃の滞納や、退去時の原状回復費用に充てるために、入居時に大家さんに預けておくお金のことです。

通常の賃貸物件では敷金は家賃の1~2ヶ月分が相場ですが、ペット可物件の場合、これに加えてさらに1ヶ月分が上乗せされるのが一般的です。つまり、合計で家賃の2~3ヶ月分の敷金を求められるケースが多くなります。

敷金が上乗せされる理由は、家賃が割高になる理由と同じく、ペットによる汚損・破損のリスクに備えるためです。ペットがつけた傷や落とせない汚れ、染み付いた臭いなどの修繕費用は、通常の経年劣化とは異なり、全額借主(飼い主)の負担となります。退去時にこれらの費用を確実に回収するため、大家さんはあらかじめ多めに敷金を預かっておくのです。

ここで注意したいのが「敷金償却(しょうきゃく)」または「敷引き」という特約です。通常の敷金は、原状回復費用を差し引いた残額が退去時に返還されます。しかし、償却特約が付いている場合、預けた敷金の一部または全部が、理由の如何にかかわらず返還されません。例えば、「敷金2ヶ月(うち1ヶ月分償却)」という契約の場合、退去時に必ず1ヶ月分の敷金は大家さんの収入となり、手元には戻ってきません。

この償却分は、ペット飼育を許可することへの謝礼金(礼金に近い性質)と位置づけられることが多く、ペット可物件特有の慣習の一つです。契約時には、敷金が上乗せされるのか、そしてその敷金は返還されるものなのか、償却されるものなのかを必ず確認しましょう。

ペット可物件を探すということは、これらの金銭的な負担増を受け入れることでもあります。物件探しを始める前に、「なぜ費用が高くなるのか」を正しく理解し、初期費用と月々の家賃の両方について、余裕を持った資金計画を立てておくことが、成功の鍵となります。

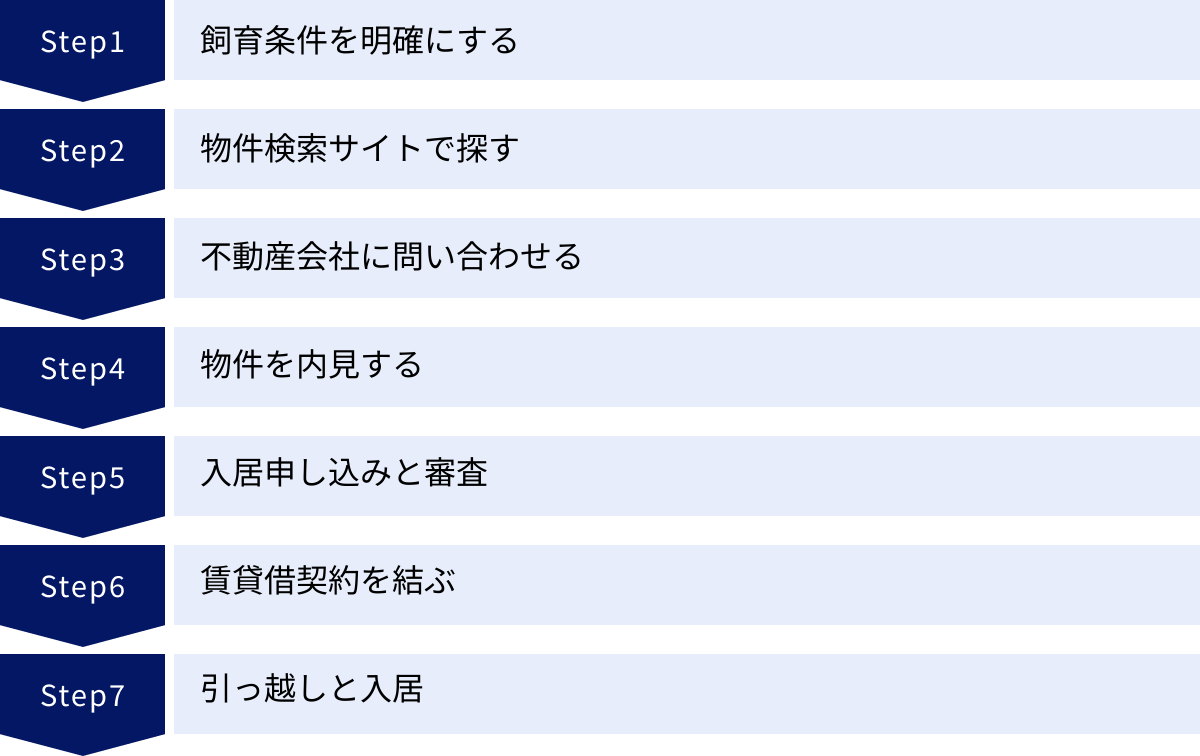

ペット可賃貸物件の探し方7ステップ

ペット可賃貸物件探しは、計画的に進めることが成功の秘訣です。思いつきで行動するのではなく、順序立ててステップを踏むことで、効率的に、そして納得のいく住まいを見つけることができます。ここでは、物件探しの準備から入居までを7つのステップに分けて、具体的に何をすべきかを詳しく解説します。

① 飼育条件を明確にする

物件探しを始める前に、まずは自分たちの「希望条件」と、連れていく「ペットの条件」を徹底的に洗い出し、整理することが最も重要です。ここが曖昧なままでは、不動産会社に問い合わせても的確な物件を紹介してもらえず、内見に行ってもミスマッチが起こるばかりで、時間と労力を無駄にしてしまいます。

【ペットに関する情報の整理】

- 種類:犬、猫、フェレット、うさぎ、爬虫類など。犬の場合は犬種も明確にしましょう。

- 大きさ・体重:現在の体重と、成体になった際の予想体重。体高(地面から背中までの高さ)も測っておくと、より具体的になります。

- 頭数:現在飼育している頭数と、将来的に増える可能性の有無。

- 性別と避妊・去勢手術の有無:特に猫の場合、スプレー行為や鳴き声に関わるため、重要な情報となります。

- 性格としつけの状況:無駄吠えはしないか、トイレのしつけはできているか、人懐っこいか、他の犬や人に攻撃的でないかなど、客観的に評価します。

- 健康状態:ワクチン接種の証明書や健康診断書など、健康であることを証明できる書類を準備しておくと、大家さんへのアピール材料になります。

【自分たちの希望条件の整理】

- エリア:通勤・通学の利便性、実家からの距離など。複数の候補エリアを考えておくと選択肢が広がります。

- 家賃の上限:管理費や共益費も込みで、毎月無理なく支払える金額を設定します。ペット可物件は家賃が高めになることを考慮に入れましょう。

- 間取りと広さ:ペットが快適に過ごせるスペースを考慮して、1K、1LDK、2DKなど希望の間取りを考えます。

- 物件の条件:階数(1階を希望する人が多い)、角部屋、築年数、建物の構造(防音性の高い鉄筋コンクリート造が望ましい)、バス・トイレ別、独立洗面台など、譲れない条件と妥協できる条件を明確に分けておきます。

- 周辺環境:動物病院、ペットホテル、ペット用品店、ドッグラン、散歩に適した公園など、ペットとの生活に必要な施設が近くにあるか。

これらの情報を紙やスマートフォンのメモに書き出しておくと、頭の中が整理され、不動産会社にもスムーズに希望を伝えることができます。特にペットの情報は、写真と一緒にプロフィールシートとしてまとめておくと、大家さんや管理会社に安心感を与え、審査で有利に働くことがあります。

② 物件検索サイトで探す

条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。最も手軽で一般的な方法は、SUUMO(スーモ)やLIFULL HOME’S(ライフルホームズ)といった大手の物件検索サイトを利用することです。

これらのサイトには、膨大な数の賃貸物件情報が掲載されており、様々な条件で絞り込み検索ができます。

【検索のポイント】

- 「こだわり条件」で絞り込む:まずは「ペット可・相談可」のチェックボックスをONにして検索するのが基本です。これにより、対象となる物件だけを効率的に閲覧できます。

- キーワード検索を併用する:「フリーワード」や「キーワード」の入力欄に、より具体的な条件を入力してみましょう。例えば、「大型犬可」「猫2匹」「ペット共生型」「ドッグラン付き」といったキーワードで検索すると、思わぬ掘り出し物が見つかることがあります。

- 複数のサイトをチェックする:各サイトで掲載されている物件が微妙に異なる場合があります。また、サイトによって使い勝手や特集の切り口も違うため、2~3つのサイトを並行して利用するのがおすすめです。

- 新着情報をこまめに確認する:ペット可物件は人気が高く、好条件の物件はすぐに申し込みが入ってしまいます。希望エリアの物件を保存しておき、毎日新着情報がないかチェックする習慣をつけましょう。アプリの通知機能を活用するのも有効です。

ただし、サイトの情報が全てではありません。掲載されている情報が古かったり、「ペット可」とあっても実際にはすでに募集を終了していたりするケースもあります。気になる物件を見つけたら、すぐに次のステップである不動産会社への問い合わせに進みましょう。

③ 不動産会社に問い合わせる

物件検索サイトで気になる物件を見つけたら、その物件を取り扱っている不動産会社に電話やメールで問い合わせます。また、希望エリアに店舗を構える不動産会社に直接訪問して相談するのも非常に有効な方法です。

【問い合わせ・相談時のポイント】

- ペット情報を正確に伝える:ステップ①で整理したペットの情報を、できるだけ詳しく、正直に伝えます。特に、物件サイトに「小型犬のみ」と書かれているところに中型犬の相談をしたい場合など、条件と異なる場合は正直にその旨を伝えましょう。隠しても内見や審査の段階で必ずわかります。

- 熱意と誠実さを見せる:「この子とどうしても一緒に暮らしたい」「ルールは必ず守ります」といった熱意と、責任感のある飼い主であることをアピールすることが大切です。不動産会社の担当者も人間です。信頼できる人だと感じてもらえれば、「何とかしてあげたい」と親身になって探してくれる可能性が高まります。

- 未公開物件を紹介してもらう:不動産会社は、広告掲載の準備中であったり、大家さんの意向でインターネットに掲載していなかったりする「未公開物件」の情報を持っていることがあります。直接相談することで、こうした貴重な情報を紹介してもらえる可能性があります。

- 複数の不動産会社に相談する:一社だけでなく、複数の不動産会社に声をかけておくことで、情報収集の網を広げることができます。ただし、同じ物件を複数の会社から紹介されることもあるため、管理はしっかりと行いましょう。

④ 物件を内見する

不動産会社から紹介された物件の中から、希望に近いものがあれば内見(室内見学)を申し込みます。内見は、物件の良し悪しを自分の目で確かめる非常に重要なステップです。写真や間取り図だけではわからない点を徹底的にチェックしましょう。

【飼い主目線の内見チェックリスト】

- 室内の状態:

- 床材:滑りやすくないか(特に犬の関節に負担)。傷がつきやすそうな素材ではないか。

- 壁・柱:爪とぎをされやすそうな素材や角はないか。

- コンセントの位置:ペットがいたずらしにくい高い位置にあるか。

- 日当たりと風通し:ペットの健康や、臭いがこもらないために重要。

- 広さと動線:ペットがストレスなく動けるスペースがあるか。危険な段差はないか。

- 防音性:

- 壁を軽く叩いてみて、音の響き方を確認する。

- 窓を閉め切って、外の音がどの程度聞こえるか確認する。隣や上下階の生活音が聞こえないかもチェック。

- 共用部分:

- 廊下やエレベーターの広さ、他の住民とのすれ違いやすさ。

- ペット用の足洗い場やドッグランがある場合は、その状態や利用ルールも確認。

- 周辺環境:

- 散歩コース:近くに安心して散歩できる公園や緑道があるか。交通量は多くないか。

- 動物病院:かかりつけにできる動物病院が近くにあるか。夜間救急対応の病院も調べておくと安心。

- その他:ペット用品店、ペットホテル、トリミングサロンなどの有無。

- 安全性:

- 脱走経路:窓やベランダの柵の隙間など、ペットが脱走してしまう危険な箇所はないか。

内見時にはメジャーを持参し、ケージやトイレを置くスペースの寸法を測っておくと、入居後のレイアウトを具体的にイメージできます。疑問点や懸念点は、その場で同行してくれた不動産会社の担当者に全て質問しましょう。

⑤ 入居申し込みと審査

内見して「ここに住みたい」という物件が見つかったら、すぐに入居の申し込みを行います。ペット可物件は競争率が高いため、決断は迅速に行うことが肝心です。

申し込み時には、通常「入居申込書」に氏名、住所、勤務先、年収、勤続年数、連帯保証人などの情報を記入します。これに加えて、ペット可物件の場合は、ペットに関する詳細な情報の提出を求められることが多くあります。

- ペットの種類、名前、年齢、体重、写真

- ワクチン接種証明書や狂犬病予防接種済票のコピー

- 避妊・去勢手術の証明書

これらの書類は、申し込みをスムーズに進めるために、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。

申し込み後、大家さんと保証会社による入居審査が行われます。審査期間は通常2日~1週間程度です。審査で重視されるのは、「家賃を継続的に支払える能力があるか」と「ルールを守ってくれる信頼できる人物か」という点です。ペットに関しては、「しつけがされており、近隣に迷惑をかけないか」という点が加わります。不動産会社の担当者への誠実な対応や、準備したペットのプロフィールシートが、審査を有利に進める後押しとなります。

⑥ 賃貸借契約を結ぶ

無事に審査を通過したら、不動産会社にて賃貸借契約の手続きに進みます。契約は、宅地建物取引士による「重要事項説明」を受けた後、賃貸借契約書に署名・捺印するという流れで進みます。

このステップで最も重要なのは、契約書の内容、特に「ペット飼育に関する特約」を隅々まで確認し、完全に理解することです。

【ペット飼育特約の確認ポイント】

- 飼育が許可されるペットの種類、頭数、大きさが明確に記載されているか。

- 敷金の上乗せや償却に関する条項。

- 禁止事項(ベランダでのブラッシング、共用部での排泄など)。

- 退去時の原状回復の範囲と費用負担に関するルール。

- ルールに違反した場合の罰則(違約金、契約解除など)。

口頭で説明された内容と契約書の記載が異なっていないか、少しでも疑問や不明な点があれば、その場で必ず質問してください。一度署名・捺印してしまうと、その内容に同意したことになります。後から「知らなかった」は通用しません。

⑦ 引っ越しと入居

契約が無事に完了し、鍵を受け取ったら、いよいよ引っ越しです。人間にとっても大変な引っ越しは、環境の変化に敏感なペットにとっては大きなストレスとなります。

【ペットに配慮した引っ越しの工夫】

- 引っ越し当日は、ペットを預かってくれる家族や友人、ペットホテルなどを利用し、騒音や人の出入りから隔離する。

- 新居では、まずペットが安心できる場所(ケージやクレートなど)を用意し、自分の匂いがついたおもちゃや毛布を置いてあげる。

- 少しずつ新しい環境に慣れさせる。無理に探検させず、ペット自身のペースを尊重する。

また、入居したらすぐにやるべきことがあります。それは、部屋の傷や汚れのチェックです。入居前の状態を、日付のわかる形で写真や動画に撮っておきましょう。これは、退去時に自分がつけたものではない傷の修繕費用を請求されるといったトラブルを防ぐための、非常に重要な自衛策となります。

そして、忘れてはならないのが近隣住民への挨拶です。「ペットを飼っていますので、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします」と一言伝えるだけで、相手の心証は大きく変わります。良好なご近所付き合いは、快適なペットライフの基盤となります。

効率的な物件探しのコツ

ただでさえ数が少ないペット可物件。その中から理想の住まいを見つけ出すには、少しでも効率を上げるための「コツ」を知っておくことが重要です。やみくもに探すのではなく、戦略的に動くことで、時間と労力を節約し、より良い物件に出会える確率を高めることができます。

大手の物件検索サイトを活用する

現代の物件探しにおいて、インターネットの活用は不可欠です。特に、全国の物件情報を網羅する大手の物件検索サイトは、情報収集の強力な武器となります。ここでは、代表的な4つのサイトの特徴と、ペット可物件探しにおける活用法を解説します。

| サイト名 | 特徴 | ペット可物件探しの活用ポイント |

|---|---|---|

| SUUMO(スーモ) | ・掲載物件数が業界トップクラス ・独自の特集記事やコンテンツが豊富 ・アプリの使いやすさに定評がある |

・「ペット相談」の絞り込み条件で検索できる ・「ペットと暮らせる物件」特集など、テーマ別の物件探しがしやすい |

| LIFULL HOME’S(ライフルホームズ) | ・多様な検索軸と詳細なこだわり条件 ・物件の写真や動画が多い ・物件の「見える化」に力を入れている |

・「ペット可・相談」に加え、「大型犬相談」「猫相談」「複数匹相談」など、より細かい条件で絞り込める ・「ペット共生型賃貸住宅」で検索できる |

| at home(アットホーム) | ・加盟店数が多く、地域密着型の物件も多い ・物件の写真点数が多い傾向にある ・不動産会社を探す機能も充実 |

・掘り出し物の地方物件や、地元の不動産会社が扱う物件が見つかる可能性がある ・写真で室内の状態をじっくり確認しやすい |

| CHINTAI | ・CMによる高い知名度 ・シンプルな操作性とアプリの使いやすさ ・女性向けの物件探しコンテンツ「Woman.CHINTAI」も展開 |

・スマートフォンで手軽にサクサク探したい人向け ・「ペット可・相談」の条件で絞り込み、新着物件をこまめにチェックする |

これらのサイトは、それぞれに強みがあります。一つに絞るのではなく、複数のサイトを並行して利用し、それぞれの特徴を活かすのが最も効率的な方法です。例えば、まずは物件数の多いSUUMOで全体像を把握し、LIFULL HOME’Sの細かい条件で絞り込み、at homeで地域の掘り出し物がないか探す、といった使い分けが考えられます。

SUUMO(スーモ)

SUUMOは、リクルートが運営する日本最大級の不動産情報サイトです。その最大の強みは、圧倒的な掲載物件数にあります。母数が多いため、当然ペット可物件が見つかる可能性も高くなります。基本的な「ペット相談」の絞り込み機能はもちろん、「ペットと暮らしたい!」といった特集ページが組まれていることもあり、物件探しのヒントを得やすいのが特徴です。アプリの操作性も高く、通勤時間などの隙間時間を使って効率的に物件をチェックできます。

参照:SUUMO公式サイト

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

LIFULL HOME’Sは、情報の「見える化」に力を入れているサイトです。物件ごとの写真やパノラマ画像が豊富なため、内見前に室内の雰囲気を掴みやすいのが利点です。ペット可物件探しにおいては、「大型犬相談」「猫相談」「複数匹相談」といった、他のサイトにはない詳細な絞り込み条件が用意されている点が非常に優れています。これにより、自分のペットの条件に合った物件をピンポイントで探すことができ、無駄な問い合わせを減らすことができます。「ペット共生型」というキーワードで検索できるのも、設備を重視する飼い主にとっては嬉しい機能です。

参照:LIFULL HOME’S公式サイト

at home(アットホーム)

at homeは、全国の不動産会社が加盟するネットワーク型のサイトです。大手だけでなく、地域に根差した中小の不動産会社の物件も多く掲載されているため、他のサイトでは見つからないような掘り出し物のペット可物件に出会える可能性があります。特に、地方都市や郊外で物件を探す場合には、チェックしておきたいサイトの一つです。写真の掲載枚数が多い傾向にあるため、室内の細かい部分や日当たりの様子などを事前に確認しやすいのもメリットです。

参照:at home公式サイト

CHINTAI

CHINTAIは、長年の実績とテレビCMによる高い知名度を誇るサイトです。シンプルで直感的なインターフェースが特徴で、誰でも簡単に物件探しを始められます。ペット可物件探しにおいては、基本的な「ペット可・相談」の条件で絞り込み、希望エリアを登録して新着情報を待つ、という基本的な使い方になります。手軽に物件情報をチェックしたい、まずはどんな物件があるか見てみたい、という最初のステップとして活用するのに適しています。

参照:CHINTAI公式サイト

地域の不動産会社にも相談する

大手検索サイトと並行して、ぜひ実践してほしいのが「希望エリアにある地域の不動産会社に直接相談する」という方法です。いわゆる「街の不動産屋さん」に足を運ぶことには、インターネット検索だけでは得られない大きなメリットがあります。

- 未公開物件・掘り出し物情報:不動産会社は、大家さんから物件の管理を任されたばかりでまだ広告に出していない物件や、大家さんの意向であえてインターネットに掲載していない「非公開物件」を抱えていることがあります。これらは、直接店舗を訪れた顧客に優先的に紹介されることが多い、貴重な情報です。

- 大家さんとの強い繋がり:地域の不動産会社は、長年にわたって地元の大家さんと信頼関係を築いているケースが多くあります。そのため、通常は難しい条件(例:「小型犬のみ可」の物件で、おとなしい中型犬の相談)でも、「〇〇さんが紹介する人なら」と、担当者の顔を立てて交渉に応じてくれる可能性があります。

- 地域のペット事情に精通:その地域で長く営業している担当者は、どの辺りに動物病院があるか、散歩におすすめの公園はどこか、といった地域のペット関連情報に精通しています。物件情報だけでなく、暮らしに役立つ生きた情報を得られることも大きなメリットです。

訪問する際は、事前に電話でアポイントを取り、「ペット可物件を探している」旨を伝えておくとスムーズです。ここでも、準備しておいたペットのプロフィールシートが役立ちます。誠実な態度で相談すれば、きっと力になってくれるはずです。

探す時期を工夫する(閑散期を狙う)

賃貸物件探しには、需要が高まる「繁忙期」と、比較的落ち着いている「閑散期」があります。このサイクルを理解し、あえて閑散期を狙うことで、物件探しを有利に進められる可能性があります。

- 繁忙期(1月~3月、9月~10月):新生活が始まる前のこの時期は、学生や新社会人、転勤者が一斉に部屋を探すため、物件の動きが最も激しくなります。ペット可物件も例外ではなく、良い物件はすぐに埋まってしまいます。競争率が高く、不動産会社も忙しいため、じっくり相談する時間が取りにくいデメリットがあります。家賃交渉なども難しい時期です。

- 閑散期(4月~8月、11月~12月):繁忙期が終わると、物件を探す人の数はぐっと減ります。この時期は、競争相手が少ないため、気に入った物件をじっくり比較検討できます。 大家さん側も空室を早く埋めたいと考えているため、家賃や初期費用の交渉に応じてくれる可能性が繁忙期よりも高まります。

もちろん、閑散期は市場に出回る物件の総数が少ないというデメリットもあります。しかし、競争の激しいペット可物件探しにおいては、「時間をかけて交渉しやすい」というメリットは非常に大きいと言えるでしょう。時間に余裕がある場合は、あえてこの時期を狙って動くのが賢い戦略です。

検索の希望条件を広げてみる

「ペット可」というだけで選択肢が大幅に狭まるのが、この物件探しの難しいところです。そのため、「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を自分の中で明確に線引きし、希望条件のストライクゾーンを広げることも非常に重要です。

例えば、以下のような条件緩和が考えられます。

- 駅からの距離:「駅徒歩5分」を「15分」に広げる。あるいは「バス利用可」も選択肢に入れる。自転車を使えば、15分でもそれほど苦にならないかもしれません。

- 築年数:「築10年以内」を「20年以内」や「指定なし」にしてみる。古い物件でも、リフォームやリノベーションされていて室内が綺麗なケースは多々あります。

- 設備:「バス・トイレ別」や「独立洗面台」は必須条件から外してみる。本当にその設備がないと生活できないのか、一度冷静に考えてみましょう。

- エリア:希望している駅の隣の駅まで範囲を広げる、あるいは希望路線の各駅停車しか停まらない駅も検討してみる。少しエリアをずらすだけで、家賃が下がり、良い物件が見つかることはよくあります。

すべての希望を100%満たす物件は、まず見つからないと考えた方が良いでしょう。「ペットと一緒に暮らせること」を最優先事項とし、他のどの条件なら譲れるかをリストアップしておくことで、候補となる物件の数を増やすことができます。これが、厳しいペット可物件探しを成功に導くための、現実的かつ効果的なアプローチです。

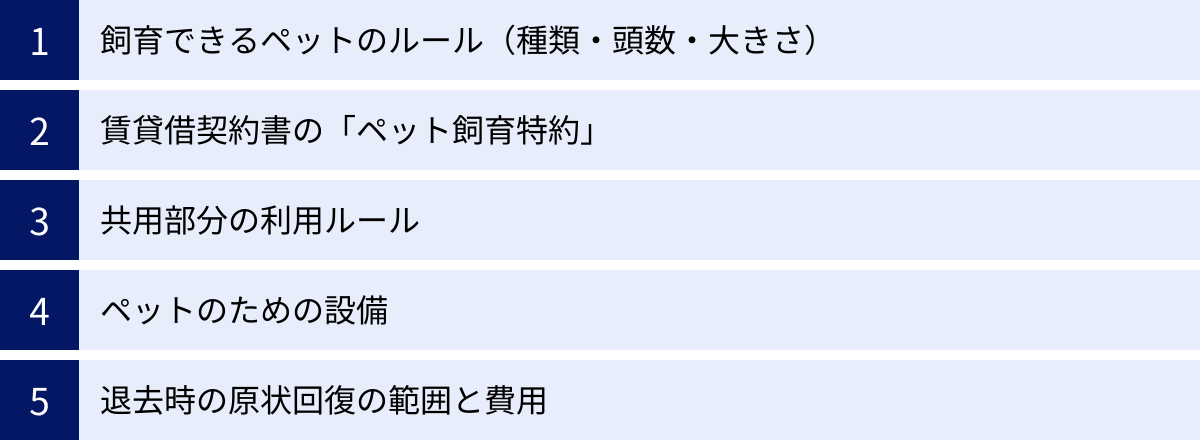

契約前に必ず確認すべき5つの注意点

無事に理想の物件が見つかり、申し込みと審査も通過。いよいよ契約という段階で舞い上がってしまう気持ちもわかりますが、ここでこそ冷静になる必要があります。契約書にサインをする前に最終確認を怠ると、入居後の思わぬトラブルや、退去時の高額請求に繋がりかねません。ここでは、後悔しないために必ず確認すべき5つの重要な注意点を解説します。

① 飼育できるペットのルール(種類・頭数・大きさ)

「ペット可」という言葉だけで安心してしまうのは大変危険です。契約前に、飼育が許可されているペットの条件を、書面で、かつ具体的に確認することが最も重要です。

- 種類:「犬・猫可」となっていても、「猫は不可」「犬のみ可」というケースや、その逆も存在します。また、フェレットやうさぎ、爬虫類などの小動物は、そもそも想定されていない場合も多いです。ご自身のペットが明確に許可されているかを確認しましょう。

- 大きさ・体重:特に犬の場合、「小型犬のみ」という制限が最も一般的です。「体重10kg未満」「体高40cm以下」など、具体的な数値で上限が定められていることがほとんどです。現在子犬であっても、成犬になった際の予想体重・体高がその基準を超える場合は、正直に申告し、許可を得る必要があります。曖昧なまま入居し、成長後に基準を超えてしまった場合、契約違反となるリスクがあります。

- 頭数:ペット可物件の多くは「1匹まで」と制限されています。現在多頭飼いをしている場合や、将来的に2匹目を迎えたいと考えている場合は、契約前に「多頭飼育が可能か」を必ず確認し、可能であればその旨を契約書に明記してもらう必要があります。無断で頭数を増やすのは、最もトラブルになりやすい契約違反の一つです。

これらのルールは、口頭での「大丈夫ですよ」という言葉を鵜呑みにせず、必ず賃貸借契約書や重要事項説明書の「特約事項」の欄に、明確な文言で記載されていることを確認してください。記載がない場合は、追記を依頼しましょう。

② 賃貸借契約書の「ペット飼育特約」

ペット可物件の賃貸借契約書には、通常の契約条項に加えて、「ペット飼育に関する特約」という項目が設けられているのが一般的です。これは、ペット飼育に伴うトラブルを未然に防ぎ、飼い主が守るべきルールを定めた非常に重要な部分です。一言一句、注意深く読み込みましょう。

【ペット飼育特約の主な内容】

- 飼育許可条件の明記:前述の、ペットの種類・大きさ・頭数などのルールが記載されています。

- 敷金に関する取り決め:敷金の上乗せ額(例:敷金1ヶ月分を追加で預託する)、および「償却」の有無が記載されています。償却される場合、その金額と条件(退去時に償却、など)を確認します。

- 禁止事項:具体的な禁止行為が列挙されています。

- 例:「ベランダやバルコニーでのブラッシング、シャンプー、排泄の禁止」

- 例:「共用部分(廊下、エレベーター等)では必ず抱きかかえるか、ケージに入れること」

- 例:「繁殖行為の禁止」

- 原状回復の範囲:ペットが付けた傷や汚れ、臭いについては、経年劣化や通常損耗とは見なされず、借主(飼い主)の全額負担で修繕する旨が明記されていることがほとんどです。どこまでが飼い主の負担になるのか、その範囲を正確に把握しておく必要があります。

- 違反時の措置:ルールに違反した場合のペナルティが定められています。「即時契約解除」や「違約金(家賃の1~2ヶ月分など)の支払い」といった厳しい内容が含まれていることもあります。

これらの特約は、大家さんや他の入居者を守ると同時に、ルールを守ってくれる誠実な飼い主を守るためのものでもあります。内容に納得した上で契約に進むことが、安心して暮らすための大前提です。

③ 共用部分の利用ルール

専有部分(自分の部屋)だけでなく、アパートやマンションの共用部分(エントランス、廊下、階段、エレベーター、駐車場、ゴミ置き場など)でのペットの扱い方についても、事前にルールを確認しておく必要があります。

共用部分は、ペットを飼っていない住民や動物が苦手な住民も利用するスペースです。ここでトラブルを起こすと、マンション全体の雰囲気が悪くなり、住みづらくなってしまいます。

【確認すべき共用部分のルール例】

- 移動方法:共用部分をペットが自力で歩くことを禁止し、「必ず抱きかかえる」「リードを短く持つ」「ケージやキャリーバッグに入れる」といったルールが定められていることが多いです。

- エレベーターの利用:他の住民と一緒になるのを避ける、ペット連れであることを知らせるボタンがある場合はそれを使用する、などのルールがないか確認します。

- 専用設備の利用規則:ドッグランや足洗い場が設置されている場合、利用できる時間帯、利用後の清掃義務など、細かな利用規則が定められていることがあります。

- 排泄の処理:万が一、共用部分で粗相をしてしまった場合の処理方法(清掃・消毒の義務など)。

これらのルールは、契約書に明記されている場合もあれば、マンション内の掲示板や、入居時に渡される「管理規約」に記載されている場合もあります。どこに記載されているのか、不動産会社に確認しておきましょう。

④ ペットのための設備

「ペット可」という看板を掲げていても、ペットのための特別な設備が何もない物件は少なくありません。一方で、ペット共生型住宅のように、様々な配慮がなされた物件もあります。内見時や契約前に、ペットとの暮らしを快適にする設備がどの程度整っているかを確認しておきましょう。

【あると嬉しいペット向け設備リスト】

- 足洗い場:散歩から帰った際に、玄関を入る前に足を洗えるスペース。

- ドッグラン:敷地内で犬を自由に運動させられるスペース。

- リードフック:玄関ドアの横など、一時的にリードを掛けておけるフック。

- 滑りにくい床材:ペットの足腰への負担を軽減します。

- 防音性の高い壁や窓:鳴き声による近隣トラブルのリスクを低減します。

- ペットドア:室内を自由に移動できます。

- コンセントの高所設置:感電事故を防ぎます。

これらの設備がなくても、自分で対策することは可能です(例:滑り止めマットを敷く、防音カーテンを設置する)。しかし、設備が充実しているほど、飼い主の負担は減り、ペットはより快適に過ごせます。 自分がどこまでの設備を求めるのか、家賃とのバランスを考えて判断することが大切です。

⑤ 退去時の原状回復の範囲と費用

契約前の最後の砦とも言えるのが、退去時の「原状回復」に関する確認です。これは、ペット可物件で最もトラブルになりやすいポイントであり、金銭的な負担にも直結します。

「原状回復」とは、「借りた部屋を元の状態に戻して返す」という意味ですが、普通に生活していて生じる経年劣化や通常損耗(例:日光による壁紙の色褪せ、家具の設置による床のへこみ)は、大家さんの負担で修繕するのが原則です。これは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも示されています。

しかし、ペットによる汚損・破損は、この「通常損耗」には含まれません。 ほぼ全てが、借主(飼い主)の故意・過失によるものと見なされ、その修繕費用は全額、飼い主の負担となります。

【飼い主負担となる可能性が高い項目】

- 犬や猫の爪による、床・壁・柱・ドアの傷

- トイレの失敗やマーキングによる、床材や壁紙のシミ・臭い

- ペットの体臭や排泄臭の除去(専門業者による消臭・消毒費用)

- 網戸の破れ

契約前に、「どこからどこまでが自分の負担になるのか」を特約事項で確認し、認識を大家さん側とすり合わせておくことが極めて重要です。例えば、「壁紙の傷は、傷のある一面全体の張り替え費用を負担する」のか、「傷のある部分だけの補修で良いのか」など、具体的な修復範囲を確認しておくと、退去時のトラブルを減らすことができます。敷金で足りない場合は追加で請求されることも念頭に置き、日頃からしつけや清掃を徹底することが、結果的に自分の資産を守ることに繋がります。

参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

ペット可賃貸の費用について

ペット可物件は、一般的な物件に比べて初期費用も退去費用も高くなる傾向にあります。事前に費用の内訳と相場を把握し、しっかりと資金計画を立てておくことが、安心して新生活をスタートさせるための鍵となります。

初期費用の内訳と相場

賃貸物件を契約する際には、家賃の数ヶ月分に相当する「初期費用」が必要になります。ペット可物件の場合、これに特有の上乗せ費用が加わるため、余裕を持った準備が不可欠です。

まずは、一般的な賃貸契約における初期費用の内訳を見てみましょう。

| 費用項目 | 内容 | 相場(家賃8万円の場合) |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃滞納や原状回復費用のための預け金。 | 家賃1~2ヶ月分(8~16万円) |

| 礼金 | 大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。 | 家賃0~2ヶ月分(0~16万円) |

| 仲介手数料 | 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。 | 家賃0.5~1ヶ月分 + 消費税(4.4~8.8万円) |

| 前家賃 | 入居する月の家賃。月の途中で入居する場合は日割り計算。 | 家賃1ヶ月分(8万円) |

| 日割り家賃 | 月の途中から入居する場合の、その月の日割り分の家賃。 | 日数による |

| 火災保険料 | 火事や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 1.5~2万円(2年契約) |

| 鍵交換費用 | 防犯のために前の入居者から鍵を交換するための費用。 | 1.5~2.5万円 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合や、必須の場合に利用する保証会社への費用。 | 初回:家賃の50~100% または 1~3万円 |

これらを合計すると、一般的な物件でも家賃の4~6ヶ月分が初期費用の目安となります。家賃8万円なら、32万円~48万円程度が必要です。

そして、ペット可物件の場合、これに加えて以下の費用が上乗せされることが一般的です。

- 敷金の追加:家賃1ヶ月分の上乗せが最も多いケースです。

- 礼金の追加:物件によっては、ペットを飼うことへの承諾料として礼金が1ヶ月分上乗せされることもあります。

これを踏まえて、家賃8万円の物件で、一般的な物件とペット可物件の初期費用をシミュレーションしてみましょう。

【初期費用シミュレーション(家賃8万円)】

| 費用項目 | 一般的な物件(敷1・礼1) | ペット可物件(敷金+1) | ペット可物件(敷金+1, 礼金+1) |

|---|---|---|---|

| 敷金 | 80,000円 | 160,000円 (2ヶ月分) | 160,000円 (2ヶ月分) |

| 礼金 | 80,000円 | 80,000円 | 160,000円 (2ヶ月分) |

| 仲介手数料 | 88,000円 (1ヶ月+税) | 88,000円 (1ヶ月+税) | 88,000円 (1ヶ月+税) |

| 前家賃 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |

| 火災保険料 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |

| 鍵交換費用 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |

| 保証会社利用料 | 40,000円 (50%) | 40,000円 (50%) | 40,000円 (50%) |

| 合計 | 408,000円 | 488,000円 | 568,000円 |

このように、ペット可というだけで初期費用が8万円~16万円以上も高くなる可能性があります。これはあくまで一例であり、物件によってはさらに高額になることもあります。物件探しの際には、月々の家賃だけでなく、初期費用が総額でいくらになるのかを必ず確認し、資金を準備しておくことが重要です。

退去費用(原状回復)の目安

入居時だけでなく、退去時にもまとまった費用がかかる可能性があるのがペット可物件です。前述の通り、ペットによる傷や汚れは飼い主の負担で原状回復する必要があり、その費用は敷金から差し引かれます。敷金で賄いきれない場合は、追加で請求されることになります。

退去費用を少しでも抑えるためには、日頃からの対策が欠かせませんが、万が一修繕が必要になった場合に、どのくらいの費用がかかるのか目安を知っておくことも大切です。

【原状回復費用の項目と費用の目安】

- 壁紙(クロス)の張り替え

- ペットによる傷や汚れ、臭いがついた場合、その一面全体を張り替えるのが一般的です。

- 費用目安:1㎡あたり800円~1,500円。一般的な6畳間の壁一面(約10㎡)で8,000円~15,000円程度かかります。腰壁の高さまでなど、部分的に張り替えるケースもあります。

- フローリングの補修・張り替え

- 爪による深い傷や、おしっこによるシミ・腐食は高額になりがちです。

- 費用目安:部分的な補修で1箇所1万円~3万円。シミや傷が広範囲にわたる場合は、フローリング材の張り替えとなり、6畳あたり8万円~15万円以上かかることもあります。

- 柱や建具の補修

- 柱やドア、ドア枠での爪とぎはよくあるトラブルです。

- 費用目安:部分的な補修で1箇所1.5万円~5万円。交換が必要になるとさらに高額になります。

- ハウスクリーニング・消臭費用

- ペットの臭いが残っている場合、専門業者による徹底的なクリーニングや消臭・消毒作業が必要になります。これは特約で義務付けられていることが多いです。

- 費用目安:2万円~10万円以上。臭いの度合いや部屋の広さによって大きく変動します。

これらの費用はあくまで目安であり、物件の仕様や業者によって異なります。しかし、複数の修繕が重なれば、退去費用が20万円、30万円を超えることも決して珍しくない、ということを肝に銘じておく必要があります。

退去費用を抑えるための対策

- 入居時の写真撮影:入居前からあった傷や汚れを証明するために必須です。

- 日頃のしつけと清掃:トイレのしつけを徹底し、こまめに掃除して臭いを防ぎます。

- 傷・汚れ防止対策:爪とぎポールを設置する、フローリングにマットやカーペットを敷く、壁に保護シートを貼るなど、物理的にガードします。

- 定期的な換気:臭いがこもらないように、天気の良い日は窓を開けて空気を入れ替えましょう。

愛情を持ってペットと暮らすことと、賃貸物件のルールを守って責任を果たすことは両輪です。費用面でのリスクを正しく理解し、備えることが、真の愛情表現とも言えるでしょう。

ペット不可物件での飼育交渉は可能?

希望のエリアや条件で探しても、どうしてもペット可物件が見つからない。そんな時、「ペット不可の物件だけど、交渉すれば飼わせてもらえるのでは?」という考えが頭をよぎるかもしれません。結論から言うと、その望みが叶う可能性はゼロではありませんが、非常に困難であるというのが現実です。

交渉は難しいのが現実

大家さんが物件を「ペット不可」としているのには、明確な理由があります。それは、これまで述べてきたように「建物の資産価値を守りたい」「他の入居者とのトラブルを避けたい」という、経営上の極めて正当な理由です。

一度でも「特例」を認めてしまうと、他の入居者から「なぜあの部屋だけ良いのか」という不満が出て、公平性が保てなくなります。また、もし許可した入居者がトラブルを起こした場合、その責任は許可した大家さんにも及んできます。こうしたリスクを考えると、ほとんどの大家さんは交渉に応じないのが実情です。

特に、分譲マンションの一室を賃貸に出している「分譲賃貸」の場合は、交渉の余地はほぼないと考えてよいでしょう。分譲マンションでは、建物全体の「管理規約」でペット飼育の可否が厳格に定められています。規約で「ペット不可」とされている場合、一人の部屋のオーナー(大家さん)の判断でルールを曲げることは絶対にできません。

また、不動産会社の担当者に相談しても、良い顔をされないことが多いです。彼らにとっても、大家さんとの信頼関係はビジネスの生命線です。無理な交渉を持ちかけて大家さんの機嫌を損ねることは避けたいと考えるのが自然です。

したがって、ペット不可物件への交渉は、「基本的には無理」という前提で臨む必要があります。過度な期待はせず、ダメで元々、というくらいの気持ちでいることが大切です。

交渉を試みる際のポイント

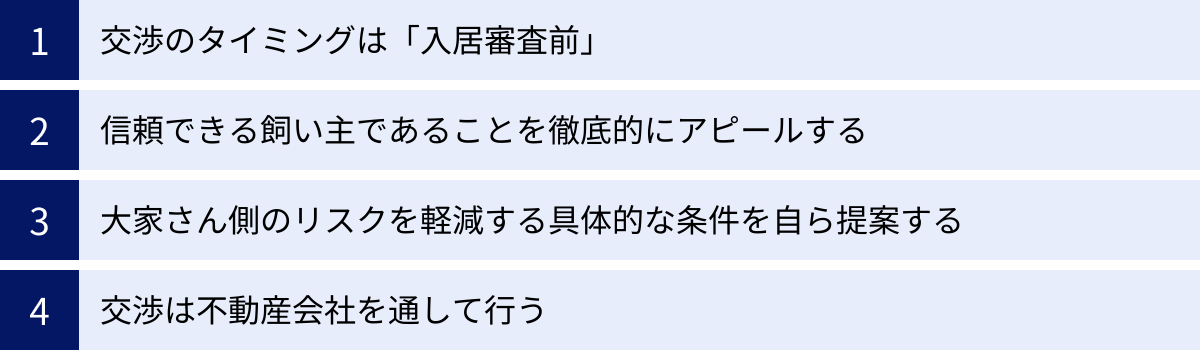

それでも、どうしても交渉を試みたいという場合、成功の確率を少しでも上げるためには、周到な準備と、相手の不安を解消するための具体的な提案が不可欠です。感情的に「お願いします!」と訴えるだけでは、まず成功しません。

【交渉を試みる際の戦略的ポイント】

- 交渉のタイミングは「入居審査前」

- 交渉するなら、入居申し込みをする前か、同時に行うのが鉄則です。入居してから「実は…」と切り出すのは、信頼関係を著しく損なう行為であり、最悪の場合、契約解除に繋がります。

- 信頼できる飼い主であることを徹底的にアピールする

- 相手の最大の懸念は「この人に任せて大丈夫か?」という点です。その不安を払拭するための客観的な材料を提示しましょう。

- ペットのプロフィールシートの作成:写真、種類、年齢、体重、性格、避妊・去勢手術の有無、しつけの状況(無駄吠えしない、トイレは完璧など)をまとめた書類を準備します。

- 証明書類の提示:ワクチン接種証明書、狂犬病予防接種済票、しつけ教室やトレーニングの修了証などがあれば、大きなアピール材料になります。

- 大家さん側のリスクを軽減する具体的な条件を自ら提案する

- ただお願いするだけでなく、相手のメリットになるような条件をこちらから提示することで、交渉のテーブルについてもらえる可能性が上がります。

- 敷金の増額提案:「通常より敷金を1~2ヶ月分多く預託します」と提案します。これにより、万が一の際の原状回復費用への懸念を和らげます。

- 原状回復に関する誓約書の提出:「ペットが付けた傷や汚れは、故意・過失の如何を問わず、当方の全額負担で責任を持って原状回復することをお約束します」という内容の誓約書を自ら作成し、提示します。

- 近隣への配慮を約束:鳴き声や臭いで迷惑をかけないよう最大限努力すること、万が一クレームがあった場合は誠実に対応することを約束します。

- 交渉は不動産会社を通して行う

- 大家さんに直接交渉するのではなく、必ず仲介の不動産会社を通して行います。まずは不動産会社の担当者を味方につけ、「この人なら信頼できるから、一度大家さんに話してみましょう」と思ってもらうことが第一関門です。

これらの準備を尽くしたとしても、交渉が成功する保証はどこにもありません。むしろ、断られることの方が多いでしょう。ペット不可物件への交渉は最終手段と考え、基本的には「ペット可」または「ペット相談可」の物件の中から、粘り強く探し続けることが、最も確実で健全な道筋であると言えます。

ペット可賃貸のよくある質問

ペット可賃貸物件探しや、入居後の生活においては、様々な疑問や不安がつきものです。ここでは、特に多くの方が抱く質問に対して、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

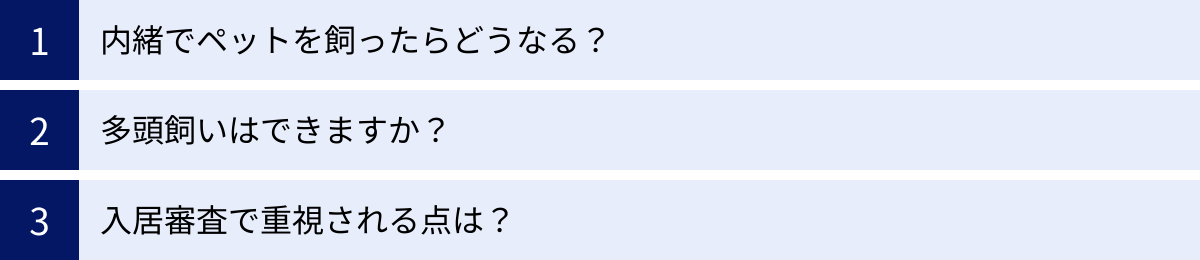

内緒でペットを飼ったらどうなる?

「ペット不可物件だけど、バレなければ大丈夫だろう」「小さい動物だから気づかれないはず」といった安易な考えで、大家さんに内緒でペットを飼育することは、絶対にやってはいけない行為です。これは単なるルール違反ではなく、明確な「契約違反」にあたります。

もし隠れて飼育していることが発覚した場合、飼い主は極めて深刻な事態に直面することになります。

【無断飼育が発覚した場合のリスク】

- ペットの即時飼育中止・退去勧告

- まず求められるのは、ペットの飼育を直ちに中止することです。実家や友人に預けるなどの対応が必要になります。これができない場合、または大家さんとの信頼関係が完全に崩壊したと判断された場合は、賃貸借契約を解除され、即時退去を求められる可能性があります。

- 違約金の請求

- 賃貸借契約書に、契約違反時の罰則として「違約金」の条項が定められている場合、その支払いを請求されます。相場は家賃の1~3ヶ月分と高額になることが多く、大きな金銭的負担となります。

- 高額な原状回復費用の請求

- 退去時には、ペットが付けた全ての傷、汚れ、そして染み付いた臭いに対する原状回復費用を請求されます。本来なら交渉の余地があるような内容でも、契約違反という負い目があるため、大家さん側の提示する金額をほぼ受け入れざるを得ない状況に追い込まれます。敷金はまず返還されず、数十万円単位の追加請求が発生することも珍しくありません。

では、なぜバレるのでしょうか?

「鳴き声がしないおとなしい子だから」と思っていても、意外なところから発覚します。

- 鳴き声や足音による、隣人からの通報

- 部屋から漏れるペットの臭い

- ゴミに混じったペットシーツや猫砂

- 動物病院の診察券などを落とす

- 消防点検や排水管清掃など、業者が室内に入る際に見つかる

- 窓の外を眺めるペットの姿を、外から見られる

隠れて飼うことは、常に「いつバレるか」という不安と隣り合わせの生活を送ることであり、精神衛生上も良くありません。何より、そのような不安定な環境はペットにとっても大きなストレスとなります。ペットを本当に愛しているのであれば、ルールを守り、堂々と一緒に暮らせる環境を探すことが飼い主の最低限の責任です。

多頭飼いはできますか?

「犬と猫を両方飼いたい」「保護猫をもう1匹迎えたい」など、多頭飼いを希望する方は少なくありません。しかし、賃貸物件での多頭飼いは、単身飼育よりもさらにハードルが高くなります。

結論から言うと、「物件による」というのが答えです。

- 「多頭飼い可」と明記された物件を探すのが基本

- 数は非常に少ないですが、「多頭飼い相談可」や「2匹まで可」といった条件で募集されている物件も存在します。物件検索サイトでフリーワード検索を試したり、不動産会社に多頭飼い希望であることを明確に伝えて探してもらうのが最も確実な方法です。

- 「ペット可」物件の多くは「1匹まで」が原則

- 単に「ペット可」と書かれている場合、それは暗黙の了解で「小型のペット1匹まで」を指しているケースがほとんどです。大家さん側も、頭数が増えれば騒音や臭い、汚損のリスクが倍増すると考えるのが自然だからです。

- 交渉の余地はあるが、ハードルは高い

- どうしても気に入った「ペット可(1匹限定)」の物件で多頭飼いをしたい場合、交渉してみる価値はあります。その際は、ペット不可物件での交渉と同様に、飼育するペットたちの情報(種類、大きさ、性格、しつけ状況など)を詳細に伝え、敷金の上乗せなどを自ら提案する姿勢が重要です。特に、「おとなしい小型犬2匹」と「活発な中型犬1匹」では、前者の方が許可されやすいなど、ペットの種類や組み合わせによっても大家さんの心証は変わります。

いずれにせよ、多頭飼いをする場合は、必ず契約前に大家さんや管理会社の許可を得る必要があります。許可を得る際には、どの種類のペットを何匹まで飼って良いのかを書面に残してもらうことが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。無断で頭数を増やす行為は、内緒で飼うのと同様の重大な契約違反となります。

入居審査で重視される点は?

ペット可物件の入居審査は、一般的な物件よりも慎重に行われる傾向があります。大家さんは「家賃を払ってくれるか」という点に加えて、「ペットをきちんと管理し、トラブルを起こさないか」という点を厳しくチェックします。

審査で重視されるポイントは、大きく分けて「飼い主」と「ペット」の二つの側面があります。

【飼い主に関する審査ポイント】

- 安定した支払い能力

- これは全ての賃貸審査の基本です。年収、勤務先、勤続年数などから、毎月の家賃を遅延なく支払えるかどうかが判断されます。一般的に、家賃が年収の36分の1(月収の3分の1)以内であることが一つの目安とされています。

- 人柄・信頼性

- 不動産会社の担当者への対応や、申込書の記入内容などから、「ルールを守ってくれる誠実な人物か」「責任感があるか」といった人柄が見られています。高圧的な態度や、曖昧な受け答えはマイナス評価に繋がります。丁寧で誠実なコミュニケーションを心がけましょう。

- 連帯保証人の有無

- 近年は保証会社への加入が必須の物件が多いですが、それでもなお、親族などの安定した収入のある連帯保証人を立てられると、審査上の信用度は高まります。

【ペットに関する審査ポイント】

- 物件の飼育ルールに適合しているか

- 大前提として、飼育したいペットが、その物件で定められた種類・大きさ・頭数のルールに合っているかが確認されます。ルールから外れている場合は、原則として審査に通りません。

- しつけの状況

- 「無駄吠えをしない」「トイレのしつけができている」「人や他の動物に攻撃的でない」といった、しつけの度合いは非常に重要視されます。 申し込みの際に、ペットの性格やしつけ状況を具体的にアピールすることが大切です。

- 衛生管理への配慮

- 避妊・去勢手術の有無や、各種ワクチンの接種状況もチェックされます。これらは、無計画な繁殖を防ぎ、感染症を予防するという、飼い主の衛生管理意識の高さを示す指標となるためです。証明書を提出することで、審査員に安心感を与えることができます。

これらのポイントを踏まえ、「私は安定した収入があり、ルールを遵守する責任感の強い飼い主です。そして、私のペットはきちんとしつけられており、他人に迷惑をかけることはありません」ということを、書類と態度で示すことが、厳しいペット可物件の審査を通過するための鍵となります。