夏の猛暑や冬の厳しい寒さを乗り切るために、今やエアコンは生活に欠かせない必需品です。しかし、そんな大切なエアコンがある日突然、賃貸物件で故障してしまったらどうしますか?「冷房が効かない…」「変な音がする…」といったトラブルに見舞われた時、多くの人が真っ先に不安に思うのが「修理費用は誰が負担するのか?」という問題でしょう。

自分で業者を呼んでいいのか、費用は大家さん持ちなのか、それとも自己負担なのか。判断を誤ると、本来払う必要のない高額な修理費用を請求されたり、大家さんとの間で思わぬトラブルに発展したりする可能性もあります。

この記事では、賃貸物件のエアコンが故障した際の費用負担の原則から、入居者が負担すべきケース、故障時にまず試すべきセルフチェック、正しい対処法のステップ、さらにはトラブルを未然に防ぐための入居前のチェックポイントまで、あらゆる疑問を網羅的に解説します。

この記事を読めば、いざという時に慌てず、冷静かつ適切に行動できるようになります。エアコンの故障で困っている方、これから賃貸物件を探す方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

賃貸エアコンの修理費用は誰が負担する?

賃貸物件でエアコンが故障した際、その修理費用を誰が負担するのかは、故障の原因によって明確に分かれます。法律上のルールや契約上の義務を正しく理解しておくことが、不要なトラブルを避けるための第一歩です。ここでは、費用負担の原則と例外について、具体的なケースを交えながら詳しく解説します。

原則は大家さん(貸主)の負担

賃貸物件のエアコンが故障した場合、その修理・交換費用は原則として大家さん(貸主)が負担します。 なぜなら、エアコンは入居者が快適に生活するために提供される「設備」の一部であり、その設備を正常に使える状態で維持・管理する責任は、物件の所有者である大家さんにあるからです。

この責任は、民法第606条第1項で「賃貸人の修繕義務」として定められています。

(賃貸人の修繕義務)

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

つまり、大家さんは、入居者がその部屋を問題なく使用できるように、必要な修繕を行う義務があるのです。エアコンが「設備」として契約に含まれている以上、その自然な故障に対する修繕義務も大家さんが負うことになります。

具体的にどのようなケースが大家さん負担となるのか、見ていきましょう。

経年劣化による故障

エアコンも機械である以上、長年使用していれば部品が摩耗したり、寿命を迎えたりします。これを「経年劣化」と呼びます。例えば、以下のようなケースは経年劣化による故障の典型例です。

- 10年以上使用しているエアコンの冷暖房能力が著しく低下した

- 内部のコンプレッサー(圧縮機)やファンモーターが寿命で動かなくなった

- 経年により冷媒ガスが自然に抜けてしまい、冷却効果がなくなった

- 本体の電子基板が寿命を迎え、電源が入らなくなった

これらのように、普通に使っていたにもかかわらず、時間の経過とともに性能が落ちたり、部品が寿命を迎えたりして発生した故障は、すべて経年劣化に該当します。入居者の使い方に問題があったわけではないため、修理や交換にかかる費用は、修繕義務を負う大家さんが負担するのが大原則です。

特に設置から10年以上が経過したエアコンは、メーカーの部品保有期間(通常は製造終了から約10年)が過ぎていることも多く、修理自体が不可能な場合があります。その場合、エアコン本体の交換が必要になりますが、この交換費用も大家さんの負担となります。

通常の使用による故障

「通常の使用」とは、入居者がエアコンの取扱説明書に記載されているような、ごく一般的な使い方をしている状況を指します。例えば、リモコンで電源のオンオフを行ったり、温度や風量の設定を変更したりといった日常的な操作のことです。

このような通常の使用の範囲内で発生した、予期せぬ内部的な故障も、大家さんの負担で修理されるべきものです。

- 突然、室内機から水漏れが始まった(※ドレンホースの詰まりが原因でない場合)

- 運転中に急に大きな異音が発生するようになった

- リモコンの信号は受信しているのに、本体が全く動作しない

これらの故障は、入居者に何らかの落ち度があったわけではなく、製品自体の偶発的な不具合や、目に見えない部分の劣化が原因である可能性が高いです。したがって、民法で定められた大家さんの「修繕義務」の範囲内となり、修理費用は大家さんが負担します。

重要なのは、入居者は「家賃」を支払う対価として、備え付けの設備を正常に利用する権利があるという点です。エアコンが使えない状態は、その権利が満たされていない状態と言えます。そのため、経年劣化や通常使用による故障については、大家さんが責任を持って対応する必要があるのです。

入居者(借主)の負担になるケース

一方で、すべての故障が大家さん負担となるわけではありません。入居者の使い方や管理の仕方が原因でエアコンが故障した場合は、入居者自身が修理費用を負担しなければならないことがあります。これは、入居者に課せられている「善管注意義務」や「原状回復義務」に基づきます。

善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、「社会通念上、客観的に要求される程度の注意を払って部屋や設備を管理する義務」のことです。これを怠った結果として故障を招いた場合は、入居者の責任が問われます。

具体的に、どのようなケースが入居者負担となるのかを見ていきましょう。

| 故障の原因 | 費用負担者 | 根拠となる考え方 |

|---|---|---|

| 経年劣化(部品の寿命など) | 大家さん(貸主) | 賃貸人の修繕義務(民法第606条) |

| 通常の使用による内部故障 | 大家さん(貸主) | 賃貸人の修繕義務(民法第606条) |

| 掃除不足など管理上の問題 | 入居者(借主) | 善管注意義務違反 |

| 故意・過失による破損 | 入居者(借主) | 原状回復義務 |

| 大家さんへの無断修理・交換 | 入居者(借主) | 契約違反・事後承諾が得られないリスク |

掃除を怠ったなど管理上の問題による故障

エアコンのフィルター掃除は、入居者が行うべき基本的なメンテナンスです。これを長期間怠ると、様々な不具合を引き起こす原因となります。

- フィルターのホコリ詰まりによる冷暖房効率の低下: フィルターが目詰まりすると、空気の吸い込みが悪くなり、いくら設定温度を下げても部屋が冷えにくくなります。これは故障というより性能低下ですが、放置すると他の部品に負荷がかかり、本格的な故障につながる可能性があります。

- フィルターのホコリ詰まりが原因の水漏れ: フィルターのホコリが結露水とともに流れ、ドレンパン(結露水の受け皿)やドレンホースを詰まらせることがあります。これにより、行き場を失った水が室内機から溢れ出し、水漏れが発生します。

- 室外機周辺の管理不行き届き: 室外機の吹き出し口や吸い込み口の周りに物を置いたり、植木鉢を置いたりして空気の流れを妨げると、排熱がうまくいかずにエアコンに過剰な負荷がかかり、故障の原因となります。

このような、入居者が当然行うべき管理(善管注意義務)を怠ったことが直接的な原因で発生した故障については、その修理費用は入居者負担となる可能性が非常に高くなります。

わざとまたは不注意で壊してしまった場合

入居者の「故意」(わざと)または「過失」(うっかり、不注意)によってエアコンを破損させた場合も、当然ながら修理費用は入居者の負担となります。これは、入居者が退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」にも関連します。

- 掃除中に誤ってエアコンの部品を割ってしまった。

- 子どもがリモコンを投げて壊してしまった。

- ペットが電源コードやドレンホースを噛んで損傷させた。

- 喧嘩して物を投げつけ、エアコン本体を破損させた。(故意)

これらのケースは、経年劣化や通常使用の範囲を明らかに超えています。修理費用は全額自己負担となり、場合によっては加入している火災保険の「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」が適用できることもありますが、保険が使えない場合は実費での支払いが必要です。

大家さんに無断で修理・交換した場合

これが最も注意すべき、そしてトラブルになりやすいケースです。エアコンが故障した際、大家さんや管理会社に一切連絡せず、勝手に自分で業者を探して修理や交換を行ってしまうと、たとえその故障原因が経年劣化であったとしても、費用を入居者が負担しなければならなくなる可能性があります。

なぜなら、

- 費用負担の合意がない: 大家さん側からすれば、「報告があれば、もっと安く修理できる懇意の業者がいた」「その修理内容は本当に必要だったのか」といった疑問が生じ、支払いを拒否される原因になります。

- 賃貸借契約違反の可能性: 多くの賃貸借契約書には、「設備の修繕は貸主の承諾を得て行う」といった趣旨の条項が含まれています。無断での修理は、この契約に違反する行為とみなされる可能性があります。

- 所有権の問題: 設備の所有者は大家さんです。所有者の許可なく、他人がその所有物を勝手に修理・改造することは原則として認められません。

たとえ真夏の暑い盛りで一刻も早く直したいという気持ちは分かりますが、まずは「大家さん・管理会社に報告・相談する」という手順を絶対に守る必要があります。これを怠ると、本来は大家さんが負担すべきだった費用まで自己負担する羽目になりかねません。

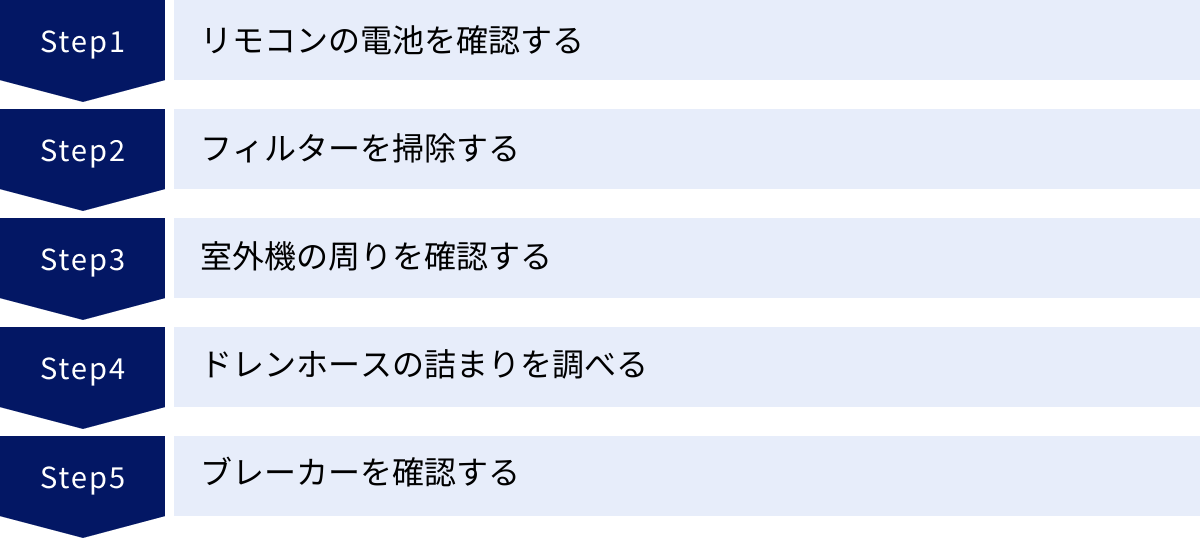

エアコン故障?まず試したい5つのセルフチェック

「エアコンが動かない!」「冷えない!」と慌てて大家さんに連絡する前に、一度立ち止まってご自身で確認できることがいくつかあります。実は、本格的な故障ではなく、簡単な対処で復旧するケースも少なくありません。業者を呼ぶまでもないトラブルで時間や手間を浪費しないためにも、まずは以下の5つのポイントをセルフチェックしてみましょう。

① リモコンの電池を確認する

意外と見落としがちですが、最もよくある原因の一つがリモコンの電池切れです。エアコン本体ではなく、リモコン側に問題があるケースです。

- チェックポイント

- リモコンの液晶画面の表示が薄くなっていたり、表示が消えかかっていたりしないか。

- ボタンを押しても、エアコン本体から「ピッ」という受信音がしないか。

- 確認方法

- 手軽な確認方法として、スマートフォンのカメラ機能を使うやり方があります。スマホのカメラを起動し、リモコンの送信部(先端の黒い部分)をカメラに向けながら何かしらのボタンを押してみてください。正常であれば、画面越しに赤外線が白やピンク色に点滅して光るのが見えます。もし光らなければ、電池切れかリモコン自体の故障が考えられます。

- 対処法

- まずは、新しい電池に交換してみましょう。このとき、古い電池と新しい電池を混ぜて使ったり、種類やメーカーの違う電池を混ぜたりするのは避けてください。2本とも同じ種類の新しい電池に交換するのが基本です。電池交換で正常に作動すれば、問題解決です。

② フィルターを掃除する

エアコンの効きが悪い、嫌な臭いがするといった症状の多くは、フィルターのホコリ詰まりが原因です。フィルターは室内の空気を取り込む最初の関門であり、ここが汚れていると空気の循環が著しく悪化し、性能低下を招きます。

- チェックポイント

- エアコンのフロントパネルを開けて、フィルターがホコリでびっしりと覆われていないか確認します。

- 掃除の手順

- 安全のため、必ずエアコンの電源プラグをコンセントから抜きます。

- エアコン本体のフロントパネル(前面のカバー)を開けます。通常は両サイドに手をかけるくぼみがあります。

- フィルターをゆっくりと取り外します。

- フィルターの表面についたホコリを、掃除機で優しく吸い取ります。ホコリがひどい場合は、裏側からシャワーなどで水洗いし、古い歯ブラシなどで軽くこすります。

- 洗浄後は、直射日光を避けて風通しの良い日陰で完全に乾かします。 生乾きのまま戻すと、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になるため注意が必要です。

- フィルターが完全に乾いたら、元の位置にしっかりと取り付け、フロントパネルを閉めます。

フィルターの掃除は、2週間に1回程度行うのが理想とされています。定期的な掃除は、エアコンの性能を維持し、電気代の節約にもつながる重要なメンテナンスです。

③ 室外機の周りを確認する

エアコンは室内機と室外機がセットで機能しています。冷房時は室内の熱を室外機から放出し、暖房時は外の熱を室外機で取り込んで室内に送ります。そのため、室外機の働きが阻害されると、エアコンは正常に性能を発揮できません。

- チェックポイント

- 室外機の周りに障害物がないか: 室外機の吸込口や吹出口の前に、植木鉢、自転車、ゴミ箱、段ボールなどが置かれていないか確認します。空気の通り道を塞いでしまうと、熱交換の効率が大幅に低下し、効きが悪くなったり、故障の原因になったりします。最低でも、周囲に10cm~20cm程度のスペースを確保しましょう。

- ゴミや落ち葉が詰まっていないか: 室外機の裏側や側面にあるフィン(金属の薄い板が並んだ部分)や、ファンに落ち葉やゴミが絡まっていないか確認します。

- 直射日光: 夏場、室外機に直射日光が当たり続けていると、本体が高温になりすぎて保護装置が働き、運転が停止することがあります。

- 対処法

- 室外機の周りにある物を片付けて、風通しを良くします。

- 絡まったゴミや落ち葉は、手やほうきで優しく取り除きます。フィンは非常に曲がりやすいので、強い力で掃除するのは避けてください。

- 夏場の直射日光対策として、室外機から少し離れた場所に「すだれ」や「よしず」を立てかけて日陰を作るのも効果的です。ただし、吹出口を塞がないように注意が必要です。

④ ドレンホースの詰まりを調べる

室内機からの水漏れの最も一般的な原因が、ドレンホースの詰まりです。ドレンホースは、冷房運転時に発生する結露水を屋外に排出するための重要な部品です。

- チェックポイント

- 屋外にあるドレンホースの先端(排出口)を確認します。

- ホースの先端が地面についていたり、水たまりに浸かっていたりしないか。

- ホースが途中で折れ曲がったり、何かに潰されたりしていないか。

- ホースの排出口に、泥、ゴミ、虫、苔などが詰まっていないか。

- 対処法

- ホースの先端が下を向くように位置を調整します。

- 排出口の詰まりは、割り箸や古い歯ブラシなどを使って、優しくかき出します。

- 市販の「ドレンホースクリーナー(サクションポンプ)」を使って、詰まりを吸い出す方法も有効です。

- 注意点

- 詰まりを解消しようとして、ホースの排出口から口で吸い出すのは絶対にやめましょう。 虫や汚水が口に入る可能性があり、衛生的ではありません。また、掃除機で強く吸い込むと、エアコン内部の部品を破損させる恐れがあるため推奨されません。

⑤ ブレーカーを確認する

エアコンは消費電力が大きいため、他の家電とは別に専用の回路とブレーカーが設けられていることがほとんどです。何らかの理由でエアコン専用のブレーカーが落ちている(切れている)と、当然ながら電源は入りません。

- チェックポイント

- ご家庭の分電盤(ブレーカーボックス)を開けます。

- たくさんのスイッチ(安全ブレーカー)が並んでいる中で、「エアコン」「クーラー」などと書かれたスイッチがないか確認します。

- そのスイッチが他のスイッチと違い、下に「切(OFF)」の位置に下がっていないか確認します。

- 対処法

- ブレーカーが落ちていた場合は、一度スイッチを完全に下に下げてから、再度上に「入(ON)」の位置に上げます。これで復旧することがあります。

- 注意点

- ブレーカーを「入」にしてもすぐにまた落ちてしまう場合や、頻繁に落ちる場合は、漏電やエアコン本体の重篤な故障が疑われます。 このような状態は火災につながる危険性もあるため、自分で何度も操作せず、直ちに大家さんや管理会社に連絡してください。

これらのセルフチェックを行っても症状が改善しない場合は、いよいよ本格的な故障の可能性が高まります。その際は、次のステップである「正しい対処法」に進みましょう。

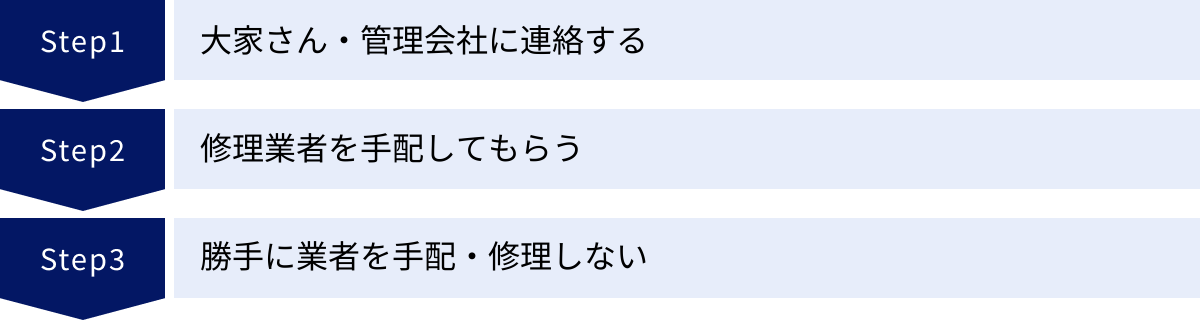

賃貸エアコンが故障した時の正しい対処法3ステップ

セルフチェックを試してもエアコンの不調が改善しない場合、それは内部の部品の故障など、専門家でなければ対処できない問題である可能性が高いです。ここからは、実際に故障が疑われる際に取るべき正しい行動を、3つのステップに分けて解説します。最も重要な原則は「自己判断で行動せず、まず大家さん・管理会社に連絡する」ことです。この手順を守ることが、スムーズな解決とトラブル回避の鍵となります。

① 大家さん・管理会社に連絡する

エアコンの故障に気づいたら、最初に行うべきことは、物件の大家さんまたは管理会社への連絡です。前述の通り、無断で修理業者を手配してしまうと、費用負担のトラブルに発展するリスクがあります。設備の所有者である大家さんに状況を報告し、指示を仰ぐのが賃貸における鉄則です。

連絡する際は、ただ「エアコンが壊れました」と伝えるだけでなく、状況を正確かつ具体的に説明することで、その後の対応が格段にスムーズになります。

連絡前に準備しておくこと

大家さんや管理会社に電話やメールをする前に、以下の情報を手元にまとめておくと、話がスムーズに進み、迅速な対応につながります。

- エアコンの基本情報(メーカー名・型番・製造年)

- これらの情報は、エアコン本体の下部や側面、あるいはフロントパネルを開けた内側に貼られているシールに記載されています。

- (例:「DAIKIN」「F22XTES-W」「2020年製」)

- 事前にスマートフォンのカメラで撮影しておくと、伝える際に便利です。この情報は、修理業者が必要な部品を特定するためにも不可欠です。

- 故障の具体的な症状

- 「いつから」「どのように」調子が悪いのかを、できるだけ詳しく説明できるように準備します。

- (悪い例)「エアコンが壊れました。」

- (良い例)「昨日の夜から、冷房をつけても生ぬるい風しか出てきません。設定温度を18度にしても全く冷えない状態です。」

- (良い例)「暖房運転を開始すると、室内機から5分おきに『ガタガタ』という大きな異音がして、安心して使えません。」

- セルフチェックの結果

- 「まず試したい5つのセルフチェック」で、ご自身が何を確認し、どのような結果だったかを伝えましょう。

- (例:「リモコンの電池は新品に交換し、フィルターも清掃しましたが、症状は改善しませんでした。ブレーカーも落ちていません。」)

- これを伝えることで、大家さんや業者側は「入居者側でできることは試した上で、それでも解決しない深刻な問題」と認識し、迅速に対応してくれる可能性が高まります。

- 入居者の連絡先と都合の良い曜日・時間帯

- 修理業者が訪問して点検や作業を行う際の日程調整が必要になります。日中連絡がつきやすい電話番号や、在宅していることが多い曜日、時間帯をあらかじめ伝えておくと、その後の段取りがスムーズに進みます。

これらの情報を整理して伝えることは、単なる報告義務を果たすだけでなく、問題解決に向けた協力的な姿勢を示すことにもつながります。 結果として、大家さんや管理会社も親身に対応してくれるでしょう。

② 修理業者を手配してもらう

大家さんや管理会社に連絡し、状況を説明した後は、基本的に修理業者の手配は大家さん側が行います。 大家さんには付き合いのある電気店や、懇意にしている設備管理会社がある場合がほとんどだからです。

入居者は、大家さんまたは管理会社から指示された業者からの連絡を待ち、訪問日時を調整するという流れになります。

- 業者の訪問

- 約束の日時に業者が訪問し、エアコンの点検・診断を行います。

- この際、故障の原因や必要な修理内容、費用の見積もりについて、できるだけ詳しく説明を受けましょう。

- 大家さんへの報告・確認

- 修理費用が高額になる場合や、本体の交換が必要だと判断された場合は、業者がその場で大家さんに連絡し、作業を進めてよいか許可を取るのが一般的です。

- 入居者としても、業者の診断結果を把握し、「〇〇という診断だったので、大家さんの許可を得てから作業を進めてもらうことになりました」と、状況を理解しておくと安心です。

この段階では、入居者は業者と大家さんの間のやり取りを見守り、日程調整に協力する役割となります。

③ 勝手に業者を手配・修理しない

これは何度も強調すべき、最も重要な注意点です。絶対に、大家さん・管理会社の許可なく、自分で勝手に修理業者を呼んだり、修理を依頼したりしてはいけません。

「暑くて(寒くて)耐えられないから、一刻も早く直したい」という気持ちは痛いほど分かります。しかし、その焦りが原因で、以下のような深刻なデメリットを被る可能性があります。

- 修理費用の自己負担リスク

- 本来は大家さんが負担すべき経年劣化による故障であっても、無断で修理した場合、大家さんから「こちらの指定業者ならもっと安く済んだ」「その修理は不要だった」などと主張され、立て替えた費用の支払いを拒否される恐れがあります。そうなると、全額自己負担となってしまいます。

- 賃貸借契約への違反

- 賃貸借契約書には、多くの場合「借主は、貸主の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造又は模様替えを行ってはならない」といった条項があります。エアコンの修理や交換は「改造」にあたる可能性があり、無断で行うことは契約違反とみなされる場合があります。

- 建物全体の保証問題

- 特にマンションやアパート全体で特定の管理会社と契約している場合、指定外の業者が作業を行うことで、建物の設備保証が適用されなくなるリスクも考えられます。

例外は「急迫の事情」がある場合

2020年4月に施行された改正民法では、賃貸物に修繕が必要な場合に、①賃借人が賃貸人(大家さん)に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または、②急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕できる、と定められました。

しかし、この「急迫の事情」(例:真夏にエアコンが故障し、熱中症の危険があるにもかかわらず、大家さんと全く連絡が取れない)に該当するケースは限定的です。まずは電話やメールなど、複数の方法で連絡を試み、その記録(発信履歴、メールの送信履歴など)を残すことが大前提です。その上で、やむを得ず自分で業者を手配した場合でも、修理内容が社会通念上、妥当な範囲であること、そして修理費用の領収書や作業内容の報告書を必ず保管し、事後速やかに大家さんに報告することが不可欠です。

とはいえ、このような例外的なケースに頼るのではなく、まずは「報告・連絡・相談」を徹底することが、円満な解決への最短ルートであると心に留めておきましょう。

エアコンのよくある故障症状と原因

エアコンの不具合と一口に言っても、その症状は様々です。症状によって、考えられる原因はある程度推測できます。ご自身のエアコンがどの症状に当てはまるかを知ることで、大家さんや管理会社へより正確に状況を伝えることができ、スムーズな対応につながります。ここでは、代表的な故障の症状とその主な原因について解説します。

電源が入らない

リモコンのボタンを押しても、エアコンが全く反応しない、電源ランプも点灯しないという症状です。セルフチェックでリモコンの電池やブレーカーを確認した上で、それでも電源が入らない場合は、以下のような原因が考えられます。

- エアコン本体の応急運転スイッチでも動かない場合

- 原因:エアコン本体の電子基板(制御基板)の故障

- 電子基板はエアコンの頭脳にあたる部分です。落雷による過電流、部品の寿命、湿気などが原因で故障することがあります。基板が故障すると、リモコンからの信号を受け取れなくなり、一切の操作が不能になります。これは専門家による基板交換が必要となり、比較的高額な修理になることが多いです。

- 原因:エアコン本体の電子基板(制御基板)の故障

- 応急運転スイッチでは動くが、リモコンで動かない場合

- 原因:リモコンの故障、または室内機の受信部の故障

- セルフチェックで電池を交換し、スマホカメラで赤外線が出ていることを確認しても動かない場合は、リモコン本体が故障している可能性があります。また、稀にエアコン本体側の信号を受信する「受信部」が故障しているケースもあります。

- 原因:リモコンの故障、または室内機の受信部の故障

- コンセント周りの問題

- 原因:電源プラグの接触不良、コンセント自体の故障

- 他の家電製品をそのコンセントに挿してみて、電気が来ているかを確認すると切り分けができます。もし他の家電も動かなければ、コンセント側の問題である可能性が高いです。

- 原因:電源プラグの接触不良、コンセント自体の故障

大家さんへの伝え方の例:

「リモコンの電池を替え、ブレーカーも確認しましたが、本体の電源ランプもつかず、全く反応しません。応急運転スイッチを押しても動きませんでした。」

冷房や暖房の効きが悪い

エアコンは動いているものの、設定温度にしても部屋が全く冷えない、または暖まらないという、最も体感しやすいトラブルです。

- 考えられる原因

- ① フィルターや熱交換器の汚れ(最有力)

- セルフチェックでも触れましたが、フィルターのホコリ詰まりは冷暖房効率を著しく低下させます。また、その奥にある熱交換器(アルミフィン)まで汚れていると、専門的なクリーニングが必要になる場合があります。

- ② 冷媒ガス(フロンガス)の不足または漏洩

- 冷媒ガスは、熱を運ぶ血液のような役割を担っています。このガスが何らかの原因で漏れて不足すると、熱交換が正常に行えず、冷暖房の効きが極端に悪くなります。配管の接続部からの漏れや、配管自体の腐食などが原因です。室外機の配管接続部に霜や氷が付着している場合は、ガス漏れの可能性が非常に高いサインです。ガス漏れの修理や補充は専門資格が必要な作業です。

- ③ 室外機のコンプレッサー(圧縮機)やファンモーターの不具合

- コンプレッサーは冷媒ガスを圧縮して循環させる、エアコンの心臓部です。これが故障すると、冷暖房機能は完全に停止します。また、室外機のファンが回っていないと熱交換ができないため、効きが悪くなります。

- ④ 部屋の広さとエアコンの能力(畳数)が合っていない

- 入居時から効きが悪いと感じる場合、そもそも部屋の広さに対してエアコンのパワーが不足している可能性もあります。

- ① フィルターや熱交換器の汚れ(最有力)

大家さんへの伝え方の例:

「冷房運転で設定温度を18度にしても、生ぬるい風しか出てきません。フィルターの掃除と室外機の周りの確認はしましたが、全く改善しません。室外機のファンは回っています。」

異音がする

運転中に、今までしなかったような気になる音がする場合、何らかの異常のサインである可能性があります。音の種類によって、原因箇所をある程度推測できます。

| 音の種類 | 考えられる原因(室内機) | 考えられる原因(室外機) |

|---|---|---|

| キュルキュル、カタカタ | フィルターやパネルの緩み、ファンモーターの軸の劣化、内部部品の干渉 | ファンの軸の劣化、コンプレッサーを固定する部品の緩み |

| ポコポコ、ボコボコ | ドレンホースから外気が逆流している音。特に気密性の高いマンションで、換気扇を回した際に起こりやすい。故障ではないことが多い。 | – |

| ガタガタ、ゴトゴト | フィルターの極端な目詰まり、送風ファンの破損やホコリの固着によるアンバランス、本体の設置不良 | コンプレッサーの異常な振動、ファンに異物(小枝など)が接触している |

| プシュー、シャー | 冷媒ガスが内部の配管を流れる音。運転開始時や停止時に聞こえることがあり、多くは正常な動作音。 | 冷媒ガスが流れる音で、正常な場合が多い。 |

対処と伝え方:

「いつ(例:運転開始時、常時)」「どこから(室内機か室外機か)」「どんな音(例:金属が擦れるようなキーキー音)」がするのかを具体的に記録し、大家さんに伝えます。「ポコポコ」という音は、多くの場合、市販の「逆流防止弁(エアカットバルブ)」をドレンホースに取り付けることで解消しますが、これも自己判断で取り付けず、まずは大家さんに相談しましょう。

水漏れがする

室内機の吹出口や本体の下からポタポタと水が垂れてくる症状です。放置すると、床や壁、家財を傷めるだけでなく、階下の部屋へ漏水する二次被害につながる恐れがあるため、発見次第、早急な対応が必要です。

- 応急処置

- 感電防止のため、すぐにエアコンの運転を停止し、電源プラグを抜きます。

- 水が垂れている箇所の下に、バケツや雑巾、タオルなどを置いて床が濡れるのを防ぎます。

- 考えられる原因

- ① ドレンホースの詰まり(原因の約8割)

- ホースの排出口がゴミや泥で詰まっていたり、ホース内部でホコリやカビがヘドロ状になったりして、結露水が排出できずに逆流するケースが最も多いです。

- ② ドレンホースの勾配不良・破損

- ホースが途中でたるんでいたり、上り勾配になっていたりすると、水がスムーズに流れません。また、経年劣化でホースに亀裂が入っていることもあります。

- ③ 室内機の設置不良

- エアコン本体が水平に設置されておらず、ドレンホース側に傾いていない場合、ドレンパン(水の受け皿)から水が溢れてしまうことがあります。

- ④ 熱交換器(フィン)の汚れ

- フィンにホコリやカビが大量に付着すると、結露水が正常にドレンパンに流れ落ちず、他の経路から漏れ出すことがあります。

- ① ドレンホースの詰まり(原因の約8割)

大家さんへの伝え方の例:

「室内機から水漏れしています。すぐに運転を止めましたが、床が濡れないように応急処置をしています。ドレンホースの出口も確認しましたが、特に詰まっている様子はありません。至急、確認をお願いします。」

変な臭いがする

エアコンをつけた途端、不快な臭いが吹き出してくるケースです。臭いの種類によって、原因が異なります。

- 酸っぱい臭い・カビ臭い

- 原因:エアコン内部で繁殖したカビや雑菌

- 冷房運転で発生した結露により、エアコン内部は湿気が多く、カビや雑菌が繁殖しやすい環境です。フィルターを通過したホコリなどを栄養源にして、吹出口やファン、熱交換器でカビが繁殖し、酸っぱいような、雑巾のような嫌な臭いを発生させます。

- 原因:エアコン内部で繁殖したカビや雑菌

- ホコリっぽい臭い

- 原因:フィルターや内部に溜まったホコリ

- 長期間掃除をしていないエアコンを久しぶりに動かした時などに、溜まっていたホコリが風と一緒に出てくることで発生します。

- 原因:フィルターや内部に溜まったホコリ

- 下水のような臭い

- 原因:ドレンホースからの臭いの逆流

- ドレンホースの排出口が、近くの排水溝や側溝につながっている場合、そこから下水の臭いがホースを伝って逆流し、室内機から出てくることがあります。

- 原因:ドレンホースからの臭いの逆流

対処と注意点:

まずはフィルターの掃除を徹底的に行い、多くのエアコンに搭載されている「内部クリーン」や「送風運転」を数時間行ってみましょう。これで改善しない内部のカビや汚れは、専門業者による分解洗浄(エアコンクリーニング)が必要です。このクリーニング費用の負担については、定期的なフィルター掃除を怠っていた場合は入居者負担、通常の使用にもかかわらず内部にカビが発生した場合は経年劣化の一環として大家さん負担、となるケースが多く、見解が分かれやすいため、必ず事前に大家さんと相談が必要です。

市販のエアコン洗浄スプレーの使用は、絶対に避けてください。 洗浄成分が内部に残り、電子部品にかかるとショートして故障や火災の原因になったり、完全に汚れを洗い流せずにカビの再発を促進したりするリスクがあります。

賃貸エアコンの故障に関するQ&A

ここでは、賃貸物件のエアコン故障に関して、多くの人が抱くであろう具体的な疑問について、Q&A形式で詳しくお答えします。費用の相場や修理期間の目安など、気になるポイントを確認していきましょう。

修理や交換にかかる期間の目安は?

エアコンが使えない期間は、生活に大きな支障をきたします。修理や交換にどれくらいの時間がかかるのか、目安を知っておくと心の準備ができます。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、故障内容や業者のスケジュールによって変動します。

修理にかかる時間

- 訪問診断: 業者が訪問し、故障の原因を特定するまでの時間は、およそ30分~1時間程度です。

- 簡単な修理: その場で対応可能な部品の交換や調整であれば、診断と合わせて合計1~2時間程度で完了することが多いです。

- 部品の取り寄せが必要な場合: 故障箇所によっては、交換用の部品をメーカーから取り寄せる必要があります。この場合、部品が届くまでに数日から1週間、場合によっては2週間以上かかることもあります。特に、製造から年数が経っている古い機種は、部品の在庫がなかったり、製造が終了していたりして、修理自体が不可能となるケースもあります。

交換にかかる時間

修理が不可能と判断されたり、修理費用が高額になるため新品に交換することになったりした場合の作業時間の目安です。

- 標準的な交換工事: 既存の配管やコンセントをそのまま利用できる場合の交換作業は、およそ2~3時間程度で完了します。

- 追加工事が必要な場合: 壁の穴あけ(配管用)や専用コンセントの増設など、追加の電気工事が必要になると、半日~1日かかることもあります。

夏や冬の繁忙期は時間がかかることも

最も注意が必要なのは、エアコンの需要が集中する時期です。

- 夏の繁忙期:6月~8月

- 冬の繁忙期:11月~1月

この期間は、修理や設置の依頼が殺到するため、業者の予約が非常に取りにくくなります。 大家さんに連絡してから業者が訪問するまでに1週間以上待たされたり、交換が決まっても工事が数週間先になったりすることも珍しくありません。「故障かな?」と感じたら、本格的なシーズンに入る前に、早め早めに連絡・相談することが重要です。

修理や交換にかかる費用の相場は?

原則として大家さん負担ですが、万が一入居者負担となった場合に備えて、費用の相場を知っておくことは大切です。以下はあくまで一般的な目安であり、エアコンの機種や業者によって大きく異なります。

| 作業内容 | 費用相場の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 出張・診断料 | 3,000円~8,000円 | 修理を正式に依頼した場合は、修理費用に含まれて無料になることもあります。 |

| 冷媒ガス補充・修理 | 15,000円~30,000円 | ガス漏れしている場合は、別途、漏洩箇所の特定・修理費用がかかります。 |

| ドレンホース修理・交換 | 8,000円~20,000円 | 詰まりの除去作業や、ホース自体の交換にかかる費用です。 |

| ファンモーター交換 | 20,000円~40,000円 | 室内機または室外機のファンを回すモーターの交換費用です。 |

| 電子基板の交換 | 25,000円~50,000円 | エアコンの頭脳部分にあたる制御基板の交換費用です。 |

| コンプレッサー交換 | 50,000円~100,000円以上 | エアコンの心臓部であるコンプレッサーの交換は非常に高額です。この場合、本体交換が推奨されることがほとんどです。 |

| エアコン本体の交換 | 50,000円~200,000円以上 | 本体価格と標準設置工事費を含んだ費用です。エアコンの能力(畳数)や機能(省エネ性能、お掃除機能など)によって価格は大きく変動します。 |

エアコンが使えない間、家賃は安くなる?

エアコンの故障により、長期間にわたって部屋を快適に使用できない場合、「その間の家賃を減額してもらえないか」と考えるのは自然なことです。これには法的な根拠があります。

民法第611条には、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」と定められています。

エアコンが「設備」として賃貸契約に含まれている場合、その故障は「賃借物の一部が使用できなくなった」状態にあたると解釈できます。したがって、理論上は家賃の減額を請求する権利があります。

ただし、自動的に減額されるわけではありません。

- 交渉が必要: まずは大家さん・管理会社に対して、エアコンが使えないことによる不利益を説明し、家賃の減額を交渉する必要があります。

- 減額の割合: 減額される金額に明確な基準はなく、当事者間の話し合いで決まります。エアコンが使えない期間、部屋の用途への影響度、代替手段(扇風機の貸与など)の提供の有無などが考慮されます。

- ガイドラインの存在: 国土交通省の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」には、設備故障時の賃料減額の目安が示されており、例えば「エアコンが使用できない」場合は、免責日数を考慮した上で、賃料の5,000円~10,000円程度の減額が一つの目安として挙げられています。これはあくまで参考であり、法的な拘束力はありません。

重要なのは、修理を依頼しているにもかかわらず、大家さんが正当な理由なく対応を著しく遅らせているような場合に、減額交渉が有効な手段となり得るという点です。

エアコンの一般的な寿命は何年?

エアコンの寿命を知ることは、経年劣化による故障かどうかを判断する一つの目安になります。

一般的に、家庭用エアコンの「設計上の標準使用期間」は、多くのメーカーで「10年」と設定されています。 これは、標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として定められたものです。(参照:一般社団法人 日本冷凍空調工業会など)

- あくまで目安: この「10年」は保証期間ではなく、あくまで目安です。使用頻度や設置環境(潮風にあたる場所など)によって、寿命は短くも長くもなります。

- 10年超えの故障: 設置から10年以上経過したエアコンが故障した場合、経年劣化によるものと判断される可能性が非常に高いです。また、メーカーの補修用性能部品の保有期間も製造打ち切り後9~10年程度であることが多いため、部品がなく修理ができないケースも増えてきます。その結果、本体交換となりますが、この交換費用は原則として大家さん負担となります。

自分で設置したエアコンが故障した場合はどうする?

入居時にエアコンが設置されておらず、大家さんの許可を得て自分で購入・設置したエアコン(持ち込みエアコン)が故障した場合の扱いは、これまで説明してきたケースとは全く異なります。

この場合、エアコンの所有権は入居者自身にあります。 したがって、

- 修理・交換の費用は、全額入居者の自己負担となります。

- どの業者に修理を依頼するか、あるいは新しいものに買い替えるかも、すべて入居者の判断で自由に行うことができます。大家さんに報告する必要も基本的にはありません。

- 退去時の扱い: 退去時には、原則として「原状回復義務」に基づき、自分で設置したエアコンは撤去し、入居前の状態に戻す必要があります。ただし、大家さんとの交渉次第では、次の入居者のためにそのまま置いていく「残置物」として買い取ってもらえたり、無償で譲渡したりできる場合もあります。

エアコンが直るまでの暑さ・寒さ対策

大家さんに連絡し、業者の手配をしてもらっても、特に繁忙期には修理や交換までに数日から数週間かかってしまうことがあります。その間、ただひたすら耐え忍ぶのは心身ともに辛いものです。ここでは、エアコンが使えない期間を少しでも快適に乗り切るための、具体的な暑さ・寒さ対策をご紹介します。

夏の暑さ対策

日本の夏は湿度も高く、室内での熱中症リスクも高まります。エアコンなしで過ごすには、様々な工夫が必要です。

- ① 窓からの日射熱を徹底的にブロックする

- 室内の温度上昇の最大の原因は、窓から差し込む直射日光です。日中は遮光カーテンやブラインドをきっちり閉めて、熱の侵入を防ぎましょう。遮光等級の高いカーテンほど効果的です。

- さらに効果的なのが、窓の外側に「すだれ」や「よしず」を設置することです。室内よりも室外で日差しを遮る方が、熱を部屋に入れない効果は何倍も高くなります。

- 窓ガラス自体に市販のUVカットフィルムや断熱シートを貼るのも、日射熱を和らげるのに有効です。

- ② 風の通り道を作って空気を循環させる

- 室内に熱がこもらないように、2か所以上の窓やドアを開けて、空気の通り道を作りましょう。 対角線上にある窓を開けると、効率的に換気ができます。

- 扇風機やサーキュレーターを最大限に活用します。窓際に置いて外の涼しい風を室内に取り込んだり、部屋の隅や天井に向けて風を送って、よどんだ空気を動かしたりするだけでも体感温度は大きく変わります。

- ③ 体を直接冷やす

- 冷たいシャワーを浴びて、一時的に体温をリセットする。

- 濡らしたタオルや、タオルで巻いた保冷剤を、首筋、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている場所に当てると、効率的に体を冷やすことができます。

- 霧吹きで体に水を吹きかけ、扇風機の風に当たると、気化熱で涼しく感じられます。

- こまめな水分補給は絶対に忘れないでください。経口補水液やスポーツドリンクも活用しましょう。

- ④ 最終手段としての冷却アイテム

- どうしても暑さが耐え難い場合は、スポットクーラーや冷風扇(冷風機)をレンタルまたは購入するのも一つの手です。

- スポットクーラー: 局所的に強力な冷風を送れますが、本体から排熱が出るため、排熱ダクトを窓の外に出す必要があります。

- 冷風扇: 水が蒸発する際の気化熱を利用して涼しい風を送ります。ただし、部屋の湿度を上げてしまうため、換気をしながら使用しないと、かえって蒸し暑くなることがあるので注意が必要です。

冬の寒さ対策

冬の寒さは、体調を崩す原因にもなります。暖房がない部屋で暖かく過ごすための工夫を紹介します。

- ① 窓からの冷気をシャットアウトする

- 室内の暖かい空気が最も逃げやすいのが窓です。厚手のカーテンや、床まで届く丈の長いカーテンに替えるだけで、断熱効果が大きく向上します。

- 窓ガラスに、梱包材として使われるエアキャップ(プチプチ)や、冬用の断熱シートを貼るのも非常に効果的です。空気の層が断熱材となり、外の冷気が伝わるのを防ぎます。

- ② 暖かい空気を効率的に活用する

- 暖かい空気は天井付近に溜まる性質があります。扇風機やサーキュレーターを天井に向けて回し、空気を循環させることで、部屋全体の温度を均一に保つことができます。

- カーペットやラグの下にアルミ製の断熱シートを敷くと、床下からの冷気を遮断し、足元の冷えを防げます。

- ③ 体を内側と外側から温める

- 「首」「手首」「足首」の三首を温めると、効率的に全身が温まります。ネックウォーマー、リストウォーマー、レッグウォーマーや厚手の靴下を活用しましょう。

- 重ね着はもちろん、フリースやダウン素材のルームウェア、はんてんなども有効です。

- 湯たんぽや電気毛布、電気あんかといったアイテムは、消費電力も少なく、ピンポイントで体を温めるのに非常に役立ちます。

- 生姜や根菜など、体を温める食材を使った温かいスープや飲み物を積極的に摂りましょう。

- ④ 他の暖房器具を安全に使う際の注意点

- 石油ストーブやガスファンヒーターはパワフルですが、賃貸物件では火災のリスクや一酸化炭素中毒の危険性から使用が禁止されている場合が多いです。必ず賃貸借契約書を確認し、使用の可否を確かめてください。

- もし使用が許可されていても、1時間に1~2回は必ず窓を開けて換気することを徹底してください。

- 電気ストーブやオイルヒーター、セラミックファンヒーターなどは、比較的安全に使用できる暖房器具ですが、消費電力が大きいものもあるため、ブレーカーが落ちないように注意が必要です。

入居前にチェックしてトラブルを未然に防ごう

これまで、エアコンが故障した後の対処法について詳しく解説してきましたが、最も理想的なのは、そもそもそうしたトラブルに遭わないことです。実は、賃貸物件の契約前にいくつかのポイントをしっかりチェックしておくだけで、将来のエアコンに関するトラブルのリスクを大幅に減らすことができます。ここでは、入居後の快適な生活を守るための「予防策」を紹介します。

内見時にエアコンの動作確認を行う

物件の内見は、部屋の間取りや日当たり、収納の広さを見るだけでなく、「備え付けの設備が正常に機能するか」を確認する絶好の機会です。特にエアコンは、生活の快適さを左右する重要な設備なので、念入りにチェックしましょう。

- 不動産会社の担当者に許可を得て、必ず動作させる

- 遠慮せずに「エアコンの試運転をさせてもらえませんか?」とお願いしましょう。電源を入れて、冷房と暖房の両方がきちんと機能するかを確認します。数分間運転させて、冷たい風、暖かい風がしっかり出てくるか体感してください。

- 運転時の状態をチェック

- 異音: 運転中に「ガタガタ」「キーキー」といった異常な音がしないか、耳を澄ませて確認します。

- 異臭: カビ臭いやホコリっぽい嫌な臭いがしないか、吹出口の風を嗅いでみましょう。

- リモコンの動作: リモコンの液晶ははっきり表示されるか、各ボタンが正常に反応するかをチェックします。

- 本体と室外機の状態を目視で確認

- 室内機本体に目立つ傷や破損がないか、フィルターがひどく汚れていないか(管理状態の指標になります)を確認します。

- 可能であれば、室外機の設置場所や状態も見ておきましょう。錆や汚れがひどくないか、ファンがスムーズに回りそうかなどを確認します。

- 製造年を確認する

- 本体の下部や側面に貼られたシールで「製造年」を確認します。前述の通り、エアコンの設計上の標準使用期間は10年です。もし製造から10年近く、あるいはそれ以上経過している場合は、近いうちに故障するリスクが高いと考えるべきです。

もし内見の段階で何らかの不具合や気になる点を発見した場合は、その場で担当者に伝え、「入居開始日までに修理または交換してもらえるか」を交渉しましょう。そして、その合意内容を口約束で終わらせず、契約書の「特約事項」などに一文を加えてもらうのが最も確実です。

エアコンが「設備」か「残置物」かを確認する

これは、エアコンのトラブルを避ける上で最も重要な確認事項です。部屋に設置されているエアコンが、法的にどのような扱いになるかによって、故障時の費用負担者が全く異なってきます。

- 「設備」とは?

- 定義: 物件の所有者である大家さんが、賃貸物件の一部として提供している備品のことです。エアコンの所有権は大家さんにあります。

- 故障時の責任: 経年劣化や通常の使用による故障の場合、修理・交換の義務と費用負担は大家さんにあります。これは民法上の「賃貸人の修繕義務」に基づくものです。

- 確認方法: 賃貸借契約書や、契約前に渡される重要事項説明書の「設備」の欄に「エアコン 1基」などと記載されています。

- 「残置物」とは?

- 定義: 前の入居者が自費で設置し、退去時にそのまま置いていった物です。大家さんはその存在を容認しているだけで、所有権は大家さんにはなく、設備として提供しているわけではありません。

- 故障時の責任: 大家さんには修理・交換の義務は一切ありません。したがって、故障した場合は、入居者が自己責任・自己負担で修理するか、撤去して新しいものを設置することになります。

- 確認方法: 契約書や重要事項説明書に「エアコン(残置物)」「性能保証なし」「現状有姿渡し」といった記載があります。設備の欄に記載がなければ、残置物である可能性が高いです。

この「設備」と「残置物」の違いを知らずに入居してしまうと、「大家さんが直してくれると思っていたのに、自己負担だと言われた」という最悪の事態に陥りかねません。

契約前の最終確認が不可欠

契約書や重要事項説明書の記載が曖昧で判断がつかない場合は、不動産会社の担当者に「このエアコンは設備ですか?それとも残置物ですか?」と明確に質問しましょう。そして、その回答を書面に残してもらうなど、証拠を確保しておくことが後のトラブル防止につながります。

もしエアコンが「残置物」であった場合、その物件に入居するかどうかを慎重に判断する必要があります。入居後すぐに故障して、高額な交換費用が発生するリスクを許容できるか、あるいはそのリスクを考慮して家賃交渉を行うか、または別の「設備」としてエアコンが整っている物件を探すか、といった選択肢を検討しましょう。

契約前のほんの少しの手間と確認が、入居後の数年間の安心と快適な生活を守るための最も効果的な投資です。面倒くさがらずに、これらのポイントを必ずチェックするように心がけてください。