新しい生活の拠点となる住まいを探すとき、誰もが目にするのが「間取り図」です。そこには「1R」や「2LDK」といった記号が並び、一見すると暗号のようにも感じられるかもしれません。しかし、これらの記号が持つ意味を正しく理解することは、自分のライフスタイルに最適な部屋を見つけるための第一歩であり、非常に重要です。

間取りは、単に部屋の数や広さを示すだけではありません。キッチンと居室の関係性、食事をする場所とくつろぐ場所の区別、プライベート空間の確保など、日々の暮らしの快適さを大きく左右する要素が凝縮されています。例えば、料理が趣味の人が選ぶべき間取りと、在宅ワークが中心の人が選ぶべき間取りは自ずと異なります。また、家賃を抑えたいのか、それとも多少高くても快適な空間を優先したいのか、価値観によっても最適な選択は変わってくるでしょう。

この記事では、これから賃貸物件を探そうとしている方や、間取りの知識に自信がない方に向けて、間取り図の基本的な読み方から、一人暮らし向け・二人暮らし向けの代表的な間取りの特徴、それぞれのメリット・デメリットまで、網羅的に解説します。さらに、ライフスタイル別のおすすめ間取りや、見落としがちな間取り図の略語、広さの単位「帖(畳)」と「平米」の関係性についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、あなたは間取り図を正しく読み解き、数多くの物件情報の中から自分の希望にぴったりの一部屋を見つけ出す「目」を養うことができます。 理想の住まい探しを成功させるための、確かな知識を身につけていきましょう。

目次

賃貸の間取り図の基本的な読み方

賃貸物件を探す際に必ず目にする間取り図。一見複雑に見えるこの図も、基本的なルールさえ覚えてしまえば、誰でも簡単に読み解くことができます。間取り図を理解する上で最も重要なのが、先頭の「数字」と、それに続く「アルファベット」の意味です。この2つの要素を理解するだけで、その部屋がどのような構成になっているのか、大枠を掴めるようになります。

間取りの先頭につく数字の意味

間取りを表す表記、例えば「1LDK」や「2DK」の先頭にある数字は、「寝室や個室として使える居室の数」を示しています。 この数字が大きいほど、独立した部屋が多いということになります。

- 「1」の場合(例:1K, 1DK, 1LDK)

- これは「居室が1つ」あることを意味します。この居室は主に寝室として使われることが多く、一人暮らし向けの物件で最も一般的なタイプです。LDKやDKといった共有スペースとは別に、プライベートな空間が一つ確保されている、と考えると分かりやすいでしょう。

- 「2」の場合(例:2K, 2DK, 2LDK)

- これは「居室が2つ」あることを意味します。二人暮らしや、荷物が多い人、在宅ワーク用の書斎が欲しい一人暮らしの方などに適しています。一つの部屋を寝室に、もう一つの部屋を仕事部屋や趣味の部屋、客間として使うなど、ライフスタイルに合わせた多様な使い方が可能です。

- 「3」以上の場合(例:3LDK)

- 同様に「居室が3つ」あることを示し、主にファミリー向けの物件となります。夫婦の寝室、子供部屋、書斎といったように、家族構成や用途に応じて部屋を割り振ることができます。

注意点として、この数字にはL(リビング)、D(ダイニング)、K(キッチン)は含まれません。 あくまで、それらの共有スペースとは別に存在する独立した部屋の数を表していることを覚えておきましょう。ただし、唯一の例外が「1R(ワンルーム)」です。この場合、数字の「1」は「Room」の頭文字「R」と一体化しており、「一つの部屋」という意味合いで、キッチンなども含めた全ての空間が一体となっていることを示します。この「1R」については、後の章で詳しく解説します。

まず、この先頭の数字を見ることで、「自分が必要とするプライベートな部屋がいくつあるか」という観点から物件を絞り込むことができます。

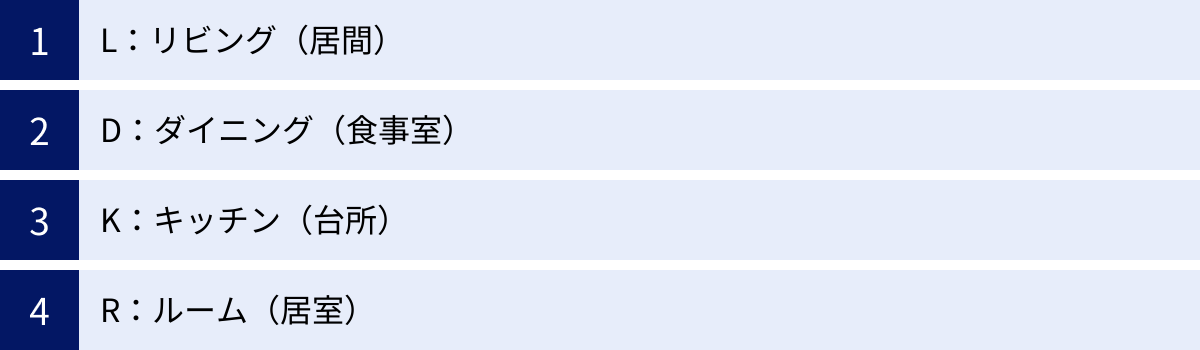

間取りを表すアルファベットの意味

数字の次に重要なのが、間取りを表すアルファベットです。これらはそれぞれ「L = リビング」「D = ダイニング」「K = キッチン」「R = ルーム」の頭文字をとったもので、その部屋の機能を示しています。これらの組み合わせによって、部屋の特性や暮らしのイメージが大きく変わってきます。

L(リビング)

Lは「Living(リビング)」の略で、日本語では「居間」を指します。 主に家族や同居人が集まってくつろいだり、テレビを見たり、ゲストをもてなしたりするための共有スペースです。ソファやローテーブル、テレビボードなどを置くことを想定された空間で、住まいの中心的な役割を果たします。

LDKという表記がある場合、このリビングスペースが確保されていることを意味します。公益社団法人不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」によると、LDKと表示するためには、居室の数に応じて一定以上の広さが必要と定められています。

- 居室が1つの場合:LDKの広さは8帖以上

- 居室が2つ以上の場合:LDKの広さは10帖以上

この基準はあくまで最低ラインであり、実際にはこれより広いLDKを持つ物件も数多く存在します。Lの表記がある物件は、食事のスペース(D)や調理スペース(K)に加えて、明確に「くつろぐための空間」が設計されているため、生活にメリハリが生まれ、より快適な居住環境を期待できます。

D(ダイニング)

Dは「Dining(ダイニング)」の略で、「食事室」を意味します。 ダイニングテーブルと椅子を置いて、食事をするための専用スペースです。キッチン(K)に隣接していることが多く、「DK(ダイニングキッチン)」として一体の空間になっているのが一般的です。

L(リビング)との大きな違いは、その主目的が「食事」にある点です。リビングが「くつろぎ」の場であるのに対し、ダイニングは「食事」の場として区別されます。これにより、「食べる場所」と「くつろぐ場所」を分けたいというニーズに応えることができます。

DKと表示するための広さにも、LDKと同様に目安となる基準が定められています。

- 居室が1つの場合:DKの広さは4.5帖以上8帖未満

- 居室が2つ以上の場合:DKの広さは6帖以上10帖未満

この基準から分かるように、一般的にDKはLDKよりもコンパクトな空間です。ダイニングテーブルを置くことはできますが、ソファなどを置いてくつろぐには少し手狭に感じることが多いでしょう。食事と生活の場をきっちり分けたいけれど、家賃は抑えたいという場合に、DKは非常に合理的な選択肢となります。

K(キッチン)

Kは「Kitchen(キッチン)」の略で、コンロやシンクが設置された「台所・調理スペース」を指します。 ほぼすべての賃貸物件に存在するスペースですが、間取り表記におけるKの役割は、他のアルファベットとの組み合わせによって変化します。

- 1Kの場合: 「K」は居室とは独立したキッチンスペースがあることを示します。通常、玄関と居室の間の廊下部分などに2〜4帖程度のキッチンスペースが設けられています。居室との間にドアなどの仕切りがあるのが特徴です。

- 1DKや2DKの場合: 「DK」として、食事スペースと一体になったキッチンを意味します。

- 1LDKや2LDKの場合: 「LDK」として、リビング・ダイニングと一体になった広々としたキッチン空間を意味します。対面式キッチンやアイランドキッチンなど、デザイン性の高いものも多く見られます。

キッチンの形態も様々です。壁に囲まれた「独立型キッチン」、リビング・ダイニングと一体化した「オープンキッチン」、リビング・ダイニングを見渡せる「カウンターキッチン」などがあります。料理好きの方や、家族とのコミュニケーションを重視する方は、Kの形態にも注目して物件を選ぶと、より満足度の高い住まい探しができます。

R(ルーム)

Rは「Room(ルーム)」の略で、「部屋・居室」を意味します。 しかし、間取り表記で単独の「R」が使われるのは、ほとんどの場合「1R(ワンルーム)」という特殊なケースに限られます。

1R(ワンルーム)における「R」は、居室とキッチンが一体となった一つの空間全体を指します。 つまり、玄関を開けると、キッチンスペースと居住スペースの間に仕切りがなく、一つの大きな部屋(Room)が広がっている状態です。他の間取り(1K, 1DKなど)が「居室の数+機能スペース」という構成であるのに対し、1Rは「キッチンを含んだ部屋が1つ」という構成になります。

このため、1Rは最もシンプルでコンパクトな間取りと言えます。その開放感や家賃の安さから人気がある一方で、料理の匂いが部屋全体に広がりやすい、玄関から部屋の奥まで見えてしまうといった特徴も持ち合わせています。

以上のように、間取りの「数字」と「アルファベット」の意味を正しく理解することで、間取り図からその部屋の構造や特徴を瞬時に読み取ることが可能になります。

【一人暮らし向け】1R・1K・1DK・1LDKの特徴と違い

一人暮らし向けの物件を探す際、最もよく目にするのが「1R」「1K」「1DK」「1LDK」の4つの間取りです。これらはすべて「居室が1つ」という点では共通していますが、キッチンや食事スペースの扱いに大きな違いがあり、それが住み心地や家賃に直結します。それぞれの特徴を深く理解し、自分のライフスタイルや価値観に合った間取りを見つけることが、快適な一人暮らしの第一歩です。

1R(ワンルーム)

1R(ワンルーム)とは、キッチンと居室の間に仕切りがない、一体化した一つの空間で構成される間取りです。 玄関のドアを開けると、部屋の奥まで見渡せるのが大きな特徴で、一人暮らし向けの間取りの中では最もシンプルでコンパクトなタイプと言えます。

具体的には、玄関を入ってすぐの通路部分にミニキッチンが設置されており、その奥に居住スペースが広がるという構造が一般的です。バス・トイレ・洗面台が一体となった3点ユニットバスが採用されている物件も多く見られます。

ワンルームの最大の魅力は、家賃が比較的安い傾向にあることです。専有面積が小さく、設備もシンプルなため、同じエリアの他の間取りタイプと比較して初期費用や月々の固定費を抑えることができます。とにかくコストを重視したい学生や新社会人にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

また、部屋に仕切りがないため、空間に開放感が生まれます。 家具のレイアウトによっては、実際の帖数以上に部屋を広く見せることも可能です。掃除も楽で、一部屋分の冷暖房で済むため光熱費を節約しやすいというメリットもあります。

一方で、デメリットも存在します。最も顕著なのが、キッチンと居室が一体化していることによる匂いや音の問題です。料理をすると、その匂いがベッドや衣類にまで移ってしまう可能性があります。また、玄関と居住スペースが直結しているため、来客時や宅配便の受け取りの際にプライベートな空間が丸見えになってしまう点も考慮が必要です。収納スペースが少ない物件も多いため、荷物が多い人は工夫が求められます。

ワンルームは、「家賃を最大限に抑えたい」「部屋にいる時間が短く、寝に帰るのが中心」「荷物が少ない」「開放的な空間が好き」といった方におすすめの間取りです。

1K(ワンケー)

1K(ワンケー)とは、キッチン(K)と居室がドアや壁などの仕切りによって明確に分けられている間取りです。 「1つの居室」と「独立したキッチンスペース」で構成されています。キッチンスペースは通常2〜4.5帖未満で、玄関と居室の間の廊下に設けられていることが多いです。

1Rとの決定的な違いは、この「仕切りの有無」にあります。この仕切りがあることで、1Rのデメリットの多くが解消されます。まず、料理中の匂いや煙が居室に流れ込みにくくなるため、自炊を頻繁にする人にとっては大きなメリットです。ベッドや衣類に匂いがつく心配が軽減され、快適に過ごすことができます。

また、玄関ドアを開けても、仕切りがあるおかげで居室の中が直接見えることはありません。プライバシーが確保されやすく、急な来客にも慌てず対応できます。 生活空間にメリハリがつくのも1Kの利点です。料理をする場所、くつろぐ場所、寝る場所が区切られているため、気分を切り替えやすく、オンオフのある生活を送りやすいでしょう。

家賃は、同じような立地や広さの1Rと比較すると、少し高くなる傾向があります。しかし、その差額で得られる快適性やプライバシーは、多くの人にとって十分な価値があると感じられるでしょう。

ただし、キッチンスペースが狭い物件も多く、本格的な料理をするには手狭に感じる場合もあります。また、仕切りがある分、ワンルームのような開放感は得られにくいかもしれません。

1Kは、「自炊をよくする」「生活空間にメリハリをつけたい」「来客時にプライベートな空間を見せたくない」「1Rよりは快適性を求めたいが、家賃も抑えたい」といった、バランスを重視する方におすすめの間取りです。

1DK(ワンディーケー)

1DK(ワンディーケー)とは、食事スペースを兼ねたキッチン(DK)と、独立した居室が1つある間取りです。 不動産の表示規約では、DKの広さは4.5帖以上8帖未満と定められています。この広さが、1Kとの大きな違いです。

1Kのキッチンが主に調理をするためのスペースであるのに対し、1DKのダイニングキッチンは、調理スペースに加えてダイニングテーブルと椅子を置くことができる広さが確保されています。これにより、「食事をする場所」と「寝る・くつろぐ場所」を明確に分離できるのが最大のメリットです。

食事はDKで、リラックスタイムや就寝は居室で、というように生活シーンに応じて空間を使い分けることで、メリハリのある豊かな暮らしが実現できます。友人を招いた際も、生活感の出やすい寝室を見せることなく、DKスペースでもてなすことが可能です。

また、1LDKと比較すると家賃が手頃な傾向にあるのも魅力です。特に、築年数が少し経過した物件に1DKの間取りが多く見られ、リノベーションによって内装がきれいになっている掘り出し物に出会える可能性もあります。

注意点としては、DKの広さが中途半端だと、ダイニングテーブルを置くと手狭になり、かえって使い勝手が悪くなるケースがあることです。4.5帖ギリギリのDKだと、家具の配置に工夫が必要になるかもしれません。内見の際には、実際にメジャーを持参して、手持ちの家具が置けるかを確認することをおすすめします。

1DKは、「食事と睡眠の空間をしっかり分けたい」「1Kでは少し手狭に感じる」「1LDKほどの広さや家賃は必要ないが、生活の質は高めたい」といった方や、在宅ワークで仕事とプライベートの空間を分けたい一人暮らしの方にも適しています。

1LDK(ワンエルディーケー)

1LDK(ワンエルディーケー)とは、リビング・ダイニング・キッチン(LDK)と、独立した居室が1つある間取りです。 一人暮らし向けの間取りの中では、最も広く、グレードの高いタイプになります。不動産の表示規約では、LDKの広さは8帖以上と定められています。

1DKとの違いは、このLDKの広さにあります。8帖以上のゆとりある空間には、キッチン設備、ダイニングセットに加えて、ソファやテレビボードといったリビング家具を余裕をもって配置できます。これにより、「食事の場」「くつろぎの場」「就寝の場」という3つの空間を完全に分離することができ、ホテルライクで質の高い生活を送ることが可能です。

LDKが広いことで、友人を気軽に招いてホームパーティーを開いたり、趣味のスペースを設けたりと、ライフスタイルを豊かにする様々な使い方ができます。収納スペースも比較的充実している物件が多く、荷物が多い人でもすっきりと暮らせるでしょう。

もちろん、その分家賃は一人暮らし向けの間取りの中では最も高額になります。管理費や共益費も高めに設定されていることが多く、広い分、光熱費もかさみがちです。一人暮らしで日中はほとんど家にいないという人にとっては、オーバースペックで持て余してしまう可能性もあります。

1LDKは、「家賃よりも生活の質や快適性を最優先したい」「友人を招く機会が多い」「在宅ワークで、快適な仕事環境とプライベート空間の両方を確保したい」「二人暮らし(同棲)を視野に入れている」といった、ゆとりある暮らしを求める方に最適な間取りです。

一目でわかる!間取りタイプ別比較表

ここまで解説した一人暮らし向け間取りの特徴を、以下の表にまとめました。自分の希望と照らし合わせながら、最適な間取りタイプを見つけるための参考にしてください。

| 間取りタイプ | 特徴 | DK/LDKの広さ目安 | 家賃相場の傾向 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1R(ワンルーム) | キッチンと居室の仕切りがない一体空間 | なし | 最も安い | 開放感がある、家賃が安い、掃除が楽 | 匂いがこもる、プライバシー確保が難しい | 家賃を最優先したい人、荷物が少ない人 |

| 1K(ワンケー) | キッチンと居室が仕切りで分かれている | 4.5帖未満 | 安い | 匂いが広がりにくい、プライバシーを保ちやすい | 閉塞感を感じることがある、キッチンが狭い | 自炊派の人、生活にメリハリをつけたい人 |

| 1DK(ワンディーケー) | 食事スペース(DK)と居室が分かれている | 4.5帖~8帖未満 | 普通 | 食事と就寝の空間を分離できる | DKが中途半端な広さだと使いにくい | 食寝分離を重視する人、1LDKは高いと感じる人 |

| 1LDK(ワンエルディーケー) | 広いLDKと居室が分かれている | 8帖以上 | 高い | 空間にゆとりがある、来客を呼びやすい | 家賃が高い、一人では広すぎることも | 快適性を最優先する人、友人をよく招く人 |

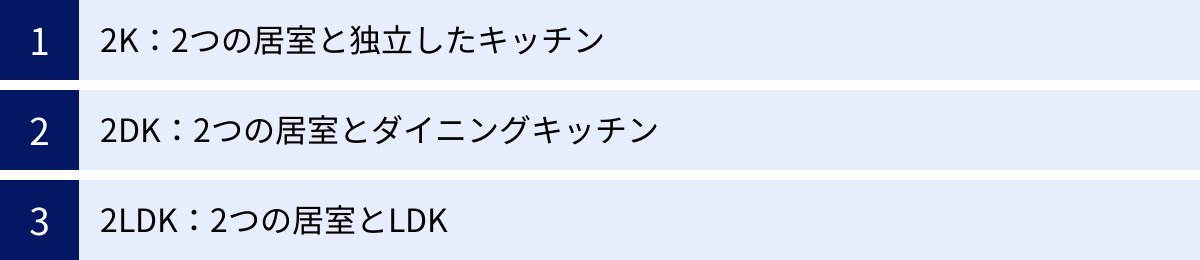

【二人暮らし・家族向け】2K・2DK・2LDKの特徴

二人暮らし(同棲や新婚生活)や、小さな子供のいる家族が住まいを探す場合、プライベートな空間を確保しつつ、共有スペースも必要となるため、「居室が2つ」ある間取りが主な選択肢となります。代表的なのが「2K」「2DK」「2LDK」の3タイプです。キッチンスペースの広さやリビングの有無によって、暮らし方や家賃が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、二人のライフスタイルや将来設計に合った間取りを選びましょう。

2Kとは

2Kとは、「独立したキッチンスペース」と「2つの居室」で構成される間取りです。 キッチンの広さに明確な規定はありませんが、一般的には食事をするためのダイニングスペースはなく、調理に特化したコンパクトな空間であることが多いです。

2Kの間取りは、比較的築年数の古い物件に多く見られます。 そのため、同じエリアの新しい物件と比較して、家賃がかなり手頃な場合があります。費用を抑えたいカップルや、ルームシェアを考えている友人同士にとっては、魅力的な選択肢となるでしょう。最近では、古くても内装をフルリノベーションして、現代的なデザインや設備を備えた2K物件も増えています。

2Kの最大のメリットは、2つの居室が完全に独立している点です。これにより、それぞれのプライベート空間をしっかりと確保できます。例えば、夫婦で生活リズムが異なる場合でも、お互いの睡眠を妨げずに過ごせます。また、一つの部屋を寝室に、もう一つの部屋を書斎や趣味の部屋、あるいは将来の子供部屋として使うなど、柔軟な使い方が可能です。

一方で、デメリットとしては、共有のくつろぎスペースがないことが挙げられます。食事はどちらかの居室でとることになり、二人で一緒にテレビを見たり、ゆっくり過ごしたりするリビングのような空間はありません。そのため、コミュニケーションの場が限られてしまう可能性があります。また、キッチンが狭く、二人で同時に立つのが難しい、収納が少ないといったケースも考えられます。

2Kは、「家賃をできるだけ抑えたい」「お互いのプライベートな時間を重視したい」「築年数にはこだわらない」「共有リビングはなくても良い」と考えるカップルやルームシェアに適した間取りです。

2DKとは

2DKとは、「ダイニングキッチン(DK)」と「2つの居室」で構成される間取りです。 不動産の表示規約では、居室が2つ以上の場合、DKの広さは6帖以上10帖未満と定められています。この「食事をするための共有スペース」がある点が、2Kとの決定的な違いです。

2DKは、かつて日本の標準的なファミリー向け間取りとして広く普及したため、築年数が20~30年程度の物件に多く見られます。家賃は2LDKよりも安く、2Kよりも高いという中間的な価格帯に位置します。

最大のメリットは、「食寝分離」が実現できることです。食事はDKで、プライベートな時間はそれぞれの居室で、というように生活空間を明確に分けられます。これにより、生活にメリハリが生まれます。また、DKに小さめのソファやテレビを置けば、コンパクトながらもリビングのような空間として活用することも可能です。

2つの居室は、寝室と子供部屋、寝室と仕事部屋といったように、家族構成やライフスタイルの変化に対応しやすい柔軟性を持っています。新婚カップルが新生活をスタートする際の最初のステップとして、あるいは小さな子供が一人いる三人家族にとって、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。

ただし、DKの広さが10帖未満であるため、本格的なリビングセット(大型ソファやテーブル)を置くには手狭です。あくまで食事の場がメインとなり、家族全員でゆったりとくつろぐには限界があるかもしれません。また、物件によっては、DKと一つの居室が襖(ふすま)で仕切られているタイプもあります。この場合、襖を開放して広いリビングのように使うこともできますが、遮音性や独立性は低くなります。

2DKは、「2LDKほどの家賃は払えないが、食事とプライベートの空間は分けたい」「将来的な家族構成の変化にも対応できる間取りが良い」「コストと快適性のバランスを重視したい」と考える新婚カップルや小家族におすすめです。

2LDKとは

2LDKとは、「リビング・ダイニング・キッチン(LDK)」と「2つの居室」で構成される間取りです。 居室が2つ以上の場合、LDKの広さは10帖以上と定められており、広々とした共有スペースが確保されているのが最大の特徴です。現代の二人暮らし・ファミリー向け物件において、最も人気が高く、標準的な間取りと言えます。

2LDKの最大の魅力は、家族が集う快適な共有スペース(LDK)と、それぞれのプライベート空間(2つの居室)が両立されている点です。広いLDKでは、家族揃って食事をしたり、ソファでくつろぎながらテレビを見たり、子供が遊んだりと、多様な過ごし方ができます。友人を招いてホームパーティーを開くにも十分な広さがあります。

キッチンも、対面式やアイランド型など、家族とのコミュニケーションを取りやすい設計になっていることが多く、料理をしながら子供の様子を見守ることも可能です。

2つの居室は、夫婦の寝室、子供部屋、書斎、ゲストルームなど、ライフステージに応じて様々な用途に活用できます。子供が成長して個室が必要になった場合にも柔軟に対応できるため、長く住み続けることを想定しやすい間取りです。

デメリットは、やはり家賃が高額になることです。同じエリアの2DKと比較すると、数万円単位で家賃が高くなることも珍しくありません。また、専有面積が広くなるため、光熱費や掃除の手間も増えることになります。二人暮らしを始めたばかりで、まだ日中は二人とも仕事で家にいないことが多い、というカップルにとっては、ややオーバースペックに感じられるかもしれません。

2LDKは、「家族団らんの時間を大切にしたい」「共有スペースとプライベート空間の両方を充実させたい」「友人を招くことが多い」「将来子供が増える可能性も考慮して、長く住める家を選びたい」と考える、経済的に余裕のあるカップルやファミリーに最適な間取りです。

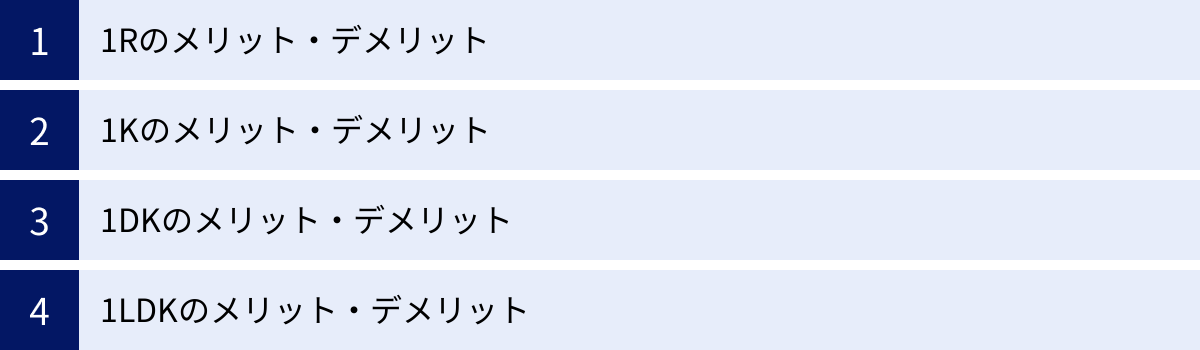

間取りタイプ別メリット・デメリット

これまで様々な間取りタイプを紹介してきましたが、ここでは改めて、一人暮らし向けの代表的な4つの間取り「1R」「1K」「1DK」「1LDK」に焦点を当て、それぞれのメリットとデメリットをより深く、具体的な生活シーンを想定しながら掘り下げていきます。自分の価値観やライフスタイルと照らし合わせ、どの点が自分にとって重要で、どの点が許容できるのかを考える材料にしてください。

1Rのメリット・デメリット

【メリット】

- 家賃・初期費用が安い: これが最大のメリットです。専有面積が狭く、構造もシンプルなため、同じエリアの他の間取りに比べて家賃が最も安く設定されています。浮いたお金を趣味や貯蓄に回したい人にとって、非常に合理的です。

- 開放感がある: 部屋を仕切る壁がないため、視界が抜け、実際の面積以上に広く感じられます。家具の配置を工夫することで、自分だけのオリジナルな空間を演出しやすいのも魅力です。

- 掃除が楽: 部屋が一つなので、掃除機をかけるのも一度で済みます。凹凸が少なく、掃除の手間と時間を大幅に削減できます。

- 冷暖房効率が良い: 空間が一体化しているため、エアコン一台で部屋全体を効率よく冷やしたり温めたりできます。これは光熱費の節約にも繋がります。

【デメリット】

- 料理の匂いが部屋中に広がる: キッチンと居住空間が直結しているため、特に魚を焼いたり、香りの強い料理をしたりすると、匂いがベッドや衣類、カーテンなどに染みついてしまう可能性があります。換気扇を常に回すなどの対策が必須です。

- プライバシーの確保が難しい: 玄関を開けると、部屋の奥まで見渡せてしまいます。宅配便の受け取りなど、一瞬の対応でも生活空間が丸見えになることに抵抗を感じる人もいます。

- 温度管理が難しい: 玄関と居室が一体なため、冬場はドアを開閉するたびに冷気が直接部屋に入り込み、室温が下がりやすいです。

- 収納スペースが少ない傾向: クローゼットが小さかったり、そもそも無かったりする物件も珍しくありません。荷物が多い人は、ベッド下収納や壁面収納などを活用する工夫が必要です。

【まとめ】

1Rはコストパフォーマンスを最優先し、生活の利便性における多少のデメリットは許容できるという人向けの、割り切った選択肢と言えるでしょう。

1Kのメリット・デメリット

【メリット】

- 生活空間にメリハリがつく: キッチンと居室がドアで仕切られているため、「料理をする場所」と「くつろぐ場所」が明確に分かれます。これにより、生活リズムが整いやすく、オンとオフの切り替えがしやすくなります。

- 料理の匂いや煙を遮断できる: 1Rの最大の欠点であった匂いの問題を解決できます。ドアを閉めておけば、居室側に匂いが移るのを大幅に防げるため、自炊派にとっては非常に大きなメリットです。

- プライバシーを守りやすい: 玄関から居室が直接見えないため、急な来客や配達員に対応する際も、プライベートな空間を見られずに済みます。安心して生活できるという精神的なメリットは大きいです。

- 室温を維持しやすい: 玄関と居室の間に廊下とドアが存在するため、外気の侵入をある程度防ぐことができ、冷暖房効率も悪くありません。

【デメリット】

- 1Rより家賃が高い: 一般的に、同じ立地・築年数の1Rと比較すると、家賃は高めに設定されています。

- キッチンスペースが狭いことが多い: 独立しているとはいえ、キッチンスペースは通路を兼ねていることも多く、2帖程度の狭い空間であることも珍しくありません。調理スペースがほとんどなく、冷蔵庫を置くとさらに手狭になる場合もあります。

- 開放感に欠ける: 仕切りがある分、1Rのような開放感は得られません。部屋のレイアウトによっては、やや閉塞的に感じてしまう可能性もあります。

【まとめ】

1Kは、家賃を抑えつつも、1Rのデメリットを解消したいと考える、バランス感覚に優れた選択肢です。特に自炊をする人や、プライバシーを重視する人には強くおすすめできます。

1DKのメリット・デメリット

【メリット】

- 「食」と「寝」の空間を完全に分離できる: これが1DKの最大の利点です。ダイニングキッチンで食事を済ませ、居室は純粋な寝室・リラックス空間として使えるため、非常に衛生的でメリハリのある生活が送れます。ベッドのすぐ横で食事をするのに抵抗がある人には最適です。

- 家具のレイアウトがしやすい: 居室にダイニングテーブルを置く必要がないため、ベッドやソファ、デスクなどを自由に配置できます。居室をすっきりと、広く使えるようになります。

- 来客対応がしやすい: 友人が遊びに来た際も、DKスペースに通せば、プライベートな寝室を見せる必要がありません。1Kよりもゆとりがあるため、数人の来客なら十分に対応可能です。

- 1LDKより家賃が手頃: LDK付きの物件に比べて家賃が安いため、「1Kでは物足りないが、1LDKは高すぎる」というニーズにぴったり合致します。

【デメリット】

- DKの広さが中途半端な場合がある: 規約上の最低ラインである4.5帖のDKだと、小さめのダイニングテーブルを置いただけでスペースが埋まってしまい、窮屈に感じることがあります。内見で広さをしっかり確認することが重要です。

- 築年数が古い物件が多い: 1DKは一昔前に流行した間取りのため、比較的新しい物件は少なく、築年数が経過しているものが多い傾向にあります。設備の古さが気になる場合もありますが、リノベーション物件を狙うのも一つの手です。

【まとめ】

1DKは、食事の時間を大切にし、生活空間をきっちり分けたいという明確な目的がある人にとって、コストパフォーマンスの高い非常に良い選択肢となります。

1LDKのメリット・デメリット

【メリット】

- 圧倒的な生活空間のゆとり: 8帖以上の広いLDKは、ダイニングセットとリビングセット(ソファ、テレビボード等)の両方を置いても余裕があります。快適で質の高い、ゆとりある暮らしを実現できます。

- 来客を気軽に招ける: 広々としたLDKは、ホームパーティーなど、人を招くのに最適です。プライベートな寝室とは完全に空間が分かれているため、気兼ねなくゲストをもてなせます。

- 家具・インテリアの自由度が高い: 広い空間を活かして、大型の家具を置いたり、観葉植物を飾ったり、趣味のスペースを作ったりと、インテリアを存分に楽しむことができます。

- 豊富な収納: LDKや居室にウォークインクローゼット(WIC)などの大型収納が備え付けられている物件が多く、荷物が多い人でも安心です。

- ライフスタイルの変化に対応しやすい: 二人暮らし(同棲)を始めることになっても、十分に対応できる広さと機能性を持っています。

【デメリット】】

- 家賃・管理費が高い: 一人暮らし向けの間取りの中では最も家賃が高額になります。予算に余裕がないと選択肢に入れること自体が難しいでしょう。

- 掃除の手間と光熱費が増える: 専有面積が広い分、日々の掃除は大変になります。また、広い空間を快適な温度に保つための光熱費も、ワンルームや1Kに比べて高くなりがちです。

- 一人暮らしには広すぎることも: 家にいる時間が短い人や、あまり人を招かない人にとっては、LDKを持て余してしまい、結果的に割高な家賃を払い続けることになる可能性もあります。

【まとめ】

1LDKは、家賃よりも日々の快適性や生活の質を最優先する人、社交的で人を招くのが好きな人向けの、理想のライフスタイルを実現するための投資と言えるでしょう。

ライフスタイル別!おすすめの間取りの選び方

間取り選びで失敗しないためには、「自分はどのような生活を送りたいのか」というライフスタイルを明確にすることが何よりも重要です。ここでは、5つの具体的なニーズ別に、それぞれ最適な間取りと選び方のポイントを解説します。自分の暮らしを想像しながら、ぴったりの間取りを見つけていきましょう。

家賃を最優先したい人

【おすすめの間取り】1R(ワンルーム)、1K

とにかく生活コストを抑え、家賃を第一に考えたいという方には、最も家賃相場が安い「1R(ワンルーム)」が最適な選択肢となります。専有面積が小さく、設備も最小限に抑えられているため、月々の固定費を大幅に削減できます。浮いたお金を学費、趣味、貯金、自己投資などに回したい学生や新社会人の方にぴったりです。

もし、料理の匂いやプライバシーの問題が少しでも気になるのであれば、次点の選択肢として「1K」を検討しましょう。1Rよりは少し家賃が上がりますが、キッチンと居室の間に仕切りがあるだけで、生活の質は格段に向上します。

【選び方のポイント】

- 駅からの距離や築年数で妥協点を探る: 都心部でも、駅から徒歩15分以上離れたり、築年数が30年以上の物件を選んだりすることで、相場より安い掘り出し物が見つかることがあります。

- 階数にこだわらない: 1階や2階といった低層階は、上層階に比べて家賃が安く設定されていることが多いです。

- バス・トイレ別の条件を緩める: バス・トイレ・洗面台が一体となった3点ユニットバスの物件は、家賃が安い傾向にあります。お風呂にこだわりがなければ、有力な選択肢です。

- 物件検索サイトの条件設定を駆使する: 「家賃〇万円以下」という条件で絞り込み、ヒットした物件の中から立地や設備などの優先順位を決めていくと効率的です。

料理好きでキッチンにこだわりたい人

【おすすめの間取り】1DK、1LDK、カウンターキッチン付きの1K

毎日のように自炊をし、キッチンで過ごす時間にこだわりたいという料理好きな方には、調理スペースと食事スペースが確保された「1DK」や「1LDK」が断然おすすめです。特に1LDKであれば、広々としたキッチンで快適に料理を楽しめます。友人やパートナーと一緒に料理をするにも十分なスペースがあります。

予算的に1DKや1LDKが難しい場合は、「1K」の中でもキッチンスペースが広めの物件や、カウンターキッチンが付いている物件を探してみましょう。カウンターキッチンであれば、調理したものをすぐにカウンターに出せ、食事の準備や後片付けがスムーズです。

【選び方のポイント】

- コンロの口数と種類: 本格的な料理をするなら、2口以上のコンロは必須です。火力の強いガスコンロか、手入れのしやすいIHクッキングヒーターか、好みで選びましょう。

- 調理スペース(ワークトップ)の広さ: まな板を置いても、まだ食材や調味料を置くスペースがあるかを確認します。シンクとコンロの間のスペースが広いと、作業効率が格段に上がります。

- シンクの大きさと深さ: 大きな鍋やフライパンが洗いやすいか、水はねしにくい深さがあるかを確認しましょう。

- 冷蔵庫・食器棚の設置スペース: 間取り図で「R」と記された冷蔵庫置き場のサイズはもちろん、食器棚を置くスペースが確保されているかも重要です。コンセントの位置も忘れずにチェックしてください。

- 換気性能: 窓や換気扇の位置を確認し、匂いや煙がこもりにくい構造になっているかを見極めましょう。

1Rは、料理の匂いが部屋全体に充満してしまうため、料理好きな方にはあまり向いていません。

オンオフを切り替えたい在宅ワーカー

【おすすめの間取り】1DK、1LDK、2K以上

在宅ワークが中心で、仕事とプライベートの時間をきっちり分けたい方には、生活空間と仕事空間を物理的に分離できる間取りが不可欠です。最も現実的でバランスの取れた選択肢は「1DK」でしょう。居室をプライベートな寝室・リラックス空間とし、ダイニングキッチン(DK)を仕事場として使うことで、オンオフの切り替えがスムーズになります。

予算に余裕があれば、「1LDK」が理想的です。広いLDKの一角にワークスペースを設けたり、独立した居室をまるごと書斎にしたりと、より快適で集中できる仕事環境を構築できます。

また、意外な選択肢として「2K」も考えられます。リビングはありませんが、一つの部屋を寝室、もう一つの部屋を完全な仕事部屋として使えるため、仕事への集中度は最も高まるかもしれません。家賃も比較的安価です。

【選び方のポイント】

- インターネット環境: 光回線が導入済みか、無料で利用できるかなどを確認しましょう。回線速度が仕事の効率に直結します。

- コンセントの位置と数: デスクトップPC、モニター、プリンターなど、多くの電子機器を使用するため、ワークスペースに十分な数のコンセントがあるかは死活問題です。

- 日当たりと遮音性: 長時間過ごす空間なので、自然光が入るか、また周囲の生活音が気にならないかは、集中力やメンタルヘルスを保つ上で非常に重要です。内見時に必ず確認しましょう。

- 背景に映るもの: Web会議が多い方は、カメラに映る背景を意識して家具の配置を考えられるか、部屋のレイアウトを確認することも大切です。

友人を招く機会が多い人

【おすすめの間取り】1LDK、広めの1DK

友人や同僚を家に招いて、食事会やホームパーティーを開くのが好きな社交的な方には、広々とした共有スペースを持つ「1LDK」が最適解です。10帖以上あるLDKなら、複数人のゲストがいても窮屈に感じることなく、快適にもてなすことができます。

また、LDKと寝室が完全に分かれているため、プライベートな空間を見られずに済むという大きなメリットがあります。生活感の出やすいベッド周りを気にすることなく、心置きなくゲストとの時間を楽しめます。

次点の候補としては、「広めの1DK」が挙げられます。DKが8帖近くあれば、ダイニングテーブルを囲んで4人程度のパーティーは十分に可能です。ただし、リビングセットを置くほどの余裕はないため、くつろぎの空間としては1LDKに劣ります。

【選び方のポイント】

- LDK・DKの形: 正方形に近い形のほうが、テーブルを中央に置きやすく、デッドスペースが生まれにくいため、大人数での利用に向いています。

- キッチンとリビング・ダイニングの位置関係: 対面式キッチンやアイランドキッチンなら、料理をしながらゲストとの会話に参加でき、パーティーがより盛り上がります。

- トイレと洗面所が独立しているか: ゲストが気兼ねなく使えるよう、バス・トイレ・洗面所がそれぞれ独立している(セパレートタイプ)ことが望ましいです。

- 玄関の広さ: 複数人の靴を置けるスペースがあるかも、意外と重要なポイントです。

1Rや1Kは、プライベート空間が丸見えになってしまうため、頻繁に人を招く方にはあまりおすすめできません。

荷物が多く収納スペースが欲しい人

【おすすめの間取り】WICやS(納戸)付きの物件、1LDK以上

衣類、趣味の道具、書籍、季節家電など、とにかく荷物が多いという方にとって、収納スペースの充実は間取り選びにおける最重要項目です。間取り図に「WIC(ウォークインクローゼット)」や「S(サービスルーム)」「N(納戸)」といった表記がある物件を積極的に探しましょう。

WICは、人が入れるほどの広さがあるクローゼットで、大量の衣類はもちろん、スーツケースやゴルフバッグなども収納できます。S(納戸)は、建築基準法上の採光基準などを満たさないため「居室」とは認められない小部屋ですが、その分、大型の収納スペースや書斎として活用するには最適です。

一般的に、部屋数が多く、専有面積が広い「1LDK」や「2DK」以上の間取りは、収納も充実している傾向にあります。

【選び方のポイント】

- 間取り図で収納の記号をチェック: 「CL(クローゼット)」「WIC」「SIC(シューズインクローゼット)」「S」などの記号と、その大きさ・数を確認します。

- 収納内部の仕様を確認: 内見時には、クローゼットの扉を開けて、奥行きや高さ、ハンガーパイプや棚の有無などを必ずチェックしましょう。手持ちの収納ケースが収まるかも確認しておくと安心です。

- 玄関収納の広さ: 靴が多い人は、「SB(シューズボックス)」の容量や、「SIC(シューズインクローゼット)」の有無も重要です。SICがあれば、靴だけでなくベビーカーやアウトドア用品なども収納できます。

- デッドスペースの活用を考える: 廊下や壁面に、自分で収納棚を設置できるスペースがあるかも見ておくと良いでしょう。

これだけは押さえたい!間取り図の略語集

間取り図には、「LDK」以外にも様々なアルファベットの略語が使われています。これらの意味を知っているかどうかで、間取り図から得られる情報量は格段に変わります。ここでは、物件探しで頻繁に目にする重要な略語をカテゴリー別に解説します。

| 略語 | 正式名称(英語など) | 意味・解説 |

|---|---|---|

| S, N | Service Room, 納戸 | 採光・換気等の基準で「居室」と認められない部屋。収納や書斎に使う。 |

| DEN | DEN | 書斎や趣味の小部屋。「隠れ家」的なニュアンス。 |

| RF | Roof Floor (Loft) | 屋根裏部屋。収納や寝室として利用できるが、はしごでの昇降が多い。 |

| CL | Closet | 衣類などを収納するスペース。いわゆる押入れやクローゼット。 |

| WIC, WCL | Walk-in Closet | 人が入れる大型のクローゼット。収納力が高い。 |

| SIC, SB | Shoes-in Closet, Shoes Box | 玄関の靴収納。SICは大型で靴以外の物も収納可能。 |

| UB | Unit Bath | 壁・床・天井が一体成型された浴室。3点ユニット(風呂・トイレ・洗面台が同室)を指すことが多い。 |

| R | Refrigerator | 冷蔵庫置き場。間取り図上の「R」はここに冷蔵庫を置くことを想定している。 |

| W | Washing machine | 洗濯機置き場。室内に防水パンがあるか、室外設置かを確認。 |

部屋・スペースに関する略語

S(サービスルーム)・N(納戸)

Sは「Service Room(サービスルーム)」、Nは「納戸(なんど)」の略で、基本的には同じものを指します。 これらは、建築基準法で定められた「居室」の条件(採光のための窓の面積や換気設備など)を満たしていない部屋のことです。そのため、間取り表記上は「部屋」としてカウントされず、「1SLDK」や「2LDK+N」のように表記されます。

法律上は居室ではありませんが、実際には小さな部屋として多目的に利用できます。 例えば、大型の収納スペースとして使うのはもちろん、書斎、趣味の部屋、シアタールーム、子供の遊び場など、アイデア次第で様々な活用が可能です。窓がない、または非常に小さいことが多いため、集中したい作業部屋や、衣類などを日焼けから守る収納部屋には最適です。

DEN(デン)

DEN(デン)は、英語で「(動物の)巣穴」や「隠れ家」を意味する言葉です。 不動産の間取りにおいては、明確な定義はありませんが、一般的に「書斎や趣味のための小部屋」というニュアンスで使われます。広さは2〜3帖程度のコンパクトな半個室空間であることが多く、S(サービスルーム)と同様に、法律上の居室の条件を満たしていない場合もあります。

S(納戸)が主に「収納」という機能的な側面で語られるのに対し、DENは「こもって楽しむ」という、より趣味性の高い空間を指す傾向があります。書斎として本棚を並べたり、PCデスクを置いてゲーム部屋にしたりと、まさに大人の隠れ家として活用できるスペースです。

RF(ロフト)

RFは「Roof Floor」の略で、一般的には「Loft(ロフト)」を指します。 天井を高くして部屋の一部を2層構造にし、上部空間を収納や寝室として利用できるようにしたスペースのことです。はしごや階段で昇り降りするのが特徴です。

ロフトは、縦の空間を有効活用することで、床面積以上の居住スペースを確保できるのが最大のメリットです。秘密基地のような雰囲気があり、寝室として使えば、下の居住スペースを広々と使うことができます。

ただし、注意点もいくつかあります。まず、建築基準法上、ロフトは「小屋裏物置等」という扱いで、天井高が1.4m以下、面積が直下階の2分の1未満といった制限があります。そのため、大人が立つことはできず、中腰での移動になります。また、温かい空気は上に溜まる性質があるため、夏場は熱がこもりやすく、非常に暑くなることがあります。エアコンの風が届きにくいことも多いため、サーキュレーターなどの対策が必要です。

収納に関する略語

CL(クローゼット)

CLは「Closet」の略で、主に洋服を収納するためのスペースです。 間取り図では、長方形のスペースに横線が入った形で描かれることが多いです。内部にはハンガーパイプが設置されており、スーツやコートなどを吊るして収納できます。上部に棚(枕棚)があるタイプも一般的です。広さや奥行きは物件によって様々なので、内見時に扉を開けて、自分の荷物が収まるかを確認することが重要です。

WIC・WCL(ウォークインクローゼット)

WICまたはWCLは「Walk-in Closet」の略で、その名の通り「人が歩いて入れる」大型のクローゼットです。 2帖以上の広さがあるものも珍しくなく、衣類だけでなく、スーツケース、季節家電、ゴルフバッグ、来客用の布団など、かさばる物をまとめて収納できます。両側にハンガーパイプがあったり、棚が設置されていたりと、収納力が非常に高いのが魅力です。荷物が多い人にとっては、このWICがあるかないかで、部屋の片付き具合が大きく変わってきます。

SIC・SB(シューズインクローゼット・シューズボックス)

SBは「Shoes Box(シューズボックス)」の略で、いわゆる「下駄箱」のことです。 一方、SICは「Shoes-in Closet(シューズインクローゼット)」または「Shoes-in Cloak(シューズインクローク)」の略で、靴を履いたまま入れる玄関横の小部屋のような収納スペースを指します。

SICはSBに比べてはるかに収納力が高く、靴を数十足単位で収納できるほか、傘、ベビーカー、三輪車、アウトドア用品、ゴルフバッグなども置くことができます。玄関周りをすっきりと保ちたい人や、趣味の道具が多い人にとっては非常に便利な設備です。

設備に関する略語

UB(ユニットバス)

UBは「Unit Bath(ユニットバス)」の略です。 この言葉は誤解されやすいのですが、本来の意味は「壁・床・天井・浴槽などのパーツをあらかじめ工場で製造し、現場で組み立てる浴室」のことを指します。防水性が高く、施工が容易なのが特徴です。

しかし、不動産業界の慣例として、「お風呂・トイレ・洗面台が同じ空間に収まっているタイプ」を指して「ユニットバス」または「3点ユニット」と呼ぶことが一般的になっています。一方で、お風呂とトイレが別々の「バス・トイレ別(セパレート)」の物件でも、浴室自体が工場生産のユニットであれば、それは本来の意味でのユニットバスです。

物件情報で「ユニットバス」と記載されている場合は、家賃の安い物件では3点ユニットを、比較的新しい物件では「浴室全体が一体成型されたタイプ」を指している可能性が高いと考えるとよいでしょう。

R(冷蔵庫置き場)

間取り図に四角で囲まれた「R」の文字があれば、それは「Refrigerator(冷蔵庫)」の置き場所を示しています。通常、近くに専用のコンセントが設置されています。内見の際には、このスペースの幅・奥行き・高さを採寸し、自分が持っている、あるいは購入予定の冷蔵庫が問題なく設置できるかを確認しましょう。

W(洗濯機置き場)

「W」は「Washing machine(洗濯機)」の置き場所を示します。通常、正方形のスペースに「W」と書かれています。重要なのは、この洗濯機置き場が「室内」にあるか「室外(ベランダなど)」にあるかです。室外設置の場合、雨風にさらされるため洗濯機が劣化しやすく、冬場の洗濯が辛いといったデメリットがあります。

また、室内置き場には、水漏れを防ぐための「防水パン」が設置されているかどうかも確認しましょう。防水パンのサイズによって設置できる洗濯機の大きさが制限される場合もあるため、採寸は必須です。

部屋の広さを表す「帖(畳)」と「平米」の関係

間取り図を見ていると、「洋室 6帖」や「LDK 12.5帖」のように、部屋の広さが「帖(じょう)」または「畳(じょう)」という単位で表記されていることに気づきます。一方で、物件全体の広さは「専有面積 25㎡」のように「平米(へいべい、平方メートル)」で示されます。この2つの単位の関係性を正しく理解することは、部屋の実際の広さをイメージする上で非常に重要です。

1帖(畳)は何平米?

部屋の広さを比較する際、「6帖と8帖なら、8帖のほうが広い」ということは直感的にわかります。では、それを平米に換算するとどうなるのでしょうか。

この点について、不動産業界には統一されたルールが存在します。公益社団法人不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約」では、住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合、畳1枚あたりの広さは「1.62平方メートル以上」でなければならないと規定されています。

つまり、【1帖 = 1.62㎡】 というのが、現在の不動産広告における基本的な換算式です。

この基準を使って、よく見かける帖数を平米に換算してみましょう。

- 4.5帖 = 1.62㎡ × 4.5 = 7.29㎡

- 6帖 = 1.62㎡ × 6 = 9.72㎡

- 8帖 = 1.62㎡ × 8 = 12.96㎡

- 10帖 = 1.62㎡ × 10 = 16.20㎡

- 12帖 = 1.62㎡ × 12 = 19.44㎡

この換算式を覚えておくと、「専有面積25㎡の1K」という情報から、「キッチンスペースなどを除くと、居室は大体7〜8帖くらいかな」といったように、より具体的な広さをイメージしやすくなります。逆に、「8帖の部屋」と聞いて、約13㎡の広さだと分かれば、手持ちのベッドやデスクが置けるかどうかを判断する助けになります。

注意点:地域によって1帖の広さは異なる

ここで一つ、非常に重要な注意点があります。それは、畳の大きさは、実は日本全国で統一されているわけではないということです。歴史的に、地域によって畳の規格が異なっており、主に以下の4つのサイズが存在します。

| 畳の種類 | 主な地域 | 1畳あたりのサイズ(目安) |

|---|---|---|

| 京間(きょうま) | 関西、中国、四国、九州地方 | 1.91m × 0.955m = 約1.82㎡ |

| 中京間(ちゅうきょうま) | 愛知、岐阜などの中京地方 | 1.82m × 0.91m = 約1.65㎡ |

| 江戸間(えどま) | 関東、東北、北海道など東日本 | 1.76m × 0.88m = 約1.55㎡ |

| 団地間(だんちま) | 全国の公団住宅、アパートなど | 1.70m × 0.85m = 約1.45㎡ |

表を見るとわかるように、最も大きい「京間」と最も小さい「団地間」では、1帖あたりの面積が約25%も異なります。つまり、同じ「6帖」の和室でも、京都の物件と東京の物件では、実際の広さがかなり違う可能性があるのです。

この混乱を避けるために、先述の不動産公正取引協議会連合会が「1帖 = 1.62㎡以上」という統一基準を設けました。この1.62㎡という数字は、ちょうど中京間と江戸間の間くらいの大きさにあたります。現在、新築物件や不動産情報サイトでは、この基準に沿って帖数表示がなされているのが主流です。

しかし、築年数の古い物件や、地方の不動産会社が独自に作成した図面などでは、今でもその地域の伝統的な畳のサイズを基準に帖数が記載されている場合があります。

したがって、物件を選ぶ際には、以下の点を心掛けることが重要です。

- 帖数表示を鵜呑みにしない: 特に和室や古い物件の場合、「〇帖」という数字はあくまで目安と捉えましょう。

- 平米(㎡)数を確認する: より正確な広さを知るためには、専有面積や各部屋の平米数を確認することが確実です。

- 内見で実際の広さを体感する: 図面上の数字だけではわからない、天井の高さや窓の大きさ、部屋の形による体感的な広がりがあります。

- メジャーを持参する: 内見時には必ずメジャーを持参し、家具を置きたい場所の寸法を自分で測ることが、入居後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ最も確実な方法です。

「帖」と「平米」の関係、そして地域による畳のサイズの違いを理解しておくことで、より精度の高い部屋探しが可能になります。

まとめ

賃貸物件探しにおける「間取り」の理解は、理想の住まいを見つけるための羅針盤です。本記事では、間取りの基本的な読み方から、ライフスタイル別のおすすめの選び方、専門的な略語の解説まで、網羅的に掘り下げてきました。

最後に、快適な新生活をスタートするために、この記事の要点を改めて確認しましょう。

- 間取りの基本は「数字」と「アルファベット」

- 先頭の数字は「居室の数」を示します。(例:「2」LDKなら居室が2つ)

- アルファベットは部屋の機能(L:リビング, D:ダイニング, K:キッチン, R:ルーム)を表します。この組み合わせで部屋の性格が決まります。

- 自分のライフスタイルに合った間取りを選ぶ

- 家賃重視なら1R、自炊派でプライバシーを保ちたいなら1K。

- 食事と寝る場所を分けたいなら1DK、広々と快適に暮らしたいなら1LDK。

- 二人暮らしや家族向けでは、プライベート重視でコストを抑えるなら2K、コストと機能のバランスなら2DK、家族団らんを最優先するなら2LDKが基本の選択肢となります。

- 間取り図の略語をマスターする

- S(サービスルーム)やWIC(ウォークインクローゼット)など、収納に関する略語は特に重要です。収納力は生活の質に直結します。

- UB(ユニットバス)やW(洗濯機置き場)といった設備関連の略語も、日々の快適さを左右するポイントです。

- 広さの単位「帖」と「平米」を正しく理解する

- 不動産広告の基準は「1帖=1.62㎡」です。これを覚えておけば、広さのイメージが湧きやすくなります。

- ただし、地域や築年数によって畳のサイズは異なる可能性があるため、帖数表示はあくまで目安とし、平米数や内見での体感、実測を重視することが失敗しないコツです。

間取り図は、単なる部屋の設計図ではありません。それは、これから始まるあなたの新しい暮らしの「設計図」そのものです。この記事で得た知識を武器に、たくさんの物件情報の中から、あなたの価値観やライフスタイルにぴったりと合う、最高の「一部屋」を見つけ出してください。

まずは不動産情報サイトを開き、今日学んだ知識を使いながら、様々な間取り図を眺めてみることから始めてみましょう。きっと、以前とは全く違う視点で、楽しく物件探しができるようになっているはずです。