新しい生活のスタートラインとなる賃貸物件への引っ越し。希望に満ち溢れる一方で、多くの人が頭を悩ませるのが「初期費用」です。一体いくら準備すれば良いのか、何に使われるお金なのか、そして少しでも安く抑える方法はないのか。こうした疑問や不安は、物件探しを始めるすべての人に共通する悩みと言えるでしょう。

この記事では、賃貸契約時に必要となる初期費用について、その全体像から具体的な内訳、家賃別の相場、そして賢く費用を抑えるための実践的な方法まで、網羅的に解説します。これから一人暮らしを始める学生や新社会人の方、住み替えを検討しているカップルやファミリー層まで、すべての方に役立つ情報を凝縮しました。

この記事を最後まで読めば、初期費用の仕組みを深く理解し、不必要な出費を避け、納得感のある物件選びができるようになります。資金計画の不安を解消し、スムーズで快適な新生活を始めましょう。

目次

賃貸の初期費用とは

賃貸物件を契約する際に、家賃とは別に最初にまとめて支払う費用のことを「初期費用」と呼びます。この初期費用は、単に「入居するためのお金」というだけでなく、大家さんや管理会社、そして入居者自身にとっても、それぞれに重要な役割と目的を持っています。その仕組みを理解することが、賢い物件選びの第一歩です。

初期費用が必要な主な理由は、以下の3つに大別できます。

- 大家さん・管理会社のリスクヘッジ: 賃貸経営には、家賃滞納や入居者の過失による物件の損傷といったリスクが伴います。敷金や保証会社利用料などは、こうした万が一の事態に備えるための「保険」や「担保」としての役割を果たします。これにより、大家さんは安心して物件を貸し出すことができます。

- 契約手続きに伴う実費: 物件の仲介を行う不動産会社への報酬(仲介手数料)や、入居者の入れ替わりに伴う鍵の交換、万が一の事故に備える火災保険への加入など、契約を成立させ、安全な入居環境を整えるために必要な実費が含まれています。これらは、サービス提供者への対価として支払われる費用です。

- 新生活をスムーズに始めるための前払い費用: 賃貸契約では、家賃は前払いが基本です。そのため、入居する月の家賃(月の途中からの場合は日割り家賃)と、その翌月分の家賃(前家賃)を初期費用に含めて支払うのが一般的です。これにより、入居直後の支払いの手間を省き、スムーズに新生活をスタートできます。

このように、初期費用は様々な目的を持つ費用の集合体です。だからこそ、物件探しを始める前に、その全体像とおおよその相場を把握しておくことが非常に重要になります。なぜなら、初期費用の予算を正確に把握することで、自分が借りられる家賃の上限が見えてきたり、引っ越し全体の費用計画を具体的に立てられたりするからです。「物件は気に入ったけれど、初期費用が思ったより高くて払えない」といった事態を避けるためにも、事前の知識は強力な武器となります。

一般的に、賃貸の初期費用は「家賃の〇ヶ月分」という形で概算されることが多く、この表現に慣れておくと、物件情報を見ただけですぐにおおよその金額をイメージできるようになります。次の章では、この「家賃の〇ヶ月分」という相場について、より具体的に掘り下げていきます。本記事を通じて、初期費用の内訳から相場、節約術までを体系的に学び、あなたの物件探しを成功に導く手助けができれば幸いです。

賃貸の初期費用の相場は家賃の4.5ヶ月〜6ヶ月分が目安

賃貸物件を契約する際、いったいどれくらいの初期費用を見込んでおけば良いのでしょうか。物件の条件や地域によって変動はありますが、一般的な目安として広く知られているのが「家賃の4.5ヶ月〜6ヶ月分」という金額です。

例えば、家賃8万円の物件を借りる場合、初期費用の目安は以下のようになります。

- 家賃の4.5ヶ月分:8万円 × 4.5 = 36万円

- 家賃の6ヶ月分:8万円 × 6.0 = 48万円

つまり、家賃8万円の部屋に入居するためには、およそ36万円から48万円程度のまとまった資金が必要になる可能性がある、ということです。この金額を聞いて「想像以上に高い」と感じる方も少なくないでしょう。しかし、この金額は決して不当なものではなく、複数の費用の積み重ねによって構成されています。

なぜ「4.5ヶ月〜6ヶ月分」という幅のある相場になるのか、その内訳を大まかに見てみましょう。

| 費用項目 | 家賃に対する割合(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 敷金 | 0〜2ヶ月分 | 退去時に返還される可能性のある預け金 |

| 礼金 | 0〜2ヶ月分 | 大家さんへのお礼金(返還されない) |

| 仲介手数料 | 0.5〜1ヶ月分 + 消費税 | 不動産会社への報酬 |

| 前家賃 | 1ヶ月分 | 入居する翌月分の家賃 |

| 日割り家賃 | 0〜1ヶ月分 | 月の途中から入居する場合のその月の家賃 |

| 火災保険料 | – | 約1.5万円〜2万円(2年契約) |

| 鍵交換費用 | – | 約1.5万円〜2.5万円 |

| 保証会社利用料 | 家賃の0.5〜1ヶ月分 | 連帯保証人の代わりとなる保証会社への費用 |

| 合計 | 約4.5〜6ヶ月分 | 上記費用と諸経費を合算した目安 |

このように、敷金や礼金がそれぞれ1ヶ月分か2ヶ月分か、あるいは0円かによって、合計金額は大きく変動します。例えば、敷金・礼金がともに0円の「ゼロゼロ物件」であれば、初期費用は家賃の3ヶ月分程度まで抑えることも可能です。逆に、新築や人気エリアの物件で敷金・礼金がそれぞれ2ヶ月分必要な場合は、合計で家賃の6ヶ月分を超えるケースも考えられます。

また、この相場はあくまで一般的な目安であり、いくつかの要因によって変動します。

- 物件の種別: 一般的に、アパートよりもマンションの方が、設備が充実している分、管理費が高く、初期費用もそれに伴って高くなる傾向があります。

- エリア: 都心部や人気の住宅街では、需要が高いため礼金が1〜2ヶ月分と高めに設定されていることが多く、初期費用総額も上がりやすくなります。一方、地方や郊外では礼金がない物件も珍しくありません。

- 契約時期: 1月〜3月の引っ越し繁忙期は、物件の需要が高まるため、強気の価格設定が多くなります。逆に、6月〜8月などの閑散期は、空室を早く埋めたい大家さんが礼金の減額などに応じてくれる可能性があり、初期費用を抑えやすくなります。

重要なのは、「家賃の4.5ヶ月〜6ヶ月分」という相場感を一つの基準として持ちつつ、自分が探している物件の条件に応じて柔軟に予算を考えることです。この相場を知っているだけで、不動産情報サイトで物件を見るときに、「この物件の初期費用は、だいたい〇〇円くらいか」と瞬時に計算できるようになります。これにより、自分の予算に合った物件を効率的に探し出すことができ、無理のない資金計画を立てるための確かな土台となります。

次の章では、この相場を構成している各費用の内訳について、一つひとつその目的や金額の目安を詳しく解説していきます。

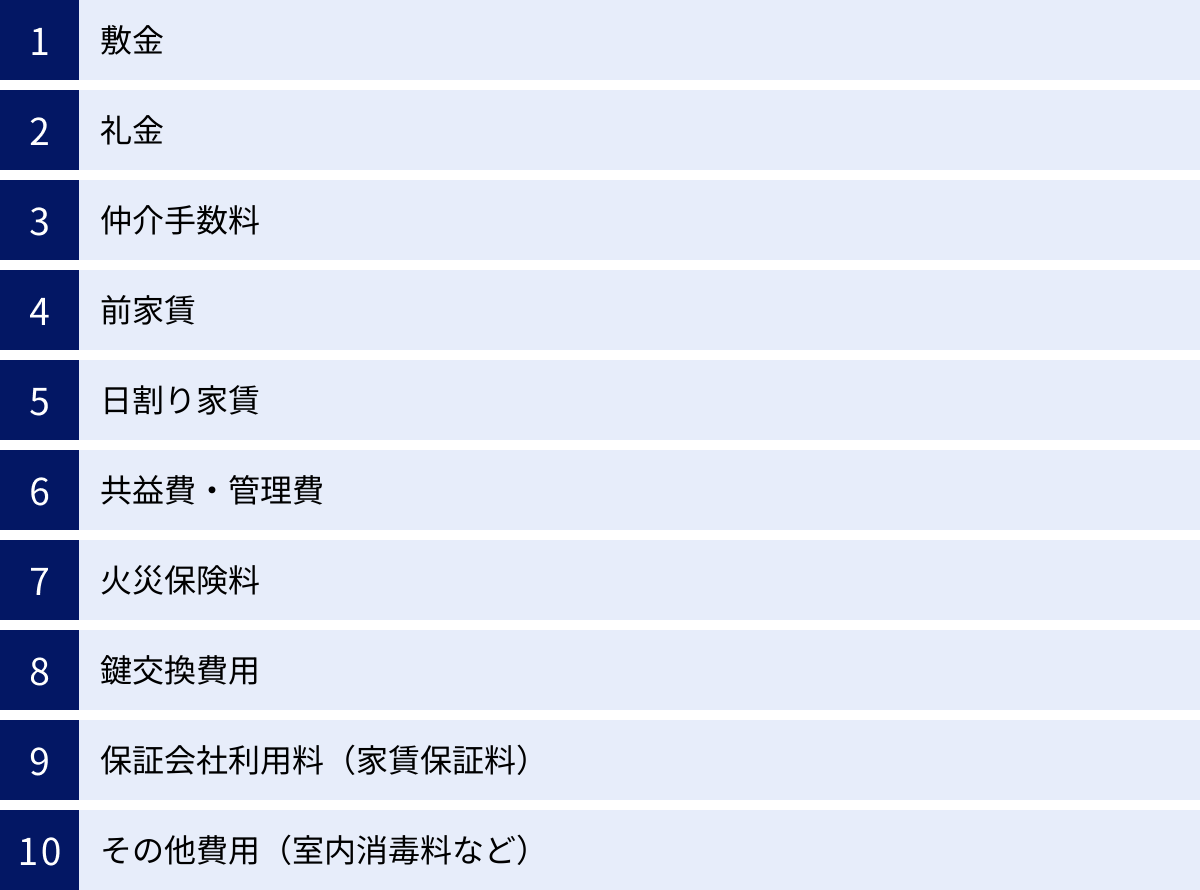

賃貸の初期費用の内訳と各費用の相場

「家賃の4.5ヶ月〜6ヶ月分」という初期費用の相場。その中身は、実に様々な項目で構成されています。ここでは、初期費用の見積書に記載される主な費用の内訳と、それぞれの目的、相場について詳しく解説します。各項目を正しく理解することで、見積書の内容を的確にチェックし、不要な費用を見抜く力が身につきます。

敷金

敷金とは、賃貸借契約における一種の「担保金」として、入居者が大家さんに預けるお金のことです。その主な目的は、家賃を滞納してしまった場合の補填や、入居者の故意・過失によって部屋に傷や汚れをつけてしまった場合の原状回復費用に充てることです。

- 相場: 家賃の0〜2ヶ月分。近年は1ヶ月分が最も一般的ですが、ペット可物件や高級賃貸では2ヶ月分に設定されることもあります。逆に、初期費用を抑えたい人向けに敷金0円の物件も増えています。

- 特徴: 敷金はあくまで「預け金」であるため、原則として退去時に返還されます。ただし、上記の原状回復費用や、未払いの家賃、退去時のクリーニング代などが差し引かれた上での返還となります。

- 注意点: 原状回復については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で基準を示しています。普通に生活していて生じる壁紙の日焼けや家具の設置跡といった「経年劣化・通常損耗」は大家さんの負担とされており、入居者が費用を負担する必要はありません。タバコのヤニ汚れや、物を落としてできた床の傷など、入居者の使い方に問題があった部分が修繕の対象となります。このルールを知っておくことは、退去時のトラブルを避けるために非常に重要です。

礼金

礼金とは、その名の通り、物件を貸してくれる大家さんに対して「お礼」として支払うお金です。これは戦後、住宅が不足していた時代に、部屋を貸してくれた大家さんへの謝礼として始まった慣習が今も残っているものと言われています。

- 相場: 家賃の0〜2ヶ月分。敷金と同様、1ヶ月分が主流です。

- 特徴: 礼金は敷金と異なり、退去時に返還されることは一切ありません。純粋に大家さんの収入となる費用です。

- 背景: 近年では、空室対策として礼金を0円に設定する「礼金ゼロ物件」も非常に増えてきています。特に、物件の供給が多いエリアや、引っ越しの閑散期には、礼金ゼロの物件を見つけやすくなります。初期費用を抑えたい場合は、礼金の有無が大きなポイントになります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を探し、紹介し、契約手続きをサポートしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。物件の案内から、大家さんとの条件交渉、契約書類の作成まで、一連の仲介業務に対する対価となります。

- 相場: 家賃の0.5ヶ月分〜1ヶ月分 + 消費税。

- 法律上の上限: 宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「家賃の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。法律では、この上限額を貸主と借主から合わせて受け取ることになっており、原則としては貸主から0.5ヶ月分、借主から0.5ヶ月分となります。しかし、契約前に借主の承諾があれば、借主が1ヶ月分を負担するという慣習が広く定着しています。

- 節約のポイント: 不動産会社の中には、集客戦略として「仲介手数料無料」や「半額」を掲げているところもあります。こうした会社は、貸主側から手数料(広告料など)を受け取ることで事業を成り立たせています。仲介手数料を節約したい場合は、こうした不動産会社を利用するのも一つの有効な手段です。

前家賃

前家賃とは、入居する月の翌月分の家賃のことです。日本の賃貸契約では、家賃は当月分を前月末までに支払う「前払い」が一般的です。そのため、契約時に、入居を開始する月の家賃(日割り家賃)と合わせて、その次の月の家賃も先に支払っておく必要があります。

- 相場: 家賃の1ヶ月分。

- 例: 4月10日に入居する場合、初期費用として4月分の日割り家賃と、5月分の家賃(前家賃)を支払います。そして5月末には、6月分の家賃を支払うというサイクルになります。

日割り家賃

日割り家賃は、月の途中から入居する場合に支払う、その月の残りの日数分の家賃です。例えば、4月15日から入居する場合、4月15日から4月30日までの16日分の家賃が日割り家賃として請求されます。

- 計算方法: (月額家賃 ÷ その月の日数) × 入居日数

- 例:家賃9万円の物件に4月15日から入居する場合(4月は30日)

(90,000円 ÷ 30日) × 16日間 = 48,000円

- 例:家賃9万円の物件に4月15日から入居する場合(4月は30日)

- 注意点: 入居日をいつにするかによって、この日割り家賃の金額は変動します。月初に入居すれば日割り家賃は高くなりますが、前家賃と合わせて約2ヶ月分の家賃を支払うことになります。一方、月末に入居すれば日割り家賃は安く済みますが、すぐに翌月分の家賃の支払い日が来てしまいます。

共益費・管理費

共益費や管理費は、マンションやアパートの共用部分を維持・管理するために使われる費用です。廊下の電灯、エレベーターの保守点検、エントランスやゴミ捨て場の清掃など、入居者全員が快適に過ごすための費用と考えると分かりやすいでしょう。

- 相場: 物件の規模や設備によって様々で、数千円から、タワーマンションなどでは数万円になることもあります。

- 初期費用における扱い: 初期費用では、前家賃と同様に入居月の日割り分と翌月分を請求されるのが一般的です。

- 注意点: 物件情報サイトなどでは、家賃とは別に「管理費・共益費」として記載されています。物件を比較する際は、家賃と管理費・共益費を合算した「総家賃」で考えることが重要です。

火災保険料

火災保険は、火事や水漏れ(加害者・被害者どちらの立場でも)、盗難などの偶発的な事故によって生じた損害を補償するための保険です。多くの賃貸契約で加入が義務付けられています。

- 相場: 15,000円〜20,000円程度(2年契約)が一般的です。

- 特徴: 不動産会社が提携している保険会社の商品を案内されることがほとんどです。しかし、法律で加入が強制されているわけではなく、あくまで大家さんが契約の条件として定めているものです。そのため、大家さんの許可が得られれば、自分で同等以上の補償内容を持つ保険を探して加入することも可能な場合があります。自分で探すことで、保険料を数千円安くできる可能性があります。

鍵交換費用

鍵交換費用は、前の入居者から鍵を新しいものに交換するための費用です。これは、前の入居者が合鍵を持っている可能性などを考慮した、防犯上の非常に重要な措置です。

- 相場: 15,000円〜25,000円程度。ピッキングに強いディンプルキーなど、防犯性の高い鍵の場合は費用が高くなる傾向があります。

- 負担者: 基本的には、新たに入居する借主が負担するのが慣例となっています。安全に暮らすための必要経費と捉えましょう。

保証会社利用料(家賃保証料)

保証会社利用料は、家賃保証会社を利用するために支払う費用です。家賃保証会社は、万が一入居者が家賃を滞納した場合に、大家さんに対して家賃を立て替え払いしてくれる会社です。

- 背景: かつては親族などに「連帯保証人」になってもらうのが一般的でしたが、人間関係の変化や高齢化などを背景に、近年では連帯保証人の代わりに保証会社の利用を必須とする物件が非常に増えています。

- 相場: 料金体系は保証会社によって異なりますが、初回契約時に家賃(管理費等含む)の50%〜100%、または2万円〜3万円の定額制が主流です。加えて、1年または2年ごとに1万円程度の「更新料」がかかるのが一般的です。

その他費用(室内消毒料など)

上記以外にも、不動産会社によっては様々な名目の費用が見積もりに含まれることがあります。

- 室内消毒料・害虫駆除費(約1.5万円〜2万円): 入居前に室内を消毒・殺菌するための費用。

- 24時間サポート費用(約1.5万円〜2万円/2年): 水漏れや鍵の紛失など、生活上のトラブルに24時間対応してくれるサービスへの加入料。

- 消火器代、安心入居サポートなど: 不動産会社独自のサービス費用。

これらの「その他費用」については、実は法的な義務はなく、任意(オプション)のサービスであることがほとんどです。特に「室内消毒料」は、前の入居者が退去した後のクリーニングで基本的な清掃は済んでいるはずです。もし不要だと感じれば、「このサービスは断れますか?」と確認してみましょう。不要なオプションを断ることも、初期費用を抑えるための重要なテクニックです。

【家賃別】賃貸の初期費用シミュレーション

賃貸の初期費用の相場が「家賃の4.5ヶ月〜6ヶ月分」と言われても、具体的な金額をイメージするのは難しいかもしれません。そこで、一般的な条件を想定して、家賃別に初期費用がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。

ここでは、以下の条件で計算します。

- 敷金: 家賃1ヶ月分

- 礼金: 家賃1ヶ月分

- 仲介手数料: 家賃1ヶ月分 + 消費税(10%)

- 前家賃: 家賃1ヶ月分

- 保証会社利用料: 家賃の50%

- 火災保険料: 20,000円(固定)

- 鍵交換費用: 20,000円(固定)

- ※入居は月初とし、日割り家賃は発生しないものとします。

- ※共益費・管理費は家賃に含まれるものとします。

このシミュレーションはあくまで一例です。敷金・礼金が0円の物件を選んだり、仲介手数料が半額の不動産会社を利用したりすることで、合計金額は大きく変わることを念頭に置いてご覧ください。

家賃5万円の場合

学生や新社会人の一人暮らしで選ばれることが多い価格帯です。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 敷金 | 50,000円 |

| 礼金 | 50,000円 |

| 仲介手数料(+消費税) | 55,000円 |

| 前家賃 | 50,000円 |

| 保証会社利用料 | 25,000円 |

| 火災保険料 | 20,000円 |

| 鍵交換費用 | 20,000円 |

| 合計 | 270,000円 |

家賃5万円の物件でも、初期費用は30万円近くになる可能性があります。特に初めての一人暮らしでは、この初期費用に加えて、家具・家電の購入費用や引っ越し業者への支払いも必要になるため、余裕を持った資金計画が不可欠です。

家賃7万円の場合

都心近郊や、少し広さや設備にこだわりたい一人暮らし向けの価格帯です。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 敷金 | 70,000円 |

| 礼金 | 70,000円 |

| 仲介手数料(+消費税) | 77,000円 |

| 前家賃 | 70,000円 |

| 保証会社利用料 | 35,000円 |

| 火災保険料 | 20,000円 |

| 鍵交換費用 | 20,000円 |

| 合計 | 362,000円 |

家賃が2万円上がるだけで、初期費用も約9万円増加します。これは、初期費用の多くが家賃を基準に計算されるためです。家賃を月々2万円多く支払う決断は、初期費用で約10万円の差を生むということを意識しておくと、物件選びの判断基準が変わるかもしれません。

家賃10万円の場合

カップルでの二人暮らし(1LDKなど)や、都心部でゆとりのある一人暮らし(広めの1Kや1DK)を考える場合の価格帯です。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 敷金 | 100,000円 |

| 礼金 | 100,000円 |

| 仲介手数料(+消費税) | 110,000円 |

| 前家賃 | 100,000円 |

| 保証会社利用料 | 50,000円 |

| 火災保険料 | 20,000円 |

| 鍵交換費用 | 20,000円 |

| 合計 | 500,000円 |

合計金額は50万円の大台に乗ります。このクラスの物件になると、初期費用の負担もかなり大きくなります。次の章で解説する「初期費用を安く抑える方法」を実践することで、この金額をいかに減らせるかが、物件契約の鍵となります。

家賃12万円の場合

ファミリー層向けの2LDKや、都心部でグレードの高い物件を借りる場合の価格帯です。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 敷金 | 120,000円 |

| 礼金 | 120,000円 |

| 仲介手数料(+消費税) | 132,000円 |

| 前家賃 | 120,000円 |

| 保証会社利用料 | 60,000円 |

| 火災保険料 | 20,000円 |

| 鍵交換費用 | 20,000円 |

| 合計 | 592,000円 |

家賃12万円の物件では、初期費用は約60万円近くになります。このシミュレーションは敷金・礼金が各1ヶ月分という比較的標準的なケースですが、もしこれが新築などで各2ヶ月分となると、さらに24万円が上乗せされ、合計は80万円を超えてきます。

これらのシミュレーションからわかるように、初期費用は家賃に大きく左右されます。月々の支払いを楽にするために少し安い家賃の物件を選ぶことは、結果的に初期費用を大幅に抑えることにも繋がるのです。

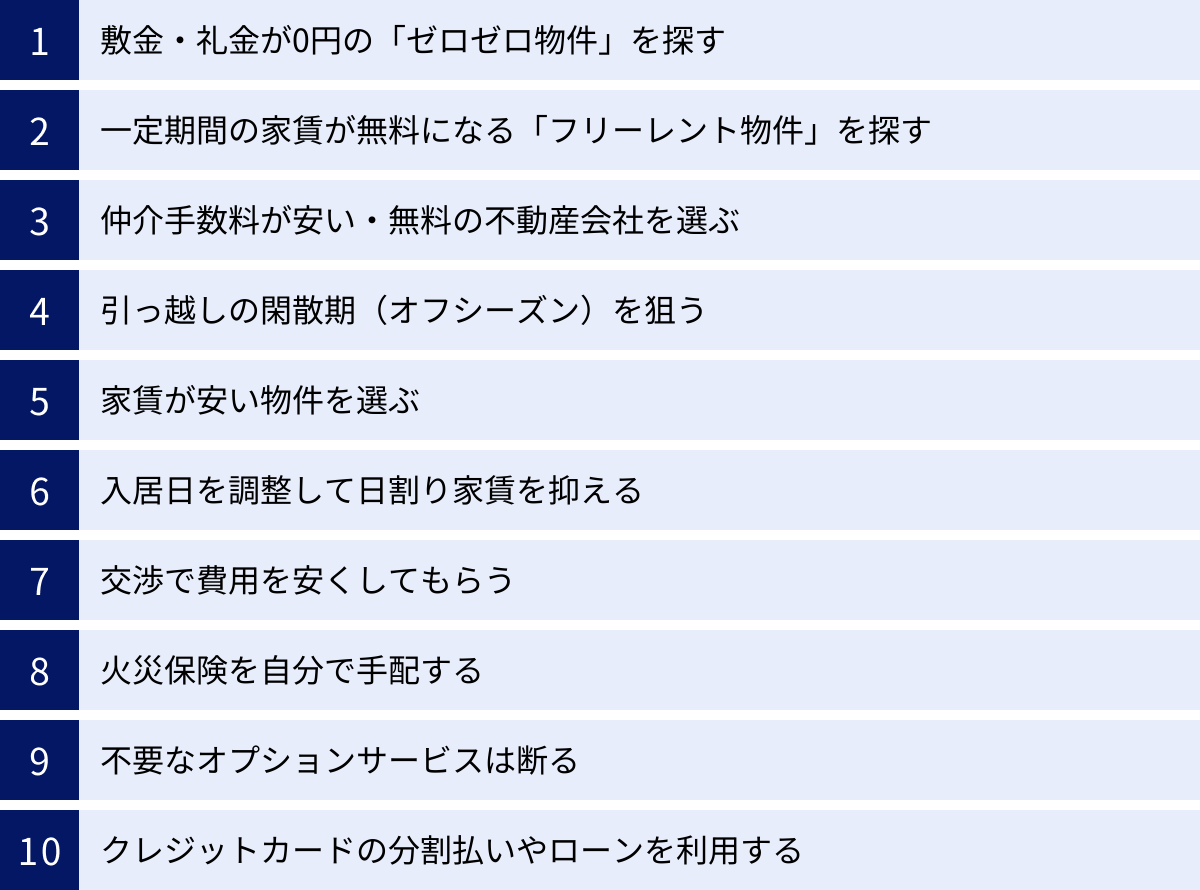

賃貸の初期費用を安く抑える10の方法

まとまった金額が必要になる賃貸の初期費用。しかし、諦める必要はありません。物件の探し方や交渉、手続きの工夫次第で、初期費用は数十万円単位で安くできる可能性があります。ここでは、誰でも実践できる初期費用の節約術を10個、具体的にご紹介します。

① 敷金・礼金が0円の「ゼロゼロ物件」を探す

初期費用の中で大きな割合を占める敷金と礼金。この両方が0円の物件は「ゼロゼロ物件」と呼ばれ、初期費用を劇的に抑えることができます。家賃10万円の物件なら、敷金・礼金(各1ヶ月)だけで20万円の節約になります。

- 探し方: 不動産情報サイトで「敷金なし(0円)」「礼金なし(0円)」の条件にチェックを入れて検索します。

- 注意点: 「ゼロゼロ」には理由があると考えましょう。人気がなくて長期間空室になっている、家賃が周辺の相場より割高に設定されている、などのケースがあります。また、短期解約違約金(例:1年未満の解約で家賃2ヶ月分)が設定されていたり、退去時に高額なクリーニング費用を請求される特約が付いていたりすることもあるため、契約内容は隅々まで確認することが極めて重要です。

② 一定期間の家賃が無料になる「フリーレント物件」を探す

フリーレントとは、入居後の一定期間(0.5ヶ月〜長いものでは3ヶ月程度)の家賃が無料になる契約形態のことです。初期費用として支払う前家賃が不要になるため、実質的に家賃1ヶ月分の負担が軽減されます。

- メリット: 初期費用の負担軽減はもちろん、入居直後の経済的な余裕が生まれます。浮いたお金を家具や家電の購入に充てることもできます。

- 注意点: ゼロゼロ物件と同様に、短期解約違約金が設定されていることがほとんどです。「フリーレント期間を含め、最低1年間は住むこと」などが条件となっている場合が多いので、長期で住む予定の人向けの選択肢と言えます。

③ 仲介手数料が安い・無料の不動産会社を選ぶ

仲介手数料は法律で「家賃の1ヶ月分+消費税」が上限と定められていますが、下限はありません。不動産会社の中には「仲介手数料半額」や「無料」を強みとしている会社も存在します。

- 仕組み: なぜ無料にできるのかというと、そうした会社は入居者(借主)から手数料をもらう代わりに、大家さん(貸主)から広告料(AD)という形で報酬を得ているからです。

- 探し方: 「物件名 仲介手数料無料」や「地域名 仲介手数料半額」などでインターネット検索すると、対応してくれる不動産会社が見つかることがあります。家賃10万円なら、最大で11万円も節約できる可能性がある、非常に効果的な方法です。

④ 引っ越しの閑散期(オフシーズン)を狙う

物件探しや引っ越しのタイミングを選べるなら、閑散期を狙うのが賢い選択です。不動産業界の繁忙期は、新生活が始まる1月〜3月。この時期は物件の動きが激しく、交渉の余地も少なくなります。

- 狙い目の時期: 6月〜8月の梅雨から夏にかけての時期、そして11月〜12月は閑散期とされています。

- メリット: この時期は空室を抱えた大家さんが「早く入居してほしい」と考えるため、礼金の値下げや家賃交渉に応じてくれる可能性が高まります。また、引っ越し業者の料金も繁忙期に比べて安くなるため、トータルコストを抑えられます。

⑤ 家賃が安い物件を選ぶ

最もシンプルで、かつ根本的な解決策です。初期費用の大部分は家賃に連動して決まるため、毎月の家賃を5,000円下げるだけで、初期費用全体では2万5,000円〜3万円程度安くなる計算になります(家賃の5〜6ヶ月分で換算)。

- 条件の再検討: 「駅徒歩5分」を「10分」に、「新築」を「築10年以内」に、「オートロック必須」を「モニター付きインターホンで可」にするなど、自分にとって本当に譲れない条件は何かを考え、優先順位の低い条件を少し緩めることで、より家賃の安い物件が見つかります。

⑥ 入居日を調整して日割り家賃を抑える

月の途中で入居すると、その月の日割り家賃と翌月分の前家賃を二重で支払うことになり、一時的な負担が大きくなります。

- ベストな入居日: 交渉が可能であれば、入居日をできるだけ月初の1日に近づけてもらうのが理想です。これにより、日割り家賃が発生せず、支払いは前家賃(翌月分)だけで済みます(当月分はまるまる1ヶ月分支払う)。もしくは、思い切って月末に入居すれば、日割り家賃は数日分で済みます。

- 交渉: 「現在の家の家賃との二重払いを避けたいので、入居日を〇日に調整できませんか?」と不動産会社に相談してみましょう。

⑦ 交渉で費用を安くしてもらう

全ての費用が交渉できるわけではありませんが、一部の費用は交渉に応じてくれる可能性があります。特に礼金や家賃は、大家さんの裁量で決められる部分が大きいため、交渉の対象になりやすいです。詳しい交渉術は後の章で解説しますが、「ダメ元でも言ってみる」という姿勢が重要です。

⑧ 火災保険を自分で手配する

賃貸契約では火災保険への加入が必須ですが、不動産会社から提示される保険に必ず入らなければならないわけではありません。

- 確認事項: 「自分で探した火災保険に加入することは可能ですか?」と不動産会社や大家さんに確認してみましょう。

- 方法: ネット系の保険会社などで見積もりを取れば、同等以上の補償内容で年間数千円〜1万円程度安くなるケースがあります。ただし、加入を証明する書類の提出を求められるので、手続きはしっかり行いましょう。

⑨ 不要なオプションサービスは断る

見積書をよく見ると、「室内消毒料」「24時間安心サポート」「簡易消火器具代」といった項目が入っていることがあります。これらは入居に必須ではない任意のオプションサービスであることが大半です。

- 対処法: 見積もりを受け取った際に、「この項目は必須ですか? 外すことは可能ですか?」と一つひとつ確認しましょう。特にこだわりがなければ、はっきりと断ることで2万円〜5万円程度の費用を削減できます。

⑩ クレジットカードの分割払いやローンを利用する

これは費用を「安くする」方法ではありませんが、一括での支払いが難しい場合の負担を軽減するための選択肢です。

- クレジットカード払い: 最近では初期費用の支払いにクレジットカードを利用できる不動産会社が増えています。カード決済後に、自分で分割払いやリボ払いに変更することで、月々の支払い負担を平準化できます。

- 初期費用ローン: 不動産会社が提携している信販会社のローンを利用する方法もあります。

- 注意点: いずれの方法も金利や手数料が発生するため、総支払額は現金一括払いよりも高くなります。あくまで最終手段と考え、計画的に利用することが大切です。

初期費用を抑えるための交渉術

物件探しにおいて、交渉は初期費用を抑えるための非常に強力な武器となります。しかし、やみくもにお願いするだけでは成功しません。どの費用が交渉しやすく、どのタイミングで、どのように伝えるかが重要です。ここでは、交渉を成功に導くための具体的なテクニックを解説します。

交渉しやすい費用と難しい費用

まず、全ての費用が交渉のテーブルに乗るわけではないことを理解しておく必要があります。交渉の成功率を高めるためには、ターゲットを絞ることが肝心です。

| 交渉のしやすさ | 費用項目 | 理由 | |

|---|---|---|---|

| 交渉しやすい | ◎ | 礼金 | 大家さんの直接的な収入であり、裁量で値下げしやすい。特に閑散期や長期空室の物件は狙い目。 |

| 〇 | 家賃 | 数千円単位の値下げであれば応じてもらえる可能性がある。家賃は将来の収益にずっと影響するため、大幅な値下げは難しい。 | |

| 〇 | フリーレント | 「家賃1ヶ月分無料」にしてもらう交渉。初期費用の直接的な減額ではないが、実質的な負担を大きく減らせる。 | |

| ◎ | オプション費用 | 室内消毒料など、任意加入のサービスはそもそも断れることが多い。 | |

| 交渉が難しい | × | 敷金 | 大家さんの利益ではなく、あくまで預かり金(担保)であるため、交渉は極めて困難。 |

| △ | 仲介手数料 | 不動産会社の主要な収益源であり、法律で上限も定められているため、原則として交渉は難しい。(仲介手数料半額等をうたう会社は別) | |

| × | 火災保険料 | 外部の保険会社に支払う費用のため、不動産会社や大家さんの一存では変更できない。 | |

| × | 保証会社利用料 | 外部の保証会社に支払う費用のため、交渉はできない。 | |

| × | 鍵交換費用 | 防犯上の観点から必須であり、実費がかかるため交渉は困難。 |

この表からわかるように、交渉の主なターゲットは「礼金」と「家賃」になります。特に礼金は、大家さんの気持ち次第でゼロになる可能性もあるため、最も交渉の価値がある費用と言えるでしょう。

交渉に最適なタイミング

交渉を切り出すタイミングは、その成否を大きく左右します。

最適なタイミングは、「入居申込書を提出する直前」または「提出と同時」です。

なぜこのタイミングがベストなのでしょうか。

それは、「この物件に決めたい」という強い入居の意思を相手に示した上で、「ただ、この条件さえクリアできれば…」という最終的なお願いとして伝えることができるからです。

- 早すぎる交渉(例:内見時): まだ入居の意思が固まっていない段階で交渉を始めると、不動産会社の担当者に「他にもっと良い条件の物件を探している冷やかし客かもしれない」と思われ、真剣に取り合ってもらえない可能性があります。

- 遅すぎる交渉(例:契約書にサインする直前): 審査も通り、契約の準備がすべて整った段階で交渉を切り出すのは、相手に対して不誠実な印象を与え、心証を悪くする「後出しジャンケン」と受け取られかねません。最悪の場合、破談になるリスクもあります。

申し込みの段階で「この物件にぜひ住みたいと思っています。つきましては、もし可能であれば礼金を少しお安くしていただくことはできませんでしょうか。この条件を承諾いただければ、すぐに申し込み手続きを進めさせていただきます」といった形で伝えるのが、最もスムーズで効果的です。

交渉を成功させる伝え方のポイント

タイミングが良くても、伝え方が悪ければ交渉はうまくいきません。相手に「この人のためなら、なんとかしてあげたい」と思わせるような、丁寧で戦略的なコミュニケーションを心がけましょう。

- 「入居したい」という強い意志を前面に出す

高圧的に「安くしろ」と言うのではなく、「この物件のデザインが大変気に入っており、ぜひとも契約したいと考えております」といったように、まずは物件を褒め、入居への熱意を伝えます。相手も人間なので、自分の物件を気に入ってくれた人に対しては、協力的になりやすいものです。 - 謙虚で低姿勢な態度を貫く

交渉は「お願い」です。「〜していただけないでしょうか」「もし可能でしたら〜」といった、あくまで相手に判断を委ねる丁寧な言葉遣いを徹底しましょう。「安くしてくれないなら契約しない」というような脅しとも取れる態度は、相手の感情を逆なでし、交渉の可能性を閉ざしてしまいます。 - 具体的な希望額を提示する

漠然と「安くしてください」とお願いするよりも、「あと3,000円だけ家賃をお安くしていただけませんか?」や「礼金を1ヶ月分から半月分にご相談できないでしょうか?」のように、具体的で現実的な数字を提示する方が、相手も検討しやすくなります。この金額なら即決するという意思表示にもなり、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。 - 閑散期や長期空室物件を狙う

前述の通り、6月〜8月などの閑散期は、大家さんも空室を早く埋めたいと考えているため、交渉の成功率が格段に上がります。また、不動産情報サイトで公開されてから数ヶ月経っているような長期空室物件も、交渉に応じてもらいやすい狙い目です。 - 断られても当然、という心構えで臨む

特に人気の高い新築物件や駅近物件では、交渉が一切通らないことも珍しくありません。交渉はあくまで「できたらラッキー」くらいの気持ちで臨み、もし断られても、感情的になったり、しつこく食い下がったりするのはやめましょう。潔く引き下がることも、良い関係を築く上で大切です。

これらの交渉術を駆使すれば、初期費用を賢く節約できる可能性が高まります。ぜひ、自信を持ってチャレンジしてみてください。

初期費用の支払いタイミングと流れ

物件が決まり、いよいよ契約へ。しかし、「初期費用って、一体いつまでに支払えばいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。ここでは、物件の申し込みから入居に至るまでの全体的な流れと、その中で初期費用を支払う具体的なタイミングについて解説します。

申し込みから入居までのステップ

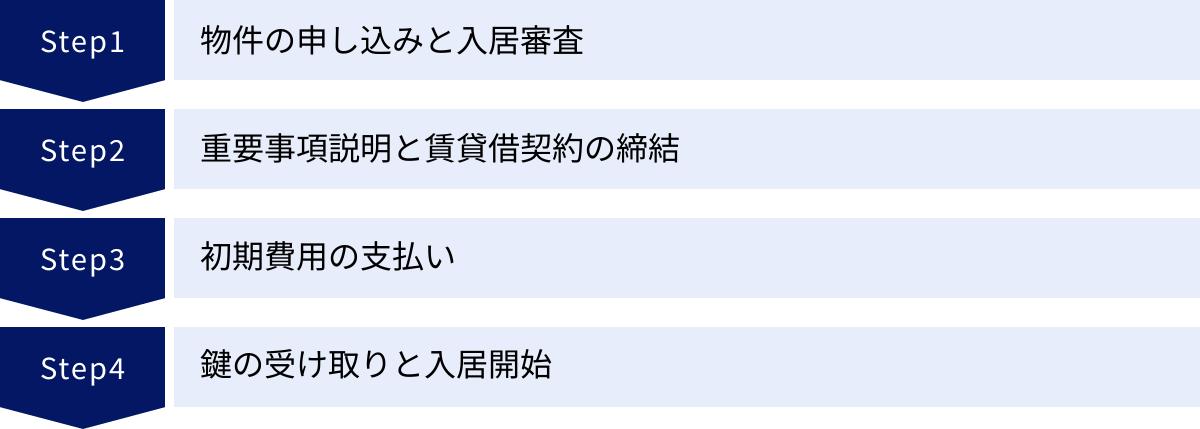

賃貸契約は、一般的に以下の4つのステップで進んでいきます。初期費用の支払いは、このプロセスの中盤に位置します。

物件の申し込みと入居審査

気に入った物件が見つかったら、最初に行うのが「入居申込書」の提出です。氏名、住所、勤務先、年収、連帯保証人の情報などを記入します。この申込書と、身分証明書(運転免許証など)や収入証明書(源泉徴収票など)のコピーをもとに、大家さんや管理会社、保証会社が「この人に部屋を貸しても問題ないか(家賃の支払い能力があるかなど)」を判断する「入居審査」が行われます。

- 審査期間: 一般的に3日〜1週間程度かかります。この間は、結果を待つことになります。

重要事項説明と賃貸借契約の締結

無事に入居審査を通過すると、不動産会社から連絡があります。次に、宅地建物取引士の資格を持つ担当者から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の設備や契約条件、禁止事項、解約時のルールなど、契約に関する非常に重要な内容を口頭で説明するものです。不明な点があれば、この時点で必ず質問しましょう。

説明内容に納得できたら、「賃貸借契約書」に署名・捺印し、正式に契約を締結します。

初期費用の支払い

契約締結後、不動産会社から初期費用の請求書が発行されます。この請求書に記載された金額を、指定された期日までに銀行振込などで支払います。この支払いが完了しないと、次のステップに進むことはできません。

鍵の受け取りと入居開始

初期費用の支払いが確認されると、いよいよ鍵の受け取りです。契約時に定めた「入居可能日」に、不動産会社の店舗などで鍵を受け取ります。この瞬間から、正式に新しい部屋に入ることができるようになります。

初期費用はいつ支払う?

上記の流れからもわかるように、初期費用を支払う具体的なタイミングは、

「賃貸借契約を結んでから、鍵を受け取る(入居日)までの間」

というのが一般的です。

もう少し詳しく言うと、重要事項説明を受けて契約書にサインをした後、不動産会社から「〇月〇日までに、こちらの口座にお振り込みください」といった形で、明確な支払期日を指示されます。この期日は、通常、契約締結日から1週間〜10日後、遅くとも入居日の前日までに設定されることがほとんどです。

なぜこのタイミングなのでしょうか?

大家さんや管理会社からすれば、費用を受け取る前に鍵を渡してしまうと、万が一支払われなかった場合に大きなリスクを負うことになります。そのため、「費用の支払いを確認してから鍵を渡す」という流れが徹底されているのです。

したがって、入居希望者は、契約手続きが始まる頃には初期費用の全額を用意しておく必要があります。もし支払いが期日に間に合わないと、鍵の受け取りが遅れ、計画していた引っ越し日に間に合わないといったトラブルに発展する可能性もあります。資金の準備は、物件探しと並行して早めに行っておくことが、スムーズな引っ越しを実現するための重要なポイントです。

賃貸契約で後悔しないための注意点

無事に物件が決まり、契約手続きに進む段階は、新生活への期待で胸が高鳴る瞬間です。しかし、この最終段階で気を抜いてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、契約時と、その先の退去時まで見据えた、後悔しないための2つの重要な注意点を解説します。

見積書をもらい内訳を必ず確認する

物件の申し込みを決める前、あるいは申し込みと同時に、必ず「初期費用の見積書」を書面で発行してもらいましょう。口頭での説明だけでは、認識のズレや聞き間違いが生じる可能性があります。書面で一つひとつの項目を確認することが、トラブルを未然に防ぐための基本です。

見積書を受け取ったら、以下の点を重点的にチェックしてください。

- 不明な項目はないか?: 「雑費」「その他費用」「〇〇代」といった曖昧な名目の費用がないか確認します。もしあれば、「これは具体的に何のための費用ですか?」と内訳を詳しく説明してもらいましょう。納得のいかない費用であれば、削除を求める交渉の余地があります。

- 不要なオプションが含まれていないか?: 前述の「室内消毒料」「24時間安心サポート」などは、任意加入のオプションサービスであることがほとんどです。これらのサービスが自分にとって本当に必要かどうかを冷静に判断し、不要であれば「このサービスは外してください」とはっきりと伝えましょう。不動産会社によっては、さも必須であるかのように説明することもありますが、臆することなく確認する姿勢が大切です。

- 二重計上や計算ミスはないか?: 例えば、月の初めから入居するのに日割り家賃が計上されている、消費税の計算が間違っているなど、単純なミスがないとも限りません。家賃や管理費などの基本情報が、募集時の情報と一致しているかも含めて、細部まで自分の目で確認することが重要です。

この見積書チェックのステップを丁寧に行うことで、数十万円にのぼる初期費用の中から、数万円単位の不要な出費を削減できる可能性があります。面倒くさがらずに、必ず実行しましょう。

退去時にかかる費用も想定しておく

賃貸契約は、入居時だけでなく「退去時」のことまで考えておく必要があります。初期費用が安くても、退去時に高額な費用を請求されてしまっては、トータルで見て損をしてしまうかもしれません。契約を結ぶ前に、退去時に発生する可能性のある費用について確認しておくことが、賢い物件選びの秘訣です。

特に注意すべきは以下の2点です。

- 原状回復費用とハウスクリーニング代の特約: 敷金は原状回復費用に充てられますが、敷金ゼロの物件や、敷金だけでは足りないほどの損傷を与えてしまった場合は、追加で費用を請求されます。

また、契約書の中に「退去時のハウスクリーニング費用は、過失の有無にかかわらず借主が負担する」といった特約が盛り込まれていることが非常に多いです。この場合、敷金とは別に、3万円〜5万円程度のクリーニング代が退去時に必要になります。この特約の有無と、もしある場合はその金額がいくらなのかを契約前に必ず確認しておきましょう。 - 短期解約違約金: 敷金・礼金ゼロの「ゼロゼロ物件」や、家賃が無料になる「フリーレント物件」は、初期費用を抑えられる点で非常に魅力的です。しかし、これらの物件には「1年未満(または2年未満)の解約の場合、家賃の1〜2ヶ月分の違約金を支払う」という短期解約違約金の特約が設定されているのが一般的です。

急な転勤やライフスタイルの変化で、短期間で引っ越す可能性が少しでもある場合は、この違約金の存在が大きなリスクとなります。自分のライフプランと照らし合わせて、契約するかどうかを慎重に判断する必要があります。

初期費用という「入口」のコストだけでなく、退去時という「出口」のコストもトータルで把握すること。この両面から物件を評価する視点を持つことが、最終的に「この物件に決めて良かった」と思える、後悔のない選択に繋がります。

賃貸の初期費用に関するよくある質問

ここでは、賃貸の初期費用に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

初期費用が払えない場合はどうすればいい?

「気に入った物件が見つかったのに、初期費用が足りない…」そんな時は、焦らずに以下の対処法を検討してみましょう。

- クレジットカード払いやローンを利用する: 最も現実的な選択肢の一つです。初期費用の支払いに対応している不動産会社であれば、クレジットカードで決済し、後から分割払いやリボ払いに変更できます。また、不動産会社が提携する信販会社の「初期費用ローン」を利用できる場合もあります。ただし、いずれも金利や手数料がかかり、総支払額は増えるため、返済計画は慎重に立てる必要があります。

- 初期費用が安い物件を探し直す: 時間に余裕があれば、一度立ち止まって物件を探し直すのも賢明な判断です。「敷金・礼金ゼロ」の物件や「フリーレント」付きの物件に絞って探すだけで、必要な初期費用は大幅に下がります。家賃のランクを少し下げることも、根本的な解決策として非常に有効です。

- 親族に相談する: 可能であれば、親や親族に一時的に資金を借りることも検討しましょう。金融機関からの借り入れと違い、金利の負担なく資金を準備できる可能性があります。ただし、必ず誠意をもってお願いし、返済計画を明確に伝えることが大切です。

- 自治体の支援制度を確認する: 離職などにより住居を失うおそれがある場合など、特定の条件を満たす人向けに、自治体が家賃相当額を支給する「住居確保給付金」といった制度があります。誰でも利用できるわけではありませんが、該当する可能性があれば、お住まいの自治体の窓口に相談してみる価値はあります。

安易に消費者金融などの高金利なローンに手を出す前に、まずはこれらの方法を検討することをおすすめします。

一人暮らしの初期費用の相場は?

一人暮らしの初期費用は、住むエリアの家賃相場によって大きく変動します。

- 首都圏や都市部の場合:

家賃相場は比較的高く、ワンルームや1Kでも7万円〜9万円程度が目安となります。この場合、初期費用の相場(家賃の4.5〜6ヶ月分)を当てはめると、約31.5万円〜54万円程度が必要になると考えられます。 - 地方都市や郊外の場合:

家賃相場は比較的安く、4万円〜6万円程度で物件を見つけることも可能です。この場合の初期費用は、約18万円〜36万円程度が目安となります。

もちろん、これは敷金・礼金がそれぞれ1ヶ月分かかるような一般的な物件を想定した金額です。敷金・礼金ゼロの物件を選んだり、閑散期を狙って交渉したりすることで、この金額よりも安く抑えることは十分に可能です。加えて、初期費用とは別に、引っ越し代で5〜10万円、家具・家電購入費で10〜20万円程度がかかることも見越して、トータルの資金計画を立てることが重要です。

初期費用は分割払いできますか?

「初期費用を分割で支払いたい」というニーズは非常に高いですが、不動産会社や大家さんが直接、分割払いに応じてくれることは残念ながらほとんどありません。初期費用は、鍵を渡す前に全額を支払うのが原則です。

しかし、実質的に分割払いにする方法は存在します。それが、前述した「クレジットカード払い」の活用です。

- クレジットカード対応の物件を選ぶ: まず、物件探しの段階で、初期費用の支払いにクレジットカードが利用できるかを不動産会社に確認します。近年、対応している会社は増えています。

- 一括で決済する: 不動産会社の窓口やオンラインで、初期費用をクレジットカードで一括決済します。

- カード会社で分割払いに変更: 決済後、利用しているクレジットカード会社の会員サイトやアプリにログインし、その支払いを「分割払い」や「リボ払い」に変更します。

この方法を使えば、手元にまとまった現金がなくても、月々の支払いに分散させることができます。ただし、繰り返しになりますが、分割手数料や金利が発生することは必ず念頭に置いておきましょう。自分の経済状況とよく相談し、計画的に利用することが大前提です。