賃貸物件への入居や退去、あるいは鍵の紛失といった場面で必ず話題にのぼるのが「鍵交換」とその費用負担の問題です。新しい生活を始めるにあたり、初期費用の一部として請求されることが多いこの費用ですが、「なぜ必要なのか」「本当に自分が払うべきなのか」「相場はいくらくらいなのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。

この記事では、賃貸物件における鍵交換の必要性から、費用負担の原則、鍵の種類ごとの料金相場、費用を安く抑える方法、さらには鍵交換を断ることが可能なのかといった点まで、網羅的に詳しく解説します。

安全で快適な賃貸生活を送るためには、鍵に関する正しい知識が不可欠です。この記事を通じて、鍵交換に関するあらゆる疑問を解消し、納得のいく形で手続きを進めるための一助となれば幸いです。

目次

そもそも賃貸の鍵交換はなぜ必要?

賃貸物件に入居する際、当たり前のように行われる鍵交換ですが、その真の目的や必要性を深く理解している人は意外と少ないかもしれません。鍵交換は、単なる形式的な手続きではなく、入居者の安全とプライバシーを守るための極めて重要な防犯対策です。主な目的は「前の入居者が持つ合鍵からのリスク回避」と「空き巣などの犯罪防止」の二つに大別されます。これらの必要性について、具体的なリスクを交えながら掘り下げていきましょう。

前の入居者による不正な合鍵のリスクを防ぐ

賃貸物件の鍵交換が必要な最大の理由は、前の入居者やその関係者が合鍵を所持している可能性を完全に排除するためです。前の入居者が退去時にすべての鍵を管理会社や大家に返却したとしても、それだけでは安全とは言い切れません。

その背景には、いくつかの潜在的なリスクが存在します。

第一に、前の入居者が在住中に、自分の意思で合鍵を作成している可能性です。家族や恋人、親しい友人に渡すために、あるいは万が一の紛失に備えて、スペアキーを作ることは珍しくありません。退去時にこれらの合鍵をすべて回収・返却したと本人が申告しても、渡し忘れたり、紛失したと思い込んでいたり、あるいは悪意を持って隠し持っていたりする可能性はゼロではありません。

第二に、前の入居者が意図せずとも、合鍵が第三者の手に渡ってしまっているリスクです。例えば、鍵を一時的に預けた清掃業者や知人が、密かに合鍵を作成しているケースも考えられます。また、前の入居者が鍵を紛失し、それが悪意のある第三者に拾われている可能性も否定できません。

これらの合鍵が存在する場合、たとえ前の入居者本人に悪意がなくても、その合鍵を持つ人物がいつ、どのような目的で部屋に侵入するか分かりません。特に、ストーカー行為や個人的なトラブルを抱えていた場合、合鍵が悪用されるリスクは格段に高まります。

鍵交換を行わないということは、見ず知らずの他人が自分の部屋の鍵を持っている状態を許容するということです。これは、精神的な不安はもちろんのこと、実際に空き巣や盗難、盗撮、さらには身の危険に及ぶ犯罪に繋がる重大なセキュリティホールとなり得ます。入居時にシリンダー(鍵穴)ごと新しく交換することで、物理的に以前の鍵では絶対に開けられない状態を作り出し、こうした過去の入居者に関連するすべてのリスクを根絶できるのです。これが、鍵交換が新生活の安全を確保するための「第一歩」と言われる所以です。

空き巣やストーカーなどの犯罪防止

鍵交換のもう一つの重要な目的は、より防犯性の高い鍵にアップグレードすることで、空き巣やストーカーといった外部からの侵入犯罪を未然に防ぐことです。賃貸物件、特に築年数が古い物件では、旧式の防犯性が低い鍵がそのまま使われているケースが少なくありません。

例えば、多くの物件でかつて主流だった「ディスクシリンダー錠」というタイプの鍵は、構造が単純なため、ピッキング(特殊な工具を使って鍵穴を操作し解錠する手口)の被害に遭いやすいことで知られています。プロの窃盗犯にかかれば、数分、場合によっては数十秒で解錠されてしまうこともあります。

前の入居者から引き継いだ鍵がこのような旧式のタイプだった場合、たとえ前の入居者が合鍵を持っていなくても、空き巣犯にとっては格好のターゲットとなり得ます。入居のタイミングで、ピッキング対策が施された「ディンプルキー」や「ロータリーディスクシリンダー錠」といった防犯性の高い鍵に交換することは、極めて有効な自衛策となります。

また、ストーカー被害においても鍵の防犯性は重要です。ストーカーは、ターゲットの行動を監視し、隙を見て合鍵を盗んだり、型を取って複製したりすることがあります。防犯性の高い鍵は、構造が複雑であるため、複製が困難であり、こうしたリスクを低減させる効果が期待できます。

さらに、新しい鍵に交換するという行為自体が、心理的な安心感に繋がります。「この家の鍵は自分と大家さん(管理会社)しか持っていない」という確信は、日々の生活における不安を和らげ、特に一人暮らしの女性や、小さなお子様がいる家庭にとっては、何物にも代えがたい価値を持つでしょう。

まとめると、鍵交換は過去との関係を断ち切るだけでなく、未来の脅威に備えるための投資でもあります。前の入居者という「内部」のリスクと、空き巣などの「外部」のリスクの両方から身を守るために、入居時の鍵交換は必要不可欠な手続きなのです。

賃貸の鍵交換費用は誰が負担する?ケース別に解説

賃貸物件の鍵交換費用を誰が負担するかは、多くの入居者が抱く大きな疑問の一つです。この問題は「誰のために、なぜ交換するのか」という理由によって、負担者が異なります。原則として入居者(借主)が負担するケース、大家・管理会社(貸主)が負担するケース、そして契約内容によって左右される退去時のケースに分けて、詳しく見ていきましょう。

原則として入居者(借主)が負担するケース

基本的には、入居者自身の希望や、入居者に起因する理由での鍵交換は、入居者(借主)の負担となるのが一般的です。

新規入居時

賃貸物件に新しく入居する際の鍵交換は、前述の通り、新しい入居者の安全を確保するために行われるものです。つまり、交換によって利益を得るのは新しい入居者自身です。そのため、その費用は入居者が負担するというのが、現在の賃貸業界における一般的な慣習となっています。

この点について、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、鍵の交換について「入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる」と示唆しています。しかし、これはあくまでガイドラインであり、法的な強制力はありません。同ガイドラインでも、当事者間の特約(特別な約束)があればそちらが優先されるとされています。

実際の賃貸契約では、「鍵交換代」「シリンダー交換費用」といった名目で、借主が負担する旨が特約として契約書に明記されていることがほとんどです。この特約に合意して契約を結んだ以上は、借主が支払う義務を負います。多くの場合、この費用は敷金・礼金などと並んで、契約時に支払う初期費用の一部として請求されます。

要約すると、法的な原則論としては大家負担が妥当とされつつも、契約実務上は「入居者の安全確保」という受益者負担の考え方と「契約自由の原則」に基づき、特約によって入居者負担となっているのが実情です。

鍵を紛失・盗難・破損した時

入居期間中に、自分の不注意で鍵を紛失したり、盗難に遭ったり、あるいは故意・過失によって破損させてしまったりした場合の交換費用は、明確に借主の負担となります。

これは、賃貸契約における「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」に起因します。借主は、借りている物件やその設備を、社会通念上要求される程度の注意を払って管理する義務があります。鍵をなくす、盗まれる、壊すといった行為は、この義務に違反したと見なされます。

- 紛失・盗難のケース: 鍵をどこかで落とした、カバンごと盗まれたといった場合、その鍵が悪用されて住居に侵入されるリスクが現実的に発生します。自分自身の安全を守るため、そして物件の安全を維持するためにも、速やかな鍵交換が必須です。この原因は借主にあるため、交換費用は全額自己負担となります。

- 破損のケース: 鍵が曲がってしまった、鍵穴に異物を詰まらせてしまったなど、借主の使い方が原因で鍵やシリンダーが壊れた場合も同様です。この修繕費用は借主が負担します。

このような事態が発生した場合は、まず最初に大家や管理会社に報告することが重要です。勝手に業者を呼んで交換すると、契約違反になったり、後々のトラブルに繋がったりする可能性があるため、必ず指示を仰ぎましょう。

大家・管理会社(貸主)が負担するケース

一方で、物件の維持管理や貸主側の都合による鍵交換の場合は、大家・管理会社(貸主)が費用を負担します。

経年劣化によって鍵が故障した時

鍵や鍵穴(シリンダー)も長年使用していれば、物理的に摩耗し、劣化します。「鍵がスムーズに回らない」「抜き差しがしにくい」「鍵を差しても空回りする」といった不具合が、通常の使用の範囲内で発生した場合、これは経年劣化による設備の故障と見なされます。

賃貸物件の設備が自然な劣化によって故障した場合、その修繕義務は貸主にあります。これは民法で定められた貸主の基本的な義務です。したがって、経年劣化が原因で鍵の交換が必要になった場合、その費用は大家や管理会社が負担するのが原則です。

もし鍵の調子が悪いと感じたら、無理に使い続けず、速やかに大家や管理会社に連絡して状況を説明しましょう。貸主側で状況を確認し、必要と判断されれば、貸主の費用負担で修理または交換が行われます。

大家の意向で防犯性の高い鍵に交換する時

大家が、物件全体のセキュリティを向上させる目的や、資産価値を高める目的で、自主的に鍵をより防犯性の高いものに交換する場合も、その費用は貸主の負担となります。

例えば、近隣で空き巣被害が多発したため、全戸の鍵をピッキングに強いディンプルキーに一斉交換する、といったケースがこれに該当します。これは入居者の安全を守るためではありますが、主たる動機は貸主側の物件管理方針によるものです。入居者から交換の要望があったわけではないため、費用を入居者に請求するのは一般的ではありません。

この場合、貸主側から「防犯対策強化のため、○月○日に鍵交換を実施します」といった案内があり、入居者はそれに協力する形になります。

退去時の費用負担は契約内容による

退去時の鍵交換費用については、少し複雑です。原則として、退去する借主が、次に入居してくる見知らぬ誰かのために鍵交換費用を負担する義務はありません。次の入居者の安全確保は、物件を管理し、新たな賃貸契約を結ぶ貸主の責任範囲だからです。

しかし、ここでも「特約」が重要な役割を果たします。賃貸契約書に「退去時に借主の負担で鍵を交換する」という特約が明記されており、契約時にその内容について十分な説明を受け、合意の上で署名・捺印しているのであれば、その特約は有効と判断される可能性が高いです。

ただし、消費者契約法により、消費者に一方的に不利益な条項は無効とされる場合があります。退去時の鍵交換費用負担の特約が、法外に高額であったり、契約時に借主が認識できないような形で記載されていたりした場合は、無効を主張できる可能性もあります。

結論として、退去時の費用負担については、まずは賃貸契約書の内容をしっかりと確認することが最も重要です。特約の記載がなければ支払う義務はなく、記載があってもその有効性については交渉の余地が残されている場合がある、と理解しておきましょう。

賃貸の鍵交換にかかる費用の相場

賃貸の鍵交換費用は、一概に「いくら」と言えるものではなく、主に「鍵(シリンダー)の種類」と「業者に支払う技術料など」の組み合わせによって決まります。ここでは、鍵の種類ごとの費用相場と、それ以外に発生する可能性のある費用の内訳について詳しく解説します。事前に相場感を把握しておくことで、提示された見積もりが適正かどうかを判断する材料になります。

鍵の種類ごとの費用相場

鍵交換の費用の大部分を占めるのが、鍵本体とシリンダー(鍵穴部分)の部品代です。鍵の種類によって防犯性能や構造の複雑さが大きく異なるため、価格も変動します。以下に、代表的な鍵の種類とその特徴、費用相場をまとめます。

| 鍵の種類 | 特徴 | 防犯性 | 費用相場(部品代+作業料) |

|---|---|---|---|

| ディスクシリンダー錠 | 両サイドがギザギザした鍵。構造が単純でピッキングに弱い。 | 低 | 10,000円~15,000円 |

| ピンシリンダー錠 | 片側だけがギザギザした鍵。ディスクシリンダーよりは複雑だが、防犯性は高くない。 | 低~中 | 10,000円~18,000円 |

| ロータリーディスクシリンダー錠 | ディスクシリンダーの改良版。ピッキングへの耐性が向上している。 | 中 | 15,000円~20,000円 |

| ディンプルキー | 表面に大きさの異なる複数のくぼみがある鍵。構造が非常に複雑でピッキングに極めて強い。 | 高 | 20,000円~35,000円 |

※上記の費用はあくまで一般的な目安であり、メーカーや具体的な製品、作業の難易度によって変動します。

ディスクシリンダー錠(ギザギザの鍵)

ディスクシリンダー錠は、かつて日本の多くの住宅で標準的に使用されていたタイプの鍵です。鍵の両サイドがギザギザしているのが特徴で、おそらく誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。構造が比較的単純なため、ピッキングの標的になりやすく、現在では防犯性が低い鍵とされています。そのため、新規でこのタイプが設置されることは稀ですが、築年数の古いアパートやマンションではまだ現役で使われていることがあります。交換費用は比較的安価で、10,000円から15,000円程度が相場です。もし現在お住まいの物件がこのタイプであれば、防犯上の観点からより高性能な鍵への交換を検討することをおすすめします。

ピンシリンダー錠(ギザギザの鍵)

ピンシリンダー錠も、ディスクシリンダーと同様に鍵の片側または両側がギザギザしている形状です。内部にピン(障害物)が並んでおり、正しい鍵を差し込むとピンが一直線に揃って解錠される仕組みです。ディスクシリンダーよりは構造が複雑ですが、これも比較的ピッキングされやすいタイプに分類されます。特に安価なものは数分で解錠されるリスクがあり、防犯性は高いとは言えません。交換費用はディスクシリンダーと大差なく、10,000円から18,000円程度が一般的です。

ロータリーディスクシリンダー錠

ロータリーディスクシリンダー錠は、前述のディスクシリンダーの弱点を克服するために開発された改良版です。内部のディスクが回転する複雑な構造になっており、ピッキングによる不正解錠が非常に困難になっています。防犯性とコストのバランスが良く、多くの賃貸物件で標準的に採用されています。鍵の形状はギザギザではなく、縦に溝が彫られているものなどがあります。費用相場は15,000円から20,000円程度で、標準的な選択肢と言えるでしょう。

ディンプルキー(表面にくぼみがある鍵)

ディンプルキーは、現在最も防犯性が高いとされる鍵の一つです。鍵の表面に、大きさや深さが異なる「くぼみ(ディンプル)」が複数配置されているのが特徴です。内部のピンの数が多く、向きも上下左右など複雑な配置になっているため、ピッキングによる解錠はほぼ不可能とされています。また、鍵の複製も非常に難しく、メーカー登録がなければ合鍵を作れない製品も多いため、不正な合鍵作成のリスクも大幅に低減できます。その高い防犯性能から、交換費用も高額になる傾向があり、20,000円から35,000円程度が相場です。安心と安全を最優先するなら、ディンプルキーへの交換が最適な選択肢となります。

鍵本体以外にかかる費用の内訳

鍵交換の総額は、上記の部品代に加えて、業者の作業料金や出張料金などが加算されて算出されます。見積もりを見る際は、総額だけでなく、これらの内訳もしっかり確認することが重要です。

作業料金

作業料金は、鍵(シリンダー)の交換作業そのものに対する技術料です。一般的なシリンダー交換であれば、5,000円から10,000円程度が相場ですが、ドアの構造が特殊であったり、古い錠前が固着していて取り外しが困難だったりする場合には、追加料金が発生することもあります。見積もりの段階で、どのような作業が含まれているのかを確認しておきましょう。

出張料金

出張料金は、作業員が現場まで駆けつけるための費用です。事務所からの距離に応じて変動することが多く、3,000円から5,000円程度が一般的です。業者によっては「出張費無料」を謳っている場合もありますが、その分が作業料金や部品代に上乗せされている可能性もあるため、総額で比較検討することが賢明です。

その他、深夜や早朝に緊急で依頼した場合には「時間外割増料金」(5,000円~10,000円程度)が加算されることがあります。また、見積もり後にキャンセルした場合に「キャンセル料」が発生する業者もいるため、依頼前に料金体系をしっかりと確認しておくことがトラブルを避けるためのポイントです。最終的な費用は、これらの要素をすべて合算した金額となることを覚えておきましょう。

賃貸の鍵交換はいつ行う?主なタイミング

賃貸物件における鍵交換は、特定のタイミングで行われるのが一般的です。それぞれのタイミングで鍵交換が行われる理由や背景を理解しておくことで、いざという時に慌てず、適切に行動できます。ここでは、鍵交換が行われる主な4つのタイミングについて解説します。

入居時

最も一般的で、かつ最も重要な鍵交換のタイミングは、新しい物件への入居時です。前述の通り、これは新しい入居者の安全とプライバシーを確保するための、いわば「必須事項」です。

入居時の鍵交換は、通常、賃貸契約が成立し、入居日を迎えるまでに行われます。多くの場合は、管理会社や大家が提携している鍵業者を手配し、前の入居者が退去して室内クリーニングなどが完了した後に実施されます。そして、新しい入居者は、契約時に初期費用の一部として鍵交換代を支払い、入居日に新しい鍵を受け取る、という流れが一般的です。

このタイミングで交換する最大のメリットは、入居したその日から、前の入居者やその他の第三者が合鍵で侵入するリスクを完全に排除できることです。まっさらな状態で新生活をスタートできる安心感は、何にも代えがたいものです。

もし、管理会社から鍵交換についての案内がない場合や、「交換は任意です」と言われた場合でも、防犯上の観点から、自ら費用を負担してでも交換することを強く推奨します。その際は、勝手に業者を手配するのではなく、まずは管理会社や大家に「鍵を交換したい」という意向を伝え、許可を得てから手続きを進めるようにしましょう。

退去時

退去時に鍵交換が行われるケースもあります。ただし、これは入居時の交換とは少し意味合いが異なります。退去時に行われる鍵交換は、退去する人が負担するのではなく、次の入居者を迎える準備として、大家や管理会社がその費用負担で行うのが本来の形です。

大家や管理会社は、物件を安全な状態で次の入居者に貸し出す義務があります。そのため、空室期間中に鍵を交換し、次の入居者が決まった際には、新しい鍵を渡せるように準備しておくのです。

しかし、前述の「費用負担」のセクションで解説した通り、賃貸契約書の特約に「退去時に借主の負担で鍵を交換する」と定められている場合は、退去者が費用を負担しなければならないケースも存在します。この場合、敷金から鍵交換費用が差し引かれる(相殺される)形で精算されることが多くなります。

自分の契約がどうなっているか、退去を考える際には、改めて賃貸契約書を確認しておくことが重要です。

鍵を紛失・盗難された時

入居期間中に鍵を紛失したり、盗難に遭ったりした場合は、緊急で鍵交換を行うべき非常に重要なタイミングです。これは、もはや「推奨」ではなく「必須」の対応と言えます。

鍵をなくしたということは、その鍵がどこにあり、誰の手に渡ったか分からないということです。もし悪意のある第三者に拾われていれば、住所が特定され、空き巣などの犯罪に直結する危険性が非常に高まります。特に、免許証や保険証など住所がわかるものと一緒になくした場合は、極めて危険な状態です。

このような事態に陥ったら、躊躇せず、直ちに大家または管理会社に連絡してください。事情を説明し、鍵交換の手配を依頼します。多くの場合、管理会社が指定する鍵業者があり、迅速に対応してくれます。

この場合の交換費用は、原因を作った借主の自己負担となります。痛い出費にはなりますが、自身の生命と財産を守るための必要経費と考えるべきです。費用のことよりも、まずは安全の確保を最優先に行動しましょう。

鍵が故障した時

長年住んでいると、鍵そのものや鍵穴(シリンダー)が物理的に故障することもあります。

- 鍵が固くて回りにくい

- 鍵を差し込んでも、スカスカして手応えがない

- 鍵が鍵穴の途中で止まってしまい、奥まで入らない

- 鍵が抜けなくなった

このような症状が現れたら、それは鍵の寿命が近づいているサインかもしれません。無理に力を入れて回そうとすると、鍵が中で折れてしまい、さらに事態を悪化させる可能性があります。

鍵の不調に気づいた時点で、速やかに大家や管理会社に報告しましょう。この不具合の原因が、借主の過失(例:鍵穴に異物を詰めた)ではなく、経年劣化によるものだと判断されれば、その交換費用は貸主の負担となります。

貸主側で状況を確認し、修理では対応できないと判断されれば、鍵(シリンダー)一式の交換が行われます。これも、日々の生活の安全と利便性を維持するために重要な鍵交換のタイミングの一つです。故障を放置すると、ある日突然家に入れなくなったり、あるいは施錠できなくなったりするリスクがあるため、早めの相談が肝心です。

賃貸の鍵交換は断れる?拒否するリスクも解説

賃貸契約時に提示される「鍵交換費用」。初期費用を少しでも抑えたいと考える人にとって、この出費は悩みの種かもしれません。「この鍵交換、断ることはできないのだろうか?」と一度は考えたことがあるのではないでしょうか。ここでは、鍵交換の法的な位置づけや、断ることが可能なのか、そして拒否した場合にどのようなリスクが伴うのかを詳しく解説します。

鍵交換は義務なのか

まず結論から言うと、入居時の鍵交換は、法律で定められた絶対的な義務ではありません。宅地建物取引業法などの法律に「賃貸物件の入居者は鍵を交換しなければならない」といった条文は存在しません。

前述の通り、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、鍵交換は貸主(大家)が負担するのが妥当という見解を示しています。この観点から言えば、借主が費用を負担してまで鍵を交換する法的な義務はない、と解釈できます。

しかし、これはあくまで法律上の原則論です。実際の賃貸市場では、ほとんどのケースで鍵交換が実施されており、その費用は借主が負担するというのが慣習化しています。これは、鍵交換がもたらす「安全」という価値を、新しい入居者が享受するという「受益者負担」の考え方に基づいているからです。

つまり、「法的な義務はないが、安全な住環境を確保するため、そして円滑な契約を進めるための、事実上の必須項目となっている」というのが実情です。大家や管理会社も、防犯上の観点や、万が一のトラブルを避けるために、鍵交換を入居の条件としている場合がほとんどです。

賃貸契約書の内容が最優先される

鍵交換を断れるかどうかを判断する上で、最も重要な基準となるのが「賃貸契約書」の内容です。

日本の民法では「契約自由の原則」が認められています。これは、法令や公序良俗に反しない限り、当事者がどのような内容の契約を結ぶかは自由である、という原則です。賃貸契約もこの原則に基づいており、契約書に書かれた内容は、貸主と借主の双方を法的に拘束します。

もし、賃貸契約書の中に、「入居に際し、借主は乙(貸主)が指定する業者にて鍵交換を行うものとし、その費用は甲(借主)の負担とする」といった特約(特別な約束)が明確に記載されている場合、それに同意して署名・捺印した以上、原則として鍵交換と費用負担を拒否することはできません。

契約とは、双方の合意の証です。契約書にサインするということは、そこに書かれたすべての条項に納得し、同意したと見なされます。後から「この条項だけは納得できないから守らない」と主張することは、契約違反にあたります。

したがって、鍵交換を断りたい、あるいは費用負担に納得できないのであれば、契約書にサインする前に交渉する必要があります。契約が成立してしまった後では、拒否することは極めて困難になります。

鍵交換を断ることで生じるリスク

仮に、契約前の交渉によって、あるいは特約がない物件で鍵交換を断ることができたとしても、それには相応のリスクが伴うことを理解しておく必要があります。費用を節約した代償として、より大きなものを失う可能性があるのです。

- 不正侵入・犯罪のリスク: これが最大のリスクです。前の入居者やその関係者が合鍵を持っている可能性を否定できません。いつ、誰がその鍵を使って部屋に侵入してくるか分からないという不安を抱えながら生活することになります。万が一、空き巣やストーカーなどの被害に遭った場合、「なぜ鍵を交換しなかったのか」と後悔することになるでしょう。

- 事件発生時の責任問題: もし鍵を交換しないまま空き巣被害などに遭った場合、警察の捜査や保険金の請求において、不利な状況に陥る可能性があります。大家や管理会社から「鍵交換を推奨したにもかかわらず、借主が拒否した」という事実が指摘され、自己防衛を怠ったと見なされるかもしれません。火災保険の盗難補償などが適用されにくくなるケースも考えられます。

- 大家・管理会社との関係悪化: 鍵交換は、大家や管理会社にとっても物件の安全管理上、非常に重要な事項です。それを拒否するということは、「安全管理に非協力的な入居者」という印象を与えかねません。入居後の些細なトラブルや相談事があった際に、円滑なコミュニケーションが取りにくくなるなど、良好な関係を築く上でマイナスに働く可能性があります。

- 入居そのものを断られるリスク: そもそも、契約前の段階で鍵交換を頑なに拒否した場合、大家や管理会社から「この人との契約は見送りたい」と判断され、入居審査に通らない、あるいは契約を断られてしまう可能性も十分に考えられます。貸主側にも、トラブルを避けたい、安心して物件を貸したいという思いがあるためです。

結論として、数万円の費用を節約するために鍵交換を断るという選択は、それに伴う防犯上・契約上のリスクを考慮すると、決して推奨できるものではありません。 安全な生活を送るための必要経費、あるいは安心への投資と捉え、受け入れるのが賢明な判断と言えるでしょう。

賃貸の鍵交換費用を安くする方法

入居時の鍵交換が安全のために重要であることは分かっていても、やはり初期費用は少しでも抑えたいものです。鍵交換費用は決して安い金額ではないため、工夫次第で節約できる可能性があります。ここでは、賃貸の鍵交換費用を少しでも安くするための具体的な方法を3つ紹介します。

複数の業者から相見積もりを取る

これは、借主自身が鍵交換業者を手配できる場合に最も有効な方法です。多くの場合、管理会社や大家が指定する業者が決まっており、入居者はその業者に依頼するしか選択肢がないケースがほとんどです。しかし、もし契約書に「鍵交換は行うが、業者の指定はない」といった場合や、交渉によって自分で業者を選ぶ許可が得られた場合には、積極的に相見積もりを取りましょう。

相見積もりとは、複数の業者に同じ条件(鍵の種類、場所など)を伝えて見積もりを依頼し、その内容を比較検討することです。

相見積もりのポイント:

- 最低3社以上から取る: 1社だけではその価格が高いのか安いのか判断できません。2社だとどちらかが極端なだけかもしれません。3社以上から見積もりを取ることで、その作業内容に対するおおよその相場観が掴めます。

- 見積もりの内訳を詳細に確認する: 総額だけを比較してはいけません。「部品代(鍵・シリンダー代)」「作業料金」「出張料金」「その他(時間外料金など)」といった内訳を細かく確認しましょう。「出張費無料」と謳っていても、その分が作業料に上乗せされているケースもあります。すべての費用を含んだ「総額」で比較することが重要です。

- 電話やメールでの対応をチェックする: 料金だけでなく、問い合わせ時の対応の丁寧さや説明の分かりやすさも、信頼できる業者を見極めるための重要な判断材料になります。質問に対して曖昧な回答しかしない業者は避けた方が無難です。

複数の見積もりを比較することで、不当に高い料金を請求する業者を避け、適正価格で信頼できる業者を見つけることができます。数千円から、場合によっては1万円以上の差が出ることもあるため、手間を惜しまず実践する価値は十分にあります。

大家や管理会社に交渉してみる

鍵交換費用について、何も言わずに受け入れるのではなく、一度交渉してみるというのも一つの手です。もちろん必ず成功するわけではありませんが、試してみる価値はあります。交渉するタイミングや内容が重要になります。

交渉のタイミングと方法:

- 契約前に交渉する: 最も効果的なのは、賃貸契約書にサインする前の段階です。申し込みを行い、入居審査が通った後、契約内容の説明を受ける際に「鍵交換費用について、少しご相談できませんでしょうか」と切り出してみましょう。契約が成立した後では、覆すのは非常に困難です。

- 費用負担の交渉: ストレートに「費用を少し安くしてもらえませんか」とお願いする方法です。人気の物件で他にも入居希望者がいる場合は難しいかもしれませんが、長期間空室になっている物件などでは、大家さんも早く入居してほしいため、交渉に応じてくれる可能性があります。

- 貸主負担にならないか打診する: 国土交通省のガイドラインを根拠に、「本来は貸主負担が妥当とされているようですが、費用の負担をご検討いただくことは可能でしょうか」と、丁寧な言葉で打診してみるのも一つの方法です。

- 自分で業者を手配する許可を得る: 「管理会社指定の業者だと費用が高く感じます。もしよろしければ、こちらで信頼できる業者を探して、同等以上の防犯性の鍵に交換するという形で対応させていただけないでしょうか」と提案する方法です。これにより、前述の相見積もりが可能になります。貸主側も、確実に鍵が交換されるのであれば、許可してくれる場合があります。

交渉は、高圧的な態度ではなく、あくまで「相談」という形で、低姿勢で丁寧にお願いすることが成功の秘訣です。たとえ交渉がうまくいかなくても、入居後の関係を考えて、礼儀正しい対応を心がけましょう。

火災保険が適用できるか確認する

この方法は、新規入居時ではなく、入居中に鍵を「紛失」または「盗難」された場合に限定されますが、非常に有効な手段です。

賃貸契約と同時に加入が義務付けられていることが多い「火災保険」ですが、実は火災だけでなく、様々な損害を補償してくれるプランが含まれています。その中に、「盗難補償」や「破損・汚損補償」といった特約が付帯している場合があります。

- 盗難補償: カバンごと鍵を盗まれた、空き巣に鍵を壊された、といった場合に、鍵の交換費用が保険でカバーされる可能性があります。

- 破損・汚損補償: 子どもが誤って鍵穴に異物を詰めて壊してしまった、といった偶然の事故による破損の場合に適用されることがあります。

ただし、「単にどこかで落としてなくしてしまった」という「紛失」の場合は、補償の対象外となることが多いので注意が必要です。保険が適用されるかどうかは、警察への盗難届の提出が必要であったり、免責金額(自己負担額)が設定されていたりと、保険会社や契約プランによって条件が大きく異なります。

鍵を紛失・盗難された際は、パニックにならず、まずは加入している火災保険の契約内容を確認し、保険会社のコールセンターに連絡してみましょう。「鍵の交換費用は補償の対象になりますか?」と問い合わせることで、思わぬ出費を抑えられる可能性があります。

賃貸の鍵交換は自分でできる?

鍵交換の費用を節約する方法として、「自分で交換する(DIY)」という選択肢を思い浮かべる方もいるかもしれません。ホームセンターやインターネットでシリンダー(鍵穴部分)を購入すれば、業者に依頼するよりも部品代だけで済むため、確かに費用は大幅に抑えられます。しかし、賃貸物件において自分で鍵交換を行うには、いくつかの重要な注意点とクリアすべきハードルがあります。安易に実行する前に、必ず確認しておきましょう。

大家・管理会社への許可が必須

賃貸物件において、自分で鍵交換を行う際の絶対的な大前提は、大家または管理会社から事前に明確な許可を得ることです。これを怠って無断で鍵を交換する行為は、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

なぜ許可が必要なのでしょうか。その理由は主に以下の3点です。

- 建物の所有権の問題: あなたが借りているのはあくまで「部屋を使用する権利」であり、ドアや鍵を含めた建物そのものの所有権は大家にあります。所有者の許可なく、その所有物である設備に手を加えることは、原則として認められません。これは、壁に釘を打ったり、壁紙を張り替えたりするのと同じです。

- 原状回復義務との関係: 借主には、退去時に部屋を「借りた時の状態に戻して」返す「原状回復義務」があります。もし自分で鍵を交換した場合、退去時には元の鍵に戻さなければなりません。元の鍵を紛失していたり、交換作業でドアを傷つけてしまったりすると、その修繕費用を請求されることになります。

- 管理上の問題: 大家や管理会社は、緊急時(火災、水漏れなど)に室内へ立ち入るために、マスターキーや各部屋のスペアキーを保管しているのが一般的です。あなたが勝手に鍵を交換してしまうと、貸主側が保管している鍵では部屋に入れなくなり、物件全体の管理に支障をきたします。また、交換後のスペアキーを貸主に渡す義務も生じます。

これらの理由から、無断での鍵交換は契約違反と見なされる可能性が非常に高いです。発覚した場合、元の状態に戻すための費用を請求されたり、最悪の場合は信頼関係の破綻を理由に契約解除を求められたりするリスクすらあります。必ず「自分で鍵を交換しても良いか」と事前に相談し、書面などで許可を得てから進めるようにしてください。

自分で交換する前に確認すべきこと

無事に大家や管理会社から許可が得られたとしても、実際に自分で交換作業を行う前には、技術的な確認事項がいくつかあります。これらを怠ると、部品を購入したのに取り付けられなかったり、作業に失敗して余計な出費が発生したりする可能性があります。

確認すべきチェックリスト:

- 錠前の種類とメーカー・型番の確認: ドアの側面(デッドボルトが出入りする部分)にある金属プレート(フロントプレート)に、錠前のメーカー名と型番が刻印されています。これを正確に確認し、適合する交換用シリンダーを探す必要があります。

- シリンダーのサイズの計測: 交換用シリンダーを選ぶには、いくつかのサイズを正確に測る必要があります。

- ドアの厚み: ドアの厚さに対応したシリンダーでなければ取り付けられません。

- バックセット: ドアの端からシリンダーの中心までの距離です。

- ビスピッチ: シリンダーを固定しているネジとネジの間の距離です。

- これらの測定を1mmでも間違えると、購入した部品が無駄になる可能性があります。

- 必要な工具の準備: 鍵交換には、プラスドライバーやマイナスドライバー(サイズが合うもの)、プライヤーなど、基本的な工具が必要です。作業を始めてから工具がないことに気づくと、作業が中断してしまいます。

- 作業手順の理解: インターネットの動画サイトなどを見れば、鍵交換の手順を解説したコンテンツはたくさんあります。しかし、見るとやるでは大違いです。自分の家のドアの構造をよく観察し、本当に自分一人で最後までやり遂げられるか、冷静に判断する必要があります。

自分で鍵を交換する行為は、費用を節約できる可能性がある一方で、失敗した時のリスクもすべて自分で負うことになります。部品の選定ミス、作業中のドアや錠前の破損、取り付け後の不具合(鍵が正常に作動しないなど)が発生した場合、結局はプロの業者に依頼することになり、かえって高くついてしまうケースも少なくありません。

結論として、DIYに相当な知識と自信がある方以外は、たとえ費用がかかったとしても、専門の鍵業者に依頼するのが最も安全で確実な方法と言えるでしょう。

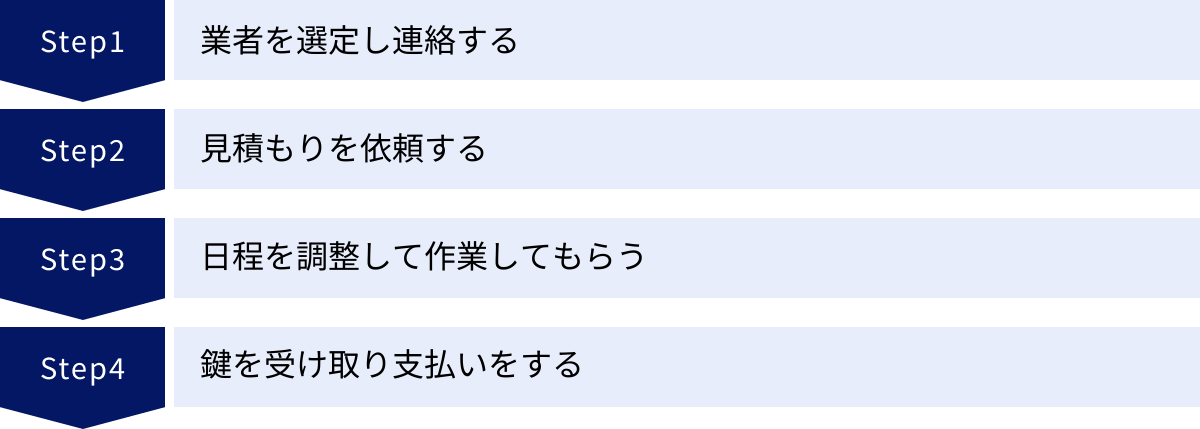

賃貸の鍵交換の基本的な流れ

いざ鍵交換をすることになった際、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。特に初めての経験だと、何から手をつければいいか分からず不安に思うかもしれません。ここでは、業者に依頼する場合の基本的な流れを4つのステップに分けて分かりやすく解説します。この流れを把握しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。

業者を選定し連絡する

まず最初に行うのが、依頼する鍵交換業者を選ぶことです。多くの場合、管理会社や大家から指定された業者に連絡することになりますが、もし自分で選べる状況であれば、慎重に選定しましょう。

業者選びのポイント:

- インターネットでの検索: 「地域名 鍵交換」「鍵交換 料金」などのキーワードで検索し、複数の業者のウェブサイトを比較します。

- 実績と信頼性の確認: 会社の所在地が明記されているか、料金体系が明確か、長年の実績があるかなどをチェックします。口コミや評判も参考になりますが、すべてを鵜呑みにせず、あくまで参考程度に留めましょう。

- 複数の候補をリストアップ: 1社に絞らず、2~3社の候補をリストアップしておくと、後の比較検討がしやすくなります。

業者を選んだら、電話またはウェブサイトの問い合わせフォームから連絡を取ります。その際、以下の情報を正確に伝えることが重要です。

- 状況: 「賃貸物件の入居に伴う鍵交換」「鍵を紛失したための緊急交換」など

- 場所: 物件の正確な住所

- 鍵の種類: 分かる範囲で(例:「ギザギザの鍵」「表面にポツポツ穴がある鍵」など、見た目の特徴を伝えるだけでもOK)

- 希望日時: 交換作業を希望する日時

これらの情報を伝えることで、オペレーターは状況を把握しやすくなり、その後の対応がスムーズになります。

見積もりを依頼する

業者に連絡を取ったら、次は正式な見積もりを依頼します。信頼できる業者であれば、電話口でのヒアリングや、必要に応じて現地調査を行った上で、詳細な見積書を提示してくれます。

見積もりで確認すべき重要項目:

- 総額: すべての費用を含んだ最終的な支払い金額。

- 内訳: 「部品代」「基本作業料」「出張料」「その他(深夜料金など)」の内訳がきちんと記載されているか。

- 追加料金の有無: 「これ以上、追加で料金が発生することはありませんか?」と念を押して確認しておくことが大切です。曖昧な返事をする業者は要注意です。

- 支払い方法: 現金払いのみか、クレジットカードや電子マネーにも対応しているか。

もし自分で業者を選べる場合は、この段階で複数の業者から見積もり(相見積もり)を取り、料金やサービス内容を比較検討します。提示された内容に納得できたら、正式に作業を依頼します。

日程を調整して作業してもらう

正式に依頼が決まったら、業者と具体的な作業日時を調整します。自分の都合の良い日時はもちろん、賃貸物件の場合は作業に立ち会う必要があるかを事前に確認しておきましょう。多くの場合、不正防止や作業完了の確認のため、入居者本人の立ち会いが求められます。

作業日当日、業者の作業員が約束の時間に訪問します。作業前に、改めて作業内容と最終的な料金の確認が行われるのが一般的です。

鍵交換の作業自体は、一般的なシリンダー交換であれば、通常15分から30分程度で完了します。作業員は手際よく古いシリンダーを取り外し、新しいシリンダーを取り付けます。この間、特に何かをする必要はありませんが、作業の様子を見ておくことは安心に繋がります。

鍵を受け取り支払いをする

作業が完了したら、作業員と一緒に動作確認を行います。新しい鍵を使って、ドアの施錠・解錠がスムーズにできるか、内側のサムターン(つまみ)の動きは正常かなどを、必ず自分の手でチェックしましょう。

動作確認のポイント:

- ドアを開けた状態と閉めた状態の両方で、鍵の施錠・解錠を試す。

- 渡された新しい鍵がすべて正常に作動するか確認する(通常、新しい鍵は3本程度渡されます)。

すべての動作に問題がないことを確認したら、見積もり通りの金額を支払います。支払いと同時に、領収書と、場合によっては作業内容の保証書を受け取ります。これらの書類は、後々のトラブル防止のためにも、大切に保管しておきましょう。

以上で鍵交換のすべての工程は完了です。これで、安心して新しい鍵での生活をスタートできます。

賃貸の鍵交換に関するよくある質問

賃貸の鍵交換に関しては、これまで解説してきた内容以外にも、細かな疑問や不安が残るかもしれません。ここでは、特によく寄せられる質問をピックアップし、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

鍵交換の費用はいつ支払う?

鍵交換費用を支払うタイミングは、主に2つのパターンがあります。どちらのパターンになるかは、管理会社や大家の方針、また契約内容によって異なります。

パターン1:契約時に初期費用の一部として支払う

これが最も一般的なケースです。賃貸契約を結ぶ際に、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃などと一緒に「鍵交換代」として請求され、まとめて支払います。この場合、入居者は鍵業者と直接金銭のやり取りをすることはありません。管理会社が業者への支払いを代行し、入居日には新しい鍵が用意されている、という流れになります。

パターン2:作業完了後に業者へ直接支払う

入居中に鍵を紛失した場合や、自分で業者を手配した場合などがこのケースにあたります。鍵交換の作業がすべて完了し、動作確認を終えた後、その場で作業員に直接料金を支払います。支払い方法は業者によって異なり、現金のみの場合もあれば、クレジットカードや銀行振込に対応している場合もあります。依頼時に支払い方法を必ず確認しておきましょう。

どちらのパターンになるかは、契約時や業者への依頼時に明確に説明されるはずです。不明な点があれば、必ず事前に確認してください。

鍵が交換済みか確認する方法は?

「鍵交換代を支払ったけれど、本当に交換されているのだろうか?」と不安に思う方もいるかもしれません。残念ながら、前の鍵と新しい鍵を見比べない限り、素人が見た目だけで交換されたかどうかを100%判断するのは困難です。しかし、確認するための方法はいくつかあります。

- 鍵自体の状態を確認する: 新品の鍵は、当然ながら傷や使用感がなく、ピカピカしています。また、鍵のメーカー名やロゴが入ったビニールのパッケージに封入された状態で渡されるのが一般的です。もし渡された鍵が裸のままで、明らかに使い古された傷だらけの状態であれば、交換されていない可能性を疑うべきです。

- 鍵穴(シリンダー)の状態を確認する: 鍵穴の周りも、新品であれば輝きがあり、傷はほとんどありません。長年使われたシリンダーは、鍵を抜き差しする際についた無数の細かい傷やくすみが見られます。

- 管理会社や大家に作業完了報告書を求める: 最も確実な方法は、鍵交換を行った業者から発行される「作業完了報告書」や「請求書」のコピーを見せてもらうことです。これには作業日や交換したシリンダーの型番などが記載されているため、交換の事実を客観的に証明できます。正当な理由があれば、開示を拒否されることはないはずです。

- 前の入居者の鍵で試す(非推奨): もし何らかの形で前の入居者の鍵が手元にあれば、それで開くかどうか試せば一目瞭然ですが、これは現実的な方法ではありません。

基本的には、信頼できる管理会社や大家であれば、きちんと交換作業を行っているはずです。どうしても不安な場合は、感情的にならず、上記の方法で冷静に確認を求めましょう。

契約書で確認すべき項目は?

賃貸契約を結ぶ前に契約書を隅々まで読むことは非常に重要です。鍵交換に関しては、特に以下のキーワードや条項に注意してチェックしましょう。

- 「鍵交換」「シリンダー交換」: この言葉が含まれる条項を探します。「入居時」「退去時」のどちらのタイミングで、誰が費用を負担するのか(「甲(借主)の負担とする」「乙(貸主)の負担とする」など)が明記されています。

- 「特約事項」: 契約書の末尾にあることが多い「特約」は、通常の条項よりも優先される特別な約束事です。ここに鍵交換に関する独自のルールが定められていることが多いため、必ず目を通してください。「退去時の鍵交換費用は借主負担とする」といった、借主に不利な内容が記載されている可能性もあります。

- 「費用負担」「原状回復」: これらのセクションにも、鍵の紛失時や破損時の取り扱いについて記載されていることがあります。善管注意義務違反の場合の費用負担など、入居中のルールを確認できます。

もし契約書の内容で不明な点や納得できない点があれば、署名・捺印する前に、必ず不動産会社の担当者に質問し、説明を求めてください。 一度サインしてしまうと、その内容に同意したことになり、後から覆すのは極めて困難です。

悪質な鍵交換業者を避けるには?

残念ながら、鍵交換業界には、利用者の不安につけ込んで法外な料金を請求する悪質な業者が存在するのも事実です。特に、鍵の紛失などで急いでいる状況では、冷静な判断が難しくなりがちです。悪質な業者を避けるためには、以下のポイントを心がけましょう。

- 広告の料金を鵜呑みにしない: 「作業料500円~」といった極端に安い料金を広告で謳っている業者は要注意です。実際には高額な出張料や部品代を上乗せされ、最終的に数万円を請求されるケースが後を絶ちません。

- 所在地が不明な業者は避ける: ウェブサイトに会社の住所や固定電話番号が明記されていない業者は、トラブルがあった際に連絡が取れなくなるリスクがあります。

- 作業前に必ず確定料金の見積もりを取る: 「作業してみないと料金は分からない」と言って、見積もりを出さずに作業を始めようとする業者は絶対に断りましょう。必ず、すべての費用を含んだ総額の見積書を提示してもらい、納得してから依頼します。

- 不要な作業を提案されても即決しない: 「このままだと危険だから、ドアごと交換したほうがいい」など、高額な追加工事を提案してくる場合があります。緊急性がなければ、その場で即決せず、「一度検討します」と言って、他の業者にも意見を聞く(セカンドオピニオンを取る)のが賢明です。

賃貸物件の場合は、まず大家や管理会社に連絡するのが鉄則です。提携している信頼できる業者を紹介してくれることが多く、悪質業者に引っかかるリスクを大幅に減らせます。自分で探す場合も、焦らず、複数の業者を比較検討する冷静さを忘れないようにしましょう。