賃貸物件で生活する上で、必ず関わることになる「管理会社」。しかし、「仲介会社と何が違うの?」「どんなことをしてくれるの?」「トラブルが起きたらどこに連絡すればいいの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。物件探しの段階では目にする機会の多い仲介会社に比べ、管理会社の存在や役割は意外と知られていないのが実情です。

快適で安心な賃貸生活を送るためには、この管理会社の役割を正しく理解しておくことが非常に重要です。なぜなら、管理会社は入居後の暮らしを直接的にサポートする、いわば「住まいのパートナー」だからです。設備の故障から近隣トラブルまで、様々な「困った」に対応してくれる存在であり、その対応の質が住み心地を大きく左右すると言っても過言ではありません。

この記事では、賃貸における管理会社の基本的な役割から、混同しがちな仲介会社や大家さんとの違い、具体的な仕事内容、トラブル時の対処法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、賃貸物件に関わる登場人物たちの関係性が明確になり、いざという時に慌てず、適切な行動が取れるようになるでしょう。これから部屋探しをする方にとっても、すでに賃貸物件にお住まいの方にとっても、必ず役立つ情報が満載です。

目次

賃貸の管理会社とは

賃貸物件における管理会社とは、物件の所有者である大家(貸主)から委託を受け、その物件の運営・管理業務全般を代行する会社のことです。入居者にとっては、日々の生活における最も身近な相談窓口であり、快適な住環境を維持するための重要な役割を担っています。

多くの人は、部屋探しの際に物件を紹介してくれた不動産会社(仲介会社)が、入居後もずっと窓口だと思いがちですが、それは誤解です。仲介会社の役割は、あくまで入居者と大家さんを繋ぎ、契約を成立させること。契約が完了すれば、その後の窓口は管理会社へと引き継がれます。つまり、家賃の支払い、設備の故障、騒音トラブル、契約更新、退去手続きなど、入居中に発生するほとんどの事柄は、管理会社が対応することになります。

なぜ、大家さんは自分で管理せずに、管理会社に委託するのでしょうか。その背景には、近年の社会状況の変化があります。かつては、大家さん自身が物件の近くに住み、直接入居者の対応や建物の清掃を行う「自主管理」が一般的でした。しかし、現在ではサラリーマンなどが副業として不動産投資を行う「兼業大家」が増加し、本業で忙しいため管理業務に時間を割けないケースが多くなっています。また、物件が遠隔地にあるため、物理的に管理が難しいという大家さんも少なくありません。

さらに、賃貸経営に関する法律(借地借家法など)や設備に関する知識は年々専門化・複雑化しています。家賃滞納者への対応や入居者間のトラブル解決には、法的な知識と交渉のノウハウが不可欠です。建物の維持管理においても、消防設備点検や貯水槽清掃など、法律で定められた定期点検を確実に実施する必要があります。こうした専門的で多岐にわたる業務を、個人である大家さんがすべて完璧にこなすのは非常に困難です。

そこで、これらの煩雑な管理業務を専門家に任せるために、管理会社が存在するのです。大家さんは管理会社に毎月「管理委託料」(一般的に家賃収入の5%前後)を支払うことで、専門的なノウ’ウを活かした質の高い管理を期待できます。これにより、大家さんは安定した賃貸経営に集中でき、入居者はプロによる迅速で適切なサポートを受けられるという、双方にとってのメリットが生まれます。

入居者の視点から見ると、管理会社の存在は非常に大きな意味を持ちます。例えば、週末の夜に突然エアコンが故障したとします。もし自主管理の物件で、大家さんの連絡先が携帯電話しかなければ、すぐに対応してもらえないかもしれません。しかし、24時間対応のコールセンターを持つ管理会社であれば、時間帯を問わず連絡がつき、迅速に修理業者を手配してくれる可能性が高まります。

また、隣人の騒音に悩まされた場合、個人で直接注意するのは気が引けますし、さらなるトラブルに発展するリスクもあります。このような時、第三者である管理会社が間に入ってくれることで、客観的な立場で事実確認を行い、適切な対応をとってくれるため、当事者同士の感情的な対立を避けやすくなります。

このように、管理会社は単なる「大家さんの代理人」というだけでなく、入居者が安全かつ快適に暮らすための環境を整備・維持するプロフェッショナル集団です。物件の物理的な管理(清掃や修繕)から、人間関係の調整(トラブル対応)まで、その業務は多岐にわたります。したがって、賃貸物件を選ぶ際には、部屋の間取りや家賃だけでなく、「どのような管理会社が管理しているのか」という点も、住み心地を左右する重要な判断基準となるのです。この章で解説したように、管理会社は賃貸生活における縁の下の力持ちであり、その役割を理解することが、より良い物件選びと快適な暮らしへの第一歩と言えるでしょう。

管理会社・仲介会社・大家(貸主)の関係と違い

賃貸物件に関わる主要な登場人物は、「管理会社」「仲介会社」「大家(貸主)」の3者です。これらの関係性や役割の違いを正確に理解しておくことは、賃貸契約から入居後の生活までをスムーズに進める上で不可欠です。それぞれがどのタイミングで、どのような役割を担うのかを詳しく見ていきましょう。

管理会社

前述の通り、管理会社は「入居後」の生活をトータルでサポートする専門家です。大家さんから物件管理の委託を受け、入居者が快適に暮らせるためのあらゆる業務を代行します。

主な役割は、家賃の集金管理、入居者からのクレームや問い合わせ対応、建物・設備の維持管理と修繕、そして契約更新や退去時の手続きなど、非常に広範にわたります。いわば、物件の「執事」や「コンシェルジュ」のような存在です。

入居者との関わりは、鍵の受け渡しから始まり、退去するまで続きます。「エアコンが壊れた」「お湯が出ない」といった設備の不具合から、「上の階がうるさい」「ゴミ出しのルールが守られていない」といった生活上のトラブルまで、入居中の「困った」は、基本的にすべて管理会社が最初の窓口となります。

管理会社の収益源は、大家さんから受け取る「管理委託料」です。そのため、第一の顧客は大家さんであり、大家さんの資産(物件)の価値を維持・向上させることが最大のミッションです。しかし、入居者の満足度を高め、長く住んでもらうことが空室リスクを減らし、結果的に大家さんの利益に繋がるため、入居者への丁寧な対応も極めて重要な業務となります。この「大家さんの代理人」と「入居者のサポーター」という二つの側面を併せ持つのが管理会社の特徴です。

仲介会社

仲介会社は、物件を探している「入居希望者」と、入居者を探している「大家さん(または管理会社)」とを結びつける「橋渡し役」です。街の不動産屋さんや、大手不動産ポータルサイトを運営している会社などがこれにあたります。

主な役割は、入居希望者の希望条件に合った物件の紹介、物件への案内(内見)、契約条件の交渉、そして賃貸借契約の締結手続きのサポートです。入居希望者が無事に物件を契約し、入居するまでが仲介会社の仕事の範囲となります。いわば、お見合いの「仲人」のような存在と言えるでしょう。

入居者との関わりは、部屋探しを始めてから契約が完了するまでの一時的なものです。契約が無事に終われば、仲介会社の役割は基本的に終了します。そのため、入居後に発生した設備の故障やトラブルについて、物件を紹介してくれた仲介会社に連絡しても、「管理会社にご連絡ください」と案内されるのが一般的です。この点を混同していると、いざという時に迅速な対応が受けられなくなるため、注意が必要です。

仲介会社の収益源は、契約が成立した際に、入居者と大家さんの双方(または一方)から受け取る「仲介手数料」です。法律(宅地建物取引業法)で、受け取れる上限は家賃の1ヶ月分(+消費税)と定められています。

大家(貸主)

大家(貸主)は、その賃貸物件の「所有者」であり、賃貸経営における最終的な意思決定者です。物件の購入、家賃や敷金などの賃貸条件の設定、入居申込者の審査の最終判断、そして大規模な修繕やリフォームの実施決定など、経営の根幹に関わる判断を下します。

大家さんには、管理会社に業務を委託する「管理委託」と、すべての業務を自分で行う「自主管理」の二つのスタイルがあります。管理会社が入っている物件の場合、大家さんが入居者の前に姿を現すことはほとんどありません。管理会社が大家さんの代理として、すべての窓口業務を行うからです。しかし、だからといって大家さんが無関係なわけではなく、例えば高額な費用がかかる設備の交換(給湯器やエアコンなど)や、建物の大規模修繕を行うかどうかは、最終的に大家さんの判断と費用負担によって決まります。

もし管理会社の対応に納得がいかない場合や、管理会社が機能していない場合には、最終的な責任者である大家さんに直接相談するという選択肢もありますが、通常は管理会社を通してコミュニケーションが取られます。

自主管理の物件の場合は、この大家さんが管理会社の役割も兼ねることになります。家賃の振込先も大家さん個人の口座になり、トラブル時の連絡先も大家さん本人になります。対応の迅速さや専門性は大家さん個人の資質に大きく左右されるため、メリットもデメリットもある形態と言えるでしょう。

3者の役割の違いが一目でわかる比較表

これら3者の違いをより明確に理解するために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 管理会社 | 仲介会社 | 大家(貸主) |

|---|---|---|---|

| 主な役割 | 入居後の物件管理・運営全般の代行 | 物件の紹介と契約手続きのサポート | 物件の所有と経営に関する最終的な意思決定 |

| 入居者との関わり | 入居中〜退去まで(長期的) | 部屋探し〜契約まで(一時的) | 原則として直接関わらない(管理委託の場合) |

| 具体的な仕事内容 | 家賃集金、クレーム対応、設備修繕、契約更新、退去立会いなど | 物件紹介、内見案内、重要事項説明、契約書取り交わしなど | 家賃設定、入居審査の最終判断、大規模修繕の決定など |

| 収益源 | 大家からの管理委託料 | 入居者・大家からの仲介手数料 | 入居者からの家賃収入 |

| 例えるなら | 物件の「執事」「コンシェルジュ」 | お見合いの「仲人」 | 物件の「オーナー」「経営者」 |

このように、「仲介会社」は理想の部屋を見つけるまでのパートナー、「管理会社」は入居してからの生活を支えるパートナーと覚えておくと分かりやすいでしょう。そして、その両者の背後には、物件の所有者である「大家さん」が存在します。この三者三様の役割と関係性を理解することで、賃貸に関わる様々な場面で、誰に何を相談・連絡すれば良いのかが明確になります。

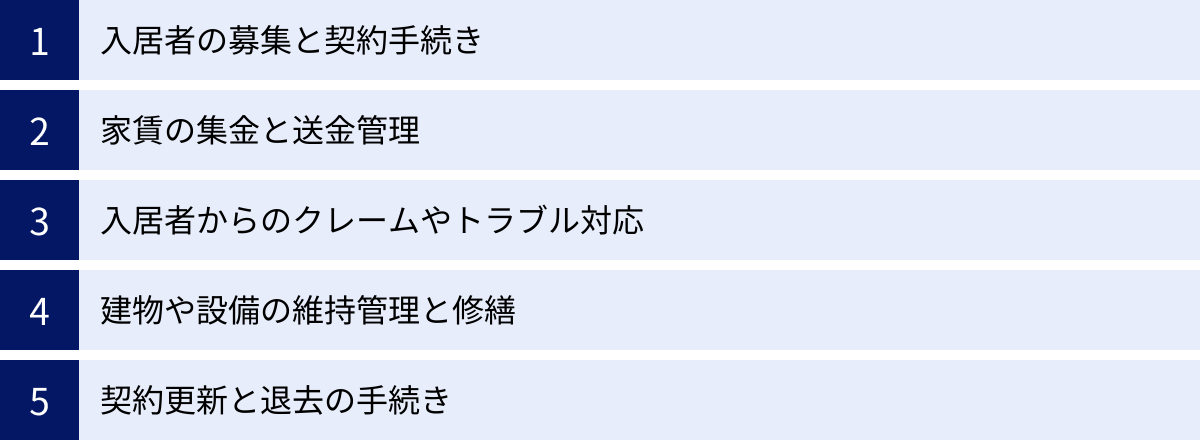

賃貸管理会社の主な役割と仕事内容

賃貸管理会社の仕事は、入居者が直接目に触れるものから、裏方で物件を支えるものまで、非常に多岐にわたります。ここでは、その主な役割と仕事内容を、入居者の生活サイクルに沿って具体的に解説していきます。これらの業務内容を知ることで、管理会社が私たちの快適な暮らしにいかに貢献しているかが理解できるでしょう。

入居者の募集と契約手続き

空室が発生すると、管理会社の最初の仕事は新たな入居者を見つけることです。これには以下のような業務が含まれます。

- 募集条件の決定: 大家さんと協議の上、周辺の家賃相場や物件の状態を考慮して、適切な家賃や敷金・礼金などの募集条件を決定します。

- 広告活動: スーモやホームズといった不動産ポータルサイトに物件情報を掲載したり、他の仲介会社に物件情報(通称:マイソク)を配布したりして、広く入居者を募集します。魅力的な写真撮影やキャッチコピーの作成も重要な仕事です。

- 入居申込みの受付と審査: 仲介会社を通じて入居申込みが入ると、申込者の勤務先、年収、勤続年数、保証人情報などを確認し、家賃の支払い能力があるか、トラブルを起こす可能性がないかなどを審査します。多くの場合、家賃保証会社の審査も同時に行います。

- 契約手続き: 審査を通過した申込者と賃貸借契約を締結します。管理会社が宅地建物取引業の免許を持っている場合は、重要事項説明から契約書の作成、記名押印までを自社で行うこともあります。契約金の授受や、入居日(鍵の引渡し日)の調整も管理会社の役割です。

家賃の集金と送金管理

入居者が決まった後の、定常的な業務として最も重要なのが家賃の管理です。

- 家賃・管理費の集金: 毎月決められた期日に、入居者から家賃や管理費、駐車場代などを集金します。口座振替やクレジットカード払い、振込など、集金方法は物件によって様々です。

- 滞納者への督促: 残念ながら、期日までに家賃の支払いが確認できないケースもあります。その場合、まずは電話や書面で支払いを促します。初期の段階で丁寧かつ迅速に連絡することが、長期滞納を防ぐ上で重要です。悪質な滞納者に対しては、内容証明郵便の送付や、法的な手続き(支払督促、訴訟など)に進むこともあります。これは専門的な知識を要するため、管理会社が代行する大きなメリットの一つです。

- 大家への送金: 集金した家賃から、定められた管理委託料や、立て替えた修繕費などを差し引いて、毎月決められた日に大家さんの口座へ送金します。その際、月々の収支をまとめた明細書(収支報告書)を作成し、大家さんに報告するのも重要な業務です。

入居者からのクレームやトラブル対応

入居者が快適に暮らすためには、様々なトラブルへの迅速な対応が欠かせません。管理会社は、その最前線に立つ調整役です。

騒音やマナーに関するトラブル

集合住宅で最も多いトラブルの一つが、騒音や生活マナーに関するものです。

- 具体例: 「夜中の洗濯機や掃除機の音」「子どもの走り回る足音」「大音量の音楽やテレビ」「共用廊下への私物放置」「ゴミ出しのルール違反」など。

- 対応フロー: 入居者から相談を受けると、管理会社はまず事実確認を行います。その後、特定の個人を名指しするのではなく、全戸に向けて注意喚起の文書を掲示板に貼り出したり、各戸のポストに投函したりするのが一般的です。これにより、角を立てずに問題の改善を促します。それでも改善が見られない場合は、原因となっている入居者に直接連絡を取り、個別に注意指導を行います。

近隣住民とのトラブル

トラブルは、同じ建物内の入居者同士に限りません。物件の隣家や周辺住民との間で発生することもあります。

- 具体例: 「駐車場以外の場所への無断駐車」「タバコのポイ捨てや臭いの問題」「ペットの鳴き声や糞尿の問題」など。

- 対応フロー: このような場合も、管理会社が一次対応の窓口となります。事実関係を確認し、入居者に指導するとともに、必要であれば近隣住民への説明や謝罪に同行することもあります。問題を放置すると、地域社会全体との関係悪化に繋がりかねないため、丁寧な対応が求められます。

建物や設備の維持管理と修繕

物件の資産価値を維持し、入居者が安全・快適に生活できるように、建物や設備のメンテナンスを行うことは管理会社の根幹業務です。

共用部分の清掃や点検

入居者が毎日利用する共用部分の管理は、物件の印象を大きく左右します。

- 日常清掃: エントランス、廊下、階段、ゴミ置き場などの日常的な清掃を行います。管理会社の社員が直接行う場合と、清掃専門業者に委託する場合があります。

- 定期点検: 法律で義務付けられている各種設備の点検を計画・実施します。例えば、消防設備点検(年2回)、エレベーターの保守点検(毎月)、貯水槽の清掃・水質検査(年1回)などがあり、これらの点検スケジュールを管理し、専門業者を手配します。

室内設備の故障・修理対応

専有部分である室内の設備に不具合が生じた際も、管理会社が対応します。

- 対応フロー: 入居者から「エアコンが効かない」「給湯器からお湯が出ない」「トイレが詰まった」などの連絡を受けると、まずは電話で状況を詳しくヒアリングします。その後、提携している修理業者を手配し、入居者と業者の間で訪問日時を調整します。

- 費用負担の判断: 修理や交換にかかる費用の負担区分を判断するのも重要な役割です。設備の経年劣化による自然な故障であれば大家さん負担、入居者の不注意や過失(例:物をぶつけて壊した、掃除を怠ったことが原因の詰まりなど)による故障であれば入居者負担となります。この判断は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考に、客観的に行われます。

契約更新と退去の手続き

入居から退去まで、契約に関する事務手続きも管理会社が担います。

更新手続きの案内

賃貸借契約は通常2年契約です。契約期間満了が近づくと、管理会社は更新の手続きを行います。

- 契約満了の2〜3ヶ月前に入居者へ更新の意思確認の通知を送付します。

- 更新を希望する入居者に対し、更新後の家賃や更新料、火災保険の再加入などについて案内し、新しい契約書を取り交わします。

退去時の立ち会いと原状回復

入居者が退去する際には、部屋の状態を確認し、原状回復の精算を行います。

- 入居者から解約の申し出を受けると、退去日を確定し、退去立ち会いのスケジュールを調整します。

- 退去日当日に、入居者と一緒に室内の傷や汚れなどをチェックします。ここで、「通常の使用による損耗(経年変化)」と「入居者の故意・過失による損傷」を明確に区別することが、後の敷金精算トラブルを防ぐ上で極めて重要です。

敷金の精算

立ち会いで確認した内容に基づき、原状回復にかかる費用を算出し、入居時に預かった敷金から相殺します。

- 原状回復費用の見積書と、敷金の返金額を明記した精算書を作成し、入居者に送付します。

- 内容に合意が得られれば、残りの敷金を指定の口座に返金して、一連の業務が完了となります。

このように、管理会社の仕事は非常に多岐にわたり、専門的な知識と経験が求められます。これらの業務をプロとして遂行することで、物件の価値を守り、入居者の安心な暮らしを支えているのです。

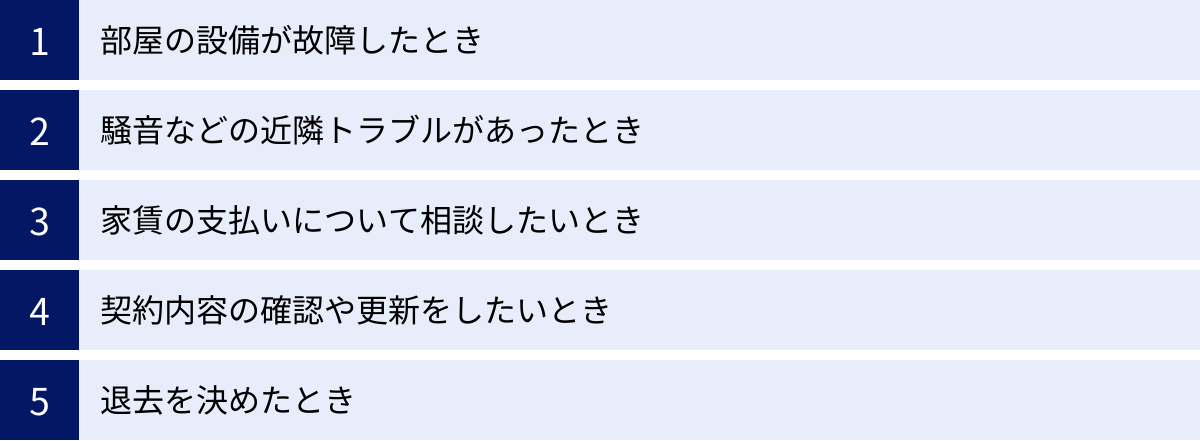

入居者が管理会社に連絡する主なケース

日々の暮らしの中で、「これは誰に相談すればいいんだろう?」と迷う場面は少なくありません。賃貸物件における「困った」の多くは、管理会社に連絡することで解決の糸口が見つかります。ここでは、入居者が管理会社に連絡すべき代表的なケースを具体的に紹介します。いざという時に慌てないよう、どのような時に連絡すれば良いのかを把握しておきましょう。

部屋の設備が故障したとき

生活に直結する設備の故障は、最も緊急性が高く、管理会社への連絡が必須となるケースです。

- 主な例:

- エアコン: 冷暖房が効かない、異音がする、水漏れする。

- 給湯器: お湯が出ない、温度が安定しない、エラー表示が出る。

- トイレ: 水が流れない・止まらない、詰まってしまった。

- キッチン: ガスコンロの火がつかない、換気扇が動かない、蛇口から水漏れする。

- その他: インターホンが鳴らない、備え付けの照明が点灯しない、鍵が回りにくい・抜けない。

これらの設備が故障した場合、まず自分で修理業者を呼ぶのではなく、必ず管理会社に第一報を入れてください。管理会社には提携している専門業者がおり、迅速に対応を手配してくれます。また、経年劣化による故障の場合、修理費用は大家さん負担となるのが一般的ですが、入居者が勝手に業者を手配してしまうと、その費用が自己負担になってしまう可能性があります。

連絡する際は、「契約者名」「部屋番号」「故障している設備」「具体的な症状(いつから、どのような状態か、エラーコードなど)」を正確に伝えると、その後の対応がスムーズに進みます。

騒音などの近隣トラブルがあったとき

集合住宅では、他の入居者との間でトラブルが発生することがあります。当事者間で直接解決しようとすると、感情的になり事態が悪化する恐れがあるため、まずは管理会社に相談するのが賢明です。

- 主な例:

- 騒音: 上の階の足音、隣の部屋のテレビや音楽、深夜の話し声や笑い声、ペットの鳴き声。

- マナー違反: ゴミ出しの曜日や分別ルールが守られていない、共用廊下や階段に私物が置かれている、ベランダでの喫煙による煙や臭い。

- 迷惑行為: 契約者以外の人が頻繁に出入りしている、無断駐車・駐輪。

これらの問題で困った際は、「いつ、どこで、どのような」トラブルが起きているのかを具体的に、かつ客観的に記録しておくことが重要です。例えば、「毎週金曜と土曜の深夜1時から3時頃まで、上の階から複数人の話し声と大きな音楽が聞こえてくる」といった具体的な情報があると、管理会社も事実確認や注意喚起をしやすくなります。感情的に「うるさくて眠れない!」と訴えるだけでなく、冷静に事実を伝えることを心がけましょう。

家賃の支払いについて相談したいとき

お金に関する相談はしにくいものですが、特に家賃の支払いに関しては、早めに連絡することが信頼関係を維持する上で非常に重要です。

- 主な例:

- うっかり入金を忘れてしまい、支払日が過ぎてしまった。

- 急な出費が重なり、今月の家賃の支払いが少し遅れそう。

- 家賃の引き落とし口座を変更したい。

- 振込先の口座情報を紛失してしまった。

万が一、支払いが遅れそうになった場合は、滞納してしまう前に、正直に管理会社へ連絡し、事情を説明して支払日を相談しましょう。無断で滞納を続けると、督促の連絡が来たり、遅延損害金が発生したりするだけでなく、保証会社や保証人にも連絡がいく可能性があります。事前に一本連絡を入れておくだけで、管理会社からの心証は大きく変わります。誠実な対応を心がけることが、問題を大きくしないための鍵です。

契約内容の確認や更新をしたいとき

賃貸借契約書に記載されている内容について、確認したいことや変更したいことが出てくる場合もあります。

- 主な例:

- ペット不可の物件だが、事情があって小動物を飼育したい(契約条件の変更相談)。

- 友人とルームシェアを始めたい(同居人の追加に関する相談)。

- 契約更新の案内が届いたが、更新料や条件について不明な点がある。

- 契約満了が近いが、更新するか退去するかを迷っている。

契約内容は法的な拘束力を持つ重要なものです。自己判断で契約違反の状態を作ってしまう前に、必ず管理会社に相談・確認を取りましょう。特に同居人の変更やペットの飼育は、許可なく行うと契約解除の理由になることもあるため注意が必要です。

退去を決めたとき

引越しなどで現在の物件を退去することが決まったら、速やかに管理会社へ連絡する必要があります。

- 連絡のタイミング: 賃貸借契約書には「解約予告期間」が定められています。一般的には「退去日の1ヶ月前まで」とされていることが多いですが、物件によっては「2ヶ月前」の場合もあります。この期間を過ぎてから連絡すると、住んでいない期間の家賃を余分に支払うことになってしまうため、契約書を必ず確認し、期限内に連絡しましょう。

- 連絡方法: 電話で一報を入れた後、指定の「解約通知書」などの書面を提出するのが一般的です。連絡手段についても契約書に記載がありますので、それに従ってください。

これらのケースからも分かるように、入居中の生活における疑問やトラブルのほとんどは、管理会社が最初の相談窓口となります。一人で抱え込まず、気軽に相談できるパートナーとして管理会社を捉え、上手に活用することが、快適な賃貸生活を送るための秘訣です。

自分の物件の管理会社を確認する4つの方法

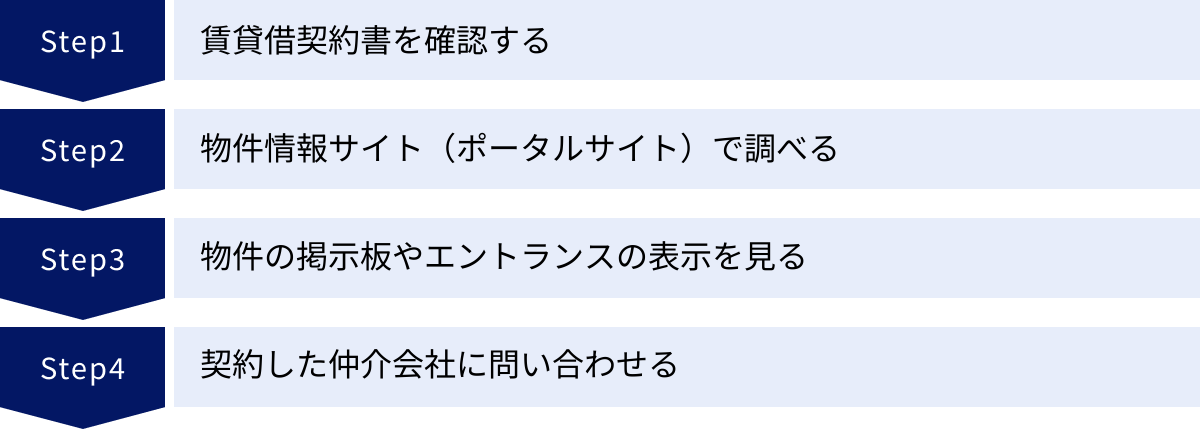

いざ管理会社に連絡しようと思っても、「あれ、うちの管理会社ってどこだっけ?連絡先がわからない…」と困ってしまうことがあります。特に引越して間もない頃や、普段トラブルがなく連絡する機会がない場合は、忘れてしまいがちです。ここでは、自分の住んでいる物件の管理会社を確実に確認するための4つの方法を紹介します。

① 賃貸借契約書を確認する

最も確実で、まず最初に確認すべきなのが「賃貸借契約書」のファイルです。 契約時に不動産会社から受け取った重要書類一式の中に、必ず保管されているはずです。

契約書には、賃貸借に関するすべての情報が記載されています。その中の「管理」や「管理業者」「管理受託者」といった項目を探してください。そこに管理会社の正式名称、住所、そして電話番号が明記されています。多くの場合、「貸主(大家さん)」の情報と並べて、あるいは別の欄に記載されています。

また、契約書とセットになっていることが多い「重要事項説明書」にも、管理の委託先として管理会社の情報が記載されているのが一般的です。

この方法は、書類さえ見つけられれば、最も正確な情報を得られます。入居後は、いつ必要になるか分からないため、契約書類一式はすぐに取り出せる場所に大切に保管しておくことをおすすめします。

② 物件情報サイト(ポータルサイト)で調べる

賃貸借契約書が見当たらない、という場合に試せるのが、インターネットの物件情報サイト(不動産ポータルサイト)を利用する方法です。

自分が住んでいるマンションやアパートの名前で検索し、現在同じ建物内で空室の募集が出ていないか調べてみましょう。もし募集中の部屋があれば、その物件詳細ページを確認します。物件概要の欄に、「取引態様」や「お問い合わせ先」と並んで「管理会社」として社名が記載されていることがあります。

ただし、この方法には注意点があります。サイトに掲載されている情報が必ずしも最新とは限らず、過去の情報がそのまま残っている可能性があります。また、稀に広告を掲載している仲介会社の情報が管理会社として誤って記載されているケースもないとは言えません。あくまで参考情報として捉え、契約書が見つからない場合の次善策と考えるのが良いでしょう。

③ 物件の掲示板やエントランスの表示を見る

書類もなく、ネットでも情報が見つからない場合は、建物内を直接確認してみましょう。物理的な確認方法ですが、意外と簡単に見つかることが多いです。

- エントランスや集合ポスト周り: エントランスの壁や集合ポストの脇に、管理会社の社名と連絡先が記載されたステッカーやプレートが貼られていることが非常に多いです。特に、緊急連絡先として24時間対応のコールセンターの電話番号が記載されていることもあります。

- 掲示板: 物件の掲示板は、管理会社からの情報伝達の場です。「定期清掃のお知らせ」「消防設備点検のお知らせ」「ゴミ出しルールのお願い」といった掲示物には、発行元として必ず管理会社の名前と連絡先が記載されています。現在貼られているお知らせを確認すれば、すぐに管理会社が判明します。

- エレベーター内: エレベーターがある物件では、保守点検を行っているエレベーター会社と並んで、管理会社の連絡先が記載されたステッカーが貼られていることもあります。

これらの場所は、管理会社が自らの存在を示すために表示を設置していることが多いため、高い確率で情報を見つけることができます。

④ 契約した仲介会社に問い合わせる

上記①〜③の方法でも管理会社がわからない場合の最終手段が、物件を契約した際にお世話になった「仲介会社」に問い合わせることです。

仲介会社は、契約時のデータを保管しているため、どの物件を誰に紹介し、その物件の管理会社がどこであったかを調べれば教えてくれるはずです。

問い合わせる際は、「〇年〇月頃に、貴社のご仲介で〇〇(物件名)の〇〇号室を契約した〇〇(自分の名前)と申します。入居後の管理会社の連絡先がわからなくなってしまったので、教えていただけますでしょうか」というように、契約時期や物件名、自分の名前を伝え、要件を簡潔に話すとスムーズです。

ただし、前述の通り、仲介会社は入居後の窓口ではありません。あくまで「管理会社の連絡先を知りたい」という目的での問い合わせに留め、設備の故障相談などを仲介会社にしないように注意しましょう。

以上の4つの方法を試せば、ほぼ確実に自分の物件の管理会社を確認できます。まずは契約書を探し、見つからなければ建物の表示を確認する、という順番で試してみるのが効率的です。

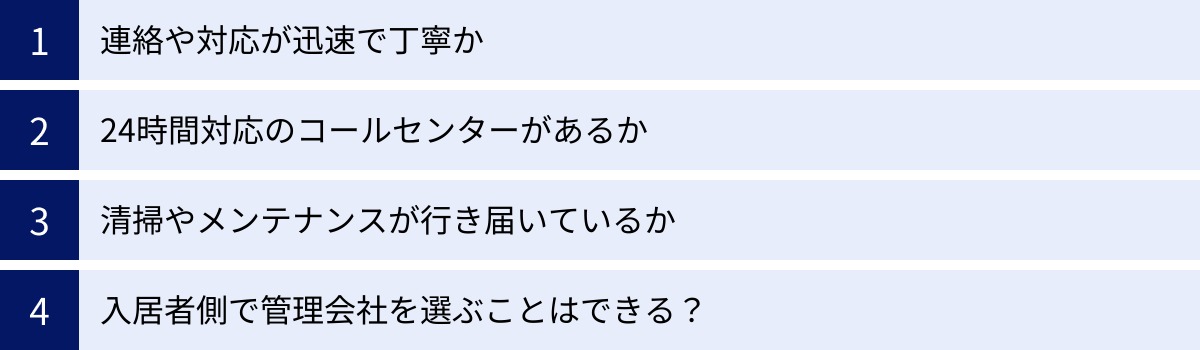

良い管理会社の選び方と見極めるポイント

賃貸物件を選ぶ際、多くの人は立地や間取り、家賃、設備といった「ハード面」に注目しがちです。しかし、実際に入居してからの生活の質を大きく左右するのは、管理会社の対応という「ソフト面」です。ここでは、これから部屋探しをする人が「良い管理会社」が管理する物件を見極めるためのポイントと、入居者が管理会社の質を判断する基準について解説します。

連絡や対応が迅速で丁寧か

トラブル発生時の対応速度は、ストレスを大きく左右します。良い管理会社は、連絡や対応が迅速かつ丁寧であるという共通点があります。

- 見極めポイント(部屋探し中):

- 内見時の質問対応: 内見に管理会社の担当者が立ち会う場合は、チャンスです。物件について質問した際に、曖昧な返答をせず、的確に答えられるかを確認しましょう。専門知識や物件への理解度が伺えます。

- 仲介会社へのヒアリング: 物件を紹介してくれている仲介会社の担当者に、「この物件の管理会社さんの評判ってどうですか?」「入居者さんからのクレーム対応は早いですか?」などと、率直に聞いてみるのが非常に有効です。仲介会社は多くの管理会社と付き合いがあるため、業界内のリアルな評判を知っていることが多いです。

- 電話応対の質: 申込手続きなどで管理会社に電話する機会があれば、その際の言葉遣いや対応の丁寧さをチェックしましょう。高圧的な態度や面倒くさそうな対応が見られる場合は要注意です。

- 判断基準(入居後):

- 問い合わせや修理依頼の電話をした際の、受付担当者の対応。

- 修理業者の手配や、折り返し連絡の速さ。

- トラブルの進捗状況を、きちんと報告してくれるか。

レスポンスの速さは、管理会社の組織体制や社員教育がしっかりしている証であり、入居後の安心感に直結します。

24時間対応のコールセンターがあるか

生活トラブルは、管理会社の営業時間内に起きるとは限りません。夜間や休日に発生する緊急事態に備え、24時間対応の窓口があるかは非常に重要なポイントです。

- 見極めポイント(部屋探し中):

- 物件の募集図面(マイソク)やポータルサイトの物件概要に、「24時間サポート」「緊急時対応窓口あり」といった記載があるかを確認します。

- 記載がない場合は、仲介会社に「この物件は、夜間や休日に水漏れなどが起きた場合の緊急連絡先はありますか?」と確認しましょう。

- メリット:

- 深夜の鍵の紛失、突然の水漏れ、トイレの詰まりといった緊急性の高いトラブルに、時間帯を問わず対応してもらえる安心感があります。

- たとえその場で修理業者が来られなくても、電話で応急処置の方法を教えてもらえるだけでも、被害の拡大を防げます。

ただし、「24時間対応」とあっても、そのサービス範囲は様々です。単に一次受付のみで、業者手配は翌営業日になるケースもあれば、警備会社と提携して駆けつけサービスまで行うケースもあります。可能であれば、その対応範囲まで確認しておくと、より安心です。

清掃やメンテナンスが行き届いているか

物件の共用部分の管理状態は、管理会社の仕事ぶりを最も分かりやすく映し出す鏡です。内見時には、部屋の中だけでなく、必ず共用部分を自分の目でチェックしましょう。

- チェックポイント:

- エントランス・廊下・階段: ゴミや落ち葉がなく、きれいに清掃されているか。照明が切れたまま放置されていないか。

- ゴミ置き場: 曜日や分別のルールが守られているか。カラスネットがかけられ、ゴミが散乱していないか。悪臭がひどくないか。

- 駐輪場・駐車場: 自転車が乱雑に置かれていたり、長期間放置されているような自転車が多かったりしないか。

- 掲示板: お知らせが整然と貼られているか。何ヶ月も前の古い情報がそのままになっていないか。

- 植栽: 手入れがされず、雑草が生い茂っていないか。

これらの場所が汚れていたり、乱れていたりする場合、その管理会社は日常的な巡回や清掃を怠っている、あるいは入居者のマナー違反を放置している可能性が高いと判断できます。細やかな部分まで手入れが行き届いている物件は、管理会社の意識が高く、入居後の快適な生活が期待できます。

入居者側で管理会社を選ぶことはできる?

結論から言うと、入居者が物件の管理会社を自由に選ぶことは、原則としてできません。

管理会社は、物件の所有者である大家さんが、自らの資産管理を委託するパートナーとして選定し、契約を結んでいます。そのため、入居者が「この物件は気に入ったけど、管理会社はA社じゃなくてB社にしてほしい」とリクエストすることは不可能なのです。

では、どうすれば良いのでしょうか。発想を転換し、「良い管理会社が管理している物件を選ぶ」という視点を持つことが重要になります。つまり、部屋探しをする段階で、前述した「良い管理会社の見極めポイント」を参考に、物件のハード面だけでなく、管理体制というソフト面も評価基準に加えるのです。

いくら部屋がおしゃれで新しくても、管理が悪ければ快適な生活は送れません。逆に、多少築年数が古くても、管理がしっかりしていれば、清潔で安心して暮らすことができます。「管理も物件のスペックの一部」と捉え、総合的に判断することが、後悔しない物件選びのコツと言えるでしょう。

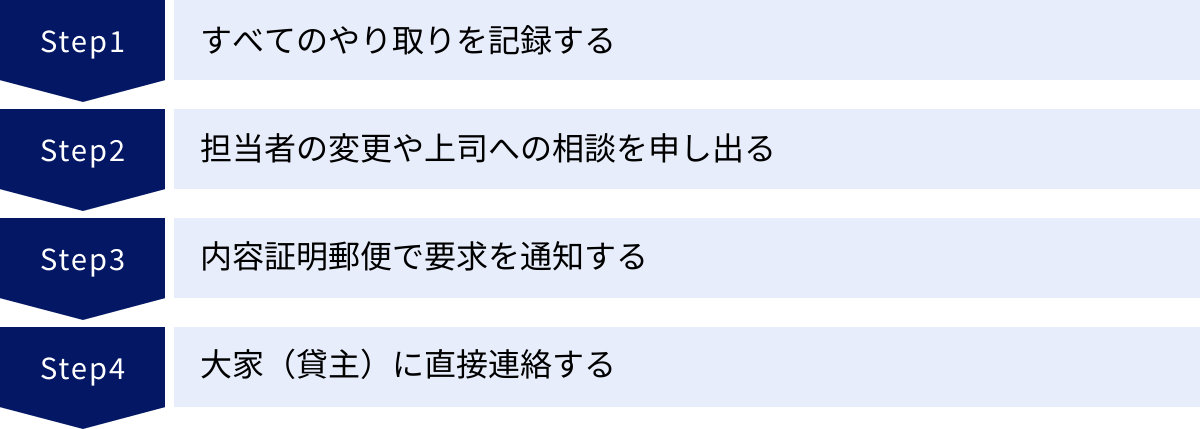

管理会社とのトラブル対処法

ほとんどの管理会社は誠実に入居者対応を行っていますが、残念ながら中には対応が遅い、不誠実であるといったケースも存在します。万が一、管理会社との間でトラブルが発生し、話し合いで解決しない場合はどうすれば良いのでしょうか。ここでは、具体的な対処法と、頼れる相談先について解説します。

管理会社の対応が悪い・連絡がつかない場合

修繕を依頼しても一向に対応してくれない、電話をしても「担当者不在」で折り返しもない、といった状況に陥った場合、感情的にならず、以下の手順を段階的に試してみましょう。

- ステップ1:すべてのやり取りを記録する

まずは、客観的な証拠を残すことが最も重要です。いつ、誰に、どのような用件で連絡し、どのような返答があったか(あるいはなかったか)を時系列でメモしておきましょう。電話でのやり取りだけでなく、メールやお問い合わせフォームなど、文章として記録が残る方法で連絡するのも非常に有効です。 - ステップ2:担当者の変更や上司への相談を申し出る

対応の悪さが、特定の担当者の個人的な資質や多忙さに起因している可能性もあります。その場合は、「担当の〇〇様ではお話が進まないので、別の方か、上長の方に対応をお願いできますでしょうか」と、冷静に申し出てみましょう。組織として対応せざるを得ない状況を作ることで、事態が改善することがあります。 - ステップ3:内容証明郵便で要求を通知する

度重なる依頼にもかかわらず、正当な理由なく対応が進まない場合は、「内容証明郵便」を送付することを検討します。内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出したか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。

これ自体に法的な強制力はありませんが、「正式な書面で要求した」という証拠になり、相手に心理的なプレッシャーを与え、本気度を示すことができます。「本書面到着後、〇日以内にご対応いただけない場合は、法的手続きや行政機関への相談を検討いたします」といった一文を添えることで、管理会社側の対応を促す効果が期待できます。 - ステップ4:大家(貸主)に直接連絡する

管理会社はあくまで大家さんの代理人です。その代理人が機能していないのであれば、最終的な責任者である大家さんに直接状況を報告するという方法もあります。賃貸借契約書に大家さんの連絡先が記載されていれば、連絡を取ってみましょう。大家さん自身が管理会社の対応の悪さを知れば、大家さんから管理会社へ指導してくれる可能性があります。

トラブルが解決しないときの相談先

上記の方法を試しても問題が解決しない場合、一人で抱え込まずに外部の公的な相談窓口を頼りましょう。これらの機関は、中立的な立場でアドバイスをくれたり、事業者との間に入ってくれたりします。

消費生活センター

消費生活センターは、商品やサービスなど、消費生活全般に関する苦情や問い合わせに対応してくれる公的な相談窓口です。賃貸借契約も消費者契約の一種であるため、管理会社とのトラブルも相談対象となります。

- 相談方法: 全国のどこからでも、局番なしの電話番号「188」(いやや!)にかけると、最寄りの消費生活センターや自治体の相談窓口につながります。

- 支援内容: 専門の相談員がトラブル解決のための助言をしてくれるほか、必要に応じて事業者との間に入って交渉を手伝ってくれる「あっせん」という手続きを行ってくれることもあります。相談は無料で、秘密は厳守されます。

- 参照:消費者庁ウェブサイト

各都道府県の宅地建物取引業の担当部署

管理会社の多くは、宅地建物取引業(宅建業)の免許を持っています。宅建業者とのトラブルについては、その業者を監督する立場にある、各都道府県の宅地建物取引業の担当部署(建築指導課、不動産業課など名称は様々)に相談することができます。

- 役割: この部署は、宅建業法に違反するような悪質な行為に対して、業者への聞き取り調査や、業務改善の指示・命令といった行政指導を行う権限を持っています。

- 相談方法: 「〇〇県 宅建業 相談窓口」といったキーワードで検索すると、お住まいの都道府県の担当部署が見つかります。

- 効果: 明確な法令違反や悪質な対応に対しては、行政からの指導が入ることで、問題が解決に向かう可能性があります。

日本賃貸住宅管理協会

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)は、賃貸住宅管理業の健全な発展を目指す業界団体です。この協会に加盟している管理会社とのトラブルの場合、協会が設けている相談窓口を利用できることがあります。

- 役割: 協会は、加盟企業に対して倫理規定や業務基準を定めており、それらに反する行為についての相談を受け付けています。特に、協会が運営する「日管協預り金保証制度」に加入している会社との敷金返還トラブルなどについては、具体的な対応が期待できます。

- 確認方法: まず、トラブルになっている管理会社が日管協の会員であるか、また保証制度に加入しているかを協会のウェブサイトで確認してみましょう。

- 参照:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ウェブサイト

これらの相談先を知っておくだけでも、いざという時の精神的な支えになります。トラブル時は、冷静に、証拠を持って、段階的に対応することを心がけましょう。

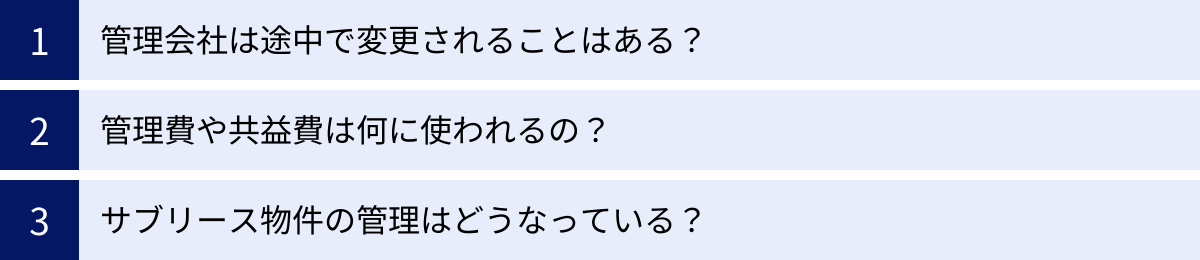

賃貸の管理会社に関するよくある質問

ここでは、賃貸の管理会社に関して、多くの人が抱きがちな疑問点についてQ&A形式で解説します。より深い知識を得ることで、様々な状況に的確に対応できるようになります。

管理会社は途中で変更されることはある?

A. はい、管理会社は途中で変更されることがあります。

入居者ではなく、物件の所有者である大家さんの都合によって、管理を委託する会社が変更になるケースは決して珍しくありません。主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 大家さんの意向: 現在の管理会社の対応や管理委託料に不満があり、より良いサービスや条件を提供する別の管理会社に切り替える。

- 管理会社の都合: 管理会社が倒産したり、賃貸管理事業から撤退したり、他の会社に事業を譲渡したりする。

- 物件の売買: 物件自体が別のオーナーに売却され、新しいオーナーが自身の付き合いのある管理会社に変更する。

管理会社が変更になる場合、通常は変更日の1〜2ヶ月前までに、現在の管理会社と新しい管理会社の連名で、入居者宛に書面による通知が届きます。その書面には、新しい管理会社の社名、住所、連絡先、そして最も重要な家賃の新しい振込先口座などが記載されています。

入居者側で何か特別な手続きをする必要はほとんどありませんが、家賃の振込先が変わる場合は、自動送金の設定などを変更し忘れないよう、細心の注意が必要です。通知書をよく読み、不明な点があれば新しい管理会社に確認しましょう。

管理費や共益費は何に使われるの?

A. 主に、マンションやアパートの「共用部分」を維持管理するための費用に使われます。

家賃が「専有部分(自分の部屋の中)」を使用するための対価であるのに対し、管理費や共益費は、入居者全員が共同で利用する部分を、快適で安全な状態に保つために使われるお金です。法的に明確な区別はありませんが、一般的に以下のような用途に充てられます。

- 共用部の光熱費: 廊下やエントランスの照明、エレベーターを動かすための電気代。

- 共用部の水道代: 共用部の清掃や、植栽への水やりに使う水道料金。

- 清掃業務委託費: 日常清掃や定期清掃を専門業者に委託している場合の費用。

- 点検・メンテナンス費用: エレベーターの保守点検、消防設備点検、貯水槽の清掃・水質検査など、法律で定められた点検やメンテナンスにかかる費用。

- 小規模な修繕費: 共用部の電球が切れた際の交換費用や、ちょっとした補修にかかる費用。

つまり、管理費や共益費は、建物の資産価値を維持し、入居者全員が気持ちよく暮らすために不可欠な経費と言えます。これらの費用が適切に使われているかどうかは、前述の「清掃やメンテナンスが行き届いているか」という点からも判断することができます。

サブリース物件の管理はどうなっている?

A. サブリース会社が「貸主」として、管理も一括して行います。

サブリースとは、不動産会社(サブリース会社)が大家さんから物件を丸ごと一括で借り上げ、それを入居者に又貸し(転貸)する仕組みのことです。

この場合、入居者から見た関係性は以下のようになります。

- 契約の相手方(貸主): 大家さんではなく、サブリース会社が貸主(転貸人)となります。したがって、賃貸借契約は入居者とサブリース会社との間で結ばれます。

- 管理の主体: サブリース会社が物件を借り上げているため、日常の管理業務もすべてそのサブリース会社が行います。家賃の支払先も、トラブル時の連絡先も、すべてサブリース会社になります。

入居者にとってのメリットは、貸主が大手不動産会社などであることが多く、個人の大家さんと直接やり取りするよりも安心感がある点や、管理体制がシステマチックであることが多い点などが挙げられます。

一方で、注意点としては、入居者と真の物件所有者である大家さんとの間にサブリース会社が入るため、関係性が少し複雑になることが挙げられます。しかし、入居後の生活における窓口がサブリース会社に一本化されるという点では、一般的な管理物件と大きな違いを感じることは少ないでしょう。契約書上の「貸主」が誰になっているかを確認することが、サブリース物件かどうかを見分けるポイントです。

まとめ

この記事では、賃貸物件における「管理会社」に焦点を当て、その役割や仲介会社・大家さんとの違い、具体的な仕事内容、トラブル対処法までを詳しく解説してきました。

最後に、快適な賃貸生活を送るために覚えておきたい重要なポイントをまとめます。

- 管理会社は「入居後のパートナー」: 部屋探しを手伝ってくれるのが「仲介会社」なら、入居後の日々の暮らしを支え、トラブルから守ってくれるのが「管理会社」です。この違いを明確に理解し、困ったときにはまず管理会社に相談するという基本を押さえておきましょう。

- 管理の質が住み心地を決める: 物件のスペックだけでなく、「どのような管理会社が管理しているか」という視点を持つことが、後悔しない物件選びの鍵となります。内見時には、部屋の中だけでなく、清掃が行き届いた共用部や整理された掲示板など、管理会社の仕事ぶりをチェックすることが重要です。

- 自分の物件の管理会社を把握しておく: いざという時に慌てないために、最も確実な「賃貸借契約書」で管理会社の連絡先を確認し、いつでも連絡が取れるようにしておきましょう。書類が見当たらなくても、建物の掲示板やエントランスの表示などで確認できます。

- トラブル時は冷静に、段階的に対処する: 管理会社の対応に不満がある場合は、感情的にならず、まずはやり取りを記録することから始めましょう。それでも解決しない場合は、担当者の変更を求めたり、内容証明郵便を送ったりと、段階的に対応を強めていくのが有効です。最終的には、消費生活センターや都道府県の担当部署といった公的な相談窓口があることを知っておくだけでも、大きな安心材料になります。

管理会社は、大家さんの資産を守ると同時に、入居者が安全で快適な生活を送るための環境を整えるという、非常に重要な役割を担っています。その存在と役割を正しく理解し、上手に付き合っていくことが、あなたの賃貸生活をより豊かで安心なものにしてくれるはずです。この記事が、その一助となれば幸いです。