賃貸物件から退去する際、多くの人が直面するのが「クリーニング代」の問題です。「敷金がほとんど返ってこなかった」「予想外の高額なクリーニング代を請求された」といった経験談を聞き、不安に感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、賃貸の退去時に発生するクリーニング代について、その基本的な意味から、誰が費用を負担すべきかという法律上のルール、間取り別の費用相場、そして不当な請求を避けるための具体的な対策まで、網羅的に解説します。

賃貸契約における「原状回復」の正しい知識を身につけ、貸主(大家さん)と借主(入居者)の双方が納得できる円満な退去を目指しましょう。この記事を読めば、退去時のクリーGニング代に関する疑問や不安が解消され、自信を持って退去手続きに臨めるようになります。

目次

賃貸の退去時クリーニング代とは

賃貸物件を退去する際に耳にする「クリーニング代」とは、具体的にどのような費用なのでしょうか。まずは、その定義、目的、そして関連する「原状回復費用」との違いについて正確に理解することが、トラブルを避けるための第一歩となります。

クリーニング代とは、次に入居する人が快適に生活を始められるように、部屋全体を専門的に清掃するための費用を指します。これは、入居者が住んでいる間に生じた、ごく自然な使用による汚れなどをリセットし、物件の商品価値を維持する目的で行われます。

具体的に、一般的なハウスクリーニングに含まれる作業内容は以下の通りです。

- キッチン: シンク、ガスコンロ(IHクッキングヒーター)、調理台の油汚れや水垢の除去、換気扇(レンジフード)の表面的な清掃、収納棚の拭き掃除など。

- 浴室: 浴槽、壁、床、天井、鏡の水垢や石鹸カス、カビの除去、排水口の清掃、換気扇の表面的な清掃など。

- トイレ: 便器の黄ばみや黒ずみの除去、床や壁の拭き掃除、タンクの表面的な清掃など。

- 洗面所: 洗面ボウルの水垢や石鹸カスの除去、鏡の拭き掃除、収納棚の拭き掃除など。

- 床: フローリング、クッションフロア、カーペット、畳などの掃き掃除・拭き掃除や掃除機がけ。

- 壁・天井: 全体のホコリ除去や、軽い汚れの拭き掃除。

- 窓・サッシ: ガラスの両面拭き、サッシのレールの汚れ除去、網戸の清掃など。

- 建具: ドア、ドアノブ、収納の扉などの拭き掃除。

- 玄関: 土間(たたき)の清掃、下駄箱の内部・外部の拭き掃除など。

- その他: 照明器具の傘、スイッチプレート、カーテンレールなどのホコリ除去。

これらの作業は、日常的な掃除では落としきれない汚れを除去し、部屋全体を清潔な状態に戻すために行われます。

ここで重要なのが、「クリーニング代」と「原状回復費用」は、本来異なる性質を持つという点です。

- クリーニング代: 次の入居者のための、物件の価値を維持するための清掃費用。

- 原状回復費用: 入居者の故意・過失、または通常の使用方法とは言えないような使い方によって生じた部屋の損傷や汚損を、元の状態に戻すための修繕費用。

例えば、普通に生活していて壁紙が日光で色あせたり、家具を置いていた場所の床がへこんだりするのは、後述する「経年劣化・通常損耗」と見なされ、その修繕費用は原則として大家さんが負担すべきものです。これらの費用は、大家さんが受け取る家賃の中に含まれていると考えられています。

一方で、入居者が壁に穴を開けてしまったり、掃除を怠ってキッチンを油まみれにしてしまったりした場合は、「原状回復義務」に基づき、入居者がその修繕費用を負担する必要があります。

しかし、実際の賃貸契約の現場では、この二つの費用が明確に区別されず、「退去費用」として一括りで請求されるケースが少なくありません。特に、「ハウスクリーニング特約」という契約条項によって、本来は大家さんが負担すべきクリーニング代を入居者が負担するよう定められている場合が多く、これがトラブルの一因となっています。

結論として、賃貸の退去時クリーニング代とは、物件を次の入居者に貸し出せる状態にするための専門的な清掃費用であり、その負担者が誰になるかは、法律の原則と賃貸借契約の特約によって決まります。この後の章で、その負担ルールについて詳しく掘り下げていきましょう。

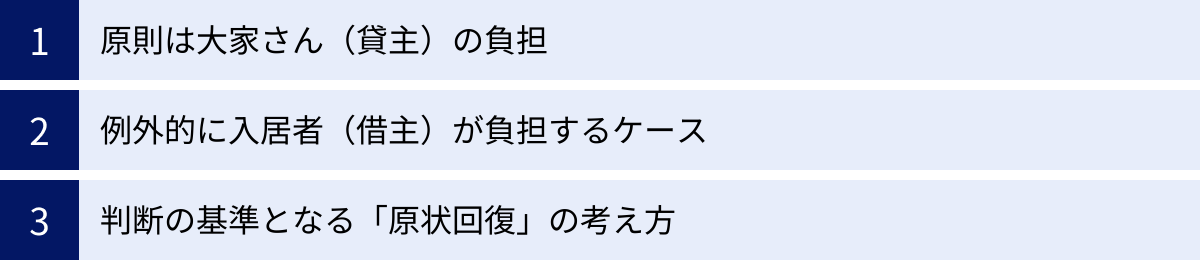

クリーニング代は誰が負担する?原則と例外

退去時のクリーニング代を「誰が負担するのか」は、賃貸トラブルの中でも最も関心の高いテーマです。多くの人が「退去時はクリーニング代を払うのが当たり前」と考えているかもしれませんが、法律上の原則は異なります。ここでは、負担の原則と例外、そしてその判断基準となる「原状回復」の考え方について、国土交通省のガイドラインを基に詳しく解説します。

原則は大家さん(貸主)の負担

意外に思われるかもしれませんが、退去時のハウスクリーニング費用は、原則として大家さん(貸主)が負担すべきものとされています。

その根拠は、民法および国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン)に示されています。ガイドラインでは、賃貸物件の価値の減少を以下の二つに分類しています。

- 経年劣化・通常損耗:

- 経年劣化: 建物の構造や設備が、時間の経過とともに自然に劣化・損耗すること(例:日光による壁紙やフローリングの色あせ)。

- 通常損耗: 入居者が契約に従い、一般的な社会通念に沿った住まい方、使い方をしても、必然的に発生する汚れや傷のこと(例:家具の設置による床のへこみ、テレビ裏の壁の黒ずみ)。

これらの経年劣化や通常損耗の修繕費用は、大家さんが負担するものとされています。なぜなら、大家さんは毎月の家賃収入によって、これらの自然な価値の減少分を回収していると考えられるからです。次の入居者を迎えるためのハウスクリーニングは、この通常損耗の範囲内の汚れをリセットする行為であり、本来は大家さんの経営上必要な経費と位置づけられます。

したがって、入居者に特別な落ち度(故意・過失)がない限り、法律上の原則論で言えば、入居者が一般的なハウスクリーニング代を支払う義務はありません。

例外的に入居者(借主)が負担するケース

原則は大家さん負担ですが、もちろん例外も存在します。入居者(借主)がクリーニング代を含む原状回復費用を負担しなければならないのは、主に以下のようなケースです。

- 入居者の故意・過失や善管注意義務違反による汚損・破損:

入居者には「善良な管理者の注意をもって」賃借物を使用・保管する義務(善管注意義務)が民法で定められています。これは、簡単に言えば「常識的な範囲で、注意を払って部屋を使いましょう」という義務です。

この義務に違反して部屋を汚したり壊したりした場合は、その修繕費用を入居者が負担しなければなりません。例えば、以下のようなケースが該当します。- 掃除を怠ったことで発生した、キッチンのコンロ周りのひどい油汚れや、浴室の頑固なカビ。

- 結露を放置したことで広がった壁のシミやカビ。

- 飲み物などをこぼした跡を放置してできたシミ。

- タバコのヤニによる壁紙の変色や臭い。

- ペットがつけた柱の傷や床のシミ。

これらの汚れは「通常の使用」を超えたものと判断され、原状回復の対象となります。この場合、通常のクリーニングで落ちない汚れを落とすための特殊なクリーニング費用や、場合によっては壁紙・床材の張り替え費用などが、入居者負担となります。

- 有効な「ハウスクリーニング特約」が契約書に存在する:

賃貸借契約書に、「退去時のハウスクリーニング費用は、損耗の程度にかかわらず借主が負担する」といった内容の特約(ハウスクリーニング特約)が盛り込まれている場合があります。

この特約が法的に有効と認められる場合は、入居者は原則としてその費用を支払う義務を負います。ただし、この特約が有効と見なされるためには、一定の要件を満たす必要があります。この点については、次の章で詳しく解説します。

つまり、クリーニング代の負担者を分けるポイントは、その汚れが「通常の使用の範囲内」か「それを超えるもの」か、そして契約書に「有効な特約」が存在するかという二点に集約されます。

判断の基準となる「原状回復」の考え方

「原状回復」という言葉を聞くと、「借りた時の新品同様の状態に戻すこと」と誤解している方が非常に多いですが、これは間違いです。

ガイドラインにおける「原状回復」の定義は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています。

つまり、入居者が付けた「余計な」傷や汚れを元に戻すのが原状回復であり、時間の経過とともに自然に古びた部分(経年劣化)や、普通に住んでいれば付いてしまうような汚れ(通常損耗)まで元通りにする必要はないのです。

国土交通省のガイドラインとは

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸物件の退去時に多発する敷金返還や原状回復費用の請求に関するトラブルを未然に防止するために、国土交通省が作成した指針です。

このガイドラインには法的な拘束力はありませんが、過去の判例などを基に作成されており、裁判などでも重要な判断基準として尊重されています。そのため、貸主と借主の間の話し合いがこじれた際には、このガイドラインを基準に交渉することが一般的です。

ガイドラインでは、どのような損傷が大家さん負担(経年劣化・通常損耗)で、どのような損傷が入居者負担(故意・過失)になるのか、具体的な事例を挙げて示しています。

経年劣化・通常損耗(大家さん負担)と見なされる例

以下に挙げるのは、ガイドラインで「大家さん負担」とされている代表的な例です。これらの修繕費用やクリーニング費用を請求された場合は、ガイドラインを根拠に不当性を主張できる可能性があります。

- 家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡

- テレビや冷蔵庫の裏側の壁の黒ずみ(電気ヤケ)

- 日光の照射による壁紙やフローリングの色あせ(日焼け)

- 壁に貼ったポスターやカレンダーの跡(画鋲の穴は可)

- 画鋲やピンなど、壁紙の張り替えが不要な程度の小さな穴

- エアコン設置による壁のビス穴

- 網戸の自然な劣化や、次の入居者確保のための交換

- 鍵の紛失がない場合の、次の入居者確保のための交換

- 専門業者による全体のハウスクリーニング

入居者の故意・過失(入居者負担)と見なされる例

一方、以下に挙げるのは、ガイドラインで「入居者負担」とされている代表的な例です。これらの費用については、入居者が支払う義務を負う可能性が高いです。

- 日常の清掃を怠ったことによるキッチンの油汚れやススの付着

- 清掃を怠ったことによる浴室や洗面台、トイレの水垢やカビ

- 飲み物などをこぼしたにもかかわらず、手入れを怠ったことで生じたシミやカビ

- 結露を放置したことで拡大したカビやシミ

- 喫煙による壁紙のヤニ汚れや臭い

- 壁や柱、床に故意または不注意でつけた傷

- 下地ボードの張り替えが必要になるような、釘やネジの穴

- ペットがつけた柱の傷、壁のひっかき傷、床の汚損や臭い

- 引越し作業中に生じさせた傷

- 鍵の紛失や破損による交換費用

このように、クリーニング代や原状回復費用の負担者は、法律やガイドラインによって明確な基準が示されています。退去費用の請求内容に疑問を感じたら、まずはその費用がどちらの負担に該当するのかを冷静に確認することが重要です。

契約前に要確認!「ハウスクリーニング特約」とは

前章で、クリーニング代は原則として大家さん負担であると解説しましたが、多くの賃貸契約で入居者が負担しているのが実情です。その最大の理由が、「ハウスクリーニング特約」の存在です。この特約は、退去時の費用負担を大きく左右する重要な条項であり、契約前にその内容を正しく理解しておく必要があります。

ハウスクリーニング特約とは、賃貸借契約書の中に盛り込まれた特別な約束事の一つで、「退去時の室内クリーニング費用は、部屋の汚れ具合に関わらず、借主が負担する」と定めるものを指します。

法律の原則(原則貸主負担)よりも当事者間の合意(契約)が優先されるため、この特約に合意して契約を結んだ場合、入居者は原則としてその費用を支払う義務を負います。不動産会社や大家さん側からすれば、退去者ごとに汚れの度合いを査定して費用を算出する手間を省き、スムーズに次の入居者を募集するための合理的な手段と捉えられています。

しかし、どのような特約でも無条件に有効になるわけではありません。過去の裁判例などから、特約が有効と認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。

- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなど客観的、合理的理由が存在すること

- その特約を定める必要性が大家さん側にあるか、という点です。例えば、「次の入居者を確保するために、専門業者による一定水準のクリーニングを画一的に行う必要がある」といった理由は、一般的に合理的と見なされます。

- しかし、定められたクリーニング費用が、市場の相場と比較して著しく高額である場合は、「暴利的」と判断され、特約自体が無効になる可能性があります。例えば、ワンルームのクリーニング代として10万円を請求するような特約は、無効と判断される公算が大きいです。

- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

- これは、入居者が「本来は大家さんが負担すべき費用を、この特約によって自分が代わりに負担するのだ」ということを、契約時にきちんと理解していたか、という点です。

- この要件を満たすためには、契約書の中で特約条項が、他の一般的な条項とは別の項目として、明確に記載されている必要があります。小さな文字で契約書の隅に紛れ込ませるような記載方法では、入居者が認識していたとは言い難く、無効と判断される可能性があります。

- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

- 入居者が、特約の内容を理解した上で、その義務を負うことに明確に同意したか、という点です。

- 具体的には、賃貸借契約書への署名・捺印がこれに当たります。特に、重要事項説明の際に、宅地建物取引士から特約について口頭での説明を受け、その内容を理解した上で契約書にサインした場合は、明確な意思表示があったと見なされます。

これらの要件を満たさない特約は、消費者契約法に基づき「消費者の利益を一方的に害するもの」として無効を主張できる可能性があります。

したがって、賃貸契約を結ぶ前には、以下の点を必ず確認することが極めて重要です。

- 契約書に「ハウスクリーニング特約」「室内清掃費」といった条項があるか

契約書や重要事項説明書を隅々まで読み、費用負担に関する特約の有無を確認しましょう。「退去時、借主は〇〇円を室内清掃費として支払うものとする」といった具体的な文言を探します。 - 費用の金額が具体的に明記されているか

特約には、負担する金額が具体的に記載されている必要があります。「一律〇〇円」という定額制の場合もあれば、「1平方メートルあたり〇〇円」という単価制の場合もあります。「実費を請求する」といった曖昧な表現の場合は、後で高額請求されるリスクがあるため、契約前に具体的な金額の目安を確認すべきです。 - 金額が相場から著しくかけ離れていないか

次の章で解説する費用相場を参考に、特約で定められた金額が妥当な範囲内かを確認しましょう。明らかに相場よりも高額な場合は、その理由を不動産会社に質問し、納得できなければ契約を見送るという判断も必要です。

もし、契約時に特約について十分な説明がなかったり、内容に疑問があったりしたにもかかわらず契約してしまった場合でも、諦める必要はありません。退去時に請求された際、特約の有効性の要件を満たしていないことを根拠に、支払いを拒否したり、減額を交渉したりする余地は残されています。

最も重要なのは、契約書に安易にサインしないことです。不明な点や納得できない条項があれば、その場で必ず質問し、明確な回答を得るようにしましょう。あなたの署名・捺印は、そこに書かれたすべての内容に同意したという法的な証拠になります。後々のトラブルを避けるためにも、契約前の確認を徹底することが、自分自身を守る最大の防御策となるのです。

【間取り別】退去時クリーニング代の費用相場

ハウスクリーニング特約が有効な場合や、自身の過失によってクリーニング費用を負担することになった場合、一体いくらくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、物件の間取り別に、一般的な退去時クリーニング代の費用相場を解説します。また、基本料金に加えて追加費用が発生しやすいオプション項目についても紹介します。

これらの相場を把握しておくことで、契約書に記載された特約の金額が妥当かどうかを判断したり、退去時に提示された見積書の内容を精査したりする際の重要な基準となります。

間取りごとのクリーニング費用一覧

退去時のハウスクリーニング費用は、清掃対象となる部屋の面積や部屋数、設備の多さによって変動します。一般的に、部屋が広く、水回り(キッチン、浴室、トイレ)の箇所が増えるほど、費用は高くなる傾向にあります。

以下は、あくまで目安としての費用相場をまとめた表です。実際の費用は、地域(都心部か地方か)、物件の築年数、汚れの度合い、依頼するクリーニング業者によって変動する点にご留意ください。

| 間取り | 費用相場(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| ワンルーム・1K | 15,000円 ~ 30,000円 | 最も基本的なプラン。単身者向けで面積が狭いため比較的安価。 |

| 1DK・1LDK | 25,000円 ~ 45,000円 | 部屋数が増え、リビングやダイニングの清掃が加わるため費用が上がる。 |

| 2DK・2LDK | 35,000円 ~ 60,000円 | 部屋数や窓、収納が増えることで作業時間と範囲が広がる。 |

| 3DK・3LDK | 50,000円 ~ 80,000円 | ファミリータイプの物件。浴室やトイレが2つある場合はさらに高くなる。 |

| 4LDK以上 | 70,000円 ~ | 面積が広く、部屋数も多いため、費用は個別見積もりになることが多い。 |

※上記は基本的な全体清掃(空室クリーニング)の料金です。

この表を見てわかる通り、自分の住んでいる物件の間取りから、おおよそのクリーニング費用を予測することが可能です。例えば、1Kの部屋に住んでいて、契約書の特約に「ハウスクリーニング代として25,000円を申し受けます」と記載されていれば、それは相場の範囲内であり、妥当な金額と判断できるでしょう。一方で、「ハウスクリーニング代60,000円」と記載されていた場合は、相場から大きく乖離しているため、契約前にその根拠を確認する必要があります。

オプションで追加費用がかかる項目

上記の費用相場は、あくまで「基本的な空室クリーニング」の料金です。以下のような特殊な清掃や作業が必要な場合は、オプションとして追加料金が発生するのが一般的です。これらの費用は、入居者の使用状況(故意・過失)に起因する場合が多く、原状回復費用として請求される可能性があります。

- エアコン内部の分解洗浄:

- 費用相場: 1台あたり 8,000円 ~ 15,000円

- 備考: 表面的なフィルター清掃は基本料金に含まれることが多いですが、内部のファンや熱交換器に付着したカビやホコリを分解して高圧洗浄する場合は、専門技術が必要なためオプション扱いとなります。タバコのヤニやペットの毛が原因で臭いがひどい場合などに必要となるケースが多いです。

- 換気扇(レンジフード)の分解洗浄:

- 費用相場: 10,000円 ~ 18,000円

- 備考: 日常の清掃を怠り、内部のファンやフィルターに油が固着してしまった場合、分解して専用の洗剤に浸け置き洗いする必要があります。これも基本清掃には含まれないことが多い作業です。

- 浴室のエプロン内部の高圧洗浄:

- 費用相場: 5,000円 ~ 10,000円

- 備考: 浴槽の側面にあるカバー(エプロン)を外し、その内部に溜まった髪の毛や石鹸カス、カビなどを高圧洗浄機で清掃する作業です。カビの臭いの原因となっている場合に実施されます。

- フローリングのワックスがけ・剥離洗浄:

- 費用相場: ワックスがけ 1,000円~/㎡、剥離洗浄 2,000円~/㎡

- 備考: 家具を引きずってできた深い傷を隠したり、ワックスが剥がれて見栄えが悪くなったりした場合に行われます。古いワックスを剥がす「剥離」作業が伴うと、費用はさらに高くなります。

- 壁紙(クロス)の部分補修・張り替え:

- 費用相場: 張り替え 1,000円~1,500円/㎡ + 基本作業料

- 備考: 落ちない汚れ(油性ペンでの落書きなど)や、大きな傷・破れがある場合に必要となります。タバコのヤニ汚れの場合は、一面だけでなく部屋全体の張り替えが必要になることもあります。

- 特別な消臭・消毒作業:

- 費用相場: 15,000円 ~ 50,000円

- 備考: ペットの臭いやタバコの臭い、ゴミ屋敷状態だった部屋の臭いなどが染み付いている場合、オゾン脱臭機などの特殊な機材を使った消臭作業が必要になり、高額な追加費用がかかります。

これらのオプション費用は、あくまで一例です。退去時の見積書にこれらの項目が含まれている場合は、なぜその作業が必要なのか、その原因が自身の責任によるものなのかをしっかり確認しましょう。例えば、エアコンの内部洗浄費用を請求されたとしても、入居中に一度も使用していなかったり、喫煙者でもペットも飼っていなかったりするならば、それは経年劣化による汚れの可能性があり、大家さん負担と主張できるケースもあります。

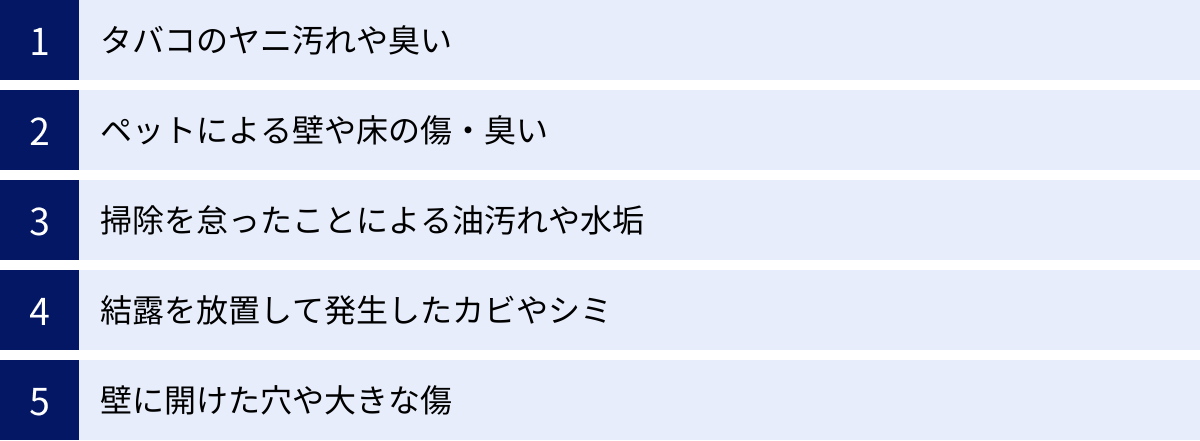

クリーニング代が高額になりやすいケース

退去時のクリーニング代や原状回復費用は、入居中の住まい方によって大きく変動します。特に、通常の使用範囲を著しく超えるような汚損・破損があると、請求額は相場をはるかに上回り、数十万円にのぼるケースも珍しくありません。ここでは、クリーニング代が高額になりやすい代表的な5つのケースを具体的に解説します。これらの事例を知ることで、入居中から意識的に対策を講じ、退去時の無用な出費を避けることができます。

タバコのヤニ汚れや臭い

喫煙は、退去費用が高額になる最も代表的な原因の一つです。タバコの煙に含まれるタール(ヤニ)は、粘着性が高く、壁紙(クロス)や天井、カーテンレール、エアコンの内部、建具など、部屋のあらゆる場所に付着し、黄ばみや特有の臭いを発生させます。

- なぜ高額になるのか:

- 壁紙・天井の全面張り替え: ヤニによる黄ばみや臭いは、表面的なクリーニングでは完全に除去することが極めて困難です。そのため、ほぼ全てのケースで壁紙と天井の全面張り替えが必要になります。一部屋(6畳)だけでも、壁と天井を張り替えると5万円以上の費用がかかることが一般的です。

- 強力な消臭作業: 壁紙を張り替えても、下地の石膏ボードや木材にまで臭いが染み込んでいる場合があります。その場合、オゾン脱臭などの特殊な消臭作業が必要となり、数万円の追加費用が発生します。

- 建具や設備の交換: ドアやクローゼットの扉、スイッチプレート、エアコン本体などもヤニで黄ばんでしまうと、クリーニングで落としきれず、交換が必要になることがあります。

喫煙による汚損は、ガイドラインにおいても明確に「借主の責任」とされており、「通常損耗」とは見なされません。たとえ換気扇の下で吸っていても、臭いやヤニの付着を完全に防ぐことは難しく、高額な原状回復費用を請求されるリスクが非常に高い行為と言えます。

ペットによる壁や床の傷・臭い

ペット飼育可の物件であっても、ペットがつけた傷や汚れに対する原状回復義務が免除されるわけではありません。むしろ、ペットによる損耗は予測が難しく、広範囲に及ぶ可能性があるため、費用が高額化しやすい傾向にあります。

- なぜ高額になるのか:

- 柱や壁のひっかき傷: 猫の爪とぎなどによる柱や壁の傷は、部分的な補修が難しく、壁一面のクロス張り替えや、柱の補修・交換が必要になることがあります。

- フローリングの傷やシミ: 犬の爪によるひっかき傷や、トイレの失敗による尿のシミは、フローリングの価値を大きく損ないます。特に尿は木材に染み込んでしまうと、変色や腐食、悪臭の原因となり、部分補修では済まず、フローリングの全面的な張り替えが必要になるケースも少なくありません。LDKのフローリング張り替えは、数十万円規模の工事になることもあります。

- 深刻な獣臭: ペットの臭いが部屋全体に染み付いてしまった場合、通常のクリーニングや消臭作業では対応できず、壁紙の張り替えや特殊な消臭作業が必須となります。場合によっては、床材を剥がして下地から清掃・消臭する必要も出てきます。

ペット飼育可物件では、契約時に「敷金2ヶ月分」や「退去時に消臭・消毒費用として〇万円」といった特約が設けられていることが多いですが、それを超える甚大な損耗が発生した場合は、当然ながら追加で費用を請求されます。

掃除を怠ったことによる油汚れや水垢

入居者には、借りた部屋を適切に管理する「善管注意義務」があります。日常的な清掃を怠った結果、通常のクリーニングでは落とせないほどの頑固な汚れが蓄積した場合、それは善管注意義務違反と見なされ、原状回復費用の対象となります。

- なぜ高額になるのか:

- キッチンの頑固な油汚れ: 長年放置されたコンロ周りや換気扇の油汚れは、炭化して非常に硬くなります。これを落とすには、換気扇を分解して強力な洗剤に浸け置きしたり、特殊な道具で削り取ったりする必要があり、特別な技術料が発生します。

- 浴室・洗面所の水垢やカビ: 鏡や蛇口に固着したウロコ状の水垢(シリカスケール)や、パッキンやタイルの目地に深く根を張った黒カビは、市販のカビ取り剤では除去できません。研磨剤や酸性の特殊な洗剤を使用する必要があり、追加のクリーニング費用が請求されます。

「少し汚れているだけ」という認識でいても、専門業者の目から見ると「通常の清掃では原状回復不可能」と判断されることがあります。日々の簡単な手入れが、結果的に数万円の出費を防ぐことに繋がります。

結露を放置して発生したカビやシミ

結露そのものは、建物の気密性や断熱性の問題で発生することが多く、それ自体は入居者の責任ではありません。しかし、発生した結露を拭き取るなどの手入れを怠り、その結果としてカビやシミを発生・拡大させてしまった場合は、善管注意義務違反と判断されます。

- なぜ高額になるのか:

- 壁紙下地へのダメージ: 窓際の壁や押し入れの奥などで発生したカビは、壁紙の表面だけでなく、その下の石膏ボードにまで根を張っていることがよくあります。この状態になると、壁紙を張り替えるだけでは不十分で、カビに汚染された石膏ボードごと交換する必要が出てきます。壁の内部にまで手を入れる工事となるため、費用は高額になります。

- フローリングへのダメージ: 窓際で発生した結露が床に流れ落ち、フローリングにシミやカビ、腐食を引き起こした場合も同様です。床材の張り替えが必要となり、費用がかさみます。

特に北側の部屋や、家具を壁に密着させて配置している場所は結露が発生しやすいため、定期的な換気や、結露の拭き取りを心がけることが重要です。

壁に開けた穴や大きな傷

インテリアにこだわりたい、収納を増やしたいという理由で壁に手を入れることは、退去時の高額請求に直結するリスクがあります。

- なぜ高額になるのか:

- 下地ボードに達する穴: 画鋲や細いピンの穴は「通常損耗」の範囲内とされていますが、棚を取り付けるために開けたネジ穴や釘の穴は、壁紙の下にある石膏ボードを貫通・損傷させるため、原状回復義務の対象となります。穴の補修(パテ埋め)と、その部分の壁紙の張り替えが必要になります。

- 部分張り替えの難しさ: 壁紙は、同じ品番のものでも製造ロットが違うと微妙に色合いが異なります。そのため、穴の周りだけを部分的に張り替えると、その部分だけが目立ってしまい、結局は壁一面を張り替えることになるケースがほとんどです。

- 家具の移動などでつけた大きな傷: 引越し作業中や模様替えの際に、家具を壁や床にぶつけて大きな傷やへこみを作ってしまった場合も、当然ながら入居者負担での修繕が必要です。

これらのケースに共通するのは、「普通に生活していれば避けられたはずの損耗」であるという点です。入居中から退去時のことを意識し、部屋を丁寧に扱うことが、予期せぬ高額請求を防ぐ最善の策と言えるでしょう。

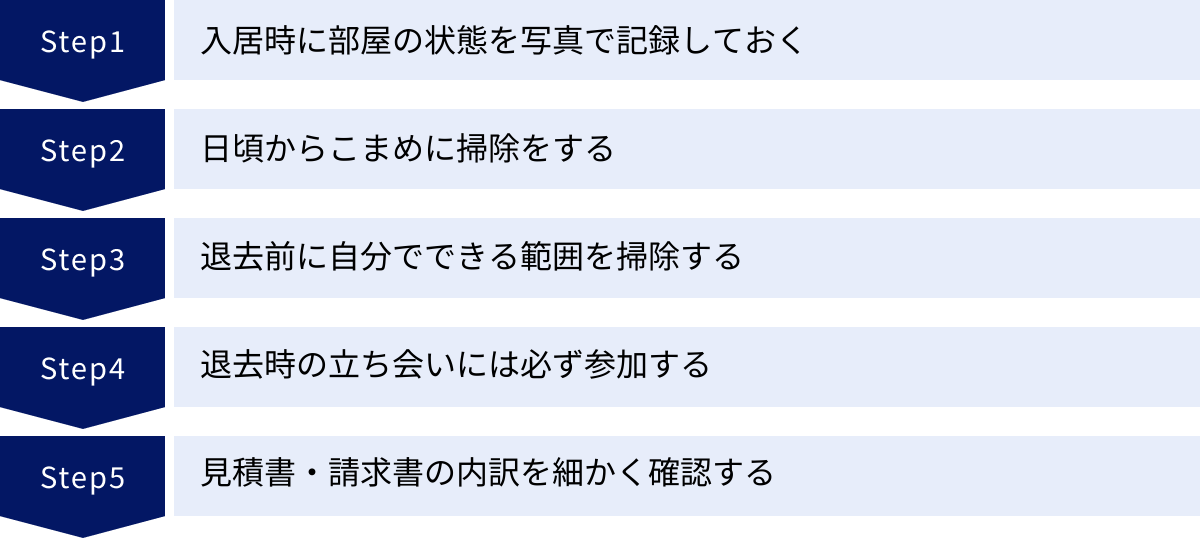

退去費用を安く抑えるための5つのコツ

退去時のクリーニング代や原状回復費用は、入居中の心がけと退去時の適切な対応によって、大きく抑えることが可能です。ここでは、誰でも実践できる5つの具体的なコツを紹介します。これらのポイントをしっかり押さえておけば、不当な高額請求を防ぎ、円満な退去を実現できるでしょう。

① 入居時に部屋の状態を写真で記録しておく

退去時のトラブルを防ぐための最も効果的な対策は、入居時に始まっています。部屋を借りた最初の段階で、物件の初期状態を客観的な証拠として残しておくことが極めて重要です。

- なぜ重要か:

退去時の立ち会いの際、「この傷はあなたが入居中につけたものですよね?」と指摘されたとします。もしそれが元々あった傷だったとしても、証拠がなければ反論は困難です。入居時の写真があれば、「これは入居時からあった傷です」と明確に証明でき、不当な修繕費用を負担させられるリスクを回避できます。これは、あなた自身を守るための最大の武器となります。 - 具体的な方法:

- 日付がわかる設定で撮影する: スマートフォンのカメラ設定で、撮影日が表示されるようにしておくか、撮影後に写真のプロパティ情報で日付を確認できるようにしておきましょう。

- 部屋全体と細部を撮影する: まずは各部屋の全体像がわかるように、四隅から撮影します。その後、床、壁、天井、建具(ドアやクローゼット)、水回り、窓、設備(エアコン、給湯器など)をくまなくチェックし、すでにある傷、汚れ、シミ、へこみ、設備の不具合などを一つひとつ接写で撮影します。

- 「入居時状況確認書」を活用する: 不動産会社によっては、「入居時状況確認書」や「現況確認書」といった書類の提出を求められる場合があります。この書類には、部屋の状態を記入する欄がありますので、写真撮影と並行して、気づいた点をできるだけ詳細に記入しましょう。「リビング南側壁に3cmのひっかき傷あり」「キッチンの床に黒いシミあり」など、具体的に記述するのがポイントです。記入した書類は必ずコピーを取り、自分で保管しておきましょう。

この一手間が、数年後の退去時に数万円、あるいは数十万円の出費を防ぐことに繋がります。

② 日頃からこまめに掃除をする

退去費用を抑える基本中の基本は、やはり日々のこまめな掃除です。「後でまとめてやればいい」という考えは、頑固な汚れを蓄積させ、結果的に善管注意義務違反と見なされる原因になります。

- なぜ重要か:

前述の通り、日常的な清掃を怠ったことで発生した頑固なカビや油汚れは、「通常損耗」とは認められず、入居者負担の原状回復費用となります。汚れが軽いうちに対処すれば、市販の洗剤で簡単に落とせますが、放置して固着・染み付いてしまうと、専門業者による特殊なクリーニングが必要になり、追加費用が発生します。 - 重点的に掃除すべきポイント:

- キッチン: コンロ周りや壁の油はねは、調理後すぐに拭き取る習慣をつけましょう。換気扇のフィルターも月に一度は掃除するのが理想です。

- 浴室・洗面所: 入浴後は壁や床にシャワーをかけて石鹸カスなどを流し、最後に冷水をかけて温度を下げるとカビの発生を抑制できます。換気扇を回すか、窓を開けてしっかり換気することも重要です。

- 結露: 冬場に発生しやすい窓の結露は、見つけたらすぐに乾いた布で拭き取りましょう。カビやフローリングのシミを防ぐ最も効果的な方法です。

日々の「ちょっとした手入れ」が、退去時の大きな安心に繋がります。

③ 退去前に自分でできる範囲を掃除する

退去日が近づいたら、自分でできる範囲の「退去前清掃」を行いましょう。部屋をきれいな状態で引き渡すことで、管理会社や大家さんに良い印象を与え、不要な修繕費用の指摘を減らす効果が期待できます。

- どこまでやるべきか:

注意点として、ハウスクリーニング特約がある場合は、自分で掃除をしても特約に定められた費用は満額請求されることがほとんどです。しかし、特約がない場合や、特約の範囲を超える汚れを指摘されないようにするためには、やはり掃除をしておくのが得策です。

ただし、完璧を目指す必要はありません。無理に頑固な汚れを落とそうとして、強くこすりすぎて壁紙や床を傷つけてしまっては本末転倒です。 - 掃除すべき箇所の例:

- 部屋全体のホコリ取りと掃除機がけ。

- フローリングやクッションフロアの拭き掃除。

- 水回り(キッチン、浴室、トイレ、洗面所)の日常的な汚れの除去。

- 換気扇のフィルターやカバーの清掃。

- 窓ガラスの内側とサッシのレールの拭き掃除。

- ベランダのゴミや落ち葉の掃き掃除。

- 収納(押し入れ、クローゼット、下駄箱)の中の掃き掃除・拭き掃除。

自分で落とせる汚れは自分で落とし、貸主側に「丁寧に使ってくれていた」という印象を持ってもらうことが大切です。

④ 退去時の立ち会いには必ず参加する

退去時の「立ち会い」は、あなたの権利を守るための非常に重要な機会です。仕事などで都合がつかない場合でも、できる限り日程を調整して、必ず本人が参加するようにしましょう。

- なぜ重要か:

立ち会いは、貸主側(大家さんや管理会社の担当者)と借主側(あなた)が一緒に部屋の状態を確認し、どこに修繕が必要で、その費用負担をどうするかを決定する場です。もし立ち会わなければ、貸主側の一方的な判断で修繕箇所が決められ、後日、身に覚えのない高額な請求書が送られてくるという最悪の事態になりかねません。 - 立ち会い時のポイント:

- 入居時の写真と契約書を持参する: 指摘された傷や汚れが元からあったものかどうか、その場で写真と照合して確認します。また、費用負担の根拠となる契約書の特約条項もすぐに確認できるようにしておきましょう。

- その場で納得しない: 貸主側の指摘に疑問を感じたら、「それは通常損耗ではないでしょうか?」「経年劣化だと思います」と、臆せずに自分の意見を伝えましょう。国土交通省のガイドラインの存在に触れるのも有効です。

- 安易にサインしない: 立ち会い後、「退去時精算合意書」などの書類にサインを求められることがあります。請求内容に少しでも納得できない点があれば、その場でサインしてはいけません。「一度持ち帰って検討します」と伝え、後日改めて回答するようにしましょう。一度サインしてしまうと、その内容に同意したことになり、後から覆すのは非常に困難になります。

⑤ 見積書・請求書の内訳を細かく確認する

立ち会い後、または後日郵送で、退去費用の見積書や請求書が届きます。この内容を鵜呑みにせず、細部までしっかりチェックすることが最後の関門です。

- なぜ重要か:

請求書の中には、本来は貸主が負担すべき費用や、相場より高額な単価が紛れ込んでいる可能性があります。「修繕費一式 〇〇円」といった大雑把な請求は特に注意が必要です。 - チェックするべきポイント:

- 項目の具体性: どの部屋の、どの部分を、どのように修繕するのかが具体的に記載されているか。「壁紙張り替え」であれば、「LDK壁 天井含む 30㎡」のように、場所と数量が明記されているかを確認します。

- 単価と数量の妥当性: 壁紙やフローリングの単価が、市場相場からかけ離れていないか。修繕範囲(㎡数など)が、実際の部屋の広さと比べて過大でないかを確認します。

- 経年劣化(減価償却)の考慮: 壁紙やフローリングなどは、時間が経つにつれて価値が減少します。ガイドラインでは、耐用年数(壁紙は6年、フローリングは物件による)が定められており、入居者の負担割合は、経過年数に応じて減少します。例えば、耐用年数6年の壁紙を、入居6年で汚して張り替える場合、その価値はほぼゼロになっているため、入居者の負担割合は1円になるべきとされています。この減価償却がきちんと計算されているかを確認しましょう。

- 特約との整合性: 請求されているクリーニング代が、契約書の特約で定められた金額と一致しているかを確認します。

これらのコツを実践することで、退去費用に関する無用なトラブルを避け、気持ちよく新生活をスタートさせることができるでしょう。

退去時のクリーニング代に関するよくある質問

ここでは、賃貸の退去時クリーニング代に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。法的な原則や一般的な実務の慣習を理解することで、いざという時に落ち着いて対応できるようになります。

クリーニング代は必ず払わないといけない?

回答:必ずしも支払う義務があるわけではありません。

支払う義務が発生するかどうかは、以下の2つのケースによって決まります。

- 賃貸借契約書に、有効な「ハウスクリーニング特約」がある場合:

契約時に「退去時のハウスクリーニング費用は借主が負担する」という特約に合意していれば、原則として支払う義務があります。ただし、その特約が法外な金額であったり、契約時に十分な説明がなかったりした場合は、無効を主張できる可能性もあります。 - 借主の故意・過失による著しい汚れがある場合:

日頃の掃除を怠ったことで発生した頑固な油汚れやカビ、タバコのヤニ汚れなど、「通常の使用」を超える汚れがある場合は、善管注意義務違反として、その汚れを落とすためのクリーニング費用(または修繕費用)を負担する義務があります。

上記に当てはまらない、普通に生活していて生じる程度の汚れ(通常損耗)をきれいにするためのクリーニング代は、原則として大家さん(貸主)が負担すべきものであり、借主が支払う法的な義務はありません。

クリーニング代はいつ支払うの?

回答:一般的には、退去後1ヶ月程度で敷金から相殺され、不足分があれば請求されます。

具体的な流れは以下の通りです。

- 退去立ち会い: 貸主・管理会社と部屋の状態を確認します。

- 見積書の送付: 立ち会い後、1~2週間で原状回復費用やクリーニング代の見積書が送られてきます。

- 敷金精算: 見積書の内容に双方が合意すると、預けていた敷金から借主が負担すべき費用が差し引かれます(相殺)。

- 支払い・返還:

- 敷金で費用をまかないきれない場合:不足分が請求され、指定された期日までに支払います。

- 敷金が余った場合:差額が指定した口座に返還されます。

支払い(または返還)のタイミングは、退去日からおよそ1ヶ月後が目安ですが、契約書に「敷金は退去後2ヶ月以内に返還する」といった記載がある場合もありますので、契約内容を確認しましょう。

敷金からクリーニング代は引かれる?

回答:はい、借主が負担すべきクリーニング代や原状回復費用は、まず敷金から差し引かれます。

敷金は、本来「家賃の滞納や、借主の責任による損耗の修繕費用を担保するため」に大家さんに預けておくお金です。

したがって、退去時に借主負担の費用が発生した場合、その支払いは敷金から充当されるのが一般的です。これを「敷金の充当」と呼びます。

- (預けた敷金)-(借主負担の費用)=(返還額または追加請求額)

例えば、敷金を5万円預けていて、借主負担のクリーニング代と修繕費の合計が3万5,000円だった場合、差額の1万5,000円が返還されます。もし費用が6万円だった場合は、敷金5万円が全額充当され、さらに不足分の1万円を追加で支払う必要があります。

敷金ゼロ物件の場合は、発生した費用が全額請求されることになります。

クリーニング代を払わないとどうなる?

回答:正当な理由なく支払いを拒否し続けると、法的な措置を取られる可能性があります。

請求されたクリーニング代に納得がいかず、支払いを拒否した場合、以下のような段階を踏んで事態が進行する可能性があります。

- 督促: 電話や書面(督促状)による支払いの要求が続きます。

- 連帯保証人への連絡: あなたが支払いに応じない場合、契約時に立てた連帯保証人に対して請求が行きます。

- 内容証明郵便の送付: 「支払わなければ法的措置を取る」という最終通告として、内容証明郵便が送られてくることがあります。これは法的なプレッシャーをかける意味合いが強いです。

- 支払督促や少額訴訟: それでも支払わない場合、大家さん側が裁判所に申し立てを行い、「支払督促」や「少額訴訟」といった法的な手続きに進む可能性があります。裁判で支払いが命じられれば、強制的に財産(給与や預金など)が差し押さえられることもあり得ます。

ただし、これはあくまで「正当な理由なく」支払いを拒否した場合です。請求内容が不当であると考え、その根拠を明確に示して交渉している段階であれば、直ちに訴訟を起こされることは稀です。重要なのは、無視するのではなく、誠実に対話の姿勢を見せることです。

請求された費用は交渉できる?

回答:はい、十分に交渉の余地はあります。

請求された費用が「高い」と感じたり、内容に納得がいかなかったりした場合は、決して泣き寝入りする必要はありません。以下の点を踏まえて、冷静に交渉に臨みましょう。

- 根拠の提示を求める: まずは、請求書の内訳を詳細に出してもらい、各項目の単価や数量の根拠を説明するよう求めます。

- ガイドラインを基準にする: 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を示し、「この汚れは通常損耗に当たるのではないでしょうか」「壁紙の張り替え費用について、経年劣化による減価償却が考慮されていません」といった具体的な指摘を行います。

- 相見積もりを取る(参考として): 他のクリーニング業者やリフォーム業者から、同様の作業内容で相見積もりを取り、提示された金額が相場からかけ離れていることを示すのも有効な手段です。

- 書面でやり取りする: 電話での交渉は「言った・言わない」のトラブルになりがちです。交渉の経緯を記録として残すためにも、メールや手紙など、書面でのやり取りをおすすめします。

感情的にならず、客観的な事実や公的な基準を基に論理的に交渉することで、請求額が減額される可能性は十分にあります。

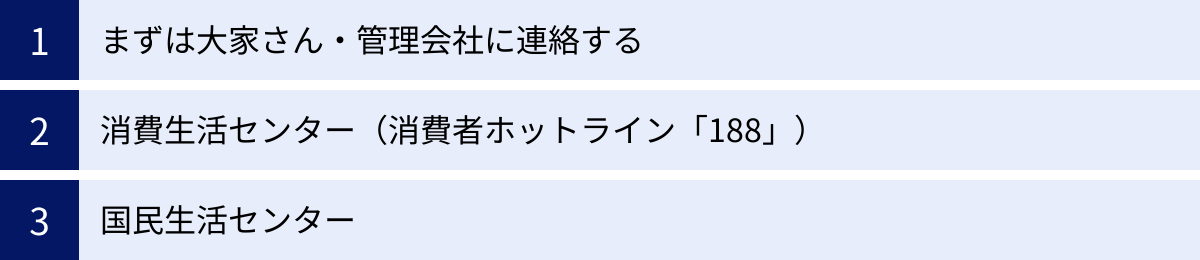

高額請求などトラブルになった場合の相談先

大家さんや管理会社との話し合いで、どうしても退去費用の問題が解決しない場合、一人で抱え込まずに第三者の専門機関に相談することが重要です。ここでは、トラブルがこじれてしまった際の具体的な相談先を紹介します。これらの機関は、中立的な立場で問題解決の手助けをしてくれます。

まずは大家さん・管理会社に連絡する

専門機関に相談する前に、まずは当事者間での解決を試みるのが大前提です。高額な請求書が届いて驚いたとしても、感情的になっていきなり第三者を介入させるのは得策ではありません。

最初に行うべきは、請求内容について不明な点や納得できない点をリストアップし、冷静に管理会社や大家さんに問い合わせることです。

- 電話ではなく、メールや書面で問い合わせる: 交渉の履歴を正確に残すため、やり取りは記録に残る形で行うのが望ましいです。

- 具体的な根拠を示す: 「なぜこの部分の修繕が必要なのですか?」「この単価の根拠は何ですか?」「国土交通省のガイドラインでは、この損傷は通常損耗とされていますが、いかがでしょうか?」など、具体的な質問を投げかけましょう。

- あくまで話し合いで解決したいという姿勢を見せる: 高圧的な態度ではなく、「お互いが納得できる形で解決したい」という姿勢で臨むことが、相手の譲歩を引き出す上で効果的です。

多くの場合、借主側がしっかりとした知識を持って論理的に交渉することで、請求内容が見直され、問題が解決に向かいます。しかし、それでも相手が全く聞く耳を持たなかったり、不当な主張を繰り返したりする場合は、次のステップに進むことを検討しましょう。

解決しない場合は専門機関に相談する

当事者間での交渉が行き詰まった場合、中立的な第三者の力を借りることで、事態が好転することがあります。公的な相談窓口は無料で利用できることが多いので、積極的に活用しましょう。

消費生活センター(消費者ホットライン「188」)

賃貸契約に関するトラブルで、最も身近で頼りになる相談先が「消費生活センター」です。全国の市区町村に設置されており、商品やサービスの契約に関する消費者からの苦情や問い合わせに対応しています。

- 何をしてくれるのか:

専門の相談員が、トラブルの内容を詳しくヒアリングした上で、法的な考え方や今後の対処法について具体的なアドバイスをしてくれます。国土交通省のガイドラインに基づいた交渉方法や、過去の類似事例なども教えてもらうことができます。

さらに、相談者だけでは解決が難しいと判断された場合には、消費生活センターが事業者(大家さんや管理会社)との間に入り、話し合いの仲介(あっせん)を行ってくれることもあります。第三者が介入することで、それまで頑なだった相手方が交渉に応じるケースは少なくありません。 - 相談方法:

まずは、局番なしの消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話をかけましょう。アナウンスに従って操作すると、最寄りの消費生活センターの相談窓口に繋がります。相談は無料で、秘密は厳守されます。相談する際は、以下のものを手元に準備しておくと話がスムーズです。- 賃貸借契約書

- 重要事項説明書

- 退去費用の見積書・請求書

- 入居時に撮影した写真

- これまでの交渉経緯をまとめたメモ

国民生活センター

国民生活センターは、全国の消費生活センターを束ねる中核的な機関です。直接、個別の消費者からの相談を常時受け付けているわけではありませんが(相談はまず地域の消費生活センターへ)、そのウェブサイトは非常に有用な情報源となります。

- 何をしてくれるのか:

国民生活センターのウェブサイトでは、「賃貸住宅の原状回復」に関する過去の膨大なトラブル事例や、それに対するアドバイス、判例などが公開されています。自分のケースと似た事例を探すことで、どのような点が問題で、どう解決されたのかを知ることができます。

また、トラブル解決のための具体的な知識や注意点がまとめられたパンフレットなども掲載されており、交渉に臨む前の情報収集として非常に役立ちます。

これらの公的機関に相談してもなお解決しない、あるいは相手が訴訟も辞さないという強硬な態度を取っている場合は、弁護士への相談や、費用が60万円以下であれば「少額訴訟」という簡易的な裁判手続きを利用することも選択肢に入ってきます。

重要なのは、不当な請求に対して「おかしい」と声を上げ、適切な知識を身につけ、正しい手順で対処することです。そうすれば、多くのトラブルは解決可能です。