賃貸物件からの引越しは、新生活への期待が膨らむ一方で、「退去費用が一体いくらかかるのか」という不安がつきものです。敷金がほとんど返ってこなかったり、予想外の高額な請求を受けたりするケースも少なくありません。このようなトラブルを避けるためには、退去費用の相場や内訳、そして「原状回復」の正しい知識を身につけておくことが極めて重要です。

この記事では、賃貸の退去費用の相場から、その内訳、貸主と借主の負担範囲を定めたルール、費用を抑えるための具体的なポイント、そして万が一高額請求された場合の対処法まで、網羅的に詳しく解説します。入居時から退去時までの適切な対応を知ることで、不要な出費をなくし、円満な退去を目指しましょう。

目次

賃貸の退去費用・原状回復費用の相場

賃貸物件の退去時に支払う費用は、物件の状態や間取り、居住年数、契約内容によって大きく変動するため、一概に「いくら」と断言することは困難です。しかし、一般的な目安となる相場を知っておくことで、提示された金額が妥当かどうかを判断する一つの基準になります。

多くの場合、退去費用は入居時に預けた敷金から差し引かれ、残金が返還されるか、不足分を追加で支払う形になります。そのため、「敷金がいくら返ってくるのか」という視点で考えるのも分かりやすいでしょう。

ここでは、借主の故意や過失による大きな損傷がない、比較的きれいに使用した場合の退去費用の相場を間取り別に紹介します。

間取り別の退去費用相場

退去費用の中心となるのは、原状回復費用とハウスクリーニング費用です。これらの費用は部屋の面積に比例して高くなる傾向があります。以下は、一般的な退去費用の相場をまとめた表です。

| 間取り | 退去費用の相場(故意・過失による損傷がない場合) | 主な内訳 |

|---|---|---|

| ワンルーム・1K | 15,000円 ~ 40,000円 | ハウスクリーニング、鍵交換、軽微な補修 |

| 1DK・1LDK | 30,000円 ~ 60,000円 | ハウスクリーニング、鍵交換、軽微な補修 |

| 2DK・2LDK | 40,000円 ~ 80,000円 | ハウスクリーニング、鍵交換、範囲の広い補修 |

| 3DK・3LDK以上 | 50,000円 ~ 100,000円以上 | ハウスクリーニング、鍵交換、広範囲の補修 |

※上記の金額はあくまで目安です。 喫煙によるヤニ汚れやペットによる傷、掃除を怠ったことによる頑固な汚れなどがある場合は、壁紙の全面張り替えや特殊なクリーニングが必要となり、相場を大幅に上回る可能性があります。例えば、ワンルームでも壁紙の全面張り替えが必要になれば、5万円以上の追加費用がかかることも珍しくありません。

また、退去費用は以下の要因によっても変動します。

- 居住年数: 長く住むほど、経年劣化による価値の減少が考慮され、借主の負担割合が減る傾向にあります。特に壁紙(クロス)は、国土交通省のガイドラインで耐用年数が6年とされており、6年以上居住した場合、経年劣化と見なされ、借主の負担は原則として1円になります。

- 物件のグレード: 高級マンションなど、使用されている建材や設備のグレードが高い物件は、修繕費用も高額になる傾向があります。

- 地域差: 都市部と地方では、リフォーム業者の工賃や物価が異なるため、退去費用にも差が出ることがあります。

- 契約内容の特約: 賃貸借契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担」「畳の表替えは借主負担」といった特約が記載されている場合、その内容が優先されることがあります。

このように、退去費用の相場は様々な要素が絡み合って決まります。大切なのは、提示された見積もりの内訳をしっかりと確認し、それぞれの項目がなぜその金額になるのかを理解することです。次の章からは、退去費用の具体的な内訳や、費用の根拠となる「原状回復」のルールについて詳しく掘り下げていきます。

そもそも賃貸の退去費用とは?

「退去費用」と聞くと、部屋を修理するための「原状回復費用」だけをイメージしがちですが、実際にはいくつかの費用項目で構成されています。契約内容によって異なりますが、一般的に以下の項目が含まれます。これらの内訳を正しく理解しておくことが、不当な請求を見抜き、適正な費用負担に繋がる第一歩です。

退去費用の内訳

退去時に請求される可能性のある費用は、主に「原状回復費用」「ハウスクリーニング費用」「鍵の交換費用」の3つに大別されます。

原状回復費用

原状回復費用は、退去費用の中で最も大きな割合を占める可能性のある項目です。これは、「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」を復旧するためにかかる費用を指します。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 家具の移動時に壁や床につけてしまった深い傷

- タバコの不始末による床の焦げ跡

- 子どもが壁に描いた落書き

- 飲み物などをこぼして放置したことによるシミ

- 掃除を怠ったことによる水回りの頑固なカビやキッチンの油汚れ

重要なのは、「原状回復」が「入居時と全く同じ状態に戻すこと」を意味するわけではない、という点です。普通に生活していれば自然に発生する汚れや傷(通常損耗・経年劣化)の修繕費用は、原則として貸主(大家さん)が負担すべきものとされています。この貸主と借主の負担範囲の切り分けが、退去費用を巡るトラブルの最大の焦点となります。詳細については、次の「原状回復とは?貸主と借主の負担範囲を解説」の章で詳しく解説します。

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニング費用は、次の入居者を迎えるために、専門業者によって行われる室内全体の清掃にかかる費用です。借主が日常的に行う清掃では落としきれない汚れをきれいにするためのもので、エアコン内部の洗浄や、水回りの徹底的な清掃、ワックスがけなどが含まれます。

この費用をどちらが負担するかは、賃貸借契約書の「特約」によって定められていることがほとんどです。契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主の負担とする」という旨の特約が明記されており、その内容が社会通念上、妥当な金額(例えばワンルームで15,000円~30,000円程度)であれば、借主が支払う義務を負うのが一般的です。

もし特約がない場合は、借主が「通常の清掃」を済ませていれば、専門業者によるハウスクリーニング費用まで負担する必要はなく、貸主負担となるのが原則です。ただし、掃除を全くせずにゴミが散乱しているような状態や、前述の「原状回復費用」に該当するような頑固な汚れがある場合は、別途清掃費用を請求される可能性があります。

鍵の交換費用

鍵の交換費用は、防犯上の観点から、前の入居者が使用していた鍵を新しいものに交換するための費用です。これもハウスクリーニング費用と同様に、賃貸借契約書の特約によって借主負担と定められていることが多い項目です。

前の入居者が合鍵を作成していたり、紛失していたりするリスクを考えれば、次の入居者の安全を守るために鍵の交換は不可欠です。そのため、特約に記載があれば借主が負担することに合理性があると判断される傾向にあります。費用の相場は、一般的なシリンダーキーで15,000円~25,000円程度ですが、ディンプルキーなどの防犯性の高い鍵の場合は、もう少し高くなることもあります。

もし入居者が鍵を紛失したり、破損させたりした場合は、特約の有無にかかわらず、借主の過失として交換費用を負担することになります。

これらの費用は、まず入居時に預けた「敷金」から支払われます。敷金で賄いきれない場合は追加で請求され、敷金が余った場合は差額が返還されるという流れが基本です。退去費用の内訳を正しく理解し、自分の契約書ではどの費用が誰の負担になっているのかを事前に確認しておくことが、退去時の無用なトラブルを防ぐための鍵となります。

原状回復とは?貸主と借主の負担範囲を解説

賃貸の退去費用を巡るトラブルの根源は、ほとんどが「原状回復」の解釈の違いにあります。多くの人が「原状回復=入居した時と全く同じ状態に戻すこと」と誤解していますが、これは間違いです。法律やガイドラインが示す正しい定義を理解し、どこまでが自分の責任範囲なのかを明確に把握することが重要です。

原状回復の基本ルールとなるガイドライン

原状回復に関するトラブルが多発したことを受け、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。これは、原状回復の定義や、貸主と借主の費用負担の考え方について、裁判例などを基に具体的な基準を示したものです。

このガイドラインにおける原状回復の定義は以下の通りです。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

(参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)

ポイントは2つあります。

- 通常損耗・経年劣化は含まない: 普通に生活していて生じる傷や汚れ(例:日光による壁紙の色あせ、家具の設置による床のへこみ)は、家賃に含まれるものと考えられており、その修繕費用は貸主が負担するのが原則です。

- 借主の責任は「通常の使用を超える」損傷: 借主が費用を負担するのは、不注意や手入れ不足によって生じさせた損傷に限られます。

このガイドライン自体に法的な強制力はありませんが、裁判などでは非常に重要な判断基準として尊重されています。そのため、大家さんや管理会社と交渉する際の強力な論拠となります。

借主の負担になるケース(故意・過失による損傷)

ガイドラインに基づき、借主が原状回復費用を負担しなければならないのは、「故意・過失」や「善管注意義務違反」によって生じた損傷です。「善管注意義務」とは、「善良な管理者として常識的に求められるレベルの注意を払って物件を使用・管理する義務」のことで、簡単に言えば「自分の家と同じように大切に扱う義務」です。

以下に、借主負担となる損傷の具体例を場所別に挙げます。

| 負担区分 | 借主の負担(故意・過失、善管注意義務違反) |

|---|---|

| 壁・天井 | ・タバコのヤニ汚れや臭い ・壁に落書きをした ・釘やネジを打ち込み、下地ボードの交換が必要な穴を開けた ・結露を放置したことで発生したカビやシミ ・物をぶつけて壁に穴を開けた |

| 床 | ・引越し作業で床に深い傷をつけた ・飲み物や食べ物をこぼした跡を放置してシミやカビになった ・タバコの不始末で焦げ跡をつけた ・ペットがつけた傷や、糞尿によるシミ・臭い |

| 建具・設備 | ・子どもが襖や障子を破った ・不注意で窓ガラスを割った ・手入れを怠ったことによるキッチンの頑固な油汚れ ・手入れを怠ったことによる風呂・トイレの水垢やカビ ・設備の不注意による破損(例:ドアノブの破損) |

壁・床・天井の損傷例

壁や床の損傷は、費用の判断が分かれやすい部分です。例えば、ポスターを貼るための画鋲の穴は、通常の使用範囲と見なされ、貸主負担となるのが一般的です。しかし、重量物をかけるために開けたネジ穴で、壁の下地ボードまで損傷している場合は、借主の負担となります。

また、飲み物をこぼしてしまった場合でも、すぐに拭き取れば問題ありません。しかし、それを放置してシミやカビの原因を作ってしまった場合は、「善管注意義務違反」と判断され、修繕費用を請求される可能性があります。

建具・設備の損傷例

キッチンや浴室、トイレなどの設備は、日々の手入れが重要です。日常的な掃除を怠った結果、通常のハウスクリーニングでは落ちないような頑固な油汚れやカビが発生した場合、それは「通常損耗」の範囲を超えていると見なされ、特別な清掃費用や部材の交換費用が借主負担となることがあります。

貸主の負担になるケース(経年劣化・通常損耗)

一方で、時間の経過や通常の住まい方によって自然に発生する損耗は「経年劣化」や「通常損耗」と呼ばれ、その修繕費用は貸主が負担するのが原則です。これらは、貸主が事業として物件を貸し出す上で、当然織り込むべきコスト(減価償却費)や、家賃に含まれているものと考えられています。

以下に、貸主負担となる具体例を挙げます。

| 負担区分 | 貸主の負担(経年劣化・通常損耗) |

|---|---|

| 壁・天井 | ・日光による壁紙や畳の色あせ(日焼け) ・テレビや冷蔵庫の裏側の壁にできた黒ずみ(電気ヤケ) ・画鋲やピンの穴 ・次の入居者確保のための壁紙の張り替え |

| 床 | ・家具の設置による床やカーペットのへこみ ・ワックスがけ ・経年によるフローリングの色落ち |

| 建具・設備 | ・網戸の劣化による破れ ・設備の寿命による故障(例:給湯器、エアコンなど) ・地震などの自然災害による建物の損傷 |

このように、「誰が、どのようにしてその損傷を生じさせたか」という原因が、負担の切り分けにおける最大のポイントとなります。

特約がある場合は契約書の内容が優先される

ガイドラインはあくまで一般的な基準であり、最終的には当事者間の合意である「賃貸借契約書」の内容が重要になります。契約書に「特約」として、ガイドラインとは異なる内容が定められている場合、原則としてその特約が優先されます。

例えば、「退去時のハウスクリーニング費用は、損耗の程度にかかわらず借主が負担する」「畳の表替え、襖の張り替え費用は借主が負担する」といった特約はよく見られます。

ただし、どのような特約でも有効というわけではありません。 消費者契約法に基づき、借主に一方的に不利益な内容や、あまりに高額な負担を強いる特約は、無効と判断される可能性があります。特約が有効と認められるためには、一般的に以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。

- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でない客観的・合理的な理由が存在すること

- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

簡単に言えば、「契約時に貸主が特約の内容を具体的に説明し、借主がそれを理解・納得した上で契約している」ことが重要です。契約書に小さな文字で書かれているだけでは、借主が認識していたとは言えず、無効を主張できる可能性があります。

退去時には、まずこの「原状回復の基本ルール」を思い出し、自分のケースが「借主負担」なのか「貸主負担」なのかを冷静に判断し、さらに契約書の特約内容を確認するというステップを踏むことが、不当な請求を防ぐための強力な武器となります。

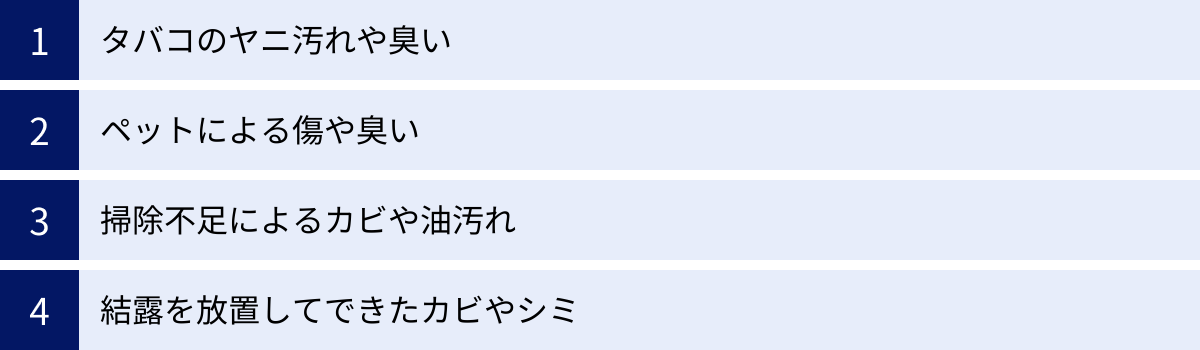

退去費用が高額になりやすい4つのケース

通常の使用であれば、退去費用は敷金の範囲内に収まるか、少額の追加支払いで済むことがほとんどです。しかし、特定の状況下では、修繕費用が数十万円に及ぶなど、予想外の高額請求に繋がることがあります。ここでは、特に退去費用が高額化しやすい4つの代表的なケースとその理由について詳しく解説します。

① タバコのヤニ汚れや臭い

喫煙による壁紙のヤニ汚れや室内に染み付いた臭いは、退去費用が高額になる最も典型的な原因の一つです。これは「通常の使用」による汚れとは明確に区別され、借主の善管注意義務違反と見なされます。

高額になる理由は、単に壁紙を張り替えるだけでは問題が解決しないケースが多いからです。

- 広範囲の張り替えが必要: ヤニは壁の一部分だけでなく、部屋全体の壁紙や天井に付着します。そのため、部分的な補修では済まず、部屋全体の壁紙・天井クロスの全面張り替えが必要となり、材料費も工賃も高くなります。

- 消臭作業の追加費用: タバコの臭いは壁紙の裏の下地ボードや建具、換気扇、エアコンの内部にまで染み込みます。壁紙を張り替えただけでは臭いが取れず、専門業者による消臭・脱臭作業や、エアコンの分解洗浄といった特別なクリーニングが追加で必要になることがあります。これらの作業は高額です。

- 価値の減少が考慮されにくい: 経年劣化によって壁紙の価値は減少しますが、ヤニ汚れによる張り替えは借主の過失が原因であるため、居住年数による減価償却(価値の減少)が十分に考慮されず、借主の負担割合が高く算定される傾向にあります。

これらの要因が重なり、ワンルームの部屋であっても10万円を超える請求になることも珍しくありません。ベランダや換気扇の下で吸っていても、煙が室内に入り込めば同様の結果を招く可能性があるため、室内での喫煙は退去時の金銭的リスクが非常に高い行為であると認識しておく必要があります。

② ペットによる傷や臭い

ペット可物件であっても、ペットがつけた傷や汚損は「通常損耗」には含まれず、その修繕費用は借主の負担となります。特に、犬や猫による損傷は高額化しやすい傾向があります。

- 柱や壁の爪とぎ跡: 猫の爪とぎによって柱や壁のクロスが広範囲にわたって損傷した場合、その部分の補修や張り替え費用がかかります。特に、下地ボードまで達する深い傷は修繕費用が高くなります。

- 床のひっかき傷やシミ: フローリングについたペットのひっかき傷は、補修が難しい場合が多く、部分的な張り替えや、場合によっては全面的な張り替えが必要になることもあります。

- 糞尿によるシミや臭い: 床材や壁に染み付いてしまったペットの糞尿のシミや臭いは、最も厄介な問題の一つです。通常のクリーニングでは除去できず、床材の張り替えや、壁紙の下の石膏ボードの交換、さらには専門的な消臭作業が必要となり、費用が大幅に跳ね上がります。

ペット可物件は、退去時の原状回復に関する特約が厳しく設定されていることも多いです。例えば、「退去時に消臭・消毒費用として一律〇〇円を負担する」といった内容が盛り込まれている場合があります。ペットと暮らす場合は、入居前に契約書の特約を十分に確認し、しつけや室内の対策を徹底することが重要です。

③ 掃除不足によるカビや油汚れ

日頃の掃除を怠ったことによる頑固な汚れも、善管注意義務違反として借主負担の費用が発生する原因となります。

- キッチンの油汚れ: コンロ周りや換気扇に長年蓄積された油汚れは、簡単には落とせません。ベタベタになった油汚れは塗装を傷めたり、素材を劣化させたりします。専門業者による強力な洗剤を使ったクリーニングや、場合によっては換気扇自体の交換が必要となり、高額な費用が請求されることがあります。

- 水回りのカビや水垢: 浴室や洗面台、トイレなどの水回りの掃除を怠り、パッキンや壁に黒カビが深く根を張ってしまったり、水垢が固着してしまったりした場合も同様です。通常のハウスクリーニング代とは別に、特別なカビ取り作業や部材の交換費用を請求される可能性があります。

「掃除くらいで」と軽く考えがちですが、放置された汚れは建材そのものを傷める原因となり、結果的に修繕費用を押し上げます。こまめな清掃は、快適な生活を送るためだけでなく、退去時の出費を抑えるためにも不可欠です。

④ 結露を放置してできたカビやシミ

結露の発生自体は、建物の構造や断熱性能に起因することが多く、それ自体は借主の責任ではありません。しかし、発生した結露を拭き取らずに放置した結果、壁や窓枠、床にカビやシミ、腐食が発生した場合、それは手入れを怠った「善管注意義務違反」と見なされ、修繕費用を請求される可能性があります。

特に北側の部屋やクローゼットの中は結露が発生しやすく、気づかないうちにカビが広がっていることがあります。カビは壁紙の裏側にまで広がり、壁紙の張り替えだけでなく、下地である石膏ボードの交換まで必要になるケースもあります。こうなると、修繕範囲が広くなり、費用も高額になります。

冬場など結露が発生しやすい時期には、こまめに窓の水分を拭き取ったり、定期的に換気を行ったりするなどの対策が、高額な退去費用を防ぐ上で非常に重要です。

これらの4つのケースに共通するのは、日常の少しの注意や手入れで防げる、あるいは被害を最小限に抑えられるという点です。退去時の高額請求は、多くの場合、入居中の住まい方によって引き起こされることを理解しておきましょう。

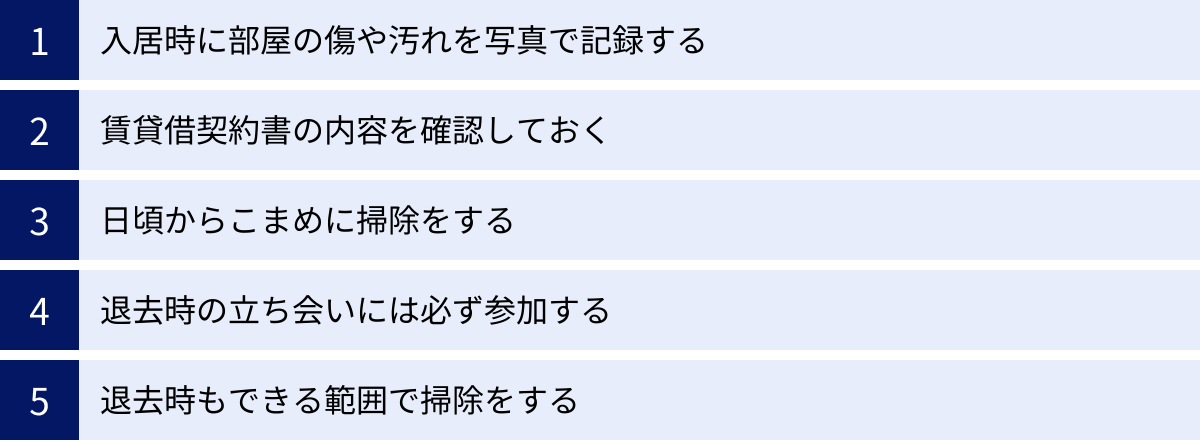

退去費用を安く抑えるための5つのポイント

退去費用を巡るトラブルを避け、不当な請求を受けずに費用を適正な範囲に抑えるためには、入居時から退去時までの一貫した対策が重要です。ここでは、誰でも実践できる5つの具体的なポイントを紹介します。これらのポイントを意識するだけで、退去時の金銭的・精神的負担を大きく軽減できます。

① 入居時に部屋の傷や汚れを写真で記録する

これは退去費用を抑えるための最も重要で効果的な対策です。 退去時の立ち会いで指摘された傷や汚れが、「自分が入居する前からあったもの」なのか、「自分が入居中につけてしまったもの」なのかを客観的に証明できなければ、不本意な請求を受け入れてしまう可能性があります。

そこで、入居して荷物を運び込む前に、部屋の隅々までチェックし、少しでも気になる傷や汚れ、不具合があれば、スマートフォンなどで写真を撮っておきましょう。その際、以下の点を心がけると、証拠としての価値が格段に高まります。

- 日付がわかるように撮影する: 写真の撮影情報(Exifデータ)に日付が記録されますが、念のため、新聞や日付のわかるアプリ画面などを一緒に写し込むとより確実です。

- 全体と部分をセットで撮影する: まず部屋全体の様子がわかる広角の写真を撮り、その後、傷や汚れの部分をアップで撮影します。これにより、「どこにある、どのような傷か」が明確になります。

- チェックリストを作成し、管理会社に提出する: 不動産会社によっては、「現況確認書」や「入居時チェックリスト」といった書類が用意されています。これに気づいた点をすべて記入し、写真と一緒にコピーを取った上で、管理会社や大家さんに提出・報告しておきましょう。双方で初期状態を確認したという記録が残ります。

この一手間をかけておくだけで、退去時に「この傷は元々ありました」と自信を持って主張でき、無用なトラブルの強力な抑止力となります。

② 賃貸借契約書の内容を確認しておく

入居時に何となくサインしてしまった賃貸借契約書ですが、ここには退去時の費用負担に関する重要なルールが記載されています。特に、「原状回復」に関する条項と、「特約」の欄は必ず熟読しておきましょう。

- 原状回復の定義: 契約書上の原状回復の定義が、国土交通省のガイドラインと大きくかけ離れていないか確認します。

- 特約の内容: 「ハウスクリーニング代」「鍵交換費用」「畳の表替え費用」など、本来は貸主負担とされうる項目が、特約によって借主負担になっていないかを確認します。

契約内容を事前に把握しておくことで、「これは契約で合意した費用だから仕方ない」「この請求は契約書に根拠がないからおかしい」といった判断がつくようになります。退去が近づいたら、改めて契約書に目を通しておくことをお勧めします。

③ 日頃からこまめに掃除をする

「退去費用が高額になりやすい4つのケース」で解説した通り、高額請求の多くは日頃の手入れ不足が原因です。特別な大掃除は必要ありません。日常的な「普通の掃除」を継続することが、結果的に最大の節約に繋がります。

- 水回り: 使用後に水分をさっと拭き取る、定期的にカビ取り剤を使用するなどして、頑固な水垢やカビの発生を防ぎましょう。

- キッチン: 油が飛び散ったら、固まる前に拭き取る習慣をつけましょう。換気扇フィルターも定期的に交換・清掃します。

- 結露: 結露が発生しやすい冬場は、窓の水分をこまめに拭き取り、定期的な換気で室内の湿度を下げましょう。

これらの習慣は、善管注意義務をきちんと果たしていることの証明にもなり、退去時の印象を良くする効果も期待できます。

④ 退去時の立ち会いには必ず参加する

退去時には、管理会社の担当者や大家さんと一緒に部屋の状態を確認する「立ち会い」が行われます。仕事の都合などで面倒に感じて代理人に任せたり、欠席したりする人もいますが、立ち会いには必ず本人が参加してください。

立ち会いは、どの傷や汚れが原状回復の対象となるのかを、貸主側と借主側が一緒に確認し、合意を形成する非常に重要な場です。

- その場で疑問点を確認: 指摘された箇所について、それがなぜ借主負担になるのか、その場で理由を確認しましょう。納得できない場合は、安易に同意してはいけません。

- 入居時の写真を提示: 「この傷は入居時からありました」と、①で撮影した写真を見せながら主張します。

- 安易にサインしない: 立ち会い後に「原状回復工事施工同意書」のような書類への署名を求められることがあります。内容を十分に確認し、見積金額が未記入であったり、内容に納得がいかなかったりする場合には、その場でサインせず、「見積書を確認してから検討します」と伝えて持ち帰りましょう。

後から一方的に送られてきた見積書に対して異議を唱えるよりも、立ち会いの場で双方の認識をすり合わせておく方が、はるかにスムーズに問題を解決できます。

⑤ 退去時もできる範囲で掃除をする

プロレベルのハウスクリーニングをする必要はありませんが、引越し作業が終わった後、自分でできる範囲の清掃をしてから部屋を明け渡しましょう。埃や髪の毛を掃き、水回りを軽く磨いておくだけでも、貸主側の心証は大きく変わります。

「立つ鳥跡を濁さず」という言葉の通り、きれいに使ってくれたという感謝の気持ちが生まれ、細かな傷や汚れを多めに見てくれる可能性もゼロではありません。最低限のマナーとして、また円満な退去のための最後の一押しとして、簡単な清掃を心がけることをお勧めします。

高額な退去費用を請求されたときの対処法と交渉術

万全の対策をしていても、納得のいかない高額な退去費用を請求されてしまうケースは残念ながら存在します。そんな時、慌てて支払ったり、感情的に反発したりするのは得策ではありません。冷静に、順序立てて対処することが、問題を解決するための鍵となります。

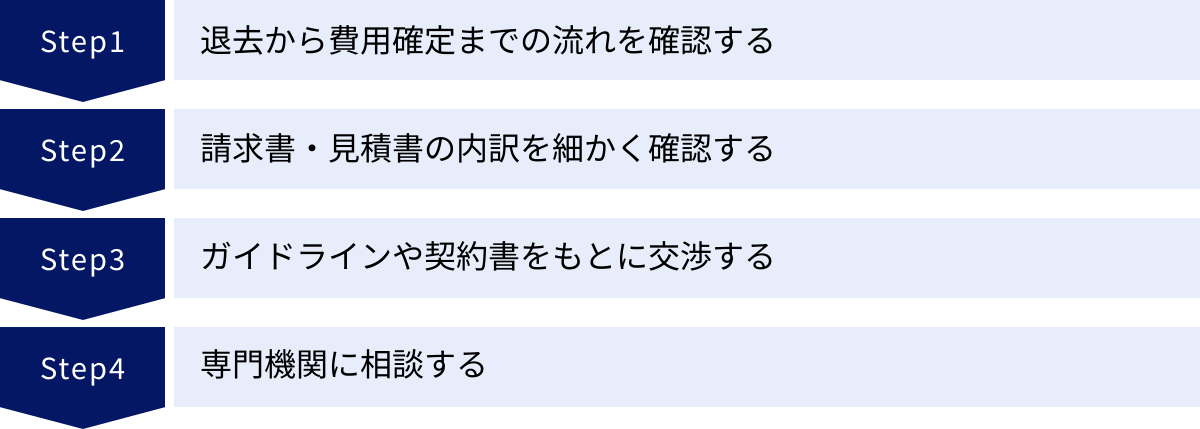

退去から費用確定までの流れを確認する

まず、一般的な退去精算の流れを把握しておきましょう。

- 退去の申し出: 契約書で定められた期間内(通常1〜2ヶ月前)に管理会社や大家さんに連絡します。

- 退去立ち会い: 貸主側と借主側で部屋の状態を確認します。

- 見積書の受領: 立ち会いでの確認内容に基づき、管理会社から原状回復費用の見積書(または請求書)が送付されます。

- 内容の確認と交渉: 見積書の内容を精査し、疑問点や不当だと思われる点があれば、根拠を示して交渉します。

- 合意と精算: 双方が内容に合意したら、敷金との相殺が行われます。不足分があれば支払い、余剰分があれば返還されます。

この流れの中で、最も重要なのが「④内容の確認と交渉」のステップです。見積書が届いたら、すぐに支払いに応じるのではなく、必ず以下のポイントをチェックしてください。

請求書・見積書の内訳を細かく確認する

送られてきた請求書や見積書は、隅々まで目を通しましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 項目は具体的か?: 「修繕費一式」のように曖昧な記載になっている場合は、詳細な内訳の提出を求めましょう。 どの部屋の、どの部分を、どのように修繕するのかが具体的に記載されている必要があります。

- 単価や数量は妥当か?: 例えば「壁紙張り替え」の項目では、単価(1㎡あたりいくらか)と数量(何㎡か)を確認します。インターネットで「壁紙張り替え 費用 相場」などと検索し、一般的な単価とかけ離れていないかチェックします。数量についても、部屋の図面などと照らし合わせ、過大に請求されていないか確認しましょう。

- 負担割合は正しいか?: 経年劣化が考慮されているかを確認します。特に壁紙(クロス)は、国土交通省のガイドラインで耐用年数が6年と定められています。 もし6年以上住んでいた場合、故意・過失で汚損した部分があったとしても、その価値はほぼゼロ(残存価値1円)と見なされるため、張り替え費用を全額負担する必要はありません。例えば、8年住んでいて、借主の過失で汚した壁の一面だけを張り替える場合でも、費用負担は限定的になるはずです。

- 特約にない請求はないか?: 契約書の特約に記載がないにもかかわらず、当然のように請求されている項目(例:鍵交換費用、エアコンクリーニング代など)がないか確認します。

これらの点検で少しでも疑問に思うことがあれば、次のステップに進みます。

ガイドラインや契約書をもとに交渉する

管理会社や大家さんに連絡を取り、見積もりに対する疑問点を具体的に伝え、交渉を開始します。この際、感情的にならず、客観的な根拠を示すことが極めて重要です。

【交渉トークの具体例】

- (経年劣化を主張する場合)

「お送りいただいた見積書を確認しました。壁紙の張り替え費用が計上されていますが、私はこの部屋に8年間居住しておりました。国土交通省のガイドラインによれば、壁紙の耐用年数は6年とされており、経年劣化によって価値は1円になっていると考えられます。つきましては、この費用の負担割合について、再度ご検討いただけますでしょうか。」 - (入居時の傷を主張する場合)

「フローリングの傷についてご指摘がありましたが、これは入居時からあったものです。証拠として、入居時に撮影した写真がありますので、ご確認いただけますでしょうか。」 - (費用の妥当性に疑問がある場合)

「〇〇の修繕費用が△△円と記載されていますが、一般的な相場と比較して高額だと感じます。大変恐縮ですが、この費用の単価や施工範囲の根拠について、もう少し詳しくご説明いただけますでしょうか。可能であれば、施工業者の見積書の写しを拝見したく存じます。」

このように、「ガイドラインではこうなっている」「契約書にはこう書かれている」「証拠写真がある」といった客観的な事実を基に、冷静かつ論理的に話を進めることで、相手も無下な対応はしにくくなります。

専門機関に相談する

当事者間での交渉が平行線をたどったり、相手が全く話し合いに応じなかったりする場合には、第三者である専門機関に相談することも有効な手段です。

消費生活センター

消費生活センターは、商品やサービスに関する消費者トラブル全般について相談できる公的な機関です。賃貸住宅の原状回復に関するトラブルも相談対象です。専門の相談員が、中立的な立場で問題点を整理し、今後の対処法について助言してくれます。必要であれば、事業者に連絡を取って交渉の「あっせん」を行ってくれることもあります。

どこに相談すればよいか分からない場合は、局番なしの消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すれば、最寄りの消費生活相談窓口を案内してもらえます。相談は無料ですので、一人で悩まずにまずは電話してみましょう。

(参照:消費者庁 消費者ホットライン)

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

この協会は、賃貸住宅市場の健全な発展を目指す業界団体で、賃貸住宅に関する相談窓口(日管協預り金保証制度相談室など)を設けています。業界のルールや慣行に精通しているため、専門的な見地からのアドバイスが期待できます。管理会社がこの協会の会員である場合は、より有効な働きかけが期待できるかもしれません。

(参照:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)

これらの機関に相談しても解決しない場合は、簡易裁判所での「民事調停」や「少額訴訟」といった法的な手続きを検討することになります。高額な請求をされても決して泣き寝入りせず、正しい知識を武器に、然るべき手順で対処していくことが重要です。

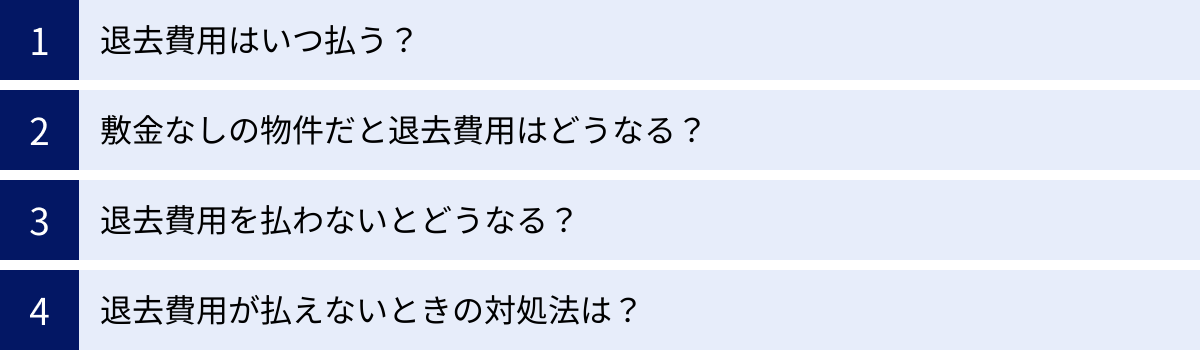

賃貸の退去費用に関するよくある質問

ここでは、賃貸の退去費用に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

退去費用はいつ払う?

退去費用の支払い時期は、契約内容や管理会社の方針によって異なりますが、一般的には退去してから1ヶ月以内に精算が行われるケースが多いです。

基本的な流れは以下の通りです。

- 退去の立ち会い後、1〜2週間程度で管理会社や大家さんがリフォーム業者に見積もりを依頼します。

- 見積もりが確定すると、借主宛に請求書(または精算書)が送付されます。

- 請求書の内容に双方が合意した後、敷金から費用が差し引かれます。

- 敷金で費用を賄いきれない場合は、不足分を指定された期日までに振り込みなどで支払います。敷金が余った場合は、差額が指定口座に返金されます。

つまり、退去後すぐに支払うわけではなく、金額が確定し、合意に至ってから支払いが発生します。請求書が届いたら、内容をしっかり確認する時間を確保しましょう。支払い期日は請求書に記載されているので、必ず確認してください。

敷金なしの物件だと退去費用はどうなる?

「敷金なし」や「敷金ゼロ」の物件は、初期費用を抑えられるため人気がありますが、退去費用がかからないという意味では決してありません。

敷金は、あくまで家賃滞納や原状回復費用に備えて「預けておくお金」です。敷金の有無にかかわらず、借主には原状回復義務があり、故意・過失によって部屋を損傷させた場合は、その修繕費用を支払う義務があります。

敷金がない物件の場合、退去時に発生した原状回復費用やハウスクリーニング費用などは、全額を実費で請求されることになります。退去後にまとまった金額を請求される可能性があるため、むしろ敷金ありの物件よりも、退去時の出費に備えておく必要があります。

また、敷金なし物件の多くは、入居時に「保証会社」への加入が必須となっています。もし借主が退去費用を支払わない場合、管理会社は保証会社に費用を請求し、その後、保証会社から借主に対して厳しい取り立てが行われることになります。

退去費用を払わないとどうなる?

請求された退去費用に納得がいかないからといって、連絡を無視したり、支払いを拒否し続けたりするのは絶対に避けるべきです。支払いを怠ると、事態は深刻化し、法的な手続きに発展する可能性があります。

- 督促の連絡: 電話や郵便で支払いを求める督促が繰り返し行われます。

- 内容証明郵便の送付: 法的措置を視野に入れた、最終勧告ともいえる「内容証明郵便」が送られてくることがあります。これは「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明するもので、裁判になった際の証拠として利用されます。

- 連帯保証人への請求: 契約時に連帯保証人を立てている場合、連帯保証人に支払いの請求がいきます。親族などを連帯保証人にしている場合、多大な迷惑をかけることになります。

- 法的措置(裁判): 支払いに応じない場合、貸主は裁判所に訴えを起こす可能性があります。具体的には「支払督促」の申し立てや、「少額訴訟」の提起が行われます。

- 強制執行(差し押さえ): 裁判で支払いが命じられたにもかかわらず、それでも支払わない場合、最終的には給与や預貯金などの財産が差し押さえられる「強制執行」が行われる可能性があります。

このように、支払いを無視することのリスクは非常に大きいです。請求内容に不満がある場合は、無視するのではなく、本記事で解説したように、根拠を持って交渉し、必要であれば専門機関に相談するという正規のルートで解決を図りましょう。

退去費用が払えないときの対処法は?

予期せぬ高額請求を受けたり、経済的な事情でどうしても一括での支払いが困難な場合もあるかもしれません。その際は、以下の対処法を検討してみましょう。

管理会社や大家さんに分割払いを交渉する

まず最初に試すべき、最も穏便な方法です。支払う意思があることを明確に伝えた上で、現在の経済状況を誠実に説明し、「分割での支払いは可能でしょうか」と相談してみましょう。貸主側としても、裁判などの手間や費用をかけるよりは、分割でも確実に回収できる方が望ましいと考える場合があります。事情によっては、柔軟に対応してくれる可能性は十分にあります。

クレジットカードの分割・リボ払いを利用する

管理会社がクレジットカードでの支払いに対応している場合は、この方法も選択肢の一つです。カードで一括決済した後、カード会社のサービスを利用して支払いを「分割払い」や「リボ払い」に変更できます。手元の現金がなくても支払いを完了できますが、金利手数料が発生するため、総支払額は一括払いよりも高くなる点に注意が必要です。

カードローンを利用する

他の方法で解決できない場合の最終手段の一つとして、カードローンを利用して一時的に資金を調達する方法もあります。金融機関や消費者金融のカードローンは、審査がスピーディーで即日融資が可能な場合もあります。ただし、クレジットカードのリボ払いなどと同様に金利が高めに設定されているため、利用は慎重に検討し、必ず返済計画を立てた上で、必要最低限の金額を借り入れるようにしましょう。

まとめ

賃貸物件の退去は、多くの人にとって新生活の始まりであると同時に、金銭的な不安が伴うイベントです。しかし、退去費用の仕組みと、「原状回復」の正しい知識を身につけておくことで、その不安の大部分は解消できます。

本記事で解説した重要なポイントを改めてまとめます。

- 退去費用の相場はあくまで目安: 実際の費用は、部屋の状態、居住年数、契約内容によって大きく変動します。相場観を持ちつつも、請求書の内訳を精査することが重要です。

- 「原状回復」は入居時の状態に戻すことではない: 借主が負担するのは「故意・過失」による損傷のみで、「経年劣化・通常損耗」は貸主の負担が原則です。この区別を明確に理解しましょう。

- 高額請求は予防できる: 「タバコ」「ペット」「掃除不足」「結露放置」は高額請求の4大要因です。日頃の丁寧な住まい方が、最大の節約策となります。

- 入居時から対策を始める: 入居時の写真撮影は、退去時の交渉で最強の武器になります。契約書の確認や日々の清掃、退去時の立ち会い参加など、一貫した対策が円満な退去に繋がります。

- トラブル時は冷静に、根拠を持って対処する: 万が一、納得のいかない請求をされた場合は、感情的にならず、ガイドラインや契約書を根拠に交渉しましょう。一人で解決が難しい場合は、消費生活センターなどの専門機関に相談することをためらわないでください。

退去費用を巡るトラブルは、貸主と借主の「知識の差」から生じることが少なくありません。この記事で得た知識を武器に、自信を持って退去手続きに臨んでください。不要な出費を抑え、気持ちよく新生活のスタートを切るための一助となれば幸いです。