賃貸物件に住み続けていると、多くの人が直面するのが「契約更新」です。そして、その際に発生する「更新料」について、”そもそも何のための費用なの?” “相場はいくらくらい?” “払わないとどうなるの?” といった疑問を抱く方も少なくないでしょう。特に2年に一度のタイミングでやってくるこの出費は、家計にとっても無視できない金額です。

この記事では、賃貸の更新料に関するあらゆる疑問を解消するために、その基本的な意味合いから、地域ごとの相場、具体的な計算方法、交渉を成功させるためのコツまで、網羅的に詳しく解説します。さらに、更新時に必要となるその他の費用や、支払いが難しい場合の対処法、そして「更新」と「引っ越し」のどちらがお得なのかについても、具体的な費用シミュレーションを交えて比較検討します。

この記事を最後まで読めば、あなたは賃貸契約の更新に関する正しい知識を身につけ、自信を持って次のステップ(更新・交渉・引っ越し)を判断できるようになるでしょう。

目次

賃貸の更新料とは

賃貸物件の契約更新時に話題に上る「更新料」。多くの人が耳にしたことはあっても、その法的な位置づけや具体的な内容について正確に理解しているケースは少ないかもしれません。この章では、まず更新料とは何か、その支払いが法的に義務付けられているのか、そして自身の契約内容を確認するためには賃貸借契約書のどこを見ればよいのか、という基本的な知識を深掘りしていきます。この foundational な部分を理解することが、今後の交渉や判断の土台となります。

更新料の支払いは法的な義務?

結論から言うと、更新料の支払いは、法律で一律に定められた義務ではありません。 意外に思われるかもしれませんが、借地借家法などの賃貸借契約に関する法律には、「更新料を支払わなければならない」という条文は存在しないのです。

では、なぜ多くの賃貸物件で更新料を支払う慣習があるのでしょうか。それは、日本の法律が「契約自由の原則」を採用しているためです。これは、法令や公序良俗に反しない限り、当事者間の合意(契約)内容は自由に決めることができるという考え方です。つまり、賃貸借契約書に「契約を更新する際には、借主は貸主に対して更新料を支払う」という旨の条項(更新料特約)が明記されており、契約時に双方がそれに合意して署名・捺印していれば、その契約内容に基づいて支払い義務が発生します。

この点については、過去に裁判で争われた経緯があります。更新料の有効性について、最高裁判所は平成23年7月15日にひとつの判断を示しました。この判決では、「更新料の金額が賃料の額や契約期間に照らして高すぎない限り、更新料を定める条項は消費者契約法に違反して無効であるとはいえない」とされました。具体的には、更新料が2ヶ月分であった事例において、その有効性を認めています。この判例により、契約書に記載された常識的な範囲の更新料には、法的な支払い義務があるという考え方が一般的に定着しました。

ただし、同判決では、更新料の額が著しく高額であるなど、賃借人に一方的に不利益な内容である場合には、その条項が無効になる可能性も示唆されています。何をもって「著しく高額」とするかの明確な基準はありませんが、社会通念上、あまりにも法外な金額を請求された場合は、交渉や法的な相談の余地があると言えるでしょう。

更新料が慣習として存在する背景には、いくつかの理由が挙げられます。

- 貸主(大家さん)への謝礼的な意味合い:物件を長期間貸し続けることへの感謝を示す意味合いが含まれているという説があります。

- 賃料の前払い的な性質:周辺相場よりも家賃を低く設定している場合に、その差額を更新料という形で補填する考え方です。

- 手続き上の対価:契約更新に伴う書類作成や事務手続きにかかる手間賃としての側面です。

- 物件の維持管理費の補填:長期的な修繕費やメンテナンス費用の一部に充当するという目的も考えられます。

このように、更新料は法律で定められた義務ではないものの、契約書に記載があれば、それは当事者間の有効な約束事となり、支払い義務が生じるというのが正しい理解です。したがって、賃貸借契約を結ぶ際には、更新料の有無や金額について、契約書の特約事項などを事前にしっかりと確認することが極めて重要になります。

賃貸借契約書のどこを確認すればいいか

更新料の支払い義務の有無やその具体的な金額を知るためには、すべての情報が記載されている「賃貸借契約書」を確認する必要があります。契約時に不動産会社から受け取った書類一式の中に保管されているはずです。もし紛失してしまった場合は、速やかに物件の管理会社や大家さんに連絡し、写しをもらうか内容を確認させてもらいましょう。

契約書の中で特に注意して確認すべき項目は以下の通りです。

- 「契約の更新」に関する条項

賃貸借契約書には、必ずと言っていいほど「契約の更新」や「期間の満了と更新」といったタイトルの条項があります。このセクションに、更新手続きに関する基本的なルールが定められています。ここで、契約が「自動更新」なのか、あるいは「合意更新(更新手続きが必要)」なのかを確認できます。更新料に関する記述も、この条項内やその周辺に記載されていることが多いです。 - 「更新料」という直接的な記載

最も分かりやすいのが、「更新料」という言葉が明確に記載されているケースです。「特約事項」や「費用負担」のセクションに、以下のような文言で定められています。- 具体的な記載例①(金額指定):「本契約を更新する場合、借主は貸主に対し、更新の対価として金〇〇円を支払うものとする。」

- 具体的な記載例②(賃料基準):「本契約の更新に際し、借主は貸主に対し、更新料として更新後の新賃料の1ヶ月分に相当する額を支払うものとする。」

- 金額の算定基準を確認する

更新料が「賃料の〇ヶ月分」と記載されている場合、その「賃料」が何を含むのかを確認することが重要です。一般的には、管理費や共益費を含まない、純粋な「家賃」部分のみを指すことがほとんどです。しかし、契約書によっては「賃料等(管理費・共益費を含む)」を基準とすると明記されている可能性もゼロではありません。この違いによって支払う金額が変わってくるため、計算の基礎となる範囲を正確に把握しておきましょう。 - 「更新事務手数料」やその他の費用の有無

更新時に支払う費用は、更新料だけとは限りません。契約書をよく見ると、「更新事務手数料」「更新手数料」といった名目の費用が記載されていることがあります。これは、更新料とは別物で、大家さんではなく管理会社に対して支払う事務手続きの対価です。支払い先や費用の性質が異なるため、更新料と混同しないように注意が必要です。

また、同様に「火災保険の更新」「家賃保証会社の更新料」に関する記載も確認しておきましょう。これらの費用も更新時に同時に発生することが多いため、総額でいくらかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。

賃貸借契約書は、貸主と借主の間のルールを定めた最も重要な書類です。更新料に関するトラブルの多くは、契約内容の確認不足から生じます。 更新時期が近づいたら、まずは落ち着いて契約書を隅々まで読み返し、自身の契約条件を正確に理解することから始めましょう。

賃貸の更新料の相場

賃貸契約の更新料について、多くの人が最も気になるのは「一体いくら払うのが普通なのか」という相場の問題でしょう。更新料の金額は全国一律ではなく、地域による慣習の違いが大きく影響します。この章では、全国的な相場観から、関東と関西でなぜこれほどまでに違いがあるのか、その理由や各地域の具体的な相場について詳しく解説していきます。この知識があれば、ご自身の更新料が高いのか安いのかを客観的に判断する手助けになります。

全国の一般的な相場は家賃1ヶ月分

日本全国で見ると、賃貸物件の更新料の相場は「家賃の1ヶ月分」が最も一般的です。賃貸契約は2年契約が主流であるため、「2年に一度、家賃1ヶ月分の更新料を支払う」というケースが標準的なモデルと言えるでしょう。

この相場観は、国土交通省が定期的に実施している調査からも裏付けられています。例えば、国土交通省住宅局が公表している「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」によると、民間賃貸住宅における更新手数料(更新料を含む)の有無について、支払った経験がある人の割合は全国で約4割程度となっています。そして、支払った人が負担した費用の平均額は、家賃の0.5ヶ月分という結果が出ています。これは更新料がない地域も含まれているため平均値は下がりますが、支払っている人に限定すると、家賃1ヶ月分という回答が多数を占める傾向にあります。

ただし、これはあくまで全国平均のデータです。実際には、家賃の0.5ヶ月分で済む物件もあれば、1.5ヶ月分、あるいは2ヶ月分といった設定の物件も存在します。また、そもそも更新料という慣習自体がない地域も多く、お住まいのエリアによって状況は大きく異なります。「家賃1ヶ月分」はあくまでひとつの目安として捉え、後述する地域ごとの特性を理解することが重要です。

| 地域 | 更新料の相場(目安) | 契約期間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 関東地方(東京、神奈川、千葉、埼玉など) | 家賃1ヶ月分 | 2年 | 更新料の慣習が最も定着している地域。一部で0.5ヶ月分や1.5ヶ月分も存在する。 |

| 関西地方(大阪、京都、兵庫など) | なし、または0.5ヶ月分 | 2年 | 伝統的に更新料がない物件が多いが、近年は設定されるケースが増加傾向にある。 |

| 東海地方(愛知、静岡など) | 0.5ヶ月~1ヶ月分 | 2年 | 関東と関西の中間的な性質。物件によって更新料の有無や金額に差がある。 |

| 北海道・東北地方 | なし、または数万円程度の定額 | 2年 | 更新料の慣習が比較的薄い地域。設定されていても低額なことが多い。 |

| 中国・四国地方 | なし、または0.5ヶ月分 | 2年 | 更新料がない、または比較的安い傾向が見られる。 |

| 九州・沖縄地方 | なし、または0.5ヶ月分 | 2年 | 更新料がない物件が比較的多いが、福岡などの都市部では設定されるケースもある。 |

※上記の表は一般的な傾向であり、個別の物件によって条件は異なります。

地域によって相場が違う理由

なぜこれほどまでに地域によって更新料の慣習が異なるのでしょうか。その背景には、歴史的な経緯や商習慣の違いが深く関わっています。

最も対照的なのが関東地方と関西地方です。関東、特に東京では、戦後の高度経済成長期に地方からの人口が急激に流入し、住宅が慢性的に不足しました。この状況下で、貸主(大家さん)の立場が相対的に強くなり、入居者に長く住んでもらうためのインセンティブとして、また少ない物件を巡る競争の中で、更新料という慣習が定着していったと言われています。貸主側にとっては、安定した賃料収入を確保するための重要な収益源の一つとして機能してきたのです。

一方、関西地方、特に大阪では、商人のまちとしての歴史から、契約の合理性が重視される傾向がありました。初期費用として「敷金(関西では保証金と呼ぶことが多い)」を高めに設定し、その中から退去時に一定額を「敷引き(償却)」するという形で、貸主が将来のリスクやコストを回収する仕組みが主流でした。この敷引きが更新料の代わりのような役割を果たしていたため、別途更新料を徴収する慣習が根付きにくかったとされています。

しかし、近年はこの地域差も変化しつつあります。人の移動が全国的になり、大手不動産管理会社が全国規模で事業を展開するようになったことで、関東の契約形態が他の地域にも広まり、関西やその他の地域でも更新料を設定する物件が増加傾向にあります。 そのため、「関西だから更新料は絶対にない」と考えるのは早計です。物件を契約する際には、地域ごとの大まかな傾向を参考にしつつも、必ず個別の賃貸借契約書の内容を確認することが不可欠です。

関東地方の相場

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県といった関東地方では、更新料「家賃1ヶ月分」がデファクトスタンダード(事実上の標準)となっています。この地域で物件を探す場合、更新料は当然発生するものとして予算に組み込んでおくのが賢明です。

中には、新築物件や競争力を高めたい物件などで、更新料を「家賃の0.5ヶ月分」に設定したり、「更新料なし」をアピールしたりするケースも見られます。しかし、全体から見れば少数派です。逆に、都心の一等地にある人気物件などでは、強気な設定として「1.5ヶ月分」を要求されることも稀にあります。

関東地方では、更新料は貸主にとって重要な収入の一部と見なされているため、後述する交渉のハードルは他の地域に比べて高い傾向があることも覚えておきましょう。

関西地方の相場

大阪府、京都府、兵庫県などの関西地方は、伝統的に「更新料なし」の物件が多いのが最大の特徴です。前述の通り、「敷引き(しきびき)」という独自の商慣習がその背景にあります。

ただし、注意が必要なのは、近年その状況が変わりつつあるという点です。全国展開する不動産会社の進出や、オーナーの世代交代などを背景に、関西でも更新料を設定する物件が着実に増えています。特に、新築や築浅の物件、学生向けのワンルームマンションなどでは、関東と同様に「家賃1ヶ月分」や「0.5ヶ月分」の更新料が設定されているケースも珍しくありません。

そのため、関西で物件を探す際も、「更新料なし」を前提とするのではなく、契約書をしっかりと確認することが求められます。もし更新料がある場合は、その分、礼金が安く設定されていないかなど、初期費用全体のバランスを見て判断すると良いでしょう。

その他の地域の相場

関東と関西以外の地域では、更新料の扱いはさらに多様化します。

- 東海地方(愛知県など):関東と関西の中間的な特徴を持ちます。更新料がある物件とない物件が混在しており、相場は「0.5ヶ月~1ヶ月分」と幅があります。名古屋などの都市部では関東型の契約が増えていますが、郊外では更新料がない物件もまだ多く見られます。

- 北海道・東北地方:更新料の慣習が比較的薄い地域です。「更新料なし」が主流で、設定されている場合でも「数万円」といった定額制で、家賃1ヶ月分よりも低額なケースが多い傾向にあります。

- 九州地方(福岡県など):福岡市などの都市部では、関東型の「家賃1ヶ月分」の更新料が設定された物件が増加傾向にありますが、全体的には「更新料なし」または「0.5ヶ月分」の物件がまだ多い地域です。

- 沖縄県:沖縄も更新料がないのが一般的です。米軍基地関係者向けの賃貸など、特殊な契約形態を除き、更新料を求められることは稀です。

このように、更新料の相場は地域によって大きく異なります。ご自身の住んでいる地域、あるいはこれから住もうとしている地域の慣習を理解し、個別の契約内容と照らし合わせることで、納得のいく契約更新に繋げることができるでしょう。

更新料の計算方法

賃貸契約の更新案内が届いた際、請求書に記載された金額を見て「この金額はどうやって計算されているのだろう?」と疑問に思うかもしれません。更新料の計算は一見シンプルに見えますが、計算の基礎となる「家賃」の範囲など、いくつか注意すべきポイントがあります。この章では、更新料の基本的な計算方法から、具体的な計算例、そしてよくある間違いまでを詳しく解説します。この計算方法をマスターすれば、請求された金額が妥当かどうかを自分でチェックできるようになります。

まず、更新料の最も基本的な計算式は非常にシンプルです。

更新料 = 更新時の家賃 × 契約書に定められた月数

例えば、賃貸借契約書に「更新料は新賃料の1ヶ月分とする」と記載されていれば、更新時の家賃に1を掛ければ更新料が算出できます。もし「0.5ヶ月分」とあれば、0.5を掛けます。

ここで最も重要なポイントは、計算の基準となるのが「更新時の家賃」であるという点です。契約した当初の家賃ではなく、更新手続きを行う時点での家賃がベースになります。多くの場合、家賃は変わらないまま更新されますが、もし更新と同時に家賃の改定(値上げまたは値下げ)が行われる場合は、その「新しい家賃」を基に計算されるのが一般的です。

次に重要なのが、「家賃」に何が含まれるかという問題です。毎月支払っている金額には、「家賃」のほかに「管理費」や「共益費」が含まれていることがほとんどです。更新料の計算において、これらの管理費・共益費は含まれるのでしょうか。

原則として、更新料の計算に管理費や共益費は含みません。 賃貸借契約書で「賃料」と「管理費」が別々の項目として記載されている場合、計算の基礎となるのは純粋な「賃料」部分のみです。

■具体例で見てみよう

いくつかのパターンで具体的な計算をしてみましょう。

- ケース1:基本的なパターン

- 家賃:80,000円

- 管理費:5,000円

- 更新料の定め:賃料の1ヶ月分

- 計算式:80,000円 × 1ヶ月 = 80,000円

- この場合、支払う更新料は80,000円です。管理費の5,000円は計算に含めません。

- ケース2:月数が1ヶ月でないパターン

- 家賃:100,000円

- 管理費:10,000円

- 更新料の定め:賃料の0.5ヶ月分

- 計算式:100,000円 × 0.5ヶ月 = 50,000円

- この場合、支払う更新料は50,000円となります。

- ケース3:更新時に家賃が改定されるパターン

- 契約時の家賃:95,000円

- 更新後の新家賃:98,000円

- 管理費:5,000円

- 更新料の定め:新賃料の1ヶ月分

- 計算式:98,000円(新家賃) × 1ヶ月 = 98,000円

- この場合、計算の基礎となるのは更新後の新家賃である98,000円です。契約当初の95,000円ではない点に注意が必要です。

- ケース4:例外的なパターン(契約書に特約がある場合)

- 家賃:70,000円

- 管理費:5,000円

- 更新料の定め:「賃料等(管理費を含む)の1ヶ月分を更新料として支払う」と特約に明記されている。

- 計算式:(70,000円 + 5,000円) × 1ヶ月 = 75,000円

- このように契約書で明確に定められている場合に限り、管理費を含めて計算します。これは非常に稀なケースですが、契約書の内容を正しく確認することの重要性を示しています。

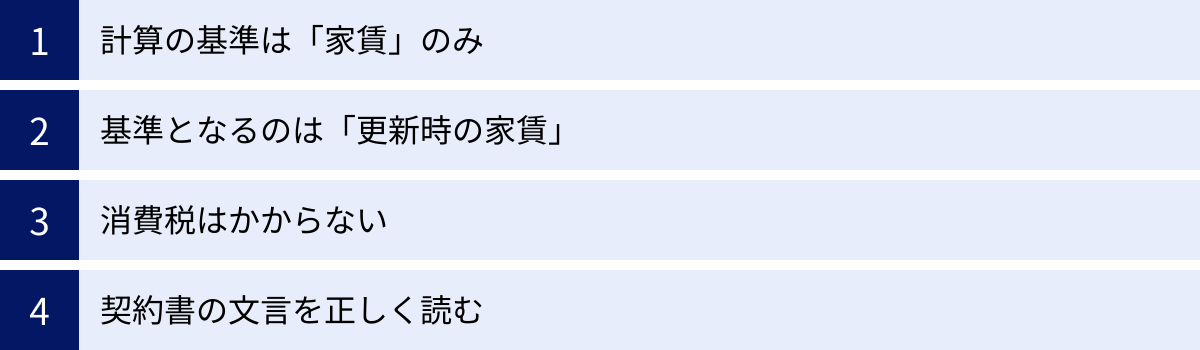

■更新料計算における注意点まとめ

更新料の計算で間違いやすい点や、事前に確認しておくべきポイントをまとめます。

- 計算の基準は「家賃」のみ:管理費や共益費、駐車場代、町内会費などは、特約がない限り計算に含めません。

- 基準となるのは「更新時の家賃」:契約当初の家賃ではなく、更新する時点での家賃(家賃改定があれば新家賃)で計算します。

- 消費税はかからない:居住用の物件の家賃は非課税取引です。したがって、家賃を基に計算される更新料にも消費税はかかりません。(ただし、後述する「更新事務手数料」には消費税がかかります)

- 契約書の文言を正しく読む:「賃料の」と書かれているか、「賃料等の」と書かれているかで意味が大きく変わります。細かな文言の違いを見落とさないようにしましょう。

更新の案内が届いたら、請求されている更新料の金額を鵜呑みにするのではなく、一度手元の契約書と照らし合わせ、上記の計算方法に沿って自分で検算してみることをお勧めします。万が一、計算が合わない場合は、遠慮なく管理会社に問い合わせて、計算根拠を確認しましょう。

更新料以外に必要となる費用

賃貸契約の更新は、単に「更新料」を支払えば完了というわけではありません。多くの場合、更新料以外にもいくつかの付随的な費用が発生します。これらの費用を見落としていると、想定していたよりも全体の出費が大きくなり、資金計画が狂ってしまう可能性があります。「更新にかかる総額」を正確に把握するために、この章では更新料以外に必要となる代表的な費用について、その内容と相場を詳しく解説します。

| 費用の種類 | 相場(目安) | 内容・支払い先 | 消費税 |

|---|---|---|---|

| 更新料 | 家賃0.5ヶ月~1ヶ月分 | 契約を継続するための対価として大家さんに支払う費用。 | 非課税 |

| 更新事務手数料 | 家賃0.25ヶ月~0.5ヶ月分 | 契約書の作成など、更新手続きの事務作業の対価として管理会社に支払う費用。 | 課税 |

| 火災保険料 | 15,000円~20,000円(2年分) | 火災や水漏れなどの損害に備えるための保険料。保険会社に支払う。 | 非課税 |

| 家賃保証会社の更新料 | 10,000円~20,000円、または年間保証料の30%~50% | 家賃滞納リスクに備える保証契約を更新するための費用。保証会社に支払う。 | 課税 |

更新事務手数料

更新事務手数料(または更新手数料)は、更新料と混同されやすい費用ですが、その性質と支払い先は全く異なります。

- 目的・内容:この費用は、賃貸借契約の更新手続きに伴う事務作業に対する対価です。具体的には、新しい契約書の作成・印刷、内容の説明、署名・捺印の手配、郵送といった業務に対して発生します。

- 支払い先:更新料が物件の所有者である大家さんに支払われるのに対し、更新事務手数料は、これらの事務作業を代行する管理会社(不動産会社)に支払われます。

- 相場:一般的には「家賃の0.25ヶ月分(4分の1)から0.5ヶ月分(半月分)」程度が相場とされています。例えば、家賃8万円の物件であれば、2万円から4万円程度が目安となります。

- 法的根拠と注意点:更新料と同様に、この手数料も法律で定められたものではなく、賃貸借契約書に記載があって初めて支払い義務が生じます。「特約事項」などに「更新時、借主は更新事務手数料として〇〇円(または賃料の〇ヶ月分)を管理会社に支払う」といった旨の記載があるかを確認しましょう。

- 消費税:更新事務手数料は、管理会社が提供する「事務サービス」という役務に対する対価であるため、消費税の課税対象となります。請求書では「手数料〇〇円+消費税」と記載されているのが一般的です。非課税である更新料との大きな違いなので、覚えておきましょう。

火災保険料

賃貸物件に入居する際、ほとんどの場合、火災保険(家財保険)への加入が義務付けられています。これは、入居者自身の過失による火災(失火)や、水漏れ事故などで大家さんや他の入居者に損害を与えてしまった場合に備えるための重要な保険です。

- 更新の必要性:この火災保険の契約期間は、賃貸借契約の期間(通常2年間)と連動していることがほとんどです。そのため、賃貸契約を更新する際には、火災保険の契約も同時に更新(再加入)する必要があります。

- 相場:保険料は、補償内容(家財の補償額、個人賠償責任保険の金額など)や建物の構造によって異なりますが、2年間の契約で15,000円から20,000円程度が一般的な相場です。

- 手続き:多くの場合、管理会社が提携している保険会社のプランに加入するよう案内されます。更新の案内書類に、火災保険の申込書が同封されていることが一般的です。

- 注意点:管理会社から指定された保険への加入を求められることが多いですが、法律上、特定の保険会社への加入を強制することはできません。借主が自分で探した保険会社のプランであっても、管理会社が求める補償内容(例:個人賠償責任保険1,000万円以上など)を満たしていれば、そちらに加入することも可能です。もし保険料を少しでも節約したい場合は、同等以上の補償内容でより安価な保険がないか調べてみて、管理会社に加入可能か相談してみる価値はあります。ただし、手続きが煩雑になる可能性もあるため、手間とコストを天秤にかけて判断しましょう。

家賃保証会社の更新料

近年、連帯保証人の代わりに家賃保証会社の利用を必須とする賃貸物件が非常に増えています。家賃保証会社は、万が一入居者が家賃を滞納した場合に、大家さんに家賃を立て替えて支払うサービスを提供しています。

- 更新の必要性:この保証サービスの契約も、賃貸借契約と連動しています。初回契約時に支払った保証料は、通常1年間または2年間の保証に対するものです。したがって、賃貸契約を更新する際には、家賃保証会社との契約も更新し、更新料を支払う必要があります。

- 相場:保証会社の更新料は、会社やプランによって料金体系が大きく異なります。主なパターンは以下の通りです。

- 定額制:1年ごとまたは2年ごとに10,000円から20,000円程度の定額を支払う。

- 料率制:月額賃料(家賃+管理費)の〇%(例:30%~50%)を年間の更新料として支払う。

- 確認方法:保証会社の更新料についても、賃貸借契約書や、入居時に交わした保証委託契約書に記載されています。どの会社のサービスを利用しているのか、更新料はいくらで、いつ発生するのかを事前に確認しておきましょう。

- 消費税:家賃保証サービスも役務提供にあたるため、保証会社の更新料は消費税の課税対象です。

このように、賃貸契約の更新時には、更新料本体に加えて複数の費用が発生します。家賃8万円の物件で、更新料1ヶ月分、更新事務手数料0.5ヶ月分、火災保険料1.5万円、保証会社更新料1万円と仮定すると、総額は「8万円+4.4万円(税込)+1.5万円+1万円=14.9万円」となり、決して小さな金額ではありません。事前にこれらの費用をリストアップし、総額を把握した上で、計画的に資金を準備しておくことが重要です。

賃貸契約の更新手続きの流れと支払い時期

賃貸契約の更新時期が近づくと、「いつ、誰から、どんな連絡が来るのだろう?」「どんな手続きが必要で、いつまでにお金を払えばいいの?」といった疑問が湧いてくるものです。手続きの流れを事前に知っておくことで、慌てずにスムーズに対応できます。この章では、更新の案内が届くタイミングから、書類の確認、そして費用の支払いまで、一連のプロセスを時系列で分かりやすく解説します。

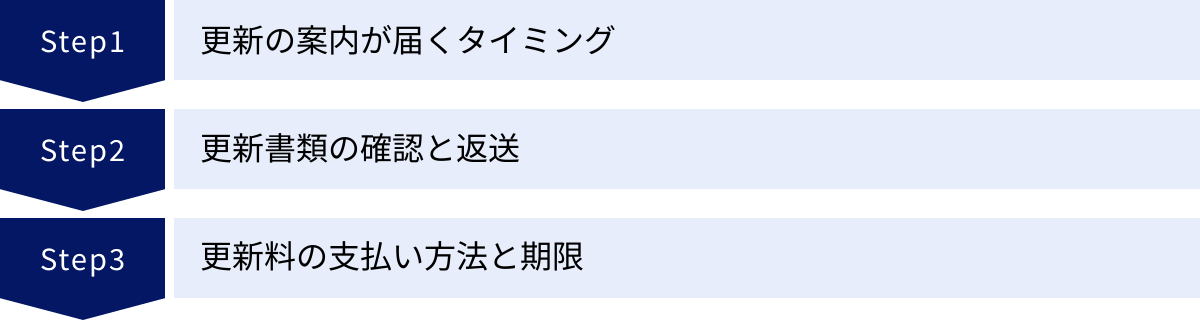

更新の案内が届くタイミング

賃貸契約の更新に関する最初のコンタクトは、物件の管理会社または大家さんから郵送で届く「契約更新のご案内」といった書類です。これが手続きのスタート合図となります。

この案内が届くタイミングは、一般的に契約期間が満了する日の3ヶ月前から1ヶ月前の間です。例えば、3月31日に契約が満了する場合、12月末から2月末頃に案内状が届くことが多いでしょう。

このタイミングには法的な背景も関係しています。借地借家法では、貸主(大家さん)側が正当な事由なく更新を拒絶したり、契約条件を変更したりする場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までにその旨を借主に通知しなければならないと定められています。この期間を過ぎてしまうと、原則としてこれまでと同じ条件で契約が自動的に更新される「法定更新」となります。

そのため、管理会社や大家さんは、この法定更新を避け、正式な合意のもとで契約を更新するために、余裕を持って3ヶ月前頃に案内を送付してくるのが通例です。この時期になっても何の連絡もない場合は、念のため管理会社に問い合わせてみると安心です。

更新書類の確認と返送

「契約更新のご案内」には、通常、以下の書類が同封されています。

- 更新契約書(または契約更新合意書):更新後の契約内容を記した書類。

- 更新料等請求書:更新料やその他の費用の内訳と合計金額、振込先が記載された書類。

- 火災保険の申込書

- 入居者情報の確認書

これらの書類が届いたら、すぐに開封し、内容を隅々まで丁寧に確認することが非常に重要です。特に以下のポイントは必ずチェックしましょう。

- 契約者情報:ご自身の氏名、住所、連絡先などに間違いがないか。

- 更新後の契約条件:

- 契約期間:通常はこれまでと同じ2年間になっているか。

- 家賃・管理費:金額に変更がないか。もし家賃が改定されている場合は、その金額に同意できるか。

- 更新料の金額:事前に確認していた契約書の記載通りの金額になっているか。

- 請求金額の内訳:更新料、更新事務手数料、火災保険料、保証会社更新料など、各項目の金額と合計額が正しいか。

- 同居人情報:同居人に変更がある場合(結婚、出産、同棲解消など)は、このタイミングで必ず届け出る必要があります。無断での同居は契約違反になる可能性があるため注意が必要です。

- 特約事項:新たに追加されたり、変更されたりした特約がないか。

内容をすべて確認し、問題がなければ、「更新契約書」に署名・捺印します。印鑑は契約時に使用したものと同じもの(実印の場合は印鑑証明書が必要な場合も)を求められることが多いです。記入漏れや間違いがないか再度確認し、指定された返送用封筒に入れて、定められた期日までに必ず返送しましょう。もし更新せずに退去する意向であれば、その旨を伝えるための欄にチェックを入れて返送するか、別途解約通知書を提出します。

更新料の支払い方法と期限

書類の返送と並行して、更新にかかる費用の支払い準備を進めます。

- 支払い期限:更新料やその他の費用の支払い期限は、現在の契約が満了する日までに設定されているのが一般的です。例えば、3月31日が満了日であれば、3月31日までに支払いを完了させる必要があります。請求書に具体的な日付が明記されているので、必ず確認しましょう。

- 支払い方法:最も一般的なのは銀行振込です。請求書に振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が記載されています。ここで注意すべきは、振込先が複数ある場合です。更新料は大家さんの口座へ、更新事務手数料は管理会社の口座へ、といったように、費用ごとに振込先が異なるケースがあります。間違えて振り込むと手続きが煩雑になるため、振込先をよく確認しましょう。また、毎月の家賃を引き落としている口座とは別の口座を指定されることも多いので注意が必要です。

- 支払い完了の確認:振込が完了したら、金融機関から受け取る振込明細書は、新しい契約書が手元に届くまで大切に保管しておきましょう。これが支払いの証明になります。

すべての手続き(書類の返送と費用の支払い)が完了すると、後日、大家さんと管理会社の署名・捺印がされた更新契約書の控えが郵送されてきます。これを受け取って、一連の更新手続きは完了です。この控えは次の更新時や退去時まで、元の契約書と一緒に大切に保管してください。

賃貸の更新料は交渉できる?

2年に一度の大きな出費となる更新料。「少しでも安くならないだろうか?」と考えるのは自然なことです。結論から言えば、賃貸の更新料は交渉できる可能性があります。 ただし、必ず成功するわけではなく、交渉が受け入れられるかどうかは物件の状況や大家さんの考え方によって大きく左右されます。この章では、どのような物件が交渉しやすいのか、そしてどのタイミングで交渉を切り出すのがベストなのかについて解説します。

大家さん側の視点に立って考えることが、交渉の第一歩です。大家さんにとって最大の経営リスクは「空室」です。入居者が退去してしまうと、次に入居者が決まるまでの間、家賃収入が途絶えてしまいます。それだけでなく、

- 原状回復費用:部屋のクリーニングや修繕にかかる費用。

- 募集広告費:不動産会社に支払う広告料や仲介手数料。

- 機会損失:新しい入居者を探す手間と時間。

といったコストと労力がかかります。

特に、家賃を滞納することなく、近隣トラブルも起こさずに静かに暮らしてくれる「優良な入居者」には、できるだけ長く住み続けてほしいと考えるのが大家さんの本音です。この「空室リスクを避けたい」という大家さんの心理を理解することが、交渉を有利に進めるための鍵となります。つまり、交渉とは「更新料を少し下げてもらえれば、退去せずに住み続けますよ」というメッセージを伝え、大家さんにとってもメリットがある提案をすることなのです。

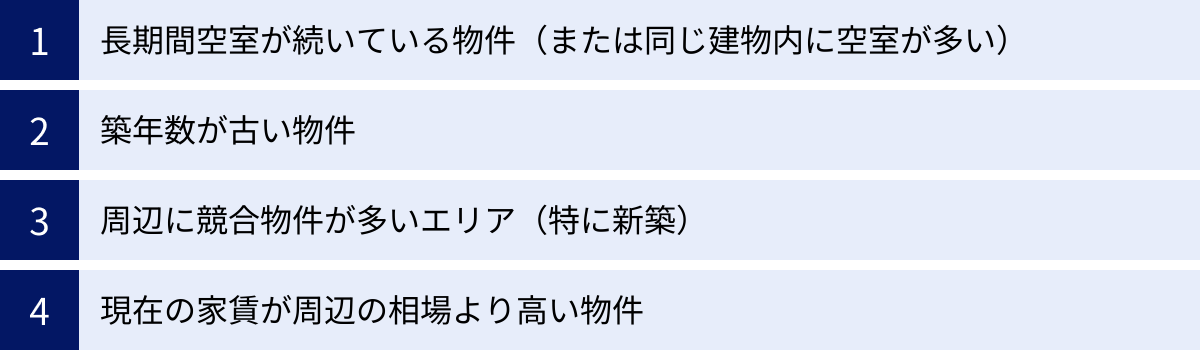

交渉しやすい物件の特徴

すべての物件で交渉がうまくいくわけではありません。交渉の成功率が高い、言い換えれば大家さんが「退去されると困る」と感じやすい物件には、以下のような特徴があります。

- 長期間空室が続いている物件(または同じ建物内に空室が多い)

ご自身が住んでいるアパートやマンションの他の部屋が、長い間「入居者募集中」の看板を掲げている場合、それは交渉のチャンスです。建物全体の入居率が低いと、大家さんはこれ以上の空室を増やしたくないと強く考えている可能性が高いです。 - 築年数が古い物件

築年数が経過した物件は、新築や築浅の物件に比べて競争力が劣ります。最新の設備もない、見た目も古くなっている、といった物件は、一度空室になると次の入居者を見つけるのが難しくなりがちです。そのため、大家さん側も現在の入居者を維持したいというインセンティブが強く働きます。 - 周辺に競合物件が多いエリア(特に新築)

近隣に新しいマンションが建設されたり、同程度の条件でより魅力的な物件がたくさんあったりするエリアでは、入居者の選択肢が豊富になります。このような競争の激しい環境では、大家さんも入居者の流出を防ぐために、条件交渉に柔軟に応じる傾向があります。 - 現在の家賃が周辺の相場より高い物件

入居してから数年が経過し、周辺の家賃相場が下がっているケースは珍しくありません。不動産情報サイトなどで近隣の類似物件の家賃を調べてみて、もし自分の部屋の家賃が割高になっているようであれば、それは絶好の交渉材料になります。「家賃を相場並みに下げてくれるなら更新する」という交渉と合わせて、更新料の減額をお願いしてみるのも有効な手です。

逆に、都心の駅近にある新築物件や、常に人気が高く空室が出てもすぐに埋まるような物件では、大家さん側も強気な姿勢を崩さないことが多く、交渉の難易度は高くなります。

交渉に適したタイミング

交渉を成功させるためには、内容だけでなく「いつ切り出すか」というタイミングも極めて重要です。

最適なタイミングは、管理会社や大家さんから「契約更新のご案内」が届いてすぐです。

案内が届くのは契約満了の3ヶ月~1ヶ月前が一般的ですが、この書類に目を通したら、なるべく早い段階で交渉のアクションを起こしましょう。

なぜなら、契約満天了日が目前に迫ったギリギリのタイミングで交渉を始めても、大家さん側もすでに手続きを進めており、時間的な余裕がありません。また、「今さら何を言っているんだ」と心証を悪くしてしまう可能性もあります。

早めに相談することで、

- 大家さん側に検討する時間的余裕が生まれる。

- こちらの「真剣に更新を考えている」という誠意が伝わりやすい。

- もし交渉が決裂した場合でも、次の住まいを探す時間を確保できる。

といったメリットがあります。

また、不動産業界には「繁忙期(1月~3月)」と「閑散期(4月下旬~8月頃)」があります。もし契約更新のタイミングが閑散期と重なる場合は、交渉にとって追い風となります。閑散期は引っ越す人が少ないため、大家さんは「この時期に退去されると、次の入居者が秋まで決まらないかもしれない」と考え、入居者を引き留めるために交渉に応じやすくなる傾向があるのです。

まとめると、「更新の案内が届いたら、できるだけ早く、丁寧な姿勢で相談を始める」ことが、更新料交渉の第一歩であり、最も重要なポイントと言えるでしょう。

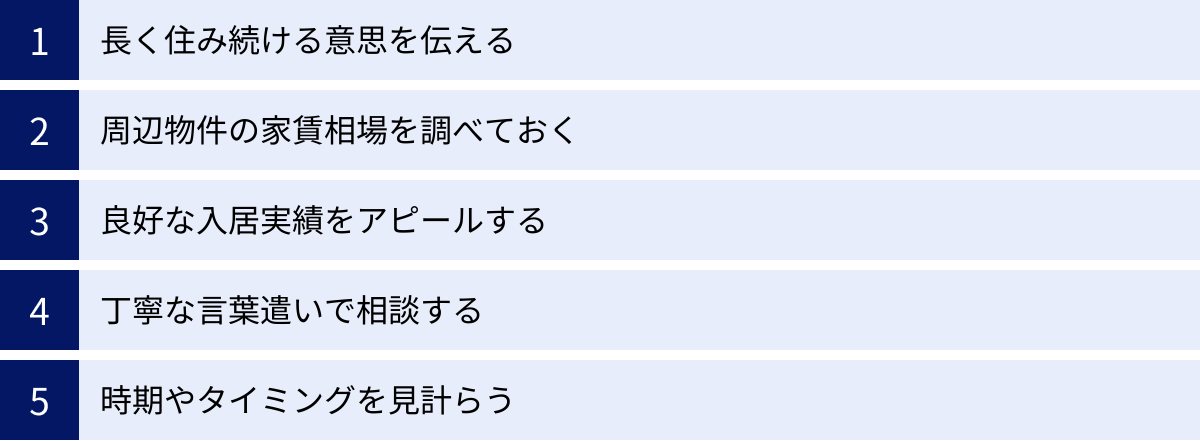

交渉を成功させる5つのコツ

更新料の交渉が可能であるとわかっても、具体的にどのように話を進めればよいのか、戸惑う方も多いでしょう。やみくもにお願いするだけでは、成功の確率は上がりません。交渉を成功に導くためには、戦略と準備、そして伝え方が重要になります。ここでは、大家さんや管理会社の心を動かし、交渉を有利に進めるための具体的な5つのコツを解説します。

① 長く住み続ける意思を伝える

交渉の際、最も効果的なアプローチの一つが、「これからも長くこの物件に住み続けたい」というポジティブな意思を明確に伝えることです。大家さんにとっての最大の関心事は、安定した家賃収入と空室リスクの回避です。したがって、あなたが今後も長期にわたって優良な入居者であり続けることを示すのは、非常に強力なメッセージとなります。

NGな伝え方:

「更新料が高いので払えません。まけてください。」

(これでは単なる要求であり、相手に検討の余地を与えません。)

OKな伝え方:

「いつもお世話になっております。契約更新の件でご相談なのですが、こちらの物件を大変気に入っており、今後もできる限り長く住み続けたいと考えております。ただ、正直なところ更新料が少し負担になっており、もし可能でしたら、少しでも減額をご検討いただけないでしょうか。そうしていただけると、安心して次の2年間も住み続けることができます。」

このように、「住み続けたい」という前向きな意思を最初に示すことで、交渉が「対立」ではなく「協力」の構図になります。大家さん側も「この入居者を引き留めるためには、少し譲歩する価値があるかもしれない」と考えやすくなるのです。「更新料がネックで引っ越しも検討せざるを得ない」というニュアンスをそっと加えることで、相手に空室リスクを意識させ、交渉のテーブルについてもらいやすくなります。

② 周辺物件の家賃相場を調べておく

感情論だけで交渉するのは得策ではありません。客観的なデータに基づいた提案は、交渉に説得力を持たせます。 そのために不可欠なのが、事前に周辺物件の家賃相場をリサーチしておくことです。

不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME’Sなど)を利用して、ご自身が住んでいる物件と同程度の条件(最寄り駅、駅からの距離、築年数、間取り、広さ、設備など)を持つ物件をいくつかピックアップしましょう。その上で、以下の情報を整理しておきます。

- 周辺物件の家賃相場

- 周辺物件の更新料の有無や金額

- 周辺物件の礼金の有無や金額

もし、自分の住んでいる部屋の家賃が相場よりも高かったり、周辺では更新料がない物件が多かったりする事実が見つかれば、それは強力な交渉材料になります。

交渉時の伝え方:

「大変恐縮なのですが、近隣で同じような条件の物件をいくつか調べてみたところ、家賃が〇万円ほど安い物件や、更新料がない物件がいくつか見受けられました。もちろん、現在の住環境には大変満足しているのですが、もし可能であれば、更新料について少しご配慮いただくか、家賃の見直しをご検討いただくことは難しいでしょうか。」

このように具体的な数字を提示することで、あなたの要求が単なるわがままではなく、市場の状況に基づいた合理的な提案であることが伝わります。ただし、データを突きつけて相手を論破しようとするのではなく、あくまで「ご相談」という謙虚な姿勢を保つことが大切です。

③ 良好な入居実績をアピールする

大家さんにとって、あなたはどのような入居者でしょうか。もしあなたがこれまで問題なく暮らしてきた「優良入居者」であれば、その実績をアピールしない手はありません。大家さんは、入居者の素性を最も気にしています。

アピールできるポイントの例:

- 家賃の支払いを一度も遅延したことがない。

- 騒音などで近隣住民とトラブルを起こしたことがない。

- 部屋をきれいに使っており、設備を破損させたことがない。

これらの事実は、あなたが「信頼できる、安心な入居者」であることの証明です。大家さんからすれば、素性のわからない新しい入居者を探すリスクを冒すよりも、実績のあるあなたに住み続けてもらう方がはるかに安心できます。

交渉時の伝え方:

「入居してから〇年間、家賃のお支払いも遅れることなく、おかげさまで快適に暮らさせていただいております。これからも大切に住まわせていただきたいと思っておりますので、更新料の件、何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。」

このように、これまでの良好な関係性をさりげなくアピールすることで、「この人なら、少し条件を譲歩してでも長く住んでもらいたい」と大家さんに思わせることができます。

④ 丁寧な言葉遣いで相談する

交渉において、内容はもとより「伝え方」が成否を分けます。 高圧的な態度や、権利を主張するような物言いは、相手の感情を逆なでし、交渉の余地をなくしてしまいます。たとえ法的に更新料の支払い義務がない地域(関西など)の慣習を持ち出したり、「払うのが当たり前ではない」と主張したりするのは絶対に避けましょう。契約書に記載がある以上、支払い義務はこちらにあります。

交渉はあくまで「お願い」「相談」というスタンスで行うことが鉄則です。

- 「ご相談したいことがあるのですが、よろしいでしょうか」

- 「大変恐縮なのですが、お願いがございます」

- 「もし可能でしたら、ご検討いただけますと幸いです」

といった、クッション言葉をうまく使い、謙虚で誠実な姿勢を示しましょう。交渉相手は、管理会社の担当者かもしれませんが、最終的な決定権は大家さんにあります。管理会社の担当者に「この入居者さんのためなら、大家さんに掛け合ってみよう」と思ってもらえるような、良好なコミュニケーションを心がけることが重要です。電話や対面で話すのが苦手な場合は、手紙やメールで丁寧にこちらの意向を伝えるのも一つの方法です。

⑤ 時期やタイミングを見計らう

前章でも触れましたが、交渉を切り出すタイミングは極めて重要です。ベストなのは、「更新の案内が届いたら、すぐに」行動すること。そして、可能であれば不動産業界の「閑散期(4月下旬~8月頃)」に交渉のタイミングが重なると、成功率がさらに高まります。

契約満了日間際になってから慌てて交渉を始めても、「もっと早く言ってくれれば…」と思われてしまい、取り付く島もありません。早めに相談することで、相手に検討の時間を与え、こちらも万が一交渉が決裂した場合の次の一手(引っ越し準備)を考える時間を確保できます。

これらの5つのコツは、どれか一つだけではなく、複合的に活用することで効果を最大限に発揮します。しっかり準備をして、誠実な態度で交渉に臨めば、たとえ満額の減額は難しくとも、「半額にしてもらえた」「更新事務手数料をサービスしてもらえた」といった、何らかの良い結果に繋がる可能性は十分にあるでしょう。

更新料を払わないとどうなる?

契約書に更新料の記載があるにもかかわらず、交渉もせずに一方的に支払いを拒否した場合、どうなってしまうのでしょうか。金銭的な負担から「できれば払いたくない」と思う気持ちは理解できますが、契約上の義務を無視することは、深刻な事態を招くリスクを伴います。この章では、更新料を支払わなかった場合に起こりうる具体的なペナルティやリスクについて解説します。安易な判断が後々の大きなトラブルに発展しないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

遅延損害金が発生するケース

まず、支払い期日までに更新料を支払わなかった場合に発生する可能性が最も高いのが「遅延損害金」です。

これは、金銭の支払い(債務)が約束の期日に遅れたことによって生じる損害を賠償するためのお金です。賃貸借契約書の「支払い」や「遅延損害金」に関する条項に、「借主が本契約に基づく金銭の支払いを怠った場合、年率〇〇%の割合による遅延損害金を支払わなければならない」といった旨の記載があるかを確認してみてください。

もしこのような条項があれば、支払い期日の翌日から、実際に支払いが完了する日までの日数に応じて、遅延損害金が加算されます。 遅延損害金の利率は、消費者契約法によって上限が定められており、年14.6%を超えることはできません。

■遅延損害金の計算例

- 更新料:100,000円

- 遅延損害金の年率:14.6%

- 支払いが遅れた日数:30日

計算式:100,000円 × 0.146(年率) ÷ 365日 × 30日 = 1,200円

この場合、本来の更新料10万円に加えて、1,200円の遅延損害金を支払う必要があります。

金額自体は大きくないように見えるかもしれませんが、支払いが遅れれば遅れるほど、この金額は膨らんでいきます。何よりも、契約を守らなかったという事実が、貸主との信頼関係を損なう原因となります。

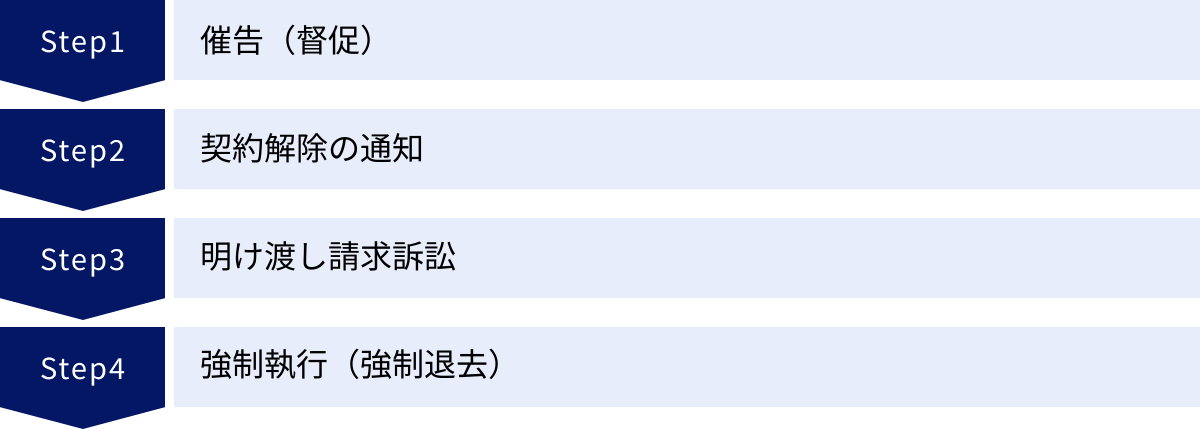

契約解除や強制退去のリスク

遅延損害金以上に深刻なのが、「契約解除」や「強制退去」のリスクです。

更新料の支払いは、賃貸借契約書に定められた借主の義務(債務)です。したがって、この支払いを怠ることは、家賃の滞納と同様に「債務不履行」という契約違反にあたります。

貸主は、借主が債務不履行の状態に陥った場合、相当の期間を定めて支払いを催告(督促)し、それでも支払いに応じないときには、賃貸借契約を解除することができます。

もちろん、更新料を1日や2日支払わなかったからといって、即座に「出ていけ」と言われるわけではありません。法的なプロセスは以下のようになります。

- 催告(督促):まず、管理会社や大家さんから、電話や書面(督促状)で支払いを求める連絡が来ます。

- 契約解除の通知:度重なる催告にも応じず、支払い拒否の姿勢を続けた場合、貸主は「信頼関係が破壊された」と判断し、内容証明郵便などで「賃貸借契約解除通知」を送付してきます。

- 明け渡し請求訴訟:契約が解除されてもなお退去しない場合、貸主は裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を提起します。

- 強制執行(強制退去):裁判で貸主の主張が認められ、判決が確定しても退去しない場合、最終的には執行官によって強制的に部屋から退去させられることになります。

裁判において、契約解除が有効と判断されるかどうかの重要な基準は「貸主と借主の信頼関係が破壊されたといえるか」という点です。一般的に、家賃滞納の場合は3ヶ月分程度の滞納が信頼関係破壊の一つの目安とされています。

更新料の不払いだけで即座に信頼関係の破壊が認められるケースは稀ですが、不払いの金額や期間、借主の態度が悪質であると判断された場合には、契約解除が認められる可能性は十分にあります。例えば、一切の連絡を無視し、支払いの意思を全く見せないといった態度は、信頼関係を著しく損なう行為とみなされます。

結論として、契約書に定められた更新料を支払わないことは、法的なリスクを伴う非常に危険な行為です。 経済的な事情で支払いが難しい場合は、決して無視することなく、後述する対処法を実践し、誠実に対応することが何よりも重要です。

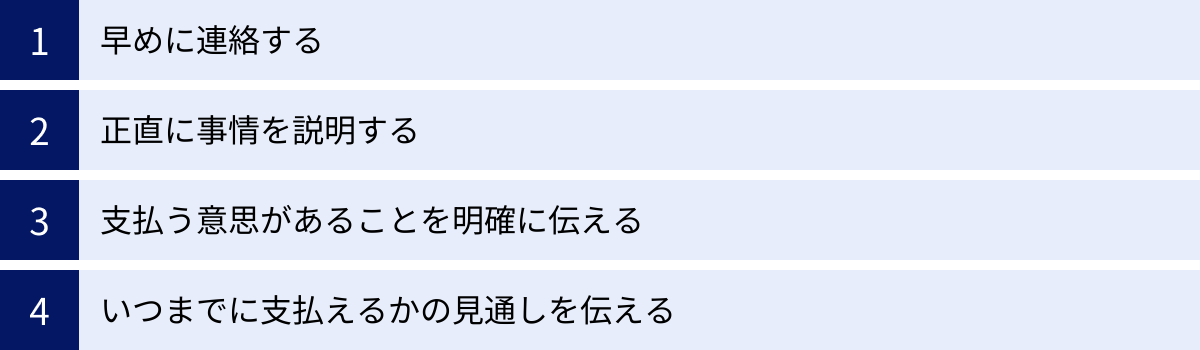

更新料が払えない場合の対処法

病気や失業など、予期せぬ事情で経済的に困窮し、更新料の支払いが期日までに難しいという状況に陥る可能性は誰にでもあります。そんな時、最もやってはいけないのが「連絡を絶ち、問題を放置すること」です。支払えないからといって諦めたり、無視したりすれば、事態は悪化する一方です。ここでは、更新料が払えないという困難な状況に直面した際の、現実的で誠実な対処法を2つご紹介します。

まずは管理会社や大家さんに相談する

更新料の支払いが難しいと分かった時点で、最初に取るべき行動は、正直にその状況を管理会社や大家さんに相談することです。これは、問題を解決するための最も重要で、かつ効果的な第一歩です。

「支払えないことを伝えたら、怒られるのではないか」「すぐに追い出されてしまうのではないか」と不安に思うかもしれませんが、連絡もなしに滞納されることに比べれば、事前に正直に相談してくれる方が、貸主側もはるかに対応しやすくなります。

相談する際は、以下のポイントを意識して、誠実な姿勢で臨みましょう。

- 早めに連絡する:支払い期日が過ぎてからではなく、支払いが難しいと判明したなるべく早い段階で連絡を入れます。

- 正直に事情を説明する:「病気で入院していた」「急に仕事がなくなってしまった」など、支払いが困難になった理由を具体的に、かつ正直に伝えます。嘘や言い訳は避けましょう。

- 支払う意思があることを明確に伝える:これが最も重要です。単に「払えません」ではなく、「現在は支払いが難しい状況ですが、必ずお支払いする意思はあります」という前向きな姿勢を示すことで、相手の心証は大きく変わります。

- いつまでに支払えるかの見通しを伝える:もし具体的な見通しが立つのであれば、「来月の給料日であればお支払いできます」といったように、具体的な支払い可能日を提示できると、相手も安心し、交渉に応じやすくなります。

貸主側も、いきなり訴訟を起こして強制退去させるのは、時間も費用もかかるため避けたいと考えています。家賃をきちんと払ってくれている入居者であれば、一時的な事情であると理解を示し、支払い期限の猶予など、何らかの救済策を検討してくれる可能性は十分にあります。問題を一人で抱え込まず、まずは勇気を出して相談の電話を一本入れることが、解決への扉を開く鍵となります。

分割払いが可能か交渉する

一括での支払いがどうしても難しい場合、次に検討すべきは「分割払い」の交渉です。更新料とその他の費用を合わせると10万円を超えることも珍しくなく、一度に全額を準備するのが困難なケースは少なくありません。

この場合も、まずは管理会社や大家さんに正直に相談し、分割での支払いに応じてもらえないかをお願いしてみましょう。

交渉を成功させるためには、こちらから具体的な分割プランを提示することが有効です。

分割払いの提案例:

「更新料の総額が15万円とのことですが、大変申し訳ないことに一括での支払いが難しい状況です。つきましては、今月末に半額の7万5千円を、来月末に残りの7万5千円を、という形でお支払いさせていただくことは可能でしょうか。」

このように、具体的で現実的な支払い計画をこちらから示すことで、単に「分割にしてください」とお願いするよりも、支払いの意思が固いこと、計画性があることが伝わり、交渉がスムーズに進みやすくなります。

大家さんにとっても、全額が未払いになって回収不能になるリスクを考えれば、分割であっても確実に支払ってもらえる方がはるかに良いと判断することが多いです。特に、これまで家賃の滞納などがなく、真面目に入居してきた実績があれば、相談に応じてもらえる確率は高まります。

もし分割払いに応じてもらえた場合は、その合意内容(分割回数、各回の支払額、支払日など)を書面に残してもらうと、後の「言った、言わない」のトラブルを防ぐことができ、より安心です。

支払いが困難な状況は誰にとってもつらいものですが、誠実な対話を心がけることで、多くの場合、円満な解決策を見出すことが可能です。決して諦めずに、まずは相談することから始めましょう。

更新と引っ越しはどっちがお得?費用を比較

契約更新の時期が近づくと、多くの人が一度は考えるのが「このまま更新して住み続けるか、それともこれを機に新しい物件に引っ越すか」という選択です。住み慣れた環境を維持する魅力と、心機一転新しい生活を始める魅力。どちらを選ぶべきか悩むところですが、判断の大きな基準となるのが「費用」の問題です。この章では、「契約を更新する場合」と「新しい物件に引っ越す場合」にかかる費用を具体的に比較し、どちらが金銭的にお得なのかを明らかにします。

契約を更新する場合にかかる費用

まずは、現在の住まいの契約を更新する場合にかかる費用をおさらいしましょう。これは、これまで解説してきた内容の総まとめになります。

■更新費用の内訳

- 更新料:家賃の0.5~1ヶ月分が相場。

- 更新事務手数料:家賃の0.25~0.5ヶ月分+消費税が相場。

- 火災保険料:15,000円~20,000円(2年分)が目安。

- 家賃保証会社の更新料:10,000円~20,000円、または年間保証料の一部。

■具体的な費用シミュレーション(家賃8万円、管理費5,000円の場合)

- 更新料(家賃1ヶ月分):80,000円

- 更新事務手数料(家賃0.5ヶ月分+税):40,000円+消費税4,000円 = 44,000円

- 火災保険料(2年分):15,000円

- 保証会社更新料(定額):10,000円

- 更新にかかる費用の合計:約149,000円

このケースでは、約15万円の出費となります。この金額が、引っ越し費用と比較する上での基準点となります。

新しい物件に引っ越す場合にかかる費用

次に、新しい物件に引っ越す場合にかかる費用を見ていきましょう。こちらは「物件の初期費用」と「引っ越しそのものにかかる費用」の2つに大別されます。

■物件の初期費用

一般的に、賃貸物件を新たに契約する際の初期費用は「家賃の4~6ヶ月分」が目安と言われています。

- 敷金:家賃の1ヶ月分(退去時の原状回復費用などに充てられ、残金は返還される預け金)

- 礼金:家賃の1ヶ月分(大家さんへのお礼金で、返還されない)

- 仲介手数料:家賃の1ヶ月分+消費税(不動産会社に支払う手数料)

- 前家賃:入居する月の家賃

- 日割家賃:月の途中から入居する場合のその月の日割り家賃

- 火災保険料:15,000円~20,000円

- 鍵交換費用:15,000円~25,000円

- 保証会社初回契約料:家賃の0.5~1ヶ月分、または総賃料の30%~100%

■引っ越しそのものにかかる費用

- 引っ越し業者への支払い:30,000円~100,000円以上(荷物の量、移動距離、時期によって大きく変動。特に3~4月の繁忙期は高騰する)

- 現在の住まいの退去費用:敷金で相殺しきれない原状回復費用が発生した場合など。

- 家具・家電の購入費用:新しい部屋に合わせて買い替える場合。

■具体的な費用シミュレーション(同じく家賃8万円の物件に引っ越す場合)

- 敷金(1ヶ月分):80,000円

- 礼金(1ヶ月分):80,000円

- 仲介手数料(1ヶ月分+税):88,000円

- 前家賃(1ヶ月分):80,000円

- 火災保険料:15,000円

- 鍵交換費用:20,000円

- 保証会社初回契約料(家賃0.5ヶ月分):40,000円

- 物件の初期費用合計:約403,000円

- 引っ越し業者費用(平均):50,000円

- 引っ越しにかかる費用の合計:約453,000円

このケースでは、約45万円の出費となり、更新費用(約15万円)と比較すると、約30万円もの差が出ることになります。

■更新 vs 引っ越し 費用比較まとめ

| 項目 | 契約を更新する場合(家賃8万円) | 新しい物件に引っ越す場合(同家賃) |

|---|---|---|

| 費用の目安 | 約15万円 | 約45万円 |

| メリット | ・金銭的負担が圧倒的に少ない ・荷造りや手続きの手間がかからない ・住み慣れた環境を維持できる |

・住環境を改善できる(広さ、設備、日当たり等) ・心機一転、新しい生活を始められる ・より条件の良い(家賃が安いなど)物件に移れる可能性 |

| デメリット | ・現在の住環境への不満は解消されない ・家賃が相場より高いままの可能性がある |

・金銭的負担が非常に大きい ・物件探し、契約、荷造りなど膨大な手間と時間がかかる ・新しい環境に慣れるまでストレスがかかる |

結論として、純粋に金銭的な負担だけを考えれば、契約を更新する方が圧倒的にお得です。

引っ越しには、更新の数倍の費用と、多大な時間・労力がかかります。

しかし、判断基準は費用だけではありません。

- 現在の部屋に不満(狭い、古い、日当たりが悪い、騒音が気になるなど)がある

- 転勤や転職、結婚などでライフスタイルが変わる

- もっと家賃の安いところに住んで、月々の固定費を下げたい

といった明確な理由があるならば、契約更新はより良い住環境を手に入れるための絶好の機会と捉えることができます。初期費用は高くつきますが、長期的に見れば生活の満足度が向上し、結果的に「良い選択だった」と思えるかもしれません。

最終的には、ご自身の経済状況と、現在の住まいへの満足度を天秤にかけ、総合的に判断することが大切です。

賃貸の更新料に関するよくある質問

ここまで賃貸の更新料について多角的に解説してきましたが、まだ解決しきれない細かな疑問点もあるかもしれません。この最後の章では、更新料に関して特に多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめ、それぞれの疑問に的確にお答えします。

更新料に消費税はかかる?

A. いいえ、更新料に消費税はかかりません。

これは非常に重要なポイントです。日本の消費税法では、「住宅の貸付け」は非課税取引と定められています。つまり、私たちが毎月支払っている居住用の物件の家賃には、消費税はかかっていません。

そして、更新料は、この非課税である家賃の対価の一部(または前払い)と見なされるため、同様に非課税となります。したがって、大家さんや管理会社が更新料に対して消費税を上乗せして請求することはできません。もし請求書に「更新料〇〇円+消費税」と記載されていたら、それは誤りですので、指摘して訂正を求めましょう。

ただし、注意が必要なのは、更新時に発生する他の費用です。

- 更新事務手数料:これは管理会社が提供する「契約事務」というサービス(役務提供)への対価であり、課税対象です。

- 家賃保証会社の更新料:これも保証会社が提供する「保証サービス」への対価なので、課税対象です。

- 駐車場代:居住用であっても、駐車場は「施設の利用」と見なされ、課税対象です。もし駐車場も契約していて、その更新料がある場合は消費税がかかります。

このように、更新時に支払う費用の中には課税対象のものと非課税のものが混在しています。請求書の内訳をよく確認し、どの項目に消費税がかかっているのかを正しく理解しておくことが大切です。

更新料がない物件はある?

A. はい、更新料がない物件は数多くあります。

更新料は法律で定められた義務ではなく、あくまで契約上の慣習です。そのため、更新料を設定していない物件も珍しくありません。

■更新料がない物件の主な例

- 関西地方やその他の地方都市の物件:前述の通り、歴史的な商習慣から関西地方では更新料がない物件が多く見られます。また、北海道、東北、九州、沖縄などの地域でも、更新料の慣習が薄い、またはないのが一般的です。

- UR賃貸住宅:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理・運営するUR賃貸住宅は、全物件で「礼金なし」「仲介手数料なし」「更新料なし」を特徴としています。初期費用と更新時の費用を抑えたい方にとっては、非常に魅力的な選択肢です。(参照:UR都市再生機構公式サイト)

- 特定の不動産会社の管理物件:一部の大手不動産会社や特定の管理会社では、競争力を高めるために、自社で管理する物件の更新料を無料にしている場合があります。

- 大家さんの意向:大家さんの方針として、入居者に長く住んでもらうために、あえて更新料を設定していないケースもあります。

■探し方のコツ

不動産ポータルサイトで物件を探す際に、検索条件の「こだわり条件」や「キーワード」で「更新料なし」を指定して検索すると、効率的に該当物件を見つけることができます。

ただし、更新料がないからといって、一概にお得とは限りません。その分、初期費用の「礼金」が高めに設定されていたり、月々の「家賃」が周辺の相場より割高になっていたりする可能性もあります。物件を選ぶ際は、更新料の有無だけでなく、2年間(または4年間)のトータルコスト(初期費用+家賃総額+更新費用)で比較検討することが、賢い物件選びのポイントです。

更新しない場合の手続きはどうすればいい?

A. 契約書で定められた「解約予告期間」内に、「解約通知書」を提出する必要があります。

契約を更新せずに引っ越しを決めた場合、決められた手順に沿って退去の意思を伝えなければなりません。これを怠ると、余分な家賃を支払う羽目になる可能性があるので注意が必要です。

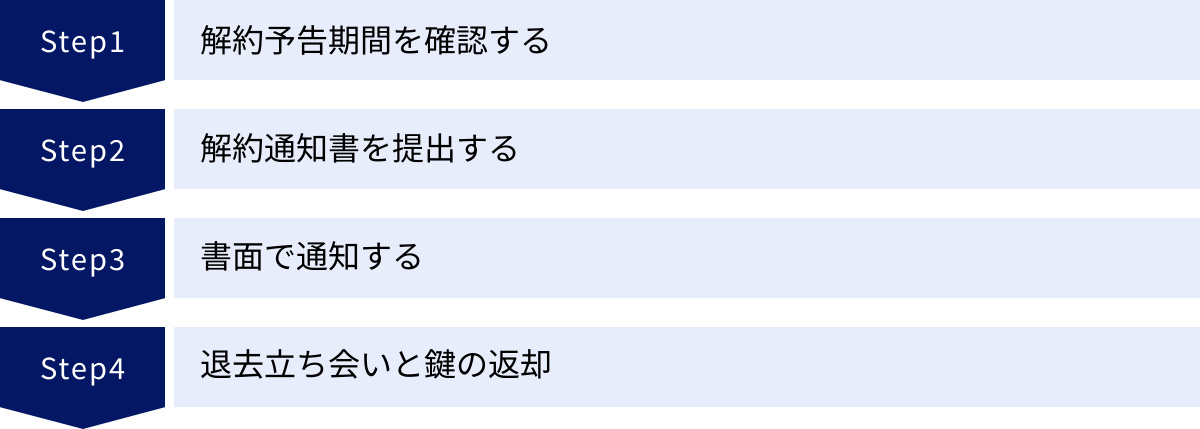

■手続きのステップ

- 解約予告期間を確認する:まず、賃貸借契約書を確認し、「解約」や「契約の終了」に関する条項を読みます。そこには「本契約を解約する場合、借主は貸主に対し、解約希望日の1ヶ月前(または2ヶ月前)までに書面で通知しなければならない」といった記載があります。この「1ヶ月前」や「2ヶ月前」が解約予告期間です。

- 解約通知書を提出する:解約の意思を伝えるには、通常「解約通知書」という書面を提出します。この書類は、契約時に受け取った書類一式に含まれているか、管理会社のウェブサイトからダウンロードできる場合があります。見当たらない場合は、管理会社に連絡して取り寄せましょう。契約更新の案内書類に「更新しない」という選択肢があれば、それにチェックを入れて返送することで通知とみなされる場合もありますが、確実なのは専用の解約通知書を提出することです。

- 書面で通知する:電話で「退去します」と伝えただけでは、正式な通知とみなされない場合があります。「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも、必ず書面で記録が残る形で通知しましょう。内容証明郵便を利用する必要まではありませんが、郵送する場合は特定記録郵便などを利用すると安心です。

- 退去立ち会いと鍵の返却:解約日に、管理会社の担当者などと部屋の状況を確認する「退去立ち会い」を行い、鍵をすべて返却して退去完了となります。

■注意点

解約予告期間を守らないと、例えば「1ヶ月前予告」の契約で、退去の2週間前に通知した場合、通知から1ヶ月後までの家賃(つまり、退去後2週間分の家賃)を支払う義務が生じてしまいます。引っ越しを決めたら、できるだけ早く契約書を確認し、計画的に手続きを進めることが重要です。