新しい生活の拠点となる住まい探しは、期待に胸が膨らむ一方で、多くの手続きが伴います。中でも、希望の物件に入居できるかどうかを決める「入居審査」は、結果を待つ間、特に気になるプロセスではないでしょうか。「審査にはどれくらい時間がかかるの?」「連絡が遅いけど、もしかして落ちたのでは?」といった不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、賃貸の入居審査にかかる期間の目安から、審査が長引く具体的な理由、そして連絡が来ない場合の対処法までを網羅的に解説します。審査の基本的な流れやチェックされるポイント、スムーズに進めるためのコツも詳しくご紹介しますので、これからお部屋探しを始める方はもちろん、現在審査結果を待っている方も、ぜひ参考にしてください。

目次

賃貸の入居審査とは

賃貸の入居審査とは、物件の貸主(大家さんや不動産管理会社)が、入居希望者が賃貸契約を結ぶにふさわしい人物かどうかを判断するための一連の手続きを指します。この審査は、貸主側が安心して物件を貸し出すために不可欠なプロセスであり、ほぼすべての賃貸物件で実施されます。

なぜ審査が必要なのでしょうか。その最大の目的は、「家賃の滞納リスク」と「入居者間のトラブルリスク」を未然に防ぐことにあります。大家さんにとって、家賃収入は重要な収益源です。もし入居者が家賃を滞納すれば、大家さんの経済的な計画に大きな影響が出てしまいます。また、騒音問題やゴミ出しのルール違反、共用部分の私物化といったトラブルを起こす入居者がいると、他の入居者の迷惑になるだけでなく、物件全体の住環境が悪化し、資産価値の低下にもつながりかねません。

こうしたリスクを最小限に抑え、安定した賃貸経営を行うために、貸主は入居希望者の様々な情報を基に「この人に貸しても大丈夫か」を慎重に見極めるのです。具体的には、主に以下の3者が連携して審査を進めます。

- 不動産管理会社: 大家さんから物件の管理を委託されている会社です。入居希望者から申込書や必要書類を受け取り、内容に不備がないか、基本的な条件を満たしているかなどを最初に確認します。いわば、審査の第一関門です。

- 家賃保証会社: 近年、多くの物件で利用が必須となっている会社です。入居者が万が一家賃を滞納した場合に、大家さんに対して家賃を立て替え払いする役割を担います。そのため、保証会社は独自の基準で入居希望者の支払い能力を厳しく審査します。過去の家賃滞納歴やクレジットカードの支払い遅延といった信用情報(クレジットヒストリー)を照会することもあります。

- 大家さん(貸主): 物件の所有者であり、最終的な入居可否の判断を下す人物です。管理会社や保証会社の審査結果を参考にしつつ、申込者の人柄や家族構成なども含めて総合的に判断します。最終決裁者であるため、大家さんの意向が最も重視されます。

このように、入居審査は単一の組織が行うのではなく、複数の関係者がそれぞれの視点から申込者をチェックする多段階のプロセスとなっています。だからこそ、一定の時間がかかるのです。

申込者からすれば、収入や職業、個人情報などを提出することに抵抗を感じるかもしれません。しかし、これは貸主が財産である物件を守り、すべての入居者が快適に暮らせる環境を維持するための重要な手続きです。入居審査を通過して初めて賃貸借契約を結ぶ権利が得られるという、お部屋探しの最終関門であることを理解しておきましょう。

賃貸の入居審査にかかる期間の目安

入居申込書と必要書類を提出してから、審査結果の連絡が来るまでの期間は、多くの人が気にするポイントです。ここでは、審査にかかる期間の一般的な目安を、様々なケースに分けて解説します。

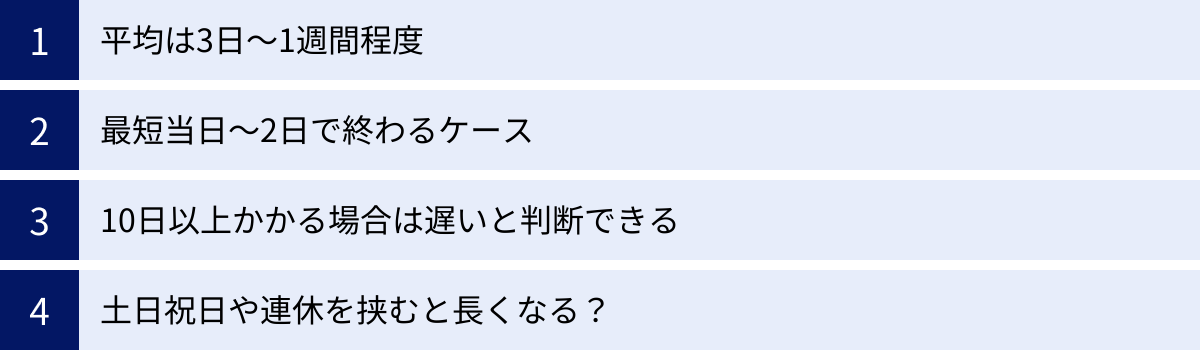

平均は3日〜1週間程度

賃貸の入居審査にかかる期間は、一般的に3日〜1週間程度が目安とされています。申込書を提出した不動産会社(仲介会社)から、「審査結果は1週間ほどお待ちください」と案内されることが多いのはこのためです。

なぜこのくらいの期間が必要なのでしょうか。それは、前述の通り、審査が複数のステップを経て行われるからです。

- 不動産管理会社での確認(1〜2日): 提出された書類に不備がないか、申込書の内容に矛盾がないかを確認します。

- 家賃保証会社での審査(1〜3日): 専門の会社が、申込者の支払い能力や信用情報を詳しく調査します。ここで本人確認の電話が入ることもあります。

- 大家さん(貸主)による最終判断(1〜3日): すべての審査結果を基に、大家さんが最終的な入居許可を出します。

これらのプロセスがスムーズに進んだ場合、合計で3日〜7日程度かかる計算になります。ただし、これはあくまで目安であり、物件の種類や申し込みの時期、関係者の状況によって期間は変動します。結果を待つ際は、まず「1週間」を基準に考えると良いでしょう。

最短当日〜2日で終わるケース

申し込みをしたその日のうちや、翌日・翌々日といった非常に短い期間で審査が完了するケースもあります。このようなスピーディーな審査結果は、申込者にとって嬉しい驚きですが、どのような場合に起こり得るのでしょうか。

主に、以下のような条件が揃うと審査期間が短縮される傾向にあります。

- 提出書類に一切不備がない: 申込書や証明書類が完璧に揃っており、確認作業が滞りなく進んだ場合。

- 申込者の属性が非常に良い: 誰もが知る大手企業に長年勤務している、公務員である、年収が家賃に対して十分に高いなど、支払い能力に全く懸念がないと判断された場合。

- 連帯保証人が不要な物件: 保証会社のみの審査で完結するため、連帯保証人の確認プロセスが省略される。

- 大家さんが不動産管理会社の担当者である(または密に連携が取れている): 最終決裁者である大家さんへの確認が即座に取れるため、時間がかかりません。

- 不動産会社の閑散期: 他の申し込みが少なく、担当者が一人の申込者に集中して対応できる時期。

審査が最短で終わることは、それだけ申込内容に問題がなく、貸主側が「ぜひ入居してほしい」と判断したポジティブなサインと捉えることができます。特に、人気の物件で他の申込者と競合している場合、審査のスピードは有利に働く可能性があります。

10日以上かかる場合は遅いと判断できる

申し込みから1週間を過ぎても連絡がないと、「何か問題があったのでは?」と不安になるかもしれません。一般的に、審査に10日以上かかっている場合は「遅い」と判断して良いでしょう。2週間以上かかるケースも稀に存在します。

ただし、重要なのは「審査が遅い=審査に落ちる」と直結するわけではないという点です。期間が長引くのには、後述する様々な理由が考えられます。例えば、大家さんが長期の旅行中で連絡が取れない、法人契約で社内稟議に時間がかかっているなど、申込者本人には全く非がないケースも多々あります。

審査が長引いている場合、不動産会社の担当者も状況を気にかけているはずです。10日を経過しても何の連絡もない場合は、一度状況を問い合わせてみるのが良いでしょう。その際の具体的な対処法については、後の章で詳しく解説します。焦らず、まずはなぜ遅れているのか、その理由を冷静に考えることが大切です。

土日祝日や連休を挟むと長くなる?

審査期間を考える上で、カレンダーの確認は非常に重要です。土日祝日やゴールデンウィーク、お盆、年末年始といった大型連休を挟む場合、審査期間は通常よりも長くなるのが一般的です。

その理由は、審査に関わる不動産管理会社、家賃保証会社、そして大家さんの多くがカレンダー通りに休業するためです。例えば、水曜日が定休日の不動産会社が多い中で、金曜日の夕方に申し込みをしたとしましょう。

- 金曜日: 申し込み受付。しかし、営業時間終了間際だと本格的な手続きは翌営業日から。

- 土曜日・日曜日: 保証会社や管理会社が休業。審査は完全にストップ。

- 月曜日: 管理会社が書類を確認し、保証会社へ審査を依頼。

- 火曜日: 保証会社が審査を開始。

- 水曜日: 仲介してくれた不動産会社が定休日。

この例では、金曜日に申し込んだにもかかわらず、実質的な審査が動き出すのは週明けからとなり、ただ週末を挟んだだけで2〜3日のタイムロスが生じます。これが大型連休であれば、その日数分、審査は停滞することになります。

お部屋探しを急いでいる場合は、申し込みのタイミングに注意が必要です。連休の直前ではなく、週の初め(月曜日や火曜日)に申し込むことで、審査が途中で止まるリスクを減らすことができます。

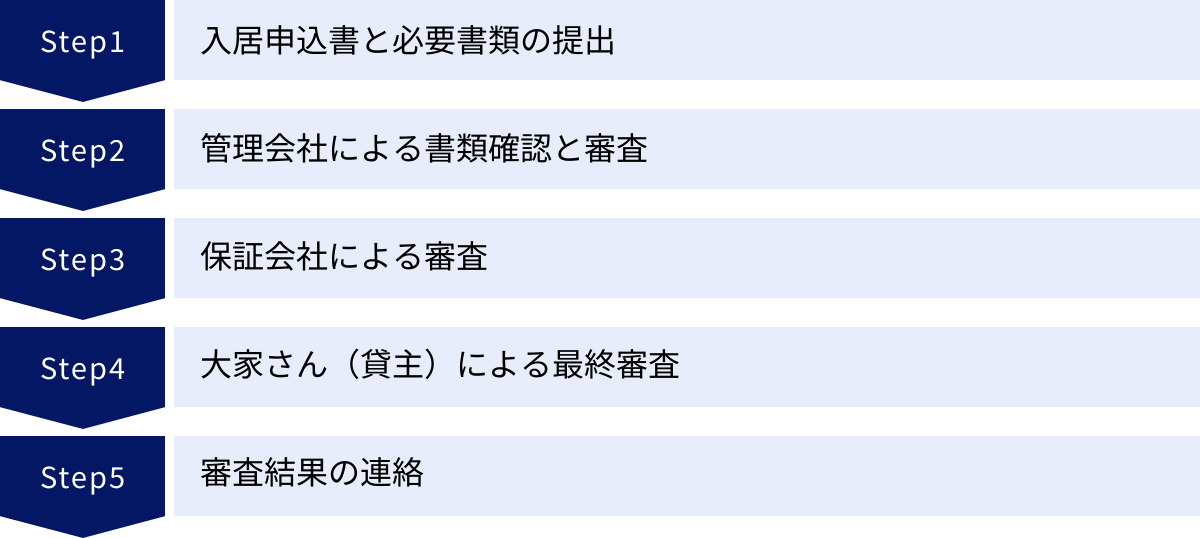

賃貸の入居審査の基本的な流れ

入居審査がどのようなステップで進んでいくのかを理解しておくと、結果を待つ間の不安を和らげることができます。ここでは、申し込みから結果連絡までの基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。

入居申込書と必要書類の提出

すべての審査は、ここから始まります。気に入った物件が見つかったら、まずは不動産会社(仲介会社)で「入居申込書」を受け取り、必要事項を記入します。同時に、身分証明書や収入証明書などの必要書類を準備し、提出します。

- 入居申込書に記入する主な内容:

- 申込者本人の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、勤続年数、年収など)

- 同居人の情報(氏名、続柄、勤務先など)

- 連帯保証人の情報(氏名、住所、勤務先、年収、申込者との続柄など)

- 緊急連絡先の情報

この段階で最も重要なのは、すべての項目を正確に、正直に記入することです。空欄を残したり、情報を偽ったりすると、審査が滞る原因や、審査に落ちる直接的な原因となります。書類を迅速かつ不備なく提出することが、審査をスムーズに進めるための第一歩です。

管理会社による書類確認と審査

申込書と必要書類が提出されると、まずは物件を管理する不動産管理会社が内容をチェックします。この段階は、いわば一次審査です。

- 主なチェックポイント:

- 提出書類に漏れや不備はないか。

- 申込書の記入内容に矛盾点はないか。

- 家賃に対して年収は十分か(家賃が年収の36分の1以下か、など)。

- 反社会的勢力との関わりがないか。

ここで書類の不備や記入漏れが見つかると、申込者に確認の連絡が入り、その分審査が中断してしまいます。管理会社は、大家さんの代理として、最低限の基準を満たしているかを見極める役割を担っています。この一次審査を通過すると、次は保証会社の審査へと進みます。

保証会社による審査

現代の賃貸契約では、家賃保証会社の利用が必須となっている物件がほとんどです。保証会社は、入居者が家賃を滞納した際に、その支払いを立て替えるという重要な役割を担うため、申込者の「支払い能力」と「信用度」を専門的かつ客観的な視点で厳しく審査します。

- 主な審査内容:

- 属性審査: 勤務先、勤続年数、年収、雇用形態などから、安定した収入があるかを判断します。

- 信用情報の照会: クレジットカードやローンの支払い遅延、自己破産の履歴など、個人の信用情報を確認します。信販系の保証会社(オリコ、ジャックスなど)は、CICやJICCといった信用情報機関の情報を照会することがあります。

- 過去の家賃滞納歴の確認: LICC(全国賃貸保証業協会)などに加盟している保証会社は、協会内で共有されているデータベースを照会し、過去に他の物件で家賃滞納を起こしていないかを確認します。

- 本人確認の電話: 申込書に記載された勤務先に本当に在籍しているかを確認する「在籍確認」や、申込者本人に申込内容の意思確認をするための電話がかかってくることがあります。

保証会社の審査は、入居審査全体の中でも特に重要なプロセスです。この審査を通過できるかどうかが、契約の可否を大きく左右します。

大家さん(貸主)による最終審査

管理会社と保証会社の両方の審査を無事に通過すると、いよいよ最終決裁者である大家さん(貸主)の判断を仰ぐことになります。大家さんは、これまでの審査結果報告書に目を通し、最終的な入居許可を出すかどうかを決定します。

大家さんが重視するポイントは、支払い能力といったデータ的な側面だけではありません。

- 人柄や家族構成: 申込者の人柄(不動産会社の担当者からの報告など)、家族構成やライフスタイルが、物件の雰囲気や他の入居者と馴染むかどうかを考慮することがあります。(例:単身者向け物件にファミリーでの入居を希望している、など)

- 長期入居の可能性: 大家さんにとっては、できるだけ長く住んでくれる入居者が理想です。転勤の可能性が低い職業か、なども見られる場合があります。

- 最終的な直感: これまでの経験から「この人なら安心して貸せる」という、ある種の直感で判断を下す大家さんもいます。

基本的には、管理会社と保証会社が「問題なし」と判断した申込者を断るケースは少ないですが、最終的な決定権はすべて大家さんにあることを覚えておきましょう。

審査結果の連絡

すべての審査が完了すると、大家さんから管理会社へ、そして管理会社から申し込みをした不動産会社(仲介会社)へと結果が伝えられます。最後に、不動産会社の担当者から申込者本人へ、電話やメールで審査結果の連絡が入ります。

この連絡をもって、長かった審査プロセスは終了です。審査に通過していれば、次は契約手続きへと進むことになります。この一連の流れが、平均して3日〜1週間で完了するというわけです。

賃貸の入居審査でチェックされる主なポイント

入居審査では、具体的にどのような点が見られているのでしょうか。貸主側が「安心して物件を貸せる相手か」を判断するためにチェックする主なポイントを4つ解説します。これらのポイントを理解することで、ご自身の状況を客観的に把握し、審査への備えができます。

家賃の支払い能力

入居審査において最も重視されるのが、家賃を継続的に支払い続ける能力があるかどうかです。大家さんにとって家賃収入は事業の根幹であり、滞納は最大のリスクだからです。支払い能力は、主に申込者の「年収」と「収入の安定性」から判断されます。

一般的に、家賃の支払い能力を測る目安として「年収が家賃の36倍以上」という基準がよく用いられます。これは、月収に換算すると「家賃が月収の3分の1以下」に収まることを意味します。

| 月収(手取り) | 家賃上限の目安(月収の1/3) |

|---|---|

| 20万円 | 約6.6万円 |

| 25万円 | 約8.3万円 |

| 30万円 | 10万円 |

| 40万円 | 約13.3万円 |

| 50万円 | 約16.6万円 |

なぜこの基準が重要視されるかというと、家賃が収入の3分の1を超えると、食費や光熱費、通信費といった他の生活費を圧迫し、家賃の支払いが苦しくなる可能性が高いと考えられているからです。貸主側は、申込者が無理なく家賃を払い続けられるかどうかを、この基準で客観的に判断します。

もちろん、これはあくまで目安です。貯蓄が十分にある場合や、他の支出が少ない場合は、基準を超えていても審査に通る可能性はあります。しかし、物件を選ぶ際には、自分の年収に見合った家賃の物件を選ぶことが、審査通過の確率を高める上で非常に重要です。

職業や勤続年数

年収額そのものだけでなく、その収入がどれだけ安定的・継続的に得られるかも重要な審査ポイントです。その指標となるのが「職業(雇用形態)」と「勤続年数」です。

- 評価が高い傾向にある職業・雇用形態:

- 公務員: 倒産のリスクがなく、収入が極めて安定しているため、最も評価が高い。

- 上場企業の正社員: 企業の安定性が高く、福利厚生も手厚いことが多いため、高く評価される。

- 医師・弁護士などの士業: 専門職であり、高収入で安定していると見なされる。

- 慎重に審査される傾向にある職業・雇用形態:

- 自営業・フリーランス: 収入が月によって変動する可能性があるため、会社員に比べて不安定と見なされやすい。確定申告書や事業計画書の提出を求められるなど、審査が厳しくなる傾向にある。

- 契約社員・派遣社員: 契約期間の定めがあるため、長期的な安定性については慎重に判断される。

- アルバイト・パート: 収入が比較的低く、不安定と見なされやすい。

- 就職・転職したばかりの人: 勤続年数が短い(一般的に1年未満)と、すぐに辞めてしまうリスクが懸念される。

勤続年数は、長ければ長いほど「収入の安定性が高い」と評価されます。最低でも1年以上、できれば3年以上あると有利です。もし勤続年数が短い場合でも、同業種へのキャリアアップ転職であったり、収入が増加していたりする事実をきちんと説明できれば、プラスに評価されることもあります。

人柄や過去のトラブル歴

支払い能力と同じくらい、あるいはそれ以上に大家さんが気にするのが、申込者の人柄や、他の入居者とトラブルを起こさずに暮らしてくれるかどうかです。どんなに高収入でも、近隣トラブルを起こすような人には入居してほしくない、と考えるのが貸主の本音です。

この定性的な部分は、以下のような点から判断されます。

- 不動産会社での応対態度: 店舗での言葉遣いや態度、電話やメールの対応は、担当者を通じて大家さんに伝わることがあります。横柄な態度や非常識な要求は、マイナス評価につながります。

- 申込書の記入内容: 雑な字で書かれていたり、空欄が多かったりすると、「契約に対してもルーズな人ではないか」という印象を与えかねません。丁寧な記入を心がけましょう。

- 身なりや清潔感: 内見や申込時の服装や身なりも、間接的に人柄を判断する材料となり得ます。

- 過去の家賃滞納歴: 前述の通り、家賃保証会社は過去の家賃滞納履歴をデータベースで照会できます。一度でも滞納の記録があると、審査通過は非常に難しくなります。

- SNSでの言動: まれなケースですが、公序良俗に反するような過激な投稿が、審査に影響を与える可能性もゼロではありません。

共同住宅では、入居者同士の協調性が不可欠です。社会人として常識的なマナーを守り、誠実な態度で臨むことが、信頼を得るための鍵となります。

連帯保証人の支払い能力や信用情報

家賃保証会社の利用が主流になったとはいえ、物件によっては依然として連帯保証人が必要になる場合があります。特に、学生や無職の方、収入が不安定な方などは、連帯保証人を求められるケースが多くなります。

連帯保証人が必要な場合、審査の対象は申込者本人だけでなく、その連帯保証人にも及びます。連帯保証人は、申込者が家賃を支払えなくなった場合に、本人に代わって支払う義務を負う非常に重い責任を担うためです。

- 連帯保証人の審査ポイント:

- 支払い能力: 申込者本人と同等か、それ以上の安定した収入があるか。現役で働いている親族(親や兄弟)が一般的です。

- 信用情報: 連帯保証人自身の信用情報に問題がないか。

- 申込者との関係性: なぜその人が連帯保証人になるのか、関係性の強さも考慮されます。一般的には、二親等以内の親族が求められます。

連帯保証人を引き受けてもらう場合は、事前にその責任の重さをしっかりと説明し、承諾を得ておく必要があります。また、連帯保証人の収入証明書や印鑑証明書など、別途書類の準備も必要になるため、早めに依頼しておくことが重要です。

賃貸の入居審査に必要な書類一覧

入居審査をスムーズに進めるためには、必要書類を事前に把握し、不備なく迅速に提出することが不可欠です。ここでは、申込者本人と連帯保証人がそれぞれ用意すべき主な書類について解説します。物件や不動産会社によって多少異なる場合があるため、必ず事前に確認しましょう。

申込者本人が用意する書類

申込者本人が準備する書類は、主に「身元を証明するもの」「収入を証明するもの」「現住所を証明するもの」の3つに大別されます。

| 書類の種類 | 主な書類の例 | 入手場所・注意点 |

|---|---|---|

| 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、在留カードなど | 有効期限内のものであることが必須です。顔写真付きのものが望ましいとされます。裏面に変更事項の記載がある場合は、裏面のコピーも忘れずに提出しましょう。 |

| 収入証明書 | 源泉徴収票、課税証明書(所得証明書)、確定申告書の控え、給与明細(直近3ヶ月分)など | 職業によって必要な書類が異なります。会社員は前年分の源泉徴収票、自営業者やフリーランスは直近の確定申告書の控えが一般的です。転職直後で源泉徴収票がない場合は、採用通知書や雇用契約書、直近の給与明細で代用できるか相談してみましょう。 |

| 住民票 | 本人および同居人全員が記載されたもの | 発行後3ヶ月以内のものを求められるのが一般的です。市区町村の役所や、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できます。「続柄」の記載があり、「本籍」や「マイナンバー」の記載は省略されているものを用意しましょう。 |

| (その他) | 在籍証明書、内定通知書、学生証、預金通帳のコピーなど | 申込者の状況に応じて、追加で書類の提出を求められることがあります。例えば、転職活動中の方は内定通知書、学生の方は学生証、無職の方や収入に不安がある方は預金残高を証明するために通帳のコピーなどが必要になる場合があります。 |

身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

申込者本人であることを確認するための最も基本的な書類です。運転免許証やマイナンバーカードのように、顔写真と現住所が記載されているものが一般的です。健康保険証やパスポートも利用できますが、住所の記載がない、または手書きであるため、別途住民票などの提出を求められることがほとんどです。

収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)

家賃の支払い能力を証明するための客観的な資料です。

- 会社員: 前年の年収が記載された源泉徴収票が最も一般的です。会社から年末に配布されます。紛失した場合は、勤務先の経理部に再発行を依頼しましょう。

- 自営業・フリーランス: 税務署に提出した確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)が必要です。電子申告(e-Tax)の場合は、申告データの受信通知も併せて提出します。

- 転職・就職直後: 源泉徴収票がない場合は、直近2〜3ヶ月分の給与明細と、年収額が記載された雇用契約書や採用通知書を提出します。

- 公的証明書: 課税証明書(または所得証明書)は、市区町村の役所で発行できます。前年の所得に基づいて発行されるため、信頼性の高い書類です。

住民票

契約者および同居人全員の現住所を証明する公的な書類です。発行日から3ヶ月以内という有効期限が設けられていることがほとんどなので、申し込みの直前に取得するのが確実です。同居人がいる場合は、全員の名前と続柄が記載されているものが必要となります。

連帯保証人が用意する書類

連帯保証人を立てる場合、申込者本人と同様に、連帯保証人の支払い能力や身元を証明するための書類が必要になります。本人に代わって準備してもらう必要があるため、早めに依頼し、内容を正確に伝えましょう。

| 書類の種類 | 主な書類の例 | 入手場所・注意点 |

|---|---|---|

| 身分証明書のコピー | 運転免許証、マイナンバーカードなど | 申込者本人と同様、有効期限内のものが必要です。 |

| 収入証明書のコピー | 源泉徴収票、課税証明書など | 申込者本人と同様の書類を求められます。連帯保証人としての支払い能力があるかを確認するために重要です。 |

| 印鑑証明書 | 実印の印鑑登録証明書 | 賃貸借契約書に連帯保証人が実印で捺印する場合に必要となります。市区町村の役所で印鑑登録をしていることが前提です。発行後3ヶ月以内など、有効期限があるため注意が必要です。 |

| (その他) | 連帯保証人引受承諾書 | 不動産会社が用意した書式に、連帯保証人本人が署名・捺印します。 |

身分証明書のコピー

連帯保証人の身元を確認するために必要です。申込者本人と同様に、運転免許証などのコピーを準備してもらいます。

収入証明書のコピー

連帯保証人が、万が一の際に家賃を支払う能力があることを証明するために提出します。こちらも、申込者本人と同じく源泉徴収票や課税証明書のコピーが一般的です。

印鑑証明書

契約の重要性から、連帯保証人の署名捺印は認印ではなく実印を求められるケースが多くあります。その場合、捺印された印鑑が本人のものであることを証明する「印鑑証明書」の提出が必須となります。印鑑証明書も住民票と同様に、発行後3ヶ月以内のものを求められるのが一般的です。連帯保証人の方に事前に印鑑登録の有無を確認し、必要であれば役所で取得してもらうよう依頼しましょう。

審査期間が長引く・結果の連絡が遅い7つの理由

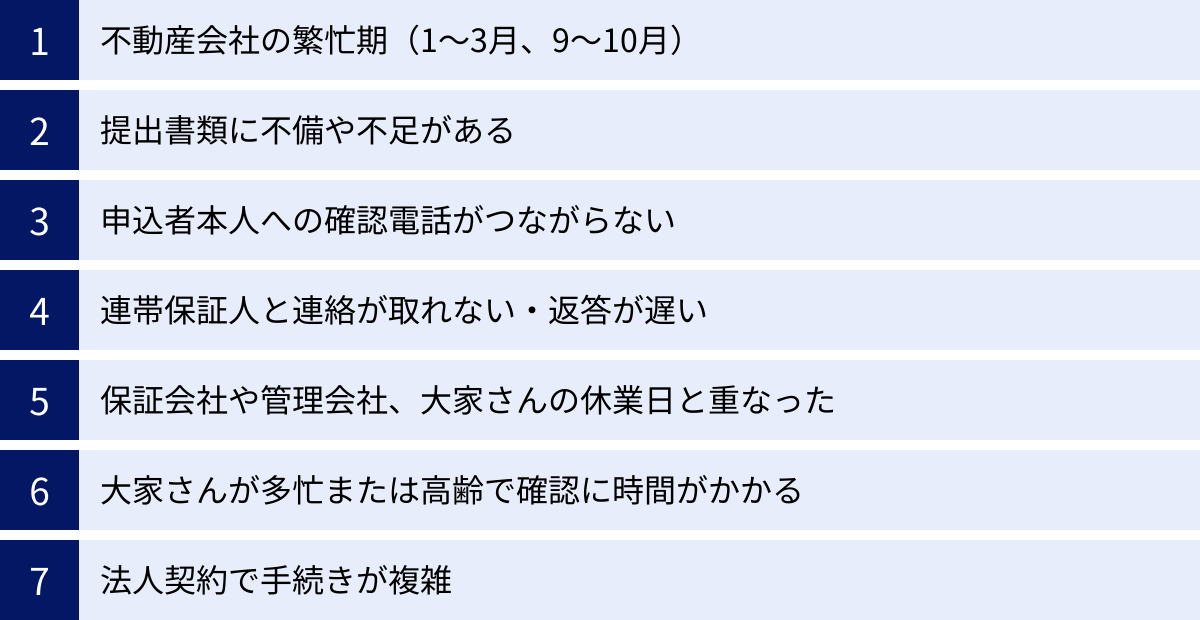

「申し込みから1週間経ったのに、まだ連絡が来ない…」審査結果を待つ身としては、時間が経つほどに不安が募るものです。しかし、前述の通り「遅い=不合格」ではありません。ここでは、審査期間が長引いてしまう具体的な理由を7つ紹介します。

① 不動産会社の繁忙期(1〜3月、9〜10月)

1月〜3月の新生活シーズンや、9月〜10月の転勤シーズンは、不動産業界の繁忙期です。この時期は、新入生や新社会人、転勤者が一斉に部屋探しを始めるため、不動産会社には膨大な数の申し込みが殺到します。

担当者は多くの顧客を同時に抱え、内見の案内から契約手続きまで多忙を極めます。そのため、一つひとつの審査手続きに普段より時間がかかってしまうのです。管理会社や保証会社も同様に処理件数が増えるため、全体のプロセスに遅れが生じやすくなります。繁忙期に申し込む場合は、通常よりも審査に時間がかかることをあらかじめ想定しておくと、心に余裕が持てるでしょう。

② 提出書類に不備や不足がある

審査が遅れる最も一般的な原因の一つが、提出書類の不備・不足です。申込者側に起因する問題であり、これが原因で審査がストップしてしまいます。

- よくある不備の例:

- 申込書の記入漏れ(勤務先の電話番号、年収など)

- 必要書類の提出漏れ(収入証明書を忘れた、など)

- 書類の有効期限切れ(3ヶ月以上前に発行された住民票など)

- 本人確認書類の裏面コピーの提出漏れ(住所変更の記載がある場合)

書類に不備があると、不動産会社は申込者に再提出や修正を依頼しなければなりません。そのやり取りをしている間、審査は完全に止まってしまいます。申し込みをする際は、提出前に何度も見直し、完璧な状態で提出することが審査期間短縮の鍵となります。

③ 申込者本人への確認電話がつながらない

保証会社や管理会社は、審査の過程で申込内容の確認のため、申込者本人の携帯電話や勤務先に電話をかけることがあります。特に、勤務先への在籍確認は、安定した収入源があることを裏付けるための重要なステップです。

この確認の電話に申込者本人が出られなかったり、勤務先の同僚が「そのような者はおりません」と誤って回答してしまったりすると、審査はそこで保留となってしまいます。知らない番号からの着信には出ないという人も多いかもしれませんが、審査期間中は、登録した電話番号からの着信にはいつでも対応できるよう準備しておくことが大切です。事前に勤務先の同僚に「不動産会社から在籍確認の電話があるかもしれない」と一言伝えておくと、よりスムーズでしょう。

④ 連帯保証人と連絡が取れない・返答が遅い

連帯保証人が必要な物件の場合、保証会社や管理会社は、連帯保証人本人にも意思確認の電話をします。「申込者の連帯保証人になることを本当に承諾していますか?」という確認です。

このとき、連帯保証人と連絡がつかなかったり、電話に出てもらえなかったりすると、審査を進めることができません。また、連帯保証人にお願いする必要書類の準備が遅れることも、審査期間が長引く原因となります。事前に連帯保証人には、不動産会社から連絡がいく旨をしっかりと伝え、迅速に対応してもらえるようお願いしておくことが重要です。

⑤ 保証会社や管理会社、大家さんの休業日と重なった

前述の通り、審査に関わる複数の関係者の休業日が重なると、その分だけ期間は長くなります。

- 仲介の不動産会社: 水曜日休みが多い

- 管理会社: 水曜日休みや土日休みなど様々

- 家賃保証会社: 土日祝日は休業の場合が多い

- 大家さん: 個人のため、連絡がつきやすい時間帯は不規則

例えば、申込者が火曜日に書類を提出し、仲介会社が水曜日に休み、管理会社が木曜日に確認して保証会社に回したものの、保証会社が土日休みだった…というように、関係者間の連携の合間で休みが挟まると、意図せず時間が経過してしまうことがあります。これは申込者側ではコントロールできない要因ですが、こうしたタイムラグが発生し得ることを理解しておきましょう。

⑥ 大家さんが多忙または高齢で確認に時間がかかる

最終的な決定権を持つ大家さん側の事情も、審査期間に大きく影響します。大家さんには、専業で賃貸経営を行っている方もいれば、他に本業を持つ兼業大家さん、複数の物件を所有する資産家、ご高齢の方など様々です。

- 兼業大家さんの場合: 本業が忙しく、日中は書類を確認する時間が取れない。

- 高齢の大家さんの場合: 書類の内容をじっくり確認したい、家族に相談してから決めたいなど、判断に時間を要することがある。

- 遠方に住んでいる大家さんの場合: 書類の郵送に時間がかかる。

- 旅行や出張で不在の場合: 長期間連絡が取れず、審査がストップする。

これらの事情は不動産会社も把握していることが多いため、審査が遅れている理由が大家さん側にある場合は、その旨を教えてくれる可能性があります。

⑦ 法人契約で手続きが複雑

申込者が個人ではなく、会社が借り上げる「法人契約」の場合も、審査に時間がかかる傾向があります。個人契約に比べて、確認すべき書類や手続きが増えるためです。

- 提出書類が多い: 個人の書類に加え、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や会社概要、決算報告書などが必要になる。

- 社内稟議に時間がかかる: 契約にあたり、会社内での承認(稟議)プロセスが必要になる。担当部署から役員まで、複数の承認を得るのに時間がかかることがある。

- 契約内容の調整: 法人契約特有の条項について、会社側(法務部など)と貸主側で調整が必要になる場合がある。

これらの理由から、法人契約の審査期間は2週間〜1ヶ月程度かかることも珍しくありません。

審査結果の連絡が来ないときの対処法

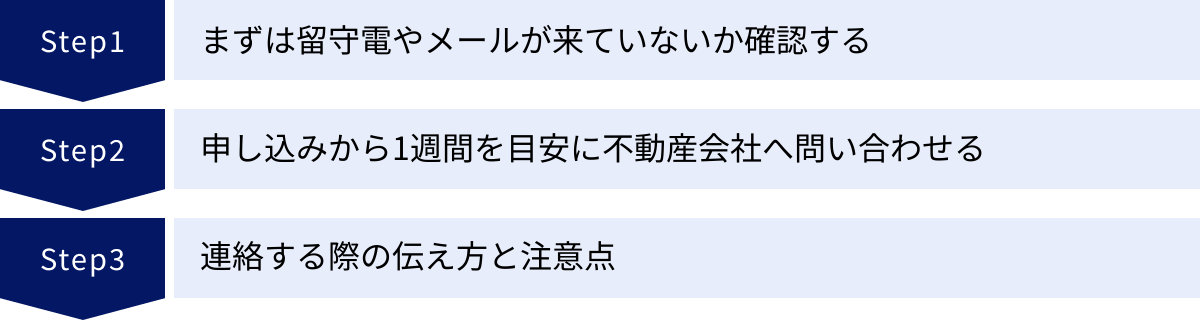

申し込みから1週間以上経っても連絡がないと、不安はピークに達するかもしれません。そんな時は、ただ待つだけでなく、適切なアクションを起こすことが大切です。ここでは、連絡が来ないときの具体的な対処法と注意点を紹介します。

まずは留守電やメールが来ていないか確認する

問い合わせの電話を入れる前に、まずご自身のスマートフォンやメールボックスを再確認しましょう。

- 着信履歴と留守番電話: 不動産会社や保証会社の知らない番号から着信があり、気づかずにスルーしてしまっていませんか?留守番電話にメッセージが残っている可能性もあります。

- メールの受信トレイと迷惑メールフォルダ: 審査結果や確認事項の連絡がメールで届いていることもあります。特に、普段あまり使わないメールアドレスを申込書に記載した場合、見落としがちです。迷惑メールフォルダに振り分けられていないかも必ず確認しましょう。

意外と「連絡は来ていたのに、自分が見落としていただけだった」というケースは少なくありません。問い合わせをする前に、自分側に落ち度がないかを確認するのが最低限のマナーです。

申し込みから1週間を目安に不動産会社へ問い合わせる

セルフチェックをしても何も連絡が見当たらない場合、不動産会社へ状況を問い合わせてみましょう。その際のタイミングが重要です。

申し込みから2〜3日で「まだですか?」と連絡するのは、相手を急かしている印象を与えかねません。審査には通常ある程度の時間がかかることを理解し、焦りは禁物です。一方で、2週間も放置するのは、何か問題が起きている可能性を見過ごすことになりかねません。

そこで、問い合わせの目安となるのが「申し込みから1週間後」です。平均的な審査期間が過ぎたこのタイミングであれば、進捗状況を尋ねても不自然ではありません。「1週間ほどで結果が出ます」と事前に言われていた場合は、その期日を1〜2日過ぎた頃が適切なタイミングです。

連絡する際の伝え方と注意点

問い合わせをする際は、感情的にならず、丁寧な言葉遣いを心がけることが非常に重要です。審査の主導権はあくまで貸主側にあります。ここで悪い印象を与えてしまうと、審査に影響しないとも限りません。

【問い合わせ時の会話例(電話)】

「お世話になっております。先週〇月〇日に、△△(物件名)の入居申し込みをいたしました〇〇(自分の名前)と申します。担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者につながった後)

「お忙しいところ恐れ入ります。先日申し込みをさせていただいた件ですが、その後の審査の進捗状況はいかがでしょうか。おおよその目安を教えていただけますと幸いです。」

【問い合わせのポイント】

- 「審査はまだですか?」と詰問しない: 「どうなっていますか?」という聞き方は、相手を責めているように聞こえます。「進捗状況はいかがでしょうか」と、あくまで状況を確認するというスタンスで尋ねましょう。

- 申し込み物件名と自分の名前を正確に伝える: 担当者は多くの顧客を抱えています。スムーズに話を進めるため、最初に基本情報を伝えましょう。

- 感情的にならない: 連絡が遅いことへの不満や不安な気持ちは分かりますが、それをストレートにぶつけるのは得策ではありません。冷静に、低姿勢で問い合わせることが大切です。

- 連絡手段は電話がおすすめ: メールは相手がいつ読むか分からず、返信に時間がかかる場合があります。急いでいる場合や、確実な回答が欲しい場合は、営業時間内に電話で直接問い合わせるのが最も効果的です。

担当者に連絡すれば、現在の審査状況(「今、保証会社の審査中です」「大家さんの返事待ちです」など)や、遅れている理由、今後の見通しなどを教えてくれるはずです。

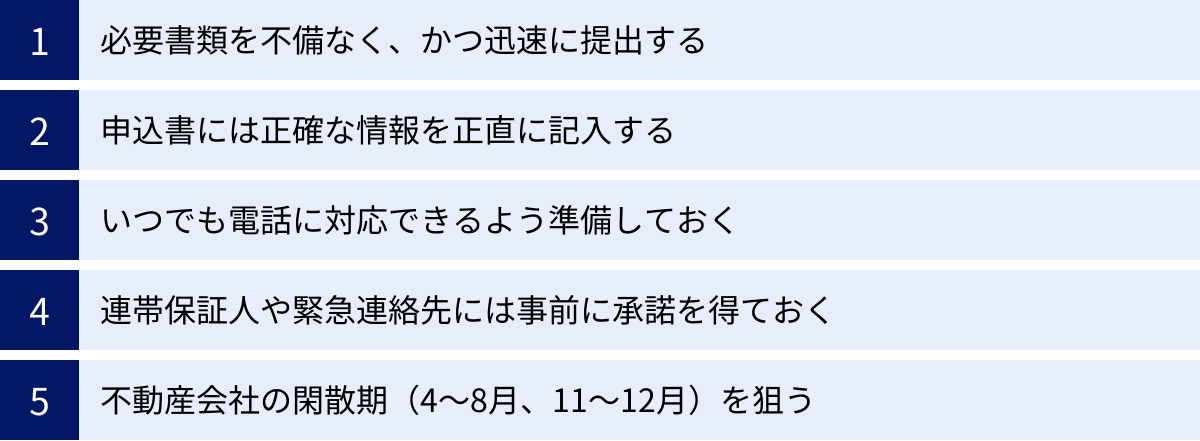

審査をスムーズに進めて期間を短縮する5つのコツ

審査期間は様々な要因で変動しますが、申込者側の工夫次第で、プロセスを円滑に進め、期間を短縮できる可能性があります。ここでは、審査をスムーズに進めるための5つのコツをご紹介します。

① 必要書類を不備なく、かつ迅速に提出する

これが最も重要かつ基本的なコツです。審査が遅れる最大の原因は書類の不備です。不動産会社から求められた書類をリストアップし、漏れがないか、有効期限は切れていないか、記入事項はすべて埋まっているかを、提出前に指差し確認するくらいの気持ちでチェックしましょう。

また、提出のスピードも重要です。気に入った物件が見つかったら、その日のうちに、あるいは翌日にはすべての書類を揃えて提出するくらいの迅速さが理想です。あなたの熱意と誠実さが伝わり、不動産会社の担当者も優先的に対応してくれる可能性が高まります。

② 申込書には正確な情報を正直に記入する

審査に通りたい一心で、年収を少し多めに書いたり、勤続年数を長く偽ったりしたくなる気持ちが湧くかもしれません。しかし、虚偽の申告は絶対にやめましょう。

審査の過程で、提出された収入証明書や在籍確認によって、嘘は必ず発覚します。虚偽の申告が発覚した場合、信用できない人物と見なされ、審査に落ちるだけでなく、不動産業界のブラックリストに載ってしまう可能性すらあります。

多少不利な情報(勤続年数が短い、収入が不安定など)があったとしても、正直に申告することが重要です。正直に伝えた上で、それをカバーできる要素(貯蓄がある、連帯保証人がしっかりしているなど)をアピールする方が、よほど誠実な対応と言えます。

③ いつでも電話に対応できるよう準備しておく

審査期間中は、不動産会社や保証会社から本人確認や在籍確認の電話がかかってくる可能性があります。知らない番号だからといって無視していると、その分審査がストップしてしまいます。

申し込みから審査結果が出るまでの1週間程度は、知らない番号からの電話にも積極的に出るようにしましょう。もし電話に出られなかった場合は、すぐに折り返し連絡をすることが大切です。また、勤務先に在籍確認の電話が入る可能性があることも、同僚や上司に事前に伝えておくと、スムーズな対応が期待できます。

④ 連帯保証人や緊急連絡先には事前に承諾を得ておく

連帯保証人や緊急連絡先を求められた場合、必ず事前に本人にその旨を伝え、承諾を得ておきましょう。承諾なしに名前を記載するのは、重大なマナー違反です。

- 連帯保証人への依頼:

- 連帯保証人が負う法的な責任(本人と同等の支払い義務)をきちんと説明する。

- 不動産会社から確認の電話が入る可能性があることを伝える。

- 収入証明書や印鑑証明書など、必要書類の準備を依頼する。

- 緊急連絡先への依頼:

- あくまで緊急時の連絡先であり、支払い義務はないことを説明する。

- 不動産会社から本人確認の電話が入る場合があることを伝える。

事前に話を通しておくことで、不動産会社からの連絡にもスムーズに対応してもらえ、審査の停滞を防ぐことができます。

⑤ 不動産会社の閑散期(4〜8月、11〜12月)を狙う

もし引っ越しの時期をある程度自由に選べるのであれば、不動産会社の閑散期を狙うのも非常に有効な戦略です。

- 繁忙期: 1月〜3月、9月〜10月

- 閑散期: 4月〜8月、11月〜12月

閑散期は、部屋探しをする人が少ないため、不動産会社の担当者は一人ひとりの顧客に時間をかけて丁寧に対応してくれます。申し込みが重なることも少ないため、審査プロセス全体がスピーディーに進む傾向にあります。また、物件の競争率も低いため、じっくりと物件を選べるだけでなく、家賃交渉などもしやすいというメリットがあります。

審査に落ちた場合の連絡について

残念ながら、すべての申し込みが審査に通るわけではありません。万が一、審査に落ちてしまった場合、どのように通知されるのでしょうか。また、その理由を知ることはできるのでしょうか。

審査に落ちた場合でも基本的に連絡は来る

「審査に落ちた場合、サイレントで連絡が来ないのでは?」と心配する方もいますが、基本的には審査に落ちた(否決された)場合でも、不動産会社からその旨の連絡は必ず来ます。

合格・不合格に関わらず、審査結果を申込者に伝えるのは不動産会社の義務です。連絡なしに放置される(いわゆる「サイレントお祈り」)ことは、賃貸の審査においては非常に稀です。ただし、連絡が遅れているだけの可能性もあるため、1週間以上経っても連絡がなければ、前述の対処法に沿って一度問い合わせてみるのが良いでしょう。

審査に落ちた具体的な理由は教えてもらえないことが多い

審査に落ちたという連絡を受けた際、誰もが「なぜ落ちたのか?」その理由を知りたいと思うはずです。しかし、残念ながら、審査に落ちた具体的な理由を教えてもらえることはほとんどありません。

不動産会社や大家さんが理由を開示しないのには、以下のような背景があります。

- トラブルの回避: 落ちた理由を具体的に伝えてしまうと、申込者がそれに納得できず、「年収が低いから差別された」「職業で判断するのはおかしい」といったクレームやトラブルに発展するリスクがあります。

- 総合的な判断であるため: 審査は、年収や勤続年数、保証会社の判断、大家さんの意向など、様々な要素を「総合的に判断」した結果です。「この一つの理由だけで落ちた」と明確に説明できないケースがほとんどです。

- 個人情報保護の観点: 保証会社の審査で信用情報に問題が見つかった場合など、プライバシーに関わる情報を第三者である不動産会社が申込者に伝えることはできません。

理由が分からずモヤモヤするかもしれませんが、落ちたという事実を受け止め、次の物件探しに気持ちを切り替えることが重要です。どうしても理由が気になる場合は、担当の不動産会社に「今後の参考にしたいので、もし差し支えなければ、考えられる要因を教えていただけませんか?」と、あくまで低姿勢で尋ねてみると、ヒントをくれる場合もあります。

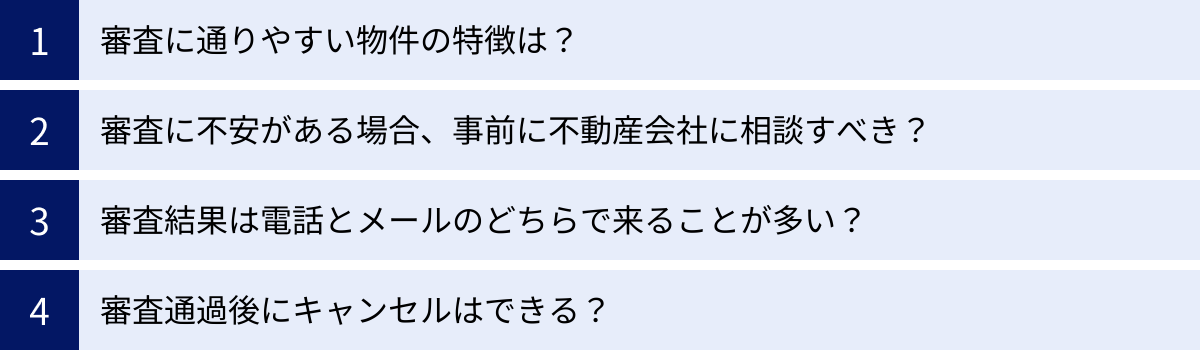

賃貸の入居審査に関するよくある質問

最後に、賃貸の入居審査に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

審査に通りやすい物件の特徴は?

審査に不安がある場合、比較的審査基準が緩やかとされる物件を狙うのも一つの方法です。一般的に、以下のような特徴を持つ物件は審査に通りやすい傾向があると言われています。

- 家賃が相場より安い物件: 同じエリアの類似物件と比べて家賃が安い場合、求められる年収のハードルも低くなります。

- 築年数が古い物件: 新築や築浅物件に比べて人気が劣るため、入居のハードルが低いことがあります。

- 駅から遠い、利便性が低い物件: 立地条件が良くない物件は空室期間が長くなる傾向があるため、貸主側も入居者を確保したいという意識が強くなります。

- 保証会社不要の物件: 保証会社の審査がないため、信用情報に不安がある人でも審査に通る可能性があります。ただし、その分、支払い能力の高い連帯保証人を求められることがほとんどです。

- 定期借家契約の物件: 契約期間が定められており、更新がない契約形態です。貸主側からすると、万が一トラブルがあっても契約期間満了と同時に退去してもらえるため、審査が比較的緩やかになることがあります。

これらの物件は、「貸主側が早く空室を埋めたいと考えている物件」であることが多く、審査のハードルを下げてでも入居者を募集している可能性があるのです。

審査に不安がある場合、事前に不動産会社に相談すべき?

はい、絶対に相談すべきです。

例えば、「自営業で収入が不安定」「転職したばかりで勤続年数が短い」「過去にクレジットカードの支払いを延滞したことがある」など、審査に不利になりそうな要素がある場合、それを隠して申し込むのは最善の策ではありません。

申し込みの前に、不動産会社の担当者に正直に状況を打ち明けましょう。プロである担当者は、そうした状況の顧客を数多く見てきています。

- 対策を一緒に考えてくれる: 預貯金残高の証明書を追加で提出する、親族に連帯保証人になってもらうなど、審査に通りやすくするための具体的なアドバイスをくれます。

- 審査に通りやすい物件を紹介してくれる: あなたの状況を理解した上で、前述のような審査が比較的緩やかな物件や、過去に同様のケースで審査に通った実績のある物件を紹介してくれる可能性があります。

- 大家さんへのプッシュ: あなたの人柄を評価してくれた担当者が、「非常に誠実な方なので、ぜひ入居させてあげてほしい」と大家さんに一押ししてくれることもあります。

正直に相談することは、あなたの信頼性を示すことにもつながります。不動産会社を味方につけることが、審査通過への一番の近道です。

審査結果は電話とメールのどちらで来ることが多い?

一般的には、電話で連絡が来ることが多いです。特に、審査通過の連絡は、その後の契約手続きの日程調整などをスムーズに進めるために、直接話せる電話が選ばれやすい傾向にあります。

しかし、最近では不動産テックの普及により、メールやLINE、専用のコミュニケーションアプリなどで連絡を行う不動産会社も増えています。申し込み時に、担当者から「結果はメールでお知らせします」といった案内があるかもしれません。どちらで連絡が来るか不安な場合は、申し込みの際に「審査結果のご連絡は、お電話とメールのどちらになりますでしょうか?」と確認しておくと安心です。

審査通過後にキャンセルはできる?

賃貸借契約書に署名・捺印する前であれば、基本的にはキャンセル可能です。審査通過の連絡は、あくまで「契約を結ぶ権利を得た」という段階に過ぎません。口頭で「借ります」と伝えていたとしても、契約が法的に成立する前であれば、違約金などなしにキャンセルできます。

ただし、注意点もあります。あなたがキャンセルすることで、その物件への入居を諦めた他の申込者や、あなたのために時間を割いて手続きを進めてくれた不動産会社、入居を許可してくれた大家さんなど、多くの関係者に迷惑がかかります。物件は慎重に選び、安易な申し込みやキャンセルは避けるのがマナーです。

もし、やむを得ない事情でキャンセルする場合は、分かった時点ですぐに不動産会社へ誠意をもって連絡しましょう。なお、契約書に署名・捺印した後のキャンセルは「解約」扱いとなり、契約内容に基づいた違約金(一般的に家賃1ヶ月分など)が発生するため、十分に注意してください。