賃貸物件で暮らし始め、毎日当たり前のように使っているお湯。しかし、ある日突然、シャワーから冷たい水しか出なくなったり、キッチンでお湯を使おうとしても反応がなかったりすると、非常に困惑するものです。特に寒い冬場に給湯器が故障すると、生活に大きな支障をきたします。

「もしかして給湯器が壊れた?」「修理代は誰が払うの?」「どこに連絡すればいいの?」そんなパニック状態に陥ってしまう方も少なくないでしょう。

賃貸物件における給湯器のトラブルは、自分で判断して行動すると、かえって事態を悪化させたり、思わぬ費用を自己負担しなければならなくなったりするケースがあります。正しい知識を持ち、適切な手順で対処することが非常に重要です。

この記事では、賃貸物件で給湯器の故障が疑われる際に、まずご自身で確認すべき7つのチェックポイントから、故障と判断した後の具体的な対処法3ステップ、そして多くの人が気になる修理・交換費用の負担区分について、詳しく解説します。

さらに、やってはいけないNG行動や、給湯器を長持ちさせるための普段からの使い方まで、賃貸の給湯器トラブルに関するあらゆる疑問にお答えします。この記事を読めば、いざという時に慌てず、冷静かつ的確に対応できるようになるでしょう。

目次

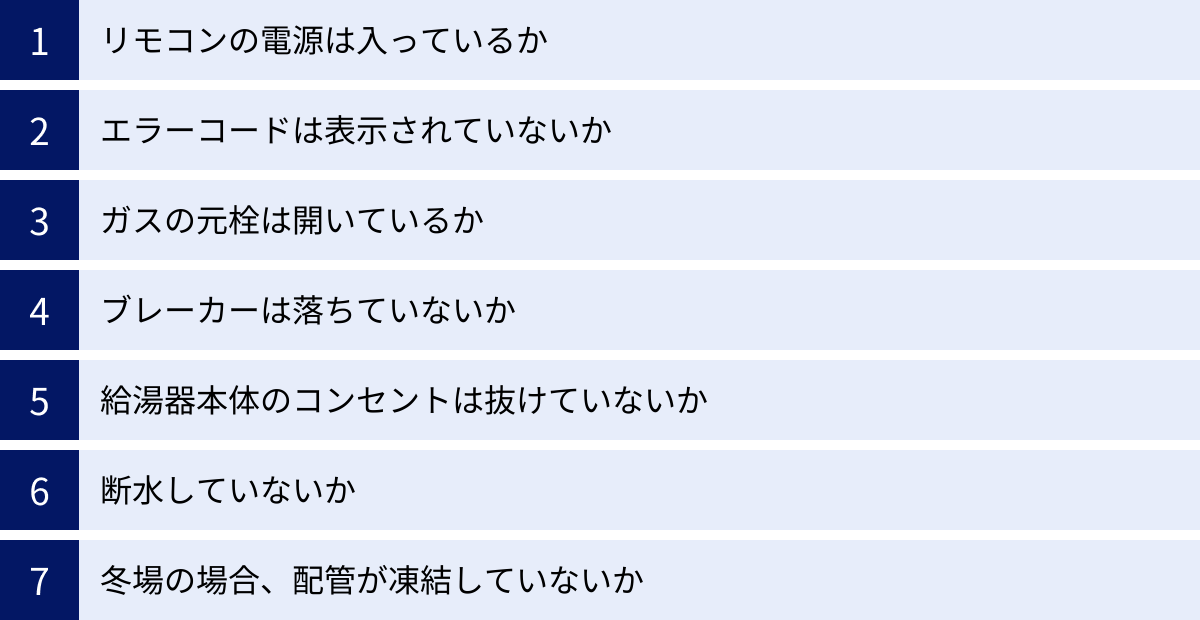

賃貸の給湯器が故障?まず自分で確認するべき7つのこと

「お湯が出ない!」と気づいたとき、すぐに「故障だ」と決めつけて大家さんや管理会社に連絡する前に、ご自身で確認できることがいくつかあります。単純な操作ミスや一時的な不具合である可能性も十分に考えられます。業者を呼んだ結果、故障ではなく簡単な操作で復旧した場合、出張費などを請求される可能性もゼロではありません。

無用なトラブルを避け、迅速な解決につなげるためにも、まずは以下の7つのポイントを冷静にチェックしてみましょう。

① リモコンの電源は入っているか

基本中の基本ですが、意外と見落としがちなのがリモコンの電源です。家族の誰かが節約のために電源を切っていたり、何かの拍子にボタンに触れてしまったりすることがあります。

まず、キッチンや浴室に設置されている給湯器のリモコン画面を確認してください。画面に何も表示されていない、または電源ランプが消灯している場合は、電源ボタンを押してみましょう。多くの場合、「運転」や「ON/OFF」といったボタンがそれに該当します。

それでも電源が入らない場合は、リモコン自体の不具合や、給湯器本体への電力供給が断たれている可能性があります。液晶表示が薄くなっていたり、一部が欠けていたりする場合も、リモコンの故障が考えられます。

また、賃貸物件によっては、メインのリモコン(主に浴室)とは別に、キッチンにもサブリモコンが設置されていることがあります。片方のリモコンで電源を切ると、もう片方でも操作できなくなる機種もあるため、両方のリモコンの状態を確認することをおすすめします。もし電源が入っているにもかかわらず操作を受け付けない場合は、次のステップに進みましょう。

② エラーコードは表示されていないか

リモコンの電源が入っているのに、お湯が出ない、または点滅している場合、液晶画面に数字やアルファベットのエラーコードが表示されていないかを確認してください。

エラーコードは、給湯器が自己診断機能によって検知した不具合の原因を示す重要な情報です。このコードを大家さんや管理会社、修理業者に伝えることで、原因の特定がスムーズになり、迅速な対応につながります。

エラーコードはメーカーや機種によって異なりますが、代表的なものには以下のようなものがあります。

| 代表的なエラーコード(例) | 考えられる原因 | ユーザーが試せること |

|---|---|---|

| 111, 11 | 点火不良 | ガスの元栓が閉じていないか確認。天候が悪い場合は一時的な可能性も。 |

| 140, 14 | 温度ヒューズの作動(過熱防止装置の作動) | 給湯器周辺の環境確認。排気口が塞がれていないかなど。 |

| 290 | 中和器の異常(エコジョーズの場合) | 排水配管の詰まりなどがないか確認。 |

| 610, 61 | 燃焼ファンの異常 | 電源の入れ直しで改善することも。改善しない場合は修理が必要。 |

| 710, 71 | 制御基板の通信異常 | リモコンや本体の電源を入れ直してみる。 |

エラーコードが表示されたら、必ずスマートフォンで写真を撮るか、メモを取っておきましょう。 一部のエラーは、電源を入れ直すと消えてしまうことがありますが、記録しておくことで後から正確な状況を伝えることができます。

取扱説明書が手元にあれば、エラーコード一覧が記載されているため、どのような異常なのかをある程度把握できます。もし取扱説明書がなくても、慌てる必要はありません。記録したコードを大家さんや管理会社に伝えることが最も重要です。

③ ガスの元栓は開いているか

給湯器はガスを燃焼させてお湯を作ります。そのため、ガスの供給が止まっていれば、当然お湯は出ません。確認すべきガスの元栓は、主に3箇所あります。

- ガスメーターの元栓: 玄関の外や建物の共用廊下などにある、ガスメーターの根元についている大きなコックです。これが地面と垂直(閉まっている状態)になっていないか確認します。もし閉まっていたら、左に90度回して地面と平行(開いている状態)にしてください。

- 給湯器本体の元栓: 給湯器本体の下部につながっているガス管に、小さな元栓があります。これも配管と同じ向き(開いている状態)になっているか確認します。

- キッチンのガスコンロの元栓: これは直接給湯器とは関係ありませんが、ガスが供給されているかを確認する簡単な方法です。ガスコンロが問題なく点火するか試してみましょう。もしコンロもつかない場合は、家全体のガス供給が止まっている可能性があります。

ガスメーターには、ガス漏れや長時間の使用、震度5相当以上の地震を感知すると自動的にガスを遮断する「マイコンメーター」という安全装置がついています。メーターのランプが赤く点滅している場合は、この安全装置が作動しています。その場合は、メーターについている復帰ボタンを操作することでガスを復旧できます。復旧方法はメーターに記載されていることが多いので、指示に従って操作してください。

④ ブレーカーは落ちていないか

最近の給湯器は、ガスだけでなく電気も使用して制御されています。ファンを回したり、電子基板を動かしたり、リモコンを表示させたりするために電力が必要です。そのため、何らかの原因でブレーカーが落ちていると、給湯器は作動しません。

まずは、家全体の分電盤を確認しましょう。分電盤は玄関や洗面所の上部などに設置されていることが多いです。

分電盤の蓋を開け、全てのスイッチが「入(ON)」になっているかを確認してください。もし一つでも「切(OFF)」に落ちているスイッチがあれば、それが原因です。

物件によっては、「給湯器」と書かれた専用のブレーカーが設けられている場合もあります。そのブレーカーだけが落ちている場合は、一度「入」に戻してみてください。もしすぐまた落ちてしまうようであれば、給湯器本体や配線の漏電・ショートが考えられるため、それ以上は触らずに大家さんや管理会社に連絡してください。

落雷の後など、家全体の電気が一度落ちた際に給湯器のブレーカーだけが落ちたままになっているケースも考えられます。

⑤ 給湯器本体のコンセントは抜けていないか

ブレーカーと同様に、給湯器への電力供給に関するチェックポイントです。給湯器は、本体の近くにある屋外コンセントから電源を取っています。

給湯器本体の下部や側面あたりをよく見て、電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているかを確認してください。屋外にあるため、強風や振動でプラグが緩んだり、抜けかかったりすることが稀にあります。また、子供のいたずらや、前の入居者が退去時に抜いたままになっているという可能性も考えられます。

コンセントが防水カバーで覆われている場合は、カバーを開けて確認します。もしプラグが抜けていたら、しっかりと奥まで差し込んでみましょう。差し込んだ後、リモコンの電源が入るか、エラーコードが消えるかを確認してください。

ただし、コンセント周りが濡れていたり、プラグやコードが損傷していたりする場合は、感電の危険があるため絶対に触らないでください。その状態を大家さんや管理会社に報告しましょう。

⑥ 断水していないか

お湯が出ない原因が、給湯器ではなく「水」そのものに起因している可能性もあります。地域全体での水道工事や、マンション・アパート全体での貯水槽清掃などにより、断水しているケースです。

まずは、キッチンや洗面所の蛇口をひねり、お湯側ではなく「水」側が出るかを確認してください。もし水も全く出ない、あるいはチョロチョロとしか出ない場合は、断水している可能性が高いです。

この場合、給湯器の故障ではありません。地域の水道局のウェブサイトで工事情報を確認したり、マンションの掲示板やエレベーターに断水のお知らせが貼られていないかを確認したりしてみましょう。断水が解消されれば、自然とお湯も出るようになります。

また、冬場には次の「配管の凍結」によって断水状態になることもあります。

⑦ 冬場の場合、配管が凍結していないか

特に外気温が氷点下になる寒い冬の朝に突然お湯が出なくなった場合、給湯器本体や、そこにつながる水道管が凍結している可能性を疑いましょう。

給湯器には、本体内部の凍結を防ぐための「凍結防止ヒーター」が内蔵されていることが多いですが、給湯器に接続されている「給水配管」や「給湯配管」までは保護しきれない場合があります。

凍結しているかどうかは、以下の点で判断できます。

- 水は出るが、お湯が出ない: 給湯器に水を送る「給水配管」が凍結している可能性があります。

- 水もお湯も出ない: 家全体の水道管が凍結しているか、給湯器周りの配管が広範囲で凍結している可能性があります。

もし凍結が疑われる場合は、以下の方法で対処します。

- 自然解凍を待つ: 最も安全で確実な方法です。気温が上昇すれば、配管内の氷は自然に溶けます。

- ぬるま湯をかける: どうしても急ぐ場合は、凍結していると思われる配管部分にタオルを巻き、その上から30~40℃程度のぬるま湯をゆっくりとかけます。

絶対にやってはいけないのは、配管に直接熱湯をかけることです。 温度の急激な変化により、配管が収縮・膨張し、破裂する危険性があります。配管が破裂すると、大規模な水漏れにつながり、修理費用も高額になります。

これらの7つの項目を確認しても状況が改善しない場合、いよいよ給湯器本体の故障が濃厚となります。次のステップに進み、適切な対処を行いましょう。

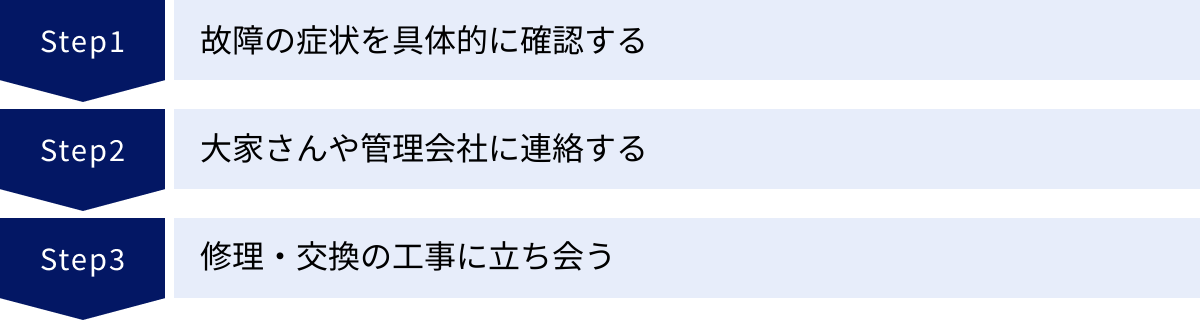

故障と判断した場合の対処法3ステップ

自分でできる初期チェックを全て行ってもお湯が出ない、あるいは明らかに異常な症状が見られる場合は、給湯器本体の故障と判断し、次のステップに進みます。ここからは、ご自身の判断で業者を手配するのではなく、必ず大家さん・管理会社を通して進めることが鉄則です。

① 故障の症状を具体的に確認する

大家さんや管理会社に連絡する前に、現在の状況をできるだけ具体的に、そして正確に把握しておくことが重要です。情報が具体的であるほど、大家さんたちも状況を理解しやすく、その後の業者への手配もスムーズになります。

以下のポイントを参考に、症状を整理してみましょう。

お湯が出ない、または水しか出ない

最も一般的な症状です。「全くお湯が出ないのか」「少しはぬるくなるのか」「最初は出るがすぐに水になるのか」など、具体的な状態を確認します。また、「家全体の蛇口でお湯が出ないのか」「浴室だけなど特定の場所だけ出ないのか」も重要な情報です。後者の場合、給湯器ではなく蛇口側の水栓(サーモスタット混合栓など)の不具合も考えられます。

お湯の温度が安定しない

「設定した温度よりもぬるいお湯しか出ない」「熱くなったりぬるくなったりを繰り返す」といった症状です。温度を制御する内部部品の故障が考えられます。どのような操作をしたときに温度が不安定になるか(例:シャワーの勢いを弱めるとぬるくなるなど)を記録しておくと、原因究明の助けになります。

給湯器から水漏れしている

給湯器本体やその周辺の配管から水が漏れている場合は、非常に重要なサインです。どこから、どのくらいの量が漏れているかを確認しましょう。「本体の内部からポタポタ垂れている」「配管の接続部分から滲み出ている」「勢いよく噴き出している」など、状況を詳しく観察します。もし水漏れが激しい場合は、二次被害を防ぐため、ガスメーターの元栓と、給湯器の下にある給水バルブ(止水栓)を閉めてから、速やかに大家さん・管理会社に連絡してください。

給湯器から変な音やにおいがする

通常、給湯器は「ゴーッ」という燃焼音がしますが、それとは明らかに異なる異音がする場合は注意が必要です。

- 「ボンッ」という小さな爆発音: 不完全燃焼や点火不良が起きている可能性があります。繰り返す場合は危険な兆候です。

- 「ピー」「キーン」という笛のような音: ファンモーターの異常や、配管の詰まりなどが考えられます。

- 「ポコンポコン」という音: 釜の内部に水垢が溜まっている可能性があります。

また、ガスのにおい(玉ねぎが腐ったようなにおい)がする場合は、ガス漏れの危険性が非常に高いです。直ちに使用を中止し、窓を開けて換気を行い、火気は絶対に使用しないでください。 そして、すぐに大家さん・管理会社、そして契約しているガス会社に連絡してください。

給湯器から煙が出ている

給湯器から煙が出ている場合、その色を確認することが重要です。

- 白い煙: 冬場など、外気温が低いときに排気ガス中の水蒸気が白く見えることがあります。これは水蒸気であり、多くは正常な現象です。しかし、いつもと違う大量の白い煙が出る場合は注意が必要です。

- 黒い煙: これは非常に危険なサインです。 不完全燃焼を起こしており、有毒な一酸化炭素(CO)が発生している可能性があります。直ちに使用を中止し、換気を行い、速やかに大家さん・管理会社に連絡してください。

リモコンが操作できない

電源が入らなかったり、ボタンを押しても反応しなかったり、エラー表示が消えなかったりする場合です。リモコン自体の故障か、本体との通信系統のトラブルが考えられます。

これらの症状をメモし、スマートフォンで写真や動画を撮っておくと、電話やメールで状況を説明する際に非常に役立ちます。

② 大家さんや管理会社に連絡する

症状の確認が終わったら、いよいよ連絡です。賃貸物件の設備トラブルは、必ず契約書に記載されている連絡先(大家さんまたは管理会社)に報告するのがルールです。

連絡する際は、以下の情報を漏れなく伝えられるように準備しておきましょう。

- 建物名と部屋番号、契約者氏名

- 故障に気づいた日時

- 給湯器のメーカーと型番(本体にシールが貼られています)

- 具体的な故障の症状(上記で確認した内容)

- リモコンにエラーコードが表示されている場合は、その番号

- ご自身で試したこと(ブレーカーの確認、ガスの元栓の確認など)

- 連絡がつきやすい電話番号と時間帯

これらの情報を整理して伝えることで、その後の対応が格段にスムーズになります。電話で連絡するのが一般的ですが、管理会社によっては専用のWebフォームやアプリでの報告をルールとしている場合もありますので、賃貸借契約書や入居時の案内を確認しておきましょう。

連絡後、大家さんや管理会社が業者を手配してくれます。その際、修理業者の訪問日時について調整の連絡が入りますので、対応できるようにしておきましょう。

③ 修理・交換の工事に立ち会う

大家さんや管理会社が手配した業者が訪問する際は、原則として入居者の立ち会いが必要です。業者が室内に入ってリモコンの操作確認をしたり、ベランダや屋外の給湯器周りで作業をしたりするためです。

立ち会いの際には、以下の点を心掛けておくと良いでしょう。

- 作業内容の確認: 作業開始前に、業者から「どのような点検を行うのか」「修理で済むのか、交換の可能性があるのか」といった説明を受けましょう。

- 作業スペースの確保: 給湯器の周りや、浴室・キッチンへの動線上に物があれば片付けておき、作業しやすいように協力します。

- 作業時間の確認: おおよその作業所要時間を確認しておくと、その後の予定が立てやすくなります。簡単な修理であれば30分~2時間程度、本体の交換となると2~4時間程度かかるのが一般的です。

- 作業完了後の説明: 作業が終わったら、何が原因だったのか、どのような修理を行ったのか、今後の使用上の注意点などについて説明を受けます。交換になった場合は、新しい給湯器の簡単な使い方や機能について教えてもらいましょう。

工事完了後、作業報告書などにサインを求められることがあります。これは作業内容を確認したという証明になるものです。費用に関する欄がある場合は、請求先が大家さん(または管理会社)になっていることを確認してからサインするようにしましょう。

以上の3ステップを踏むことで、賃貸物件での給湯器トラブルに冷静かつ適切に対応できます。

給湯器の修理・交換費用は誰が負担する?

給湯器の故障で最も気になるのが「費用」の問題です。「修理代はいくらかかるんだろう」「高額な交換費用を請求されたらどうしよう」と不安に思う方も多いでしょう。

結論から言うと、賃貸物件における給湯器の修理・交換費用は、原則として大家さん(貸主)が負担します。 しかし、例外的に入居者(借主)の負担となるケースもあります。その境界線はどこにあるのか、法律上のルールと合わせて詳しく見ていきましょう。

【原則】大家さん(貸主)が負担するケース

民法第606条では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。これは貸主の「修繕義務」と呼ばれるものです。

給湯器は、入居者が快適に生活するために必要不可欠な設備であり、家賃にはその設備の使用料も含まれていると解釈されます。したがって、その設備が通常の使用によって壊れた場合、その修理や交換を行うのは大家さんの義務であり、費用も大家さんが負担するのが原則です。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

経年劣化による故障

給湯器にも寿命があります。一般的に、給湯器の耐用年数は10年~15年と言われています。この期間を超えて使用している給湯器が、特に原因なく自然に故障した場合は「経年劣化」と判断されます。

例えば、「15年物の給湯器の電子基板が寿命で壊れた」「長年の使用で内部の部品が摩耗して動かなくなった」といったケースは、明らかに経年劣化にあたります。これは入居者の責任ではないため、修理・交換費用は全額大家さんの負担となります。入居してからの期間が短くても、設置からの年数が経っていれば経年劣化と見なされます。

通常の使用方法での故障

取扱説明書に従って、ごく普通に給湯器を使用していたにもかかわらず発生した故障も、大家さんの負担となります。入居者側に何の落ち度もない故障であれば、それは設備の不具合と見なされるからです。

「突然、お湯の温度が不安定になった」「リモコンの液晶が表示されなくなった」など、原因が入居者の使い方にあるとは考えにくい突発的な故障は、基本的にこのケースに該当します。故障の原因が特定できない場合でも、入居者に故意や過失が認められない限り、大家さんの修繕義務の範囲内となります。

つまり、入居者が普通に生活していて給湯器が壊れた場合は、その費用を心配する必要はほとんどないと考えてよいでしょう。

【例外】入居者(借主)が負担するケース

一方で、入居者の責任で給湯器が故障したと判断された場合は、修理・交換費用を負担しなければならないことがあります。これは、民法で定められている入居者の「善管注意義務(善良な管理者の注意をもって、賃借物を保管する義務)」に違反したと見なされるためです。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

入居者の故意・過失による故障

これは、入居者がわざと、あるいは不注意で給湯器を壊してしまった場合です。

- 故意の例: 腹が立って給湯器本体を殴ってへこませた、リモコンを叩き割ったなど。

- 過失の例: 給湯器の近くで物を運んでいてぶつけて破損させた、子供がボールを投げて配管を壊した、禁止されている改造を試みたなど。

このような、通常の生活では起こり得ないような原因で故障させた場合は、原状回復義務の一環として、入居者が修理費用を負担することになります。

掃除などの手入れ不足が原因の故障

給湯器の取扱説明書には、日常的な手入れについて記載されていることがあります。例えば、「給湯器の吸気口や排気口の周りを定期的に清掃する」「浴槽のフィルターを掃除する」などです。

こうした取扱説明書で推奨されている、あるいは義務付けられているメンテナンスを怠ったことが直接の原因で故障した場合は、入居者の善管注意義務違反と見なされ、費用負担を求められる可能性があります。

例えば、「給湯器の排気口の前に物をびっしり置いていたため、不完全燃焼を起こして故障した」「凍結の危険性が高い日に、取扱説明書に記載のある凍結予防策(通水など)を怠ったために配管を破裂させた」といったケースがこれにあたります。

ただし、どこまでが入居者の管理義務の範囲内かは判断が難しい場合も多く、大家さんや管理会社との話し合いになることもあります。

大家さんへの事前相談なしに業者を手配した場合

これが最も注意すべきポイントです。給湯器が故障し、焦るあまり大家さんや管理会社に連絡せずに、自分で勝手に修理業者を呼んで修理・交換してしまった場合、その費用は原則として自己負担となります。

大家さんには、懇意にしている修理業者や、メーカー指定の安価な業者を選定する権利があります。また、建物の設備全体の管理という観点からも、誰がどのような修理を行ったかを把握しておく必要があります。無断で修理を進めることは、これらの権利や管理体制を無視する行為と見なされます。

たとえその故障が経年劣化によるもので、本来は大家さん負担であったとしても、事後報告では支払いを拒否される可能性が非常に高いです。その場合、本来払う必要のなかった高額な修理・交換費用を全額自分で支払うことになってしまいます。

したがって、どんなに急いでいても、まずは大家さん・管理会社に第一報を入れるというルールを徹底することが、無用な金銭的トラブルを避けるために最も重要です。

賃貸の給湯器が故障した際の2つのNG行動

給湯器のトラブルは、一刻も早く解決したいという気持ちが先行しがちです。しかし、その焦りが思わぬトラブルや危険を招くことがあります。ここでは、賃貸物件で給湯器が故障した際に、絶対にやってはいけない2つの行動を解説します。これらのNG行動は、金銭的な損失だけでなく、安全上のリスクにも直結するため、必ず覚えておいてください。

① 大家さんや管理会社に無断で業者を手配する

これは前の章でも触れましたが、あまりにも重要なので、改めて詳しく解説します。お湯が出ないという不便さから、「早く直したい」「ネットで見つけた業者ならすぐ来てくれそうだ」と考えて、大家さんや管理会社を飛び越えてしまうのは絶対にやめましょう。

なぜ無断での業者手配がNGなのか、その理由は多岐にわたります。

- 費用を自己負担することになる: 最大の理由です。本来であれば大家さんが負担すべき経年劣化による故障であっても、入居者が勝手に手配した業者に支払った費用を、大家さんが後から支払う義務はありません。 大家さん側からすれば、「もっと安く修理できる業者を知っていた」「そもそも修理ではなく交換が必要な時期だったかもしれない」といった主張が可能だからです。結果として、数十万円にのぼる交換費用を丸々自分で負担する羽目になりかねません。

- 指定業者がいる可能性がある: アパートやマンションによっては、建物全体のメンテナンスを特定の業者に一任している場合があります。これを「指定業者」と呼びます。指定業者はその建物の設備や配管の状況を熟知しているため、トラブルの原因究明や対応がスムーズです。また、大家さんと業者間で料金体系の取り決めがあることも多く、比較的安価に修理できる可能性があります。無断で別の業者を入れることは、この管理体制を乱す行為となります。

- 建物の保証に影響する可能性がある: 新築や築浅の物件の場合、建物全体や設備に対してメーカー保証や施工会社の保証が付いていることがあります。無関係の業者が修理・改造を行うと、その保証が無効になってしまうリスクがあります。保証が使えなくなると、本来保証でカバーできたはずの修理費用を大家さんが負担することになり、入居者に対して損害賠償を請求される可能性も否定できません。

- 契約違反にあたる可能性がある: 賃貸借契約書の中に、「設備の故障時は速やかに貸主(または管理会社)に報告すること」といった条項が盛り込まれているのが一般的です。これに反して無断で修理を行うことは、契約違反と見なされる可能性があります。これが原因で大家さんとの信頼関係が損なわれ、今後の契約更新などに影響しないとも限りません。

緊急性が高く、大家さんや管理会社にどうしても連絡がつかない、という特殊な状況もあるかもしれません。しかし、その場合でもまずは留守番電話にメッセージを残す、メールを送るなど、「報告しようと努力した」という証拠を残しておくことが重要です。そして、可能な限り連絡がつくまで待つのが賢明な判断と言えます。

② 自分で給湯器を分解・修理する

「機械いじりが得意だから、ちょっと中を見てみよう」「ネットで調べたら修理方法が載っていた」などと考え、自分で給湯器を修理しようとすることは、絶対にやってはいけない最も危険な行為です。

給湯器は、ガス、水道、電気という、専門知識と資格がなければ安全に扱うことができない要素が複雑に絡み合った精密機器です。素人が安易に手出しをすると、次のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- ガス漏れ・爆発・火災のリスク: 給湯器内部にはガス管が通っており、部品の接続は非常にデリケートです。知識のない人が工具を使って配管を緩めたり、部品を無理に外したりすると、ガス漏れを引き起こす可能性があります。漏れたガスに静電気やコンセントの火花が引火すれば、爆発や火災といった大事故につながります。

- 一酸化炭素(CO)中毒のリスク: 給湯器が正常に燃焼するためには、適切な量の空気(酸素)が必要です。分解して元に戻した際に、部品の組み付けが不完全だったり、気密性が損なわれたりすると、不完全燃焼を起こすことがあります。不完全燃焼が発生すると、無色・無臭の猛毒である一酸化炭素(CO)が排出されます。これに気づかずに室内に充満させてしまうと、頭痛や吐き気から始まり、最悪の場合は死に至る、非常に恐ろしい事態となります。

- 感電のリスク: 給湯器は100Vの電気で動作しています。内部には電装基板や配線が張り巡らされており、濡れた手で触ったり、誤った場所を触ったりすると感電する危険性があります。特に水漏れと同時に発生しているトラブルの場合、リスクはさらに高まります。

- 水漏れ・漏水のリスク: 水道管の接続部を不用意に触ると、パッキンがずれたり、接続が緩んだりして、新たな水漏れを引き起こす可能性があります。階下への漏水事故にでもなれば、甚大な被害と高額な損害賠償責任を負うことになります。

そもそも、ガス管の接続など、ガス機器の設置や修理に関する作業は、「ガス可とう管接続工事監督者」「ガス消費機器設置工事監督者」といった専門の国家資格を持つ人でなければ行うことが法律で禁じられています。資格のない人が修理を行うことは違法行為です。

自分で分解・修理を試みた結果、故障をさらに悪化させてしまえば、その追加の修理費用は当然ながら自己負担となります。安全面、費用面、法律面、あらゆる観点から、給湯器の自己修理は百害あって一利なしです。給湯器は「絶対に触ってはいけない専門領域」と認識し、必ずプロの業者に任せるようにしてください。

給湯器の修理・交換についてよくある質問

ここでは、給湯器のトラブルに際して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。いざという時に備えて、知識を深めておきましょう。

修理や交換にはどのくらいの期間がかかる?

給湯器が使えない期間は、生活への影響が大きいため、誰もができるだけ早く復旧してほしいと願うものです。修理・交換にかかる期間は、故障の状況や業者のスケジュール、部品の在庫などによって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 対応内容 | 所要期間の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 修理 | 即日~3日程度 | 業者が訪問時に交換用の部品を持参していれば、1~2時間の作業で完了することが多いです。部品の取り寄せが必要な場合は、2~3日、場合によってはそれ以上かかることもあります。 |

| 交換 | 数日~1週間程度 | 給湯器本体の在庫があれば、発注から2~3日で工事可能なことが多いです。しかし、特殊な機種や、品薄の時期(特に冬場)は、本体の納品を待つために1週間以上かかるケースもあります。 |

期間が長引く主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 繁忙期である: 給湯器の故障は、使用頻度が高まる11月~2月の冬場に集中する傾向があります。この時期は修理業者のスケジュールが非常に混み合っており、訪問までに数日待たされることが珍しくありません。

- 部品や本体の在庫がない: 故障した給湯器が古いモデルの場合、交換用の部品がすでに製造終了となっていることがあります。その場合は修理が不可能となり、交換となります。また、世界的な半導体不足や物流の混乱などの影響で、給湯器本体の在庫が品薄になり、納品まで数週間~数ヶ月待つという事態も過去には発生しました。

- 特殊な機種である: 暖房機能付き給湯器(TES熱源機)や、エコジョーズ、エコキュートなど、特殊な機能を持つ給湯器は、汎用的な機種に比べて部品や本体の在庫が少ない傾向にあり、取り寄せに時間がかかることがあります。

大家さんや管理会社に連絡した際に、業者からの連絡がいつ頃になるか、おおよその見通しを確認しておくとよいでしょう。

給湯器が使えない間の銭湯代は請求できる?

給湯器が故障してから修理・交換が完了するまでの数日間、お風呂に入れないのは非常につらいものです。近所の銭湯やコインシャワーを利用した場合、その費用を大家さんに請求できるのでしょうか。

結論から言うと、原則として銭湯代などの代替費用を大家さんに請求することは難しいとされています。

法律上、大家さんには給湯器を修理する「修繕義務」はありますが、修理期間中の入居者の不便を金銭的に補償する義務までは、通常は負わないと解釈されています。過去の判例でも、代替措置にかかった費用(銭湯代やホテル代など)の請求は認められないケースがほとんどです。

ただし、これはあくまで原則論です。交渉の余地が全くないわけではありません。代替案として考えられるのが「家賃の減額交渉」です。

国土交通省が公表している「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」には、設備が故障して使用できなくなった場合の、家賃減額の考え方に関する目安が示されています。例えば、「風呂(給湯設備を含む)が使用不能」となった場合、家賃の減額割合の目安として「10%」といった数値が例示されています。

これは法的な拘束力を持つものではなく、あくまで当事者間の話し合いを円滑にするための参考資料ですが、これを基に大家さんや管理会社と交渉してみる価値はあります。

「修理に1週間かかるとのことですが、その間お風呂が使えず大変不便です。つきましては、民法第611条(※)および国交省のガイドラインを参考に、給湯器が使えない期間の日割り家賃について、一部減額をご相談させていただけないでしょうか」といった形で、冷静かつ丁寧に交渉を持ちかけるのがよいでしょう。

(※民法第611条:賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。)

ただし、大家さんによっては交渉に応じてもらえない場合もあります。あくまで「交渉の可能性がある」という程度に留めておき、過度な期待はしない方が精神的な負担も少ないでしょう。

給湯器の一般的な寿命(耐用年数)は?

給湯器の寿命を知っておくことは、故障が経年劣化によるものか、あるいは別の要因かを判断する上での一つの目安になります。

一般的に、家庭用ガス給湯器の寿命(耐用年数)は、おおよそ10年~15年と言われています。

これは、各メーカーが「設計上の標準使用期間」として定めている期間ともおおむね一致します。設計上の標準使用期間とは、「標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる期間」として設定されているものです。この期間は、給湯器本体に貼られた銘板シールに記載されていますので、一度確認してみることをおすすめします。

(参照:一般社団法人 日本ガス石油機器工業会ウェブサイトなど)

もちろん、この期間はあくまで目安であり、使用頻度や設置環境、メンテナンスの状況によって実際の寿命は前後します。

- 寿命が短くなる要因: 家族の人数が多く使用頻度が高い、潮風に当たる沿岸部に設置されている、井戸水や硬度の高い水を使用している、入浴剤を頻繁に使用する(追い焚き機能付きの場合)など。

- 寿命が長くなる要因: 使用頻度が低い、定期的なメンテナンスを行っているなど。

設置から10年近く経過している給湯器で、以下のようなサインが見られる場合は、寿命が近いと考えられます。

- お湯の温度が不安定になることが増えた

- お湯が出るまでに時間がかかるようになった

- 運転中の音が以前より大きくなった

- 排気口の周りがすすで黒ずんでいる

8年~10年以上経過した給湯器が故障した場合、一度修理しても、すぐに別の部品が故障するという「連鎖的な故障」が起きるリスクが高まります。そのため、修理費用が高額になる場合は、大家さんの判断で修理ではなく、新品への交換を選択することが多くなります。

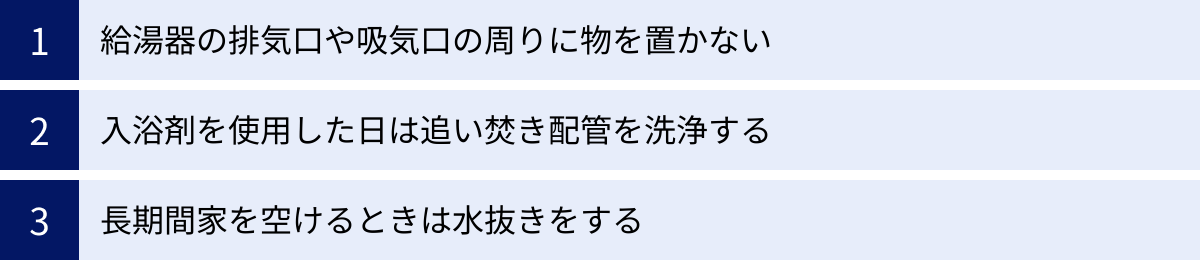

普段からできる!給湯器を長持ちさせるための使い方

給湯器は大家さんの所有物ですが、大切に使うことで故障のリスクを減らし、結果的に入居者自身の快適な生活を守ることにつながります。入居者でもできる、給湯器を長持ちさせるための簡単なメンテナンス方法や使い方をご紹介します。

給湯器の排気口や吸気口の周りに物を置かない

給湯器は、ガスを燃焼させるために新鮮な空気を取り込み(吸気)、燃焼後のガスを屋外に排出(排気)する必要があります。本体の前面や側面にある吸気口や、上部にある排気口が塞がれてしまうと、以下のようなトラブルの原因となります。

- 不完全燃焼: 空気が不足することで不完全燃焼を起こし、有毒な一酸化炭素(CO)が発生する危険性があります。また、すすが発生して給湯器内部を汚し、故障の原因にもなります。

- 異常着火・異音: 点火時に「ボンッ」という異常な音がしたり、燃焼が不安定になったりします。

- 過熱による安全装置の作動: 排気がうまくいかないと、給湯器内部の温度が異常に上昇し、過熱防止装置が作動して運転が停止します。これを繰り返すと、基板などに負担がかかり、寿命を縮める原因になります。

給湯器がベランダに設置されている場合、つい物干し竿を立てかけたり、植木鉢やゴミ袋、エアコンの室外機などを近くに置いたりしがちです。給湯器の周囲、特に前方と上方は、60cm以上(機種により異なる)の離隔距離を確保することが推奨されています。定期的に給湯器の周りを確認し、障害物がないかチェックする習慣をつけましょう。

入浴剤を使用した日は追い焚き配管を洗浄する

追い焚き機能付きの給湯器の場合、入浴剤の使用には少し注意が必要です。入浴剤に含まれる成分によっては、給湯器の内部部品や配管を傷め、故障の原因となることがあります。

特に注意が必要なのは、硫黄、酸、塩分(ソルト系)、固形物(ハーブや果実など)を含む入浴剤です。これらの成分が、追い焚き時に給湯器の熱交換器や循環ポンプ、配管内部に付着・蓄積すると、金属を腐食させたり、センサーの誤作動を引き起こしたりする可能性があります。

多くの給湯器メーカーは、にごり湯タイプや硫黄成分を含む入浴剤の使用を推奨していません。もし入浴剤を使用したい場合は、給湯器の取扱説明書を確認し、使用可能なタイプを選ぶようにしましょう。

そして、入浴剤を使用した日は、お風呂のお湯を抜いた後に、配管の洗浄を行うことをおすすめします。多くの給湯器には「配管洗浄」や「ふろ自動洗浄」といった機能が備わっています。浴槽の栓を抜くと自動で洗浄が始まる機種や、リモコンのボタン操作で洗浄できる機種があります。この機能を活用することで、配管内に残った入浴剤の成分を洗い流し、給湯器へのダメージを軽減できます。

長期間家を空けるときは水抜きをする

旅行や帰省などで数日以上家を空ける際、特に冬場は注意が必要です。外気温が0℃以下になる可能性がある場合、給湯器や配管内部の水が凍結し、膨張して配管を破裂させてしまう危険性があります。

これを防ぐために有効なのが「水抜き」です。給湯器には、凍結防止ヒーターが内蔵されていることが多いですが、これは給湯器本体を守るためのもので、接続されている配管までは保護できません。また、ヒーターは電気で作動するため、ブレーカーを落として家を空ける場合は機能しません。

長期不在時の水抜きの手順は、以下の通りです。(※機種により詳細は異なりますので、取扱説明書をご確認ください)

- ガスの元栓を閉める: 給湯器本体の下にあるガスの元栓を閉めます。

- 給湯器の電源プラグを抜く: ブレーカーを落とさない場合は、コンセントから電源プラグを抜きます。

- 給水元栓を閉める: 給湯器本体の下にある給水バルブ(止水栓)を閉めます。

- 家中の蛇口を全開にする: キッチン、洗面所、浴室など、家の中にあるすべての蛇口(お湯側)を開けます。

- 給湯器の水抜き栓を開ける: 給湯器本体の下部にある「水抜き栓」(数カ所ある場合も)を回して開け、内部に残っている水を完全に排出します。

この作業を行うことで、配管破裂のリスクを大幅に減らすことができます。特に寒冷地にお住まいの方は、冬場の長期不在時には必ず実施するようにしましょう。

まとめ:賃貸の給湯器トラブルはまず大家さん・管理会社へ相談を

この記事では、賃貸物件で給湯器の故障が疑われる場合の対処法について、網羅的に解説してきました。

お湯が出ないという突然のトラブルに見舞われると、誰でも焦ってしまうものです。しかし、そんな時こそ冷静に行動することが、スムーズな解決と不要なトラブルの回避につながります。

最後に、この記事の最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

- まずは自己チェックから: 「故障だ!」と決めつける前に、リモコンの電源、エラーコード、ガスの元栓、ブレーカーなど、ご自身で簡単に確認できる7つの項目をチェックしましょう。単純な見落としが原因であることも少なくありません。

- 故障と判断したら、症状をまとめて連絡: 自己チェックで解決しない場合は、故障の可能性が高いです。お湯の温度、異音・異臭、水漏れの有無など、具体的な症状をメモや写真で記録し、大家さんや管理会社に正確に伝えましょう。

- 費用負担は原則大家さん: 経年劣化や通常使用での故障の場合、その修理・交換費用は貸主である大家さんが負担するのが原則です。入居者の故意・過失でない限り、費用を心配しすぎる必要はありません。

- 絶対にやってはいけないNG行動:

- 大家さん・管理会社に無断で業者を呼ばないこと。費用を自己負担する最大のリスクです。

- 自分で給湯器を分解・修理しないこと。ガス漏れや一酸化炭素中毒など、命に関わる危険があります。

賃貸物件の給湯器は、あくまで大家さんの所有物であり、借りている設備です。トラブルが発生した際の第一連絡先は、必ず大家さんまたは管理会社です。この基本ルールを守ることが、あなた自身を金銭的なリスクや安全上の危険から守るための最も確実な方法です。

日頃から給湯器の周りをきれいに保ち、大切に使うことを心掛けつつ、万が一の際にはこの記事で解説した手順を思い出して、落ち着いて対応してください。そうすれば、給湯器のトラブルもきっと乗り越えられるはずです。