日本の高齢化が進む中、「高齢」を理由に賃貸物件を借りにくくなる、いわゆる「賃貸の壁」が社会的な課題となっています。長年住み慣れた家を離れ、新しい住まいを探す高齢者や、そのご家族にとって、入居審査は大きな不安要素の一つです。しかし、結論から言えば、ポイントを押さえて適切に準備をすれば、高齢者でも賃貸物件を借りることは十分に可能です。

この記事では、なぜ高齢者が賃貸物件を借りにくいとされるのか、その背景にある大家さん(貸主)側の具体的な理由を解説します。その上で、入居審査を通過しやすくするための6つの具体的な対策、高齢者におすすめの物件の種類、利用できる公的な制度やサービス、そしてご家族ができるサポートまで、網羅的に詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、高齢者の賃貸物件探しに関する不安が解消され、ご自身やご家族に最適な住まいを見つけるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

高齢者が賃貸物件を借りにくい3つの理由

高齢者が賃貸物件の入居審査で断られやすい背景には、大家さん(貸主)側が抱くいくつかの合理的な懸念が存在します。これは単なる年齢による差別ではなく、賃貸経営におけるリスク管理の観点からの判断であることがほとんどです。ここでは、その主な3つの理由を掘り下げて解説します。これらの理由を正しく理解することが、効果的な対策を立てるための第一歩となります。

① 孤独死のリスク

最も大きな懸念点として挙げられるのが「孤独死」のリスクです。孤独死とは、誰にも看取られることなく一人で亡くなり、死後しばらく経ってから発見される状況を指します。特に身寄りのない単身の高齢者の場合、このリスクが高いと判断されがちです。

大家さんにとって、所有する物件内で孤独死が発生することは、経営上の大きなダメージに繋がります。

第一に、物件が「事故物件」扱いになることによる資産価値の低下です。孤独死、特に発見が遅れたケースでは、遺体の腐敗による汚損や臭気が建物に深刻なダメージを与えます。これを原状回復するための特殊清掃やリフォームには、数十万円から時には数百万円という高額な費用がかかることがあります。これらの費用は、連帯保証人がいない場合、基本的に大家さんが負担しなければなりません。

第二に、心理的瑕疵(かし)による影響です。心理的瑕疵とは、物件そのものに物理的な欠陥はないものの、過去にそこで人の死があったという事実が、住む人に対して心理的な抵抗感を与える状態を指します。宅地建物取引業法では、こうした事実を次の入居希望者に対して告知する義務が定められています。過去に死亡事故があった物件と知れば、多くの人は入居をためらうでしょう。結果として、家賃を大幅に下げなければならなくなったり、長期間空室が続いたりするリスクを負うことになります。

このように、孤独死は金銭的な損失と、将来の入居者募集の困難さを同時にもたらすため、大家さんとしては極力避けたい事態なのです。この不安を払拭するためには、後述する「見守りサービス」の利用や、緊急連絡先となる親族の協力体制を明確に示すことが非常に重要になります。

② 家賃滞納のリスク

次に懸念されるのが、家賃の滞納リスクです。賃貸経営は、毎月の安定した家賃収入によって成り立っています。そのため、入居者の支払い能力は、審査における最も重要な評価項目の一つです。

高齢者の主な収入源は、公的年金や退職金、そしてこれまでの貯蓄です。現役世代のように給与が昇給していく可能性は低く、収入が固定されているか、あるいは減少していく傾向にあります。大家さん側から見ると、この固定された収入の中から、長期にわたって安定的に家賃を支払い続けられるかという点に不安を感じるのです。

特に、年金収入のみで生活している場合、年金額に対して家賃が高すぎると、生活費を圧迫し、滞納に繋がるのではないかと懸念されます。また、高齢になると病気や怪我で入院したり、介護が必要になったりする可能性が高まります。そうなると、予期せぬ医療費や介護サービスの利用料が発生し、家賃の支払いが後回しにされてしまうリスクが考えられます。

万が一、家賃滞納が発生した場合、その後の対応も大家さんにとっては大きな負担です。督促の連絡を入れたり、内容証明郵便を送ったり、場合によっては法的な手続きを経て強制退去を求めたりする必要が出てきます。こうした手続きは時間も費用もかかり、精神的なストレスも大きいものです。

こうした家賃滞納リスクに対しては、年金収入に加えて十分な預貯金があることを証明したり、支払い能力のある連帯保証人を立てたり、保証会社を利用したりすることで、大家さんの不安を和らげることができます。

③ 健康状態への不安

3つ目の理由は、加齢に伴う心身の健康状態への不安です。これは、ご本人の生活の質に関わる問題であると同時に、物件の維持管理や他の入居者との共同生活にも影響を及ぼす可能性があるため、大家さんにとって無視できない懸念点となります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 火の不始末による火災リスク:認知機能の低下や物忘れにより、ガスコンロの火を消し忘れるといった事態が懸念されます。火災は、その部屋だけでなく建物全体に甚大な被害を及ぼす大惨事になりかねません。

- 共同生活におけるトラブル:認知症の進行などにより、ゴミ出しのルールを守れなくなったり、夜中に大きな音を立ててしまったりと、他の入居者との間でトラブルが発生する可能性があります。こうしたトラブルは、他の入居者の退去に繋がることもあり、アパート全体の運営に支障をきたします。

- 緊急時の対応の遅れ:室内で転倒して動けなくなったり、急な体調不良に見舞われたりした場合、単身だと発見が遅れる可能性があります。これは前述の孤独死リスクにも直結する問題です。

- 物件の管理不全:身体機能の低下により、日常的な清掃が行き届かなくなり、部屋が不衛生な状態になってしまうことも考えられます。

これらの健康不安は、いずれも「何かあったときに誰が対応してくれるのか」という問題に行き着きます。身近に頼れる親族がいない場合、大家さんや管理会社がその役割を担わなければならないのではないか、という負担感が審査を慎重にさせるのです。

これらの3つの理由(孤独死、家賃滞納、健康不安)は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに深く関連し合っています。大家さんの懸念は、高齢者個人に対する否定的な感情ではなく、賃貸経営という事業を守るための合理的なリスク評価に基づいていることを理解し、それらの懸念を一つひとつ解消していく具体的な対策を講じることが、スムーズな入居への鍵となるのです。

高齢者が賃貸の入居審査に通りやすくなる6つのポイント

大家さんが抱える「孤独死」「家賃滞納」「健康不安」という3つのリスク。これらを払拭し、入居審査を有利に進めるためには、具体的な対策を講じ、安心材料を提供することが不可欠です。ここでは、審査に通りやすくなるための6つの重要なポイントを詳しく解説します。これらを組み合わせることで、貸主側の信頼を得やすくなります。

① 安定した収入があることを証明する

家賃滞納リスクを解消するため、「支払い能力に問題はない」ということを客観的な証拠で示すことが最も重要です。口頭で「大丈夫です」と伝えるだけでは説得力に欠けます。以下の書類を事前に準備し、申し込み時に提出しましょう。

- 年金証書・年金振込通知書:公的年金の受給額を証明する最も基本的な書類です。年間にどれくらいの収入があるかを明確に示せます。

- 預貯金残高証明書:銀行などの金融機関で発行してもらえます。潤沢な貯蓄があることを示せば、「万が一、年金だけでは足りない月があっても、貯蓄から支払える」という強力なアピールになります。一般的に、家賃の2〜3年分以上の残高があると、大家さんも安心しやすいと言われています。

- 課税証明書や確定申告書の控え:年金以外の収入(不動産収入や個人事業の収入など)がある場合は、これらの書類で所得を証明します。

重要なのは、希望する物件の家賃が、自身の収入に対して無理のない範囲であることを示すことです。一般的に、家賃は手取り月収(年金収入の場合は月額)の3分の1以内に収めるのが望ましいとされています。この基準をクリアしている物件を選ぶことも、審査通過のポイントです。不動産会社の担当者にこれらの書類を見せながら相談すれば、収入に見合った物件を提案してもらいやすくなります。

② 連帯保証人を立てる

連帯保証人は、家賃滞納リスクと孤独死リスクの両方をカバーする上で非常に強力なカードです。連帯保証人とは、契約者本人(入居者)が家賃を滞納した場合に、本人に代わって支払う義務を負う人のことです。

単なる「保証人」とは異なり、連帯保証人は「先に本人に請求してください(催告の抗弁権)」や「本人の財産から先に差し押さえてください(検索の抗弁権)」と主張することができません。つまり、契約者本人と全く同じ責任を負うことになります。

この重い責任を負うため、連帯保証人には現役で安定した収入のある親族(主に子どもや兄弟姉妹)が求められるのが一般的です。連帯保証人を立てることで、大家さんにとっては以下のメリットがあります。

- 家賃回収の確実性:万が一本人が支払えなくなっても、連帯保証人から家賃を回収できるため、滞納リスクが大幅に軽減されます。

- 緊急時の連絡先・対応者の確保:本人の体調が急変したり、孤独死してしまったりした場合に、連絡を取り、その後の手続き(荷物の引き取りや原状回復費用の支払いなど)を依頼できる相手がいるという安心感に繋がります。

連帯保証人を引き受けてくれる親族がいる場合は、必ず事前に相談し、承諾を得ておきましょう。申し込み時には、連帯保証人の収入証明書や印鑑証明書などの提出も求められます。親族の協力が得られることは、審査において絶大な効果を発揮します。

③ 保証会社を利用する

連帯保証人を頼める親族がいない、あるいは親族に負担をかけたくないという場合に有効なのが、家賃保証会社の利用です。家賃保証会社(家賃債務保証会社)とは、入居者が保証料を支払うことで、連帯保証人の役割を代行してくれる会社です。

もし入居者が家賃を滞納した場合、保証会社が大家さんに家賃を立て替えて支払います。その後、保証会社が入居者に対して立て替えた分の家賃を請求するという仕組みです。

近年では、高齢者に限らず、全ての入居者に対して保証会社の利用を必須とする物件が非常に増えています。大家さんにとっては、個人の連帯保証人よりも、組織として家賃回収を行う保証会社の方が確実性が高いと判断されるためです。

保証料の相場は、初回契約時に家賃の50%〜100%程度、その後は1年ごとに1万円程度の更新料がかかるのが一般的です。費用はかかりますが、連帯保証人がいないという大きなハードルをクリアできるため、積極的に利用を検討すべき選択肢です。

ただし、保証会社も独自の審査を行います。過去の家賃滞納履歴やクレジットカードの支払い遅延など、信用情報に問題があると審査に通らない場合もあるため注意が必要です。

④ 高齢者歓迎の物件に絞って探す

やみくもに物件を探すのではなく、最初から高齢者の入居に理解のある物件にターゲットを絞ることも、効率的で精神的な負担も少ない探し方です。不動産情報サイトなどで、「高齢者可」「シニア歓迎」「高齢者相談」といったキーワードで検索してみましょう。

これらの物件は、大家さん自身が高齢であったり、過去に高齢の入居者との良好な関係を築いていたりして、高齢者の入居に前向きなケースが多いです。また、物件の設備面でも、以下のような配慮がされていることがあります。

- 室内の段差が少ない、あるいはスロープが設置されている

- 廊下やトイレ、浴室に手すりが付いている

- 緊急通報システムが導入されている

こうした物件は、もともと高齢者の入居を想定しているため、審査のハードルが比較的低い傾向にあります。不動産会社の担当者に「高齢の親のために探しているのですが、高齢者歓迎の物件はありますか?」とストレートに聞いてみるのも良いでしょう。実績のある不動産会社であれば、そうした物件の情報をいくつか持っているはずです。

⑤ 子どもや親族に代理で契約してもらう

これは「代理契約」と呼ばれる方法で、入居するのは親(高齢者)ですが、賃貸借契約の名義人は子どもや親族になるというものです。この場合、入居審査は契約者である子どもの収入や勤務先、信用情報に基づいて行われるため、審査に通りやすくなるというメリットがあります。

ただし、この方法は誰でも自由にできるわけではありません。注意すべき点がいくつかあります。

- 大家さん・管理会社の承諾が必須:契約者と入居者が異なることを隠して契約するのは「契約違反」です。必ず事前に不動産会社に相談し、大家さんの許可を得なければなりません。

- 契約書への入居者情報の記載:許可が得られた場合でも、契約書には「契約者:子」「入居者:親」というように、実際の入居者の情報を明記する必要があります。

- 認められない物件も多い:単身者向け物件などでは、そもそも代理契約を認めていないケースも少なくありません。

あくまで最終手段の一つとして考え、利用する際は必ず正規の手続きを踏むことが重要です。正直に事情を話し、誠実に対応することで、特例として認めてもらえる可能性もあります。

⑥ 身元引受人を立てる

身元引受人は、連帯保証人とは少し役割が異なります。連帯保証人が主に金銭的な保証を担うのに対し、身元引受人は、入居者の生活全般のサポートや、万一の際の事後処理を担う役割を期待されます。

具体的には、以下のような役割です。

- 入院時の手続きのサポート

- 施設への入所が決まった際の退去手続きや荷物の片付け

- 死亡時の遺品整理や葬儀の手配

大家さんにとっては、孤独死リスクや健康不安への大きな安心材料となります。特に遺品整理は、残された家財の処分に法的な手続きが必要で非常に手間がかかるため、その責任を負ってくれる身元引受人の存在は非常に大きいのです。

物件によっては、連帯保証人と身元引受人の両方を求められることもあります。子どもや親族がこの役割を担うことで、「金銭面だけでなく、生活面や万一の際もしっかりと家族がサポートします」という強いメッセージになり、大家さんの信頼を得やすくなります。

これらの6つのポイントを理解し、ご自身の状況に合わせて準備を進めることで、貸主側の不安を安心に変えることができます。それが、高齢者の賃貸契約における審査通過の最大の秘訣と言えるでしょう。

高齢者におすすめの賃貸物件の種類

一般の民間賃貸住宅で苦戦する場合でも、諦める必要はありません。高齢者が安心して暮らせるように、国や地方自治体、公的機関が関与する様々な種類の賃貸住宅が存在します。これらの住宅は、高齢者の入居を前提としているため、審査の基準が柔軟であったり、生活を支援するサービスが整っていたりするのが特徴です。ここでは、代表的な4つの物件の種類を紹介します。

| 物件の種類 | 運営主体 | 主な特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| UR賃貸住宅 | 独立行政法人都市再生機構(UR) | 礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要。収入基準や貯蓄基準を満たせば入居可能。 | 初期費用や更新費用を抑えられる。保証人を探す必要がない。バリアフリー物件が豊富。 | 人気物件は抽選になることがある。所得(または貯蓄)が一定基準以上必要。 |

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 民間事業者など | 安否確認と生活相談サービスが必須。バリアフリー構造。食事提供や介護サービスはオプションで選択。 | 専門スタッフによる見守りがあり安心。生活の自由度が高い。 | 家賃の他にサービス費や食費などがかかり、月額費用は高めになる傾向。 |

| 高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃) | 民間事業者など(自治体の認定) | バリアフリー構造。緊急時対応サービスあり。所得に応じて国や自治体から家賃補助が出る。 | 家賃補助により費用を抑えられる可能性がある。公的な認定があり安心。 | 物件数が減少傾向にある。入居には所得制限がある。 |

| 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅 | 民間事業者など(自治体の登録) | 高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅として登録されている。 | 一般の市場で断られやすい人でも入居できる可能性が高い。 | 登録されているだけで、必ずしもバリアフリーや見守りサービスがあるわけではない。 |

UR賃貸住宅

UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理・運営する公的な賃貸住宅です。最大の魅力は、「礼金なし」「仲介手数料なし」「更新料なし」「保証人なし」という4つの「なし」にあります。

高齢者にとって特に大きなメリットは、保証人が不要である点です。保証人探しに苦労することなく、自立して契約を進めることができます。また、入居時の初期費用や、2年ごとの更新料もかからないため、経済的な負担を大幅に軽減できます。

入居には一定の収入基準が設けられていますが、高齢者向けの特例措置が充実しています。例えば、基準となる月収額に満たない場合でも、家賃の100倍(一部物件を除く)の預貯金があれば申し込みが可能です。これは、年金収入は少なくても貯蓄は十分にあるという高齢者にとって、非常に利用しやすい制度です。

物件も、室内の段差をなくしたり、手すりを設置したりといったバリアフリー仕様のものが豊富に揃っています。敷地内に公園や集会所、クリニックなどが併設されている団地も多く、安全で快適な生活環境が整っています。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)は、「高齢者住まい法」に基づいて都道府県に登録された、高齢者向けの賃貸住宅です。「安否確認サービス」と「生活相談サービス」の提供が義務付けられているのが最大の特徴です。

専門のスタッフが定期的に居室を訪問したり、緊急通報システムで見守ったりしてくれるため、万が一の時も安心です。これにより、単身の高齢者が抱える不安や、貸主側が懸念する孤独死のリスクを大幅に低減できます。

契約形態は、一般的な賃貸住宅と同じ「建物賃貸借契約」が多いため、有料老人ホームなどと比べて入居や退去の自由度が高いのもメリットです。また、多くのサ高住では、食事提供サービス(有料)や、訪問介護・デイサービスといった外部の介護保険サービスと連携しており、必要に応じて介護を受けながら生活を続けることも可能です。

ただし、家賃や共益費のほかに、基本サービス費や食費などがかかるため、月々の費用はUR賃貸住宅や一般の賃貸より高くなる傾向があります。主に自立して生活できる方から、要介護度が比較的軽い方向けの住まいと言えるでしょう。

高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)

高齢者向け優良賃貸住宅(こうれいしゃむけゆうりょうちんたいじゅうたく、通称:高優賃)は、高齢者が安全に暮らせるよう、バリアフリー構造や緊急時対応サービスの提供などを条件に、地方公共団体が認定した民間の賃貸住宅です。

最大の特徴は、入居者の所得に応じて国や自治体から家賃の一部が補助される点です。これにより、比較的低い家賃負担で、質の高い住環境を確保できる可能性があります。

ただし、高優賃制度は2011年に創設された「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」制度に役割が統合されつつあり、新規の供給は行われておらず、物件数は年々減少傾向にあります。また、入居するには自治体が定める所得制限などの条件をクリアする必要があります。お住まいの地域にまだ高優賃の物件が残っているか、家賃補助の対象となるかについては、自治体の窓口で確認が必要です。

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅

これは「セーフティネット住宅」とも呼ばれ、高齢者、障がい者、子育て世帯、低所得者など、住宅の確保に特に配慮が必要な人々(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県や市町村に登録された物件のことです。

この制度の目的は、一般の賃貸市場で部屋を借りにくい人々を受け入れる大家さんを増やし、セーフティネットを構築することです。入居を拒まないという条件で登録されているため、高齢者であることを理由に入居を断られる可能性は低いと言えます。

物件を探すには、国土交通省が運営する「セーフティネット住宅情報提供システム」という専用のウェブサイトを利用します。ここで全国の登録物件を検索できます。

ただし、注意点として、この制度はあくまで「入居を拒まない」という登録であり、物件自体が必ずしも高齢者向けにバリアフリー化されていたり、見守りサービスが付いていたりするわけではありません。物件の設備やサービス内容は個々に異なるため、UR賃貸やサ高住のように手厚いサポートが標準装備されているとは限らない点を理解しておく必要があります。

これらの選択肢の中から、ご自身の健康状態、経済状況、そしてどのような暮らしをしたいかという希望を照らし合わせ、最適な住まいの形を見つけていくことが大切です。

高齢者の賃貸契約で利用できる制度やサービス

物件の種類だけでなく、高齢者の賃貸契約やその後の生活を経済的・物理的にサポートしてくれる様々な制度やサービスが存在します。これらを上手く活用することで、大家さんの不安を解消し、入居後も安心して生活を送ることができます。ここでは、知っておくと役立つ3つの制度・サービスを紹介します。

家賃債務保証制度

連帯保証人が見つからず、民間の保証会社の審査にも通らなかった場合のセーフティネットとして、公的な家賃債務保証制度があります。これは、社会福祉法人やNPO法人などの「居住支援法人」が連帯保証人となり、高齢者の円滑な入居を支援する仕組みです。

この制度の大きな特徴は、単に家賃を保証するだけでなく、入居後の見守りや生活相談といったサポートも一体的に提供されることが多い点です。例えば、居住支援法人のスタッフが定期的に訪問して安否確認を行ったり、金銭管理の相談に乗ってくれたりします。これにより、家賃滞納や孤独死といったリスクを複合的に低減できるため、大家さん側も安心して物件を貸しやすくなります。

利用するには、まずお住まいの自治体の福祉担当窓口や、後述する「居住支援協議会」に相談することから始まります。そこで、地域の居住支援法人を紹介してもらい、具体的な支援内容や利用条件、保証料などについて説明を受けます。

民間の保証会社が「信用」を基準に審査するのに対し、公的な制度は「支援の必要性」を基準にしている点が異なります。そのため、経済的に困窮している、身寄りがないといった、より支援が必要な状況にある高齢者にとって、最後の頼みの綱となる重要な制度です。

見守りサービス

孤独死や健康不安といった大家さんの懸念を払拭し、何よりもご本人と離れて暮らすご家族の安心のために、民間の見守りサービスの利用は非常に有効な手段です。自ら進んでこれらのサービスを契約し、その事実を不動産会社や大家さんに伝えることで、「万一の事態に備える意識が高い入居者」として、ポジティブな印象を与えることができます。

見守りサービスには、ライフスタイルや費用に応じて様々な種類があります。

- センサー型サービス:自宅のドアやトイレ、冷蔵庫などにセンサーを設置し、一定時間動きが感知されない場合に異常と判断して家族や警備会社に通知する仕組みです。プライバシーに配慮しつつ、24時間自動で見守りが可能です。

- 訪問・電話型サービス:郵便局員や宅配サービスのスタッフ、専門のオペレーターなどが定期的に自宅を訪問したり、電話をかけたりして直接安否を確認します。人とのコミュニケーションが安心に繋がる方におすすめです。

- 緊急通報(駆けつけ)サービス:急な体調不良や転倒時に、ペンダント型のボタンを押すだけで、警備会社のスタッフが駆けつけてくれるサービスです。持病がある方や、転倒のリスクが心配な方に特に有効です。

- カメラ型サービス:室内にカメラを設置し、離れて暮らす家族がスマートフォンなどでいつでも様子を確認できるサービスです。プライバシーへの配慮が必要ですが、直接的な安心感は最も高いと言えます。

これらのサービスを契約していることを証明する書類を申し込み時に提示すれば、貸主側の「もしも」の不安を具体的な対策でカバーしていることを示せ、審査において有利に働く可能性があります。

自治体の家賃補助・助成金制度

家賃滞納リスクを経済的な側面からカバーするために、各地方自治体が独自に設けている高齢者向けの家賃補助制度や助成金制度の活用も検討しましょう。これらの制度は、低所得の高齢者が安定した住生活を送れるように支援することを目的としています。

制度の名称や内容は自治体によって様々で、「高齢者世帯家賃助成制度」「住まい確保支援事業」といった名前で実施されています。助成される金額は月額数千円から1万円程度が一般的ですが、家計にとっては大きな助けとなります。

多くの場合、以下のような条件が設けられています。

- 年齢:65歳以上など、一定の年齢要件がある。

- 所得:住民税が非課税であるなど、所得が一定額以下であること。

- 住居:民間の賃貸住宅に住んでいること。

- その他:同居者の有無、生活保護を受けていないことなど。

ご自身が対象になるかどうか、どのような手続きが必要かについては、現在お住まいの、または転居を予定している市区町村の役所のウェブサイトで確認するか、高齢福祉課や住宅課などの担当窓口に直接問い合わせるのが確実です。「(自治体名) 高齢者 家賃補助」といったキーワードで検索してみると良いでしょう。

これらの制度は、年度ごとに予算が決まっているため、申請期間が限られていたり、募集戸数が決まっていたりすることがあります。関心がある場合は、早めに情報収集を始めることをおすすめします。

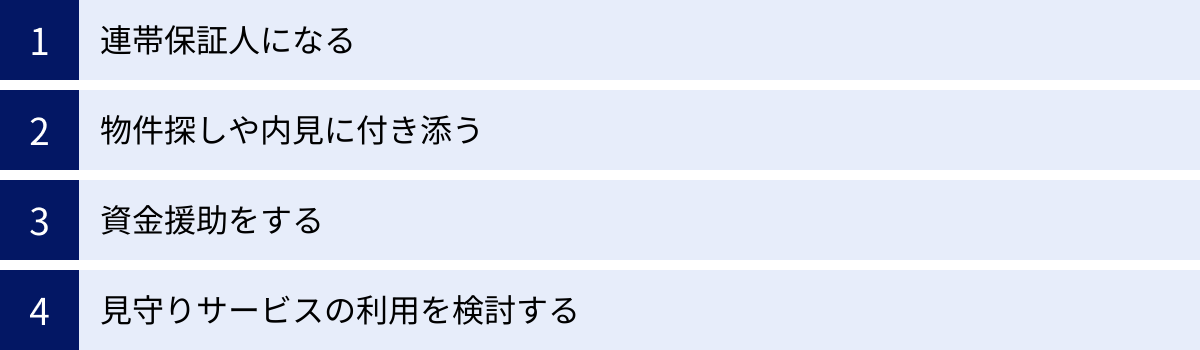

高齢の親の物件探しで家族ができること

高齢の親が一人で賃貸物件を探すのは、情報収集から契約手続きまで、体力面でも精神面でも大きな負担となります。ここでは、子どもや親族など、ご家族が積極的に関わることで、物件探しをスムーズに進めるための具体的なサポート方法を解説します。家族の協力的な姿勢は、大家さんに安心感を与え、審査を有利にする効果も期待できます。

連帯保証人になる

家族ができるサポートの中で、最も直接的かつ効果的なのが、連帯保証人になることです。前述の通り、連帯保証人は契約者本人と同等の重い支払い責任を負いますが、その存在は大家さんにとって最大の安心材料となります。

現役で安定した収入のある子どもが連帯保証人になることで、親の年金収入だけでは不安視されがちな家賃滞納リスクを完全にカバーできます。また、万一親に何かあった際の緊急連絡先、そして事後処理の責任者としての役割も担うことになり、孤独死への懸念も払拭できます。

実際に、「安定した収入のあるお子さんが連帯保証人になるなら」という条件で、入居を許可する大家さんは非常に多いです。親の物件探しが難航している場合、連帯保証人になることを申し出るだけで、状況が大きく好転する可能性があります。

もちろん、その責任の重さを十分に理解した上で引き受ける必要があります。親子間で家賃の支払い計画について事前にしっかりと話し合い、万が一の事態に備えておくことが大切です。

物件探しや内見に付き添う

情報収集や現地確認のサポートも、家族の重要な役割です。

- インターネットでの情報収集:高齢の親は、スマートフォンの操作やインターネットでの情報検索が苦手な場合があります。代わりに不動産情報サイトで希望条件に合う物件を検索し、候補をいくつかリストアップしてあげましょう。「高齢者歓迎」「バリアフリー」「1階の部屋」といった条件で絞り込むと効率的です。

- 不動産会社への問い合わせ・訪問:候補物件が見つかったら、電話で問い合わせたり、一緒に不動産会社を訪問したりします。家族が同席することで、親本人では伝えきれない細かな状況や希望を正確に伝えることができます。

- 内見への同行:内見は必ず一緒に行きましょう。親本人は部屋の間取りや日当たりに目が行きがちですが、家族はより客観的な視点でチェックすることが重要です。室内のわずかな段差、廊下や階段の幅、手すりの有無、コンセントの位置、近隣の坂道の有無、スーパーや病院までの距離など、高齢者の生活のしやすさに関わるポイントを細かく確認します。

不動産会社の担当者や大家さんとの面談の際に家族が同席し、「何かあれば私たちが責任をもってサポートします」という姿勢を明確に示すことは、何よりの信頼アピールになります。

資金援助をする

賃貸契約には、家賃だけでなく、敷金、礼金、仲介手数料、保証料、火災保険料といった初期費用がかかります。これらは合計で家賃の4〜6ヶ月分にもなり、まとまった出費となります。さらに、引っ越し業者への支払いも必要です。

親の貯蓄だけではこれらの費用を賄うのが難しい場合、家族が資金援助を検討することも大きなサポートになります。初期費用の一部または全額を援助する、あるいは月々の家賃の一部を仕送りする、といった形が考えられます。

ただし、年間110万円を超える金銭のやり取りは贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。生活費や教育費としての仕送りは基本的に非課税ですが、高額な援助を検討する場合は、念のため税務署や税理士に相談することをおすすめします。

資金援助を行う際は、親子間で曖昧にせず、誰が何をどれだけ負担するのかを明確にしておくことが、後のトラブルを避けるために重要です。

見守りサービスの利用を検討する

親の安全確保と、貸主へのアピールの両面から、見守りサービスの導入を家族から提案するのも良い方法です。

親本人は「まだそんなものは必要ない」「監視されているようで嫌だ」と抵抗感を示すかもしれません。その際は、「親の安全のため」というだけでなく、「離れて暮らす私たち家族が安心するために協力してほしい」という視点でお願いしてみましょう。また、カメラのようにプライバシーへの抵抗が強いものではなく、人感センサーやポットの使用状況で見守るタイプなど、本人の生活スタイルに合わせたサービスを複数提案し、一緒に選ぶ姿勢が大切です。

「万が一の時は、すぐに私たちが駆けつけられる体制です。それに加えて、24時間対応の見守りサービスも契約します」と不動産会社や大家さんに具体的に伝えることで、家族ぐるみで入居後のリスク管理に取り組む真摯な姿勢が伝わり、審査において非常に良い影響を与えるでしょう。

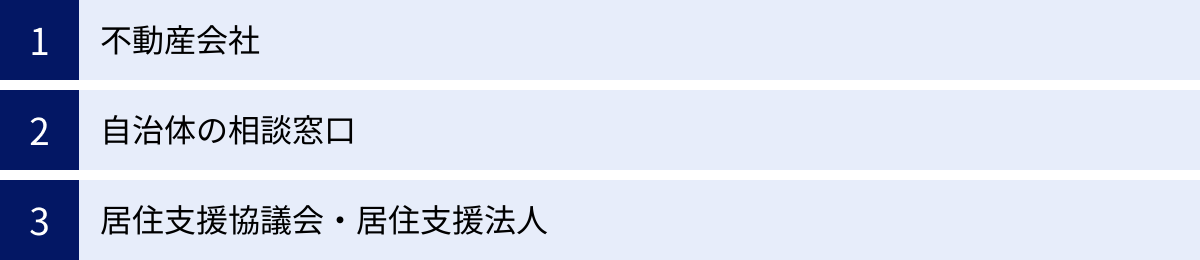

賃貸物件探しの相談先

高齢者の賃貸物件探しは、一人や家族だけで抱え込まず、専門的な知識を持つ様々な窓口に相談することが成功への近道です。ここでは、状況に応じて頼れる3つの主要な相談先を紹介します。これらの窓口を上手く連携させることで、より多くの選択肢と解決策が見つかるはずです。

不動産会社

物件探しの基本となるのが、街の不動産会社です。しかし、どの不動産会社に相談するかによって、得られる情報やサポートの質は大きく変わります。

- 地域密着型の不動産会社:長年その地域で営業している不動産会社は、地元の大家さんとの繋がりが深いという強みがあります。インターネットには掲載されていない未公開物件や、「この人なら」と信頼関係で貸してもらえる物件の情報を持っている可能性があります。大家さんの人柄や物件の細かな事情にも詳しいため、高齢者の入居に理解のある大家さんを紹介してもらいやすいかもしれません。

- 大手の不動産会社:全国的なネットワークを持ち、取り扱い物件数が圧倒的に多いのが魅力です。高齢者向けのサービス(保証会社や見守りサービスなど)と提携していることも多く、ワンストップで相談できるメリットがあります。ウェブサイトの検索機能も充実しているため、最初の情報収集に適しています。

どちらのタイプが良いということではなく、重要なのは「高齢者の仲介実績が豊富かどうか」です。相談に訪れた際に、親身になって話を聞き、高齢者が抱える特有の課題を理解した上で、具体的な提案をしてくれる担当者を見つけることが鍵となります。

相談する際は、収入状況、健康状態、連帯保証人の有無、希望するサポートなど、こちらの状況を包み隠さず正直に伝えることが大切です。誠実な態度は信頼関係を築く第一歩となり、担当者も本気で物件探しを手伝ってくれるでしょう。

自治体の相談窓口

不動産会社でなかなか良い物件が見つからない、あるいは入居を断られてしまった場合には、公的な窓口である市区町村の役所に相談してみましょう。

担当となる部署は自治体によって異なりますが、主に「高齢福祉課」「福祉相談課」「住宅課」といった名称の課が窓口となります。これらの窓口では、以下のような情報提供や支援を行っています。

- 公営住宅(都営・市営住宅など)の案内:入居には所得制限や抽選がありますが、家賃が安く、高齢者向けの配慮がされた住宅の情報を提供してくれます。

- 家賃補助・助成金制度の情報提供:前述した自治体独自の家賃補助制度について、詳細な条件や申請方法を教えてもらえます。

- 地域の関連機関への橋渡し:後述する「居住支援協議会」や「居住支援法人」といった、より専門的な支援機関を紹介してくれます。

公的な窓口は、直接物件を仲介するわけではありませんが、住まいに困っている高齢者のためのセーフティネットとして、様々な制度や支援団体に繋いでくれる重要なハブの役割を果たします。行き詰まりを感じたら、まずは電話で問い合わせてみることをおすすめします。

居住支援協議会・居住支援法人

「居住支援協議会」や「居住支援法人」は、住宅確保要配慮者の住まい探しを専門的にサポートするために、「住宅セーフティネット法」に基づいて設置された組織です。これは、高齢者の賃貸物件探しにおける、いわば「最後の砦」とも言える強力な味方です。

- 居住支援協議会:自治体、不動産関係団体、福祉団体などが連携して設立されるプラットフォームです。地域の住宅支援に関する課題を共有し、協力体制を築く役割を担います。

- 居住支援法人:都道府県から指定を受けたNPO法人や社会福祉法人などが、実際の支援活動を行います。

居住支援法人が提供する具体的なサポート内容は多岐にわたります。

- 物件情報の提供:協力関係にある不動産会社や大家さんから、高齢者の入居を受け入れてくれる物件の情報を集約し、提供します。

- 不動産会社への同行・交渉支援:相談者と一緒に不動産会社を訪問し、専門的な立場から入居の交渉をサポートします。

- 家賃債務保証:公的な保証人となり、入居契約を後押しします。

- 入居後の見守りや生活相談:定期的な訪問や電話連絡により、入居後の生活を見守り、孤立を防ぎます。

公的なお墨付きがある組織が間に入ることで、大家さん側も安心して物件を貸すことができるようになります。民間の不動産会社だけで解決が難しいと感じた場合は、「(お住まいの都道府県名) 居住支援法人」とインターネットで検索し、連絡を取ってみましょう。各都道府県のウェブサイトにも、指定された居住支援法人の一覧が掲載されています。

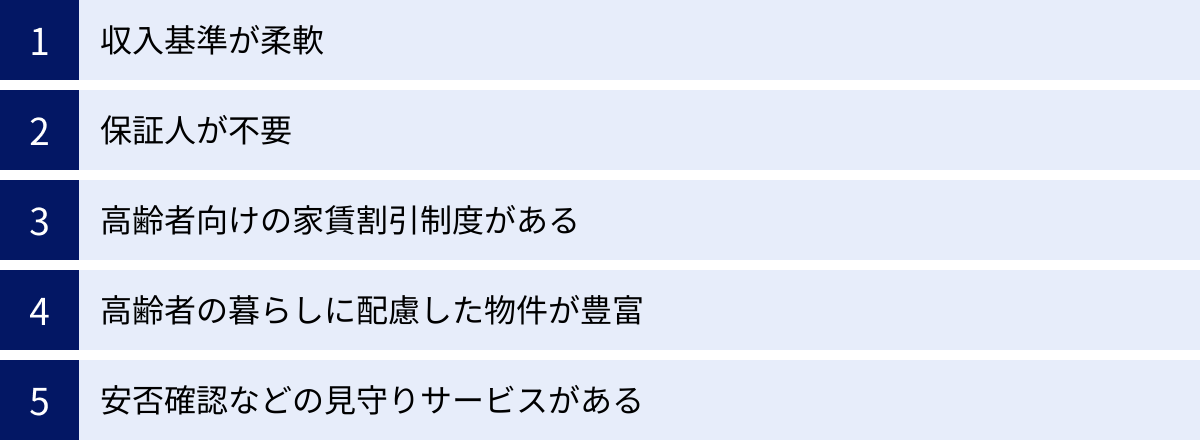

保証人不要で探すならUR賃貸住宅も選択肢に

これまで様々な対策や物件の種類を紹介してきましたが、特に「連帯保証人がいない」「初期費用を抑えたい」という高齢者の方にとって、UR賃貸住宅は非常に有力な選択肢となります。最後に、改めてUR賃貸住宅が高齢者におすすめである理由を、具体的なメリットと共に深掘りしていきます。

収入基準が柔軟

UR賃貸住宅には入居のための収入基準がありますが、高齢者世帯には複数の特例制度が用意されており、間口が広く設定されています。

まず、基本的な収入基準として、申込者本人の平均月収額が、基準月収額(家賃額に応じて定められた金額)以上であることが求められます。しかし、この基準を満たせない場合でも、以下のいずれかの方法で申し込みが可能です。

- 貯蓄基準制度:基準月収額に満たなくても、金融機関に家賃の100倍以上の預貯金があれば、収入基準をクリアしたとみなされます。例えば、家賃8万円の物件であれば、800万円の貯蓄があれば申し込みが可能です。これは、安定した年金収入はなくても、これまでコツコツと貯めてきた貯蓄がある高齢者にとっては、非常に大きなメリットです。

- 家賃の一時払い制度:一定期間(1年〜10年)の家賃と共益費をまとめて前払いすることで、収入要件が問われなくなります。まとまった資金が必要ですが、月々の支払いの心配がなくなります。

これらの柔軟な基準により、多様な経済状況の高齢者が入居しやすくなっています。(参照:UR都市機構公式サイト)

保証人が不要

UR賃貸住宅の最大のメリットと言っても過言ではないのが、連帯保証人が一切不要である点です。子どもや親族に保証人を頼む心理的な負担や、保証人を探す手間から完全に解放されます。身寄りのない方や、家族に迷惑をかけたくないと考える方でも、ご自身の力だけで契約を進めることができます。

また、近年多くの民間賃貸で必須となっている保証会社への加入も不要です。そのため、契約時に支払う保証料(家賃の0.5〜1ヶ月分)や、毎年の更新料(1万円程度)もかかりません。保証人不要という手軽さに加え、経済的なメリットも非常に大きいのです。

高齢者向けの家賃割引制度がある

UR賃貸住宅では、入居者のライフステージに応じた様々な家賃割引制度が用意されており、高齢者やその家族が利用できるものもあります。

例えば、「近居割」は、UR賃貸住宅に既にお住まいの親族(親または子)の近くにある別のUR賃貸住宅に、新たに入居する場合に、最長5年間、家賃が5%割引になる制度です。(※一部団地では割引率20%の「近居割ワイド」も適用)これにより、親子が近くに住み、いざという時に支え合える環境を、経済的な負担を軽減しながら実現できます。

他にも、所得が一定以下の世帯向けの家賃減額制度など、物件や入居者の条件によって利用できる制度があります。これらの制度を上手く活用することで、月々のランニングコストを抑えることが可能です。

高齢者の暮らしに配慮した物件が豊富

UR賃貸住宅は、ハード面でも高齢者が安心して暮らせる工夫が凝らされています。長年の住宅供給の実績に基づき、バリアフリー設計が施された物件が数多くあります。

- 床の段差を解消

- 廊下やトイレ、浴室への手すりの設置

- 使いやすい高さのスイッチパネル

- 緊急時に外部へ通報できる装置の設置

これらの設備が整った「高齢者向け優良賃貸住宅」や、さらに生活支援サービスを付加した「健康寿命サポート住宅」など、様々なタイプの物件が用意されています。また、多くのUR団地は敷地が広く、緑豊かな公園や歩きやすい遊歩道が整備されており、日々の散歩や外出も安全に楽しむことができます。

安否確認などの見守りサービスがある

URでは、入居者が安心して生活を送れるよう、ソフト面でのサポートも充実させています。団地内の「生活支援アドバイザー」が、高齢者世帯への定期的な訪問や電話による安否確認を行ったり、暮らしの困りごとの相談に乗ったりしてくれます。

また、外部の事業者と連携し、食事の宅配サービス、家事代行サービス、警備会社による24時間の駆けつけサービスなどを、有料オプションとして利用できる団地も増えています。

このように、UR賃貸住宅は、保証人不要という入り口のハードルの低さに加え、入居後の生活を物理的・精神的に支えるための環境が総合的に整っているのが大きな強みです。高齢者の住まい探しにおいて、まず最初に検討すべき、非常に頼りになる選択肢と言えるでしょう。