出張や研修、自宅のリフォーム、あるいは「お試し移住」など、数週間から数ヶ月だけ住まいが必要になる場面は意外と多いものです。そんな時に便利なのが「短期賃貸物件」です。しかし、一般的な賃貸物件と何が違うのか、マンスリーマンションとはどう異なるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、分からないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、短期賃貸物件の基礎知識から、メリット・デメリット、具体的な探し方、契約時の注意点までを網羅的に解説します。あなたの目的やライフスタイルに最適な住まいを見つけるための羅針盤として、ぜひ最後までお役立てください。短期滞在の選択肢を正しく理解することで、費用を抑えつつ、快適な仮住まい生活を実現できます。

目次

短期賃貸とは

まずはじめに、「短期賃貸」という言葉の基本的な意味合いと、その背景にある契約形態について深く掘り下げていきましょう。この概念を正確に理解することが、物件選びで失敗しないための第一歩となります。

短期間だけ借りられる賃貸物件のこと

短期賃貸とは、その名の通り、数週間から1年未満といった比較的短い期間での居住を目的として貸し出される賃貸物件の総称です。一般的な賃貸物件が通常2年契約であるのに対し、短期賃貸はより柔軟な期間設定が可能な点が最大の特徴です。

このような物件が必要とされる背景には、現代社会の多様なニーズがあります。

- ビジネスシーンでの利用:企業の研修、数ヶ月にわたるプロジェクトへの参加、転勤前の仮住まいなど、ビジネスパーソンが一時的に生活拠点を必要とするケース。

- プライベートな事情での利用:自宅の建て替えや大規模リフォーム中の仮住まい、実家を離れての就職活動の拠点、離婚や別居に伴う一時的な住居確保など。

- ライフスタイルの変化に伴う利用:進学先や就職先の街に本格的に引っ越す前の「お試し住み」、ワーケーションや多拠点生活(デュアルライフ)の実践、長期旅行の拠点など。

これらのニーズに応えるため、短期賃貸は単に「短い期間住める」というだけでなく、利用者の手間を省くための工夫が凝らされている場合が多くあります。例えば、生活に必要な家具や家電が備え付けられていたり、インターネット環境が整備されていたりする物件も少なくありません。

ただし、「短期賃貸」という言葉は法的に明確に定義された用語ではなく、短期での利用が可能な物件全般を指す便利な呼び名と捉えるのが適切です。そのため、物件の種類や契約内容は多岐にわたります。後述する「マンスリーマンション」や「定期借家物件」も、この短期賃貸の大きなカテゴリの中に含まれるものと理解しておくと良いでしょう。

短期賃貸で使われる2つの契約形態

短期賃貸物件を理解する上で非常に重要なのが、「どのような契約に基づいて部屋を借りるのか」という点です。主に「普通借家契約」と「定期借家契約」という2つの形態が使われます。この違いを知らないと、更新や解約の際に思わぬトラブルに繋がる可能性があるため、しっかりと押さえておきましょう。

普通借家契約

普通借家契約は、日本の賃貸住宅で最も一般的に用いられている契約形態です。通常、契約期間は2年と定められていますが、この契約の最大の特徴は、借主(入居者)が希望すれば原則として契約を更新できる点にあります。貸主(大家さん)側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、「正当事由」が必要とされ、そのハードルは非常に高く設定されています。これは、借主の居住権を強く保護するための法律(借地借家法)に基づいています。

「では、なぜ短期賃貸で普通借家契約が使われるのか?」と疑問に思うかもしれません。これは、契約書に「短期解約違約金」や「解約予告期間」に関する特約を設けることで、短期利用に対応しているケースがあるためです。

例えば、「契約から1年未満で解約する場合は、違約金として家賃の1ヶ月分を支払う」といった特約です。これにより、借主は違約金を支払うことで短期での退去が可能になります。しかし、貸主側から見れば、短期で退去されると次の入居者を探す手間や空室期間のリスクが発生するため、そもそも短期利用を前提とした普通借家契約の物件は多くありません。もし見つかったとしても、貸主が短期利用を承諾してくれるかどうかの交渉が必要になることが一般的です。

定期借家契約

定期借家契約は、2000年に導入された比較的新しい契約形態です。普通借家契約との決定的な違いは、契約で定められた期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了するという点です。

この「期間が来たら必ず契約が終わる」という特性が、まさに短期賃貸のニーズと合致しています。貸主は「3ヶ月だけ」「半年だけ」といった形で期間を区切って安心して貸し出すことができ、借主もその期間内での利用を前提として契約します。

もし、契約期間満了後も住み続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意すれば「再契約」が可能です。ただし、これはあくまで新しい契約を結び直す行為であり、自動的に更新されるわけではありません。貸主が再契約を望まなければ、期間満了をもって退去する必要があります。

短期賃貸物件を探す際には、この「定期借家契約」の物件が主な選択肢となることを覚えておきましょう。契約形態を理解することは、自分の滞在プランに合った物件を選び、予期せぬトラブルを避けるための重要な鍵となります。

短期で住める物件の主な種類

一口に「短期で住める物件」と言っても、その選択肢は一つではありません。契約形態や設備、サービスの有無によって、いくつかの種類に分けられます。ここでは、代表的な4つの種類を取り上げ、それぞれの特徴やどんな人に向いているのかを詳しく解説します。

| 物件の種類 | 主な契約形態 | 家具・家電 | 費用の特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 一般的な賃貸物件 | 普通借家契約(短期解約特約付き) | 基本的になし | 初期費用(敷金・礼金等)が高めだが、月額家賃は比較的安い。 | 自分の家具を持ち込みたい人、1年程度の滞在を考えている人。 |

| 定期借家物件 | 定期借家契約 | 物件による(ない場合が多い) | 家賃は相場よりやや割高な場合がある。契約期間が明確。 | 滞在期間がはっきり決まっている人、契約の柔軟性より確実性を重視する人。 |

| マンスリー・ウィークリーマンション | 一時使用賃貸借契約など | あり | 初期費用は安いが、月額費用は割高。光熱費等込みの場合が多い。 | とにかく手軽に入居したい人、数週間〜数ヶ月の超短期滞在の人。 |

| シェアハウス・ゲストハウス | 賃貸借契約/利用契約 | あり(共用部・個室) | 家賃が比較的安く、共益費に光熱費等が含まれることが多い。 | 費用を抑えたい人、他の入居者との交流を楽しみたい人。 |

一般的な賃貸物件

通常「賃貸マンション」や「アパート」と呼ばれる、契約期間を2年とする普通借家契約の物件です。前述の通り、基本的には長期居住を前提としていますが、中には短期利用を容認してくれる物件も存在します。

これらを見つけるには、不動産会社に「短期で住みたいのですが」と直接相談し、貸主と交渉してもらうのが一般的です。あるいは、契約書に「1年未満の解約は違約金1ヶ月分」といった特約が付いている物件を探す方法もあります。

- メリット:物件数が圧倒的に多いため、エリアや間取りの選択肢が豊富です。また、後述するマンスリーマンションなどに比べて、月々の家賃設定自体は割安な傾向にあります。自分の好きな家具やインテリアで部屋をコーディネートできる自由度の高さも魅力です。

- デメリット:敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用が高額になりがちです。また、家具や家電は自分で用意する必要があるため、その購入費用や搬入・搬出の手間がかかります。電気・ガス・水道・インターネットといったライフラインもすべて自分で契約・解約手続きをしなければなりません。短期利用を前提としていないため、貸主の承諾を得るハードルが高いのも難点です。

- 向いている人:1年程度の「やや長めの短期滞在」を予定している人や、仮住まいでも自分の家具に囲まれて生活したい人、初期費用をかけてでも月々のランニングコストを抑えたい人などに向いています。

定期借家物件

前項でも解説した通り、契約期間の満了をもって契約が確定的に終了する「定期借家契約」で貸し出される物件です。3ヶ月、半年、1年など、あらかじめ期間が定められているため、短期賃貸の代表格と言えます。

貸主にとっては、契約期間満了後には確実に部屋が戻ってくるという安心感があるため、転勤で一時的に自宅を貸し出す「リロケーション物件」などでもこの契約形態がよく利用されます。

- メリット:契約期間が明確なため、貸主・借主双方にとって計画が立てやすいのが最大のメリットです。例えば「海外赴任中の2年間だけ貸したい」貸主と、「その期間だけ借りたい」借主のニーズが完全に一致します。法的な契約に基づいているため、トラブル時のルールが明確であるという安心感もあります。

- デメリット:一般的な賃貸物件に比べて、物件数が限られます。また、貸主が短期貸し出しのリスクを考慮して、家賃を相場よりもやや高めに設定している場合があります。原則として途中解約ができないため、予定より早く退去する必要が出た場合に困る可能性があります(ただし、特約があれば可能です)。家具・家電が付いていない物件も多く、その場合は自分で用意する必要があります。

- 向いている人:出張やリフォームなどで、滞在期間がはっきりと決まっている人に最適です。契約の安定性や信頼性を重視する人にも向いています。

マンスリー・ウィークリーマンション

1ヶ月単位(マンスリー)や1週間単位(ウィークリー)で借りられる、短期滞在に特化した物件です。これらの物件の多くは、借地借家法が適用されない「一時使用目的の賃貸借契約」や、ホテルに近い「施設利用契約」で運営されています。

最大の特徴は、生活に必要な家具・家電(ベッド、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど)やWi-Fi環境が最初から完備されていることです。

- メリット:契約手続きが非常にシンプルで、審査も比較的緩やかな傾向にあります。敷金・礼金・仲介手数料が不要なため、初期費用を大幅に抑えられます。スーツケース一つで入居し、その日からすぐに生活を始められる手軽さは、他のどの物件にもない大きな魅力です。光熱費やインターネット料金が賃料に含まれている「オールインクルーシブ」の料金体系も多く、支払いが明朗会計である点もメリットです。

- デメリット:手軽さや利便性の代償として、1日あたりの賃料は一般的な賃貸物件よりも割高に設定されています。そのため、滞在期間が半年や1年と長くなるにつれて、トータルコストでは不利になる可能性があります。また、部屋の内装や家具を自分で選ぶことはできず、備え付けのものを利用することになります。

- 向いている人:数週間から3ヶ月程度の「超短期」の滞在を予定している人に最もおすすめです。出張や研修、就職活動の拠点など、とにかく手間をかけずにすぐに生活を始めたいというニーズに完璧に応えます。

シェアハウス・ゲストハウス

一つの住居の中に複数の個室があり、リビングやキッチン、バスルームなどを他の入居者と共有(シェア)する居住形態です。ゲストハウスはより短期滞在者向けで、ドミトリー(相部屋)形式の部屋があるなど、旅行者の利用も多いのが特徴です。

- メリット:最大のメリットは費用の安さです。一般的な賃貸物件やマンスリーマンションに比べて、家賃が低く設定されていることがほとんどです。敷金・礼金が不要な物件も多く、初期費用も抑えられます。共用部には家具・家電が揃っており、光熱費やインターネット代も共益費に含まれていることが多いため、手軽に入居できます。また、他の入居者との交流が生まれるため、新しいコミュニティを求める人にとっては大きな魅力となるでしょう。

- デメリット:プライバシーの確保が難しい点が最大のデメリットです。生活リズムの違う人との共同生活になるため、騒音や共用部の使い方などでストレスを感じる可能性があります。個室以外のスペースは常に他人と共有することになるため、プライベートな空間を重視する人には向きません。

- 向いている人:何よりも費用を抑えたい学生や若手社会人に人気があります。異文化交流や新しい出会いを求めている人、一人暮らしの寂しさを避けたい人にも適しています。

短期賃貸とマンスリーマンションの違い

短期で住める物件を探し始めると、必ずと言っていいほど「短期賃貸」と「マンスリーマンション」という言葉に出会います。この2つは同じように使われることもありますが、厳密には契約形態や費用の仕組みに大きな違いがあります。この違いを理解することが、自分に合った物件を選ぶための重要なポイントになります。

契約形態の違い

最も本質的な違いは、物件を借りる際の法的な契約の種類にあります。これが、入居者の権利やトラブル時の対応に大きく影響します。

| 項目 | 短期賃貸(主に定期借家物件) | マンスリーマンション |

|---|---|---|

| 主な契約形態 | 定期借家契約 | 一時使用目的の賃貸借契約 など |

| 適用される法律 | 借地借家法 が適用される | 借地借家法が適用されない場合が多い |

| 借主の権利 | 法律で手厚く保護される | 契約内容に依存し、保護が弱い場合がある |

| 契約の性質 | 「住居」を借りる賃貸借契約 | 「施設」を利用するサービス契約に近い |

| 更新・延長 | 期間満了で終了(再契約は可能) | 契約次第(次の予約があれば不可) |

- 短期賃貸(主に定期借家物件)の場合

短期賃貸の中でも、特に「定期借家物件」は、「借地借家法」という法律に基づいた「賃貸借契約」を結びます。この法律は、基本的に入居者(借主)の権利を保護するために作られています。たとえ契約期間が短くても、入居者は法律に守られた「借主」としての立場になります。

これにより、例えば貸主が一方的に不当な要求をしたり、契約期間の途中で理由なく立ち退きを求めたりすることはできません。契約内容が法的に明確に定められているため、万が一トラブルが発生した際にも、法律を基準とした解決が図りやすいという安心感があります。契約の安定性や信頼性を重視するなら、定期借家契約の物件が適しています。 - マンスリーマンションの場合

一方、マンスリーマンションの多くは、借地借家法の適用を受けない「一時使用目的の賃貸借契約」という特殊な契約形態や、宿泊施設に近い「施設利用契約」で運営されています。

「一時使用目的」と見なされるかどうかは、契約期間の長短だけでなく、利用目的(出張、研修など)や契約内容を総合的に判断されますが、一般的に数ヶ月程度の利用では、借地借家法の保護対象外となるケースが多くなります。

これは、マンスリーマンションが「住居」を提供するというよりは、「家具家電付きの空間を一定期間利用させる」というサービス提供の色合いが強いためです。ホテルの宿泊契約に近いイメージを持つと分かりやすいかもしれません。

このため、入居者の権利は借地借家法ではなく、個々の契約書の内容に大きく依存します。例えば、運営会社のルールによっては、急な立ち退き要求が認められたり、途中解約の返金が一切なかったりする可能性もゼロではありません。もちろん、多くの運営会社は誠実に対応していますが、法的な保護の度合いが異なる点は認識しておくべき重要な違いです。

費用の内訳の違い

契約形態の違いは、費用の構成や支払い方法にも現れます。どちらがお得かは、滞在期間や個人のニーズによって変わってきます。

- 短期賃貸(主に定期借家物件)の費用内訳

一般的な賃貸契約に近く、費用項目が細かく分かれているのが特徴です。- 初期費用:

- 礼金:貸主へのお礼金(不要な物件も多い)

- 敷金:家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てる保証金(不要な物件も多い)

- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料(家賃の0.5〜1ヶ月分+税)

- 前家賃:入居する月の家賃

- 保証会社利用料:連帯保証人がいない場合に利用(家賃の0.5〜1ヶ月分程度)

- 火災保険料

- 鍵交換費用

- 月々の費用:

- 家賃

- 管理費(共益費)

- 水道光熱費:自分で電力会社やガス会社と契約し、使用分を支払う

- 通信費:自分でインターネット回線を契約し、支払う

このように、初期費用は項目が多く高額になりがちですが、月々の家賃自体はマンスリーマンションより安く設定されている傾向があります。また、光熱費は使った分だけ支払うため、節約すればランニングコストを抑えることが可能です。

- 初期費用:

- マンスリーマンションの費用内訳

サービス利用料として、費用がパッケージ化されているのが特徴です。- 初期費用(契約時費用):

- 契約手数料(事務手数料)

- 清掃費(クリーニング代):退去時の室内清掃費用を前払いする

- 寝具レンタル代(オプションの場合あり)

- 保証金(短期の場合は不要なことが多い)

- 月々の費用(利用料):

- 賃料:この中に、家賃、管理費、水道光熱費、インターネット利用料などがすべて含まれていることが多い(オールインクルーシブ)。

マンスリーマンションは、敷金・礼金・仲介手数料が不要なため、初期費用を劇的に抑えることができます。月々の支払いも、光熱費などを気にすることなく定額で済むため、予算管理が非常に楽です。ただし、その利便性の分、1日あたりの単価は割高に設定されています。光熱費をあまり使わない人にとっては、かえって高くつく可能性もあります。

- 初期費用(契約時費用):

結論として、数週間〜3ヶ月程度の短期滞在で、手間をかけずに即入居したい場合はマンスリーマンションが、半年〜1年程度の滞在で、月々のコストを抑えたい、あるいは法的な安定性を重視したい場合は定期借家契約の短期賃貸物件が、それぞれ有力な選択肢となるでしょう。

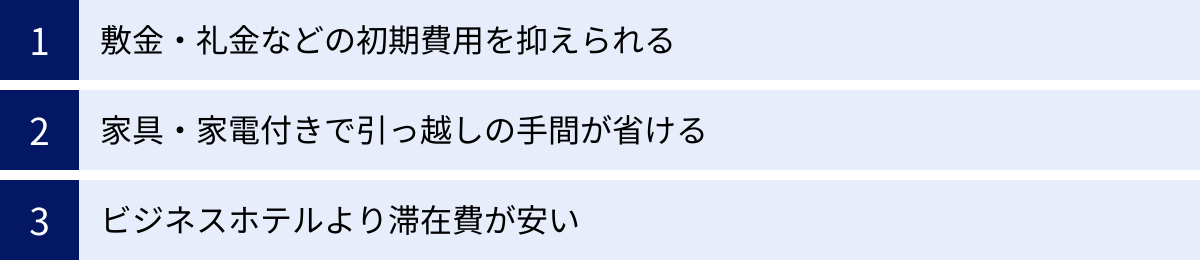

短期賃貸の3つのメリット

短期賃貸物件を選ぶことには、多くの利点があります。特に、一般的な長期契約の賃貸物件やホテルでの長期滞在と比較した場合、そのメリットは際立ちます。ここでは、代表的な3つのメリットを詳しく見ていきましょう。

① 敷金・礼金などの初期費用を抑えられる

一般的な賃貸物件を契約する際、最も大きなハードルとなるのが高額な初期費用です。家賃の4〜6ヶ月分(家賃10万円なら40〜60万円)が必要になることも珍しくありません。その内訳は、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、保証料など多岐にわたります。

しかし、短期賃貸、特にマンスリーマンションや一部の定期借家物件では、この敷金・礼金が不要なケースが非常に多いのです。これは「ゼロゼロ物件」とも呼ばれ、初期費用を大幅に削減できる最大のメリットと言えます。

- なぜ敷金・礼金が不要なのか?

- マンスリーマンションの場合:契約形態がサービス利用契約に近く、退去時の原状回復費用は「清掃費」として契約時に前払いする形が一般的です。そのため、保証金である敷金を預かる必要性が低くなります。

- 定期借家物件の場合:貸主が空室期間をなくすために、入居のハードルを下げて早く入居者を見つけたいという意図から、敷金・礼金をゼロに設定していることがあります。

具体的にどれくらい安くなるか考えてみましょう。

家賃10万円の物件で比較すると、

- 一般的な賃貸(敷金1ヶ月・礼金1ヶ月):礼金10万 + 敷金10万 + 仲介手数料11万 + 前家賃10万 + 保証料5万 + … = 約50万円以上

- 短期賃貸(敷金礼金ゼロ):契約手数料3万 + 清掃費4万 + 前家賃10万 + … = 約20万円前後

このように、初期投資を半分以下に抑えられる可能性があります。急な転勤や仮住まいで、まとまったお金を用意するのが難しい場合でも、短期賃貸ならスムーズに新生活をスタートできます。これは、経済的な負担を軽減する上で非常に大きな魅力です。

② 家具・家電付きで引っ越しの手間が省ける

短期滞在のために、わざわざ大型の家具や家電を買い揃えるのは非効率的です。購入費用がかかるだけでなく、数ヶ月後にはまた処分や売却、あるいは次の住居への輸送といった手間とコストが発生します。

その点、多くの短期賃貸物件、とりわけマンスリーマンションは、生活に必要な家具・家電が一通り揃っているのが標準仕様です。

- 主な備え付け設備・備品の例:

- 家具:ベッド、テーブル、椅子、ソファ、クローゼット、カーテン

- 家電:テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、掃除機

- その他:Wi-Fi環境、調理器具(鍋、フライパンなど)、食器類

これにより、入居者は文字通りスーツケース一つで引っ越しを完了させることができます。重い荷物を運ぶ必要も、家電量販店を回る必要も、業者を手配する必要もありません。入居したその日から、自宅と変わらない快適な生活をスタートできるのです。

このメリットは、時間的なコスト削減にも繋がります。引っ越し準備や荷解きにかかる時間を、仕事やプライベートな用事に充てることができます。特に、タイトなスケジュールで移動する必要があるビジネスパーソンや、リフォーム中の多忙な時期に仮住まいを探す人にとって、この「手間いらず」の点は計り知れない価値を持つでしょう。

③ ビジネスホテルより滞在費が安い

出張や研修などで1ヶ月以上の長期滞在が必要になった場合、多くの人がまずビジネスホテルを思い浮かべるかもしれません。しかし、滞在期間が長くなればなるほど、ホテル暮らしはコスト面で不利になることがほとんどです。

例えば、1泊8,000円のビジネスホテルに30日間滞在すると、宿泊費だけで 8,000円 × 30日 = 240,000円 かかります。

一方で、都心部のマンスリーマンションであれば、月額15万円〜20万円程度で見つけることも可能です。この時点で、ホテルよりも月に4万円〜9万円も安くなります。

さらに、コストの差は宿泊費だけにとどまりません。

- 食費の節約:短期賃貸物件にはキッチンが完備されています。自炊ができるため、毎食外食やコンビニ弁当に頼りがちなホテル暮らしに比べて、食費を大幅に節約できます。健康管理の面でも大きなメリットです。

- 生活空間の快適さ:ホテルの客室は寝るのが主目的のコンパクトな空間ですが、短期賃貸物件ならリビングと寝室が分かれている間取りも選べます。仕事をするスペースとリラックスするスペースを分けられ、精神的なゆとりが生まれます。

- プライベートの確保:ホテルでは清掃スタッフが毎日部屋に入りますが、短期賃貸なら完全にプライベートな空間を確保できます。また、洗濯機が室内にあれば、コインランドリーに行く手間も省けます。

1週間程度の滞在であればホテルの方が手軽で安い場合もありますが、2週間、1ヶ月と期間が延びるにつれて、短期賃貸物件のコストパフォーマンスは圧倒的に高まります。 費用を抑えつつ、自宅に近い環境で快適に過ごしたいのであれば、短期賃貸は最適な選択肢と言えるでしょう。

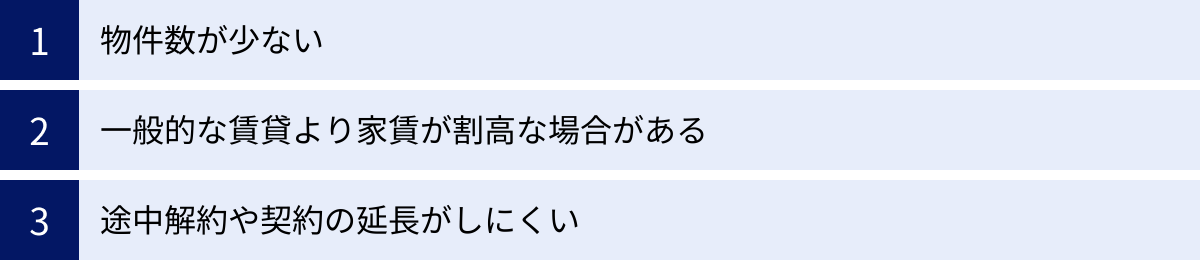

短期賃貸の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、短期賃貸には注意すべきデメリットも存在します。これらの点を事前に理解しておくことで、契約後の「こんなはずではなかった」という後悔を防ぐことができます。

① 物件数が少ない

短期賃貸を検討する上で、最も直面しやすい課題が「物件の選択肢の少なさ」です。賃貸市場全体を見渡したとき、短期での利用が可能な物件の割合は、2年契約を基本とする一般的な長期賃貸物件に比べて圧倒的に少ないのが現状です。

- なぜ物件数が少ないのか?

- 貸主側のリスク:貸主からすると、短期での入退去は、その都度クリーニングや修繕が必要になったり、次の入居者を探すための広告費や手間がかかったりと、コストと労力がかかります。また、空室期間が生まれるリスクも高まります。そのため、安定した家賃収入が見込める長期契約を好む貸主が大多数を占めます。

- 需要の偏り:短期賃貸の需要は、都心部や主要駅周辺、大学や大企業の近辺などに集中する傾向があります。そのため、少し郊外に出ると、条件に合う物件が極端に少なくなることがあります。

この物件数の少なさは、部屋探しにいくつかの影響を及ぼします。

- 希望条件とのミスマッチ:希望するエリア、間取り、設備、家賃などの条件をすべて満たす物件がなかなか見つからない可能性があります。どこかの条件を妥協する必要が出てくるかもしれません。

- 競争率の高さ:条件の良い物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、迷っている時間はありません。特に、引越しシーズンである1月〜3月や、転勤の時期である9月〜10月は競争が激しくなります。

- 探し始めるタイミング:選択肢が少ないため、一般的な賃貸探しよりも早めに、入居希望日の1ヶ月〜2ヶ月前から探し始めることが推奨されます。

このデメリットを克服するためには、一つの探し方に固執せず、複数のポータルサイトや専門サイトをチェックしたり、不動産会社に直接相談したりと、幅広く情報を集める努力が重要になります。

② 一般的な賃貸より家賃が割高な場合がある

「短期賃貸は初期費用が安い」というメリットの裏返しとして、月々の家賃(あるいは利用料)が、同じエリア・同じような条件の一般的な長期賃貸物件と比較して割高に設定されているケースが多く見られます。

- なぜ家賃が割高になるのか?

- リスクと手間の上乗せ:前述の通り、貸主(運営会社)は短期貸しに伴う空室リスクや管理の手間を負っています。そのコストが家賃に上乗せされていると考えることができます。

- 付加価値の対価:特にマンスリーマンションの場合、家具・家電の購入・設置費用、減価償却費、水道光熱費やインターネット料金などが賃料に含まれています。これらの利便性やサービスに対する対価が、家賃を押し上げる要因となっています。

例えば、あるエリアで一般的な賃貸物件の家賃相場が8万円だった場合、同等クラスのマンスリーマンションは12万円〜15万円程度になることも珍しくありません。

このため、物件を選ぶ際には、目先の月額家賃だけでなく、トータルコストで判断する視点が不可欠です。

- 短期(〜3ヶ月)の場合:初期費用(敷金・礼金など)がかからないメリットが大きいため、家賃が多少割高でもトータルでは短期賃貸の方が安く済むことが多いです。

- 中期(半年〜1年)の場合:滞在期間が長くなるほど、月々の家賃の差が積み重なり、初期費用を払ってでも一般的な賃貸を借りた方がトータルで安くなる可能性があります。

自分の滞在期間を考慮し、「初期費用+(月額費用×滞在月数)」の総額をシミュレーションしてみることが、賢い選択に繋がります。

③ 途中解約や契約の延長がしにくい

短期賃貸は、あらかじめ滞在期間を決めて契約するため、予定の変更に対する柔軟性が低いというデメリットがあります。

- 途中解約の難しさ

- 定期借家契約の場合:この契約は「期間の満了」によって終了するのが大原則です。そのため、借主の都合による一方的な途中解約は原則として認められていません。 もし予定より早く退去する必要が出ても、残りの期間の家賃を全額支払わなければならない可能性があります。ただし、契約書に「1ヶ月前の予告で解約可能」といった特約が定められていれば、その条件に従って解約できます。契約前に特約の有無を必ず確認する必要があります。

- マンスリーマンションの場合:契約時に全期間の利用料を前払いするケースも多く、その場合、途中解約しても前払いした料金が返金されないのが一般的です。日割りや月割りでの返金ルールが定められている場合もありますが、全く返金されないケースも少なくないため、注意が必要です。

- 契約延長の難しさ

- 定期借家契約の場合:契約期間が終了すると、一度契約は完全に終了します。もし延長したい場合は、貸主との合意の上で「再契約」を結ぶことになります。しかし、貸主が再契約を望まない場合(例えば、別の入居者が決まっている、自分で使う予定があるなど)は、延長することはできず、期間満了をもって退去しなければなりません。

- マンスリーマンションの場合:延長したいと思っても、自分の退去日の翌日から、すでに次の入居者の予約が入っているケースが非常に多くあります。その場合、延長は不可能です。延長の可能性がある場合は、できるだけ早く運営会社に相談する必要がありますが、確実ではありません。

このように、短期賃貸は「期間が固定されている」ことを前提としたシステムです。出張期間が延びる可能性がある、リフォームの工期が不透明であるなど、滞在期間が変動するリスクがある場合は、契約前に解約条件や延長の可否について、しつこいほど確認しておくことが極めて重要です。

短期賃貸はどんな人におすすめ?

短期賃貸物件は、その特性から特定のニーズを持つ人々にとって非常に便利な選択肢となります。ここでは、具体的にどのような人におすすめなのか、4つの典型的な利用シーンを挙げて解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、短期賃貸が最適な解決策となり得るかを確認してみましょう。

出張や研修で一時的に住まいが必要な人

企業のビジネス活動において、短期賃貸は大きな価値を発揮します。

- 長期出張・プロジェクト参加:数週間から数ヶ月にわたる長期出張や、他拠点のプロジェクトに参加する際に、ビジネスホテルに長期滞在するのはコストがかさみ、プライベートな時間も確保しにくいものです。キッチン付きの短期賃貸物件であれば、自炊で食費を抑え、健康管理もしやすくなります。 また、広い空間で仕事と休息のメリハリをつけられるため、生産性の向上にも繋がります。

- 単身赴任・転勤時の仮住まい:急な転勤の辞令が出た際、すぐに家族で住む家を見つけるのは難しいものです。まずは単身で赴任し、短期賃貸を拠点としながら、腰を据えてじっくりと新居を探すという使い方ができます。家具・家電付きの物件を選べば、最低限の荷物で赴任できるため、身軽に動けます。

- 新入社員研修:地方出身の新入社員を集めて本社で数ヶ月間の研修を行う場合、企業がまとめて短期賃貸物件を借り上げることで、宿泊施設を効率的に確保できます。ホテルよりもコストを抑えられる上、同期同士が近くに住むことで、コミュニケーションの活性化も期待できます。

このように、コスト削減と従業員のQOL(生活の質)向上を両立できるため、法人利用において短期賃貸は非常に人気の高い選択肢となっています。

自宅のリフォームや建て替えで仮住まいが必要な人

自宅の建て替えや、キッチン・バスルームなどの水回りを含む大規模なリフォームを行う際には、数ヶ月単位で家を空ける必要が出てきます。その間の「仮住まい」として、短期賃貸はまさに理想的な選択肢です。

- 生活環境を維持しやすい:ホテルやウィークリーマンションでは、収納スペースが限られ、多くの家財道具を持ち込むことはできません。しかし、少し広めの短期賃貸物件(アパートやマンションタイプ)を選べば、現在の生活で使っている食器や衣類などを持ち込み、普段に近い生活環境を維持できます。

- ペットや家族構成に対応:ペットを飼っている場合、長期で預けられるホテルは限られ、費用も高額になります。ペット可の短期賃貸物件を探せば、大切な家族であるペットと一緒に仮住まい生活を送れます。また、家族の人数に合わせた間取りを選べるのも大きなメリットです。

- 学区を変えずに済む:お子さんがいる家庭では、仮住まいによって学区が変わってしまうのは避けたいところです。現在の自宅の近くで短期賃貸物件を見つけることができれば、お子さんの通学環境を変えることなく、リフォーム期間を乗り切ることができます。

リフォームの工期は天候などによって遅れる可能性もあるため、契約延長の可否を事前に確認しておくと、より安心して利用できます。

住みたい街に「お試し住み」をしたい人

移住やUターン、Iターンを考えているけれど、いきなり本格的な引っ越しをするのは不安だ、という人は少なくありません。その街の雰囲気、交通の便、買い物のしやすさ、ご近所付き合いの様子など、実際に住んでみないと分からないことはたくさんあります。

そこで有効なのが、短期賃貸を利用した「お試し住み(トライアルステイ)」です。

- リアルな暮らしを体験:観光で訪れるのとは違い、実際にその街で生活することで、良い面も悪い面も含めたリアルな日常を体験できます。朝の通勤ラッシュの混雑具合、夜の街の静けさ、スーパーの品揃えなど、具体的な生活感が掴めます。

- 失敗のリスクを低減:数ヶ月住んでみて「どうも自分には合わないな」と感じたとしても、短期賃貸なら契約期間満了と共に気軽に引き払うことができます。いきなり家を購入したり、2年契約の賃貸を借りてしまったりした後に後悔するのに比べれば、はるかにリスクは低いと言えます。

- 効率的な家探し:お試し住みをしながら、そのエリアの不動産情報をじっくり集めたり、実際に物件を内見したりすることができます。地理感も養われるため、より自分たちのライフスタイルに合った本命の住居を見つけやすくなります。

人生の大きな決断である「移住」の前に、短期賃貸でワンクッション置くことは、後悔のない選択をするための賢明なステップと言えるでしょう。

転職や就職活動の拠点にしたい人

地方から都市部へ出てきて、転職活動や就職活動を行う場合、その活動期間は数ヶ月に及ぶこともあります。実家や友人宅に身を寄せるのも一つの手ですが、気兼ねなく集中できる環境を確保したいなら、短期賃貸が有効です。

- 腰を据えた活動が可能に:ネットカフェやビジネスホテルを転々とする生活では、心身ともに疲弊してしまい、万全の態勢で面接に臨むのは難しいでしょう。短期賃貸で自分だけの拠点を確保すれば、落ち着いて企業研究や面接準備に集中できます。

- 交通費と時間の節約:面接のたびに地方から新幹線や夜行バスで往復するのは、金銭的にも体力的にも大きな負担です。短期賃貸を借りて現地に滞在すれば、これらのコストを大幅に削減できます。急な面接の呼び出しにも柔軟に対応できるというメリットもあります。

- 新生活のシミュレーション:内定を得た後、その会社で働くことを想定したシミュレーションにもなります。通勤ルートを確認したり、会社の周辺環境を把握したりと、入社後の生活を具体的にイメージすることができます。

シェアハウスのような費用を抑えられる選択肢もあるため、学生や若手社会人でも利用しやすいのが魅力です。未来への投資として、活動期間中の環境を整えることは非常に重要です。

短期賃貸にかかる費用の目安

短期賃貸を借りる際に、最も気になるのが「結局いくらかかるのか?」という費用面でしょう。ここでは、初期費用と月々の費用の目安、そしてさらに費用を抑えるための物件選びのポイントについて解説します。

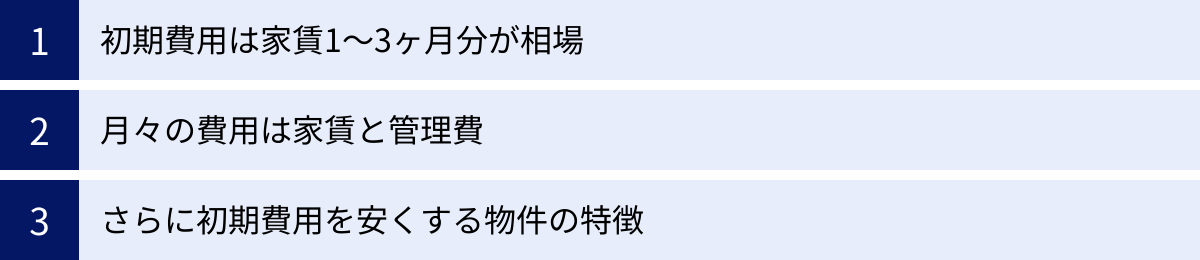

初期費用は家賃1~3ヶ月分が相場

一般的な賃貸契約で家賃の4〜6ヶ月分が必要になるのに比べると、短期賃貸の初期費用はかなり抑えられます。おおよその相場としては、家賃の1〜3ヶ月分と考えておくと良いでしょう。ただし、これは物件の種類(マンスリーか、定期借家か)や契約内容によって大きく変動します。

以下に、主な初期費用の内訳を挙げます。すべての項目が必ずかかるわけではなく、物件によって必要な費用は異なります。

- 前家賃:入居する月の家賃(月の途中で入居する場合は日割り計算)。これはほとんどの場合で必要です。

- 管理費・共益費:家賃と同様に、入居する月の分を前払いで支払います。

- 敷金:家賃の1ヶ月分が相場。退去時の原状回復費用や家賃滞納に備える保証金ですが、短期賃貸では「敷金ゼロ」の物件も多いです。

- 礼金:家賃の1ヶ月分が相場。貸主へのお礼金で、返還されません。「礼金ゼロ」の物件も増えています。

- 仲介手数料:不動産会社を介して契約した場合に支払う手数料。法律上の上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」です。

- 保証会社利用料:連帯保証人の代わりに利用する保証会社への費用。初回に家賃の50%〜100%、または数万円の定額を支払うのが一般的です。

- 火災保険料:万が一の火災や水漏れに備える保険。1〜2万円程度が相場です。

- 鍵交換費用:前の入居者から鍵を交換するための費用。防犯上、実施が推奨されます。1.5〜2.5万円程度が相場です。

- 清掃費(クリーニング代):マンスリーマンションなどでよく見られる費用。退去時の清掃費用として、契約時に3〜5万円程度を前払いします。

例えば、家賃10万円の定期借家物件で「敷金・礼金ゼロ」の場合、初期費用は「前家賃10万 + 仲介手数料11万 + 保証料5万 + 火災保険料1.5万 + 鍵交換費2万 = 約29.5万円」といったイメージになります。

一方、マンスリーマンションであれば「利用料15万 + 契約手数料3万 + 清掃費4万 = 約22万円」のように、よりシンプルで安価になる傾向があります。

月々の費用は家賃と管理費

入居後に毎月支払う費用は、契約形態によって大きく異なります。

- 定期借家物件などの場合

基本的には「家賃+管理費(共益費)」が毎月の支払額となります。これに加えて、自分で契約した電気・ガス・水道の料金と、インターネットの通信費が別途かかります。光熱費は自分の使用量に応じて変動するため、節約次第で月々の支出をコントロールできます。 - マンスリーマンションの場合

「月額利用料」として、家賃、管理費、水道光熱費、インターネット代がすべてパッケージ化されていることが多いです。毎月の支払額が固定されているため、予算管理が非常にしやすいのがメリットです。ただし、水道光熱費の上限が設定されている場合があり、それを超えると追加料金が発生するケースもあるため、契約内容はよく確認しましょう。

自分のライフスタイル(在宅時間が長いか、自炊を頻繁にするかなど)を考慮して、どちらの料金体系が合っているかを検討することが大切です。

さらに初期費用を安くする物件の特徴

少しでも出費を抑えたい場合、以下のような特徴を持つ物件を探すのが効果的です。

敷金・礼金なし(ゼロゼロ物件)

その名の通り、敷金と礼金が両方とも0円の物件です。これにより、初期費用を家賃の2ヶ月分も削減できるため、非常に大きな節約効果があります。近年、入居者獲得のためにゼロゼロ物件は増加傾向にあります。

ただし、注意点もあります。敷金がない代わりに、退去時に実費で原状回復費用を請求されたり、短期解約違約金が通常より高く設定されていたりする場合があります。また、家賃そのものが相場より少し高めに設定されていることもあるため、トータルで本当にお得かどうかを見極める必要があります。

一定期間の家賃が無料(フリーレント物件)

契約後の最初の0.5ヶ月〜2ヶ月程度の家賃が無料になる物件です。例えば「フリーレント1ヶ月」の物件なら、入居月の家賃がまるまる浮くため、初期費用を大幅に軽減できます。これは、貸主が空室期間を埋めるためのキャンペーンとして提供しているものです。

ただし、フリーレント物件には「短期解約違約金」が設定されていることがほとんどです。「契約から1年以内に解約した場合は、フリーレント分の家賃(または家賃の1〜2ヶ月分)を違約金として支払う」といった内容です。短期賃貸で利用する場合、自分の滞在期間がこの違約金の対象期間にかからないかを必ず確認する必要があります。もし滞在予定が半年で、違約金の条件が1年以内なら、フリーレントのメリットは享受できないため注意が必要です。

仲介手数料が無料または安い物件

仲介手数料は、不動産会社に支払う成功報酬です。これが無料または半額になる物件を選ぶことでも、初期費用を抑えられます。

- 仲介手数料が無料になる仕組み:通常、仲介手数料は借主が支払いますが、貸主が広告料などの名目で不動産会社に費用を支払うことで、借主の負担をゼロにしているケースがあります。また、不動産会社自身が貸主となっている物件(自社物件)であれば、仲介行為が発生しないため手数料はかかりません。

- 探し方:物件情報サイトで「仲介手数料無料」の条件で絞り込んで探したり、貸主から直接借りられる物件を探したりするのが有効です。

これらの物件をうまく活用することで、賢く費用を抑えながら理想の短期賃貸生活をスタートさせましょう。

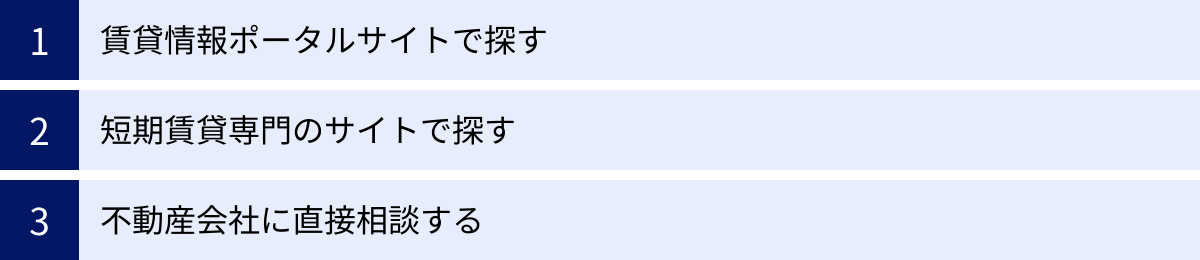

短期賃貸物件の探し方3つの方法

いざ短期賃貸物件を探そうと思っても、どこでどう探せば良いのか迷ってしまうかもしれません。ここでは、主流となる3つの探し方と、それぞれの方法で活用できる具体的なサービスを紹介します。複数の方法を組み合わせることで、より効率的に理想の物件を見つけられます。

① 賃貸情報ポータルサイトで探す

まずは、多くの人が物件探しで利用する、おなじみの賃貸情報ポータルサイトから始めるのが王道です。圧倒的な情報量が魅力で、様々な条件で物件を比較検討できます。

探し方のコツ:

短期賃貸を探す場合、通常の検索方法に加えて、「こだわり条件」や「キーワード検索」をうまく活用するのがポイントです。「絞り込み条件」の中から「定期借家」にチェックを入れて検索すると、短期利用を前提とした物件を効率的に見つけられます。また、フリーワード検索欄に「短期」「マンスリー」「短期利用可」などと入力して探すのも有効です。

SUUMO

リクルートが運営する、業界最大級の掲載物件数を誇るポータルサイトです。情報量が多いため、地方や郊外の物件も見つけやすいのが強みです。詳細な条件設定が可能で、「定期借家物件」の絞り込みはもちろん、「家具・家電付き」「インターネット無料」など、短期滞在に便利な条件を組み合わせて検索できます。物件ごとの写真やパノラマ画像も豊富なため、部屋のイメージを掴みやすいのも特徴です。(参照:SUUMO公式サイト)

LIFULL HOME’S

株式会社LIFULLが運営する大手ポータルサイトです。SUUMOと並ぶ豊富な物件情報量を持ちますが、特に「短期賃貸・マンスリーマンション」という専門のカテゴリページが用意されているのが大きな特徴です。これにより、短期滞在向けの物件をピンポイントで探すことができ、非常に便利です。地図から物件を探す機能や、特定の不動産会社の評判を確認できる機能など、ユーザー目線の使いやすいサービスが充実しています。(参照:LIFULL HOME’S公式サイト)

② 短期賃貸専門のサイトで探す

一般的なポータルサイトと並行して、マンスリーマンションやサービスアパートメントなど、短期滞在に特化した物件のみを扱う専門サイトの利用も強くおすすめします。これらのサイトは、最初から短期利用が前提なので、面倒な交渉が不要で、スピーディーに契約まで進めるのが特徴です。

unito(ユニット)

「リレント」という独自の仕組みが特徴的な、新しい住まいの形を提案するサービスです。「リレント」とは、自分が部屋を使わない日に、運営会社に又貸しすることで、その日数分の家賃が割引かれるシステムです。例えば、週末は実家に帰る、月の半分は出張でいない、といったライフスタイルの人なら、月々の居住費を大幅に抑えることが可能です。掲載されている物件は家具・家電付きで、スマホ一つで契約から入退去まで完結できる手軽さも魅力です。(参照:unito公式サイト)

GOOD-STAY(グッドステイ)

全国のマンスリーマンションを網羅的に検索・比較できるポータルサイトです。掲載件数が多く、様々な運営会社の物件を横断的に探せるのが強みです。出張などの法人利用にも力を入れており、複数室の同時契約や請求書払いに対応するなど、ビジネスシーンでの利用にも便利です。エリアや路線、地図からの検索はもちろん、「オートロック付き」「ペット可」といったこだわりの条件でも絞り込めるため、多様なニーズに対応できます。(参照:GOOD-STAY公式サイト)

③ 不動産会社に直接相談する

オンラインでの検索に行き詰まった場合や、より専門的なアドバイスが欲しい場合は、プロである不動産会社に直接相談するのが有効な手段です。ネットには公開されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性もあります。

店舗型の不動産会社

地域に根ざした店舗型の不動産会社は、そのエリアの賃貸事情や物件情報に精通しているのが最大の強みです。地元の大家さんとの繋がりも深いため、Webサイトには掲載されていない掘り出し物の短期物件情報を持っていることがあります。また、「本当は長期募集だけど、次の入居者が決まるまでの数ヶ月間だけなら貸してもいい」といった、交渉次第で短期利用が可能になる物件を見つけてくれる可能性もあります。対面でじっくりと希望を伝え、相談しながら物件を探したいという人には安心感のある選択肢です。

ネット上の不動産会社(イエプラなど)

店舗に足を運ぶ時間がない、もっと気軽に相談したい、という人には、オンラインで完結する不動産会社が便利です。代表的なサービスとして「イエプラ」などがあります。これらのサービスは、チャットやLINEを通じて、不動産のプロに物件探しの相談ができるのが特徴です。深夜でも対応してくれる場合が多く、忙しい人でも空き時間を使って効率的に物件探しを進められます。「短期で住める、家具付きの物件を探してほしい」といった要望を伝えれば、専門のスタッフが条件に合う物件を提案してくれます。わざわざ店舗に行く手間が省けるため、遠隔地からの部屋探しにも非常に有効です。(参照:イエプラ公式サイト)

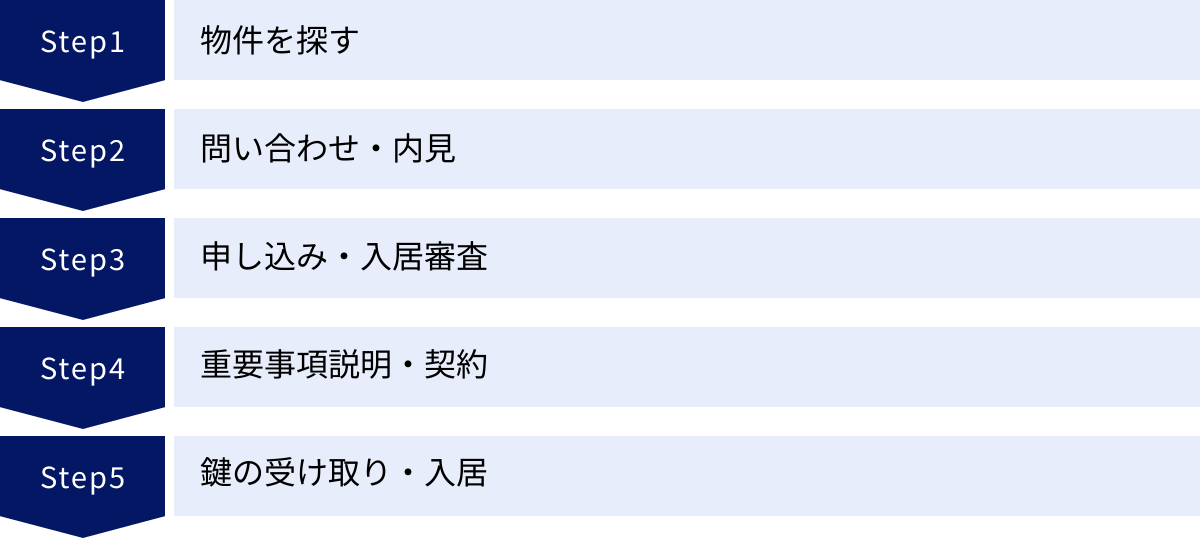

短期賃貸物件の契約から入居までの5ステップ

理想の物件を見つけたら、次はいよいよ契約です。ここでは、物件の問い合わせから実際に入居するまでの流れを、5つのステップに分けて解説します。各ステップでやるべきことを事前に把握しておけば、手続きをスムーズに進めることができます。

① 物件を探す

すべての始まりは、自分の希望条件を明確にすることからスタートします。あいまいなまま探し始めると、情報が多すぎて迷ってしまったり、不動産会社にうまく希望を伝えられなかったりします。

- 希望条件の整理:以下の項目について、自分の希望を整理しておきましょう。

- エリア:どの沿線の、どの駅の近くが良いか。駅からの距離は徒歩何分まで許容できるか。

- 入居希望日と滞在期間:いつからいつまで住みたいのかを明確にする。

- 家賃の上限:初期費用と月々の支払いを考慮し、無理のない予算を設定する。

- 間取り・広さ:一人暮らしか、二人暮らしか。荷物の量はどれくらいか。

- 必須の設備:家具・家電付き、インターネット完備、オートロック、バス・トイレ別など、絶対に譲れない条件をリストアップする。

これらの条件が固まったら、前章で紹介したポータルサイトや専門サイトを使って、候補となる物件をいくつかピックアップします。

② 問い合わせ・内見

気になる物件が見つかったら、不動産会社や運営会社に問い合わせを行います。

- 問い合わせ時の確認事項:

- 空室状況:まだ募集中か、すでに申し込みが入っていないか。

- 短期契約の可否:改めて、希望する期間での契約が可能かを確認する。

- 初期費用の概算:契約時に総額でいくら必要になるのか、見積もりをもらう。

問い合わせの結果、条件が合えば内見(物件の内覧)に進みます。写真や間取り図だけでは分からない部分を確認するための重要なステップです。

- 内見時のチェックポイント:

- 室内の状況:日当たり、風通し、壁や床の傷・汚れ。

- 設備:エアコンや給湯器、コンロなどの動作確認。家具・家電付きの場合は、その種類や状態もチェック。

- 収納:クローゼットや押入れの広さ、数。

- 共用部:エントランス、廊下、ゴミ置き場などが清潔に管理されているか。

- 周辺環境:最寄り駅やスーパー、コンビニまでの実際の距離。周辺の騒音や治安の雰囲気。

最近では、現地に行かなくてもスマホやPCを通じて内見ができる「オンライン内見」に対応している会社も増えています。遠方に住んでいる場合には非常に便利なサービスです。

③ 申し込み・入居審査

内見をして「この部屋に決めたい」となれば、入居の申し込み手続きに進みます。申込書に氏名、住所、勤務先、年収などの個人情報を記入し、提出します。

申し込みと同時に、貸主(大家さん)や管理会社、保証会社による入居審査が行われます。審査では主に以下の点がチェックされます。

- 支払い能力:家賃を継続して支払っていけるだけの安定した収入があるか。一般的に、家賃が月収の3分の1以内であることが目安とされます。

- 人柄・信頼性:トラブルを起こさず、ルールを守ってくれる人物か。申込書の記載内容や、問い合わせ時の対応なども参考にされます。

審査をスムーズに進めるため、以下の書類を事前に準備しておくと良いでしょう。

- 身分証明書:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。

- 収入証明書:源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の写しなど。

- (学生の場合):学生証、合格通知書。

- (転職の場合):内定通知書。

審査にかかる期間は、通常2日〜1週間程度です。

④ 重要事項説明・契約

無事に審査を通過したら、正式な賃貸借契約を結びます。契約手続きでは、宅地建物取引士から「重要事項説明(重説)」を受けることが法律で義務付けられています。これは、物件や契約に関する非常に重要な内容を説明するものです。

- 重要事項説明で確認すべきポイント:

- 物件の基本的な情報(所在地、構造など)

- 契約期間、家賃、敷金・礼金などの金額

- 契約の更新・解約に関するルール(特に途中解約の条件、違約金)

- 禁止事項(ペット飼育、楽器演奏、事務所利用の可否など)

- 退去時の原状回復に関する取り決め

説明内容は専門用語も多く難しいですが、分からない点や疑問に思う点はその場で必ず質問し、納得できるまで確認してください。内容に同意したら、賃貸借契約書に署名・捺印し、初期費用を支払います。近年では、対面ではなくITを活用した「IT重説」も普及しています。

⑤ 鍵の受け取り・入居

契約手続きと初期費用の支払いが完了すれば、いよいよ入居です。契約開始日(入居可能日)に、不動産会社や管理会社のオフィスで物件の鍵を受け取ります。物件によっては、現地のキーボックスで受け取る場合もあります。

- 入居時にやるべきこと:

- ライフラインの開通手続き:電気・ガス・水道の利用開始手続きをします(マンスリーマンションなど、手続き不要の場合を除く)。特にガスの開栓には立ち会いが必要なため、早めに予約しましょう。

- 室内の状況確認(入居時チェック):荷物を運び入れる前に、部屋の隅々まで傷や汚れ、設備の不具合がないかを確認し、日付の入った写真や動画で記録しておきましょう。これを怠ると、退去時に自分が付けたものではない傷の修繕費用を請求されるトラブルに繋がる可能性があります。もし不具合を見つけたら、すぐに管理会社に報告してください。

これらのステップを確実に踏むことで、安心して新しい生活をスタートさせることができます。

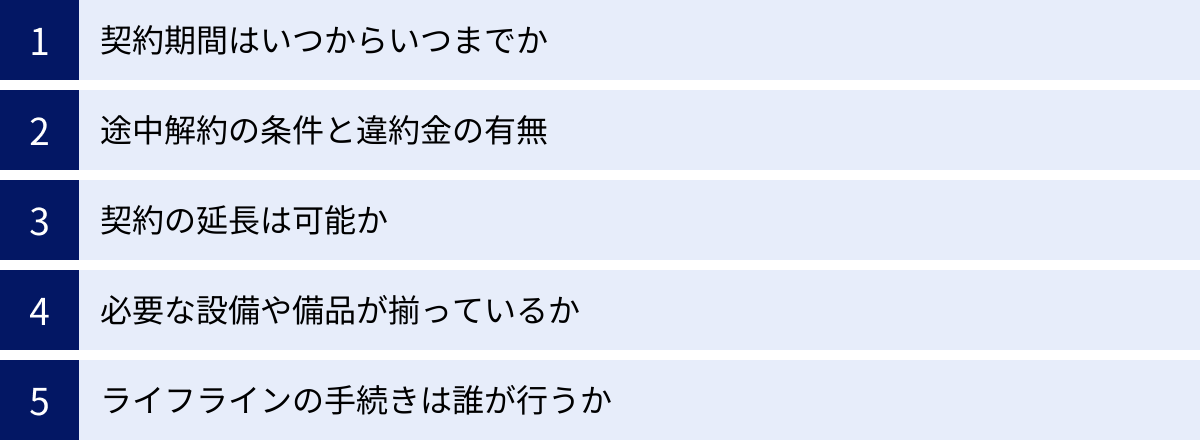

短期賃貸を契約する前に確認すべき5つの注意点

短期賃貸は便利な選択肢ですが、その特殊性ゆえに、契約前に必ず確認しておくべきポイントがいくつかあります。後々のトラブルを避け、快適な滞在を実現するために、以下の5つの注意点を最終チェックリストとして活用してください。

① 契約期間はいつからいつまでか

当たり前のことのように聞こえますが、これは最も基本的ながら最も重要な確認事項です。特に「定期借家契約」の場合、契約期間は絶対的な意味を持ちます。

- 確認すべきこと:

- 契約開始日(入居可能日):いつから家賃が発生し、入居できるのか。

- 契約満了日:契約が終了し、部屋を明け渡さなければならないのはいつか。

例えば、「3ヶ月契約」と口頭で聞いていても、契約書上の期間が「令和6年8月1日〜令和6年10月30日」なのか「〜10月31日」なのかで、1日分の家賃や退去日が異なります。自分の滞在スケジュールと契約書の記載内容に齟齬がないか、日付を指差し確認するレベルで厳密にチェックしましょう。この期間を勘違いしていると、予定外の宿泊場所を探したり、余分な家賃を支払ったりする事態になりかねません。

② 途中解約の条件と違約金の有無

滞在予定が変更になり、契約期間の途中で解約せざるを得なくなる可能性は誰にでもあります。その際にどうなるのかを、契約前に正確に把握しておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。

- 確認すべきこと:

- そもそも途中解約は可能か:定期借家契約では「原則不可」が基本です。特約があるかどうかを確認します。

- 解約予告期間:解約できる場合、何ヶ月前(または何日前)までに申し出る必要があるのか(例:「1ヶ月前予告」)。

- 違約金の有無と金額:予告期間を守った上で解約した場合でも、違約金が発生するのか。発生する場合、その金額はいくらか(例:「家賃の1ヶ月分」)。

- 返金の有無:マンスリーマンションなどで利用料を前払いしている場合、途中解約時に未利用期間分の料金が返金されるのか、されるならその計算方法はどうなるのか。

「たぶん大丈夫だろう」という安易な思い込みは禁物です。「もし来月、急に退去することになったら、具体的にどのような手続きと費用が発生しますか?」と、はっきり質問して、明確な回答を得ておきましょう。

③ 契約の延長は可能か

途中解約とは逆に、予定よりも長く滞在したくなる、または滞在せざるを得なくなるケースも考えられます。リフォームの工期が延びた、出張期間が延長になったなど、理由は様々です。

- 確認すべきこと:

- 延長(再契約)の可否:そもそも延長の相談に応じてくれるのか。定期借家契約の場合は「再契約」という形になります。

- 申し出の期限:延長を希望する場合、いつまでにその意思を伝える必要があるのか。

- 再契約の条件:再契約する場合、家賃や管理費などの条件が変更になる可能性はあるか。再契約のための手数料は発生するのか。

- 確実性の度合い:マンスリーマンションの場合、次の予約が入っていれば延長は不可能です。延長の可能性が少しでもあるなら、その旨を事前に伝えておくと、配慮してもらえる場合があります。

契約延長は、あくまで貸主側の合意があって初めて成立するものです。借主側に当然の権利として認められているわけではないことを理解し、延長の可能性がある場合は、その手続きと条件を契約前に必ず確認しておきましょう。

④ 必要な設備や備品が揃っているか

特に「家具・家電付き」を謳う物件では、その内容を具体的に確認することが重要です。「生活に必要なものは揃っています」という言葉を鵜呑みにせず、何があって何がないのかをリストで確認しましょう。

- 確認すべきこと:

- 家具・家電リスト:ベッド、机、椅子、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど、具体的に何が設置されているか。

- 消耗品・備品:トイレットペーパーや洗剤などの消耗品は自己負担か。寝具(布団、枕、シーツ)や調理器具(鍋、フライパン、包丁)、食器類は含まれているか。

- インターネット環境:Wi-Fiは完備されているか。回線の速度や、利用料金は賃料に含まれているか。有線LAN接続は可能か。

- 持ち込みの可否:自分で持ち込んだ小型の家具や家電を設置しても良いか。

入居してから「炊飯器がなかった」「Wi-Fiが遅くて仕事にならない」といった事態になると、余計な出費やストレスに繋がります。自分の生活スタイルや仕事の要件と照らし合わせ、必要なものが過不足なく揃っているかを、契約前にしっかり見極めましょう。

⑤ ライフラインの手続きは誰が行うか

電気・ガス・水道といったライフラインの契約手続きは、意外と見落としがちなポイントです。これを誰が行うかによって、入居時の手間が大きく変わります。

- 確認すべきこと:

- 契約の主体:電気・ガス・水道の契約と支払いは、入居者が各自で行うのか、それとも家主(運営会社)が一括して行い、家賃や管理費に含まれているのか。

- 手続きの方法:自分で契約する場合、電力会社やガス会社の連絡先は教えてもらえるのか。

- ガスの開栓:ガスの利用開始には、本人の立ち会いが必要です。立ち会いの日程をいつまでに、どこへ予約すれば良いのか。

- インターネット:前述の通り、インターネット回線の契約も同様に確認が必要です。

一般的に、マンスリーマンションは利用料にすべて含まれていて手続き不要なことが多く、定期借家物件は入居者が個別に契約するケースが多いです。この違いを理解せずに入居日を迎えると、「電気がつかない」「お湯が出ない」といった事態になりかねません。どちらのパターンなのかを明確にして、必要な準備を進めましょう。

まとめ

今回は、短期賃貸物件について、その種類や契約形態、費用、探し方から契約時の注意点まで、幅広く掘り下げて解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 短期賃貸とは、数週間から1年未満の短期利用を目的とした賃貸物件の総称であり、「定期借家契約」が主流である。

- 主な種類には「一般的な賃貸(短期特約付き)」「定期借家物件」「マンスリーマンション」「シェアハウス」があり、それぞれに特徴がある。

- 短期賃貸(定期借家)とマンスリーマンションの最大の違いは、法的な契約形態(借地借家法の適用有無)と、それに伴う費用の内訳にある。

- メリットは、①初期費用を抑えられる、②家具・家電付きで手軽、③ホテルより安価な点。

- デメリットは、①物件数が少ない、②家賃が割高な場合がある、③途中解約や延長がしにくい点。

- 物件探しはポータルサイト、専門サイト、不動産会社への相談を組み合わせ、自分の滞在期間や目的に合わせて最適な方法を選ぶことが重要。

- 契約前には、「契約期間」「解約・延長条件」「設備」「ライフライン手続き」を必ず確認し、後々のトラブルを防ぐこと。

短期賃貸は、出張、リフォーム、お試し移住といった、現代の多様なライフシーンにおいて非常に強力な選択肢です。しかし、その利便性を最大限に活かすためには、一般的な賃貸との違いを正しく理解し、自分のニーズに合った物件を慎重に選ぶ必要があります。

この記事で得た知識を羅針盤として、あなたの短期滞在が快適で実りあるものになるよう、後悔のない物件選びを進めてください。