「一戸建てに住みたいけれど、家賃が少し高い」「アパートやマンションの騒音問題は避けたい」そんな悩みを抱える方に、選択肢の一つとして注目されているのが「テラスハウス」です。戸建て感覚のプライベートな空間と、集合住宅ならではの合理性を両立した住まいとして、近年人気が高まっています。

しかし、「テラスハウス」という言葉は聞いたことがあっても、アパートや一戸建てと具体的に何が違うのか、どんなメリット・デメリットがあるのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。住居は生活の基盤となる重要な要素であり、その選択はライフスタイルに大きな影響を与えます。自分に合わない物件を選んでしまうと、後悔に繋がる可能性も少なくありません。

この記事では、賃貸でテラスハウスを検討している方に向けて、その基本的な定義から、他の住居タイプとの違い、住む上でのメリット・デメリット、そしてどんな人におすすめなのかを徹底的に解説します。さらに、実際に物件を探す際の重要なチェックポイントまで網羅し、あなたの理想の住まい探しをサポートします。

この記事を最後まで読めば、テラスハウスが自分にとって最適な選択肢なのかを判断できるようになり、後悔のない物件選びができるようになるでしょう。

テラスハウスとは

テラスハウスという住居形態について、具体的なイメージが湧かない方もいるかもしれません。この章では、まず「テラスハウスとは何か」という基本的な定義から、その構造的な特徴、そして法的な位置づけまで、分かりやすく解説していきます。理想の住まいを見つけるためには、まずその対象を正しく理解することが第一歩です。

テラスハウスを最も簡潔に説明するならば、「複数の住戸が横に連なり、各住戸が壁を共有している低層の集合住宅」と言えます。日本では「長屋(ながや)」や「連棟式住宅(れんとうしきじゅうたく)」とも呼ばれ、建築基準法上では「長屋」として分類されます。一見すると、それぞれが独立した家のように見えますが、隣の住戸とは壁一枚で繋がっているのが大きな特徴です。

多くのテラスハウスは2階建て以上のメゾネットタイプ(室内が複数の階層に分かれている構造)で、各住戸に専用の玄関が設けられています。これにより、マンションやアパートのように共用のエントランスや廊下、階段を通ることなく、直接自分の家に出入りできます。この点が、テラスハウスが「一戸建て感覚で住める」と言われる大きな理由の一つです。

また、物件によっては専用の庭(テラス)や、住戸に隣接した専用駐車場が付いていることも多く、集合住宅でありながら、よりプライベートで自由度の高い暮らしを求める人々のニーズに応えています。もともとテラスハウスは、18世紀のイギリスで都市部の住宅として発展した形式で、統一感のある美しい街並みを形成する手法として広まりました。その合理性とデザイン性が、現代の日本の住宅事情にもマッチし、新たな住まいの選択肢として再評価されているのです。

まとめると、テラスハウスの主な特徴は以下の通りです。

- 連棟式(長屋): 隣の住戸と壁を共有している。

- 独立した玄関: 各住戸が地面に接しており、専用の玄関から直接出入りできる。

- メゾネットタイプ: 室内が2階建て以上で構成されていることが多い。

- 専用スペース: 庭やテラス、駐車場が付いている物件が多い。

これらの特徴から、テラスハウスは「アパート・マンションの手軽さ」と「一戸建ての独立性」の、まさに良いとこ取りをしたハイブリッドな住居形態だと言えるでしょう。ただし、もちろんメリットばかりではありません。隣戸と壁を共有することによる音の問題や、窓の配置が限られることによる日当たりの問題など、テラスハウス特有の注意点も存在します。

次の章からは、他の住居タイプとの具体的な違いを比較しながら、テラスハウスの魅力をさらに深掘りしていきます。まずこの章では、テラスハウスが「壁を共有する、独立玄関を持つメゾネットタイプの集合住宅」であるという基本をしっかりと押さえておきましょう。この理解が、今後の物件選びの精度を大きく左右します。

他の住居タイプとの違い

テラスハウスがどのような住居か理解できたところで、次に気になるのが「アパートや一戸建てとは具体的に何が違うのか」という点でしょう。住まい探しでは、それぞれのタイプの長所と短所を正確に比較検討することが不可欠です。この章では、テラスハウスを「アパート・マンション」「一戸建て」「タウンハウス」という3つの代表的な住居タイプと比較し、それぞれの違いを構造、共用部分、生活音などの観点から詳しく解説します。

アパート・マンションとの違い

賃貸物件として最も一般的なアパートやマンションとテラスハウスは、集合住宅という点では共通していますが、その構造と住み心地には大きな違いがあります。

| 比較項目 | テラスハウス | アパート・マンション |

|---|---|---|

| 建物の構造 | 連棟式・長屋建て(横に繋がる) | 共同住宅(上下左右に積み重なる) |

| 共用部分 | 基本的になし(玄関、階段は専有) | あり(エントランス、廊下、階段、エレベーター等) |

| 生活音 | 上下階の音は存在しない | 上下階からの足音や生活音が問題になりやすい |

| 専有部分 | 専用の庭やテラス、駐車場付きが多い | バルコニーが主。専用庭は1階の住戸などに限定 |

| 階層 | メゾネットタイプ(2階建て以上)が主流 | フラットタイプ(ワンフロア)が一般的 |

建物の構造

最も根本的な違いは、建物の構造にあります。アパートやマンションは、複数の住戸を上下左右にパズルのように組み合わせた「共同住宅」です。各住戸は完全に独立した箱として設計され、それらを廊下や階段といった共用部分で繋いでいます。

一方、テラスハウスは前述の通り「長屋建て」であり、複数の住戸が横方向に連結されています。各住戸は地面から屋根までを専有しているため、自分の住戸の上や下に別の住人が住むことはありません。この構造の違いが、後述する生活音やプライバシーの確保に大きく影響します。

共用部分(エントランスや廊下)の有無

アパートやマンションでは、自宅の玄関ドアを開けるまでに、オートロック付きのエントランスや共用廊下、階段、エレベーターなどを通るのが一般的です。これらの共用部分は、他の居住者と顔を合わせる場所であり、コミュニティが形成されやすい反面、プライバシーの観点からは煩わしさを感じる人もいるでしょう。

対して、テラスハウスには基本的にこれらの共用部分が存在しません。各住戸の玄関は直接、道路や敷地内の通路に面しており、帰宅してから自分の部屋に入るまで誰にも会わない、ということも珍しくありません。これにより、高いプライバシーが確保され、まさに「自分の家」という感覚を強く持つことができます。ただし、これはセキュリティ面での弱点にもなり得るため、防犯対策はより重要になります。

生活音の伝わり方

集合住宅における最大の悩みの一つが「生活音」です。アパートやマンションでは、上階の住人の足音や物を落とす音、子どもの走り回る音などが階下に響き、トラブルの原因となるケースが後を絶ちません。

テラスハウスの最大のメリットの一つは、この「上下階の騒音問題」から完全に解放されることです。自分の家の2階で出す音は、自分の家の1階にしか響きません。これにより、特に小さなお子さんがいるご家庭では、子どもに「静かにしなさい!」と常に注意を払うストレスから解放され、のびのびと子育てができます。もちろん、自分自身も上階からの騒音に悩まされることがありません。ただし、隣の住戸とは壁一枚で繋がっているため、横方向からの音については壁の構造や材質によって伝わり方が変わるため、注意が必要です。

一戸建てとの違い

「一戸建て感覚」で住めるのが魅力のテラスハウスですが、もちろん完全な一戸建てとは異なる点も存在します。両者の違いを理解することで、自分にとってどちらがより適しているかが見えてきます。

| 比較項目 | テラスハウス | 一戸建て |

|---|---|---|

| 壁の共有 | 隣の住戸と壁を共有する | 四方が独立しており、隣家とは敷地で隔てられている |

| 敷地の所有権 | 土地は共有または借地(賃貸の場合) | 土地も建物も単独所有(購入の場合) |

| 窓の数・位置 | 壁を共有する面には窓を設置できない | 建物の四方全ての面に窓を設置可能 |

| 建築の自由度 | 全体でデザインが統一されている | 自由な設計が可能(注文住宅の場合) |

| 家賃・価格 | 同条件の一戸建てより割安な傾向 | 比較的高価になる傾向 |

隣の家との壁の共有

一戸建てとの最も決定的で本質的な違いは、隣の家と壁を共有しているかどうかです。一戸建ては建物が四方すべて独立しており、隣の家とは一定の距離が保たれています。これにより、音の問題が起きにくく、プライバシーも最大限に確保されます。

一方、テラスハウスは少なくとも一面の壁を隣戸と共有しています。このため、アパート・マンションほどではないものの、隣からの生活音(テレビの音、話し声、楽器の音など)が聞こえてきたり、こちらの音が伝わってしまったりする可能性はゼロではありません。また、壁を共有している面には窓を設置できないため、採光や通風が一戸建てに比べて制限される場合があります。

敷地の所有権

賃貸の場合、居住者が直接所有権を持つわけではありませんが、この違いは住環境のルールに影響を与えることがあります。一戸建て(賃貸)の場合、その敷地全体を借主が専有的に使用できます。

テラスハウスの場合、敷地の形態は様々です。各住戸の建物の下の土地がそれぞれ分筆されていて、その部分を借りる形もあれば、敷地全体が共有名義(またはオーナー単独所有)で、建物のみを借りる形もあります。これにより、例えば専用庭の使い方について、「バーベキュー禁止」や「物置の設置不可」といった細かいルールが定められている場合があります。

タウンハウスとの違い

テラスハウスと最も混同されやすいのが「タウンハウス」です。見た目や構造はテラスハウスと酷似しており、不動産会社や物件情報サイトでも明確に区別されずに使われているケースが少なくありません。しかし、法的な定義や権利関係には違いがあります。

| 比較項目 | テラスハウス(長屋) | タウンハウス(共同住宅) |

|---|---|---|

| 敷地の権利形態 | 各住戸の土地を分筆して所有(または借地)することが多い | 敷地全体を全住戸の所有者で共有する |

| 管理組合 | ないことが多い | あることが多い(マンションと同様) |

| 開発形態 | 比較的小規模な敷地で建てられることが多い | 大規模な敷地で計画的に開発されることが多い |

| 法的な分類 | 長屋 | 共同住宅(建築基準法上) |

最大の違いは「敷地の権利形態」にあります。タウンハウスは、マンションのように建物だけでなく、その下の土地(敷地)全体を全住戸の所有者で共有(共有持分を持つ)する形態を指します。その結果、敷地内の通路や緑地、集会所といった共用施設も住民全員で維持管理していくことになり、マンションと同様に「管理組合」が組織され、管理費や修繕積立金を支払うのが一般的です。

一方、テラスハウスは法的には「長屋」であり、必ずしも敷地を共有するわけではありません。

ただし、賃貸で物件を探す上では、この違いを過度に意識する必要はないかもしれません。重要なのは「タウンハウス」か「テラスハウス」かという名称ではなく、その物件にどのようなルール(管理規約など)が存在するかです。庭や駐車場の使い方、ゴミ出しのルール、共用部の管理方法などを契約前にしっかりと確認することが、快適な生活を送るための鍵となります。

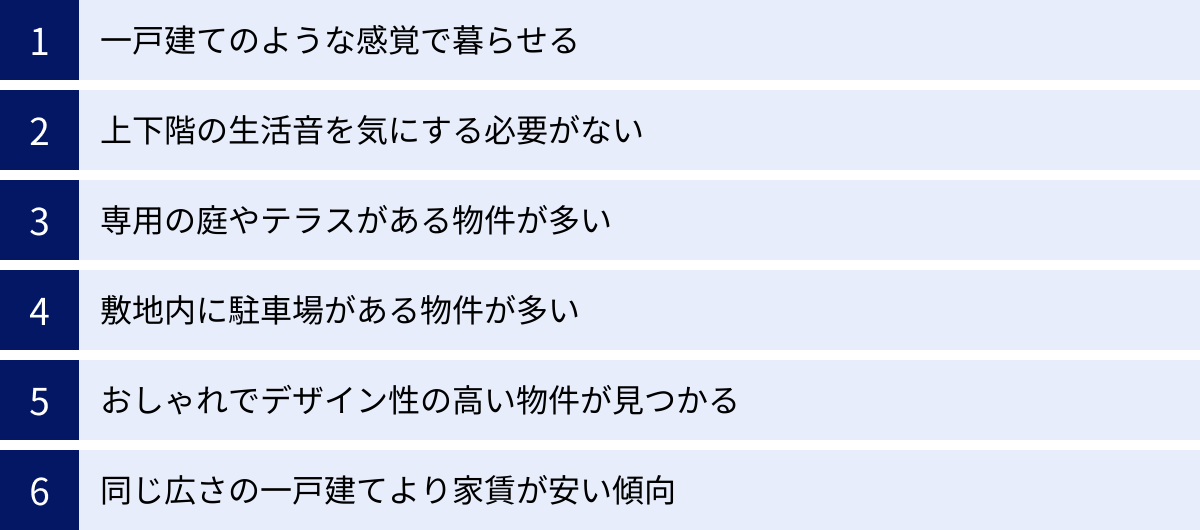

テラスハウスに住むメリット

テラスハウスが他の住居タイプとどう違うのかを理解したところで、ここからはテラスハウスに住むことで得られる具体的なメリットを、ライフスタイルの様々な側面から深掘りしていきます。一戸建てと集合住宅の長所を併せ持つテラスハウスには、多くの魅力が詰まっています。

一戸建てのような感覚で暮らせる

テラスハウスの最大の魅力は、なんといっても「集合住宅でありながら、一戸建てに近い独立した住み心地を享受できる」点にあります。この感覚は、いくつかの要素によってもたらされます。

第一に、独立した玄関の存在です。アパートやマンションのように共用廊下を通らず、自分の玄関から直接家に出入りできるため、プライバシーが格段に高まります。帰宅時に他の住人と顔を合わせる気まずさもなく、まるで自分の城に帰ってきたかのような感覚を得られるでしょう。友人を招いた際も、共用部を気にする必要がなく、スムーズに室内へ案内できます。

第二に、メゾネット構造による生活空間の分離です。多くのテラスハウスは2階建て以上の構造になっており、例えば「1階はLDKや水回りなどのパブリックスペース、2階は寝室や書斎などのプライベートスペース」といったように、生活動線をフロアで明確に分けることができます。これにより、家族間でもプライバシーを保ちやすく、生活にメリハリが生まれます。来客時にプライベートな寝室を見られる心配もありません。

さらに、専用の庭や駐車場が付いている物件が多いことも、戸建て感覚を強める要因です。これらの空間を自由に使えることで、集合住宅特有の制約から解放され、より豊かなライフスタイルを実現できます。

上下階の生活音を気にする必要がない

集合住宅における最大のストレス要因である「騒音問題」。特に、子育て世帯にとっては切実な悩みです。子どもが室内で元気に走り回る音、おもちゃを床に落とす音、夜泣きの声など、常に階下の住人へ気を遣いながら生活するのは精神的に大きな負担となります。

テラスハウスは、この「上下階の騒音トラブル」のリスクが構造上存在しません。自分の住戸の上にも下にも他の住人はいないため、子どもがどれだけ元気に走り回っても、階下へ迷惑をかける心配は一切ありません。これにより、親は「静かにしなさい!」と叱る回数が減り、子どもは家の中でエネルギーを発散させることができます。これは、子育てにおける精神的な負担を大幅に軽減する、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

もちろん、メリットは自分が音を出す側だけではありません。上階の住人の足音や生活音に悩まされることもないため、静かな環境で穏やかに暮らしたい人にとっても理想的です。集合住宅で最も多いトラブルの原因を根本から回避できる点は、テラスハウスを選ぶ強力な動機となり得ます。

専用の庭やテラスがある物件が多い

アパートやマンションでは、バルコニーやベランダが唯一の屋外空間であることがほとんどですが、テラスハウスには専用の庭(テラス)が付いている物件が多く見られます。この小さなプライベート空間が、日々の暮らしに大きな潤いと豊かさをもたらしてくれます。

例えば、ガーデニングや家庭菜園を楽しむことができます。自分で育てたハーブを料理に使ったり、季節の花々を眺めたりする暮らしは、心を豊かにしてくれます。子どもがいる家庭であれば、夏場にビニールプールを出して水遊びをさせたり、砂場を設置したりと、自宅の敷地内で安全に外遊びをさせることが可能です。

また、天気の良い休日には、テーブルと椅子を出してブランチを楽しんだり、読書をしたりする「アウトドアリビング」としても活用できます。友人や家族とバーベキュー(※管理規約で許可されている場合)を楽しむなど、ライフスタイルの可能性が大きく広がります。洗濯物を干すスペースとしても広々と使えるため、実用的なメリットも大きいでしょう。

敷地内に駐車場がある物件が多い

都市部や駅近のマンションでは、駐車場が敷地内になかったり、あっても空きがなかったり、機械式で出し入れに時間がかかったりと、車を持つ人にとっては不便なケースが少なくありません。月極駐車場を別に借りるとなると、毎月のコストもかさみます。

その点、テラスハウスは各住戸に専用の駐車場が隣接している、または敷地内に専用使用権のある駐車場が用意されている場合がほとんどです。これにより、月極駐車場を探す手間や追加の費用が不要になります。

さらに、玄関から駐車場までの動線が非常に短いことも大きなメリットです。雨の日に子どもをチャイルドシートに乗せたり、スーパーでまとめ買いした重い荷物を運んだりする際も、ほとんど濡れることなく、また長い距離を歩くことなくスムーズに行えます。この利便性は、日々の小さなストレスを確実に減らしてくれます。車を頻繁に利用する人にとって、このメリットは非常に価値が高いと言えるでしょう。

おしゃれでデザイン性の高い物件が見つかる

テラスハウスは、複数の住戸が連なって一つの景観を形成するため、建物全体で統一感のあるデザインが施されることが多く、街並みに調和したおしゃれな物件が見つかりやすいという特徴があります。画一的なデザインのアパートやマンションとは一線を画した、個性的な住まいを求める人におすすめです。

特に近年では、建築家が設計したデザイナーズテラスハウスや、古い長屋を現代のライフスタイルに合わせてフルリノベーションした物件も増えています。コンクリート打ちっぱなしの壁、無垢材のフローリング、開放的な吹き抜けのあるリビング、アイランドキッチンなど、アパートやマンションではなかなかお目にかかれない、こだわりの空間設計が魅力です。

まるでカフェやブティックのような外観の物件もあり、住むこと自体がステータスになるような、デザイン性の高い暮らしを実現できる可能性があります。

同じ広さの一戸建てより家賃が安い傾向

「一戸建てに住みたいけれど、予算的に厳しい…」そう考える人にとって、テラスハウスは非常に魅力的な選択肢となります。一般的に、同じエリア、同じ専有面積、同程度の築年数といった条件で比較した場合、テラスハウスは一戸建てよりも家賃が割安に設定されている傾向があります。

その理由は、建築コストの違いにあります。一戸建ては四方の壁をすべて独立して建てる必要がありますが、テラスハウスは隣戸と壁を共有するため、その分の建築資材や工事の手間を削減できます。また、複数の住戸を同時に建設することで、スケールメリットが働き、一戸あたりの建築コストを抑えることが可能です。このコスト削減分が、家賃に反映されるのです。

一戸建ての独立性と、マンションの経済性を両立したい人にとって、テラスハウスはコストパフォーマンスに優れた、賢い選択と言えるでしょう。

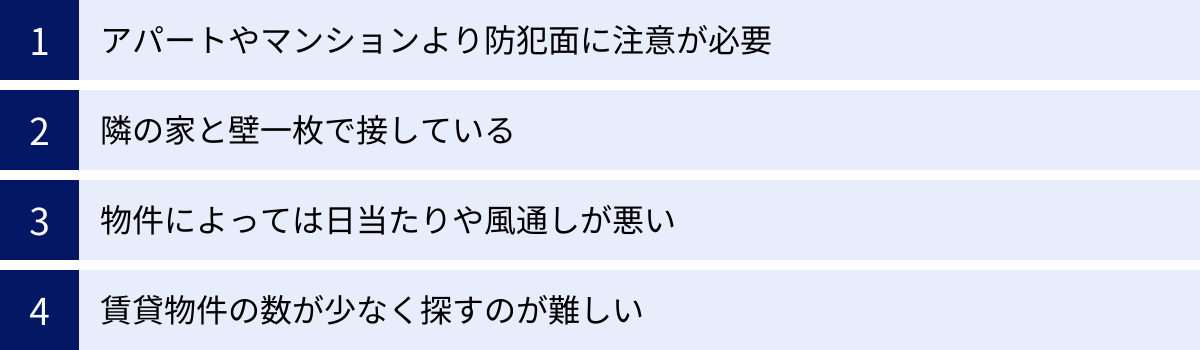

テラスハウスに住むデメリット

多くのメリットがある一方で、テラスハウスには特有のデメリットや注意点も存在します。契約してから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、事前にリスクをしっかりと理解しておくことが重要です。ここでは、テラスハウスに住む際に考慮すべきデメリットを詳しく解説します。

アパートやマンションより防犯面に注意が必要

テラスハウスのメリットである「独立した玄関」と「共用エントランスの不在」は、裏を返せばセキュリティ面での弱点にもなり得ます。アパートやマンションの場合、オートロックや管理人室が第一の防衛ラインとなり、不審者の侵入をある程度防いでくれます。

しかし、テラスハウスは各住戸の玄関や窓が直接外部に面しているため、誰でも容易に敷地内や玄関先まで近づくことが可能です。これは一戸建てと同様のリスクであり、空き巣などの侵入犯罪に対しては、アパートやマンション以上に自己防衛の意識を持つ必要があります。

特に、1階部分の窓や、庭に面した掃き出し窓は、侵入経路になりやすい箇所です。物件を選ぶ際には、以下のようなセキュリティ設備が整っているかを確認しましょう。

- モニター付きインターホン: 訪問者の顔を確認できるため、必須の設備と言えます。

- 防犯カメラ: 敷地内や駐車場の死角を監視するカメラがあると、犯罪の抑止力になります。

- 窓のセキュリティ: 防犯ガラスや二重ロック、シャッター雨戸などが設置されていると安心感が高まります。

- 人感センサーライト: 玄関や庭に設置されていると、夜間の防犯に効果的です。

これらの設備がない場合は、自分で補助錠を取り付けたり、防犯フィルムを貼ったりといった対策を検討する必要があります。また、周辺の治安や夜間の街灯の状況なども、内見時に確認しておきたいポイントです。

隣の家と壁一枚で接している

上下階の騒音問題がないことはテラスハウスの大きなメリットですが、隣の住戸とは壁一枚で繋がっているという構造的な特徴は忘れてはなりません。この壁の遮音性能が、住み心地を大きく左右する重要な要素となります。

壁の構造や材質によっては、隣の家の生活音が予想以上に伝わってくる可能性があります。例えば、テレビの音、ステレオの重低音、楽器の演奏音、夫婦喧嘩の声、子どもの泣き声、早朝や深夜の物音などが気になるケースも考えられます。もちろん、こちらの生活音も同様に隣へ伝わっている可能性があるため、ある程度の配慮は必要になります。

このリスクを軽減するためには、物件選びの段階で建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)を必ず確認することが重要です。一般的に、木造は遮音性が低く、RC造(鉄筋コンクリート造)は遮音性が高いとされています。内見時には、不動産会社の担当者に壁の材質や厚さについて質問したり、実際に壁を軽く叩いてみて音の響き方を確認したりするのも一つの方法です。最終的には、ある程度の生活音はお互い様と割り切れるかどうかも、判断基準の一つになるでしょう。

物件によっては日当たりや風通しが悪い

一戸建てが四方の壁に窓を設けられるのに対し、テラスハウスは隣戸と接している壁面には窓を設置できません。そのため、窓は主に建物の前面と後面(道路側と庭側など)の二方向に限定されることが多くなります。

この構造上、特に複数の住戸に挟まれた「中部屋」の場合、採光や通風が十分に得られない可能性があります。リビングは南向きで明るくても、北側に位置する部屋は一日中薄暗かったり、湿気がこもりやすかったりすることもあります。

日当たりや風通しは、生活の快適性や健康面に直結する重要な要素です。カビの発生や、冬場の寒さ、日中の薄暗さによる電気代の増加など、様々な問題につながる可能性があります。

これを避けるためには、内見が非常に重要になります。

- 時間帯を変えて複数回内見する: 可能であれば、日中の明るい時間帯と、夕方の時間帯の両方で部屋の明るさを確認しましょう。

- 全ての窓を開けてみる: 実際に窓を開けて、風が通り抜けるか(クロスベンチレーション)を体感してみましょう。

- 角部屋を狙う: 端に位置する「角部屋」であれば、三方向に窓を設けられるため、中部屋よりも採光・通風面で有利になります。

自分のライフスタイル(日中在宅していることが多いかなど)と照らし合わせ、許容できるレベルかどうかを慎重に判断する必要があります。

賃貸物件の数が少なく探すのが難しい

アパートやマンションが賃貸市場の大多数を占めているのに対し、テラスハウスの賃貸物件は、その総数が圧倒的に少ないのが現状です。これは、テラスハウスを探す上での現実的な課題となります。

希望するエリア、家賃、間取り、設備などの条件をすべて満たす理想のテラスハウスに巡り会うには、根気強い情報収集が必要になるかもしれません。不動産情報サイトで検索しても、該当する物件が数件しかヒットしなかったり、全く見つからなかったりすることも珍しくありません。

良い条件の物件は人気が高く、情報が公開されるとすぐに申し込みが入ってしまう傾向があります。そのため、テラスハウスを本気で探すのであれば、以下のような工夫が求められます。

- 不動産情報サイトの新着情報を毎日チェックする

- 複数の不動産会社に希望条件を伝えて、物件が出たらすぐに連絡をもらうように依頼しておく

- 希望エリアを少し広げて探してみる

物件数が少ないということは、選択肢が限られるということでもあります。多少の妥協が必要になる場面もあるかもしれませんが、その希少性ゆえに、理想の物件に出会えた時の喜びは大きいと言えるでしょう。

テラスハウスはどんな人におすすめ?

これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえると、テラスハウスは万人向けの住居というよりは、特定のライフスタイルや価値観を持つ人に特に適した住居形態だと言えます。ここでは、具体的にどのような人や家族にテラスハウスがおすすめなのかを、4つのタイプに分けてご紹介します。

小さな子どもがいる子育て世帯

テラスハウスは、子育て世帯にとって理想的な環境を提供する要素を数多く備えています。もしあなたが小さなお子さんをお持ちなら、テラスハウスは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

最大の理由は、やはり「上下階の騒音問題」からの解放です。子どもは室内で走り回ったり、ジャンプしたり、おもちゃを落としたりするのが当たり前です。アパートやマンションでは、そのたびに階下の住人へ気を遣い、子どもを叱らなければならないストレスが伴います。テラスハウスなら、その心配は一切不要です。親は穏やかな気持ちで子どもの成長を見守ることができ、子どもは家の中でエネルギーを存分に発散できます。

また、専用庭の存在も大きなメリットです。天気の良い日には、わざわざ公園まで行かなくても、自宅の庭で安全に外遊びをさせることができます。夏場にはビニールプールを出して水遊びをしたり、砂場を作ってあげたりすることも可能です。目の届く範囲で子どもを遊ばせられる安心感は、何物にも代えがたいでしょう。

さらに、玄関先に駐車場がある物件が多いため、保育園や幼稚園の送迎、買い物帰りの荷物の積み下ろしも非常にスムーズです。ベビーカーの出し入れや、子どもを抱っこしたままの移動も楽に行えます。これらの利便性が、忙しい子育て世代の負担を大きく軽減してくれます。

ペットと一緒に暮らしたい人

ペットも大切な家族の一員と考える人にとって、住まいの選択は重要です。ペット可のアパートやマンションは増えていますが、様々な制約に悩まされることも少なくありません。その点、テラスハウスはペットとの暮らしに適した環境と言えます。

まず、専用庭があれば、小型犬のドッグランとして活用したり、日向ぼっこをさせてあげたりすることができます。散歩から帰ってきた際に、庭で足を洗ってから室内に入れるなど、衛生管理もしやすいでしょう。

次に、独立性が高いこともメリットです。ペットの鳴き声や足音が、隣の住戸に全く響かないわけではありませんが、上下階に住人がいない分、アパートやマンションに比べて音の問題でトラブルになるリスクは低減されます。共用廊下やエレベーターもないため、他の住人やペットと鉢合わせてしまい、吠えたり怯えたりする心配もありません。

もちろん、ペット可の物件であること、そしてペットに関する規約(飼育可能な種類や頭数など)を事前にしっかり確認することは必須です。その上で、ペットがのびのびと暮らせる環境を求めるなら、テラスハウスは有力な候補となるはずです。

プライベートな空間を大切にしたいカップル

二人暮らしを始めるカップルや、プライバシーを重視する夫婦にとっても、テラスハウスは魅力的な選択肢です。

他の居住者との接触機会が少ないため、プライベートな時間を誰にも邪魔されずに過ごしたいと考えるカップルに最適です。共用部がないため、外出時や帰宅時に他の住人と顔を合わせる気まずさがなく、二人だけの空間を存分に楽しめます。

また、メゾネット構造は、二人の生活リズムが異なる場合に特に有効です。例えば、一方が夜勤で、もう一方が日中勤務という場合でも、1階のリビングと2階の寝室で生活空間を分けることで、お互いの睡眠や生活を邪魔しにくくなります。テレワークと家事を両立させる際も、フロアを分けることで仕事とプライベートのオン・オフを切り替えやすくなるでしょう。

さらに、デザイン性の高いおしゃれな物件が多いのもポイントです。二人でインテリアにこだわって、自分たちらしい理想の空間を創り上げたいというカップルにとって、テラスハウスは夢を叶える舞台となるかもしれません。

在宅ワーク用の部屋を確保したい人

コロナ禍以降、在宅ワーク(テレワーク)が働き方の選択肢として定着しました。自宅で仕事をする上で、集中できる環境の確保は非常に重要です。

アパートやマンションのワンルームや1LDKで在宅ワークをすると、生活スペースと仕事スペースが混在し、なかなか集中できないという悩みも聞かれます。その点、テラスハウスは仕事部屋を確保しやすい間取りが多いため、在宅ワーカーにおすすめです。

例えば、2LDKや3LDKのテラスハウスであれば、一部屋を完全に書斎や仕事部屋として使うことができます。特にメゾネットタイプであれば、1階をLDKなどの生活空間、2階を書斎にといったように、フロアごと用途を分けることが可能です。これにより、生活音から隔離された静かな環境で仕事に集中でき、オンライン会議中に家族が映り込んでしまうといった心配もありません。

仕事が終われば階下に降りてリラックスするなど、物理的に空間を分けることで、仕事とプライベートのメリハリをつけやすくなります。これは、心身の健康を保ちながら在宅ワークを続ける上で非常に重要な要素です。十分な広さと独立した部屋を確保したいと考える在宅ワーカーにとって、テラスハウスは理想的な作業環境を提供してくれるでしょう。

賃貸テラスハウスを探す際のチェックポイント

テラスハウスに住むことを決めたら、次はいよいよ物件探しです。しかし、物件数が少ないテラスハウスだからこそ、内見の機会を無駄にせず、後悔のない選択をするためには、事前にチェックすべきポイントを把握しておくことが不可欠です。ここでは、賃貸テラスハウスを探す際に必ず確認したい5つの重要ポイントを解説します。

建物の構造(木造・RC造など)

デメリットの章でも触れましたが、これは住み心地、特に隣戸との遮音性を左右する最も重要なチェックポイントです。建物の構造は、不動産情報サイトの物件概要欄に必ず記載されていますので、まずそこで確認しましょう。

- 木造(W造): 日本の戸建てや低層アパートで最も一般的な構造です。建築コストが比較的安いため、家賃も手頃な物件が多いのがメリットです。しかし、デメリットとして遮音性が低い傾向にあります。隣のテレビの音や話し声が聞こえやすい可能性があり、こちらの音にも配慮が必要です。音に敏感な方や、静かな環境を最優先したい方には不向きかもしれません。

- 鉄骨造(S造): 柱や梁に鉄骨を使用する構造です。鉄骨の厚みによって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分かれます。一般的に木造よりは強度や耐震性、遮音性が高いとされていますが、RC造には劣ります。特に軽量鉄骨造の場合、木造と遮音性が大差ないケースもあるため過信は禁物です。

- RC造(鉄筋コンクリート造): 鉄筋とコンクリートを組み合わせて作る非常に頑丈な構造で、主にマンションなどで採用されます。テラスハウスでは比較的少ないですが、もしRC造の物件があれば、遮音性は非常に高いと期待できます。隣の生活音はほとんど気にならないレベルになることが多く、プライバシーを重視する方には最適です。ただし、その分、建築コストが高いため家賃も高くなる傾向があります。

内見時には、不動産会社の担当者に「壁の構造はどうなっていますか?」と具体的に質問し、可能であれば壁を軽く叩いて音の響き方を確認させてもらうと良いでしょう。

隣の住戸との位置関係や距離感

同じテラスハウスでも、自分の住戸がどの位置にあるかで住環境は大きく変わります。

まず確認したいのは、検討している部屋が「中部屋」か「角部屋」かという点です。

- 中部屋: 両側を他の住戸に挟まれている部屋。価格は角部屋より安い傾向にありますが、窓が前面と後面の二方向しか取れないため、日当たりや風通しが制限される可能性があります。

- 角部屋: 連棟の端に位置する部屋。片側しか隣戸に接していないため、側面にも窓を設けることができ、採光・通風・プライバシーの面で中部屋よりも有利です。その分、家賃は高めに設定されることが多いですが、快適性を求めるなら狙う価値は十分にあります。

また、隣の家の窓や庭、玄関との位置関係も重要です。内見時には、自分の部屋の窓から隣の家の中が見えてしまわないか、逆に見られてしまうことはないかを確認しましょう。リビングの窓と隣のリビングの窓が真正面にある「こんにちは窓」の状態だと、常にカーテンを閉めておく必要があり、落ち着かないかもしれません。お互いのプライバシーが適度に保たれる配置になっているか、自分の目で確かめることが大切です。

日当たりと風通し

日当たりと風通しは、日々の生活の快適性を決める基本的な要素であり、健康にも影響を与えます。テラスハウスは構造上、窓の配置が限られるため、このチェックは特に念入りに行う必要があります。

内見は、可能な限り晴れた日の日中、特に午前中から午後にかけての時間帯に行うのがベストです。リビングだけでなく、寝室やキッチン、浴室など、全ての部屋の明るさを確認しましょう。照明をつけなくても十分に明るいかどうかが一つの目安になります。

風通しを確認するには、実際に複数の窓を開けて、室内に風が通り抜けるか(クロスベンチレーション)を体感してみてください。風が通らないと、夏場は熱気がこもりやすく、梅雨時期は湿気でカビが発生しやすくなります。

また、季節による太陽の軌道の違いも考慮に入れると、より良い判断ができます。夏は太陽が高い位置から照りつけ、冬は低い位置から差し込みます。周辺の建物の影響で、夏は日当たりが良くても冬は一日中日陰になってしまう、というケースもあります。不動産会社の担当者に、季節ごとの日当たりの変化について尋ねてみるのも良いでしょう。

防犯カメラなどのセキュリティ設備

独立性が高いというメリットの裏返しとして、テラスハウスは一戸建てと同様に防犯対策が重要になります。安心して暮らすために、セキュリティ関連の設備は必ずチェックしましょう。

- モニター付きインターホン: 訪問者の顔を確認できる機能は、もはや必須の設備です。録画機能があればさらに安心です。

- 防犯カメラ: 敷地内の共用通路や駐車場、建物の死角などに設置されているかを確認します。ダミーではなく、実際に作動しているかどうかも重要です。

- 窓の防犯対策: 1階の窓にはシャッター雨戸や面格子が付いているか。ガラスは割れにくい防犯ガラス(合わせガラス)が使われているか。鍵は二重ロック(ダブルロック)になっているか。これらの設備は、侵入にかかる時間を長引かせ、犯行を諦めさせる効果があります。

- 玄関ドアの鍵: ピッキングに強いディンプルキーが採用されているか、鍵は2つ以上あるかを確認しましょう。

もしこれらの設備が不十分な場合は、自分で補助錠を取り付けたり、窓に防犯フィルムを貼ったりといった対策が可能かどうかを、事前に大家さんや管理会社に確認しておくことをおすすめします。

窓の数と位置

窓は、採光や通風だけでなく、家具のレイアウトを大きく左右する要素でもあります。内見時には、メジャーを持参して、窓の大きさや床からの高さを測っておくと、後で家具の配置を検討する際に非常に役立ちます。

例えば、壁一面の大きな窓は開放感があって魅力的ですが、その壁面には背の高い本棚やテレビボードを置くことができません。逆に、窓が少なすぎたり小さすぎたりすると、部屋が暗く圧迫感を感じる原因になります。

自分が現在持っている家具や、これから購入予定の家具(ソファ、ベッド、ダイニングテーブルなど)が、部屋の広さや窓の位置関係の中でうまく配置できるかを、具体的にシミュレーションしてみましょう。「ソファを置きたい場所に窓があって置けない」「ベッドを置くとクローゼットの扉が開かない」といった事態を避けるためにも、この確認は非常に重要です。

また、窓の外の景色や、道路からの視線なども合わせてチェックしましょう。窓を開けると隣の家の壁しか見えない、道路を歩く人と目が合ってしまう、といった状況では、せっかくの窓も開けづらくなってしまいます。これらのポイントを総合的に判断し、自分にとって最も快適な空間を選びましょう。